2,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

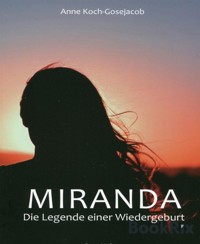

"Ich bin zwar ein modern denkender Mensch, aber in meinem Innern bin ich auch ein Insulaner und der glaubt, sagen wir mal, an das Schicksal, an eine Art Seelenwanderung", sagt Fernando zu Mira, der jungen Urlauberin aus Deutschland.

Ist ihre aktuelle Liebesgeschichte auf Fuerteventura eine Wiederbelebung der uralten Legende um die Königskinder Miranda und Fernando, die einst auf der Insel gelebt haben?

Dieser Roman ist eine Liebeserklärung an eine Ferieninsel, an ihre Geschichte und die immerwährende Bedeutung der Liebe

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

"Miranda"

Die Legende einer Wiedergeburt

BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenEwige Liebe

Wir

sind für

einander bestimmt

Prinz von Fuerteventura

nicht dem Schicksal

dem frühen

Tod

wo

wir jetzt sind

hören wir das Gesäusel

des leise wehenden Windes

das der große Geist zur Erde sendet

um die Menschen liebevoll zu trösten

und nach ewiger Zeit werden wir beide

wiedergeboren um unsere Liebe

gemeinsam zu leben

bis ins hohe

Alter

Fernando, um 1400

‚Ob Mira wohl wieder zu unserem geheimen Treffpunkt im Olivenhain kommt?‘, fragte sich Fernando, gab der kleinen schwarz-weißen Ziege, die neben ihm herlief, einen Klaps auf das Hinterteil, sodass sie erschrocken meckerte und eilig zu den anderen Ziegen rannte, die tagsüber frei auf den steinigen Hügeln nach Flechten und Gräsern suchten, erst abends zu ihrem Besitzer zurückkehrten, um gemolken zu werden.

Fernando, alle nannten ihn nur „Nando“, freute sich schon auf Mira, seine neue Freundin. Wie schon so oft war er heimlich über den hohen, mit Steinen aufgeschichteten Grenzwall an der schmalsten Stelle der Insel geklettert, der das große Nordreich Maxorata, das von seinem Vater, König Guize, regiert wurde, vom kleineren Königreich Jandia trennte, das im Süden der Insel lag, wo König Ayoze mit seinen Untertanen lebte.

Um bei seinen heimlichen Ausflügen nicht aufzufallen, hatte sich Nando von einem einfachen Bauernjungen, der als Diener bei ihnen im Sommerhaus angestellt war, Kleidung geliehen und ihm das Versprechen abgenommen, darüber zu schweigen. Sein Vater hatte ihm nämlich strikt verboten, sich aus der näheren Umgebung des Hauses zu entfernen, weil in den vergangenen Wochen oft afrikanische Seeräuber auf der Ostseite der Insel gelandet waren und aus den dörflichen Ansiedlungen in der Nähe der kleinen versteckten Buchten junge Männer als Sklaven auf ihre Schiffe verschleppt hatten. Ehe die Einheimischen etwas dagegen unternehmen konnten, waren die Räuber mit ihren großen Segelschiffen im Dunst des oft stürmischen Atlantiks verschwunden. Nur das Gejammer der Mütter und jungen Ehefrauen war noch eine Zeit lang zu hören.

Durch den Befehl seines Vaters fühlte sich Nando seiner Freiheit beraubt, und da er der Ansicht war, dass die Sklavenhändler nicht bis in die Mitte der Insel vordringen würden, war er auch heute ungesehen aus dem Haus verschwunden.

Nando dachte an seine jüngeren Schwestern, die nicht so abenteuerlustig wie er waren. Sie beschäftigten sich tagsüber mit Handarbeiten, bestickten Decken und einfarbige Stoffe für ihre spätere Aussteuer. Beide waren sehr ängstlich und verließen das Haus nur in Begleitung der Eltern.

Seine neue Freundin, die Nando vor einiger Zeit im wilden Ölbaumhain jenseits der Mauer kennengelernt hatte, war anders. Allein ihr Äußeres war in keiner Weise mit dem seiner Schwestern vergleichbar, denn ihre Haut war nicht hell, sondern eher dunkel. Ihre langen lockigen Haare waren fast schwarz und schimmerten im gleißenden Sonnenlicht leicht rötlich. Eine Farbe, die er vorher noch nie bei einem weiblichen Wesen gesehen hatte. Auch trug sie zu ihrem bunten Oberteil eine Art Hosenrock, was ihr das Klettern auf den Bäumen sehr erleichterte, da sie selbst ein paar von den grünen, sehr zutraulichen Sittichen und von den kleinen gelben Kanarienvögeln fangen und in einen Käfig sperren wollte, denn sie liebte das muntere Gezwitscher der Vögel, die von jeher auf der Insel als Haustiere gehalten wurden.

„Es sind dann meine Vögel und ich bekomme sie gratis. Muss nicht erst zum Markt gehen, um mir welche zu kaufen“, hatte sie ihm erklärt, als er ihr Ansinnen infrage stellen wollte.

Bereitwillig hatte Nando ihr geholfen und mit viel Geschick hatten sie tatsächlich zwei von den grünen Vögeln mit den blauen Flügelfedern erwischt, in einen Korb aus geflochtenen Palmenblättern gesetzt und ihn mit einem Deckel gut verschlossen, damit die quirligen Tiere nicht entwischen konnten. Anschließend hatten sie zusammen unter einem der alten Olivenbäume gesessen und über den Vogelfang gelacht, bei dem Nando fast aus einem Baum gefallen war und notgedrungen den soeben gefangenen, schönen gelben Kanarienvogel wieder in die Freiheit entlassen musste.

Inzwischen hatten sie sich ein paar Mal getroffen und waren sehr vertraut miteinander geworden. Nando hätte nie gedacht, dass er einmal einem Mädchen seine geheimen Wünsche und Vorstellungen erzählen würde, von denen nicht einmal seine beiden Schwestern etwas ahnten.

Aber mit ihnen konnte er sich ja kaum unterhalten. Sie steckten die meiste Zeit ihre Köpfe zusammen, tuschelten und kicherten albern. Mira dagegen hörte ihm immer aufmerksam zu.

Manchmal hatte sie ein paar kleine Kuchen, die mit Gofio-Mehl von der Köchin gebacken waren, aus der Küche stibitzt und zum Treffpunkt mitgebracht, um sie dann gemeinsam mit ihm zu verspeisen.

Heute saß er schon eine ganze Weile unter dem alten knorrigen Olivenbaum, den sie als Treffpunkt gewählt hatten, warf gelangweilt kleine Steinchen den Abhang hinunter und überlegte dabei, warum sie nicht gekommen war, seine kleine hübsche Freundin. ‚Vielleicht hat sie sich auf dem Weg hierher verletzt und ist wieder zurückgegangen? Oder ist sie vielleicht meiner überdrüssig geworden?‘

Ratlos hob er den Kopf und sah zum stahlblauen Himmel empor, wo ein einsamer Bussard gleichmäßig seine Kreise zog, wohl darauf hoffend, dass sich unten auf der Erde ein kleines Wildkaninchen oder eine vorwitzige Spitzmaus aus dem Bau wagte. Gelangweilt schweifte sein Blick nach Westen, wo die inzwischen tief stehende Sonne vereinzelte weiße Federwolken mit einem rötlichen Schein überzog. Es wurde allmählich Zeit, dass er sich auf den Rückweg begab, wieder über die hohe Grenzmauer kletterte und zum Sommerhaus zurückkehrte, bevor er womöglich von seinem Vater vermisst wurde.

Er erhob sich, klopfte den Staub von den Hosen und dachte: ‚Schade, dass Mira nicht gekommen ist. Ich hatte mich schon sehr auf unser Wiedersehen gefreut.‘

Eine Woche später wartete er wieder vergebens. ‚Wo bleibt sie nur? Sie ist doch sonst immer so zuverlässig gewesen. Am Wetter kann es nicht liegen. Es ist trocken und die Sonne scheint. Aber es ist nicht so warm, dass man mit dem heißen Südostwind aus Afrika, aus der Sahara rechnen muss.‘ Der starke Wind, Calima oder Scirocco, wie man ihn hier nannte, der den feinen gelben Sand aus der Sahara mitbrachte, der verdunkelte den Himmel schlagartig und beschränkte die Sicht bis auf 100 Meter, wenn er sich senkte. Er brachte oft auch die afrikanischen Wanderheuschrecken mit, die dann über die Felder herfielen und alles Grüne im Nu kahl fraßen.

Im letzten Jahr hatte Nando so etwas miterlebt. Dick vermummt hatten die Bauern mit Besen und anderen Gerätschaften auf die Heuschrecken eingeschlagen, um sie zu vertreiben. Aber es waren einfach zu viele Tiere gewesen. Wütend und erschöpft hatten sie schließlich aufgegeben und auf ihre leeren Felder gestarrt, während die gefräßigen Heuschrecken weiter nach Süden zogen.

Aber heute war ein schöner sonniger Tag, ideal für einen Spaziergang zum Olivenhain.

‚Warum ist sie nicht hier?‘, überlegte Nando und schaute sich Miras Lieblingsbaum genau an, konnte aber nirgendwo eine Nachricht von ihr entdecken, hörte nur das leise Rascheln der silberhellen Blätter, die der Wind sanft hin und her bewegte.

Mit hängenden Schultern lehnte er sich an den Stamm des knorrigen Baums, schloss die Augen und dachte: ‚Warum möchte ich, dass sie kommt? Bin ich vielleicht ein bisschen verliebt in sie? Ach was … Sie ist viel zu jung für mich!‘

Er schätzte sie auf 12 oder 13 Jahre, während er sich mit seinen 17 Jahren schon ziemlich erwachsen fühlte.

Dies änderte sich schlagartig, als sich eine kräftige Hand auf seine Schulter legte und jemand von hinten in sein Ohr zischte: „Was machst du hier bei meinen Ziegen?“

Erschrocken riss Nando die Augen auf und versuchte sich umzudrehen, aber der Mann hielt ihn fest. „Die Zie… Ziegen kümmern mich nicht. Ich wa… warte hier auf meine Freundin!“

„Ha, ha …! Eine bessere Ausrede fällt dir wohl nicht ein.“

„Lass mich los und zähl deine blöden Ziegen! Dann wirst du feststellen, dass keine fehlt.“

„In Ordnung. Ich lass dich los. Aber dann verschwindest du!“ Mit lautem Gebrüll schubste ihn der Mann den Abhang hinunter, mitten durch die grasende Ziegenherde, die entgeistert auseinanderstob. Nur mit Müh und Not konnte Nando sich aufrecht halten, wäre beinahe noch über eine der Ziegen gefallen, die plötzlich meckernd stehen geblieben war. Unten angekommen, hielt er kurz an, blickte nach oben und sah, dass der Mann immer noch wild mit den Armen herumfuchtelte, was wohl so viel hieß wie: verschwinde endlich!

Während er im Laufschritt fortstrebte, fiel ihm plötzlich ein, dass der aufgebrachte Bauer oder Hirte vielleicht Miras Vater war und deshalb so wütend auf ihn reagiert hatte. Bestimmt hatte er Angst, dass Nando sich seiner Tochter unehrenhaft nähern könnte. Hatte er sie deshalb vielleicht zu Hause eingesperrt? Ja, so musste es gewesen sein, denn von sich aus würde Mira die Verabredung nicht verpassen.

Plötzlich musste Nando an seinen Vater denken, der bei seinen Schwestern bestimmt genauso handeln würde. ‚Wenn Mira jetzt dauernd bewacht wird, ich sie nie mehr sehen kann, ich sie für immer verloren habe, was dann …?‘

Ein schrecklicher Gedanke war das, der ihn sehr betrübte.

Miranda

Mira saß in ihrem Zimmer und stampfte wütend mit den Füßen auf den Boden. Ihre Mutter hatte hart durchgegriffen und ihr Hausarrest verpasst, und das, weil sie nach ihrem Ausflug zum Olivenhain erst nach dem Abendessen, in der Dämmerung, nach Hause gekommen war. Dabei war es nicht einmal ihre Schuld gewesen, aber das konnte sie der Mutter auf keinen Fall erzählen.

In diesen unruhigen Zeiten, in denen andauernd irgendwelche Fremde, Korsaren oder Piraten aus England, Spanien oder Afrika, von der Ostküste her ins Land einfielen, trauten sich selbst erwachsene Frauen abends nicht mehr aus dem Haus.

Bisher hatte Mira über diese Angsthasen gelacht, aber als sie vom letzten Treffen mit Nando den langen Weg zurück durch den bewaldeten Berghang und weiter hinauf zum königlichen Herrenhaus nahm, waren plötzlich einige verwegene Gestalten ein Stück weit hinter ihr aufgetaucht. Aus Wortfetzen hatte sie mitbekommen, dass man sie fangen, wahrscheinlich als Sklavin für viel Geld verkaufen wollte. Ohne sich nochmal nach ihnen umzusehen, war sie losgerannt. Sie war zwar sehr flink, konnte aber gegen vier gestandene Männer nicht angekommen, besonders da diese sich aufteilten und ihr den Weg abschneiden wollten.

‚Was mach ich nur? Was mach ich nur?‘, überlegte sie, konnte aber vor lauter Angst nicht klar denken.

Ratsch … Zu dicht lief sie an einem hohen Dornenbusch vorbei und riss sich ihre weite Hose an den Zweigen auf.

„Auch das noch“, murmelte sie ärgerlich. Doch im selben Moment fiel ihr ein, dass sich ein paar Schritte weiter, versteckt durch dichtes Dornengestrüpp und niedriges Unterholz, im dahinter liegenden Felsmassiv eine kleine enge Höhle befand, die sie vor einiger Zeit durch Zufall entdeckt hatte, als sie dort ein paar von den süßen Walderdbeeren pflücken wollte.

Eilig bog sie die vielen grünen Zweige auseinander, kroch vorsichtig um die Dornen herum, um ins Innere der Höhle zu gelangen. Gut, dass es auf der Insel keine Skorpione oder Giftschlangen gab, vor denen sie sich hätte schützen müssen.

Als sie sich an die schummrige Umgebung gewöhnt hatte, entdeckte sie eine kleine Spitzmaus, die sich ängstlich piepend in die hintere Ecke der Höhle verzogen hatte. „Du kannst ruhig wieder nach vorne kommen. Ich tu dir nichts. Muss mich hier nur eine Weile verstecken!“

Kurz darauf hörte sie einen der Männer etwas rufen, wahrscheinlich weil sie ihre Beute nicht finden konnten und er den Rückzug befahl.

So nach und nach verstummten die lauten Stimmen, entfernten sich die Menschenjäger, während Mira immer noch zitternd in ihrem engen Versteck saß.

Ängstlich hatte sie gewartet, bis es dämmrig geworden war, und war dann vorsichtig, da sie ja nicht wissen konnte, ob die Männer nicht doch noch irgendwo auf sie lauerten, zurück zum Herrenhaus geschlichen.

Durch das Geräusch der dicken knarrenden Eingangstür angelockt, war ihre Mutter, die Mira beim Abendessen vermisst hatte, plötzlich mitten in der Diele gestanden und hatte ihre streunende Tochter, wie sie es nannte, mit einer lauten Schimpfkanonade empfangen.

Mira war entsetzt gewesen. Erst der angsterfüllte Vorfall mit den finster aussehenden Männern und nun das aufgebrachte Geschrei ihrer Mutter. Doch als sie an sich heruntergeblickt und ihre verdreckte und zerrissene Hose gesehen hatte, hatte sie ihre Mutter sogar verstehen können.

Aber sie hatte es nicht übers Herz bringen können, ihre Mutter über das Zuspätkommen aufzuklären. Lieber hatte sie sich wortlos in ihr Zimmer begeben. Dort hatte sie ihre verschmutzte Kleidung ausgezogen, aus dem bereitstehenden Krug Wasser in eine Schale gegossen und sich Gesicht und Hände gewaschen. Dann hatte sie sich ausgezogen, ihr Nachtgewand übergestreift, sich ins Bett gelegt und war ermattet eingeschlafen. Am nächsten Morgen war sie von einer Dienerin zu einem Gespräch mit ihren Eltern abgeholt worden, die in einer Art Wohnzimmer auf die Tochter gewartet hatten.

Miras Vater deutete ihr, ihm gegenüber auf einem mit Ziegenfell bespannten Hocker Platz zu nehmen, und sagte: „Lange genug habe ich dein jungenhaftes Verhalten beobachtet, aber bisher hat es sich nicht gebessert. Ich habe mir zwar immer einen furchtlosen Sohn, einen Thronerben gewünscht, aber du bist nun mal ein Mädchen, bald eine heiratsfähige Frau, und darum wirst du dich in Zukunft auch so verhalten. Hast du das verstanden?“

Mira nickte, wagte bei dem strengen Ton des Vaters nicht zu widersprechen. Wenn sie allerdings an Handarbeiten oder Ähnliches dachte, gruselte es ihr. In Wald und Flur herumzulaufen, jede Minute etwas Neues zu entdecken oder im wilden Galopp auf einem Esel querfeldein zu reiten, das war ihre Welt.

Aber damit war wohl fortan Schluss. Vor allem, weil ihre Mutter darauf bestand, dass sie als Königstochter auch Pflichten zu erfüllen habe, sich hauswirtschaftliche Tätigkeiten aneignen und den Umgang mit dem Personal erlernen müsse. Alles Dinge, die Mira im Grunde ihres Herzens verabscheute, was deutlich auf ihrem Gesicht zu lesen war.

„Mein Gott, Kind! Noch ein paar Wochen und du bist 13 Jahre alt. In diesem Alter war ich schon deinem Vater versprochen, und wie du siehst, sind wir beide bislang gut miteinander ausgekommen.“

Der Gedanke an einen Ehemann machte die Situation für Mira auch nicht besser, obschon … Dieser Junge, den sie ein paar Mal getroffen hatte, den mochte sie. Er war zurückhaltender, nicht so derb wie die rotwangigen Bauernburschen aus der Umgebung und auch nicht so eitel und hochnäsig wie einige der jungen Männer aus ihrer adligen Verwandtschaft. Nando war immer gut gelaunt und unterstützte sie bei ihren tollkühnen Erkundungen. Sie wusste nur, dass er jenseits der Mauer wohnte. Weitere Auskünfte hatte er stets abgelehnt mit der Begründung: „Das brauchst du nicht zu wissen. Ich bin ja hier und das reicht.“

Also hatte sie ihm auch nichts von sich erzählt. Es war ebenso unwichtig gewesen. Nun würde sie ihn nie mehr wiedersehen, was sie sehr bedauerte.

„Hörst du mir überhaupt zu?“, fuhr der Vater sie an. „Ich glaube, das Beste wird sein, ich schicke dich an die Südspitze der Insel zu deiner Tante nach Morro Jable. Sie wird dir alles, was nötig ist, beibringen.“

Abreise

Ein paar Tage später wurden Kamele bepackt, Wasserbeutel gefüllt und für unterwegs frisches Obst in Körbe verladen. Vier kräftige Männer sollten die beiden Frauen als Schutz begleiten, denn Miras Mutter wollte die Tochter persönlich bei ihrer Schwester Anar abliefern, die mit ihrer Familie in einem großen Haus bei Morro Jable wohnte. Am nächsten Tag würde sie dann zusammen mit den Männern zum Herrenhaus zurückkehren.

Der kleine Küstenort lag auf einem Hügel oberhalb eines einfachen Hafens, der nur von den Fischern genutzt wurde. Statt gebratenes oder gekochtes Ziegen- oder Schweinefleisch wie es im Landesinneren üblich war, gab es hier vermehrt gekochte Muscheln, Krabben und verschiedene Fischarten, die in Fett gebraten wurden. In den bei Ebbe durch Sandbänke aufgestauten kleinen Lagunen und Seen tummelten sich viele Fische, die zum Teil mit dem Saft der giftigen Wolfsmilchgewächse betäubt wurden, sodass man sie großflächig mit einem Netz einfangen konnte. Auf diese Weise hatte man genug Fische für den täglichen Verzehr, ohne dabei auf das oft sehr stürmische Meer hinausfahren zu müssen.

Im letzten Jahr war ein kleines Fischerboot bei plötzlich aufkommendem Sturm in den haushohen Wellen vor der Küste gekentert und die beiden sich darauf befindlichen Männer waren ertrunken. Der zornig brüllende Ozean hatte sie verschlungen, sodass sie zum Leidwesen der Familien nicht einmal ordnungsgemäß bestattet werden konnten.

Nach und nach gewöhnte sich Mira an das kleine Dorf, das in einem engen Tal mit den dahinter steil aufragenden kahlen Bergen lag, deren Felsen im Licht der untergehenden Sonne aufgrund der Eisenoxid-Anteile rötlich leuchteten.

Mit Tante Anars Tochter Naira, die im selben Alter wie Mira war, gab es dauernd Reibereien. Als Jüngste war sie das verwöhnte Lieblingskind der Mutter. Ihre drei älteren Geschwister waren schon verheiratet und wohnten nicht mehr zu Hause. In Mira sah Naira eine Konkurrentin und wachte eifersüchtig über Zeiten, die die Mutter im Umgang mit dem Mädchen verbrachte, statt etwas mit ihr, der eigenen Tochter, zu unternehmen.

Anar war eine strenge Lehrerin, und wenn Mira etwas nicht ordentlich erledigte, musste sie es ein zweites Mal machen, denn Anar hatte ihrer Schwester versprochen, die jungenhafte Prinzessin zu einer vernünftigen jungen Frau zu erziehen.

Eines Tages erfuhr Naira von einer Küchenhilfe, dass Mira sich ein paar Mal mit Javier, dem fünfzehnjährigen Sohn des Verwalters, unterhalten und mit ihm herumgealbert hatte. Javier und Naira waren wie Geschwister aufgewachsen, deshalb betrachtete Naira ihn als ihr Eigentum und wurde erst recht eifersüchtig auf ihre Cousine. Außerdem war sie ein bisschen verliebt in den gut aussehenden jungen Mann. Also überlegte sie, aus welchen Gründen Mira zurück zum elterlichen Haus reisen könnte. Doch das war gar nicht so einfach.

Als Naira nach dem Frühstücksmahl durch die Küche und weiter in den Palmengarten gehen wollte, bekam sie mit, wie die Köchin zu der Magd sagte: „Morgen früh gehe ich zum Fischmarkt und hole Miesmuscheln, die ich zu Mittag kochen werde.“

‚Das ist die Gelegenheit‘, dachte Naira. ‚Wenn Mira verdorbene Muscheln isst, wird ihr übel und sie bekommt wahrscheinlich starke Bauchschmerzen und Durchfall, sodass sie kurz darauf nach Hause gebracht werden muss, um sich dort zu erholen. Niemand wird auf die Idee kommen, dass ich daran schuld bin.‘

An besonders heißen Sommertagen kam es schon mal vor, dass gewisse Algen im Meer Giftstoffe produzierten, die von den Muscheln über die Nahrung aufgenommen wurden. Dies geschah meist während der sogenannten Algenblüte. Die aufgenommenen Giftstoffe in den Muscheln konnten weder durch ein Wässern noch durch Kochen abgetötet werden, das wussten sogar die Kinder, die schon sehr früh darüber aufgeklärt wurden.

Nachmittags schlich Naira also zum Fischerhafen, um sich aus dem alten stinkenden Abfallkübel, der vorne an der Kaimauer stand, drei dieser verdorbenen Muscheln zu holen, die sie später heimlich in der Küche kochte. Den kleinen Topf samt Inhalt versteckte sie anschließend unter einem Schrank.

Als am nächsten Tag alle am Mittagstisch saßen, holte Naira freiwillig für jeden eine Schüssel heiße Muschelsuppe aus dem großen Topf in der Küche, während die Köchin das frisch gebackene Brot aus Gofio-Mehl – geröstete und gemahlene Gersten- und Maiskörner – aufschnitt.

Die Köchin war so damit beschäftigt, dass sie nicht mitbekam, wie Naira den kleinen flachen Topf unter dem Schrank hervorzog, die giftigen Muscheln in den mit heißer Brühe gefüllten Suppenteller legte, kurz umrührte, die Küche verließ und ihn mit einem Lächeln vor Mira auf den Tisch stellte. Als die Köchin dann das warme, duftende Brot hereinbrachte, griffen alle zu und jeder löffelte mit großem Appetit seine Suppe.

Am späten Nachmittag bekam Mira plötzlich heftige Bauchschmerzen, Durchfall und Schüttelfrost, sodass Tante Anar meinte: „Kind, du hast bestimmt zu lange in der Sonne gesessen.“

Das jedoch verneinte Mira strickt.

Die Tante war allerdings der Auffassung: „Wenn es so schlimm ist, wie du sagst, dann leg dich ins Bett und versuch, ein wenig zu schlafen. Du sollst sehen, danach geht es dir wieder besser!“

Als Anar gegen Abend in Miras Zimmer kam, um nach ihr zu sehen, stellte sie fest, dass das Mädchen leicht fieberte. Sie ließ sich von der Köchin einen Tee aufbrühen, den sie Mira schluckweise einflößte.

Gegen Morgen stieg das Fieber. Lähmungen im Gesicht, an den Armen und Beinen traten auf. Der herbeigerufene alte Dorfarzt wusste auch keinen Rat. Er vermutete zwar, dass es vielleicht an der Muschelsuppe gelegen haben könnte, doch eigenartigerweise hatten die übrigen Familienmitglieder keinerlei Beschwerden.

Naira hatte in der Frühe die Unruhe im Haus mitbekommen, und während sie sich anzog, überlegte sie: ‚Wenn Mira von den Muscheln ernsthaft krank geworden ist, wird sie bestimmt nach Hause gebracht, und ich habe meine Mutter und Javier wieder ganz für mich.‘ Doch dann siegte ihr Mitleid. Sie ging zu ihrer Cousine ins Zimmer und half ihrer Mutter, die auf Anordnung des Arztes der Kranken kalte Tücher auf die Beine legte, um das Fieber zu senken.

Da aber alles nicht half, schickten sie eilig einen Boten zu Miras Eltern. Als der Bote nach einem wilden Ritt im Herrenhaus ankam und der Mutter mitteilte, dass Mira sehr hohes Fieber hätte, rannte sie aufgeregt zum König und erklärte ihm: „Deine Tochter ist krank, fast nicht mehr ansprechbar. Es muss umgehend etwas geschehen.“

„Gut, ich werde die weise Priesterin kommen lassen, damit sie dich sofort nach Morro Jable begleitet. Schließlich kennt sie sich gut in der Heilkunde aus.“

„Was …?“, erwiderte die Mutter. „Dieses verdorbene Weib soll sich um unser Kind kümmern? Das lasse ich nicht zu!“

Tibiana, die weise Priesterin, war eine der wichtigsten Frauen auf der Insel und bestimmte mit über die rechtlichen Angelegenheiten beider Königreiche. Gleichzeitig war sie eine gute Heilerin, die sogar medizinische Operationen durchführen konnte.

Als oberste Priesterin des Tempels, der im Nordreich lag, beschäftigte sie einige hübsche junge Frauen aus den Adelsfamilien beider Königreiche, die hohes Ansehen genossen und den Fürsten und höhergestellten Männern nach wichtigen Entscheidungen zu Diensten waren, was von den jeweiligen Ehefrauen natürlich nicht gern gesehen wurde.

„Willst du vielleicht, dass unsere Tochter wegen deiner dummen Argumente ihr Leben lässt? Als Heilerin weiß Tibiana genau, was zu tun ist.“ Verärgert wandte sich der König an einen der Diener und befahl ihm, umgehend die Frau zu holen.

Tibiana befand sich im Gesindezimmer bei der Küchenmagd, die gerade eine schwere Geburt hinter sich hatte und mehr tot als lebendig im Bett lag. Bevor sie mit dem herbeigeeilten Diener mitging, bekam die alte Hebamme noch ein paar Anweisungen, in der Hoffnung, dass die junge Frau und das viel zu früh geborene Kind überleben würden.

Nur widerwillig fügte sich Miras Mutter dem Befehl des Königs und begleitete die heilkundige Priesterin zu ihrer Tochter nach Morro Jable.

Die Heilerin

Nach der überstürzten Abreise aus dem königlichen Anwesen endlich im Haus der Schwester in Morro Jable angekommen, führte diese die beiden sehr unterschiedlichen Frauen sofort ins Krankenzimmer. Blass und apathisch lag Mira im Bett, reagierte kaum auf die Begrüßung der Mutter.

Die Priesterin begab sich zum Bett der Kranken, sah sie kurz an und befahl den anwesenden Personen: „Bitte verlasst den Raum. Ich möchte mit der Kranken alleine sein.“

Miras Mutter weigerte sich zuerst, verließ aber schließlich, wenn auch widerwillig, das Zimmer, blieb aber vor der geschlossenen Tür stehen, weil sie hören wollte, ob die Priesterin vielleicht irgendwelche hexenartige Zauberformeln anwenden würde.

Tibiana untersuchte das Mädchen vorsichtig. Zuerst strich sie ihr über die Stirn, dann legte sie die Hände auf Miras Bauch. Sie fühlte das Übel in den Gedärmen und versuchte es mit ihrem starken Willen, mit ihrer übernatürlichen Kraft, herauszuziehen. Dabei ließ sie ihre heilenden Hände mit einem sanften Druck kreisend über Miras Bauch gleiten, verstärkte dann den Druck, sodass die Kranke schmerzerfüllt die Augen weit aufriss, sich im selben Moment übergeben musste und den letzten Rest der giftigen Suppe aus dem Magen herauswürgte.

Tibiana stellte die schnell vorgehaltene Schüssel zurück auf den Schemel neben dem Bett und wischte Mira den Mund mit einem Tuch ab. Dann gab sie ihr etwas Wasser zu trinken und sagte: „Es wird dir bald wieder besser gehen, aber du musst unbedingt den Tee trinken, den ich gleich in der Küche für dich aufbrühen werde.“

Mira nickte zustimmend, sank ermattet zurück in die Kissen, und auf Tibianas Anweisung hin versuchte sie, ein wenig zu schlafen.

Die Priesterin beugte sich vor, strich über den Körper der Kranken, rief dabei die Götter an und murmelte unverständliche Worte, die aus einem uralten überlieferten Ritual stammten. Dann erhob sie sich langsam, deckte Mira mit einem Laken zu, nahm die Schüssel mit dem Erbrochenen, roch daran und verließ den Raum.

Danach begab sich Tibiana in die Küche und braute eigenhändig den Sud für die Kranke auf, da sie hier niemandem traute, denn sie hatte deutlich den Geruch eines Gifts in der Schale gerochen. Die Schale mit dem Erbrochenen hatte sie einem Küchenmädchen zum Entsorgen in die Hand gedrückt. Auch hatte sie beim Betreten des Krankenzimmers gleich das Böse gespürt. Es ging von einem Mädchen aus, welches mit zusammengekniffenen Lippen am Fußende des Bettes gestanden hatte.

Nachdem der Sud fertig war, reichte sie ihn der Mutter mit den Worten: „Gib deiner Tochter jede Stunde ein paar Schlucke davon zu trinken, dann wird sie bald wieder gesund werden. Aber lass keinen außer dir ins Zimmer gehen.“

Die Mutter nickte und hoffte inständig, dass der Trank wirken würde.

Am Nachmittag war das Fieber gesunken, sodass die Priesterin zum Tempel im Nordreich zurückkehren konnte. Miras Mutter bedankte sich bei ihr, obschon sie die Frau nach wie vor nicht mochte. ‚War sie eine Hexe? Hatte sie Zauberkräfte?‘ Zu gerne hätte sie gewusst, was sie mit ihrer Tochter angestellt hatte, denn trotz des Lauschens an der Tür hatte sie nichts verstehen können. Sie verdrängte ihre Gedanken, denn die Hauptsache war, dass es Mira wieder besser ging.

Der bittere Trank, den sie stündlich zu sich nehmen musste, half tatsächlich. Die starken Bauchkrämpfe verschwanden und Miras Wangen sahen allmählich wieder rosig aus.

Cousine Naira hatte ein schlechtes Gewissen, verspürte Angst, dass ihre Tat herauskommen könnte, denn die Priesterin hatte sie so eigenartig angesehen, so, als wisse sie über alles genau Bescheid.

Vielleicht konnte die Priesterin ja Gedanken lesen. Die Dienerschaft in der Küche meinte sogar, sie sei eine Hexe. Die Männer, die den Tempel besuchten, wären verrückt nach ihr, weil Tibiana ihnen einen Zaubertrank geben würde, um sie gefügig zu machen. Die Kräuter für so einen Sud würde sie stets bei Vollmond um Mitternacht am Waldrand suchen.

Als Naira zu ihrer Mutter lief und ihr davon berichtete, lachte diese ihre Tochter aus und sagte: „Tibiana ist eine weise Frau, die schon vielen Kranken und Verletzten geholfen hat. Außerdem ist sie eine Priesterin und steht im Dienste der Götter. Das dumme Gerede über sie stammt nur von eifersüchtigen Ehefrauen.“

„Wenn du meinst, Mutter.“

„Aber natürlich! Kümmere dich lieber um die kranke Mira, statt in der Küche bei den geschwätzigen Dienstboten zu sitzen.“

Naira überlegte: ‚Was hat sich durch die vergiftete Muschelsuppe, durch die Krankheit von Mira für mich geändert? Nichts … Jetzt ist nicht nur die junge Verwandte da, sondern auch ihre Mutter, Tante Aitana!‘

Mira erholte sich ziemlich rasch und Anar konnte ihre Arbeit mit dem Mädchen wieder aufnehmen. Zuerst sträubte sich Mira, aber ihre Mutter war eisern, kontrollierte sie, sodass für sie wenig Freizeit übrig blieb.

Weil Tante Anar, die für die Arbeit mit dem Personal, für Haus und Garten zuständig war, Mira alles genau erklärte, befasste sich ihre Mutter damit, dass sie der Tochter verschiedene Stick- und Näharbeiten beibrachte. Die Stoffe hatte sie bei einem angesehenen Tuchhändler in Morro Jable gekauft, der stolz darauf war, dass er der Frau des Südkönigs genügend Tuch zur Auswahl anbieten konnte.