14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Insel Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

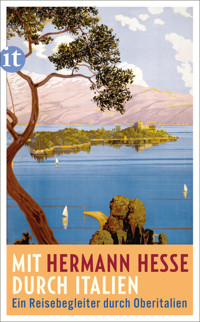

»Angesichts dieser Kultur und dieses Lebens sinkt mein Nationalgefühl auf null«, schrieb Hermann Hesse 1901 in einem Brief von seiner ersten Italienreise. Seitdem hat er bis 1914 dieses Land immer wieder bereist, oft zu Fuß oder in Eisenbahnabteilen dritter Klasse, um so viel wie möglich zu erleben und nicht nur mit der Kunst, Kultur und Landschaft Italiens, sondern auch mit der Bevölkerung unmittelbaren Kontakt zu bekommen.

Venedig, Florenz, die Toskana und Umbrien hat Hesse auf ganz untouristisch-eigenwillige Weise für sich entdeckt und erwandert. Worüber »Baedeker unverantwortlich schweigt«, finden wir in seinen Tagebüchern und Reiseskizzen so anschaulich und poetisch geschildert, dass es ein Abenteuer ist, die Landschaften, Städte und Sehenswürdigkeiten Ober- und Mittelitaliens mit diesem alternativen Reisebegleiter zu erleben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 176

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Mit Hermann Hesse durch Italien

Ein Reisebegleiter durch Oberitalien

Herausgegeben von Volker Michels Mit zahlreichen Fotografien

Insel Verlag

Übersicht

Cover

Titel

Inhalt

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Inhalt

Cover

Titel

Inhalt

Reiselust

Über die Alpen

Spaziergang am Comer See

Die Zypressen von San Clemente

Bergamo

Tagebuchnotizen aus Mailand

Ankunft in Cremona

Abend in Cremona

Tagebuchnotizen aus Genua

Bei Spezia

Meermittag

Tagebuchnotiz aus Livorno

Hafen von Livorno

Odysseus

In Pisa

Vom Zauber einer alten, untergegangenen Kunst

Florenz:

»Ars Florentiae Docet«

Ostern in Florenz

Ein Opernabend

Wenn ich an Florenz denke …

Il Giardino di Boboli

Ein Stadtrundgang mit Hesses Reisetagebuch

Toskanischer Frühling

Anemonen bei Fiesole

Fiesole

Im Norden

Initialen

Certosa di Val d'Ema

Prato ist ein famoses Städtchen

Tagebuchnotiz aus Pistoia

Bologna

Padua

Eine der charakter- und stimmungsvollsten Städte

Venedig:

Stadt des Müßiggangs, der Liebe und der Musik

Ankunft in Venedig

In den Kanälen Venedigs

Piazzetta

Venedig

Die venezianische Gondel

Die Lagune

Barcarole

Ein Stadtrundgang mit Hesses Reisetagebuch

Auf der Gräberinsel bei Venedig

In Venedig empfehle ich Ihnen …

Ravenna

Eindruck von Unzerstörbarkeit und Ewigkeit

Siena mit seinem schwarz-weißen Banner

Montefalco

Reiselied

Gubbio

Jetzt war es Zeit, abzureisen …

Zu diesen Italienwanderern gehöre ich

Nachwort

Textnachweis

Bildnachweis

Fußnoten

Informationen zum Buch

Impressum

Hinweise zum eBook

Daß mein Reisen, Sehen und Erleben unabhängig von Mode und Reisehandbüchern war, wird man leicht sehen können. Wer auf Reisen wirklich etwas erleben, wirklich froher und innerlich reicher werden will, wird sich die geheimnisvolle Wonne eines ersten Schauens und Kennenlernens nicht durch sogenannt »praktische« Reisemethoden verderben. Wer mit offenen Augen in ein fremdes, bis dahin nur aus Büchern und Bildern gekanntes, aber seit Jahren geliebtes Land kommt, dem wird jeder Tag unerwartete Schätze und Freuden geben, und fast immer behält in der Erinnerung dieses naiv und improvisiert Erlebte die Oberhand über das planmäßig Vorbereitete.

[1904]

Reiselust

Es ist mitten im Winter, der Schnee wechselt mit Föhn und das Eis mit Schmutz, die Feldwege sind ungangbar, man ist von der nächsten Nachbarschaft abgeschnitten …

Ich trete häufig für einige Augenblicke ins Schlafzimmer, wo an der Wand die große Karte von Italien hängt, und streife mit begehrlichem Auge über den Po und Apennin hinweg, durch grüne toskanische Täler, an blau und gelben Strandbuchten der Riviera hin, schiele auch etwa nach Sizilien hinab und verirre mich dabei gegen Korfu und Griechenland hin. Lieber Gott, wie ist das alles nah beieinander! Und wie schnell kann man überall sein. Und pfeifend kehre ich in die Studierstube zurück, lese entbehrliche Bücher, schreibe entbehrliche Artikel und denke entbehrliche Gedanken.

Im vergangenen Jahre war ich sechs Monate auf Reisen, im vorhergehenden fünf Monate, und eigentlich ist das für einen Familienvater, Landmann und Gärtner ziemlich reichlich, und als ich neulich das letztemal heimkehrte, nachdem ich unterwegs in der Fremde krank geworden, operiert worden und eine gute Weile gelegen war, da schien es mir an der Zeit, nun für lange hinaus, wenn nicht für ewig, Frieden zu schließen und heimisch und häuslich zu werden. Allein, kaum war die ärgste Abmagerung und Müdigkeit überwunden und ersetzt, kaum hatte ich mich wieder ein paar Wochen mit Büchern befaßt und Schreibpapier verbraucht, da schien eines Tages die Sonne wieder so unheimlich gelb und jung auf die alte Landstraße, und über den See lief ein schwarzer Nachen mit einem großen schneeweißen Segel, und ich bedachte die Kürze des Menschenlebens, und plötzlich war von allen Vorsätzen und Wünschen und Erkenntnissen nichts mehr da als eine unheilbare, tolle Reiselust.

Ach, die echte Reiselust ist nicht anders und nicht besser als jene gefährliche Lust, unerschrocken zu denken, sich die Welt auf den Kopf zu stellen und von allen Dingen, Menschen und Ereignissen Antworten haben zu wollen. Die wird nicht mit Plänen und nicht aus Büchern gestillt, die fordert mehr und kostet mehr, man muß schon Herz und Blut daran rücken.

Vor meinem Fenster wühlt der weiche, laue Westwind im schwarzen See, ohne Zweck, ohne Ziel, in seiner Leidenschaft rasend und sich verzehrend, wild und unersättlich. So wild und unersättlich ist die wahre Reiselust, der Erkenntnis- und Erlebensdrang, den kein Erkennen stillt und kein Erleben sättigt. Der ist stärker als wir und als alle Ketten, und über wen er herrscht, von dem will er immer wieder Opfer haben. Gibt es nicht Menschen, die toll und wild bis zum äußersten Wagnis und bis zum Untergang nach Geld jagen und nach Frauengunst und nach Fürstengunst? Nun, so jagen wir, wir Reiselustigen, nach einem Erfassen und Erleben der Mutter Erde, nach einem Einswerden mit ihr, nach einem so völligen Besitzen und Sichhingeben, wie es nicht zu haben und nicht zu erjagen, wie es nur zu träumen, zu begehren, zu ersehnen ist. Und vielleicht ist diese unsre Jagd und Leidenschaft nicht viel anders und um nichts besser als die des Spielers, des Spekulanten, des Don Juan, des Strebers. Im Hinblick auf die Abendstunde aber scheint mir unsre Leidenschaft doch besser und wertvoller zu sein als manche andre. Wenn uns die Erde ruft, wenn uns Wanderern die Heimkehr, uns Rastlosen die Ruhestatt winkt, so wird das Ende kein Abschiednehmen und zages Sichergeben sein, sondern ein dankbares und durstiges Schlürfen des tiefsten Erlebens. Wir sind neugierig auf Südamerika, auf unentdeckte Buchten der Südsee, auf die Pole der Erde, auf das Verstehen der Winde, Ströme, Blitze, Lawinen – aber wir sind noch unendlich viel neugieriger auf den Tod, auf das letzte und kühnste Erlebnis dieses Daseins. Denn wir glauben zu wissen, daß von allen Erkenntnissen und Erlebnissen nur die wohlverdient und befriedigend sein können, um die wir gern das Leben hingeben.

[1910]

Über die Alpen

Das ist ein Wandern, wenn der Schnee

Der Alpenberge kühl erglänzt,

Indes der erste blaue See

Italiens schon die Sicht begrenzt!

Durch Höhenwind und herbe Luft

Weht eine süße Ahnung her

Von violettem Ferneduft

Und südlich übersonntem Meer.

Und weiter sehnt das Auge sich

Zum hellen Florentiner Dom

Und träumt nach jedem Hügelstrich

Aufsteigend das beglänzte Rom.

Schon formt die Lippe unbewußt

Der fremden schönen Sprache Laut,

Indes ein Meer verklärter Lust

Dir schauernd warm entgegenblaut.

Spaziergang am Comer See

Der Spätnachmittag schwankte unentschlossen zwischen böiger Heiterkeit und stillem Regen, es war kühl, und von den Bergen blickte frischer bleicher Schnee herab. Ich war in Como ausgestiegen, weil mir das der schönste Eintritt ins italienische Land scheint, wenn man vom Gotthard kommt. Man ist den Bergen noch nahe und spürt doch schon mit ahnendem Verlangen Ebene und weite, stille Fruchtbarkeit, und das Städtchen Como ist vom guten oberitalienischen Typ, sauber und wohlhabend, freundlich und gastlich.

Im Gegensatz zu Lugano und allen den berühmten Seestädtchen wendet Como dem See den Rücken zu, und man hat selbst an dem hübschen kleinen Hafenplatz nicht das langweilend beängstigende Gefühl, auf dem Sperrsitz einer wohlarrangierten Landschaft gegenüber zu sitzen, mit dem Billett in der Tasche und mit der Verpflichtung, die Sache schön zu finden. Das einzig Mißglückte an Como ist der steile Berg mit Brunate* oben, mit den meist protzig öden Bauten und den haushohen Plakatbuchstaben für »Tor« und »Fernet-Branca«. Man wendet ihnen und dem See den Rücken und schlendert harmlos in einer hübschen lebendigen Stadt, die reich genug an alter Schönheit ist und doch nirgends den Eindruck eines Museums macht. Der Fremde ist hier freundlich geduldet, er wird weder als Wundertier bestaunt noch als Spekulationsobjekt mißbraucht. Und schon hier hat das Leben der Gasse italienischen Zauber, singende Handwerker arbeiten im Freien, und schöne, leichtfüßige Mädchen und Frauen bewegen sich in den hübschen Straßen wie wohlbeschaffene Vögel in ihrem Walde, ohne Schwere und ohne andere Gefallsucht als die des Vogels und Schmetterlings.

Als ich nach einem stillen Gang durch die Gassen auf den leeren Platz am Hafen kam, schien das Wetter eine gute Stunde zu versprechen, und da gerade ein kleines Dampfschifflein bereit lag und zur Abfahrt pfiff, lief ich rasch über den Steg und fuhr mit, noch ohne zu wissen, wohin es gehe. Wir fuhren aus dem bescheidenen Becken von Como, das eigentlich nur ein großer Hafen ist, an Villen und Frühlingsgärten vorüber in den größeren Seearm, der Wind fegte kalt über das kleine Deck, und die paar Reisenden drängten sich bei der Maschine zusammen. Ich habe diesen See niemals richtig lieben können, er ist gar zu schön und glänzend, er bietet seinen Reichtum allzu willig dar, und es fehlt ihm das Schönste, was ein See haben kann, ein ruhiges, schöngebreitetes Ufer. Die Berge sind drückend hoch und fallen erbarmungslos steil herab, oben wild und kahl, unten überreich mit Dörfern, Gärten, Sommersitzen und Gasthöfen bedeckt, alles ist herrliche, nahe, prangende Wirklichkeit, alles schmettert und glänzt von Pracht und Fülle, nirgends ist ein Ort für Traum und Ahnung geblieben, ein schilfiges Moor oder ein schlafender Weidenstand, eine nasse Uferwiese oder eine lockende Buschwildnis.

Dennoch zog und bestrickte mich die satte Schönheit auch diesmal wieder stark, die Felsenromantik steilhängender Dörfer, der selbstbewußte Ernst aristokratischer Villen mit Garten, Park und Bootshafen, die gesellige Nachbarlichkeit der Landgüter und Bauten. Eines von den Dörfern, es hieß Torno, lag sogar so fein und apart auf seiner koketten Landzunge, daß ich beinahe ausgestiegen wäre. Das Schiff lief nahe beim Ufer einer launigen Bucht nach, hinter dem dünnen Grün junger Buchen floß zauberhaft weiß und schleierig ein langer, geräuschloser Wasserfall herab, so verborgen und still, wie ich es hier nirgends gesucht hätte. Das Dorf selber lag klein und leicht ansteigend am Hügel und bot dem See eine entzückend reingestimmte Schauseite dar: ein Landungs- und Wäscheplatz mit breiten, flachen Steinstufen, angebundene Boote zu Füßen, ein grünbewachsenes Haus mit Torbogen und kleinen Balkonen, ein stiller heller Steinplatz und dahinter Fassade und Turm einer schönen Kirche, eine sanfte halbrunde Hafenmauer mit jungen Bäumen darauf. Es war ein vollkommenes, wohl abgewogenes Bild, und es war so lieblich, daß ich im letzten Augenblick mich nicht entschließen konnte, es mir vielleicht zu zerstören. Ich blieb auf meinem Platz und ließ das kleine Juwel vorüberziehen und sich verschieben und kleiner werden, nickte ihm dankbar zu und nahm leichten Abschied. Die »Liebe auf den ersten Blick« habe ich bei Gemälden und namentlich bei Architekturen häufiger bewährt gefunden als bei Landschaften.

In Moltrasio, überm Seearm drüben, hielt das Schiff, und ich erfuhr, daß es hier eine Stunde liegen bleibe, um dann nach Como zurückzufahren. So stieg ich denn aus und schlenderte ins Dorf, mit einem angenehmen Fremdlingsgefühl. Außer einer imponierend großen, stillen Villa mit geschlossenen Fensterläden in der glatten, ruhigen Fassade war nichts Verlockendes zu sehen. Ich stand am hohen Eisengitter des Portals und sah in den streng symmetrischen, ruhig ansteigenden Garten, wo über einem kleinen ovalen Teiche Kamelien blühten und blaue Sternblumen im Rasen und wo ein breiter fürstlicher Parkweg hinauf zum Hause führte.

Dann ging ich weiter und den ersten Pfad berganwärts. Er führte über ungezählte Steinstufen an einer hohen unendlichen Steinmauer hin, und über der Mauer stiegen streng und regelmäßig in kleinen Terrassen die hohen Zypressen mit. Häuser tauchten auf, ein fallendes Wasser wurde hörbar, verworren mit dunklen Menschenlauten aus nahen Gassen, der Pfad führte eng und unter dunkelnden Dächern hindurch auf den kleinen Vorplatz einer Kirche. Ich ging hinein, sie war leer, ich verweilte Augenblicke vor einem Chor mit hübschen, schönfarbigen Fresken, ging zurück und unter einer Bogenhalle weiter, und plötzlich stand ich auf einer kleinen, schwach gebogenen Brücke, über mir stürzte steil und schäumend ein wilder Bach herab, der unterhalb, wieder unter schwebenden Brücken hin, in drei, vier kühnen Fällen zwischen bemoosten Mauern und grünen Gartenhecken das Tal erreichte. Hübsche Mädchen trugen Wasser in Kupferkesseln auf dem Kopfe, schwebten balancierend über eine der Brücken und verschwanden im feuchten Dunkel der engen Gäßchen.

Ich ging in der Höhe weiter, an frisch bestellten Gemüsegärten hin, da und dort tat sich der Blick in die Tiefe und nach der Seeweite auf. Meine Stunde war bald abgelaufen, ich begann mich nach einem Weg zur Schifflände umzusehen.

Da geriet ich unversehens auf einen grasigen Weg zwischen hohen Zypressen, oben und unten die begrünten Mauern großer Gärten, daneben grau und verwittert ein baufälliger Glockenturm, alles schweigend und kühl und märchenhaft verschlafen. Suchend ging mein Blick über die lange Gartenmauer zur Linken, ich fand sie von einem fensterartigen, schwarzdrohenden Loch unterbrochen und trat näher. Da gähnte im alten Steinwerk eine tiefe finstere Nische, mit einem eisernen Gitter verschlossen, und hinter dem Gitter in kalter Dämmerung glomm und schien etwas seltsam Bleiches in unfroher Helle, und da ich näher zusah, war es eine große Pyramide von Totenschädeln, die hier, zu Gedächtnis und Mahnung aufgestellt, im Düstern den Zeiten standhielten. Der Anblick war mir nicht fremd, ich hatte in Österreich und im Elsaß mehrmals solche Schädelpyramiden gesehen und sie nie sonderlich geschätzt. Diese aber entzückte mich und bleibt mir unvergeßlich. Denn das finstere schwarze Gitter, hinter dem die Zeichen der Vergänglichkeit in ihrer steifen Ordnung grinsten, war von Kinderhänden über und über mit frischen, hellblutroten Kamelienblüten besteckt, und in meiner Erinnerung ist stärker als Seefahrt und Uferpracht, stärker als Wasserfall und friedlich bemalter Kirchenchor das lichte, kindliche Blumenspiel am Schädelgitter eingegraben geblieben.

[1913]

Blick über den Comer See auf Tremezzo.

Die Zypressen von San Clemente

Wir biegen flammend schlanke Wipfel im Wind,

Wir schauen Gärten, welche voll Frauen sind

Und voll Spiel und Gelächter. Wir schauen Gärten,

Wo Menschen geboren und wieder begraben werden.

Wir sehen Tempel, welche vor vielen Jahren

Voll von Göttern und voll von Betenden waren.

Aber die Götter sind tot und die Tempel sind leer

Und im Grase liegen gebrochene Säulen umher.

Wir sehen Täler und sehen silberne Weiten,

Wo Menschen sich freuen, müde werden und leiden,

Wo Reiter reiten und Priester Gebete sagen,

Wo Geschlechter und Brüder einander zu Grabe tragen.

Aber des Nachts, wenn die großen Stürme kommen,

Werden wir traurig und bücken uns todbeklommen,

Stemmen die Wurzeln angstvoll und warten leise,

Ob der Tod uns erreiche, oder vorüberreise.

Bergamo

Ein moderner Bahnhof und eine moderne Stadt empfingen mich, an der breiten stattlichen Straße standen erleuchtete Restaurants und Läden, trotz dem finsteren Regenabend machte die Menge ihren Abendgang, und die Trambahn war überfüllt. Sie wurde gegen die Altstadt und die Station der Drahtseilbahn hin leerer und leerer, und schließlich fuhr ich beinahe allein die steile Bahn hinauf. Unter mir verglühte die lebhafte abendliche Stadt, oben empfing mich der übliche zementierte Perron, neugierig trat ich aus dem Raum ins Freie und war mitten in einer dunklen alten Stadt, eine enge leere Gasse nahm mich auf, Läden wurden geschlossen, plötzlich erschreckte mich der Anblick eines unwahrscheinlich hohen Turmes, der aus der Häuserschlucht emporstieß und nach oben in die Nacht verschwand, es war, als sei ich plötzlich in der südlichen Toskana oder in einem umbrischen Bergstädtchen. Überraschend tat sich bald darauf die Gasse auseinander und ergoß sich in einen großen, wunderschönen Platz, rechts eine lange Bogenhalle, wo abendliche Bummler ihre Pfeife rauchten, links undeutlich ein großes Denkmal, modern, ein Garibaldi offenbar, und dahinter ein dunkler vornehmer Bau, schwere Pfeiler und schön gewölbte Bogen, auf dem ganzen Platze kein Leben mehr als die matt erhellten Scheiben eines kleinen Kaffeehauses und einer Drogerie, in deren Fenster grüne und orangenrote Flaschen juwelenhaft leuchteten. Ich atmete tief auf, seit langem war ich nicht mehr so bei Nacht in ein altes italienisches Nest eingezogen, von ahnungsvollen Dunkelheiten angelockt, von plötzlich vortretenden edlen Architekturen überrascht und vom feuchten Dunst enger Steingassen begrüßt.

Im Gasthaus bekam ich ein rotgepflastertes Zimmer, groß, wie in einem Palast, und einen zarten Geißbraten, der Wein war gut, und der Wirt hatte eine schöne Schwägerin. Dennoch ging ich bald wieder aus. Der Regen tropfte sanft auf die großen Steinplatten, auf denen man so herrlich geht, der Garibaldi stand ernsthaft und etwas bedrückt auf seinem hohen Sockel, von vier äußerst grimmigen Löwen bewacht. Dreien von ihnen steckte ich je ein Zweisoldistück in das brüllende Bronzemaul – am nächsten Morgen fand ich die Münzen alle an ihrem Orte wieder. Indessen war ich um das Denkmal herumgegangen und stand vor einem wundervollen Palast, dessen Erdgeschoß sich als eine mächtige gewölbte Halle darstellte, mit dicken kantigen Pfeilern außen und schönen leichteren Säulen innen. Ich ging hindurch, sah links eine gewaltige weiße Treppe zum Dome führen und vor mir eine zweite, große, phantastisch aussehende Kirche, undeutliche Kuppeln im Nachthimmel, ein uraltes, anscheinend gotisches Portal mit Figuren in kleinen Gewölben, eine Kapelle zur Seite mit reicher, üppiger Fassade, alles im trüben Dämmer schwimmend, alles voll Ahnung und Versprechung und Vorgefühl schönster Überraschungen. Ich ging vorbei, erregt und voll Erwartung für morgen, und trug kein Verlangen, mir durch die Lektüre des Baedeker oder Cicerone die Spannung und Reiseköstlichkeit zu verderben.

Am Morgen war mein erster Gang wieder zu dem Platze, der nun im Tageslicht alle Versprechungen der Nacht wahr machte. Nur der Garibaldi hatte verloren, er stand schäbig auf seinem zu großen Sockel, und die vier wilden Löwen waren, wie ich jetzt sah, nicht nur töricht, sondern glücklicherweise auch viel zu klein. Der Palast mit der gewölbten Halle enthielt die berühmte Bibliothek von Bergamo, die einige hundert Inkunabeln besitzen soll, und ich hätte sie ansehen können, wenn ich irgend Lust dazu gehabt hätte. Eine kühne Riesentreppe mit einem von Säulen getragenen Hohlziegeldach führte zu ihr hinauf. Ich ließ sie liegen und ging erwartungsvoll unter der Halle durch, an einer schwungvollen barocken Statue vorbei, die den Dichter Tasso vorstellte, und jetzt sah ich die beiden Kirchenbauten, die mir in der Nacht so geisterhaft entgegengeblickt hatten, klar und kühn in der dünnen Morgensonne stehen.

Drüben stand der Dom, feierlich froh und hell mit breiten königlichen Stufen vor dem Eingang, daneben, vor mir, Santa Maria Maggiore und, daran angebaut und wunderlich wild verziert und ausstaffiert, die Kapelle des Colleoni. Vor dem Kirchenportal ein kleiner hoher Vorbau: sechs bescheidene Steinstufen, ein weiter romanischer Rundbogen auf zwei von Löwen getragenen Säulen, darüber hoch und kühn ein gotischer Aufbau, eine Art kleiner zierlicher Halle mit drei Nischen und in jeder eine alte naive Skulptur [etwa langobardischer Herkunft]* , die mittlere zu Pferde, und über dem allem nochmals ein schmales, spitzbedachtes Stockwerk, ein Stüblein mit zwei lichten, hübschen Säulen vorn und drei Heiligen darin, das Ganze von einer spröden Anmut und wildgewachsenen Unschuld und von jenem Zauber der Namenlosigkeit, da diese Art von Kunstgebilden gleich denen primitiver Völker weniger aus einem einzelnen Kopfe als aus dem Denken und Gefühl einer ganzen Generation und eines ganzen Stammes entsprungen scheint.

Ehe ich die Kirche betrat, blieb mein Blick an der überreichen Fassade der Colleoni-Kapelle hängen. Ihre Anlage muß schön und einfach gewesen sein, eine geschmackvolle Wiederholung der alten, bewährten Anordnung: Portal und zwei Seitenfenster, überm Portal eine große Rosette, oben als Abschluß eine lichte, leichte Galerie mit zierlich kleinen Säulchen. Irgend etwas stimmt aber nicht, das Ganze klingt nicht ganz rein und vollkommen zusammen, zwischen Wand und Kuppel bleibt etwas leer und ungelöst, und außerdem ist die ganze Fassade später aus dem Inneren der Kirche her mit hundert Stücken und Stückchen beklebt worden, die dort bei einer Neueinrichtung entbehrlich geworden waren. Da wimmelt es von Säulen und Säulchen, von Reliefs in allen möglichen Materialien, Porträts und Engelchen, und das zugrunde gelegte zweifarbige Marmormuster täuscht, manchen unseligen modernen Fußböden gleich, eine Anordnung von Würfeln vor, die einem wild und gegen alle Naturgesetze ins Auge springen. Ach, zuweilen tut es mir geradezu wohl, auch die Italiener einmal bei einer richtigen Geschmacklosigkeit und saftigen Entgleisung zu ertappen, sie, die gewiß oft genug äußerlich und frech virtuos sind, denen aber solche ganz schlimme Mißgeschicke im Bauen und Dekorieren, wie sie bei uns beinahe die Regel sind, doch nur selten passieren.

Durch die Tätowierung nicht abgeschreckt, ging ich in die Kapelle hinein, wo der venezianische General Colleoni samt seiner Tochter begraben liegt und wo heute noch, aus einer Millionenstiftung des frommen Feldherrn her, täglich Messen für ihn gelesen werden. Über seinem Sarge in tiefer Wandnische reitet der General, vergoldet auf einem vergoldeten Rosse, schön in etwas steifer Würde und Größe, und an der nächsten Wand liegt fein und klein in schmächtiger Zierlichkeit seine junge Tochter, in Stein gehauen, auf ihrem steinernen Kissen und schläft, vom unbekannten Künstler verewigt, in rührender Schönheit ahnungslos derselben Dauer und Berühmtheit entgegen wie ihr großer Vater.

Nun lief ich neugierig, an den säulentragenden rötlichen