9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

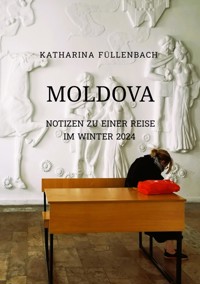

Eingeklemmt zwischen Ost und West und in ideologischer Zerrissenheit zwischen sowjetischer Vergangenheit und kapitalistischer Gegenwart, zeichnet sich Moldova seit der Unabhängigkeit aus durch eine hohe Dynamik politischer Richtungskonflikte und sozialer Herausforderungen. Den daraus resultierenden gesellschaftlichen Fliehkräften geht Füllenbach in ihrem Reisebericht nach und liefert so - neben unterhaltsamen und häufig selbstironischen Beschreibungen persönlicher Erlebnisse - einen Einblick in die Tagesaktualitäten der Republik Moldau und ihrer autonomen Gebiete Gagausien und Transdnestrien. Mit einem guten Blick für Feinheiten und Details beschreibt die Autorin ideologische Differenzen und deren Auswirkungen auf die jeweiligen Wirklichkeiten der verschiedenen Landesteile und vermittelt dem Leser anhand aktueller Ereignisse wesentliche Grundzüge der derzeitigen Konflikte. Ein Fokus des Buches liegt zudem auf den differierenden Gedenkkulturen zu den Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts. Anhand ausgewählter Beispiele werden die diesbezüglichen regionalen Unterschiede nachgezeichnet. Das Buch von Katharina Füllenbach liefert damit einen interessanten neuen Aspekt der Betrachtung fremder Länder, welcher bisher in der handelsüblichen Reiseliteratur so gut wie keine Beachtung gefunden hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

KATHARINA FÜLLENBACH

MOLDOVA

NOTIZEN ZU EINER REISE IM WINTER 2024

REISEPOSTILLEN Band 14

© 2024 Katharina Füllenbach

Lektorat: Dr. Hildegard Bodendiek-Engels, Hans-Henner Becker

Coverdesign: Katharina Füllenbach

Photos und Illustration: Katharina Füllenbach

Verlagslabel: Reisepostillen, www.reisepostillen.com

Druck, Distribution, Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin durch: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Germany. Die Autorin ist unter dieser Adresse über die Abteilung „Impressumservice“ zu erreichen.

Paperback

ISBN 978-3-384-19947-8

Hardcover

ISBN 978-3-384-19948-5

E-Book

ISBN 978-3-384-19949-2

Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Das Werk einschließlich seiner Teile (Text und Photos) ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und der Autorin unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung und öffentliche Verbreitung. .

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

VORBEMERKUNG

ERSTE REISE: NOVEMBER 2023

CHISINAU I

SOROCA

ERSTE REISE NACH TRANSDNESTRIEN

TIRASPOL I

ZWEITE REISE: FEBRUAR 2024

BALTI

ORHEI

GAGAUSIEN

COMRAT

CHISINAU II

UKRAINISCHE FLÜCHTLINGE

CLISOVA NOUA

CHISINAU III

ZWEITE REISE NACH TRANSDNESTRIEN

TIRASPOL II

SLOBODZEYA

BENDERY

RYBNITZA UND DUBASARI

LETZTER TAG IN TIRASPOL

CHISINAU IV

DER SOWJETISCHE STAATSZIRKUS

UNGHENI

LETZTE MOMENTE UND RÜCKREISE

EPILOG

ABBILDUNGEN

MOLDOVA

Cover

Titelblatt

Urheberrechte

VORBEMERKUNG

ABBILDUNGEN

MOLDOVA

Cover

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

VORBEMERKUNG

Anfang der Neunzigerjahre des letzten Jahrhunderts kollabierte mit einem lautem Krachen die Sowjetunion im Osten unseres Kontinents. Diesem Zusammenbruch folgten eine Reihe von Unabhängigkeitserklärungen ehemaliger sozialistischer Sowjetrepubliken, die bis dato Teil der zerfallenen Union gewesen waren. Sie nutzten die Gunst der Stunde, um mehr als siebzig Jahre nach der russischen Revolution und knapp fünfzig Jahre nach Ende des zweiten Weltkriegs einen Neuanfang zu wagen.

Zu diesen Ländern gehörte auch die winzige Moldawische Sowjetrepublik (MSSR), welche mehr oder weniger auf der Fläche des historischen Bessarabiens und seit 1992 unabhängig, nunmehr als Republik Moldau sandwichgeklemmt zwischen Rumänien und der Ukraine liegt. Bis heute findet das Land in den westlichen Medien wenig Aufmerksamkeit. Wenn sich jedoch mit der Region beschäftigt wird, dann berichten die Features und Reportagen oftmals aus einer Perspektive, die stark von einer Jahrzehnte alten Ost-West Sichtweise geprägt ist. Der von Russland angezettelte Krieg in der Ukraine hat diesen Betrachtungswinkel noch verstärkt.

Tatsächlich ist es schwer, sich von dem tradierten Schema zu entfernen und Dinge, Menschen und Begebenheiten losgelöst davon an sich heranzulassen. Und ich befürchte, dass es mir – trotz intensiven Bemühens – auch nicht immer gelungen ist.

Trotzdem hoffe ich, dem Leser einen Eindruck zu vermitteln von der moldauischen Gegenwart dreißig Jahre nach der Unabhängigkeit, die in ihrer Widersprüchlichkeit Zeugnis davon ablegt, wie heftig das gesellschaftliche Ringen um eine zukünftige Richtung des Landes seither stattfindet. Ein Anspruch auf Vollständigkeit der Eindrücke kann dabei ebenso wenig erhoben werden wie die Behauptung, mit diesem Reisebericht eine allumfassende Analyse vorzulegen. Vielmehr erwartet den Leser eine Niederschrift von Impressionen und Erlebnissen, die zusammen genommen ein gewisses Bild von Land, Leuten, Leben und Ideen in Moldova im Winter 2023/2024 ergeben.

Was die Bezeichnung des Landes und seiner Regionen betrifft, habe ich mich für folgende Termini entschieden: Ich verwende die internationale Landesbezeichnung Moldova, um nicht auf das sperrige „Republik Moldau“ zurückgreifen zu müssen und den irreführenden Begriff „Moldau“ zu vermeiden.

Die gängige Bezeichnung „Transnistrien“ beruht auf der rumänischen Bezeichnung des namensgebenden Flusses „Nistru“. Aus Respekt vor dem Selbstverständnis der dortigen Bevölkerung habe ich mich für den Kompromiss „Transdnestrien“ entschieden, der auf dem russischen Namen des Flusses „Dnestr“ basiert und in der Region eher akzeptiert ist.

Das Buch umfasst genau genommen zwei Reisen: Zum ersten Mal bin ich im Herbst 2023 nach Moldova gefahren und wollte eigentlich bis Weihnachten zu bleiben. Dieser Plan wurde durch Unvorhergesehenes durchkreuzt und der Aufenthalt im Land musste nach drei Wochen abgebrochen werden. Im Februar 2024 hatte ich dann Gelegenheit Moldova noch einmal für fünf Wochen zu besuchen. Der Text ist entsprechend dieser Unterbrechung gegliedert und folgt im übrigen kapitelweise den Etappen beider Reisen. Tiraspol habe ich aufgrund der Umstände zweimal besucht und die betreffenden Kapitel sind deswegen unterschieden in Tiraspol I und II. Zudem bin ich zwischendurch immer wieder nach Chişinău zurückgekehrt. Folglich sind mehrere Abschnitte mit Chişinău überschrieben. Zur besseren Unterscheidung wurden diese Texte mit römisch I bis IV nummeriert.

Katharina Füllenbach im Frühjahr 2024

ERSTE REISE: NOVEMBER 2023

Ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, warum ich bei der Planung dieser Reise die Route Frankfurt – Istanbul – Chişinău gewählt habe. Istanbul – Chişinău verstehe ich, denn über Istanbul führen fast alle Turkish Airlines Verbindungen. Und Turkish Airlines finde ich wiederum ganz hervorragend, weil diese Airline dem Reisenden dreißig Kilo Gepäck erlaubt. Für Menschen wie mich, die mit ihrem halben Hausrat unterwegs sind, ist das ein unschlagbares Kriterium.

Überhaupt nicht erklärlich ist jedoch, wie ich auf Frankfurt als Abflugort gekommen bin. Viel einfacher und kürzer wäre für mich Düsseldorf oder Köln gewesen – warum um alles in der Welt habe ich Frankfurt gebucht? Ich weiß es einfach nicht mehr. Aus diesem Senioren-Moment bei meiner Reisevorbereitung resultiert jedenfalls, dass ich – für die Anreise nach Frankfurt angewiesen auf die Deutsche Bahn – einen Tag früher losfahre, denn Bahnverbindungen am gleichen Tag wie ein Flugticket kann man sich bei den derzeitigen DB-Verhältnissen beim besten Willen nicht leisten. Entsprechend trudele ich im Laufe des späten Nachmittags in Rhein-Main ein und habe genügend Zeit, in einem Hotel in Flughafennähe mein Gepäck abzuwerfen und abends noch ein paar Freunde zu treffen.

Einen Tag später erreiche ich am frühen Nachmittag nach einem unspektakulären Umstieg in Istanbul ohne jeden Reiseverdruss Moldova und auch bei der Ankunft in Chişinău bleiben die Dinge erstaunlich einfach. Der Pass wird mit zwei kleinen Rückfragen nach dem woher und wohin kontrolliert, damit ist die Einreise nach Moldova abgeschlossen. Ebenso verläuft die Gepäckausgabe. Der Kofferkreisel dreht sich schon, als ich durch die Schleuse komme und nur wenige Minuten später nehme ich mein kindersarggroßes Gepäckstück vom Band. Wie anders ist das als die inzwischen üblichen Verzögerungen an großen deutschen Flughäfen, wie zuletzt ebenfalls in Frankfurt. Dortselbst wurden die Ankommen-den mit einer Digitalanzeige um dreißig Minuten Geduld gebeten, eine Zeitangabe, die numerisch unverändert, am Ende in zwei Stunden mündete, bis man endlich mit seinem Gepäck Richtung Ausgang streben konnte.

In der Chişinăuer Flughafenhalle bleiben die Dinge maximal unkompliziert: Geld wechselt man an dem einen Schalter, die Simkarte einer moldauischen Telefongesellschaft kauft man für kleinstes Geld an einem anderen. Der dort arbeitende Jüngling ist wortkarg, das mag daran liegen, dass wir kein gemeinsames Vokabular haben. Allein er kümmert sich um alles Notwendige, damit die Karte in Gang gesetzt wird und mir so W-Lan auf allen Wegen garantiert.

Ich überwinde eine – vielleicht inzwischen altersbedingte – Bequemlichkeit und nehme kein Taxi in die Innenstadt, sondern starte vor dem Flughafengebäude eine Busverbindung inklusive einmal umsteigen zu meiner gebuchten Unterkunft. Das ist nicht ohne, von wegen des bereits erwähnten Kindersargs plus eines voluminösen Rucksacks, einem Gepäckumfang also, der Reisen schon erheblich erschwert, wenn man sich gut auskennt und die Beschriftungen aller Verkehrsmittel mühelos lesen kann. Dies ist in Moldova, wie zu erwarten, nicht der Fall. Die Amtssprache ist Rumänisch, zuweilen sind notwendige Informationen auch auf Russisch angeschlagen, verlassen kann man sich darauf allerdings nicht.

Mit einigem Aufwand komme ich bis zu der vor Anreise recherchierten Haltestelle in der Innenstadt. Möglich wird dies nicht zuletzt durch die große Hilfsbereitschaft zahlreicher Passanten. Ausnahmslos Frauen nehmen sich nach kurzem Stutzen meiner an und helfen mir mit den notwendigen Informationen. Männer hingegen behalten die mürrische Grundhaltung ihrer Gesichtszüge auch in der versuchten Kommunikation bei und verzichten auf jedes Anzeichen von Verständnis für auswärtige Orientierungslosigkeit.

CHISINAU I

Die gebuchte Unterkunft ist ein Airbnb im Zentrum der Stadt. Sie entpuppt sich als winziges Einzimmerappartement in einem der zahlreichen Plattenhochhäuser aus der sozialistischen Vergangenheit. Deren Allgegenwart war schon auf dem Weg vom Flughafen Richtung Zentrum bemerkbar, denn unzählige solcher Gebäude stehen in auffallender äußerlicher Heruntergekommenheit rechts und links der stadteinwärts führenden Straße und künden von einer vergangenen Zeit. Allein frühere Reisen in den Kosmos der ehemaligen Sowjetunion haben mich gelehrt, an dieser Stelle keine westliche Arroganz aufkommen zu lassen. Die Gebäude mögen von außen einen kaputten und ungepflegten Eindruck machen, häufig genug wirken sie so auch noch in den allgemeinen Bereichen wie Eingänge und Treppenhäuser. Hinter den individuellen Wohnungstüren tun sich im Gegensatz dazu jedoch häufig modernisierte und sehr gepflegte Wohnbereiche auf. _

Mein Vermieter hat mir ein Video geschickt, das mir den Zugang zu Haus und Appartement erklären soll. Ziemlich clever beginnt es mit einer Rundansicht der Umgebung, führt dann auf den etwas zurückliegenden Hauseingang, wird dortselbst aber für den winzigen Moment uneindeutig, als es darum geht, den Schlüsselsafe zu finden, den ich mittels Code öffnen soll. Andere Hausbewohner helfen mir und ich gelange schließlich in den Eingangsbereich des Hauses. Die dortigen Renovierungsmaßnahmen haben sich in den letzten Jahren darauf beschränkt, die angegriffene Bausubstanz der Wände und Decken rosafarben zu übertünchen. Das sieht genauso schrecklich aus wie bei den Studentenbuden vor gut vierzig Jahren, die meine Generation in Abrisshäusern für kleinstes Geld mietete und deren ernsthafte und gründliche Instandsetzung völlig außerhalb jeder wirtschaftlichen Relation stand. Entsprechend wurde ein Eimer Farbe in mutiger Tonlage mit mehreren Freunden und mehreren zu leerenden Rotweinflaschen innerhalb eines Samstagabends auf die Wände verteilt, damit montags morgens eingezogen werden konnte. Richtig schön war das Ergebnis ja nie, es erfüllte aber seinen Zweck und wurde entsprechend goutiert. _

Um in Chişinău in den fünften Stock zu gelangen, braucht es den einzigen, aus einer grauen Vorzeit stammenden, aber funktionierenden Aufzug des Hauses. Sowohl sein visuelles als auch sein akustisches Leben flößen mir Furcht ein und einmal im fünften Stock angekommen beschließe ich, für meinen weiteren Aufenthalt das noch zu entdeckende Treppenhaus zu benutzen. Für diesmal hat aber alles funktioniert und nach kurzem Suchen betrete ich das kleine Zimmer mit Kitchenette und winzigem Bad, welches in den nächsten sechs Wochen mein moldauisches Basislager darstellen wird. Es ist ein professionell modernisierter Raum, die Wände sind plan und sauber gestrichen und man hat es verstanden, jede Ecke sinnvoll zu nutzen. Allein, das Bett besteht aus einem ausgeklappten Schlafsofa und es wird sich weisen, ob mein in den letzten Jahren stark gealterter Knochenbau dies für die gesamte Dauer des Aufenthaltes erträgt.

Mein Vermieter meldet sich im Laufe des Abends und fragt, wann er vorbeikommen kann, um die Miete für das Zimmer abzuholen. Diese Frage überrascht mich, denn ich bin davon ausgegangen, dass er sich sein Geld von der Kreditkarte holt, die ich bei der Buchung hinterlegt hatte. Für die mitgebrachten Bargeldbestände stellt seine Forderung einen empfindlichen Mittelabfluss dar, allein ein kurzer Blick in die Buchungsbestätigung zeigt, dass ich seinen Wunsch nach Barzahlung tatsächlich überlesen habe. Das ist wirklich dumm gelaufen. Ich bitte ihn also vorbeizukommen und mir eine Quittung für die Transaktion gleich mitzubringen. Es dauert einige Minuten, bis ich die Antwort erhalte, dass man mir leider keine Quittung ausstellen kann. Ich frage lieber nicht warum, verweise aber meinerseits darauf, dass wir dann eine andere Zahlungsweise, z.B. per Überweisung angehen sollten. Dies wird erst verneint, nach wenigen Minuten bekomme ich dann aber eine britische Kontoverbindung geschickt. Ich probiere sie, allein der Brexit hat nicht nur den Warenverkehr zwischen Insel und Kontinentaleuropa massiv verkompliziert, sondern auch den einfachen Geldverkehr und ihn vor allem heftig verteuert. Darauf weise ich per SMS hin und bekomme wenige Minuten ein weiteres Konto genannt, diesmal in Lettland. Kontoinhaber ist aber die gleiche Person wie bei der britischen Bankverbindung. Hm. Das klingt nicht nur spannend, sondern eröffnet auch Raum für weitreichende Spekulationen, mit welchem Gegenüber ich hier wohl einen Beherbergungsvertrag geschlossen habe. Meine Erfahrungen und Vermutungen zusammenfassend kommt mir die ausgewählte Zimmervermietung wie eine grauschattierte Geschäftsidee vor. Aber macht das was? Eher nicht. Im Gegenteil, mir sagen kreative und mutige Vorgehensweisen in schwierigen Zeiten eher zu als ein gelähmtes Verharren auf der Stelle, und dies wohlmöglich noch unter Absingen lauter Klagelieder. _

Die Umgebung des Hauses ist urban, d.h. alle notwendigen Geschäfte für den täglichen Bedarf finden sich in Laufnähe. Zudem gibt es Cafés, Bistros, Wechselstuben und was man sonst noch so zum Leben braucht. Ins Stadtzentrum, also zur Hauptgeschäftsstraße, an der auch eine Reihe öffentlicher Gebäude, Theater und Konzerthallen liegen, brauche ich ca. fünfzehn Gehminuten. Ich bin immer wieder verblüfft, wie Umgebungen in der Wahrnehmung schrumpfen, wenn man sie besser kennenlernt. Meine erste Fahrt mit den beiden Bussen vom Flughafen zur Wohnadresse kam mir wie eine halbe Weltreise vor. Die Distanzen erschienen mir riesig und die Möglichkeit, irgendwann einen Überblick zu bekommen, vollständig aussichtslos. Innerhalb weniger Tage hat sich dieses Gefühl der Überforderung komplett geändert und stattdessen wieder einmal die Erkenntnis eingestellt, dass eine Stadt mit ca. fünfhunderttausend Einwohnern und Straßen in Schachbrettanordnung orientierungstechnisch leicht zu bewältigen ist. Bei dieser Einschätzung habe ich die Rechnung allerdings ohne die Informationsmittel gemacht, die das hiesige Tourismusbüro dem interessierten Besucher zur Verfügung stellt. Old School wie ich bin, versuche ich, zu Beginn einer Reise immer ohne Google und Apps durch Städte und Länder zu kommen – ein Vorsatz, der diesmal schon im Laufe der ersten Tage über Bord gehen wird – und habe mir von der Touristeninfo auch diesmal wieder so etwas altmodisches wie eine auf Papier gedruckte Stadtkarte geben lassen. Sie ist aufgebaut, wie man das von einem solchen Medium kennt. Kleine Zahlen in verschiedenen Farben markieren Kirchen, Denkmäler, Museen oder Restaurants, Cafés und unterhalb der Karte wird in einer Legende aufgeschlüsselt, um welche städtischen Attraktionen es sich bei diesen Zahlen handelt. Kennt man alles, und wirkt in der Anwendung maximal simpel.

Ich hätte aber vielleicht dem Umstand mehr Aufmerksamkeit schenken sollen, dass die junge Mitarbeiterin in dem Büro mit einem Kugelschreiber handschriftliche Korrekturen in der Legende vornahm, bevor sie mir den Stadtplan endgültig überreichte. Museum x stand nach dieser Intervention nicht mehr auf der Stelle mit der rosafarbenen zwei, sondern auf der rosafarbenen sechs, die Kirche y nicht mehr auf der fünf, sondern auf sieben und das Theater z nicht auf der drei, sondern auf der neun. Mich hätte auch irritieren können, dass sie diese Korrekturen aus dem Kopf und ohne das geringste Zögern vornahm, allein in so einem Moment denkt man ja aufgrund solch zielbewussten Vorgehens seines Gegenübers, dass da jemand genau weiß, was er tut.

Mittlerweile kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass diese Annahme in dem konkreten Fall nicht zutreffend war. Die Unklarheiten begannen allerdings schon damit, dass bei genauerem Hinsehen die Farben der Legende nicht hundertprozentig identisch waren mit den Farben der Nummerierungen in der Stadtkarte. „Ist das jetzt rosa?“ „Oder gehört diese Nummer zu den hellbraunen Erklärungen?“ Der Ortsunkundige steht in solchen Fällen ja gerne mit zusammengekniffenen Augen auf der Straße und hält die Karte noch ein bisschen höher ins Sonnenlicht ob eines damit eventuell besseren Erkennens. Allein, wenn die Farbtöne verschieden sind, dann bleiben sie es auch, egal wieviel Licht man darauf hält. Und in diesem Fall wurde das Ganze weiter verkompliziert durch die händisch geänderten Zahlenangaben, die sich am Ende als durchgehend falsch herausstellten. Das merkte ich aber erst nach einigen Kilometern Marsch in die falsche Richtung. Der positive Nebeneffekt der Odyssee war allerdings, dass ich ganz viel gesehen habe, was gar nicht auf meinem Plan stand. Nur für die eigentlich angepeilten Besichtigungsziele war am Ende des Tages keine Zeit mehr übrig.

Im weiteren Verlauf meines Aufenthaltes sollten auch sonst zuweilen robuste Umgangsformen mit den um diese Jahreszeit kaum vorhandenen Touristen zum Einsatz kommen. So werden unter anderem ganzjährig für die Samstage und Sonntage kostenlose einstündige Stadtrundfahrten mit dem Trolleybus angeboten. Um zwölf Uhr mittags auf Russisch, um vierzehn Uhr auf Englisch und um sechzehn Uhr auf Rumänisch. Wenige Tage nach dem Farben-Zahlen-Stadtplan-Durcheinander stand ich also sonntags um vierzehn Uhr an der Abfahrtstelle Triumphbogen und war hocherfreut, dass besagter Bus kurz vor zwei tatsächlich vorfuhr. Fahrer und Busbegleiter ließen mich auch anstandslos einsteigen, was umso begrüßenswerter war, als es an diesem Tag das erste Mal seit meiner Ankunft immer wieder schauerte. Losfahren tat der Bus allerdings nicht. Nicht um fünf nach, nicht um zehn nach, nicht um viertel nach zwei. Zwanzig nach zwei kam der Fahrer zu meinem Sitzplatz und erklärte, für einen Teilnehmer würden sie die Tour nicht starten und bat mich höflich, doch wieder auszusteigen; was ich dann in Ermangelung jedweder Alternative auch tat.

Tage später würde man mir dazu erklären, dass es eine kommunale und eine privat initiierte Tourismusbetreuung gebe. Die Busfahrer gehörten demnach zu ersterer und das bereits erwähnte Info-Büro zu letzterer Organisation. Wenn diese Information korrekt ist, dann findet augenscheinlich zwischen den beiden Einrichtungen keine nennenswerte Kommunikation statt, denn als ich einige Tage nach dem Buserlebnis bei der Touristeninfo noch einmal nachfragte, ob die Mindestregelung tatsächlich stimme, vermochte mir die junge Frau mit Hinweis auf ihre organisatorische Unzuständigkeit keine qualifizierte Auskunft zu geben. _

Ich habe den ersten Sonntag in Moldova aber nicht nur mit dem Godot-Warten auf eine Stadtrundfahrt verbracht, denn ich hatte mir unter anderem vorgenommen, den sonntäglichen Aktivitäten in den vielen verschiedenen Kirchen zu folgen, die es aufgrund des Völkergemischs in Chişinău gibt. Und damit hatte ich am späten Vormittag in der Hauptkathedrale der moldauisch-orthodoxen Kirche begonnen.

Der dort bestellte Priester war bei meiner Ankunft in vollem Einsatz. Eine Taufe war gerade zu Ende gegangen und die zweite stand nach wenigen Minuten Pause bevor. Der kurze Zeitraum dazwischen wurde von einem Hilfsgeistlichen genutzt, um den Altar aufzuräumen und den Angehörigen des gerade getauften Kindes die Familienikonen und sonstigen Devotionalien zurückzugeben, welche anlässlich dieses hohen privaten Feiertages in der Kathedrale zum Einsatz gekommen waren. Auch die nachfolgende Familie war mit solchen Gegenständen bewehrt, die nun aufgestellt wurden. Auf einer seitlichen Kirchenbank wurden zudem mehrere Koffer geöffnet, festliche Kinderkleidung entnommen und an eigens installierten Haken aufgehängt. In weiteren Tüten und Taschen schienen sich Geschenke für das Kind zu befinden. Für jenes war es allerdings noch ein weiter Weg, bis es Gelegenheit haben würde, auch nur das Geringste davon anzufassen.

Das kleine Mädchen war ca. vier Jahre alt. Es wurde vor Beginn der Zeremonie halb entkleidet und in eine weiße, spitzenbesetzte Decke gehüllt. Der Priester betete, während die Mutter mit gesenktem Haupt und zwei brennenden Kerzen in den Händen neben ihrer Tochter stand, die von ihrem Vater auf dem Arm gehalten wurde. Schließlich wurde das Kind ins Taufbecken gestellt, seine Stirn erhielt eine sanfte Wasserbenetzung und sofort kehrte es wieder in die warme Spitzendecke zurück. Kein Vergleich das alles mit den schreienden Säuglingen, denen man in meinem Kulturkreis in früheren Jahrzehnten ohne jedes Mitgefühl das zumeist kalte Wasser eines Taufbeckens in ungeheizter Kirche über den Kopf kippte. Und sich wahrscheinlich noch wunderte, dass der kleine Mensch laut schrie ob seiner solcherart brachialen Aufnahme in die christliche Glaubensgemeinschaft.

Die folgende dreiviertel Stunde der heutigen Taufe wurde bestimmt von einem festgelegten Ritual: Der Priester bewegte sich betend zwischen Altar und Familie. Das Kind wurde immer wieder an Kopf, Händen und Füßen gesalbt, die Familie und der Priester umrundeten mehrfach den Altar, kamen wieder zum Stehen und dem Kind wurde eine Kette um den Hals umgelegt. Es wurde gebetet, danach wurden der Kleinen symbolisch rund um das Köpfchen Haare abgeschnitten, die in einem Ziersäckchen bei der Mutter verschwanden. Drei neue Runden um den Altar folgten. Während alledem wirkte das Kind zwischen Neugierde und Freude ob der ihm allseits entgegengebrachten Aufmerksamkeit sehr zufrieden und ließ sämtliche Verrichtungen entspannt über sich ergehen. Auch die Mutter schien glücklich und stolz, allein der Vater wirkte ein klein wenig angestrengt, hielt er doch das Kind die ganze Zeit auf seinen Armen und fühlte sich wahrscheinlich ähnlich wie Christophorus, während er das Jesuskind über den Fluss trug. Keine Ahnung, ob er selbst diese Assoziation auch hatte. Aber aussehen tat er für mich so, denn mehrfach wuchtete er den immer wieder langsam nach unten rutschenden Wonneproppen mit Schwung nach oben, eine Bewegung, die man von sich selbst kennt, wenn das Gewicht des Einkaufs oder des eigenen Kindes die Arme immer länger und die Schultern immer verkrampfter werden lassen.

Den begleitenden, festtäglich gekleideten Freunden und Verwandten blieben seine Mühen nicht verborgen. Davon unbeeindruckt photographierten und filmten sie jedoch mit ihren Mobiltelefonen das Geschehen und versuchten immer wieder aufs Neue und unbehelligt, Impressionen von der Veranstaltung einzufangen. Zwar verweist am Eingang der Kirche ein Piktogramm auf ein striktes Photographierverbot, allein bei dieser Art von Ereignissen scheinen auch die Vertreter Gottes machtlos gegenüber dem unbedingten Wunsch der Menschen, ihre bedeutsamen Lebensmomente für immer und ewig in einer Cloud zu konservieren.

Ebenso unbeeindruckt von alledem waren die alten Frauen, die teils nonnenartig komplett schwarz gekleidet, teils mit Kittelschürze, Stützstrümpfen und Kopftuch leicht zu erkennen als des Herrgotts ergebene Reinigungskräfte tagaus, tagein in den orthodoxen Kirchen wischen, kehren und Kerzenstümpfe einsammeln. Von dieser Tätigkeit lassen sie sich anscheinend durch ein bloßes Familienfest nicht abhalten und so wurde während der beschriebenen Taufe im Hintergrund gekehrt, Wachs vom Boden gekratzt und die Ikonenrahmen abgewischt.

Nach einer knappen Stunde war die Taufe vorüber. Und während dem Kind noch seitlich vom Altar die mitgebrachte Festkleidung übergezogen wurde und die eigens bestellte Photographin letzte Bilder von der ganzen Familie vor der Ikonostase machte, eilte der Priester schon zu der nächsten wartenden Gruppe und vergewisserte sich, dass sein Laufzettel stimmte und die nun folgende Zeremonie eine Eheschließung sein würde. _

Moldova ist mittlerweile sehr entschlossen, Mitglied der Europäischen Union zu werden und dies wird überall im öffentlichen Raum auf unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck gebracht. So sind alle öffentlichen Gebäude, von Verwaltung bis Schulen zweifach beflaggt: Einmal mit der moldauischen Flagge und daneben der Fahne der Europäischen Union. Und wenn die öffentlichen Plätze es zulassen, sind Wind- und wetterfeste Photoreihen aufgehängt, die moldauische Würdenträger mit Vertretern westlicher Partnerorganisationen zeigen. Selbst die Straßenbeschilderung trägt dem Wunsch dazuzugehören Rechnung. Mit Hinweis auf die europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen wurden Hinweisschilder auf Sehenswürdigkeiten mindestens dreisprachig aufgestellt, wobei die Zusammenstellung dieser Sprachen häufig differiert. Oft findet man die Kombination Rumänisch-Russisch-Englisch, zuweilen aber auch Rumänisch-Russisch-Hebräisch-Jiddisch oder Rumänisch-Deutsch-Englisch. Nach welchen Kriterien die Sprachen jeweils ausgesucht wurden, erschließt sich dem vorbeigehenden Besucher zwar nicht. Aber garantiert gibt es fundierte und logische Begründungen für all diese kommunikativen Verzweigungen.

Das Bemühen der Verantwortlichen, die Bevölkerung näher an die Europäische Gemeinschaft und damit implizit an eine westliche Lebensweise heranzuführen, reicht auch in die Kulturszene hinein. So werden in einem der größeren Kinos der Stadt jetzt im November mehrere westeuropäische Filme vorgestellt, für welche kostenlose Eintrittskarten abgegeben wurden. Als ich dieses Angebot entdecke, sind sämtliche Vorstellungen bereits restlos ausgebucht. Das ist ein bisschen schade, denn unter anderem werden deutsche Filme gezeigt, die ich in den heimischen Kinos verpasst habe. Aber sei’s drum. Mir begegnen sie garantiert irgendwo wieder, während die Menschen hier im Zweifel nicht so schnell eine neue Gelegenheit bekommen, diese Filme anzuschauen. _

Eine sprachliche Überraschung ist der Umstand, dass sich zumindest in Chişinău Französisch großer Beliebtheit erfreut. Mehrere Schulen bieten es als erste Fremdsprache an und in mindestens einer kann sogar das Baccalauréat gemacht werden. Auf den erwähnten Straßenschildern habe ich die Sprache zwar bisher nicht gesehen, dafür erschallen über dem Parcul Catedralei vom frühen Morgen bis nach Einbruch der Dunkelheit französische Chansons aus den Lautsprechern und auch die Angestellten in diversen Museen tun sich oft erheblich leichter, auf Französisch Auskunft zu geben als auf Englisch.

Heute stand auf dem Weg zum Bahnhof das Grandhotel Chişinău an meinem Wegesrand. Seine Fassade sieht mitgenommen aus und macht den Anschein, dass der Modernisierungszug bisher an dem Gebäude, ohne anzuhalten vorbeigerauscht ist, aber im Reiseführer wird es als eines der ältesten Traditionshotels der Stadt beschrieben. Grund genug also, dort einzutreten und sich umzuschauen.

Die Hotelhalle hält, was die Fassade verspricht, und umgibt den Besucher sofort mit dem müden Charme des späten real existierenden Sozialismus. Eine kleine Kaffeebar links vom Eingang bietet Snacks und Softdrinks an, die Warendekoration entspricht dabei zu Hundertprozent den Ästhetiken früherer sozialistischer Sowjetrepubliken,