7,99 €

Mehr erfahren.

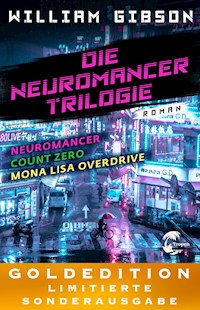

- Herausgeber: Tropen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Neuromancer-Trilogie

- Sprache: Deutsch

»Der Geist war das Abschiedsgeschenk ihres Vaters. Ein schwarz gewandeter Sekretär hatte es ihr in einer Abflughalle von Narita überreicht.« Die Megakonzerne streiten in der Matrix weiterhin um die neueste Technologie, doch im Hintergrund wird ein ganz anderes Spiel gespielt. Die KIs haben sich unbemerkt längst verselbstständigt und machen sie sich nun auf die Suche, nach der nächsten Stufe ihrer Existenz. Mona ist ein junges Mädchen mit einer dunklen Vergangenheit und einer unsicheren Zukunft. Als ihr Zuhälter sie an einen New Yorker Chirurgen verkauft, stellt das nicht nur ihr Leben auf den Kopf, über Nacht wird sie auch zu einer ganz anderen Person. Angie Mitchell ist eine Hollywood Sense/Net Berühmtheit mit einem sehr speziellen Talent. Und trotz aller Bemühungen ihrer Studio-Bosse sie im Dunkeln zu lassen, beginnt Angie sich zu erinnern. Bald schon wird sie herausfinden, wer sie wirklich ist ... und warum sie kein Deck braucht um in den Cyberspace einzutauchen. In der Matrix werden Pläne ins Rollen gebracht und Menschen wie Spielfiguren hin- und hergeschoben. Und hinter all dem lauert der Schatten der Yakuza, der mächtigen japanischen Unterwelt, deren Anführer Menschen und Ereignisse rücksichtslos für ihre eigenen Zwecke manipulieren. Denken sie zumindest ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 415

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

William Gibson

Mona Lisa Overdrive

Roman

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Tropen

www.tropen.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Mona Lisa Overdrive« im Verlag Victor Gollancz Ltd., London

© 1988 by William Gibson

Für die deutsche Ausgabe

© 2021 by J.G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover: Zero-Media.net, München

unter Verwendung eines Fotos von © Steve Roe Photography

Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

Printausgabe: ISBN 978-3-608-50486-6

E-Book: ISBN 978-3-608-12113-1

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

1 Smoke

Der Geist war das Abschiedsgeschenk ihres Vaters. Ein schwarz gewandeter Sekretär hatte es ihr in einer Abflughalle von Narita überreicht.

Während der ersten beiden Stunden des Fluges nach London lag es unbeachtet in ihrer Tasche, ein glattes, dunkles, rechteckiges Ding, das allgegenwärtige Logo von Maas-Neotek eingeprägt auf einer Seite; die andere war leicht gerundet, sodass es gut in der Hand lag.

Sie saß kerzengerade an ihrem Platz in der ersten Klasse. Ihre Züge waren zu einer kleinen, kalten Maske erstarrt, die dem charakteristischsten Gesichtsausdruck ihrer toten Mutter nachempfunden war. Die Plätze um sie herum waren leer; ihr Vater hatte sie ebenfalls reserviert. Sie lehnte das Essen ab, das der nervöse Steward anbot. Die freien Plätze – Zeichen für den Reichtum und Einfluss ihres Vaters – schüchterten ihn ein. Der Mann zögerte, verbeugte sich dann und zog sich zurück. Ganz kurz ließ sie das Lächeln ihrer Mutter über die Maske huschen.

Geister, dachte sie später, irgendwo über Deutschland, den Blick auf den gepolsterten Nebensitz gerichtet. Wie gut Vater seine Geister behandelte.

Auch draußen vor den Fenstern waren Geister, in der Stratosphäre des europäischen Winters, bruchstückhafte Bilder, die sich zu formen begannen, wenn sie den Blick verschwimmen ließ. Ihre Mutter im Ueno Park, das zarte Gesicht in der Septembersonne. »Die Kraniche, Kumi! Schau, die Kraniche!« Und Kumiko schaute auf den Shinobazu-Teich hinaus und sah nichts, keine Spur von Kranichen, nur ein paar hüpfende schwarze Punkte, bei denen es sich bestimmt um Krähen handelte. Das Wasser war seidenglatt und bleigrau, und blasse Hologramme flimmerten undeutlich über einer fernen Reihe von Schießständen für Bogenschützen. Später sollte Kumiko die Kraniche jedoch oft sehen, und zwar in ihren Träumen; Origami-Kraniche, aus neonbunten Papierbögen gefaltete, eckige Gebilde, bunte, starre Vögel, die durch die Mondlandschaft des umnachteten Geistes ihrer Mutter segelten.

Sie dachte an ihren Vater mit der wilden Schar eintätowierter Drachen unter dem offenen schwarzen Gewand, zusammengesunken hinter der riesigen Ebenholzfläche seines Schreibtischs, die Augen stumpf und glänzend wie die Augen einer bemalten Puppe. »Deine Mutter ist tot. Verstehst du?« Und ringsum die Schattenflächen in seinem Arbeitszimmer, die kantige Dunkelheit. Seine Hand, die in den Lichtkegel der Lampe tauchte und zittrig auf sie deutete, wobei der Ärmel des Gewands hochrutschte und den Blick auf eine goldene Rolex und weitere Drachen mit wogenden Mähnen freigab, die kräftig und dunkel rings ums Handgelenk eingestochen waren und deuteten. Auf sie deuteten. »Verstehst du?« Sie hatte nicht geantwortet, sondern war davongelaufen und hatte sich in einem Versteck verkrochen, im Verschlag der kleinsten Reinigungsmaschinen. Die ganze Nacht tickten sie um sie herum und tasteten sie alle paar Minuten mit pinkfarben aufblitzenden Laserbündeln ab, bis ihr Vater sie suchen kam und sie, nach Whiskey und Dunhill-Zigaretten riechend, in ihr Zimmer im dritten Stock der Wohnung trug.

Sie dachte an die Wochen danach, betäubte Tage, meist in Gesellschaft des einen oder anderen Sekretärs, besonnenen Männern in schwarzen Anzügen mit automatischem Lächeln und fest zusammengerollten Regenschirmen. Einer davon, der jüngste und unbesonnenste, hatte ihr auf einem belebten Ginza-Bürgersteig im Schatten der Hattori-Uhr eine improvisierte Kendo-Demonstration vorgeführt, bei der er im Zickzack gekonnt durch erschrockene Verkäuferinnen und Touristen mit weit aufgerissenen Augen gewirbelt war und mit dem schwarzen Regenschirm, ohne Schaden anzurichten, die vorgeschriebenen, althergebrachten Bewegungsabläufe dieser Kunst vollführt hatte. Und Kumiko hatte gelächelt – ihr eigenes Lächeln – und die Totenmaske durchbrochen, wofür sich ihr Schuldgefühl augenblicklich tiefer und stechender in jene Stelle in ihrem Herzen bohrte, wo sie sich ihrer Schmach, ihrer Unwürdigkeit bewusst war. Meistens gingen die Sekretäre mit ihr jedoch zum Shopping in ein großes Ginza-Kaufhaus nach dem anderen sowie in Dutzende von Shinjuku-Boutiquen, die von einem Michelin-Führer aus blauem Plastik in steifem Touristen-Japanisch empfohlen wurden. Sie kaufte nur ganz hässliches Zeug, hässliches und sündhaft teures Zeug, und die Sekretäre schritten mit den Hochglanztüten in ihren harten Händen phlegmatisch neben ihr einher. Jeden Nachmittag wurden die Tüten nach der Rückkehr in die väterliche Wohnung fein säuberlich in ihrem Schlafzimmer deponiert, wo sie ungeöffnet und unberührt stehen blieben, bis die Zimmermädchen sie wegräumten.

Und in der siebten Woche, am Vorabend ihres dreizehnten Geburtstags, wurde entschieden, dass Kumiko nach London gehen würde.

»Du wirst Gast im Haus meines Kobun sein«, erklärte ihr Vater.

»Aber ich möchte nicht weg«, erwiderte sie und zeigte ihm das Lächeln ihrer Mutter.

»Du musst aber.« Er wandte sich ab. »Es gibt Schwierigkeiten«, sagte er zu dem abgedunkelten Arbeitszimmer. »In London bist du außer Gefahr.«

»Und wann werde ich zurückkommen?«

Doch ihr Vater gab keine Antwort. Sie verbeugte sich und verließ sein Arbeitszimmer, noch immer das Lächeln ihrer Mutter auf dem Gesicht.

Der Geist erwachte bei Kumikos Berührung, als der Anflug auf Heathrow begann. Die einundfünfzigste Biochip-Generation von Maas-Neotek zauberte eine verschwommene Gestalt auf den Sitz neben ihr, einen Jungen aus einem verblichenen Jagdmotiv-Druck mit brauner Reithose und Reitstiefeln, der die Beine lässig übereinanderschlug.

»Hallo«, sagte der Geist.

Kumiko machte ein verblüfftes Gesicht und öffnete die Hand. Der Junge flimmerte und war weg. Sie sah das glatte, kleine Gerät in ihrer Hand an und schloss langsam die Finger.

»Noch mal hallo«, sagte er. »Ich bin Colin. Und du?«

Sie starrte ihn an. Augen wie hellgrüner Rauch, die hohe Stirn blass und glatt unter der widerspenstigen dunklen Stirnlocke. Durch seine blitzenden Zähne konnte sie die Sitze auf der anderen Seite des Ganges sehen. »Wenn’s dir ein bisschen zu gespenstisch ist«, sagte er grinsend, »können wir die Auflösung hochfahren …« Und einen Moment lang war er wirklich da, unangenehm scharf und echt; der Flor auf dem Revers seiner dunklen Jacke vibrierte geradezu vor halluzinatorischer Klarheit. »Geht aber auf die Batterie«, sagte er und verblasste wieder zu seinem vorherigen Zustand. »Hab deinen Namen nicht verstanden.« Wieder das Grinsen.

»Du bist nicht echt«, sagte sie streng.

Er zuckte mit den Achseln. »Nicht so laut, Miss. Die andern Passagiere könnten dich für ein bisschen absonderlich halten, wenn du verstehst, was ich meine. Sprich stimmlos. Ich krieg alles durch den Hautkontakt mit.« Er nahm das Bein vom Knie und streckte sich, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. »Anschnallen, Miss. Hab ich natürlich nicht nötig, weil ich ja schließlich nicht echt bin, wie du gerade gesagt hast.«

Kumiko runzelte die Stirn und warf dem Geist das Gerät in den Schoß. Er verschwand. Sie schnallte sich an, warf einen Blick auf das Ding, zögerte und nahm es wieder in die Hand.

»Zum ersten Mal in London?«, fragte er, vom Rand her in ihr Blickfeld wirbelnd. Sie nickte unwillkürlich. »Du hast doch nicht etwa Angst vorm Fliegen? Oder doch?«

Sie schüttelte den Kopf und kam sich dabei völlig albern vor. »Keine Sorge«, sagte der Geist. »Ich pass schon auf dich auf. Noch drei Minuten bis Heathrow. Holt dich jemand vom Flugzeug ab?«

»Der Geschäftsfreund meines Vaters«, sagte sie auf Japanisch.

Der Geist grinste. »Dann bist du bestimmt in guten Händen.« Er zwinkerte. »Sieht man mir gar nicht an, dass ich so sprachbegabt bin, was?«

Kumiko schloss die Augen, und der Geist begann, ihr im Flüsterton etwas über die Archäologie von Heathrow zu erzählen, über die Jungsteinzeit und die Eisenzeit, über Keramik und Werkzeuge …

»Miss Yanaka? Kumiko Yanaka?« Der Engländer ragte über ihr auf, seine Gaijin-Masse in mammuthafte Falten dunkler Wolle gehüllt. Kleine, dunkle Augen musterten sie ausdruckslos-höflich durch eine Nickelbrille. Seine Nase sah aus, als sei sie platt geschlagen und nicht mehr gerichtet worden. Die spärlichen Reste seiner Haare waren zu grauen Stoppeln geschoren, und die fingerlosen schwarzen Strickhandschuhe waren ausgefranst.

»Mein Name ist Petal, musst du wissen«, sagte er, als würde sie das sofort beruhigen.

Petal nannte die Stadt Smoke.

Kumiko saß fröstelnd auf kaltem rotem Leder; durch die Scheibe des betagten Jaguars sah sie den Schnee fallen und auf der Straße schmelzen, die Petal M4 nannte. Der Spätnachmittagshimmel war farblos. Petal fuhr schweigend und gut, die Lippen wie zum Pfeifen gespitzt. Lachhaft wenig Verkehr für Tokioter Begriffe. Sie überholten einen unbemannten Eurotrans-Laster, dessen stumpfer Bug mit Sensoren und Frontscheinwerferbatterien bestückt war. Trotz der Geschwindigkeit des Jaguars hatte Kumiko das Gefühl, irgendwie stillzustehen; ringsum begannen sich die Partikel Londons aneinanderzulagern. Nasse Backsteinmauern, Betonbögen, schwarz lackierte Eisenspeere in senkrechten Reihen.

Vor ihren Augen nahm die Stadt allmählich Gestalt an. Wenn der Jaguar nach der Abfahrt von der M4 an Kreuzungen hielt, konnte sie durch den Schnee Gesichter sehen, gerötete Gaijin-Gesichter mit schalvermummtem Kinn über dunkler Kleidung, Absätze von Frauenstiefeln, die durch silberne Pfützen klackerten. Die Ladenzeilen und Häuserreihen erinnerten sie an das wunderbar detailgetreue Zubehör einer Spielzeugeisenbahn, die sie in einem europäischen Antiquitätengeschäft in Osaka gesehen hatte.

Hier war es ganz anders als in Tokio, wo man die Vergangenheit – oder vielmehr deren Überreste – mit ängstlicher Fürsorge hegte und pflegte. Historisches hatte dort Seltenheitswert, war eine bestimmte Quantität geworden, die von den Behörden parzelliert, durch Gesetze geschützt und mit Firmengeldern erhalten wurde. Hier dagegen schien die Stadt daraus zu bestehen, als wäre sie ein einziges Gewächs aus Stein und Ziegel, aus unzähligen sinn- und bedeutungshaltigen Schichten, eine Epoche auf der anderen, ein Gebilde, das durch die Jahrhunderte nach den Diktaten einer heute keineswegs unlesbaren DNS aus Handel und Empire entstanden war.

»Bedaure, dass Swain nicht selber herkommen und dich abholen konnte«, sagte der Mann namens Petal. Kumiko hatte weniger Probleme mit seinem Akzent als mit seinem Satzbau; sie fasste seine Entschuldigung zunächst als Befehl auf. Sie erwog, den Geist zu Rate zu ziehen, sah dann jedoch davon ab.

»Swain«, meinte sie zaghaft. »Mr. Swain ist der, bei dem ich wohne?«

Petals Augen fanden sie im Spiegel. »Roger Swain. Hat dir dein Vater das nicht gesagt?«

»Nein.«

»Aha.« Er nickte. »Mr. Yanaka ist in solchen Dingen sehr auf Sicherheit bedacht, nur vernünftig. Ein Mann in seiner Position und so weiter …« Er seufzte laut. »Tut mir leid wegen der Heizung. Die Werkstatt hätte das eigentlich längst erledigen sollen.«

»Sind Sie einer von Mr. Swains Sekretären?«, fragte sie die stoppligen Speckwülste über dem Kragen des dicken dunklen Mantels.

»Sein Sekretär?« Er schien darüber nachzudenken. »Nein«, antwortete er schließlich. »Das wohl nicht.« Er fuhr durch einen Kreisverkehr, vorbei an glänzenden Metallmarkisen und dem abendlichen Fußgängerstrom. »Na, was ist, hast du schon gegessen? Haben sie dir im Flugzeug was gegeben?«

»Ich hatte keinen Hunger.« Eingedenk der mütterlichen Maske.

»Na, Swain wird schon was für dich haben. Er mag japanisches Essen.« Petal schnalzte eigenartig mit der Zunge und blickte sich kurz zu ihr um.

Sie schaute an ihm vorbei, sah den Kuss der Schneeflocken und die Bewegung der Scheibenwischer, mit der er ausgelöscht wurde.

Swains Residenz in Notting Hill bestand aus drei miteinander verbundenen viktorianischen Stadthäusern irgendwo in einem verschneiten Gewirr von Plätzen, halbmondförmigen Straßen und kleinen Sackgassen. Petal, in jeder Hand zwei von Kumikos Koffern, erklärte ihr, die Tür von Hausnummer 17 sei auch der Eingang für die Nummern 16 und 18. »Da braucht man gar nicht erst zu klopfen«, sagte er und deutete mit den schweren Koffern in der Hand unbeholfen auf die glänzend rot lackierte, messingbeschlagene Tür von Nr. 16. »Nur ’n halber Meter Stahlbeton dahinter.«

Sie schaute die Straße entlang, deren nahezu identische Fassaden in der leichten Biegung perspektivisch kleiner wurden. Der Schnee fiel nun dichter, und der lachsrote Schein der Natriumdampflampen erhellte einen einförmig grauen Himmel. Die Straße war leer, der frisch gefallene Schnee unberührt. Die Luft hatte einen fremdartigen Biss, einen schwachen, durchdringenden Beigeschmack von etwas Verbranntem, von altertümlichen Brennstoffen. Petals Schuhe hinterließen große, scharf umrissene Abdrücke. Es waren schwarze Wildlederhalbschuhe mit schmaler Spitze und überaus klobigen, geriffelten, knallroten Plastiksohlen. Kumiko begann zu frieren. Sie folgte ihm dichtauf zu den grauen Stufen von Nummer 17.

»Na, was ist«, sagte er zu der schwarz lackierten Tür, »ich bin’s.« Dann seufzte er, stellte alle vier Koffer in den Schnee, zog den fingerlosen Handschuh von der Rechten und drückte den Handballen auf eine glänzende Stahlscheibe, die bündig in eins der Türfelder eingelassen war. Kumiko glaubte, ein feines Summen zu hören, ein Mückensirren, das immer schriller wurde, bis es schließlich verstummte, und dann vibrierte die Tür von dem gedämpften Anschlag zurückfahrender Magnetbolzen.

»Sie haben sie Smoke genannt«, sagte Kumiko, als er nach dem Messingtürknauf griff, »die Stadt.«

Er hielt inne. »Smoke, ganz recht.« Er öffnete die Tür zu Wärme und Helligkeit. »Das ist ein alter Ausdruck, so was wie ein Spitzname.« Er nahm ihre Koffer und stapfte in ein Foyer mit blauem Teppichboden und weiß lackierter Holztäfelung. Sie folgte ihm. Die Tür schloss sich selbsttätig hinter ihr, und die Bolzen fuhren mit einem dumpfen Laut wieder zurück. Über der weißen Täfelung hing ein Druck in einem Mahagonirahmen, Pferde auf einem Feld, adrette Figürchen in roten Röcken. Colin der Chip-Geist müsste dort leben, dachte sie. Petal hatte ihre Koffer wieder abgesetzt. Platt getretene Schneetafeln lagen auf dem blauen Teppich. Nun öffnete er eine andere Tür, und ein vergoldeter Stahlkäfig kam zum Vorschein. Mit einem metallischen Scheppern zog er das Gitter beiseite. Sie schaute verblüfft in den Käfig. »Der Lift«, sagte er. »Kein Platz für deine Sachen. Ich fahr ein zweites Mal.«

Trotz seines offenkundigen Alters fuhr der Aufzug zügig nach oben, als Petal mit seinem kurzen, dicken Zeigefinger auf einen weißen Porzellanknopf drückte. Kumiko musste notgedrungen dicht bei ihm stehen; er roch nach feuchter Wolle und einem blumigen Rasierwasser.

»Wir haben dich ganz oben untergebracht«, sagte er, während er sie durch einen schmalen Gang führte, »weil wir uns dachten, du hättest gern deine Ruhe.« Er öffnete eine Tür und bedeutete ihr einzutreten. »Hoffe, es ist recht so.« Er nahm die Brille ab und putzte sie energisch mit einem zerknüllten Papiertaschentuch. »Ich hole deine Koffer.«

Als er fort war, ging Kumiko langsam um die massive Badewanne aus schwarzem Marmor herum, die das niedrige, vollgestellte Zimmer beherrschte. Die schrägen Wände waren mit fleckigen goldenen Spiegeln verkleidet. Zwei kleine Mansardenfenster flankierten das größte Bett, das sie je gesehen hatte. In den Spiegel über dem Bett waren verstellbare Lämpchen eingelassen, die den Leselampen im Flugzeug ähnelten. Sie blieb neben der Wanne stehen und berührte den geschwungenen Hals eines vergoldeten Schwans, der als Wasserhahn diente. Seine ausgebreiteten Schwingen waren die Griffe. Es war warm im Zimmer; kein Lufthauch regte sich, und einen Moment lang schien die unsichtbare Gegenwart ihrer Mutter wie ein schmerzender Nebel im Raum zu hängen.

Petal räusperte sich an der Tür. »Na, wie ist es«, sagte er und kam geschäftig mit ihrem Gepäck herein, »alles in Ordnung? Hast du schon Hunger? Nein? Na, gewöhn dich erst mal ein.« Er stellte die Koffer neben das Bett. »Wenn du was essen möchtest, ruf einfach an.« Er deutete auf ein antikes Schmucktelefon mit verschnörkelter Sprech- und Hörmuschel aus Messing und gedrechseltem Elfenbeingriff. »Nur abheben, du brauchst nicht zu wählen. Frühstück gibt’s, wann du willst. Frag irgendwen, man zeigt dir schon, wo. Dann lernst du auch Swain kennen.«

Das Gefühl, dass ihre Mutter mit im Zimmer war, war bei seiner Rückkehr verschwunden. Sie versuchte, es wieder wachzurufen, als er Gute Nacht sagte und die Tür schloss, aber es war fort.

Sie blieb lange Zeit neben der Wanne stehen und streichelte das glatte Metall des kühlen Schwanenhalses.

2 Kid Afrika

Kid Afrika kreuzte am letzten Novembertag auf Dog Solitude auf. Am Steuer seines Oldtimer-Dodge saß eine Weiße namens Cherry Chesterfield.

Slick Henry und Little Bird zerlegten gerade die Kreissäge, die als linke Hand des Richters fungierte, als Kids Dodge in Sicht kam. Seine geflickte Luftkissenschürze warf braune Fontänen der rostigen Brühe auf, die auf Solitudes unebener Pressstahlfläche Pfützen bildete.

Little Bird sah ihn zuerst. Er hatte scharfe Augen, Little Bird, und ein Zehnfach-Monokular, das neben den Knochen diverser Tiere und dem Messing antiker Patronenhülsen an seiner Brust baumelte. Slick schaute von dem hydraulischen Handgelenk auf und sah, wie Little Bird sich zu seiner vollen Größe von zwei Metern aufrichtete und mit dem Monokular durch das unverglaste Stahlgitter spähte, aus dem die Südwand von Factory, der Fabrik, hauptsächlich bestand. Little Bird war spindeldürr, nicht viel mehr als Haut und Knochen, und die festgesprühten braunen Haarbüschel, die wie Flügel zu Berge standen und ihm seinen Namen eingebracht hatten, zeichneten sich scharf gegen den fahlen Himmel ab. Die Schläfen und den Nacken hatte er bis weit über die Ohren kahl geschoren; mit den Flügeln und dem aerodynamischen Entenschwanz sah er aus, als hätte er eine kopflose braune Möwe auf dem Kopf.

»O nein«, sagte Little Bird. »Scheiße.«

»Was?« Little Bird ließ sich nur schwer dazu bewegen, sich zu konzentrieren, und die Arbeit erforderte ein zweites Paar Hände.

»Dieser Nigger wieder.«

Slick stand auf und wischte sich die Hände an den Jeansschenkeln ab, während Little Bird das grüne Mech-5-Mikrosoft aus der Buchse hinter seinem Ohr pulte – und augenblicklich das 8er Servo-Kalibrierungsverfahren vergaß, das erforderlich war, um die Kreissäge des Richters wieder hinzukriegen. »Wer fährt?« Afrika saß nie selbst am Steuer, wenn es sich vermeiden ließ.

»Kann ich nich sehn.« Little Bird ließ das Monokular klappernd in den Knochen- und Messingvorhang zurückfallen.

Slick trat zu ihm ans Fenster und beobachtete, wie der Dodge näher kam. Kid Afrika möbelte den mattschwarzen Lack des Luftkissenfahrzeugs in regelmäßigen Abständen gewissenhaft mit einem Farbspray auf, aber die verchromten Totenköpfe, die in einer Reihe an die wuchtige vordere Stoßstange geschweißt waren, machten den düsteren Eindruck wieder wett. Einmal hatten in den hohlen Stahlschädeln sogar rote Christbaumkugeln als Augen geprangt; vielleicht scherte sich Kid neuerdings nicht mehr so sehr ums Image.

Als das Hovercraft zu Factory einschwenkte, hörte Slick Little Bird nach hinten ins Halbdunkel schlurfen. Seine schweren Stiefel scharrten durch Staub und glänzende Schnecken feiner Metallspäne.

Slick beobachtete durch einen letzten staubigen Fensterglaszacken, wie das Hovercraft vor Factory ächzend und dampfend in seine Luftkissenschürzen sank.

Hinter ihm klapperte etwas im Dunkeln, und er wusste, dass Little Bird hinter dem Gebrauchtteileregal stand und den selbst gemachten Schalldämpfer auf das chinesische Randfeuergewehr fummelte, mit dem sie auf Kaninchen ballerten.

»Bird«, sagte Slick und warf den Schraubenschlüssel auf die Plane, »ich weiß, dass du ’n ignorantes kleines Redneck-Arschloch aus Jersey bist, aber musst du mir das auch noch immer wieder unter die Nase reiben, verdammt noch mal?«

»Ich kann den Nigger nich ab«, sagte Little Bird hinterm Regal.

»Tja, und wenn der Nigger überhaupt Notiz von dir nehmen würde, dann könnte er dich auch nicht ab. Wenn er wüsste, dass du mit der Kanone da hinten stehst, würde er sie dir in den Rachen stopfen, und zwar quer.«

Keine Antwort von Little Bird. Er war in der weißen Vorstadtkette von Jersey aufgewachsen, wo alle Scheuklappen aufhatten und jeden mit Durchblick hassten.

»Und ich würd ihm dabei helfen.« Slick zog mit einem Ruck den Reißverschluss seiner alten braunen Jacke zu und ging zu Kid Afrikas Hovercraft hinaus.

Die staubige Scheibe auf der Fahrerseite fuhr zischend herunter und gab den Blick auf ein blasses Gesicht frei, das von einer riesigen Schutzbrille mit bernsteinfarbenen Gläsern beherrscht wurde. Uralte Konservendosen, vom Rostfraß porös wie welkes Laub, knirschten unter Slicks Stiefeln. Die Person am Lenkrad setzte die Brille ab und sah ihn blinzelnd an. Eine Frau, doch nun hing ihr die bernsteinfarbene Schutzbrille um den Hals und verdeckte Mund und Kinn. Kid saß also auf der anderen Seite, was nur gut war für den unwahrscheinlichen Fall, dass Little Bird zu schießen begann.

»Geh rum«, sagte die Frau.

Slick schlenderte um das Hovercraft herum, vorbei an den verchromten Schädeln, und hörte, wie Kid Afrikas Fenster mit dem gleichen demonstrativen Zischen herunterfuhr.

»Slick Henry«, sagte Kid und stieß dabei weiße Atemwolken in die Luft von Solitude. »Hallo.«

Slick schaute in das längliche braune Gesicht hinunter. Kid Afrika hatte große, haselnussbraune Katzenaugen, einen bleistiftdünnen Schnurrbart und Haut, die wie glattes Leder glänzte.

»He, Kid.« Aus dem Innern des Hovers stieg Slick irgendein Räucherduft in die Nase. »Wie geht’s so?«

»Gut«, antwortete Kid und kniff die Augen zusammen. »Mir ist eingefallen, dass du mal gesagt hast, wenn du je was für mich tun könntest …«

»Stimmt.« Slick befiel ein erstes ungutes Gefühl. Kid Afrika hatte ihm in Atlantic City einmal das Leben gerettet; er hatte ein paar wütenden Brüdern ausgeredet, ihn von einem Balkon im zweiundvierzigsten Stock eines ausgebrannten Hochhauses zu stoßen. »Will dich irgendwer von ’nem Hochhaus werfen?«

»Slick«, sagte Kid, »ich möchte dich mit jemand bekannt machen.«

»Sind wir dann quitt?«

»Slick Henry, dieses hübsche Mädchen hier, das ist Miss Cherry Chesterfield aus Cleveland, Ohio.« Slick bückte sich und schaute zu der Fahrerin hinüber. Blonde Schockermähne, angemalte Augen. »Cherry, das ist mein enger persönlicher Freund Mr. Slick Henry. Als er noch ’n cooler junger Bursche war, ist er mit den Deacon Blues rumgezogen. Jetzt ist er ’n cooler alter Knacker, der sich hier verkriecht und sich seiner Kunst widmet. Hat echt Talent, der Mann, musst du wissen.«

»Das ist doch der, der die Roboter baut«, meinte das Mädchen Kaugummi kauend. »Hast du gesagt.«

»Genau der«, erwiderte Kid und öffnete seine Tür. »Du wartest hier auf uns, Cherry, mein Schatz.« Kid stieg aus, in einen Nerz gehüllt, der bis zu den makellosen Spitzen der gelben Straußenlederstiefel reichte, die er auf Solitude setzte, und Slick erhaschte einen kurzen Blick auf etwas hinten im Hover, die Momentaufnahme einer Ambulanz mit Verbänden und Schläuchen …

»He, Kid«, sagte er, »was habt ihr da hinten drin?« Kid hob die juwelengeschmückte Hand und winkte Slick zurück, während die Tür des Hovercrafts zuschlug und Cherry Chesterfield auf die Fensterheberknöpfe drückte.

»Genau darüber müssen wir uns unterhalten, Slick.«

»Ich finde, das ist nicht zu viel verlangt«, meinte Kid Afrika, der in seinem Nerz an einer Werkbank aus blankem Metall lehnte. »Cherry hat ’nen MTA-Wisch und weiß, dass sie ihr Geld kriegt. Nettes Mädel, Slick.« Er zwinkerte.

»Kid …«

Kid Afrika hatte einen halb toten Burschen hinten im Hover, der im Koma lag oder so und an Pumpen, Beuteln und Schläuchen sowie einer Art Simstim-Gerät hing. Die ganze Ausrüstung war mitsamt Batterien und allem an einer alten Krankentrage aus Metall befestigt.

»Was ist das denn?« Cherry, die mit ihnen reingekommen war, nachdem Kid Slick wieder nach draußen geführt und ihm den Kerl hinten im Hover gezeigt hatte, beäugte skeptisch den aufragenden Richter, oder jedenfalls den größten Teil davon; der Arm mit der Kreissäge lag noch auf der schmierigen Plane am Boden, wo sie ihn liegen gelassen hatten. Wenn die einen MTA-Wisch hat, dachte Slick, dann hat die echte MTA wahrscheinlich noch nicht gemerkt, dass er weg ist. Sie hatte mindestens vier Lederjacken an, die allesamt einige Nummern zu groß waren.

»Slicks Kunst, wie gesagt.«

»Der Kerl stirbt ja. Stinkt nach Pisse.«

»Katheter ist abgegangen«, erklärte Cherry. »Was hat das Ding da eigentlich für ’ne Funktion?«

»Wir können ihn nicht hierbehalten, Kid, der erfriert uns. Wenn du ihn umbringen willst, dann stopf ihn in eins der Löcher hier auf Solitude.«

»Der Mann stirbt nicht«, sagte Kid Afrika. »Er ist nicht verletzt, er ist nicht krank …«

»Was zum Teufel ist dann mit ihm?«

»Er ist weggetreten, Baby. Auf ’nem langen Trip. Braucht Ruhe und Frieden.«

Slick schaute von Kid zum Richter und wieder zu Kid. Er wollte an dem Arm weiterarbeiten. Kid wollte, dass Slick den Kerl zwei oder auch drei Wochen aufnahm; Cherry würde hierbleiben und sich um ihn kümmern.

»Ich komm da nicht ganz mit. Ist der Typ ’n Freund von dir?«

Kid Afrika zuckte in seinem Nerz mit den Achseln.

»Warum behältst du ihn dann nicht bei dir?«

»Ist nicht so ruhig da. Nicht friedlich genug.«

»Kid«, sagte Slick, »ich schulde dir was, aber nicht so was Abgedrehtes. Im Übrigen hab ich zu tun, und überhaupt, das ist einfach zu abgedreht. Und dann ist da auch noch Gentry. Der ist gerade in Boston, kommt aber morgen Abend zurück, und dem würde das garantiert nicht passen. Du weißt ja, komisch wie der ist, was Leute angeht … Und das ist ja nun mal in erster Linie sein Laden hier.«

»Die hatten dich schon überm Geländer, Mann«, sagte Kid Afrika traurig. »Weißt du noch?«

»Na klar weiß ich das noch, aber …«

»Aber dein Gedächtnis ist nicht allzu gut«, sagte Kid. »Okay, Cherry. Wir hauen ab. Will nicht bei Nacht über Dog Solitude fahren.« Er stieß sich von der eisernen Bank ab.

»Also nun hör mal, Kid …«

»Schon gut. Ich kannte nicht mal deinen Scheißnamen damals in Atlantic City. Dachte bloß, den weißen Knaben willste nicht über die ganze Straße verteilt sehen, verstehste? Ich kannte deinen Namen damals nicht und ich kenn ihn jetzt wohl auch nicht.«

»Kid …«

»Ja?«

»Okay. Er kann hierbleiben. Aber höchstens zwei Wochen. Gib mir dein Wort, dass du ihn wieder abholen kommst. Und du musst mir helfen, das mit Gentry zu deichseln.«

»Was braucht er?«

»Stoff.«

Little Bird tauchte wieder auf, als Kids Dodge sich über Solitude davonwälzte. Er schob sich hinter einer vorspringenden Wand gepresster Autos hervor; die rostigen Paletten aus zerknautschtem Stahl wiesen noch bunte Lackspuren auf.

Slick beobachtete ihn von einem Fenster hoch oben in der Fabrik aus. Die leeren Flächen des Stahlrahmens waren mit irgendwo aufgestöberten Kunststoffstücken ausgekleidet, sodass Slick, wenn er den Kopf zur Seite neigte, Little Bird durch eine Scheibe aus leuchtend pinkfarbenem Lucite sah.

»Wer wohnt hier?«, fragte Cherry in dem Raum hinter ihm.

»Ich«, sagte Slick, »Little Bird, Gentry …«

»In diesem Zimmer, meine ich.«

Er drehte sich um und sah sie neben der Trage mit den dazugehörigen Apparaten. »Du«, sagte er.

»Dein Zimmer?« Sie betrachtete die an die Wand geklebten Zeichnungen, seine ersten Entwürfe des Richters und seiner Schergen, des Schinders und der Hexe.

»Mach dir deswegen keine Sorgen.«

»Komm lieber nicht auf dumme Gedanken«, sagte sie.

Er sah sie an. Sie hatte eine große rote Wundstelle am Mundwinkel. Ihr gebleichtes Haar stand zu Berge, als wäre es elektrostatisch aufgeladen.

»Wie gesagt, mach dir deswegen keine Sorgen.«

»Kid sagt, hier gibt’s Strom.«

»Ja.«

»Dann häng ihn da mal dran.« Sie drehte sich zur Trage um. »Er verbraucht nicht viel, aber die Batterien sind schon ziemlich leer.«

Er durchquerte das Zimmer und betrachtete das zerstörte Gesicht. »Verrat mir mal eins«, sagte er. Die Schläuche gefielen ihm nicht. Einer führte ins Nasenloch, und schon beim Gedanken daran würgte es ihn. »Wer ist der Kerl, verdammte Scheiße, und was genau hat Kid Afrika mit ihm angestellt?«

»Nichts«, sagte sie und ließ mit einem Tastendruck eine Anzeige auf dem Sichtfeld eines Biomonitors erscheinen, der mit silbernem Klebeband am Fuß der Trage befestigt war. »Immer noch REM, als ob er pausenlos träumen würde.« Der Mann war in einem nagelneuen blauen Schlafsack auf die Trage geschnallt. »Im Gegenteil. Wer immer das ist, er bezahlt Kid dafür.«

Der Kerl hatte ein Netz von Elektroden auf der Stirn kleben; ein einzelnes schwarzes Kabel lief am Rand der Trage entlang. Slick folgte ihm zu dem dicken grauen Paket, das die auf den Aufbau montierten Geräte zu steuern schien. Simstim? Sah nicht danach aus. Irgendein Cyberspace-Gerät? Gentry wusste eine Menge über Cyberspace oder redete zumindest davon, hatte aber, soweit Slick sich erinnern konnte, noch nie etwas davon erwähnt, dass man ohnmächtig sein und trotzdem eingestöpselt bleiben konnte. Man ging in den Cyberspace, um irgendwas zu verhökern oder abzustauben. Troden auf, und da waren sie, alle Daten der Welt, dicht an dicht wie eine einzige riesige Neonstadt, sodass man rumziehen konnte und einen gewissen Zugang zu ihnen hatte – zumindest optisch, denn sonst war es zu kompliziert, sich an bestimmte Daten ranzupirschen, die man suchte. Ikonik nannte Gentry das.

»Er bezahlt Kid?«

»Ja«, sagte sie.

»Wofür?«

»Dass er ihn in dem Zustand hält. Und ihn versteckt.«

»Vor wem?«

»Weiß ich nicht. Hat er nicht gesagt.«

In der darauf folgenden Stille konnte er den gleichmäßigen, rasselnden Atem des Mannes hören.

3 Malibu

Das Haus hatte einen bestimmten Geruch; schon immer hatte es den gehabt. Er kam vom Alter, von der Salzluft und der entopischen Natur teurer Häuser, die zu nah ans Meer gebaut sind. Vielleicht war er auch typisch für Häuser, die häufig für kurze Zeit unbewohnt waren, die auf- und zugemacht wurden, wenn ihre rastlosen Bewohner ankamen und abreisten. Sie stellte sich die Zimmer leer vor, stellte sich vor, wie auf dem Chrom in aller Stille Rostflecken erblühten und sich in abgelegenen Winkeln blasser Schimmel einrichtete. Als wollten sie diesen unabänderlichen Prozessen Tribut zollen, hatten die Architekten dem Rost in gewissem Maße Vorschub geleistet; das massive Stahlgeländer der Sonnenterrasse war von der Gischt mit den Jahren so weit zerfressen worden, dass es nur noch so dünn wie ein Handgelenk war.

Das Haus kauerte wie seine Nachbarn auf alten Grundmauerresten, und bei ihren Strandspaziergängen entwickelte sie zuweilen archäologische Fantasien. Sie versuchte, sich eine Vergangenheit auszumalen, die zu dem Ort passte, mit anderen Häusern, anderen Stimmen. Begleitet wurde sie bei diesen Spaziergängen von einem bewaffneten, ferngesteuerten Dornier-Minihubschrauber, der von seinem unsichtbaren Dachhorst aufstieg, sobald sie von der Terrasse trat. Er konnte nahezu geräuschlos auf der Stelle schweben und war so programmiert, dass er ihr Blickfeld mied. Die Art, wie er ihr auf Schritt und Tritt folgte, hatte etwas Wehmütiges, als wäre er ein teures, aber nicht geschätztes Weihnachtsgeschenk.

Sie wusste, dass Hilton Swift sie durch die Kameras des Dornier beobachtete. Sense/Net entging kaum etwas von dem, was im Strandhaus geschah; ihre Einsamkeit, die Woche ganz für sich allein, die sie verlangt hatte, stand unter ständiger Überwachung.

Die Jahre in ihrem Beruf hatten ihr eine einzigartige Immunität gegen den Blick fremder Augen verliehen.

Nachts schaltete sie manchmal die Scheinwerfer unterhalb der Terrasse ein und beleuchtete das hieroglyphische Possenspiel der großen grauen Sandflöhe. Die Terrasse selbst ließ sie dunkel, ebenso das nach unten versetzte Wohnzimmer dahinter. Sie setzte sich auf einen schlichten weißen Plastikstuhl und sah dem Brown’schen Tanz der Flöhe zu. Im grellen Scheinwerferlicht warfen sie winzige, kaum sichtbare Schatten, flüchtige Zacken im Sand.

Das an- und abschwellende Rauschen des Meeres hüllte sie ein. Spät nachts, wenn sie im kleineren der beiden Gästezimmer schlief, schlich es sich in ihre Träume, aber nie in die Erinnerungen der Fremden, die sie heimsuchten.

Sie hatte ihr Schlafzimmer instinktiv gewählt. Das große Schlafzimmer war mit altem Schmerz vermint.

Die Ärzte in der Klinik hatten die chemische Zange angesetzt, um die Sucht von den Rezeptoren in ihrem Hirn abzutrennen.

In der weißen Küche bereitete sie sich selbst ihre Mahlzeiten zu, taute Brot in der Mikrowelle auf, streute Schweizer Tütensuppe in blitzsaubere Edelstahltöpfe. Dabei wechselte sie langsam und lethargisch wieder in den namenlosen, aber zusehends vertrauteren Raum über, von dem sie das Designer-Dust so raffiniert isoliert hatte.

»Nennt sich Leben«, sagte sie zu der weißen Arbeitsplatte. Und fragte sich, was die Hauspsychologen von Sense/Net davon halten würden, falls ein verstecktes Mikro ihre Worte aufschnappte und an sie weiterleitete. Sie rührte die Suppe mit einem schlanken, rostfreien Schneebesen um und sah den Dampf aufsteigen. Es half, wenn man was tat, dachte sie, wenn man einfach selber was tat. In der Klinik hatten sie darauf bestanden, dass sie ihr Bett selber machte. Jetzt löffelte sie eine Schüssel selbst gemachter Suppe aus und dachte stirnrunzelnd an die Klinik zurück.

Sie hatte die Klinik nach einer Woche Behandlungsdauer eigenmächtig verlassen. Die Weißkittel protestierten. Die Entgiftung sei wunderbar gelaufen, sagten sie, aber die Therapie habe noch gar nicht angefangen. Sie verwiesen auf die Rückfallquote von Patienten, die das Programm vorzeitig abgebrochen hatten. Sie erklärten, dass ihre Versicherung ungültig wäre, wenn sie die Behandlung beendete. Sense/Net werde schon zahlen, sagte sie, falls es ihnen nicht lieber sei, dass sie selber zahle. Sie zückte ihren Mitsu-Bank-Platinchip.

Ihr Lear kam eine Stunde später an; sie befahl ihm, sie nach Los Angeles zu bringen, bestellte sich dort einen Wagen und verbot der Maschine, irgendwelche Anrufe durchzustellen.

»Tut mir leid, Angela«, sagte der Jet Sekunden nach dem Start, als er sich gerade über Montego Bay in die Kurve legte, »aber ich habe Hilton Swift auf Management-Vorrangschaltung.«

»Angie«, sagte Swift, »du weißt, dass ich immer hinter dir stehe. Das weißt du doch, Angie.«

Sie wandte sich um und starrte auf das schwarze Lautsprecheroval. Es war in glattes graues Plastik eingelassen, und sie stellte sich vor, wie er dort hinter der Wandverkleidung des Lear kauerte, die langen Läuferbeine schmerzhaft abgeknickt – ein groteskes Bild.

»Das weiß ich, Hilton«, sagte sie. »Nett von dir, dass du anrufst.«

»Du fliegst nach L.A., Angie?«

»Ja, das hab ich dem Flieger gesagt.«

»Nach Malibu.«

»Genau.«

»Piper Hill ist auf dem Weg zum Flughafen.«

»Danke, Hilton, aber ich will nicht, dass sie kommt. Ich will niemand sehen. Ich will nur ein Auto.«

»Es ist kein Mensch im Haus, Angie.«

»Prima. Das will ich ja gerade, Hilton. Kein Mensch im Haus. Das Haus, ganz für mich allein.«

»Ist das auch wirklich eine gute Idee?«

»Die beste, die ich seit Langem hatte, Hilton.«

Pause. »Sie haben gesagt, es ist gut gelaufen, Angie. Die Behandlung. Aber du hättest noch bleiben sollen.«

»Ich brauch eine Woche Zeit«, sagte sie. »Eine Woche. Sieben Tage. Allein.«

Nach der dritten Nacht im Haus wurde sie bei Morgengrauen wach, machte Kaffee und zog sich an. Das breite Fenster zur Terrasse war beschlagen. Sie hatte einfach nur geschlafen; falls sie geträumt hatte, wusste sie es nicht mehr. Trotzdem war da etwas – eine Art Beschleunigung, fast schon ein Schwindelgefühl. Sie stand in der Küche und spürte den kalten Fliesenboden durch die dicken Tennissocken; ihre Hände lagen um die warme Tasse.

Da war etwas. Sie streckte die Arme aus, hob in einer instinktiven und zugleich ironischen Geste die Kaffeetasse wie einen Kelch.

Es war drei Jahre her, dass sie von Loa geritten worden war, drei Jahre, dass diese überhaupt Kontakt mit ihr aufgenommen hatten. Aber nun?

Legba? Einer der anderen?

Das Gefühl einer unsichtbaren Gegenwart verschwand urplötzlich. Sie stellte die Tasse viel zu schnell auf dem Tresen ab, sodass ihr Kaffee über die Hand schwappte, und lief los, um sich Schuhe und eine Jacke anzuziehen. Grüne Gummistiefel aus dem Schrank mit den Strandsachen, eine dicke blaue Bergjacke, die sie nicht kannte und die Bobby zu groß gewesen wäre. Sie lief aus dem Haus und sprang die Stufen hinunter, ohne sich um das Propellergeräusch des Spielzeugdornier zu kümmern, der wie eine geduldige Libelle hinter ihr aufstieg. Sie warf einen kurzen Blick auf das kunterbunte Durcheinander der Strandhäuser im Norden, deren Dächergewirr sie an ein Barrio in Rio erinnerte, und wandte sich dann südwärts zur Kolonie.

Wer dann kam, hieß Mamman Brigitte oder Grande Brigitte, für manche die Gemahlin von Baron Samedi, für andere ›die Älteste der Toten‹.

Die Traumarchitektur der Kolonie ragte linker Hand von Angie auf, eine Orgie von Form und Ego. Zerbrechlich wirkende Nachbildungen der Watts Towers mit bündig eingelassenem Neon erhoben sich neben neobrutalistischen Bunkern mit bronzener Flachrelief-Front.

Spiegelwände reflektierten, als sie an ihnen vorbeiging, morgendliche Wolkenbänke über dem Pazifik.

In den letzten drei Jahren hatte sie hin und wieder das Gefühl gehabt, sie sei im Begriff, vielleicht zum zweiten Mal eine Linie zu überschreiten, eine kaum wahrnehmbare Grenzlinie des Glaubens, und zu der Erkenntnis zu gelangen, dass ihre Zeit mit den Loa ein Traum gewesen war oder dass es sich bei ihnen höchstens um virulente Schwingungsknoten kultureller Resonanz handelte, die sie von den Wochen in Beauvoirs Oumphor in New Jersey zurückbehalten hatte. Mit anderen Augen zu sehen: keine Götter, keine Reiter.

Sie ging weiter, getröstet vom Meeresrauschen, dem einen unablässigen Strandmoment, in dem das Jetzt das Immer war.

Ihr Vater war tot, seit sieben Jahren tot, und das Dossier über sein Leben hatte ihr nicht gerade viel über ihn verraten. Dass er jemandem oder etwas gedient hatte, dass sein Lohn Wissen und sie seine Opfergabe gewesen war. Manchmal kam es ihr vor, als hätte sie drei Leben gehabt, die durch etwas Undefinierbares voneinander getrennt waren, ohne jede Hoffnung auf Ganzheit.

Da waren die kindlichen Erinnerungen an die Maas-Arcologie in der Kuppe eines mexikanischen Tafelbergs, wo sie sich, das Gesicht in den Wind gedreht, an einer Sandsteinbalustrade festgehalten und das Gefühl gehabt hatte, der ganze ausgehöhlte Tafelberg sei ihr Schiff, das sie ins Abendrot jenseits der Berge hinaussteuern könne. Später war sie von dort weggezogen, die Angst ein harter Klumpen in ihrer Kehle. Sie konnte sich nicht mehr an den letzten Blick auf das Gesicht ihres Vaters erinnern, obwohl es auf der Microlight-Plattform gewesen sein musste, wo die anderen Flieger wie eine Reihe regenbogenfarbener Nachtfalter gegen den Wind festgemacht waren. Ihr erstes Leben endete in jener Nacht; das Leben ihres Vaters auch.

Ihr zweites Leben war kurz gewesen, schnell und sehr seltsam. Ein Mann namens Turner hatte sie aus Arizona rausgeholt und bei Bobby und Beauvoir und den anderen gelassen. Sie erinnerte sich kaum mehr an Turner; sie wusste nur noch, dass er groß gewesen war, mit stählernen Muskeln und einem gehetzten Gesichtsausdruck. Er hatte sie nach New York gebracht. Dann hatte Beauvoir sie und Bobby nach New Jersey mitgenommen und sie dort in der zweiundfünfzigsten Etage einer Sozialarcologie über ihre Träume aufgeklärt. Die Träume seien echt, hatte er gesagt, wobei sein braunes Gesicht vor Schweiß glänzte. Er nannte ihr die Namen derjenigen, die sie in ihren Träumen gesehen hatte. Er lehrte sie, dass alle Träume aus einem gemeinsamen Meer schöpfen, und zeigte ihr, inwiefern sich die ihren von den anderen unterschieden und ihnen doch glichen. Du allein befährst das alte Meer und das neue, sagte er.

Sie wurde von Göttern geritten in New Jersey.

Sie lernte, sich den Reitern hinzugeben. Sie sah, wie der Loa Linglessou im Oumphor in Beauvoir hineinfuhr und wie dessen Füße die weißen Mehlmuster vermischten. In New Jersey lernte sie die Götter kennen – und die Liebe.

Die Loa hatten sie geleitet, als sie mit Bobby daranging, ihr jetziges drittes Leben aufzubauen. Sie passten gut zusammen, Angie und Bobby, weil sie beide aus einem Vakuum kamen: Angie aus dem sterilen, leeren Reich von Maas Biolabs und Bobby aus der Ödnis von Barrytown …

Grande Brigitte trat ohne Vorwarnung mit ihr in Berührung; Angie taumelte und wäre im seichten Wasser beinahe auf die Knie gefallen, als das Meeresrauschen in die dämmrige Landschaft hineingezogen wurde, die sich vor ihr auftat. Die weiß getünchten Friedhofsmauern, die Grabsteine, die Weiden. Die Kerzen. Unter der ältesten Weide eine Unzahl von Kerzen, die gewundenen Wurzeln weiß von Wachs.

Kind, erkenne mich.

Und Angie spürte sie mit einem Mal und erkannte sie als Mamman Brigitte, Mademoiselle Brigitte, die Älteste unter den Toten.

Ich habe keinen Kult, Kind, keinen besonderen Altar.

Sie merkte, dass sie auf den Kerzenschein zuging, ein Summen in den Ohren, als würde die Weide einen großen Bienenstock verbergen.

Mein Blut ist Rache.

Angie musste an Bermuda denken, die Nacht und den Hurrikan. Bobby und sie hatten sich ins Auge hinausgewagt. Grande Brigitte war genauso. Die Stille, der Druck, das Gefühl unvorstellbarer, momentan gebändigter Kräfte. Unter der Weide war nichts zu sehen. Nur die Kerzen.

»Die Loa … Ich kann sie nicht rufen. Ich habe etwas gespürt … und wollte nachsehen …«

Du wurdest zu meinem Reposoir gerufen. Hör mir zu. Dein Vater zog dir Vévés ins Gehirn: zog sie in ein Fleisch, das kein Fleisch war. Du warst Ezili Freda geweiht. Legba führte dich in Verfolgung seiner eigenen Ziele in die Welt. Doch du bekamst Gift geschickt, Kind, ein Coup-poudre …

Ihre Nase begann zu bluten. »Gift?«

Die Vévés deines Vaters sind verändert, teilweise gelöscht, entfernt. Obwohl du aufgehört hast, dich zu vergiften, können die Reiter nicht zu dir gelangen. Ich bin von einer anderen Art.

Sie hatte schreckliche Kopfschmerzen. Das Blut pochte in ihren Schläfen. »Bitte …«

Hör mir zu. Du hast Feinde. Sie schmieden ein Komplott gegen dich. Es steht viel auf dem Spiel. Hüte dich vor Gift, Kind!

Sie schaute auf ihre Hände hinab. Das Blut war leuchtend rot und echt. Das Summen wurde lauter. Vielleicht war es in ihrem Kopf. »Bitte! Hilf mir! Erklär mir …«

Du kannst hier nicht bleiben. Es wäre dein Tod.

Und Angie fiel im Sand auf die Knie, von der Sonne geblendet, und das Rauschen der Brandung schlug über ihr zusammen. Der Dornier schwebte nervös zwei Meter vor ihr. Der Schmerz ließ sofort nach. Sie wischte sich die blutigen Hände an den Ärmeln der blauen Jacke ab. Die Kameras an dem ferngesteuerten Ding rotierten surrend. »Alles okay«, brachte sie hervor. »Ich hab Nasenbluten. Nichts weiter als Nasenbluten.« Der Dornier schwirrte abrupt näher heran und wich wieder zurück. »Ich geh jetzt wieder zum Haus. Mir fehlt nichts.« Er stieg elegant höher und verschwand aus ihrem Blick.

Angie schlang sich zitternd die Arme um den Leib. Nein, lass es sie nicht sehen. Sie werden wissen, dass irgendwas passiert ist, aber nicht, was. Sie rappelte sich mühsam auf, machte kehrt und stapfte auf dem gleichen Weg, den sie gekommen war, über den Strand zurück. Unterwegs suchte sie in den Taschen der Bergjacke nach einem Tempo oder sonst etwas, um sich das Blut vom Gesicht zu wischen.

Als ihre Finger auf die Ecken des flachen Briefchens stießen, wusste sie sofort, was es war. Sie blieb zitternd stehen. Stoff. Unmöglich. Doch, es war möglich. Aber wer? Sie drehte sich um und starrte den Dornier an, bis er davonschwirrte.

Das Briefchen. Genug für einen Monat.

Coup-poudre.

Hüte dich vor Gift, Kind.

4 Bude

Mona träumte, sie würde in irgendeiner Kaschemme in Cleveland nackt die Käfignummer tanzen, in einer heißen blauen Lichtsäule, deren Blau sich auch im Augenweiß der durch den Rauchschleier zu ihr emporgereckten Gesichter fing. Sie zeigten den Ausdruck, den alle Männergesichter zeigten, wenn sie einem beim Tanzen zusahen, ein starres und zugleich in sich verschlossenes Glotzen, sodass ihre Augen nichts preisgaben und die Gesichter trotz der Schweißperlen aus etwas geschnitzt zu sein schienen, was nur aussah wie Fleisch.

Nicht dass sie sich was aus ihrem Geglotze machte, wenn sie beim dritten Song der Show im Käfig stand, high und heiß und voll im Groove, und das Wiz gerade voll reinknallte und die neue Power in den Beinen sie auf die Fußballen hob …

Einer der Kerle packte sie am Knöchel.

Sie wollte schreien, brachte jedoch keinen Laut heraus, jedenfalls nicht auf Anhieb, und als er dann doch kam, war es, als würde etwas in ihrem Innern zerreißen; es tat weh, und das blaue Licht zerfaserte, doch die Hand war noch da, lag noch immer um ihren Knöchel. Sie fuhr wie ein Springteufelchen im Bett hoch, rang mit der Dunkelheit, strich sich mit zu Klauen gekrümmten Fingern hektisch die Haare aus dem Gesicht.

»Was’n los, Baby?«

Er griff ihr mit der anderen Hand an die Stirn und drückte sie wieder in die heiße Vertiefung im Kissen nieder.

»Ein Traum …« Die Hand war noch da, und sie hätte am liebsten geschrien. »Haste mal ’ne Zigarette, Eddy?« Die Hand verschwand, das Feuerzeug klickte und flammte auf, und die Flächen seines Gesichts schnellten ihr entgegen, als er eine ansteckte und sie ihr gab.

Sie setzte sich rasch auf und zog die Beine unters Kinn, sodass sich die Army-Decke wie ein Zelt über ihnen bauschte, weil ihr im Moment absolut nicht danach war, angefasst zu werden. Von wem auch immer.

Das kaputte Bein des Plastikstuhls vom Sperrmüll ächzte bedrohlich, als er sich zurücklehnte und sich selber eine ansteckte. Brich, dachte sie, lass ihn auf den Arsch fallen, damit er mir ein paar langt. Wenigstens war es dunkel, sodass sie die Bude nicht zu sehen brauchte. Am schlimmsten war es, wenn sie mit einem dicken Kopf aufwachte und sich vor Übelkeit nicht rühren konnte, wenn sie völlig ausgelaugt heimgekommen war und vergessen hatte, die schwarze Plastikfolie vorzukleben, sodass die grelle Sonne all die kleinen Details ausleuchtete und die Luft aufheizte, worauf die Fliegen in Schwung kamen.

In Cleveland hatte sie keiner angefasst; durch das Feld hätte nur einer greifen können, der eh nichts mehr spürte, der schon so besoffen war, dass er sich nicht mehr regte, vielleicht nicht mal mehr atmete. Auch die Freier fassten sie nicht an, solange sie das nicht mit Eddy geregelt und extra bezahlt hatten, und das war auch bloß Show.

Wie sie es auch haben wollten, es wurde irgendwie ein Ritual daraus, sodass es außerhalb ihres Lebens zu passieren schien. Und sie hatte sich darauf verlegt, ihnen dabei zuzuschauen, wenn sie die Kontrolle verloren. Das war das Interessante daran, weil sie sie nämlich wirklich verloren; sie waren – vielleicht nur für einen Sekundenbruchteil – total hilflos, aber es war, als wären sie nicht mal da.

»Eddy, ich dreh noch durch, wenn ich hier weiter schlafen muss.«

Da er sie schon öfter und für weniger geschlagen hatte, legte sie das Gesicht auf die Knie und die Decke und wartete.

»Kein Problem«, sagte er. »Willste zurück auf die Welsfarm? Oder zurück nach Cleveland?«

»Ich halt’s hier einfach nicht mehr aus.«

»Morgen.«

»Was morgen?«

»Ist dir das früh genug? Morgen Abend, mit ’nem verdammten Privatjet? Rauf nach New York? Hörste dann endlich auf mit dem Scheiß?«

»Bitte, Baby«, und sie streckte die Hand nach ihm aus, »wir können doch den Zug nehmen …«

Er schlug ihre Hand weg. »Du hast nix als Scheiße im Hirn.«

Wenn sie sich weiter beschwerte, über die Bude meckerte oder irgendwie andeutete, dass er es nicht brachte, dass seine großen Deals nichts abwarfen, würde er losprügeln, das wusste sie. Wie damals, als sie wegen der Viecher Rabatz gemacht hatte, der Schaben, die sie Palmenbohrer nannten, weil diese verdammten Biester nämlich zur Hälfte Mutanten waren; jemand hatte sie mit einem Zeug ausrotten wollen, das ihre DNS verkorkst hatte, und nun sah man ständig diese verkorksten Schaben daran krepieren, dass sie zu viele oder zu wenige Beine oder Köpfe hatten, und einmal war ihr eine unter die Augen gekommen, die aussah, als hätte sie ein Kruzifix oder so verschluckt. Ihr Rücken oder ihr Panzer oder was immer war dermaßen entstellt, dass sie am liebsten gekotzt hätte.

»Baby«, sagte sie und versuchte, ihre Stimme weicher klingen zu lassen, »ich kann auch nichts dafür, aber dieses Loch geht mir echt auf die Nerven …«

»Hooky Green’s«, sagte er, als hätte er sie nicht gehört, »ich war oben im Hooky Green’s und hab ’nen Mover kennengelernt. Er hat mich rausgepickt, verstehste? Der Mann hat ’n Auge für Talent.« Sie konnte sein Grinsen im Dunkeln geradezu spüren. »Kommt aus London. Talentsucher. Ich komm ins Hooky’s, und das Erste, was ich hör, ist: ›He, du bist mein Mann!‹«

»Ein Freier?« Hooky Green’s war der Laden, in dem die echte Action lief, wie Eddy neuerdings fand. Es lag im zweiunddreißigsten Stock eines Glaspalastes; die Zwischenwände waren größtenteils rausgerissen, die Tanzfläche so groß wie ein ganzer Block. Aber er war wieder davon abgekommen, als sich dort niemand sonderlich an ihm interessiert zeigte. Mona hatte Hooky selbst nie gesehen, »lean mean Hooky Green«, den ehemaligen Baseballspieler, dem der Laden gehörte, aber man konnte dort prima tanzen.

»Hörste mir vielleicht mal zu, verdammt? Freier? Scheiße. Das ist der Mann, ’ne echte Connection. Er ist ’n paar Sprossen weiter oben auf der Leiter und zieht mich rauf. Und weißt du, was? Dich nehm ich dabei mit.«

»Aber was will er denn?«

»’ne Schauspielerin. So was in der Richtung. Und ’nen cleveren Burschen, der sie an die Location bringt und dafür sorgt, dass sie dableibt.«

»Schauspielerin? Location? Was für ’ne Location?«

Sie hörte, wie er den Reißverschluss seiner Jacke aufzog. Etwas landete auf dem Bett neben ihren Füßen. »Zwei Mille.«

Großer Gott. Vielleicht machte er doch keine Witze. Aber wenn nicht, was hatte das dann zu bedeuten?

»Wie viel haste heut Nacht gemacht, Mona?«

»Neunzig.« In Wirklichkeit waren es hundertzwanzig gewesen, aber den Letzten hatte sie als Überstunden gerechnet. Normalerweise traute sie sich nicht, Kohle zu bunkern, aber sie hatte Geld fürs Wiz gebraucht.

»Behalt sie. Besorg dir ’n paar Klamotten. Aber keine Arbeitskluft. Niemand will deinen kleinen Arsch raushängen sehn. Nicht auf dieser Reise.«

»Und wann?«

»Ich sag doch, morgen. Kannst dich verabschieden hier.« Bei diesen Worten hätte sie am liebsten die Luft angehalten.

Der Stuhl knarrte wieder. »Neunzig, hm?«

»Ja.«

»Erzähl!«

»Eddy, ich bin so müde …«

»Nein«, sagte er.

Aber was er hören wollte, war nicht die Wahrheit oder dergleichen. Er wollte eine Geschichte, die Geschichte, die er ihr beigebracht hatte. Er wollte nicht hören, worüber sie geredet hatten (und die allermeisten hatten etwas, was sie sich unbedingt von der Seele reden wollten, und das taten sie für gewöhnlich auch) oder wie sie es anstellten, nach den Bluttests zu fragen, er wollte nicht hören, dass so ziemlich jeder die gleichen Scherze über Krankheiten machte, für die es vielleicht keine Heilung, aber zumindest eine Besserung gäbe, und auch nicht, was sie im Bett wollten.

Eddy wollte von dem Kleiderschrank hören, der sie wie ein Stück Dreck behandelte. Aber sie musste aufpassen, wenn sie diese Geschichte erzählte, damit sie den Freier nicht zu brutal darstellte, denn das hätte mehr gekostet, als sie wirklich kassiert hatte. In der Hauptsache ging es darum, dass dieser imaginäre Freier sie wie eine Maschine behandelte, die er für eine halbe Stunde gemietet hatte. Solche Typen gab es natürlich wie Sand am Meer, aber die meisten trugen ihr Geld in Puppensalons oder ließen es sich per Stim besorgen. Mona bekam eher diejenigen, die reden und einem hinterher ein Sandwich spendieren wollten, was auf gewisse Weise auch schlimm sein konnte, aber nicht auf die Weise, wie Eddy es brauchte. Und Eddy brauchte noch mehr. Sie musste ihm nämlich erklären, sie würde das eigentlich nicht mögen, hätte sich aber dabei ertappt, dass sie es trotzdem wollte, und zwar unbedingt.

Sie langte im Dunkeln nach unten und berührte den Umschlag voller Geld.

Der Stuhl knarrte erneut.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: