9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

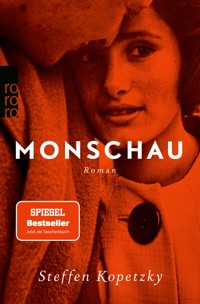

Im Jahr 1962, als das nukleare Wettrüsten seinen Höhepunkt erreicht, als in Algier und Paris Bomben explodieren, bricht im Wirtschaftswunder-Deutschland der junge Mediziner Nikolaos Spyridakis in die Eifel auf. Es ist eine heikle Mission: Im Kreis Monschau sind die Pocken ausgebrochen, hochansteckend und lebensgefährlich. Mitten im Karneval droht nun Stillstand, Quarantäne. Der Rither-Chef will die Fabrik um jeden Preis offen halten, keine zwanzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist man weltweit gut im Geschäft. Ganz andere Pläne hegt Vera Rither: Die Alleinerbin studiert in Paris, bewundert Simone de Beauvoir und trägt den Geist der Avantgarde nach Monschau. Dort begegnet sie Nikolaos, der als Betriebsarzt durch die tiefverschneite Eifel zur Patientenvisite gefahren wird, vor Ansteckung geschützt durch einen Stahlarbeiteranzug. So unterschiedlich die beiden auch sind, der kretische Arzt, der als Kind die Gräuel der deutschen Besatzung miterlebt hat, und die schwerreiche Vollwaise: Sie entdecken schnell, dass sie mehr verbindet als ihre Liebe zu Miles Davis. Doch die Krankheitsfälle häufen sich, und das Virus nimmt sich, was es kriegen kann. Steffen Kopetzky erzählt von einer Liebe im Ausnahmezustand und von der jungen, vom rasanten Wirtschaftswachstum geprägten Bundesrepublik – und verwandelt die wahren Begebenheiten eines kaum bekannten Kapitels deutscher Geschichte in packende Literatur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 372

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Steffen Kopetzky

Monschau

Roman

Über dieses Buch

Im Jahr 1962, als das nukleare Wettrüsten seinen Höhepunkt erreicht, als in Algier und Paris Bomben explodieren, bricht im Wirtschaftswunder-Deutschland der junge Mediziner Nikolaos Spyridakis in die Eifel auf. Es ist eine heikle Mission: Im Kreis Monschau sind die Pocken ausgebrochen, hochansteckend und lebensgefährlich. Mitten im Karneval droht nun Stillstand, Quarantäne. Der Rither-Chef will die Fabrik um jeden Preis offenhalten, keine zwanzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist man weltweit gut im Geschäft. Ganz andere Pläne hegt Vera Rither: Die Alleinerbin studiert in Paris, bewundert Simone de Beauvoir und trägt den Geist der Avantgarde nach Monschau. Dort begegnet sie Nikolaos, der als Betriebsarzt durch die tiefverschneite Eifel zur Patientenvisite gefahren wird, vor Ansteckung geschützt durch einen Stahlarbeiteranzug. So unterschiedlich die beiden auch sind, der kretische Arzt, der als Kind die Gräuel der deutschen Besatzung miterlebt hat, und die schwerreiche Vollwaise: Sie entdecken schnell, dass sie mehr verbindet als ihre Liebe zu Miles Davis. Doch die Krankheitsfälle häufen sich, und das Virus nimmt sich, was es kriegen kann.

Steffen Kopetzky erzählt von einer Liebe im Ausnahmezustand und von der jungen, vom rasanten Wirtschaftswachstum geprägten Bundesrepublik – und verwandelt ein Kapitel deutscher Geschichte in packende Literatur.

Vita

Steffen Kopetzky, geboren 1971, ist Autor von Romanen, Erzählungen, Hörspielen und Theaterstücken. Sein Roman «Risiko» (2015) stand monatelang auf der «Spiegel»-Bestsellerliste und war für den Deutschen Buchpreis nominiert, der «Spiegel»-Bestseller «Propaganda» (2019) für den Bayerischen Buchpreis. Von 2002 bis 2008 war Kopetzky künstlerischer Leiter der Theater-Biennale Bonn. Er lebt mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Pfaffenhofen an der Ilm.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2021

Copyright © 2021 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Die Zitate von Giorgos Seferis stammen aus «Poesie», Übertragung von Christian Enzensberger, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Mail 1962.

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Paar Rubinstein, Leonard Freed / Magnum Photos / Agentur Focus

ISBN 978-3-644-00923-3

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

«Nun ist die Luft von solchem Spuk so voll,

dass niemand weiß, wie er ihn meiden soll.»

Goethe, Faust II

Variola

1

«Einmal noch, Kindchen», sagte der Krankenwagenfahrer, nahm das vom Schüttelfrost gepeinigte blonde Mädchen nicht zum ersten Mal an diesem bitteren Tag auf seine Arme und stapfte mit ihm durch den Schnee. Die Lichter waren gleißend hell. Schwestern und Ärzte erwarteten sie. Nur noch eine kleine Treppe, die er sie jetzt hochtragen musste. Der Fahrer war ein bald sechzigjähriger Eifler Bauer, der seiner Chauffeurs-Fähigkeiten wegen seit Jahren beim Roten Kreuz eingesetzt wurde. Er sah mit Sorge der Rampe und den drei Stufen entgegen, die er mit seiner zitternden, schon leicht delirierenden Patientin gleich hinaufsteigen würde. Er durfte auf keinen Fall stolpern und konzentrierte sich auf jeden Schritt, den Kopf des in eine Decke geschlagenen Kindes an seiner linken Brust geborgen. Wäre er zu Hause über einen der dunklen, verwachsenen Waldwege gelaufen, von einem seiner Äcker zum nächsten, so hätte er nicht weniger aufgepasst, um nur ja nichts zu übersehen. Er hatte noch nie einen Unfall gehabt. Er würde nicht stolpern. Auch nicht bei diesem hoffentlich letzten Mal, an dem er das kranke Kind auf seinen Armen trug.

Nach ein paar Metern reizte die eiskalte Luft die entzündeten Atemwege des Mädchens, und es begann stark zu husten. Vom Fieber gepeitscht, ohne von einem Bewusstsein gesteuert zu sein, glich dieser Husten einem heiseren Bellen. Ein wunder Weckruf. Der Fahrer holte tief Luft und nahm mit starken Schritten die Treppe. Sie waren da.

Etwas anderes auch.

War schon in den Lüften. Hatte sich blind einem kleinen Hauch anvertraut, der über Kind und Fahrer hinweggegangen war, einem frischen Wind, der es nach oben trieb, und nun segelte es am Mauerwerk entlang immer weiter hinauf. Auf Höhe des ersten Stocks wurde es von einem heftigeren Stoß erwischt, in dem auch einige Schneeflocken mitgaukelten, dann noch feiner zerstäubt. Auf der gegenüberliegenden Wand eines anderen Krankenhausgebäudes stand ein Fenster offen, dort lehnte sich eine Patientin hinaus, die sich von einer Operation erholte und bald entlassen werden sollte.

Sie wollte sehen, was da so spät in der Nacht noch für ein Radau war. Der Rettungswagen. Wen brachten sie? Sie beugte sich weit vor und atmete die kalte, frische Luft tief ein, die ihr gutzutun schien, beugte sich noch weiter, um genau zu sehen, was da kam. Und sah dann aber doch nicht, was mit der Luft gekommen war.

2

Diese Geschichte spielt im Norden der Eifel. In jenem landschaftlich einzigartigen Gebirge westlich des Rheinstromes liegt nahe der belgischen Grenze eine alte Tuchmacherstadt nebst angrenzendem Fabrikdorf. Monschau und Lammerath.

Es ist gegen Ende der Kanzlerschaft von Konrad Adenauer, der seine politische Laufbahn einstmals als Oberbürgermeister von Köln begonnen hatte und deshalb listig die alte kölnische Residenzstadt Bonn als provisorische Hauptstadt durchzusetzen verstand. Im Mai wird die junge westdeutsche Republik dreizehn Jahre alt. Ganz im Gegensatz zu der im Volksmund mit Unglück assoziierten Zahl dreizehn ist 1962 aber das Jahr mit der stärksten Wirtschaftsleistung ihrer bisherigen Geschichte. Es fehlen sogar Arbeitskräfte, und die Wirtschaft hat Emissionäre in den Süden Europas und der Türkei geschickt. Sie ringt um sogenannte Gastarbeiter-Vereinbarungen. Der Kanzler hat den Bau eines Regierungsbunkers in einem von den Nazis für die Produktion der V2-Raketen angelegten Stollen in Auftrag gegeben. Der Präsident von Amerika heißt John F. Kennedy. Er hat die Wahl 1960 mit dem Versprechen gewonnen, den Rückstand der USA an Atomraketen gegenüber der Sowjetunion zu schließen, also aufzurüsten. Dennoch ist er ein Idol der Weltjugend. Er hat die Sechziger zur Epoche des Aufbruchs erklärt, in allen Bereichen des Lebens und sogar über die Erde hinaus, im gerade gestarteten Apollo-Programm. Wenn Präsident Kennedy darüber spricht, dass die USA als erste Nation einen Menschen auf den Mond bringen wollen, dann gibt das schon fast so gute Fernsehbilder wie die ersehnte Mondlandung selbst. Die Sowjetunion unter Generalsekretär Chruschtschow, die mit dem Sputnik und Gagarin bislang die Nase vorn hatte, soll überholt werden. Die Raketentechnologie ist wahrhaft schizophren, sie steht für Fortschritt und für Untergang gleichermaßen. Für manche freilich ist dies kein Gegensatz.

Doch all dies beschäftigte die Menschen in West-(und Ost-)Deutschland derzeit nicht wirklich. Etwas ganz anderes wühlte sie auf, nämlich die Frage: Wer ist der Mörder? In diesem Fall der an einer umwerfend schönen, natürlich in London – weit über ihre wirtschaftlichen Verhältnisse – lebenden jungen Frau, die sich unter der Berufsbezeichnung «Mannequin und Künstlerin» verdingt. Sie wurde mit einem englischen Halstuch erdrosselt. Niemals zuvor hatte ein deutscher Sender mehr Marktanteil gehabt als der WDR in Köln mit «Das Halstuch»: neunundachtzig Prozent. Es fegte die Straßen leer.

Dennoch gab es noch Menschen, die der erfolgreichsten deutschen TV-Serie aller Zeiten an diesem Tag nicht die geringste Beachtung schenkten. Zwei davon saßen in einem alten Volkswagen, fuhren durch die Düsseldorfer Innenstadt und führten eine intensive Besprechung.

«Bei den Pocken gibt es ein Zeitfenster», sagte Professor Stüttgen, während er in den dritten Gang hochschaltete und dem Motor einen ordentlichen Stoß gab. Der Berufsverkehr auf der Königsallee war schon recht belebt – alle wollten pünktlich nach Hause kommen, um den letzten Teil von «Das Halstuch» zu sehen. Dreispurig auf jeder Seite fuhren die Autos dahin. Dann, an der Ampel, stand direkt neben ihnen ein nagelneuer Opel Kadett. Als es grün wurde, zog er in seiner unwiderstehlichen Eleganz vor ihnen ab. Stüttgen und sein Beifahrer nickten sich beeindruckt zu.

«In diesem Zeitfenster kann jemand bereits hochinfektiös sein, ohne irgendwelche Symptome zu zeigen.»

Der Professor setzte den Blinker und nahm die große Kreuzung, die sie noch zu passieren hatten, recht sportlich. Er hatte es richtig eingeschätzt, sie kamen gerade noch bei Gelb drüber. Nikos sah die Lichter der hinter ihnen fahrenden Wagen im Rückspiegel. Sie ließen die Pfützen in der für Autos gemachten Stadt aufblitzen.

Auf der Autobahn Richtung Köln schaltete der Professor in den Vierten. Von der linken Spur würde er während der ganzen Fahrt in die Eifel nicht mehr weichen.

«So eine Person kann Dutzende weitere Menschen anstecken. In einer städtischen Untergrundbahn zur Stoßzeit könnten es unter Umständen Tausende sein. Verstehen Sie, was das heißt, Nikos?»

Nikos Spyridakis, der in Mathematik eigentlich nie besonders gut gewesen war, hatte durch seine Leidenschaft für die Mikroskopie durchaus mit Zahlenverhältnissen und exponentieller Logik umzugehen gelernt. Wenn er sich kühl rechnend den Plan der ihm von Besuchen bei einem Cousin gut bekannten Londoner U-Bahn vor Augen führte und sich ausmalte, wie sich die Sache dort voranarbeiten würde, fiel ihm nur ein Bild ein: Ein mit diesem Virus Infizierter war wie ein wandelnder Todesengel.

«Eine biologische Bombe, meinen Sie so etwas, in der Art?»

«Ganz genau. Aber immerhin: Die Landesregierung hat mir versichert, dass wir alle Unterstützung kriegen werden. Die haben offenbar eingesehen, welche Fehler gemacht worden sind. Wir können die Sache noch entschärfen. Da bin ich sicher. Aber wir müssen allem nachgehen. Es wird strenge Isolation und Quarantäne geben. Wir müssen jetzt am Anfang ganz genau arbeiten, Nikos. Die ersten Tage sind im Umgang mit einer Epidemie die wichtigsten. Die entscheidenden.»

Als Nikos Professor Ruska mitgeteilt hatte, dass er am Wochenende leider nicht für den großen Schnittkurs zur Verfügung stünde, wo eine lange Reihe von Präparatgläsern darauf wartete, bestückt zu werden, hatte er bei Ruska eine beinahe verbitterte Reaktion geerntet.

«Ich kann nicht verstehen, dass Stüttgen Sie einer solchen Gefahr aussetzt. So unvorbereitet, das ist doch eine Kamikaze-Aktion. Aber gut, das Ministerium hat angerufen.»

Resignierend hatte er Nikos die Hand geschüttelt und zugesehen, wie der aufstrebende Dermatologe Stüttgen ihm seinen besten Laboranten entzog. Noch hatte sich der junge Assistenzarzt in seiner Fachrichtung nicht festgelegt – und Ruska hoffte, ihn fest an sein Virologisches Institut zu binden. Viele wollten unbedingt Elektronenmikroskopie machen, es war ein sogenanntes Modefach. Aber den meisten fehlte das gewisse Etwas – die Fähigkeit zum Schnitt.

Elektronenmikroskopie war Hochtechnologie, die auf der langen Erfahrung der deutschen Glasverarbeitung beruhte, die Kunst des Glasschliffs stieß hier in den molekularen Bereich vor – aber man brauchte auch die richtigen Präparate. Spyridakis, der einer Dynastie kretischer Fischer entstammte, wusste, wie man mit scharfen Klingen umging, wie man filetierte. Und er hatte ein hervorragendes Auge – das war die andere Qualität, wichtig bei der Deutung mancher Präparate. Und nun würde er ausfallen. Seuchendienst in der Eifel. Sein bester Mann an die Pockenfront geholt.

Nikos war sich bewusst, wie kritisch Ruska diesen Auftrag einschätzte. Er selbst sah das Ganze weniger dramatisch. Erstens war er vierundzwanzig und fühlte sich in diesem Alter naturgemäß unsterblich. Zweitens gab es da etwas, das sich Tagessatz nannte und das für einen jungen Mann, in dessen Leben das einzig Stetige war, einfach nie genug Geld zu haben, ein sehr überzeugendes Argument darstellte. Nikos hatte zuletzt Laborgläser für Professor Stüttgen gespült, Reagenzgläser, Schalen. Drei Mark die Stunde, was nicht schlecht war. Jetzt dagegen vierzig Mark am Tag – das war enorm.

Stüttgen hatte ihm nicht verheimlicht, dass alle anderen, erfahreneren Ärzte am Dermatologischen Institut abgewinkt hatten, ihn zu begleiten. Zwar waren sie als Mediziner geimpft, dennoch blieb ein letztes Risiko, sich selber anzustecken. Und praktische Erfahrung im Umgang mit so einer gefährlichen Erkrankung außerhalb eines Labors hatte keiner der Kollegen. Also hatten sie bedauernd abgesagt, auf ihre zeitliche Belastung, andere Verpflichtungen oder ihre Familien hingewiesen – schwach. Wobei Stüttgen doch selbst eine Frau und zwei Söhne hatte. Nikos Spyridakis wusste sehr gut, dass er der jüngste denkbare Kandidat an der Akademie war. Dazu war er ungebunden und körperlich belastbar, ein langjähriger Sportschwimmer. Aber er war keineswegs ein Draufgänger, auch wenn seine Großmutter ihm das immer wieder mit Verweis auf seinen Großvater einzureden versucht hatte: «Mit deinem Großvater zusammen zu sein, bedeutete, jeden Abend aufs Neue die unglaublichsten Geschichten über die Hintergründe seiner mal mehr, mal weniger schlimmen Verwundungen und Kratzer zu erfahren. Ich war noch nicht eine Woche mit ihm verheiratet, da musste ich ihm zum ersten Mal das Knie verbinden. Ich glaube, es gab keine zehn, höchstens mal vierzehn Tage hintereinander, an denen er sich nicht irgendeine Schramme holte.»

Sein Großvater hatte ihm das Tauchen, das Fischen, den Umgang mit scharfen Messern und das Schießen beigebracht. Alles Tätigkeiten, bei denen man ein gewisses Risiko einging. Aber die Erfahrung sagt, dass man nirgendwo vorsichtiger und deshalb sicherer geht als in der tiefsten Nacht. Nie ist der Mensch aufmerksamer als auf gefährlichem Terrain.

«Bitte überlegen Sie es sich, Nikos», hatte Stüttgen zu ihm gesagt, «für mich selbst ist die Entscheidung selbstverständlich. Ich bin Arzt. Ich sehe mich in der Pflicht. Aber Sie – ich will Sie zu nichts überreden.»

«War Hippokrates nicht ein Grieche? Wie sollte ich zurückstehen?», war Nikos’ Antwort gewesen, in der ein nicht geringer Stolz darüber mitschwang, dass ihm Stüttgen diese Aufgabe überhaupt zutraute. Und an der Seite des Professors hatte man ohnehin mehr den Eindruck, als würde man ein Wochenende in die Berge fahren, um vielleicht Wintersport zu treiben oder zu klettern und nebenher ein wenig zu arbeiten. Auch das waren ja keine ungefährlichen Betätigungen – und dennoch machten sie Spaß.

«Okay, dann packen Sie ein paar frische Sachen ein, Ihre Zahnbürste und vielleicht auch ein paar Bücher. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir da bleiben werden.» Er wusste durchaus, dass es ein wenig dauern könnte, aber viel Wind zu machen, war nicht Stüttgens Art.

Der Professor nutzte die restliche Fahrt, um Nikos die Grundzüge dessen zu vermitteln, was er selbst während seiner Studienaufenthalte am King Edward Memorial Hospital in Bombay gelernt hatte. Sie ließen das wässrig-neblige Rheinland hinter sich, fuhren hinein in den frischen Westen des Rheinischen Schiefergebirges, und schon bald waren sie mitten im Winter. Der schneereichste Januar seit Menschengedenken bescherte ihnen zwei Meter hohe Mauern an den Straßenrändern, unten dreckig schwarz gefärbt, bespritzt, krustig und dennoch massiv, die sich schließlich oben zu sauberen, vom halben Mond weißlich beschienenen Wällen ausformten. Fast war es, als würden sie direkt in eine gigantische Schneekugel hineinfahren. Doch mitten in diesem Idyll lauerte das Ungeheuer, winzig, unsichtbar, aber tödlich.

3

Lammerath bei Monschau, am äußersten Rand des deutschen Staates, an der Grenze zum Königreich der Belgier, lag kurioserweise so, dass das Gebiet auf der Landkarte wie eine Tasche aussah, was durch die Eisenbahnlinie noch betont wurde, die östlich von ihr verlief und, um im Bild zu bleiben, an einen Reißverschluss erinnerte. Die Vennbahn sollte, zwischen Ardennen, Hohem Venn und Eifel hindurchführend, die schnellste Verbindung von Aachen nach Luxemburg sein. Lammerath war lange Zeit nicht mehr als ein von Belgien umrandetes Bauerndorf gewesen. Aber es lag auf einer Art Hochebene, was die Gegend am Ende des Zweiten Weltkriegs dazu prädestiniert hatte, zum Aufmarschgebiet der zur Verteidigung des Hürtgenwaldes bestimmten deutschen Truppen zu werden. Zwanzig Jahre vorher schon, das Erbe der zugrunde gegangenen Monschauer Tuchindustrie aufgreifend, war dort eine Fabrik errichtet worden, die seither an derselben Stelle bestanden und produziert hatte und dies immer noch tat: die Rither-Werke.

Direktor Seuss hatte sich mit dem Vorarbeiter der Nachtschicht besprochen, war dann nach draußen getreten und sah nun dem Werksleiter von ferne dabei zu, wie dieser seine Leute antrieb, noch einmal den schon wieder weißen Platz vor der Gießerei sowie den breiten Weg neben dem Verwaltungsgebäude zu räumen, ebenso die Auffahrt zur Rither-Villa. Es schneite stark, die Schneeflocken stoben dicht in den Lichtkegeln der Laternen auf dem Hof.

«Guten Abend, Herr Direktor.»

«Grüß Sie, Tillich. Heut hört der Schnee ja gar nimmer auf!»

«Soll die nächsten Tage wieder kalt werden. Ich lass nachher auch streuen. Hinter bis zur Villa. Fräulein Vera kommt doch übers Wochenende, nicht dass sie ausrutscht.»

«Vera kommt … Wissen Sie, wann?»

«Landet jegen sieben mit dem Flieger in Köln-Wahn. Hab Behrends schon einjeteilt, sie abzuholen.»

Kruzifix, dachte Seuss, es geht einfach nicht anders, die muss dich einfach ärgern, wo sie kann. Die hat keinen Respekt und kein gar nichts. Der Werkmeister weiß, dass sie kommt, aber mir sagt sie kein Wort.

Und das, obwohl Richard Seuss seit dem Tod ihres Vaters vor etwas mehr als einem Jahr sogar die Vormundschaft für die nun ganz alleinstehende Vera ausgeübt und sich bemüht hatte, alles zu tun, um der tragisch zur Waise gewordenen jungen Frau bis zu ihrer Großjährigkeit zur Seite zu stehen. Vera aber scherte sich nicht um seine Gutmütigkeit.

Natürlich wollte er sich gegenüber seinem Untergebenen nichts anmerken lassen.

«Sehr gut, Tillich, danke. Schön, dass die Vera uns besuchen kommt.»

Seuss wollte weiter, aber sein Werkmeister, mit dem Ärmel einen Tropfen von der kälteroten Nase wegwischend, beugte sich vertraulich vor. Den Hof erfüllten die scharf kratzenden Geräusche der Schneeräumer.

«Und? Was tippen Sie, Chef?»

«Wie meinen, Tillich?»

«Wer ist der Mörder?»

«Ach so, das meinen Sie …», er schüttelte lachend den Kopf. Dann legte er zwei Finger an die Krempe seines Hutes, drückte ihn zurecht und ging zügig über den Hof. Als er seinen Wagen, einen schwarzen BMW 3200 S, erreichte, bemühte sich der Fahrer, er hieß Max Lembke, so schnell wie möglich auszusteigen, was für ihn nicht ganz so einfach war. Zuerst kam immer der Stock.

«Grüß Ihnen, Max. Bevor wir fahren, muss ich noch schnell ins Ingenieurgebäude. Gehen S’ doch in die Kantine und lassen S’ die Thermoskanne auffüllen. Kamillentee. Hab’s wieder mit dem Magen seit gestern. Wir müssen nachher noch nach Monschau. Und bringen Sie mir bitte ein paar Fleischpflanzerl mit.»

«Selbstverständlich, Chef.»

Lembke schlug die Wagentür zu und marschierte los, seine linke, in einem besonders dicken Handschuh steckende Hand auf seinen Stock stützend. In der Rechten trug er die Aktentasche. Er schob sein linkes Bein mit Vehemenz vor, wobei die rechte Schulter hochschoss, setzte dann das rechte nach, worauf die rechte Schulter wieder verblüffend tief sank und der ganze Körper eine schmerzhaft wirkende Drehung vollzog. Trotz der Mühen, die ihm das Gehen machte, überquerte Lembke den Hof zügig.

Direktor Seuss betrat den Ingenieursbau, nickte den noch arbeitenden technischen Zeichnern an ihren hellerleuchteten Tischen zu, durchschritt den Flur und klopfte schließlich einmal an die Tür des Chefingenieurs, die nur angelehnt war.

«Oh ja, Herr Direktor. Kommen Sie bitte rein», rief Dr. Velbert. Der Chefingenieur war kurz nach dem Krieg eingestellt und vom jüngeren Rither eingearbeitet worden, Veras Vater, nach dessen tödlichem Herzinfarkt hatte er auch sein Büro übernommen. Halb gebeugt stand er über einem komplizierten Bauplan, den er lächelnd studierte.

«Was gibt es denn so Eiliges zu besprechen?»

Eilig allerdings, dachte Seuss, und zwar so eilig, dass es schon wieder zu spät war, jetzt noch darüber in Hektik auszubrechen. Tatsächlich eine verhexte Geschichte, fast zum Lachen, wenn sie nicht so ernst wäre. Ein richtig ärgerlicher Schmarren.

Seuss atmete tief ein. Er blickte sich um in Dr. Velberts Büro, in dem sich – trotz des Fortschritts der Produkte und folglich des Aufschwungs der Fabrik und ihrer Geschäfte – seit Firmengründung beinahe kaum etwas verändert hatte. Auch der Tod des jüngeren der beiden Rither-Brüder war spurlos geblieben, nur dass jetzt eben Dr. Velbert an dem Schreibtisch saß, über dem wie seit Jahrzehnten das Gemälde des älteren Rither hing, des Firmengründers, der Seuss damals als Kaufmann in sein Unternehmen geholt hatte.

Der ältere Rither blickte auf Seuss herab, begutachtete ihn aus seinem Rahmen, der ein brauchbares Werk eines ordentlichen Künstlers von der Düsseldorfer Akademie umgab, und urteilte vielleicht auch über ihn. Der ältere Rither, das war ein Unternehmer gewesen! Ein Genie, ohne Zweifel. Kraftstrotzend und ganz entschlossen in seinen Plänen. In den goldenen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem viel Geld kaputtgegangen war, hatte er auf dem umfangreichen Waldbesitz der Familie sowie seinen genialen Ideen zur Wärmeleitung hier, auf kargem Bauerngrund, eine einzigartige Firma gegründet.

Im Wesentlichen war man so etwas wie eine Schmiede für Schmiede, denn die Bernhard-Rither-Werke stellten Schmelzöfen her. Für die Stahlproduktion, hauptsächlich. Werkzeugindustrie. Kupferindustrie. Aber man baute auch Induktionsöfen, die unter anderem in der Papierherstellung gefragt waren.

Der indische Subkontinent etwa war in einem Papierrausch, der von den Zeitungen und Zeitschriften, aber auch vom Schul- und Lehrbuchbedarf zweier in wettstreitendem Aufbruch sich befindenden Staaten, Indien und Pakistan, getrieben wurde. Speziell die finanziell potenten Unternehmer der indischen Westküste, die stark ins Verlagsgeschäft drängten und nebenher noch eine große Filmindustrie hochgezogen hatten, ließen Papier an der immer noch waldreichen Ostküste produzieren. Mit Rither-Öfen.

Die letzten Jahre mit ihren hohen Auftragsvolumina hatten der Firma einen enormen Innovationsschub versetzt. Die Auslieferung einer neuen Generation von Öfen, die Rither unweigerlich an die Weltmarktspitze führen würde, stand kurz bevor. Dazu kam ein Großauftrag für ein Konsortium aus dem nahen Luxemburg, höchst lukrativ, aber mit empfindlichen Konventionalstrafen bei Lieferverzug versehen. Ein langjähriger und sehr wichtiger Kunde.

Die besten Mechaniker und Ingenieure, die Seuss zur Verfügung hatte, arbeiteten schon rund um die Uhr. Die Firma hatte keine personellen Reserven mehr. Da hatte ihn der Anruf aus der Kreisverwaltung, wo er einen sehr guten Kontakt hatte, tief beunruhigt.

Das Einzige, was Seuss bislang wusste, war, dass die zehnjährige Tochter eines Angestellten, der monatelang in Indien auf Montage gewesen und kurz vor Weihnachten zurückgekommen war, gestern zwischen Aachen und Monschau mit dem Krankenwagen hin- und hergefahren wurde, mit dem Verdacht auf eine Infektion mit den schwarzen Pocken. Der Zusammenhang war klar: ein Vater, der ein halbes Jahr in Indien zugebracht hatte – und seine Tochter, die womöglich an einem gefährlichen Virus erkrankt war, das auf dem Subkontinent keineswegs unter Kontrolle war.

«Nun, ich hoffe doch sehr, dass dem Kind geholfen werden kann. Wir kennen die Familie seit langem. Der Vater arbeitet doch schon mehr als zwölf Jahre bei uns. Hat bei uns gelernt, nicht wahr?»

Seuss biss sich auf die Lippen. Es tat weh, dass es einfach immer so zäh lief. Aber so war es schon immer gewesen. Der alte Rither, ja, der hatte ein Gesamtverständnis gehabt, aber seitdem kämpfte Seuss mit der Naivität von Ingenieuren, die mit luziden Träumen neuartiger Wärmeleitung ins Bett stiegen, aber sich darüber hinaus nichts von Relevanz vorstellen konnten.

«Für das Kind wird gewiss alles getan», sagte Seuss langsam. «Aber was meinen Sie, Dr. Velbert, von wem das Mädchen die Erkrankung hat?»

«Ja, sehr gute Frage. Von wem wohl?» Der Ingenieur starrte ihn hilflos an.

«Ja, natürlich, sprechen wir es aus», half Seuss nach, «von unserem besten Monteur. Ich war ja eigentlich sehr froh, dass er wieder zu Hause ist.»

«Muss er wohl ein paar Tage krankgeschrieben werden?»

«War er doch schon.» Seuss sah seinen Chefingenieur an. Konzentrierte sich darauf, ein freundliches Gesicht zu machen und zu lächeln.

«Nach seiner Rückkehr aus Indien», Seuss seufzte, «war der Jupp für zwei Wochen der beliebteste Mann im Betrieb. Die haben ihn in der Kantine gefeiert.»

«Jetzt sagen Sie doch schon, was Sie so umtreibt, Seuss?»

«Verstehen Sie denn nicht? Wenn wir nicht aufpassen, dann werden die uns womöglich die Fabrik zusperren. Dann gehen wir alle für die nächsten Wochen in Quarantäne.»

«Das ist aber doch ganz unmöglich. Wir bauen ab nächster Woche den ROA 15. Wir haben das alles geplant.»

«Genau, Herr Dr. Velbert. Und nicht nur das – wir haben Verträge unterzeichnet, haben Verpflichtungen.»

«Ja, gewiss doch. Was schlagen Sie also vor?»

Velberts Gesicht bekam einen eisigen Ausdruck. Jetzt schien die Botschaft endlich angekommen.

«Unsere Anwälte, auch die Luxemburger, habe ich schon angerufen. Und ich muss gleich zu einer Besprechung. Bei der Kreisverwaltung ist ein Krisenstab gebildet worden. Mit einem medizinischen Leiter, von außerhalb. Keine Ahnung, was so ein Arzt im Schilde führt.»

«Wer ist der Mann?», fragte Dr. Velbert.

«Ein Professor aus Düsseldorf. Hat das Innenministerium geschickt. Ich mache mich später auf den Weg.»

4

«Das zweite Stadium nennt man Eruptionsstadium.»

Jetzt lenkte Günter Stüttgen in eine Tankstelle, um den alten Volkswagen hier in Düren noch einmal vollzutanken, bevor es in den Hürtgenwald ging. Sie standen beieinander, in der feuchten Luft, die der scharfe, belebende Geruch nach frischem Benzin durchdrang. Nikos betrachtete den zurückblickenden Wolf, der auf der Motorhaube prangte, jenes Wappen einer auf die Bildsprache alter Grafenwappen anspielenden, tatsächlich in den späten vierziger Jahren designten Heraldik. Hier war nicht das Schrift-Logogramm eines Industrieprodukts einer alten Vorlage nachempfunden – im Gegenteil, hier war einem mächtigen industriellen Komplex das Privileg zugestanden worden, Boden- und sogar Stadtrecht auszuüben und eine Kommune zu gründen, ein Vorgang, den es in dieser Form zuvor wohl nur in Amerika und der Sowjetunion gegeben hatte, nicht aber im Deutschen Reich oder sonst wo in Europa. Das Emblem von Volkswagen aus Wolfsburg.

Stüttgen tankte und sprach weiter.

«Wichtig ist, dass es beim Eruptionsstadium, etwa am vierten Tag, zunächst zu einer Fiebersenkung kommt, mit der dann der richtige Ausschlag auftritt. Es fängt eigentlich immer im Gesicht an – rötliche Knötchen, die sich dann sehr schnell über den ganzen Körper ausbreiten. Bin gleich wieder da.»

Der Professor betrat das hellerleuchtete Kassenhäuschen der Tankstelle, und Nikos konnte ihm dabei zusehen, wie er hinter der Glasscheibe den Kraftstoff bezahlte.

Ausschlag – die Spezialität der Dermatologie überhaupt und schlechthin. Es war immer nur eine Frage der Zeit, bis es dazu kam. Die Haut schwitzte, blühte aus, schlug aus, verfärbte und veränderte sich. Ausschläge waren, neben Verbrennungen, Läsionen und Tumoren aller Art die Königsdisziplin der Dermatologen. Die Lehre von den Effloreszenzen. Genau das war aber auch der Grund, warum Nikos sich unsicher war, ob er wirklich bei der Dermatologie bleiben und nicht vielleicht doch auf die andere Seite der Medizinischen Akademie wechseln sollte, zu Professor Ruska und seinen magischen elektronischen Apparaturen.

Es war das Besondere an der Elektronenmikroskopie, dass sogar die hässlichsten Krankheiten ihre Schönheit zeigten, wenn man sie auf der Ebene der Zelle betrachtete. Ein Mäusekarzinom in feinem Schnitt besaß sogar etwas von abstrakter Kunst – herausgezaubert aus den tiefsten Strukturen der Natur. Die Aufnahmen von Milbenbären und Wanzenwaranen bereiteten Nikos ein beinahe kindliches Vergnügen. Aber natürlich galt das Hauptinteresse in Professor Ruskas Institut der elektronenmikroskopischen Identifizierung von Viren und Bakterien. Die erstaunlich kompakten und sich so genau voneinander unterscheidenden Dinger faszinierten Nikos. Darin mochte ein Erbe seiner Fischervorfahren mitklingen, das Fundspiel seiner Kindheit, die er an den Stränden Kretas verbracht hatte. Die Tauchgänge an den Felsen von Matala, am besten vormittags, weil die Sonne da die reichsten Tauchgründe in einem Finderlicht offenbarte. Auch hier war es um Formen gegangen. Nicht nur Muscheln, vor allem die Korallen und die zahllosen anderen Lebensformen auf dem Meeresboden hatten Nikos immer schon verzaubert, der Fülle ihrer Erscheinungen wegen. Ins Fluidum des Meeres hinabzutauchen – daran erinnerte sich Nikos komischerweise, fern von Sonne oder glücklichen Felsen, wenn er am Elektronenmikroskop Professor Ruskas saß und sich in der Welt der Viren und Bakterien umsah. Obwohl so winzig, waren sie doch mit klarem Bauplan und einzigartiger molekularer Ausstattung versehen. Und mit diesem aufs wesentlichste beschränkten Rüstzeug waren sie in der Lage, ganze Zivilisationen auszulöschen. Variola, so glaubte Nikos sich zu erinnern, hatte Professor Ruska allerdings noch gar nicht in seiner Probensammlung. Womöglich würde er dem großen Virologen tatsächlich ein paar Proben aus der Eifel mitbringen können. Die wenigen Abbildungen von Variola, die er in Fachbüchern gesehen hatte, waren erstaunlich. Ihr Anblick erinnerte Nikos an Schlüssellöcher, durch die man spähen konnte. Man las auch den Vergleich mit der Form eines Stundenglases, einer Sanduhr.

5

Der erste Schriftsteller, der – weit vor der Zeit, in der man in der Lage war, Variola-Erreger, auch wenn sie die größten aller Viren waren, sichtbar zu machen und zu betrachten – sein freimütiges Bekenntnis gab, selbst an dieser Geißel der Menschheit gelitten zu haben, lässt seine Schilderung mit diesem Bild beginnen:

«Wie eine Familienspazierfahrt im Sommer durch ein plötzliches Gewitter auf eine höchst verdrießliche Weise gestört und ein froher Zustand in den widerwärtigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kinderkrankheiten unerwartet in die schönste Jahreszeit des Frühlebens.»

Die Pocken hatten irgendwann die Pest als die tödlichste Infektionskrankheit der Menschheit überholt und weit hinter sich gelassen. Weil sie so hochansteckend waren und immer wieder überall ausbrechen konnten, zählte man Kinder erst dann zur Familie, wenn sie die Pocken überstanden hatten. Von den Pocken dahingeraffter Nachwuchs kam einfach zu häufig vor, als dass man schon das Herz ganz an die Kinder gehängt hätte, bevor sie die Krankheit überstanden hatten.

«Die Einimpfung derselben ward bei uns noch immer für problematisch angesehen. Spekulierende Engländer kamen deshalb aufs feste Land und impften, gegen ein ansehnliches Honorar, die Kinder solcher Personen, die sie wohlhabend und frei von Vorurteil fanden. Die Mehrzahl war jedoch noch immer dem alten Unheil ausgesetzt; die Krankheit wütete durch die Familien, tötete und entstellte viele Kinder …»

Was der Schreiber dieser Zeilen freimütig bekannte, waren seine Blattern – allgemein der Grund für die Beliebtheit des Gesichtspuders in der Barockzeit und später. Denn auch, wenn jemand die Pocken überlebte, so hatten sie doch häufig sein oder ihr Antlitz völlig entstellt. Vielleicht musste erst ein gänzlich freier Mensch kommen, um das zum ersten Mal in der deutschen Literatur zu bekennen. In «Dichtung und Wahrheit» schreibt Goethe: «Das Übel betraf nun auch unser Haus, und überfiel mich mit ganz besonderer Heftigkeit. Der ganze Körper war mit Blattern übersäet, das Gesicht zugedeckt, und ich lag mehrere Tage blind und in großem Leiden.»

So war es mit den Pocken zur Zeit Goethes, und hundertdreißig Jahre später waren sie noch immer – oder wieder – ein Übel in Deutschland.

Günter Stüttgen kam zurück, und sie stiegen ins Auto. Bevor er den Wagen startete, öffnete er die neue Packung Zigaretten, bot Nikos eine an und gab ihm Feuer. Der Käfer mit den beiden Medizinern füllte sich nun sehr schnell mit blauem Dunst.

Stüttgen schilderte Nikos die weiteren Symptome des zweiten Stadiums. Er beschrieb, wie sich am dritten Eruptionstag auf der Spitze der Knötchen Bläschen bildeten, welche bald erhärteten, perlmuttartig glänzend, und sich wie tief in der Haut liegende Hagelkörner anfühlten. Einmal habe er – natürlich unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen – einem Kranken in Bombay über den Arm gestrichen. Jedes einzelne Körnchen habe man fühlen können, jedes ein wie von einem bösartigen Genie implantierter Fremdkörper.

«Sobald sich diese tief in der Haut liegenden Körner zeigen, lassen auch die übrigen Beschwerden nach, speziell die Kopf- und Kreuzschmerzen, die ich Ihnen geschildert habe. Damit geht das Eruptionsstadium zu Ende.»

6

Patient 1. So hatte der Leiter des Gesundheitsamtes jenen Angestellten der Rither-Werke getauft, der die Pocken höchstwahrscheinlich aus Indien in den Kreis Monschau eingeschleppt und seine Tochter, Patient 2, damit angesteckt hatte. Patient 1. Oberkreisdirektor Äugler, eine Handvoll anderer wichtiger Herren der Kreisverwaltung sowie der Polizeichef Oberkommissar Schwey blickten auf eine Art von Diagramm, das der agile Professor aus Düsseldorf vor ihnen an einer Schiefertafel skizzierte, die aus dem Bauamt in das Büro des Oberkreisdirektors herübergebracht worden war. Ganz oben in der Mitte stand Patient 1. Jeder der Herren hatte einen Aschenbecher vor sich stehen und bemühte sich nach Kräften, ihn zu füllen.

Vom Amtsarzt bekamen sie zunächst eine kurze Schilderung, was Patient 1alles widerfahren war – soweit man das zu diesem Augenblick sagen konnte. Der Professor aus Düsseldorf hatte dabei düster den Kopf geschüttelt und seinem Assistenten, einem sportlichen jungen Mann mit schwarzen Locken, wohl Südländer, immer wieder Bemerkungen zugeflüstert, die dieser dann in seine Aufzeichnungen übernahm.

Bevor Patient 1 zu diesem geworden war, war er einfach nur ein Monteur der Rither-Werke gewesen, den ein Auftrag für ein halbes Jahr nach Indien geführt hatte. Kurz vor dem Weihnachtsfest war der Mann zurückgekehrt. Er war vor ein paar Jahren gegen die Pocken geimpft worden, weshalb der Hausarzt in Lammerath seine Beschwerden, die Anfang Januar aufgetreten waren, Fieber und starke Gliederschmerzen, für eine Erkältung und die später folgenden Veränderungen auf der Haut für die harmlosen Windpocken gehalten hatte. Dabei war es geblieben. Seit etwa zwei Wochen hatte der Mann wieder ganz normal gearbeitet, und vor nicht einmal einer Woche war er bei der verpflichtenden Routineuntersuchung am Tropeninstitut in Hamburg gewesen. Auch dort hatte man auf Windpocken getippt.

«Ist dem Mann denn wenigstens Blut abgenommen worden?», hatte Professor Stüttgen gefragt, dabei aber bereits resignierend den Kopf geschüttelt, da man sogar in Hamburg offenbar keine große Ahnung von Variola hatte. Die Frage wurde allerdings bejaht. Die Blutprobe sei wie üblich nach München ans dortige tropenmedizinische Institut geschickt worden, dem einzigen Ort in Deutschland, an dem diese Untersuchung möglich war. Das Ergebnis stehe noch aus. Patient 1 sei zurzeit wohlauf. Ganz anders hingegen Patient 2, oder besser Patientin 2, denn es handele sich um die neunjährige Tochter. Die Zigarettenschachteln knisterten, jeder der Herren steckte sich eine an. Man ahnte, dass es langsam heikel wurde.

Das Kind also sei, knapp drei Wochen nachdem sein Vater erste Symptome gezeigt habe, krank geworden. Wieder sei der Hausarzt konsultiert worden, wieder lautete die Diagnose auf Windpocken, aber trotz der vom Hausarzt verordneten Bettruhe habe sich der Zustand des bis dahin gesunden Mädchens nicht verbessert. Da seien dem Hausarzt Zweifel gekommen, er habe Rat beim Amtsarzt gesucht, sie hätten Fachbücher gewälzt und seien schließlich zu dem Schluss gekommen, das Kind sofort in die Krankenheilanstalten nach Aachen bringen zu lassen. Das war gestern.

An dieser Stelle wurde die ohnedies schon gespannte Atmosphäre vollends unbehaglich, was auch daran lag, dass Professor Stüttgen zunehmend einen derart verzweifelten Eindruck machte, als stecke ihm ein Stachel im Fleisch, den jede weitere Schilderung der fatalen Umstände und Entscheidungen am Rande tiefer hineintreibe.

Nikos Spyridakis, den Stüttgen gebeten hatte, für ihre Belange alles zu protokollieren und überdies zu notieren, was ihm sonst noch auffalle, studierte zwischendurch immer wieder die Gesichter der anderen Männer im Raum. Der Oberkreisdirektor verzog keine Miene, ganz egal, was erzählt wurde, er rauchte nur eine Zigarette nach der anderen. Ein auffälliger Bernsteinring leuchtete an seiner linken, die Zigarette haltenden Hand, die ganz ruhig war. Auch ihre Fingerspitzen und Nägel gingen farblich bereits in Richtung Bernstein. Der Amtsarzt bemühte sich sehr um eine korrekte Darstellung des Vorgefallenen, aber es war ihm anzumerken, dass ihn Stüttgens Reaktion beeindruckte. Das Ganze würde kein Ruhmesblatt für die Ärzteschaft zwischen Aachen und Monschau füllen, so viel stand fest. Denn was sich gestern Abend um die Unterbringung des schwer fiebernden, zeitweise schon delirierenden Kindes, Patientin 2, herum abgespielt hatte, war kaum zu glauben.

Selbst Nikos – der grundsätzlich fast alles für möglich hielt, da er einem Volk entstammte, das seit mehr als zweitausend Jahren, seit dem durch einen umfassenden, absurden Bürgerkrieg selbst verschuldeten Untergang seiner legendären Hochkultur, ununterbrochen fremdbeherrscht oder im Bürgerkrieg gewesen war und zwischen allen Kulturen und Stühlen gehangen hatte und wohl nur von einer neuen Heimat namens Europa erlöst werden konnte –, staunte über seinen Notizen, während er dem Bericht des Amtsarztes folgte und dabei angelegentlich zusah, wie sich das Gesicht von Professor Stüttgen immer weiter verdüsterte.

In Aachen hatte der Rot-Kreuz-Mann, der den Krankenwagen des Kreises Monschau fuhr, ein treuer Bauer Ende fünfzig, mehr als zwei Stunden vor dem Tor der Krankenanstalten warten müssen, denn die Aufnahme des Kindes war zunächst verweigert worden. Die Nachtschwester habe den diensthabenden Arzt geholt, dieser habe sich die Liste seiner abwesenden Vorgesetzten hinauftelefonieren müssen. Bei Temperaturen knapp über null Grad wartete der Fahrer draußen, hustend und fiebernd das Mädchen im Inneren des Wagens. Irgendwann waren sie dann alle dort versammelt, Oberarzt, Stationschef, Klinikdirektor und sogar der Leiter des städtischen Gesundheitswesens. Mit Taschenlampen leuchteten sie durch die Wagenfenster, um das von Pusteln übersäte Kind zu begutachten. Schwer zu entscheiden, was man sich grauenvoller vorstellen muss – den Anblick des armen Mädchens im Inneren oder den der hochmögenden Mediziner in ihren Wintermänteln und mit ihren Handschuhen, in denen sie die Taschenlampen hielten. Sie blickten durch die Scheiben wie in ein Aquarium, baten den Fahrer sogar mehrfach, in den Wagen zu steigen und das Kind umzudrehen, damit sie es besser sehen konnten. Damit sie besser sehen konnten, was nicht sein konnte, weil es nicht sein durfte: ein im Jahre 1962 an den schwarzen Pocken erkranktes, hochinfektiöses deutsches Kind. Doch glücklicherweise, aus Aachener Sicht, stammte dieses kranke Kind, das nicht sein durfte, aus Monschau. Es wurde also abgewiesen und zurückgeschickt. Obwohl mit einer Isolierstation ausgestattet und mit mehr als einem Dutzend Ärzten im Stab, die gerade erst frisch gegen die Pocken immunisiert worden waren, weigerte sich Aachen kategorisch, aus formalen Gründen, das Kind aus Monschau aufzunehmen. Kaum war der Krankenwagen vom Hof, rief der Aachener Gesundheitschef im Innenministerium an. Der Beamte aus dem Ministerium teilte seine Sicht und verständigte den Direktor des Monschauer Krankenhauses, gab ihm zu verstehen, dass er sofort alle Vorkehrungen für die Aufnahme eines Pockenfalles zu treffen habe.

«Wenn ich das gewusst hätte!», rief Professor Stüttgen nun, «wir hätten das Kind jederzeit bei uns in Düsseldorf unterbringen können. Wir hatten Anfang Januar ohnedies einen eigenen Pockenfall, ein Ingenieur, der sich in Afrika angesteckt hat. Wir wären vorbereitet gewesen.»

«Der Direktor unseres Krankenhauses hat ja – das hat er mir telefonisch mitgeteilt – sogar danach gefragt. Ausdrücklich. Nach einer Unterbringung in Düsseldorf», warf nun der Oberkreisdirektor ein. Nikos sah, wie sein Bernsteinring bei diesen Worten im Takt auf und ab hüpfte. Der Zigarettenrauch wurde schwungvoll verwirbelt.

«Aber da war strikt nichts zu machen. Das Ministerium bestand darauf, dass das Mädchen bei uns behandelt wird.»

Exportieren Maschinen made in Germany nach Indien, nehmen Blut ab in Hamburg. Untersuchung in München. Aber wenn es dann einen Fall gibt, dann ist der Patient aus Monschau und soll dort bleiben, dachte Stüttgen. Aber in dieser Runde war keine Zeit, sich mit so etwas aufzuhalten und zu lamentieren.

Die Patienten 1 und 2waren vermutlich umgeben von Nummer 3 und 4, denn was er zuvor über den jüngeren Bruder und die Mutter gehört hatte, legte diese Vermutung nahe. Es gab ja auch oft milde Verläufe. Zudem seien die beiden geimpft, was einen glimpflichen Verlauf versprach, infektiös könnten sie aber dennoch sein. Das war also die Kernfamilie.

Stüttgen stand auf, wischte sich mit der Hemdmanschette über die Lippen und begann, mit schnellen Strichen, teilweise assoziativ, den Herren einen möglichen Schlachtplan zu skizzieren.

«Wir müssen vorgehen wie Detektive, wir dürfen niemanden übersehen.»

Bei diesen Worten riss es den Polizeichef, der in seinen Gedanken ein wenig abgedriftet war, da er mit ganz diskretem Blick auf die Uhr geprüft hatte, wie lange es noch war, bis diese gewisse Fernsehsendung beginnen würde.

Doch nicht nur ihm ließ es Stüttgen im Folgenden schwindlig werden, sondern auch dem Oberkreisdirektor und seinen Beamten. Der Einzige, der Stüttgens Ansatz insgeheim gut fand, war der Amtsarzt, der irgendwann in seinem Studium einen Schein in Epidemiologie hatte machen müssen. Er war froh, dass der Professor so hart war, das gab ihm selber etwas Spiel. Der Amtsarzt wusste, was auf sie alle zukam: Jeder, der in den letzten vier Wochen mit einem Mitglied der Familie zusammen gewesen war, recht eigentlich sogar seit der Rückkehr des Mannes aus Indien, musste ermittelt werden. Das betraf zuerst die Nachbarn und Verwandte, aber auch die Schule, da beide Kinder ja nach den Weihnachtsferien noch ein paar Tage in ihren Klassen gewesen waren.

«Aber was dann? Was soll das bedeuten?», fragte der Oberkreisdirektor. «Ich meine, für die Schule?»

«Wir werden die Schule schließen, alle Kinder aus den beiden Klassen und womöglich noch mehr in Quarantäne stecken, am besten in den Räumlichkeiten der Schule selbst», sagte Stüttgen trocken und fuhr dann schnell fort. Er ließ den anderen keine Zeit, ihr Entsetzen darüber auszudrücken. Strich um Strich, Verbindung um Verbindung zeigte er auf und skizzierte ein grobes Netzwerk möglicher Infektionswege: die Hausarztpraxis und die damals mit dem scheinbar an Grippe oder Windpocken erkrankten Vater zusammen im Wartezimmer wartenden Patienten. Die Helferinnen der Hausarztpraxis. Der Arzt selbst und seine Familie. Der Krankenwagenfahrer. Und dessen Familie.

Mit jedem Strich erinnerte das Ganze den Oberkreisdirektor mehr an den Stammbaum eines abartigen neuen Herrschergeschlechts – ein teuflischer Anti-Prinz Karneval und sein Gefolge aus nahen und nächsten Verwandten. Die gerade dabei waren, seinen Landkreis zu übernehmen.

«Hier wären wir jetzt», sagte Stüttgen und sah mit Zufriedenheit, dass Nikos sein Diagramm aufs sorgsamste übertragen hatte. Es würde bald noch weiterwachsen, aber für den Moment fehlte nur noch eine Verbindung, ein Knotenpunkt der Kontakte, der unbedingt miteinbezogen werden musste.

«Was nun noch aussteht: die Arbeitsstelle von Patient 1. Diese Rither-Werke.»

Nikos blickte interessiert auf den Oberkreisdirektor, der hörbar schluckte. Die Hand mit dem Bernsteinring und der Zigarette rückte die Brille zurecht. Der Verwaltungschef sah seine Beamten an.

«Ich habe Direktor Seuss schon verständigt», warf einer von ihnen ein. «Er müsste bald hier eintreffen.»

«Wie viele Mitarbeiter hat der Betrieb denn, oben in Lammerath, meine ich», fragte Stüttgen und zündete sich eine neue Zigarette an.

«Fünfzehnhundert. Ist der mit Abstand größte Arbeitgeber der Region. Aber das kann ja nicht sein, dass …», der Oberkreisdirektor brach ab und wies in einer undeutlichen Bewegung auf den Stammbaum der Pockenherrschaft über seinen Kreis.

«Was kann nicht sein, wenn ich fragen darf?»

«Wir können ja nun nicht die Rither-Werke schließen, oder? Genauso gut könnte man den Karneval absagen, das geht ja auch nicht.» Der Verwaltungschef bemühte sich, bei dem Thema ein wenig Heiterkeit aufkommen zu lassen.

«Sind Sie da so sicher?»

Der Polizeichef warf dem Oberkreisdirektor einen unsicheren Blick zu. Äugler versuchte, wieder die Kontrolle zu übernehmen. Er schlug einen etwas härteren Ton an.

«Bitte Sie, Professor, hören Sie mal auf zu scherzen. Ein Mädchen ist krank, das ist bedauerlich. Vielleicht haben sich einige andere angesteckt. Aber es gibt Grenzen, was man den Leuten zumuten kann.»

«Bei einer Krankheit wie den Pocken steht man einem Naturphänomen gegenüber, das muss Ihnen klar sein. Die Natur kennt den Begriff der Zumutung nicht. Die nimmt keine Rücksicht auf Weiberfastnacht oder Rosenmontag. Oder auf sonst irgendetwas.»

Nach dieser für das Rheinland wie die Eifel unglaublichen Aussage setzte Stüttgen mit eindringlicher Stimme nach:

«Wir haben eine Chance, den Spuk wieder einzufangen. Aber dazu braucht es gerade jetzt am Anfang absolute Präzision. Analyse. Und Entschlossenheit, die Folgerungen daraus auch umzusetzen. Verstehen wir uns da?»

Alle blickten ihn ernst an. Und schweigend. Der Polizeichef räusperte sich, weil er ahnte, dass die Republik den Mörder heute Abend ohne ihn dingfest machen würde.

7

Vera Rither, ihre rötlich blonden Haare zu einem schwungvollen Bob geschnitten, in engen Keilhosen und in einen eleganten, aber viel zu dünnen Wildledermantel gekleidet, wie es diesen Winter an der Seine Mode war, sah skeptisch lächelnd zu, wie der alte Michel Behrends ihr Gepäck in den Kofferraum des Mercedes wuchtete. Und dabei ein mehr als respektvolles Grummeln von sich gab – ob das Fräulein Vera wohl der Meinung sei, es herrsche in der Eifel ein Mangel an Steinen? Die Koffer waren so schwer, weil Vera sie mit einer absurden Menge an neuen Schallplatten und Büchern vollgestopft hatte. In ihrem hektischen Pariser Alltag fand sie kaum mehr Zeit für diese Dinge, und sie hatte sich vorgenommen, den für zwei Wochen geplanten Aufenthalt in Monschau neben den ganzen juristischen Geschichten mit Musikhören und Lesen zu verbringen.

Es ginge ihn ja nichts an, sagte Behrends, nachdem er darauf bestanden hatte, Vera die Wagentür aufzuhalten und zu warten, bis sie sich gesetzt hatte, aber wie ein so dünnes Mädchen so schwere Koffer haben könne, das wolle ihm nicht in den Schädel.

Behrends’ hageres Gesicht hatte sich in den letzten Jahren immer mehr eingefältelt, war ledriger und zäher geworden, ohne dass er dabei seine Agilität verloren hätte. Infolge eines frühen Arbeitsunfalles in der Gießerei der Rither-Werke fehlten ihm zwei Finger der linken Hand, und Vera hatte als Kind immer gestaunt, wenn die verbliebenen drei mit äußerster Geschicklichkeit in die Hosentasche getaucht waren, um eines der Bonbons herauszufischen, die er dort zuverlässig bei sich trug. Die verkrüppelte Hand war ihrer kindlichen Ansicht nach weniger ein Defizit als ein besonderes Merkmal gewesen, das Michel Behrends mehr auszeichnete als behinderte – was vielleicht auch an den Süßigkeiten gelegen haben mochte, die die dreifingrige Kralle so verblüffend zu spenden vermochte.

Nun blickte sie auf die altvertrauten Finger, die das Lenkrad des schweren Mercedes hielten und diesen aus dem Parkhaus am Flughafen in den immer tieferen Winter steuerten, mit gedämpftem Geräusch und makelloser Motorenleistung.

Der Alte berichtete ihr mit seiner schnarrenden Stimme, was sich alles so in der Firma getan hatte. Die Probleme, die der Großauftrag des Luxemburger Stahl-Konsortiums bereitete. Der Dreischichtbetrieb, den Direktor Seuss mehr oder weniger über Nacht einführte. Alle hatten da mitgezogen, aber angesichts des diesjährig harten Winters waren vor allem die Nacht- und Frühschicht für die Pendler aus umliegenden Dörfern recht fordernd. Nicht jeder habe ja sein Häuschen in Lammerath stehen.