Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

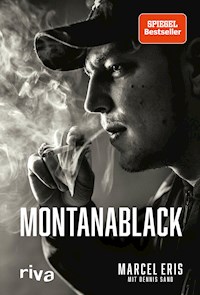

- Serie: MontanaBlack

- Sprache: Deutsch

»Ich wachte auf und fühlte mich wie ein King. Seitdem habe ich nie wieder gekifft.« Mit Anfang 20 ist Marcel Eris an seinem absoluten Tiefpunkt. Er ist drogenabhängig, hat keine Arbeit und wird obdachlos. Um an Geld für Gras und Kokain zu kommen, knackt er Autos und steigt in Häuser ein. Nichts deutet darauf hin, dass dieser perspektivlose Drogenabhängige aus Buxtehude es schaffen sollte, noch einmal in ein normales Leben zurückzukehren. Doch er schafft es und lässt die Welt übers Internet daran teilhaben. Marcel Eris wird zu MontanaBlack und MontanaBlack zu Deutschlands erfolgreichstem Gaming-Streamer mit Millionen Fans auf YouTube und Twitch. Schonungslos offen erzählt er in seiner Autobiografie von dieser Zeit, die ihn tief geprägt hat, und davon, wie er es geschafft hat, vom Junkie zum YouTube-Star zu werden.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 392

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MARCEL ERIS

MIT DENNIS SAND

MONTANABLACK

MARCEL ERIS

MIT DENNIS SAND

MONTANABLACK

VOM JUNKIE ZUM YOUTUBER

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden, sind authentische Geschichten. Einige Namen und Orte, die in diesem Buch vorkommen, mussten allerdings aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen verändert werden.

Die Bilder stammen aus dem Archiv des Autors.

Für Fragen und Anregungen

Wichtiger Hinweis

Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

9. Auflage 2021

© 2019 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH

Türkenstraße 89

80799 München

Tel.: 089 651285-0

Fax: 089 652096

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Redaktion: Manuela Kahle

Umschlaggestaltung: Isabella Dorsch

Umschlagabbildung: Christian Schenkel

Satz: ZeroSoft, Timisoara

Druck: GGP Media GmbH, Pößneck

eBook: ePubMATIC.com

ISBN Print 978-3-7423-0959-4

ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-0680-4

ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-0594-4

Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter

www.rivaverlag.de

Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de

INHALT

Prolog

Teil 1: Abstieg

I. Kindheit

II. Jugend

III. Junkie

Epilog

Teil 2: Aufstieg

Prolog

IV. Leben

V. YouTube

Epilog

PROLOG

Es ist die Hoffnung, die uns Menschen auch in unseren dunkelsten Stunden am Leben hält. Die Hoffnung auf ein Leben, das besser ist als das, welches wir gerade führen. Doch das Gefühl der Hoffnung besitzen nur die Menschen, die wissen, was es heißt, eine Perspektive zu haben. Meine gegenwärtige Perspektive beschränkt sich auf vier Quadratmeter, auf ein unmöbliertes Zimmer mit einem vergitterten Fenster. Vielleicht kommt dieser Ort dem nahe, was einige Menschen die Hölle nennen. Aber die Hölle war nicht dieser Raum. Die Hölle war nicht diese Klinik. Die Hölle, das waren wir selbst. Die Hölle war ich. Ich war an meinem Tiefpunkt angelangt. Ich war unten. Ich war ganz tief unten. Das wusste ich.

An diesen Ort zu gehen war das Eingeständnis, dass ich am Ende war. Ich weiß nicht, ob ich es allein geschafft hätte. Ob ich den Weg allein gefunden hätte. Aber ich wurde ein Stück weit begleitet. Oma und Sabrina haben mich hierhergebracht. Es waren drei lange Stunden Fahrt. Drei Stunden, in denen keiner von uns auch nur ein Wort sprach. Ich lehnte mich gegen das Autofenster und starrte auf die vorbeiziehende Landschaft. Da war nicht viel. Da war bloß Asphalt. Und ein paar kahle Bäume, die an den Rändern der Autobahn standen. Ich kannte den Ort nicht, zu dem wir fuhren. Ich wusste nur, dass er mitten im Niemandsland war. Weit entfernt von einer großen Stadt. Omi wechselte von der Autobahn auf die Landstraße, und die Welt außerhalb der Fensterscheibe veränderte sich. Mehr Bäume, weniger Beton. Sabrina machte das Radio an, aber sie bekam keinen Sender rein. Nur Störfrequenzen. Sie drehte es wieder aus. Draußen begann ein leichter Nieselregen. Das Wetter passte zu unserer gedrückten Stimmung. Ich kurbelte das Fenster leicht runter, um wenigstens ein wenig frische Luft zu bekommen. Dann baute sich vor uns am Horizont langsam ein weißer Gebäudekomplex auf.

»Ich glaube, das ist es«, sagte Omi. Ich nickte. Als sie auf dem Parkplatz hielt, spürte ich, dass hier etwas endete. Dass hier ein Teil meines Lebens sein Ende fand. Manchmal müssen Dinge enden, damit neue Dinge beginnen können, dachte ich mir. Wir stiegen aus Omis dunkelblauer E-Klasse aus. Sabrina strich mir über den Kopf und drückte mir die Hand.

»Du schaffst das«, flüsterte sie mir zu. Ich nickte. Klar. Ich schaffe das. Welche Wahl habe ich denn auch? Wir betraten das große Gebäude durch eine automatische Glastür. Meine Tasche hielt ich fest umklammert, sie war alles, was ich jetzt noch hatte. »Ist doch nett«, sagte Oma. Ich wusste, dass sie nicht meinte, was sie sagte. Dann ging sie zum Empfang, wo eine junge Krankenschwester saß, und erkundigte sich, wo wir jetzt hinmüssten.

»Erdgeschoss, diesen Gang hier ganz durch. Sie sehen dann, wo es ist. Ich gebe den Kollegen schon einmal Bescheid.«

Die junge Frau in dem weißen Kittel musterte mich von oben bis unten. Ich fühlte mich wie ein Schwerverbrecher. Mir ging es mies. Mir ging es wirklich richtig mies. Ich trottete los und kam in den großen Flügel – »Entgiftungsstation« stand da. Wir folgten dem langen Gang bis zu einer großen, schweren Tür, die von einer Art Metallkäfig umgeben war. Dort wartete schon ein Arzt. Der Mann trug einen weißen Kittel. Er hatte graue Haare, einen Schnurrbart und ein gütiges Gesicht. Er nickte uns zu.

»Gut, Omi«, sagte ich. »Aber hier muss ich jetzt allein weiter.«

»Du tust das Richtige, mein Junge!«, redete sie mir gut zu. »Ich bin stolz auf dich.«

Dann nahm ich sie in den Arm und fing an zu weinen. Ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte keine Schwäche zeigen. Aber es ging nicht anders. Es brach einfach aus mir heraus. Ich weinte nicht um mich. Ich weinte, weil meine Oma hier stand und mir noch immer gut zusprach, nach allem, was ich getan hatte. Nach allem, was ich ihr angetan hatte. Ich schämte mich so wahnsinnig. Und doch hielt sie noch zu mir. Ich durfte sie jetzt nicht enttäuschen. Ich durfte sie jetzt nie mehr enttäuschen, dachte ich mir. Oma streichelte mir über den Rücken. Ich sah, wie auch ihre Augen feucht wurden, aber sie war jetzt stark für uns beide. Dann gab ich Sabrina einen Kuss.

»Ich liebe dich«, sagte meine Freundin.

Ich drehte mich ein letztes Mal um, winkte den beiden zu und ging dann zu dem Arzt, der schon auf mich wartete. Er gab mir die Hand und lächelte mich milde an.

»Das wird schon wieder«, sagte er in einem ruhigen Ton. Das hatte er wahrscheinlich schon sehr, sehr vielen Leuten gesagt, die hier vor ihm standen. Vor dieser großen schweren Tür. Dieser Pforte in eine andere Welt. Ich fragte mich, wie oft es wirklich wieder etwas wurde.

Der Mann öffnete den Metallkäfig und gab mir zu verstehen, dass ich vorgehen sollte. Als ich die Schwelle überschritten hatte, zog er die Tür hinter sich wieder zu und schloss sie zweimal ab. Ich hörte das metallische Geräusch des Schlüsselbundes. Ich fühlte mich, als wäre ich im Knast. Und irgendwie war ich das ja auch. Die Entgiftungsstation war nicht zugänglich für normale Patienten. Man konnte hier nicht einfach kommen und gehen.

»Bitte«, sagte der Arzt und gab mir zu verstehen, dass ich den Flur entlanggehen sollte. Das helle Neondeckenlicht blendete mich. Die Wände waren weiß gestrichen. Es hingen vereinzelte Bilder da, abstrakte, eingerahmte Malereien. Ich schleppte mich über den mit grauem Linoleum belegten Boden. Mein Körper fühlte sich schwer an. Alles war so schwer. Ich hatte das Gefühl, ich würde die Last der Welt auf meinen Schultern tragen.

»Ist alles in Ordnung?«, fragte mich der Arzt.

»Ja, alles in Ordnung.« Ich ging weiter.

Am schlimmsten war der Geruch. Dieser klassische Krankenhausgeruch. Es fühlte sich alles so unreal an. Als wäre ich gefangen in einem bösen Traum. In einem bösen Traum, der einfach nicht mehr enden wollte.

»Hier herein, bitte.« Der Mann führte mich in sein Büro. Ein großer Raum mit einem riesigen Schreibtisch, auf dem sich die Akten stapelten. An der Wand stand ein Bücherregel, das vollgepackt war mit medizinischer Fachliteratur. Ich setzte mich auf den Holzstuhl, während sich der Arzt mir gegenüber in seinen schweren Ledersessel fallen ließ.

»Ich muss Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen, ist das in Ordnung?«

»Natürlich.«

»Ihr Name ist …«

»Marcel Eris.«

»Marcel Eris. Hier haben wir es. Geboren sind Sie am 2. März 1995?«

Ich zögerte kurz. »Richtig.«

»Und Sie sind polytoxikoman, wie ich Ihrer Akte entnehme?«

Ich schaute den Mann an. Ich hatte dieses Wort noch nie gehört. »Was heißt das?«

»Oh, entschuldigen Sie bitte. Medizinerdeutsch. Das bedeutet: mehrfachabhängig. Sie sind abhängig von mehreren Substanzen?«

Ich dachte kurz nach und nickte.

»Ja. Hauptsächlich Cannabis und Kokain.«

»Beruflich machen Sie momentan …«

»… ich bin arbeitslos.«

»Und wohnen tun Sie …«

»Eigentlich wohne ich bei meinen Großeltern. Aber … ich bin derzeit auch obdachlos.«

Es tat mir weh, das auszusprechen. Ich schämte mich. Wie tief bin ich in den letzten Jahren nur gesunken? Wie konnte ich mein Leben nur so versauen? »Ihre Sachen …«, sagte er und zeigte auf meine Tasche, in die ich mein restliches Zeug gepackt hatte, das mir noch geblieben ist.

»… die dürfen Sie hier leider nicht mitnehmen. Wir verwahren das aber alles für Sie auf, Herr Eris.«

»Wieso darf ich das nicht behalten?«, fragte ich ihn etwas schockiert.

»Wissen Sie, wir haben in der Klinik sehr viele Suchtkranke. Wir haben hier schon Menschen gehabt, die haben eine Deoflasche aufgeschraubt und ausgetrunken, nur damit sie ihre Alkoholsucht befriedigen konnten.«

»Ich verstehe.«

Es fiel mir schwer, mich auch noch von meinem restlichen Hab und Gut zu trennen. Aber ich war bereit, alles zu tun, was nötig war.

Ich ging in einen Waschraum, wo ich mich komplett ausziehen musste.

Dann wurde ich untersucht. Nach einer guten Stunde waren wir fertig.

»Sie bekommen morgen ein Zweibettzimmer, Herr Eris. Heute haben wir leider nur noch ein Vierbettzimmer für Sie. Kommen Sie bitte mit.«

Ich folgte ihm den Gang entlang, bis er auf eine Tür zeigte.

»Ruhen Sie sich etwas aus, wir sehen uns dann morgen.«

Ich öffnete das Zimmer. Es war klein. Viel kleiner, als ich erwartet hatte. An den Wänden standen zwei Hochbetten. Drei davon waren belegt. In der Mitte des Raumes war ein Tisch, an dem ein großer, schwerer Mann saß. Er hatte überall Tätowierungen. Auf den Armen, auf den Händen, sogar im Gesicht. Wildes Zeug. Sterne, Symbole, Tiere. Der Mann hatte lange, fettige Haare. Er war vielleicht 50 Jahre alt.

Ich begrüßte ihn, aber er antwortete nicht. Er nahm mich gar nicht richtig wahr. Er starrte einfach nur vor sich hin. Als wäre er gar nicht in diesem Raum. Als wäre er in einer ganz anderen Realität. In den Betten lagen noch zwei Männer. Einer winkte mir kurz zu. Ein wortloser Gruß. Ich erschreckte mich, als ich sah, wie dünn das Kerlchen war. Er bestand nur noch aus Haut und Knochen. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Der Kerl war ein lebendes Skelett. Als ich in seine Augen schaute, sah ich, da gar kein richtiges Leben mehr. Sie waren einfach nur trübe.

Den dritten Mann konnte ich nicht erkennen. Er hatte sich komplett in das Bettlaken eingewickelt und verharrte in Fötusstellung. Beine angewinkelt, Oberkörper zusammengezogen. Er sah aus wie ein Gespenst. Die Stille im Raum wurde nur durch sein Wimmern unterbrochen. Durch sein schmerzerfülltes Wimmern, das gar nicht mehr enden wollte. Er klang wie ein Hund, den man angeschossen hatte. Ich setzte mich auf das freie Bett und starrte aus dem Fenster. Man konnte es nicht öffnen, es war vergittert. Draußen war jede Menge Natur. Ein großer Park, in dem die normalen Patienten des Krankenhauses spazieren gehen konnten. Nur für uns war das nicht zugänglich. Wir waren hier eingeschlossen. Alles war so leer. Meine Welt. Mein Kopf. Meine Gefühle. Da war einfach nichts mehr.

Dann legte ich mich hin und weinte. Ich weinte geräuschlos, bis ich einschlief.

Am nächsten Morgen hatte ich mich ein wenig gefangen und sah mich auf der Station um. Alles wirkte gepflegt. Aber die Menschen, die hier untergebracht waren, waren das fertige Volk vom fertigen Volk.

Junge Menschen, die wie Greise aussahen. Teenager, die ihr Leben schon hinter sich hatten. Menschliche Zombies, die durch die Gänge irrten und nichts mehr mitbekamen. Heroinabhängige. Alkoholiker. Kokser. Menschen, die am Anfang vom Ende waren. Es war unheimlich. Wie in einem Horrorfilm. Ich ging weiter und fand den großen Aufenthaltsraum. Er war liebevoll eingerichtet.

»Hi«, begrüßte mich eine Frau. »Bist du neu?«

»Ja«, sagte ich und nickte ihr zu. »Marcel.«

»Linda. Willkommen in der Hölle, Marcel.«

Ich schaute Linda an. Sie war etwa 40 Jahre alt. Sie hatte lange, blonde Haare und wunderschöne blauen Augen. Aber ihr Gesicht war komplett eingefallen. Es sah aus wie ein Totenkopf.

Linda trug den obligatorischen weißen Krankenhauskittel, den alle auf der Station trugen. Ich sah ihre nackten Beine. Überall auf ihnen waren Löcher von Einstichen. Und um die Löcher herum war die Haut dunkelblau. Als würde sie einfach abfaulen. Als Linda bemerkte, dass ich auf die Haut starrte, lächelte sie gequält.

»Ich war Kindergärtnerin.«

»Bitte was?«

»Ich war Kindergärtnerin. Und ich wollte nicht, dass die Kinder oder die Eltern mitbekommen, dass ich Heroin spritze. Dass ich Einstichwunden habe. Also habe ich nicht in die Arme gespritzt. Sondern in die Beine.«

Ich musste schlucken.

»Ganz einfach Junkie-Logik«, lachte sie. »Na ja, jetzt faulen sie mir weg.« Es war kaum zu ertragen.

Ich lehnte mich zurück und starrte auf die große Uhr, die an der Wand hing. Ich beobachtete den Sekundenzeiger, wie er sich langsam, ganz langsam vorwärtsbewegte. Ich schloss die Augen. Die Zeit verstrich nicht an diesem Ort. Eine Minute fühlte sich an, als bräuchte sie eine Stunde, um zu vergehen. Niemand sprach. Ich hörte, wie im Fernsehprogramm irgendeine Nachrichtensendung lief. Man war an diesem Ort komplett auf sich selbst zurückgeworfen. Man war gezwungen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Mit seinen Gedanken. Mit seinen Taten. Mit seinen Perspektiven. Die Dinge, vor denen die meisten von uns jahrelang weggelaufen waren. Nach einiger Zeit, ich weiß nicht, ob eine oder ob mehrere Stunden vergangen waren, kam ein Mann in einem weißen Kittel in den Raum.

»Herr Eris«, sagte er. »Da sind Sie ja. Würden Sie bitte mitkommen?«

Ich folgte ihm willenlos in einen dieser vielen Räume, die alle gleich aussahen. In dem Zimmer, in das er mich führte, war ein Stuhlkreis aufgebaut. Auf den Stühlen saßen Patienten. Ein Stuhl war frei. Ich setzte mich und schaute in die Gesichter der anderen, die hier saßen. In dem Moment begriff ich, dass ich jetzt einer von ihnen war. Ein Abhängiger. Ein Abgehängter. Ich verstand, dass ich an einem Punkt war, an dem ich endlich Verantwortung übernehmen musste. Für meine Taten. Für mein Handeln. Für mich selbst. Denn wenn ich das nicht tun würde, dann würde ich niemals eine Perspektive gewinnen können. Dann würde ich so enden, wie einige von den Zombies, die hier saßen. Die wirklich am Ende waren.

»Herr Eris«, sagte der Mann in dem weißen Kittel. »Herzlich willkommen zu Ihrer ersten Gruppentherapie. Hier reden wir über das, was passiert ist. Über die Dinge, die Sie dazu gebracht haben, süchtig zu werden. Nur wenn wir unsere Vergangenheit verstehen, können wir unsere Zukunft in den Griff bekommen.«

Ich atmete tief durch. Ich ahnte schon, was auf mich zukommen würde. »Machen Sie sich keine Sorgen. Alles, was hier gesagt wird, bleibt in diesem Raum.« Einige der anderen nickten. Die anderen starrten apathisch in die Luft.

»Da Sie neu sind, Herr Eris, warum erzählen Sie uns nicht Ihre Geschichte? Erzählen Sie uns, wer Sie sind. Und warum Sie hier sind.«

Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und fuhr mir mit der Hand durchs Gesicht. Also gut, dachte ich. Dann erzähle ich meine Geschichte.

»Und fangen Sie doch am besten ganz vorne an«, ermutigte mich der Arzt.

TEIL 1

ABSTIEG

I. KINDHEIT

Das Leben ist die Summe all der Entscheidungen, die wir treffen. Es ist egal, ob diese Entscheidungen gute oder schlechte Entscheidungen sind, denn sie machen uns zu dem, was wir sind, sie bringen uns an den Punkt, an dem wir heute stehen. Wenn ich an all diese Momente denke, die in meinem Leben eine besondere Bedeutung hatten, an all die Menschen, die mein Leben reicher gemacht haben, dann denke ich immer auch an Buxtehude. An meine Heimat. An den Ort, an dem alles passiert ist. Der Ort, der mich zu dem Menschen formte, der ich heute bin. Buxtehude liegt eine halbe Stunde vor den Toren Hamburgs. Eine Kleinstadt. 40 000 Einwohner. Ich bin in Buxtehude geboren. Ich bin in Buxtehude aufgewachsen. Ich habe in Buxtehude meine schönsten und meine schlimmsten Stunden verbracht. Egal durch welche Straße ich gehe oder an welcher Ecke ich stehe, es gibt keinen Platz, keinen Ort, zu dem ich keine Verbindung hätte. Wenn man hier jemanden auf der Straße trifft, dann sagt man »Moin, moin«. Das liegt auch daran, dass die Stadt sehr klein ist. Dass man hier keine 20 Jahre wohnen kann, ohne jemals jemanden zu sehen, den man nicht kennt oder erkennt. Man sieht sich immer das zweite oder das dritte Mal, wenn man sich in Buxtehude sieht. So entstehen Verbindungen. Und es entstehen Bilder. Bilder, die man sich von den Menschen hier macht. Ich bin mir sicher, dass sich meine Nachbarn sehr viele Bilder von mir gemacht haben. Sie haben ein Bild von dem erfolgreichen YouTube-Star. Sie haben ein Bild von dem drogenabhängigen Kleinkriminellen. Sie haben ein Bild von dem Jugendlichen, der zu schnell zuschlägt, wenn man ihn falsch anguckt. Aber sie haben sicher auch das Bild von dem kleinen Budschi im Kopf, den alle geliebt haben. Den kleinen freundlichen Marcel, der immer lieb und hilfsbereit war. Und vielleicht versuchen einige Menschen noch immer, diese Bilder zusammenzubringen. Auch mir fällt das nicht immer ganz leicht.

Die ersten Bilder, die ich von meinem Leben habe, sind Bilder von der Autobahn. Von der Fahrt nach Lüneburg. Von der Fahrt zu Papa. Ich war sechs Jahre alt, saß hinten auf meinem Kindersitz und beobachtete aus dem Fenster, wie wir durch Buxtehude fuhren. Wie wir alles hinter uns ließen. Erst unsere Wohnung. Dann unsere Straße. Dann unsere Stadt. Es war ein kleines, wöchentliches Ritual. Wenn wir auf der Autobahn waren, dann schaute sich Papa zu mir um, lächelte mich an und drehte seine Anlage auf. So laut es nur ging. Papa war ein Punk. Er machte immer genau die Dinge, die andere Väter nicht tun würden. Er war selbst noch sehr jung. Ein erwachsenes Kind. Ich hörte die laute Musik, die aus den Boxen pumpte, und schaute aus dem runtergekurbelten Fenster. Und dann sah ich sie wieder. Diese fremdartigen Zeichen an den Autobahnmauern. Ich beobachtete sie jedes Mal. Und es kamen ständig neue dazu. Eine Mischung aus Bild und Text. Ich begriff nicht, was sie zu bedeuten hatten oder wie sie dort hinkamen. Sie waren für mich ein Mysterium. Wer machte so was? Und warum?

»Papa«, brüllte ich gegen die laute Musik an. Mein Vater drehte den Sound etwas leiser.

»Was sind das für Zeichen an den Wänden?«

»Das sind Graffiti«, sagte er. »Damit markieren Künstler ihr Revier.« Ich nickte, auch wenn ich nicht verstand, was er sagte. Graffiti. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Ich formte das Wort mit meinen Lippen nach und versuchte es mir einzuprägen. Dann legte Papa eine neue CD in seine HiFi-Anlage. Niggaz4Life von N.W.A. Das war Papa-Musik. Musik, die es nur bei Papa gab. Nicht im Radio und bei Mama erst recht nicht. In meinem Kopf verband sich diese neue Musik mit den mysteriösen bunten Zeichen an den Wänden. Sie wurde zu einer Art Soundtrack für meine Papa-Besuche.

Die Papa-Besuche waren immer auch ein Abenteuer. Wenn ich bei Papa in Lüneburg war, gab es Dinge zu entdecken, die es in Buxtehude nicht gab. Das Größte war sein Computer.

»Komm her, Marcel«, sagte er, zog mir einen Stuhl heran und ließ mich dann zuschauen, wie er die neuesten Spiele zockte. Da war ein gelber Ball mit zwei Augen und einem Mund, der grüne Punkte auffressen und komischen Pixel-Monstern ausweichen musste. PacMan hieß der Ball mit den Augen.

»Willst du auch mal?«

Ich hatte größte Ehrfurcht vor seinem Computer, aber als ich PacMan mit der Tastatur das erste Mal allein über den Bildschirm steuerte, fühlte ich mich wie ein kleiner Gott. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Wenn ich nicht am Computer spielte, ging ich in Papas Tier-Zimmer. Ein kleiner Raum, in dem mehrere Terrarien standen. Ich hockte mich vor die Glaskästen und beobachtete die Reptilien, die Papa hatte: Schlangen, Spinnen, Leguane. Und dann waren da noch diese Pflanzen. Pflanzen, die ich von Mama nicht kannte. Erst sehr viel später begriff ich, dass Papa damals ein wenig Cannabis anbaute.

Am Sonntagabend fuhr Papa mich wieder nach Hause. Die Besuche bei ihm waren nicht bloß ein Abenteuer, sie waren auch eine Auszeit. Eine Auszeit von meinem normalen Leben. Von meinem Leben bei Mama.

Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich noch sehr jung. Gerade mal ein Jahr alt. Seitdem haben sie sich nicht mehr sonderlich gut verstanden. Mama und Papa hatten sich nicht mehr viel zu sagen. Wenn sie gemeinsam in einem Raum waren, dann haben sie sich gestritten, also gingen sie sich irgendwann so gut es ging aus dem Weg. Mama und ich wohnten in Buxtehude, in einer schönen Zweizimmerwohnung.

Wenn ich nicht gerade mit den anderen Kindern aus der Nachbarschaft spielte, war ich viel für mich allein. Meine Mutter hatte ihre eigenen Päckchen zu tragen. Sie hatte eine ziemlich schwere Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die noch auf ihren Schultern lastete. Mama hat nie wirklich mit mir darüber gesprochen. Ich weiß, dass sie große Konflikte mit ihren eigenen Eltern hatte. Dass sie schlimme Kämpfe austragen musste. Dass sie im Heim war, als sie mit mir schwanger wurde. Dass man ihr gesagt hat, dass aus ihr niemals etwas werden würde. Dass sie bloß zur Sozialhilfeempfängerin tauge. Dinge, die Narben auf ihrer Seele hinterlassen haben. Mama hat das alles mit sich selbst ausgemacht. Und es gab viele Tage, an denen es Mama nicht gut ging. An denen Mama sehr mit sich selbst beschäftigt war. Sie machte mir damals deutlich, dass es Momente gibt, in denen sie für sich sein muss. In denen sie mir vielleicht nicht die Liebe geben konnte, die sie mir geben wollte. Ich habe ihr das niemals verübelt. Ich habe sie in Ruhe gelassen, wenn sie ihre Ruhe brauchte. Aber ich wusste, dass ich mich immer auf sie verlassen konnte, wenn es drauf ankam.

Aber auch wenn Mama eine verletzliche Seite hatte, war sie im Leben eine toughe Frau. Sie war eine Kämpferin. Sie war eine Person, die versuchte, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und in der Gegenwart ihre Zukunft zu formen. Mama war eine Frau, die es allen beweisen wollte. Besonders sich selbst. Und das hat sie auch geschafft. Sie hat uns jahrelang mit kleineren Jobs über Wasser gehalten. Wir hatten zwar nie Geld für große Sprünge, sind so gut wie nie gemeinsam in den Urlaub gefahren. Aber wir hatten alles, was wir brauchten. Mama arbeitete hart, um uns das zu ermöglichen.

Am nächsten Tag saß ich gerade mit Oma am Küchentisch und trank ein Glas warmen Kakao, als Opa mir die Ankündigung meines Lebens machte.

»Wenn du die Woche über brav bist«, sagte er zu mir, »dann darfst du am Sonntag mit uns auf den Fischmarkt kommen.« Ich schaute Opa mit großen Augen an.

»Wirklich, Opa? Nach Hamburg?«

»Ja, genau. Nach Hamburg.«

Ich war sechs Jahre alt und hatte das Gefühl, ich hätte gerade den ultimativen Jackpot geknackt. Von dem Fischmarkt hatte ich schon so viel gehört. Der Fischmarkt war eine der größten Attraktionen, die es in Hamburg gab. Der berühmteste Wochenmarkt Deutschlands. Oma und Opa waren regelmäßig dort. Sie waren Markthändler und verkauften Lederwaren. Und ich hatte schon immer davon geträumt, sie einmal nach Hamburg begleiten zu dürfen.

Ich verbrachte viel Zeit bei Oma und Opa. Den Eltern meines Vaters. Sie hatten ein schönes, großes Haus in Buxtehude. Zu Oma und Opa hatte ich ein ganz besonderes Verhältnis. Sie waren neben meinen Eltern meine engsten Bezugsmenschen. Ich konnte ihnen alles anvertrauen, und ich wusste, dass sie immer für mich da waren. Bei Oma und Opa gab es niemals Streit, bei Oma und Opa war die Welt noch ein gutes Stück weit in Ordnung.

Am Wochenende vor dem großen Tag habe ich bei den beiden übernachtet. Sie hatten das alte Kinderzimmer von Papa zu einem Gästezimmer umfunktioniert. Und der Stammgast in diesem Zimmer war ich. Sonntagfrüh kam Opa an mein Bett und weckte mich.

»Marcel«, flüsterte er. »Steh auf, es geht los.« Ich schaute auf den Wecker. Es war drei Uhr. Ich riss die Augen auf und sprang hellwach aus dem Bett. Ich freute mich schon seit Tagen auf diesen Ausflug. Ich schaute aus dem Fenster. Draußen war noch tiefste Nacht. Alles war dunkel. Ich zog mich an, lief die Treppen runter und setzte mich zu Opa ins Auto. Er hatte einen großen Anhänger angekuppelt, auf den Oma schon die ganzen Waren packte und verschnürte. Mit dem Anhänger tuckerten wir dann nach Hamburg. Um halb fünf Uhr kamen wir am Hafen an und bauten unseren Stand auf. Wir hatten einen fest zugewiesenen Platz. Die anderen Händler grüßten uns. Man kannte sich schon. Einige verkauften Lebensmittel, frischen Fisch, Obst oder Gemüse, andere irgendwelche Waren. Ich half Opa, die großen Tische aufzubauen und die Waren auszulegen. Wir hatten Gürtel, Portemonnaies und Handtaschen. Alles aus Leder. Obwohl es noch stockdunkel war, war hier richtig viel los. Da wuselten Dutzende von Händlern herum. Man grüßte sich und schnackte miteinander. Um kurz nach fünf Uhr strömten dann auch immer mehr Besucher an den Hafen.

Der Fischmarkt war eine Offenbarung. Da kamen auf kleinem Raum alle möglichen Menschen zusammen. Es gab den seriösen Geschäftsmann, den eingenässten Penner und große Touristengruppen von Asiaten, die überall Fotos machten. Ich liebte dieses Feeling. Das Gefühl, dass es egal war, wer du bist und wo du herkommst. Dass es keine Vorurteile gab. Alle Besucher auf dem Fischmarkt waren Besucher auf dem Fischmarkt. Nicht mehr und nicht weniger.

Das war eine sehr ehrliche Parallelwelt. Es passte in das Weltbild, das Oma und Opa mir immer wieder predigten: Beurteile einen Menschen niemals nach seinem Äußeren. Wenn ein Mensch ein guter Mensch ist, dann ist er ein guter Mensch. Egal wie er aussieht, wo er herkommt oder was er besitzt. Das habe ich immer beherzigt.

»So, Marcel«, sagte Oma und kniete sich zu mir runter. »Du musst uns jetzt aber auch ein bisschen beim Verkaufen helfen.«

»Wirklich, Omi?«

»Klar. Pass auf, ich erkläre dir jetzt die wichtigste Regel. Die Menschen hier wollen nie den Preis bezahlen, den wir auf die kleinen Schildchen geschrieben haben.«

»Hmmm.«

»Das gehört dazu. Das ist ein Markt. Die Leute wollen hier feilschen. Nimm diesen Gürtel. Er kostet zehn Mark. Wenn ein Kunde sagt, dass er nur 8 Mark bezahlen will …«

»… dann sage ich, er kostet aber 12 Mark.«

Omi grinste mich an und kniff mir in die Wange. »Ganz genau, mein Schatz. Immer den Preis hochtreiben.«

Das Feilschen machte mir am meisten Spaß, und weil ich noch so ein kleiner, niedlicher Budschi war, gewann ich das Feilschen auch meist. Die Leute zahlten den Preis, den Oma mir vorher ins Ohr geflüstert hatte.

Ich fand es spannend, Oma und Opa beim Arbeiten zuzusehen. Sie waren gar nicht so, wie sie sonst waren. Sie waren nicht Oma und Opa. Sie waren Verkäufer, die mit den Kunden handelten. Als wären sie in eine andere Rolle geschlüpft. Das fand ich sehr spannend. Oma erklärte mir, dass sie auf der Arbeit keine Rolle spielte. Dass sie einfach nur eine andere Seite von sich zeigte, wenn sie mit Kunden feilschte. Wer eine Rolle spielt, dem glaubt man nicht mehr. Man sollte immer man selbst sein, brachte sie mir bei. Die Kunst läge darin, die unterschiedlichen Facetten seines Wesens in den richtigen Momenten auszuspielen. Und zu zeigen.

Im Sommer 1997 lernte ich Jimmy kennen. Jimmy war ein Junge aus meiner Parallelklasse. Ein freches Kerlchen. Jimmy war der Typ, der jeden Lehrer mit ein paar lockeren Sprüchen in den Wahnsinn treiben konnte. Der unangefochtene Klassenclown. Eine Legende auf dem Schulhof. Jimmy war ganz genau wie ich. Und wir wurden schnell beste Freunde.

»Hey, Marcel«, sprach er mich in der großen Pause auf dem Schulhof an. »Hast du nicht Lust, heute bei uns Mittag zu essen?«

»Bei euch?«

»Ja«, sagte er. »Meine Eltern haben ein China-Restaurant in der Stadt. Ming-Town. Du bist eingeladen.«

»Klar«, sagte ich sofort zu. Ich kannte Ming-Town. Jeder kannte Ming-Town. Ming-Town war eines der größten Restaurants von Buxtehude, da wollte ich schon immer mal hin. Mit Mama ging ich eher selten essen. Dafür reichte das Geld meist nicht. Sie kompensierte das, indem sie mir zu Hause was Leckeres kochte. Für mich war die Einladung also etwas Besonderes, etwas wirklich Außergewöhnliches. Nach der Schule trafen wir uns auf dem Pausenhof und liefen von dort gemeinsam in die Innenstadt. Das Restaurant war riesig. Im Eingangsbereich war ein großer Teich, über den eine Bambusbrücke führte und in dem echte Fische schwammen. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Das ganze Restaurant war Highend. An den großen, schweren Stühlen waren Holzschnitzereien angebracht.

Es gab sogar original asiatische Sitzkuhlen direkt am Boden. Überheftig.

Als die Kellnerin Jimmy sah, begrüßte sie uns ganz besonders herzlich und gab uns den besten Tisch im Laden. Ein runder Drehtisch, der extra für die Familie reserviert war. Die Angestellten behandelten uns hier, als wären wir VIPs. Was wir irgendwie ja auch waren. Immerhin war Jimmy der Sohn vom Chef. Für mich war das ein ganz neues Feeling.

»Bestell, was du willst«, sagte Jimmy und schob mir die Karte rüber. Er kannte sie bereits auswendig.

»Keine Ahnung«, sagte ich. »Kannst du was empfehlen?«

»Fastenspeise der Buddhisten«, sagte er sofort. »Das ist so mit Pilzen und Mais und einer sehr geilen Sauce. Und dazu Maracujasaft.«

Ich nickte. Dann aß ich die Fastenspeise der Buddhisten und trank einen Maracujasaft aus der Dose. Es war wirklich extrem lecker.

»Wenn du willst, können wir morgen wieder hier hingehen«, bot er mir an, während die Kellnerin uns zum Nachtisch ein gebackenes Eis brachte.

»Klar«, freute ich mich. »Sehr gerne.«

»Und danach können wir zu mir gehen und was spielen.«

»Unbedingt!«

Und so gingen wir am nächsten Tag erst zu Ming-Town, wo ich meine Fastenspeise der Buddhisten bestellte, und fuhren dann mit dem Bus zu Jimmy. Die Familie wohnte ganz am Rand von Buxtehude. In der Ecke der Stadt war ich noch nie gewesen. Ich schaute mich um. Die Gegend hier war kaum besiedelt. Wir waren mitten in der Natur.

»Da wohne ich«, sagte Jimmy und zeigte auf ein großes Haus, das direkt vor einem riesigen Waldgebiet stand.

Ich staunte nicht schlecht. Ich hatte noch nie so ein großes Grundstück gesehen. Das Haus war keine Villa, aber schon ein riesiges, umzäuntes Anwesen. Ich hatte das Gefühl, ich wäre in einer ganz anderen Welt. Das war überhaupt kein Vergleich mit unserer kleinen Bude. Allein Jimmys Zimmer war schon so groß wie unser gesamtes Wohnzimmer.

»Hammer!«, sagte ich. Er hatte sogar einen eigenen Fernseher in seinem Zimmer stehen. Das war für mich völlig unvorstellbar. »Und das gehört alles dir?« Ich starrte auf seine Spielzeugvorräte, die im ganzen Raum verteilt waren. Er hatte wirklich alles. Actionfiguren, Spielkonsolen, Brettspiele.

»Klar«, sagte er und zuckte mit den Schultern, als wäre das alles nichts Besonderes. Wir schmissen unsere Ranzen in die Ecke, und ich durchstöberte sein Zeug.

»Was ist das?«, fragte ich ihn und zog zwei Pistolen aus einer Kiste. Jimmy grinste.

»Das sind Softair-Waffen.«

Ich kannte so was nicht. Jimmy nahm die Pistole und führte sie mir vor. Eine Luftdruckwaffe, die kleine Kügelchen verschoss. Er zielte auf meine Hand.

»Aua.«

Ich nahm die andere Waffe und ließ mir von ihm zeigen, wie sie funktionierte. Dann griffen wir uns eine Handvoll Dosen, gingen in den Wald und machten dort ein paar Schießübungen. Erst auf die Dosen. Dann auf uns.

Es machte wahnsinnigen Spaß. Als wir wieder in das Haus gingen, kamen uns Jimmys große Brüder entgegen. Lee und Samy. Ich kannte sie schon vom Sehen. Die beiden holten Jimmy öfters von der Schule ab. Lee und Samy waren absolute Kings. Sie waren Anfang 20 und bei der Bundeswehr. Große, durchtrainierte Soldaten, die ständig in Camouflage-Hosen und ziemlich engen Muscle-Shirts rumliefen. Sie sahen aus, als wären sie in der Lage, ihren Feinden mit einem einzigen Handgriff das Genick zu brechen. Ich malte mir auch aus, dass sie exotische Kampfkunsttechniken beherrschten. So wie Bruce Lee. Aus ihrem Zimmer kam meist lauter HipHop. Die Beastie Boys oder Sachen vom WuTang-Clan.

Während die beiden sich in der Küche etwas zu essen machten, zog mich Jimmy zu Lee ins Zimmer.

»Komm mal mit«, flüsterte er. »Ich zeige dir was richtig Cooles.«

Er machte das Licht an, und ich sah mitten im Raum eine riesige Holzspanplatte, auf der die beiden ein historisches Militärschlachtfeld nachgebaut hatten. Das war eine wirklich große Fläche, vielleicht vier mal vier Meter groß, und überall standen kleine Soldatenfiguren, die Lee und Samy stundenlang vorher selbst bemalt hatten. Es gab auch kleine Panzer, kleine Häuser und Haubitzen. Stationäre Maschinengewehre.

»Wow«, sagte ich. »Deine Brüder ziehen dieses Soldaten-Ding ja wirklich richtig durch, was?«

»Total.«

»Wir brauchen auch so was«, sagte ich. Ich wollte unbedingt auch diese kleinen Soldaten haben.

»Ja, es gibt in der Stadt so einen Laden, die verkaufen das Zeug. Da holen meine Brüder auch immer ihre Modelle.«

Ich kannte das Geschäft. Es hieß Miniaturenkönig. Ich war einmal mit Opa dort gewesen. Der Laden war direkt in der Innenstadt. Klein und mit unendlich vielen Modellfiguren vollgestopft. Eine richtige Fundgrube. Jimmy und ich beschlossen, auch einmal dort vorbeizuschauen. Von diesem Tag an begann ich, die kleinen Soldatenfigürchen zu sammeln.

Zwei Jahre vergingen, und Jimmy und ich waren noch immer unzertrennlich. Nach der Schule absolvierten wir noch immer unseren mittlerweile obligatorischen Ming-Town-Besuch, aßen die immergleiche Fastenspeise der Buddhisten mit Maracujasaft aus der Dose und gebackenem Eis und fuhren an einem Freitag mal wieder zum Miniaturenkönig. Jimmy und ich stellten unsere Fahrräder vor dem Laden ab und streiften durch die Gänge. Der Laden wirkte extrem muffig. Alles war vollgestopft mit kleinen Kästen, in denen die unterschiedlichen Figuren offen und unverpackt herumlagen. Es gab einen Kasten für die Soldaten. Einen Kasten für die Panzer. Und einen Kasten für die Haubitzen. In den anderen Regalen wurden auch Miniatureisenbahnen verkauft, aber das interessierte uns nicht. Wir wollten die Militärspielzeuge. Allerdings kamen wir nur zum Stöbern. Ein Soldat kostete 2 Mark. Und das waren nur die einfachen Soldaten. Die coolen Fahrzeuge und Panzer waren noch mal ein gutes Stück teurer. Ich nahm ein Figürchen, drehte es in meiner Hand und schaute es mir genau an. Das winzige Gewehr in den winzigen Händen, die Uniform, die Stiefel. Alles war so liebevoll und detailliert ausgearbeitet. Ich hätte sie gern gehabt. Ich hätte sie wirklich gern gehabt. Dann atmete ich schwer aus und legte sie ernüchtert wieder weg.

Ich konnte sie mir momentan einfach nicht leisten und sagte das auch. Ein paar hatte ich mir in der Vergangenheit zwar schon gekauft, aber mittlerweile war das Geld wieder ziemlich knapp.

»Wie, nicht leisten?«

Jimmy verstand das nicht sofort. Seine Familie hatte ja genug Geld. Er musste nur etwas sagen, und seine Eltern drückten ihm ohne groß nachzufragen einen 10-DM-Schein in die Hand. Ich hätte mich nicht einmal getraut, meine Mama danach zu fragen. Ich hätte das unverschämt gefunden. Sie hatte ja genug zu zahlen. Und dann sollte ich sie nach Geld für eine blöde Miniaturfigur fragen? Das konnte ich nicht bringen. Das wäre mir unangenehm gewesen. Auch wenn ich sie wirklich gern gehabt hätte.

»Lass gehen«, sagte ich. Ich war enttäuscht, wollte es mir aber nicht allzu stark anmerken lassen.

Jimmy zuckte nur mit den Schultern und trottete mir hinterher.

Wir schoben unsere Fahrräder ein Stück und setzten uns dann auf eine kleine Bank an der gegenüberliegenden Bushaltestelle. Ich zog zwei Capri-Sonnen aus dem Rucksack und reichte Jimmy eine rüber.

»Was ist denn dein Problem?«, fragte er. »Die kosten doch jetzt auch nicht soo viel.«

»Aber zu viel für mich.«

Mir war das Thema unangenehm.

Wir schwiegen. Dann grinste er plötzlich sein typisches Jimmy-Grinsen.

»Die Figuren sind dir zu teuer? Dann lass uns die Dinger klauen.«

»Klauen?«

»Ja. Klauen. Noch nie gemacht?«

Ich schaute auf den Boden. Doch. Ich hatte schon einmal etwas geklaut. Es lief damals nur nicht so wirklich toll. Es war etwa zwei Jahre her. Ich war neun Jahre alt und mit einem Jungen aus der Nachbarschaft befreundet. Matze. Matze war zwei Jahre älter und hatte wirklich einen ziemlich miesen Einfluss auf mich. Der Typ war irgendwie nicht ganz richtig in der Birne. Er hatte schwere Aggressionsprobleme, fing oftmals grundlos an, Leute anzuschreien. Mama mochte es gar nicht, dass ich mit ihm rumhing. Aber er wohnte nun einmal direkt nebenan, und wenn er nicht gerade seine Ausraster hatte, war er eigentlich ganz okay. Man konnte Spaß mit ihm haben. Er war ein bisschen crazy drauf, aber das war ich auch. Als er sturmfrei hatte, lud er mich zu sich ein und schlug vor, dass wir die Schubladen im Schlafzimmer seiner Eltern durchsuchen sollten. Ich war natürlich sofort dabei und fand bei ihnen eine kleine quadratische Packung.

»Was ist das?«, fragte ich ihn.

»Keine Ahnung, mach mal auf«, rief er mir zu, ohne sich wirklich für das silberne Päckchen zu interessieren.

In der Packung war ein Luftballon. Zumindest dachte ich, dass das ein Luftballon wäre.

»Warum hat deine Mama einen Luftballon in ihrem Schlafzimmerschrank?«

Matze kam zu mir, verdrehte die Augen und klärte mich auf.

An diesem Tag lernte ich, was ein Kondom ist. Und was man damit alles anstellen kann. Wir gingen mit dem Gummi in den Wald und hielten es in einen Bach. Es füllte sich mit Wasser.

»Krass, guck mal, wie riesig das wird«, freute ich mich. Als wir das Gefühl hatten, es passt nicht noch mehr Wasser in das Kondom, knoteten wir es zu, trugen die Kondom-Wasserbombe gemeinsam durch den Wald und schmissen sie auf den ersten Spaziergänger der uns entgegenkam. Dann liefen wir lachend weg.

»Das ist megagut«, freute ich mich. »Hat deine Mama noch mehr Kondome im Schrank?«

»Glaub nicht«, sagte Matze leicht genervt. »Aber ich weiß, wo wir die kriegen können.«

Wir schnappten uns unsere Fahrräder und fuhren zu der großen Rossmann-Filiale in der Innenstadt. Dort streiften wir langsam und möglichst unauffällig durch die Gänge. Wir hatten uns die Arbeitsteilung überlegt. Matze stand Schmiere, und ich packte mir mehrere Packungen Billy Boys in die Tasche. Ich war extrem aufgeregt.

»Und?«, flüsterte er. »Hast du?«

»Ja. Hat uns jemand gesehen?«

»Ne, glaub nicht.«

Wir waren beide aufgeregt. Matze hatte einen knallroten Kopf.

»Lass uns gehen«, drängte ich.

»Ja«, sagte er und schaute sich nervös um. »Aber nicht an der Kasse vorbei. Das ist viel zu gefährlich.«

»Wieso gefährlich?«

»Wenn die sagen, dass wir unsere Taschen leeren sollen oder so. Wir müssen sofort weg. Jetzt.«

Matze bekam richtige Paranoia. Er rastete richtig aus und steckte mich mit seiner Panik an. »Hörst du nicht, Marcel? JETZT!«

Er zog mich am Pullover und begann loszulaufen. Scheiße. Ich hatte keine Ahnung, was er vorhatte, aber ich hatte keine Wahl mehr, als ihm zu folgen. Er lief zu einem der Notausgänge, riss die Tür auf und löste damit einen lauten Alarm aus. Ich lief ihm so schnell ich konnte hinterher. Der Lärm war wirklich ohrenbetäubend. Die Tür führte auf den Parkplatz, wir sprangen über die kleine Absperrung und liefen und liefen und …

»Na, was soll das denn werden?«

Verdammt. Ein Mitarbeiter hatte uns eingeholt und am Kragen gepackt. Matze wehrte sich mit Händen und Füßen, aber gegen den erwachsenen Mann, der doppelt so groß und so schwer war wie wir, hatte er keine Chance. Dann fing Matze laut an zu schreien. Auch das brachte nichts. Der Rossmann-Mensch brachte uns zurück in die Filiale, setze uns in einen Büroraum und fischte die Kondompackungen aus meinen Taschen.

»Du klaust Kondome?«, fragte er verwundert. »Wie alt bist du denn? Sechs?«

»Neun «, sagte ich trotzig.

»Ihr wartet hier. Wir rufen jetzt die Polizei.«

Das war das Stichwort, das nötig war, um Matze richtig fertigzumachen. Er drehte völlig durch, wibbelte nervös auf seinem Stuhl herum. »Scheißescheißescheiße. Nicht die Polizei.«

»Bleib ruhig«, sagte ich. »Uns kann doch gar nichts passieren. Wir sind noch viel zu jung.«

»Meine Eltern bringen mich um«, sagte er, und ich sah, wie ihm der Schweiß von der Stirn lief. Er fing an zu weinen. Ich wusste, dass er aus einem miesen Elternhaus kam. Wahrscheinlich malte er sich schon die Prügel aus, die er heute Abend kassieren würde. Ich versuchte, ihn zu beruhigen. Vergeblich. Matze war völlig am Ende. Als die Polizisten kamen und wir ihnen erklärten, warum wir die Kondome geklaut hatten, lächelten sie. Ich glaube, sie taten das als Kinderstreich ab. Matze war nur noch ein Häufchen Elend. Er sagte kein Wort mehr. Dann brachten uns die Polizisten zu ihrem Wagen.

»Wartet hier«, sagten sie, nachdem sie uns auf die Rückbank gesetzt hatten. »Wir klären noch was mit dem Personal. Dann fahren wir euch nach Hause.«

Matze hatte gar keine Farbe mehr im Gesicht. Die Situation war angespannt. Wir saßen im Polizeiwagen und schwiegen. Ich schaute aus dem Fenster. »Blöd gelaufen«, sagte ich. Matze antwortete nicht. Ich drehte mich zu ihm herüber und sah plötzlich, dass da eine kleine Pfütze im Polizeiwagen war. Er hatte sich eingepisst. »Bah.«

»Und?«, fragte Jimmy und riss mich aus den Gedanken. »Wie sieht’s aus?«

»Ich bin mir nicht sicher«, sagte ich.

»Willst du die Figuren haben, oder willst du sie nicht haben?«

Mama war damals nicht so begeistert, als die Polizisten mich nach Hause brachten. Aber sie war mir auch nicht lange böse. Immerhin hatte ich nur ein paar Kondome geklaut, um Wasserbomben zu basteln. Aber wenn ich schon wieder erwischt werden sollte? Dieses Mal würde sie mir das nicht einfach so nachsehen.

»Marcel, willst du die Figuren haben, oder willst du sie nicht haben?«, wiederholte Jimmy seine Frage.

»Ja, schon.«

»Wenn man etwas haben will, dann muss man sich das nehmen.« Das klang irgendwie klug für mich. Auf der anderen Seite fand ich es falsch, jemandem etwas wegzunehmen, was einem nicht gehörte. Bei den Kondomen hatte ich kein großes Problem damit. Rossmann war eine riesige Kette, die würden das nicht einmal merken, redete ich mir damals ein. Aber der Miniaturenkönig? Das war ein kleiner Laden, der einem alten Mann gehörte. Der musste ja auch von irgendwas leben.

»Der alte Kerl hat Tausende von kleinen Figürchen da in dem Laden drin. Denkst du, das tut dem weh, wenn da ein paar fehlen? Der verkauft die eh viel zu teuer. Die sind vielleicht ein paar Pfennige wert oder so.«

»Also gut«, sagte ich. »Lass uns die Dinger klauen.«

Ich trank meine Capri-Sonne aus, schmiss das Tetrapack in den Müll und machte mit Jimmy einen Plan.

Dieses Mal wollte ich besser vorbereitet sein. Dieses Mal sollte es nicht so laufen, wie beim Kondom-Klau im Rossmann. Jimmy schien bei solchen Nummern schon einiges an Erfahrung zu haben. Er hatte direkt eine Idee, wie wir am besten vorgehen könnten.

»Wir machen es folgendermaßen: Du lenkst den Kassierer ab. Frag ihn irgendwas. Egal was. Ich packe mir in der Zwischenzeit die Figuren in die Tasche. Dann komme ich an die Kasse und bezahle eine der Figuren. Dann wirkt es so, als wären wir richtige Kunden. Okay?«

»Okay.«

Ich atmete einmal tief durch. Dann gingen wir wieder in den Laden zurück. Um nicht zu viel Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, stöberten wir erst noch ein wenig herum. Dann nickte mir Jimmy zu.

Ich ging an die Kasse und verwickelte den älteren Mann in ein Gespräch.

»Entschuldigung, ich suche eine Soldatenfigur.«

»Ja, mein Junge. Was denn für eine? Soldatenfiguren haben wir viele.«

»Eine moderne Soldatenfigur. Nicht so was altes. Gibt es auch welche, die nicht bloß Maschinenpistolen, sondern Raketenwerfer in der Hand haben?«

Der alte Mann schaute mich an, als wäre ich der letzte Vollidiot. Ich redete einfach weiter. Erzählte ihm von irgendwelchen Filmen, die ich mal gesehen habe, wo der Held eben auch einen Raketenwerfer in der Hand hatte, und kam erst zum Ende, als Jimmy wieder neben mir stand.

»Also nicht? Schade«, sagte ich.

Jimmy legte ein kleines Figürchen auf den Tresen und zog ein 2-Mark-Stück aus der Hose.

Der alte Mann schaute Jimmy an. Dann mich. Dann nahm er sich einen langen Stock, der neben seiner Kasse lag und zeigte mit der Spitze des Stocks auf Jimmys Jeans.

»Was hast du denn da drin?«

»Wie bitte?«

»Du hast mich schon verstanden.«

Jimmy und ich schauten uns an. Wir wurden kreidebleich. »Ich …« Jimmy merkte sofort, dass er keine Chance hatte. Es brachte nichts zu leugnen. Er zog die Figuren aus der Hose und legte sie auf den Tresen. Er blickte auf den Boden. Die Sache war ihm unfassbar peinlich. Der alte Mann griff zu seinem Telefon und rief die Polizei.

So eine Scheiße, nicht schon wieder, dachte ich nur.

»Du«, sagte der Opa und zeigte mit seinem Stock nun auf mich. »Mach deine Taschen auch leer.«

»Ich habe nichts geklaut«, sagte ich.

»Stülp deine Taschen um.«

Ich warf Jimmy einen kurzen Blick zu, dann machte ich, was der alte Mann von mir wollte.

»Gut, du hast scheinbar wirklich nichts mitgenommen. Verschwinde hier.«

Jimmy nickte mir zu. »Schon okay, geh schon.«

»Ich bringe dein Fahrrad zum Restaurant, okay? Ruf mich später an.«

Ich legte meine Hand auf die Schulter meines Freundes und sagte ihm noch ein paar aufmunternde Worte. Dann verließ ich den Laden und schob das Fahrrad von Jimmy zu Ming-Town, schloss es dort ab, ging zum Laden zurück und holte mein eigenes Fahrrad, mit dem ich dann schließlich nach Hause fuhr.

Als ich die Tür aufschloss, kam mir Mama schon entgegengestürmt.

»Sag mal, Marcel, hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Du hast schon wieder etwas gestohlen?«

Huch. Ich war überrascht. Wie konnte Mama das so schnell herausfinden. »Und dann reitest du auch noch ein anderes Kind mit rein?«

»Was …?«

Ich verstand nicht ganz, was los war. »Die Mutter von Jimmy hat gerade angerufen. Sie ist stinksauer!«

»Ich verstehe das, Mama, ich wollte eigentlich gar nicht …«

»Wie kannst du das dem armen Jungen nur antun. Die beiden werden gleich vorbeikommen. Du wirst dich dann entschuldigen!«

Moment. Entschuldigen? Was war hier eigentlich los.

»Wie meinst du das, Mama? Wieso soll ich mich denn bei Jimmy entschuldigen?«

»Das fragst du noch? Du hast ihm …«

Da klingelte es schon an der Tür. »Mach jetzt bloß keinen Fehler, Marcel!«, schimpfte Mama noch. »Die arme Familie hat schon genug gelitten.«

Ich begriff jetzt überhaupt nicht mehr, was Sache war. Mama machte die Tür auf, und Jimmy und seine Mutter kamen in die Wohnung. Jimmys Mama bekam einen knallroten Kopf, als sie mich sah.

»Von dir hätte ich das nie gedacht, Marcel!«, schimpfte sie direkt los. »Meinen armen Jimmy so reinzureiten. Schäm dich! Pfui Deibel!«

Ich schaute Jimmy fragend an, aber er blickte nur emotionslos zurück.

»Was ist hier eigentlich los?«, fragte ich.

»Was hier los ist? Du hast meinem Sohn die Figuren in die Hosentasche gesteckt.«

»Was? Das ist doch völliger Quatsch! Frau …«

»Lüg nicht!«, schrie sie. »Jimmy hat es bestätigt. Ihr wart in diesem … in diesem … Spielzeugladen, und weil du dir die Figuren nicht leisten konntest und zu feige warst, sie selbst zu klauen, hast du sie meinem Jungen untergeschoben.«

Ich war fassungslos. »Das stimmt nicht! Ja, wir wollten die Figuren klauen, aber wir haben das gemeinsam …«

»Schluss jetzt, Marcel!«, unterbrach mich Mama. Sie nahm die Mutter von Jimmy am Arm und führte sie in die Küche. »Wir reden jetzt über alles.«

Jimmy und ich gingen in mein Kinderzimmer. Er sagte kein Wort. Ich stand ihm gegenüber und schaute ihn an.