9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ecco Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

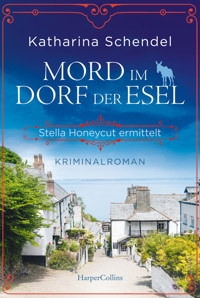

Mörder haben lange Ohren – ein hinreißend schräger und charmant britischer Fall

Die Agatha-Christie-Expertin Stella Honeycut reist nach Hillbrush, einem malerischen Ort im Süden Englands, um ihrer Tante Jane unter die Arme zu greifen. Was sie jedoch nicht erwartet hat, sind die vielen Esel, die aufgrund des steilen Gefälles im Ort als Last- und Reittiere eingesetzt werden. Auch Tante Jane, die mit Giftpflanzen experimentiert, um die Zipperlein der Dorfbewohner zu kurieren, gibt ihr Rätsel auf. Als schließlich Edna Inglethorpe, die Haushälterin des Vikars, vergiftet wird und Jane unter Verdacht gerät, setzt Stella alles daran, den Fall aufzuklären ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 297

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Zum Buch:

Der kleine Küstenort Hillbrush ist vor allem für eines bekannt – seine Esel! Denn als steilster Ort Englands braucht es die ausdauernden Vierbeiner, um den Dorfbewohnern Last abzunehmen. Auch Detektivin Stella Honeycuts Hilfe wird in Hillbrush schon bald benötigt, nicht nur um ihrer Tante Jane zur Hand zu gehen, die nach einem Unterschenkelhalsbruch an ihr Cottage gebunden ist, sondern vor allem, um einen Mord aufzuklären! Entsetzt stellt Stella fest, dass alle Indizien auf ihre Tante hinweisen, doch von deren Unschuld ist sie felsenfest überzeugt. Zwischen sturen Eseln und gewieften Langohren begibt sie sich auf Spurensuche.

Zur Autorin:

Katharina Schendel wurde in einem winzigen Dorf an der Küste geboren und ist seit ihrer Kindheit vernarrt in Esel. Nach ihrer Schulzeit verbrachte sie mehrere Jahre in Metropolen wie Tokio und London. Sie liebt Ausflüge nach Devon und Cornwall sowie lange Spaziergänge mit ihrem Beagle.

Originalausgabe

© 2024 HarperCollins in der

Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg

Covergestaltung von Büro Süd GmbH

Coverabbildung von mauritius images / Tracey Whitefoot / Alamy /Alamy Stock Photos

E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN E-Book 9783749906079

www.harpercollins.de

Die handelnden Personen

Stella Honeycut, Agatha-Christie-Expertin und angehende Detektivin

Jane Huffkins, Stellas Tante und Heilerin im Dorf

Ernest Tattlebrook, Buchhändler und Dorfchronist

Lionel Crabtree, Vikar

Edna Inglethorpe, Haushälterin des Vikars

Tiberius Liskard, pensionierter Militärarzt

Cassandra Liskard, Tiberius’ Schwester

Lennard Waxflatter, Geschäftsführer der lokalen Gin-Destillerie

Alice Waxflatter, Lennards Ehefrau

Gavin Duddman, betreibt Pub Zum betrunkenen Esel

Audrey Morelli, Gavins Schwester, Bäckerin, betreibt Audreys Pasteten-Paradies und das Café Zum singenden Kessel

Massimo Morelli, Audreys Ehemann, Besitzer eines Wassertaxiunternehmens

Jack Whitley, Angestellter von Morellis Wassertaxiunternehmen

Daniel Pyne, Gemischtwarenhändler

Joseph Clapperton, Kriminalbeamter

Lord Archibald Edgecombe, Hausherr von Limestone Manor

Roderick Edgecombe, Enkel des Lords

Die Esel

Bilbo, Hubble, Edison, Nero, Hannibal, Poseidon, Miss Marple und viele mehr.

Kapitel 1

Ernest Tattlebrook saß inmitten seiner Bücher und dachte über den Tod nach.

Es kommt, wie es kommen muss, war seine Devise. Dagegen kann man nichts machen.

Der Tod war unaufhaltsam, das wusste Tattlebrook aus Erfahrung. Unaufhaltsam. Und unausweichlich.

Er selbst hegte keinerlei gewalttätige oder selbstmörderische Absichten, gehörte er doch zu den friedfertigeren Menschen, die ihre Konflikte allein mit Worten lösten. Es war eher eine üble Vorahnung, die ihn beschlich.

Etwas Schreckliches wird passieren. Jemand hier in diesem Dorf wird sterben. Und es wird kein natürlicher Tod sein, so viel stand schon mal fest. Hillbrush würde bald wieder von einem Mord erschüttert werden.

Bereits mitten in der Nacht war Tattlebrook mit diesem unguten Gefühl im Bauch aufgewacht, und ihm war sofort klar gewesen, was es zu bedeuten hatte. Denn sein Gespür für nahendes Unheil war nicht neu – er hatte es im Laufe seines sechsundfünfzigjährigen Lebens bereits einige Dutzend Male erfahren. Stets begann es damit, dass ihm flau im Magen wurde. Manchmal zwickte oder kribbelte es auch, als ob ein halber Ameisenstaat in seinen Eingeweiden hauste. Dann breitete sich das Gefühl von Ermattung und Kraftlosigkeit über seinen ganzen Körper aus, bis in die Finger- und Zehenspitzen hinein. An solchen Tagen war er kaum zu etwas zu gebrauchen.

Welch ein Glück, dass er in seinem kleinen verwinkelten Buchladen die meiste Zeit ungestört war. Nur ganz wenige Menschen verirrten sich hierher. Die Einheimischen, die ihn regelmäßig aufsuchten, konnte er an einer Hand abzählen. Manchmal kam Jane und brachte frisches Obst, weil er, wie sie behauptete, so blass um die Nase aussähe. Jane merkte immer gleich, wenn mit ihm etwas nicht stimmte. Ihr konnte man nichts vormachen, nicht einmal am Telefon. Ab und an schauten auch mal ein paar Touristen vorbei, denen er Ansichtskarten verkaufte und dabei die eine oder andere Geschichte zum Besten geben konnte.

Obwohl Ernest Tattlebrook im Grunde ein geselliger und offener Mensch war, genoss er doch die Ruhe und Einsamkeit, die ihm sein Buchladen und die Abgeschiedenheit des kleinen Küstenortes boten. Heute zum Beispiel war er von Besuchen und Störungen jeglicher Art bislang verschont geblieben, wofür er sehr dankbar war. Ihm stand der Sinn ganz und gar nicht nach Gesellschaft. Jetzt galt es, abzuwarten, was passieren würde – und dann musste er seine Pflicht erfüllen.

Er war weder aufgeregt noch unruhig, wusste er doch, dass es nicht in seiner Macht stand, den Lauf des Schicksals zu ändern. Er war ein Beobachter. Und ein Chronist.

Über diese, wie er es nannte, übersinnlichen Fähigkeiten hatte er bislang stets geschwiegen – nicht einmal mit Jane hatte er darüber gesprochen. Ihren Fragen war er beharrlich ausgewichen – und hatte es bei der Erklärung belassen, dass er hin und wieder eben unpässlich war. Es reichte, wenn sie wusste, dass er von Zeit zu Zeit kränkelte – mehr wollte er ihr nicht zumuten. Es war ja nicht ihre Bürde, sondern seine.

Morde zu wittern, bevor sie passieren, sei eine Gabe, hatte sein verstorbener Vater vor vielen Jahren einmal gesagt. Eine Gabe und ein Fluch. Für Ernest war es definitiv Letzteres.

Nicht verzagen, Junge!, war der Rat seines Vaters gewesen. Wir Tattlebrooks sind die geborenen Chronisten. Uns liegt die Gabe der Voraussicht im Blut.

Tatsächlich war das Gespür für Unheil von einer Generation zur nächsten vererbt worden. Zumindest in dieser Hinsicht war Ernest froh, dass er keine Nachkommen hatte.

Für einen Moment lehnte er sich zurück und atmete den wohltuenden Duft der vielen alten Bücher ein. Diese besondere Mischung aus vergilbtem Pergament, Druckerschwärze und einem Hauch Vanille, die es in dieser Zusammensetzung, davon war Ernest überzeugt, auf der ganzen Erde nur ein Mal gab. Hier war er zu Hause. Hier fühlte er sich geborgen. Für nichts auf der Welt hätte er diesen Ort eintauschen wollen.

Liebevoll strich er über die Rücken der Bücher, die nur eine Armeslänge von ihm entfernt in einem breiten Holzregal standen. Er besaß frühe Ausgaben von Tolkien, Hemingway und Shakespeare. Werke wie Die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn oder Das Dschungelbuch, die ihn seit seiner Kindheit begleiteten. Und Kostbarkeiten, die er sich als literarischer Sammler über viele Jahrzehnte zugelegt hatte. Besonders stolz war er darauf, das Gesamtwerk von Agatha Christie sein Eigen nennen zu können. Die fast siebzig Kriminalromane nebst den Bänden mit den Kurzgeschichten, den Autobiografien, Bühnenstücken, Lyriksammlungen und den unter Christies Pseudonym Mary Westmacott verfassten Liebesromanen füllten ein eigenes großes Regal im hinteren Teil seines Ladens.

Alle diese Bücher waren seine Weggefährten und selbstverständlich unverkäuflich. Sie waren wie Tore in andere Welten. Fenster in die Seelen und Köpfe anderer Menschen. Momente voller Abenteuer und Magie.

Sein Blick fiel auf das Buch, das vor ihm auf seinem Schreibtisch lag. Sofort verdunkelten sich seine Gedanken. Das Buch des Todes, wie er es nannte, war ein in dunkelbraunes Leder gebundener schwerer Wälzer. Es handelte sich dabei um die Verbrechenschronik von Hillbrush, die von ihm und seinen Vorfahren seit über einhundertneunzig Jahren geführt wurde.

Tattlebrook spürte, wie sich sein Herzschlag abrupt beschleunigte. Für gewöhnlich hatten Bücher eine beruhigende Wirkung auf ihn, aber dieses eine Buch bescherte ihm regelmäßig schlaflose Nächte.

Ob es daran lag, dass die ersten Einträge mit Blut geschrieben waren? Zumindest hatte das sein Vater – Friede seiner Asche – immer behauptet. Ernest selbst benutzte einen Füllfederhalter und kobaltblaue Tinte aus einem Tintenfass.

Er schloss die Augen und horchte tief in sich hinein. Wen es dieses Mal wohl treffen würde?

Hoffentlich keinen seiner Freunde! Nicht auszudenken, wenn Tiberius, Gavin oder den Morellis etwas zustoßen würde!

Merkwürdigerweise machte er sich nicht die geringsten Sorgen um Jane. Sie war eine so eigensinnige und starke Frau, dass sie selbst dem Tod ein Schnippchen schlagen würde. Es war völlig ausgeschlossen, dass es jemand auch nur wagen würde, sich mit ihr anzulegen.

In Gedanken ging Tattlebrook der Reihe nach die Einwohner von Hillbrush durch. Er dachte an Jack Whitley, den Wassertaxifahrer, der kein Fettnäpfchen ausließ und immer mit der Tür ins Haus fiel. An Daniel Pyne, den sympathischen jungen Mann mit japanischen Wurzeln, der im Dorf einen Gemischtwarenladen betrieb. An den alten Vikar Lionel Crabtree, der immer in Rätseln sprach. Und an Lennard Waxflatter, den Geschäftsführer der Gin-Destillerie, der ein ausgesprochener Tunichtgut war.

Ja, dachte Tattlebrook, wenn es jemanden gab, dessen Verlust die Gemeinschaft am ehesten verschmerzen konnte, dann war das Lennard Waxflatter.

Aber leider funktioniert das Schicksal nicht so. Denn erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.

Seufzend schlug er den dicken Wälzer auf und blätterte durch die Seiten. Das Buch war erst knapp zu einem Drittel beschrieben. Es war noch jede Menge Platz übrig. Nicht zum ersten Mal fragte er sich, für wen er eigentlich diese Chronik schrieb. Sein Vater hatte diese Tradition nie infrage gestellt. Es war seine Pflicht, die grausigen Ereignisse festzuhalten. So hatten es die Vorväter bereits getan, und als Sohn hatte man diesen Brauch fortzuführen. Doch Ernest Tattlebrook hinterfragte sein Handeln. Er hatte nichts dagegen, der Nachwelt eine Chronik zu hinterlassen, aber bislang gab es außer ihm niemanden, der dieses Buch las. Und das empfand er als Frevel. Und als eine Verschwendung von Pergament und Tinte.

Mehr als je zuvor verspürte er den Wunsch, sich jemandem anvertrauen zu können. Seine Gefühle und Gedanken mit einem anderen Menschen zu teilen. Vielleicht sollte er doch Jane ins Vertrauen ziehen. Sie würde ihn sicher verstehen. Doch nein, er wollte nicht, dass sie sich unnötig Sorgen um ihn machte. Besser wäre jemand, der ihm nicht ganz so nahestand. Jemand, der Erfahrung mit der Thematik hatte und den Verbrechen mit Scharfsinn zu begegnen vermochte.

Sehnsuchtsvoll glitt Tattlebrooks Blick zu dem Regal mit Agatha Christies Werken. Wenn es die von Christie erdachten Ermittler doch nur im realen Leben gäbe! Die liebenswerte und schlaue Miss Marple zum Beispiel hätte hervorragend zu ihnen ins Dorf gepasst. Auch der geheimnisvolle Harley Quin und sein Agent Mister Sattersway oder das Verbrecher jagende Ehepaar Tuppence und Tommy Beresford wären für Hillbrush eine Bereicherung gewesen. Ganz zu schweigen von dem meisterlich genialen Hercule Poirot! Wenn Ernest Tattlebrook sich einen Detektiv hätte aussuchen können, dann hätte er sich zweifelsfrei für den Belgier mit den kleinen grauen Zellen entschieden.

Doch die Wirklichkeit sah leider ganz anders aus. Der für die Gegend zuständige Chief Inspector Joseph Clapperton war alles andere als ein Meisterermittler. Er mied das Dorf, so gut er konnte, und wurde er doch einmal hergerufen, war er um keine Ausrede verlegen, um möglichst spät einzutreffen. Meistens waren die Probleme dann schon anderweitig gelöst und von den Dorfbewohnern behoben worden, sodass es für Clapperton nicht mehr viel zu tun gab.

Nachdenklich strich Ernest Tattlebrook über die leere Seite, die er bald mit jeder Menge kobaltblauer Buchstaben füllen würde. In ihm keimte das Verlangen, der Unausweichlichkeit des Todes etwas entgegensetzen zu können. Er wünschte sich, dass jemand wie Hercule Poirot nach Hillbrush kommen würde. Denn was diesem Ort am meisten fehlte, war ein gescheiter Detektiv!

Kapitel 2

Stella Honeycut steuerte zielstrebig auf das gedrungene rote Mietauto zu. Über ihr am wolkenverhangenen Himmel donnerte mit ohrenbetäubendem Lärm eine Boeing 737 hinweg. Ein feiner nebelartiger Dunst lag in der Luft und kam mit einer unangenehmen Kälte einher. Es roch nach verbranntem Gummi, Getriebeöl und Kerosin.

Rasch schritt Stella über den riesigen Parkplatz, der auf der östlichen Seite bis an einen der Flughafenterminals grenzte. Zum Glück verfügte sie über einen ausgezeichneten Orientierungssinn. London-Heathrow war groß genug, um sich mühelos verlaufen zu können.

Als Stella ihr Mietauto erreichte, durchbrach die Sonne die dichte Wolkendecke und helles Licht flutete das Gelände. Stella öffnete den Kofferraum und hievte ihren großen roten Koffer hinein. Bestimmt hatte sie wieder die völlig falsche Kleidung und davon wie immer viel zu viel eingepackt. In England konnte es im April noch empfindlich kalt und nass sein. Besonders an der rauen Nordküste der Grafschaft Devon. Nicht zu vergleichen mit den warmen bis heißen Temperaturen, die das ganze Jahr über in Australien herrschten. Sie würde sich unbedingt lange Hosen, ein paar Pullover und eine dickere Jacke zulegen müssen. Entweder in Hillbrush oder, falls es da nichts Passendes gab, in der nächstgelegenen größeren Stadt.

Energisch schlug Stella die Kofferraumklappe zu, ging zur Fahrertür, öffnete sie und nahm auf dem Fahrersitz Platz. Mit ein paar flinken Handgriffen klappte sie die Sonnenblenden herunter, justierte den Sitz und stellte die Position der Seitenspiegel ein. Dann lehnte sie sich zurück und schloss für einen Moment die Augen.

Sie war wieder hier! Nach über fünfzehn Jahren war sie nach England zurückgekehrt!

Stella atmete tief durch, um sich kurz zu entspannen. Der lange Flug von Brisbane und der damit verbundene Jetlag steckten ihr wie Blei in den Knochen. Am liebsten hätte sie sich in einem der Hotels am Flughafen ein Zimmer genommen, um sich gründlich auszuschlafen. Doch natürlich ging das nicht, denn sie wollte so schnell wie möglich zu Tante Jane. Die Ärmste hatte sich vor einigen Tagen beim Aufhängen der Gardinen den Unterschenkel gebrochen und brauchte dringend Hilfe. Nicht, dass ihre Tante das jemals so formulieren würde. Im Gegenteil, bei ihrem letzten Telefonat hatte Jane sogar behauptet, dass sie in ihrem kleinen Cottage gut allein zurechtkomme und alles halb so wild sei. Kein Grund zur Besorgnis und erst recht kein Grund, eine so weite Reise anzutreten, hatte sie gesagt. Doch Stella konnte sie nichts vormachen. Sie kannte ihre Tante gut genug, um zu wissen, dass Jane sich nichts mehr wünschte, als dass sie beide sich endlich wiedersehen würden. Ihr letztes Treffen, bei dem Jane sie in Australien besucht hatte, war bereits mehr als zwei Jahre her. Darüber hinaus liebte sie ihre Tante von ganzem Herzen. Nach dem Unfalltod ihrer Eltern war sie bei ihr in London aufgewachsen. Jane war weit mehr als nur eine Tante für sie. Sie war wie eine zweite Mutter und über all die Zeit auch zu einer guten Freundin geworden. Da war es ganz selbstverständlich für Stella, dass sie in so einer Situation zu ihr reiste und ihr ihre Unterstützung anbot.

Entschlossen straffte Stella die Schultern, legte den Sicherheitsgurt an und steckte den Schlüssel ins Zündschloss. Dann startete sie den Motor, verließ den Parkplatz und lenkte den Wagen die Straße in Richtung der M4 entlang. Der dreispurige motorway war um diese Zeit relativ stark befahren, sodass sie nur langsam vorankam.

Sie schaltete das Radio ein, doch ein lautes Dröhnen überdeckte alle anderen Geräusche. Eine große, mit einem Känguru bedruckte Passagiermaschine flog in einiger Entfernung vorbei, und Stella dachte unwillkürlich daran, wie sie vor fünfzehn Jahren von Heathrow aus nach Australien aufgebrochen war. Sie hatte von der University of Queensland ein Stipendium erhalten und dort Literaturwissenschaften studiert. Ihr besonderes Interesse galt der englischen Literatur, insbesondere ihrer Lieblingsschriftstellerin Agatha Christie, über die sie ihre Doktorarbeit geschrieben hatte. Stella galt als Koryphäe auf ihrem Gebiet, weshalb ihr im Anschluss an ihr Studium direkt eine Stelle als Dozentin an ihrer Universität angeboten worden war. Sie hatte das Angebot ohne zu zögern angenommen. Überhaupt liebte sie das Leben in Australien. Das Baden im Meer. Die unkomplizierten freundlichen Menschen. Das warme Wetter. Das Einzige, was sie wirklich schmerzlich vermisste, war ihre Tante Jane.

Stella trat auf das Gaspedal. Je weiter sie sich von London entfernte, desto ruhiger wurde es auf der Straße. Sie passierte Reading, ließ Swindon hinter sich und wechselte bei Bristol auf die M5.

Nach dem Anruf von Jane hatte sie umgehend mit ihrem Dekan gesprochen, der sehr verständnisvoll gewesen war und ihr ihren gesamten Jahresurlaub zugesichert hatte. Sie musste also erst nach den Semesterferien wieder an der Uni sein. Genügend Zeit, um sich um Jane zu kümmern und sicherzustellen, dass ihre Tante ihre Verletzung auch wirklich auskurieren würde. Denn Jane war nicht der Typ, der sich von einem gebrochenen Bein ausbremsen ließ. Vermutlich sprang und wuselte sie selbst mit Gipsbein und Krücken den ganzen Tag durch die Gegend.

Sehnsüchtig spähte Stella in die Ferne. Nur mit Mühe widerstand sie der Versuchung, Richtung Exeter zu fahren und einen Abstecher nach Torquay zu machen. Der Ort, an dem Agatha Christie geboren worden war und zahlreiche Spuren hinterlassen hatte, war eine wahre Energiequelle für sie.

Stella umklammerte das Lenkrad noch fester. Nein, Torquay musste warten! Zuerst wollte sie nach Tante Jane sehen und sich persönlich davon überzeugen, dass es ihr gut ging. Vielleicht war auf der Rückfahrt zum Flughafen noch Zeit für einen kurzen Abstecher nach Torquay.

Sie verließ die M5 und bog bei Uffculme auf die A361 ein. Über das Dorf, in das ihre Tante vor knapp neun Jahren gezogen war, wusste Stella nicht sehr viel. Jane hatte ihr bloß erzählt, dass es an der Küste lag, über eine malerische Kulisse verfügte und ein perfekter Rückzugsort war, wenn man die Hektik und den Stress der Großstadt hinter sich lassen wollte.

Idylle und Ruhe waren durchaus etwas, das Stella zu schätzen wusste. Vermutlich war Hillbrush einer dieser kleinen, verschlafenen Orte, in denen nie etwas passierte und die Zeit stillzustehen schien. Die einzige Gefahr war sicher die Langeweile, die einen nach einer gewissen Zeit dort ereilte. Doch mit ein paar guten Büchern war man auch dagegen gewappnet.

Stella folgte der gewundenen Landstraße, und ihre Vorfreude wuchs mit jedem Meter. Jetzt konnte sie es kaum mehr erwarten, Jane endlich in die Arme schließen zu können. Auch reiften bereits einige Pläne in ihr, was sie in den kommenden Tagen alles gemeinsam mit ihrer Tante unternehmen wollte. Sie könnten zum Beispiel zusammen Kuchen backen, über Bücher philosophieren und Scrabble spielen.

Ein unscheinbares Schild am Straßenrand wies sie darauf hin, dass Hillbrush nur noch wenige Meilen entfernt war. Die Fahrbahnen wurden zunehmend holpriger und schmaler, bis die asphaltierte Straße ganz endete und in einen breiten, ungepflegten Feldweg überging.

Okay, dachte Stella. Hillbrush liegt definitiv weit ab vom Schuss. Vermutlich verirrten sich auch nur sehr selten Reisende und Touristen hierher.

Knapp eine halbe Meile weiter versperrte ihr plötzlich ein Eselskarren den Weg.

Stella bremste irritiert und betrachtete den großen zotteligen Esel, der genau wie der Karren ziemlich in die Jahre gekommen wirkte. Ihr Blick glitt zum Wegesrand, wo ein Mann mit einem stoppeligen braunen Bart stand. Flankiert von zwei zierlichen Eseln lächelte er breit, wobei er zwei Reihen windschiefer Zähne entblößte, und rieb sich über das bartstoppelige Kinn. Stella fand, dass er in seiner dunklen, abgewetzten Kleidung wie ein Straßenräuber aussah. Zumindest wie die Version eines Räubers, die sie vor langer Zeit einmal in einem alten Schwarz-Weiß-Film gesehen hatte.

Das Esel-Mann-Trio trat neugierig auf Stellas Auto zu, und der Mann klopfte gegen ihre Fensterscheibe.

Widerwillig öffnete sie das Fenster.

»Wollen Sie einen Esel kaufen?«, fragte der Mann und kraulte einen der Esel zwischen den Ohren.

»Ganz sicher nicht!«, entgegnete Stella mit so viel Nachdruck, dass der Mann die Stirn kraus zog.

Er beugte sich ein wenig zu ihr herunter. »Es ist eine außergewöhnlich kräftige und gesunde Rasse. Sie sind zäh, geduldig und treu. Das ist mehr, als man von manchen Menschen erwarten kann.«

Für einen Moment war Stella versucht, sich in den Arm zu kneifen, um zu sehen, ob sie wach war. Was bitte sollte sie denn mit einem Esel anstellen?

»Sie werden es nicht bereuen«, pries der Mann die Tiere weiter an.

Stella verzog das Gesicht, als ein stechender Schmerz kurz in den Fingerspitzen ihrer rechten Hand aufflammte. Es war eine fast vergessene Erinnerung, die sich jäh in ihr Bewusstsein drängte. Sie dachte daran, wie sie als Kind einmal von einem Esel gebissen worden war. Zwar war sie damals nicht ernsthaft verletzt worden, doch schmerzhaft und einprägsam war es allemal gewesen. Den Esel hatte im Grunde keine Schuld getroffen. In ihrer kindlichen Unbedachtheit hatte sie ihm einen Brotkanten hingehalten – nicht mit der flachen Hand, wie es richtig war, sondern mit den Fingerspitzen voran. Dem Esel war das natürlich herzlich egal gewesen. Diese Erfahrung hatte für Stella jedoch alles verändert. Seit diesem Tag konnte sie mit Huftieren im Allgemeinen und Eseln im Besonderen nicht mehr viel anfangen.

»Sie werden in dieser Gegend garantiert keine besseren Esel finden«, sagte der Mann, während er erneut die schiefen Zähne aufblitzen ließ.

Stella stöhnte leise und schickte innerlich ein Stoßgebet gen Himmel. »Ich möchte aber keinen Esel!« Sie legte ihre ganze Entschlossenheit in ihre Stimme. »Ich brauche keinen.«

Der Mann verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich mache Ihnen auch einen guten Preis.«

»Nein, danke«, antwortete Stella genervt. Wollte oder konnte der Typ sie nicht verstehen?

»Wie wäre es mit einem Rabatt von fünfzehn Prozent?«

»Garantiert nicht!«, erwiderte Stella.

»Na gut, sechzehn Prozent«, feilschte der Mann mit nachdenklicher Miene. »Aber weiter runter kann ich nicht gehen. Ich muss schließlich meine Familie ernähren.«

Verzweiflung machte sich in Stella breit. War sie hier auf einem orientalischen Basar gelandet? Wenn es wenigstens um exotische Gewürze oder filigrane Handwerkskunst gegangen wäre, hätte sie gerne mitgehandelt. Aber Esel …

»Hören Sie«, startete sie einen neuen Versuch, den Mann endlich abzuwimmeln. »Ich will keinen Esel haben! Weder gekauft noch geschenkt.«

Der Mann rieb sich über den stoppeligen Bart. »Sie sind wirklich eine harte Nuss.« Er trat von einem Bein aufs andere, als würde er innerlich mit einer Entscheidung ringen. »Na schön, siebzehn Prozent! Mein letztes Angebot.«

Schluss! Aus!, dachte Stella und schüttelte den Kopf. Ohne ein weiteres Wort schloss sie das Fenster und hupte laut, so lange, bis der altersschwache Esel, der ihr den Weg versperrte, sich mitsamt dem Karren in Bewegung setzte und zur Seite auswich. Sobald der Feldweg wieder frei war, trat sie auf das Gaspedal und fuhr davon.

»Sie werden einen Esel brauchen!«, hörte sie den Mann noch hinter ihr herrufen.

Der Typ muss vollkommen verrückt sein, dachte sie, während sie in den Rückspiegel schaute. Aus einem Irrenhaus ausgerissen. Völlig plemplem!

Sie schob den Gedanken rasch beiseite, als in der Ferne ein herrschaftliches Anwesen auftauchte. Stella drosselte das Tempo und spähte neugierig aus dem Fenster. Da war ein großes graues Herrenhaus, umgeben von einem gepflegten weitläufigen Park. Entweder war das ein Luxushotel oder der Wohnsitz einer alteingesessenen aristokratischen Familie. Aber wieso dann dieser Feldweg als Zufahrt? Das war wirklich seltsam!

Stella ließ das Anwesen hinter sich und hielt nach weiteren Anzeichen der Zivilisation Ausschau. Das Dorf ihrer Tante konnte jetzt nicht mehr weit sein.

Zu Stellas Verwunderung endete der Fahrweg an einem großen, fast vollbesetzten Parkplatz, an den ein hässlicher Betonklotz grenzte. Was hatte das nun wieder zu bedeuten? Hatte sie sich etwa verfahren?

Sie parkte den Wagen, stieg aus und sah sich um.

Nein, sie hatte sich nicht verfahren. Da vorne, in etwa zehn Metern Entfernung, konnte sie das Ortseingangsschild von Hillbrush erkennen. Direkt daneben waren zwei weitere Schilder aufgestellt worden. Auf dem einen war das Piktogramm eines Autos abgebildet und mit einem dicken roten Kreuz durchgestrichen worden. Auf dem anderen prangte der Kopf eines Esels.

Kapitel 3

Stella trat neugierig näher, um die Beschriftung, die sie soeben auf den Schildern entdeckt hatte, besser entziffern zu können.

Da stand in rotgedruckten Lettern: Für Autos verboten! Frei für Esel!

Ein Gefühl von Fassungslosigkeit machte sich in Stella breit. Das war doch ein schlechter Scherz, oder?

Sie ließ die Schilder hinter sich und folgte einem schmalen Pfad, der bis auf eine Anhöhe führte. Oben angekommen wusste Stella nicht, wohin sie als Erstes schauen sollte. Links von ihr waren Stallgebäude und eine eingezäunte Weide, auf der mehrere Esel grasten. Rechts gab es eine winzige und reich verzierte Kapelle, die kaum größer als ein Bushäuschen war. Stella richtete ihren Blick geradeaus, wo sich in der Ferne das kobaltblaue Meer erstreckte, und der Geruch von Salz und Algen stieg ihr in die Nase. Sie überquerte das Plateau bis zur gegenüberliegenden Seite, wo ein breiter, gewundener Weg steil bergab ging. Nun bemerkte sie auch eine Vielzahl kleiner Häuser, die sich, eng aneinandergedrängt, an den schroffen Abhang schmiegten. Beim Blick nach unten wurde Stella kurz schwindelig, obwohl sie sonst nie unter Höhenangst litt. Das Gelände war so stark abschüssig, dass sie bis zu dem kleinen Hafen hinabschauen konnte. Sie entdeckte einen sichelförmigen Kai, an dem rund ein Dutzend bunter Fischerboote festgemacht war, sowie eine schwarze Jacht, die ein wenig wie ein Londoner Taxi aussah und auf das offene Meer hinausfuhr.

Während sie die pittoreske Ortschaft fasziniert betrachtete, dämmerte ihr, was es mit der seltsamen Beschilderung auf sich hatte. Die Straßen in diesem Dorf waren vermutlich viel zu steil, um sie mit Autos befahren zu können. Deshalb wurden zur Beförderung von Personen und Gepäck Lasttiere, also Esel, eingesetzt. Davon hatte Stella zwar noch nie etwas gehört, doch es schien eine logische Erklärung zu sein. Auch der Eselhändler, der ihr vorhin am Wegesrand aufgelauert hatte, ergab jetzt endlich einen Sinn.

»Netter Ausblick, nicht wahr?«, erklang hinter ihr eine Stimme.

Stella drehte sich um. Vor ihr stand ein Mann mittleren Alters in einem teuren Designeranzug. Seine schwarzen, nach hinten gegelten Haare glänzten im Sonnenlicht.

»Lennard Waxflatter«, stellte er sich ihr vor. »Ich leite die hiesige Gin-Destillerie.«

»Stella Honeycut«, sagte Stella freundlich und musterte den Mann, der in seiner geschniegelten Aufmachung eher in eine Großstadt als in diese ländliche Umgebung passte.

Lennard Waxflatter zog einen Flachmann aus der Westentasche und hielt ihn ihr mit einem süffisanten Grinsen hin. »Wie wäre es mit einer kleinen Gin-Verkostung? Meine neueste Kreation: Zitronen, Chili und ein Hauch von Ingwer.«

Stella winkte ab. »Nein, danke. Das klingt zwar ausgesprochen köstlich, aber für Alkohol ist es mir noch zu früh.« Als sie vorhin auf die Uhr am Armaturenbrett des Autos geschaut hatte, war es kurz vor drei Uhr nachmittags gewesen.

Waxflatter zuckte mit den Schultern. »Irgendwo ist immer gerade Happy Hour.« Er öffnete den Flachmann und nahm einen kräftigen Schluck. Dann neigte er den Kopf zur Seite und bedachte Stella mit einem abschätzenden Blick. »Sie wollen doch hoffentlich nicht zu Dr. Mamba?«

»Zu wem?«, fragte Stella. Diesen Namen hatte sie noch nie zuvor gehört.

Doch anstelle einer Erklärung hob Waxflatter bloß den Zeigefinger. »Nehmen Sie sich in Acht vor der alten Giftmischerin! Sie ist ein hinterhältiges altes Biest! Eine gemeingefährliche Tarantel!« Er beugte sich näher zu ihr heran, sodass Stella seine Alkoholfahne riechen konnte. »Lassen Sie sich nicht von ihr in ihr Spinnennetz locken und trinken Sie vor allem nichts, was sie Ihnen anbietet.« Seine Stimme nahm einen butterweichen Unterton an. »Kommen Sie lieber heute Abend in der Destillerie vorbei.« Er trank erneut einen Schluck Gin und zwinkerte ihr verschwörerisch zu. »Ich gebe Ihnen auch eine exklusive Führung.«

Stella wandte sich angewidert ab. Der Typ war wirklich ekelhaft, und sie hatte keine Lust, sich weiter mit ihm zu unterhalten. Außerdem musste sie noch zum Auto zurück und ihren Koffer holen. Sie ging raschen Schrittes Richtung Parkplatz, und Lennard Waxflatter begleitete sie.

»Esel«, sagte er vor sich hin und seufzte, während sein Blick hinüber zu den Ställen glitt. »Furchtbare Viecher! Arglistig, dumm und so was von störrisch.«

Unwillkürlich fielen Stella die Worte des Eselhändlers ein. Zäh, geduldig und treu – so hatte er die Tiere beschrieben.

Lennard Waxflatter steckte seinen Flachmann in die Westentasche zurück und strich den Stoff seines Ärmels glatt. »Wenn ich in diesem Ort etwas zu sagen und zu entscheiden hätte, dann würde ich als Transportmittel ein modernes, elektronisches Schlittenleitsystem installieren. Damit wären wir zehnmal besser dran. Aber mein Vorschlag stößt bislang leider nur auf taube Ohren.«

Stella blieb stehen. »Und was würden Sie dann mit all den Eseln machen?«

»Da würde mir schon etwas einfallen«, erwiderte Waxflatter und grinste gehässig. »Eselswurst ist in vielen Gegenden der Welt eine Delikatesse.«

Entsetzt lief Stella zu ihrem Wagen. Dieser Lennard Waxflatter war ein richtiger Widerling! Nur auf seinen eigenen Profit bedacht. Aus den Augenwinkeln bekam sie mit, wie er in einen metallicblauen Sportflitzer kletterte.

»Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder!«, rief er ihr zu, während er den Motor startete und über den Parkplatz davonbrauste.

Nicht, wenn ich es verhindern kann, dachte Stella, öffnete den Kofferraum ihres Wagens und hievte den roten Koffer heraus.

Da bemerkte sie einen weiteren Mann, der etwas abseits des Parkplatzes stand und zwei Bierfässer auf dem Rücken eines Esels festzurrte.

Er winkte ihr freundlich zu. »Wie ich sehe, haben Sie den Dorf-Hallodri schon kennengelernt.« Mit dem Esel im Schlepptau kam er zu ihr herübergeschlendert. »Keine Sorge«, sagte er lächelnd. »Wir sind hier nicht alle so. Im Grunde sind die meisten Leute hier sehr nett.« Er streckte ihr die Hand entgegen. »Ich bin Gavin. Gavin Duddman.«

»Stella.« Sie griff nach seiner Hand und musterte ihn. Er schien wie sie Mitte dreißig zu sein, besaß eine sportliche Statur und hatte kurzes mokkabraunes Haar. Sein herzförmiges Gesicht war mit Lachfältchen und unzähligen Sommersprossen verziert.

Gavin breitete beschwingt die Arme aus. »Willkommen in Hillbrush! Dem mit Abstand schönsten und steilsten Ort Großbritanniens! Ach, was sag ich, im gesamten Commonwealth wirst du nicht noch mal solch ein Dorf finden.« Wie auf ein Stichwort gab der Esel neben ihm ein schrilles Iah von sich, das wie das Quietschen eines rostigen Tores klang.

»Bilbo will dir auch Hallo sagen«, meinte Gavin und lachte herzlich.

»Hallo Bilbo«, sagte Stella schmunzelnd. Trotz ihrer Zurückhaltung kam sie nicht umhin, dem Esel einen gewissen Charme zuzugestehen.

Sie setzten sich in Bewegung und erklommen langsam die kleine Anhöhe.

»Soll ich dir mit dem Koffer helfen?«, fragte Gavin. »Der sieht echt schwer aus.«

Stella schüttelte den Kopf. »Danke, aber das schaffe ich schon. Ich brauche ihn ja nur hinter mir herzuziehen. Aber vielleicht könntest du mir erklären, wie ich am schnellsten zu Jane Huffkins Haus komme.«

Liebevoll tätschelte Gavin Bilbos Hals. »Kein Problem, ich zeige es dir. Liegt ja praktisch auf meinem Weg.«

Gemeinsam überquerten sie das Plateau.

»Ich habe mir schon gedacht, dass du zu Jane willst«, bemerkte Gavin beiläufig.

»Ach ja?« Stella warf ihm einen fragenden Blick zu. »Wieso das denn?«

Gavin lächelte. »Die meisten Fremden, die hierherkommen, wollen zu ihr.«

Sonderbar!, dachte Stella. Vermietete Jane etwa Zimmer? Davon hatte sie nie etwas erwähnt.

Sie verließen die Anhöhe und folgten dem Weg, der steil bergab führte. Er mündete in eine kopfsteingepflasterte Gasse, die sogar so schräg war, dass Stella das Gefühl hatte, jeden Moment das Gleichgewicht zu verlieren.

»Alles klar?«, fragte Gavin.

Stella nickte verkrampft. »Ja, ich versuche nur gerade, mich in eine Gebirgsziege hineinzuversetzen.«

Ein belustigter Ausdruck trat in Gavins Gesicht. »Jeder, der zum ersten Mal nach Hillbrush kommt, hat mit dem Gefälle zu kämpfen. Das ist ganz normal.« Er bot Stella seinen Arm an und sie hielt sich mit einer Hand daran fest.

»Sehr tröstlich«, murmelte sie.

Gavin schmunzelte. »Das Gute ist: Man gewöhnt sich schnell daran.« Er kicherte. »Zwei, drei Tage, und du wirst nie wieder auf einer ebenen Straße laufen wollen.«

Wer’s glaubt!, dachte Stella und zog ihren Koffer über das holprige Pflaster. »Wie viele Einwohner hat Hillbrush denn eigentlich?«

Mit nachdenklicher Miene starrte Gavin zu den kleinen weißen Schäfchenwölkchen am Himmel. »Wir sind 423 Menschen und 56 Esel«, sagte er schließlich und grinste. »Tendenz steigend.«

Sie bogen nach rechts in eine weitere schmale Gasse ein, wo ihnen ein Mann in einem olivgrünen Trenchcoat und mit einem braunen breitkrempigen Hut sowie eine Frau mit einem verhärmten Gesicht – beide im fortgeschrittenen Alter – auf zwei Eseln entgegengeritten kamen.

»Hallo Cassandra, hallo Tiberius«, grüßte Gavin fröhlich. »Sehen wir uns später im Pub?«

Das Gesicht der Frau nahm einen noch ungehalteneren Ausdruck an. »Tiberius hat gerade keine Zeit für dich, Gavin«, rief sie ohne anzuhalten. »Er muss mir dringend bei meinen neuen Entwürfen helfen. Wir richten doch gerade unser Wohnzimmer neu ein, und das duldet keinen Aufschub.«

»Ich melde mich, sobald ich kann«, fügte der Mann hinzu, wobei ihm die Frau einen strengen Blick zuwarf. Er tippte kurz gegen die Krempe seines Hutes. Dann ritten sie auf ihren Eseln weiter die Gasse entlang und verschwanden hinter einer Häuserecke.

In diesem Dorf waren wohl nicht nur die Esel von Zeit zu Zeit störrisch, dachte Stella und runzelte die Stirn.

»Cassandra und Tiberius Liskard«, erklärte Gavin rasch. »Wenn man nicht wüsste, dass die beiden Bruder und Schwester sind, würde man glatt denken, sie wären ein altes zänkisches Ehepaar.« Er schüttelte den Kopf. »Zum Glück ist meine Schwester nicht so ein Drachen.«

Sie bogen erneut ab.

»So, da drüben ist es schon.« Gavin deutete auf ein kleines niedliches Cottage, dessen Fassade von hellgelben Kletterrosen überwuchert war.

»Danke für deine Hilfe«, sagte Stella und verabschiedete sich von ihm. Sie trat auf die Eingangstür zu, an der ein ellipsenförmiges Schild angebracht war. Darauf stand in schwungvollen Buchstaben ein Name. Stella las ihn und blieb verwirrt stehen.

Dr. Mamba? Das war nicht das, was sie erwartet hatte.

Kapitel 4

Stella hob die Hand und klopfte an der Tür, den Blick noch immer auf das sonderbare Namensschild gerichtet. Wieso stand da Dr. Mamba und nicht Jane Huffkins? Hatte ihre Tante das Cottage vielleicht untervermietet? Lebte sie seit Neuestem mit jemandem zusammen? Oder wurde Jane gar selbst so genannt?

Bevor sie weiter darüber spekulieren konnte, wurde die Tür geöffnet und ihre Tante kam ihr freudestrahlend auf einem Bein entgegengehopst.

»Stella! Wie schön, dass du da bist.«

»Jane!«, rief Stella glücklich.

Sie fielen einander in die Arme und drückten sich herzlich.

»Lass dich ansehen«, sagte Jane und musterte Stella von oben bis unten. Sie lächelte zufrieden. »Gut schaust du aus.«

»Danke«, erwiderte Stella, die ihre Tante ebenfalls neugierig in Augenschein nahm. Jane schien seit ihrer letzten Begegnung kaum gealtert zu sein. Zwar waren ihre Haare eine winzige Spur grauer geworden, und sicher gab es auch die eine oder andere Falte mehr in ihrem Gesicht. Doch abgesehen von dem Gips an ihrem linken Unterschenkel wirkte Jane gesund und fit. Ihre Wangen glänzten rosig, und in ihren Augen funkelte dieselbe unbändige Lebensfreude wie eh und je.

Stella deutete auf den Gipsverband. »Was macht dein Bein? Tut es sehr weh?«

»Halb so wild.« Jane vollführte eine wegwerfende Handbewegung. »Davon lass ich mich doch nicht unterkriegen.« Sie fasste Stella am Arm und zog sie mit sich. »Jetzt komm erst mal ins Haus.«

Sie traten in den Flur und gelangten von dort in ein geräumiges Wohnzimmer, das von wohliger Behaglichkeit erfüllt war. Es gab einen ovalen Esstisch mit fünf Stühlen sowie mehrere Regale und Kommoden aus dunklem Holz. Das Herzstück des Raumes war ein großer Kamin, vor dem ein cremefarbenes geblümtes Sofa und ein rostroter Ohrensessel zum Verweilen einluden.

Stellas Blick glitt über eine Herde bunt lackierter Holzelefanten, mit denen sie als Kind oft gespielt hatte. Erstaunlich, dass es die nach all der Zeit immer noch gab. Plötzlich entdeckte sie ringsum Dinge, die sie an ihre Kindheit erinnerten. Die alte Standuhr, die ein leises gleichmäßiges Ticken von sich gab. Die hübsche Kaffeemühle, die sie von ihrem ersten Taschengeld auf einem Flohmarkt erstanden und Jane zum Geburtstag geschenkt hatte. Das Ölgemälde mit der magisch anmutenden Flusslandschaft, die das Ziel manch einer Tagträumerei gewesen war. Und war die Decke auf dem Sofa nicht jene, mit der sie sich früher immer ihre Höhle gebaut hatte?

»Willkommen zu Hause!«, rief Jane ausgelassen, während sie sich auf eine Stuhllehne stützte. Dann zuckte sie mit den Schultern, und ein leises Seufzen drang aus ihrem Mund. »Ich weiß, es ist nur vorübergehend.«

Stella bedachte sie mit einem geheimnisvollen Lächeln. »Immerhin kann ich bis zum Ende der Semesterferien bleiben. Ich habe meinen ganzen Jahresurlaub genommen.«

»Das ist ja großartig!«, rief Jane freudig überrascht. »Das sind ja …« Sie hob eine Hand und bewegte die Finger, als ob sie im Kopf etwas ausrechnen würde.

»Etwas mehr als drei Monate«, sagte Stella. »Lange genug jedenfalls, damit du dich ordentlich auskurieren kannst.« Sie sah ihre Tante ernst an. »Du sollst doch sicher viel Ruhe halten. Damit der Bruch gut verheilt.«

»Ach, das wird schon wieder«, entgegnete Jane und humpelte zum Sofa, um die Kissen zurechtzurücken. »Unkraut vergeht nicht! Hier in meinen vier Wänden komme ich bestens zurecht. Und wenn ich doch mal raus auf die Straße muss, sind ja Hubble und Edison für mich da.«

»Wer?«, fragte Stella und runzelte die Stirn. Also gab es doch Mitbewohner?

»Hubble und Edison«, wiederholte Jane schmunzelnd. »Meine beiden Esel.«

Stimmt, da war ja noch was, dachte Stella. Diese Sache mit den Eseln … Auf alle Fälle beanspruchte Jane ihr krankes Bein viel zu stark, das hatte sie ja schon erwartet. Und Eselreiten war in ihrer Situation auch nicht gerade ideal. Was, wenn sie stürzte und sich noch mehr verletzte?