Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

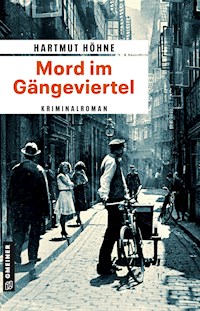

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kriminalkommissar Jakob Mortensen

- Sprache: Deutsch

Der erste Winter nach dem Weltkrieg ist überstanden, doch die Hamburger Bevölkerung leidet unter dem Mangel an Lebensmitteln, während der Schwarzmarkt floriert. Hungerunruhen sind an der Tagesordnung. Eines Abends wird Kommissar Jakob Mortensen ins Gängeviertel gerufen. Jemand hat einen Polizeispitzel erstochen. Die Ermittlungen laufen nicht an, denn die Bewohner schweigen, niemand will etwas gesehen haben. Doch als ein zweiter Mord geschieht, überschlagen sich die Ereignisse. Mortensen muss sich beeilen, wenn er Schlimmeres verhindern will.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 376

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hartmut Höhne

Mord im Gängeviertel

Kriminalroman

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Sven Lang

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Thomas Lefeldt

ISBN 978-3-8392-7138-4

1

Reeperbahn, Ecke Davidstraße.

Menschen stürmen die Davidwache, dringen in die Amtsstuben ein, lautstarkes Geschrei erfüllt die Diensträume. Beamte werden entwaffnet, aus umgestürzten Regalen knallen haufenweise Aktenordner auf die Dielen, Blätter liegen zerfetzt am Boden, Mobiliar geht zu Bruch, Stuhlbeine verwandeln sich in Knüppel. Schlösser klicken auf, Gefangene stürzen mit grimmigen Mienen aus ihren Zellen. Verängstigt drängen sich Polizisten hinter dem Tresen zu einer Gruppe zusammen, machen beschwichtigende Gesten, vermeiden hastige Bewegungen.

Unter ihnen befindet sich ein Mann im mittleren Alter, ohne Uniform, sieht aus wie ein Arbeiter, einfache Kleidung, graubraune Jacke, mehrfach ausgebessert, verbeulte Hose, Schirmmütze. Sein Blick ist unruhig. Er spürt es selbst. Er steht auf der falschen Seite der Tresenschranke. Bei den Polizisten. Der Tresen wirkt wie eine Barrikade. Auf seinem Hals bilden sich rote Flecken. Die Eindringlinge nehmen ihn ins Visier. Da, halb von anderen Köpfen verdeckt, macht er ein bekanntes Gesicht aus. Oder täuscht er sich? Sicher ist er sich nicht, da ist zu viel Bewegung im Raum. Er tritt einen Schritt zur Seite, nähert sich der Schranke, schlüpft darunter hindurch, erstaunlich flink für einen Mann seiner Statur. Korpulent ist er, etwas Feistes hat er an sich. Der Eingangsbereich ist voller Menschen, immer weitere Aufständische, vor allem Jugendliche, drängen in die Wache. Sie wollen sich nichts entgehen lassen, wollen dabei sein, wenn irgendwo etwas losgeht. Geschickt windet er sich gegen den Menschenstrom, indem er sich mitten in ihn hineinbegibt, ab und an stehen bleibt, Leiber an sich vorbeiziehen lässt, sich mit seiner Körpermasse rückwärts Richtung Ausgang schiebt, sich schließlich, außerhalb der Wache, dicht an der Hauswand entlangdrückt, bis er alleine steht. Er atmet tief durch, dreht sich um, sein Blick hält sich an einem Punkt fest, aber nicht lange.

Die Reeperbahn ist voller Menschen. Kneipen und Vergnügungsstätten locken Publikum an, heute jedoch, an diesem Ostermontag im Jahre 1919, ist allerlei politisches Volk unterwegs. Aus der Ferne erblickt er vor der Wache am Spielbudenplatz einen weiteren Menschenauflauf. Auch hier wird gestürmt. Er wechselt die Straßenseite, ein Auto hupt seinetwegen, er zeigt dem Fahrer die Faust. Umständlich zerrt er die Taschenuhr aus der Weste. Es ist achtzehn Uhr fünfundvierzig.

Ein weiteres Mal dreht er den Kopf, beschleunigt danach seine Schritte. Er kommt zügig voran, auch wenn er das linke Bein nachzieht. Beim Auftreten dreht sich der Fuß nach außen. Winzige Schweißperlen bilden einen Film auf der Stirn. Am Millerntor, am Rand der Neustadt, wacht das vierunddreißig Meter hohe Bismarck-Denkmal im Elbpark; der alte Reichskanzler, auf sein mächtiges, brusthohes Schwert gestützt, blickt nach Westen, elbabwärts. Nach Bismarck steht Werner Grunwaldt heute allerdings nicht der Sinn. Den Holstenwall und die Straße Hütten lässt er links liegen, eilt weiter geradeaus, den Neuen Steinweg entlang. Er huscht in einen offenen Hauseingang, wartet ab, lugt mit Vorsicht in die Richtung, aus der er gekommen ist. Nur einige Kinder sind zu sehen, mitten auf der Fahrbahn rangeln sie lautstark um einen Filzball. Es sind kaum Autos unterwegs. Auf dem Fußweg schemenhaft die Silhouette eines Mannes, der in einen Hof verschwindet. Das Fenster über dem gegenüberliegenden Hauseingang öffnet sich, eine Mutter ruft mit rauer Stimme ihren Jungen zum Abendbrot. Irgendwo fällt etwas Hartes auf das Pflaster. Der Mann verlässt seinen Posten, hält sich dicht bei den Häuserfassaden. Die Turmuhr des Michels zeigt neunzehn Uhr an. Der vertraute Klang der Glocken tut ihm gut. Kurz darauf erreicht er den Großneumarkt. Hier ist immer Betrieb. Er erkennt Amandus Heitmann vor seiner gut besuchten Gastwirtschaft. Mit Klubraum und Kegelbahn und mit tadellos gekleideten Kellnern.

Alter Steinweg, ein paar Schritte weiter. Nummer einundfünfzig/dreiundfünfzig, das Vorderhaus zur Straße hin, die sanft geschwungenen barocken Schmuckgiebel. Grunwaldt stolpert durch die unebene Tordurchfahrt. Hier, im Paradieshof, endet die noble Baukunst. Paradiesisch ist hier nichts. Er liegt in einem der engen Gängeviertel in der Neustadt, alles ein bisschen schmuddelig. Es riecht nach Holzfeuerung, Kohlsuppe und Ausdünstungen jeglicher Art. Wer hier lebt, ist blasser als die Menschen in den reichen Vierteln, selbst die Sonne scheint diesen Ort zu meiden. Windschiefe Fachwerkhäuser hocken sich dicht an dicht gegenüber, und nach oben hin wird’s stetig enger, wegen der hervorkragenden Obergeschosse. Immer drei Türen nebeneinander, die mittlere führt über baufällige schmale Treppen in die höheren Stockwerke, die beiden äußeren in die Erdgeschosswohnungen, die sie Buden nennen. An eine dieser Budentüren klopft Grunwaldt. Die Mitteltür ist geschlossen. Aus einem der oberen Fenster ergießt sich unweit von ihm ein Schwall Abwaschwasser auf den Kopfstein. Jemand pfeift nach seinem Spitz, einer übt auf der Mundharmonika einen Schlager, und ständig rauscht ein Hintergrundgemurmel, das von überall gleichzeitig herzukommen scheint. Erneut klopft er an die grob gezimmerte Holztür, dringlicher jetzt, entschlossener, ungeduldiger.

Dann lässt er seine Hand sinken, spürt einen Schmerz im Rücken. Einen Schlag? Einen Stich? Was ist das? Er knickt ein, die Stirn, sie schlägt gegen die Tür, die Brust in Flammen, ein brennender Schmerz. Der Kopf knallt seitlich aufs Pflaster, doch das spürt er nicht mehr.

Drüben wurde wieder gebraut. Ein sanfter Wind strich vom Hafen über den Geesthang, trug den Malzgeruch der gegenüberliegenden Actien-Brauerei in die Quartiere von St. Pauli.

Jakob war mit diesem Geruch aufgewachsen, hier, in der Hopfenstraße, mit den Eltern und den beiden Schwestern zusammen. Ab und zu musste man die Fenster schließen, so kräftig roch es nach der würzigen Biergärung. Ellen, seine um zwei Jahre ältere Schwester, hatte sich früher gern darüber amüsiert. Bei der Gelegenheit konnte sie wieder eine Kostprobe ihres schauspielerischen Talents zum Besten geben, indem sie den Torkelgang eines Betrunkenen nachahmte. Betrunkene gab es auf St. Pauli genug. Hätte man Jakob nach seiner Vorstellung von Heimat befragt, wäre ihm zuerst dieses süßlich-abgestandene Malzaroma in den Sinn gekommen. Der Geruch der Kindheit und der Jugend, den vergisst man nicht. Früher hatte er ihn nicht mehr täglich wahrgenommen, doch seit er vor sieben Jahren, da war er vierundzwanzig gewesen, seine jetzige Wohnung angemietet hatte, war er hier vielleicht ein- bis zweimal im Monat auf Elternbesuch. So wie heute. Er hatte einen freien Tag, was nicht viel bedeutete, wenn man im Polizeidienst war. Er musste jederzeit damit rechnen, dass etwas Unvorhergesehenes dazwischenkam, erst recht bei der Kriminalpolizei. Gerade in dieser Zeit voller Unruhen. Was nützten da die vielen Überstunden? Für alle Fälle hatte er dem Kollegen Ove Harms erzählt, dass er seine Eltern besuchen wollte. Natürlich hoffte er, dass er den freien Tag dort ungestört verbringen konnte.

Auch Ellen war gekommen. Sie hatten es beide nicht weit. Gläubig war keiner von ihnen, und ein Tag wie Ostermontag bedeutete im religiösen Sinne nicht viel für sie. Es war höchstens eine vergnügliche Sentimentalität, die Sache mit dem Osterhasen, dem Verstecken von bunten Eiern und den Süßigkeiten aus ihrer Kindheit. Dem konnten sich auch die Eltern nicht entziehen.

Seine jüngere Schwester Clara wohnte noch hier, bei Vater und Mutter. Trotz ihrer fünfundzwanzig Jahre war sie noch nicht verheiratet. Sie war in mancherlei Hinsicht der Nachzügler unter den Geschwistern, immer gewesen, behaupteten ihre Eltern, was aber nicht nur auf den Altersunterschied zwischen den Geschwistern zurückzuführen war. Bei ihr dauerte eben alles ein wenig länger. Vermehrt stellten sie sich in Claras Gegenwart die Frage, was sie verkehrt gemacht hatten, dass die Deern noch immer nicht unter der Haube war. Jakob wusste, dass sie mit ihrer Einschätzung völlig falsch lagen, und er wusste auch, dass Clara unter der elterlichen Ungeduld nicht sonderlich litt. Sie wusste um die elterliche Fürsorge und fühlte sich von ihnen geliebt. Und trotz aller Widerstände hatte sie nie aufgehört, von einer Karriere als Malerin zu träumen. Eine Zukunft als Ehefrau lag somit in weiter Ferne, denn welcher Mann würde sich schon auf ein Malweib einlassen wollen? Ja, Clara hatte ein fest umrissenes Zukunftsbild vor Augen, das sie bisher vor den Eltern geheim hielt. Nur die Geschwister wussten Bescheid. In Berlin war soeben die Damenakademie an der Hochschule für die Bildenden Künste eingerichtet worden. Im Kaiserreich war es Frauen nicht erlaubt gewesen, eine akademische Ausbildung an einer Kunsthochschule zu besuchen. Auch jetzt gab es vonseiten der Direktion und des Lehrpersonals Vorbehalte gegen die weibliche Konkurrenz, wenngleich sich mit dem Ende der alten Ordnung einiges geändert hatte. Würde man sie dort aufnehmen – und es sah ganz danach aus –, wäre das für die Familie ein erheblicher Einschnitt. Clara in Berlin! Sie hätte kein eigenes Einkommen und kam aus einem Arbeiterhaushalt. Erst kürzlich hatten die Geschwister sich in einem Café zusammengesetzt und die anstehenden Kosten geschätzt. Günstig wohnen konnte sie sicher fürs Erste bei Verwandten aus Mutters Familie. Alles andere, Verpflegung, eine Grundausstattung an Material, Gebühren und was da so zusammenkam, musste irgendwie aufgebracht werden. Am besten verdiente Jakob, der Kriminalkommissar war, demnach würde er den höchsten Anteil der Kosten tragen. Auch er war nicht verheiratet, als Mann hatte er damit freilich weniger Probleme. Finanziell wäre das irgendwie zu stemmen. Sie war ja bescheidene Lebensverhältnisse gewohnt. Die Eltern müssten natürlich ebenfalls zu Claras Unterhalt beitragen, und auch Ellen hatte sich bereit erklärt, einen geringen Teil ihres Lohns für ihre Schwester abzuzwacken. Man wollte sich auf jeden Fall um ein Stipendium kümmern, das würde die Familie spürbar entlasten. Clara war zuversichtlich, ab und zu eines ihrer Bilder verkaufen zu können, um auf diese Weise selbst zu ihrem Unterhalt beizutragen. So schlimm konnte es nicht werden, waren sich die Geschwister sicher.

Clara musste einfach malen, das fühlte sich für sie wie eine Berufung an, und ihre Bleistift- und Kohlezeichnungen wurden von allen gelobt. Und an einer Hochschule könnte sie ihr Talent vervollkommnen.

Ihr Vater musste sich wohl oder übel damit abfinden, dass ein weiteres seiner Kinder aus der Reihe tanzte. Jakob konnte sich die Reaktion des alten Herrn lebhaft vorstellen. Man hatte den Gören eine vernünftige Schulausbildung ermöglicht, sich dafür ganz schön krummmachen müssen, und dann wird der Sohn Kommissar und die Jüngste will Kunst studieren. Kunst! Studieren! Ein Polizist und eine Malerin! Die Kollegen hatten ihn bereits »Rembrandt« genannt, so als wäre er selbst der Maler und nicht seine Deern. Bei manchen seiner Genossen galt Carl als bürgerlich, gelegentlich begegnete man ihm sogar mit Misstrauen. Wenn einer einen Kommissar zum Sohn hatte, konnte man ja nie wissen, was er weitererzählte, auf wessen Seite Carl stand, wenn es darauf ankäme. Würde er seine Mitstreiter aus Loyalität zum Junior an die Staatsmacht verraten? Darüber hatte er sich oft genug geärgert. Andererseits hatte er den einen oder anderen Kollegen, der die Bildungsbeflissenheit der Mortensens als vorbildlich empfand. Wie sagte Wilhelm Liebknecht? »Wissen ist Macht – Macht ist Wissen.« Arbeiterbildung war ein gewichtiges Thema, vielleicht sogar ein entscheidendes in der Zukunft. Immer mehr Volkshochschulen wurden gegründet. Es gab eine Menge privat organisierter Zirkel, in denen man nach einem anstrengenden Arbeitstag zusammenkam, um sich über ein Bild zu unterhalten oder um gemeinsam ein Buch zu lesen und es zu besprechen. Oft stellte man fest, dass es durchaus viel mit den Teilnehmern selbst zu tun hatte. Man musste sich erst daran gewöhnen. Zum Glück änderten sich die Zeiten gerade zum Besseren.

Auch die Älteste war aus väterlicher Sicht ein wenig spleenig. Wenigstens hatte Ellen einen erfreulich normalen Beruf erlernt, sie war Schneiderin. Zum Glück was Handfestes, hatte der Vater sich seinerzeit gefreut, das konnte man immer gebrauchen. Zwar hatte sie gegenwärtig keine feste Anstellung, allerdings war sie darüber nicht besonders traurig. Sie konnte ja von zu Hause aus arbeiten, und das war sogar recht einträglich. In der Nachbarschaft und darüber hinaus hatte sich herumgesprochen, dass Ellen etwas von ihrem Handwerk verstand und keine unangemessenen Preise verlangte. Die Finanzbehörde musste ja nicht unbedingt erfahren, wie viel sie tatsächlich einnahm. Auch Jakob erzählte sie nicht alles darüber, nicht weil sie ihm nicht traute, sie wollte ihn einfach nicht übermäßig in Verlegenheit bringen. Gut fühlte er sich jedenfalls nicht dabei, das merkte sie. An sich sollte er als Staatsbediensteter loyal zu seinem Arbeitgeber stehen und eine Meldung machen. Das kam für ihn natürlich nicht infrage, er hoffte nur, dass kein Außenstehender sie denunzierte.

Eines Tages unterbrach sie sich mit einem Mal bei einer Näharbeit und verkündete mit entschlossener Stimme, sie wolle sich verstärkt an einem eigenen Reformkleid versuchen, sie habe bereits einige Skizzen angefertigt. Seit gut zwanzig Jahren galten die bequemeren Frauenkleider nicht mehr als Tabu, das Korsett hatte ausgedient. Raus aus der Enge, Luft, Bewegungsfreiheit, ein natürliches Körpergefühl, das war mittlerweile in den Köpfen der meisten Frauen angekommen. Die Ärzte unterstützten sie dabei, denn eingeschnürte Körper waren aus medizinischer Sicht nicht akzeptabel. Im Krieg übten viele Frauen Männerarbeiten aus, da war das Korsett hinderlich. Trotz der neuen Freiheit war das Reformkleid – vor allem unter den Frauen selbst – unbeliebt. »Reformsack« wurde es genannt. Da müsste man mal was dran ändern, dachte sich Ellen und fing an, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Ihre Mutter unterstützte sie darin, sie kannte die Hartnäckigkeit ihrer Ältesten und auch ihre Kunstfertigkeit. Ellens Mann, Edgar, hatte lediglich mit den Schultern gezuckt und sie machen lassen. Seltsamerweise war ihr die moralische Unterstützung von »Vaddern« maßgeblicher gewesen als die ihres Ehemannes. Der war ja immer ein bisschen bräsig.

Der Vater konnte ja eigentlich nur zustimmen, bei seiner politischen Einstellung. Wie sie ihn kannte, war er insgeheim stolz auf sie und auf die Geschwister, wenn er es auch nicht so direkt sagen würde. Eher fragte er sich vernehmlich, von wem die Geschwister das bloß hatten?!Oder er guckte, wie eben, in die Runde, mit wohlwollendem, wenn auch leicht kritischem Ausdruck, die hellblauen Augen ein wenig zusammengekniffen, den Kopf verhalten seitlich geneigt, die rechte Hand grüblerisch am Kinn. Astrid, seit vierunddreißig Jahren mit ihm verheiratet, wusste jeden seiner Blicke zu deuten, ihr konnte er niemals etwas vormachen. Ein Lächeln huschte ihr übers Gesicht, mit zwei Fingern schob sie ihre neue Eisenbrille ein Stückchen den Nasenrücken hinunter.

»Ach Carl, guckst du wieder so. Nun setz dich mal zu uns an den Tisch und schleiche nicht wie ein Tiger durchs Zimmer.«

»Hmm«, brummte er und tat ihr den Gefallen.

Alle Blicke waren auf ihn gerichtet. Er wirkte seltsam abwesend, fast so, als gehöre er nicht dazu. Jakob fragte sich, was gerade in seinem Kopf vor sich gehen mochte. Seit einem Vierteljahr war das nun so. Längst hatte er sich vorgenommen, in Ruhe mit ihm zu reden, ein Gespräch zwischen Sohn und Vater zu führen. Er machte sich einfach Sorgen, wenn selbst die Mutter nicht mehr so richtig an ihn herankam.

Es hatte im Januar begonnen mit der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg durch Freikorps, die von SPD-Reichswehrminister Noske installiert und gefördert wurden. Es hieß, man wolle hart gegen streikende Arbeiter vorgehen. Vor allem Rosas Schicksal hatte den Vater schwer getroffen, allein wegen der unwürdigen Umstände. Gefoltert, erschossen, in den Berliner Landwehrkanal geschmissen. Bisher war ihr Leichnam nicht gefunden worden. Am fünfundzwanzigsten Januar war auf dem Zentralfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde ein leerer Sarg neben Karl Liebknecht beerdigt worden. Symbolisch. Den Tätern würde sicher nichts passieren, davon war Vater überzeugt. Sie wurden von oben gedeckt, von Noske persönlich. Stimmte das, wäre es ein ungeheurer Skandal, dachte Jakob. Ausschließen konnte man es hingegen nicht. Wenn ein neuer Staat von Beginn an mit so einem Justizmakel anfinge, dann gute Nacht. Daran mochte er einfach nicht glauben. Für Vater war es beinahe so, als wäre mit dem Tod von Rosa ein Familienmitglied aus ihrer Mitte gerissen worden. Er nahm persönlichen Anteil an dem Werdegang der Genossen, für Jakobs Geschmack ein wenig zu viel. Am ersten Januar war die KPD gegründet worden und Vaddern war natürlich gleich mit dabei gewesen. Für ihn war das nur konsequent, denn er hatte bereits als USPD-Mitglied ganz weit links gestanden, da war es zur KPD nur ein kurzer Schritt. Auf Jakobs Dienststelle hatte es sich rasch herumgesprochen, und manch ein Kollege sah ihn seither schief von der Seite an. Darauf konnte sein alter Herr keine Rücksicht nehmen, er hätte es auch nicht gewollt. Als Sohn hatte er seine Entschlossenheit und seine Art, politische Fragen konsequent zu Ende zu denken, oft bewundert. Manchmal ging ihm seine Sturheit auch reichlich auf die Nerven. Sich parteipolitisch zu organisieren, zog Jakob jedenfalls nicht in Betracht. Nicht, weil er unpolitisch war, er verfolgte die aktuellen Ereignisse durchaus mit lebhaftem Interesse, nur hatte er keine Lust, sich irgendwelchen Parteidogmen unterzuordnen. Außerdem hätte er es in seiner Position für unpassend gehalten, sich in einer linken Partei zu engagieren. Er würde sich damit dem ständigen Misstrauen der Kollegen aussetzen. Und alles andere als eine sozialistische Partei käme für ihn nicht infrage, dafür war er zu sehr Vaters Sohn. Über solche unausgesprochenen Zwänge machte sich ein Carl Mortensen keine Gedanken. Für ihn galt: Man musste wissen, für was man stand und für was man einstand.Als Ewerführer im Hafen hatte er 1896 als einer der Wortführer den großen Hafenarbeiterstreik mitorganisiert, das hatte ihn geprägt. Er war mit seinen Kollegen gegen eine Wand gerannt, der Streik hatte in einem Desaster geendet, doch einen Mangel an Glaubwürdigkeit hatte ihm zumindest keiner vorwerfen können.

Er spürte, dass man von ihm ein paar Worte erwartete, ein Zeichen, dass er bereit war, am Familienleben teilzunehmen. Er wandte sich mit einer unverfänglichen Frage an den Sohn.

»Bist du heute Morgen einige Bahnen geschwommen?«

»Ja, Vaddern, ganz früh. Weißt ja, das mach ich gern. Da ist nicht viel los in der Schwimmhalle. War gut, wie immer.«

»Du mit deiner Schwimmerei«, neckte Ellen ihn, »du hast bestimmt Schwimmhäute zwischen den Zehen wie eine Ente.«

»Klar habe ich. Willst du sie sehen?«

»Nee, bloß nicht. Hör mir auf«, wehrte sie das Angebot lachend ab. »Normal ist das nicht, das musst du zugeben, oder?«

»Schwimmen würde dir auch guttun, Schwesterherz, das ist gesund und vorteilhaft für die Figur.«

Tatsächlich hatte ihm die häufige Schwimmerei zu einem ausgesprochen athletischen Körper verholfen, um den Freunde ihn beneideten. Sein eigentlich dunkelbraunes Haar war im Laufe der Zeit immer heller geworden, was er auf das Chlorwasser zurückführte.

»Vor-teil-haft für die Figur«, äffte Ellen ihn nach, »na vielen Dank auch. Weil ich ja sooo fett bin.«

»Ihr beiden immer«, amüsierte sich Mutter, »wie Hund und Katz. Ich frage mich, wann ihr mal erwachsen werdet.«

»Du könntest ja neue Badehosen und Badeanzüge entwerfen, das hätte Zukunft. Geschwommen wird immer, und du würdest dafür reichlich Abnehmer finden«, setzte er nach.

Ellen überlegte einige Sekunden. »Das ist gar nicht so verkehrt, was du da sagst. Gar nicht so verkehrt, wirklich.«

Clara stellte ein Körbchen mit ein paar Scheiben Brot auf den Tisch. Bei dem übersichtlichen Angebot lohnte es sich nicht, ihn zu decken. Ein Rest von Ellens Apfelsirup war auch da und Trockenobst. Dazu gab es Pfefferminztee, den hatte Jakob beigesteuert. Eine ganze Wochenration für die Eltern und Clara. Auch für ihn war es nicht einfach, bezahlbare Lebensmittel zu ergattern. Für die Lebensmittelkarten bekam man nicht viel.

Es dunkelte bereits, ein ereignisloser Tag ging bald zu Ende. Jakob fragte sich, wann seine Mutter wieder ihre unvermeidliche »Und wie steht’s mit der Liebe«-Frage stellen würde, eigentlich war sie längst überfällig. Alles war hier vorhersehbar, auf die immer gleichen Fragen folgten die gleichen Antworten. Dialoge, Redewendungen, Gesichtsausdrücke, Bewertungen, alles wiederholte sich. Anscheinend brauchte seine Familie das, vielleicht war er der Einzige, den das langweilte. Vermutlich war es sogar bedeutsam für sie, eine Art Selbstvergewisserung, eine Art Ritual. Solange man sich immerzu das Gleiche erzählte, war alles in Ordnung. Heute würde Mutters Frage entfallen, denn die Türklingel schrillte, was nicht ins gewohnte Bild passte. Wer wollte denn um diese Uhrzeit etwas von ihnen? Clara, die sich der Wohnungstür am nächsten befand, öffnete. Jakob ahnte sofort, dass es mit ihm zu tun haben musste, da hörte er Oves vertraute Stimme. Mit Kollege Harms verbrachte er den größten Teil seines Arbeitstages. Er hatte hoffentlich gute Gründe, ihn hier zu stören. Die beiden verstanden sich richtig gut, sie konnten auch vertraulich miteinander reden. Doch sein bisschen Freizeit gestaltete Jakob gern selbst, auch an Tagen wie heute, wo es nicht viel zu gestalten gab, deshalb hatten sie privat noch nichts zusammen unternommen. Ein Schmunzeln konnte er sich allerdings nicht verkneifen, als er Oves Gestotter hörte, das ihn immer überfiel, wenn er sich in Claras Nähe befand. Da konnte es passieren, dass er errötete wie ein Schulbub. Auch die Schwester benahm sich merkwürdig kokett in seiner Anwesenheit. Irgendetwas sollte bald unternommen werden, um die beiden ein wenig zu ermuntern. Er könnte damit leben, wenn sie ein Paar würden. Jakob sah auf der Straße den Einsatzwagen stehen. Es musste dringend sein, sonst hätte Ove für den kurzen Weg eines der Dienstfahrräder genommen.

»Ove, was ist los?«

»Tut mir leid, dass ich störe, es ist eilig. Ein Toter, wahrscheinlich erstochen. Kommst du? Wir haben erst mal alles so gelassen, damit du dir selbst ein Bild machen kannst. Im Dunkeln wird sowieso alles länger dauern.«

»Was ist mit Kollege Klages? Der hat heute Dienst, oder?«

»Hätte er eigentlich, aber die Fauljacke hat sich kurzfristig freigenommen. Was Wichtiges, sagte er und verschwand. Ich bin als seine Vertretung eingeteilt und wollte bei einer Mordsache nicht ohne dich ermitteln«, erwiderte Ove, hielt sich dabei kurz die Hand vor den Mund.

Wurde er etwa verlegen, weil er Fauljacke gesagt hatte, überlegte Jakob. Er bemerkte Claras Lächeln, sie schien die direkte Art des Kollegen zu mögen, einschließlich seiner Verlegenheit.

Jakob verabschiedete sich von seinen Eltern und den Schwestern und wünschte weiterhin einen behaglichen Abend. Kurze Zeit später schnurrte der Polizeiwagen die Reeperbahn hinunter, den Michel zumeist in Sichtweite.

»Wo geht’s hin?«, erkundigte sich Jakob.

»Halt dich fest. Zum Paradieshof.«

»Du brauchst mich nicht zuerst nach Hause zu fahren, es geht gleich direkt zum Tatort.«

»Ja, so ist es gedacht.«

Jakob machte große Augen.

»Im Paradieshof! Nicht dein Ernst, oder? Wie finde ich denn das! Kaum bin ich mal nicht da, lässt sich einer in meiner Nachbarschaft abstechen?«, grollte er kopfschüttelnd.

Es schien, als würde Ove Harms nicht auf Anhieb verstehen, wie sein Vorgesetzter dies gemeint hatte. Der hörte sich wirklich empört an. Wie konnte jemand auch nur auf die Idee kommen, beim Chef um die Ecke Opfer einer Straftat zu werden! Aber wer suchte sich das schon selbst aus?

»Und guck auf die Straße. Bitte!«, ermahnte ihn Jakob wie so oft, wenn er mit ihm fuhr. Er vermutete einen Komplex bei Ove, wegen seiner langen Nase und dem Höcker darauf. Auch beim Autofahren hielt er den Kopf nicht geradeaus, sondern seitlich gedreht, mehr dem Beifahrer zugewandt als der Fahrbahn. Es kam selten vor, dass der Kollege sein Gesicht im Profil zeigte, die Nase schien ihm peinlich zu sein. Wahrscheinlich wollte er niemanden mit ihr belästigen. Er mochte sie nicht. Dabei kam er bei den Frauen durchaus gut an, wie Jakob des Öfteren bemerkte. Ove hatte etwas Französisches an sich.

Handelte es sich um ein Verbrechen, das im Zusammenhang mit den aktuellen Unruhen stand? Beim Blick aus dem Wagenfenster würde es ihn nicht wundern. Auf den Straßen waren die Folgen der gewalttätigen Proteste nicht zu übersehen: ein Meer aus Scherben rund um den Großneumarkt, vor allem zu Bruch gegangene Ladenfenster, geplünderte Auslagen, Steine, Knüppel, vereinzelt dunkelrote Flecken auf dem Pflaster. In den letzten Tagen hatten heftige Schießereien zwischen Aufständischen, Polizisten und Soldaten stattgefunden. In der Bundesstraße wurde ein Sturm auf die Kasernen angesetzt, in der Markusstraße sollte ein Proviantlager gestürmt werden. Zur Abwehr wurden Handgranaten eingesetzt. Insgesamt waren in den letzten Tagen neun Tote zu beklagen gewesen, hieß es, inzwischen womöglich mehr. Alles änderte sich laufend, und über die heutigen Ereignisse hatte Jakob keine Informationen, was er jedoch in den vergangenen Tagen erlebt hatte, gab ihm zu denken. Scherben zu Ostern – es hatte sich angedeutet.

Bereits die Protestbekundungen von Erwerbslosen in der letzten Woche ließen Ernsteres erahnen. Die Reichsregierung unter Ebert hatte die ohnehin mageren Unterstützungsleistungen gekürzt. Wovon leben? Es mangelte an allem, an Nahrung, an Heizmaterial, an Kleidung und Schuhen. Auf dem Schwarzmarkt bekam man das meiste. Nur, was hätten die armen Schlucker tauschen sollen? Gemeinsam mit dem Arbeiterrat zogen sie vor das Rathaus. Nachdem sich zweihundert Halbstarke vom Protestzug abgesondert hatten, kam es beim Alsterpavillon auf dem Jungfernstieg zu Tumulten. Türen und Scheiben gingen zu Bruch, ebenso Mobiliar. Die wohlhabenden Gäste, die es sich gut gehen ließen, wurden bepöbelt und beraubt. Die Jugendlichen bedienten sich an Kuchen, Torten und allerhand Essbarem und stopften sich damit die knurrenden Mägen. Angestellten nahmen sie Lebensmittelkarten ab.

An diesem sechzehnten April plünderten aufgebrachte Menschengruppen zudem weitere Restaurants und Warenlager. Auch vor noblen Alstervillen machte die zornige Menge nicht halt. Es kam zu Übergriffen und Diebstählen. Selbst in bürgerlichen Kreisen war man wegen der gewaltsamen Ausbrüche nicht überrascht. An ein Fazit aus dem sozialdemokratischen Hamburger Echo erinnerte er sich:

»Die ganze Welt ist eben unzufrieden, und namentlich sind es die Arbeiter und sonstigen Personen, die sich mit niedrigem Einkommen durch die Hungerzeit durchschlagen müssen. Auf der einen Seite durchaus unzureichende Löhne, auf der andern eine schamlose Bewucherung. Es ist gerade, als sei alles zur Aufreizung eingerichtet. Die Schaufenster voll von Lebensmitteln, aber zu welchen Preisen! Wohl kann man Mehl, Butter, Wurst, Speck und sonstige schöne Dinge kaufen; bezahlen können sie aber nur die Leute mit hohem Verdienst. Und das sind nur wenige.«

Ja, so war es. Menschen, die sich bisher nichts hatten zuschulden kommen lassen, begehrten auf, sie waren mit ihrer Geduld am Ende. Erst der verdammte Krieg, gegenwärtig die Republik, indessen gab es die Kriegsküchen nach wie vor. Die Armenbevölkerung wuchs, die Lebensmittel verknappten sich weiter, während sich Spekulanten am Schleichhandel die Taschen füllten. An der Börse spekulierten sie mit Lebensmitteln, und das Volk hungerte. Die Handelskammer ließ es geschehen. Jakob hätte dem längst ein Ende bereitet, wenn es nach ihm gegangen wäre. Der Großteil der Hamburger war vom freien Markt ausgeschlossen. Die Versorgung der Bevölkerung lief über Lebensmittelkarten, die vom Kriegsversorgungsamt am Großen Burstah ausgegeben wurden. Die pro Tag zugestandene Kalorienmenge war davon abhängig, wie gut oder schlecht die städtischen Warenlager gefüllt waren. In den Kriegsküchen wurden viele tausend Menschen mit einfachsten, immerhin warmen Mahlzeiten bedacht.

Bereits zum letzten Jahreswechsel hatte der eine oder andere Alsterschwan sein Leben eingebüßt und war im Backofen gelandet. Das hatte für Empörung gesorgt.

Nun also entlud sich der Volkszorn in bewaffneten Kämpfen mit der Staatsmacht. Die Polizei wurde natürlich weiterhin mit dem Kaiserreich in Verbindung gebracht. An Gewehren und Pistolen herrschte in der Stadt kein Mangel, die Novemberrevolution lag ja erst wenige Monate zurück. In den Wirren dieser Tage waren Waffen massenhaft verschwunden, in private Hände gelangt oder von politisch interessierter Seite in geheimen Depots aufbewahrt. Vermutlich stammte ein Teil der Schusswaffen aus Beständen der Volkswehr. Auch zur Verteidigung der Bremer Räterepublik, zu der es nicht gekommen war, waren Gewehre an Arbeiter verteilt worden. Darüber hinaus kam es immer wieder zu Übergriffen auf Polizeiwachen und auf private Waffenläden.

In Hamburg waren also Feuergefechte an der Tagesordnung. Schöner Mist, dachte Jakob. Auf St. Pauli, in Hammerbrook und an verschiedenen Standorten in der Innenstadt wurden Wachen gestürmt und verwüstet, Gefangene befreit. Ein spontaner Ausbruch von Gewalt schaffte sich Luft, nichts war geplant, keine Partei, keine Organisation steckte offenbar dahinter. Auch die KPD zeigte sich überrascht, sie geriet zuerst in Verdacht, die Fäden gezogen zu haben. Vaddern hätte wahrscheinlich nicht mal etwas dagegen gehabt. Nahm da eine zweite Revolution ihren Anfang? Die Führung war gegen Revolten, die nicht von ihr vorbereitet und ausgerufen wurden, sie wiegelte ab, warnte: »Genossen, lauft denen nicht ins offene Messer!«

Die wütende Menge wähnte die Ordnungshüter auf der falschen Seite. Die hüteten nichtihre Ordnung. Warum unternahmen sie nichts gegen jene, die sich auf Kosten der einfachen Leute bereicherten? Gegen jene, die horrende Preise für minderwertige Lebensmittel verlangten, diejenigen, die Nahrungsmittel panschten, verwässerten, streckten und mit verdorbenen Zutaten vermehrten?

Natürlich befanden sich unter den Aufständischen ebenso Kriminelle, Schwarzmarkthändler etwa, die ihre Kreise durch die Polizei gestört sahen. Die hatten mit dem politischen Anliegen der Protestler nichts zu tun, sie versteckten sich nur in deren Reihen. Sie kochten ihr eigenes Süppchen. Hier prallten gegenwärtig viele unterschiedliche Interessen aufeinander.

»Wir sind da«, sagte Ove, »jedenfalls hast du es nachher nicht weit nach Hause.«

Vom Vorderhaus am Alten Steinweg ging es durch die Tordurchfahrt in den Paradieshof. Die Bezeichnung »Hof« war missverständlich, denn es handelte sich eher um eine beengte Gasse, um einen handtuchschmalen, dicht bebauten Gang, der nichts von einem Hof hatte. Und »Paradieshof« ließ sich entweder auf eine feine ironische Wahrnehmung seiner Bewohner zurückführen oder – auch eine Möglichkeit – auf eine Malerei in einem benachbarten Hof. Dort hatte es an einer Holzwand eine Paradiesdarstellung gegeben, sicher um den Armen Trost zu spenden und ihnen die Aussicht eines künftigen Lebens in einer anderen Welt schmackhaft zu machen.

Jakob und Ove näherten sich einer Menschentraube, die sich auf der linken Seite vor einem Haus drängte. Zwischen den vielen Beinen entdeckte er einen reglosen Körper. Warum konnte hier jeder nach Belieben herumstehen? Warum hatte man die Schaulustigen nicht abgewiesen? Alle standen dicht gedrängt beieinander. Die Beleuchtung war angeschaltet und strahlte alles hell aus. Kollegen hatten Petroleum-Starklichtlampen aufgestellt, damit sie in der zunehmenden Dunkelheit besser arbeiten konnten. In einem solchen Licht hatte Jakob den Paradieshof nie zuvor gesehen. Im Schein der Lampen erkannte er jede Mücke einzeln, und er bemerkte, wie Spinnen am Fachwerk entlanghuschten. Es wirkte surreal auf ihn.

Jakob fühlte sich unbehaglich in seiner Haut. Die meisten Gesichter um ihn herum waren ihm vertraut, sie stammten aus der direkten Nachbarschaft. Einige der Nachbarn kannte er persönlich. Gelegentlich unterhielt er sich mit ihnen, wenn er sie auf dem Großneumarkt traf. Nichts Weltbewegendes, mehr das Übliche: Wetter oder Kinder, oft auch über die beständig steigenden Lebensmittelpreise auf dem Markt. Aber nicht jeder unterhielt sich gern mit ihm, schließlich war er Beamter. Einige wussten, wer sein Vater war, waren Genossen von ihm, und andere arbeiteten mit ihm im Hafen. Über fünfzig Familien lebten hier im Paradieshof, und die meisten von ihnen hatten etwas mit dem Hafen zu tun. Viele Unständige wohnten im Hof, Tagelöhner und Gelegenheitsarbeiter ohne feste Anstellung. Sie versuchten jeden Tag ihr Glück unten bei den Schiffen. In der Regel reichte das bisschen Lohn vorne und hinten nicht, und so manches blieb auch in den Hafenkneipen hängen, wo sie die Arbeitsvermittler schmieren mussten. Man konnte ihnen ihre Armut ansehen, vor allem am lückenhaften Gebiss. Zähne fehlten oder verfaulten, braune Stümpfe verbreiteten einen schlechten Geruch in ihrer Nähe.

Und dann gab es diese zwielichtigen Gestalten, die sich verdrückten, wenn sie eine Polizeiuniform sahen. Sie lebten hier oft vorübergehend bei Familienmitgliedern oder Bekannten, irgendwann verschwanden sie so rasch, wie sie gekommen waren. Häufig handelte es sich um Kleinkriminelle, die kurzzeitig Schutz vor der Staatsmacht suchten, die etwas zu verbergen hatten, wusste Jakob.

Mit einigen von ihnen hatte er bereits beruflich zu tun gehabt. Er konnte deutlich spüren, dass er gerade von vielen Augen beobachtet wurde. Wahrscheinlich würde er nicht viel herausfinden, denn es wurde hier nicht gern gesehen, wenn sich jemand mit einem Beamten unterhielt. Er konnte jetzt schon schwören, dass keiner von ihnen etwas gehört oder gesehen hatte.

Ein Uniformierter ruderte mit den Armen, er hatte offenkundig mit der Sicherung des Fundortes zu tun. Die Umstehenden reagierten kaum auf seine Anweisungen.

»Moin, Tiedemann«, grüßte Ove ihn, und auch Jakob nickte ihm zu.

»So, meine Herrschaften, genug geguckt, nun machen Sie mal ’n büschen Platz hier, wenn ich bitten darf«, unterstützte Ove ihn, »jaja, Sie auch und zwar gleich.«

Die Leute reagierten mit nicht zu übersehbarem Widerwillen, traten zwei Schritte zurück, nahmen jedoch sogleich wieder ihre vorherige Position ein. Erst nachdem sie unsanft zurückgestoßen wurden, gaben sie nach.

»Sagen Sie bloß, Sie sind hier allein, Tiedemann«, fragte Jakob, »wo sind denn die anderen?«

»Überall und nirgends«, brachte der Angesprochene hervor, »einer holt gerade eine Lampe aus dem Wagen, ein anderer ist einem Taschendieb hinterhergelaufen.«

»Was?«, fragte Jakob ungläubig. »Einem Taschendieb? Und Sie sichern hier als Einziger? Ich kann das nicht glauben.«

Der bedauernswerte Tiedemann zuckte die Achseln und hielt es für besser zu schweigen. Er war ein verlässlicher Kollege, hatte Erfahrung. Wie alt mochte er sein? Schwer zu schätzen, etwa Anfang bis Mitte vierzig?

Die beiden Ermittler beugten sich zu dem Toten hinunter. Die Leiche lag auf der linken Seite. Lichtes Haar, Oberlippenbart, der aussah wie angeklebt, als löste er sich gleich ab.

»Haben Sie den Toten bewegt, Tiedemann?«

»Ja, nur ein klein wenig. Er lag auf der Seite, als wir ankamen, so wie jetzt. Ich wollte sein Gesicht genauer sehen. Und auf dem Rücken hat er die Wunde. Eine Stichwunde, viel Blut darum herum, aber man kann eine Stichwunde gut erkennen. Der Amtsarzt ist ja leider noch nicht da, kommt bestimmt gleich«, gab der Wachtmeister sichtlich aufgeregt wieder. Mit dem Ärmel der Uniformjacke wischte er den Schweiß von der Stirn.

»Und wo ist die Stichwaffe?«

Tiedemann runzelte die Stirn, der Frage war er in der hektischen Situation bislang nicht nachgegangen. »Stimmt. Also, wir haben sie nicht gesehen«, murmelte er und sah sich nach allen Seiten um.

Jakob wusste, dass er nicht zehn Aufgaben gleichzeitig erledigen konnte, und wer konnte schon sagen, ob das Messer überhaupt zu finden war, wenn es nicht noch in dem Toten steckte.

»Wissen wir etwas über ihn? Ausweis, Papiere, Dokumente? Wie heißt er, wo kommt er her?«, wollte Jakob wissen.

»Weiß nicht«, antwortete Ove, »scheint ein Arbeiter gewesen zu sein, den Sachen nach zu urteilen. Alles einfach und fadenscheinig, armer Hund wahrscheinlich. Er trägt einen Ehering, sehe ich gerade.«

»Das ist Grunwaldt, Werner Grunwaldt, ein Kollege«, warf Tiedemann ein, räusperte sich kurz, »also, ehemaliger Kollege vielmehr.«

Jakob und Ove sahen sich verdutzt an, danach guckten sie den Wachtmeister an.

»Ja, ich kenne ihn von früher, er hat mal für die Politische Polizei gearbeitet, bis zum Kriegsbeginn. Er hat sich in Arbeiterkneipen … hm, wie soll ich sagen … na ja … umgehört, wenn Sie wissen, was ich meine. Hat darüber Berichte geschrieben. Bis zum Kriegsausbruch sogar.«

»Spitzelberichte«, stellte Jakob fest, »reden wir Klartext. Vigilanzberichte nannten sie die. Beamte kleideten sich unauffällig, setzten sich in die Eckkneipen im Hafen oder in den Stadtteilen und belauschten die Gespräche der Anwesenden. Alles, was kritisch geäußert wurde, tauchte in den Berichten auf. Man versprach sich davon ein Stimmungsbild des Arbeitermilieus, um rechtzeitig handeln zu können, wenn sie aufsässig wurden.«

»Ist ja widerlich«, bemerkte Ove, »da habe ich nicht mehr viel von mitgekriegt. Zum Glück.«

»Ich auch nicht«, bestätigte sein Kollege.

»Ich schon«, bekannte Tiedemann, »ich bin sogar mal gefragt worden, ob ich da mitmachen will. Aber das war nichts für mich. Nee!« Er schüttelte heftig den Kopf.

»Warum trägt er Räuberzivil?«, wollte Ove wissen. »Hat er den Dienst quittiert?«

»Na ja, das war praktisch die neue Dienstkleidung für seine Spitzeltätigkeit. Er ist bei einem Einsatz am Bein verletzt worden, seitdem hinkte er. Ist, glaube ich, nie richtig verheilt, er fiel öfter aus, obwohl er nach der Sache im Innendienst war. Es ging dann nicht mehr. Tja, kann uns alle treffen.« Tiedemann zuckte die Achseln, wirkte ein wenig ratlos.

»Hm«, knurrte Jakob, der mit solch allgemeinen Lebensweisheiten nichts anfangen konnte.

Grunwaldts verzerrter Gesichtsausdruck ließ darauf schließen, dass der Tod ihn im Schmerz abgeholt haben musste.

Der Arzt kam.

»Ging nicht früher«, entschuldigte er sich. »Was meinen Sie, was zurzeit bei mir los ist. Mord und Totschlag, na, ich kann Ihnen sagen. Alle Hände voll zu tun.«

Dr. Knoop machte sich an die Arbeit. Er gehörte zum kriminalpolizeilichen Inventar. Für Jakob war der Gerichtsmediziner ein Phänomen. Im fortgeschrittenen Alter, er dürfte allemal Ende fünfzig sein, schien er immer agiler zu werden. Sein silbergraues Haar und das faltenreiche Gesicht waren altersgemäß, die Bewegungsabläufe dagegen passten nicht zu seiner Erscheinung. Er verfügte über einen jugendlichen Gang und eine ebensolche Statur. Wie er sich gerade in der Hocke über die massige Gestalt des Toten beugte, zunächst, ohne ihn zu berühren und ohne sich mit den Händen abzustützen, wirkte ungewöhnlich. Wie viele Leichname er in seinem Berufsleben gesehen und begutachtet hatte, wusste er wahrscheinlich selbst nicht mehr genau. Heute kam eine neue Leichenschau hinzu. Vorsichtig befreite er den Toten von der Jacke, den Hosenträgern, seinem Hemd. Dann zückte er ein Vergrößerungsglas aus der abgewetzten, speckigen Arzttasche. Er nahm sich Zeit, um sich die Einstichstelle zu betrachten. Zu einigen Aussagen ließ er sich bereits hinreißen, da schien er ganz auf seine Routine zu vertrauen.

»Er hat eine verhältnismäßig hohe Körpertemperatur, ist noch nicht lange tot, gute Stunde vielleicht oder anderthalb. Wahrscheinlich ist er hier erstochen worden. Sehen Sie die Blutmenge hier auf dem Pflaster? Das würde passen.«

»Also Fundort gleich Tatort«, bemerkte Ove.

»Ja, davon kann man ausgehen, denke ich. Es ist nur ein einziger Stich, schauen Sie mal, von hinten direkt ins Herz. Glatte Schnittränder. Der Mörder hat das Messer praktisch so rausgezogen, wie er es reingesteckt hat. Saubere Arbeit, wirklich saubere Arbeit«, begeisterte Knoop sich, »der Mann muss Erfahrung im Umgang mit Messern haben.«

»War es denn ein Mann?«, wollte Jakob wissen.

»Ja, der Kerl muss eine hochgewachsene Statur haben, denn der Stich erfolgte gerade von hinten, also nicht von oben oder unten. Wenn man davon ausgeht, dass er das Messer etwa in Brusthöhe gehalten hat, ist es unwahrscheinlich, dass es eine Frau war. Einen hohen Kraftaufwand musste er nicht betreiben, bei seiner hervorragenden Technik.«

»Na, Sie sind ja schwer begeistert, Doktor.«

»Jaja, ich schätze die Präzision. Na gut, in dem Fall sollte ich das besser nicht zu laut sagen.«

Die beiden Ermittler und Tiedemann nickten. Knoop lächelte.

»War es denn ein Messer oder eine andere Stichwaffe? Haben Sie eine Idee?«, fragte Jakob.

»Ja, ein Messer dürfte wahrscheinlich sein, ich vermute einen langen Einstich, das kann ich jetzt nicht abschließend sagen. Ein gut geschärftes Messer auf jeden Fall, vielleicht ein Küchenmesser, wie man es in Gastwirtschaften verwendet, von Köchen zum Beispiel oder Metzgern, sehr spitz und rasiermesserscharf. Zum Schneiden und Filetieren von Fleisch. Na ja, passt ja auch irgendwie, nicht wahr? Jaja, ich weiß, meine Herren, das ist Ihnen zu makaber. Ihr jungen Leute seid ja so zimperlich.«

Inzwischen war es bereits so dunkel, dass die Lichtquellen bizarre Schatten an die Hauswände warfen. Dazu kam das ständige Murmeln der Umstehenden, das aus dem Dunkeln hinter den Lampen direkt unheimlich wirkte. Jakob blickte in die Runde. Da, in der zweiten Reihe guckte ihm einer geradewegs ins Gesicht, er kaute auf etwas herum, die Wäscherin hielt sich eine Hand vor den Mund, einer ließ eine Bügelflasche Bier aufploppen. Der Spitz des Messerschleifers hob sein Bein, ein Tritt verfehlte ihn knapp. Und dann stieg ihm der unvermeidliche Kohlgeruch in die Nase. Die ganze Stadt roch nach Kohlsuppe. Erst wenn es nicht mehr nach Kohl roch, war der Krieg vorbei, kam es Jakob in den Sinn. Dann kam die Eier-mit-Speck-Zeit. Der Unbekannte da hinten schob sich seine Schiebermütze tief ins Gesicht, wollte nicht erkannt werden. Ein nagelkauender Junge starrte wie gebannt auf den Toten, wahrscheinlich würde sich diese Szene hier für lange Zeit in seinem Kopf erhalten. Allerdings: Man war hier hart im Nehmen. Dennoch reagierte man angesichts des abscheulichen Verbrechens nicht mit der derben Gefühlsrohheit, wie man sie häufig bei Menschen antraf, die sich vom Leben vernachlässigt sahen. Es waren wenigstens keine respektlosen Sprüche zu hören und kaum ein Lachen.

Endlich rückten ein paar uniformierte Kollegen an. Sie drängten die Bewohner ab, redeten pausenlos auf sie ein, teils auch in einer rüden Tonart. Mit wohlgesetzten Worten kam man hier nicht weiter.

»Wo ist das verdammte Messer?«, fragte sich Jakob in gedrosselter Lautstärke. »Hat er es mitgenommen, weggeworfen, versteckt, hier oder in einiger Entfernung? Wir müssen alles absuchen, ohne Verzögerung, sofort. Tiedemann, holen Sie so viele wie möglich von unsern Leuten her, die sollen hier und in der Umgebung jeden Stein umdrehen. Wir suchen nach einem langen Messer. Und dann, Wachtmeister …«

»Ja?«

»Einer aus der Abteilung soll rausfinden, wo Grunwaldt gewohnt hat. Er scheint ja verheiratet gewesen zu sein. Falls Frau Mertens noch da ist, soll sie zur Witwe fahren und es ihr sagen, ich will nicht, dass sie es von jemand anderem erfährt. Ich weiß, wie spät es ist, leider muss es sein. Und Elke Mertens kann so was gut. Sonst soll es eben ein anderer machen, nur bitte mit Pietät.«

»Mit … was?«

»Mit Pie…, mit Feingefühl, nicht so grob, verstehen Sie?«

»Klar, Feingefühl. Kenn ich«, entgegnete Tiedemann mit einer leichten Empörung in der Stimme.

»Und weiter …« Vernahm Jakob da einen leisen Seufzer?

»Ja?«

»Man soll uns für morgen früh ankündigen, so gegen neun.«

»Gegen neun, ist gut. War’s das?«

»Das war’s.«

»Nehmen Sie den Wagen, er steht hier gleich rechts um die Ecke, Alter Steinweg«, riet Ove, »das geht schneller.«

Der Wachtmeister tippte mit dem Finger an seine Mütze und machte sich auf den Weg.

»Wenn es wirklich ein gutes Messer ist, kann es auch gestohlen worden sein«, fiel Ove ein. »Wir wissen nicht, wie viele Personen vor uns am Tatort waren und was die so angestellt haben.«

Sein Kollege nickte. Er wusste es selbst. Hier lebten eine Menge Menschen auf engstem Raum, da müsste einer ganz schön abgebrüht sein, hier einen Mord zu begehen. Oder war sich da einer so sicher, nicht erkannt und verraten zu werden?

»Vielleicht haben wir Glück. Wir befragen erst mal die Anwohner. Tu mir einen Gefallen, Ove, und nimm’s nicht persönlich, wenn man dich dumm anschnackt. Die meinen den Polizisten, nicht dich als Person.«

»Weiß ich ja«, grinste der, »bin ja nicht zum ersten Mal bei einer Ermittlung dabei, wie du weißt.«

Er wusste Jakobs fürsorgliche Art wirklich zu schätzen, nur mitunter übertrieb er es ein wenig. Ab und zu benahm er sich wie ein großer Bruder, dabei war er nur ein halbes Jahr älter. Also gut, im Vergleich zu anderen Kollegen hatte er mit Jakob das große Los gezogen. Er hatte Vertrauen zu ihm, das war klar zu erkennen. Jakob Mortensen ließ ihn machen, hörte auf seinen Rat, kontrollierte seine Arbeit nicht, selbst die Protokolle blieben unkommentiert, wenn auch das Verfassen jener, vorsichtig ausgedrückt, nicht zu seinen Stärken gehörte. Entweder sie waren zu lang oder zu kurz, und manchmal setzte er Informationen voraus, die ein Leser des Berichts nicht haben konnte. Das musste er ändern. Und auch die Rechtschreibung war verbesserungswürdig, wusste Ove.

Er gewahrte ein Sirren an seinem rechten Ohr. Ein Stock. Das war knapp. Das Ding flog geräuschvoll gegen die Hauswand. Das konnte ja heiter werden. »Nein, ich nehme das nicht persönlich«, murmelte er, »gar nicht persönlich, die meinen nicht mich als Person.«

Nach einem Mord galt es, ohne Umstände zu reagieren. Je mehr Zeit verstrich, umso mehr Zeit hatte der Täter, Zeit, um sich zu sortieren, Spuren zu verwischen, zu entkommen.

Jakob hatte im Moment ein ungutes, unbestimmtes, Gefühl. In diesem Milieu zu ermitteln stieß an natürliche Grenzen, das war ihm bewusst. Zu den Gewissheiten seines Vaters gehörte die Erkenntnis: »In der Armut sind alle Menschen gleich, und auch die Häuser, die sie bewohnen, sind alle gleich.« Unterschiede musste man sich leisten können. Es gab nicht so viel, was arme Teufel zu verlieren hatten. Hier lebten viele, die immer wieder ihre Bekanntschaft mit der Polizei und der Justiz erneuerten. Manch einer von ihnen wusste, wie Gefängnisse von innen aussahen, was ihrem Ansehen keineswegs schadete. Sie kokettierten offen mit ihren Knasttätowierungen, zeigten sie in ihrem Kiez bereitwillig jedem, der sie sehen wollte. Sie galten als die Harten, waren abgebrüht, wussten, was das Leben mit einem machen konnte, sie verspürten keinerlei moralische Blähungen, sich ihren Teil vom Kuchen abzuschneiden, egal wie. Und irgendwie kamen sie damit durch, oft besser als die meisten ehrlichen Menschenkinder, die sich mit legaler, schlecht bezahlter Maloche über Wasser hielten.

Alle Bewohner des Hauses, vor dem Grunwaldt aufgefunden wurde, gaben an, ihnen sei nichts Besonderes aufgefallen. Ein Abend wie jeder andere, man stelle sich ja nicht ans Fenster und warte, dass etwas passiert. Es war Abendbrotzeit gewesen, da saß man zusammen am Tisch und stippte die kärglichen Brotreste in die Wassersuppe, um nicht mit hungrigem Magen ins Bett zu gehen. Auch im gegenüberliegenden Fachwerkhaus, keine vier Meter vom Tatort entfernt, erhielten Jakob und Ove diese oder ähnliche Antworten. Als hätten sich die Bewohner abgesprochen. Die Befragung in den umliegenden Gebäuden verlief ebenso im Sande.

»Wer hat den toten Grunwaldt eigentlich gemeldet?«, fragte Jakob.

»Soviel ich weiß, war das ein anonymer Anruf. Er ist in der Zentrale eingegangen und dann bei Kollege Klages gelandet. Der hat es natürlich bei mir abgeladen. ›Mach mal‹, hat er gesagt. Kennst ihn ja«, meckerte Ove.

Jakob stöhnte, enthielt sich jeglichen Kommentars.

Tiedemann hatte nicht länger als eine Viertelstunde für seinen Auftrag gebraucht und war schon wieder am Tatort. Er und einer seiner jüngeren Kollegen sprachen Personen an, die sich außerhalb der Häuser im Paradieshof aufhielten. Immerhin brachte er in Erfahrung, dass Lina, die der unerlaubten Prostitution nachging, Grunwaldt einige Male hier im Gang gesehen haben wollte.

»Also, bei mir war er natürlich nicht«, stellte sie sofort klar.

»Natürlich nicht, Fräulein Lina, das wäre ja auch verboten, nicht wahr?«, antwortete Tiedemann augenzwinkernd. Auch wenn er in diesem Fall froh gewesen wäre, wenn es sich anders verhalten hätte, dann kämen sicher einige Informationen mehr zusammen.