18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

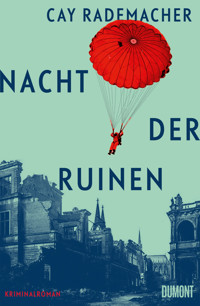

März 1945: Amerikanische Verbände haben Köln erreicht. Trotz der Durchhalteparolen aus Berlin ist der Widerstand gering, die Stadt wie ausgestorben. Kaum mehr 20.000 Menschen leben in den Trümmern. Doch die Amerikaner erobern nur einen Teil der zerstörten Metropole, denn der Rhein bildet wochenlang die Front. Unlängst wurde die Domstadt noch einmal schwer bombardiert. Ein abgeschossener Pilot stürzte dabei mit seinem Fallschirm mitten hinein ins Chaos – und wurde Opfer eines feigen Lynchmords. Nun soll der junge amerikanische Soldat Joe Salmon, eigentlich Joseph Salomon, ein Kölner Jude, der nach der »Reichskristallnacht« mit knapper Not in die USA emigrieren konnte, den Fall klären. Joe sucht den Mörder oder die Mörderin – tatsächlich aber sucht er insgeheim noch zwei andere Menschen, die er einst in der Heimat zurücklassen musste: Jakub und Hilda, seinen besten Freund und die Frau, in die er hoffnungslos verliebt war. Auf verschlungenen Pfaden nähert Joe sich der Lösung des Falls und der eigenen Vergangenheit und begegnet dabei historischen Persönlichkeiten, die im März 1945 in Köln gelebt und gewirkt haben: George Orwell, Konrad Adenauer, Hans Habe, Irmgard Keun.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 652

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

März 1945: Amerikanische Truppen marschieren in Köln ein. Die Stadt, einst eine der größten im Deutschen Reich, ist von schweren Bombenangriffen gezeichnet. Kaum zwanzigtausend Menschen leben noch in den Ruinen. Die Wehrmacht sprengt die letzte Brücke, der Rhein ist nun die Front, Köln geteilt. Und mitten in den Trümmern wird ein mit dem Fallschirm abgesprungener amerikanischer Pilot gelyncht.

Der junge Soldat Joe Salmon erhält den Befehl, in der umkämpften Stadt den Täter zu finden. Joe, der früher Joseph Salomon hieß, ist ein Kölner Jude, der vor dem Krieg den Nazis nur knapp entkommen ist. Gemeinsam mit einem britischen Kriegsreporter namens George Orwell macht sich Joe auf die Jagd nach dem Mörder in seiner bis zur Unkenntlichkeit zerstörten alten Heimat. Heimlich sucht Joe dabei noch zwei andere Menschen, die er vor Jahren verloren hat. Seinen besten Freund. Und die Frau, die er liebt. Eine Suche, bei der er schließlich selbst sein Leben aufs Spiel setzt.

Cay Rademacher verbindet Fiktion und Historie zu einem fesselnden Krimi und zeichnet dabei das eindrückliche Porträt einer finsteren Zeit: hervorragend recherchiert, atmosphärisch dicht und hoch spannend.

© in medias res

Cay Rademacher, geboren 1965, ist Autor in mehrere Sprachen übersetzter Kriminalromane, etwa der ›Trümmermörder‹-Trilogie aus dem Hamburg der Nachkriegszeit oder der erfolgreichen Provence-Serie um Capitaine Roger Blanc. Außerdem erschienen bei DuMont ›Ein letzter Sommer in Méjean‹ (2019), ›Stille Nacht in der Provence‹ (2020) und ›Die Passage nach Maskat‹ (2022) sowie das historische Sachbuch ›Drei Tage im September‹ (2023). Cay Rademacher lebt mit seiner Familie bei Salon-de-Provence.

Cay Rademacher

NACHT DER RUINEN

Kriminalroman

E-Book 2025

© 2025 DuMont Buchverlag GmbH & Co. KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]

Alle Rechte vorbehalten.

Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von §44bUrhG behalten wir uns explizit vor.

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Satz: Angelika Kudella, Köln

E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN E-Book 978-3-7558-1076-6

www.dumont-buchverlag.de

L’histoire n’est que le tableau des crimes et des malheurs.

Voltaire

Hope, the best comfort of our imperfect condition.

Köln, Domterrasse, Freitag, 15.Juli 1938:

AUS DEM TAGEBUCH DES JOSEPH SALOMON

Dieser Sommer, das steht schon mal fest, ist der schönste meines Lebens. Köln ist die schönste Stadt der Welt. Und ich habe die besten Freunde aller Zeiten. Mehr Glück als ich kann man nicht haben.

Heute war ich mit Hilda und Jakub auf der Domterrasse verabredet. Gut, Paul war auch da, der Quälgeist, aber was soll Hilda machen? Sie muss ihren kleinen Bruder halt mitnehmen, die Großeltern können ja nicht ständig auf den Bengel aufpassen. Aber Paul hatte sich zu Hause aus Märklin eine Messerschmitt gebaut und spielte damit vor dem Café Fliegerangriff. Da hat er uns wenigstens nicht gestört, und wir mussten ihn nur hin und wieder im Auge behalten, damit er beim Spielen nicht ans Ufer lief und in den Rhein fiel. Paul ist wirklich etwas meschugge. (Das darf Hilda niemals lesen, sie würde jedem, der ihr Brüderlein verspottet, die Augen auskratzen.)

Eigentlich dürfen Jakub und ich uns auf der Domterrasse gar nicht sehen lassen, der Zutritt ist für Juden verboten. Aber Hilda ist arisch, außerdem waren ihre Eltern Parteigenossen und auch die Großmutter ist eine Pg. Und ich sehe so was von arisch aus, dass mich die SA-Streifen ständig fragen, warum ich nicht bei ihnen mitmache. Nur Jakub muss aufpassen, er sieht aus wie eine Karikatur aus dem »Stürmer« mit seiner dicken Brille, den Segelohren, der Hakennase, und seine schwarzen Locken lässt er sich viel zu selten schneiden. Doch Jakub ist halt genial. Ich habe keine Ahnung, wie er das geschafft hat, aber er hat in diesen großen Ferien eine geradezu unglaubliche Arbeit gefunden: als Bürobote bei der Hitlerjugend-Versicherung Großdeutschland, Reichszentrale Stammheimer Straße. Das ist Chuzpe! Ein Jude aus Krakau macht Botengänge für die Haftpflichtversicherung der Braunhemden. Keine Ahnung, welche gefälschten Papiere er denen vorgelegt hat, vielleicht auch gar keine, der Jakub, der kann reden, der würde dem Teufel ein Streichholz verkaufen. Jedenfalls, wenn er von einer Streife der SA oder der HJ kontrolliert wird, zückt er einfach seinen Dienstausweis, und dann gefriert diesen Kerlen das dreckige Grinsen im Gesicht. Einer von der HJ stand neulich sogar stramm, als er den Ausweis sah, das reicht, wenn die ein Dokument mit Reichsadler und Hakenkreuz sehen, dann machen die sich vor Angst in die Hosen. Genau deshalb hat Jakub bei dieser Versicherung angefangen, obwohl er das beste Zeugnis unserer Unterprima hat, anderswo hätte er in den Ferien viel mehr verdient. Aber er sagt, dieser Dienstausweis ist sein »Freifahrtschein durch Köln«, und wie immer hat er recht.

Es war auch Jakubs Idee, selbstverständlich war das Jakubs Idee, dass wir uns auf der Domterrasse treffen, sozusagen vor den Augen von ganz Köln. Die Tische unter den rot-weiß gestreiften Sonnenschirmen waren bis auf den letzten Platz besetzt, hübsche Frauen in Sommerkleidern, mehr als ich zählen konnte (aber keine war auch nur annähernd so schön wie Hilda, ehrlich), Männer in Leinenanzügen und Hüten, man glaubte sich in New York am Broadway, hätten da nicht auf einigen Stühlen ein paar Goldfasane in ihren braunen Uniformen gesessen, die Kerle waren alle so fett, dass ihre A…backen auf beiden Seiten über die Stühle quollen. Hinter uns war der Dom, ein schiefergraues Gebirge, hohe Portale, noch höhere Fenster, ganz, ganz hohe Türme. Der ist so schön, ich könnte beinahe Christ werden, wenn ich ihn sehe, haha.

Jakub und ich schmauchten Glimmstängel. Jakub hat letztes Jahr damit angefangen und kann es gar nicht mehr lassen, ich mache das hin und wieder nach, obwohl es mir eigentlich nicht schmeckt. Niemand beachtete uns. Alle starrten auf das Excelsior gegenüber vom Dom. Jedes Mal, wenn eine Limousine von Mercedes oder Horch vorbeirollte, reckten sie die Hälse. Heute Abend ist im Scala die Premiere von Wenn Frauen schweigen, und es geht das Gerücht um, keine Ahnung, wer es in die Welt gesetzt hat, dass die Filmstars im Excelsior absteigen: Hansi Knoteck, Johannes Heesters, Fita Benkhoff, Hilde von Stolz und Friedrich Kramer – den habe ich schon ein paarmal auf der Bühne gesehen, zumindest früher, als sie es mit den Kontrollen im Stadttheater noch nicht so genau nahmen. Irgendwann wollten sie mir dort keine Karte mehr verkaufen. Ich glaube, irgendein Schwein hat mich denunziert, und dann nützen dir auch blonde Haare und blaue Augen nichts mehr.

Als eine alte Schickse vom Nebentisch dann doch mal ihren Blick vom Excelsior losreißen konnte, starrte sie uns missbilligend an. Die mochte es nicht, dass Unterprimaner in der Öffentlichkeit qualmten. Und da nahm sich Hilda, die sonst nie raucht, demonstrativ eine Zigarette, ließ sich von Jakub Feuer geben und guckte die Frau herausfordernd an. Allein dafür liebe ich Hilda! Und für vieles, vieles mehr, aber das darf ich ihr auch nicht sagen. Zumindest noch nicht. Der Sommer ist ja noch lang …

Hilda spielt Tennis in einem vornehmen Klub und ist so gut wie Cilly Aussem, mindestens! Sie ist so blond und kühl wie Marlene Dietrich. Sie wohnt in der Villa ihrer Großeltern, Rheinblick, beste Lage. Sie ist auch die beste Partie in Köln. Seit ihre Eltern mit der Hindenburg abgestürzt sind, verwaltet ein Treuhänder die Firma und das Vermögen. Aber in vier Jahren, wenn Hilda volljährig ist, wird sie Millionärin sein! Eigentlich müsste ein Mädchen wie sie mit den schneidigen Kerlen von der SS in Müngersdorf ausreiten, doch die haben es bei ihr vermasselt. Hilda träumt davon, Physik zu studieren, kann man sich das vorstellen, ein Mädchen und Physik? Jedenfalls kann Hilda besser rechnen als Einstein, aber aufs Gymnasium darf sie nicht mehr, um das »unberechtigte Eindringen der Mädchen in alle Berufe zu unterbinden«, wie der Führer beschlossen hat, und damit ist es natürlich auch aus mit dem Studium. Nazis: Selbst schuld! Jetzt sitzt Hilda halt mit zwei Judenbengeln im Café und qualmt euch was vor!

Hilda hatte eine große Handtasche dabei, Jakub und ich trugen wie immer Lederrucksäcke. Wir tauschten verbotene Bücher. Auch das war natürlich Jakubs Idee: Es ist gefährlich, Bücher zu lesen, die sie 1933 verbrannt haben. Aber Jakub meinte, es gäbe keinen sichereren Ort für einen Büchertausch als das Café am Dom, gewissermaßen vor aller Augen. Weil dort niemand damit rechnet. Ich hatte einen Hemingway dabei, den mir unser Englischlehrer letzten Monat heimlich zugesteckt hatte. Hilda kam mit einem Tucholsky. Und Jakub, dieser Teufelskerl, hatte Remarque aufgetrieben, Im Westen nichts Neues. Da wurde ich doch ein bisschen nervös, wenn die SAdas Buch sieht …

Am Ende haben wir gelost. Hilda hat den Remarque bekommen, ich den Tucholsky und Jakub hat sich meinen Hemingway in den Rucksack gestopft.

»Nächste Woche mit neuen Büchern«, hat Jakub geflüstert. »Wollen wir noch eine Runde spazieren gehen?«

Am liebsten wäre ich nach Hause gelaufen, um den Tucholsky zu verstecken, der in meinem Rucksack zu brennen schien. Aber wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, mit Hilda am Rhein zu promenieren …

Der Himmel war wie Milch, so viel Wasser dampfte bei dieser Hitze aus dem Fluss. Der Rhein glänzte wie ein silberner Strom, Dunst umschmeichelte die Türme des Doms, von Groß Sankt Martin und Sankt Kunibert, die Altstadt sah aus wie aus einem Märchen der Gebrüder Grimm. Manchmal flirrte die Luft so stark, dass ich die Hand vor die Augen halten musste. Dann sahen die Brücken aus, als wären sie gar nicht mehr mit dem Ufer verbunden, sie schienen zu schweben, und man glaubte, sie seien viel weiter weg, als sie tatsächlich waren. Wir gingen auf die Hohenzollernbrücke, die Kaiser auf ihren Riesenpferden zu beiden Seiten des Brückentors sahen uns streng an, doch Hilda blickte bloß kühl zurück. Wenn ein D-Zug über die Brücke donnerte, erzitterte das ganze Eisen, und der Rauch der Dampflok schmeckte bitterer als eine Zigarette. Wir gingen bis zur Mitte und sahen flussaufwärts.

»Irgendwo da ist Italien«, sagte Hilda, und obwohl ihre Stimme so beherrscht klang wie immer, hörte ich die Sehnsucht heraus. Und ich war immerhin klug genug, sie nicht zu korrigieren, der Rhein kommt doch bloß aus der braven Schweiz, aber im Prinzip hatte sie ja recht. Süden! Da wollen wir alle hin, in das Land, wo die Zitronen blühen, obwohl – in Rom regiert der Duce, und der ist auch nicht viel besser als der Führer. Irgendwie ist die Welt verhext, wo sollen wir noch hin?

Wir blickten auf die Hindenburgbrücke, deren Drahtseile aus dieser Entfernung so dünn wirkten wie Frauenhaare. Frauenhaare … Unwillkürlich musste ich Hilda ansehen, dann wandte ich den Blick schnell wieder ab, in der Hoffnung, dass sie nicht bemerkte, wie rot ich geworden war. Sie war so unglaublich schön, die Sonne ließ ihr Haar leuchten wie weißes Gold, und ich war ihr so nah, dass ich den Duft ihres Parfüms einatmen konnte, und mir wurde schwindelig, und dann musste ich aufpassen, dass ich nicht in den Rhein stürzte.

Bevor es zu romantisch wurde, rief Paul: »Peng, peng, peng«, imitierte einen Luftkampf und kletterte dafür auf das Geländer. Jakub sprang hinterher und konnte den kleinen Kerl gerade noch festhalten, bevor er tief unter uns in die schäumenden Fluten stürzte. Und Hilda lächelte Jakub dankbar an. Ich hätte mir in den Hintern treten können. Wäre ich schneller gewesen, dann hätte ich Paul am Gürtel gepackt und sie hätte mich angelächelt. Vielleicht.

Um mich auch bei Paul lieb Kind zu machen, deutete ich auf einen Frachtkahn, der zufällig gerade unter uns hindurchfuhr, stromauf Richtung Süden. Das Schiff hatte große Stahlteile geladen, »vermutlich für die Adolf-Hitler-Brücke«, erklärte ich – obwohl ich eigentlich keine Ahnung hatte –, »die sie bei Rodenkirchen für die neue Autobahn bauen.« Ich sagte zu Paul, dass man in ein paar Jahren mit hundert Stundenkilometern über den Rhein rasen kann. Jakub sagte, dass er gleich in der ersten Nacht nach ihrer Einweihung auf die Brücke gehen wird, um zu scheißen. Er scheißt auf Adolf Hitler! Wir lachten, dann blickten wir uns erschrocken um, ob uns auch niemand gehört hat. Immerhin lächelte Hilda uns jetzt beide an. (Hoffentlich verpetzt uns Paul nicht bei der schrecklichen Großmutter, nicht mal Witze kann man heute mehr reißen.)

Jakub zeigte auf das Wasser, wirkte plötzlich nachdenklich und meinte, dass er gerne wieder Kanu fahren würde. Er war früher Kanute, solange das den Juden noch erlaubt war, er hat Autogramme von Ludwig Landen und Paul Wevers, die vor zwei Jahren in Berlin Gold im Zweier gewonnen haben. Er träumt davon, mit dem Kanu den Rhein hinunterzufahren bis zur Mündung, das Meer hat er noch nie gesehen. Jakub ist in Krakau geboren, aber das ist weit weg von der Ostsee, außerdem kann er sich daran nicht mehr erinnern. Seine Eltern sind nach Köln gezogen, als es in Polen für Juden zu schwierig wurde, da war er drei oder vier.

Als ich drei oder vier Jahre alt war, war ich mal in Hamburg, und das ist ja beinahe schon wie das Meer. Allerdings gibt es davon nur ein Foto, auf dem ich irgendwo am Hafen stehe, ich kann mich an Hamburg so wenig erinnern wie Jakub an Krakau. Hilda aber war mit ihren Eltern in Ostende und sogar zweimal an der Riviera, das letzte Mal vor zwei Jahren, kurz bevor ihre Eltern in den verfluchten Zeppelin stiegen, um nach Amerika zu fliegen.

Ich stelle mir Hilda am Strand von Italien vor, unter einem Sonnenschirm, so ein buntes Ding, wie sie es über die Domterrasse spannen, Hilda im Badeanzug …

Sie ist so … so unnahbar. Ich weiß nie, was Hilda denkt. Sie ist so anders als die anderen Mädchen, die ich kenne. Eine Tochter aus gutem Hause, die spielt doch zum Beispiel Klavier oder Geige. Erst als wir einmal in den Siegauen picknickten und sie tatsächlich einen tragbaren Grammophonspieler mitschleppte, verstand ich, welche Musik sie wirklich mag. Hilda hatte eine Swing-Platte mitgebracht. Wir spielten sie die ganze Zeit in voller Lautstärke, wobei wir uns immer wieder vergewissern mussten, dass uns niemand hörte, weil doch auch »Negermusik« verboten ist. Ich würde ihr so gerne eine neue Platte zum Geburtstag schenken, aber wie soll ich irgendwo im großen Deutschen Reich Glenn Miller oder Duke Ellington auftreiben? Vielleicht gelingt es mir ja doch.

Paul riss mich aus meiner Tagträumerei. Der Junge ist wirklich eine Plage. »Isidor!«, rief er, und dann immer lauter: »Isidor! Isidor!«

Ich weiß nicht, warum er diesen Spleen hat, aber mit penetranter Boshaftigkeit nennt er Jakub nur mit seinem zweiten Vornamen Isidor, den sonst niemand benutzt – wer will schon Isidor heißen in Führers Deutschland? Hilda hat sich schon immer sehr um ihren kleinen Bruder gekümmert, und jetzt, wo ihre Eltern tot sind, tut sie es noch mehr. Vielleicht ist Paul deshalb eifersüchtig auf uns, weil er glaubt, dass wir ihm seine große Schwester wegnehmen. Und vielleicht nennt er Jakub deshalb Isidor. Jedenfalls ist ein Junge, der ein Märklin-Flugzeug in der Hand hält und wie Rumpelstilzchen über die Hohenzollernbrücke hüpft und dabei einen Judennamen ruft, nicht gerade unauffällig. Als sich die ersten Spaziergänger, die über die Brücke gingen, zu uns umdrehten und ein Kutscher, der mit einem Kohlenwagen und zwei blöden Gäulen über die Fahrbahn rumpelte, sogar mit der Hand auf Paul zeigte, machte Hilda dem Spuk ein Ende. Das ganze »Isidor«-Geschrei war für Jakub ja ziemlich gefährlich. Und für Paul eigentlich auch, denn schließlich ist es nicht gut, wenn die Leute merken, wie unterbelichtet er ist, nachher zeigt ihn noch jemand an, und dann muss Paul nach Hadamar ins Heim.

Also hat Hilda ihn an die Hand genommen und ihm gesagt, dass sie jetzt nach Hause gehen. Sofort war der kleine Teufel still und hat gegrinst. Das war genau das, was er wollte: mit seiner Schwester allein sein. Weil die Leute immer noch guckten, verabschiedete sich Hilda ganz kameradschaftlich von uns mit Handschlag. Ich habe ihre Hand eine Sekunde in meiner gehalten, und ich fürchte, ich bin gleich wieder rot geworden, doch immerhin hat Hilda gelächelt. Von diesem Lächeln werde ich heute Nacht träumen.

»Und was machen wir mit dem Rest des Nachmittags?«, fragte mich Jakub grinsend. Der wusste genau, was ich fühlte. Ich schlug das Emil-Blumenau-Haus vor, das Jugendheim der jüdischen Gemeinde im Mauritiussteinweg, weil da immer ein paar Freunde sind.

Aber Jakub meinte, da gehen nur kleine Jungs und alberne Backfische hin. Also sind wir im Silberbach in der Glockengasse gelandet, das einzige Café, das Juden noch erlaubt ist. Wir wollten nicht riskieren, mit Tucholsky und Hemingway im Rucksack in einem für uns verbotenen Café kontrolliert zu werden. Außerdem kennt uns der Kellner im Silberbach und drückt ein Auge zu, wenn wir Bier bestellen, obwohl wir noch nicht erwachsen sind.

Jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, bin ich endlich zu Hause, und draußen ist es dunkel. Der Wind trägt den Duft der Linden aus dem Beethovenpark in mein Zimmer, das Fenster ist offen, die Tram kreischt auf den Schienen, wenn sie über die Luxemburger Straße kommt, doch manchmal bilde ich mir ein, sogar die Nachtigall singen zu hören. Ich bin zu beschwipst vom Bier, um den Tucholsky zu lesen, ich blättere nur durch die Seiten und verstecke das Buch schließlich unter der Bettdecke. Es duftet nach Hildas Parfum. Morgen werde ich sie wiedersehen.

An Bord der Hell’s Kitchen, Freitag, 2.März 1945:

DER EINUNDDREISSIGSTE ANGRIFF

Ein klarer, kalter Tag, die Sonne gießt Licht auf den großen Fluss. Der Rhein zieht sich wie ein breites goldenes Band durch die winterdunkle Landschaft, als sei dort, noch fünfzig Meilen voraus, die schwarze Erde aufgerissen, und durch diesen Spalt leuchtet das Höllenfeuer bis an die Oberfläche. Wartet nur, gleich wird euch das Höllenfeuer auch von oben treffen, denkt Lieutenant Richard Rohrer, ihr armen Schweine.

»IP in einer Minute«, meldet der Navigator per Interkom. Selbst über den rauschenden Bordfunk kann Rohrer seine Nervosität hören, Lieutenant Stan Alpert klingt gepresst, als hätte er sich seinen Fallschirm und die Splitterschutzweste zu eng um den Leib geschnallt.

»Roger, initial point for the bomb run«, bestätigt Rohrer. Er hofft, dass sich seine Stimme nicht genauso jämmerlich anhört wie die des Navigators, der hinter ihm sitzt. Er kann Alperts Gesicht nicht sehen, und selbst wenn er sich umdrehen könnte, sie tragen alle Atemmasken, und vielleicht ist es auch besser, dass man ihre Gesichtszüge nicht sieht. Eine letzte Kurskorrektur am Steuerhorn. Stan, der Co-Pilot neben ihm, blickt aus dem Cockpitfenster und reckt den Daumen in die Luft. Combat Box Formation: Eine B-17 voraus, eine schräg links dahinter, die Hell’s Kitchen schräg rechts. Ein fliegendes Dreieck aus Bombern, daneben weitere Dreiecke und darüber und darunter. Sechshundert silberglänzende Fliegende Festungen ziehen mit den Enden ihrer gewaltigen Tragflächen und Leitwerke Kondensstreifen in den makellosen Himmel, zweitausendvierhundert Wright-Cyclone-Motoren brüllen unter Vollgas, ein Grollen wie ein Gewittersturm, allein das wird den Boden achtundzwanzigtausend Fuß unter ihnen erzittern lassen, und hoffentlich machen sich die Jerrys vor Angst in die Hosen und zielen nicht genau.

Die Crew hat längst die schweren M2Browning-Maschinengewehre bemannt, deren Rohre wie dunkle Stacheln aus dem Rumpf ragen, Bill vor den Piloten, in der Plexiglasspitze der B-17, Jack und Andy in den Geschütztürmen über und unter dem Rumpf, Federico und Haigus in den seitlichen MGs und Eugene achtern unter dem Leitwerk, bäuchlings und gegen die Flugrichtung liegend, der Platz, auf den du nur Sergeanten kommandieren kannst, denen beim Fliegen wirklich nicht schlecht wird. Der Platz, aus dem du niemals herauskommst, wenn die Jerrys einen Volltreffer landen.

»IP.« Alperts Stimme klingt jetzt, als würde er unter Wasser sprechen.

»Roger.« Dreißig Meilen vor dem Ziel. Rohrer öffnet die Bombenklappen. Das Brüllen der Motoren wird noch lauter. Der von den vier Propellern verwirbelte Luftstrom bläst jetzt durch die geöffneten Klappen, die riesige B-17 zittert, springt, bockt wie ein störrisches Pferd. Draußen ist die Luft minus zweiundvierzig Grad kalt. Die Männer haben elektrische Heizungen in ihren Pilotenoveralls, doch Rohrer hat seine vor dem IP ausgestellt, das hat er bereits nach seiner allerersten Mission gelernt: Die Hell’s Kitchen zerrt am Steuerhorn wie ein wütender Mustang. Er muss den Bomber mit aller Gewalt auf Kurs halten, muss jedes verdammte Ausbrechen nach links oder rechts verhindern, muss die B-17 stur nach Kompass auf Kurs halten, genau in der Combat-Box-Formation. Schon strömt ihm der Schweiß über die Augenbrauen, sein Körper, umhüllt von der schweren Weste und dem wuchtigen Fallschirm, dampft, seine um das Steuerhorn verkrampften Hände zittern, nur die Füße sind eiskalt.

»Noch zwanzig Meilen.«

Rohrer wünschte, sein Navigator würde sich zusammennehmen. Alpert ist zum ersten Mal dabei. Zehn Lieutenants und Sergeanten bemannen eine B-17, und normalerweise wechselt die Crew nie, die Männer fliegen seit ihrer Ausbildung in South Dakota zusammen. Ein Neuling bringt Unglück, das weiß jeder. Dreißig Einsätze hat Rohrer mit seinen Leuten schon geflogen. Nach fünfunddreißig Missionen ist der Krieg für alle vorbei, dann geht es zurück in die Heimat. Doch jetzt hat es Clarence mit einer Blinddarmentzündung erwischt, und das Hauptquartier hat ihnen Alpert als Ersatz geschickt.

Meine einunddreißigste Mission, wenn man die Ziffern umdreht, dann ist das dreizehn, denkt Rohrer, das ist doch alles Aberglaube, uns wird es jetzt nicht mehr erwischen, so kurz vor Schluss, dammit! Das Ziel liegt nun klar vor ihm, Eisenbahnlinien und Straßen laufen sternförmig darauf zu, die Stadt kommt ihm wie eine Riesenspinne im Zentrum ihres gigantischen Netzes vor, ein Monster, schwarz und vernarbt und böse und nur darauf wartend, ihn zu verschlingen. Er hält genau auf die Doppelspitze der riesigen Kirche direkt am Rheinufer zu.

»Flak!«, ruft Stan.

Und dann fliegen sie geradewegs in die Hölle.

Richard »Ripper« Rohrer ist mit dreiundzwanzig Jahren der Älteste an Bord und einer der besten Piloten der 398th Bomb Group. Er hat schon unter Paul Tibbets gedient, einer Legende der United States Army Air Force, der 1942 den ersten amerikanischen Luftangriff auf Europa befehligte. Rohrer ist ein ernsthafter junger Mann, braune Haare, schlank, mittelgroß, im Zivilleben wäre er niemandem aufgefallen. Wenn er nicht gerade eine Mission fliegt, versäumt er nie den sonntäglichen Feldgottesdienst. Zu allem Überfluss stammt er aus Berlin, New Hampshire, was ihn zur Zielscheibe vieler dämlicher Witze macht – »Hey, Ripper, hoffentlich verfliegst du dich nicht und landest im falschen Berlin!«, »Hey, Ripper, war Addy Hitler nicht in deiner Schulklasse?« –, doch bei jedem Einsatz bringt er seine Bomben ins Ziel und seine Männer nach Hause, und wenn du das schaffst, dann verdienst du dir rasch Respekt.

Wie üblich hat Rohrer das Ziel erst beim Briefing am frühen Morgen auf der Eighth Air Force Station in Nuthampstead, dreißig Meilen nördlich von London, erfahren: Köln. Keine Brandbomben, denn die Stadt ist schon so oft angegriffen worden, dass es dort nichts mehr zu brennen gibt. Stattdessen Sprengbomben, 2,7Tonnen in jeder B-17. Sie sollen Ruinen zerstören, Keller aufbrechen, Geschützstellungen vernichten, Köln sturmreif bomben. Die Kameraden der Army rücken durch Westdeutschland vor, in wenigen Tagen werden sie Köln angreifen, die viertgrößte Stadt in Hitlers Reich. Früher jedenfalls, jetzt ist davon nicht mehr viel übrig. Wie üblich war auch ein Offizier der Aufklärung beim Briefing, der ihnen auf einer Karte markierte, wo sie bei ihrer Mission auf deutsche Flakstellungen treffen würden, wie viele Geschütze jeweils dort eingesetzt werden, sogar welches Kaliber sie haben. Rohrer hat sich schon immer gefragt, wie die Kerle von der Aufklärung an so präzise Angaben kommen, doch meistens sind sie korrekt.

Nicht, dass ihnen das je viel genutzt hätte.

Der Offizier hat sie vor der Acht-Achter-Flak gewarnt, die am westlichen Stadtrand aufgestellt ist, sowie in einem Viertel, das die Jerrys Bayenthal nennen. So what? Sie können ja nicht darum herumkurven, sie müssen trotzdem zum Bomb Run geradeaus hineinfliegen, also gewissermaßen sehenden Auges in die feindlichen Stellungen, und wie sie heil wieder herauskommen, das ist dann Rohrers Problem.

Die Deutschen haben die sechshundert einfliegenden Bomber natürlich längst gesehen und ahnen ihr Ziel. Sie wissen ebenfalls, dass die Fliegenden Festungen ihren Kurs nicht mehr ändern, wenn sie einmal zum Bomb Run eingeschwenkt sind. Also feuern sie eine Flakwand vor ihren Kurs, dafür muss man kein Scharfschütze sein. Die Offiziere der Aufklärung behaupten, dass die Wehrmacht Jungen an die Geschütze stellt, und Rohrer will verdammt sein, wenn er sich von Kindern den Arsch aufreißen lässt.

Jede 8,8-Zentimeter-Flakgranate wiegt acht Kilogramm und explodiert in der Luft, wobei sie mehr als tausend scharfe und glühend heiße Metallsplitter Hunderte Meter weit zerstreut. Die Jerrys stellen die Granaten bereits am Boden so ein, dass sie genau in Anflughöhe der Bomber explodieren, und dann schießen sie einfach eine nach der anderen in den Anflugkurs der Fliegenden Festungen.

Rohrer kneift die Augen zusammen, weil ihm herabrinnender Schweiß die Sicht zu nehmen droht. Auf zwei, drei Meilen Breite und mitten auf ihrer Route explodieren jetzt pausenlos Granaten. Die ersten Detonationen sind noch weitab, Rohrer sieht bloß schwarze Rauchwolken. Sie wirken klein und harmlos, und über dem Brüllen der Motoren klingt der Knall schwach und verweht sofort. Doch nach ein paar Sekunden sind sie schon dichter dran am Sperrfeuer und da erkennt er im Innern jeder Wolke für einen Augenblick eine blaue Verfärbung. Jetzt wird es gefährlich. Sie fliegen näher, immer näher. Nun sieht er rote Flammenbälle in dem Blau, und das ist ein ganz schlechtes Zeichen: Die Explosionen sind jetzt so nah, dass Splitter gegen Rumpf und Flügel schlagen, es dröhnt, als würde jemand Kies auf einen Blecheimer werfen. Die Druckwellen schleudern die Hell’s Kitchen hin und her wie ein Ruderboot im Sturm. Rohrers Arme schmerzen, die Maschine will überallhin ausbrechen, als wolle sie fliehen.

»Status?«, keucht er.

»Alles okay«, meldet der Bordingenieur. Jack sitzt während des Bomb Runs im oberen Geschützturm hinter dem Maschinengewehr, trotzdem hat er weiterhin alle Systeme unter Kontrolle. Er klingt so gelassen, als lese er einen Artikel aus »Stars and Stripes« vor. Und genau deshalb hat Rohrer ihn gefragt: Er braucht jetzt den Klang einer beruhigenden Stimme.

»Noch zehn Meilen!« Alpert. Keine beruhigende Stimme.

Die hässlichen Qualm- und Feuerbälle sind überall, der Rauch sieht giftig aus. Sie werden vor uns explodieren und hinter uns und über uns und unter uns, denkt Rohrer, aber, dammit, nicht genau in uns!

»School is out!«, ruft Stan plötzlich und deutet nach rechts: Einer B-17 wird die Hälfte der linken Tragfläche abgerissen. Der Flügel stürzt nach unten wie ein Stein. Die Maschine fliegt noch einige Dutzend Yards geradeaus weiter, taumelt dann nach links, sinkt, dreht sich schließlich wie ein sterbender Riesenfisch nach rechts auf den Rücken. Rohrer weiß, dass die Fliehkräfte in dem abstürzenden Wrack so groß sind, dass die Crew nicht mehr aus dem Rumpf kommen wird.

»IP!«, schreit Alpert jetzt, so als könne er durch die schiere Lautstärke seiner Stimme die Bomben aus dem Flugzeug zwingen.

Bill, der vorne in der Plexiglasnase liegt, hat die Hände vom Maschinengewehr genommen und beugt sich über das Norden-Bombsight-Gerät, mit dem er die winzigen Häuser und Straßen tief unter sich anvisiert. »Bombs away!«, verkündet er und löst aus.

Rohrer spürt ein Zittern, das sich von der Rumpfmitte bis zum Cockpit durch die Hell’s Kitchen zieht, als die Bomben aus dem Schacht rauschen. Sie fallen in die Tiefe wie eine Strickleiter, die sich entrollt. Nur zwei, drei Sekunden, dann ist die B-17 auf einmal leicht. Rohrer schließt die Klappen. Der Lärm wird erträglicher, die Fliegende Festung fühlt sich plötzlich schnell und wendig an.

»Let’s get the hell out of here.« Rohrer dreht das Flugzeug scharf nach rechts. Zehn Sekunden. Zwanzig. Dreißig. Jetzt müssten die Bomben einschlagen, denkt er, jetzt, verdammt, warum …

»Treffer Innenstadt nahe der Brücke und der großen Kirche«, meldet Andy über das Interkom, der Beobachter, der im Maschinengewehrstand unterhalb des Rumpfes kauert und nach dem Abdrehen den besten Blick auf die Stadt hat. Da sind sie schon zwei Meilen entfernt.

Geschafft, denkt Rohrer und entspannt sich ein wenig. Seine Arme zittern. Geschafft, Mission Nummer einunddreißig, noch vier mehr und dann ab nach Hause.

Die Acht-Achter-Granate, deren Splitter die Plexiglasnase durchschlagen, hat er nicht einmal gesehen. Die B-17 schüttelt sich, Plexiglasfragmente und Metallteile zischen durch den Rumpf. Bill liegt plötzlich seltsam verdreht auf seinem Beobachterposten und rührt sich nicht. Die Sauerstoffmaske ist ihm bis hoch über die Augen gerutscht, Rohrer kann nicht erkennen, ob seine Lider noch offen sind. Weil der Druck im menschlichen Körper viel größer ist als der Luftdruck in der hoch fliegenden Maschine, spritzt Bill das Blut aus zahllosen Wunden wie aus winzigen Geysiren.

»Dammit!«, schreit Rohrer und versucht, die Maschine unter Kontrolle zu halten. Etliche B-17 sind schon mit durchlöcherten Tragflächen und aufgerissenen Rümpfen nach Hause gehumpelt, das Flugzeug hält was aus, und Rohrer wäre verdammt, wenn er jetzt aufgeben würde. Doch so sehr er auch am Steuerhorn reißt, er kann nicht verhindern, dass die Hell’s Kitchen tiefer sinkt und in eine weite Linkskurve einschwenkt. Wenn das so weitergeht, sind sie in ein paar Sekunden wieder genau dort, wo sie gerade erst rausgekommen sind: mitten in der Hölle.

»Alle Motoren o.k.«, meldet der Bordingenieur. Jack klingt gelassen wie immer, God bless him.

Der zweite Treffer erwischt sie zwischen den beiden Motoren am rechten Flügel. Der Tank in der Tragfläche explodiert in einem orangerot leuchtenden Feuerball, der sich bis zum Heck ausbreitet und den Bordschützen umhüllt. Seine Schreie über das Interkom sind entsetzlich, aber es dauert nur ein paar Sekunden, dann ist er stumm, und das ist genauso schrecklich. Rohrer zwingt sich, nicht auf die Stille zu achten. Er drückt das Steuerhorn nach unten und bringt die taumelnde Maschine in den Sturzflug. Er hofft, dass der fünfhundert Stundenkilometer schnelle Luftstrom das Feuer ausblasen wird.

Vergebens.

Rohrer zögert nicht länger und tut das, was er in der Ausbildung in South Dakota tausendmal geübt, im Krieg in Europa jedoch niemals zuvor gemacht hat – er drückt auf den Bailout-Buzzer: Alarm! Maschine evakuieren, Luken auf und raus, raus, raus!

Stan und er fangen den Sturzflug ab und halten die Hell’s Kitchen so stabil wie möglich in der Luft. Rohrer umklammert das Steuerhorn, Stan drosselt die Motoren. Nur wenn die B-17 einigermaßen waagerecht und langsam fliegt, haben die Männer eine Chance zu entkommen. Flammen schlagen aus der Tragfläche, die Maschine zieht eine ölig schwarze Rauchwolke durch den Himmel. Rohrer sieht schräg hinter sich einen Schatten, ein schwarzes, an ein Kreuz erinnerndes Etwas, das aus dem Flugzeug stürzt und nach unten verschwindet. Einer seiner Männer, der es nach draußen geschafft hat, der irgendwo hinein in diese Stadt stürzt, die nun viel näher unter ihnen ist und brennt, überall brennt, es gibt also doch noch was zu brennen dort unten. Eine zweite Gestalt am Fallschirm. Eine dritte. Vierte. Fünfte. Mein Gott, das dauert! Der getroffene Flügel kann sich jeden Moment vom Rumpf lösen und dann … Der sechste Fallschirm. Bombenschütze und Heckschütze tot, sechs Mann draußen, nur noch zwei in dem todgeweihten Flugzeug.

»Jetzt du!«, befiehlt Rohrer.

Stan sieht aus, als wolle er etwas sagen, doch dann nickt er bloß. Er schnallt sich ab, klettert nach hinten. Ein siebter Schatten.

Rohrer will das Vaterunser beten, aber er kommt nicht über »hallowed be thy name« hinaus. Dann überwältigt ihn die Angst. Mit vor Anstrengung tauben Fingern zerrt er endlose Sekunden am Gurt, bis er ihn endlich geöffnet hat. Der Weg durch den Rumpf ist so lang, unglaublich lang. Die Maschine zittert jetzt, dann schmiert sie ab. Die Luke. Raus.

Der kalte Luftstrom trifft ihn wie ein Schlag. Rohrer fühlt sich fortgeschleudert, sieht die Hell’s Kitchen nicht mehr, keinen der Kameraden, sieht nur einen Moment lang Himmel und weit, weit über ihm die Kondensstreifen der Bomberflotte und die Rauchpilze der Flak. Dann ist plötzlich die brennende Stadt über ihm, schwarze Ruinen, Qualm, Feuer. Dann wieder der Himmel. Dann die Stadt.

Rohrer streckt die Arme aus, bis er nicht länger in schrecklichen Saltos durch das Nichts stürzt. Er zerrt an der Reißleine. Geh auf, geh auf, geh schon auf! Ein Ruck, dann steht der Fallschirm wie ein großes Zelt über ihm. Der Luftstrom wird zu einem Hauch, plötzlich hängt er ruhig an den Seilen des Schirms, die Seide rauscht leise im Wind, er segelt so langsam abwärts, es kommt ihm geradezu absurd sanft vor.

Er blickt nach unten: Ruinen, Schuttberge, Brände. Der bittere Rauchgeruch steigt bis zu ihm auf. Aber es ist auf einmal still, unfassbar still. Rohrer erkennt ein Muster in den Trümmern: Mauerreste, die aus der Luft wie die Umrisse eines gewaltigen Bootes aussehen. Ein großes Kirchenschiff. Dach und Türme sind fort, einige Pfeiler ragen wie faulige Zähne aus dem Steingebirge, nur die Außenwände stehen noch, zumindest so weit, dass Rohrer erkennt, wohin ihn sein Fallschirm trägt. In das Haus Gottes, denkt er, und er versucht erneut zu beten, wieder vergebens.

Er landet mitten in der verwüsteten Kirche, und er kommt denn doch nicht so sanft hinunter, wie er es sich vorgestellt hat. Er schlägt auf gräulichem Schutt auf, so hart, dass es ihm die Luft aus der Lunge haut und Steinstaub aufwirbelt, der ihm einen Moment lang die Sicht nimmt. Benommen liegt er im Dreck, sein linkes Fußgelenk schmerzt, die linken Rippen tun weh, auch den linken Arm kann er nicht richtig bewegen. Seine Wange ruht auf einer ofenheißen Steinplatte. Irgendwo in der Nähe muss es so heftig brennen, dass der ganze Boden heiß ist. Mühsam richtet er sich auf. Der Staub senkt sich.

Und da hat Richard Rohrer aus Berlin, New Hampshire, 1st Lieutenant der 398th Bomb Group der Eighth United States Army Air Force, eine Vision: Die Muttergottes blickt sanft und gütig auf ihn herab. Inmitten von Ruinen und Bränden, Bomben und Flakgranaten steht eine kleine steinerne Madonnenstatue und lächelt ihn an. Er bekreuzigt sich und spricht das Gebet zu Ende, das er im Bomber begonnen hat.

»Danke«, flüstert Rohrer der Madonna zu, »danke, dass du mich gerettet hast.«

Westdeutschland, Freitag, 9.März 1945:

HEIM INS REICH

Joe Salmon weiß nicht, ob sie in Holland oder Belgien sind, aber eigentlich ist das auch gleichgültig. Der Himmel hängt grau über dem flachen Land, der Fahrtwind, der durch die offenen Seiten des Jeeps bläst, fühlt sich an wie ein nasser Waschlappen, die Bäume sind kahl, Raben und Krähen scheinen die einzigen Vögel zu sein, die noch leben, und Europa sieht aus, wie Europa halt aussieht in diesem verdammten Krieg. Manchmal fahren sie durch Dörfer, in denen noch nie ein Schuss gefallen ist – Kirche, Fachwerkhäuser, Ställe, in denen gelassen kauende Kühe stehen. Und nur ein paar Meilen weiter dann ein anderes Dorf, in dem sich nichts mehr bewegt. Schwarze Skelette ausgebrannter Gehöfte, totes Vieh auf der Weide mit grotesk aufgeblähten Bäuchen, gesprengte Brücken über Bächen, in denen braunes Wasser gurgelt, es hat wirklich viel geregnet in letzter Zeit. Gut, dass die Kameraden der Pioniereinheiten schon da waren und Behelfsbrücken gebaut haben, über die sein Fahrer mit Gottvertrauen und Vollgas rast. Sergeant Federico Gonzales kommt aus Gainesville, Florida, und sieht aus, als stünde ihm ein Sombrero besser als der Helm, der ihm unvorschriftsmäßig schief auf dem Kopf sitzt (außerdem hat er nie den Kinnriemen geschlossen), aber er fährt so gelassen, als wäre er schon sein ganzes Leben auf diesem verrückten Kontinent unterwegs. Holland? Belgien?

»Fish, machen Sie sich bereit. Jetzt geht es zu den Jerrys«, hat der Major vorgestern gesagt.

Joe hasst seinen Spitznamen und hat keine Ahnung, wie sein Vorgesetzter davon erfahren hat; okay, der Mann kommandiert eine Aufklärungseinheit, es ist sein verdammter Job, Dinge zu erfahren, aber muss es ausgerechnet das sein? Doch der Mann ist Major, und da steht ein kluger Lieutenant stramm und antwortet nur: »Yes, Sir!«

Und so kam es, dass gestern eine Transportmaschine Joe Salmon aus Paris – dem befreiten, schönen Paris, wo der Frühling schon eingesickert ist – entführte und auf irgendeinem Flugfeld absetzte, wo in den Bombenkratern neben der Piste Pfützen schimmerten. Immerhin ohne Eisdecke, kein Nachtfrost mehr, wenigstens das ist vorbei. Heute Morgen wurde Gonzales für ihn abkommandiert, und jetzt fahren sie im Nirgendwo herum. Eigentlich besteht Europa sowieso nur aus zwei Ländern: Nicht-Deutschland, das die Army befreien muss. Und Deutschland, das die Army besetzen muss. Manche Dinge werden im Krieg ganz einfach.

Der Wind bläst das Stoffverdeck des Jeeps ballonartig auf. Als Joe Europa verließ, hatte er noch keinen Führerschein, und vermutlich war das Autofahren für Juden damals schon verboten. Es hatte zuletzt so viele Verbote im Reich gegeben, dass er den Überblick verloren hatte, und er hatte sich sowieso an möglichst keins gehalten. Sein Vater hatte ihn manchmal den blauen Ford Eifel steuern lassen, die stets blank polierte, heiß geliebte Familienkutsche, wenn sie nach Deckstein zum Jüdischen Friedhof hinausgefahren waren, wo die Orthodoxen der Gemeinde Adass Jeschurun ihre Toten bestatteten. Jakubs Schwester, die an der Grippe gestorben war, ruhte hier. Neben diesem Gottesacker am Ende der Zülpicher Straße standen nur noch wenige Häuser, Gleueler Straße, Decksteiner Straße, ein paar Feldwege – nie hatte ihn ein Schupo bei seinen ersten Fahrversuchen dort erwischt, aber mehr war leider nicht drin. Jetzt besitzt Joe zu Hause in Manassas einen alten Chevrolet, aber durch Europa darf er immer noch nicht fahren: Es ist unter der Würde eines Offiziers, selbst zu steuern, nur Mannschaftsdienstgrade dürfen Chauffeure sein. Verrückte Army.

Gonzales pfeift irgendeine Melodie, furchtbar falsch und abgehackt, bei ihm klingt das eher wie eine vergewaltigte italienische Oper und nicht wie Swing, aber vielleicht ist Gonzales auch Opernliebhaber und es soll tatsächlich eine Arie sein.

Joe holt Mary-Jos letzten Brief aus der Tasche seiner Uniform. Mary-Joanna Shelby, WAC – Women’s Army Corps –, sie haben sich 1942 in London kennengelernt und seither viel Spaß gehabt. Jetzt ist Mary-Jo eifersüchtig, weil er in Paris ist, bei diesen frivolen Französinnen. (Der Brief wurde ihm vorgestern kurz vor dem Abflug zugestellt, obwohl er schon vor zwei Wochen in England aufgegeben worden war, verdammte Army.) Nicht einmal Mary-Jo nennt ihn Joe, sie beginnt jeden ihrer Briefe mit My Friendly Fish. Selbst schuld, sagt sich Joe. Er hat seinen Namen bei der Einbürgerung in »Salmon« geändert, weil er dachte, das klingt amerikanischer. Tut es auch, nur hat es eine Zeit gedauert, bis er kapiert hatte, was dieser Name tatsächlich bedeutet, und dann war es zu spät, der Spitzname würde ewig an ihm kleben, auch bei seiner Geliebten. »Damit Du nicht auf dumme Gedanken kommst und nicht vergisst, was Du an mir hast«, beschreibt sie in allen Einzelheiten, was sie mit ihm machen wird, wenn er wieder in London ist. Joe sieht ihren nackten, fülligen Leib vor sich und erinnert sich an den Duft ihrer Haut. Doch Mary-Jos Körper ist bloß ein dünner Schleier, hinter dem die neblige, trostlose Landschaft vorbeirauscht, und der einzige Geruch, der ihm in die Nase steigt, ist der nach Benzin aus den Abgaswolken der vor ihnen rumpelnden Lastwagen.

Es hilft nichts. Nicht einmal die Erinnerungen an Mary-Jo sind so stark wie andere Erinnerungen, und deshalb steigt seine Nervosität mit jeder verdammten Meile, die ihre Kolonne zurücklegt. Er weiß zwar nicht, wo genau sie gerade fahren, aber er weiß, wohin sie fahren.

Nach Deutschland.

Heim ins Reich.

Heim nach Köln.

Irgendwann sieht Joe rechts am Straßenrand ein paar GIs, die gerade ein großes Hinweisschild anbringen: »You are entering Germany. An enemy country. Keep on the alert. – Sie fahren nach Deutschland. Ein feindliches Land. Bleiben Sie wachsam.« Wachsam, ja …

Gonzales spuckt seinen alten Kaugummi direkt hinter dem Schild auf die Straße und schiebt sich dann einen neuen Streifen Wrigley’s zwischen die Kiefer. Mein Gott, der Kerl kaut wahrscheinlich noch im Schlaf. Ob er deshalb so schief pfeift? Wie kann man überhaupt pfeifen und gleichzeitig kauen?

Joes Magen knurrt zwar nicht so laut wie die schräge Melodie des Sergeanten, aber doch vernehmlich, also faltet er das Wachspapierpäckchen auseinander, das er heute Morgen in der Offiziersmesse bekommen hat. Darin steckt eine runde Scheibe Graubrot, belegt mit flaumigem Eipulver, gekrönt von einem Stück farblosem Corned Beef. Schmeckt nach nichts, ist aber immer noch besser als das übliche Konservenfutter der C-Rationen. Joe bemerkt dabei zu seinem Ärger, dass seine Hand mit dem Brot zittert. Er wirft Gonzales einen raschen Blick zu. Doch der konzentriert sich auf die Straße, wirkt nervöser. Enemy Country. Und selbst wenn der Sergeant etwas bemerkt hätte, würde er das Zittern wohl mit der Serie kleiner Schlaglöcher erklären, durch die sie gerade rumpeln, eine Linie tellergroßer Krater im grauen Asphalt, vermutlich von Bordwaffen eines Tieffliegers, hin und wieder dröhnen Mustangs über ihre Köpfe hinweg. Enemy Country.

Auf der linken Straßenseite steht ein großes Fachwerkhaus oder das, was davon noch übrig ist. Ein Bettlaken hängt als improvisierte weiße Fahne aus einem zersplitterten Fenster im ersten Stock, der Stoff ist noch regenschwer und dreckschlierig, das Laken baumelt wahrscheinlich schon seit Tagen dort. Hat ihnen nicht viel genützt, der Dachstuhl ist ausgebrannt. Auch in einer Seitenwand klafft ein großes Loch. Panzergranate, vermutet Joe, einer unserer Shermans oder ein Panther der Wehrmacht, ein Wunder, dass bei den Deutschen immer noch welche fahren, nach all den Angriffen. Joe knüllt das Wachspapier zusammen und reibt sich die Finger an der Hose seiner Kampfmontur sauber.

»Keine Reklame«, sagt Gonzales unvermittelt.

»Was?«, fragt Joe irritiert.

»Na, keine Reklametafeln, Sir. Wo ich herkomme, stehen alle paar Hundert Yards Tafeln am Straßenrand: ›Budweiser ist mehr als Bier‹ und so ein Mist. In Europa kannst du stundenlang herumfahren und siehst keine einzige Werbung. Irgendwie entspannend.«

Joe brummt etwas Unverständliches als Antwort. Unwillkürlich erinnert er sich an ein paar Schilder, aber das war zugegebenermaßen keine Reklame. Als er zwölf war, hatten sich SA-Leute morgens vor Geschäften breitbeinig aufgebaut. Auf dem Weg zur Schule kam er am Laden der Gebrüder Katz vorbei. Sie wurden gerade von grinsenden Braunhemden herausgezerrt und durch die Straße getrieben. Sie mussten ein Plakat hochhalten: »Als Antwort auf die Greuelpropaganda kauft kein Deutscher mehr beim Juden!« Das wäre eine Reklame gewesen, wie sie selbst Gonzales noch nie gesehen hat.

Was Jakub wohl an jenem Tag gemacht hat? 1933 kannte er ihn noch nicht, sie gingen auf unterschiedliche Gymnasien. Der Tag des Boykotts war der 1.April, bestimmt hat Jakub es diesen Scheißkerlen mit irgendeinem Aprilscherz heimgezahlt, eigentlich erstaunlich, dass sie später nie darüber gesprochen hatten. Aber vielleicht hatte Jakub sich ja genauso geschämt wie Joe, und außerdem gab es da noch Hilda, und vor einem Mädchen wie Hilda erzählst du keine Geschichte, für die du dich schämst. Hilda …

Der Sergeant reißt ihn aus seinen Gedanken. »Was machen wir eigentlich in Köln, Sir?« Eine winzige Dissonanz in seiner Stimme, eine etwas zu betonte Gleichgültigkeit, als wäre die Frage eigentlich nebensächlich, aber das ist sie nicht.

»Keine Sorge, Gonzales, das ist kein Himmelfahrtskommando. Die Army hat Köln eingenommen.«

»Bei allem Respekt, Sir, aber bisher nur das linke Rheinufer. Auf der anderen Seite stehen immer noch die Jerrys und schießen auf alles, was sich bewegt, habe ich gehört.«

»Wir müssen aber nicht über den Rhein. Für unseren Job bleiben wir auf der linken Seite«, versichert Joe. Eigentlich hat er aber auch keine Ahnung, warum ihn der Major nach Köln abkommandiert hat. Sicher wissen sie bei der Army, dass er früher dort gelebt hat. Und vermutlich soll er sich in der Stadt umhören, das ist schließlich seit 1942 sein Job: Kriegsgefangene Deutsche verhören, um Informationen zu beschaffen. Direkt an die Front haben sie ihn aber noch nie geschickt.

Köln ist erst vor drei Tagen erobert worden, Operation Lumberjack, vierzigtausend Mann, fünfhundert Panzer, am Mittag des 6.März haben die Jungs der 3rd Armored Division den Rhein erreicht – und die Wehrmacht hat ihnen die Hohenzollernbrücke vor der Nase gesprengt, die letzte noch intakte Brücke Kölns. Am Rhein geht es nicht weiter, jetzt verläuft die Front mitten durch die Riesenstadt. Oder das, was davon noch übrig ist.

Wenn man glaubt, was die Bomberpiloten manchmal in der Messe erzählen, dann ist das nicht mehr viel. Wieder denkt er an Hilda und Jakub.

»Zigarette, Sir?« Gonzales hat eine Hand vom Lenkrad genommen und eine Packung Lucky Strike aus seiner Uniformtasche gefischt.

»Nein, danke.« Joe gibt ihm aber Feuer, damit der Sergeant sich wieder auf die Straße konzentriert. Jetzt kaut er, raucht und pfeift manchmal auch noch. Mit der Nummer könnte Gonzales glatt im Zirkus auftreten.

Nach endlosen Stunden erreichen sie schließlich die Aachener Straße. Ein eiserner Ring legt sich um Joes Brust, und ganz, ganz langsam zieht er sich zusammen. Bitterer Rauchgeruch hängt zwischen den kahlen Ästen der Bäume am Rand der Chaussee. Gonzales umkurvt schwungvoll zwei ausgebrannte Straßenbahnwaggons, die irgendeine Gewalt aus den Schienen gehoben hat. Dahinter eine Straßenlaterne, unbeschädigt wie am ersten Tag, selbst das Glas zeigt nicht den kleinsten Sprung. Und dann die Ruinen. Die meisten Häuser ohne Dach, die Mauern staubgrau, eine Kirche – welche? Er kann sich nicht erinnern – hat aufgerissene Wände, Ziegel glänzen rot im Regen, es sieht aus wie eine Wunde. Vom Kirchturm fehlt die hintere Hälfte, das bemerkt er erst, als sie schon vorbeigefahren sind. Links die Trümmer einer Fabrik, Lubszynski & Co. AG, die haben die Schuhcreme hergestellt, mit der er sonntags immer Vaters Stiefel gewienert hat, wie hieß die noch? Servus. Was für ein Name für Schuhwichse! Warum haben wir die zerbombt? Womöglich hat die SS ihre verdammten Stiefel auch mit Servus poliert, geschieht ihnen ganz recht. Eine Tischdecke flattert aus einer Fensterhöhle, vielleicht vom Luftdruck einer Explosion herausgeweht, vielleicht war das aber auch eine weiße Fahne.

Diese Stille.

Ihre Kolonne dröhnt unnatürlich laut durch die Stadt, zugleich klingt es unwirklich leise. Nach wenigen Augenblicken überfällt Joe die Erkenntnis: Der Motorenlärm wird nicht wie früher von den Häuserwänden zurückgeworfen, er wird von den Ruinen verschluckt. Jetzt stinkt es plötzlich auch noch nach Abfluss, Kanalisation, Scheiße.

Die ersten Menschen. Der Ring um die Brust ist nun schmerzhaft eng. Ein alter Mann mit Hut, zwei Frauen, unbestimmbares Alter, Kopftücher. Sie scheinen etwas in den Trümmern eines Hauses zu suchen, hinter ihnen ragt ein Balken aus dem Schutt, vielleicht vom Dachstuhl, dammit, der qualmt noch. Die linke Hand des Alten ist verbunden, muss schon eine Weile her sein, das Tuch ist blutig durchnässt. Die drei Gestalten sehen kaum auf, obwohl sie ganz dicht an ihnen vorbeifahren, graue Kleidung, hagere Gesichter, unglaublich müde. Gonzales geht vom Gas, der Lastwagen vor ihnen bremst ab, die Fassade eines dreistöckigen Hauses ist auf die Aachener Straße gekippt, Ziegel, Fenster, Balkongeländer auf dem Kopfsteinpflaster, jetzt müssen sie vorsichtig zwischen Steinhaufen und Glassplittern manövrieren. Eine der beiden Frauen – vielleicht die Jüngere, denkt Joe, vielleicht ist die sogar noch richtig jung, kaum älter als ich – ist von der Schmutztätowierung gezeichnet. Glas-, Ziegel-, Kalk- und Mörtelpartikel sind ihr durch den Explosionsdruck einer Bombe ins Gesicht und bis unter die Haut gejagt worden. Wangen und Nasenrücken sind schwarz, ihre Augenlider geschwollen. In der Schule hat er mal Fotos aus dem Volkskundebuch gesehen, Bilder von Südseeinsulanern aus Neuseeland, Fidschi oder sonst wo, die hatten tätowierte Gesichter, aber nur die Männer, die hatten solche Fratzen. Die Frau sagt noch immer nichts, starrt ihnen bloß hinterher.

Achthunderttausend Einwohner hatte Köln vor dem Krieg. Jetzt seien es nur noch einige Tausend, hat der Major in Paris behauptet. So wenige? Er wollte es vorgestern nicht glauben. Jetzt glaubt er nicht, dass hier noch so viele leben. Einige Tausend? Wo sollen die sein? Wo sollen die wohnen? Was essen? Hier gibt es nichts mehr, absolut nichts.

Ein gefallener Wehrmachtssoldat liegt auf der Straße, der Helm neben seinem Kopf auf dem Pflaster. Jemand hat ihm ein geblümtes Tuch über das Gesicht gelegt. Ein paar Dutzend Meter weiter ein toter Zivilist in einem zerschossenen Auto, dammit, genau der Ford, den sie auch einmal hatten, nur schwarz lackiert. Der Leichnam trägt noch eine lederne Umhängetasche, vielleicht hat sie ein Plünderer geöffnet, vielleicht ist sie auch von allein aufgegangen. Fotos ragen aus der Tasche, der Wind spielt mit ihnen, hat womöglich schon ein paar davongetragen. Der feine Nieselregen wird sein Übriges tun, bald werden alle Bilder verschwunden sein.

Joe denkt an ihr Holzhaus in Manassas. Virginia, mitten im Wald, und doch ist Washington nur ein paar Meilen entfernt. Washington, das Kapitol, das Weiße Haus, die American University, an der er Geschichte und Philosophie studiert hat. Ich bin erst vierundzwanzig, aber ich lebe schon mein drittes Leben. Zuerst in Köln. Dann in Washington und Manassas. Jetzt im Krieg. Es ist, als gehe er durch diese drei Leben wie ein Insekt, erst ein Ei, dann eine Raupe, dann ein Schmetterling, und du willst einfach nicht glauben, dass es sich um ein und dasselbe Wesen handelt. Jetzt also wieder Köln. Ob das schon der Beginn seines vierten Lebens ist – oder so etwas wie die Rückkehr ins erste?

Sie müssen nun irgendwo in Braunsfeld sein. Bürgerliche Häuser, bei einem ist die Fassade aus hellem Sandstein noch vier Stockwerke hoch, dunkle Neorenaissance-Giebel krönen die hohen Fenster, im Erdgeschoss ein Laden, darüber noch das Namensschild: Creutz. Doch unmöglich zu sagen, was in diesem Geschäft einst verkauft wurde, das ganze Haus hinter dieser stolzen Fassade ist einfach fort, nur Luft und Trümmer.

Die Eisenbahnbrücke, die die Aachener Straße überspannt, steht erstaunlicherweise noch. Sie wirkt auf Joe wie ein altes Tor zur Innenstadt.

»Wir scheren gleich hinter der Brücke aus der Kolonne aus und biegen links ab«, befiehlt er Gonzales. »Wir fahren direkt zum Hauptquartier.«

Der Sergeant wirft ihm einen raschen skeptischen Blick zu. »Sie kennen die Gegend, Sir?«

»Ja.«

»Ich will nicht respektlos sein, Sir. Aber wenn wir uns hier verfahren … Wer weiß, ob sich in diesem Trümmerhaufen nicht doch ein paar Jerrys verschanzt haben? SS, Wehrmacht, Volkssturm, Hitlerjugend, verdammt, jeder Jerry könnte auf uns schießen!«

»Keine Sorge, Sergeant, ich finde mich hier zurecht. Wir sind gleich da«, versichert Joe und hofft, dass er zuversichtlicher klingt, als er sich fühlt. Früher hätte man ihn mit verbundenen Augen irgendwo in Köln hinstellen und ihm die Binde abnehmen können, er hätte sofort gewusst, wo er ist. Er kannte jede Straße, jeden Weg, nicht allein mit dem Gehirn, nicht nur mit den Augen, mit dem ganzen Körper hatte er die Stadt in sich aufgenommen, seine Füße folgten automatisch dem richtigen Weg. Doch plötzlich ist er unsicher: Alle Schuttberge sehen gleich aus, alle Straßen sind bestenfalls noch Schneisen zwischen den Ruinen, man kann nicht einmal mehr Entfernungen abschätzen. Das Haus mit der weggerissenen Fassade, wo Glassplitter auf einem Klavier im ersten Stock glitzern, ist das zwanzig Meter entfernt? Fünfzig? Hundert? Und welche Straße biegt dahinter links ab? Moltkestraße? Brabanter Straße? Oder doch schon der Ring?

»Links abbiegen!«, befiehlt Joe. Er blickt auf die Trümmer. Er denkt an Jakub. Er denkt an Hilda.

Köln, Amerikanisches Hauptquartier, Kaiser-Wilhelm-Ring 2, Freitag, 9.März:

COLONEL PATTERSONS AUFTRAG

Eine Reihe schwarz verbrannter Bäume inmitten einer breiten Schneise – so breit, das kann doch nur der Ring sein. An einer zerbombten Hausfassade ein blauer Fleck, auffällig im grauen Einerlei. Ein Straßenschild aus Emaille, rechts fehlt ein Stück.

»Bremsen Sie ab, Sergeant!«

Joe hält sich die Hand vor die Stirn, verdammter Nieselregen, er kneift die Augen zusammen, entziffert unter dem Dreck: »Kaiser-Wilhelm-R…« Na also. Unter dem Straßenschild mit zittrigem Pinsel gemalt: »Bäckerei, Maastrichter Str.3« und ein Pfeil, der nach links weist, irgendwo in die Ruinenwelt hinein. Ob diese Bäckerei noch steht? Was sollte man da noch kaufen können? An der Hauswand neben dem Straßenschild hat der Regen ein Nazi-Propagandaplakat aufgeweicht, ein nur schemenhaft erkennbarer Mann, darüber in grellen Lettern: »Feind hört mit!«

Gonzales legt wieder den Gang ein, doch er muss nicht stark beschleunigen. Nur wenige Dutzend Meter weiter steht ein riesiges Gebäude, wie durch ein Wunder nahezu unbeschädigt. Joe hat in der halben Stunde, die sie jetzt durch Köln fahren, alte Häuser gesehen, die müssen zwei, drei, vier Volltreffer abbekommen haben, obwohl sie nur ein paar Meter breit sind. Und nun parken sie zwischen Schuttbergen vor einem sechsstöckigen Büroriegel, Hunderte von Metern lang, Hunderte von Fenstern, und selbst von denen sind die meisten nicht mal gesprungen. Kein einziger Treffer. Joe erinnert sich noch an die Einweihung dieses Kastens 1933, wuchtig, passend zur neuen Zeit, glatte Fassade, hohe Fenster wie Soldaten, die strammstehen. Zentrale der Allianz. Ist das nicht ein schlechter Scherz des Schicksals? Sie versichern all die Häuser, die jetzt zerbombt sind, doch ihr eigenes Haus hat nicht einmal einen Kratzer abbekommen. Haben die Jungs in den Fliegenden Festungen das absichtlich stehen gelassen? So genau können die doch unmöglich zielen. Zufall oder Plan, egal, jedenfalls hat die Army hier ihr Hauptquartier eingerichtet. Nicht dass es besonders militärisch aussieht. Ein mit Draht befestigtes Schild hängt schief über dem Eingangsportal: »Military Government«. Ein GI steht Wache, das Gewehr über der Schulter, ziemlich lässig, der glaubt schon nicht mehr an Gegenangriffe und Hinterhalte.

Joe atmet tief durch, zögert, aus dem Jeep zu steigen, als fürchte er, seinen Fuß wieder auf Kölner Boden zu setzen. Mach dich nicht lächerlich. »Warten Sie hier, Gonzales.«

»Yes, Sir.«

Der Wachsoldat blickt kurz auf Joes Lieutenantsstreifen, führt die Hand zum Helm, immer noch sehr lässig, eigentlich tippt er nur mit Zeige- und Mittelfinger der rechten Hand gegen den Stahlrand, und meldet: »Der Colonel und sein Stab sind im ersten Stock. Die Treppe hoch, dann links. Aber seien Sie vorsichtig, Sir. Die Jerrys haben vor unserer Ankunft alle Büros in diesem riesigen Kasten geplündert, da liegen Akten auf den Stufen und anderes Zeug. Und es gibt kein Licht.«

»Weil sie selbst die Lampen gestohlen haben?«

Der GI lacht, schüttelt den Kopf. »Weil es in der ganzen beschissenen Stadt keinen Strom mehr gibt.«

Joe steigt vorsichtig die breite Treppe hinauf, tatsächlich herrscht Halbdunkel, Leitz-Ordner bedecken die Stufen wie überdimensionales schwarzgraues Laub. Ob das wirklich eine Folge der Plünderung ist? Joe glaubt eher, dass hier jemand in aller Eile Dokumente vernichten, Spuren verwischen wollte, bevor die Amerikaner einrücken. Er gelangt auf einen breiten Flur. Hier ist es wieder hell, weil trotz des grauen Wetters Licht hereinflutet, die Fenster sind wirklich unglaublich hoch. Er betritt ein großes Büro, oder vielleicht war es früher ein Konferenzraum, jedenfalls hat jemand mit Reißzwecken ein Pappschild an die Tür gepinnt: »Detachment E1H2«. Das Vorauskommando, das gemeinsam mit dem Stadtkommandanten das Hauptquartier aufbauen soll.

Überrascht bleibt Joe nur einen Schritt hinter dem Eingang stehen. Endlich Lärm in dieser stillen Stadt. Er zählt zehn, fünfzehn, vielleicht zwanzig Soldaten, die meisten sind Offiziere. Ein paar Männer rücken Schreibtische und Stühle näher an die Fenster, an einer Seitenwand wird ein umgestürztes Aktenregal wieder aufgerichtet. Ein Sergeant öffnet eines der riesigen Fenster und klemmt irgendwie eine Antenne von außen an die Fassade. Sie ist per Draht mit einem kastenförmigen Funkgerät verbunden, das unter der Fensterbank auf einem Bürostuhl steht. Der Mann dreht an ein paar Skalen, grinst und gibt einem Captain mit gerecktem Daumen ein Zeichen. Ein noch sehr junger, blasser, bebrillter Soldat hockt bereits an einem Sekretär und tippt auf einer Schreibmaschine irgendwelche Listen, Formulare, Dokumente, was für ein Stuss, auf der anderen Rheinseite schießen die Jerrys noch, und hier triumphiert schon die Bürokratie.

Joe bemerkt einen Mann, der auf den Funker zugeht. Der Mann ist schlank, drahtig, vielleicht Ende vierzig, Zwicker auf der Nase, Mittelscheitel, im Zivilleben könnte er Ingenieur oder Mathematiklehrer sein. Jetzt steckt er in der Uniform eines Colonels, der einzige Colonel im Raum.

Joe tritt an ihn heran, salutiert und nennt seinen Namen.

Colonel Patterson – der Name steht auf der Uniformbrust – salutiert ebenfalls, schüttelt ihm dann aber auch ganz zivil die Hand. »Willkommen in Köln, Lieutenant. Obwohl, eigentlich sollten Sie mich willkommen heißen. Sie sind doch von hier, oder nicht?«

»Yes, Sir.«

»Gut. Sie sind der richtige Mann auf dem richtigen Posten.«

»Weil ich Ihnen helfen soll, die Militärverwaltung aufzubauen, Sir?«, wagt Joe zu mutmaßen.

Patterson schüttelt den Kopf. »Nicht nötig. Ich bereite mich mit meinen Leuten seit einem halben Jahr auf diesen Job vor. In ein paar Tagen haben wir hier achtzig Mann im Hauptquartier, und dann entlausen wir diese Stadt.«

»Pardon?«

»Delousing the city. Die Stadt von den Nazis säubern. Und dann werden wir sie wieder aufbauen und verdammt noch mal besser verwalten, als es diese Deutschen je getan haben. Kommen Sie.« Patterson führt ihn in ein Büro nebenan, kleiner, aufgeräumter, hier stehen schon ein Schreibtisch, ein Ledersessel, zwei Besucherstühle. Auf dem Tisch prangt sogar ein schwarzes Telefon aus Bakelit. Patterson grinst, als er Joes Blick bemerkt. »Vorläufig ist das nichts als Zierde, gewissermaßen ein Insigne meiner neuen Würde als Stadtkommandant. Telefone funktionieren in Köln nicht, ebenso wenig wie Gas und Wasser. Die Kameraden von der Army Air Force haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Bis vor ein paar Tagen haben wir alles zerstört, jetzt bauen wir alles wieder auf, und die Jerrys hocken in ihren Kellern und sehen dabei zu. Krieg ist schon ein verrücktes Geschäft. Setzen Sie sich.«

Patterson verbringt die nächsten Minuten mit Verwaltungskram, er scheint es zu lieben. Er weist Joe und Gonzales Quartiere in requirierten Häusern zu, schreibt Adressen auf die Formulare, seine Handschrift ist so klar, man könnte sie drucken. Er stellt Joe einen Passierschein aus, mit dem er sich bei Militärpatrouillen ausweisen kann.

»Der Dom, die Altstadt, überhaupt die ganze Zone am Rhein ist noch Sperrgebiet«, erklärt er, »weil der Feind am anderen Ufer steht und auf alles schießt, was sich bewegt. Aber damit«, er tippt auf das Papier, »kommen Sie auch in die Sperrzone hinein.«

»Danke, Sir«, sagt Joe, faltet den Zettel zusammen und steckt ihn in die Brusttasche. Er denkt daran, was er Gonzales versprochen hat: kein Himmelfahrtskommando, und jetzt hat er einen Passierschein, um in die Sperrzone zu gelangen, wo die Wehrmacht auf ihn feuern wird. Wann kommt Patterson endlich zur Sache und sagt ihm, warum ausgerechnet er der richtige Mann auf dem richtigen Posten ist?

»Sie sind einer der Ritchie Boys, nicht wahr?«, fragt Patterson unvermittelt.

»Yes, Sir.« Unwillkürlich richtet sich Joe in seinem Stuhl auf.

Camp Ritchie in Maryland, nur ein paar Autostunden von Manassas entfernt, ist das Military Intelligence Training Center der Psychological Warfare Division. Die dort gedrillten Ritchie Boys sind die Augen und Ohren der Army – und ihr Sprachrohr. Zu ihnen gehören Männer wie Joe, geflohene Deutsche, Österreicher, Tschechen und jeder, der ein paar Worte Deutsch spricht. Neben ihrer militärischen Grundausbildung hat man sie in Maryland für zwei Jobs trainiert: Die Ritchie Boys sollen vom Feind Informationen beschaffen, und sie sollen, wenn Deutschland erst einmal besetzt ist, den Kontakt zur Bevölkerung herstellen.

Joe kam 1942 von Camp Ritchie aus nach England, wo er kriegsgefangene Wehrmachtsangehörige befragte: Soldaten des Afrikakorps, abgeschossene Piloten, ein paar U-Boot-Fahrer, die wenigen, die die Versenkung ihrer Schiffe überlebt hatten. Die meisten machten große Augen, als ihnen ein amerikanischer Offizier gegenübersaß, der perfekt Deutsch sprach. Und noch größer wurden ihre Augen, wenn Joe ihnen verriet, dass er ein hochgewachsener, blonder, blauäugiger Jude ist. Manche wollten es nicht glauben, einer hat ihm sogar ins Gesicht gespuckt, dem hat Joe dann die Nase blutig geschlagen. Meistens lief es aber überraschend gut, wenn die Männer erst einmal ins Reden kamen, dann redeten sie. Joes Vorgesetzte waren jedenfalls stets zufrieden, er durfte schon kurz nach dem D-Day nach Frankreich – und jetzt ist er hier.

Joe hat geglaubt, dass der erste Teil seines Jobs mehr oder weniger erfüllt ist. Feindaufklärung, militärische Informationen beschaffen, wer braucht das noch? Amerikaner und Engländer am Rhein, die Sowjets vor Berlin, das Reich ist erledigt, und wer es jetzt noch verteidigt, den schießt und bombt man in Stücke, dafür muss man keine Gefangenen mehr verhören. Er denkt, dass in diesen Tagen der zweite Teil seines Jobs beginnt: Er soll jetzt mit der Bevölkerung reden. Er denkt, dass deshalb ausgerechnet er nach Köln abkommandiert worden ist, denn wer könnte besser mit den Einwohnern reden als einer, der selbst mal Kölner war?

Genauer gesagt: Bis vor ein paar Sekunden dachte er das. Doch die Art, wie Patterson »richtiger Posten« gesagt hat, die Art, wie er ihn anblickt … Das gefällt Joe gar nicht.

»Heym hat Sie empfohlen«, erklärt der Colonel.

»So?«, erwidert Joe nur vorsichtig. Stefan Heym ist einer der Ritchie Boys, im Camp haben sie sich gut verstanden, aber seit dem Einsatz in Europa aus den Augen verloren.

»Heym hat uns darauf hingewiesen, dass Sie aus Köln sind.«

Joe fragt sich, wer mit »uns« gemeint ist, doch er fragt sich das besser nur im Stillen. Klingt nach viel Lametta, noch mehr Lametta jedenfalls, als ein Colonel auf seinen Schulterklappen trägt.

Patterson räuspert sich. »Ich will, dass Sie jemanden für uns jagen.«

»Jagen?« Joes Mund ist plötzlich sehr trocken.

»Sie sollen einen Mörder jagen, der vors Kriegsgericht gehört.«

Joe atmet tief durch, will sich seine Überraschung nicht anmerken lassen. »Er versteckt sich hier in Köln?«

»Deshalb wollte ich Sie haben.«

»Wer ist es?«

»Das«, seufzt Patterson, »wissen wir nicht.«

Joe sieht seinen Vorgesetzten irritiert an. »Wie meinen Sie das, Sir?«