9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Anton-Brekke-Reihe

- Sprache: Deutsch

Der Nr. 1-Bestseller aus Norwegen – der hoch spannende erste Fall für Kommissar Anton Brekke!

Ein spektakulärer Mord in einer beschaulichen Seefahrtstadt gibt der norwegischen Polizei Rätsel auf: Der Milliardär Wilhelm Martiniussen wurde grausam in seinem luxuriösen Zuhause erdrosselt, seine Freundin blieb wie durch ein Wunder vom Täter verschont. Und wie hängt Martiniussens Tod mit einem geheimnisvollen Fremden zusammen, der kurz nach seiner Ankunft in Norwegen niedergeschlagen wurde und im Koma liegt? Mit der Aufklärung des Falls wird Anton Brekke betraut, herausragender, aber eigenwilliger Kriminalkommissar aus Oslo. Brekke muss tief in die Vergangenheit eintauchen und stößt auf eine Wahrheit, undurchdringlich und bedrohlich wie ein Nebel über dem Fjord …

Erstmals 2011 unter dem Titel »Der stumme Besucher« auf Deutsch erschienen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 471

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Ein spektakulärer Mord in einer beschaulichen Seefahrtstadt gibt der norwegischen Polizei Rätsel auf: Der Milliardär Wilhelm Martiniussen wurde grausam in seinem luxuriösen Zuhause erdrosselt, seine Freundin blieb wie durch ein Wunder vom Täter verschont. Und wie hängt Martiniussens Tod mit einem geheimnisvollen Fremden zusammen, der kurz nach seiner Ankunft in Norwegen niedergeschlagen wurde und im Koma liegt? Mit der Aufklärung des Falls wird Anton Brekke betraut, herausragender, aber eigenwilliger Kriminalkommissar aus Oslo. Brekke muss tief in die Vergangenheit eintauchen und stößt auf eine Wahrheit, undurchdringlich und bedrohlich wie ein Nebel über dem Fjord …

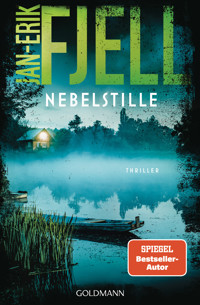

Jan-Erik Fjell

Nebelstille

Thriller

Aus dem Norwegischen von Ina Kronenberger

Die norwegische Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Tysteren« bei Juritzen Forlag, Oslo.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Neuausgabe Mai 2024

Copyright © Jan-Erik Fjell, 2010

by Agreement with Grand Agency

Copyright © dieser Ausgabe 2024 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Erstmals 2011 unter dem Titel »Der stumme Besucher« auf Deutsch erschienen.

Alle Rechte an der deutschen Übersetzung bei Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotive: © Silvijo Selman/Arcangel images; FinePic®, München

KS · Herstellung: ik

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-32164-2V002

www.goldmann-verlag.de

—

Zwei Tage hatte er gewartet.

Der Mann hatte ihn nach ihren kurzen Begegnungen vor seiner Wohnung und auf der Fußgängerbrücke anscheinend nicht wiedererkannt. In der Pizzeria hatte der Mann ihm ein kurzes, resigniertes Lächeln zugeworfen, als ein aufdringlicher Straßenmusiker die Gäste mit seinem Gejaule genervt hatte. Er selbst hatte die dünne blaue Broschüre, die er in der Hotellobby gefunden hatte, herabsinken lassen und freundlich zurückgelächelt.

Jetzt befand er sich zehn Schritte hinter dem Mann, der gerade durch die Eingangstür eines Wohnkomplexes trat. Sein Handy musste geklingelt haben, denn er hielt es ans Ohr und sprach hinein.

Acht Schritte.

Der Mann verschwand durch die Glastür und drückte den Fahrstuhlknopf, telefonierte weiter. Dann steckte er das Handy in die Tasche. Er merkte nicht, wie sich die Tür hinter ihm erneut öffnete.

Vier Schritte.

Prolog

Dienstag, 18. Februar 1969New York City

Vorsichtig stiegen sie die steile Treppe hinauf.

Vincent Giordano ging rückwärts und versuchte, auf den glatten Steinstufen der Kellertreppe Halt zu finden. Vier Stufen tiefer folgte Calogero Locatelli. Gemeinsam trugen sie eine junge Frau. Sie war nach der Betäubung, die sie ihr verpasst hatten, immer noch halb bewusstlos. Behutsam bugsierten sie die Frau über den vereisten Hof zum Auto. Calogero Locatelli setzte die Beine der Frau auf dem schneebedeckten Boden ab, öffnete den Kofferraum, holte eine Decke heraus und breitete sie auf dem Rücksitz aus. Dann packte er die Frau an den Füßen.

In dem weißen Schnee blieben hellrote Flecken zurück.

Calogero Locatelli bog auf die Hauptstraße und nahm Kurs auf Manhattan, während Vincent Giordano sich umdrehte und die Frau auf dem Rücksitz betrachtete, die ziemlich mitgenommen aussah. Die langen braunen Haare waren schweißverklebt, die Augen blutunterlaufen. Das Gesicht war blass, wie eine Maske, die Schminke über das ganze Gesicht verschmiert.

»Was habt ihr mit mir gemacht?«, fragte sie wie benebelt. Ihre Augen waren geschlossen. Der Kopf glitt hin und her. »Warum, Vincent?«, schluchzte sie. »Wie konntest du das tun?«

»Halt die Fresse!«, fuhr Calogero Locatelli sie an. »Verdammtes Flittchen.«

Vincent Giordano warf seinem Kumpel einen Blick zu. »Das reicht. Lass sie in Ruhe.«

Locatellis Miene war gleichgültig. »Wollen wir sie nicht einfach in den Hudson werfen?«, fragte er gerade laut genug, dass sie es hören konnte.

Sie schrie auf, versuchte, gegen die Vordersitze und Fensterscheiben zu treten und schlagen, aber ihr Körper war zu erschöpft. Nur mit Mühe schaffte sie es, sich aufzusetzen. Vincent Giordano drehte sich erneut zu ihr um. Mit hartem Gesichtsausdruck, ohne das geringste Anzeichen von Sympathie oder Reue, sagte er: »Reg dich ab. Wir bringen dich nicht um. Aber du wirst dahin zurückkehren, wo du hergekommen bist, und nie wieder einen Fuß in diese Stadt setzen. Ist das klar?«

Es kam keine Antwort.

»Ob das klar ist?«, wiederholte er.

Ihr Gesicht spannte sich an. Sie kniff die Augen zu und nickte.

Kapitel 1

Montag, 8. JuniFredrikstad

Wilhelm Martiniussen, der Hauptaktionär von Mardan, saß im Besprechungsraum an der Kopfseite des Tischs. Zwölf neugierige Augen waren auf ihn gerichtet. Gleich würde er ihre Träume zunichtemachen, sie vor ihren Augen in Stücke reißen.

Sein Herz hämmerte, als hätte er gerade einen Marathon hinter sich. Seine Handflächen waren schweißnass. Er wusste, er würde sie enttäuschen, dennoch hatte er das Gefühl, das einzig Richtige zu tun. In weniger als einer Minute wäre er nicht mehr der von allen respektierte Chef, sondern ein egoistischer Idiot. Seine Entscheidung würde für ziemlich viel Wirbel sorgen. Er blickte zu Frode Moen hinüber. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende lief schon seit Wochen feixend durch die Gegend. Vor ihm auf dem Tisch lag ein Werbeprospekt für Jachten. Er hatte den anderen stolz das Schiff seiner Wahl präsentiert und erzählt, dass er sich für eine marineblaue Lackierung entschieden habe, oder »navy blue«, wie es im Prospekt hieß.

Links von Wilhelm Martiniussen saß sein guter Freund und Geschäftspartner Bjørn Danielsen. Nicht einmal er wusste, weshalb Martiniussen sie zu einer Eilsitzung einbestellt hatte, die laut seiner Mail nur wenige Minuten dauern würde. »Eine kurze Mitteilung«, mehr hatte er nicht geschrieben.

»Okay«, begann Wilhelm Martiniussen und räusperte sich. »Das hier fällt mir nicht ganz leicht …« Kurze Pause. »Aber nachdem ich intensiv darüber nachgedacht habe, habe ich beschlossen, dass sich Mardan aus dem Projekt zurückzieht.«

»Aus welchem Projekt?«, fragte Frode Moen nicht sonderlich interessiert.

»Aus dem Kanada-Projekt«, antwortete Wilhelm Martiniussen kurz.

Eine endlose Sekunde lang konnte man die Vögel vor den Fenstern zwitschern hören. Die Stille war beängstigend. Keiner im Vorstand wollte glauben, was er hörte. Schließlich lächelte einer und sagte: »Hör auf mit dem Scheiß, Wilhelm. Wir sind neugierig, worum es geht.«

Wilhelm Martiniussen war vollkommen ernst. Am liebsten hätte er sich in sein Büro verkrochen und es später noch einmal versucht. Doch er riss sich zusammen. »Das ist kein Scheiß.«

»Nein. Nein, nein, nein!«, protestierte Frode Moen. »Das ist nicht dein Ernst, Wilhelm!?«

»Tut mir leid, Frode, aber das ist es durchaus.«

Das Vorstandsmitglied, das eben noch gelächelt hatte, wirkte jetzt schockiert und sprach so leise, dass Wilhelm Martiniussen sich konzentrieren musste, um zu verstehen, was der Mann sagte. Der andere hatte offenbar Probleme zu begreifen, worum es ging.

»Wilhelm, kannst du uns vielleicht mal sagen, was hier vor sich geht?«, flüsterte er von der anderen Seite des Tischs.

»Wir ziehen uns aus dem Kanada-Projekt zurück«, wiederholte Wilhelm Martiniussen.

Was sollte er sonst sagen? Er wusste sehr wohl, dass alle Anwesenden den Grund für seine Entscheidung kannten.

»Aber, äh, haben wir für so was nicht einen Vorstand?«, fuhr das Vorstandsmitglied fort. »Solltest du so etwas nicht mit uns besprechen, beraten und so?«

»Das könnte ich natürlich tun, aber warum sollte ich? Meine Entscheidung steht fest.«

Frode Moen stand auf. »Ist dir bewusst, wie viel Geld Mardan schon in das Projekt investiert hat? Unsere Aktie wird komplett abstürzen.«

»Klar ist mir bewusst, was wir bisher an Zeit und Geld hineingesteckt haben. Wir werden uns künftig auf was anderes konzentrieren. Die Firma hat genügend Aufträge und interessante Projekte. Als Trostpflaster könnt ihr euch jedenfalls auf einen netten Weihnachtsbonus freuen: vier Millionen für jeden, aus meiner eigenen Tasche.« Er versuchte zu lächeln.

Frode Moen lachte höhnisch auf. »Vier Millionen? Das ist ein schlechter Witz! Da mache ich nicht mit, auf keinen Fall. Du kannst uns diesen Traum nicht einfach so kaputt machen, bloß weil dir plötzlich irgendwer den Kopf verdreht hat!« Er schäumte vor Wut, sein Gesicht war feuerrot.

»Vergiss nicht, dass die Firma mir gehört, Frode. Ich habe für Mardan die Entscheidung getroffen. Das ist mein volles Recht.«

»Vier alberne Millionen«, schnaubte Frode Moen. »Damit soll ich mich zufriedengeben, willst du das sagen? Wo ich vielleicht das Zehnfache haben könnte. Und ich halte von allen hier noch die wenigsten Anteile.«

»Wenn du nicht zufrieden bist, kannst du deine Aktien ja verkaufen und dir woanders ein neues Eckbüro suchen.«

»Warum sagt hier eigentlich sonst keiner was, verdammt noch mal?« Frode Moen funkelte die anderen wütend an. »Was seid ihr bloß für Jammergestalten …«

Es entstand eine kleine Pause. Die anderen Vorstandsmitglieder sahen zu Bjørn Danielsen, in der Hoffnung, er würde protestieren. Er war der Einzige, auf den der Firmengründer hören würde. Aber Bjørn Danielsen starrte vor sich auf die Tischplatte.

»Die vier Millionen kannst du dir sonst wohin stecken! Das ist ja der reinste Wahnsinn!«, schrie Frode Moen und stürmte aus dem Besprechungsraum.

Wilhelm Martiniussen wandte sich an die anderen: »Es tut mir furchtbar leid, aber glaubt mir, ich tue das nicht für mich. Ich tue das für uns alle. Für unsere Zukunft. Lasst uns jetzt lieber nach vorne schauen, was meint ihr?«

Er sah sie hoffnungsvoll an. Keiner antwortete ihm. Alle saßen da mit Gesichtern, die man sonst eher bei Begräbnissen sieht. Schließlich verließ er das Besprechungszimmer, ging in sein Büro und ließ sich auf den Stuhl sacken.

Kurz danach klopfte es an der Tür. Bjørn Danielsen steckte den Kopf herein. »Störe ich?«, fragte er.

»Nein, nein, auf keinen Fall.« Wilhelm Martiniussen lächelte. »Setz dich.«

»Ziemliches Chaos da draußen, was?«

»Mm. Ich wusste, dass es eine unpopuläre Entscheidung ist, aber Frode ist ja völlig ausgerastet.«

»Ja …«

Wilhelm Martiniussen stand auf und stellte sich ans Fenster. »Du hast nicht viel gesagt eben.«

»Das stimmt …«

»Möchtest du jetzt etwas sagen? Sieht so aus, als hättest du was auf dem Herzen.«

»Du weißt ja, dass ich mich vor den anderen niemals gegen dich stellen würde, Wilhelm. Es ist nur so, dass …«

Bjørn Danielsen machte eine kleine Pause.

»Du brauchst keine Angst zu haben, Bjørn, sag ruhig deine Meinung«, ermunterte ihn Wilhelm Martiniussen. »Hier geht’s ums Geschäft. Was auch immer in diesem Raum gesagt wird, es hat keine Auswirkungen auf unsere Freundschaft. Das weißt du doch, oder? Natürlich weiß ich deine Loyalität sehr zu schätzen. Aber sag schon, was dir auf der Seele brennt. Ich will gern wissen, was du denkst.«

Bjørn Danielsen rang mit sich. Er widersprach nicht gern, aber er musste etwas sagen. Das war er sich und dem Rest des Vorstands schuldig. Schließlich überwand er sich und sagte: »Natürlich protestieren die anderen gegen deine Entscheidung. Aber ich kenne dich. Ich weiß, dass du keinen Millimeter davon abrücken wirst. Ich frage mich nur, warum. Nach den vielen Stunden und Ressourcen, die wir in das Projekt gesteckt haben, machst du plötzlich auf dem Absatz kehrt und änderst deine Meinung. Erst lässt du deine Autos stehen. Und dann das hier. Gehe ich recht in der Annahme, dass das Ganze mit Nora zu tun hat? Aber bei allem Respekt, Wilhelm, du kennst sie jetzt wie lange? Sieben Wochen? Acht?«

»Vier Monate.«

Bjørn Danielsen schüttelte den Kopf. »Vier Monate … Und wie lange haben wir auf diese Chance hingearbeitet, die jetzt vor uns liegt?« Er warf Wilhelm Martiniussen einen fragenden Blick zu. »Dreißig Jahre, Wilhelm, dreißig Jahre.«

»Ich verstehe deinen Frust. Aber bei dem Kanada-Projekt geht es wirklich nur um eins, um Geld. Und es ist eine verdammt schmutzige Art, es sich zu beschaffen. Hast du nicht genug, um damit über die Runden zu kommen?«

»Mm, über die Runden komme ich schon, aber Geld kann man doch nie genug haben, oder? Außerdem geht es auch um die Zukunft der Firma.«

In Wilhelms Blick mischte sich etwas Schwärmerisches. »Die Firma Mardan wird noch florieren, wenn wir zwei, du und ich, schon lange unter der Erde liegen. Ölsandgewinnung ist nicht die Zukunft. Wenn wir uns hingegen auf erneuerbare Energien konzentrieren …«

»Erneuerbare Energien sind ja nun nicht gerade unser Spezialgebiet«, gab Bjørn zu bedenken.

»Eben.«

Es war sinnlos, mit Wilhelm zu diskutieren, wenn er eine Entscheidung getroffen hatte. Insgeheim hatte Bjørn mit einer solchen Reaktion gerechnet. Es war kein Geheimnis, wie umweltschädlich und klimafeindlich die Ölsandgewinnung war, wie die Natur im Umkreis der Förderzone in Mitleidenschaft gezogen wurde. Am Anfang, als Wilhelm noch die treibende Kraft hinter dem Projekt gewesen war, hatte er stets voller Begeisterung darüber gesprochen: Mardan würde mit seiner bahnbrechenden Technologie von einer kleinen norwegischen Ölfirma zu einem internationalen Konzern avancieren. Das Geld würde nur so hereinströmen und die Eigentümer reich machen. Sie würden wie Könige leben – nur dass sie nicht adlig waren. Doch dann tauchte sie auf. Die Frau, in die Wilhelm sich verliebte. Sie hieß Nora Røed Karlsen und war neunundzwanzig Jahre jünger als er. Die rothaarige Umweltaktivistin machte ihm klar, dass das Leben noch aus anderen Dingen bestand als aus Sitzungen und Vertragsverhandlungen. Manche meinten, sie wäre nur hinter dem Geld des sechzigjährigen Geschäftsmanns her. Doch Wilhelm wusste es besser.

Außerhalb von Fredrikstad wussten nur wenige, wer Wilhelm Martiniussen war. Nach außen war Bjørn Danielsen das Gesicht der Firma, auf Wilhelms Wunsch. »Du eignest dich besser für die Medien als ich«, waren seine Worte gewesen, denn ihm war vollkommen klar, dass man ihn selbst nicht gerade als attraktiv bezeichnen konnte. Tatsächlich passte die Rolle des Repräsentanten besser zu Bjørn Danielsen, er war wie geschaffen für öffentliche Auftritte. Darum ahnte Nora Røed Karlsen nicht, wer Wilhelm Martiniussen war, als sie ihn in einer Bar in Stavanger kennenlernte. Er hielt sich in der Stadt auf, um seinen Cousin zu besuchen, sie, um an einer von der Umwelt-NGO Bellona organisierten Protestaktion teilzunehmen. Erst als er sie vier Wochen später Bjørn Danielsen vorstellte, gingen ihr die Augen auf. Aber da war Nora – oder Bellonora, wie Bjørn sie scherzhaft nannte – bereits so verliebt, dass die Entlarvung keine Rolle mehr spielte.

Die Firma, die in Wilhelms Leben stets an erster Stelle gestanden hatte und die Erklärung dafür war, warum er nie eine Familie gegründet hatte, wurde in kürzester Zeit auf den zweiten Platz verdrängt. Danielsen erkannte seinen alten Freund kaum wieder, so jugendlich frisch wirkte er auf einmal. Doch er gönnte es ihm. Schließlich verdankte er ihm seinen Wohlstand. Zwar war er selbst bei Weitem nicht so wohlhabend wie Wilhelm, aber er hatte genug Geld, um sich und seine Frau zu finanzieren – und die war im Unterhalt nicht gerade billig.

»Wann wird es offiziell?«, fragte Bjørn.

»Dass wir uns zurückziehen, meinst du?«

»Ja.«

»Ende nächster Woche. Ich werde den Mitarbeitern Anfang der Woche eine Rundmail schicken.«

Bjørn Danielsen biss sich auf die Unterlippe und nickte. Er konnte die Entscheidung verstehen, aber einverstanden war er nicht.

Kapitel 2

Montag, 8. Juni – Dienstag, 9. JuniFredrikstad

Seit er festgestellt hatte, was man mit Geld alles erreichen konnte, steckte Anton Brekke es mit Leidenschaft in alle möglichen Glücksspiele. In den ersten Schuljahren waren es Würfelspiele. Das fanden die anderen Kinder spannend, und Anton Brekke bestimmte, wer mitspielen durfte. Er war damals elf und – seiner Meinung nach – der beste Würfelspieler der Welt. Die anderen Kinder interessierte es wenig, wenn er mitten im Spiel die Regeln änderte, Hauptsache, sie durften mitmachen: Gehörte man in der Grundschule von Rød zu den Würfelspielern, war man cool. Und hatte man das Glück, sieben oder elf Augen zu würfeln, war man reich. Zumindest aus Kindersicht.

Als Teenager entwickelte er sich zu einem geschickten Pokerspieler, und auf der Unteroffiziersschule hatte er bedeutend mehr Geld in der Tasche als seine Kameraden. Bei jeder Gelegenheit organisierte er kleine Pokerrunden, sei es in der Kaserne oder bei einer Übung mitten im Wald. Spielkarten und Geld hatte er immer dabei. Wenn die anderen in der Truppe kein Geld hatten, akzeptierte er Zigaretten. Er selbst rauchte nicht, darum verkaufte er die Zigaretten bei nächstbester Gelegenheit weiter, gern zu einem etwas höheren Preis als der Kiosk, der einen knappen Kilometer vom Stützpunkt entfernt lag.

Eines Tages würde er davon leben können. Er würde nach Las Vegas ziehen und hätte sein Büro im »Caesars Palace«. Dort würde er jeden Tag Tausende von Dollars gewinnen, nur um anschließend zu einer hübschen Frau mit langen braunen Haaren und haselnussbraunen Augen zurückzukehren. Sie passte zu Hause auf die Kinder auf. Bei seinen Einkünften war es nicht nötig, dass sie arbeitete. Sie lebte wie eine Königin – und er wie ein König. Er wäre der Größte. Ein mathematisches Genie, ein Superhirn. Der neue Stu Ungar. Nur dass Anton Brekke nicht vorhatte, an einer Überdosis zu sterben.

Als er zum Studium nach Oslo zog, wurde er Stammgast auf der Trabrennbahn Bjerke. Es war für ihn das schönste Gefühl der Welt, wenn das Pferd, auf das er gesetzt hatte, als erstes über die Ziellinie schoss. Auch wenn er es nie einer Menschenseele verraten hatte, war dieses Gefühl besser als das kleine Wörtchen »ja« aus dem Mund seiner Frau Elisabeth am Altar. Und es war wesentlich besser als das Gefühl, das ihn elf Jahre später beschlich, als er von der Arbeit nach Hause kam und sie ihre Koffer gepackt hatte.

Elisabeth hasste seine Arbeit und die zweihundert Tage im Jahr, die er auf Dienstreise war. Darum legte sie besonders großen Wert darauf, ihn zu Hause zu haben, wenn er freihatte. Doch war er zu Hause, saß er auf dem Sofa und verfolgte die Sportsendungen, die Tippzettel hatte er vor sich auf dem Tisch verteilt. Was sie zu erzählen hatte, interessierte ihn kaum. »Ja«, »nein«, »ach so« waren seine einzigen Kommentare. So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Unzählige Male hatte sie es angesprochen, woraufhin er jedes Mal die Finger von den Glücksspielen gelassen hatte – jedoch nicht länger als ein paar Tage.

Doch an dem Tag, an dem er nach Hause kam und begriff, dass sie nicht länger mit ihm zusammenleben wollte, versprach er ihr, sich nach einem anderen Job umzusehen, sodass er mehr Zeit mit ihr und dem gemeinsamen Sohn Alexander verbringen könnte. Aber es nützte nichts. »Hörst du vielleicht auf zu zocken, nur weil du einen anderen Job hast?«, fragte sie. Er zuckte mit den Schultern, woraufhin sie sich ins Auto setzte, die Scheibe herunterließ und knurrte: »Dein Sohn und ich bleiben bis Ende der Woche bei meiner Mutter. Such dir eine andere Wohnung!« Drei Tage später fand er sich in einem zweiunddreißig Quadratmeter großen Einzimmerapartment in St. Hanshaugen in Oslo wieder.

Heute, einundzwanzig Jahre nachdem er seine Kameraden beim Militär abgezockt hatte, vierzehn Jahre nach seiner Hochzeit und drei Jahre nach der Scheidung, war das Clubhaus in der Nähe von Fredrikstad der Ort, der seinen Träumen von Las Vegas am nächsten kam.

Es war das dritte Mal innerhalb von sechs Monaten, dass er den illegalen Spielclub besuchte. Die beiden letzten Male war er mit Verlust nach Hause gegangen – einmal mit sechstausend, einmal mit zehntausend Kronen. Viel Geld für einen Staatsdiener.

Doch heute war sein Tag. Er hatte schon am Morgen ein gutes Gefühl gehabt, und als er am Flughafen Rygge bei Moss vorbeifuhr, war er überzeugt, dass genau das die letzten beiden Male der Fehler gewesen war: seine Einstellung. Mit der heutigen Einstellung war es schlicht undenkbar, dass er verlor. Anton Brekke strotzte nur so vor Selbstvertrauen. Er war sich sicher, dass die Autos vor ihm und hinter ihm, ja, sogar die, die ihn überholten, es ebenfalls spürten: In dem schwarzen Volvo saß ein Sieger. Es war lange her, seit er dieses Gefühl zuletzt gehabt hatte, und noch länger, seit er etwas gewonnen hatte. In den letzten Wochen hatte er nicht viel Plus gemacht, weder beim Onlinepoker, auf der Trabrennbahn noch beim Fußballtoto. Er konnte sich nicht einmal erinnern, wann seine Mastercard zuletzt ausgeglichen gewesen war.

Heute war sein Tag.

Das Clubhaus gehörte dem Fußballverein Lervik, aber der Hausmeister war ein notorischer Spieler, und so standen an zwei festen Tagen in der Woche die Tische zum Pokern bereit.

»Anton!«, rief jemand von einem der drei Tische, als Anton Brekke durch die Tür trat.

Es war ein ehemaliger Schulkamerad. Sie waren in Gressvik bei Fredrikstad aufgewachsen, und Anton Brekke hatte ihm in der Grundschule unzählige Male seinen Saft oder seine Kaugummis abgeluchst.

»Setz dich zu uns. Der Amateur hier hat mich gerade um viertausend Kronen erleichtert«, sagte der ehemalige Schulfreund lachend und zeigte auf einen jungen Kerl ihm gegenüber.

»Hallo«, sagte Anton Brekke und setzte sich neben seinen Kumpel. »Viertausend, aha.« Er lächelte mild. »Sonst irgendwelche Gewinne?«

»Nichts Großartiges. Habe vor drei Wochen dreißigtausend beim Fußballtoto gewonnen, aber die habe ich hier komplett wieder verballert.«

»Komplett? Hier?« Anton starrte ihn ungläubig an.

»Ja«, antwortete der andere leise. »Genau hier. Auf diesem Stuhl, auf dem ich jetzt sitze. Und du?«

Anton hatte keine Lust zu erzählen, wie schlecht es ihm in letzter Zeit ergangen war. »Tja, nichts gewonnen, nichts verloren. Plus/minus null sozusagen«, log er. »Aber ich glaube, heute ist was drin.«

Der Kumpel blickte Anton an und zeigte diskret mit dem Kinn auf den jungen Mann ihm gegenüber.

»Was ist mit dem?«, flüsterte Anton.

»Ein widerlicher Typ. Spielt absolut alles, was es gibt. Und hat Dusel, das Bürschchen.«

Anton ließ den Blick über die anderen Spieler am Tisch gleiten. Es waren ausnahmslos Männer mittleren Alters, alle scheinbar mit Taschen voller Geld. Wobei die Betonung auf scheinbar lag. Er wusste, dass die meisten hier ihre liebe Not hatten, über die Runden zu kommen. Von einigen hatte ihm sein Kumpel wahre Horrorgeschichten erzählt. Sie hatten sich um Frau, Kinder, Haus und Auto gespielt und dann noch bei Leuten Schulden gemacht, mit denen man besser nichts zu tun hatte. Anton hatte sich die Geschichten angehört und ernst genickt, wohl wissend, dass sie wie seine eigene klangen. Immerhin hatte er es geschafft, seine Finanzen einigermaßen im Griff zu haben. Jedenfalls gut genug, dass er niemand anderem Geld schuldete als der Bank.

Der Einzige, der hervorstach, war dieses Milchgesicht. Aus den Ärmeln seines rosa Poloshirts ragten zwei dünne, schlaksige Arme. Seine Haare sahen nass aus und waren mit einer kräftigen Portion Gel oder Wachs nach hinten gekämmt. Wahrscheinlich beides. Im linken Ohrläppchen funkelte ein Diamantohrring, und auf der Nase saß eine große beigefarbene Sonnenbrille. Dem Dialekt nach zu urteilen, kam er nicht von hier. Es sah nicht so aus, als hätte jemand am Tisch Lust, mit ihm Konversation zu machen.

Der Hausmeister kam zu Anton und fragte, wie viele Chips er kaufen wolle. Anton zog einen Umschlag aus der Jacke und blätterte fünftausend Kronen seines schwerverdienten Urlaubsgelds auf den Tisch.

Die Stühle waren offensichtlich nicht dafür gemacht, dass man länger als eine oder zwei Stunden am Stück darauf saß. Mittlerweile hatte Anton fast die ganze Nacht gespielt. Rücken und Schultern schrien förmlich nach einer anderen Sitzhaltung.

Sein Gefühl von vorher hatte ihn nicht getrogen. Er hatte Poker gespielt, als hätte er nie etwas anderes getan, und war fast fünfundzwanzigtausend Kronen im Plus. Vor ihm standen Stapel mit Chips in verschiedenen Farben.

Anton spielte mit den Chips herum, schob zwei Stapel klackernd ineinander. Ein Geräusch, das die meisten nervte, aber das kümmerte ihn nicht. Dies war sein Abend. Er war der King am Tisch und genoss jede Sekunde. Er hatte seinem Sohn einen Ausflug in den Freizeitpark Liseberg versprochen, aber jetzt schien es, als sei weitaus mehr drin. Vielleicht Disneyland in Frankreich.

Anton sah auf die Uhr und sagte: »Es ist gleich zehn. Noch ein paar Runden, dann mache ich Schluss für heute.«

»Das Gleiche gilt für mich«, pflichtete ihm sein Kumpel bei, der die Hälfte seiner Chips an ihn verloren hatte. »Wollen wir zusammen in die Stadt und irgendwo frühstücken?«

»Abgemacht. Ich lade dich ein«, sagte Anton grinsend.

Der Dealer gab jedem Spieler zwei Karten. Anton bog vorsichtig die Ecken nach oben. Kreuzass und Pikass kamen zum Vorschein. Unzählige Male hatte er diese Hand schon gehabt, heute jedoch noch nicht. Automatisch stieg sein Puls. Würde er den Abend mit noch einem Monsterpot beenden?

Er plauderte ein wenig mit seinem Nachbarn, um den Eindruck zu erwecken, er habe keine Hand, die besonders viel Konzentration erfordere. Ein alter Trick, aber er hatte das Gefühl, heute würde er funktionieren.

Er war der Letzte, der setzen musste, und als er an der Reihe war, ließ er den Blick über die anderen Spieler gleiten. Er wollte nicht mehr als einen Spieler dabeihaben, wenn es zum Flop kam. Seine Erfahrung sagte ihm, dass es ihn teuer zu stehen kommen könnte, wenn er jetzt zu gierig wurde. Ein Gegenspieler würde reichen. Setzte er nicht hoch genug, würde er riskieren, dass mehrere Spieler mit mittelmäßigem Blatt mitzogen. Was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, dass ihm der Pot weggeschnappt wurde.

»Ich erhöhe.« Anton warf einen kleinen Stapel Chips auf den Tisch. »Dreihundert.«

»Dreihundert?« Ein stämmiger Mittvierziger lächelte und runzelte die Stirn. »Willst du dir den Pot unter den Nagel reißen?« Er starrte Anton an, der den Blick nicht vom Pot auf dem Tisch nahm. »Bitte schön. Ich steige aus«, sagte er und schob die Karten von sich.

Nummer zwei und drei warfen ihre Karten weg, ohne eine große Show daraus zu machen. Nummer vier, der junge Kerl, starrte Anton ein paar Sekunden lang durch die Sonnenbrille an, bevor er zwei Stapel Chips in die Tischmitte schob. »Ich erhöhe. Sechshundert, um in der Hand zu bleiben.«

Anton verzog keine Miene, blieb ganz ruhig. Etwas in der Art hatte er sich erhofft. Dass ihn irgendein Hampelmann mit einer passablen Hand, vielleicht mit Ass und König, oder einem Paar Könige, überbieten würde. Nummer fünf schüttelte kurz den Kopf, bevor er die Karten von sich schob. Antons Kumpel tat es ihm nach.

Nur noch einer in der Hand. Anton hätte am liebsten noch einmal erhöht, aber dann würde er zu viel Stärke zeigen, und der Junge würde seine Karten vermutlich hinschmeißen. Sofern er nicht eine sensationell gute Hand hatte, woran Anton nicht wirklich glaubte. Eigentlich konnte es ihm egal sein, was der andere hatte, das hier war sein Pot. Er starrte den jungen Typ an, der seine Augen hinter der dunklen Sonnenbrille verbarg. Seine langen blonden Haare wirkten nach fast zwölf Stunden immer noch wie frisch gegelt. Er stützte sich mit dem Ellbogen auf und legte das spitze Kinn in die Hand. Anton fiel zum ersten Mal die Uhr auf, die der Junge am Handgelenk trug: eine »Link« von TAG Heuer. Anton erkannte das charakteristische Armband – als Sohn eines Uhrmachers kannte er sich aus. Der Grünschnabel hatte also Geld, daran bestand kein Zweifel.

Die Nasenflügel des Jungen spannten sich an. Kurz kam die Zungenspitze zwischen den Lippen hervor und befeuchtete sie. Nervöse Bewegungen. Anton registrierte sie genau. Wie unzählige Male vorher bei anderen, die ihm am Tisch gegenübergesessen hatten – allerdings nicht in einem illegalen Club. Der Junge schluckte. Einen Moment lang sah es so aus, als wollte er die Karten vor den Hals halten, um es zu verbergen, doch dann hätte er sie ebenso gut hinwerfen können. Der ausgeprägte Adamsapfel war an seinem schlanken Hals gut zu erkennen. Danach hatte Anton gesucht. Nach Anzeichen von Unsicherheit. Es war also nicht davon auszugehen, dass er Ass und König oder ein Paar Könige hatte, wahrscheinlich hatte er nicht einmal ein mickriges Paar Buben. Aber er hatte Mut bewiesen, denn es lagen schon mehr als elfhundert Kronen im Pot. Wenn Anton bei der Erhöhung lediglich mitginge, lägen vierzehnhundert Kronen auf dem Tisch. Das war noch nicht die Welt. Bei der nächsten Karte würde er hoch setzen, und dann würde sich das Milchgesicht vermutlich ergeben. Anton beschloss, ihm noch ein paar Hunderter zu entlocken.

»Gehe mit und erhöhe um dreihundert«, sagte er selbstsicher.

»Ich gehe mit«, sagte der andere und schluckte noch einmal.

Der Dealer, der selbst nicht mitspielte, teilte den Flop aus – Herz-Ass, Kreuz-Zehn und Kreuz-Sieben.

Antons Traumkarte war dabei – jetzt hatte er drei Asse. Eine Gewinnerhand. Er spürte, wie seine Halsschlagader pochte.

Lange betrachtete er die Karten auf dem Tisch. Er spielte den Unzufriedenen, und er spielte ihn gut. Aber er war sich nicht sicher, ob er setzen oder passen sollte. Passte er, verriet er damit sein gutes Blatt. So zu tun, als hätte man eine schlechte Hand, indem man nach dem Flop passte, obwohl man vorher aggressiv gespielt hatte, war ein uralter Trick.

Nachdem er eine Weile nachgedacht hatte, schob er vorsichtig Chips für tausend Kronen in die Tischmitte.

»Deine tausend und noch zwei drauf. Dreitausend insgesamt«, erwiderte der Junge prompt und sicher.

Anton war baff. Das Adrenalin schoss ihm durch den Körper. Was konnte sein Gegenspieler auf der Hand haben? Hatte er es auf einen Straight oder einen Flush abgesehen? Nein, dann brauchte er zweimal Kreuz oder eine Acht und eine Neun. Außerdem hätte er dann vor dem Flop nicht so stark gespielt. Vielleicht hatte er einen Drilling Siebener oder Zehner.

Egal wie, Anton hatte die bessere Hand. Er würde nicht riskieren, dass sich dieser Grünschnabel einen Flush ermogelte. Das hatte er schon zu oft erlebt: schlechtes Spiel und trotzdem absahnen. Nicht mit ihm, nicht heute.

»Wie viel hast du noch übrig?«, fragte Anton und betrachtete die Chips vor dem blonden Jungen.

»Wesentlich mehr als du«, antwortete der Knilch arrogant.

Er hatte mehr als Anton, aber wesentlich mehr war stark übertrieben. Anton wollte eigentlich nur seine Reaktion testen: Er wirkte immer noch sicher. Zumindest hielt er sich für sicher. Doch Anton hatte da seine Zweifel.

Er betrachtete seine Chips. »Ich gehe mit bei deinen zweitausend und erhöhe um fünf.«

Das war ein Overbet, um die Hand hier und jetzt zu beenden. Er würde sich mit den sechstausend zufriedengeben, die schon im Pot lagen. Kein Pokerspieler, der wusste, was er tat, würde bei einem solchen Einsatz mitgehen in der Hoffnung, einen Straight oder einen Flush zu landen. Ging der andere trotzdem mit, hatte er im besten Fall drei Siebener oder Zehner. Das würde ihm gegen Antons drei Asse nichts nützen.

»Ich gehe mit.«

Der Dealer drehte die Turn-Karte um – Herz-Zehn. Damit hatte Anton Full House. Wenn der Junge jetzt nicht zwei Zehner hatte, was äußerst unwahrscheinlich war, hatte Anton das bessere Blatt. Er dachte gründlich nach, hoffte, dass der andere ein niedrigeres Full House auf der Hand hatte.

»All in«, sagte der Junge und schob alle Chip-Stapel in die Tischmitte.

»Ich gehe mit.« Er brauchte keine Bedenkzeit. Er wusste, dass er der Beste war. »Full House«, sagte Anton und drehte seine Asse um.

Die Spieler an den anderen Tischen machten eine Pause, um mitzuverfolgen, was hier vor sich ging.

Der Junge schüttelte den Kopf. »Ich hatte gehofft, der Zehner würde dir Angst einjagen. Jetzt brauche ich etwas Glück.«

Er drehte seine Karten um: Kreuz-Acht und Kreuz-Neun.

Der Junge hatte nichts.

Es waren noch zwei Karten im Spiel, die Anton den Monsterpot von fast achtzigtausend Kronen wegschnappen könnten – Kreuz-Sechs und Kreuzbube. Mit einer dieser Karten hätte der arrogante Grünschnabel einen Straight Flush. Die anderen Spieler schauten gespannt zu. Einer von ihnen merkte an, dass der Junge vier Komma fünf Prozent Chancen habe, eine dieser beiden Karten zu kriegen. Der Dealer klopfte zweimal und drehte die River-Karte um.

Anton schloss die Augen. Ein Stöhnen ging durch den Raum. Er schaute seinen Schulkameraden an, der fast unmerklich den Kopf schüttelte und zu Boden sah. Als schämte er sich. Antons Blick kehrte zum Tisch zurück.

Vier Komma fünf Prozent hatten genügt.

Auf dem Tisch lag der Kreuzbube und verhöhnte ihn. Ihm wurde erst kalt, dann heiß. Der Raum drehte sich. Übelkeit schoss ihm vom Magen direkt in den Hals.

»Das ist bitter, Alter!«, sagte der Junge lachend und zog die Chips auf dem Tisch mit gierigen Armen zu sich herüber. »Nach dem Flop hatte ich so gut wie gewonnen. Das musst du doch zugeben, oder?«

Anton gab keine Antwort. Ihm fehlten die Worte. Er stand da und starrte mit leerem Blick auf den Pot, der stapelweise in den Taschen des widerlichen Milchgesichts verschwand.

»Du bist doch nicht sauer, oder? So ist das beim Spiel. Mal gewinnt man, mal verliert man. Shit happens!«, sagte der Junge und lachte hemmungslos.

Kapitel 3

Dienstag, 9. JuniNew York City

Vincent Giordano wischte sich den Rest Rasierschaum ab und kämmte die Haare nach hinten. Die schwarze Mähne war noch genauso beeindruckend wie vor fünfzig Jahren. Wenn man das Leben eines Menschen anhand seiner Haare beurteilen würde, könnte man meinen, ihn hätte in seinen achtundsechzig Jahren nicht eine einzige Sorge geplagt.

Das entsprach mitnichten der Wahrheit.

Er blieb stehen und betrachtete sich im Spiegel. Strich sich mit der Hand über das frisch rasierte Gesicht. Anschließend fuhr er mit dem Zeigefinger die Narbe entlang, die sich über den gesamten Kiefer zog. Sein Gesicht konnte noch so frisch rasiert sein, er war kein junger Mann mehr. Frauen warfen ihm längst keine schmachtenden Blicke mehr hinterher. Doch das störte ihn nicht, nicht im Geringsten. Sein unbändiger Appetit auf Frauen war an dem Tag gestorben, an dem der Krebs ihm seine Sofia genommen hatte.

Auch wenn sie ihn nie darauf angesprochen hatte, war ihr vollkommen klar gewesen, dass er sich während der zweiunddreißigjährigen Ehe mehrere Seitensprünge erlaubt hatte. Nie hatte sie ihn damit konfrontiert. Nie hatte sie ihm gezeigt, dass sie es wusste. Vincent war der Mann, mit dem sie verheiratet war – ihn zu verlassen kam nicht infrage. Eine Ehe war ein Schwur auf Lebenszeit. Einen gewissen Trost fand sie darin, dass sie in der Rolle der betrogenen Ehefrau nicht die Einzige war. Sämtlichen Ehefrauen in ihrem Freundeskreis erging es so – sie wurden nach Strich und Faden belogen und betrogen. Dennoch wog die Liebe, die sie für Vincent empfand, schwerer als die gebrochenen Versprechen ewiger Treue. Nicht einmal auf dem Sterbebett bat sie ihn um eine Erklärung oder um Entschuldigung. Doch als es zu spät war, bereute Vincent, dass er sie nie um Vergebung gebeten hatte. Ein geflüstertes »Verzeihung« hätte genügt, sie hätte ihm verziehen. Dessen war er sich sicher. Erst als sie die Augen zum allerletzten Mal schloss, sah er ein, wie sehr er als Ehemann gescheitert war. Und dass er die anderen Frauen eigentlich nicht gebraucht hätte – sie gehörten einfach nur zu seinem Lebensstil.

An einem heißen Tag im Juni 1999 war sie von ihm gegangen. Seine kluge, warmherzige, hübsche Sofia. Das war jetzt zehn Jahre her. Die Zeit verstrich schnell. Viel zu schnell. Es verging kein Tag, an dem er nicht darüber nachdachte, ob es seine Strafe war. Ob ihm seine geliebte Sofia so schnell und grausam entrissen worden war, damit er für seine Verfehlungen büßte. Verfehlungen, mit denen er ein Leben lang durchgekommen war. Konnte Gott wirklich so unbarmherzig sein? Definitiv ja. Gott hatte Schlimmeres getan und erlebt.

Knapp zwei Wochen nach Sofias Begräbnis verkaufte er die majestätische Villa auf Staten Island, in der sie seit Ende der Sechzigerjahre gewohnt hatten. Er verkaufte sie mit allen Möbeln an einen alten Freund und dessen Frau – alles sollte weg. Es war ihm sehr wichtig, dass sie nicht an Fremde ging, und in den Monaten danach war er ständig bei ihnen zu Besuch. Sich selbst auf diese Weise zu quälen war das Mindeste, was er tun konnte. Das hatte er verdient.

Anderthalb Jahre nach Sofias Tod brachte ihr einziges Kind, Connie, einen Sohn zur Welt. Angelo war sein Ein und Alles, in seiner Nähe spürte er das alte Feuer wieder in sich aufflackern.

Seine kleine Dreizimmerwohnung an der Ecke Union Street, 8th Avenue mitten in Brooklyn war mit einem einfachen Ledersofa, einem Sessel und einem Tisch spärlich möbliert. Einen Fernseher hatte er sich erst angeschafft, als Angelo so groß geworden war, dass er mehrmals im Monat bei ihm übernachtete. Vincent war von dem ganzen Müll, der gezeigt wurde, nie sonderlich begeistert gewesen. Ganz selten hatte er sich zusammen mit Sofia die Nachrichten angeschaut, er las lieber die Zeitung. Selbst jetzt war der Apparat nur an, wenn Angelo zu Besuch war, und dann spielte es keine Rolle, was gezeigt wurde. Vincent sah amüsiert zu, wie absorbiert Angelo war, egal ob gerade ein alter Western oder ein hysterischer japanischer Zeichentrickfilm lief.

Die Uhr zeigte nach zehn. Er zog ein weißes Hemd an, das er am Hals offen ließ, eine graue Anzugjacke mit schwarzen Nadelstreifen und die dazugehörige Hose. Langsam ging er die 8th Avenue hinauf zu »Bobby’s«, wo er in den letzten zehn Jahren fast täglich sein Frühstück, sein Mittagessen und sein Abendessen zu sich genommen hatte.

Beim Betreten des Lokals nickte er höflich einem fremden Mann in seinem Alter zu, bevor er weiter in den Raum hineinging. Obwohl der Inhaber Bobby Parvati gerade erst die Türen geöffnet hatte, war das Lokal schon mehr als halb voll. Die unterschiedlichsten Menschen strömten herbei, um sich eine Portion seines berühmten Pesto-Omeletts zu sichern. Künstler, Studenten, Arbeitslose, Polizisten – sogar der Bürgermeister kam mehrmals im Monat zum Essen vorbei. Vincent setzte sich an den Tisch ganz hinten in der Ecke, den einzigen, der das ganze Jahr über reserviert war. Alle wussten Bescheid, trotzdem ließ Bobby das weiße laminierte Kärtchen mit dem Text »Reserviert für Signor Giordano« stehen. Vielleicht als Zeichen ihrer Freundschaft oder weil er ein guter Gast war oder einfach nur als Ausdruck des Respekts. Vincent hoffte, dass der erste Grund zutraf. An langen Abenden, wenn Bobby nicht viel zu tun hatte, saßen sie oft zusammen und unterhielten sich bis weit nach Schließung des Lokals. Für Vincent war Bobby der einzige Freund außerhalb der Familie.

»Vincent!« Bobby kam zu ihm an den Tisch. »Wir haben dich gestern Abend vermisst«, sagte er und setzte sich Vincent gegenüber.

»Bobby.« Er lächelte. »Ich habe den Tag mit Angelo verbracht, da ist es spät geworden.«

»Er ist groß geworden. Ein hübscher Junge. Schlägt nach seinem Großvater.«

»Hoffen wir, dass er nicht zu sehr nach ihm schlägt«, erwiderte Vincent mit ernstem Unterton.

»Wie läuft’s so? Gibt’s was Neues?« Bobby faltete vor sich auf dem Tisch die Hände.

»Nichts Neues. Aber wie man so schön sagt: No news are good news.«

»Das stimmt. Was kann ich dir bringen?«

»Würstchen mit Paprika und ein kleines Omelett.«

»Alles klar.« Bobby erhob sich und ging zur Küche.

»Bobby«, sagte Vincent mit fester Stimme.

Bobby drehte sich um und lächelte unsicher. »Ja, Vincent?«

»Könnte ich dich nach dem Essen kurz sprechen?«

Bobby spürte, wie ihn fröstelte. Dass er sich nach dem Essen mit Vincent unterhielt, war ganz normal. Ein Gespräch während des Essens kam auch vor – aber dass Vincent ihn ausdrücklich zu sprechen wünschte, war äußerst ungewöhnlich.

»Klar«, antwortete Bobby. Es fiel ihm schwer, seine Nervosität zu verbergen. »Gibt’s was …?«

»Nein, mach dir keine Gedanken. Bring dir selbst auch einen Kaffee mit.« Er lächelte Bobby beruhigend an.

»Okay«, sagte Bobby erleichtert. »Einen doppelten Espresso für dich?«

»Ja, gern.«

Vincents Blick fiel auf einen Mann mit Anzug und Aktentasche, der vor sich einen Stapel Papiere, ein Baguette und einen Kaffee hatte. Er war bestimmt Rechtsanwalt und bereitete sich auf die heutigen Verhandlungen vor. Er wirkte eher gestresst als glücklich. Gab es glückliche Anwälte? Vincent hatte seine Zweifel. Ständig anderer Leute Kämpfe auszufechten, Prozesse zu gewinnen. Nein, das wäre kein Leben für ihn. Er beneidete ihn weder um die Aktentasche noch um das langweilige Paragrafenleben.

An der Wand am gegenüberliegenden Ende des Lokals saß ein junges Pärchen. Die beiden hielten Händchen, während sie vor sich auf dem Tisch dieselbe Zeitung lasen. Vincent betrachtete sie und musste lächeln. Das junge Mädchen sah auf und begegnete seinem Blick. Sie lächelte scheu zurück und sah dann ihren Freund an, der zu sehr in die Lektüre vertieft war, um mitzubekommen, wie seine Freundin errötete. Dann blickte auch sie wieder auf die Zeitung.

Am Tisch neben Vincent saßen zwei uniformierte Polizisten. Ein junger Anwärter und ein alter Hase. Sie unterhielten sich über das heutige Baseballspiel: Die New York Yankees trafen auf die Boston Red Sox. Für die New Yorker Baseballfans waren die Red Sox der Hassgegner schlechthin, den zu besiegen ein besonderes Vergnügen war. Aus diesem Grund würde Vincent am späten Nachmittag Angelo abholen. Sie würden zusammen in die Bronx fahren und sich das Spiel anschauen. Er nahm Angelo zu allen Heimspielen der Yankees mit. Das tat er, seit der Junge vier war. Sowohl Angelo als auch seine Eltern waren darüber von Anfang an begeistert. Vincent selbst hatte sich nie sehr für Baseball interessiert. Eigentlich gab es überhaupt keinen Sport, für den er sich erwärmen konnte, aber er liebte es, dem Jungen eine Freude zu machen und ihm alte Geschichten zu erzählen aus der Zeit, als er in Angelos Alter war. Es waren die gemeinsamen Stunden mit dem Jungen, für die er die letzten Jahre gelebt hatte.

Der Polizeianwärter am Nachbartisch stieß gegen seinen Kaffeebecher, sodass sich der Inhalt auf den Tisch ergoss und auf den Boden lief. »Verdammter Mist!«, knurrte er.

»Ist ja nichts passiert. Das kann man wieder aufwischen«, sagte sein Kollege ruhig und trank einen Schluck aus seinem eigenen Becher.

»Die Servietten sind alle«, antwortete der junge Polizist achselzuckend.

Er hatte offensichtlich nicht die Absicht, den Kaffee aufzuwischen.

Vincent nahm die Servietten auf seinem Tisch und beugte sich zu dem Anwärter hinüber. »Hier. Bobby hat anderes zu tun, als hinter Ihnen herzuwischen. Außerdem möchte ich nicht in einem solchen Schweinestall essen.«

Vincents direkte Worte überraschten den jungen Mann. Er runzelte einen Augenblick die Stirn, dann zog er die Augenbrauen zusammen. Ein misslungener Versuch, grimmig auszusehen.

»Wisch es auf, Junge«, sagte der Kollege, bevor der Anwärter den Mund aufmachen konnte, und nickte Vincent zu, der das Nicken fast unmerklich erwiderte.

»Hat’s geschmeckt?«, fragte Bobby und nahm Platz.

»Bestens. Du hast dich heute selbst übertroffen. Hätte ich Platz im Bauch, würde ich mir noch einen Teller bestellen.«

»Ich habe nur die Würstchen und die Paprika gebraten. Für das Omelett ist meine Frau verantwortlich, aber das muss unter uns bleiben«, sagte Bobby augenzwinkernd. »So – worüber wolltest du dich mit mir unterhalten? Ich sollte mir keine Gedanken machen, aber das ist nicht so einfach. Ich habe den Eindruck, dass etwas anliegt. Etwas …« – Bobbys Blick schweifte auf der Suche nach dem richtigen Wort durch den Raum – »Besonderes.«

»So besonders ist es eigentlich nicht. Ich will dich nur um einen Gefallen bitten. Denselben, um den ich dich vor fast sechs Jahren schon einmal gebeten habe.« Vincent griff in die Innentasche seiner Anzugjacke, holte einen kleinen roten Schlüssel heraus und legte ihn auf den Tisch. »Erinnerst du dich?«

»Ja, ich erinnere mich«, sagte Bobby und presste die Lippen aufeinander.

Es stimmte ihn traurig, dass Vincent ausgerechnet das von ihm wollte, zugleich war er froh, dass es nichts anderes war. Zwar hatte er keine Ahnung, was er erwartet hatte. Aber er war sich sicher, dass es etwas entschieden Schlimmeres hätte sein können.

»Gut. Ich muss los. Hab noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor ich Angelo heute Nachmittag abhole. Wir sehen uns nächste Woche.«

Nachdem Vincent gegangen war, blieb Bobby noch einen Moment mit dem Schlüssel in der Hand sitzen. Die Angst, die er vorhin empfunden hatte, war zurück, nur viel stärker. Er erinnerte sich nur allzu gut an das letzte Mal, als Vincent ihn um denselben Gefallen gebeten hatte. Damals war sein Freund zwei Wochen lang weggeblieben: Es waren die schlimmsten vierzehn Tage in Bobbys Leben gewesen. Wenig Schlaf und noch weniger Essen. Das Einzige, woran es ihm nicht gefehlt hatte, war die Angst.

Nach dem Spiel, das die Yankees mit deutlichem Vorsprung gewannen, ging es weiter in die Eisdiele in Manhattan. Mit zwei Schokoladeneiskugeln in der Waffel für Angelo und einem Kaffee für Vincent ließen sie sich an einem der freien Tische am Fenster nieder. Dort saßen sie eine Weile, ohne ein Wort zu sagen. Vincent genoss den Augenblick. Das ist das wahre Leben, dachte er und lächelte, während er zusah, wie Angelo das Eis in Angriff nahm. Er hatte ein viel besseres Verhältnis zu Angelo, als er es je zu seiner Tochter gehabt hatte. Für Vincent war Angelo fast so etwas wie der Sohn, den er nie bekommen hatte. Vor allem, weil er viel von sich in dem kleinen Jungen wiedererkannte. Bobby hatte recht damit, dass sie sich ähnlich seien. Nicht nur äußerlich, auch im Verhalten. Angelo war ein ruhiger Junge, der nicht viel Aufhebens von sich machte – genauso war er selbst als Kind gewesen.

»Kannst du es mir jetzt erzählen, Opa?«, fragte Angelo und wischte sich mit dem Ärmel den Mund ab.

»Was denn?«

»Du weißt schon!« Angelo sprang von seinem Stuhl auf, beugte sich über den Tisch und zeigte mit seinem schmächtigen Zeigefinger auf das Gesicht des Großvaters. Nachdem der Finger die Wange berührt hatte, setzte er sich genauso schnell wieder hin, wie er aufgesprungen war. »Deine Wunde!«

»Meine Narbe. Es ist viele Jahre her, seit es eine Wunde war.«

»Kannst du es mir jetzt erzählen? Das hast du versprochen!«

»Ich werde es dir erzählen, wenn du groß bist, mein Junge.« Seine Stimme war leise, und er lächelte seinem neugierigen Enkel liebevoll zu.

Die Narbe – die sich mit der Zeit deutlich zurückgebildet hatte – zog sich vom linken Ohrläppchen über die Wange bis zur Mitte des Kinns. Die Geschichten, die sich darum rankten, wie er sie sich zugezogen hatte, waren mindestens genauso zahlreich wie die Jahre, die seit dem Ereignis vergangen waren. Nur eine Handvoll Leute kannte die wahre Geschichte, und von ihnen waren nur noch zwei am Leben.

»Aber ich bin doch schon groß!«, protestierte Angelo.

»Ja, aber nicht groß genug. Willst du noch ein Eis?«

»Darf ich?« Angelo sah den Großvater mit glücklichen runden Augen an.

Nach zwei weiteren Kugeln Schokoeis in der Waffel stiegen sie in Vincents Wagen und nahmen Kurs auf Fort Hamilton, wo Connie und ihr Mann den Sohn erwarteten. Unterwegs erzählte Vincent, dass er für einen Urlaub nach Norwegen fahren würde, aber das müsse ihr Geheimnis bleiben, Angelo dürfe es niemandem erzählen. Schon gar nicht seiner Mutter, weil sie sich furchtbare Sorgen machen würde. Angelo legte den Zeigefinger auf den Mund und versprach es.

Vincent erzählte Angelo von dem kleinen Land im Norden Europas, und der Junge fragte neugierig, was der Großvater so weit weg wolle. »Ich will einen alten Freund besuchen«, sagte Vincent, doch die Antwort reichte gerade einmal, um Angelos Neugier für zehn Sekunden zu befriedigen.

»Wen denn?«

»Den Weihnachtsmann«, antwortete Vincent und lächelte spitzbübisch.

Angelo lachte. »Den gibt es doch gar nicht!«

»Bist du sicher? Ich habe gehört, dass er in Norwegen lebt.«

»Ganz bestimmt!«, rief Angelo und brach in schallendes Gelächter aus. Ein wenig zweifelnd, ob das, was der Großvater sagte, nicht doch stimmte.

Connie saß mit einer Tasse Tee auf der Terrasse, als ihr Vater mit ihrem Sohn die Auffahrt heraufkam. Sie winkte ihnen zu und lief die Treppe hinunter. Angelo stürzte aus dem Auto und rannte ihr entgegen.

»Hallo, ihr zwei«, begrüßte sie die beiden lächelnd.

Angelo umarmte seinen Großvater kurz, bevor er die Treppe hinaufrannte und im Haus verschwand. Connie strich ihrem Vater vorsichtig über die Wange.

»Du siehst müde aus, Papa.«

»Mach dir keine Sorgen. Es war einfach nur ein langer Tag.«

Er war sich nicht sicher, ob er ihr erzählen sollte, dass er die Stadt verlassen würde. Früher hatte er von einem Tag auf den anderen verreisen und wochenlang wegbleiben können, ohne dass sich jemand Sorgen gemacht hatte. Nach Sofias Tod hatte er seine Aktivitäten beträchtlich eingeschränkt. Er hatte die Lust daran verloren, und finanziell gesehen, hätte er schon vor zwanzig Jahren in den Ruhestand gehen können. Aber in seiner Branche konnte man nicht einfach in den Ruhestand gehen. Der Eid, den er abgelegt hatte, galt ein Leben lang.

Nachdem Connie ihre Mutter verloren hatte, hatte sie in gewisser Weise einen neuen Vater bekommen. Einen, der sich um sie kümmerte. Er hatte das Gefühl, dass sie ein Recht hatte zu wissen, wann er verreiste, sonst lag sie nächtelang wach und machte sich Gedanken.

»Du«, sagte er und machte eine kurze Pause. »Ich fahre eine Woche weg. Ich muss unbedingt etwas erledigen.«

»Papa«, sagte sie und sah ihn mit traurigen Augen an. »Was hast du vor? Wohin?« Die Tonlage war ein paar Nuancen höher als sonst. »Geschäfte?«

»Liebes, bitte frag mich nicht. Du weißt, dass das nichts nützt. Ich wollte es dir nur sagen, damit du mich nicht vermisst meldest, wenn du mich nicht zu Hause antriffst«, scherzte er lächelnd.

Kapitel 4

Donnerstag, 11. JuniOslo

Es war heiß. Unter der Anzugjacke spürte Kriminalhauptkommissar Anton Brekke, wie sein Hemd am Rücken klebte. Er hätte schon vor dem Vortrag für die erste Gruppe die Jacke ablegen sollen. Jetzt war es zu spät, fast war er mit der zweiten Gruppe durch.

Zum vierten Mal in vier Jahren war er für die Kripo an der Polizeihochschule in Oslo zu Besuch, um für die Erstsemester einen Vortrag über Organisierte Kriminalität zu halten. Innerhalb von sechs Stunden hatte er den Studenten eine knappe, aber gründliche Einführung in das Thema gegeben. Er hatte erzählt, dass der Begriff »Organisierte Kriminalität« in dem kleinen, sicheren Norwegen bis vor wenigen Jahrzehnten noch unbekannt gewesen war und die Polizei heute vor großen Herausforderungen stand. Vor allem im Hinblick auf Drogenschmuggel und Menschenhandel.

Anton trank den letzten Schluck Wasser in seinem Glas und machte zwei Schritte auf die Klasse zu. Er fuhr sich mit der Hand über die verschwitzte Stirn und ließ den Blick über die Studenten gleiten. Mit neugierigen Blicken und gespitzten Ohren hatten sie jedes Bild auf der Leinwand und jedes Wort aus seinem Mund verfolgt. Wie gewöhnlich hatte er den Vortrag damit begonnen, über die Organisierte Kriminalität außerhalb Norwegens zu sprechen, um die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer von Anfang an zu fesseln. Darüber, wie mächtig die italienische Mafia in den USA geworden war, noch bevor die Behörden zugeben wollten, dass sie überhaupt existierte. Dass sie vierzig Jahre lang fast ungestört schalten und walten konnte. Dass mehrere Präsidentenwahlen Mitte des 20. Jahrhunderts keineswegs vom Volk, sondern von der Mafia – der Cosa Nostra – entschieden worden waren. Zwanzig Minuten brauchte er allein für die Wahl des mythenumwobenen John F. Kennedy, die korrupteste Wahl in der amerikanischen Geschichte bis zum heutigen Tag. Doch erst als er die Wirklichkeit mit diversen Hollywood-Produktionen verglich, reckten die Studenten die Hände und beteiligten sich.

Während des gesamten Vortrags saß ein Rotschopf mit abstehenden Ohren in der ersten Reihe und stellte abwegige Fragen in der Hoffnung, den Hauptkommissar vorführen zu können und von seinen Kommilitonen vielleicht einen Lacher zu ernten.

Weder das eine noch das andere gelang ihm. Anton kam er irgendwie bekannt vor, er hatte fast ein Gefühl von Déjà-vu, wenn der junge Mann die Lippen bewegte.

Zum Schluss erzählte Anton von der aktuell größten Herausforderung für die norwegische Polizei – den verschiedenen kriminellen Gruppen aus Osteuropa, insbesondere vom Balkan. Diese Gruppen, betonte Anton, seien jedoch keinesfalls mit der Mafia gleichzusetzen. Der Begriff würde von den Medien allzu oft missbraucht, um damit Schlagzeilen zu machen. »Mafia« sei ein italienisches Wort, ein Terminus, der seinen Ursprung in Sizilien habe, er dürfe daher nur für organisierte kriminelle Gruppen benutzt werden, die aus Italienern bestanden.

Dann ließ Anton das Licht wieder einschalten und setzte sich auf den Tisch. »Fragen?«

Ein Mädchen in der vierten Reihe meldete sich. Er sah sie an und nickte.

»Was finden Sie so schlimm daran, dass die Medien und die meisten Menschen organisierte kriminelle Gruppen in Norwegen ›Mafia‹ nennen? Der Begriff bewirkt doch, dass normale Menschen sofort verstehen, um was für Leute es sich handelt.«

»Um was für Leute handelt es sich denn?«

Es entstand eine kurze Pause. »Na ja, Gangster. Organisierte Gangster.«

»Es geht nicht darum, dass es schlimm ist, es ist einfach nicht korrekt. Die kriminellen Gruppen, die wir hier in Norwegen haben, haben mit der ursprünglichen Mafia kaum etwas zu tun. Die Mafia – die Cosa Nostra – hat eine völlig andere Struktur und völlig andere Regeln. Die Mafiosi folgen einem eigenen Kodex, ja, fast könnte man sagen, sie hätten ein Ehrverständnis – wenn auch ein sehr spezielles. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Wurzeln der US-Mafia bis nach Sizilien reichen, wo alles vor mehreren Hundert Jahren begann. Die osteuropäische ›Mafia‹, die afrikanische ›Mafia‹ und so weiter sind keine Mafia. Es sind kriminelle Vereinigungen. Sie haben weder die Macht noch den Einfluss, die die italienische Mafia in Italien und den USA haben, und sie werden diese auch nie erreichen.« Anton goss Wasser in sein Glas und fuhr fort: »Was die Mafia zustande gebracht hat, ist beeindruckend. Ich bin Polizist, aber ich gebe offen zu, dass mich die Mafia fasziniert. Das tut sie schon seit Jahren, seit meiner Kindheit. Trotzdem sind diese Menschen brutale Schweine. Ich verteidige ihr Tun nicht, es fasziniert mich einfach – sie sind bei dem, was sie machen, die Besten. Kriminalität auf höchstem Niveau!« Er merkte, dass er sich ereiferte und ein wenig herunterschalten musste. »Wie Sie sehen, bin ich an diesem Thema überdurchschnittlich interessiert.« Er lächelte. »Schlagzeilen steigern den Verkauf, und die Medien werden wohl kaum aufhören, den Ausdruck ›Mafia‹ für jede Form von Organisierter Kriminalität zu verwenden, auch wenn er nicht korrekt ist. Ich hoffe, Ihre Frage hiermit beantwortet zu haben?«

Die junge Frau nickte lächelnd.

Anton hatte sehr wohl mitbekommen, dass der rothaarige Student sich schon seit geraumer Zeit meldete, aber er wollte lieber jemanden drannehmen, der vielleicht eine ernsthafte Frage hatte. Er nickte einem nicht mehr ganz so jungen Kerl in der Mitte des Hörsaals zu.

»Sie glauben also nicht, dass Norwegen mit diesen Banden genauso große Probleme bekommen wird wie die USA und Italien mit der Mafia?«

»Nein, das wird nicht passieren. Niemals. Dafür ist es zu spät. Es kann gut sein, dass die Mafia ihr Glück auch in Norwegen versuchen wird. Beispielsweise auf dem Prostitutions- und Drogenmarkt. Es kursieren Gerüchte, wonach sie bereits aktiv ist, aber das sind, wie gesagt, Gerüchte. Dass irgendwer hier so groß werden kann wie die Cosa Nostra in den USA oder in Italien, ist nicht sehr wahrscheinlich. Die Mafia hat sich in den USA in den Schaltzentralen der Macht festgesetzt, als das Land am anfälligsten war, in den harten Dreißigerjahren. Etwas Vergleichbares werden die Behörden in einem westlichen Land nicht mehr zulassen.«

»Was ist mit Murder, Inc.? Glauben Sie, es gibt etwas Entsprechendes in Norwegen?«, fragte der Rothaarige, ohne dass Anton ihn drangenommen hatte.

Anton seufzte. In jedem Jahrgang gab es so einen. Einen Studenten, der sich immer in den Vordergrund spielen musste. Immer idiotische Fragen stellte. »Klassenclown« war noch untertrieben, das hier war zweifellos der Clown des ganzen Jahrgangs. Die roten Haare hatte er schon, ihm fehlte nur noch die rote Nase.

Murder, Inc. war der Name, den die amerikanischen Medien einer Bande kaltblütiger italienischer und jüdischer Gangster verliehen hatten, die von 1920 bis 1940 überall im Land für die Mafia gemordet hatten. Ein einfacher Klick bei Google, und man konnte mehrere Hunderttausend Seiten über sie lesen. Relevant im Hinblick auf Antons Ausführungen waren sie nicht.

Einer der drei anwesenden Lehrer war sichtlich peinlich berührt. Er warf Anton ein bedauerndes Lächeln zu und schüttelte den Kopf.

»Nein, das glaube ich nicht«, antwortete Anton seufzend. »Haben Sie die ganze Nacht vor Google gesessen? Wenn Sie noch mehr abstruse Fragen haben, dann stellen Sie sie bitte jetzt.«

Das Auditorium wurde vom Gelächter der rund zweihundert Studenten erfüllt. Gekränkt zog der Rotschopf die Augenbrauen hoch, bevor er die Augen niederschlug und bis zum Ende des Vortrags nicht mehr aufsah.

Als Anton seine Sachen zusammenpackte, kam der Lehrer, der bedauernd gelächelt hatte, auf ihn zu.

»Das ist schon eine Type«, sagte er grinsend, »der Übereifrige in der ersten Reihe.«

»Der, ja. Irgendwie kam er mir bekannt vor, aber ich kann das Gesicht nicht unterbringen.«

»Ich hatte dasselbe Gefühl, als ich ihn zum ersten Mal sah. Aber als er sich vorgestellt hat, ist der Groschen bei mir recht schnell gefallen.«

»Inwiefern?«, fragte Anton neugierig.

»Erik Lange.« Der Lehrer lächelte verschmitzt. »Macht es jetzt klick? Sind Sie beide nicht in dieselbe Klasse gegangen?«

»Mein Gott, hat der etwa einen erwachsenen Sohn?«

»Nix da, das ist sein kleiner Bruder.«

Erik Lange war der Student gewesen, der dem Waffeninstrukteur auf der Schießbahn beibringen wollte, wie man die Waffe hielt, lud, damit zielte und schoss. Er war einer von denen, die sich auch am Wochenende, wenn kein Unterricht war, die Polizeiuniform überstreiften und durch Oslos Straßen spazierten. Zur Überraschung aller schaffte er das Examen, und es ging sogar das Gerücht, dass er eine Stelle ergattert habe.

Es kursierte noch ein anderes Gerücht, ein weitaus übleres, auch wenn es nie bestätigt worden war: Erik Lange habe eine Schwäche für junge Mädchen. Für sehr junge.

»Ach«, sagte Anton kurz und begann, das Durcheinander an Papieren und Bildern auf dem Tisch aufzuräumen. »Ist er genauso schlimm wie Erik?«

Der Lehrer lachte. »Kommen Sie ruhig öfter vorbei, Anton. Immer wieder schön, Sie hier zu haben. Bis dann.«

Anton lächelte und nickte dem Lehrer zu, bevor er den Rucksack zu Ende packte, rasch das Gebäude durchquerte und auf den Parkplatz trat. Am Auto angekommen, konnte er endlich die Jacke ausziehen. Er stellte die Klimaanlage auf 16 Grad, beugte sich vor und legte den Kopf aufs Lenkrad, damit die kalte Luft seinen nassen Rücken kühlte. Ein frisches Hemd war mehr als überfällig. Er sah auf die Uhr. Das musste warten – das Rennen in Bjerke begann in zwanzig Minuten.

Kapitel 5

Freitag, 12. JuniFredrikstad