Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

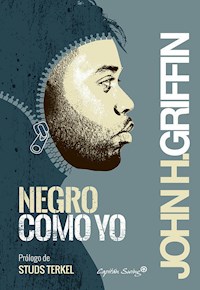

El 28 de octubre de 1959, John Howard Griffin se tiñó de negro e inició una odisea a través del segregado Sur de EE.UU. El resultado fue Negro como yo, quizá el documento más importante que se haya escrito sobre el racismo estadounidense del siglo XX. Tras su publicación, Griffin fue vilipendiado, declarado persona non grata en su pueblo natal, amenazado de muerte y, a finales de 1975, víctima de una brutal paliza a manos del Ku Klux Klan. Pero su valeroso acto y el libro que generó le otorgaron respeto internacional como activista de los derechos humanos. Trabajó con Martin Luther King, Dick Gregory, Saul Alinsky y el director de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Roy Wilkins, durante el periodo de lucha por los derechos civiles. "Este es un libro contemporáneo, puedes estar seguro", dice Studs Terkel en su prólogo. En nuestra época, en la que el terrorismo internacional a menudo es relacionado con un grupo étnico y una religión, necesitamos que se nos recuerde que Estados Unidos ha estado antes cegado por el miedo y la intolerancia racial. John Lennon escribió: "Vivir es fácil con los ojos cerrados". Negro como yo es la historia de un hombre que abrió los ojos y ayudó a hacerlo a toda una nación.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Prólogo

Leer Negro como yo cuarenta y cinco años después de su primera publicación es algo que se parece mucho a caminar con un fantasma. Es un viaje a través de una tierra embrujada sin ningún cicerone que muestre el camino. Mucho ha cambiado durante estos años tumultuosos, sobre todo en el Sur, pero es mucho también lo que se ha mantenido igual de espinoso. El asunto blanco-negro aún sigue siendo la Gran Obsesión Americana.

¿Cómo es lo de ser el Otro? Unos pocos blancos reflexivos y heroicos, muy pocos, han considerado en un momento u otro la idea, a lo largo de los cuatro siglos transcurridos desde la llegada del primer barco de esclavos al puerto de Charleston. Solo un hombre la llevó realmente a la práctica. John Howard Griffin, un texano blanco, pensó lo impensable y realizó lo irrealizable: se convirtió en un negro.

Griffin, estudiante de Teología y discípulo de Jacques Maritain, musicólogo, fotógrafo y novelista, decidió convertirse en un negro. (La expresión afro-americano no había enriquecido aún nuestro vocabulario).

Con la ayuda de un dermatólogo, ingirió medicamentos que modificaban la pigmentación y se sometió a sesiones intensas de rayos ultravioleta. Aunque hubo de soportar en el proceso molestias considerables, pudo finalmente pasar al otro lado. Para añadir el toque final, se afeitó la cabeza del todo y pasó a convertirse realmente en un negro más o menos de mediana edad y de una cierta dignidad. Y se dispuso luego a vagar por el Sur Profundo, especialmente Misisipi. Su libro tiene forma de diario. La primera entrada: el 28 de octubre de 1959, ese fue el día en que asumió el reto. La última: el 15 de diciembre. Fue el día que regresó a casa con su familia, a Mansfield, Texas, como un padre y marido blanco.

Lo que sigue es un epílogo; una relación de la tormenta de fuego que siguió a la publicación de Negro como yo. Se lo celebró, por supuesto, en la prensa nacional, así como en la televisión y en la radio. Y con ello llegó el vilipendio. Era algo previsible. Lo que más importó, y aún importa más, es la dificultad que tienen los estadounidenses blancos para sentir lo que es ser el Otro.

Una mujer negra que conozco habla del «tono del sentimiento». John Howard Griffin, en su aventura, peligrosa, humillante y en ocasiones jocosa, pero, bastante extrañamente, esperanzada, captó «el tono del sentimiento» como no ha sabido hacerlo nunca ningún blanco.

Este es un libro contemporáneo, puedes estar seguro.

STUDS TERKEL

Chicago, 2004

Prefacio

Puede que esto no sea todo. Puede que no abarque todas las cuestiones, pero sí la de cómo es ser negro en un país donde a los negros les mantenemos abajo.

Algunos blancos dirán que esto no es lo que pasa en realidad. Dirán que esto es la experiencia de un blanco como si fuera un negro en el Sur, no la del negro.

Pero eso son minucias, y ya no tenemos tiempo para ellas. No tenemos tiempo ya para atomizar principios y eludir el asunto. Vamos dejando amontonarse demasiados problemas mientras discutimos cosas intrascendentes y confundimos temas.

El negro. El Sur. Esos son los detalles. La historia real es la universal de hombres que destruyen las almas y los cuerpos de otros hombres (y se destruyen a sí mismos en el proceso) por razones que en realidad nadie entiende. Es la historia de los perseguidos, los defraudados, los temidos y los detestados. Yo podría haber sido un judío en Alemania, un mexicano en ciertos estados o un miembro de cualquier grupo «inferior». Solo los detalles habrían cambiado. La historia sería la misma.

Esto empezó como un estudio de investigación científica de los negros en el Sur, con una cuidadosa recopilación de datos para el análisis. Pero archivé los datos y publico aquí el diario de mi propia experiencia viviendo como un negro. Lo expongo en toda su crudeza y su tosquedad. Define los cambios que se producen en el corazón y en el cuerpo y en la mente cuando el presunto ciudadano de primera clase es arrojado al basurero de la ciudadanía de segunda clase.

JOHN HOWARD GRIFFIN

1961

28 octubre de 1959

La idea llevaba años rondándome, y esa noche volvió con mayor insistencia que nunca.

Si un blanco se convertía en un negro en el Sur Profundo, ¿qué ajustes tendría que hacer? ¿Cómo es lo de experimentar una discriminación basada en el color de la piel, algo sobre lo que uno no tiene ningún control?

Esta especulación la activó de nuevo un informe que había en mi escritorio, en el viejo granero que me servía de despacho. El informe mencionaba el aumento de la tendencia al suicidio entre los negros sureños. Esto no significaba necesariamente que se diesen muerte ellos mismos, sino más bien que habían llegado a una etapa en que vivir o morir era algo que ya no les importaba.

Las cosas estaban así de mal, pues, pese a que los legisladores sureños blancos insistiesen en que ellos tenían una «relación maravillosamente armoniosa» con los negros. Yo estaba por entonces varado en mi despacho en la granja de mis padres en Mansfield, Texas. Mi esposa y mis hijos dormían en nuestra casa a unos ocho kilómetros de distancia. Yo estaba allí sentado, rodeado por los olores del otoño que entraban por mi ventana abierta, incapaz de irme, incapaz de dormir.

¿Qué otra cosa salvo convertirse en un negro podía hacer un blanco para poder albergar la esperanza de llegar a saber la verdad? Aunque viviésemos hombro con hombro en todo el Sur, la comunicación entre las dos razas había simplemente dejado de existir. Nadie sabía en realidad lo que les sucedía a los de la otra raza. El negro sureño no contará al blanco la verdad. Aprendió hace mucho que si dice la verdad, incomodando al blanco, el blanco le amargará la vida.

El único medio que se me ocurría para poder salvar el abismo que nos separaba era convertirme en un negro. Decidí que lo haría.

Me dispuse a entrar en una vida que parecía de pronto misteriosa y aterradora. Con mi decisión de convertirme en un negro aceptaba que yo, un especialista en cuestiones raciales, no sabía nada en realidad del problema real de los negros.

29 de octubre

Fui en coche hasta Fort Worth por la tarde para hablar del proyecto con mi viejo amigo George Levitan. Es el dueño de Sepia, una revista negra de distribución internacional con un formato similar al de Look. Hombre corpulento de mediana edad, se ganó hace mucho mi admiración al ofrecer oportunidades de trabajo iguales a miembros de cualquier raza, eligiéndolos de acuerdo con sus méritos y sus posibilidades futuras. Basándose en un programa de formación en el trabajo, ha convertido Sepia en un modelo, que se edita, se imprime y distribuye desde la planta de un millón de dólares de Fort Worth.

Era un hermoso día de otoño. Fui en coche hasta su casa y llegué allí a media tarde. Su puerta estaba siempre abierta, así que entré y le llamé.

Hombre afectuoso, me abrazó, me ofreció café y me hizo sentarme. A través de las puertas de cristal de su estudio, miré fuera y vi unas cuantas hojas muertas flotando en el agua de su piscina.

Escuchó, la mejilla enterrada en el puño, cómo le explicaba el proyecto.

—Es una idea loca —dijo—. Conseguirás que te maten si te dedicas a hacer el tonto por allá abajo.

Pero no podía ocultar su entusiasmo.

Le expliqué que la situación racial del Sur era una vergüenza para todo el país, y nos perjudicaba especialmente en el extranjero; y que el mejor modo de saber si teníamos ciudadanos de segunda clase y cuál era su suerte sería convertirse en uno de ellos.

—Pero será terrible —dijo—. Te convertirás en el objetivo de la chusma más ignorante del país. Si consiguen cogerte, se asegurarán de convertir tu caso en un ejemplo.

Miró por la ventana, la cara tensa de concentración.

—Pero, ¿sabes...?, es una gran idea. Y me doy cuenta de que vas a hacerlo, así que ¿qué puedo hacer yo para ayudar?

—Paga la cuenta y daré algunos artículos para Sepia... o te dejaré utilizar algunos capítulos del libro que escribiré.

Accedió, pero sugirió que antes de que hiciese planes definitivos lo hablase con la señora Adelle Jackson, directora editorial de Sepia. Ambos estimamos mucho las opiniones de esa mujer extraordinaria. Empezó haciendo tareas de secretaría y ha acabado siendo una de las editoras más distinguidas del país.

Fui a verla después de dejar al señor Levitan. Al principio consideró la idea imposible. «No sabes en lo que te meterías, John», dijo. Creía que, cuando se publicase mi libro, me convertiría en el blanco del resentimiento de todos los grupos del odio, que no se detendrían ante nada con tal de conseguir desacreditarnos, y que muchos blancos decentes tendrían miedo a mostrarse amables conmigo si podía haber otros que lo viesen. Y, además, había que tener en cuenta las corrientes más profundas incluso entre sureños bien intencionados, corrientes que hacen que el hecho de que un blanco asuma identidad no blanca sea una especie de degradación repugnante. Y otras corrientes que dicen: «No remuevas nada. Hay que procurar que todo se mantenga tranquilo.»

Y después fui a casa y se lo conté a mi mujer. Una vez que se recuperó de su asombro, me dijo sin vacilar que si yo creía que debía hacer aquello, debía hacerlo. Ofreció, como su contribución al el proyecto, su disposición a llevar, con nuestros tres hijos, la vida familiar insatisfactoria de un hogar privado de marido y padre.

Regresé de noche a mi despacho del granero. Al otro lado de mi ventana abierta, ranas y grillos hacían el silencio más profundo. Una brisa fresca agitaba en el bosque las hojas muertas. Traía un aroma a tierra recién removida, que desviaba mi atención hacia los campos donde el tractor había dejado de arar hacia solo unas horas. Sentí su irradiación en el silencio y la quietud, y a las lombrices que volvían a internarse en las profundidades de los surcos, a los animales que vagaban por el bosque en celo o en busca de alimento nocturno. Sentí que se iniciaban la soledad y el miedo terrible de lo que había decidido hacer.

30 de octubre

Comí con la señora Jackson, el señor Levitan y tres hombres del FBI de la oficina de Dallas. Aunque sabía que mi proyecto estaba fuera de su jurisdicción y que no podían apoyarme de ningún modo, quería que estuviesen informados del asunto por adelantado. Lo discutimos con considerable detalle. Decidí no cambiar de nombre ni de identidad. Cambiaría solo de pigmentación y dejaría que la gente sacara sus propias conclusiones. Si me preguntaban quién era o que estaba haciendo, respondería verazmente.

—¿Creéis que me tratarán como John Howard Griffin, independientemente de mi color..., o me tratarán como a un negro anónimo, aunque siga siendo el mismo hombre? —pregunté.

—No hablarás en serio —dijo uno de ellos—. No van a hacerte ninguna pregunta. En cuanto te vean, serás un negro y eso es todo lo que querrán saber de ti.

1 de noviembre

Nueva Orleans

Llegué en un avión cuando se asentaba la noche. Dejé las maletas en el hotel Monteleone, en el Barrio Francés, y empecé a caminar.

Extraña experiencia. Después de perder la vista había venido aquí y aprendido a andar con bastón por el Barrio Francés. Ahora me embargaba una gran emoción al ver los lugares que había visitado como un ciego. Caminé kilómetros, intentando localizar con la vista todo lo que antes conocía solo por el olor y el sonido. Había muchos turistas. Vagué entre ellos, extasiado por las estrechas calles, las rejas de hierro de los balcones, las plantas verdes y las enredaderas que vislumbraba en los patios de baldosas iluminados. Todo lo que veía era mágico, ya fuese la esquina desierta de una calle alumbrada por una farola o la barahúnda de neón de Royal Street.

Pasé ante bares chillones donde cazaclientes me instaban a ver a las «espléndidas chicas» hacer sus meneos de caderas; y dejaban las puertas lo suficientemente abiertas para mostrar interiores azul humo en penumbra cruzados por largos rayos de focos rosa que convertían en rosada la carne de las chicas semidesnudas. Continué mi camino. Salía atronando jazz de los bares. Llenaban las calles los aromas de la piedra vieja y la comida criolla y el café.

Cené en Broussard’s en un soberbio patio bajo las estrellas: huîtres variées, ensalada, vino blanco y café; lo mismo que había comido allí en el pasado. Lo veía todo, los farolillos, los árboles, las mesas iluminadas por las velas, el pequeño surtidor, como si estuviese observándolo través de la lente de una buena cámara. Rodeado de elegantes camareros, gente elegante y comida elegante, pensé en las otras partes de la ciudad en las que viviría los días siguientes. ¿Había un lugar en Nueva Orleans donde un negro pudiese tomar huîtres variées?

A las diez terminé de cenar y fui a telefonear a un viejo amigo que vive en Nueva Orleans. Insistió en que me instalara en su casa, y fue un alivio, porque preveía toda clase de dificultades si estaba en un hotel mientras me convertía en un negro.

2 de noviembre

Por la mañana llamé al servicio de información médica y pedí los nombres de algunos dermatólogos destacados. Me dieron tres nombres. El primero al que llamé me dio hora inmediatamente, así que cogí el tranvía hasta su consultorio y expliqué mis necesidades. No había tenido ninguna experiencia de una petición como aquella, pero se mostró bastante dispuesto a ayudarme en mi proyecto. Después de hacerse cargo de mi historial clínico, me pidió que esperase mientras consultaba por teléfono a algunos colegas sobre el mejor método de oscurecer la piel.

Volvió al cabo de un rato y dijo que habían acordado todos que lo intentaríamos con una medicación oral, seguida por exposición a rayos ultravioletas. Explicó que se utilizaba para los que padecían vitíligo, una enfermedad que hace que aparezcan en la cara y en el cuerpo manchas blancas. Hasta que se descubrió esa medicación, las víctimas de esa enfermedad habían tenido que ponerse maquillaje compacto para presentarse en público. Sin embargo, el uso podía ser peligroso. Llevaba normalmente de seis semanas a tres meses oscurecer la pigmentación de la piel. Le expliqué que no podía dedicar tanto tiempo a eso y decidimos probar tratamientos acelerados, con análisis de sangre constantes para ver cómo toleraba mi organismo la medicación.

Provisto de la receta, volví a la casa y tomé las pastillas. Dos horas después expuse todo mi cuerpo a los rayos ultravioletas de una lámpara solar.

Mi anfitrión estaba fuera de la casa la mayor parte del tiempo. Le dije que yo estaba cumpliendo una misión de la que no podía hablar y que no debía sorprenderse si simplemente desaparecía sin decir adiós. Aunque sabía que él no tenía ningún prejuicio, no quería complicarle en el asunto, ya que los intolerantes o sus asociados podrían tomar represalias contra él, resentidos por su papel como anfitrión mío una vez que llegase a conocerse la historia. Me dio una llave de su casa y quedamos en atenernos a nuestros diferentes programas sin preocuparnos por la habitual relación anfitrión-invitado.

Después de cenar cogí el autobús para la ciudad y paseé por algunos de los sectores negros de South Rampart-Dryades Street. Son mayoritariamente sectores pobres con todo tipo de cafés, bares y negocios y de residencias anárquicas. Buscaba un acceso, un medio de entrar en el mundo de los negros, tal vez algún contacto. Por el momento era para mí un espacio en blanco. Lo que más me preocupaba era aquel periodo de transición en el que «pasaría al otro lado». ¿Dónde y cómo lo haría? Pasar del mundo de los blancos al de los negros es un asunto complicado. Buscaba la grieta en la pared por la que pudiera hacerlo sin que me vieran.

6 de noviembre

Durante los últimos cuatro días, había pasado el tiempo previsto en el consultorio del médico o encerrado en mi habitación con almohadillas de algodón sobre los ojos y la lámpara solar enfocada. Me habían hecho análisis de sangre por dos veces sin encontrar ningún indicio de daño en el hígado. Pero la medicación producía lasitud y me sentía constantemente al borde de la náusea.

El médico, aunque dispuesto a colaborar, me hizo muchas advertencias sobre los peligros del proyecto en lo relativo a mis contactos con los negros. Había tenido más tiempo para pensar en el asunto y empezaba a dudar que el plan fuese prudente y razonable, o quizás le preocupase la responsabilidad que asumía al colaborar en él. Lo cierto es que me previno de que debía tener algún contacto en cada ciudad grande para que mi familia pudiese cerciorarse de cuando en cuando de que no me sucedía nada.

—Yo creo en la hermandad del hombre —dijo—. Respeto la raza. Pero nunca puedo olvidar la época en que era un interno y tenía que bajar hasta South Rampart Street para curarles. Tres o cuatro se sentaban en un bar o en casa de un amigo. Eran aparentemente todos ellos amigos y luego, de pronto, surgía algo y uno resultaba herido de una cuchillada. Estábamos muy dispuestos a ayudarles todo lo posible, pero teníamos ese problema... ¿cómo puedes transmitir las normas de justicia a unos hombres si temes que sean tan ajenos a ellas que puedan acabar contigo? Sobre todo, porque su actitud hacia su propia raza es destructiva.

Dijo esto con tristeza auténtica. Yo le expliqué que mis contactos indicaban que los propios negros tenían conciencia de ese dilema y estaban haciendo vigorosos esfuerzos por unificar la raza, condenar ellos mismos cualquier táctica o cualquier violencia o injusticia que redundase contra su raza como un todo.

—Me alegro de oír eso —dijo el médico, claramente no convencido.

Me contó también cosas que le habían contado los negros...: que cuanto más clara era la piel, más de fiar era el negro. Me pareció asombroso que un hombre inteligente incurriese en semejante tópico, e igualmente asombroso que hubiera negros que lo fomentaran, porque en realidad emplazaba al negro más oscuro en una posición inferior y alimentaba la idea racista de juzgar a un hombre por su color.

Cuando no estaba tumbado bajo la lámpara, recorría las calles de Nueva Orleans para orientarme. Paraba todos los días en un puesto de limpiabotas callejero que quedaba al lado del Mercado Francés. El limpiabotas era un hombre mayor, grande, muy inteligente y buen conversador. Había perdido una pierna durante la Primera Guerra Mundial. No mostraba la obsequiosidad del negro sureño, pero era cortés y fácil de conocer. (No es que yo me hiciese la ilusión de conocerle, porque era demasiado astuto para otorgar tal privilegio a un hombre blanco). Le conté que era escritor y que estaba viajando por el Sur Profundo para estudiar las condiciones de vida, los derechos civiles, etcétera, pero no le conté que haría eso como un negro. Finalmente, intercambiamos nombres. Se llamaba Sterling Williams. Decidí que podría ser el contacto para mi ingreso en la comunidad negra.

7 de noviembre

Hice mi última visita al médico por la mañana. El tratamiento no había funcionado tan rápida y completamente como habíamos tenido la esperanza que lo hiciese, pero disponía de una capa oscura de pigmento que podría retocar perfectamente con tinte. Decidimos que debía afeitarme la cabeza, ya que no tenía rizos. Se estableció la dosis y el tono oscuro debía aumentar con el paso del tiempo. A partir de allí, tenía que arreglármelas solo.

El médico mostró muchas dudas y tal vez lamentase haber accedido a cooperar conmigo en aquella transformación. Me hizo de nuevo muchas firmes advertencias y me dijo que me pusiese en contacto con él a cualquier hora del día o de la noche si tenía problemas. Al abandonar su consultorio, me estrechó la mano y dijo con gravedad: «Ahora pasas al olvido».

Nueva Orleans estaba padeciendo una ola de frío, así que permanecer tumbado bajo la lámpara aquel día fue una experiencia agradable. Decidí afeitarme la cabeza a última hora e iniciar mi odisea.

Por la tarde, mi anfitrión me miró con alarma amistosa.

—No sé lo que andas haciendo —dijo—, pero me tienes preocupado.

Le dije que no se preocupara y sugerí que probablemente me fuese en algún momento de aquella misma noche. Él dijo que tenía una reunión, pero que la cancelaría. Le pedí que no lo hiciese.

—No quiero que estés aquí cuando me vaya —dije.

—¿Que es lo que vas a hacer...? ¿Convertirte en un portorriqueño o algo así? —me preguntó.

—Algo así —dije yo—. Puede haber repercusiones. Preferiría que no supieses nada del asunto. No quiero complicarte.

Se fue hacia las cinco. Me preparé algo de cena y tomé varias tazas de café, postergando el momento de afeitarme la cabeza, darme el tinte y salir a la noche de Nueva Orleans como un negro.

Telefoneé a casa, pero no contestó nadie. Me hervían los nervios de pánico. Finalmente, empecé a cortarme el pelo y a afeitarme la cabeza. Me llevó horas y varias cuchillas de afeitar conseguir que la cabeza me pareciese totalmente lisa al pasar la mano. La casa se quedó en silencio a mi alrededor. Oía de cuando en cuando traquetear a un tranvía que pasaba mientras iba haciéndose tarde. Apliqué una capa tras otra de tinte, limpiando bien después de cada una. Luego me duché para eliminar todo lo que sobraba. No me miré al espejo hasta que terminé de vestirme y tenía ya metido el equipaje en mis bolsas de lona.

Apagué las luces, fui al cuarto de baño y cerré la puerta. Me quedé parado en la oscuridad delante del espejo, la mano en el interruptor de la luz. Me obligué a accionarlo.

En la riada de luz con el fondo de azulejos blancos, la cara y los hombros de un desconocido, un negro fiero, calvo y muy oscuro, me miraba furioso desde el espejo. No se parecía en nada a mí.

La transformación era total y estremecedora. Había esperado verme disfrazado, pero aquello era una cosa distinta. Estaba apresado en la carne de un absoluto desconocido, un tipo antipático con el que no sentía ningún parentesco. Todos los rasgos del John Griffin que había sido habían dejado de existir. Hasta los sentidos experimentaron un cambio tan profundo que me sentí consternado. Miraba el espejo y no veía nada del pasado del John Griffin blanco. No, los reflejos llevaban de vuelta a África, de vuelta a la casucha y el gueto, de vuelta a las luchas infructuosas contra la marca de la negritud. De pronto, casi sin la menor preparación mental, sin ningún aviso previo, se hizo patente y eso empapó todo mi ser. Mi inclinación era luchar contra ello. Había ido demasiado lejos. Sabía ya que no hay tal cosa como un blanco disfrazado cuando lo negro no se puede quitar. El negro es totalmente un negro, sin que importe lo que pueda haber sido antes. Yo era un negro recién creado que debía salir por aquella puerta y vivir en un mundo con el que no estaba familiarizado.

Lo absoluto de aquella transformación me sobrecogía. Era distinto, no había duda, a todo lo que yo había imaginado. Me convertí en dos hombres, el que observaba y el que se aterraba, que se sentía negroide hasta en las profundidades de sus entrañas. Me di cuenta de que se iniciaba una gran soledad, no porque fuese un negro, sino porque el hombre que había sido, el yo que conocía, estaba oculto en la carne de otro. Si regresara a casa con mi esposa y mis hijos, no me conocerían. Abrirían la puerta y me mirarían boquiabiertos. Mis hijos querrían saber quién era aquel negro grande y calvo. Si me acercase a amigos, sabía que no vería en sus ojos brillo alguno de reconocimiento.

Había manipulado el misterio de la vida y había perdido el sentido de mi propio ser. Eso era lo que me destrozaba. El Griffin que yo era se había hecho invisible.

Lo peor de todo era que no podía sentir ninguna camaradería con aquel nuevo personaje. No me gustaba su aspecto. Pensé que tal vez fuese solo el impacto de una primera reacción. Pero la cosa estaba hecha y no había vuelta atrás. Durante unas cuantas semanas yo debía ser aquel negro calvo y envejecido; debía andar por una tierra hostil a mi color, hostil a mi piel.

¿Cómo se empezaba? La noche estaba allí fuera esperando. Surgían millares de preguntas. Consideré de nuevo lo extraño de la situación en que me hallaba... Era un hombre que había nacido viejo a medianoche a una nueva vida. ¿Cómo actúa un hombre así? ¿Adónde va para encontrar comida, agua, una cama?

Sonó el teléfono y sentí convulsiones nerviosas. Contesté y le dije al que llamaba que mi anfitrión estaba fuera aquella noche. De nuevo la extrañeza, la conciencia secreta de que la persona que estaba al otro lado no sabía que hablaba con un negro. Oí sonar abajo el suave campanilleo del viejo reloj. Supe que era medianoche aunque no conté. La hora de irse.

Salí de la casa a la oscuridad sintiéndome inmensamente inseguro. No había nadie a la vista. Caminé hasta la esquina y paré bajo una farola, esperando el tranvía.

Oí pasos. Emergió de las sombras la figura de un blanco. Vino y se paró a mi lado. Todo era nuevo. ¿Debía hacer un gesto y decir «Buenas noches» o debía simplemente ignorarle? Me miraba atentamente. Permanecí como una estatua, preguntándome si hablaría, si me preguntaría algo.

Aunque la noche era fría, el sudor empapaba mi cuerpo. Otra novedad. La primera vez en la vida que aquel negro adulto sudaba. Me pareció vagamente ilustrativo el hecho de que el sudor del Griffin negro produjese exactamente la misma sensación en el cuerpo que el del Griffin blanco. Mis descubrimientos, tal como había sospechado, eran ingenuos, como los de un niño.

El tranvía se detuvo retumbante, derramando pálida luz por las ventanas. Recordé lo de dejar pasar primero al blanco. Pagó su billete y se dirigió a un asiento vacío, ignorándome. Era mi primer triunfo. Aquel hombre no me había puesto en duda. El cobrador del tranvía cabeceó afable cuando pagué el billete. Aunque los tranvías no están segregados en Nueva Orleans, elegí asiento hacia el final. Los negros que había allí me miraron sin la menor sospecha y sin interés. Empecé a sentirme más seguro. Pregunté a uno de ellos dónde podría encontrar un buen hotel. Dijo que el Butler de Rampart era tan bueno como el que más, y me explicó qué autobús tenía que tomar para ir al centro.

Bajé y eché a andar por Canal Street, en el centro de la ciudad, con una pequeña bolsa de lona en cada mano. Pasé delante de las mismas tabernas y locales de diversión donde los cazaclientes me habían solicitado en noches anteriores. Estaban ocupados, urgiendo a los blancos a entrar y ver a las chicas. Por las puertas entreabiertas salían los mismos olores a humo y alcohol y humedad. Esa noche no me interpelaban. Esa noche me miraban pero no me veían.

Entré en el drugstore en el que había comprado todos los días desde mi llegada. Me acerqué al mostrador de los cigarrillos, donde me esperaba la misma chica con la que había hablado siempre.

—Un paquete de Picayunes, por favor —dije como respuesta a su mirada vacía.

Me lo dio, cogió mi billete y me entregó el cambio sin el menor indicio de reconocimiento, sin rastro del tono bromista de días anteriores.

Mi reacción era de nuevo la de un niño. Me daba cuenta de que los olores de la calle y los aromas del drugstore a perfume y árnica eran para el negro las mismas que habían sido para el blanco. Solo que ahora no podía ya acercarme a la barra y pedir un refresco de lima o en un vaso de agua.

Cogí el autobús hasta South Rampart Street. La calle estaba desierta, salvo por las tabernas, cuando llegué al hotel Butler. Había un hombre detrás del mostrador haciendo un bocadillo de carne asada para un cliente. Dijo que me buscaría una habitación en cuanto terminara. Tomé asiento en una de las mesas y esperé.

Entró un negro grande de rostro agradable y se sentó al mostrador. Me sonrió y dijo:

—Menudo afeitado el que se ha hecho, ¿eh, amigo?

—Sí, ¿verdad que queda bien?

—Muy fino. Le sienta muy bien, sí.

Dijo que sabía que a las chicas les gustaban mucho los calvos.

—Dicen que es una señal segura de potencia sexual.

Le dejé que pensara que me había afeitado la cabeza por esa razón. Hablamos tranquilamente. Le pregunté si aquel era el mejor hotel de la zona. Dijo que el hotel Sunset, más abajo en la misma calle, quizá fuera algo mejor.

Cogí las bolsas y me dirigí a la puerta.

—Nos vemos, Fino —me dijo como despedida.

Un letrero anaranjado de neón me guio hasta el hotel Sunset, que está al lado de un bar. El pequeño e insulso vestíbulo estaba vacío. Esperé un momento en el mostrador y luego toqué un timbre. Llegó por el pasillo un hombre, claramente despertado del sueño, en camiseta, abrochándose los pantalones. Dijo que tendría que pagar por adelantado y que no se permitía llevar chicas a las habitaciones. Pagué los 2,85 dólares y le seguí por unas estrechas y crujientes escaleras arriba hasta la segunda planta. Esperé detrás de él a que abriera la puerta de mi habitación y vi por encima de su hombro el desolado cubículo sin ventanas. Estuve a punto de marcharme, pero comprendí que probablemente no pudiese encontrar nada mejor.

Entramos y vi que la habitación estaba limpia.

—El baño está al final del pasillo —dijo. Cerré la puerta cuando se fue y me senté en la cama con un ruidoso rechinar de muelles. Me invadió un pesimismo profundo, agudizado por ruido de charla, risas y jazz de máquina de discos del bar de abajo. La habitación era poco mayor que una cama doble. La única ventilación la proporcionaba un montante abierto de encima de la puerta que daba al pasillo. El aire, mezclado con el de las otras habitaciones, no era fresco. Además de la cama, tenía una pequeña estufa de gas y una mesita de noche desvencijada, en la que había dos finas toallas de manos y media pastilla de jabón Ivory.

Pasaba ya de la una. La luz era tan débil que apenas podía ver para escribir. Sin ventanas, me sentía encajonado, ahogado.

Apagué la luz e intenté dormir, pero había demasiado ruido. La luz que llegaba por el montante abierto daba en el ventilador del techo, arrojando sombras deformadas de las cuatro aspas inmóviles sobre la pared de enfrente.

Ladró un perro cerca y su ladrido se hizo más fuerte cuando atronó a través de mi suelo de linóleo otra melodía de la máquina de discos. No podía desprenderme de la tristeza casi desesperada que evocaba todo aquello y me asombraba que los sonidos pudiesen degradar tanto el ánimo.

Me puse los pantalones y caminé descalzo por el estrecho pasillo en penumbra hasta la puerta que tenía un tosco letrero que decía «Hombres». Cuando entré, llenaba la habitación el hueco estruendo de agua batiendo contra la pared de una ducha metálica, junto con un olor a jabón y sudor frío. Había un hombre en la ducha y otro, grande y de piel negra, sentado en el suelo desnudo esperando su turno para ducharse. Estaba retrepado en la pared con las piernas estiradas delante. Tenía, pese a su desnudez, un aire digno. Nuestras miradas se encontraron y cabeceó un saludo cortés.

—Parece que hace frío, ¿eh? —dijo.

—Desde luego que sí.

—¿Me hablas a mí? —gritó el hombre de la ducha por encima del estruendo.

—No..., hay otro caballero aquí.

—Enseguida acabo.

—No te preocupes..., él no quiere ducharse.

Me di cuenta de que el baño estaba limpio, aunque las instalaciones eran muy viejas y estaban oxidadas.

—¿Tiene una estufa en su habitación? —preguntó el hombre del suelo. Nos miramos y había amabilidad en su búsqueda de conversación.

—Sí, pero no la he encendido.

—Usted no quiere darse una ducha, ¿verdad? —preguntó.

—No... Hace demasiado frío. Debe estar quedándose helado ahí sentado en el suelo desnudo, sin nada de ropa.

Sus ojos castaños perdieron algo de su gravedad.

—Ha hecho mucho calor aquí últimamente. Sienta bien un poco de frío.

Me acerqué al lavabo del rincón a lavarme las manos.

—Ese no puede usarlo —dijo él rápidamente—. Se caerá el agua al suelo.

Mire abajo, como me indicaba, y vi que no había tubería de desagüe.

Se acercó a mi lado y retiró la cortina de lona mojada de la ducha.

—Eh, ¿por que no te retiras un poco y dejas a este caballero lavarse las manos?

—Es igual. Puedo esperar —dije yo.

—Adelante —me indicó con un cabeceo.

—Claro..., venga —dijo el hombre de la ducha. Redujo el agua a un chorrillo. Lo único que yo podía ver en la oscuridad de la ducha era una sombra negra y unos dientes blancos relucientes. Pasé por encima de las piernas estiradas del otro y me lavé a toda prisa utilizando el jabón que el hombre de la ducha me puso en las manos. Cuando acabé, le di las gracias.

—No hay de qué. Es un placer —dijo, volviendo a poner la ducha a toda potencia.

El hombre del suelo me pasó su toalla para que me secara las manos. Bajo la débil luz de la pequeña habitación sin ventanas, me di cuenta de que estaba teniendo mi primer contacto prolongado como un negro con otros negros. Lo dramático era la falta de dramatismo, la tranquilidad, las cortesías que nos sentíamos impulsados a brindarnos unos a otros. Me pregunté si el mundo exterior era tan malo para nosotros que teníamos que contrarrestarlo ungiéndonos mutuamente de amabilidad.

—¿Quiere un cigarrillo? —pregunté.

—Si es tan amable, señor, creo que sí.

Inclinó su pesado cuerpo hacia delante para aceptar uno. Su carne negra recogía brillos mates de la bombilla sin pantalla de arriba. Busqué cerillas en los bolsillos de mis pantalones, y encendí los cigarrillos. Hablamos de la política local. Le dije que era nuevo en la ciudad y que no sabía nada de ella. Se abstuvo de hacer preguntas, pero explicó que el alcalde Morrison tenía una buena reputación de hombre justo y que los negros esperaban que saliese elegido gobernador. Me dio cuenta de que la conversación era charla intrascendente, que por unos instantes estábamos a cubierto del mundo y no deseábamos romper la comunicación y volver a nuestras habitaciones. Nos daba calor y placer, aunque hablásemos protocolariamente y nos mostrásemos gran respeto mutuo. Ni una vez me preguntó mi nombre o de dónde era.

Cuando el hombre de la ducha acabó y salió goteando, el más corpulento se incorporó del suelo, tiró el cigarrillo en el retrete y entró en la ducha. Les di las buenas noches y volví a mi habitación, sintiéndome menos solo y confortado por el breve contacto con otros como yo que sentían la necesidad de ratificar que unos ojos podían mostrar algo más que recelo u odio.

8 de noviembre

La habitación oscura. El haz de pálida luz a través del montante. Desperté varias veces, pensando que era una noche larga, hasta que caí en la cuenta de que no había ninguna ventana y que podía muy bien ser de día fuera.

Me vestí, cogí las bolsas y bajé las escaleras. El sol brillaba radiante en Rampart Street. Discurría el tráfico al otro lado de la ventana del vestíbulo.

—¿Vuelve esta noche, señor Griffin? —preguntó cordialmente el hombre de recepción.

—No estoy seguro.

—Puede dejar aquí su equipaje si quiere.

—Gracias..., necesito lo que llevo en él —dije.

—¿Durmió bien?

—Sí..., muy bien. ¿Qué hora es?

—Pasa un poco de las once y media.

—Maldita sea. Creo que me dormí.

El mundo parecía borroso a través de la ventana y esperé a que mis ojos se acostumbrasen a la luz del sol. Me pregunté qué debía hacer, donde debería ir. Tenía unas cuantas mudas de camisas, pañuelos y ropa interior en la bolsa, unos doscientos dólares en cheques de viaje y veinte en efectivo. Tenía además mis medicinas y suministro para un mes de cápsulas de pigmentación.

Salí a la calle y eché a andar en busca de comida.

Nadie se fijaba en mí. La calle estaba llena de negros. Caminé por ella mirando escaparates. Había propietarios blancos que vendían exclusivamente al mercado negro en las entradas y nos interpelaban.

—Entre..,. hoy hay un surtido especial de excelentes zapatos.

—Entre un momento, sin ningún compromiso, quiero enseñarle estos sombreros nuevos.

Sus voces eran persuasivas y sonreían con sonrisas falsas.

Era el gueto. Les había visto antes desde la posición elevada de alguien que podía mirar hacia abajo y compadecer. Ahora pertenecía al lugar y la visión era distinta. Una primera mirada lo decía todo. Aquello era la miseria y la confusión y el escupitajo en el bordillo de la acera. Allí la gente caminaba deprisa para hacerse con unos centavos, para cerrar un trato, para encontrar hígado barato o un tomate que estaba pasado. Allí se percibía el hedor indefinible de la desesperación. Allí el recato era el lujo. La gente luchaba por él. Lo vi mientras pasaba, buscando comida. Un joven de pelo lacio y brillante gritó ruidosas obscenidades a una mujer mayor en la acera. Ella se echó a reír y se las devolvió a la cara. Rugían de cólera. Otros pasaban a su lado, bajaban la vista, fruncían los labios, se esforzaban por no fijarse.

Allí la sensualidad era un escape, prueba de virilidad para gente que no podía demostrarla de ningún otro modo. Allí atronaba a mediodía el jazz de las máquinas de discos y agujeros oscuros lanzaban aromas frescos de cerveza, vino y carne hacia la luz del sol. Allí las caderas arrastraban la vista y coqueteaban con los ojos y provocaban en ellos lujuria o risa. Era mejor mirar a las caderas que al gueto. Allí vi a un joven que llevaba en su cuerpo la sustancia del santo salir tambaleándose, los ojos vidriosos, inconsciente del agujero oscuro, sentarse en el bordillo de la acera y vomitar entre sus propios pies.

—Amigo, se ve no puede ya con tanto —dijo alguien.

Vi cómo el sol le marcaba sudorosas y negras arrugas debajo de la nuca mientras la cabeza colgaba hacia delante.

—¿Te encuentras bien? —pregunté, inclinándome hacia él.

Asintió lánguidamente con un cabeceo.

—Solo es que está borracho —dijo alguien—. No le pasa nada.

Un olor a comida criolla me condujo a un café que hacía esquina. Era un local pequeño pero alegre, pintado de azul celeste. Había manteles a cuadros rojos en las mesas. Yo era el único cliente, salvo por un hombre que estaba en el mostrador, que me saludó con un cabeceo cuando entré. Una mujer negra, joven y agradable, me preguntó qué quería y me preparó el desayuno: huevos, sémola de maíz, pan y café; 49 centavos, sin mantequilla y sin servilleta.

El hombre del mostrador se volvió hacia mí y sonrió, como si quisiese hablar. Yo me había impuesto la regla de hablar lo menos posible al principio. Se fijó en las bolsas que llevaba y me preguntó si estaba allí buscando trabajo. Le dije que sí y le pregunté si había alguna parte mejor de la ciudad donde pudiera conseguir una habitación.

—¿Verdad que esto es horrible? —dijo haciendo una mueca y acercándose a mi mesa.

—¿Vive usted aquí?

—Sí —cerró los ojos cansinamente. La luz de la puerta le engrisecía las sienes.

—El albergue de Dryades es el mejor sitio. Es limpio y son buena gente —dijo.

Me preguntó qué clase de trabajo hacía yo y le dije que era escritor.

Me contó que él cogía a veces el autobús e iba a partes mejores de la ciudad donde vivían los blancos, «solo por salir de este sitio. Ando por allí por la calle y miro las casas, nada más, solo eso, solo por estar en un sitio decente..., por oler un poco de aire limpio.»

—Comprendo... —confraternicé.

Le invité a tomar un café. Me habló de la ciudad, de sitios donde podría encontrar trabajos.

—¿Hay alguna iglesia católica por aquí? —pregunté al cabo de un rato.

—Sí..., a solo un par de manzanas, en Dryades.

—¿Donde está el váter más cercano? —pregunté.

—Pero, oiga, ¿qué es lo que quiere hacer usted exactamente..., mear o rezar? —dijo él riéndose. Aunque hablábamos bajo, la camarera nos oía y su alegre risa quedó rápidamente amortiguada en la cocina.

—Supongo que no tiene nada de malo hacer las dos cosas de vez en cuando —dije yo.

—Tiene mucha razón —se rio, moviendo la cabeza de lado a lado—. Tiene usted mucha razón. Señor, Señor... Si anda usted por esta ciudad, descubrirá que va acabar rezando sobre todo por un sitio donde poder mear. No es fácil, se lo asegur0. Se puede entrar en alguna de las tiendas de por aquí, pero si no compras algo, no puedes pedirles que te dejen utilizar el retrete. Algunas de las tabernas tienen. Puedes ir a la estación de ferrocarril o a la de autobuses..., sitios así. Pero tienes que localizarlos. Y no hay demasiados sitios de esos para nosotros. Lo mejor es no alejarse mucho de casa. Si no, a veces te encuentras con que tienes que recorrer media ciudad para encontrar un sitio.

Cuando le dejé, cogí un autobús para la ciudad, y elegí un asiento a medio camino del fondo. Cuando nos acercábamos a Canal, el vehículo empezó a llenarse de blancos. Se quedaban de pie en el pasillo si no encontraban un asiento en que estuviesen solos o al lado de otro blanco.

Una mujer de mediana edad con vetas grises en el pelo se quedó de pie al lado de mi asiento. Llevaba un vestido casero estampado, limpio pero descolorido, que se alzaba por un lado al agarrarse a un soporte que colgaba sobre su cabeza. Tenía cara de cansada y yo me sentía incómodo. Mientras ella se balanceaba con el movimiento del autobús, mi falta de galantería me atormentaba. Medio me levanté de mi asiento para cedérselo, pero los negros que estaban detrás de mí lo desaprobaron frunciendo el ceño. Me di cuenta de que estaba «yendo contra la raza» y el sutil tira y afloja quedó claro inmediatamente. Si los blancos no se sentaban con nosotros, que aguantaran de pie. Cuando se cansasen lo suficiente o estuviesen lo bastante incómodos, acabarían sentándose a nuestro lado y no tardarían darse cuenta de que no era en realidad tan venenoso.

Pero mi movimiento había atraído la atención de la mujer blanca. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Sentí simpatía por ella, y creí detectar simpatía en su mirada. El intercambio desdibujó las barreras de raza (tan nuevas para mí) lo suficiente para que le sonriera y le indicara vagamente el asiento vacío que había mirado, haciéndole saber que era bienvenida si lo aceptaba.

Sus ojos azules, tan pálidos antes, se afilaron y escupió:

—¿Por qué me mira usted así?

Me di cuenta de que me sonrojaba. Otros pasajeros blancos estiraron el cuello para mirarme. La silenciosa riada de hostilidad me asustó.

—Perdone —dije, mirándome fijo las rodillas—. Es que no soy de aquí.

El estampado de su falda giró bruscamente al darme la espalda.

—Se están poniendo cada día más impertinentes —dijo en voz alta. Otra mujer asintió y se enredaron las dos en una conversación.

Yo sentía punzadas de vergüenza, porque sabía que los negros estaban justamente resentidos conmigo por atraer la atención de un modo tan desfavorable. Permanecí sentado tal como les había visto hacer a ellos, como una esfinge, fingiendo no darme cuenta de nada. La gente perdió el interés gradualmente. La hostilidad derivó hacia el aburrimiento. La pobre mujer seguía con su charla, reacia al parecer a dejar de ser el centro de atención.

Aprendí una cosa extraña: que en un batiburrillo de charla ininteligible, la palabra negro, dicha en el tono despectivo preciso, destaca con claridad eléctrica. La oyes siempre y es siempre como un picotazo. Y siempre enmarca a la persona que la usa en una categoría de ignorancia bruta. Me divirtió un poco pensar que si aquellas dos mujeres supiesen lo que estaban revelando sobre sí mismas a todos los negros de aquel autobús, se habrían sentido muy contrariadas.

Me bajé en Canal Street. Los otros negros del autobús me miraron no con irritación, como yo había esperado, sino más bien asombrados de que hubiese un negro que pudiese ser tan estúpido.

Vagué sin rumbo durante una hora por las calles próximas al Barrio Francés. Siempre multitudes y siempre el sol. En Derbigny Street tomé un café en un cafecito negro que se llamaba Dos Hermanas. Captó mi atención un gran cartel que había en la pared:

DESEGREGA LOS AUTOBUSES

CON ESTE PROGRAMA DE 7 PUNTOS

1. Reza pidiendo guía.

2. Sé cortés y amable.

3. Sé limpio y cuidadoso.

4. Procura no hablar alto.

5. No discutas.

6. Informa inmediatamente de los incidentes.

7. Vence al mal con el bien.

Patrocinado por

Alianza Pastoral Interconfesional

Rev. A.L. Davis, presidente

Rev. J.E. Poindexter, secretario

Fui caminando hasta el mismo puesto de limpiabotas del Barrio Francés que había estado utilizando como blanco. Mi amigo Sterling Williams estaba sentado en la acera en una caja vacía. Alzó la vista hacia mí sin la menor muestra de reconocimiento.

—¿Limpia?

—Creo que sí —dije y me instalé en el puesto.

Izó su pesado cuerpo apoyado en la muleta y se dispuso renqueante a iniciar su trabajo. Yo llevaba unos zapatos de hechura poco frecuente. Me los había limpiado muchas veces y creí que los reconocería con toda seguridad.

—Bueno, otro día excelente —dijo.

—Cierto sí.

Sentí los bruscos toques de su cepillo en la puntera del zapato.

—Es usted nuevo en la ciudad, ¿verdad?

Contemplé su nuca. Cabello canoso rizado bajo el borde de una gorra de lona negra de capitán de barco.

—Sí..., solo llevo unos días aquí —dije.

—Me pareció haberle visto por el barrio antes —dijo cordialmente—. Creo que le parecerá un sitio bonito Nueva Orleans.

—Parece una ciudad bonita, sí. La gente es amable.

—Oh..., desde luego. Si uno va a sus asuntos y no les presta atención, no le molestarán. No me refiero a hacer inclinaciones o reverencias..., solo, ¿sabe usted?, mostrar que tiene uno cierta dignidad.

Alzó la mirada hacia mi cara y sonrió significativamente.

—Ya entiendo lo que quiere decir —dije yo.

Cuando estaba casi terminando de limpiar de los zapatos, le pregunté:

—¿No ve usted algo familiar en esos zapatos?

—Sí..., le he limpiado unos iguales a un blanco.

—¿Un tipo llamado Griffin?

—Sí —se irguió y me miró—. ¿Le conoce usted?

—Soy yo.

Me miró asombrado. Le recordé varios temas sobre los que habíamos hablado en visitas anteriores. Convencido al fin, me dio una alegre palmada en la rodilla y bajó la cabeza. Se le estremecieron los hombros de risa.

—Vaya, menudo imbécil estoy hecho..., ¿cómo se le ocurrió?

Le expliqué brevemente. Su rostro serio resplandeció de gozo por lo que yo había hecho y de gozo porque se lo revelase a él. Prometió absoluta discreción y empezó a adiestrarme con entusiasmo; pero con voz queda, mirando siempre alrededor para asegurarse de que no había nadie que pudiese oírle.