16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

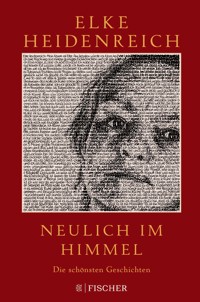

Ob in einem Brief an ihr sechzehnjähriges Ich, in einer Erinnerung an einen Abend in Wien, an dem sie alles unternahm, um Rudolf Nurejew tanzen sehen zu können, oder in der Beschreibung eines überraschenden Wiedersehens mit einem alten Freund an einem Bahnhofsgleis mitten in der Nacht: Elke Heidenreichs Texte sind meisterhafte Momentaufnahmen des Lebens in all seinen Facetten. Weit über 100 Geschichten veröffentlichte sie über die Jahre in mehr als fünfzehn Büchern. Anlässlich ihres 80. Geburtstag hat sie nun die schönsten Geschichten zusammengestellt. »Neulich im Himmel« ist eine Einladung an uns alle, einzutauchen in das Werk einer außergewöhnlichen Schriftstellerin, die seit Jahren mit pointierten und lebensklugen Texten zu begeistern weiß.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Elke Heidenreich

Neulich im Himmel

Die schönsten Geschichten

Über dieses Buch

Ob in einem Brief an ihr sechzehnjähriges Ich, in einer Erinnerung an einen Abend in Wien, an dem sie alles unternahm, um Rudolf Nurejew tanzen sehen zu können, oder in der Beschreibung eines überraschenden Wiedersehens mit einem alten Freund an einem Bahnhofsgleis mitten in der Nacht: Elke Heidenreichs Texte sind meisterhafte Momentaufnahmen des Lebens in all seinen Facetten. Weit über 100 Geschichten veröffentlichte sie über die Jahre in mehr als fünfzehn Büchern. Anlässlich ihres 80. Geburtstag hat sie nun die schönsten Geschichten zusammengestellt. »Neulich im Himmel« ist eine Einladung an uns alle, einzutauchen in das Werk einer außergewöhnlichen Schriftstellerin, die seit Jahren mit pointierten und lebensklugen Texten zu begeistern weiß.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Elke Heidenreich lebt in Köln. Sie studierte Germanistik und Theaterwissenschaft und arbeitete bei Hörfunk und Fernsehen. Sie veröffentlichte Erzählungen (u. a. »Kolonien der Liebe«, »Der Welt den Rücken«, »Männer in Kamelhaarmänteln« und »Ihr glücklichen Augen«) und Sachbücher (u. a. über Dylan Thomas, Venedig, Verdi und den Rhein). Sie schreibt Opernlibretti und ist im Kritikerteam des Schweizer Literaturclubs.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Inhalt

1. Eine Art Vorwort

2. Brief an mich als Sechzehnjährige

3. Der Hund wird erschossen

4. Nächtliche Ermahnung

5. Der Tag, als Boris Becker ging

6. Die schönsten Jahre

7. Frau Janowiak, Frau Janowiak, ich kann Sie sehen!

8. Weißt du noch

9. Yannick

10. Rudernde Hunde

11. Matilda

12. Tristan und Loretta

13. Erika

14. Blumen

15. Champagner

16. Mitte

17. Nurejew

18. Nurejews Hund

19. Nero Corleone kehrt zurück

20. Neulich im Himmel

21. Susan in Kenzo

22. Kurze Hosen

23. Pflaumenkern

24. Trachtenmode

25. Brüder I

26. Brüder II

27. Hoffnung

28. Ein Brief an Franz Schubert zu »Rosamunde«

29. It’s all over

30. Die Liebe

31. FESCH

32. Eine Elegie in 3 Sätzen

1. Satz

2. Satz

3. Satz

Quellennachweis

1. Eine Art Vorwort

So ein langes Leben, so viele Geschichten, erlebte, beobachtete, ausgedachte. Und es ist noch nicht zu Ende, das Erzählen geht ja weiter. Ich erzähle, um nicht zu vergessen, ich erzähle, weil ich nichts anderes kann. Ich wollte nie Zahnärztin werden oder Anwältin, nicht Architektin und nicht – nichts. Ich wollte von Anfang an erzählen. Ich wurde fünfzig, bis ich mich traute. Wer will das lesen, dachte ich immer. Und dann war es mir egal: sollte lesen, wer wollte, ich wollte es aufschreiben. Und dass ich damit Erfolg hatte, habe, bei Lesern: Das ist das Glück meines Lebens. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass mein Erzähltalent dafür ausreichte, dass ich mich immer noch hinsetzen kann und weiterschreiben. Was für ein wunderbares, glückliches Leben voller Liebe und Geschichten, obwohl längst nicht alles aus diesem Leben zu Geschichten wurde – der größte Schmerz nicht, die größte Liebe nicht. Dazu reicht es nicht bei mir.

Die Unsicherheit am Schreibtisch. Dann die Freude, wenn das gedruckte Buch kommt. Dann die Lesereise, um vor Publikum zu testen, ob die Geschichten funktionieren. Und dann die Fragen … Das ist ein Kapitel für sich, diese Fragen.

Der Schriftsteller, jaja, die Schriftstellerin (das sparen wir uns jetzt) ist auf Lesereise unterwegs und hat im hell ausgeleuchteten Gemeindesaal auf der Bühne zwischen zwei Buchsbäumchen, an einem zu niedrigen Wackeltisch mit krächzendem Mikrophon sitzend, seine Geschichte dem andächtig lauschenden Publikum – fast nur Frauen, wenige, dann aber aufmerksame Männer – vorgelesen. Ein Augenblick der Stille, der Schriftsteller schaut furchtsam und zugleich trotzig gewappnet hoch – er hat sein Bestes gegeben, er ist nicht Goethe, das weiß er auch! Da kommt der Applaus, freundlich und kräftig. Und die Buchhändlerin spricht Dankesworte und fordert auf, nun Fragen an den Schriftsteller zu stellen.

Das ist die Stunde des Schreckens. Zuerst, natürlich, traut sich niemand. Aber dann kommen sie, die immer gleichen Fragen, und ich wünschte, ich könnte sie hier ein für alle Mal beantworten, und dann würden wir vielleicht, meine Leser und ich, nur noch über die Texte reden, über die Texte! Aber ach. Die Fragen lauten, in etwa dieser Reihenfolge gestellt:

Grundguter Himmel! Stellt man eine Uhr auf den Schreibtisch, wie beim Schach, und drückt jedes Mal, wenn ein Satz zu Papier kommt, und dann wieder, wenn er beendet ist, und der Blick aus dem Fenster schweift oder die Füße zum Kühlschrank schlurfen, um sich das nächste Glas Wein einzuschenken? Läuft die Uhr auch in der Zeit, in der nur der Kopf läuft, nicht aber die Finger auf den Tasten tanzen? Begnadeter Thomas Mann, der es nachweisen kann: täglich von acht bis zwölf, täglich so und so viele Seiten, einschließlich der Berichte über die Verdauung. Wer zementiert sein Leben schon so konsequent! Wie lange habe ich an dieser Geschichte geschrieben? Also, wenn Sie es genau wissen wollen: drei Nachmittage.

Waaas, nur drei Nachmittage? Ja. Zwei im Sommer, einen im Winter, ich weiß sie alle drei noch ganz genau, erinnere mich an das berauschende Gefühl, als es endlich ging, als endlich alles stimmte, der Rhythmus, die Sätze, die Geschichte. Aber zwischen diesen drei Nachmittagen lagen zwei Jahre. Jahre des Herumspazierens, Nachdenkens, immer wieder Notizen, immer wieder angefangen, immer wieder weggeworfen, nachts schlaflos im Bett gelegen, aufgestanden, etwas notiert, morgens verzweifelt diesen Unsinn gelesen. Zwei Jahre schreiben im Kopf, drei Nachmittage schreiben mit der Hand. Was zählt? Was zählt mehr? Was wollen Sie hören? Ganze zwei Jahre! Bloß drei Nachmittage!

Mit der Hand und oder … jeder, der schreibt, schreibt vermutlich zuerst mit der Hand, mit Füller, mit Bleistift, von mir aus mit dem Gänsekiel, auf einen Bierdeckel, den Rand einer Rechnung, die Rückseite von Mutters Brief, auf Zeitungsränder und in Notizbücher. Da ist eine kleine Idee, ein Satz, vielleicht auch nur ein Wort: Winterreise. Und dann wächst die Geschichte, der Bierdeckel reicht nicht mehr. Manchmal werden ganze Romane zuerst mit der Hand geschrieben, und dann kam früher die Schreibmaschine dran, seit einigen Jahren der wunderbar leise Computer, der so schwer zu begreifen war und so leicht zu handhaben ist. »Computer!«, raunt das Publikum, und es scheint, als würde eine Liebesgeschichte durch Technik entwertet.

Was wollen Sie hören? In der Badewanne? Wo singen Sie?, fragen sie immer wieder die Pavarottis dieser Welt, na, wo alle singen, unter der Dusche. Wo schreibt der Dichter? Wo alle schreiben: am Tisch. Nur: dieser Tisch muss nicht im Arbeitszimmer stehen, muss nicht hinter verschlossenen Türen sein, und draußen schleichen die Kinder vorbei und Mutter legt den Finger auf die Lippen: Pssst! Vater dichtet! Der Tisch kann in der Kneipe stehen. Ich zum Beispiel kriege die besten Ideen in Zügen und Kneipen, das heißt unter Menschen, die ich sehen und hören kann, mit denen ich aber nicht reden muss. Das letzte, endgültige Schreiben – das ist ein einsamer Prozess am stillen Tisch, ja. Aber die zahllosen Vorstufen brauchen Geräusche, Gerüche und viele Margaritas, Blicke aus dem Fenster, Musik aus der Box in der mexikanischen Bar mit dem schönen Kellner, morgens um drei.

Nur? Nur ausgedacht? Diese Frage ist so empörend, die wird nicht beantwortet. Punktum.

Ja. Würden Sie gern hören, dass der Dichter hungert, leidet, friert? Dass er wie in Spitzwegs Biedermeier mit Schirm im Bett seiner wasserdurchlässigen Dachkammer sitzt und sich von Dörrobst ernährt? Dann kaufen Sie nur noch die Bücher, deren Klappentexte erklären, dass sich dieser Autor als Irrenwärter, Leichenwäscher, Eintänzer und Fischverkäufer durchschlägt. Ja, da ist es, das pralle Leben, so einer weiß dann doch wenigstens, wovon er schreibt! Eine ordentliche Armut und eine entsetzlich unglückliche Kindheit, mehr braucht doch ein Autor nicht für den Durchbruch!

Aber wer schon davon leben kann – der hat es doch dann nicht mehr nötig, oder? Besser ist also die Antwort: nein. Kann ich nicht. Dann werden nach der Lesung auch sehr viel mehr Bücher gekauft, um dieses Nein ein wenig zu widerlegen und mit Goldrand zu versehen.

Ja, wer das wüsste. Und wer es weiß, sagt es besser nicht.

Ja, es ist ganz, ganz wunderbar. Ich danke Ihnen. (Was soll ich denn sagen? Ich bin mit dem Zug um 16 Uhr angekommen und mit dem Taxi ins Hotel gefahren. Die Lesung war um 18:30 Uhr. Was habe ich bis dahin gesehen von Ihrer Stadt?)

Aber das Schlimmste, das man einem Schriftsteller antun kann, kommt erst noch. Es kommt nach der Lesung, nach der sogenannten Diskussion, es kommt beim kleinen Italiener (Griechen, Spanier, Portugiesen) in Braunschweig (Husum, Gießen, Kiel), wenn man mit den beiden engagierten Buchhändlerinnen, dem ortsansässigen Apotheker, der Lehrerin, den besten Kundinnen der Buchhandlung beim Glas Wein sitzt. Immer gibt es dann eine oder einen, der sich dem Autor zuneigt, verschwörerisch. Dem Autor gefriert schon das Blut, denn er weiß genau, was jetzt kommt. Jetzt kommt:

»Ich erzähl Ihnen jetzt mal was, darüber müssten Sie schreiben.«

Und dann folgt zum Beispiel die Geschichte von den beiden drei- und fünfjährigen Töchtern, die im letzten Winter, als es so bitterkalt war, den kleinen Tannenbäumchen im neu angelegten Garten Wollmützen aufgesetzt und Schals umgebunden haben. Ist das nicht unbeschreiblich rührend? »Wenn ich schreiben könnte, ich würde das sofort aufschreiben, aber Sie, Sie können doch …und ich könnte Ihnen da zum Beispiel auch von meiner Tante erzählen, die …«

Das ist nur noch zu übertreffen von dem Rentner, der mir einmal zuraunte: »Über den Zweiten Weltkrieg wird so viel Quatsch geschrieben. Ich war dabei. Kommen Sie mal zu mir, ich erzähl Ihnen mal ganz genau, wie das war, und das schreiben Sie dann auf.«

Und am nächsten Tag fährt der Schriftsteller erschöpft nach Hause, und in den Tagen danach trudeln sie ein, die Manuskripte von all denen, die auch schreiben. Das soll ich lesen, weitervermitteln, beurteilen – Mein Leben mit Krebs, Mein Leben mit Katze, Wie wir den Krieg hätten gewinnen können.

Und all das darf einen nicht beirren. Weiterschreiben. Immer. Erlebtes und »nur« Ausgedachtes. Bis zuletzt.

Elke Heidenreich, Herbst 2022

2. Brief an mich als Sechzehnjährige

Ich habe Dein Tagebuch gefunden, von 1959, da warst Du sechzehn Jahre alt und hast mit grüner Tinte Gottfried Benn zitiert:

»Ach, eine Fanfare,

doch nicht an Fleisches Mund,

dass ich erfahre,

wo aller Töne Grund.«

Weißt Du es heute, wo aller Töne Grund? Es sind mehr als sechzig Jahre vergangen seitdem, und ich sehe auf Dich zurück mit Wehmut: Wie hast Du Dich gequält, gesucht, gefragt! Wie schwer hast Du die Liebe, hast Du alles genommen! Du warst kein lustiges Mädchen. Du warst gerade ein Jahr zuvor aus dem Elternhaus weggelaufen, bei Pflegeeltern schließlich mehr gestrandet als gelandet, und über Deine Pubertät und Dein Erwachsenwerden kann ich heute gar nicht lachen. Ich sehe so viel Kummer. Du hast zwanzig, dreißig filterlose Zigaretten am Tag geraucht, jahrelang, »Simon Arzt«, »Mercedes« oder »Players Navy Cut«, dann nur noch »Nil«, immer die starken Blonden ohne Filter. Du hast sehr hohe Absätze getragen, weil Dein Freund zwei Meter groß war und sich beim Küssen nicht so bücken sollte. Heute hast Du von alldem eine kaputte Lunge und kaputte Füße, aber das ahnt man mit sechzehn nicht, man begreift nicht mal, dass man älter wird. Du warst sehr unglücklich und wusstest nicht, dass Deine tolle Zeit erst mit vierzig kommen sollte, dann aber richtig und sehr lange, was für ein Glück!

Dein Freund damals war viel älter als Du, er hatte eine Freundin fürs Bett und nannte Dich »meine kleine Prinzessin«, denn für solche Sachen warst Du, war man damals mit sechzehn noch zu jung, aber es hat Dich gequält. Er war Musiker, und er hat es fast geschafft, Dir Brahms für immer zu verleiden. Heute liebst Du Brahms. Was Du 1959 nicht wusstest: Du würdest Deinen Musiker 1975 wiedertreffen, da warst Du dann zweiunddreißig und er vierundvierzig, und da wollte er Dich dann auch fürs Bett, aber da wolltest Du nicht mehr. Schon aus Rache für Brahms.

Mit sechzehn hattest Du von alldem keine Ahnung und hast Dich so sehr gequält, dass sein alter Vater Dich manchmal trösten musste – mit heißem Kakao! Tröste mal heute eine Sechzehnjährige mit heißem Kakao …

Du fandest Dich damals entsetzlich hässlich, und mit Rührung sehe ich heute Bilder von Dir an – so dünn, so ernst, fast immer mit Buch und Zigarette. Und immer in Schwarz.

Du warst nicht hässlich, Du warst unfertig, und Du hattest nur eine Freundin, mit der Du über alles reden konntest, und die war so viel schöner und klüger als Du, die hat Dir sogar zweimal einen Freund weggeschnappt. Später im Leben wurde sie sehr unglücklich und Du sehr glücklich, ach, wenn man das alles schon wüsste, mit sechzehn! Ihr habt immer die Klamotten getauscht. An ihr sah alles toll aus, an dir hing irgendwie alles dumm herunter.

Gedichte haben Dich getröstet, Du mageres kleines, fernes Mädchen, Deine eng beschriebenen Tagebücher quellen über von Gedichten, Rilke, Trakl, Mascha Kaléko, Else Lasker-Schüler, und immer wieder Benn:

»Es gibt Melodien und Lieder,

die bestimmte Rhythmen betreun,

die schlagen Dein Inneres nieder

und du bleibst am Boden bis neun.«

Ich lese fassungslos, wie schwer und kummervoll Du damals warst, gegen Deine gelassene Heiterkeit heute. Wie viel schöner, das schreibe ich Dir, Du kleine verzagte Sechzehnjährige, ist doch das Altwerden als das Jungsein! Wenn man das als junger Mensch schon wüsste, wäre manches leichter, aber damals habe ich Dich noch nicht so richtig gekannt. Ich erkenne Dich erst heute aus der Ferne, als meine dunkle Seite, die diese Jahre nur auf Messers Schneide überlebt hat. Hinten in Deinem Mädchentagebuch ist, mit völlig anderer Schrift, ein Eintrag von 1980, also einundzwanzig Jahre später, da warst Du siebenunddreißig und schreibst:

»Gerade ist mir dieses Buch durch Zufall in die Hände geraten und ich habe ein bisschen darin gelesen. Ich bin erschrocken, wie unglücklich und zerrissen ich war, wie hungrig nach Liebe. Heute schreibe ich längst ein anderes Tagebuch, lebe längst ein anderes Leben, aber ich bin immer noch zerrissen und denke an Goethes Werther, der gesagt hat: ›… ach, so gewiss ist’s, dass des Menschen Herz allein sein Glück macht‹ – egal, wie die Umstände sind, unter denen wir leben. Es liegt alles in uns. Ich bereue nichts, was damals war, es hat mich so gemacht, wie ich jetzt bin.«

Es war nicht umsonst durchzuhalten. Du warst damals auf Deiner Abiturfahrt in Paris und hast in der Kirche Saint-Sulpice zum ersten Mal das Bild von Delacroix gesehen, Jakobs Kampf mit dem Engel. Du hast es nicht begriffen, hast gedacht: Ja, klar, man muss immer kämpfen. Und hast gekämpft.

Du musstest alt werden, um zu begreifen, bei einem neuen Besuch in Paris, erschüttert vor demselben Bild stehend, dass nur Jakob kämpft, verbissen. Der Engel steht ganz sanft da, hält ihn einfach fest und scheint zu flüstern: »Loslassen!«

Siehst Du, so hängt alles zusammen, das Kämpfen, wenn man jung, und das Loslassen, wenn man alt ist.

Heute kann ich Dich lieben, Du störrische Sechzehnjährige in Deinen schwarzen Rollkragenpullovern, die Sartre beeindrucken sollten. Aber Sartre war ja nie da.

3. Der Hund wird erschossen

Wir hatten ein kleines Haus am Stadtrand, in den fünfziger Jahren mühsam hochgezogen und von meinem Vater und seinen Brüdern in Wochenendbasteleien dauernd weiter ausgebaut. Es war an allen Ecken und Enden zu klein, denn wir waren fünf Leute, und wenn einer in dem winzigen Bad war, mussten die andern vier warten, was besonders morgens, wenn mein Vater zur Arbeit und meine Schwestern und ich zur Schule mussten, erbitterte Kämpfe und Geschrei gab. Es passten nicht zwei zugleich in dieses enge Badezimmer, in dem auch die Toilette war, und wenn man sich am Waschbecken einigermaßen temperamentvoll wusch, donnerte das Toilettenschränkchen von der Wand. Zum Duschen und Baden musste man erst umständlich den großen Boiler heizen, das geschah nur an den Wochenenden, und oft musste ich auch noch in Traudels Badewasser steigen, wenn sie fertig war – es wurde nur ein bisschen heißes Wasser nachgelassen.

»Stell dich nicht so an«, hieß es, »guck doch, ist noch gar nicht schmutzig, das wäre doch die reinste Verschwendung.« In Bellas Wasser wäre ich nie gegangen, Bella und ich haben uns nicht eine einzige Stunde in unserem Leben verstanden, ich glaube, niemand versteht sie. Traudel mochte sie auch nicht leiden, und sogar unsere etwas einfältige Mutter, die immer sagte: »Eine Mutter liebt alle ihre Kinder gleich«, sah Bella manchmal nachdenklich an und dachte: Auf wen kommt sie nur? Ich fand, dass sie ganz auf unsere Tante Hedwig kam, eine abweisend kalte, hochmütige Frau, aber Mutter ließ auf Tante Hedwig nichts kommen und sagte immer nur: »Sie hat viel durchgemacht, das versteht ihr nicht.«

Nun, Bella hatte nicht viel durchgemacht, wenigstens nicht mehr als Traudel und ich auch in dieser Familie. Aber wir schlossen uns nicht in unserem Zimmer ein, wir schwiegen nicht bei Tisch, wir aßen unsere Weihnachtsteller schon am Heiligen Abend leer, stibitzten uns gegenseitig die leckersten Brocken weg und teilten am Ende redlich, wenn eine noch mehr hatte als die andere. Bella dagegen schloss ihren Teller in ihrem Kleiderschrank ein, verriegelte ihre Zimmertür, und es konnte vorkommen, dass sie Mitte März mit Marzipankartoffeln im Wohnzimmer erschien und schweigend und aufreizend langsam davon aß, während sie in einem Buch las, das sie in Zeitungspapier eingeschlagen hatte, damit wir den Titel nicht sehen konnten. Traudel und ich sahen ihr zu, und das Wasser lief uns im Mund zusammen, aber Bella hätte sich eher die Hand abgehackt, als uns auch nur ein Stückchen Marzipan abzugeben. Wir rächten uns auf unsere Weise, indem wir ihr manchmal in die Suppe spuckten, wenn sie gerade nicht hinsah, oder ihre Post zerrissen, wenn wir früher von der Schule nach Hause kamen als sie und irgendein Brief von irgendeiner ihrer Brieffreundinnen dalag. Bella hatte Brieffreundschaften in aller Welt, durch eine Jugendzeitschrift vermittelt. Am Ort hatte sie als Kind keine Freunde, wer sie kannte, konnte nicht mit ihr befreundet sein.

Bella war die Älteste von uns dreien und, um auch mal etwas Gutes über sie zu sagen, die Klügste und die Schönste. Sie war gut in der Schule, im Gegensatz zu Traudel und mir, sie hatte Mutters fabelhaftes Haar geerbt, dicht und braun, während Traudel und ich uns mit Vaters blonden Flusen herumschlugen. Sie hatte ja auch als Einzige von uns einen schönen Namen – lsabella. Wir hießen Gertraud und Huberta, ich wurde Berti genannt, was zu unendlichen Hänseleien in der Schule führte, und Gertraud hieß so nach unserer gemeinsamen Patentante, Vaters dummer Schwester. Traudel war nur ein Jahr jünger als Bella, sie war ein bisschen pummelig und so naiv wie unsere Mutter, und sie brach bei jeder Gelegenheit in Tränen aus. Traudel liebte Tiere, ihretwegen war der Hund angeschafft worden, Molli, der eine Hütte im Garten hatte und uns alle durch sein ewiges Winseln und Kläffen fast um den Verstand brachte, wenn er an der Kette lag. Machte man ihn los, war sofort Ruhe, aber dann freute er sich so und sprang und raste in Haus und Garten herum, dass er Blumen zertrampelte, Tische umwarf, mit seinen Dreckspfoten unsere Mutter zur Verzweiflung brachte und uns alle dauernd mit seiner heißen nassen Zunge ableckte und wir aus dem PFUI-Schreien gar nicht mehr herauskamen. Unsere Mutter pusselte den ganzen Tag im Haus herum, räumte auf, putzte, polierte, und trotzdem sah es immer irgendwie unordentlich aus. Es war einfach zu eng, und sie hatte auch nur wenig Geschick und gar keinen Geschmack, und nichts passte zusammen. Ihre selbstgenähten Kissenbezüge waren zu groß für die Sofakissen und warfen klumpige Falten, ihre Tischdecken zippelten, sie hatte die Gabe, den Ständer mit den Zeitungen so hinzustellen, dass erst mal jeder stolperte, der ins Wohnzimmer kam, und alles, was sie kochte, schmeckte gleich: Ob es Möhren waren oder Kohlrabi, Sauerkraut mit Würstchen oder Gulasch mit Nudeln – alles wurde um zehn Uhr dreißig aufgesetzt, damit es bis ein Uhr, wenn wir ungefähr aus der Schule kamen, gar war, und alles war eine farb- und salzlose Pampe. Wir Kinder mühten uns, wann immer wir konnten, bei Freunden essen zu dürfen, oder wir kauften uns auf dem Heimweg gegen den schlimmsten Hunger schon mal ein Puddingteilchen. Niemand musste hungern zu Hause, es gab reichlich, aber, wie gesagt, es schmeckte alles nicht. Sonntags kochte manchmal unser Vater, dann sah die Sache schon ganz anders aus. Er machte zwar eine Riesensauerei in der Küche, spritzte alles voll Fett und brachte es fertig, sämtliche Töpfe für einen einfachen Eintopf zu benutzen, weil er alles extra andünstete und anbriet und vor- und nachkochte und was weiß ich, aber es schmeckte, und es war so scharf gewürzt, dass sogar wir Kinder Bier zum Essen trinken durften, anders kriegte man das gar nicht runter, und meine Mutter jammerte und sagte: »Paul, das war das letzte Mal, dass ich dich in meine Küche gelassen habe, wenn ich so wirtschaften würde wie du, kämen wir ins Armenhaus.«

Ich weiß nicht, ob die Ehe meiner Eltern gut war. Als Kind denkt man über so etwas nicht nach, man kennt ja nichts anderes, man meint, so ist es eben und so muss es sein, das sind eben Eltern – erwachsen, langweilig, immer beschäftigt, unzufrieden. Ich habe nie gesehen, dass sie sich umarmt oder geküsst hätten, nur einmal gingen sie Arm in Arm, und das ist die Geschichte, die ich erzählen will.

Streit gab es zu Hause eigentlich immer nur meinetwegen. Berti ist so schwierig, Berti ist so frech, ich werde mit Berti nicht mehr fertig, die Lehrer haben sich schon wieder über Berti beschwert, Berti ist unordentlich, Berti macht keine Schularbeiten, Berti treibt sich mit Jungens herum, Berti raucht heimlich – das waren so ungefähr die ständigen Klagen meiner Mutter, und sie seufzte, wann immer sie mich bloß sah, und auch, wenn ich gar nichts angestellt hatte:

»Ach, Berti, Berti, was soll aus dir nur werden.« Manchmal, wenn sie fand, ich hätte etwas besonders Furchtbares angestellt – etwa ein paar kräftige Schnürschuhe, wie wir sie immer anziehen mussten, gegen ein paar schneeweiße Mokassins in der Schule getauscht –, rief sie: »Warte, wenn Vater kommt, dann setzt es was!« Und wenn unser Vater dann abends müde den Weg vom Bus zum Haus hochgeschlurft kam, lief sie ihm schon entgegen und rief: »Paul, du musst mit Berti reden, und nicht nur reden, du weißt schon, was ich meine, ICH jedenfalls werde mit dem Kind nicht mehr fertig.« Dann zwinkerte mir mein Vater zu und sagte: »Nach dem Essen bist du dran, Huberta«, aber ich hatte keine Angst vor solchen Drohungen, ich kannte ihn ja. Die kleinen, schnellen, boshaft aus dem Hinterhalt verteilten Ohrfeigen meiner Mutter, die fürchtete ich, aber den Strafpredigten meines Vaters sah ich eher gelassen entgegen. Nach dem Essen stieg er in den Keller hinunter, bastelte ein bisschen herum, und wenn meine Mutter von oben rief: »Paul, vergiss nicht, was ich dir gesagt habe!«, dann schrie er: »Berti, komm mal runter zu mir, aber SOFORT!« Traudel fing dann immer an zu weinen, sagte: »Auweia, jetzt haut er dich«, und wollte tapfer mitgehen, aber ich klopfte ihr auf die Schulter, sagte: »Lass nur, in dieser Familie habe ich schon so viel überlebt, ich schaff auch das noch«, und stieg die Kellertreppe hinunter. Meine Mutter riss hinter mir die Kellertür wieder auf und schrie: »Schon für diese Bemerkung hättest du noch eine verdient!«, und lehnte die Tür nur an, um zu lauschen. Unten stand mein Vater und versuchte, streng auszusehen. »Huberta«, fing er an, und dann schrie und tobte er, so könne das mit mir nicht weitergehen, ich würde meine arme Mutter noch ins Grab bringen, was eigentlich in mich gefahren sei, ob ich in der Gosse landen wolle und so weiter, lauter solchen Unsinn, an den er selbst nicht glaubte, und dann flüsterte er: »Herrgott, nun heul doch ein bisschen«, klatschte mit einem Stock auf einen Kartoffelsack, und ich schrie wie am Spieß, damit Mutter oben zufrieden war.

Am Ende waren wir beide ganz erschöpft, und er sagte:

»Berti, reg deine Mutter nicht immer so auf, verdammt, und lass vor allem die Raucherei sein«, und ich sagte: »Ist gut, Papa«, und der Fall war erledigt. Wenn ich hochkam, stand meine Mutter zufrieden lächelnd am Herd, rührte in einer ihrer Pampen und sagte: »Das wird dir eine Lehre sein«, und Traudel wischte sich die Tränen ab und flüsterte: »War’s schlimm?« Ich nickte, weil sie mir dann meist ihren Nachtisch abgab oder mir mein Fahrrad putzte, damit es wieder Licht werde in meinem Herzen. Ach, meine liebe dumme Traudel, heute lebt sie in Kanada, hat einen Farmer geheiratet, fünf Kinder bekommen und ist auf Fotos unermesslich fett. Aber wer weiß, vielleicht ist sie glücklich, obwohl wir drei Mädchen zum Glücklichsein eigentlich kein rechtes Talent haben.

Eines Abends – wir lagen schon in den Betten – hörten wir unten im Wohnzimmer einen Riesenkrach. Die Eltern stritten sich, lauter und heftiger als je zuvor. Traudel und ich hatten ein gemeinsames Zimmer mit Doppelstockbetten. Ich schlief oben, und als ich runtersprang, um mein Ohr auf den Fußboden zu legen, wurde Traudel auch wach und fing gleich an zu heulen.

»Was ist los?«, flüsterte sie, und ich sagte: »Ich glaube, sie lassen sich scheiden.« In meiner Klasse war ein Mädchen, dessen Eltern sich gerade scheiden ließen, und sie erzählte jeden Tag neue unglaubliche Geschichten darüber, was zu Hause alles los war, wie die Ehebetten durchgesägt wurden, wie die Eltern um jedes Möbelstück feilschten und wie der Vater sein Essen nicht mehr in den gemeinsamen Kühlschrank stellen durfte, sondern den Käse und die Wurst, die er aß, in einem Säckchen zum Fenster hinaushängen musste. Ich hätte eine Scheidung gern erlebt, zumal dann im Haus auch mehr Platz gewesen wäre – ich stellte mir vor, dass Mutter und Bella auszogen und Traudel und ich mit Vater und Molli allein blieben.

Wir schlüpften auf den Flur und setzten uns auf die oberste Treppenstufe, von wo aus man alles gut hören konnte. Sogar Bella kam aus ihrem Zimmer, in einem geblümten Bademantel, den ich noch nie an ihr gesehen hatte. Sie sparte immer heimlich das Geld, das unsere Tanten und Großmütter uns schenkten, und kaufte sich wer weiß wo Dinge, die sonst in unserm Haus nicht getragen wurden – Seidenblusen, Lackschuhe oder eben diesen geblümten Morgenmantel. Traudel und ich schmissen unser Geld so raus, wie es reinkam – für Puddingteilchen und Malzbonbons, Fix-und-Foxi-Hefte, Kino, Zigaretten. Bella stand in der offenen Tür und sagte: »Was ist denn da los?«

Von unten hörten wir unsere Eltern streiten. »Ich bin es leid«, schrie Mutter, »ich kann machen, was ich will, wir kommen auf keinen grünen Zweig, und nun muss ich mir auch noch vorwerfen lassen, ich wäre schuld daran.« Dann sagte mein Vater irgendetwas, das ich nicht verstand, und dann schrie sie wieder, und natürlich fiel sehr häufig mein Name. Traudel saß mit schreckgeweiteten Augen da, die Tränen tropften ihr auf die nackten Füße. Bella lehnte unbeweglich an der Wand, mit verschränkten Armen, und ich sah, dass sie sich irgendeine fette Creme ins Gesicht geschmiert hatte. Wir nahmen alle immer nur Nivea, aber Bella hatte ein – natürlich abschließbares – Kästchen mit Tuben und Döschen für die Schönheit, sie war sehr eitel. Vielleicht wäre ich auch eitel gewesen, wenn ich so schön gewesen wäre wie sie, aber vielleicht hätte ich dann auch so viel Pech mit den immer falschen Männern gehabt. Bella wird gerade zum vierten Mal geschieden, dabei ist dieser Mann der geduldigste, den sie je hatte, aber er kann sie wohl auch nicht mehr ertragen. Ich frage mich nur, warum sie immer wieder jemanden findet, der sie heiratet? Mit ihrem dritten Mann, Kurt, hatte sie sich eine große Eigentumswohnung im schönsten Teil der Stadt gekauft, und als sie merkten, dass sie nicht mehr miteinander leben wollten und konnten, sich aber der teuren Wohnung und der ganzen Abzahlungen wegen auch nicht trennen konnten und die Wohnung nicht aufgeben wollten, haben sie sich einen Maurer geholt und quer durch die Wohnung eine Mauer ziehen lassen. Die Küche wurde glatt halbiert, die Mauer ging durch den Flur, Kurt bekam das Wohnzimmer, Bella das Schlafzimmer, aus dem dritten Zimmer machte sich Kurt ein Bad, denn das alte Bad war auf Bellas Seite, und im Treppenhaus wurde eine zweite Eingangstür durchgebrochen. Unten in der Küchenmauer war ein kleines viereckiges Loch für die gemeinsame Katze gelassen worden, die durch die geteilte Wohnung hin- und herging, und durch dieses Loch schoben sich Kurt und Bella auch gegenseitig verirrte Post, kleine Mitteilungen oder die Autoschlüssel zu, und manchmal lagen sie, jeder auf seiner Seite, vor dem Loch und brüllten sich an. Ich hatte damals gerade einen amerikanischen Freund, der für die New York Times über den Fall der Mauer in Deutschland schreiben sollte, und ich sagte zu ihm: »Jack, ich zeige dir was, so was hast du noch nie gesehen, darüber kannst du schreiben«, und ich überwand meine Abneigung und besuchte Bella, zusammen mit Jack, und er konnte nicht genug staunen. »The Germans need their wall«, schrieb er später in seiner Zeitung, und wenn sie sie im Land schon nicht mehr haben dürften, dann wenigstens in ihren Herzen und in ihren Wohnungen.

Unten flog inzwischen Geschirr, es klirrte, und dann sagte meine Mutter plötzlich ganz ruhig: »So. Nun ist es genug, Paul. Das muss ich nicht mehr mitmachen. Ich gehe, und dann kannst du ja zusehen, wie du mit diesem ganzen Schlamassel fertig wirst.« Und mein Vater antwortete: »Gut, wenn es das ist, was du willst, dann lassen wir uns eben scheiden. Bitte sehr, fertig, aus.«

Dann knallte die Haustür, und kurz darauf kam meine Mutter laut heulend aus dem Wohnzimmer. Wir zogen uns schnell in unsere Zimmer zurück und hörten, wie im Schlafzimmer Schränke aufgerissen und wieder zugeschlagen wurden. Eine halbe Stunde später verließ unsere Mutter mit einem Koffer in der Hand und unter dem infernalischen Gebell von Molli das Haus und ging zur Bushaltestelle, obwohl doch in der Nacht dort gar kein Bus mehr abfuhr. Vater kam zurück nach Hause, polterte durch den Flur, schrie den Hund an, schloss das Haus ab, löschte die Lichter und ging ins Bett. Draußen fuhren ab und zu Autos, und ich dachte, dass unsere Mutter wohl per Anhalter wegfahren würde. Donnerwetter, so viel Courage hätte ich ihr niemals zugetraut. Am nächsten Morgen machte uns Vater das Frühstück und pfiff dabei grimmig vor sich hin. »Eure Mutter hat es vorgezogen, uns zu verlassen«, sagte er. »Wir lassen uns scheiden, aber ihr müsst euch darüber nicht aufregen.«

»Was wird aus uns?«, fragte ich. »Berti«, sagte er und presste genügend Wichtigkeit in seine Stimme, »die meisten Kräche gab es immer deinetwegen, nicht dass ich dir einen Vorwurf mache, aber deine Mutter wird mit dir nicht fertig, und ich kann mich nicht genug um dich kümmern, wenn ich im Büro bin. Du kommst bis zum Abitur in ein schönes Internat und darfst jedes Wochenende heimkommen – du kannst dir aussuchen, ob du zu Mutter oder zu mir kommst. Ich werde mit Traudel hierbleiben, und Mutter zieht mit Bella zu Tante Hedwig.«

Bella machte ein hochmütiges Gesicht und sagte: »Noch zwei Jahre, dann gehe ich sowieso ganz von euch weg«, und Traudel fragte: »Was wird mit Molli?« – »Der Hund«, sagte unser Vater, »wird erschossen, das hat keinen Sinn, dass er den halben Tag allein an der Kette liegt, du bist in der Schule, ich bin im Büro, wer soll sich denn um das arme Vieh kümmern? Und wenn er stundenlang kläfft, hauen ihm die Nachbarn sowieso noch mal einen Knüppel auf den Kopf, da mach ich das schon lieber selbst.« Traudel legte den Kopf auf den Tisch und heulte los. Die Haare hingen ihr in den Kakao, und Bella stand angewidert auf und sagte: »Wenn ich diese Familie nicht mehr sehen muss, mach ich drei Kreuze.« Draußen hupte jemand, denn sie hatte einen Freund mit Auto, der sie morgens zur Schule abholte. Ich werde nie verstehen, was die Männer an Bella finden, es sei denn, sie lieben ihr schönes Haar.

Unsere Mutter blieb verschwunden. Sie rief nicht an, sie kam nicht zurück, und wenn wir unsern Vater fragten:

»Wo ist Mama denn eigentlich?«, sagte er: »Was weiß ich, bei den andern Hexen auf dem Blocksberg«, und das brachte Traudel völlig aus der Fassung. Zu Hause lief alles relativ normal weiter. Ich kam nicht ins Internat, Molli kläffte wie eh und je, raste im Haus herum, sobald wir aus der Schule kamen, und zerriss Zeitungen und Schuhe. Traudel ließ ihn, wenn Vater da war, nicht aus den Augen. Wir waren tagsüber allein, schmierten uns mittags Brote oder machten uns Spiegeleier, und abends kam unser Vater aus dem Büro nach Hause, schon immer ein, zwei Busse früher als sonst, und dann wurde stundenlang gekocht. Die Küche sah wie ein Schweinestall aus, aber es gab Hähnchen in Curry und Chili con Carne und solche Sachen, die unsere Mutter nicht mal mit der Zange angerührt, geschweige denn gekocht hätte. Es schmeckte phantastisch, wir saßen bis zehn Uhr am Abendbrottisch, ich durfte an Vaters Zigarette ziehen, und sogar Bella saß manchmal bei uns und ging dann in die Küche, um doch tatsächlich abzuwaschen, unsere Prinzessin mit den Marmorhänden. Traudel trocknete ab, sie konnte sich Bella ganz gut unterordnen, und ich hielt mich an Vater, wir legten Patiencen, und ich fragte: »Papa, was wird denn nun, ich will nicht ins Internat, und Traudel heult sich tot, wenn du den Hund erschießt.« – »Abwarten«, sagte er, »vielleicht kommt deine Mutter ja noch zur Vernunft.«

»Hast du eine Freundin?«, fragte ich ihn, und er rief: »Wie kommst du denn darauf?«, und wurde ein bisschen rot und verlegen. Heute denke ich, dass ich es wohl so ziemlich getroffen hatte mit dieser Vermutung, aber damals dachte ich nicht weiter darüber nach. Viel später, an dem Tag, als mein Vater pensioniert wurde, lernte ich eine Frau aus seinem Betrieb kennen, die ihn mit einem so merkwürdig hungrigen Ausdruck im Gesicht ansah, und er blickte auch zu ihr öfter und anders als zu den übrigen Kollegen hin, und da wusste ich, dass ich damals recht gehabt hatte, und war stolz auf meinen Vater, in den sich andere Frauen verliebten. Mutter war an diesem Abend nicht mitgegangen, sie lag mit einer schweren Grippe im Bett, und Bella war schon verheiratet, aber Traudel und ich hatten uns so nett wie möglich angezogen und waren mit unserm Vater, der inzwischen fünfundsechzig Jahre alt und klein und grau geworden war, auf sein großes Fest gegangen. Dreißig Jahre in derselben Firma, und mit ihm zusammen wurde noch ein Buchhalter pensioniert, der sich sehr um die Firma verdient gemacht hatte, also ließ man es sich etwas kosten, und im Festsaal des Hotels Ritter wurde ein Riesenbuffet mit Hummer, Lachs und wundervollen Salaten aufgebaut. Traudel und ich schielten dauernd hin, aber vor dem Essen wurden endlose Reden gehalten. Die Verdienste des Buchhalters wurden gewürdigt, auf unsern Vater wurde ein Loblied gesungen, und neben ihm stand die Kollegin mit den hungrigen Augen und stieß dauernd mit Sekt an, lehnte sich an ihn, und einmal legte unser Vater ihr den Arm um die Taille und sah dabei etwas furchtsam zu uns herüber. Traudel bemerkte das gar nicht, weil sie nur aufs Buffet schielte, aber ich zwinkerte ihm aufmunternd zu. Er lächelte schüchtern, prostete mir zu, und ich liebte ihn so sehr in diesem Augenblick, dass das Herz mir weh tat und ich am liebsten zu ihm gelaufen wäre und ihn geküsst hätte. Die Reden dauerten und dauerten, dann spielte noch ein Streichquartett, und die Lehrlinge der Firma, die mein Vater zum Teil ausgebildet hatte, lasen mit verteilten Rollen eine komische Szene vor, die auf den Büroalltag anspielte und von der ich kein Wort verstand. Mir wurde bewusst, wie wenig unser Vater zu Hause von seiner Arbeit erzählt hatte, wir wussten im Grunde nicht einmal genau, was er tat, außer dass er das Geld zum Leben heimbrachte, und das war ja, wie wir von Mutter hörten, immer zu wenig, weil er nicht ehrgeizig war und sich nicht anstrengte. Traudel flüsterte mir zu: »Was sind das für komische freie Stellen da im Buffet, glaubst du, da kommt noch was?«

In der Tat waren mitten im schön dekorierten Buffet drei große, kreisrunde Löcher, schwarz und aus der Papiertischdecke ausgeschnitten. »Vielleicht sollen wir da die dreckigen Teller und das Besteck reinschmeißen«, flüsterte ich zurück, und neben mir zischte eine ältere Dame: »Psst, so seien Sie doch still!«, denn die Lehrlinge reimten gerade:

»Wehe, wenn wer mal nicht spurt, dann kommt Kurt, dann kommt Kurt«, und meinten wohl den Abteilungsleiter. Ich habe diesen Spruch später zu Bellas Mann gesagt, »wenn unsre Bella mal nicht spurt, dann kommt Kurt, dann kommt Kurt«, und er hatte gelacht und gesagt: »Ich werd nicht schlau aus deiner Schwester, da soll sich jemand anders die Zähne ausbeißen.« Ich hätte Kurt gern gehabt, ehrlich gesagt, er war von allen Freunden und Ehemännern, die Bella hatte, der netteste, aber mich bemerkten die Männer immer erst, wenn sie an meiner Schwester verzweifelt waren, und zweimal wollten sie mit derselben Familie nichts zu tun haben.

Als die Reden endlich beendet waren, gab es viel Applaus, mein Vater und der Buchhalter bekamen je einen großen Schaukelstuhl geschenkt für den Ruhestand, der jetzt anbrechen würde, und ich dachte: Du liebe Güte, wo will er in unserm Haus dieses Monstrum aufstellen? Seltsamerweise tauchte der Stuhl nie bei uns auf. Mutter stichelte noch ewig herum: »Sie hätten dir zum Abschied ruhig etwas schenken können, was für eine knauserige Firma!« Traudel und ich schwiegen dazu, und ich dachte mir, dass der Schaukelstuhl vielleicht in der Wohnung der Kollegin stand und dass unser Vater da manchmal in aller Ruhe ein bisschen schaukeln ging, wer weiß.

Nun wurde aber endlich das Buffet eröffnet, und zwar mit einem lauten Gong und dem Ruf der älteren Dame neben mir: »Warten Sie noch EINEN AUGENBLICK, es gibt noch eine Überraschung!« Alles blieb stehen, und Traudel sagte:

»Das gibt’s doch nicht!«, denn in den drei kreisrunden Löchern erschienen jetzt auf einmal die Köpfe von drei Menschen – der eine war als Karotte, der andere als Salat, der dritte als Tomate geschminkt und verziert –, ein orangefarbenes, ein rotes, ein grünes Gesicht mit allerlei Blattzeug auf dem Kopf. Sie mussten während der ganzen Zeit unter dem Tisch gelegen oder gesessen haben, und nun schoben sie ihre Köpfe zwischen die Fisch-, Fleisch- und Salatplatten und riefen: »Das Buffet ist eröffnet!«

Es gab Riesenapplaus, und nur langsam trauten wir uns an den Tisch, wo jetzt mitten zwischen Tellern mit Essen lebende Gesichter schwebten und lächelten und sagten »Guten Appetit!« oder »Nehmen Sie doch noch ein Häppchen Lachs!« oder »Auch der Nudelsalat ist es wert, probiert zu werden, greifen Sie nur zu«. Witzbolde bekleckerten den, der wie eine Tomate aussah, mit Mayonnaise, er ertrug es lächelnd und sagte: »Sie sollten auch den Parmaschinken probieren«, und ich dachte: Mein Gott, in dieser Firma war unser Vater dreißig Jahre lang, was weiß man schon von seinen Eltern.

Als unsere Mutter eine Woche weg war, klingelte plötzlich beim Abendbrot das Telefon. Bella und Traudel waren in der Küche, und Vater schickte mich mit einer Handbewegung aus dem Zimmer, er wollte ungestört sein. »Mama?«, flüsterte ich, und er nickte. Ich ging in die Küche zu den andern und sagte düster: »Ich fürchte, unsere Mutter kommt zurück.« Traudel juchzte laut auf und wollte ins Wohnzimmer rennen, wahrscheinlich, um Mutter am Telefon irgendwelche Freudenschreie ins Ohr zu tröten, aber ich hielt sie zurück. Bella sagte: »Wird auch Zeit. Wie das hier aussieht.« Vater telefonierte lange, dann machte er die Terrassentür auf, lüftete, rauchte im Stehen noch eine Zigarette und seufzte tief.

Ich war wieder zu ihm gegangen, und er hatte mir den Arm um die Schultern gelegt. »Kommt sie?«, fragte ich, und er nickte: »Morgen Abend.« – »Wo ist sie eigentlich?«, wollte ich wissen, obwohl ich es mir schon denken konnte: bei Tante Hedwig, die ihr wieder einreden würde, sie solle unsern Vater, der es zu nichts brächte, endlich verlassen. Und dann würde Tante Hedwig, die Kriegerwitwe war, seufzen und sagen: »Die besseren Männer sind im Krieg geblieben!« Im Grunde wunderte ich mich, dass Mutter zurückkam, ich an ihrer Stelle wäre weggeblieben, aber ich glaube, dazu war sie einfach zu unselbständig, es lief halt doch immer alles seinen gewohnten Gang, und zu schmerzhaften Veränderungen hatte in dieser Generation nach durchgestandenem Krieg und Heimkehr aus der Gefangenschaft niemand mehr den Mut oder auch einfach nur die Phantasie.

Am folgenden Nachmittag räumten wir das Haus auf. Die alten Zeitungen kamen in den Müll, die Küche wurde geputzt, Traudel pflückte einen klumpigen Strauß Feldblumen, und Bella bezog die Betten frisch. Ich bürstete den Hund und schrubbte mit einem Schwamm die Dreckflecken, die er gemacht hatte, vom Teppich, und unser Vater heizte den Boiler ein, nahm ein langes Bad, rasierte und parfümierte sich und ging gegen sechs Uhr abends zur Bushaltestelle.

»Ohren steif«, sagte ich und hielt Traudel fest, die unbedingt mitgehen wollte. Bella war mit ihrem Freund ausgegangen, weil sie, wie sie sagte, »diese rührende Szene nicht miterleben« wollte. Ich setzte mich mit Traudel oben auf die Fensterbank, von da aus konnte man die Straße überblicken, und unser Vater ging los.

Nach einer halben Stunde kamen sie. Er trug ihren Koffer, zwischen ihnen waren etwa zwei Meter Platz, und sie schienen zu schweigen. »Mama!«, sagte Traudel ergriffen und fing an zu heulen, und ich dachte: »Jetzt müssen wir wieder Pampe essen.« Sie kamen ins Haus, stellten den Koffer in die Diele und gingen sofort wieder weg.

Traudel war fassungslos. »Warum gehen sie denn wieder?«, rief sie und schluchzte, und ich sagte: »Wahrscheinlich wollen sie allein sein und reden«, und so war es auch, denn kaum waren sie wieder auf der Straße, fingen sie beide gleichzeitig an, heftig aufeinander einzureden und mit den Armen zu fuchteln. Sie bogen in den Feldweg zum Wäldchen ein, und nun konnte man sie für zehn Minuten nicht sehen. Ich blieb aber sitzen, weil ich wusste, dass sie dann am Waldrand wieder auftauchen mussten. Traudel ging runter, um Mutters Koffer zu beschnüffeln und den kläffenden Hund von der Leine loszumachen. Nach etwas mehr als zehn Minuten sah ich meinen Vater und meine Mutter oben am Waldrand, sie hatten sich eingehakt und gingen langsam, und fast schien es, als legte meine Mutter ihren Kopf an seine Schulter, aber vielleicht hielt sie ihn auch nur schief.

Ich hatte das Gefühl, als wären wir jetzt zwar gerettet, aber wenn es anders gekommen wäre, wäre es auch kein Untergang gewesen. Es war kein Glücksgefühl, keine Erleichterung, eher so eine Art Einmünden in einen vertrauten Hafen. Spät er am Abend saßen wir alle zusammen im Wohnzimmer, sogar Bella kam heim und setzte sich zu uns. Mutter war blass und sanft wie jemand, der nach einer Krankheit zum ersten Mal wieder aufsteht. Sie sah uns prüfend an, als müsse sie sich vergewissern, dass wir noch lebten und in Ordnung wären, und Vater öffnete eine Flasche Wein, goss die Gläser voll und sagte: »So, da wären wir nun wieder alle.« Molli lag zu Mutters Füßen, und Traudel saß daneben und streichelte abwechselnd Mutter und den Hund.

»Gut, dass du wieder da bist, Mama«, sagte sie, »denn stell dir vor, er hätte sonst den Hund erschossen.«

4. Nächtliche Ermahnung

Ich war auf einer Reise, einer Lesereise durch die Schweiz. Mit einem neuen Buch, einem Katzenbuch. Meine Katzen saßen allein zu Hause, und ich war allein unterwegs, traurig, unglücklich, verloren. Traurig, weil mir die Katzen fehlten, unglücklich, weil mein Herz gebrochen war, verloren, weil ich nicht wusste, wohin mit den Scherben. Jeden Tag mit dem Zug in einen anderen Ort fahren, in ein anderes Hotel gehen, auspacken, die guten Sachen, die ich bei der Lesung tragen würde, auf den Bügel hängen, das bisschen Schmink- und Waschzeug im Bad verteilen, mich einen Moment auf das Bett legen, atmen, hören, ob das Zimmer laut war oder leise. Meistens laut. Ein kleines, leichtes Wegdösen, dann ein Aufraffen: ein Gang durch den Ort – Chur, St. Gallen, Bern, Winterthur, Basel, Zürich –, überall Einkaufsstraßen, überall die gleichen Angebote. Meist gönnte ich mir ein Glas hellen Wein, ein kleines Essen, kaufte mir eine Zeitung, eine Kleinigkeit zur Erinnerung, ein T-Shirt, ein Paar Strümpfe, einen Rock, dann zurück ins Hotel. Diese Plastikkärtchen für die Hotelzimmer sahen überall gleich aus, hatte ich heute Zimmer 112, oder war das gestern? Heute 57? Oder 228? Wenn ich nach meinem kleinen Wegträumen erwachte,