9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Elke Heidenreichs beste Kolumnen «Wo, bitte, geht's zum Paradies?» Den genauen Weg kennt die Bestseller-Autorin Elke Heidenreich nicht. Aber: 17 Jahre lang hat sie sich in der Zeitschrift «Brigitte» über all das Gedanken gemacht, was am Wegesrand liegt – Gedanken, die auch heute, 17 Jahre nach Erscheinen der letzten Kolumne, noch ihre Gültigkeit haben: über Literatur und Fensterputzen, über Zeitverschwendung und Grünkohl, aber auch über den Tod und das Glück. Mit klugem Witz und hinreißend bissiger Ironie enthüllt Elke Heidenreich die absurde Seite des Alltäglichen – und lässt den Leser so manches Mal mitten im Lachen überrascht und nachdenklich innehalten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Elke Heidenreich

Ab morgen wird alles anders

Kolumnen über das Leben, die Liebe und andere Kleinigkeiten

Über dieses Buch

Elke Heidenreichs beste Kolumnen

«Wo, bitte, geht’s zum Paradies?» Den genauen Weg kennt die Bestseller-Autorin Elke Heidenreich nicht. Aber: 17 Jahre lang hat sie sich in der Zeitschrift «Brigitte» über all das Gedanken gemacht, was am Wegesrand liegt – Gedanken, die auch heute, 17 Jahre nach Erscheinen der letzten Kolumne, noch ihre Gültigkeit haben: über Literatur und Fensterputzen, über Zeitverschwendung und Grünkohl, aber auch über den Tod und das Glück. Mit klugem Witz und hinreißend bissiger Ironie enthüllt Elke Heidenreich die absurde Seite des Alltäglichen – und lässt den Leser so manches Mal mitten im Lachen überrascht und nachdenklich innehalten.

Impressum

Die Erstveröffentlichung der in diesem Band veröffentlichten Kolumnen erfolgte in der Zeitschrift «Brigitte». Die Nummer der jeweiligen Ausgabe und das Erscheinungsjahr finden sich am Ende jeder Kolumne.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2017

Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

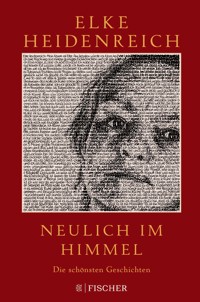

Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt

Umschlagillustration Kai Würbs

ISBN 978-3-644-40157-0

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Vorwort

Ab morgen wird alles anders? Ach ja?! Das denken wir ja jedes Jahr zu Silvester und oft auch tapfer zwischendurch. Aber damit es wirklich anders wird, bedarf es großer Anstrengungen, man muss sich von Gewohntem trennen, den inneren Schweinehund überwinden, Mut zum Aufbruch haben und ach …

Vielleicht dann doch eher ab übermorgen?

Machen wir uns nichts vor: Ich habe siebzehn Jahre lang – von 1983 bis zum Beginn des neuen Jahrtausends – alle vierzehn Tage eine Kolumne für die «Brigitte» geschrieben, nichts Großes, Alltagsdinge, kleine Sorgen, Gedanken, Erlebnisse, Erfahrungen, Vorsätze. Und wenn ich diese Kolumnen heute wieder lese – die ältesten nun also nach zweimal siebzehn, nach vierunddreißig Jahren –, was sehe ich? So gut wie gar nichts ist anders geworden. Noch immer ist der Badeanzugkauf mit zu viel Licht und Spiegeln in der Kabine für jede Frau der Horror schlechthin; noch immer fragen Mütter – wenn auch nicht mehr meine – ihre vierzigjährigen Töchter, ob sie auch warm genug angezogen sind; noch immer wollen alle eigentlich kein Familienweihnachten mehr feiern und tun es dann doch … Die Welt, ja, die hat sich gewaltig geändert seit damals, die Politik, die Herausforderungen, die globalen Bewegungen. Aber in meinem Badezimmer ist alles wie immer: Ich weiß nicht, was ich mit meinen Haaren machen soll und welche Creme ich mir wie wohin schmieren soll, und nach wie vor lese ich lieber, als dass ich endlich mal die Fenster putze.

Wir sind gefangen in unserem kleinen Leben, und diese Gefangenschaft ist auch schützendes Ritual, selbst wenn es mit Ärger verbunden ist. Die Welt draußen ist komplexer geworden und sehr belastend. Ein aufrechter, anständiger Mensch zu bleiben, fordert uns viel ab. Uns rundum zu informieren, überfordert oft, und nicht nur im Urlaub plagt uns der Zwang, unser Leben hübsch beleuchtet abzulichten: Dank Handys machen wir nun rund um die Uhr Fotos. Aber das Elend mit den Handwerkern ist geblieben, die Rosenverkäufer gehen immer noch durch die Kneipen, und bei Pelzen gibt es nach wie vor keine Kompromisse.

Einiges hat sich verändert, weil die Welt älter geworden ist, einiges gilt für mich nicht mehr, weil ich älter geworden bin – aber immer noch treffe ich Frauen, die mich auf die Kolumnen ansprechen und sagen: «Als würden Sie in meiner Haut stecken! Als würden Sie meine Familie kennen! Genau so ist es!»

Ich kenne ihre Familie. Ich habe Freundinnen und Bekannte, die sagen: «Ob ich den Hund an der Leine habe oder ihn laufen lasse, irgendwer meckert immer!» Oder: «Was schenkt man bloß Männern?» Oder: «Ich hätte nicht gedacht, dass Altwerden so kompliziert ist.» Wir wissen, dass selbst große und gute Freundschaften, Lieben, Ehen einfach so aufhören können, und wir atmen weiter. Wir schaffen uns einen Hund an, gehen zum Tierarzt, und wie lautet seit hundert Jahren und noch in hundert Jahren der eine Satz, den alle kennen und der allein schon dafür sorgt, dass wir uns ein bisschen weniger elend fühlen? – «Oh, was hatter denn?»

Was ich mit alldem sagen will, ist dies: Noch immer ist es eine kleine Befreiung, genau hinzusehen. Ich habe damals am Alltag entlanggeschrieben, und wenn ich diese vielen Kolumnen heute wieder lese, sind die meisten davon nicht oder kaum gealtert. Und wenn ich etwas erzählen will, fange ich meine Sätze noch immer oft mit «Also …» an – so wie damals die Kolumnen. Als ich mit der Kolumne aufhörte, war die «Brigitte» einhundertundvierzehn Jahre alt und ich siebenundfünfzig, genau die Hälfte. Es gibt uns beide noch. Und es gibt all diese Themen noch, ja, so viel hat sich gar nicht geändert. Immer noch backen irgendwelche Deppen irgendwo den «größten Erdbeerkuchen der Welt». In Restaurants und Fahrstühlen werden wir mit «Musik» bedudelt. Überall riecht es nach fürchterlichen Parfüms und Aftershaves. Und die Liebe ist nach wie vor eine Baustelle.

Augen zu, Nase zu, tapfer bleiben, da müssen wir durch. Dieses Buch hat eigentlich nur den einen Sinn – dass die Frau, die da durch die Hecke guckt, sieht: Mein Leben ist ja nicht als einziges ein Chaos, guck mal da, nebenan sieht es genauso aus!

Vom Glück

Was ist Glück?

Also … was ist eigentlich Glück? Ein Sack voll Geld? Mann, Haus, Kind? Der Nobelpreis? Macht sicher alles sehr glücklich. Aber das allein kann es auch nicht sein – mit einem Sack voll Geld kriegt man ein verlorenes Bein auch nicht wieder, und der Nobelpreis heilt keine Migräne. Was ist denn nun aber Glück? Ist es für jeden etwas anderes? Als Kind war man glücklich über ein Geschenk, ein Eis, einen Kinobesuch. Über jedes neue Buch habe ich mich gefreut. Heute werde ich mit Büchern so zugeschüttet, dass ich die Freude am einzelnen Buch mühsam in Einzelfällen konstruieren muss. Und ich habe einen schönen Beruf, nette Freunde, habe Erfolg und bin gesund. Bin ich automatisch glücklich, oder machen mich meine dünnen Haare immer noch so unglücklich wie mit zwanzig? Ach nein, schon lange nicht mehr. Aber ich habe etwas bemerkt: Glück ist kein Zustand. Es gibt glückliche Umstände, glückliche Fügungen, glückliche Zufälle. Glück – das sind Augenblicke. Da kommt ein Moment, in dem gar nichts Besonderes geschieht – man sitzt vielleicht im Zug, sieht hinaus, und man sieht irgendwas, das schön ist oder an die Kindheit erinnert, und auf einmal ist da ein Moment von Glück. Ganz warm wird einem. Alle Probleme sind für einen Augenblick weit weg, die Seele kommt zur Ruhe. Oder der erste Kaffee, das erste Glas Wein im Freien, in der Sonne, mit kurzen Ärmeln, nach dem langen Winter – da ist es wieder, ein unerhörtes Glücksgefühl. Sogar in unglücklichen Situationen stellt es sich ein. Als ich sehr elend krank war und dann endlich im Krankenhaus lag, im weißen Bett am Fenster, eine Infusionsnadel im Arm, eine Krankenschwester neben mir – alle Angst, alle Schmerzen flogen weg bei dem ungeheuren Glücksgefühl: Hier bin ich gut aufgehoben, sie sorgen für mich, mir kann jetzt nichts mehr passieren. Eine Geschichte von Margriet de Moor fängt mit dem Satz an: «Ich war eine glückliche Frau.» Diese niederländische Autorin ist die Weltmeisterin der ersten Sätze! Wer würde hier nicht weiterlesen wollen – warum «war»? Was ist passiert? Wo ist das Glück geblieben? Die Erzählung handelt davon, dass man das Glück nicht bemerkt, wenn es da ist, sondern erst, wenn man es verloren hat – in der wehmütigen Rückschau. Da ist was dran, und das sollte uns zu denken geben. In Goethes «Faust» sagt Faust zu Mephisto, als sie ihren Pakt schließen: «Werd ich zum Augenblicke sagen: Verweile doch, du bist so schön! Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehn!» Der Mann, der kein Glück mehr empfinden kann, ist bereit, für einen einzigen Glücksmoment seine Seele zu verkaufen. Jeder ist seines Glückes Schmied? Nein, es müssen schon glückliche Bedingungen zusammenkommen, und die haben manche Menschen in ihrem ganzen Leben nicht. Aber selbst wenn man sie hat – das Glück ist wirklich jeweils nur ein Augenblick; oder sagen wir so: Aus der Fülle der aneinandergereihten glücklichen Augenblicke kann es am Ende entstehen, das glückliche Leben. Lernen wir also, sie zu bemerken und sie, wenn sie da sind, ein wenig festzuhalten! 7/98

Rosenverkäufer

Also … da kommt schon wieder einer mit Rosen ins Lokal. Jeden Abend dasselbe Ritual, immer derselbe dunkelhäutige Mann, und nie kauft ihm in dieser Kneipe jemand eine Rose ab. Aber heute ist sein Tag! In der einen Ecke sitzt nämlich ein offensichtlich wichtiger junger Herr mit einer ganz wichtigen jungen Dame, der er unbedingt gefallen möchte. «Ey, was kosten deine Rosen?», bellt er quer durch den Raum, denn, nicht wahr, wir duzen unsere Ausländer ja immer gern. «Fünf Mark das Stück.» – «Hier haste dreißig Mark für zehn», schlägt der junge Herr vor. Der Rosenverkäufer zögert, willigt aber schließlich ein. Die wichtige junge Dame nimmt mit leicht amüsiertem Grinsen ihre zehn Rosen in Empfang und fängt sofort an, ihnen die Blätter auszuzupfen. Der Rosenverkäufer geht weiter. Manfred, Stammgast und Zyniker, sagt wie jeden Abend: «Nö, heute mal nicht.» Lili möchte gerade die ganze Welt umarmen, weil sie frisch verliebt ist, und darum kauft sie für alle am Tisch eine Rose, obwohl wir sie streng auf ihre Schulden hinweisen, aber nein, heute ist das Leben so was von schön! Da sitzen wir nun mit unsern blöden langstieligen Rosen. Zwei Freundinnen am Nebentisch lehnen kopfschüttelnd ab, als der Verkäufer ihnen den nun reduzierten Strauß hinhält, aber jetzt haben sie neuen Gesprächsstoff und diskutieren lange und heftig über das Elend der Tamilen, die Doktoren- und Professorentitel hätten und hier von cabriofahrenden Protzen gezwungen würden, für teures Geld genmanipulierte Rosen anzubieten, das ganze soziale Elend von Fernost wird gründlich bedacht. Mindestens fünf Biere lang. Ein Herr, den wir sonst nicht hier sehen, sitzt in der Ecke mit einer Dame, die sich sonst auch nicht hierher verirrt. Der Herr tuschelt mit dem Rosenmann und kauft dann den ganzen restlichen Strauß. Ein Weinkühler voll Wasser kommt auf den Tisch, die Dame errötet, der Rosenstrauß sieht imposant aus. Der wichtige junge Mann verlangt sofort auch so einen Wasserbehälter, obwohl seine Freundin zwei Rosen bereits die Köpfe abgerissen hat und sie im Mineralwasser schwimmen lässt. Lili, die natürlich auch noch fünf Mark Trinkgeld gegeben hat, denn heute soll es auch der Tamile schön haben, riecht an den von ihr bezahlten Rosen – aber diese Rosen duften nicht. Trotzdem ist sie glücklich, sie hat uns allen etwas Gutes getan, und nur darauf kommt es an, nicht darauf, wie wir gleich bei Regen und Nachtwind auf dem Rad mit einer langstieligen Rose nach Hause fahren – zwischen die Zähne werden wir sie klemmen müssen. Der Rosenverkäufer aber geht mit vollem Geldbeutel, leeren Händen und unbewegtem Gesicht weiter. Später sehen wir ihn gegenüber das Weinlokal betreten mit einem neuen Strauß langstieliger Rosen, duftlos, wahrscheinlich genmanipuliert, zu überhöhten Preisen. Diese Rosen müssen in unendlichen Mengen an geheimnisvollen Orten deponiert sein, sie gehen nie aus, sind sie doch das Symbol der Liebe, wie manipuliert auch immer. Zu Hause trocknen wir sie im Regal, bis zum nächsten Großreinemachen. Noch ein wehmütiger Blick, weißt du noch, das war der Abend, als Lili … und ab damit in den Papierkorb. 24/96

Über Stress und Termine

Also … das mit der Berufstätigkeit, das habe ich ja unbedingt gewollt. Und jetzt habe ich den Salat. Ich hetze durch die Gegend, sitze bald mehr im Zug als auf meinem Sofa, liege öfter in zu kurzen Hotelbetten herum als in meinem schönen großen Bett. Bei der Rückkehr von einer dieser Reisen zu Sendern und Redaktionen finde ich folgenden Zettel auf meinem Schreibtisch:

«Herr G. hat angerufen, möchte endlich einen Termin mit dir machen. Frau L. würde gern mit dir über eine neue Sendeform reden, haha. Die Kulturredaktion braucht spätestens morgen deinen Artikel. Für den Funk sollst du eine Glosse schreiben über das Frauenbild der Kohl-Regierung. Deine Mutter fragt an, wann du endlich mal kommst.»

Und ganz unten hin hat er geschrieben: «Ich hätte auch gern mal wieder einen Termin bei dir, vielleicht so zwei Stunden – hast du diesen Monat noch Zeit?»

Das hat gesessen. Ich überdenke meine Wirbelei, finde sie so sinnvoll nicht mehr. Ich rufe Herrn G. an und verschiebe den Termin, die Glosse über das Frauenbild der Kohl-Regierung sage ich ab – kenn ich doch schon, erst wollen sie so was, und dann senden sie es ja doch nicht. Für Frau L. erfinde ich eine Grippe, und die Kulturredaktion und die Mutter werden vertröstet.

Ihm aber lege ich einen Zettel hin: «Termin passt gut heute nachmittag, 16 Uhr.»

Es wird sehr gemütlich. Er kauft Kuchen, ich koche Tee, die Katzen liegen auf dem Sofa, der Hund auf unseren Füßen, und wir reden darüber, ob ich eigentlich immer noch fürs Selbstbewusstsein arbeite oder vielleicht fürs Geld oder einfach so oder aus missionarischem Drang …?

Es ist von allem etwas, aber ich rede mir ein: Wenn man wirklich genug Geld hätte, könnte man alles hinschmeißen. «Weißt du, was», sage ich, «jetzt füllen wir zusammen einen Lottoschein aus, und wenn wir dann zwei, drei Millionen gewinnen, dann ändern wir unser Leben.»

Sofort erfolgt das erbitterte Ringen um die richtigen Zahlen: sein Geburtstag, mein Geburtstag, Kennenlerntag, Katzengeburtstag, Hundefindedatum, Glückszahl – alles Quatsch, sagt er. Nach der Wahrscheinlichkeit könnten auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 kommen. «Das glaubst du doch selbst nicht», sage ich. «Wo soll denn da eine Wahrscheinlichkeit sein, wenn man blöde Kreuzchen in blöde Kästchen …»

«Komm», sagt er, «wir lassen es, alles Unsinn, klappt sowieso nie. Lieber arbeiten wir weiter, du könntest ja doch nicht bloß so rumsitzen mit deinen Millionen, ich kenn dich, du würdest ein Tierheim oder so was einrichten, und dann hätten wir erst recht nie einen freien Termin.» Heimlich habe ich aber doch mal einen Tipp abgegeben. Aber es war nichts, die Lottozahlen haben nicht mitgespielt. Statt meiner 8 haben die einfach eine 9 gezogen mit ihren albernen Kugeln; wo ich 18 vorschlage, kommen sie mir mit 16; ich bin für 43, und die entscheiden sich für 40, völlig ohne Sinn. Also: keine Millionen, kein Lebenändern.

Obwohl – eigentlich sollte ja das eine mit dem andern wirklich nicht so viel zu tun haben. Ich habe mir vorgenommen, dass mir so ein Zettel mit Terminvorschlag von jemandem, mit dem ich in derselben Wohnung lebe, nicht noch mal passiert. Das, scheint mir, war eines dieser Kreuzchen, die das sogenannte «Schicksal» malt. Die ändern mehr als sechs Richtige … 11/83

Status muss sein?

Also … ja, doch, auch wir haben uns eine Garnitur Satinbettwäsche angeschafft. Vom Feinsten. Das sah so lange verführerisch aus in den schönen Zeitungen, bis ich einfach nicht mehr widerstehen konnte. Satinbettwäsche also, hmmm, und hinein! Ach du liebe Zeit. Ein einziges Gerutsche. Das Laken lässt sich nirgends feststopfen und rutscht und klumpt, und das andere Laken, über das wir die Bettdecke legen, will eben diese Decke nicht haben – da rutscht alles sofort wieder runter, und mit den Fingernägeln bleibt man hängen, und es ist nicht kuschelig und wird nicht richtig warm, und wie es aussieht, wenn man es wäscht, darf ich mir gar nicht vorstellen – außerdem geht dann ja wohl die Bügelei wieder los, die wir bei Bettwäsche längst abgeschafft haben, da wird normalerweise nur noch gereckt, außer, wenn Mutter kommt. Die kriegt Gebügeltes, um die Zahl der Grundsatzdiskussionen schon mal um eine zu reduzieren. Also, nichts mit der Satinbettwäsche – die Katzen, die im Bett gern mal mitschlafen, mögen sie auch nicht. Fehlkauf. Und so geht es immer mal wieder mit Dingen, die «man» hat. Der Starmix – heiß gewünscht, endlich gekauft, zweimal benutzt –, nun steht er oben auf dem Schrank und denkt: Was soll ich in diesem Haushalt, in dem man mich nicht zu schätzen weiß? Ein Abendkleid. Ein einziges Abendkleid habe ich, 1985 oder 1986 gekauft, weiß ich nicht mehr genau. Man braucht doch mal ein Abendkleid! Jede Frau hat ein Abendkleid, lang und elegant! Da hängt es nun im Schrank. Aber ach! Ich bin so gar kein Gesellschaftsmensch, die Feste, nach denen andere sich verzehren, sind mir nun mal ein Gräuel, und nach wie vor schmeiße ich Einladungen zu Scheußlichkeiten wie Bundespressebällen oder großen Abendgesellschaften sofort schaudernd in den Papierkorb. Ich weiß, dass ich nie irgendwohin gehen werde, wo man ein Abendkleid braucht. Noch habe ich Größe 38, Tendenz steigend. Bald wird es nicht mehr passen – der schöne Schnitt! Der schöne Stoff! Gibt vielleicht noch seidene Sofakissen, auch gut. Mit den ganz hohen Absätzen ist es genauso. Muss eine Frau doch haben, oder? Wenigstens ein Paar. Muss sie vielleicht, muss sie aber nicht anziehen, weil der Fuß an den Kopf signalisiert: Habt ihr sie da oben noch alle? Sogar einen Pelz gab es früher mal bei mir, aber dazu muss ich ja wohl inzwischen gar nichts mehr sagen. Mit Freuden hingegen noch ein Wort zu Tanga-Höschen: Ich würde so gern mal eine Frau kennenlernen, die die mit Vergnügen trägt, diese richtigen Tangas, die hinten im Po verschwinden und vorne einschneiden – was für eine Erfindung, um das Bein länger erscheinen zu lassen! «Man» hat das aber als verführerische Frau, es sind die heimlichen Statussymbole, die Dinge, die einfach dazugehören – der echte Vamp trägt nun mal keine kochfeste Baumwolle, sondern den Seidenhauch in Tangaform. Ist Unterwäsche auch schon Status? Muss der ergraute Herr, der sich endlich die Harley-Davidson seiner Jugendträume leisten kann, dafür auch Minislips im Tigermuster anziehen, oder darf er seine Schiesser-Unterhosen auftragen und auch sein Bruchband anlegen? Echte Western-Motorradstiefel braucht er natürlich, aber darunter darf es gegen den Schweißfuß die kochfeste Arzt-Baumwollsocke sein. Weitere Statussymbole: der superflache Fernseher, der neueste Videorecorder, der CD-Player im Auto, und da gibt es sicher noch viel mehr, was ich nicht weiß, weil ich mich nicht in den richtigen Kreisen herumtreibe. Aber es steht ja alles in der Zeitung, man muss es nur nachmachen. Zum Beispiel Satinbettwäsche. Sieht wirklich wunderbar aus. Aber … 3/92

Wo, bitte, geht’s zum Paradies?

Also … gestern Abend waren wir bei Tiziana und Giambattista. Tiziana ist Friseuse, Giambattista ist Busfahrer. Sie leben in einem kleinen Ort in Norditalien und haben vor einigen Monaten geheiratet. Als Erstes müssen wir die ganze Wohnung ansehen. Alles ist bereits jetzt perfekt. Die Wohnung war ja auch schon ein ganzes Jahr vor der Hochzeit angemietet und Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter nach Maß eingerichtet worden: die Schrankwand im Wohnzimmer, die schweren Gardinen, die den Blick auf die Landschaft zuhängen, die Polstergarnitur, die komplette Einbauküche, das Schlafzimmer – ein Traum in Gold und Rosa, das riesige Bett, in dem sie wirklich erst in der Hochzeitsnacht zusammen schliefen – vorher lebten beide bei ihren Eltern.

Dann müssen wir die Fotoalben von der Hochzeit ansehen, das Brautkleid, die Geschenke. Von Rossana ist die Espressomaschine, was hat sie gekostet, Rossana? 325000 Lire! Donnerwetter. Und das ist Tante Simonetta, die am Hochzeitsabend ein Gedicht vorgetragen hat – hinten im Album ist es eingeklebt, wir müssen es sogleich anhören, abwechselnd, von Tiziana und Giambattista vorgetragen, die es auswendig können. Alle kleinen Anekdoten der Hochzeit werden uns erzählt. Und beim Abendessen, mit liebevollem Aufwand für uns gekocht, und am Tisch, auf dem zum ersten Mal noch ganz steif und neu das weiße Tischtuch mit den Veilchen liegt, dazu passende Servietten, Geschenk von Luisa, während wir essen vom neuen Goldrandgeschirr, Geschenk von Roberto und Carla, trinken aus den hochbeinigen Gläsern, Geschenk von der Nonna, währenddessen läuft natürlich, wie in allen italienischen Familien bis zum Zubettgehen, der Fernseher direkt neben dem Tisch, aber diesmal nicht mit Pippo Baudo, Adriano Celentano oder einem B-Western, sondern mit der Filmkassette von der Hochzeit, hat Sandro aufgenommen, ein bisschen verwackelt, aber, da! Da sieht man, wie Tiziana den Ring nicht über Giambattistas Finger kriegt, und das Jawort ist so schön, das spulen wir zurück und sehen es uns gleich dreimal an. Das Abendessen für alle im Restaurant Bellavista hat sehr viel gekostet, Giambattista zeigt die Quittung, und die Möbel sind auch noch nicht bezahlt, und die Ringe funkeln dick und golden.

Ich höre und sehe all das mit einer Mischung aus Rührung und Entsetzen und versuche, nur ja keinen großstädtischen Hochmut, keine Besserwisserei aufkommen zu lassen. Gegen die Coolheit «meiner» Kreise ist all dies ganz und gar unmöglich, aber ländliches Glück, verwurzeltes Brauchtum ist es auch schon nicht mehr. Gleichzeitig beneide ich Tiziana und Giambattista um ihre Fähigkeit, durch eine tadellose Einrichtung und eine prunkvolle Hochzeit glücklich zu sein, und ich denke mir, dass sie sich etwas vormachen, einen Traum träumen, dem kein Alltag standhält, denn so gestärkt wird das Tischtuch nicht bleiben, und das Schlafzimmergold wird auch verblassen. Hätte es nicht Improvisation getan anstatt Verschuldung? Aber sie sind nicht ich, und ich bin nicht sie. Sie machen es SO, ich mache es anders. Wenn sie uns besuchen, wundern sie sich über die Matratze auf dem Boden und die selbstgebauten Regale voller Bücher statt Kupfergeschirr. Von der einen Welt zur andern führen nur Besuchswege. Aber auf denen gehen wir freundlich und trinken Wein miteinander. Das Paradies entdeckt eh niemand von uns. Jeder nur sein Stückchen davon. 6/88

Über den Sinn des Lebens

Also … was ist denn nun der Sinn des Lebens? Gibt es einen immerwährenden, oder ändert er sich je nach Lebensalter? Vor einigen Jahren war die Midlife-Krise mächtig im Gespräch, jetzt ist plötzlich von der Sinnkrise die Rede – wo er ist, der Sinn des Lebens, in einer Zeit von Bomben, Kriegen, Rüstung? Außen in der bösen Welt kann er nicht liegen, also suchen wir doch mal im Privaten: trautes Heim, Glück allein, der ideale Lebens-zweck-zweck-zweck ist Borstenvieh und Schweinespeck? Und wieder fühle ich mich an mein Lieblingskinderbuch erinnert vom reichen Hund, der auf Seidenkissen schlief und alles hatte und dennoch seinem Herrchen weglief, denn er wusste: «Es muss im Leben mehr als alles geben.» Dieses «Mehr als alles», das wäre er ja dann, der berühmte Sinn des Lebens. Also: nicht reich sein, sondern glücklich.

Ja, was ist denn aber Glück? Gute Frage! «Erbärmliches Behagen», sagt Nietzsche, und bei Behagen scheiden sich die Geister auch schon wieder, und überhaupt, ist denn das Glück des Einzelnen dasselbe wie das Glück der Menschheit? Hätten wir also alle denselben Sinn des Lebens, wenn wir endlich wüssten, was das überhaupt ist? Ach, wie verzwickt. Meinungsforscher stellen alle Jahre wieder die «Sinnfrage» in Umfragen. Vielleicht kommen sie der Sache damit näher: «Worin sehen Sie den Sinn Ihres Lebens?», fragte das Allensbacher Institut für Demoskopie 1974 zum ersten Mal und jetzt wieder. 48 Prozent der Bundesbürger sahen den Sinn ihres Lebens vor zwölf Jahren darin, «glücklich zu sein», heute, im Jahr 1986, gilt das Gleiche für 62 Prozent. Also: Das eigene Glück steht als Lebensorientierung ganz vorn. Dabei macht die Familie wieder Punkte.

Hatte die Familie in älteren Umfragen an Wertschätzung deutlich verloren, wird sie jetzt für die Deutschen wieder zum Bezugspunkt. Das Glück, das man sich wünscht, scheint etwas mit Kindern, mit Familie zu tun zu haben. Verständlich: Werden die Welt, die Gesellschaft immer unüberschaubarer, die Zusammenhänge immer komplizierter, anonyme Instanzen immer kälter und bedrohlicher, dann ist Wärme nur im privaten Rückzug, im vertrauten Nahbereich von Familie zu finden.

Notlösungsglück? Ich werde mich hüten zu werten. Glück ist sehr viel Verschiedenes und sicher mehr als bloße Abwesenheit von Unglück. Aber Glück ist bestimmt nicht der «Sinn» des Lebens, es ist eher eine schöne Zugabe. Und jetzt stehen wir schon wieder vor der verdammten Sinnfrage. DER SINN DES LEBENS! Am jüngsten Tag werden wir ihn wissen. Der allerjüngste Tag, den ich kenne, ist der heutige. Die Ewigkeit hat also schon angefangen. Kann es sein, dass der Sinn des Lebens das Leben selbst ist? Und kann es sein, dass Umfrager die Sinnfrage immer nur deshalb wieder aufwerfen, weil Regierungen das gern möchten, um zu sehen, ob das Eigenheim oder das zweite Kind als Glücksziel genannt werden und ob man also die Bausparverträge oder das Kindergeld zum Stimmenfang einsetzt? Es muss wohl so sein. Denn anders lässt sich die Torheit einer solchen Umfrage gar nicht begreifen. 19/86

Noch mal Glück gehabt!

Also … wenn man von jemandem sagt: «Da hat er aber noch mal Glück gehabt!», dann heißt das doch eigentlich nichts anderes als: Dem ist etwas ganz entsetzlich schiefgegangen, aber er ist noch mal gerade so davongekommen, vielleicht mit dem berühmten blauen Auge. Noch mal Glück gehabt zu haben, setzt gehabtes Unglück voraus – man ist bei einem Unfall, einer Krankheit «dem Tod von der Schippe gesprungen», wie meine ostpreußische Großmutter Elise das drastisch nannte. Man war eben «noch nicht dran», man hat noch einmal Glück gehabt. Verdientes Glück? Zufälliges Glück? Gibt es den Zufall überhaupt? Und kann man Glück verdienen? Und ist Unglück eine Art Strafe? Wofür? Manche Menschen ziehen das Unglück geradezu an. Ihnen passiert alles: Der Blumentopf fällt ausgerechnet auf ihren Kopf, nur in ihre Wohnung wird eingebrochen, immer fahren ihnen Züge und Bahnen vor der Nase weg, und jede Krankheit erwischt sie. Andere haben das Glück gepachtet, und wenn sie doch mal Pech haben – dann haben sie mit Sicherheit gerade noch mal «Glück gehabt». Was denn nun – ist jeder seines Glückes Schmied, oder ist Fortuna launisch und gießt ihr Füllhorn aus, wo, wie und über wen sie will? Haben wir einen Anspruch auf Glück? Ist denn Glück machbar, für den Einzelnen, für die Gesellschaft? Und haben Weise, Philosophen eine Gelassenheit erreicht, die Glück und Unglück neutralisiert?

Keine dieser Fragen lässt sich beantworten, Glück ist für jeden Menschen etwas anderes, und die Freiheit gehört immer unabdingbar dazu – ohne die Freiheit, sich bewegen zu können, uneingeschränkt, kann es kein Glück geben.

Aber: «Glück gehabt» – das ist für jeden dasselbe, das bedeutet, einer Beinahe-Katastrophe entronnen zu sein. Glück gehabt verzögert für eine Sekunde den Herzschlag; Glück gehabt rückt allen kleinlichen Ärger ins rechte Maß zurück; Glück gehabt gemahnt an die Begrenztheit des Lebens, an den winzigen Schritt, der zwischen Jetzt und Aus zu tun ist; Glück gehabt macht ein anderes Gesicht; Glück gehabt ist ein Moment, der noch nach Jahren frisch und brennend plötzlich spürbar wird – die Erinnerung an die Sekunden im splitternden Auto, und plötzlich steht man daneben, unversehrt. Daneben wird alles andere klein und bedeutungslos. Die Narkose, aus der man nach der Operation erwacht, und es beugt sich jemand über einen und flüstert: «Glück gehabt!» Diesen Augenblick habe ich erlebt. Er war unbeschreiblich, er war der eigentliche Anfang meines Lebens, denn über «Leben» hatte ich bis dahin nicht so richtig nachgedacht, außer, dass ich bei jedem Liebeskummer sofort am liebsten tot gewesen wäre. Wer «Glück gehabt» hat, spielt mit solchen Gedanken, glaube ich, nicht mehr. Der Schreck sitzt zu tief. Dass einer, der das Glück gehabt hat, einen Flugzeugabsturz zu überleben, im selben Jahr seinem Leben ein Ende setzt, weil er vielleicht Fehler nicht eingestehen kann und einen Karrierebruch nicht ertragen, das ist an der zurückliegenden Affäre Barschel für mich die unbegreiflichste Seite gewesen. Wer das Glück hatte, «dem Tod von der Schippe zu springen» – liebt der das Leben nicht mit jeder Faser? 26/87

Oberflächen und was darunter liegt

Sie müssen es nicht lesen, wenn du nicht willst!

Also … als neulich diese melancholischen Rückblicke auf zwanzig Jahre Woodstock waren, fiel mir wieder ein, seit wann wir uns alle duzen: Damals hatte es angefangen, dieses «Seid umschlungen, Millionen», damals waren wir alle Freaks im selben Sinne, und jetzt sind wir Mitte vierzig, tragen Seidenkleid und Nadelstreifen und halten uns mit Sie-Sagen noch immer nicht auf.

Aber nach uns wächst eine neue Generation heran, die trägt weiße Hemden und hat ausrasierte Nacken, und die verbittet es sich, von uns Flower-Power-Veteranen geduzt zu werden. Das sind die kommenden Börsenmakler, die parteibuchgebundenen Fernsehredakteure, die Jungunternehmer mit Autotelefon im Babybenz, und die husten uns was, wenn wir sagen: «Kannste dein Auto mal ein Stück weiter vorfahren, dann kann ich mein Motorrad noch dahinterklemmen.» – «Was interessiert mich Ihr Motorrad», sagen sie, entschwinden in der Karibik-Bar und trinken Gin Tonic, und ich steh wütend da. Und dann ertappe ich mich dabei, dass ich auch nicht von jedem geduzt werden will. Dass es mir kalt den Rücken runterlief, als gestern der unangenehme Typ in der Kantine, den ich gar nicht kenne, mir entgegenrief: «Setz dich doch hierher.»

Wirke ich auf die Neuen, Jungen, Schönen ähnlich anwidernd wie der da oder andere auf mich? Und ist es nicht schön, ein paar Leute auch durch beharrliches Siezen immer spüren zu lassen, dass sie einem so nah wieder nicht sind? Irene kann mich vertraulich duzen bis an ihr seliges Ende, ich werde es nie erwidern, nie. Ich werde immer sagen: «Hatten Sie ein schönes Wochenende?», und ich werde denken: «Ja, mit Lores Mann, du blöde Kuh.» Ich bewahre mir meine boshaften Reservate.

Den umgekehrten Fall gibt es auch, da ist ein Mann, mit dem ich seit Jahren immer wieder zusammenarbeite, aber der lässt mich nicht durch ein nettes kleines Du näher an sich ran, er besteht auf Herr Soundso, und es macht mich krank vor Eifersucht, dass Karin ihn duzt, und ich weiß nicht, wieso.

Toll ist, wenn man mit einem Herrn in Schlips und Jacke, einem richtigen Direktor, mal in eine Kneipe gelangt, wo noch Tom Waits und Fleetwood Mac aus den Lautsprechern donnern und die Bedienung im T-Shirt, Aufschrift «Don’t worry, be happy», an den Tisch geschlurft kommt und uns beide duzt. Was tut der Herr Direktor dann? Wird er ganz jung und dynamisch und duzt zurück? Denkt er, sie will ihn heiraten? Verbittet er sich derlei Vertraulichkeiten? Er sagt, jaja, genau wie neulich, als ich geschäftlich in Amerika war, da sagen ja auch alle Harry und Ginger und Jack zueinander, ich finde das höchst sympathisch, und du antwortest ihm: Ist schon okay, Robert. Aber damit wird er nun wieder ganz schwer fertig, denn er verkauft ja nur den Oldtimer für dich in seinem Gebrauchtwagenhandel, und da ist zu große Nähe schädlich für den saftigen Preis, der ihm vorschwebt.

Ach! Immer diese Feineinstellungen des Lebens. Gestern kommen zwei uralte Freunde und bringen ein nettes junges Mädchen mit: «Das ist Sylvia.» Gut, wir sagen: «Tag Sylvia, willst du auch ein Glas Weißwein trinken?», und sie sieht mich an und sagt: «Ich kenn Sie aus BRIGITTE, ich les immer Ihre Kolumne, wie fallen Ihnen bloß immer neue Themen ein?» Und ich seh sie an und lege den Kopf schief und sage: «Sylvia, noch viel leichter, als du denkst. Nächstes Mal zum Beispiel werde ich über das Duzen und das Siezen schreiben, obwohl ich nicht mal eine klare Meinung dazu habe.» – «Ja», sagt sie nachdenklich, «da haben Sie recht, kompliziertes Thema, vielleicht könnten Sie erwähnen, dass die Beauvoir und Sartre sich ein Leben lang gesiezt haben?»

«Du sagst es, Sylvia», sage ich, «genau das werde ich schreiben. Und es allen Ehepaaren empfehlen. Willst du nun Weißwein oder nicht?» 22/89

Über ganz feine Parfümerien

Also … ich habe immer noch Schwellenangst vor diesen ganz, ganz feinen Parfümerien. Aber alles gibt es nun mal im Kaufhaus, Drogeriewaren Erdgeschoss, nicht, und außerdem finde ich Schwellenangst idiotisch und will sie überwinden.

Ich brauche eine getönte Feuchtigkeitscreme. Welche? Keine Ahnung, man wird mich ja beraten.

In solchen Läden bedienen Göttinnen, Schönheitsköniginnen, Anwärterinnen auf Gatten aus der Millionärsklasse. Sie verkaufen nicht nur die teuersten Parfüms, sie duften auch danach, und sie tragen Seidenblusen und korallrote Stöckelschuhe mit 15-cm-Absatz. Sie haben lackierte Lippen und lackierte Fingernägel in exakt derselben Farbe, einen Teint wie ein Pfirsich und einen Hauch Rouge auf den Backenknochen. Sie haben seidige lange Wimpern und blaue Lidschatten, leise schöne Stimmen und einen ganz besonderen Blick, mit dem sie mich nun mustern, wenn ich – etwas zu laut grüßend – ihren Glas- und Spiegelpalast betrete. Denn ich habe eine rote Nase (immer) und bin blass, deshalb will ich ja die getönte … Sie wissen schon. An mir ist nichts besonders erlesen, und die Damen sehen das mit einem Blick. Deshalb hat auch zunächst keine von ihnen Lust, sich hinten aus der Sitzecke zu lösen, aber dann quält sich doch eine herbei. Wenn mich jetzt mein Mut verlässt, kaufe ich Nivea und bin schnell wieder draußen, wenn ich aber meinen Kampftag habe, lasse ich mich auf die getönte Creme ein. Die Gazelle mustert mich müde und fragt sich, warum ich es nicht im Kaufhaus versuche. Dann legt sie mir schweigend eine Dose auf den Ladentisch. «Nur die?», frage ich. Sie legt drei weitere Produkte daneben. «Was ist der Unterschied?», frage ich. «Bei Ihrer Haut», sagt die Elfengleiche, «würde ich sowieso eher ein Transparent-Make-up empfehlen.» Ich bin froh über eine Empfehlung, möchte aber doch den Grund wissen. «Wieso», sage ich, «was ist mit meiner Haut?» – «Bitte», meint sie gekränkt, «es war nur ein Rat.»

Es ist sinnlos. Ich entspreche nicht ihren Anforderungen, ich kränke sie durch meine Anwesenheit. Aber irgendwie kränkt sie mich auch. «Da gibt es doch so Wüstenfarben», höre ich mich zu meinem Entsetzen sagen. «Wüstenfarben?» Sie sieht aus, als würde ihr schlecht. Ich kenne kein Halten mehr. «Ja, Wüstenfarben. In der Werbung habe ich das gesehen, so Goldtöne, toll, aber ich weiß die Firma nicht.» Sie blickt gequält zu ihrer Kollegin, die sich die Nägel feilt. «Dominique», sagt sie, «haben wir Wüstenfarben?»

Dominique schlendert heran. «Das ist doch out», sagt sie, «das war letzten Herbst.» – «Sie hören es», fügt die Erlesene hinzu. Was nun? Ich frage nach einem Pröbchen der Getönten. Unten in der Schublade (in die gut verspachtelten Gesichter kommt ein Hauch natürliche Farbe) findet sich eins. Ich schmiere mir ein bisschen ins Gesicht, und die beiden Schönen sagen unisono: «Tun Sie es doch auf die Hände, da sieht man es auch.» Ich will es aber im Gesicht sehen, denn meine Hände haben eine ganz andere Farbe. Es sieht ganz gut aus – ich nehme eine Tube, zahle, gehe. Und ich weiß: Ich muss in puncto Selbstbewusstsein noch viel lernen. Auch in puncto Toleranz: Denn so, wie sie mich irritiert ansehen, so irritieren mich die Edlen aus den Kristallpalästen auch. Solange wir uns gegenseitig so abschätzig mustern, Schwestern, fehlt’s mit der Solidarität noch weit! 20/83

Über Literatur und Fensterputz

Also … wenn die Sonne so schräg durch die Fenster fällt, dann sieht man schon, dass die Fenster verdammt schmierig sind. Ich sehe hoch von meinem Buch und denke: Müssten dringend mal wieder geputzt werden, unbedingt. Ist ja völlig milchig alles! Man merkt überhaupt nicht, dass es Sommer ist. Ich les jetzt noch das Kapitel fertig, wo Madame Bovary so traurig ist, weil Leon nicht da ist, und wo sie immer an ihn denken muss, und dann putz ich die Fenster.

Ausgerechnet die Fenster! Da brauch ich ja die Leiter, und die steht im Keller, vollgepackt mit Klamotten, alte Schuhe, glaub ich. Oder so. Die räum ich nicht extra alle runter, dann putz ich die Fenster eben nicht. Ich kann ja auch woanders anfangen, staubsaugen müsste man nämlich auch mal, wenn ich ehrlich bin. Richtig muffig sieht der Teppich aus, Muff von tausend Jahren. Madame Bovary kauft sich neue Kleider, um sich aufzubauen, das muss ich schnell noch lesen – ein blaues Kaschmirkleid mit Schärpe! Toll. Frustkauf, typisch, aber ich kann sie so gut verstehen, so was hilft, wenn auch nur kurz. Übrigens habe ich gar keine Staubsaugertüten mehr, und das ist vielleicht immer ein Zirkus – die kann man nicht einfach so kaufen, nein, die muss man bei der hochheiligen Firma per Zettel bestellen, und den Zettel find ich nie im Leben, da brauch ich gar nicht erst mit Suchen anzufangen. Ich könnte ja die Möbel mal polieren, die sehen mächtig grau aus, und wenn die Möbel schön glänzen, das ist doch schon die halbe Miete – ich fang mit dem Gläserschrank an, gleich.

Emma Bovary lernt jetzt Italienisch, bloß, um mal was ganz anderes zu machen … Ich müsste auch dringend mal was anderes machen, so geht das nicht weiter, ewig der gleiche Trott, morgen kauf ich mir auch ein blaues Kleid und lern Italienisch, aber erst polier ich die Möbel, das ist beschlossen.

Obwohl – die Küche sieht furchtbar aus. Ich müsste in der Küche anfangen, ich müsste überhaupt irgendwo gezielt anfangen und mich dann durcharbeiten. Macht man erst die Fenster oder erst die Böden? Ich weiß schon, wenn ich hinten fertig bin, ist es vorn wieder dreckig, ich kenn doch diesen Haushalt – alles sinnlos. Dieser Haushalt ist gegen mich, ich kann machen, was ich will, der stellt selbsttätig Chaos her. Zu viele Bilder, zu viele Zeitungen, Krimskrams, Noten, Nippes – alles staubt ein. Man müsste rigoroser wegschmeißen. Überhaupt, das ist die Idee! Ich schmeiß alles weg. Ich brauch doch den ganzen Plunder gar nicht, morgen schmeiß ich alles weg, ein Tisch, ein Schrank, ein Bett, ein Stuhl, aus. Weg mit dem Teppich, nackter Boden, einmal die Woche fegen, fertig. Klare Linie, keine Putzerei, keinen Ärger, auf der Matratze sitzen und lesen, was aus Madame Bovary wird – in aller Ruhe.

Aber die Fenster! Ich kann doch die Fenster nicht rausreißen. Die Fenster sind und bleiben schmierig. Ich muss sie putzen, sonst kann ich bald am hellen Tag nicht mehr lesen. Er kriegt dich einfach klein, so ein Haushalt, immer.

Hat Madame Bovary nie putzen und spülen müssen? Die Literatur erzählt uns auch immer bloß die Hälfte!

Morgen fang ich mit den Fenstern an. Obwohl, die Leiter … 18/86

Über «die Jugend»

Also … neulich hat sich wieder jemand aufgeregt im Bus – «die Jugend», die sei nun wirklich furchtbar, faul, zottelig, frech, verwöhnt, verhascht und überhaupt. «Die Jugend» waren zwei kecke Knaben, die Gummibärchen auf die Fensterscheiben klebten. Wirklich skandalös.

Toll, wie fix manche Leute «die Jugend» umreißen können, wie schnell da ein fertiges Bild gemalt ist (wahlweise auch geeignet für «die Neger», «die Kommunisten», «die Frauen» oder gar «die Gesellschaft»).