10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: DUMONT Buchverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Hempel hat keinen Traum. Ja, tatsächlich: Er hegt keine besonderen Wünsche für sein Leben. Seine Freundin Elfie hingegen ist besessen von Träumen. Um ihr zu gefallen, erfindet Hempel einen: einmal den New-York-Marathon mitlaufen. Als er gegen jede Wahrscheinlichkeit eine Zusage bekommt, hat er ein Problem. Friederike ist erfolgreiche Professorin, hat einen tollen Mann und ist gerade Mutter geworden. Alle glauben, sie müsse überglücklich sein – in Wirklichkeit jedoch wünscht sie sich nichts sehnlicher, als aus ihrem Leben zu verschwinden. Eines Tages bietet sich den beiden die Chance, für eine Zeit lang alles hinter sich zu lassen – in einem Hotel, das keine Touristen beherbergt, sondern Menschen, die den Halt verloren haben. Doch als Hempel und Friederike sich dort begegnen, kommt alles anders als gedacht … Voller Fantasie erzählt ›Nicht aus der Welt‹ von Vereinsamung inmitten von Menschen, von Lügen und unausgesprochenen Wahrheiten, von den vielen Formen des Verschwindens. Klug und unheimlich lustig legt Anne Köhler das Abgründige und Absurde im Leben frei – und zeigt, wie aus einer Flucht vor dem eigenen Leben eine Reise zu sich selbst werden kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 469

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Hempel hat keinen Traum. Ja, tatsächlich: Er hegt keine besonderen Wünsche für sein Leben. Seine Freundin Elfie hingegen ist besessen von Träumen. Um ihr zu gefallen, erfindet Hempel einen: einmal den New-York-Marathon mitlaufen. Als er gegen jede Wahrscheinlichkeit eine Zusage bekommt, hat er ein Problem.

Friederike ist erfolgreiche Professorin, hat einen tollen Mann und ist gerade Mutter geworden. Alle glauben, sie müsse überglücklich sein – in Wirklichkeit jedoch wünscht sie sich nichts sehnlicher, als aus ihrem Leben zu verschwinden.

Eines Tages wird den beiden diese Möglichkeit eröffnet: für eine Zeitlang alles hinter sich zu lassen – in einem Hotel, das keine Touristen beherbergt, sondern Menschen, die den Halt verloren haben. Doch als Hempel und Friederike sich dort begegnen, kommt alles anders als gedacht …

Voller Fantasie erzählt ›Nicht aus der Welt‹ von Vereinsamung inmitten von Menschen, von Lügen und unausgesprochenen Wahrheiten, von den vielen Formen des Verschwindens. Klug und unheimlich lustig legt Anne Köhler das Abgründige und Absurde im Leben frei – und zeigt, wie aus einer Flucht vor dem eigenen Leben eine Reise zu sich selbst werden kann.

© Katja Zimmermann

ANNE KÖHLER wurde 1978 in Gießen geboren und lebt als Autorin und Texterin in Berlin. Ihr Debütroman ›Ich bin gleich da‹ erschien 2015 bei DuMont. Für die Arbeit an ›Nicht aus der Welt‹ erhielt sie ein Arbeitsstipendium des Berliner Senats. Ihr Schlupfloch aus dem eigenen Leben hat sie im Schreiben gefunden – dank ihrer Familie kehrt sie aber immer wieder daraus zurück.

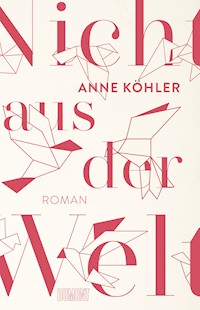

Anne Köhler

Nicht aus der Welt

Roman

Von Anne Köhler sind bei DuMont außerdem erschienen:

Nichts werden macht auch viel Arbeit

Ich bin gleich da

Die Autorin dankt dem Berliner Senat für die Unterstützung ihrer Arbeit an diesem Buch.

eBook 2022

© 2022 DuMont Buchverlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln

Umschlagabbildung: © Greens87/istockimages

Satz: Fagott, Ffm

eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

ISBN eBook 978-3-8321-8264-9

www.dumont-buchverlag.de

Hempels Traum

Keine Träume, hätte ich sagen sollen, dachte Hempel. Er reichte dem Airline-Mitarbeiter am Check-in-Schalter seinen Pass über den Tresen und beobachtete aufmerksam seine Reaktion. Hempel kannte die Gesichtsausdrücke, die der Blick auf seinen vollständigen Namen üblicherweise hervorrief: ungläubiges Staunen, Belustigung, schlimmstenfalls Mitleid. Doch der Airline-Mitarbeiter verzog keine Miene, gab ihm den Pass zurück und forderte Hempel mit einer gelangweilten Handbewegung auf, seinen Koffer auf die Waage zu stellen. Und obwohl Hempel sich immer darüber aufregte, dass jeder seinen Namen kommentierte, war er jetzt enttäuscht. Hatte der Airline-Mitarbeiter etwa nicht richtig hingeschaut? Erst beim Blick auf die Gewichtsanzeige wirkte der Mann irritiert, sagte aber noch immer nichts, während er den Aufkleber für den Koffer ausdruckte. Hempels Koffer wog nicht viel, er wog sogar lächerlich wenig, so wenig, dass er sich dadurch offenbar verdächtig machte. Mein Gepäck wiegt genauso viel wie mein angeblicher Traum, dachte Hempel und sagte erklärend »Funktionswäsche« zu dem Airline-Mitarbeiter. Als dieser nur die Nase rümpfte, schob er hinterher: »Marathon, verstehen Sie?« Der Airline-Mitarbeiter schien nicht im Mindesten beeindruckt zu sein. »Wie nennt man Ihren Beruf eigentlich – Steward?«, fragte Hempel in dem Versuch, lässig zu wirken. Der Airline-Mitarbeiter ignorierte die Frage mit zusammengepressten Lippen und befestigte die Banderole, die das klägliche Gepäck Hempels Bordkarte zuwies, am Koffergriff. Es hätte Hempel nichts gebracht, den Koffer vollzupacken, es gab nichts, was ihm helfen, nichts, das ihn vor dieser Reise noch bewahren würde. Weiter hinten in der Halle sah er Elfie am Kaffeestand anstehen. Sie hatte sich in den Kopf gesetzt, ihm etwas zu essen zu besorgen, sie war davon überzeugt, dass er unterzuckert war. »Dann bist du immer so dünnhäutig und wirkst fahrig«, hatte sie gesagt und nicht zugelassen, dass er den Vorrat an Müsliriegeln in seinem Rucksack anbrach. Er werde diese Reserve noch brauchen, er habe eine lange Reise vor sich, und man könne nie wissen, was alles passiere, zu welchen Verzögerungen es komme, zu welch unvorhergesehenen Umständen. Hempel war schleierhaft, wie er die Masse an Müsliriegeln in seinem Rucksack jemals bewältigen sollte, doch er hatte Elfie nicht widersprochen, sondern war froh, einen Moment für sich zu sein.

Vor dem Bereich der Check-in-Schalter sah er ein Pärchen, das verzweifelt versuchte, das Gewicht eines Koffers zu reduzieren. Sie nahmen probeweise Bücher heraus und packten den Restinhalt um, als könnten sie ein paar Gramm gewinnen, indem sie die Hohlräume zwischen den einzelnen Packstücken verringerten. Die Frau setzte sich auf den Koffer, um den Deckel zu schließen, beide atmeten sichtlich erleichtert aus, als die Verschlüsse zuschnappten. Der Mann trug den Koffer zur Kontrollwaage, schüttelte niedergeschlagen den Kopf und kehrte um. »Ich habe noch Platz, ich kann gern etwas von euren Sachen in meinen Koffer packen«, rief Hempel ihnen freundlich zu und bereute es sofort, als ihn der eisige Blick des Airline-Mitarbeiters traf. Jetzt hat er mich erst recht auf dem Kieker, dachte Hempel, man fliegt nicht in die USA und bietet Fremden ungestraft Platz in seinem Koffer an. Schließlich wurde man heutzutage überall darauf hingewiesen, dass man sein Gepäck nie unbeaufsichtigt lassen durfte, ja, dass man am besten im Koffer geschlafen und ihn vor der Fahrt zum Flughafen noch einmal auf fremde Gegenstände kontrolliert haben sollte. Hempel senkte rasch den Blick, nahm die Bordkarte entgegen und drückte seinen kleinen Rucksack an sich, um seine Gewissenhaftigkeit, was die Gepäckstücke anbetraf, zu demonstrieren.

Akribie gehörte nicht zu Hempels Stärken, obwohl es auf den ersten Blick so hätte wirken können. Wer im sechsundzwanzigsten Semester studierte, dem war doch wohl eine gewisse Gründlichkeit zu attestieren oder aber fehlender Ehrgeiz. Bei Hempel traf beides nicht richtig zu. »Faulheit«, meinte seine Mutter, Trägheit, dachte er, vielleicht ein bisschen. Obwohl man ihm das in den letzten vier Jahren wirklich nicht mehr nachsagen konnte, genau genommen seit der Traum Teil seines Lebens geworden war. Zwar war er in seinem Studium nicht nennenswert vorangekommen, hatte aber immense Energien mobilisiert, um das Konstrukt seines Traumes aufrechtzuerhalten, sodass er mittlerweile fast selbst an ihn glaubte.

Elfie war besessen von Träumen. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum stand in goldener geschwungener Schrift an der Wand in ihrem Wohnzimmer. Ebenfalls besessen war Elfie von Wandtattoos. Außerdem vom Fernsehprogramm, wodurch sich viele ihrer Leidenschaften begründeten: Einrichtungsserien, Shoppingsendungen, Realitysoaps, Castingshows – Hauptsache »echte Emotionen«. Daher kannte sie Hempel auch, denn er hatte bei »Berlin Diary« mitgespielt, eine Scripted-Reality-Soap der schlimmsten Sorte. Man hatte ihn in den Neukölln Arcaden angesprochen, und da er dringend Geld gebraucht hatte – so ein Studium finanzierte sich schließlich nicht von selbst –, stand er wenige Tage später bereits in einer Bowlinghalle vor der Kamera. Texte auswendig zu lernen gehörte genauso wenig zu seinen Stärken wie zu improvisieren, das musste auch der Regisseur bald einsehen, er strich Satz für Satz seines Textes zusammen und platzierte Hempel schlussendlich stumm im Hintergrund, wo er unmotiviert Bowlingkugeln auf die Bahn hievte, während im Vordergrund ein Paar seine fingierten Beziehungsstreitigkeiten für die Ewigkeit festhielt.

Hempels Glück war sein Aussehen: die großen braunen Augen, das dichte Haar, der leichte Bartschatten, die vollen Lippen – nur deswegen hatten sie ihn als Randfigur besetzt. Es reichte, um die hübsche Maskenbildnerin zu beeindrucken. Diese pirschte sich in einer Pause an ihn heran und bot ihm einen Schokoriegel an, offenbar da schon seine Neigung zur Unterzuckerung ahnend. Hempel hielt nur den einen Drehtag durch, aber am Ende desselben hielt er einen Zettel mit Elfies Telefonnummer in der Hand. Drei Mal trafen sie sich anschließend zu Spaziergängen: in den Park, ans Ufer, durch die Laubenkolonie. Elfie war erfrischend anders als Hempels Kommilitoninnen, die immer in globalen Zusammenhängen dachten und handelten, was unglaublich anstrengend und ermüdend sein konnte, vor allem, weil sie dabei das, was direkt um sie herum war, aus den Augen verloren. Die meisten von ihnen wussten nicht einmal, dass es sich bei ihrem Studiengang früher einmal um einen Magisterstudiengang gehandelt hatte, denn sie machten Bachelor und Master und fragten erstaunt: »Geht das denn überhaupt noch, eine Magisterarbeit schreiben?«

Hempel war sich nicht sicher, wie genau der Studiengang heute hieß, denn er war in den letzten Jahren immer wieder umbenannt worden. Er hatte auf einer Liste seiner Mutter gestanden, die sie ihm zum Ende der Schulzeit in die Hand gedrückt hatte, und Hempel hatte einfach den obersten in das Formular von der Uni übertragen. Wehr- und Zivildienst waren ihm erspart geblieben; wegen seiner Rückenprobleme hatte man ihn ausgemustert, auch wenn seine Mutter bis heute theatralisch behauptete, er hätte den Dienst an der Waffe verweigert.

Anfangs war Hempel einer von circa zehn Prozent männlichen Studenten in seinem Studiengang gewesen. Mit den Jahren war der Anteil geschrumpft, Hempel sah nie andere Männer, höchstens einmal von Weitem, und sicher konnte man da auch nicht sein seit den Trends mit dem Androgynen, der Boyfriend- und Oversize-Mode, vielleicht hatten sie sich auch nur ans Institut verirrt oder holten jemanden ab.

Wenn Hempel sich in einer Gruppe mit seinem Nachnamen vorstellte, gab es verlässlich jemanden, der sich nicht zu blöd war, ihn zu fragen, wie es bei ihm unterm Sofa aussah. Hempel hatte sich unzählige Male ein Lächeln abgerungen. Die mitfühlende Kommilitonin bemerkte dann, dass er das sicher schon hundertmal gehört habe und fragte, warum er sich nicht einfach nur mit seinem Vornamen vorstelle. Daraufhin erstarb das Lächeln auf seinen Lippen. Es gab einen guten Grund dafür, dass er genau das nicht tat, einen Grund, den er für sich behielt: Sein Vorname war noch schlimmer.

Als Ablenkungsmanöver hatte Hempel sich mehrere politisch brisante Aussagen zurechtgelegt. Seine Kommilitoninnen liebten es, sich in politische Diskussionen zu verstricken – mit einer gut platzierten Bemerkung zur Bekleidungsindustrie oder der Fairtrade-Problematik konnte man sie eine gute halbe Stunde lang beschäftigen. Wenn das Gespräch erneut in persönliche Gefilde abzudriften drohte, erwähnte Hempel seine Semesterzahl, woraufhin seine Gesprächspartnerinnen verlässlich das Interesse verloren und ihn betont kumpelhaft mit Hempel anredeten. Sie waren engagiert und ehrgeizig, einen Langzeitstudenten hielt man besser auf Abstand, bevor er einen mit in den Abgrund zog. Elfie war weniger verkopft, eher pragmatisch und gefühlvoll – eine Wohltat für Hempel. Als sie seinen vollen Namen hörte, schwieg sie taktvoll, legte ihm ihre Hand auf den Arm und drückte zwei-, dreimal sanft zu, tröstend und irgendwie aufmunternd. Nie machte sie einen Witz daraus. Alles zwischen ihnen hätte gut sein können – wenn das mit dem Traum nicht gewesen wäre.

Ohne Traum könne niemand existieren, hatte Elfie einmal gesagt und in schillernden Farben von ihrem Kindheitstraum erzählt, eines Tages mit Delfinen zu schwimmen. Da hätte er es schon kommen sehen müssen, aber vorausschauend zu sein gehörte ebenfalls nicht zu Hempels Stärken, und so wurde er völlig überrumpelt von ihrer Frage: »Und wovon träumst du?« Fieberhaft suchte er nach einer Idee, hoffend, dass sein Schweigen dem Moment Wichtigkeit und Dramatik verlieh. Doch dann kam »Marathon« aus seinem Mund, und als er sah, wie wenig Eindruck das auf Elfie machte, dass es offensichtlich als Traum nicht taugte, schob er noch »New York« hinterher. Fast vier Jahre lag das jetzt zurück. Vier Jahre, in denen Hempel plötzlich einen Traum hatte, über den er reden konnte, über seine Fortschritte beim Training, denn damit hatte er wahrhaftig begonnen. Er hatte sich sündhaft teure Laufschuhe gekauft und war vier Mal pro Woche losgelaufen, zuerst schwungvoll, mit den besten Vorsätzen, dann in einen Trab verfallend, der rasch in eine gemächliche Gangart mündete, bis Hempel sich als Spaziergänger wiederfand, der auf einer Bank unter einem Baum eine Pause machte. Wenn er von diesen gescheiterten Laufversuchen zurückkehrte, wirkte er stets abgekämpft, auch wenn es nicht seine Ausdauer war, mit der er gerungen hatte, sondern sein innerer Schweinehund. Insgeheim genoss er es, im Besitz eines Traumes zu sein. Wenn er vor Elfie oder ihren Freunden darüber redete, fühlte sich der Traum ganz real an, als wäre Hempel ehrgeizig und zielstrebig – etwas, das ihm von jeher fremd gewesen war; er hatte sich mit allen Umständen stets zufriedengegeben, wie sie waren. Anfangs hegte er Zweifel, ob Elfie nicht auffallen würde, dass weder sein Körper noch seine Kondition nennenswerte Veränderungen aufwiesen. Doch mit der Zeit hörte er auf, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Auch hörte er auf, darüber nachzudenken, wie er mehr als 42Kilometer laufen sollte, und schon gar nicht dachte er noch daran, dass das nicht wirklich sein Traum war, sondern der eines anderen Hempels, eines besseren, eines Hempels voller Hoffnungen und Ideale.

Die Wahrscheinlichkeit, dass man ausgerechnet ihn mitlaufen ließ, war verschwindend gering. Es gab nicht viele Chancen, eine Zulassung für den New York City Marathon zu erhalten. Eine war ein Haufen Geld, die zweite eine Spitzenzeit bei einem anderen Marathon. Die einzige Möglichkeit, die für Hempel infrage kam, war das Losverfahren. Er hatte gelesen, dass die Zahl der Interessenten die Zahl der Plätze um ein Vielfaches überstieg, und sich daher relativ gelassen um einen Startplatz beworben. Drei Jahre lang erfolglos. Was ihm beim Recherchieren entgangen war: Wer drei Jahre in Folge nicht ausgelost wurde, hatte im vierten Jahr automatisch Anspruch auf eine Teilnahme.

Er hatte es bereits geahnt, als er vor ein paar Monaten den Umschlag aus Elfies bebenden Händen in Empfang genommen hatte. Vielleicht lag es am Gewicht, dass der Brief sich so bedeutungsvoll anfühlte, beinahe schicksalhaft. Eine schmale Broschüre lag bei, die Hempel beim Öffnen herausfiel und die Elfie sogleich aufhob und aufschlug, bevor sie ihn mit leuchtenden Augen ansah, die Broschüre an ihre Brust presste und ehrfürchtig wisperte: »Du bist dabei, in New York …«

Wenn Elfie New York sagte, dachte sie vor allem an Sex and the City, an teure Schuhe und fancy Cocktails in trendigen Bars. Auch Hempel sprach es andächtig aus; er hatte sich während seiner Trainingsstunden einmal eine Fotoausstellung über New York in den Sechzigerjahren angesehen und den zehn Jahre alten Katalog der MoMA-Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie durchgeblättert. Er stellte sich die Wolkenkratzer wie einen Wald aus dicht stehenden, riesenhaften Bäumen vor, glänzend und glatt, in einen immerwährenden Schimmer getaucht, der auch tief in der Nacht nicht erlosch. Man stieß bei der Bildersuche im Internet darauf, man konnte die Skyline sogar auf Leinwand bei jeder x-beliebigen Einrichtungskette kaufen: tiefe Schluchten erhellt von Abertausend glitzernden Lichtern, wahlweise mit oder ohne das World Trade-Center. Die Stadt, die niemals schlief. Dort wäre es nicht wie in Berlin, wo man vor zehn Uhr morgens Schwierigkeiten hatte, ein geöffnetes Café zu finden.

Nach den ersten kläglich gescheiterten Laufversuchen hatte Hempel an einem Trainingsmorgen müde im Dunkel des Treppenhauses vor seiner Wohnung gestanden, schlotternd und ratlos, wohin. Er war die Stufen hinuntergeschlichen, hatte vor dem Haus Wolken in die Luft geatmet und in den Straßen nach erleuchteten Schaufenstern und Läden gesucht. Doch die gemütlichen Cafés waren alle noch geschlossen, und Hempel blieb nur eine der neumodischen Backfabriken. Zwar verteidigte er sie immer seinen Kommilitoninnen gegenüber, aber nur aus Prinzip. Denn sie lehnten die großen Backshops kategorisch ab und regten sich darüber auf, dass sie die kleinen Bäcker verdrängten und damit die echte Handwerkskunst sukzessive vernichteten. Vegetarisch oder vegan, auf jeden Fall aber saisonal und regional hieß die Devise, seine Kommilitoninnen standen in einem wahren Wettstreit, was ihre mitgebrachten Mahlzeiten anbetraf: aufwendig hergerichtete Häppchen mit Körnern, Sprossen und farblosen Aufstrichen in Bento-Boxen aus Bambus oder Edelstahl. Hempel trotzte ihnen mit Wurstcroissants und Backfabrik-Kaffee im Einwegbecher, obwohl die Brühe nicht schmeckte. Aber am frühen Morgen lange in einem Backshop herumzulungern, deprimierte ihn. Also entschied er sich, von da an seine Trainingszeiten in Spätshops zu verbringen – im Rotationsprinzip, damit man ihn nicht wiedererkannte. Das Publikum hatte sich in den vergangenen Jahren verändert. Früher wäre Hempel nicht aufgefallen, ein Trainingsanzug aus Ballonseide wäre eine adäquate Bekleidung um sechs Uhr morgens gewesen, ein oder zwei Stehtische wären immer besetzt gewesen von Nachteulen, die noch einen Absacker nahmen oder sich ein letztes Wegbier gönnten, die einfach noch nicht nach Hause gehen mochten. Jetzt fühlte Hempel sich underdressed zwischen den zumeist Englisch sprechenden bärtigen jungen Männern in gediegenen Woll- und Kamelhaarmänteln, die Biozigaretten, koffeinfreien Kaffee oder Club Mate kauften und sogleich wieder verschwanden. Nachdem er sich mehrere Morgen in unterschiedlichen Spätis herumgedrückt hatte, begann Hempel tatsächlich, die frühesten Seminare der Uni zu besuchen, um die Trainingszeit zu überbrücken – mit Menschen, denen er in all den Jahren seines Studiums noch nie begegnet war, sogar ein paar Männern. Hauptsache ein Plätzchen im Warmen, hatte er gedacht. Er war dazu übergegangen, zu verschweigen, wann er das Studium aufgenommen hatte, und zu behaupten, dass er in zwei, höchstens drei Semestern seinen Abschluss machen würde. Wunderlich oder speziell schienen sie ihn trotzdem zu finden, was möglicherweise an seinem Trainingsanzug lag. Hempel war es wichtig, zu Zeiten seines Trainings die angemessene Kleidung zu tragen, auch wenn es sich nur um ein erfundenes Training handelte, als wäre seine Täuschung dadurch weniger gravierend.

Elfie legte großen Wert auf das richtige Outfit. Nicht nur Schuhe und Tasche passten stets zusammen, auch ihre Nägel waren entsprechend lackiert oder mit einem Muster versehen, das Elemente der Kleidung aufgriff und ihr Styling komplettierte. Ihr Ankleidezimmer sah wie eine kleine Boutique aus, die Schuhe waren im Regal ausgestellt wie kostbare Exponate, jedes Paar in einem eigenen Fach, und Hempel hatte Elfie schon dabei beobachtet, wie sie zärtlich mit den Fingerspitzen über die Absatzrücken strich. Der Schmuck lag in einer Schublade des Kleiderschranks, auf Samt gebettet und nach Farben sortiert, es gab eine Abteilung für Schickes und eine für Legeres – »casual«, sagte Elfie. Hempel kannte niemanden, der so sorgfältig zurechtgemacht war – sie war wunderschön. Schon deshalb war er ihr den Trainingsanzug zu den Trainingszeiten schuldig.

Dass es die Skyline von New York auf Leinwand zu kaufen gab, wusste er sicher, denn ein Exemplar davon hing über seinem Bett, ein weiteres in der Küche und ein drittes in Elfies Flur, umgeben von keck über die Tapete tollenden Delfinen. Die erste Leinwand hatte ihm Elfie zu ihrem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest geschenkt. »Damit du deinen Traum nie aus den Augen verlierst«, hatte sie geflüstert und ihn so fest umarmt, dass ihm die Luft ausblieb. Die anderen beiden Bilder waren dann wie von selbst ohne besonderen Anlass aufgetaucht, und lange Zeit waren sie Hempel kaum aufgefallen noch hatten sie ihn gestört. Bis das Schreiben mit der Zusage zum Marathon gekommen war. Seitdem perlten kühle Schauer seinen Rücken hinunter, wenn er die Bilder betrachtete und sie ihn daran denken ließen, wie weit 42Kilometer waren und wie weit es von Berlin nach New York war, unendlich weit, vor allem für jemanden, der Berlin bisher kaum verlassen hatte. Mit 6366,86Kilometern berechnete Google Maps die Distanz zwischen Tegel und John F. Kennedy Airport, so weit ist eine Marathonstrecke gar nicht, dachte Hempel.

Nach Brandenburg und an die Ostsee, ja, das hatte auch er schon geschafft, aber äußerst ungern. Es machte ihn nervös, in der Nähe von Grenzen zu sein, auch wenn es immer hieß, dass die Grenzen kaum noch existierten, zumindest innerhalb Europas. Er war davon überzeugt, dass jedes Land imstande war, sie in Sekundenschnelle wieder hochzuziehen und sie bis an die Zähne bewaffnet zu bewachen, sollte man das für nötig halten, entweder damit niemand mehr hinauskonnte oder niemand mehr hinein. Völlig unverständlich für ihn, dass seine Mutter sich aus Berlin heraus so nah in Richtung polnische Grenze bewegt hatte.

»Reisen« sagen und seufzen, das hatten seine Kommilitoninnen alle drauf, wenn man sie fragte, was sie nach dem Abschluss vorhatten. So war es schon in der Schule gewesen, erinnerte sich Hempel, all seine Mitschüler wollten die Welt bereisen nach dem Abitur oder dem Zivildienst – Au-pair, soziales Jahr oder Work & Travel, und einige hatten es sogar durchgezogen. Einen besseren Zeitpunkt dafür gab es angeblich nicht, die Grenzen waren durchlässiger als je zuvor, es gab nichts, das die Reiselustigen noch in ihrer Heimat hielt. Warum verspürte Hempel nie den Drang, sich in die Ferne zu bewegen?

Hempels Mutter hätte ihn Ronny nennen können. Wirklich, es hätte ihm nichts ausgemacht, Ronny, Kevin oder Justin zu heißen, es wäre ein langweiliger Allerweltsname gewesen, typisch für sein Alter und die Region, aus der er kam. Keiner zuckte beim Nennen dieser Namen noch mit der Wimper. Hempel als Nachname reichte doch wirklich, um sich unbehaglich im Leben zu fühlen. So unbehaglich, dass Hempel sich seit seinem Auszug aus dem Elternhaus weigerte, sich ein Sofa anzuschaffen. Sessel, Hocker, Stühle, Bänke und Liegestühle, das waren Sitzmöbel, die Hempel akzeptierte. Er vermied es lange Jahre sogar, auf anderer Leute Sofas zu sitzen. Heutzutage waren es nicht einmal mehr Sofas, es waren ganze Sofalandschaften, auf denen komplette Familien liegend Platz fanden. Elfie war keine Ausnahme, ihr Sofa war rot und stand erhaben in einer Gegend der Wohnung, die sie ihren »Wohnbereich« nannte, etwas, das sie in Hempels Wohnung schmählich vermisste, und Hempel hegte den Verdacht, dass allein das Sofa ausschlaggebend war, um einen Teil der Wohnung als »Wohnbereich« definieren zu dürfen. Er brauche so etwas nicht, hielt er dagegen, wenn Elfie anbot, mit ihm ein Sofa shoppen zu gehen, seine Wohnung sei ja auch recht klein, sie sei ausschließlich Wohnbereich. Daher fehlte es dort auch heute noch an Elfies wichtigsten Einrichtungsgegenständen: einem Fernseher und eben einem Sofa, weshalb sie es meistens vorzog, bei sich zu Hause zu sein. Hempel war das ganz recht, denn obwohl er Elfies Gesellschaft schätzte, zog er sich hin und wieder gern in seine eigenen vier Wände zurück und erholte sich von der Anstrengung, Elfies Hempel zu sein.

Im Geheimen aber liebte er Elfies Sofa. Wie gut es tat, nach einem langen Tag die erschöpften Beine darauf auszustrecken, an einem Bier zu nippen und Elfies Stimme zu lauschen. Manchmal bestellte Elfie ihnen Sushi, für sie der Inbegriff von Lifestyle. Hempel hatte eine Weile gebraucht, um sich mit dem rohen Fisch anzufreunden, bis er die frittierten Rollen entdeckt hatte, die bekam er einigermaßen hinunter. So lässt es sich leben, dachte Hempel dann, und alles war gut. Und dann tauchte die Zusage zum New York City Marathon auf, und die Welt geriet ins Wanken.

»Viel zu teuer«, sagte er niedergeschlagen zu Elfie, nachdem sich der erste Schreck über die Einladung gelegt hatte. Er spürte förmlich die Enttäuschung, wobei er nicht zu sagen vermochte, ob es Elfies war oder seine eigene, denn er empfand den Traum schon fast als einen echten Traum, zumindest in dem Moment, in dem er platzte. Doch Elfie wusste eine Lösung. Elfie wusste immer eine Lösung, und wenn ihr selbst nichts einfiel, bemühte sie einen ihrer zahlreichen Telefonjoker – es gab keinen Bereich, für den sie nicht einen Experten in ihrem Adressbuch parat hatte.

»Airbnb«, sagte sie beschwörend. Seine kleine Einzimmerwohnung mitten in Neukölln würde er doch im Handumdrehen loswerden, für wenige Nächte könne er dafür die komplette Monatsmiete verlangen, meinte Elfie, wenn man sich weit genug aus dem Fenster lehne, könne man schließlich sogar den Kanal sehen. Zwei bis drei Monate und er hätte genug gespart für den Flug, das Hotel und eine bescheidene Urlaubskasse. Wo er denn dann wohnen solle?, fragte Hempel zurück, und in dem Moment, als er die Frage aussprach, wusste er auch schon Elfies Antwort: »Ziehst du eben solange zu mir.«

Ehe er sichs versah, hatte Hempel alle persönlichen Gegenstände in Kisten gepackt, sie auf dem Zwischenboden verstaut und stand mit seinen wichtigsten Habseligkeiten vor der Schlange. Wenn Elfie sagte, dass sie in der Schlange wohnte, sprach sie es aus wie etwas, das selbstverständlich jeder kannte, als sei die Schlange schlechthin das Wahrzeichen Berlins – und für Elfie selbst war sie das auch. Hempel hatte bescheidwisserisch abgewinkt, als sie die Schlange ihm gegenüber zum ersten Mal erwähnte, und später im Internet recherchiert. Der Name ist irreführend, dachte Hempel, als er das Gebäude in der Realität sah. Nichts schlängelte sich durch die Landschaft, es wirkte eher wie ein Dampfer auf dem Trockenen. Von der Straße aus blickte er zu dem Gebäude empor, durch das die Stadtautobahn mitten hindurchführte, und sah dabei zu, wie die Autos in dem riesigen Schlund der Schlange verschwanden. Der Wohnkomplex verdankte seinen offiziellen Namen nicht seiner Gestalt, sondern einzig dem Straßennamen: Schlangenbader Straße. Elfie liebte die Schlange, die wichtigsten Geschäfte waren in das Gebäude integriert und an jeder Ecke grüßte sie jemanden oder hielt einen kleinen Plausch, es war das großstädtischste Dorf der Welt. Niemals hätte es Hempel übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass es gleichzeitig auch das hässlichste Dorf der Welt war. Doch glücklicherweise sah man die Schlange ja nicht mehr, wenn man in ihr wohnte, und Elfies Wohnung war so gemütlich, dass Hempel schnell vergaß, dass unter ihnen die Autobahn brummte.

Elfie hatte, wie sich herausstellte, nicht nur ihren Delfin-Traum, sondern sie träumte vielfältig und ausgiebig. Traumhaft war eines ihrer Lieblingswörter, und Hempel ahnte nach einiger Zeit, dass man damit im Leben besser fuhr als mit nur einem Traum. Ein einziger Traum war groß, anstrengend und erforderte vollen Einsatz, wohingegen man bei vielen kleinen Träumen deutlich öfter das Gefühl der Erfüllung verspürte und damit den Pegel der Zufriedenheit auf einem erstaunlich konstant hohen Niveau zu halten vermochte. »Traumhaft« sagte Elfie zum Beispiel mit einem verliebten Blick auf die kleinen, aus glitzernden Wellen emporspringenden Delfine auf ihren Nägeln, die sie sich passend zu ihrem neuen rauchblauen Poncho hatte designen lassen. Das Nagelstudio ihres Vertrauens befand sich im Erdgeschoss der Schlange. Die Nageldesignerin war eine Asiatin namens Candy, die ihr Wohnzimmer zu einem Nagelstudio umfunktioniert hatte, das wie ein explodiertes Bonbonglas aussah und so ihrem Namen alle Ehre machte. Nur der Geruch passte nicht recht dazu: eine Mischung aus angesengten Nägeln und aggressiven Chemikalien. Candy hatte lange als echter Geheimtipp in der Schlange gegolten, jeder, der etwas auf sich hielt, ging zu ihr. Anfangs war Elfie noch spontan vorbeigegangen, eine Kundin der ersten Stunde, mittlerweile musste sie zwei Wochen im Voraus einen Termin vereinbaren. Hätte Hempel damals, als Elfie ihn nach seinem Traum gefragt hatte, geahnt, dass es auch viele kleine Träume getan hätten, steckte er jetzt nicht in diesem Schlamassel.

Elfie rückte in der Reihe am Kaffeestand weiter nach vorn, nur drei andere Kunden standen noch vor ihr. Hempel blickte sich nach Fluchtwegen um und dachte einen Augenblick ernsthaft darüber nach, zu verschwinden. Einfach seinen kleinen Rucksack nehmen und das Weite suchen, auf Nimmerwiedersehen. Er dachte an Udo Jürgens’ Songtitel Ich war noch niemals in New York und dass es dabei doch wirklich bleiben könnte. Hempels Mutter hatte das Lied gemocht, aber nicht genug, um ihn Udo zu nennen. Als hätte Elfie seine Fluchtgedanken gehört, wandte sie plötzlich den Kopf und blickte ihn an, mit dieser Mischung aus Stolz und Zuneigung, die Hempel liebte wie verwunderte, und er wusste, es war ihm ein unmögliches Unterfangen, sie jemals zu verlassen.

Natürlich hatte Elfie mitkommen wollen nach New York. Sie hatte es schon vor sich gesehen: Sie würde am Streckenrand stehen, sie würde ihm Wasser und Powerriegel reichen, sie würde ihn anfeuern und ihm zujubeln, wenn er über die Ziellinie lief, und später mit ihm feiern. Nichts und niemand könne sie davon abhalten, das mitzuerleben, hatte sie gesagt. Auch Hempel hatte es schon vor sich gesehen: er mit ihr zusammen im Krankenwagen, winzig klein zwischen den Wolkenkratzern, nachdem er irgendwo auf der Strecke zusammengebrochen wäre vor Erschöpfung.

Doch dann war seine Rettung aufgetaucht – in Gestalt von Martha. Martha war Elfies älteste Freundin, und nach Jahren voller Unglück, Enttäuschung und Einsamkeit in Sachen Männer hatte Martha endlich ihre große Liebe gefunden. Niemand verdiene das so sehr wie sie, hatte Elfie ihm versichert, und nun würde sie heiraten, und zwar genau am Marathon-Wochenende. Zunächst hatte Elfie die Hoffnung gehegt, dass sie den Termin noch verlegen könnten, weil eine Sommerhochzeit sowieso schöner wäre, allein wegen der Blumenauswahl. Doch dann stellte sich heraus, dass das Datum dem Paar etwas bedeutete, und nicht einmal nur etwas bedeutete, sondern magisch war, und Magie ließ sich nun einmal nicht austricksen: Wenn es ein anderes Datum würde, wäre die Ehe zum Scheitern verurteilt. Hempel konnte Elfie die innere Zerrissenheit ansehen, den Unwillen, einen ihrer Lieblingsmenschen enttäuschen zu müssen. Das war nur eine der Eigenschaften, die Hempel so an ihr schätzte – man konnte sich absolut auf sie verlassen; wen Elfie einmal in ihr Herz geschlossen hatte, den ließ sie niemals mehr im Stich.

Großherzig beruhigte er sie, war sehr verständnisvoll, beteuerte mehrfach, dass sie die Hochzeit natürlich keinesfalls verpassen dürfe, dass sie und Martha sich doch schon als Kinder versprochen hätten, die Hochzeit der jeweils anderen zu organisieren. Er sang eine blumige Lobeshymne auf die Freundschaft, auf die Verlässlichkeit, auf Felsen in der Brandung und betonte nachdrücklich, dass er zugunsten von Freundschaft und Liebe auch auf den Marathon verzichte, wenn es Elfie so viel bedeute. Elfie, den Tränen nahe, bestand darauf, dass er seinem eigenen Traum folgte, diese Freiheit müsse man sich in einer Beziehung zugestehen, damit man später nichts bereue.

Nachdem Elfie sich noch einmal rückversichert hatte, dass es für Hempel wirklich okay wäre, allein nach New York zu fliegen, stürzte sie sich voller Elan in die Vorbereitung von Marthas Hochzeitsfeier. Hempel war nicht klar gewesen, was man für eine Hochzeit alles organisieren musste. Elfie legte Ordner an, fertigte Collagen und schrieb Listen, wälzte Brautmagazine, holte Cateringangebote ein und vereinbarte Termine für Probeessen. In einer Woche erledigte sie mehr als Hempel in einem ganzen Jahr. Sie ließ extra Etiketten mit dem Bild des Brautpaares drucken und klebte sie auf Piccolo-Flaschen. Sie bereitete für jeden Gast eine Tasche mit getrockneten Blütenblättern, einem Stofftaschentuch, Kopfschmerztabletten und anderen nützlichen Utensilien vor. Sie drehte sogar einen Film für das Brautpaar über ihre unterschiedlichen Lebenswege und ihr Kennenlernen. Der schönste Tag im Leben ihrer Freundin sollte es werden, für allezeit unvergessen. Nebenher organisierte sie auch noch für Hempel alles: Flug, Unterkunft, Sightseeing-Programm, Restaurant-Tipps – sie dachte wirklich an alles.

Hempel war erleichtert gewesen. Er hegte die Hoffnung, dass sich, wenn er allein nach New York flog, ein Ausweg ergeben würde. Er könnte jemanden dafür bezahlen, dass er seinen Platz beim Marathon einnahm, oder er fand jemanden, der laufen wollte, aber keine Startnummer ergattert hatte – vor Ort würde sich da schon irgendeine Möglichkeit auftun. Er malte sich Menschen aus, die er treffen würde, legte sich kleine Anekdoten zurecht, die ihm seine Kommilitoninnen von irgendwelchen Reisen erzählt hatten und die sich gut auf New York umdichten ließen, las online Reisetagebücher und Restaurantbewertungen. Wochen verstrichen, in denen Elfie sich der Hochzeitsplanung hingab und Hempel aufmerksam an ihren Sorgen Anteil nahm, während sich sein Kopf mit immer mehr Geschichten über New York füllte.

Vor drei Wochen dann das böse Erwachen. Während er, ganz Kind der Achtziger- und Neunzigerjahre, das Internet für E-Mails, Online-Bestellungen und spontanes Nachschlagen in digitalen Lexika nutzte, war Elfie technisch völlig auf der Höhe der Zeit. Sie hatte gründlich recherchiert und ihm freudestrahlend verkündet, dass sie nun doch dabei sein könnte beim Marathon – zumindest virtuell, per App. Sie erklärte ihm, dass jede Startnummer getrackt werden könne, dass man quasi jeden Läufer am Bildschirm verfolgen könne, als leuchtenden Punkt auf dem Stadtplan, und ab und zu würde man über Kameras sogar Live-Aufnahmen sehen, wenn der Läufer bestimmte Punkte passiere. Jeder Teilnehmer wäre für jeden auf der Welt elektronisch sichtbar, egal ob in Berlin, Kinshasa oder Sydney. Alle Hoffnungen Hempels, den Marathon betreffend, zerplatzten. Elfie würde nichts verpassen – und Hempel war geliefert.

Die Schlagzeilen über die erneuten Verzögerungen beim Bau des künftigen Flughafens waren noch mal ein kleiner Hoffnungsschimmer gewesen. Immerhin war sein Flugticket auf den BER ausgestellt, dieses absurde Gebäude, das schon bei Baubeginn zu klein war, um den Bedürfnissen der Hauptstadt gerecht werden zu können, weshalb Hempel sich insgeheim zu dem Bauprojekt hingezogen fühlte, denn das Gefühl, eine Enttäuschung zu sein, war ihm bekannt. Doch es bedurfte nur zweier Telefonate von Elfie, und sie wusste zu berichten, dass das Ticket trotzdem gültig war, dass eben nur der Abflugort ein anderer wäre, Schönefeld oder Tegel, das würde noch bekannt gegeben. Selbst schuld, dachte Hempel, ich hätte meinen Traum eben größer anlegen sollen, ein Flug zum Mond oder zum Mars. Doch bei seinem Glück wäre das dann auch irgendwann möglich, und wenn er darüber nachdachte, was er noch weniger wollte, als in New York einen Marathon mitzulaufen, war es ein Astronautencamp mit anschließendem Raketenabschuss, wenn er achtzig wäre.

Er hatte sich die unterschiedlichsten Szenarien einer möglichen Rettung ausgemalt. Zwei Jahre zuvor war der Marathon wenige Tage vor dem Start wegen der Verwüstungen eines Hurrikans abgeblasen worden. Hempels letzte Hoffnung war also eine Naturkatastrophe. Er hatte sich einen Flugzeugabsturz ausgemalt. Er hatte sich einen Vulkanausbruch vorgestellt, der den Flugverkehr lahmlegte. Sogar eine weltweite Seuche war ihm in den Sinn gekommen, eine verheerende Pandemie. Was sonst könnte eine Absage des Marathons oder einen weltweiten Ausfall von Flügen zur Folge haben? Sogleich schämte er sich ein bisschen, sich so verhängnisvolle Katastrophen herbeizuwünschen, nur weil er zu feige war, seine Lüge zu beichten.

Hempel spürte, wie ihm der Schweiß auf der Stirn stand.

Der Airline-Mitarbeiter sah ihn aufmerksam an. »Ist Ihnen nicht gut?«

»Nein, nicht besonders«, krächzte Hempel, die Stimme versagte ihm.

Der Airline-Mitarbeiter kam hinter dem Tresen hervor und lotste ihn ein Stück zur Seite an einen unbesetzten Schalter, sodass die ungeduldig Wartenden bei seinem Kollegen weiter reibungslos einchecken konnten. Hempel bekam einen Becher Wasser gereicht. Es rann kühl seine trockene Kehle hinunter, half aber nichts: In weniger als zwei Stunden würde er in einem Flugzeug sitzen und nonstop nach New York fliegen.

Bereits vor seiner Geburt war Hempel eine Enttäuschung für seine Mutter gewesen, obwohl sie es damals noch nicht ahnte. Von dem Tag an, an dem sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, war Hempels Mutter der festen Überzeugung, ein Mädchen zur Welt zu bringen. »Ich fühle das«, sagte sie und fing an zu stricken: Mützchen und Söckchen in Altrosa und Flieder, das komplette Babyzimmer staffierte sie in Pastelltönen aus, nähte Kleidchen und Röckchen und verzierte sie mit Rüschen und Spitzenborte. An alles wurde ein »-chen« angehängt und damit babytauglich gemacht, und auch an Namensideen fehlte es ihr nicht. Sieben Mädchennamen standen am Ende auf ihrer Liste, die sie mit in den Kreißsaal nehmen wollte, sie würde beim Anblick ihrer Tochter sicher wissen, welcher der richtige wäre. Und dann hatte man ihr einen Jungen in die Arme gelegt, dazu die Schwemme an Hormonen und Schmerzmitteln – so hatte eins zum anderen geführt. Sie habe wahrlich nicht damit gerechnet, einen Jungennamen aus dem Hut zaubern zu müssen, verteidigte sie sich stets, dabei war die Chance dafür doch ganz klar 50:50 gewesen.

Es sprach nicht grundsätzlich etwas dagegen, seine Kinder nach Sängern zu benennen, deren Lieder man gern hörte. Elvis Hempel wäre okay gewesen. Aber Hempels Mutter hatte sich nicht für Elvis interessiert. Sie hatte sich hauptsächlich für Weihnachten interessiert. »Nach dem Fest ist vor dem Fest«, pflegte sie zu sagen. Sie hielt es jedes Jahr höchstens bis kurz nach Ostern aus, dann holte sie die Bastelutensilien heraus. Sie saß nicht vor der Glotze am Abend, nein, acht Monate des Jahres faltete Hempels Mutter Aurelio-, Fröbel- und Bascetta-Sterne. Während sich alle anderen darüber aufregten, dass im Supermarkt immer früher die Weihnachtsartikel in die Regale einzogen, triumphierte Hempels Mutter und holte alle Weihnachtskisten vom Dachboden herunter. Sie besaß eine stattliche Sammlung von Lametta aus Stanniol, Schwibbögen, Räuchermännchen, Herrnhuter Weihnachtssternen und Weihnachtspyramiden aus dem Erzgebirge. Innerhalb weniger Stunden verwandelte sich die sonst recht nüchterne Wohnung in ein buntes Wunderland, in welchem es bis Mariä Lichtmess nach Weihnachten roch. Überall lagen oder hingen Orangen und Mandarinen, mit Nelken gespickt, Zimtstangen zierten Tannengrün und Stechpalmenzweige, und im Hintergrund dudelten die Weihnachtslieder.

Hätte seine Mutter doch nur Folk gehört, Cat Stevens zum Beispiel. Zum Zeitpunkt von Hempels Geburt hatte er sich schon Yusuf Islam genannt, einen Yusuf Hempel würden die Amerikaner bestimmt nicht einreisen lassen. Doch Hempel hieß nicht Yusuf, jetzt hatte er den Salat, jetzt stand er am Flughafen und hielt eine Bordkarte in der Hand.

Der Airline-Mitarbeiter fächelte ihm mit einer Zeitschrift Luft zu, lauwarm und stickig. Hempel zog an seinem Pullover-Ausschnitt, obwohl er wusste, dass nicht sein Kreislauf das Problem war, sondern sein fehlendes Rückgrat.

Dass die Wahl seines Vornamens ein Fehler gewesen war, gab Hempels Mutter bis heute nicht zu. Er solle froh sein, dass nicht tausend andere genauso hießen wie er, er sei eben etwas ganz Besonderes. Sollte Hempel jemals Vater werden, hatte er sich geschworen, würde er den Namen bereits vor der Geburt festlegen und auf alle Gefahren des Hänselns hin abklopfen.

Das ganze Universum musste sich bei seiner Geburt gegen ihn verschworen haben. Es war kurz vor Weihnachten gewesen und die Lieder im Radio dementsprechend, die Wehen dauerten dreißig Stunden, Hempels Mutter erhielt Lachgas und wer weiß was an Medikamenten, und kurz bevor Hempel das Licht der Welt erblickte, fing es draußen an, in dicken Flocken zu schneien. So erzählte es Hempels Mutter.

Sie hätte ihn George oder Andrew nennen können, in seinem Geburtsjahr hatte es schließlich angefangen mit dem Wham!-Wahnsinn zu Weihnachten, aber nein. White Christmas. Es hatte ausgerechnet das Lied White Christmas sein müssen, an welches Hempels Mutter in dieser Nacht ihr Herz verlor, und Hempel war es bis heute ein Rätsel, warum man ihr erlaubt hatte, ihr Baby »Bing« zu nennen.

Gleich war es so weit. Elfie rückte in der Schlange am Kaffeestand an die erste Stelle. Sie war hochkonzentriert bei ihrer Bestellung, jetzt wäre er für wenige Augenblicke unbeobachtet.

»Hallo?« Der Airline-Mitarbeiter sah ihn ungeduldig an, offenbar hatte er Hempel eine Frage gestellt.

»Wie bitte?«

»Sie wollen wirklich in New York den Marathon mitlaufen?«, fragte er zu Hempels Erstaunen.

Hempel, des Lügens müde, sagte schlicht: »Nein. Nein, absolut nicht. Aber ich muss«, und sein Blick schwenkte zu Elfie, und am liebsten hätte er angefangen, zu heulen. In drei, vier hektisch gehaspelten Sätzen gestand er dem Airline-Mitarbeiter seine Situation, wies mit einer Kopfbewegung zu Elfie hin und blickte beschämt zu Boden.

Der Airline-Mitarbeiter trat dicht an Hempel heran und raunte in sein Ohr: »Mitkommen« – auf eine Art und Weise, die keinen Widerspruch duldete, ein Tonfall, den gebürtige Berliner aus dem Effeff beherrschten und der Hempel zusammenzucken ließ. Was hatte er jetzt schon wieder falsch gemacht? Sicher würde er ihn zum Zoll schleppen oder zum amerikanischen Geheimdienst, man würde seinen Koffer durchwühlen und ihn immer wieder fragen, was er in New York wolle und warum er nur so wenige Sachen dabeihabe und ob er wirklich niemanden kenne in New York. Wenn er ihnen mit dem Traum vom Marathon käme, würden sie ihn auf ein Laufband stellen und 42km laufen lassen, nur um zu beweisen, dass er es nicht konnte. Demütig taperte Hempel hinter dem Airline-Mitarbeiter her, der ungeduldig an seinem Ellenbogen zerrte. Mit gesenktem Kopf ging Hempel durch die Tür, die ihm aufgehalten wurde. Zu seiner Überraschung folgte der Airline-Mitarbeiter ihm nicht, sondern zischte nur: »Warte hier«, und verpasste ihm einen Stoß in den Rücken. Die Tür fiel mit einem dumpfen Knall hinter Hempel ins Schloss, und er sah die Hand vor Augen nicht mehr.

Die räumliche Beschaffenheit von Glück

Von der Straße aus war das Hotel nicht zu sehen. Es war eine Straße wie etliche andere in Berlin, mit den typischen Altbauten in der Front, großzügig bestanden mit Linden, unter welchen die Windschutzscheiben der parkenden Autos verklebten, und mit von Heerscharen an Miniermotten befallenen Kastanien. Nur der sehr aufmerksame Spaziergänger würde bei trübem Wetter an einer bestimmten Stelle der Straße kurz stutzig werden und meinen, ein gläsernes Etwas hinter den Dächern hervorlugen zu sehen. Wenn die Sonne durch die Wolken brach, würde sich diese Ahnung jedoch verflüchtigen. Eine optische Täuschung, würde er denken und weiterziehen, und bald darauf hätte er es vergessen. Vielleicht würde er sich noch wundern, dass die Bar im Vorderhaus »Hotel-Bar« hieß, obwohl weit und breit kein Hotel zu sehen war. Doch auch das wäre schnell wieder vergessen, da es in der Stadt etliche viel eigentümlicher klingende Bar-Namen gab: das Ä, den Würgeengel oder das Immertreu. Nur wer dem Trampelpfad folgte, der zwischen der Bar und dem Nebenhaus durch einen schulterbreiten Gang auf den Hinterhof führte, dem würde sich der volle Blick auf das Hotel eröffnen. Da es aber weder ein Schild gab, auf dem das Gebäude als Hotel ausgewiesen wurde, noch eine ins Auge fallende Rezeption, würde wohl auch dieser neugierige Betrachter das Grundstück unverrichteter Dinge wieder verlassen.

Valentin stand in seinem Wohnzimmer am Fenster. Seine Wohnung lag abseitig, im zweiten Stock, in einem Teil des Gebäudes, der beinahe quer zum Rest des Hauses stand. Er nannte ihn Westflügel. Etwas hochtrabend, aber dennoch. Es war der niedrigste Teil des Gebäudekomplexes. Von hier aus hatte er einen Großteil des Hotels und den einzigen Zugang zum Gelände gut im Blick. Jeder, der es betrat oder verließ, musste an ihm vorbeikommen; er konnte niemanden übersehen. Deshalb hatte er diese Wohnung ausgewählt. Als Hoteldirektor wollte er den Überblick behalten, vor allem außerhalb der Hauptarbeitszeiten. Es war ihm wichtig, dass seine Mitarbeiter jederzeit mit seinem Auftauchen rechnen mussten, es wirkte sich erwiesenermaßen positiv auf das Arbeitspensum aus.

Unter ihm im ersten Stock befand sich eine identisch geschnittene, leer stehende Appartementwohnung, und darunter im Erdgeschoss waren einige selten genutzte Lagerräume. Über seiner Wohnung kam nichts mehr. Alle anderen Gästezimmer, Studios und Appartementwohnungen des Hotels waren im Haupttrakt untergebracht, daher hatte Valentin den Westflügel quasi für sich allein.

Die eigenwillige Form des Hotels war durch das Grundstück bedingt. Das hinter der Reihe aus Gründerzeitbauten verborgen liegende Reste-Grundstück war durch die neue Festsetzung von Grundstücksgrenzen entstanden, wodurch es seine eigentümlich verwinkelte, lang gezogene Form erhalten hatte. Ein Gelände, auf das niemand Anspruch erhob, ein Überbleibsel. Aus diesem Grund hatten Valentin und seine Kommilitonen es als Standort für das Hotel ausgesucht. Die Bebauung des Grundstücks war eine echte Herausforderung für die werdenden Architekten gewesen. Sie hatten die Aufgabe meisterhaft gelöst, hatten zahlreiche Module so kunstvoll ineinander verschachtelt, dass sich die äußere Gestalt nur schwer beschreiben ließ. Das runde gläserne Zimmer saß, mit einer Kuppel versehen, am höchsten Punkt des Gebäudes und war Valentins größter Stolz, auch wenn es nicht ganz zum Rest des Hotels passen mochte – ein stilbrechendes Element, das er den anderen untergejubelt hatte. Er wusste, wie man auf die Tränendrüse drückte.

Was andere als Partykeller genutzt hatten, war Valentins Kinder- und Jugendzimmer gewesen. Er war der Nachzügler, niemand hatte mehr mit ihm gerechnet, nicht einmal seine Mutter. Als er zur Welt kam, waren die Ressourcen innerhalb der Familie aufgeteilt und keiner seiner Brüder war bereit gewesen, auch nur einen Quadratzentimeter des eigenen Zimmers herzugeben oder mit ihm zu teilen. Also wuchs Valentin im Souterrain auf, sah seine Kinder- und Jugendjahre hindurch zu viele Menschen von den Knien an abwärts durch das Fenster, sodass man sein Verhältnis zu Unterschenkeln, Knöcheln und Füßen als höchst problematisch beschreiben konnte, wenn nicht gar als traumatisch, das bestätigte auch seine Therapeutin. Fußpflege war der absolute Albtraum für ihn, allein die Vorstellung, mit seiner Hand einen bloß liegenden Knöchel zu umfassen, trieb ihm die Schweißperlen auf die Stirn – ein Freibad würde er niemals betreten. Er ertrug es nicht einmal, sich lange an Orten aufzuhalten, an welchen man Schritte aus den darüber liegenden Räumlichkeiten hören konnte, denn dann träumte er nachts von unzähligen nackten körperlosen Füßen, die über ihn hinwegtrampelten.

Valentin hätte sich keine bessere Wohnung als diese wünschen können, mit dem Panoramablick auf das Hotel. Wenn er hier stand und auf sein Bauwerk schaute, fühlte es sich an, als gehörte es ihm allein. Damit begann und beendete er seit sieben Jahren fast jeden Tag.

Der eintönige Berliner Oktoberhimmel erfreute ihn. Dichte Wolken türmten sich in unterschiedlichen Graustufen immer höher aufeinander. Sicher würde es heute noch Regen geben. Jetzt brach die angenehme Zeit des Jahres an, mit weniger Sonnenstunden, endlich wurde es kühler und ungemütlicher. Immer öfter peitschten Wind und Regen die notorisch zu leicht bekleideten Touristen durch die Straßen zurück in ihre Unterkünfte. Valentin hatte kein Problem mit langen Wintern und der Dunkelheit. Angeblich würden in Folge der Klimaerwärmung die Sommer heißer und trockener werden. Vielleicht müsste er höher in den Norden ziehen, näher an den Polarkreis. Er dachte ernsthaft darüber nach, ob man auch in Skandinavien etwas wie das Hotel eröffnen könnte. Aber Zufluchtsstätten gab es im hohen Norden wohl genug, einsam gelegene Hütten mit integrierter illegaler Schnapsbrennerei, genug für den Eigenbedarf in der vorherrschenden dunklen Jahreszeit.

Am liebsten wäre Valentin längst ausgewandert, in eine Hütte am Fjord oder einen Verschlag im Wald; er stellte es sich behaglich vor in der Abgeschiedenheit. Leider aber war er gänzlich unbegabt für die praktischen Dinge des Alltags, die ein Leben in der Wildnis erforderte. Holz hacken, Feuer machen, Löcher bohren – für diese Aufgaben war er nicht gemacht. Puzzle mit 10.000Teilen oder anspruchsvolle Origami-Faltungen fielen eher in sein Ressort. Auch Kochen war nicht seine Sache, die Zubereitung von Essen beschränkte sich bei ihm auf das Erwärmen fertiger Speisen. Vermutlich würde er, auf sich allein gestellt, über kurz oder lang verhungern. Nein, er konnte sich wirklich nicht vorstellen, auf den Komfort, den eine Stadt bot, zu verzichten.

Woran es liege, dass man so oder so sei, hatte er seine Therapeutin einmal gefragt, in der Hoffnung auf einen Schuldigen, der nicht er selbst war. Wie so oft hatte sie mit einer Gegenfrage gekontert: »Was denken Sie denn?« Ob sie es richtig finde, seine Fragen immer mit Gegenfragen zu beantworten und ihn so in der Luft hängen zu lassen, fragte er, und darauf sie: »Ach, hängen Sie denn gerade in der Luft? Wie fühlt sich das an?«

»Können Sie nicht ein einziges Mal etwas, das ich sage, hinnehmen, ohne es infrage zu stellen?«

»Es ist mein Job, Fragen zu stellen.«

»Ich dachte, es wäre Ihr Job, Antworten zu geben.«

Seine Therapeutin machte sich eine Notiz.

»Was haben Sie da aufgeschrieben?«

Selbst nach all den gemeinsam verbrachten Stunden konnte Valentin noch nicht einordnen, welche Dinge sie sich notierte und welche nicht. Manchmal gewann er den Eindruck, es geschehe völlig willkürlich, und in anderen Sitzungen glaubte er, ein System dahinter zu erkennen. Dann begann er, nicht mehr darüber nachzudenken, was er erzählte, sondern zu experimentieren, bei welcher Art von Aussage sie zum Stift griff und bei welchen Themen sie eine Aufzeichnung offenbar für nicht der Mühe wert befand. Einmal war er richtig aufgebracht, weil sie sich gar nichts notierte. Dabei hatte er ihr gerade von seiner Kindheit im Souterrain erzählt und wie er einmal eine ganze Woche den Keller nicht verlassen hatte, ohne dass es jemandem aufgefallen war.

»Wollen Sie sich das nicht aufschreiben?«, fragte er.

»Möchten Sie, dass ich es aufschreibe?«

»Nicht, wenn Sie es nicht wichtig finden.«

»Ist es für Sie wichtig?«

Valentin presste die Lippen fest aufeinander, lehnte sich im Stuhl zurück und verschränkte trotzig die Arme.

»Was genau macht Sie wütend?«, fragte die Therapeutin weiter.

»Versuchen Sie sich wieder in gewaltfreier Kommunikation? Das macht mich aggressiv.«

»Gegen wen oder was richtet sich Ihre Aggression?«

»Ich denke ernsthaft darüber nach, mir einen neuen Therapeuten zu suchen.«

»Frau Maiwald am Empfang händigt Ihnen gerne eine Liste mit freien Kollegen aus«, antwortete seine Therapeutin ungerührt und ließ den Stift endgültig sinken.

Zu der darauffolgenden Sitzung kam Valentin absichtlich fünf Minuten zu spät, sie sollte ruhig glauben, dass er wirklich den Therapeuten gewechselt hatte. Zu seinem Ärger blickte sie nicht einmal auf, als er das Sprechzimmer betrat. Erst als er Platz genommen hatte, fragte sie: »Wie anstrengend war es für Sie, sich heute zu verspäten?«

Als Valentin das gläserne Zimmer damals bei seinen Kommilitonen ins Spiel gebracht hatte, war das Hotel noch reine Fantasie gewesen. Ein Entwurf, den er gemeinsam mit drei anderen Architekturstudenten für den Abschluss des Studiums entwickelte, an dessen tatsächliche Umsetzung niemand von ihnen dachte. Sie forschten damals zum Thema »Verstecke und Geheimräume«, untersuchten Inhalte von Hosentaschen, Handtaschen, gestrandeten Koffern und im Stich gelassenen Schließfächern. Eine Statistik fiel ihnen in die Hände, nach welcher eine stattliche Anzahl Touristen in Berlin Einwohner der Stadt waren. Valentin und seine Kollegen recherchierten, aus welchen Gründen Menschen schon einmal eine Herberge an ihrem eigenen Wohnort aufgesucht hatten. Sie stießen auf naheliegende Geschichten wie heimliche Liebschaften, Beziehungsstreits und vergessene Schlüssel, aber auch auf skurrile und bewegende Geständnisse. Menschen, die so einsam waren, dass sie sich in Schlafsälen von Hostels einmieteten. Menschen, die sich von einem ganz persönlichen Schock zu erholen versuchten und sich absolute Abgeschiedenheit wünschten, um ihre Optionen in Ruhe zu überdenken. Ein älterer Herr zum Beispiel, der seinen Partner verloren hatte und sich nicht traute, in seine Wohnung zurückzukehren, weil dort noch das Essen auf dem Herd stand, welches er für sie beide vorbereitet hatte. Eine Vollblut-Mutter, deren jüngstes von acht Kindern ausgezogen war, die die ungewohnte Stille und das Fehlen von Fremdbedürfnissen nicht ertrug und deshalb eine Weile von Hotel zu Hotel zog, von Lobby zu Lobby, die Menschen um sich herum beobachtete und versuchte herauszufinden, was sie von ihrem eigenen Leben noch erwartete. Oder eine junge Frau, die in einer toxischen Beziehung lebte und keinen Weg hinaus fand, die an ihrem eigenen Verstand zweifelte. Ein Mann, der seinen Beruf hasste, aber so viel arbeitete, dass er kaum zum Luftholen kam. Menschen, die sich wie im Hamsterrad fühlten – physisch oder psychisch. Gestrauchelte, gestrandete, vom Leben überforderte Seelen.

So entstand nach und nach die Idee für das Hotel. Sie wollten eine Zuflucht erschaffen für die Menschen in ihrer eigenen Stadt, die ein Innehalten brauchten. Einen Ort, an dem sie isoliert sein konnten, wo niemand sie erreichte. Wo sie frei von Beeinflussung oder Manipulation durch andere nachdenken konnten. Wo sie nicht mit Fragen bedrängt oder ihnen Entscheidungen abverlangt wurden, die zu treffen sie nicht in der Lage waren. Ein Ort, an dem sie ohne Druck bleiben konnten, bis sie sich bereit fühlten, zurückzukehren. Oder bis sie sich entschlossen, aus dem eigenen Leben zu verschwinden.

Eine Realisierung dieses Projekts schien allen utopisch – ja, sie kamen nie auf den Gedanken, die Idee könne Wirklichkeit werden. Valentin und seine Kommilitonen selbst hielten ihr Hotel für einen dieser typischen Luftschloss-Entwürfe, wie man sie in den künstlerischen Büros und Unis feierte: abgefahren, cool – und komplett an der Realität vorbei. Eben ein Entwurf, der wunderbar für eine Diplomarbeit oder einen Wettbewerb taugte, der aber nie gebaut werden würde. Wie hatten sie sich getäuscht! Heute wusste Valentin kaum noch, wie das alles geschehen war – ein mysteriöser Anruf, eine erstaunlich erfolgreiche Crowdfunding-Aktion, Vertragsverhandlungen über einen Anwalt, und schon steckten sie mittendrin in ihrer ersten konkreten Bauplanung.

Bis zuletzt versuchten seine Kommilitonen, Valentin das gläserne Zimmer auszureden. Sie wedelten mit Fachbüchern, führten aktuelle Architekturbeispiele an, appellierten an sein Stilbewusstsein. Valentin zeichnete im Gegenzug ein herzzerreißendes Szenario von dem einsamen Jungen im Souterrain, der immer davon geträumt hatte, eines Tages ein Zimmer aus Glas in luftiger Höhe zu bauen, und der nur deswegen Architekt geworden war. Die Umsetzung dieses Kindheitstraums sei eine Art kosmische Wiedergutmachung für die dunklen Kindheitsjahre, ja, Karma.

Tatsächlich hatte Valentin bei jedem seiner Entwürfe, die er im Verlauf des Architekturstudiums angefertigt hatte, seinen persönlichen Platz in das Gebäude hineingeplant. Ganz egal, ob es sich bei dem Entwurf um ein Bahnwärterhaus, eine Brücke oder eine Galerie gehandelt hatte: Valentin hatte stets eine Wohnung, ein Zimmer oder wenigstens einen kleinen versteckten Unterschlupf für sich eingebaut. Das Hotel war allerdings das erste und einzige Projekt von ihm, das verwirklicht worden war.

Für Berliner Verhältnisse war der Bau in stattlicher Geschwindigkeit vorangeschritten. Valentin hegte den Verdacht, dass man vielerorts mit streng geheimen Bauprojekten wie diesem ausgelastet war, sodass für öffentliche Vorhaben wie ein Stadtschloss oder einen Flughafen schlicht keine Kapazitäten mehr übrig blieben und sich die Bauzeiten deshalb schwindelerregend in die Länge zogen. Je näher die Fertigstellung des Hotels rückte, umso unruhiger wurden Valentins Kollegen. Sie wollten ihr Projekt zwar ungern aus den Händen geben, aber sie mochten auch nicht mehr ewig in Berlin festsitzen. Wer in ihrem Jahrgang etwas auf sich hielt, der zog hinaus in die Welt, sobald er den Abschluss in der Tasche hatte. Alle waren ganz versessen darauf, sich in den international renommierten Büros ausbeuten zu lassen, sich sechzig bis achtzig Stunden pro Woche für namhafte Architekten abzurackern, ohne dafür angemessen wertgeschätzt, entlohnt oder auch nur namentlich erwähnt zu werden. So nahmen sie schließlich Valentins Angebot, als Bauleiter und später als geschäftsführender Direktor des Hotels vor Ort zu bleiben, dankbar an – und damit auch das gläserne Zimmer in Kauf. Sie würden noch viele Entwürfe in die Tat umsetzen, während Valentin die aktive Architektur an den Nagel hängen und das Hotel vor Ort am Laufen halten würde. Das Hotel war also seine einzige Chance, seinen Traum des gläsernen Zimmers jemals zu verwirklichen. Seine Kollegen konnten es ihm gar nicht abschlagen.

Valentin brachte dieses Arrangement unverhofft die perfekte Lösung. Ihn zog es nicht in die Ferne, im Gegenteil, es kostete ihn bereits Überwindung, sein Viertel zu verlassen, geschweige denn die Stadt oder gar das Land. Schon zu Beginn seines Studiums hatte er sich gefragt, wie es danach in seinem Leben weitergehen sollte. Er hatte sich nicht vorstellen können, durch die Architekturbüros der Welt zu tingeln oder sich auf dem Land mit dem Bau von Einfamilienhäusern herumzuschlagen. Mit dem Hotel fiel ihm der Ausweg regelrecht in den Schoß: Als Hoteldirektor musste er nicht auf Baustellen um Akzeptanz und Respekt kämpfen, sondern konnte in seinem vertrauten Umfeld bleiben, die Fäden in der Hand halten und den Kontakt mit anderen Menschen auf ein erträgliches Maß beschränken. Denn, da war er ehrlich zu sich selbst: Kommunikation, soziales Miteinander und Teamwork zählten nicht zu seinen herausstechenden Fähigkeiten.

Noch bevor der Bau abgeschlossen war, zerstreuten sich seine Kommilitonen in unterschiedliche Himmelsrichtungen – New York, Rotterdam, Shanghai. Seitdem wechselten sie die Metropolen wie andere Leute ihre Socken. Ab und zu trafen Lebenszeichen bei Valentin ein, auch heute noch nach all den Jahren. Nur selten waren es Postkarten; sie waren fast vollständig abgelöst worden von elektronischen Nachrichten. Für Valentin kein akzeptabler Ersatz, allein schon wegen der Briefmarken, den Poststempeln und wegen des Geruchs, der weit gereisten Gegenständen anhaftete und welchen Valentin stets mit einer Mischung aus Neugier und Ekel einsog. Seine ehemaligen Kommilitonen schrieben: Valentin, komm doch mal zu Besuch – und anfangs meinten sie es wohl auch so. Über die Jahre jedoch wurde ihnen klar, dass Valentin nie kommen würde, und sie verzichteten auf die Floskel. Alle außer Daniel. Hongkong wird dir gefallen, schrieb er zuletzt, sogar einmal wieder per Postkarte, auf der ein riesiger goldener Buddha im Nebel thronte, es ist ruhiger, als man denkt. Valentin war Daniel dankbar, dass er auch jetzt, sieben Jahre nach seinem Fortgang, jede seiner Nachrichten schloss mit den Worten: Du bist hier jederzeit willkommen – wie eine lieb gewonnene Abschiedsformel, als hielte er ihm eine Tür geöffnet, durch die Valentin unfähig war, hindurchzugehen.

Früher hätte Valentin es nicht für möglich gehalten, dass Daniel eines Tages aus Berlin fortging. Er hätte nicht einmal damit gerechnet, dass er ihren gemeinsamen Kiez verließ, geschweige denn, dass er über achttausend Kilometer weit wegziehen würde. Zuerst Shanghai, danach Peking, jetzt Hongkong. Valentin erfüllte es mit Verachtung und Bewunderung gleichermaßen. Er erinnerte sich noch gut daran, als er Daniel zum ersten Mal gesehen hatte, inmitten eines Gebüschs in der Nähe der Schulhofsmauer. Ein schlaksiger Junge in Jeans und abgewetzten Turnschuhen, Angst in den grünen Augen, Sommersprossen überall. Mitten im Schuljahr war er neu an die Schule gekommen, verlegen, unsicher, schön. Auf Valentin, der schon in der Grundschule ein Einzelgänger gewesen war, wirkte seine Nervosität so entwaffnend, dass er ihn unter seine Fittiche nahm. So war der zurückhaltende Junge sein einziger richtiger Freund geworden. Umso mehr hatte es Valentin schockiert, als Daniel Berlin ohne ihn den Rücken kehrte.

Valentins Blick fiel auf den einzigen Balkon des Hotels. Von Nummer 52 war noch nichts zu sehen. Sie würde wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten lassen, es war ungefähr die Zeit, zu der sie sich üblicherweise auf dem Balkon blicken ließ. Natürlich kannte Valentin ihren vollen Namen, er stand ja in der Akte, doch er hatte sich angewöhnt, sich stattdessen die jeweilige Zimmernummer seiner Gäste einzuprägen, schließlich legten sie größten Wert auf Anonymität und Diskretion in diesem Haus. Open End hatte er in ihre Akte als Abreisedatum eingetragen. Wenn jemand diesen Status bekam, war das betreffende Problem nichts, was man so einfach lösen konnte, wo es um eine Entweder-oder-Entscheidung ging. Auch diese Gäste verließen das Hotel in der Regel irgendwann, wenn das Vergessen weit genug fortgeschritten war und seinen Mantel gnädig ausgebreitet hatte über alle Erinnerungen. Bei Nummer 52 bezweifelte Valentin jedoch, dass irgendein Mantel groß genug dafür wäre.

Von seiner Position aus konnte er nur die vordere Hälfte des Balkons einsehen, die Balkontür und die Fenster von Zimmer Nr.52 wurden von einem Gebäudevorsprung verdeckt. Wenn er sie mehrere Tage hintereinander nicht zu Gesicht bekam, erkundigte er sich bei seinen Mitarbeitern, ob sie sich ihr Essen aufs Zimmer geholt hatte. Falls ihn ernsthafte Sorgen befielen, ging er in den östlichen Trakt hinüber, in Zimmer Nr.31. Von dort aus konnte er direkt auf ihre Fenster sehen. Er wartete so lange, bis sich etwas in ihrem Zimmer bewegte oder er das Flackern des Fernsehers erkennen konnte.