Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

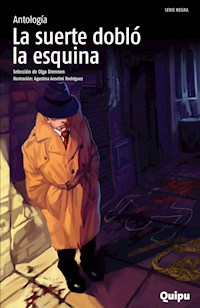

- Herausgeber: Quipu

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Serie negra

- Sprache: Spanisch

Querido amigo, cuando abras este libro, no confíes en tu suerte. No confíes porque aparecen delitos o misterios que, tal vez, no podrás resolver. Porque cada enigma que plantea representa un reto a tu inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque los cuentos policiales te hacen frente desde la tapa misma del libro. Por eso, para ganar la partida, además de cauto, tendrás que ser brillante en tus hipótesis, audaz en tus deducciones. Tendrás que estar alerta cuando Germán Cáceres, Olga Drennen, José Montero, Mercedes Pérez Sabbi y Franco Vaccarini te desafíen con Un asesinato de historieta mientras Un ladrón en el Antiguo Hotel Imperio se burle de El caso del hombre atragantado y del Asesinato en la planta baja para, por último, asegurar que todo esto se trata de Un asunto descabellado. Por eso, querido lector, cuando abras este libro, no confíes. No. No confíes en tu suerte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 49

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

No confíes en tu suerte

Antología

Selección de Olga Drennen

Franco Vaccarini Germán Cáceres Olga Drennen José Montero Mercedes Pérez Sabbi

Ilustraciones:

Un ladrón en el Antiguo Hotel Imperio

Franco Vaccarini

Apenas bajé del ómnibus en la terminal, me tomé un taxi directo al bar El Cairo. En una de las mesas más remotas –el bar es grande como una cancha de fútbol– me esperaba el inspector de policía Augusto Cometa. Pero ¿qué hacía yo allí? Había ido hacia Rosario, hacia el bar El Cairo y hacia el inspector Cometa porque así me lo encomendó mi cliente, el señor Pagano, el dueño del Antiguo Hotel Imperio, un edificio histórico ubicado en el centro de la gran ciudad santafesina. Pagano me había contratado para reforzar la investigación de la policía local, coordinada por el inspector Cometa, sobre los continuos robos de dinero en efectivo a los pasajeros del hotel.

He aquí lo que me dijo Pagano por teléfono, cuando yo todavía estaba en mi oficina de Buenos Aires:

—Emilio, mi hotel quebrará en poco tiempo si no termino con esta ola de robos. Ya empecé a perder clientela, la competencia está feliz. Vea de mi parte al inspector Cometa, que es buena gente, aunque un poco hostil con los forasteros. Salvo él, nadie debe saber que usted es un detective privado.

—¿Y cuál es la misión? –pregunté.

—Se hospedará en mi hotel como cualquier pasajero. Y allí deberá encontrar la manera para que, en caso de detectar a un sospechoso, este sepa que usted guarda dinero en efectivo en su habitación. El inspector lo espera con los brazos abiertos y cinco mil pesos en billetes marcados, la carnada para el ladrón ¿me entiende?

—De acuerdo, señor Pagano. Lo entiendo. No se preocupe.

Y así fue la charla con mi cliente.

Y ahora estaba en el momento crucial, en el bar El Cairo, presentándome ante el inspector, el cual me dijo en tono áspero:

—¿Usted es Emilio Alterno, el querubín que viene de Buenos Aires a solucionar nuestros problemas?

—El mismo, inspector.

Cometa tenía la nariz chata, como deshuesada. Era alto, ancho y tan amable como podría serlo un oso melero al que acabaran de picar quince abejas. Era, también, bastante panzón. Me esperaba con los brazos abiertos, pero para estrujarme. El famoso abrazo del oso.

—La policía rosarina no lo necesita. Es decir, no es bienvenido entre nosotros.

—Puedo vivir con eso, inspector.

—No veo por qué lo envían a meter las narices en nuestros asuntos.

—De eso vivo, de meter las narices en asuntos ajenos.

—¿Lo dice como una gracia? Mire cómo me río. Ja ja.

La charla no conducía a ningún lado. El tipo me aborrecía con ganas, así que tuve que usar mi arma secreta. Me había ocupado de averiguar las debilidades de Cometa. Era hincha fanático de un club rosarino al que los entendidos llaman La lepra. Saqué mi as de la manga y dije:

—Le confieso, inspector, que si algo me atrajo de venir a Rosario es que soy leproso desde la cuna.

Cometa, de súbito, se derritió como un cubito al sol.

—Tendría que haber empezado por ahí, Emilio. Yo también soy leproso a muerte. Y ahora que llevamos una racha de tres derrotas consecutivas, soy más hincha que nunca.

—¡Aguante La lepra! –dije.

—Estamos mal, Emilio. Tan mal como este muchacho que tuvo tardes gloriosas en nuestro club, “El Misil” Masantonio, un delantero que convertía goles a lo loco y que fue ídolo de multitudes. Resulta que hace tiempo es noticia porque está en la lona, y ahora van a desalojarlo de su vivienda, no puede pagar ni el alquiler –dijo, mostrándome un ejemplar del diario La Capital, con una gran foto actual de Masantonio: un hombre vencido, de mirada perdida.

Simulé una pena honda, y mentí:

—Si habré gritado los goles de Masantonio, inspector.

El tipo se volvió a derretir.

—Entre leprosos no andemos con protocolos. Los amigos me llaman Paco.

—Paco, el leproso –le dije.

—“Paco, el leproso.” Me gusta como suena.

Hablamos media hora de fútbol y hasta me pagó el café. Nos despedimos como hermanos, con un abrazo, luego de darme un sobre con los cinco mil pesos marcados.

Caminé hasta el Antiguo Hotel Imperio y pedí un cuarto. El conserje, un muchacho de ojos diminutos y orejas rosadas, me preguntó:

—¿Paga con tarjeta o efectivo? En este mo-mento, las tarjetas están suspendidas.

—¿Entonces?

—Puede pagar en efectivo.

—Muchas gracias. Siempre es bueno poder elegir, para eso es la democracia.

—Acá acostumbramos a cobrar el día por adelantado.

—Más democracia, qué bien. Le adelantaré una semana.

El hombre me sonrió con una falsa cordialidad y tomó el dinero con avidez. De inmediato, lo apunté como sospechoso. Anoté mentalmente: “Conserje de orejas rosadas. Sospechoso número uno”.

Dejé el bolso en el cuarto y bajé al bar del hotel, en una mesa con vista a la conserjería. Durante los días siguientes esa mesa fue atalaya: miraba el movimiento de pasajeros que iban y venían. Noté que algunos pagaban con tarjeta de crédito, al irse, muy orondos. Y otros, como yo, en efectivo y adelantado.

Patrullaba los pasillos con cara de distraído, iba al bar, al cuarto. Y a los pasillos, al bar, al cuarto. Conocí los turnos de los conserjes, los camareros, las empleadas de limpieza. Para ellos, yo sería un tipo algo aburrido y un poco curioso.