Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

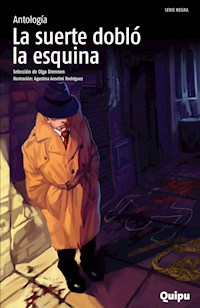

- Herausgeber: Quipu

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Serie negra

- Sprache: Spanisch

Cuentos inquietantes en los que lo extraño, lo inesperado y lo siniestro se instalan en el mundo de todos los días. Un par de zapatillas, una leyenda que obsesiona, un chico en la escuela que descubre algo inesperado en la ventana de su aula, dos jovencitas de vacaciones que miran una película de terror son ejemplos de las sencillas circunstancias que derivarán en sucesos escalofriantes... y sin embargo, posibles. La autora evita los recursos fáciles y acartonados a los que suelen recurrir algunos cultores del género o ciertas series televisivas. Sombras y temblores se constituye, sin duda alguna, en una de las producciones argentinas más interesantes de la literatura de terror.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 62

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Sombras y Temblores

Olga Drennen

Ilustraciones:

Lelo Carrique

La mancha a la altura del tercer botón

A Hernán Ercolini, mi amigo de la computadora,

y a Matías, siempre.

No bien pisó el andén, se dio cuenta de que el tren estaba por salir, así que apuró el paso.

Entró en el vagón, agitado. Dejó a su espalda un murmullo que le hizo recordar al de un enjambre de abejas.

Había dos o tres asientos vacíos, entonces, se dio el lujo de elegir el suyo. Se decidió por el de la ventanilla. Tiró la carpeta a su costado y conservó los libros contra el pecho y después estiró las piernas. Se sintió aliviado mientras pensaba en que hacía poco que habían empezado las clases y ya estaba más que harto de ir al colegio.

Casi al instante, un temblor de ruedas debajo de él le indicó que estaban arrancando. De reojo, miró el cartel de la estación “Paradero Cha... cari...”, pero no pudo terminar de leerlo porque vio la sombra: parado en el pasillo, un señor que esperaba que retirase su carpeta del asiento. Tuvo ganas de dejarla donde estaba.

—Tenés que ser educado con todos, pero especialmente con los mayores –decían siempre en su casa.

Bufando para sus adentros, puso la bendita carpeta sobre sus piernas.

—Siéntese, señor –dijo.

Ahora, el mayor era el maleducado porque se sentó a su lado sin darle ni siquiera las gracias. Otro que nunca daba las gracias era Rodrigo, pero él nunca había esperado que se las diera. Nadie espera nada de semejante canchero. ¡No! ¿Qué? ¿Canchero? Un recanchero.

Sí, eso... ¡un recanchero...! por culpa de él había salido tarde, por culpa de Rodrigo justamente.

—Mirá, nene, que no quiero cosas raras –había dicho su madre–. No, no, nada de vender tus zapatillas, sí, es una lástima que te hayan quedado chicas... ¡Pero venderlas, no! Regaláselas, si querés, y espera un poquito que en cuanto pueda, te compro otras.

Pero él no quería regalárselas, todos iban a decir que se las daba por miedo, o de chupamedias. No, no iba a darle las zapatillas, se las iba a vender.

¡Pam! La puerta del vagón se había cerrado de golpe. El chico buscó con la mirada al guarda, seguro que iría a pedirle el boleto, revisó su billetera y, al encontrarlo, respiró tranquilo. Allí estaba. Pero el hombre debería estar en otra cosa porque recorrió asiento por asiento, sin pedir ni controlar nada.

Su vecino parecía distraído, casi no parpadeaba y tenía los ojos fijos en un punto lejano. ¿Qué estaría pensando? Era un hombre opaco y barbudo y usaba sin ningún cuidado un traje azul, flamante. ¡Raro, el señor!

Aunque, tal vez, lo mejor hubiera sido no vender las zapatillas, darlas, sí, eso hubiera sido lo mejor, darlas... se dijo siguiendo el curso de su pensamiento anterior.

Y ahora estaba pensando que había cometido un error.

—Traémelas, che, el lunes te las pago –dijo Rodrigo y se reía de costado.

Así fue como al día siguiente le llevó las zapatillas. A escondidas, se las llevó.

El hombre que se había sentado al lado suyo estaba poniéndolo nervioso. Parecía de plástico.

“¿Por qué no cambiás de lugar?” se preguntó. Miró a su alrededor, todos los asientos ocupados. Entonces decidió levantarse y salir del vagón.

Al caminar, sintió, bien arriba, en la nariz, el olor característico de los trenes: una mezcla de vaho a sucio y de hierro oxidado. Avanzó despacio siempre con los libros contra el pecho.

En el otro coche encontró un lugar vacío, pero una señora que parecía dormida había dejado unas flores medio marchitas encima del asiento y él no quiso despertarla.

Por fin, más adelante, consiguió donde sentarse. Se notaba que era hora de regreso porque el que no cabeceaba, se veía recostado con desgano en el respaldo.

Afuera todo era gris. Igual que adentro.

—Mamá, le regalé las zapatillas a un compañero –mintió, y, para tranquilizarla, agregó un nombre cualquiera.

—Me quedan bien –había dicho Rodrigo sin dejar de mirarse los pies.

—¿Me trajiste la plata?

Que no, le contestó, que al otro día. Pero tampoco le pagó al otro día, ni al otro, ni al otro, ni en toda la semana.

—¿Viste, che? –le preguntó Ariel, su compañero de banco– Rodrigo vendió tus zapatillas.

Afuera llovía, las gotas caían a borbotones contra las ventanillas.

—Cuando baje, me empapo –dijo en voz alta y al darse cuenta de que hablaba solo, bajó la cabeza todo colorado.

Pensó en las zapatillas, estaban nuevas. La puntera derecha se había desflecado un poco de jugar a la pelota, pero apenas, por lo demás, parecían nuevas.

Rabia le dio. Más que rabia.

—¡Quiero que me devuelvas las zapatillas o que me des la plata!

Rodrigo lo miró enseguida. Los pelos le caían como engomados sobre las cejas.

—Mañana te las pago –dijo desde su altura. Le llevaba más de media cabeza.

Al otro día, durante el recreo largo, lo buscó en el patio del colegio.

—Si no me las pagás ahora, a la salida voy a ir a buscarlas a tu casa.

El otro le palmoteó la espalda, golpes duros, secos, y le dijo que lo esperara a la salida nomás, que a la salida le pagaba.

Y lo esperó, por eso se le había hecho tarde. Por el canchero de Rodrigo había perdido el tren de las cinco y ahora tenía que ir en ése que hasta oscuro le parecía...

Pensando en la hora, miró el reloj: seis y cuarto, ya debía de estar por llegar. Se levantó apurado y, siempre con sus libros, se dirigió a la salida. El tren se detuvo y él trató de abrir la puerta, pero no pudo, parecía como soldada. Entonces, con fastidio fue hasta la otra, tampoco. Se puso a sacudirla con fuerza. Nada.

Hubo algo que lo alivió: el ver que ya no llovía.

Por las ventanas detenidas empezó a crecer una luz amarillenta, tranquilizadora. En ese momento lo único que quería era averiguar en qué estación estaban parados. Quería saber de cuanto tiempo disponía para pelearse con las malditas puertas.

Con los ojos desorbitados, pudo leer el nombre del cartel de la estación: Paradero Chacarita*.

A la salida... Había dicho el otro.

Y él recordó. La escuela, la calle, Rodrigo, la sevillana, el pecho, la sirena, el pecho...

Ahora ya no le dolía, separó los libros. A la altura del corazón, justo en el tercer botón, una mancha oscura aparecía en su camisa.

Paradero Chaca...rita. Entonces supo por qué no se abrían las puertas, por qué nadie hablaba allí. Con resignación, volvió a su lugar y echó la cabeza sobre el respaldo para descansar. Para descansar igual que los otros pasajeros.

*Paradero Chacarita. Nombre de una estación de trenes situada a unas cuadras del Cementerio de la Chacarita que se levanta en el barrio del mismo nombre: Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires.

Viaje sin fin

Cuando el piloto del avión anunció que sobrevolaban el Cabo de Buena Esperanza, Jan miró hacia abajo. El océano parecía una franja celeste y ondulada. Una franja celeste y ondulada donde había pasado algo terrible. Terrible.