32,99 €

Mehr erfahren.

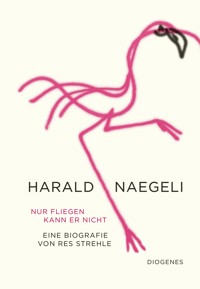

- Herausgeber: Diogenes Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Harald Naegeli, Mensch voll Poesie, Künstler voll Liebe zur Natur und Kämpfer für die Utopie und das Museum auf der Straße. Diese Biografie erzählt über Leben und Schaffen des introvertierten Zeichners, der an seinen »Urwolken« im Großformat über Jahre nur einzelne Striche ergänzt, sowie den extrovertierten Sprayer und politischen Dadaisten, der in wenigen Sekunden Hauswände aufwertet – denn mit dem Begriff »Sachbeschädigung« kann er überhaupt nichts anfangen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 294

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

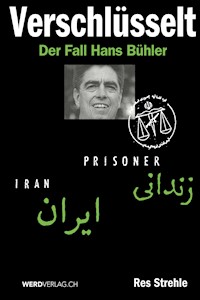

Harald Naegeli | Res Strehle

Nur fliegen kann er nicht

Harald Naegeli. Eine Biografie

Diogenes

Kapitel 1Die letzten Jahre

Die Welt ist klein geworden in den letzten Jahren seines Lebens. Er humpelt durch die drei Stockwerke des Jugendstilhauses im Zürcher Quartier Hottingen, meist barfuß oder in den Filzpantoffeln mit dem Schweizer Kreuz. Alle Etagen beherbergen Kunst, die Klingelschilder beim Hauseingang haben die Dadaisten auferstehen lassen: Arp, Schwitters und N., ihr Erbe. Das Haus zeigt seine Kunst über sechs Jahrzehnte, aber auch viel anderes, das eine Spannung zu seinem Werk schafft: afrikanische Masken, Werke von Hans Arp, dem deutschen Surrealisten Wols, dem Plakatkünstler Klaus Staeck, Antoni Tàpies, Joseph Beuys, dem Basken Eduardo Chillida und anderen. Die letzten vier waren auch Bewunderer seines Werks.

Gleich beim Eingang in seine Wohnetage hängt das Bild eines deutschen Expressionisten ungerahmt an einem Nagel. »Was sehen Sie darin?«, pflegt er seine Besucher zu fragen und ist überrascht, wenn einer etwas Neues sieht. Er selbst sieht ein Pferd, das in die Freiheit auszubrechen versucht. Das Gegenbild zu jener angeschirrten, vom Kutscher geschundenen Kreatur, der Friedrich Nietzsche kurz vor seiner Umnachtung in Genua um den Hals fiel. Und eine Erinnerung an sein eigenes Nietzsche-Erlebnis in Norwegen, als ein Kalb in einem Stall bis zu den Knien im Dreck stand und ihn mit unendlicher Trauer ansah. »Es ist bestialisch, wie Menschen mit Tieren umgehen«, sagt er.

Der geschundenen Natur galt zeitlebens seine größte Sorge, dazu interessierten ihn neben den Dadaisten besonders jene Geistesverwandten, die einen Bezug zu seiner eigenen Biografie haben: Friedrich Hölderlin, der die zweite Lebenshälfte in einem Turm in Tübingen verdämmerte, wo sein Großvater Otto Naegeli während des Ersten Weltkriegs eine Klinik leitete. Rainer Maria Rilke, der den Großvater später in Zürich aufsuchte, als die seltene Form seiner Leukämie noch unbekannt war. Und Paul Klee, der den Großonkel Oskar in Bern aufsuchte, als sich seine Hautkrankheit verschlimmerte. Mit Klee verbindet ihn ohnehin viel: die Fähigkeit zum einfachen genialen Strich, die Liebe zur Musik, die Abscheu vor den Kleingeistern – den »Hasenfüßen«, wie er sie nennt.

Nietzsche, Rilke und Hölderlin zitiert er noch mit über achtzig Jahren auswendig, wenn auch nicht mehr ganz so fließend wie früher. Hölderlins Hyperion dichtete er eigenhändig zu Ende, um das unvollendete Werk abzurunden: »Wo das Land … der Griechen / mit Schritten der Sonne erscheint.« Schließlich ist auch sein einziges amtlich bewilligtes Werk Fragment geblieben: der Totentanz in den beiden Türmen des Zürcher Grossmünsters. Er hat sich beim Sprayen nicht an die begrenzte Fläche gehalten, die ihm die Behörden vertraglich gesetzt und mit einem Schutzlack haben vorbehandeln lassen. Seine Figuren greifen um Zentimeter darüber hinaus, die Urfrau im Karlsturm hält das Licht aus dem Fenster bis zum Rahmen fest, das tanzende Skelett im Glockenturm setzt seine Fußknochen auf den Holzboden. Das ist zu widerspenstig. Die dritte Figur im Karlsturm blieb zur Strafe einbeinig, die Behörde zog ihre Bewilligung zurück, noch bevor das Werk vollendet war. Dabei dürften die Figuren seit 2022 – vertraglich zugesichert – ohnehin weggeputzt werden. Den Abbruch der Arbeit hat der kurz vor der Pensionierung stehende bürgerliche Zürcher Baudirektor Markus Kägi veranlasst. Der Sprayer rekurrierte an dessen jungen grünen Nachfolger Martin Neukom, aber der trug den behördlichen Entscheid mit. »Ein Hasenfuß!«

Als die Stadt Zürich diesem Meister des unvollendeten Werks 2020 überraschend ihren wichtigsten Kunstpreis verleiht, erscheint ihm dies anfänglich nur als Bagatelle und hübsche Dekoration seines Werkes. Erst mit der Zeit beginnt er, sich darüber zu freuen, als ihn die Stadtpräsidentin Corine Mauch und der Kulturverantwortliche Peter Haerle eines Nachmittags gemeinsam besuchen und ihre Wertschätzung bekunden. Er führt sie gleich ans Fenster, um ihnen das ausgelassen tanzende Skelett an der Nachbarfassade zu zeigen. Aber das Skelett tanzt nicht mehr, die neuapostolische Kirche hat es am Tag zuvor wegputzen lassen. »Zerstören« nennt er diesen kleingeistigen Akt, »Vandalen« die Auftraggeber der Zerstörung. Es ist neben den Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung eine der letzten persönlich erfahrenen Gemeinheiten, über die er sich aufregen kann. Jetzt ist er seiner früh verstorbenen norwegischen Mutter dankbar, dass sie ihm die Fähigkeit zur Empörung vererbt hat: »Empörung ist die Voraussetzung zur politischen Tat.«

Seit er mit dem Kunstpreis geehrt wurde, wollen alle etwas von ihm. »Ich bin ein Mythos«, sagt er von sich selbst. Dabei liebt er es nicht sonderlich, wenn statt seiner Kunst seine Person Thema ist. Bei der Premiere des Dokumentarfilms der französischen Autorin Nathalie David über ihn am Zurich Filmfestival 2021 mochte er persönlich nicht anwesend sein. Er schickte seinen Bruder Adrian, selber hat er den Film gerade einmal knapp gesehen. Und auch gegenüber dem Vorhaben einer Biografie ist er wankelmütig, wiewohl er den Autor seit Jahrzehnten kennt und weiß, dass der im wohlgesinnt ist: Mal redet er stundenlang über sein Leben und entpuppt sich dabei als hervorragender Erzähler und Komödiant in eigener Sache, dann wiederum wischt er persönliche Fragen als uninteressant vom Tisch. Die seien gänzlich nebensächlich für sein Werk. Über die Sachbeschädigung solle man schreiben – diesen »Straftatbestand«, mit dem ihn die Gerichte jahrzehntelang verfolgten, büßten und ins Gefängnis schickten! Das ist die größte Kränkung, die man seinem Werk angetan hat.

Im Übrigen ist er in den letzten Jahren seines Lebens von einer gelassenen Heiterkeit, die seine Besucher ansteckt. Er ist zufrieden mit seinem Leben, würde nicht ein Jota ändern, wenn ihn ein Zauberer in die Jugend zurückversetzte. Dass er eine schwierige Kindheit hatte mit Eltern, deren Beziehung sich früh zerrüttete? Er war glücklich in seiner eigenen Welt und selbst gewählten Einsamkeit, dankbar, dass ihn die Mutter, selbst Künstlerin, früh zum subversiven Zeichnen anstiftete. Auch gegen den Vater sagt er kein böses Wort, einzig, dass er angepasst war bis zum Gehtnichtmehr, und für ihn nie Autorität, die Mutter stets wichtiger. Stolz wäre sie gewesen auf seine Pionierrolle in der Graffitikunst und seinen dadaistischen Geist, wenn sie nicht früh verstorben wäre! Dass ihn dieser Vater, Mediziner wie die Vaterlinie seit Generationen, und in Abgrenzung zu ihr überzeugter Parapsychologe, schon frühkindlich mit seiner Vorstellung vom Teufel und von bösen Dämonen erschreckt haben muss? Vergessen und vergeben. Er hat selber den einen oder anderen Dämon erlebt, der sich schwer auf ihn legte, aber vielleicht gibt es solcherlei ja tatsächlich. Er jedenfalls ist davon überzeugt.

Verstörender als die Vorstellungswelt des Vaters, die er als Erwachsener nicht mehr ganz so ernst nahm, sind die Bilder des kriegszerstörten Deutschlands in seinem Kopf. Als er 1945 mit der Mutter und den beiden jüngeren Brüdern nach Norwegen fuhr, wie jeden Sommer danach, sah er an den Bahnhöfen beinamputierte Soldaten auf einen Sanitätskonvoi warten. Hamburg lag in Schutt und Asche, ein Arbeiter rannte dem Bus hinterher, um den Brüdern eine Süßigkeit zuzustecken. Jahrelang hat der Knabe danach Bilder vom Krieg gezeichnet. Die Mutter gab ihm und dem jüngeren Bruder dafür jeweils die Rückseiten von Reklamezetteln für Medikamente. Wenn der Bruder und er ihre Werke abgaben, urteilte sie streng, wer besser war. Meist war dies der jüngere Bruder, was den Erstgeborenen aber nicht grämte. Irgendwann war seine Zeichnung im Urteil der Mutter besser. Der Bruder hat daraufhin nie mehr gezeichnet. Harry begann danach auch damit, Papierschnipsel hin- und herzuschieben und sie aufzukleben – ein Anfang zu seinen Collagen.

1 Collage, 1957Zeitungsschnipsel und verschiedene Papiere auf Karton

Die Mutter war Malerin. Ihre Welt war eine ganz andere als jene des Vaters: sie Anarchistin, er Großbürger, sie Wikingerin, er Thurgauer, sie misstrauisch beäugte Ausländerin in der Limmatstadt, er Sohn eines anerkannten Medizinprofessors, sie depressiv und zeitweilig aufbrausend, er Spezialist für Depressionen, stets überlegt, aber unfähig, ihr zu helfen. Sein Großvater, ein international geehrter Wissenschaftler, Mitbegründer der modernen Blutanalyse, wurde zum hundertsten Geburtstag postum mit einer Büste in der Aula der Universität Zürich geehrt. Ihr Vater, der die erste Fahrradhandlung in Stavanger eröffnet hatte, ist früh verstorben und in der Öffentlichkeit vergessen. Die beiden Welten kamen sich in der Familie nicht näher.

Der kleine Harry war trotz dieser Spannungen zwischen den Eltern ein glückliches Kind. Das hatte mit seiner Genügsamkeit, seinem Selbstvertrauen und dem Fantasiereichtum seiner eigenen Welt zu tun. Worauf sich zeichnen ließ, hat er gezeichnet. »Ich finde die größte Geborgenheit, wenn ich zeichne«, sagt er noch im Alter. Und nennt sich selber seinen besten Freund. Sein Lehrer sagte damals, in jedem Schüler stecke entweder ein Rembrandt oder ein Beethoven. In ihm habe eher ein Rembrandt gesteckt, meint er rückblickend. Dass er mit dieser Begabung aber ausgerechnet zum »Sprayer von Zürich« werden sollte, wollte der Vater selbst dann noch nicht wahrhaben, als sich diese neuartige Kunst in seiner Heimatstadt mit hoher Kadenz ausbreitete – und dies verdächtig nahe am Wohnort der Familie. Im gleichen Rhythmus nahmen die nächtlichen Spaziergänge des ältesten Sohnes mit dem Familienhund Suckelborst zu, dem jahrelangen Komplizen und Bewacher des Sprayers: »Er schnüffelte, ich sprayte.« Eduard Mörike lässt den Riesen Suckelborst im Märchen aus Scheunentoren ein Bilderbuch basteln.

Den Namen für den Hund hatte der Zweitälteste vorgeschlagen, die beiden Siamkatzen benannte der Drittälteste Siglinde und cg nach den Psychoanalytikern Sigmund Freud und C.G. Jung. Nur die Hühner wurden nicht nach Figuren aus der Kulturgeschichte benannt. Die Namen von Hund und Katzen lassen vermuten, dass die vier Brüder nicht nur stritten, sondern es untereinander auch lustig hatten. Speziell dann, wenn es gegen die Marotten des Vaters ging. Als der Vater auf einer Familienreise nach Amsterdam in einem Trödlerladen ein altes Positionslicht aus der Schifffahrt ersteht, lachen ihn drei der vier Brüder aus. Nur Adrian, stets am nächsten beim Vater, fasziniert diese Antiquität aus dem 19. Jahrhundert bis heute, sie ist sein liebstes Stück im Millionenerbe. Der Drittälteste erfüllte als Einziger die Erwartungen des Vaters und begegnete ihm mit dem größten Respekt. Die Brüder gaben ihm den Spitznamen Döfivat, weil er meist erst um die Erlaubnis des Vaters fragte. Harald, der früh der Poesie und Lyrik nachhing, neckten sie mit dem Namen des verhinderten Dichters Balduin Bählamm aus Wilhelm Buschs gleichnamiger Bildergeschichte. Schnauzpeter nannten sie den Jüngsten. Einzig Hans, der Zweitälteste, war vor einem Spitznamen gefeit, weil er selbst die Spitznamen erfand.

Dieser Balduin Bählamm rezitiert bis ins hohe Alter mit Begeisterung und dadaistischem Sprachduktus aus dem abendländischen Bildungskanon. Wenn er nicht gerade singt, was auch meist gut kommt, etwa von Robert Schumann »Nach Frankreich zogen zwei Grenadier’ …«, ein Lied, das er schmetternd mit der Marseillaise beendet, was die Passanten unter dem geöffneten Fenster noch gut zwei Jahrhunderte nach der Französischen Revolution aufhorchen lässt. Er ist ein heiterer Zeitgenosse geblieben mit ungestillter Lust an den alltäglichen Beobachtungen vor seinem Fenster. Vor allem die Vögel haben es ihm als himmlische Geschöpfe angetan. Es müssen nicht gleich Flamingos sein, die er als Utopie der Freiheit und Vorbild in Sachen Streitlust monatelang in Düsseldorf und Zürich mit der Spraydose an die Wände gebracht hat. Mit Leuchtfarbe hat er diesen stolzen Vögeln auch nachts ihren Auftritt gegeben. Selbst die prunklosen Spatzen, die am Zürcher Bahnhof Stadelhofen tagsüber auf Brosamen der Bahnkundschaft warten, weiß er zu würdigen. Da stellt er sich und seinem Besuch die Frage, ob es wohl dieselben Spatzen seien, die auch am Zürichsee auf Fütterung warten. Ihr Tschilpen sei jedenfalls dasselbe. Im Ruf der Taube will er nach dem eintönigen »Uuh-uh-uu« oft ein abschließendes »Wumm« festgestellt haben. Und ob man schon gehört habe, dass der Buchfink seinen Finkenschlag stets mit »La Spezia« abschließe?

Die Italianità mag der Erinnerung an seine erste Flucht nach Italien geschuldet sein, als er in Zürich nachts von einem Polizisten erwischt wurde und, um sich der Verhaftung zu entziehen, unversehens mit diesem in ein Handgemenge geriet. Danach drohte ihm in der Schweiz nicht nur ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, sondern wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte, wofür einer mit mehreren Monaten Gefängnis rechnen muss.

Der Begriff »Sachbeschädigung« bringt ihn zeitlebens mehr als alles andere in Rage. Mit selbst für ausgewiesene Juristen schwer widerlegbarer Logik folgert er, dass eine Sache nur beschädigt werden könne, wenn sie in ihrem Wert vermindert oder zerstört würde. Das sei bei seiner Kunst auszuschließen, denn sie erhöhe den Wert einer Sache. Besonders ärgert ihn dabei, wenn vermeintlich sachverständige Verwalter von Kunsthäusern oder öffentlichen Bauten sein Werk als Sachbeschädigung sehen und gleich noch Strafanzeige gegen den Urheber einreichen. Es ist die Kränkung eines Schenkenden, dessen Geschenk beim Beschenkten nicht Freude, sondern Ärger oder gar Abscheu auslöst.

Der deutsche Gesetzgeber scheint sich seiner Rechtsauffassung zumindest so weit angeschlossen zu haben, dass er den Paragrafen der Sachbeschädigung im Strafrecht ausweitete und heute explizit jede Veränderung des Eigentums ohne Zustimmung des Eigentümers als Sachbeschädigung wertet. In der Schweiz halten die Richter diese Präzisierung für unnötig, weil das Eigentum hier ohnehin als heilig gilt und jedes Antasten als Ketzerei. Der Sprayer bezeichnet diese Haltung als »verinnerlichte Besitzwut« und wollte mit seinen ohne Auftrag an den Hauswänden angebrachten Liniengeistern die Eigentümer aus dem »Laufgitter ihrer Ideologie« befreien. Wenn man diesen Befreiungsakt wenigstens neutral als »Sachbeschichtigung« bezeichnen würde, wäre der Dadaist schon zufrieden.

Verschiedentlich sind seine Sachbeschichtigungen insgeheim per Videoaufzeichnung festgehalten worden wie beim Eingang des Zürcher Kunsthauses oder beim Aufgang zur Grossmünstertreppe. Das geschah mindestens in letzterem Fall mit richterlicher Genehmigung zum Zweck der Beweiserhebung. Aber es war zugleich die Erfüllung jener Horrorvision, die er Ende der Siebzigerjahre mit seinem damals omnipräsenten großen Auge auf Zürichs Stadtwände gesprayt und im Orwell-Jahr 1984 am Jazzfestival im Innerschweizer Ort Willisau als Roboter auf dem großen Bühnenbild bekräftigt hatte. Dieses Bühnenbild hängt heute als Kostbarkeit in einem Frankfurter Museum. In Zürich haben es die Verantwortlichen vorgezogen, Orwell an der Fassade ihres Kunsthauses mit einer schlecht deklarierten Videokamera eins zu eins Wirklichkeit werden zu lassen. Dass ihm der Staatsschutz nach Ende des Kalten Krieges auf Verlangen per Post eine Aktenkopie mit detaillierten Einträgen seiner verdächtigen Kontakte in den Jahren zuvor zustellte, bestätigte seine Weltsicht bloß noch.

19 Bühnenbild für das 10. Jazzfestival Willisau, August 1984

Gegen diese Enge ist er 1977 auf die Straße gegangen. Er japste nach Luft wie die Fische am Rhein ein Jahrzehnt später nach der Brandkatastrophe von Schweizerhalle. Es war die Enge in den eigenen vier Wänden und in der Stadt der saturierten Jasager, die ihm die Luft zum Atmen nahm. Im Unterschied zu den Fischen im Rhein hatte er Beine zum Weglaufen, und so war es nichts als logisch, dass er seinen Fischen ebenfalls Beine zeichnete. Dass er damals schon 37 Jahre alt war und nicht mehr in der Pubertät stand, den Protest von 1968 verpasst hatte und auch keine andere Gruppe oder Bewegung hinter sich wusste, war ihm nur recht. Das große A im Kreis hätte er nur auf dem Kopf gesprayt. Das machte ihn frei und unabhängig. Im Unterschied zu jeder politischen Bewegung ging es ihm auch nie um eindeutige Parolen oder Botschaften, die einer teilen oder ablehnen kann. Davon hat er als Jugendlicher nur wenige an Zürichs Bankfassaden und Stadtwänden angebracht: »Hilfe Jesus Christus ich liebe nur das Geld«, »Auto + Geld = Gott« oder »Die Pest das Auto«. Meist ohne Komma, die setzt der Dadaist bis zu seinem Lebensende nicht gerne, weil sie seiner Sprache den Schwung nehmen. So hatte er an den Schreibübungen in der Schule nur Spaß, solange die Feder im Rhythmus Daaaaa – tam. Daaaaa – tam! ihren Schwung nicht verlor. Als sie für krakelige, langweilige Buchstaben gebremst wurde, verging ihm die Freude.

Es gab zeitlebens zwei Harald Naegeli: den genauen, introvertierten und scheuen Künstler und den munteren, extrovertierten, heiteren Eulenspiegel. Der Introvertierte setzte die letzten drei Jahrzehnte seines Lebens mit der Tuschfeder auf großformatiges Büttenpapier Punkte und Striche. Rund vierhundert Zeichnungen, die er Teile seiner Urwolke nennt, sind so entstanden, schätzt er, vermutlich sind es eher fünf- oder sechshundert. Alle auf der Rückseite auf die Minute genau protokolliert, wann er daran gearbeitet hat, keine wirklich fertig. Trotzdem hat er einige bereits den Graphischen Sammlungen deutscher Kunstmuseen vermacht. »Die Kunst besteht darin, zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören«, sagt der Introvertierte nach jahrzehntelanger Arbeit. Der Extrovertierte hatte keine Mühe, rechtzeitig aufzuhören, er brauchte maximal dreißig Sekunden für seine nächtlichen Sprayfiguren, die sich von Ecken, Winkeln und Behörden nicht aufhalten ließen. Tagsüber war er mit dem dicken schwarzen Kohlestift beschäftigt, es entstanden dunkle magische Bilder und stelenförmige Fetische, zugleich furchterregend, geheimnisvoll und schützend. Er begründet diese Motive in einer Mail zum Jahreswechsel 2014/15 mit dem Wunsch, »gefährliche Geister festzubannen, auch zum Schutze meiner Freunde« (30.12.2014). Eine Verbeugung vor der Welt seines Vaters.

Im Alter wurden der Genaue und der Schwungvolle eins, wie die Tuschpartikel auf Papier mit den Sprühpartikeln an den Wänden eins wurden. Jetzt zeichnet der Introvertierte seine Vorstellung der Apokalypse extrovertiert mit dickem Strich auf den Hintergrund feiner Urwolken. Fast jeden Tag ist er damit beschäftigt, 6. XI., 23.44, 7. XI. 23.50, 8. XI., 14.02, 9. XI., 12.25. Er wird dranbleiben, solange er noch jene schöpferische Kraft hat, die beim katalanischen Künstler Antoni Tàpies im Alter zu schwinden drohte: »Si j’ai la force«, soll der Katalane seinen Plänen über künftige Projekte im Alter jeweils angefügt haben. Zeitweilig erdrücken auf den Bildern Dämonen und andere wilde Gestalten die feine Urwolke. Käfer und drei Kreuze tauchen auf, Golgatha immer wieder, Christus steigt vom Kreuz herab, Kampfpanzer rollen heran, sodass zufällig Anwesende erschreckt Reißaus nehmen. Manchmal scheint er ob der wilden Figuren, die aus seinem Unterbewusstsein auftauchen, selber erschreckt: etwa von der Chimäre zwischen Mensch und Fisch, die auf einem Bild ihr Unwesen treibt. Der Riesenvogel und die blutsaugende Wanze, für ihn »Menetekel einer verkehrten Lebensführung«, könnten direkt dem Diagnosekabinett seines Vaters entstiegen sein. »Gefürchig, nicht? Schauen Sie mal«, sagt er, »welche Klauen!!« Auf Papier gebannt, verlieren diese Albträume ihren Schrecken. Der Voyeur am Bildrand schaut jedenfalls nicht sonderlich erschreckt zu. Er ist unbeteiligt, »wie wir alle«, wird anfänglich nur im Umriss gezeichnet, später als Weckruf schwarz ausgemalt.

28 »Krieg Tod Wanze Voyeur«, 2018Kohle und Tusche auf Papier

29 »Tod Krieg«, 2018Kohle und Tusche auf Papier

Am Ende setzt sich die Urwolke pur durch. Die Punkte und Striche werden noch feiner, der Weißraum wächst. Er setzt seine Besucher auf die Stühle davor, damit auch sie zur Ruhe kommen. Die letzten Kanten aus Punkten und Strichen lässt er auf dem Bild verschwinden, Leere und Stille sind ihm inzwischen wichtiger – Ziel aller Meditation wie bei den Zen-Meistern.

»Wer begriffen hat und nicht handelt, hat nicht begriffen«, zitierte er einst den chinesischen Philosophen Konfuzius. Ein Spruch, der auch den 68ern gefallen hat und den er damals an der Zürcher Universitätsfassade nahe seinem Wohnort las. So eindeutige Botschaften wollte er selber nicht anbringen, er wollte die Stadtgänger und – deutlich aussichtsreicher: die Stadtgängerinnen – mit neuen Bildern überraschen, die ihnen direkt ins Auge springen und sie überfallen. Das gelang ihm schon mit seinen ersten, in hoher Kadenz gesprayten Strichfiguren in der Zürcher City so gut und so persönlich, dass eine Studentin des Instituts für Angewandte Psychologie 1979 aus seinen Zeichnungen in einer Studienarbeit gleich sein Psychogramm erstellte. Sie kam auf einen gehemmten Mann mit zugleich schwungvoller Bewegungsführung als Urheber, untersuchte dessen Frauenbild und sein Verhältnis zur Autorität. Was sie schrieb, erkennt er heute noch als weitsichtig an, wenn auch mit zu viel Psychologie verfasst.

Danach wurde ein erstes Kopfgeld auf seine Ergreifung ausgesetzt, da und dort legte sich ein Wachmann nächtens auf die Lauer. Der Hass und die Jagd, die sich gegen seine Person richteten, zeigten ähnlich wie die Begeisterung, dass seine Botschaft nicht nur ins Auge, sondern auch ins Herz getroffen hatte. Der Präsident der Autopartei empfahl zu vorgerückter Stunde, die Autogegner an die Wand zu nageln und mit dem Flammenwerfer zu vernichten. Eine Passantin rief vor laufender TV-Kamera dazu auf, den illegalen Sprayer »tüchtig abzuchlöpfen«. Noch vierzig Jahre später führt dieser Hass eine Zürcher Zunft dazu, seine Totentanzfigur auf dem Sockel des Feldherrn und späteren Zürcher Bürgermeisters Hans Waldmann vor dem Stadthaus eigenhändig mit einem Hochdruckreiniger wegzuspritzen. Jene Figur ausgerechnet, die der städtische Verantwortliche für Kunst im öffentlichen Raum als eine der wichtigsten ansah und unbedingt erhalten wollte. »Ein Vandalenakt!«

Si j’ai la force. Es fällt ihm angesichts seiner schwindenden Kräfte immer schwerer, für Ersatz zu sorgen. Vollenden will der Protestler, der sich für Zürichs wahren Protestanten hält, zuletzt noch seinen Totentanz im Karlsturm des Grossmünsters. Seine Figuren sollen die Besucher im Turmaufgang mit dem Tod begleiten und bei der Terrasse symbolisch auferstehen lassen. Nicht, dass er selber an diese simple Art des Weiterlebens glaubt, aber ein Geschenk soll schließlich den Beschenkten erfreuen. Diesen Kompromiss wäre er eingegangen, auch der Atheist Le Corbusier hat einst eine Kirche gebaut. Er selber kann sich, wenn denn, wie einst der Vater die feinstoffliche Wanderung seiner Seele vorstellen, er sieht sich als wiedergeborenen Höhlenzeichner. Oder, wie er es vorsichtiger formuliert: »Ich habe das Gen eines Höhlenzeichners in mir, das sich aus der prähistorischen Zeit erhalten hat.«

Noch vor der Morgendämmerung rafft er sich in der letzten Julinacht 2020 auf, um seinen Totentanz im Grossmünster zu vollenden. Er hat den Schlüssel zu den Turmaufgängen trotz Aufforderung zur Rückgabe behalten, allein Petrus hätte er ihn abgegeben. Aber der Schlüssel passt nicht mehr, die Baudirektion hat die Schlösser auswechseln lassen. Ob dieser moderne Höhlenzeichner die 187 Stufen im engen Turmaufgang mit seinen 80 Jahren humpelnd noch geschafft hätte, ist ungewiss. »Vielleicht hätte es mich da schon geputzt, man weiß ja nicht, wann man verdampft«, lautete seine lapidare Antwort auf diese Frage. Wir wissen es definitiv nicht, denn die Bürokratie stand seinem letzten Geschenk im Wege. Um 4.30 Uhr, noch bevor die ersten Spatzen tschilpten, die Tauben »Wumm« riefen und der Buchfink sein »La Spezia« intonierte, stand der Sprayer mit seinem veralteten Passepartout vor dem verschlossenen Wahrzeichen seiner Heimatstadt.

Sein tanzendes Skelett blieb einbeinig, die Auferstehung im Kirchturm unvollendet.

Kapitel 2Die Buddenbrooks vom Zürichberg

Die Villa, in die Otto und Erna Naegeli-Näf vor hundert Jahren an der Schmelzbergstrasse einziehen, bringt einen Hauch des Buddenbrook’schen Lebensgefühls auf den Zürichberg: fünf Bedienstete, ein großer Garten, Bildung an oberster Stelle, zugleich Raum für Müßiggang im ausladenden Baumpark oberhalb des Unispitals und in Nachbarschaft der alten Bauern- und Riegelhäuser des Fluntermer Dorfteils Hinterberg, ein ideales Dekor für einen Familienroman von Thomas Mann. Bei klarem Wetter ist der Blick frei auf Uetliberg und Albiskette. Der Zürichberg gilt in jener Zeit als Erholungsgebiet für die Städter. Zahlreiche neu gebaute Chalets betonen seinen ländlichen Charakter, sie sind die Antwort auf die beginnende Urbanisierung der Stadt.

An Geld und Geist fehlt es der siebenköpfigen Familie Naegeli-Näf nicht. Der fünfzigjährige Medizinprofessor und seine Frau stammen beide aus wohlhabenden Familien. Otto Naegeli ist Arzt in dritter Generation, seit Großvater Johannes diese Tradition in der Männerlinie der Familie im Thurgau begründet hat. Zur ärztlichen Mission gehörte zu dessen Zeit auch die Anleitung der jungen Generation zur guten Lebensführung, Johannes Naegeli schrieb dieses Werk im Auftrag der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons. Er führte erst eine Praxis in Oberneunforn und zog 1847 ins malerische Bauerndorf Ermatingen am Bodensee, ähnlich wie der Zürichberg damals neu entdeckt als Kurort. Das Haus der wohlhabenden Familie an der Ermatinger Hauptstrasse war im Vergleich zum Bau an der Zürcher Schmelzbergstrasse noch keine Villa, aber bereits ein habliches Bürgerhaus.

Die Familie Näf mütterlicherseits genoss in Zürich höchstes Ansehen, seit Stammvater Adam Näf bei der 2. Schlacht von Kappel das Zürcher Panner gerettet und dafür das Bürgerrecht in der Stadt erhalten hatte (1533). Die Nachkommen wurden in der Seidenweberei reich, waren bald gut dotiert mit Immobilien und gut vernetzt in der Zunft zur Meisen. Schwiegervater Emil Näf-Hatt wechselte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zusammen mit seinem Vater in die Bauindustrie und engagierte sich später auch als Großrat in der lokalen Politik und Kassier im Verschönerungsverein Zürich. Dieser Verein widmete sich der Aufgabe, die Natur rund um die Stadt attraktiv zu gestalten. Die Arbeiter, Kaufleute, Beamten und ihre Familien sollten ihre durch die Arbeitsgesetze neu gewonnene Freizeit nicht nur in verrauchten Spelunken verbringen.

»Zürich ist im Vergleich zu seiner Ausdehnung und Bevölkerungszahl arm an öffentlichen Plätzen und schattigen Anlagen«, schreibt der Verschönerungsverein in seinem Jahresbericht bei der Gründung, »desto harmonischer vereinigt es aber Liebliches und Großartiges in wundervoller Umgebung.« (Urenkel Harald wird das dereinst ähnlich sehen in seiner »Wolkenpost«, die er ab 2013 an seinen Freundeskreis mailt, nachdem er es geschafft hat, sich »im digitalen Gestrüpp« einigermaßen zurechtzufinden: »Z. ist die schönste Stadt mit der schönsten Landschaft«, 29.5.2014). Im großbürgerlichen Verschönerungsverein engagieren sich alle Familien, die in Zürich Rang und Namen haben: die Bodmers, Landolts und Rinderknechts, die auch den Privatbanken ihren Namen geben. Mit ihrer Unterstützung wird der Zürichberg mit zwei Seilbahnen, Kurhäusern und einem Promenadenweg am Waldrand als Naherholungsgebiet erschlossen. Man denkt in diesem Kreis groß: Ein Felsblock beim Loorenkopf, der einem Rastplatz im Wege steht, wird kurzerhand weggesprengt.

Im Wald gegen den Vorort Witikon hoch legt der Verein entlang dem Elefanten- und Wehrenbach begehbare Wege mit Rastplätzen an, baut Brücken und Geländer, entwässert die Ufer durch die Anlage von Wassertümpeln. Und mehr noch: Der Verein setzt früh auf Eventkultur, stellt Tierskulpturen in den Bach und benennt die Brücken nach Wildtieren: Ein Zementreptil lauert unter der »Krokodilsbrücke«, ein Elefant spritzt Wasser am Uferplatz neben der »Dschumbobrücke«. Der Name ›Dschumbo‹ ist damals europaweit in aller Munde, seit der sudanesische Elefantenbulle Jumbo vom Pariser Jardin des Plantes in den Londoner Zoo überführt wurde. Bis zu seinem Tod fasziniert er dort Jung und Alt mehr noch als die zur Schau gestellten »Eingeborenen« aus aller Welt.

Bis Zürich einen eigenen Zoo haben wird, wird es noch vier Jahrzehnte dauern, im Elefantenbach ist nun immerhin die Vorfreude geweckt. Emil Näf-Hatt plant und realisiert den künstlich angelegten Wildpark, als Bauunternehmer gelingt es ihm, die Prüfungsanstalt für Baumaterialien für eine Zementspende zu gewinnen. Aber die Elefantenskulptur lockt auch Nachtbuben an, die dem Zementbullen ausgerechnet die Stoßzähne abschlagen, aus denen er Wasserfontänen versprühte. Das Geschenk wird wiederhergestellt und sprüht außerhalb der Dürrezeiten bis heute Wasser. Urenkel Harald wird diesen »steinernen Elefanten« hundert Jahre später besuchen und beim Einnachten vom Rauschen des Baches und den Vogelstimmen fasziniert sein (Wolkenpost, 10.3.2014). Bei der benachbarten Trichtenhauser Mühle ehrt die Stadt den Elefantenstifter mit einem als »Naefenstein« benannten Quarzfindling.

Seinem Schwiegersohn, dem Villenbesitzer und Medizinprofessor Otto Naegeli, gelingt es schon zu Lebzeiten, sich unsterblich zu machen. Sein erster Beitrag zur modernen Medizin ist ein Standardwerk über das Blut von 1908(Blutkrankheiten und -diagnostik), das bis tief in die Dreißigerjahre Pflichtlektüre für Medizinstudenten bleibt. Es trägt dem späteren Klinikdirektor an der Universität Zürich den Spitznamen »Blutnaegeli« ein. Dieser Blutnaegeli verdankt seinen Ruf neben seiner Diagnosefähigkeit auch den immer besseren Mikroskopen, mit denen sich die Struktur der Blutzellen – und insbesondere ihrer krankhaften Veränderungen – sichtbar machen lässt.

Zur Schule gegangen war der Arztsohn in Ermatingen und Frauenfeld, wo sein Hauptinteresse an der Kantonsschule erst der Botanik galt. Die wild wachsenden Orchideen bleiben zeitlebens sein Hobby auf Entdeckungstouren. Noch als vielbeschäftigter Chefarzt reserviert er sich oft den Donnerstagnachmittag für Ausflüge auf den Irchel und ins Tösstal. Und so definiert er neben den acht kardinalen Krankheitstypen in seinem Berufsalltag sechs Unterarten der Ophrys in seiner Freizeit. Sie alle tragen als Zusatz bis heute sein Kürzel, so die Varietas stenoglossa Naeg., die Ophrys bicolor Naeg., die Varietas micropetala Naeg., die Superaurita Naeg., die F. albipetala. Naeg. und die Varietas Naegeliana Thellung. Als Wissenschafter auf den Spuren von Charles Darwin interessiert ihn in erster Linie die Mutation. Auch die Blutbuche sieht der Blutnaegeli nicht als Degeneration, sondern als fortschreitenden Lernprozess der Natur.

Wie einst die Gesellen werden die Medizinstudenten in der ersten Welle der Globalisierung während ihres Studiums früh auf Wanderschaft geschickt. Otto Naegeli studierte bis zu seinem Staatsexamen 1896 in Lausanne, Bern, Straßburg, Berlin und Zürich. Er habilitierte über die Veränderung der weißen Blutkörperchen bei der Typhus-Erkrankung. Sein Interesse für diese Krankheit ist in der Praxis seines gleichnamigen Vaters Otto senior in Ermatingen geweckt worden, der zu jener Zeit am Bodensee Dutzende von Typhuskranken zu behandeln hatte.

Otto Naegeli senior hat seinem Erstgeborenen als Vorbild und Autorität den wissenschaftlichen Drang vermacht, den Dingen auf den Grund zu gehen. Mit seiner Statistik über die Todesfälle in der Gemeinde Ermatingen im 19. Jahrhundert, detailliert nach Jahr und Zahl der Erkrankungen, war er seiner Zeit voraus: In der Rolle eines Statistikers listet er die Anzahl Sterbefälle aufgrund von Typhus, Pocken, Krebs und Tuberkulose emotionslos auf, zählt die Todesfälle der Mütter im Wochenbett sowie die Opfer von Unglücksfällen und Verbrechen in der Gemeinde. Dabei geht er insbesondere den Ursachen vermeidbarer Todesfälle nach: den drei Pockentoten etwa, noch in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts, als es bereits einen Impfstoff gegen diese meist tödlich verlaufende Erkrankung gibt. Da zeigt er wenig Verständnis für die Impfgegner in der Region: »Hier ist wohl erlaubt, mit Eisenholzkugeln zu kegeln und die blinden Impfgegner als Kegel aufs Ries zu stellen, denn jedes helle Auge sieht, wie infolge der Vaccination, und zwar der obligatorischen Impfung, die verderblichste der Volksseuchen früherer Jahrhunderte einfach weggewischt würde.«

Der Dorfarzt mahnt seine Mitbürger auch vor dem leichtfertigen Umgang mit anderen Verlockungen. Er warnt vor dem Alkoholismus, den er für zahlreiche, vermeintlich natürliche Todesfälle verantwortlich macht, und auch vor Völlerei. Mehr als fünfzig Dorfbewohner ertranken zu jener Zeit im Bodensee. Oft gingen sie nach opulentem Mahl schwimmen, erbrachen im Wasser und erstickten am Erbrochenen. Die Regel, mit vollem Magen nicht schwimmen zu gehen, begann sich in der Region dank seinen Erkenntnissen durchzusetzen.

Auch mit der Tatsache, dass in der Gemeinde noch immer viele Mütter nach Geburten starben, fand sich Otto Naegeli senior nicht einfach ab. Er kam zum Schluss, dass werdende Mütter oft bei der Geburtshilfe durch ältere Hebammen mit Masern- und Grippeviren angesteckt wurden, und empfahl Schutz- und Hygieneregeln. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden Medizin und Hygiene besser, der Dorfarzt vermerkte 1899 mit Befriedigung die tiefste Todeszahl in diesem Jahrhundert: »Sterben kommt aus der Mode«, kommentierte er optimistisch in seinem Beitrag für die Schweizerische Zeitschrift für Statistik, 1911.

Im Stile Goethes verstand sich Otto Naegeli senior als Allrounder: Praktiker der Medizin, Naturwissenschaftler, dazu Schriftsteller und Historiker. Er ist ein Pionier der manuellen Therapie, gleichzeitig Chiropraktiker und Osteopath, daneben schreibt er Novellen, Gedichte und Balladen. Er gräbt am Bodensee nach Überresten der alten Pfahlbauten und legt aus den Fundstücken eine beachtliche Privatsammlung an. Daneben schreibt dieser viel beschäftigte Arzt und Familienvater immer wieder für die Thurgauer Beiträge, das wichtigste Jahresheft in der Region: etwa über die Gerichtsherren Khym, eine Beamtendynastie während der Zeit des Rokoko, die Geschichte der Burg Salenstein und den Schlossverwalter auf dem Arenenberg, ein ehemaliger Kutscher Napoleons, der unter seinem Rock stets eine Flasche Beaujolais versteckt hielt. Und er schreibt einen Aufsatz über die Grabdenkmäler im Mendrisiotto, nicht ahnend, dass diese christlichen Motive seinen Urenkel Harald Oskar dereinst exakt an diesem Ort zu seinen frühesten Graffiti inspirieren werden.

Und jetzt also sein Sohn, der Blutnaegeli, auch er ist höchst vielseitig interessiert. Er ist 1918 zum Leiter der Zürcher Poliklinik ernannt worden und betreut mit seiner zehnköpfigen Truppe aus Oberarzt, Assistenten, Pflegepersonal und Volontären bis zu zweihundert Patientinnen. Daneben hält er eine klinische Vorlesung, in die er ausgiebig lateinische Vokabeln einstreut, was ihn bei den Studierenden gefürchtet macht. Die sechs Jahre Erfahrung als Klinikleiter in Tübingen haben sein Ansehen erhöht, denn seine Klinikbetten waren dort als Reservelazarett im Ersten Weltkrieg ganz anderen Belastungen ausgesetzt. Studierende hatte er in Tübingen ab Juli 1915 ohnehin kaum mehr, denn neun von zehn jungen Männern an der Universität waren von der Reichsarmee eingezogen worden. Die militarisierte Garnisonsstadt steht im direkten Austausch mit der Front. Regelmäßig kommen Lazarettzüge mit über 600 verwundeten Soldaten am Bahnhof an, bis Kriegsende bringen rund hundert Züge insgesamt 12000 Verwundete in die Tübinger Lazarette. So verfliegt die anfängliche Kriegseuphorie in dieser Universitätsstadt rasch.

Die Briten und Russen bombardieren Tübingen in den Kriegsjahren mehrmals aus der Luft. Mit der Dauer des Kriegs steigt die Not der Bevölkerung, die Kohle wird knapp, die Schulen sind zeitweilig auch im harten Winter unbeheizt. Die Kirchenglocken werden für die Rüstungsindustrie abtransportiert, und die Bevölkerung gibt ihre Tür- und Fenstergriffe aus Kupfer und Messing zum Einschmelzen ab. Zahlreiche Männer lassen ihre Kittel für die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie und in der Eisenbahn einsammeln, Frauen werden in Volksküchen abgeordnet, um die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen. Weil auch Papier knapp ist, erscheint die Tübinger Volkschronik in diesen Kriegsjahren gerade noch mit vier Seiten täglich.

Wir wissen nicht, wie Otto Naegeli und seine Familie diese Zeit erlebten und wie sich der Klinikleiter zum Krieg stellte. Es wird ihnen nicht anders ergangen sein als dem Tübinger Pfarrer Theodor Beck, der seinen Mitbürgern damals wünschte, das Erlebte als einen grauenvollen Traum aus ihrem Gedächtnis löschen zu können: »Aber es ist Wirklichkeit und wird Jahrzehnte, vielleicht Generationen hindurch, nachwirken.« Als Klinikleiter und Betreuer eines Reservelazaretts durfte Otto Naegeli nicht Pazifist sein, denn der Krieg gilt laut dem Garnisonspfarrer Otto Meyer als »göttliches Liebeswerk«, ein legitimer Kampf gegen das Böse. Als die Sozialdemokraten zu einer Friedensveranstaltung aufrufen, greifen Studenten nach einer patriotischen Kundgebung diese Veranstaltung an.

Die wenigen Kriegsgegner wie etwa der Schriftsteller Karl Otten werden verhaftet. Otten berichtet im autobiografischen Roman Wurzeln von seinem Gefängnisaufenthalt in Tübingen, wo es für ihn zwischen dem »Nichts« und dem »Ego« nur eine Brücke gibt: das Leben und Werk Friedrich Hölderlins, der im benachbarten Turm seine zweite Lebenshälfte verbrachte. Der Turmbesitzer richtet damals im Erdgeschoss ein Zimmer mit kargem Holzbett ein wie zu Hölderlins Zeit. Es wird zum Wallfahrtsort für Hölderlin-Anhänger aus aller Welt. Harald Oskar, der Enkel des Blutnaegelis, wird dereinst zu ihnen gehören und eine Figur mit den Initialen F.H. an die Turmwand sprayen.

Otto Naegelis Berufung nach Zürich ermöglicht ihm und seiner Familie, 1918 aus dem kriegszerstörten Tübingen in die Schweiz zurückzukehren. Die Spanische Grippe wütet zwar auch hier, aber das Land ist immerhin nicht kriegsversehrt. Mit seinem Professorentitel und seiner internationalen Reputation genießt er hohes Ansehen, auch seine Frau Erna, geborene Näf, wird künftig Frau Professor genannt. Unter seiner Leitung entwickelt sich die Zürcher Poliklinik zu einem Zentrum des Unispitals mit zwei Abteilungen und insgesamt 180 Betten. Ein Bild aus dem Jahre 1924 zeigt ihn als Hahn im Korb, umgeben von einer weiß gekleideten Mitarbeiterinnenschar, er selber ist schwarz berockt mit schwarzem Hut und steifem weißen Stehkragen – so kleidete sich die Tübinger Oberschicht vor dem Krieg.

Drei Jahre später wählt die Schweizer Gesellschaft für Innere Medizin Otto Naegeli zu ihrem Präsidenten. Er schreibt nach seiner Blutfibel neue Standardwerke zur Inneren Medizin und weitet dabei seinen Horizont deutlich über die Blutanalyse und -diagnose aus. 1927 erscheint seine Allgemeine Konstitutionslehre in naturwissenschaftlicher und medizinischer Betrachtung und 1937, ein Jahr vor seinem Tod, schließlich das 700-seitige Opus magnum zur Differentialdiagnose in der inneren Medizin.

Otto Naegeli betreut in seiner Zeit als Klinikdirektor in Zürich zahlreiche prominente Patienten: unter ihnen den österreichischen Lyriker Rainer Maria Rilke, der in den frühen Zwanzigerjahren in der Schweiz lebt, in Berg am Irchel nahe Zürich wohnt, im Tessin und im Wallis. In dieser Zeit verschlechtert sich der Gesundheitszustand des Dichters von Jahr zu Jahr, 1926 wird seine Krankheit als eine damals noch wenig bekannte Form der Leukämie diagnostiziert. Auch der Blutnaegeli kann ihm nicht mehr helfen. Rilke stirbt im Dezember 1927 im Alter von 52 Jahren in Montreux.

Dabei ist Otto Naegeli bei der Analyse der Blutbilder zusammen mit den Italienern Guido Banti und Adolfo Ferrata sowie dem Berliner Artur Pappenheim