Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

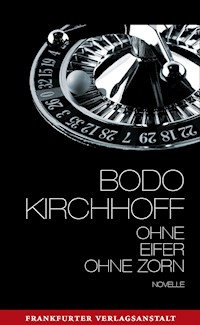

"Ein Debüt zum Fürchten." Die Zeit Branzger ist ein Mann mit Pseudonym, der mit einer Frau Ferngespräche führt, der seinen Nachbarn im Auge behält, zu Huren geht, Roulette spielt, Bodybuilding betreibt, eine unvollendete Geschichte hervorholt, von psychologischen Artikeln lebt, sich im Telefonbuch als Exzentriker ausgibt - und immer wieder Opfer seiner eigenen Wünsche wird. Vom Balkon aus entdeckt Branzger eines Tages, dass sein Nachbar tot ist. Von da an verfolgt er die Verwesung der Leiche. Und noch ein Zufall kommt ins Spiel: Branzger trifft auf das scheinbar vollkommene Objekt seines Begehrens: eine Frau, die gerade einen Brief aufgibt nach Salò in Oberitalien und seinem Phantasma einen Namen verleiht. "Ohne Eifer, ohne Zorn", das Aufsehen erregende Prosadebüt Bodo Kirchhoffs ist 1979 erstmals erschienen und nun nach langer Pause wieder lieferbar.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 111

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Branzger ist ein Mann mit Pseudonym, der mit einer Frau Ferngespräche führt, der seinen Nachbarn im Auge behält, zu Huren geht, Roulette spielt, Bodybuilding betreibt, eine unvollendete Geschichte hervorholt, von psychologischen Artikeln lebt, sich im Telefonbuch als Exzentriker ausgibt – und immer wieder Opfer seiner eigenen Wünsche wird. Vom Balkon aus entdeckt Branzger eines Tages, dass sein Nachbar tot ist. Die Polizei ruft er erst einmal nicht. Und noch ein Zufall kommt ins Spiel: Branzger trifft auf das scheinbar vollkommene Objekt seines Begehrens: eine Frau, die gerade einen Brief aufgibt nach Salò in Oberitalien und seinem Phantasma einen Namen verleiht.

Ohne Eifer, ohne Zorn, das aufsehenerregende Prosadebüt Bodo Kirchhoffs aus dem Jahr 1979 beschreiben Körperglück und Lebensekel auf bis dahin nicht gekannte Weise.

BODO KIRCHHOFF

OHNE EIFER, OHNE ZORN

NOVELLE

Ein quadratischer Raum, verstellt mit Abgelegtem, dazwischen ein Lager, ein Tisch, ein Sessel und ein Telefon. Außerdem ein Waschbecken mit Spiegel, Kochgelegenheit und Kühlschrank, ein Fernsehgerät sowie Fenster und zwei Türen, eine zum Balkon, eine auf den Korridor. In dem Sessel vor dem Tisch, leicht zusammengesunken, Branzger, der Beschriebene und andererseits der Schreibende, von hinten. Unter seinen Augen, auf dem Tisch, vermutlich Texte.

Er sitzt da und spricht und dreht sich nun ein Stückchen, und man sieht, was ihn beschäftigt: Während er telefoniert, hebt er mit einem grünen Bleistiftstummel auf losen Blättern Worte hervor, setzt Klammern oder macht durch Fragezeichen etwas fraglich. Obwohl er abgewendet spricht, hört man ihn gut (gesetzt den Fall, man würde alles, was geschieht, verfolgen können). Seine Stimme klingt zufrieden. Manchmal streicht er sich das Haar.

O mein Gott, hat er soeben gesagt und bekommt zur Antwort: Was?

(kurzes Schweigen)

Gar nichts.

Ich hasse Ferngespräche.

Von wem redest du?

Ich rede immerzu von dir.

Was heißt hier ich?

Ich heißt ich.

Glaubst du.

(langes Schweigen)

Du hast deinen Satz nicht beendet.

Ich hätte Angst, habe ich gesagt, er könnte plötzlich sterben und nebenan verwesen.

Was heißt ich hätte?

Ich habe Angst.

Nein, du bist ängstlich.

Aber er könnte doch plötzlich sterben. Warum nicht mit Einundachtzig? Ich hör auch nichts mehr von drüben.

Dann ist er verreist.

Er verreist nicht. Das weiß ich.

(kurzes Schweigen)

Arbeitest du?

An der alten Geschichte.

Immer noch?

Immer noch.

Mach lieber was Neues.

Was anderes höchstens.

Einen Roman!

Du, es gibt keinen Grund.

Was heißt das?

Ich habe keinen Grund.

Dann wenigstens eine kurze Geschichte. Oder hast du keine Ideen?

Doch. Ich hab eine Idee. Willst du sie hören? Ich erzähl sie dir. Einem blind gewordenen Dilettanten erfüllen Angehörige und Freunde den Lebenswunsch, Bedeutung zu erlangen. Man redet ihm ein, dass seine Schriften mit einem Male Anerkennung finden, und er glaubt alles begierig. So begierig, dass es kein Zurück mehr gibt: Sein Glück wird grenzenlos. Wie gefällt dir das?

Schreib was Lesbares.

Mir gefällt die Idee.

Schreib nur noch Überschriften.

Das kann ich alleine entscheiden.

(langes Schweigen)

Ich häng jetzt auf.

Geht’s dir gut?

Im Großen und Ganzen.

Wolltest du nicht aufhängen?

Gleich.

(kurzes Schweigen)

Jetzt.

Und Branzger hängt auf und vertieft sich wieder. Er sitzt da und unterstreicht, verdient den Lebensunterhalt als freier Mitarbeiter bei verschiedenen Fachzeitschriften, meistens blasse, psychologische Artikel, ohne Eigenwilligkeit. Unter seinem Pseudonym: Branzger, so, wie man es spricht.

Er schiebt den einen Text beiseite, Quellen für einen Aufsatz über Kindermord, und zum Vorschein kommen handbeschriebene Seiten, eine alte Geschichte, die ihn neuerdings beschäftigt, jetzt, nachträglich, wo er sich alles dazu denken kann. Im Bademantel sitzt er da und zählt die Blätter. Um ihn herum in der Einzimmerwohnung lauter Zeichen seiner Ordnungsliebe. Sogar die Essensreste auf dem Sofabett: zu einem Zeichen aufgeräumte Krümel.

Branzger blickt auf seine Schrift und wird noch einmal unterbrochen, von sich selbst, denkt unter Zwang: weibliche Gesäßfalte, weit geöffnet, unbehaart … Und während er Schokolade isst, nimmt unter der Hand alles seinen Lauf.

Unmittelbar nach der Erleichterung möchte Branzger etwas Großes tun und fragt sich: Warum immer wieder dieser Drang nach etwas Großem, anschließend an den Erguss, oder kurz vor dem Einschlafen, in den letzten verfügbaren Minuten. Er schaut in seinen Taschenspiegel, und ihm ist, als hätte er die Antwort. Dann, von einem Augenblick zum anderen, fällt ihm etwas anderes ein: dass er gestern sein Geld verloren hat, dreihundertfünfzig Mark für einen Artikel über Kindesmisshandlung – und alles auf Schwarz gesetzt. Branzger geht wöchentlich spielen. Er hat kein System; ihn begeistert der Zufall. Am Rande eines Roulettetisches lebt er auf und spielt mit dem Verlust.

Alles in seinem Kopf ist heillos durcheinander, und er empfindet Schadenfreude, denn trotzdem leidet er an nichts Bestimmtem und ist mit sich zufrieden.

Ein Blatt fällt zu Boden. Er hebt es auf und überfliegt die Zeilen. Sätze aus seiner Geschichte über den Einberufungstag eines Rekruten, in Ich-Form. Der Flieger. Alles selbst erlebt, wie er gern sagt, alles wirklichkeitsgetreu beschrieben. Er legt das Blatt wieder weg und untersucht sein Sperma, denkt dabei an die Dreihundertfünfzig.

Schließlich steht er auf, wirft das Papier, das er durchweicht hat, in die Abfalltüte, tritt vor den Spiegel an seinem Waschbecken und macht den Oberkörper frei, um sich etwas neu aufzubauen. Abwechselnd lässt er den rechten und linken Brustmuskel nach oben schnellen und betrachtet sich die Folgen seines Sports (gestern im Muskeltrainingskeller ein Körperbildner über das Training: Tierisch!).

Immer noch auf seine Brust fixiert, stellt sich Branzger eine Veröffentlichung der Rekruten-Geschichte vor; und mit einer kleinen, unbedeutenden Verschiebung der Zusatzgedanke: einmal für irgendetwas einen Preis erhalten, den er dann – mit großer Geste – ablehnt. Er weiß, dass es zu dem, was er tut, nie eine Alternative gibt. Wozu also ein Preis? Ebenso gut könnte man einen Kindermörder ehren. Mit ganz anderen Auszeichnungen natürlich: einer Haarmann-Nadel etwa oder der Kürten-Medaille, einem Charles-Manson-Stipendium oder dem Jürgen-Bartsch-Preis.

Erfüllt von seinem Widerschein, beendet Branzger die Vorstellung. Er zieht sich wieder an und geht im Zimmer hin und her, nach wie vor an die Verluste denkend. Es sind mehr als dreihundertfünfzig. Zum Schluss, als die Gewinne und der Einsatz schon verloren waren, musste er es noch einmal versuchen und setzte auf Finale Zero: Null, Zehn, Zwanzig, Dreißig; jeweils fünfundzwanzig, macht zusammen Hundert. Also vierhundertfünfzig verloren. Aber denken tut er: Dreihundertfünfzig, hundert weniger.

Branzger sieht auf seine Fingerspitzen.

Dann holt er die handbeschriebenen Blätter, die unerledigte Geschichte vom ersten Tag eines Soldaten, erzählt in der verführerischen Ich-Form; er legt sich hin und liest den Text zum zweiten Mal von Anfang an.

Ich folge anderen, die vereinzelt am Rande der Landstraße gehen, die meisten im ordentlichen Anzug, in der einen Hand den Bescheid, den man vorzeigen muss, in der anderen leichtes Gepäck. Es stört mich, dass meinen Vordermann der Regen nicht kümmert. Ich sehe nach unten, auf seine Schuhe: spitz zulaufende Form, Seiten aus grünem Wildleder, Oberfläche künstliches Krokodil. Ich sehe weg, bekomme aber keinen Überblick. Ringsherum Äcker und die Wolken sehr tief, eine Straße bei Mengen. Drei, die hinter mir gingen, haben mich eingeholt. Heute, gegenwärtig, Dienstag, erster Oktober neunzehnhundertachtundsechzig, und ich auf der Straße bei Mengen am Rande der Schwäbischen Alb. Die Vorderen biegen schon von der Landstraße ab und verschwinden. Kurz vor der Verzweigung eine Blechtafel: Zur Kaserne. Jemand reicht eine Bierdose weiter.

In der Ferne ein Mast mit einer Flagge.

Einer will die leere Dose wegwerfen, macht eine Geste und lässt es dann sein.

Eine Schranke und ein Zaun, vor dem Zaun ein Soldat. Der steht ganz ruhig da, obwohl es kalt ist und regnet. Manche laufen plötzlich schneller, einige sogar im Trab.

Mein Nebenmann zu mir: Das ist der Posten.

Die Ersten haben ihn schon erreicht. Ich gehöre zu den Zweiten, doch wir sind dichtauf.

Der Posten trägt eine Pistole, sein halber Kopf ist unter einem Stahlhelm. Hinter ihm, auf einem Blechschild, der Hinweis: Militärischer Sicherheitsbereich. Vorsicht Schusswaffengebrauch!

Ich halte den Bescheid hin, aber es ist das falsche Blatt; der Posten belehrt mich. Dann sagt er: Fünfte, immer geradeaus, vorletztes Gebäude rechts, und ich bedanke mich und gehe los. Längs der Kasernenstraße, in gleichen Abständen, gleiche Gebäude, alle zweistöckig, keines schön.

Die anderen biegen ab, in andere Richtungen.

Niemand kommt mir entgegen. Eine Stille, als ob alles ruht. Ich erkenne das Haus, in das ich muss; über der Tür eine große Fünf. Die Straße verbreitert sich vor dem Gebäude zu einem rechteckigen Platz. Auf dem Platz stehen welche in Kitteln und rauchen.

Einer sagt zu mir, fast vertraulich: Scheiße, was? Und ich antworte mit Ja, und ein anderer lacht, und ich fange an zu frieren, stehe da und bebe in den Beinen.

Daran kann Branzger sich noch gut erinnern: an dieses Lachen auf sein Ja hin und dann der Kälteschauer, von einem Augenblick zum anderen, das Beben in den Beinen.

Jemand steht unversehens vor mir, und ich zeige ihm meinen Bescheid. Hier hinein, sagt er und macht eine Bewegung. Durch die nächste Tür in den Gang und dort warten. Gepäck bleibt am Mann.

Und ich sage danke und drücke mich an ihm vorbei und suche eine Toilette, einen Raum, in dem ein Spiegel hängt.

Branzger schaut gegen die Decke. Wie konnte ich nur in der Ich-Form schreiben, denkt er (sinngemäß), als könnte man erzählen, was man will. Daran glaubt er heute nicht mehr und ließ ins Telefonbuch setzen H. Branzger, Exzentriker.

Er verabscheut seine frühere Einfalt und alles, was damit verbunden war, isst unterdessen Schokolade und spielt mit seinem Zeigefinger am Geschlechtsteil. Zeit vergeht.

Dann fängt er bei Bewusstsein an zu träumen: verlegt sich laufend, ohne es zu wollen, auf was anderes. Die alte Geschichte zerpflücken, alles verächtlich und lächerlich machen, was er einmal ernst genommen hat, darüber spotten, es verhöhnen, es verwerfen bis auf ein paar Hilfszeitwörter und selbst die noch zertrümmern zu Buchstabenzeichen, wie die aus Teig, die er als Kind so gemocht hat.

Hier versiegt die Flut in ihm – wie die aus Teig, die er als Kind so gemocht hat, war die letzte, klare Passage.

Wieder bei Verstand, schlägt sich Branzger an den Kopf. Was für eine Querverbindung: seine alte Geschichte und die Buchstabensuppe von damals, so eine lebhafte Phantasie. Er steht auf und muss an gestern Abend denken, immer noch an die Dreihundertfünfzig oder Vierhundertfünfzig, und zieht sich dabei an und verlässt dann sein Zimmer unter dem Dach, sein Wohnhaus im Osten der Stadt; er geht zu einem anderen Schauplatz, in den Muskeltrainigskeller.

Ein Souterrainraum mit mechanischen Geräten, Kraftmaschinen zur Veränderung des Körpers vor riesigen Spiegeln, die den Zuwachs zeigen, dem Trainierenden wieder und wieder die Formvollendung versprechen.

Dort wiegt sich Branzger und beginnt sein Programm: zweiundzwanzig Übungen zur Schwellung und Furchung, zur Erzeugung von Schatten, die sich im Spiegel verbinden zu monströsen Gestalten, überlebensgroß, ehe sie woanders erneut in Stücke zerfallen.

Nach einer Stunde bestellt er ein Getränk, abseits von den Geräten, an der Bar. Magischen Nektar: Honig und Eier mit Proteinen in Milch mit Bananengeschmack. Und während er entspannt, plötzlich wieder Lust auf die alte Geschichte. Branzger läuft nach Hause. Er rennt, rennt in den Supermarkt, sieht eine Hausbewohnerin aus dem vierten Stock vor der Fleischabteilung stehen, fürchtet eine Fahrt im Aufzug mit der Frau und kauft sich nur das Nötigste, erreicht damit einen Vorsprung und fährt unbehelligt nach oben, betritt sein Zimmer, verschließt die Tür, spürt einen Augenblick lang Glück in der Abgeschiedenheit. Nachdem er die Lebensmittel verstaut hat, geht er aufs Klo, ein Klo im Flur, das teilt er sich mit seinem alten Nachbarn, auf dem Porzellan oft die Spuren von zweierlei Kot, durch die Spülung dann vermischt, das ist nicht zu vermeiden.

Ergebnislos, wie am Vortag, bricht er den Versuch, sich zu entleeren, nach einer Weile ab. Er duscht und macht dann seine Posen vor dem Spiegel über dem Waschbecken und denkt: Die Schulterentwicklung ist wirklich enorm.

Anschließend bereitet er sein Bett, legt sich hin und telefoniert. Branzger erkundigt sich nach dem Ausgang eines Schwangerschaftsabbruchs bei einer seiner Kontaktpersonen, wie er diese Frauen nennt.

Alles in Ordnung, sagt sie, und er beglückwünscht sie beide, hängt auf und überlegt. Die meisten Dinge, so scheint ihm, gehen doch vollkommen spurlos an ihm vorüber, ohne eine Hinterlassenschaft et cetera.

Und ein paar Minuten später liest er weiter, das alte Manuskript auf seinen Knien und in der linken Hand den grünen Bleistiftstummel, um alles Überflüssige zu streichen.

In dem Gang stehen schon viele. Sie stehen entlang einer grünen Wand, neben ihren Koffern, und warten darauf, dass man sie einzeln in ein Zimmer ruft. Manche flüstern miteinander, andere kratzen sich. In der Schlange passiert man ein Informationsbrett, an das ein Zeitungsartikel geheftet ist, genau in die Mitte. Über ein lokales Fußballtreffen, das Ergebnis rot umrandet, und mit einem Lineal doppelt unterstrichen die Worte: erfolgreiche fünfte Kompanie!

Ich lese den Bericht noch einmal im Ganzen, und die, die nach mir kommen, lesen ihn auch. Natürlich wäre es möglich, vor dem Informationsbrett jemanden, der auch neu ist, anzusprechen, den eigenen Namen zu nennen und dafür einen Namen zu erhalten. Aber es muss nicht sein. Es geht auch so. Ja, eigentlich geht es immer auch so.

Vor sich, auf dem Papier, jetzt nur mehr Schriftzüge, und gleichzeitig wieder die Angst, der Nachbar könnte nebenan verwesen. Branzger hat seit Tagen kein Geräusch gehört, selbst die Klopfzeichen nicht, wenn er nachts noch tippt, das Tippen den Schlaf drüben stört. Ein Trommeln dann wie auf zu laute Musik hin. Der schläft, redet Branzger sich ein, überspringt den nächsten Abschnitt und kann weiterlesen.