Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

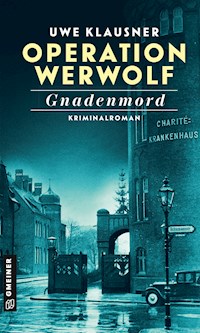

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Tom Sydow

- Sprache: Deutsch

Ein Fall wie jeder andere? Zumindest anfangs sieht es für Tom Sydow danach aus. Ein Assistenzarzt der Psychiatrischen- und Nervenklinik der Charité wird tot aufgefunden. Doch dann stellt sich heraus, dass es Meinungsverschiedenheiten mit dem Institutsleiter gab, einem hochrangigen Mitglied der SS und führendem Funktionär des Euthanasieprogramms, unter dessen Opfern sich auch ein Mitglied aus Sydows Familie befindet. Für den Kommissar eine echte Bewährungsprobe, nimmt doch der Druck, der vonseiten Heydrichs auf ihn ausgeübt wird, immer mehr zu …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 261

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Uwe Klausner

Operation Werwolf – Gnadenmord

Kriminalroman

Zum Buch

Familiengeheimnisse Ein Fall wie jeder andere? Zumindest anfangs sieht es für Kommissar Tom Sydow danach aus. Frank Heisig, Assistenzarzt an der Psychiatrischen- und Nervenklinik der Charité, wird in seinem Dienstzimmer tot aufgefunden. Aus dem Umfeld verlautet, er habe unter Depressionen gelitten. Doch dann stellt sich heraus, dass es Meinungsverschiedenheiten mit dem Institutsleiter gab. Hans-Werner Moebius ist nämlich nicht nur Facharzt für Psychiatrie und hochrangiges Mitglied der SS, sondern auch einer der führenden Funktionäre des Euthanasieprogramms. Unter dessen Opfern scheint sich auch ein Mitglied aus Sydows Familie zu befinden. Eine Spurensuche beginnt, die den Kommissar an den Rand des Zusammenbruchs treibt. Und die ihn zur Zielscheibe der SS-Elite macht – allen voran Reinhard Heydrich, Himmlers rechte Hand.

Uwe Klausner wurde in Heidelberg geboren und wuchs dort auf. Sein Studium der Geschichte und Anglistik absolvierte er in Mannheim und Heidelberg, die damit verbundenen Auslandsaufenthalte an der University of Kent in Canterbury und an der University of Minnesota in Minneapolis/USA. Heute lebt Uwe Klausner mit seiner Familie in Bad Mergentheim. Neben seiner Tätigkeit als Autor hat er bereits mehrere Theaterstücke verfasst, darunter »Figaro – oder die Revolution frisst ihre Kinder«, »Prophet der letzten Tage«, »Mensch, Martin!« und »Anonymus«, ein Zweiakter über die Autorenschaft der Shakespeare-Dramen, der 2019 am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda uraufgeführt wurde.

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – bpk / Josef Donderer

ISBN 978-3-8392-7194-0

DER NS-SICHERHEITSAPPARAT

FÜNFTES BUCH Gnadenmord

»Die Nazi-Partei duldete keine kriminellen Banden neben sich. Sie machte Berlin zur Kommandozentrale von Verbrechen einer ganz neuen Dimension: der staatlich gedeckten Entwürdigung, Freiheitsberaubung, Ausplünderung und Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen.«

(Michael Bienert / Elke Linda Buchholz, Die Zwanziger Jahre in Berlin. Ein Wegweiser durch die Stadt, Berlin 2018, S. 255)

FIKTIVE CHARAKTERE

(alphabetisch, Teil I-VI)

Paul Amman, Presseattaché an der Schweizer Botschaft

Elsa Bruckmann, Schülerin

Paul Derpa, Revierleiter

Fred Drewitz, Bürogehilfe im Polizeipräsidium

Lea Enders, Psychotherapeutin

Hiltrud Enke, Pflegerin

Jonathan Lewin Goldblum, Physiker

Paul Hanke, Polizeibeamter

Frank Heisig, Assistenzarzt an der Psychiatrischen und Nervenklinik der Charité

Lina Heisig, seine Schwester, Büroangestellte

Max Helfrich, Leiter der KTI

Magda Helfrich, Ehefrau des Leiters der KTI

August Henschel, Justizoberrat

Sven Hinnerksen, Internist

Erich Kalinke, Kriminalassistent und Sydows rechte Hand

Elise Kramm, Chefsekretärin

Hertha Krause alias Bijou, Animierdame im Tanz-Kabarett Kakadu

Max Jakubeit, Unterscharführer des SD der SS

Rudolf Lehmann, Kriminalhauptsekretär der Gestapo

Karl Lennert, Leiter des Sittendezernats

Emil Leschek, genannt Hantel-Emil, Türsteher im Tanz-Kabarett Kakadu

Ernst Liebig, Pathologe

Brad Macintosh alias Mark Cameron, Redaktionsleiter der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin

Jacques Mannsdörfer, Pathologe

Jens Marquardt, Internist

Wilhelm Maschke, Streifenpolizist

Erna Mentzel, Hausverwalterin der Vehrenkamps

Hagen Mertz, Kriminalobersekretär der Gestapo

Eberhard Michalski, Kriminalassistent und stellvertretender Leiter der Spurensicherung

Hans-Werner Moebius, Facharzt für Psychiatrie und Institutsleiter

Constanze, seine Frau

Adele Mürwitz, Pensionärin

Rudolf Novotny, Zuhälter

Adolf Peschke, Frührentner

Erna Pommerenke alias Tante Lola, Grande Dame der Berliner Halbwelt

Karl Prittwitz, Oberbahninspektor

Luise Stendhal, Vehrenkamps Schwester

Arndt Streckenbach, Verhörspezialist der Gestapo

Mira Schultz, Personalsachbearbeiterin beim RSHA

Friedbert Schultze-Maybach, Sydows Vorgesetzter und Leiter der Kriminalgruppe M der Kripo Berlin

Ava Schumann, Revue-Tänzerin

Tom von Sydow, Kommissar der Mordinspektion Berlin

Ida Varese, Ehefrau des italienischen Botschafters

Fritz-Dietlof Vehrenkamp, Korvettenkapitän

Vera Marie Vehrenkamp, seine zweite Frau

Immanuel von der Tann, Rechtsanwalt

Theodor Wattke, Leiter der Spurensicherung

Lutz Weigand, Revierleiter in Berlin-Steglitz

Bodo Wilmers, Chefarzt

Heinz Wischulke, Sanitätsgefreiter

REALE CHARAKTERE

(alphabetisch)

Hans Frölicher (1887 – 1961), Schweizer Botschafter in Berlin

Reinhard Heydrich (1905 – 1942), Chef des RSHA

Heinrich Himmler (1900 – 1945), Reichsführer-SS, Reichsinnenminister und Chef der Deutschen Polizei

PROLOG SAMSTAG, 6. Mai 1940

1

Berlin-Buch, Heil- und Pflegeanstalt

09:45 Uhr

»Jetzt halt endlich still, du dämliche Kuh!«, schrillte es wie ein Warnton in ihr Ohr, so peinigend, dass Johanna ein unterdrückter Wehlaut entfuhr. Die resolute Pflegerin, deutlich kräftiger als ihre fragil wirkende Patientin, ließ sich jedoch nicht beirren. Stand die Furie doch im Ruf, mit Querulanten kurzen Prozess zu machen, und wie ihr schmerzhafter Klammergriff bewies, war mit Hiltrud Enke nicht zu spaßen. »Mach nur so weiter, dann kannst du was erleben. Wegen dir kommen wir noch zu spät, also reiß dich gefälligst am Riemen. Drunten warten sie schon auf uns – rein in die Klamotten, aber dalli!«

Die Pranke ihrer Peinigerin im Nacken, umklammerte Johanna das Bettgestell. Kaum imstande, sich ihrer Haut zu wehren, lief ein Zittern durch ihren schlanken Rumpf. Wie ein Stromstoß, mit dem sie nicht gerechnet hatte. Und dann, die Zähne fest zusammengebissen, spürte sie, wie sich die Spitze eines Stifts in ihren Rücken bohrte und auf gezackter Bahn über ihre Hautoberfläche schrammte, mal hierhin, mal dorthin, um dicht neben dem Schulterblatt zu stoppen. »Na also, warum nicht gleich«, murmelte die Despotin, die sich »Schwester« schimpfte, am Ende der Prozedur vor sich hin, in einem Tonfall, der Übles erahnen ließ. »Du stellst dich vielleicht an, ich muss schon sagen, das ist wirklich nicht mehr feierlich. Was ist denn daran so schlimm, kannst du mir das verraten? So was Renitentes hat die Welt noch nicht gesehen, kein Wunder, dass sie dich auf dem Kieker haben. Aber damit ist jetzt Schluss, ich hab keine Lust mehr, mich mit dir rumzuärgern. Bluse anziehen, aber ein bisschen plötzlich!«

Johanna gab widerstrebend nach – zermürbt durch ein Leben in Abgeschiedenheit, das ihr wie ein endlos währender Wintertag erschien. Fast schien es, als sei ihr Vorleben hinter einem Spinnengeflecht verborgen, zu dicht, um sich den Weg durch das abscheuerregende Netz zu bahnen. Das Labyrinth aus schummerigen Gängen, das sich Erinnerung nannte, für Johanna war es ohne Relevanz geblieben. Woher sie stammte, wer ihre Eltern waren, wo sie geboren wurde, ob es außer ihr noch weitere Geschwister gab, wie viel Zeit seit ihrer Einlieferung verstrichen war, aus welchem Grund sie ihr Dasein in einer Heilanstalt fristete, all das spielte längst keine Rolle mehr. Rein äußerlich längst erwachsen, vom Verstand her jedoch höchstens acht Jahre alt, hatte sie einen Großteil ihres Lebens in Buch verbracht, fernab von der übrigen Welt, untergebracht in einer Abstellkammer, gerade mal zwölf Quadratmeter groß und mit einem vergitterten Fenster samt Doppelverglasung versehen. Das Pflegepersonal, allen voran Schwester Hiltrud, bezeichnete die Kammer als Zelle, sie selbst wusste mit dem Wort nichts anzufangen. Für Johanna, die 28 Jahre lang nichts anderes gekannt hatte, stellte der Raum eine Art Refugium dar, einen Ort, mit dem sie eine innige Anhänglichkeit verband. Die Bettstatt aus Messing, nicht viel mehr als eine abgenutzte Pritsche, der dazu gehörige Nachttisch, in dem sie ihre wenigen Habseligkeiten verwahrte, das Kruzifix über der Tür, mit dem sie bisweilen Zwiesprache hielt, zwei Schrankhälften aus dem vorigen Jahrhundert: All das war ihre eigene kleine Welt gewesen. Eine Welt, in der sie zur Ruhe kam, die ihr Halt verlieh, in die sie sich zurückzog, wenn ihr übel mitgespült wurde. »Sag mal, hörst du schlecht? Bluse anziehen, aber ein bisschen plötzlich – und darüber die dämliche Strickjacke, ohne die scheinst du ja nicht auszukommen. Jetzt schau sich mal einer die Transuse an, so was wie dich hat die Welt noch nicht gesehen. Tu endlich, was man dir sagt, oder du lernst mich kennen!«

Die Arme verschränkt, schaltete Johanna auf stur. In etwa so alt wie die Stationsschwester, hatte sie gelernt, mit ihren Schikanen umzugehen. Davon abgesehen gab es jedoch nichts, was die erbitterten Rivalinnen verband, am allerwenigsten in puncto Aussehen, bei dem die 31-Jährige klar im Vorteil war. Vom Typ her das genaue Gegenteil von Schwester Hiltrud, fiel Johanna automatisch auf, und das, wovon sie selbst nicht das Geringste ahnte, mit vollem Recht. Zugegeben, auf den ersten Blick sah Johanna eher zierlich, wenn nicht sogar zerbrechlich aus, eine Tatsache, die durch die hellblau schimmernden Augen, die wohlproportionierte Nase und die blonden und sich wie Seide anfühlenden Strähnen mehr als wettgemacht wurde. Einzig ihr Blick, zuweilen unstet und gehetzt, verriet, dass die Patientin mit sich selbst nicht im Reinen war. Spürte sie doch nur zu deutlich, dass es etwas gab, worin sie sich von ihren Altersgenossinnen unterschied, allen voran Hiltrud Enke, die keine Gelegenheit ausließ, um sich an ihr abzureagieren.

»Zum letzten Mal«, stampfte die Stationsschwester mit erhobenem Zeigefinger auf sie zu, die Brille einen Fingerbreit zu tief, um sie mit zusammengepressten Lidern zu beäugen. Anders als sonst, wo der Starrblick ihrer Schweineaugen genügte, um Johanna in Angst und Schrecken zu versetzen, ließ sie das Gehabe jedoch vollkommen kalt. »Wenn du nicht spurst, sage ich dem Oberpfleger Bescheid – und dann kannst du sehen, wo du bleibst. Bockig wie ein Maultier, das hält man ja im Kopf nicht aus! Merk dir eins, du Trantüte: Mit Leuten wie dir verstehen die Herren von auswärts keinen Spaß, schreib dir das hinter die Ohren. Also was ist – ziehst du die Jacke an, oder muss ich nachhelfen?«

»Johanna will nicht.« Um wen auch immer es sich bei den Herren von auswärts handelte, an ihr würde sie sich sämtliche Zähne ausbeißen. Und was den Oberpfleger betraf, er kam ihr gerade recht. Erst neulich hatte er ihr wieder an die Brust gefasst – in einem unbeachteten Moment, wie so häufig in letzter Zeit. Doch auch damit – von den üblichen Schikanen ganz abgesehen – war jetzt Schluss.

Johanna hatte genug, das Maß war voll.

Und zwar endgültig.

»Du willst nicht – was soll das heißen?«

»Johanna bleibt hier. Will … will nicht weg!«, schleuderte sie der Pflegerin mit angestrengter Miene entgegen, Onkel Max, ihren zerzausten Stoffbären, wie zum Schutz gegen den schmalen Oberkörper gepresst. Auch jetzt, mit über 30 Jahren, fiel ihr das Sprechen immer noch schwer, vom Schreiben, das ihr wie ein Buch mit sieben Siegeln erschien, ganz zu schweigen. Davon abgesehen war Johanna jedoch recht geschickt, vor allem, wenn es darum ging, sich nützlich zu machen. Im Speisesaal half sie beim Aufdecken, in der Wäscherei beim Bügeln und Sortieren der Kleidung, in der Werkstatt beim Korbflechten, Besenbinden und mitunter sogar beim Reparieren des Mobiliars. Mit Abstand am besten gefiel ihr jedoch das Singen, und wenn man dem Anstaltsgeistlichen Glauben schenkte, der einmal in der Woche die Chorprobe leitete, dann handelte es sich bei ihr um ein Naturtalent. »Johanna Angst, viel Angst.«

»Jetzt stell dich nicht so an, du dumme Göre, oder ich erteile dir eine Lektion, die du nicht vergisst!«

»Johanna nicht weg, ver… verschwinde von hier! Lass mich in Rrruhe, hast du gehört?«

»Jetzt schlägt’s aber gleich 13«, ließ die Antwort der Stationsschwester nicht auf sich warten, und wie um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, ließ sie den Blick auf den Lederschlaufen an der Bettkante ruhen. »Ich zähle jetzt bis drei, wenn du bis dahin nicht zur Vernunft gekommen bist, dann kannst du zusehen, wo du …«

»Probleme?« Der vierschrötige Oberpfleger, dessen Silhouette den Türsturz nahezu ausfüllte, wartete nicht ab, bis Schwester Hiltrud eine Antwort gab, schlang die Arme um Johannas Körper und schleifte sie mit Gewalt zum Bett. Dort angekommen, warf er sie auf die Matratze, unter Mithilfe der kräftigen Pflegerin, gegen deren Körperfülle die Gepeinigte machtlos war. »Gegen uns beide kommst du nicht an, wie oft soll ich dir das noch sagen«, grunzte der fettstrotzende Golem vor sich hin, während ihm der Speichel von den rissigen Lippen triefte. Und dann, an die Adresse der Pflegerin gerichtet: »Die übliche Dosis, Schwester – sehe ich das richtig?«

»Aber natürlich, was denn sonst!«, versetzte Schwester Hiltrud keck, drehte sich auf dem Absatz um und verließ den Raum. »Behalten Sie sie kurz im Auge, ich bin gleich wieder da!«

»Lassen Sie sich ruhig Zeit, bei mir ist die Querulantin in guten Händen«, war das Letzte, was Johanna hörte, bevor ihre Schenkel auseinandergeschoben wurden. Starr vor Ekel, wusste sie nicht, wie ihr geschah, gefangen in einem Albtraum, der kein Ende nahm.

Dann wurde es dunkel, und ihre Seele zerbrach in 1000 Stücke.

AKTION T4 SONNTAG, 6. JULI 1941

2

Berlin-Lichterfelde, Kaserne der SS-Leibstandarte Adolf Hitler

18:45 Uhr

»Die undichte Stelle, von der Sie gerade sprachen – was ist Ihnen darüber bekannt?«

»Genug, um sie zu beseitigen«, gab SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich, Chef des RSHA, General der Polizei und Großinquisitor des Dritten Reiches, mit einer Mischung aus Anmaßung und Missmut zurück, merklich nachdenklicher gestimmt als sonst, wie der Anrufer verwundert registrierte. »Die Panne wird in Kürze behoben sein, darauf gebe ich Ihnen mein Wort.«

»Ihre Zuversicht in allen Ehren, aber ich fürchte, damit ist es nicht getan. Ich will Taten sehen, Heydrich, Worte allein bringen uns nicht weiter. Je eher die Sache bereinigt ist, desto geringer die Gefahr, dass wir in Schwierigkeiten geraten. Und dann auch noch diese Panne, ausgerechnet jetzt, im alles entscheidenden Moment!«

»Und dennoch: Wir werden den Judas zur Strecke bringen, koste es, was es wolle.«

»Auf die Gefahr, Ihre Nerven über Gebühr zu strapazieren: Wenn wir nur dasitzen und Däumchen drehen, wird uns das teuer zu stehen kommen – vom Schaden, der bereits angerichtet wurde, ganz abgesehen. Die Aufgabe, mit der wir vom Führer betraut wurden, ist nicht ohne, das wissen Sie so gut wie ich.«

Danke für den Hinweis, sonst hätte ich es glatt vergessen!, fraß Heydrich seinen Unmut in sich hinein, wohlweislich auf der Hut, seinen Mentor über Gebühr herauszufordern. Beim Kommandeur des Schwarzen Korps, dessen oberlehrerhafte Attitüde einmal mehr zum Vorschein kam, würde er damit auf Granit beißen, dazu kannte er ihn viel zu gut. »Wir werden tun, was in unserer Macht steht, Reichsführer!«, beteuerte Heydrich lapidar, schnitt eine ungehaltene Grimasse und trat ans Fenster. Draußen, unter freiem Himmel, auf dem Exerzierplatz der ehemaligen Kadettenanstalt, neigte sich ein schwülwarmer Tag dem Ende entgegen, und wie es aussah, standen die Zeichen für ihn auf Sturm.

»Noch so ein Patzer, und wir können einpacken, das ist Ihnen ja wohl klar!«

Wenn hier jemand einpacken kann, dann du!, fuhr es Heydrich beim Anblick der Abendröte durch den Sinn, die den Exerzierplatz in mattrotes Zwielicht tauchte. Bis vor Kurzem hatte er noch gehofft, die Operation Werwolf gehöre der Vergangenheit an – und mit ihr die Pannen, in deren Verlauf er bis auf die Knochen blamiert worden war. Allein, die Hoffnung hatte sich als ebenso trügerisch wie voreilig erwiesen. Hatte ein Beamter aus den Reihen der Kripo doch die Chuzpe besessen, ihm einen Strich durch die sorgsam ausgetüftelten Pläne zu machen. Von der Tatsache, dass es sich bei Heydrich um den Chef des gefürchteten Sicherheitsapparates handelte, schien der Grünschnabel nicht im Mindesten beeindruckt gewesen zu sein. Ein Grund mehr, ihm eine Lektion zu erteilen, und zwar eine, die sich gewaschen haben würde. Dumm nur, dass sein Widersacher nicht so unerfahren war, wie Heydrich anfänglich vermutet hatte. Ein Fehlurteil, an dem er noch lange zu kauen haben würde.

»Der Führer baut auf uns, also lassen Sie sich gefälligst etwas einfallen, sonst …«

»Das werde ich, seien Sie dessen gewiss.« So sehr er sich gegen den Gedanken sträubte, er kam nicht umhin, die Realität zu akzeptieren. Die da lautete: Anders als von Himmler erwartet, war es nicht die Gestapo gewesen, die den Werwolf nach monatelanger Fahndung zur Strecke gebracht hatte, sondern ein Kripo-Beamter, für den Linientreue unter »ferner liefen« rangierte. Und wenn er dann auch noch Erfolg hatte, wie im Zuge der Operation Werwolf geschehen, dann musste man den Mann im Auge behalten. Nichts war gefährlicher, als potenzielle Gefahrenherde zu ignorieren, keiner wusste das besser als er. Und was die Defätisten in den Reihen der Kripo betraf, von der Sorte gab es mehr als genug. Höchste Zeit, sich der Querulanten im Präsidium zu entledigen.

Unter Anwendung bewährter Methoden, das verstand sich ja wohl von selbst.

Und überhaupt, Himmler und seine verquasten Ideen. Wehrbauerntum im Osten, Blut-und-Boden-Romantik, all das Geschwafel von einem neuen Zeitalter, in dem die Arier der Welt ihren Stempel aufdrückten – nicht nur ihm ging er mit dem Gesülze auf die Nerven. Was zählte, das waren nicht etwa wirre Ideen, sondern Taten, je drastischer, desto weitreichender ihre Resonanz. Wer nicht für ihn war, der bekam es mit seinen gefürchteten Schergen zu tun, ob im Generalgouvernement oder an der Heimatfront, bei Defätisten kannte er kein Pardon.

Und schon gar nicht, wenn sie sich einbildeten, ihm gewachsen zu sein.

Die Stunde der Abrechnung, sie würde kommen, unweigerlich, sobald erst der Krieg vorüber war. Im gleichen Moment, das hatte er sich geschworen, würde es ein nie dagewesenes Großreinemachen geben, eine Säuberung, mit der die Renegaten bei der Kripo nicht rechnen würden. Kein Zweifel, in Sydow war Heydrich ein Gegner erwachsen, der in puncto Kaltschnäuzigkeit nichts zu wünschen übrigließ. Ein echter Profi, der, so er es darauf anlegte, seine Pläne mit einem Schlag vereiteln konnte.

Probleme zuhauf, das konnte ja heiter werden.

Und dann noch dieser Verräter, der damit gedroht hatte, Sand ins Getriebe der Aktion T4 zu streuen. Ausgerechnet jetzt, wo Heydrich wahrhaft Besseres zu tun hatte, als einen zart besaiteten Weichling an die Kandare zu nehmen. »Ganz Ihrer Meinung, Reichsführer«, pflichtete der Gruppenführer den Tiraden seines Vorgesetzten bei, in Gedanken längst woanders, wie der stockende Tonfall verriet. Auf die Dauer war es eben nicht ratsam, auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, um das Fazit kam er nicht herum. Zumal die Aktion, die auf Betreiben Hitlers erst unlängst in die Wege geleitet worden war, mit zum Brisantesten gehörte, was die Partei und das Regime in Angriff genommen hatten. Würde ans Licht kommen, was aktuell am Laufen war, um die Moral der Bevölkerung wäre es geschehen. Gerade das konnten sich die Verantwortlichen jedoch nicht leisten, nicht jetzt, wo die Chance, den Krieg zu gewinnen, zum Greifen nahe schien. »Wie gesagt, Reichsführer: Die Sache wird in Kürze erledigt sein. Und was diesen abgefeimten Judas betrifft, seine Tage sind definitiv gezählt. Sobald sich die Gelegenheit dazu bietet, werden wir ihn unschädlich machen – so wie alle, die es gewagt haben, sich mit uns anzulegen.«

»Aber bitte ohne Spuren zu hinterlassen!«

»Was das betrifft, ist auf meine Leute Verlass«, konterte Heydrich in gewohnt forscher Manier, dem das Schwadronieren zur zweiten Haut geworden war, und warf einen Blick auf den Vorplatz, wo eine Kompanie der Leibstandarte zum Appell antrat. Männer wie diese, die Uniform ganz in Schwarz und die Siegrunen auf dem Helm aus gehärtetem Stahl, sie waren dazu da, ihm bei der Realisierung seiner Pläne von Nutzen zu sein, ob als Kanonenfutter oder Exekutoren, spielte keine Rolle. Hauptsache, sie waren ihm treu ergeben – und stellten keine überflüssigen Fragen. Noch war er zwar nur die Nummer drei, aber dass die Hackordnung innerhalb der SS in Granit gemeißelt war, auch das wagte er füglich zu bezweifeln. Himmler jedenfalls, nur dreieinhalb Jahre älter, jedoch gesundheitlich angeschlagen und Dauergast im Sanatorium Hohenlychen in der Mark, konnte ihm in puncto Robustheit nicht das Wasser reichen. Und was für Himmler galt, traf auch auf weitere Aspiranten für die Nachfolge des Führers zu, mochten sie nun Goebbels, Göring oder Bormann heißen. Alle miteinander besaßen sie ihre kleinen Schwächen, seien es Frauen, Alkohol oder Korrumpierbarkeit. Früher oder später, dessen war sich der Hüne im Rang des SS-Gruppenführers bewusst, würde die Stunde des Reinhard Heydrich schlagen, spätestens dann, wenn der Krieg vorüber war. Dass einem Sieg so gut wie nichts mehr im Wege stand, nun ja, daran zu zweifeln käme einem Verrat am Führer gleich. »Der Renegat hat nicht mehr lange zu leben, was das betrifft, bin ich mir meiner Sache sicher. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns – so haben wir es immer gehalten.«

»Da wäre noch etwas, Gruppenführer.«

Im Begriff, eine Staubfaser von seiner faltenlosen Uniformjacke zu entfernen, auf deren Kragen die mit Silberfäden durchwirkten Eichenblätter prangten, hielt Heydrich mitten in der Bewegung inne, beförderte den Hörer von der rechten in die linke Hand und ächzte: »Womit kann ich dienen?«

Die Antwort, wiewohl gänzlich unerwartet, kam prompt: »Dieser Sydow – für wie gefährlich halten Sie den Mann?«

»Sie kennen ihn?«

»Wer in der SS kennt ihn nicht, schließlich hat er uns mächtig eingeheizt.« Ein selbstgefälliges Lachen, unterbrochen von einem jähen Hüsteln. Dann die Worte: »Sie wissen doch, wie es in unserer Branche zugeht, oder? Um sich ein Bild machen zu können, muss man über eine Vielzahl von Quellen verfügen. Nichts schlimmer, als sich andauernd mit den gleichen Informanten zu umgeben, das verstellt den Blick für die Realität.«

»Heißt das, Sie sind mit meiner Arbeit nicht zufrieden?«

»Jetzt seien Sie nicht gleich eingeschnappt, so war das doch nicht gemeint!«

»Sondern?«

Wie nicht anders zu erwarten, wich Himmler der Antwort aus. »Tatsache ist, dieser Sydow hat mächtig Staub aufgewirbelt, weit mehr, als uns beiden recht sein kann.«

»Was das betrifft, stimme ich Ihnen zu.«

»Und da dem so ist, halte ich es für geboten, Gras über die Operation Werwolf wachsen zu lassen.«

»Darf man fragen, warum?«

»Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt, Gruppenführer!«, herrschte Himmler seinen Adlatus an, dessen Ehrgeiz ihm seit jeher nicht geheuer war. Himmlers Hirn heißt Heydrich: Der Flüsterwitz, über den er sich stets aufs Neue ärgerte, sagte ja wohl alles. »Sie sind doch sonst nicht so schwer von Begriff, oder? Was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist: Egal, wer das Verdienst an der Eliminierung des Werwolfs für sich reklamieren kann, für mich ist die Sache abgeschlossen. Das bedeutet, zwischen Ihnen und diesem Sydow wird es keinen Privatkrieg geben, aus welchen Gründen auch immer. Der Serienmörder wurde außer Gefecht gesetzt, und das ist ja wohl die Hauptsache. Nur wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird es uns gelingen, unserer Gegner Herr zu werden. Und damit das auch eintritt, möchte ich, dass an der Heimatfront ein für alle Mal Ruhe einkehrt. Um ganz ehrlich zu sein, mir sind da Dinge zu Ohren gekommen, die … Drücken wir es mal so aus, was Ihr Privatleben betrifft, rate ich dazu, ein wenig mehr Diskretion an den Tag zu legen – zu Ihrem und unser aller Besten.«

Mir sind da Dinge zu Ohren gekommen.

So konnte man es natürlich ausdrücken.

»Und wenn Sydow weiter aus der Reihe tanzt, was dann?«, ließ Heydrich keinen Zweifel daran, wie sehr ihm die strikte Order missfiel. Nicht genug, dass der Grünschnabel ihm die Beute vor der Nase weggeschnappt hatte, war es seinem Intimfeind geglückt, ihn bis zur Schmerzgrenze in die Bredouille zu bringen. Denn wenn es etwas gab, wovor selbst er sich fürchtete, dann waren es die Schatten der Vergangenheit – der eigenen und derjenigen seiner Eltern. Der Vater Komponist, die Mutter Klavierlehrerin und der Erstgeborene Violinist aus Leidenschaft: Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als sei die Welt bei den Heydrichs in Ordnung. Doch dann, nach dem desaströsen Schwarzen Freitag, war das Familienunternehmen in bedrohliche Schieflage geraten. Um seine Eltern vor dem Ruin zu bewahren, hatte Heydrich den fatalen Einfall gehabt, sich Geld bei einer jüdischen Bank zu leihen. Per Strohmann, versteht sich, um bei den Kreisen, in denen man verkehrte, nur ja nicht ins Gerede zu kommen. Außer seinem Vater und ihm hatte niemand davon gewusst, schon gar nicht seine Verlobte, die schon damals, zu Beginn der 30er, eine glühende Anhängerin des Führers gewesen war. Lina hätte ihm das nie verziehen, allein schon deshalb war nichts nach außen gedrungen.

Vorläufig nicht, wie Heydrich verbittert eingestehen musste.

Bis gestern.

Wie Sydow das Kunststück fertiggebracht hatte, in den Besitz der brisanten Unterlagen zu gelangen, allein das schon war ihm ein echtes Rätsel. Am Fenster postiert, wo er dem Wachbataillon beim Exerzieren zusah, wurde Heydrich von aufkeimendem Jähzorn gepackt. Er hegte da zwar einen Verdacht, aber da der Betroffene wie vom Erdboden verschwunden schien, war Heydrich sich nicht sicher, was er davon halten sollte.

»Dann werden wir Mittel und Wege finden, um den jungen Mann zur Räson zu bringen.«

Durch die Stimme Himmlers aus den Betrachtungen gerissen, stieß Heydrich einen unterdrückten Stoßseufzer aus. An den Konsequenzen, die sich aus dem Schlamassel ergaben, änderten die Verdachtsmomente jedoch nichts: Käme heraus, dass sein Vater einen Kredit bei einer jüdischen Bank aufgenommen hatte, um sein marodes Konservatorium vor dem Ruin zu retten, und das unter seiner tätigen Mithilfe, dann, ja dann wäre er definitiv geliefert. Ein weiteres, nicht minder großes Rätsel bestand für Heydrich darin, wie Sydow an die Mitschnitte aus dem Salon Kitty gekommen war. Der Chef des RSHA, vertieft in ein Zwiegespräch mit einer Minderjährigen, Geturtel und Beischlafgeräusche inklusive: Wasser auf die Mühlen seiner Widersacher, wie auch immer die Aasgeier heißen mochten. Beides zusammen, die Überweisungsformulare und das Intermezzo im SD-eigenen Bordell, beides reichte locker aus, um seine Karriere ein für alle Mal zu beenden. Wie der ihm gegenüber stets argwöhnische Himmler darauf reagieren würde, wenn er erfuhr, was Heydrich sich so alles geleistet hatte, konnte er sich jetzt schon ausmalen. Bei derlei Eskapaden verstand der Reichsführer keinen Spaß, was ihn nicht hinderte, sich in den Armen seiner Geliebten zu entspannen.

»Sind Sie noch dran, Heydrich – oder was ist auf einmal mit Ihnen los?«

»Selbstverständlich, Reichsführer: Ich bin ganz Ohr.«

Himmler dachte jedoch nicht daran, sich abwimmeln zu lassen.

Im Gegenteil.

»Jetzt kommen Sie schon, Heydrich – mir können Sie doch nichts vormachen«, gewann der Dorfschullehrer in Himmler die Oberhand. Das beinahe schon zwanghafte Hüsteln, ein klares Zeichen, dass er mit sich selbst nicht im Reinen war, folgte der Aufforderung auf dem Fuß. »Sprechen Sie sich aus, ich bin ganz Ohr.«

»Die Aktion T4, wie lange wird sie noch dauern?«

»Gerade mal so lange, wie es der Führer für richtig hält«, ließ Himmler keinen Zweifel daran, wie ernst er die Unternehmung nahm. »Und darum nochmals – auch wenn Sie so tun, als hätten Sie die Lage im Griff: Das Leck, von dem wir sprachen, muss abgedichtet werden, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln.«

»Mit allen?«

»Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt. Jede weitere Bemerkung wäre überflüssig«, erwiderte Himmler knapp, jedoch ohne die Stimme um ein Phon zu heben. »Und zu niemandem ein Wort, sonst können wir uns das eigene Grab schaufeln.«

»Apropos letzte Ruhestätte: Die Leiche des Werwolfs ist wie vom Erdboden verschluckt.«

»Dann sehen Sie zu, dass Sie sie finden«, gab Himmler halb scherzhaft, halb ungehalten zurück, bemüht, sich den Unmut in seinem Inneren nicht anmerken zu lassen. »Dazu sind Sie ja schließlich da, oder befinde ich mich diesbezüglich im Irrtum?«

MONTAG, 7. JULI 1941

3

Berlin-Prenzlauer Berg, Belforter Straße

08:30 Uhr

»Versteh mich bitte nicht falsch, Mira«, machte Sydow aus seiner Skepsis keinen Hehl, trat durch die Einfahrt des schmucklosen Mietshauses, an dessen Fassade ein zerschlissenes Nazi-Banner baumelte, und spähte auf die menschenleere Seitenstraße hinaus. Es lag etwas in der Luft, allen trügerischen Impulsen zum Trotz. Er war zwar noch nicht lange bei der Kripo, was sich mitunter als Handicap erwies, aber lange genug, um ein Gespür für heraufdämmernde Gefahr zu entwickeln. Prekär war seine Lage allemal, und wenn er sich nicht zusammenriss – so viel zum Thema Durchhaltevermögen – dann würden seine Gegner triumphieren. Was das für Mira und ihn zur Folge haben würde, daran wagte er nicht zu denken. »Aber ganz wohl ist mir bei der Sache nicht.«

Tom Sydow im Visier der Gestapo, der Albtraum trieb dem vorläufigen Höhepunkt zu. Das Gefühl, nirgendwo in Berlin mehr sicher zu sein, ließ ihn einfach nicht mehr los, und er fragte sich, wie lange das Katz-und-Maus-Spiel noch andauern würde. Einer gegen alle, seit mittlerweile fünf Tagen ging das nun schon so. Tage, in denen sein Leben aus den Fugen geraten war, einer zermürbender als der nächste, eine Schussfahrt durch den siebenten Kreis der Hölle. Er hatte einen hohen Preis bezahlt, schon jetzt ließ sich das nicht verleugnen, und wenn er sich in Miras Badspiegel betrachtete, überkam ihn das kalte Grausen. Ränder unter den Augen, deren leuchtendes Azurblau der Vergangenheit angehörte, tiefliegende Höhlen, angesichts Schlafmangels nicht weiter verwunderlich, schwere, nach unten gebogene Lider, die wie ein Gewirr von morschem Geäst anmuteten: Das Duell, das er sich mit Heydrich lieferte, hatte unübersehbare Spuren hinterlassen. Den Dreitagebart, von dessen rotblonden Stoppeln es in den kantigen Zügen nur so wimmelte, erst gar nicht zu erwähnen.

Der Kommissar stieß einen gedämpften Seufzer aus. Eitelkeit war ihm zwar völlig fremd, aber wenn er so weitermachte, dann würde er bald wie sein eigener Großvater aussehen. Was das betraf, grenzte es fast schon an ein Wunder, dass eine Frau wie Mira zu ihm hielt. Brünettes schulterlanges Haar, die Figur wie aus einem Modemagazin, intelligent, lebensklug und resistent gegen alles, was die Untaten der Herrschenden und ihrer Handlanger betraf – Kriminalisten-Herz, was begehrst du mehr. »Glaub mir, Mira: Früher oder später wird es mir an den Kragen gehen, dazu kenne ich die Gestapo viel zu gut. Am Ende sind die Bluthunde noch lange nicht, darauf gehe ich jede Wette ein.«

»Dann sieh zu, dass du sie nicht verlierst«, hielt Mira Schultz, bis vor zwei Tagen noch Sachbearbeiterin im Hauptpersonalamt der SS, mit aufgesetzter Nonchalance dagegen, nach außen gewohnt selbstsicher, doch tief im Inneren von nagenden Selbstzweifeln geplagt. »Mal ehrlich, Tom: Du hast doch nicht etwa vor, das Handtuch zu werfen?«

»Natürlich nicht, wo denkst du hin!«, gab Sydow scheinbar pikiert zurück, unterbrach die Sondierung des Terrains und hauchte der Frau, ohne deren Beistand er rettungslos aufgeschmissen gewesen wäre, einen Kuss auf die kirschroten Lippen. »Dass wir verdammt noch mal ziemlichen Dusel hatten, das muss ich dir ja nicht sagen. Fragt sich nur, wie lange er noch anhält. Wenn du mich fragst, ich habe da meine Zweifel, ob wir damit durchkommen. Wie ich Heydrich einschätze, wird er die Schlappe nicht so einfach wegstecken. Der Mann hat eine Menge Tricks auf Lager, und wenn wir uns nicht vorsehen, haut er uns in die Pfanne – und zwar nach sämtlichen Regeln der Kunst.«

»Wem sagst du das, denn er hat ja schließlich einen Ruf zu verlieren«, flüchtete sich Mira in Ironie, den Blick auf die Einmündung zur Prenzlauer Allee gerichtet, von wo aus es nicht weit bis ins Zentrum war. Von der Ruhe, die beiderseits der von Linden gesäumten Seitenstraße herrschte, ließ auch sie sich nicht in die Irre führen. Irgendwo in der Nähe plärrte ein Volksempfänger vor sich hin, und wie Miras verkniffene Miene bewies, genügte das Wenige, was man verstand, um sie in Rage zu bringen. »Der schönste Tag seit Langem, und dann so etwas. Du glaubst ja gar nicht, wie mir die Sondermeldungen aus dem Osten auf die Nerven gehen. Aber wart’s nur ab, die Nazis werden sich noch wundern!«

»Und nicht nur die, fürchte ich. Noch drei Monate, längstens vier, dann bleiben uns die Fanfarenklänge erspart. Dann kommt der russische Winter, und wie wir beide wissen, geht es dort anders zu als bei uns. Eines kann ich dir sagen, Mira: In der Haut unserer Landser wollte ich nicht stecken. Die werden krepieren wie die Fliegen, und wenn sie aus dem Gröbsten raus sind, da bin ich mir sicher, dann machen uns die Russen die Hölle heiß. Die verpassen uns eine Retourkutsche, die sich gewaschen hat, und wenn wir gerade dabei sind: Wer denkt, der Genosse Stalin pfeift aus dem letzten Loch, der weiß nicht, wovon er spricht. Der Schnauzbart ist zäher, als man denkt, ob du es glaubst oder nicht. Wie ich den kenne, wird er sich die Gelegenheit zur Rache nicht entgehen lassen. Und was geschieht, wenn die Russen bei uns auf der Matte stehen, nun ja, um sich vorzustellen, was dann los ist, dazu muss man keine prophetischen Gaben besitzen.«

»So darfst du nicht denken, Tom. Sonst machst du dir das Leben zur Hölle.«

»Ach, weißt du: Wenn ich mir anschaue, was in den vergangenen fünf Tagen geboten war, dann frage ich mich, worin der Unterschied zum Reich des Weltenverderbers besteht.«