Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Der "Kampf der Kulturen" ist abgesagt. Milad Karimi bewegt sich schon sein ganzes Leben zwischen scheinbar unvereinbaren Polen: westliche Populärkultur und islamische Geistesgeschichte, die Übersetzung des Koran und gleichzeitig eine Doktorarbeit über Hegel, eine besondere Vorliebe für Mafia-Filme und die persische Mystik, eine Kindheit in der afghanischen Oberschicht und das Leben als illegaler Flüchtling in einem Moskauer Plattenbau, die Ankunft in einem Asylantenheim in der deutschen Provinz und die Berufung als Professor an eine der angesehensten Universitäten dieses Landes. Für Milad Karimi gehört das alles zusammen. Er zeigt in seinem autobiografischen Buch, wie aus den kulturellen und konfessionellen Grenzüberschreitungen ganz Neues entsteht, wie Vielfalt bereichert und "Heimat" nicht an nur einen Ort gebunden sein muss. Ein furioses literarisches Roadmovie, klug, witzig, authentisch, zum Denken anregend.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 208

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

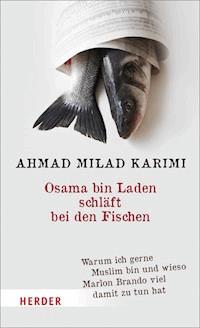

Ahmad Milad Karimi

Osama bin Laden schläftbei den Fischen

Warum ich gerne Muslim binund wieso Marlon Brandoviel damit zu tun hat

Impressum

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2013

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal

Umschlagmotiv: © Mauritius Images

ISBN (E-Book): 978-3-451-80054-2

ISBN (Buch): 978-3-451-30470-5

Für Mina und Nabi

Ich bin nicht vom Osten, nicht vom Westen,

Nicht von dieser, nicht von jener Welt.

Mein Ort: das Ortlose,

Meine Spur: das Spurlose;

Weder Leib bin ich noch Seele,

Denn ich gehöre dem Geliebten.

Maulana Rumi

Wenn jemand glaubt, meine Arbeit nicht ohne Bezug auf mein Leben verstehen zu können, dann will ich gerne auf die Frage eingehen. Ich wäre sogar bereit, sie zu beantworten, wenn ich sie für gerechtfertigt hielte. Da mein persönliches Leben nichts Interessantes enthält, verdient es auch nicht, dass ich daraus ein Geheimnis mache. Und folglich auch nicht, dass ich es öffentlich mache.

Michel Foucault

Inhalt

Vorspann

1. Endstation Sehnsucht oder:Am Anfang war die Flucht

2. Der Himmel über Kabul

3. Die abendländischen Weisheiten

4. Wie uns der Krieg einholt

5. »Geh tausendmal – und komm dann zehntausendmal zurück!« (Mirza Ghalib)

6. Kalliope oder:Warum die Schönheit die Welt erlöst

7. Lost in Translation oder:Von den Blumen des Koran

8. Einmal werden wir doch wieder Menschen und nicht nur Muslime sein!

9. Jenseits der Mafia

10. Der Terrorist als der Sade’sche Held und das Kafir-Paradoxon

11. Moe Greene, Luca Brasi und Osama bin Laden

12. Bücher stiften Frieden

13. Was Sie immer schon über den Islam wissen wollten und Hegel nicht zu fragen wagten

14. Theologie und Sehnsucht

Abspann

Danksagung

Vorspann

Was hat Marlon Brando mit mir als Muslim zu tun? Wäre Marlon Brando ein Schnabeltier, dann hätte man mit Umberto Eco sagen können, dass wir nichts miteinander zu tun haben.

1. Endstation Sehnsucht oder:Am Anfang war die Flucht

»Und Er ist mit euch, wo ihr auch seid.«

Koran (57:4)

Am Anfang war die Flucht; eine Flucht, die leise flüsterte und doch schamlos meine Kindheit ergriff. Plötzlich verflüchtigte sich diese, ohne Abschied zu nehmen; als wollte sie zurückkehren. Geblieben ist eine Ruine; namenlos, erfüllt von Erinnerungen, die Augenblick für Augenblick aus meinen Händen rinnen, um Vergangenheit zu sein; vergangen wie die letzten Verse eines Rilke-Gedichtes, die enden, um wiederholt zu werden, und immerfort. Jede Flucht ist Abschied und Neugeburt. So bin ich geboren in der Flucht – ohne Heimat. Ohne Heimat?

Wenn ich heute an meine Heimat denke, dann sehe ich einen Jungen. Er sitzt auf der Wiese vor einer kleinen Moschee im Herzen von Kabul und rezitiert laut den Koran. Es ist Krieg; überall lauert Gefahr. Doch der Koran verzaubert ihn. Er ist im Singen des Koran beheimatet. Ich sehe, wie er dort für immer bleiben möchte, um nicht auf dem Weg nach Hause von einer Rakete heimgesucht zu werden; aber die Rakete kann ihn ebenso gut hier treffen. Der Junge hat keine Heimat. Der Krieg hat sie ihm gestohlen; und die Flucht lehrt ihn, dass Heimat eine Illusion ist. Mit dreizehn Jahren fragte ich mich, was Heimat überhaupt sein soll, wenn sie doch Krieg ist.

Wer flüchtet, kann keinen Abschied nehmen. Wie sollte ich mich von meiner Familie und meinen Freunden verabschieden? Mit welchen Worten und welchem Versprechen? Ich habe mich von meiner Schule verabschiedet, indem ich mit meiner Handfläche die Wände und die Tafel des Klassenzimmers streichelte. Es war, als ob ich dort Spuren hinterlassen wollte; aber meine Hand trug die Spuren der Wände und der Kreide. Als ich aus der Schule trat, lief ich rückwärts, um die Schule im Gedächtnis zu verankern; bis es nicht mehr ging. Mein intimster Abschied war der von meinem Fußball. Vielleicht hätte Anne Frank verstanden, warum mich das so schmerzte. Als ich Jahre später ihr Tagebuch las, war sie mir sehr nahe; nur Flüchtlinge, so dachte ich, können heute nachempfinden, was es bedeutet, wenn Anne Frank am 20. Juni 1942 schreibt: »Juden müssen ihre Fahrräder abgeben.« Nicht bloß ein Gegenstand, die Würde wird weggenommen. Mein Fußball war nicht einmal neu, er hatte viel mitgemacht, die Vorstellung, dass ich ihn nicht mehr mit dem Fuß berühren würde, war mir unbegreiflich. Ich küsste ihn und ließ ihn rollen.

Mir wurde mein Geburtsort entrissen. Meine Heimat ist in mir begraben; ein gebeugter Baum, der sich jeden Herbst neu entblättert. Der Abschied endet nie. Das Entreißen und Entrissensein geht weiter. Niemals flüchten wir ganz. Ich ließ einen Teil von mir dort und nahm einen anderen Teil mit. Ich habe Kabul und mich selbst zerrissen. Das ist eine afghanische Geschichte; eine Geschichte von Zerrissenheit, Flucht, Brüchen. Und mitten darin ist mir dieser kleine Junge, der ich selbst war, verloren gegangen. Auch das gehört zu dieser Geschichte. Wo ist dieser kleine Junge heute, der mit zitternden Händen flüchtige Welten formen wollte, Welten aus Worten, die sich von rechts nach links fortbewegten, sinnlich und zerbrechlich zugleich, ein Flüchtling, der mit seinem suchenden Blick, atemlos, fremde Landschaften berührt? Die Flucht ist ohne Ort. Dieser Nichtort lässt den Flüchtling nicht los. Ich bleibe ein Zwischenweltler und fühle mich anderen Zwischenweltlern verbunden. Sind sie meine Heimat geworden?

Francis Ford Coppola wählte im zweiten Teil von Der Pate (The Godfather) für den neunjährigen Vito Corleone als ersten Aufenthalt nach dessen Flucht aus Sizilien die Quarantäne. Ein Raum, der sich zwar inmitten der Wirklichkeit befindet, aber von ihr getrennt ist, ein Nichtort eben, eine Zwischenwelt. Der kleine Vito, der bis dahin kein Wort gesprochen hat, sitzt in einem bescheidenen Zimmer auf einen Stuhl und blickt durch das Fenster auf die Freiheitsstatue, während er ein sizilianisches Lied singt. Spätestens jetzt, in dieser Zwischenwelt, wird ihm gewahr, dass er alles verloren hat, seine Eltern und Geschwister, seinen Namen und seinen Geburtsort. Er besingt teilnahmslos die neue, fremde Landschaft. Es ist ein bezauberndes Lied, wie es nur empfunden wird, wenn wir uns im Vertrauten beheimatet fühlen.

Unsere Flucht aus Afghanistan beschrieben mir meine Eltern wie ein Abenteuer; so fühlte es sich auch an. Am 2. August 1992 saßen wir – meine vierjährige Schwester, von meiner Mutter fest an die Brust gedrückt und zugleich meine Hand haltend, und mein Vater, der wie jeder andere Vater eine gelassene Miene zu machen versuchte – am Flughafen Kabul. Wir warteten auf unser Flugzeug und zitterten innerlich. Der Raketenangriff auf Kabul nahm kein Ende. Einer von so vielen. Tausende starben damals in Kabul, Hunderttausende waren auf der Flucht vor den sich bekämpfenden Mudschaheddin. Der Flughafen bebte. Einige Scheiben gingen zu Bruch. Die Gesichter meiner Eltern wurden immer bleicher. Ihre Stimmen zitterten bei dem Versuch, mich zu beruhigen; alles würde gut werden. Ich beobachtete, wie jede Familie, die an jenem Tag unser Schicksal teilte, von demselben Gefühl gefangen gehalten wurde; ein Gefühl, das sich nicht entscheiden konnte zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Wir lächelten uns an, ohne ein Wort. Als nach einigen Stunden Ruhe eingekehrt war, erschienen zwei Männer und befahlen, dass wir mit unserem Gepäck zum Flugzeug rennen sollten. Wir rannten; mein Vater schaffte es, die beiden Koffer, die wir dabei hatten, im Flugzeug unterzubringen. In der Maschine herrschte Unruhe. In dem Augenblick, als sie sich in Bewegung setzte, begann ich, meine Lieblingsverse aus dem Koran zu rezitieren: »Und Er ist mit euch, wo ihr auch seid« (Koran 57:4). Dabei blickte ich meine Eltern an und sah, dass auch sie aus dem Koran vor sich hin flüsterten. Wir sprachen nicht darüber. Aber wir hatten einen unsichtbaren Begleiter; seine Gegenwart berührte mein Herz. Mir war schlecht, ich konnte nicht gut atmen. Jahre später, als wir bereits in Deutschland angekommen waren, fühlte ich mich ertappt, als im Film Der Drachenläufer der Junge Amir auf der Flucht aus Afghanistan in einem düsteren Panzer zu seinem Vater sagte: »Ich kann nicht richtig atmen, Bâba!« Sein Vater rät ihm, dass er an etwas anderes denken, dass er am besten ein Gedicht rezitieren solle. Um seinen inneren Drachen zu überwinden, trägt der Junge aus Kabul ein Gedicht von Rumi vor: »Wenn wir einschlafen, sind wir trunken von Ihm / Und wenn wir erwachen, sind wir in den Händen von Ihm / Wenn wir weinen, sind wir Seine Regenwolke / Und wenn wir lachen, so sind wir Seine Blitze / Wenn wir wütend sind und streiten, sind wir ein Bild Seiner Gewalt / Versöhnen wir uns und vergeben wir, dann sind wir ein Bild Seiner Barmherzigkeit / Wer sind wir in dieser diffizilen Welt?« Um diese Verse im Original zu lesen, habe ich die Nacht, nachdem ich Der Drachenläufer gesehen hatte, mit Rumi verbracht. In den Morgenstunden stieß ich endlich auf das Gedicht; beim Lesen weinte ich. Als Überschrift zum Gedicht bemerkt Rumi: »Dieses Gedicht ist eine Interpretation des Verses aus dem Koran: ›Und Er ist mit euch, wo ihr auch seid‹.«

Als wir in Neu-Delhi ankamen, wurde uns schnell klar, dass wir dort nicht lange bleiben könnten. Nicht nur erschreckte uns die missliche Situation der Flüchtlinge in Indien, auch stand die Entscheidung, oder sagen wir: der Wunsch meiner Eltern, fest, nach Deutschland zu gelangen. Deutschland war der Traum meines Vaters. Er besuchte die deutsch-afghanische Schule in Kabul, die er später leitete, und vor allem studierte er Anfang der Siebzigerjahre in München. Dies mag auch meine Zuneigung zum FC Bayern entschuldigen.

Als ich zum ersten Mal hörte, wir würden kein Visum für Deutschland erhalten, sondern könnten nur illegal dorthin kommen, begriff ich die volle Bedeutung der Illegalität, auf die wir zusteuerten, nicht. Meine Eltern waren in den nächsten Wochen damit beschäftigt, unsere Weiterreise zu organisieren. In Kabul waren sie mit dem einzigen Gedanken befasst gewesen, so schnell und so unauffällig wie nur möglich aus Afghanistan zu flüchten. Indien gehörte zu den ganz wenigen Ländern, die für besondere Fälle afghanischen Bürgern ein kurzfristiges Visum erteilten. Spätestens in Neu-Delhi dürften meine Eltern begriffen haben, dass sie Flüchtlinge waren und keine Auswanderer. Was uns unaufhörlich im Nacken saß, war die Unmöglichkeit, nach Kabul zurückzureisen. Mein Vater hätte das Land niemals verlassen dürfen, hatte er doch als Schulleiter ein öffentliches Amt inne. Bei allem Bemühen, nach Deutschland zu gelangen, mussten wir zugleich darauf achtgeben, nicht abgeschoben zu werden.

Was macht man nun, wenn man in Indien ist und illegal nach Deutschland einreisen möchte? Von einem Augenblick zum anderen befinden sich ehrliche Bürger mit ihrer ganzen Familie inmitten der Kriminalität. Bereits nach einer Woche kamen meine Eltern mit einem ehemaligen Schüler meines Vaters in Kontakt, der ein viel beachteter Mann geworden war: ein Schleuser. Ich erinnere mich an seine auffallend dünnen Beine, an seine braune Hose, an die feinen Gesichtszüge, seine klare, sanftmütige Stimme. Ziemlich untypisch für so einen Beruf schien er mir. Vertrauenswürdiger, vielleicht sogar »qualifizierter« wäre mir ein Charakter wie Luca Brasi erschienen, ein Mafia-Handlanger, jemand mit der unübersehbar brutalen Aura eines Berufsverbrechers.

Jedenfalls einigten sich meine Eltern mit dem Schleuser. Der Plan war, dass wir zunächst nach Moskau fliegen, zwei Wochen später nach Polen fahren und schließlich zu Fuß durch den Wald nach Deutschland laufen sollten. Das kostete pro Person mehrere Tausend Dollar. Das Geld mussten wir selbstverständlich im Voraus bezahlen. Sowohl in Moskau als auch in Polen würden uns Kontaktmänner empfangen, die für die Abwicklung der weiteren Reise verantwortlich sein sollten.

Nach vier Wochen in Indien flogen wir nach Moskau und verbrachten dort eine unruhige Nacht auf dem Flughafen – die Hotelbuchung, die uns die Schleuser für unsere erste Übernachtung in Moskau mitgegeben hatten, entpuppte sich als Fälschung. Erst am folgenden Tag wurden wir von einigen Männern abgeholt, die sich für unsere Übernachtung und Verpflegung zuständig erklärten. Wir wurden in einer Dreizimmerwohnung untergebracht, in der eine Frau mit ihren beiden Kindern, einem Hund und einer Maus lebte. Uns stand ein Zimmer zur Verfügung. Wir gaben uns damit zufrieden; der Aufenthalt sollte nicht länger als zwei Wochen dauern. Unsere Kontaktmänner, Inder, drückten uns etwas Brot, Gemüse und Trauben in die Hand und ließen uns mit unseren neuen Mitbewohnern alleine, die, wie sich schnell herausstellte, ausschließlich Russisch sprachen. Die alleinstehende Mutter hatte viel zu sagen. Sie sprach ununterbrochen. Und was auch immer wir unternahmen, um ihr mitzuteilen, dass wir sie nicht verstünden – es hat sie davon nicht abgehalten. So beschloss meine Mutter, ebenso schnell und ausgiebig zu sprechen, auf Persisch. Sie kommentierte den Schnitt der Wohnung, stellte Fragen, erzählte von unserem Schicksal, während die russische Mama ihr Parallelgespräch fortsetzte. So hielten wir es lange Zeit mit unserer Mitbewohnerin aus.

Zuerst besuchten uns unsere Schleuser täglich und versorgten uns mit Lebensmitteln. Nach einer Woche teilte uns der Kapo der Gruppe mit, dass sich unsere Einreise nach Polen verschieben werde. Als mein Vater in die Residenz der Schleuser eingeladen wurde, stellte er fest, dass wir nicht die Einzigen waren, die von dieser Organisation abhängig waren. Einige Familien warteten bereits seit einem Monat auf ihre Einreise nach Polen. Nach zwei Wochen wurden wir unruhig. Die Wohnsituation war, gelinde gesagt, schwierig. Meine kleine Schwester und meine Mutter fürchteten sich vor dem aggressiven Hund, der meistens im Badezimmer eingesperrt war. Mein Vater und ich fanden es noch schlimmer, am Esstisch gemeinsam mit der Käfigmaus zu sitzen. Unsere Schleuser ließen sich immer seltener sehen, und zu Beginn der vierten Woche lösten sie sich in Luft auf. Sie waren einfach nicht mehr da. Unser Kontaktmann in Neu-Delhi war telefonisch nicht mehr zu erreichen. Um zurück nach Indien zu reisen, benötigten wir erneut ein Einreisevisum und Geld, das wir nicht hatten. Wir mussten uns in Moskau alleine zurechtfinden. Mit der Unterstützung einer verwandten afghanischen Familie fanden wir eine neue Unterkunft. Ein russisches Ehepaar stellte uns sein Wohnzimmer zur Verfügung. Ich schlief auf zwei zusammengeschobenen Sesseln; es fühlte sich an wie das Paradies; ich konnte zwar meine Beine nicht ganz ausstrecken, aber dafür musste ich nicht mehr mit meinen Eltern und meiner Schwester in einem Bett schlafen.

Meine Eltern wollten nicht wahrhaben, was passiert war. In den kommenden Monaten versuchten sie jeden Morgen vergeblich, den Kapo zu erreichen. Inzwischen meldeten sich nahezu täglich neue Schleuser, die ihre verzweifelten Kunden mit ebenso fantasievollen wie unrealistischen Plänen lockten. Wir wurden Teil einer Flüchtlingskultur. Die festsitzenden Familien kamen sich näher, sie teilten das gleiche Schicksal, und sie verfolgten auch das gleiche Ziel: irgendwie aus Russland zu entkommen. Für unsere kleine Familie war der plötzliche Wechsel von der unerträglichen Hitze Delhis zur bitteren Kälte Moskaus mehr als nur gewöhnungsbedürftig. Doch wir mussten uns damit abfinden, dass uns der Winter in Moskau haben wollte. Ich verfluchte, dass ich in Kabul ausgerechnet Maxim Gorkis Die Mutter gelesen hatte. Nicht der revolutionäre Kampf des jungen Pawel und seiner Mutter waren mir im Gedächtnis; es waren Gorkis Schilderungen des langen, nie endenden russischen Winters. Die rasenden und tanzenden Schneeflocken, die langsam, aber unaufhaltsam alles Irdische begruben – erst in Moskau verstand ich Gorkis Beschreibungen. Die Sonne war verloren, wir hatten keinen Tag, nur Nächte, lange Nächte, voller Sorge. Die verlorene Sonne, die Gorki im ungebrochenen Willen Pawels aufgehen sah, war in mir begraben. Heute singe ich meinem Sohn jeden Abend die Sure 91 vor: Die Sonne. Er schläft ein mit dieser Sonne – vielleicht die einzige, die »im Glanze schreitet«, wie es im Koran heißt. Liegt nicht darin meine ganze Aufgabe als Vater, ihm eine solche Sonne zu schenken, die ihn wärmt und ihm Geborgenheit gibt auf den Fluchten, die er vor sich hat, die ihn prägen und formen werden?

An einem unbedeutenden Tag Ende Januar 1993 wagten wir uns für einen Spaziergang vor die Tür; als wir eine Stunde später zurückkehrten, teilten uns unsere Vermieter mit, dass wir unverzüglich das Zimmer räumen und ausziehen sollten; einen plausiblen Grund dafür nannten sie uns nicht; die Drohung mit der Polizei genügte, eine halbe Stunde später standen wir auf der Straße im Schnee; zwei Koffer und einige Plastiktüten in Händen. Für meine kleine Schwester ein Abenteuer, das sie spielerisch aufnahm; ich sah die Hilflosigkeit meiner Eltern; sie lächelten mich beruhigend an, wollten weiterhin Vater und Mutter spielen. Ich war in jenem Augenblick kein dreizehnjähriger Junge mehr; ich wurde erwachsen. Es war irgendwie bitter und schön zugleich. Die Ewigkeit, bis mein Vater – ich weiß bis heute nicht, wie – uns eine neue Bleibe organisierte, spüre ich noch immer. Es sind Stunden, die es nicht geben sollte und die doch unumgänglich waren. Trauerzeit.

Unser neues Zuhause war eine Zweizimmerwohnung in einem Hochhaus; diesmal teilten wir die Wohnung mit einer russischen Oma, ja, einer Babuschka wie aus dem Bilderbuch. Die Wohnung roch nach warmer Milch. Als sie erfuhr, dass wir aus Afghanistan waren, spürte sie den Drang, uns in jeder Hinsicht zu belehren. Sie zeigte uns das Bett, den Lichtschalter, das WC, den Wasserhahn. Wir waren peinlich berührt, aber auch froh, eine irgendwie fürsorgliche Mitbewohnerin gewonnen zu haben. Da ahnten wir noch nicht, dass sie auch gerne unsere Ernährung und zuweilen auch unsere Schlafzeiten bestimmen wollte. Immerhin war unser Alltag ein wenig geregelt. Wenn meine Eltern nicht gerade auf der Suche nach einem neuen Schleuser waren, spielten sie mit mir Schach. Ein passendes Spiel, geht es doch darum, den eigenen Tod zu verhindern. Ich fing schnell Feuer. Ich begriff, dass es eigentlich kein Spiel ist und dass es auch kein wirkliches Ende findet; oft ertappte ich mich dabei, die Figuren zu betrauern, die auf dem Feld zurückblieben. Ich fragte mich, warum sie so unbedeutend geworden waren.

Meine größte Sorge in Moskau war, dass ich die Schule verpasste. Die Schule konnte ich nicht besuchen, zu jeder Zeit stand ein weiterer Aufbruch in Richtung Deutschland im Raum. Andere Jugendliche aus Afghanistan, die seit Jahren in Moskau lebten, wirkten so erwachsen. Ich solle einsehen, meinten sie, dass die Flucht auch ein Segen sei. Schließlich müssten wir keinen Unterricht mehr besuchen. Ich empfand das anders, aber womöglich hatten sie recht. Wer braucht schon die Schule, um zu lernen? Wenn die Schule mehr ist als nur ein Gebäude und nicht nur ausgebildete Pädagogen Lehrer sein können, dann waren die Flucht und insbesondere das Jahr in Moskau eine besondere Schule meines Lebens. Eine Schule, die aus Warten und Sehnsucht bestand. Dort gewann das rituelle Gebet für mich eine besondere Bedeutung. Ich betete fünfmal am Tag und las im Koran. Auf der letzten Seite meiner Koranausgabe waren dabei die 99 Namen Gottes aufgelistet. Ich gewöhnte es mir an, nach jedem Gebet diese zu lesen und zu memorieren. Sie gaben mir Halt, Trost und vor allem eine Möglichkeit, meine Hoffnungen auszusprechen.

Es vergingen Monate. Angebliche Schleuser entpuppten sich als Betrüger, die Situation in Afghanistan verschlechterte sich dramatisch; und wir blieben für Moskau Fremde. Gerne würde ich manche Tage vergessen. Vor allem jenen, als mein Vater von einer russischen Bratwa, wie die Mafia genannt wird, entführt wurde, weil er für die Vorauszahlung eines neuen Schleusers Geld bei der Bank abgehoben hatte. Er wurde beobachtet, ins Auto gezerrt, und da er Widerstand leistete, würgten sie ihn bis fast zum Ersticken. Seine roten Augen, die Male an seinem Hals, seine zerrissenen Kleider, die fehlende Stimme – ich weinte an jenem Abend nicht um meinen starken Vater und darüber, was das Leben aus ihm machte. Ich weinte, weil ich begriff, dass er ein Sinnbild unserer Situation war. Die Flucht nahm ihm den freien Atem. Ich atmete ebenso schwer.

Als Luca Brasi die Luft ausging, weil eine Schlinge um seinen Hals zugezogen wurde, wurde ihm vorher zumindest eine Zigarette angezündet und seine Hand fast zärtlich berührt.

Die islamische Zeitrechnung beginnt mit der Flucht des Propheten. Aber warum? Wäre es nicht angemessener, den Anfang des Islam mit dem Beginn der Offenbarung anzusetzen? Es ist die Flucht, die das Leben Muhammads grundlegend geprägt, verändert hat. Die Flucht ist mit der Erkenntnis verbunden. Das arabische »Hidschra« bedeutet so viel wie eine Bindung durchtrennen, ein Band durchbrechen, sich ent-binden. Die Flucht lässt den Propheten eine notwendige Entbindung vollziehen. Er bricht mit den tribalen Strukturen der Mekkaner, mit den Machtverhältnissen der Stadt, mit den Kulten und Regeln. Die Flucht ist also ein Topos für die Befreiung von den alten Bindungen und eröffnet zugleich die Freiheit zur unverstellten Bindung an Gott.

Die Hidschra ist untrennbar mit der Erkenntnis verbunden, dass meine Heimat nicht hier oder dort ist, dass mich nicht meine Nationalität, meine Sprache, mein Stamm, ja meine Herkunft bestimmen. Beheimatet bin ich gerade in der Entbindung von allem, was mich scheinbar bindet. Die Hidschra lässt mich einsehen, dass jede Bindung bis auf die eine, wie sehr ich auch daran festhalten möchte, vergänglich ist. »Alles ist vergänglich, aber nicht Sein Antlitz« (Koran 28:88). Wer glaubt, ist ein Flüchtling. Wer der Spur Muhammads folgt, der hat ihn zunächst als einen Flüchtling zu begreifen. Wer dem Gesandten nacheifert, der vollzieht die Hidschra.

Flüchtlinge verlieren vieles unterwegs, ihre Sprache, ihre Kultur, bisweilen ihre Kindheit und Jugend, manche sogar ihre Namen. Was aber bleibt? Wer trägt uns in unserer ganzen Zerrissenheit? Nur die Stimme bleibt, schrieb die persische Dichterin Forough Farrokhzad in ihrem letzten Gedicht: »Stimme, Stimme, allein die Stimme«. Wessen Stimme erklingt in meinem Ohr, unermüdlich und klar? Ich muss erneut an Muhammad denken, der die Situation seiner ersten Offenbarung derart beschreibt, als wäre sie der Augenblick des Todes: »Ich dachte, ich müsse sterben.« Die Mitteilung Gottes ergreift ihn vollständig; sie berührt alle seine Sinne. Zitternd lässt ihn der Engel zurück. Und er, der Suchende, der Sinnende, hat nicht den Koran. Er hat bloß eine Erinnerung, eine sinnende, eine suchende Erinnerung. Er ist der wandelnde, der lebende Koran, die Erinnerung selbst.

Der islamische Gelehrte al-Ghazzali wurde auf seiner Rückreise von Gurgan nach Tus überfallen. Die Räuber nahmen ihm alles weg. Er aber soll ihnen gefolgt sein und gesagt haben: »Ich bitte euch um Gottes willen, mir nur meine Aufzeichnungen zurückzugeben, denn euch nützen sie nichts.« Die Räuber fragten ihn daraufhin: »Was sind das für Aufzeichnungen?« Er: »Bücher in dieser Tasche, für die ich meine Heimat verlassen habe, um zu hören, aufzuschreiben und mir Wissen anzueignen.« Die Räuber lachten und sagten: »Wie kannst du behaupten, dass du dir mit ihnen Wissen angeeignet hast, wenn wir sie dir doch hinweggenommen haben und dich ohne dein Wissen zurückließen?« Dann wurde ihm seine Tasche zurückgegeben. Doch al-Ghazzali zieht aus diesem Vorfall eine großartige Lehre: »Als ich in Tus ankam«, so eine der feinsten Seelen der islamischen Tradition, »arbeitete ich drei Jahre lang, bis ich alles, was ich aufgeschrieben hatte, verinnerlicht hatte.« Was vergänglich ist, verflüchtigt sich.

Nach dreizehn Monaten und vielen gescheiterten Versuchen vertrauten wir uns einer neuen Schleusergruppe an. Sie organisierte für uns gefälschte russische Pässe. Wir lernten unsere neuen Namen und unsere neuen Geburtstage. Wir waren keine Familie mehr. Meine kleine Schwester und mein Vater bildeten eine Einheit, und meine Mutter und ich galten fortan als Geschwister. Erneut Abschied. Am 26. Oktober 1993 nahm ich zum letzten Mal meinen Koran in die Hände und küsste ihn. Er war mit vielen Tüchern umwickelt; jedes Tuch hatte eine andere Farbe, einen eigenen Charakter. Das Enthüllen war wie ein Gebet; meine Hände zitterten; das Gefühl war nicht anders, als hätte ich zum ersten Mal das Gesicht meiner Geliebten entschleiert. Die Sonne begrüßte uns zum letzten Mal in Moskau. Ich berührte die Seiten und las die Sure 93, die mit den Worten beginnt: »Bei dem strahlenden Morgen / und bei der Nacht, wenn sie ruht! Nicht verlassen hat dich dein Herr, noch von dir sich abgewandt.« Getragen von diesen Versen verließen wir Moskau in Richtung Kasachstan, in die damalige Hauptstadt Almaty. Unweit der Grenze zu Kirgisistan gelegen, wirkte die Stadt im Vergleich zu Moskau wie ein abgelegenes Dorf. Wir wurden vom Kapo der Schleuserbande begleitet. Er stammte aus Afghanistan, lebte aber schon seit mehr als zehn Jahren in Russland. Seine Entschiedenheit und sein undurchsichtiger Charakter erinnern mich an Don Fanucci, den Mario Puzo in seinem Roman Der Pate (The Godfather) treffend als »die schwarze Hand« beschreibt, während er im gleichnamigen Film von Francis Ford Coppola stets mit einem weißen Anzug zu sehen ist. Er kassiert Geld, sorgt aber zugleich für den Schutz der Menschen in seiner Gegend. Auch wir brachten ihm Respekt und Dankbarkeit entgegen, und im selben Atemzug empfand ich eine tiefe Verachtung.

Unser Don Fanucci brachte uns in Almaty für eine Nacht in ein verlassenes Haus. Er benötigte einen Augenblick, um das Tor des Hauses zu eröffnen. Ich versuchte, mir die Gegend einzuprägen, den Straßennamen, die Hausnummer. Er schien nicht das erste Mal in diesem Haus zu sein, aber es war ihm anzusehen, dass er sich unwohl fühlte. Wir sollten schnell in den Keller gehen, der neben einem großen Raum mit einem Bett auch eine dunkle Küche beherbergte. Die Toilette befand sich im Garten. Nach einer kurzen Weile verließ er das Haus und kam erst

![Gott 2.0. Grundfragen einer KI der Religion. [Was bedeutet das alles?] - Ahmad Milad Karimi - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/cb395fab030680f56bb04c65d271249d/w200_u90.jpg)