12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

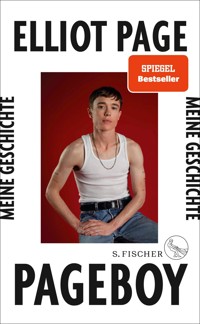

Ergreifend und ungeschönt erzählt Elliot Page in seinem Memoir von seinem langen Weg zu sich selbst. Elliot Page wurde mit Hauptrollen in »Juno« oder »Inception« weltberühmt. Mit 33, im Dezember 2020, outete er sich über Instagram als trans. In seinem ersten Buch erzählt Elliot Page die Geschichte seines einzigartigen Lebens, das ihm seine Transition gerettet hat. Vom Aufwachsen in der kanadischen Hafenstadt Halifax, vom Erwachsenwerden im von traditionellen Geschlechterrollen besessenen Hollywood. Vom Entdecken der eigenen, tabuisierten Sexualität und der tiefgreifenden Scham vor dem eigenen Körper. Von traumatischen Hassverbrechen, von fantastisch anmutenden Erfolgen. Vom Finden der eigenen Identität und der andauernden Reise zu sich selbst. Ein Buch von aufwühlender Schönheit und politischer Schlagkraft. »Dies ist die Geschichte von jemandem, der sich selbst findet – inmitten von Hindernissen, Scham, Hoffnungslosigkeit und Schmerz. Der daraus auftaucht und auf eine Weise erblüht, die er nie für möglich gehalten hätte.« Elliot Page

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 389

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Elliot Page

Pageboy

Meine Geschichte

Über dieses Buch

Ergreifend und ungeschönt erzählt Elliot Page von seinem langen Weg zu sich selbst

Mit seiner Hauptrolle in »Juno« hat Elliot Page die Welt in seinen Bann gezogen. In seinem ersten Buch erzählt er endlich seine Wahrheit: vom Aufwachsen in der kanadischen Hafenstadt Halifax, vom Erwachsenwerden im von traditionellen Geschlechterrollen besessenen Hollywood. Von Sex, Liebe, Trauma und phantastisch anmutenden Erfolgen. »Pageboy« ist die Geschichte eines Lebens, das an den Rand des Abgrunds gedrängt wurde – und eine Feier des Moments, in dem wir, frei von den Erwartungen anderer, mit Trotz, Mut und Freude uns selbst entgegentreten. Ein Buch von aufwühlender Schönheit und politischer Schlagkraft.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Biografie

Elliot Page, geboren 1987 im kanadischen Halifax, Nova Scotia, gehört zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods. 2006 gelang ihm mit seiner Rolle in »X-Men. Der letzte Widerstand« der internationale Durchbruch, 2008 wurde er für die Hauptrolle in »Juno« für einen Oscar nominiert. Aktuell ist er in der erfolgreichen Netflix-Serie »The Umbrella Academy« zu sehen. Er lebt in Toronto und New York City.

Katrin Harlaß studierte Germanistik und Anglistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit fünfzehn Jahren übersetzt sie Romane und Sachbücher aus dem Englischen. Sie lebt in Berlin.

Lisa Kögeböhn studierte Literaturübersetzen in Düsseldorf und Strasbourg. Seit 2010 übersetzt sie Romane und Sachbücher aus dem Englischen. Sie war mehrfach Stipendiatin des Deutschen Übersetzerfonds und lebt mit ihrer Familie in Leipzig.

Stefanie Frida Lemke studierte nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin Literaturwissenschaften in Hannover und Bristol. Seit 2010 ist sie Literaturübersetzerin aus dem Englischen und lebt in Berlin.

Inhalt

[Widmung]

Anmerkung des Autors

[Motto]

1. Paula

2. Wetten dass?

3. Junge

4. Actionfiguren

5. Raue Zeiten

6. Schockmoment

7. Blutegel

8. Berühmtes Arschloch auf Party

9. Pink Dot

10. Der kleine Indie

11. War doch nur Spaß

12. Roller Derby

13. Eimer

14. Umzugswagen

15. »Ryan«

16. Speedo

17. Zusammenstoß

18. Intuition

19. Old Navy

20. Die paar Zentimeter

21. Gesunde Lebensart

22. Flatliners

23. Kehrtwende

24. Dein Himmlischer Daddy

25. Wahlfamilie

26. Maske

27. Portal

28. Keine Worte

29. Peaches

Danksagung

All jenen, die vorher kamen

Anmerkung des Autors

Der Gedanke, ein Buch zu schreiben, ist mir über die Jahre immer wieder gekommen, aber es fühlte sich nie richtig an, und offen gestanden auch einfach nicht machbar. Ich konnte kaum stillsitzen, geschweige denn mich lange genug konzentrieren, um so eine Aufgabe zu bewältigen. Ich verschwendete meine komplette Gedankenenergie mit dem Versuch, mein Unbehagen zu verstecken, unter Kontrolle zu halten. Doch jetzt ist alles anders. Neu. Endlich kann ich stillsitzen, präsent sein in diesem Körper. Stundenlang tippen, während Mo, mein Hund, in der Sonne liegt. Die Schultern gestrafft, die Gedanken viel ruhiger. Ohne die Gesundheitsversorgung, die mir zuteilwurde, gäbe es dieses vorher nie gekannte Zufriedenheitsgefühl nicht. Da die Möglichkeiten, geschlechterangleichende Maßnahmen zu erhalten, jedoch immer radikaler bekämpft werden und die Versuche, uns zum Schweigen zu bringen, zunehmen, ist es an der Zeit, diese Worte zu Papier zu bringen.

Hier sitze ich also und wende mich schreibend an dich, an euch. Dankbar und zugleich voller Angst. Menschen, die trans sind, erfahren immer öfter körperliche Gewalt, und regelmäßig wird in den Medien unsere Menschlichkeit »diskutiert«. Bekommen wir die Gelegenheit, unsere queeren Geschichten selbst zu erzählen, werden sie nur allzu oft zerpflückt oder, schlimmer noch, verallgemeinert – eine Person muss als stellvertretendes Beispiel für alle herhalten. Es gibt unzählige Möglichkeiten, queer und trans zu sein, und meine Erzählung steht nur für eine davon. Wir sind alle bloß winzige Staubkörnchen im Universum, aber ich hoffe, dass ich durch das Teilen meiner Geschichte zumindest ein Quäntchen dazu beitragen kann, mit den ständigen Fehlinformationen über queeres und trans Leben aufzuräumen. Und wenn ihr es nicht ohnehin schon tut, empfehle ich euch dringend, nicht nur mir, sondern auch den zahlreichen, sehr unterschiedlichen LGBTQ+-Erzählungen anderer Autor*innen, Aktivist*innen und Einzelpersonen zuzuhören. Die trans Befreiungsbewegung betrifft uns alle. Wir alle erleben unser Geschlecht unterschiedlich, mal als etwas Erfreuliches, mal erdrückend. Wie Leslie Feinberg in Trans Liberation schreibt: »Diese Bewegung verschafft dir mehr Raum zum Atmen, du selbst zu sein. Auf einer tieferen Ebene zu entdecken, was es heißt, du selbst zu sein.«

Beim Aufschreiben meiner Geschichte habe ich versucht, mich so weit wie möglich an alles zu erinnern. Fiel mir mal ein Detail nicht ein, habe ich andere nach ihren Erinnerungen gefragt, um meinen auf die Sprünge zu helfen. Ein paar Namen und Einzelheiten wurden geändert, um die Identität bestimmter Personen zu schützen. An einigen Stellen verwende ich meinen früheren Namen und meine früheren Pronomen. Diese Entscheidung fühlt sich vereinzelt richtig an, wenn ich über mein damaliges Ich erzähle, es ist jedoch keine Einladung an Außenstehende, das ebenfalls zu tun. Und auch wenn mein Geschlecht und meine Sexualität eine große Rolle in meinem Leben spielen, ist es mir wichtig zu erwähnen, dass beides zwei verschiedene Dinge sind. Mich als queer zu outen war eine komplett andere Erfahrung als mein Coming-out als trans, und wer ich bin, konnte sich erst herauskristallisieren, als ich mich von den Erwartungen anderer befreite. Diese Erinnerungen bilden keine lineare Erzählung, denn Queersein ist auch nicht linear, ist ein verschlungener Weg. Zwei Schritte vor, einen zurück. Ich habe einen Großteil meines Lebens damit verbracht, mich an meine Wahrheit heranzutasten, in ständiger Angst zusammenzubrechen, wenn ich ihr zu nahe komme. Dies spiegelt sich bewusst auf jeder Seite wider. In vielerlei Hinsicht ist dieses Buch die Geschichte meiner Annäherung an mich selbst.

Über die Vielzahl unserer Erfahrungen zu schreiben und zu lesen, sie zu teilen, ist ein wichtiger Schritt im Widerstand gegen all jene, die uns unsichtbar machen wollen. Ich habe nichts Neues oder Tiefgründiges zu sagen, nichts, was nicht schon vorher gesagt worden wäre, aber ich weiß, dass Bücher mir geholfen, mich sogar gerettet haben, und vielleicht kann auch dieses Buch anderen dabei helfen, sich gesehen und weniger allein zu fühlen, egal, wer sie sind und auf welcher Reise sie sich befinden. Danke, dass ihr ein Buch über meine Reise lesen wollt.

This world has many ends and beginnings

A cycle ends, will something remain?

Maybe a spark, once so bright will bloom again.

– BEVERLY GLENN-COPELAND,

»A SONG AND MANY MOONS«

1.Paula

Mit zwanzig lernte ich Paula kennen. Sie saß bei einer gemeinsamen Freundin auf der Couch, die Knie an die Brust gezogen, und aß rohe Mandeln. »Hi, ich bin Paula.« In ihrer Stimme lagen Wärme und Freundlichkeit. Ihre Augen leuchteten nicht wirklich auf, aber ich fühlte mich von ihr gesehen. Ich spürte ihren Blick.

Wir gingen ins Reflections. Es war mein erstes Mal in einer queeren Bar und würde für lange Zeit auch das einzige Mal bleiben. Ich war miserabel im Flirten. Ich flirtete, wenn ich es gar nicht vorhatte, statt dann, wenn ich wollte. Wir standen nebeneinander, nah, aber nicht zu nah. Die Luft zwischen uns war aufgeladen, ich schwebte förmlich.

In jenem Sommer fuhren wir zusammen mit ein paar Freund*innen auf eine einsame Insel zum Zelten. Wir saßen ums Lagerfeuer, grillten Lachs in Alufolie und warfen Pilze ein. Die Sterne pulsierten, griffen nacheinander, als würden sie Sätze formen. Von Pilzen musste ich immer weinen, aber Paula liebte das High, und schließlich verwandelten sich meine Tränen der Angst in Freudentränen. Ich beneidete sie darum, wie selbstsicher sie sich in ihrem Körper bewegte. Wir tanzten am Strand und spielten abwechselnd schlechte Cover auf der Gitarre.

Ich war gerade von einem einmonatigen Backpacking-Trip durch Osteuropa zurück, den ich mit Mark, meinem langjährigen besten Freund, unternommen hatte. Unsere erste Station war Prag, von da aus ging es weiter mit dem Zug nach Wien, dann Budapest, Belgrad und Bukarest. Wir schliefen in Hostels, bis auf einen Tag in Bukarest, als Mark so krank war, dass wir uns ein Hotelzimmer mit Klimaanlage nahmen. Ich kaufte Scheiblettenkäse und legte ihn ins Mini-Eisfach des Mini-Kühlschranks in unserem Mini-Hotelzimmer. Während wir darauf warteten, dass er kalt wurde, drückte ich feuchte Handtücher auf Marks Nacken und Rücken. Als die Käsescheiben gefroren waren, verteilte ich sie über seinen ganzen Körper, und das schien etwas zu helfen. Obwohl das Zimmer so winzig war, gab es einen Whirlpool, und wir setzten uns hinein, ohne Wasser einzulassen, zappten durch die Fernsehprogramme, bis wir bei einem Porno landeten, der zufällig in einem Whirlpool spielte. Mark aß den Käse.

Es war noch die Zeit vor Smartphones. Züge, Hostels, der Umgang mit Männern – wir versuchten, uns mit einem einzigen Reiseführer durchzuschlagen. Um Mails nach Hause zu schicken, gingen wir ins Internetcafé. »Hey, wir leben noch.« Ich schrieb Paula, sehnte mich nach ihr. Ich dachte ständig an sie – während wir mit dem Zug durch Österreich fuhren und auf ein Meer aus Sonnenblumen blickten; während ich in einer Kellerbar in Belgrad Blaubeerbier trank, mit lila Lippen und Schwindelgefühl, wie bei unserem ersten und bisher einzigen Kuss; auf einer zwölfstündigen Zugfahrt von Belgrad nach Bukarest während einer der schlimmsten Hitzewellen seit Jahrzehnten. Mark und ich lagen nebeneinander auf derselben Liege, unsere Köpfe so nah wie möglich am offenen Fenster. Es gab keine Klimaanlage, und wir hatten kein Wasser. Wir hörten Cat Power, beide einen Stöpsel im Ohr, und nippten Absinth. Hörst du sie auch gerade? Die CD, die ich dir gebrannt habe?, fragte ich mich und hätte es beinah laut ausgesprochen. Ich sah die Nacht vorbeifliegen, die serbische Landschaft, bewegungslos mit ihren spärlichen, flüchtigen Lichtern. Ich dachte an Paula.

Der Abend im Reflections – in einem queeren Space zu sein, präsent zu sein und es zu genießen – war eine neue Erfahrung für mich. Seit frühester Kindheit war mir eingetrichtert worden, mich für alles Mögliche zu schämen, und so hatte ich ganz schön damit zu kämpfen, dieses toxische Gefühl beiseitezuschieben. Doch hier, in diesem Raum, lag so viel Freude in der Luft, dass sich meine Stimmung automatisch hob, ich konnte nicht anders, als die ganze Zeit unkontrolliert zu lächeln. Ich tanzte, bis mir der Schweiß den Rücken und die Brust runterlief. Paulas Haare flogen und wirbelten durch die Gegend, während sie sich mühelos zur Musik bewegte, wild, aber unaufgeregt, sinnlich und stark. Ich ertappte sie immer wieder dabei, wie sie mich ansah, oder war es andersrum? Wir wollten erwischt werden. Rehe im Scheinwerferlicht. Überrascht, aber dem Blick standhaltend.

»Darf ich dich küssen?«, fragte ich, erstaunt über meinen Mut, als käme er von ganz woanders. Ein Kurzschluss, vielleicht verursacht von der elektronischen Musik, Hemmungen bitte an der Tür abgeben.

Und dann küsste ich sie. In einer queeren Bar. Vor allen. Und auf einmal begriff ich, worum es in den Gedichten geht, was das ganze Brimborium soll. Vorher war alles kalt, ereignislos, emotionslos. Keine der Frauen, in die ich bisher verliebt gewesen war, hatte meine Gefühle erwidert, und die eine, die es vielleicht getan hatte, tat es auf die falsche Weise.

Doch jetzt stand ich auf der Tanzfläche mit einer Frau, die mich küssen wollte, und die vernichtende, grausame Stimme, die meinen Kopf jedes Mal erfüllte, wenn ich Lust empfand, war still. Vielleicht konnte ich mir für einen kurzen Moment erlauben, es zu genießen. Wir beugten uns vor, bis unsere Lippen sich sanft berührten, unsere Zungenspitzen neckten sich, wir kosteten einander, und Schauer durchliefen mich. Wir sahen uns an, ein stilles Einverständnis.

Ich war so kurz davor. Kam meinen Träumen, meinen Wünschen, mir selbst so nahe. Die unerträgliche Last der Selbstverachtung hob sich endlich von meinen Schultern. Doch in ein paar Monaten kann sich viel ändern. Und in ein paar Monaten war die Premiere von Juno.

2.Wetten dass?

WETTEN DASS? ELLEN PAGE STEHT AUF … – ich las die Überschrift und wurde blass. Der Artikel von Michael Musto erschien während des größten Rummels um den Erfolg von Juno in The Village Voice. Ich überflog ihn. Michael stellte darin Spekulationen über die sexuelle Orientierung einer Zwanzigjährigen an und schrieb Sätze wie: »Na los, jetzt sagt doch mal, ist sie??? Ihr wisst schon, Libanesin! Auf jeden Fall rennt sie rum wie ein Tomboy … Setzen wir die Lesbenteile doch mal zusammen. Ist Juno eine … ihr wisst schon was?«

Ich stand erst seit kurzem im Rampenlicht, aber auch während meiner Schulzeit in Kanada war ich schon als Lesbe beschimpft worden. Eine neue Dimension erreichten die Schikanen in der Highschool. Da war dann alles dabei, von Sticheleien der beliebtesten Mädchen bis hin zu so krassen Sachen wie in die Jungstoilette gezerrt werden. Umgeben von fremdem Uringestank wartete ich mit gerümpfter Nase, bis das Kichern sich entfernte – nur um beim Rauskommen in das finstere Gesicht meiner Englischlehrerin zu blicken: »Ab zur Schulleitung!« Ich entschuldigte mich. Ich sagte nicht, dass die anderen mich reingeschubst hatten.

Kurz bevor das Mobben schlimmer wurde, hatte ich mir während eines Fußballturniers im Wohnheim der St. Francis Xavier University ein Zimmer mit einem Mädchen namens Fiona geteilt. Die Saint FX liegt in Antigonish, einer Kleinstadt am nordwestlichen Zipfel von Nova Scotia, einen Katzensprung entfernt von Cape Breton, und veranstaltet die ältesten fortlaufenden Highland Games außerhalb Schottlands. Nova Scotia ist Latein für »New Scotland«, hieß aber ursprünglich Mi’kma’ki und war über zehntausend Jahre lang die Heimat der Mi’kmaq.

Ich kann mich immer noch an Fionas Lachen erinnern. Es stach glockenhell aus allen anderen Geräuschen heraus. Es drang in meine Ohren, erfüllte mich von innen. Ich wollte in ihrer Nähe sein, wollte, dass sie mich wollte. Ich war klein, aber zweikampfstark und schnell und spielte im rechten Mittelfeld. Sie war Ausputzerin, noch hinter der letzten Abwehrreihe, und zusammen mit unserer zentralen Mittelfeldspielerin Co-Kapitänin. Sie hatte Führungstalent, war autoritär, aber nett, und hielt uns den Rücken frei. Ich liebte es zu beobachten, wie sie mit dem Ball umging – mit starken, fließenden Bewegungen und einem Selbstbewusstsein, um das ich sie beneidete. Ich war verknallt.

Wir lagen auf gegenüberliegenden Seiten des Zimmers in unseren harten Betten, die Wände waren mit dunklem, billigem Holz verkleidet. Ich sah an die Decke und holte tief Luft. Sollte ich es rauslassen oder für mich behalten? Das Gefühl war sehr besonders, als würde ich einen Blick in eine mögliche Zukunft werfen.

»Ich glaube, ich bin vielleicht bisexuell«, sagte ich wie aus dem Nichts. Noch nie hatte ich irgendwem gegenüber irgendetwas Derartiges verkündet.

»Nein, bist du nicht«, antwortete sie sofort, eindeutig ein Reflex, und fing an zu lachen.

Diesmal klang es harsch und schneidend. Trotzdem hätte ich gerne mitgelacht. Queer sein ist nun mal komisch und falsch, oder? Im Aufklärungsunterricht musste das Wort »Homosexualität« nur erwähnt werden, und alles prustete und gackerte los. Die Sitcoms, die ich nach der Schule guckte, schlugen in dieselbe Kerbe. Jedes Mal, wenn ein Witz darüber gemacht wurde oder ich einen machte und die anderen lachten, blieb etwas kleben, wie Scheiße unter den Schuhen. Ein Scheinwerferkegel, der auf der Bühne von rechts nach links schwenkte. Und ich hoffte, beim Aus-der-Reihe-Tanzen nicht ertappt zu werden.

Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie der Wortwechsel mit Fiona weiterging, nur an das verhallende Lachen und die harte Matratze.

Ich konnte nicht schlafen, deshalb stahl ich mich gegen fünf Uhr morgens auf den hell erleuchteten Flur, um zu lesen. Kurt Vonnegut war der erste Autor, den ich wirklich mochte, mit seinem Du-weißt-schon-wem eine Nase drehen. Gerade las ich Mutter Nacht, einen Roman über moralische Ambiguität. »Wir sind, was wir vorgeben zu sein, also sollten wir gut aufpassen, was wir zu sein vorgeben«, schrieb Vonnegut. Allein auf dem Flur sitzend, grübelte ich über diese Worte nach. Und schon war die unterschwellig stets vorhandene Scham wieder da. Mir war etwas durch die Finger gerutscht, und ich bekam es nicht mehr zu fassen. Ich sehnte den Sonnenaufgang herbei.

Wir frühstückten alle zusammen im Gemeinschaftsraum. Es gab Bagels von Tim Hortons und eine große Tüte Orangen, die irgendwelche Eltern mitgebracht hatten. Die Erwachsenen guckten uns zu, während sie ihren Kaffee tranken. Ich aß schweigend. Da ich nicht wusste, wie ich Fiona in die Augen sehen sollte, hielt ich es für das Beste, ihr aus dem Weg zu gehen. Also nahm ich meine Schienbeinschoner, um noch vor den anderen auf dem Platz zu sein und mich fürs Spiel aufzuwärmen.

»Lesbe.« Das Wort, flankiert von jenem hämischen Grinsen, das mir noch so oft begegnen sollte, traf mich mit voller Wucht. Pure Schadenfreude: Ha, zum Glück bin ich nicht wie du. Gesagt hatte es eine von Fionas beliebten Freundinnen. Und es tat weh. Ein Wort wie ein Stich, ein kurzer, punktueller Schmerz, der bleibt.

Danach war alles anders. Als wäre ein Band durchtrennt worden. Ich bekam die Tuscheleien mit, die veränderte Energie, die Spekulationen. Aber vielleicht war das auch für etwas gut? Irgendwann musste der wackelnde Zahn ja rausgerissen werden.

Ein paar Monate später besuchten mein Vater und ich meine Großmutter. Sie wohnte in Lockeport, einem kleinen Fischerdorf mit etwas mehr als fünfhundert Einwohner*innen an der Südküste Nova Scotias. Im Hafen liegen Fischerboote, festgemacht am langen Pier, in Farben wie Weihnachtsbeleuchtung. Ausgeblichenes Gelb, verblasstes Rot, verschiedene Blautöne. Ein Nova-Scotia-Postkartenmotiv.

Als ich noch ein Kind war, fuhr mein Vater immer am 1. Juli mit mir nach Lockeport. Am 1. Juli ist Canada Day, der kanadische Nationalfeiertag. Ähnlich wie der 4. Juli, nur geht es dabei weniger um die Unabhängigkeit von der britischen Krone, sondern vielmehr um »Kanadas Geburtstag«. Als weißes Kind hatte ich keine Ahnung von Kanadas Geschichte, lernte nichts über unsere Wurzeln, den Völkermord, den strukturellen Rassismus, die Segregation.

Ich dachte damals, am Canada Day ginge es um Feuerwerk, eine Parade, Strawberry Shortcake im Kirchenkeller und, mein liebstes Event an diesem Tag, den »grease pole«. Ein langer, dünner Baumstamm wird so auf den Pier gelegt, dass er mehrere Meter übers Hafenbecken hinausragt, hoch über dem Wasser. Das harte Holz ist dick mit Schmalz beschmiert, und ganz am Ende des Stamms liegt unter einem dicken Schmalzklumpen ein Bündel Geldscheine, das die Teilnehmenden sich zu angeln versuchen. Dafür gibt es praktisch nur zwei Strategien. Bei der einen robbten die Leute langsam, Stück für Stück, auf dem Bauch vorwärts, was meistens misslingt. Der Trick scheint zu sein, so schnell es geht über den Stamm zu rutschen, und beim Sturz in den eisigen Atlantik noch möglichst viel Geld zu erwischen. Beim Auftauchen werden dann bibbernd die ins Wasser gefallenen Scheine eingesammelt. Darüber kreisen die Möwen, die es auf das schwimmende Fett abgesehen haben. Nein, ich hab’s nie ausprobiert.

Meine Großmutter wohnte immer noch in dem kleinen Haus, in dem mein Vater aufgewachsen war. Zwei Stockwerke mit vier Zimmern und weißer Verkleidung. Dahinter Wald, endloser Wald. Auf der anderen Straßenseite lag der Gemischtwarenladen meines Großvaters, Page’s Store. Den Laden gibt es noch, obwohl ich nicht weiß, wie er inzwischen heißt. Er hat jetzt eine Tanksäule.

Die Zimmer im oberen Stockwerk waren durch einen Schrank miteinander verbunden, einen Tunnel, der von einem Raum zum anderen führte. Als Kind versteckte ich mich gern darin, begab mich in eine andere Dimension. Die Tür war winzig, wie für mich gemacht. Ich zog an der Kette der nackten Glühbirne und beleuchtete meine gesammelten Schätze. Wie im Film. Ich inspizierte die Schachteln mit Gewehrkugeln, die Augen zusammengekniffen wie ein Juwelier, fasziniert, dass etwas so Klitzekleines die Böcke töten konnte, die ich durch die Wälder preschen sah. Ihre stoischen Körper, die eigentlich viel zu großartig waren, um wegen so etwas Winzigem ins Wanken zu geraten und zusammenzubrechen.

»Dennis, was machst du, wenn Ellen lesbisch ist?«, fragte meine Großmutter meinen Vater, während wir alle zusammen in ihrem Wintergarten saßen. Sie fragte es im selben scharfen Tonfall, in dem sie sonst rassistische Bemerkungen machte. Dabei hatte mir ausgerechnet diese Großmutter zur Geburt einen Bären mit Regenbogenmuster an Pfoten und Ohren geschenkt. Um es mit Alanis Morissette zu sagen: »Isn’t it ironic?« Inzwischen war ich sechzehn und hatte mir erst vor kurzem für einen Film die Haare abrasiert. Im Fernsehen lief ein Spiel der Blue Jays. Baseball war der Lieblingssport meiner Großmutter und Toronto ihr heißgeliebtes Team, oder war es Boston? Es war einer unserer letzten Besuche, bevor sie starb. Was sie wohl von ihrem Enkelsohn hielte, wenn sie noch leben würde? Regenbogenmuster würde sie wahrscheinlich nicht mehr aussuchen. Obwohl, Menschen können sich auch ändern.

Zeitgleich mit dem Erfolg von Juno sagten mir verschiedene Leute aus der Filmbranche, es dürfe auf keinen Fall irgendwer erfahren, dass ich queer sei. Es wäre nicht gut für mich, ich dürfe mir nicht meine Möglichkeiten verbauen, ich solle ihnen vertrauen, es sei nur zu meinem Besten. Also trug ich Kleider und Make-up. Ging zu den Fotoshootings. Hielt Paula versteckt. Ich hatte Depressionen und so schlimme Panikattacken, dass ich zusammenbrach. Ich funktionierte kaum noch. War wie betäubt. Schweigsam. Hatte Nägel im Bauch, war aber nicht in der Lage, meinen tiefen Schmerz zu artikulieren, besonders, da ja gerade »meine Träume in Erfüllung gingen«. Ich tat meine Gefühle als übertrieben ab, kritisierte mich selbst als undankbar. Vor lauter schlechtem Gewissen konnte ich nicht sagen, dass es mir nicht gutging, dass ich keine Zukunft für mich sah.

Nachdem ich den Artikel von Michael Musto gelesen hatte, rief ich meine Managerin an, nur um kurz darauf einen Blog-Beitrag von ihm zu lesen, in dem er detailliert sein darauffolgendes Telefonat mit ihr wiedergab und sich selbst zitierte: »Es ist doch nicht gemein, sich zu fragen, ob irgendwer queer ist, rief ich entrüstet.« Natürlich ist es nicht gemein, sich einfach nur zu fragen, ob eine Person queer ist. Gedankenlos und gefährlich war allerdings, so etwas öffentlich zu schreiben, ohne Rücksicht auf die Lebensreise eines jungen queeren Menschen.

Bei der Premiere auf dem Toronto International Film Festival hatte Juno leidenschaftliche Reaktionen ausgelöst. Nach der Erfahrung mit meiner bisherigen Pressesprecherin, die meine jugendlich-unschuldige Frage: »Hast du schon mal Xena geguckt?«, mit »Nein, ich bin doch nicht lesbisch«, beantwortet hatte, wollte ich die Sache diesmal allein durchziehen. Ich war froh, sie los zu sein – ihre Kommentare entsprachen genau dem Hollywood, vor dem gern gewarnt wird. Unaufrichtig, gefühllos, homofeindlich. Auf den plötzlichen Ruhm war ich jedoch vollkommen unvorbereitet, und ich hatte nicht genug Erfahrung, um damit allein zurechtzukommen.

In Kanada ist es etwas anders, wenn du in jungen Jahren mit der Schauspielerei beginnst. Jedenfalls war das zu meiner Zeit so. Diesen Hochglanzlook gab es in Kanada nicht, wir waren nicht so besessen davon, uns aufzubrezeln. Der unablässige Zwang, mich zu verkleiden, kam eigentlich erst mit Juno.

Ich hatte vor, in Jeans und Holzfällerhemd zur Weltpremiere zu gehen. Ein cooler Look, wie ich fand, und das Hemd hatte immerhin einen Kragen. Ist doch schick, oder?, dachte ich. Als das PR-Team von Fox Searchlight von meinen Plänen erfuhr, schleppten sie mich zu Holt Renfrew auf der Bloor Street. Das Ganze in einer dramatisierten Eile, die für das Hollywood-Hamsterrad charakteristisch ist. Ich schlug einen Anzug vor. Das Team wollte, dass ich Kleid und High Heels trug. Sie besprachen sich mit dem Regisseur, der mich prompt anrief. Er meinte, das Team hätte recht und ich solle einfach mitspielen. Michael Cera trug zur Premiere Sneakers, Anzughose, Hemd mit Kragen. Er sah echt schick aus. Ich frage mich, warum sie ihn nicht zu Holt Renfrew geschleppt haben. Er hatte wohl nichts zu verbergen, und sein Look war abgesegnet worden. Er passte eben in seine Rolle.

Seit ich denken konnte, wurde mir vermittelt, ich wäre fehl am Platz, nicht richtig, müsste mein Queersein verstecken, während meine Selbstverleugnung gefeiert wurde. Ziemlich ungesund. Und wie ein Film auf der Haut blieb es an mir haften. Das zwanghafte Bedürfnis, mich auseinanderzupflücken, das Gezeter – irgendwann war ich genauso angewidert von mir selbst wie alle anderen.

Ich verbrachte immer mehr Zeit in Los Angeles. Pressetermine für Juno, Meetings, die »Award Season«, die eigentlich zwei Jahreszeiten umfasst. In Nova Scotia stellte unterdessen eine weitere Publikation Nachforschungen über meine Sexualität an. Vielleicht hatten sich die Autor*innen von Michael Mustos »Wetten dass?« herausfordern lassen. Das Frank erschien seit 1987 in Halifax und bezeichnete sich selbst als Satire-Zeitschrift, obwohl es eher ein Klatschblatt war. Ich befand mich gerade in Santa Monica, als mein Vater mich anrief, um mir mitzuteilen, dass sie mich auf dem Cover hatten: Ein Foto von mir beim Sundance Film Festival unter der riesigen Überschrift IST ELLEN PAGE LESBISCH?

Ich konnte es nicht fassen. Ich lag im Bett, die Augen fest geschlossen, und weinte. Bitte, lass es einen Traum sein. Bitte.

Als ich zurück nach Halifax kam, war die Zeitschrift überall. Im Supermarkt, an der Tankstelle, im Eckladen … überall sprang mich die Frage an – Ist Ellen Page lesbisch? Paula drehte die Exemplare um. Versteckte sie hinter anderen Zeitschriften. Einmal ließ sie bei einer Tankstelle im South End einen ganzen Stapel mitgehen.

Die Freiheit, die ich während unseres gemeinsamen Sommers genossen hatte, war zu Ende.

Eins der Fotos zu dem Artikel zeigte Paula und mich auf einer Party, wie wir in einer kleinen Gruppe zusammenstehen. Ich erinnere mich noch an den Abend. Die Party fand in einem dieser trostlosen Apartmentkomplexe mit Eigentumswohnungen statt, von denen es inzwischen immer mehr in Halifax gibt. Der Artikel stellte Spekulationen darüber an, ob wir in einer Beziehung seien, kaute endlos Gerüchte wieder. Paula war bei ihrer Familie noch nicht geoutet. Ich starrte auf das Foto, und plötzlich begriff ich: Das muss eine Person aus unserem Freund*innenkreis weitergegeben haben. Ich habe nie rausgefunden, wer.

3.Junge

Wir waren ein Match, mein erstes Mal auf einer Dating-App, mein erstes Date als geoutete trans Person. Nachdem ich im Meatpacking District zu Abend gegessen hatte, fuhr ich mit der Subway nach Midtown, um mich mit Sara und ihren Freundinnen zu treffen. Ich war nervös, aber auch energetisiert. Solche spontanen Abenteuer waren ein Novum.

Die Bar war ziemlich kitschig, gefiel mir aber. Als ich mich suchend nach meinem Date umschaute, entdeckte ich Sara in einer Gruppe Frauen. Sie saßen auf Barhockern an einem hohen Tisch und hatten schon ein paar Drinks intus. Ich hasse Barhocker, sie sind nichts für meine kurzen Beine. Die Frauen begrüßten mich freundlich, zogen einen für mich heran und sagten, ich solle mich zu ihnen setzen.

Sie waren allesamt an die eins achtzig und sahen umwerfend aus. Plötzlich kamen mir Zweifel an dem Match mit Sara. Hatten sie einfach beschwipst durch die App gewischt und fanden es witzig, mich dort zu entdecken? Den kleinen trans Typen. Vielleicht hatten sie sich die ganzen cis Männer angeguckt, die heißen Musikproduzenten, Profisportler, Ärzte, und waren dann an meinem Foto hängengeblieben – hatten kurz Abscheu empfunden oder Belustigung oder beides?

Ich bestellte einen Tequila Soda auf Eis. Laufende Fernseher an den Wänden, auf dem Tisch noch die Reste vom Essen. Ich kippte den Drink runter und bestellte mir noch einen.

»Nova Scotia«, antwortete ich auf die obligatorische Frage, woher ich käme. »Kanada.«

»Was? Ich dachte, das wäre in Skandinavien oder so«, meinte eine aus der Runde.

Ich leerte mein zweites Glas und ging nach draußen, um einen Joint zu rauchen. Sara kam hinterher.

»Wann hast du’s gewusst?«, fragte sie, als wir nebeneinander an der Wand lehnten. Sie war ein ganzes Stück größer als ich. Ich brauchte einen Moment, um zu kapieren, was sie meinte. Diese Frage begegnete mir zwar nicht zum ersten Mal, aber beim Ausgehen habe ich auf so was keine Lust. Früher hatte ich sie natürlich auch schon ab und an gestellt bekommen, aber als geouteter trans Mann hörte ich sie ständig. Geheimcode für: Ich glaub dir nicht.

Ich wusste es mit vier. Damals ging ich in die Vorschule des YMCA in der South Park Street, gegenüber vom Stadtpark im Zentrum von Halifax. Das Gebäude mit der dunklen Backsteinfassade wurde inzwischen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Irgendwann begriff ich einfach, dass ich kein Mädchen war. Nicht in einem bewussten Sinn, sondern rein instinktiv, unverfälscht. Diese Empfindung ist eine meiner frühesten und klarsten Erinnerungen.

Am Ende des Flurs, in dem sich meine Vorschulklasse befand, waren die Toiletten. Ich versuchte, im Stehen zu pinkeln, weil ich fand, das passe besser zu mir. Ich drückte auf meine Vulva, umschloss sie mit den Fingern, kniff sie zusammen und versuchte zu zielen. Natürlich ging es daneben, aber in den Toiletten roch es sowieso meistens streng nach Urin.

Ich verspürte eine Distanz zu den anderen Mädchen, und es versetzte mir einen Stich, wenn ich sie beobachtete – was mich verwirrte. An eine von ihnen, Jane, erinnere ich mich besonders gut. An ihre langen braunen Haare und wie gut sie zeichnen konnte, ihren konzentrierten, ruhigen Blick dabei. Ich beneidete sie um ihre künstlerischen Fähigkeiten. Wenn ich Menschen malte, wuchsen ihnen Gliedmaßen aus dem Kopf, die Arme waren so dick wie Äste, die Finger dünne Striche. Kurze Hühnerbeine mit übergroßen Sneakers. Jane dagegen zeichnete einen richtigen Körper, einen Bauch, mit Bauchnabel. Ich war völlig fasziniert. Meine erste Verliebtheit, aber ich wusste auch schon, ich war nicht wie sie.

»Kann ich ein Junge sein?«, fragte ich meine Mutter mit sechs.

Wir wohnten damals in der Second Street, nur wenige Gehminuten von unserer vorherigen Mansardenwohnung im Churchill Drive entfernt. Die Erdgeschosswohnung lag an einer von Bäumen gesäumten Straße, hatte zwei Zimmer, Hartholzböden und einen hübschen kleinen Wohnbereich mit großen Fenstern. Ich saß stundenlang vorm Fernseher und spielte Sega Mega Drive – Aladdin, NHL ’94, Sonic the Hedgehog. Drohte ich zu verlieren, betete ich zu Gott, rief seine allmächtige Kraft an, mir beim Gewinnen zu helfen. Wenn’s ans Eingemachte geht, ist Atheismus fehl am Platz.

»Nein, Schätzchen, kannst du nicht. Du bist ein Mädchen«, antwortete meine Mutter und schwieg, den Blick fest auf die Geschirrtücher geheftet, die sie methodisch faltete. Dann: »Aber du kannst alles machen, was Jungs machen.« Ein Tuch nach dem anderen, bis sie den ordentlichen Stapel in den Schrank legte.

Sie guckte genauso, wie wenn sie mir bei McDonald’s ein Happy Meal bestellte. Ich sagte ihr jedes Mal, ich wolle das »Jungsspielzeug« dazu und spürte ihr Unbehagen, wenn sie meine Bitte verschämt kichernd an die Bedienung weitergab. Meist bekam ich trotzdem das Spielzeug für Mädchen.

Mit zehn wurde ich immer öfter als Junge angesprochen. Nachdem ich jahrelang darum gekämpft hatte, durfte ich endlich kurze Haare tragen und bekam häufig ein »Danke, Kleiner« zu hören, wenn ich im Einkaufszentrum Leuten die Tür aufhielt.

Ich konnte es einfach nicht fassen, dass ich kein Junge war. Schon in Klamotten, die nur ein kleines bisschen feminin waren, fühlte ich mich total unwohl. Alle um mich herum sahen eine andere Person in mir als ich selbst, also zog ich es in meiner Kindheit meistens vor, für mich zu bleiben, und spielte gerne stundenlang allein in meinem Zimmer.

»Mom, ich hab jetzt Alleinspielzeit«, sagte ich, marschierte die Treppe rauf und machte die Tür hinter mir zu.

Ich liebte Actionfiguren: Batman und Robin, Hook und Peter Pan, Luke Skywalker. Zwei Happy-Meal-Barbies, denen ich die Haare abschnitt – »Mädchenspielzeug«, das ungeachtet meiner anderslautenden Bestellung in meine Tüte gewandert war. Ich war ein wandelndes Stereotyp, allerdings nicht auf die Art, wie meine Mom es sich wünschte.

Ich verschwand für Stunden am Stück, baute mein Etagenbett aus Metall zu einer Höhlenfestung um. Am Lattenrost der oberen Koje befestigte ich Decken und Handtücher, so dass mehrere Räume entstanden. Eine kleine Küche, ein winziges Schlafzimmer. Ich verlor mich in verwickelten, leidenschaftlichen Geschichten. Überall lauerten Gefahren. Ich krallte mich an der oberen Bettkante fest wie an einer Felsklippe, den Tod vor Augen, und zog mich mit aller Kraft hoch, in Sicherheit.

In meiner Phantasie erblühten romantische Liebesgeschichten. Ich schrieb schmachtende Briefe an meine imaginäre Freundin auf der anderen Seite des Lavastroms, die ich mit »In Liebe, Jason« unterzeichnete. Darin berichtete ich ihr von meinen Abenteuern in fernen Ländern, ließ sie wissen, wie sehr ich mich nach ihr sehnte, mich um sie sorgte, wie gerne ich sie in meinen Armen halten würde.

Diese Zeit gehörte zu den besten in meinem Leben: Ich reiste in andere Dimensionen, wo ich … ich war. Und nicht bloß ein Junge, sondern ein Mann, ein Mann, der lieben und geliebt werden konnte. Warum verlieren wir diese Fähigkeit? Eine ganze Welt zu erschaffen? Ein Etagenbett wurde zum Königreich, und ich war ein Junge.

Meine Vorstellungskraft war mein Rettungsanker. Tauchte ich in meine ausgedachten Welten ein, fühlte ich mich frei, eins mit mir selbst, real. Und diese Version von mir war keine Fata Morgana, sondern etwas viel Natürlicheres. Keine Wunschvorstellung, sondern ein Begreifen. Wenn ich auf diese Art allein war, bei mir war, dann wusste ich es, immer. Mein Blick war damals unfassbar klar. Ich vermisse das.

Alleinspielzeit war ganz ähnlich wie die Schauspielerei, das Gefühl dabei irgendwie paradox. Auf meine Vorstellungskraft konnte ich mich immer verlassen, sie trug mich durchs Leben. Wahrscheinlich jage ich diesem Gefühl seitdem hinterher. »Eine Rolle spielen, sich in eine Figur einfühlen, das hat was von Besessenheit«, sagte Samantha Morton mal. Später, mit sechzehn, sollte ihre Leistung in Lynne Ramsays Morvern Callar eine große Inspiration für mich werden. Diese Ruhe. Diese Subtilität. Diese Macht ohne Worte.

Bevor ich auf den Geschmack kam und mich für Filme wie Ratcatcher und Morvern Callar zu interessieren begann, guckte ich am liebsten Katastrophenfilme. An meinem elften Geburtstag lieh ich mir Anaconda aus, was kein echter Katastrophenfilm ist, aber nahe dran. Anna, ein Mädchen aus meiner Klasse, übernachtete bei mir. Wir liefen über den Grünstreifen rüber zur Isleville Street. Es war nicht weit, aber so kalt, dass das gefrorene Gras unter unseren Schritten knirschte. Die Videothek befand sich in einem kleinen Backsteingebäude. Wir durchforsteten die Regalreihen, studierten die Hüllen. Als die Zeit der VHS-Kassetten und DVDs vorbei war, zog ein Friseursalon ein. Was danach kam, weiß ich nicht genau. Das Gebäude ist mittlerweile abgerissen.

Auf dem Heimweg drückte ich den kostbaren Schatz, den wir gefunden hatten, fest an mich. Ich konnte es gar nicht erwarten zu sehen, wie sich JLo, Ice Cube und Owen Wilson mit der größten und tödlichsten Schlange der Welt anlegen.

»Sie greifen dich an, wickeln sich um dich, halten dich fester als deine große Liebe. Und dann genießt du das Privileg zu hören, wie deine Knochen brechen, bevor die Macht der Umarmung deine Venen zerplatzen lässt.«

Anna wurde von allen Jungs gemocht, und ich mochte sie auch. Wir waren schon seit der Vorschule befreundet, lernten in derselben Klasse und spielten im selben Fußballteam, bei den Halifax City Celtics. Sie war Verteidigerin, meistens rechts. Wir spielten stundenlang zusammen Aladdin auf der Sega Mega Drive. Hüpften ausgelassen und lauthals Aqua singend auf ihrem Bett herum.

I’m a Barbie girl, in the Barbie world

Life in plastic, it’s fantastic

You can brush my hair, undress me everywhere

Imagination, life is your creation.

Ich träumte oft davon, Aladdin zu sein. Aber nicht wegen des Teppichs oder wegen der Wünsche, auch nicht wegen Abu, dem Äffchen, sondern weil ich wissen wollte, wie es sich anfühlt, ein Mädchen zärtlich zu berühren, dieser leise Anflug von Verliebtheit. Einmal saßen Anna und ich nach der Schule auf einer Mauer und warteten darauf, dass wir abgeholt wurden. Wir ließen die Beine baumeln und guckten die stille, laubbedeckte Straße runter. Ich rückte über den kratzenden Beton ganz vorsichtig an sie ran, bis ich sie fast berührte, und legte meine Hand auf ihren Oberschenkel.

»Was machst du da?«

Sie zuckte zusammen, als hätte ein heißes Bügeleisen sie gestreift. Danach saß sie stocksteif da und sagte kein Wort mehr, ich auch nicht. Irgendwann kam ihre Mutter und holte sie ab. Von da an trennten sich unsere Wege. Anna wurde sehr beliebt, und ich, na ja, ihr könnt es euch denken.

Trotzdem wurde ich schon kurz darauf sexuell aktiv, allerdings ausnahmslos mit Jungs. Meinen ersten Kuss hatte ich mit einem gewissen Justin. Er sah aus wie eine Figur aus Der Herr der Ringe, vielleicht Cate Blanchetts Elben-Sohn oder so, und hatte um sein Bett herum eine Höhle aufgebaut. In die krochen wir rein und knutschten zu Musik von Kenny G. Justins Familie hatte einen Hund, klein und weiß und so was von fies. Ich fütterte ihn immer heimlich unterm Tisch und hoffte, dass die durchweichten Pommes ihn dazu bringen würden, mich zu mögen oder zumindest zu tolerieren.

In der Schule steckten wir uns Zettel zu. Ein ungewohntes Gefühl, eine Art Flattern im unteren Rücken. Wie konnte ein kleines Stück Papier mit ein paar Sätzen drauf eine solche Wirkung auf mich haben? Es fühlte sich riskant und aufregend an, verzauberte die Tage mit Poesie, überwand die Grenzen des Alltäglichen. Dieser Weg war vielleicht nicht ganz der richtige, aber ich ging ihn weiter, wie in Trance. Einmal wurde so ein Zettel von einer Lehrerin abgefangen.

Warte hinterm Sportplatz auf mich, dann gehen wir wieder ein bisschen fummeln.

Ich wurde knallrot und mucksmäuschenstill, aber Justin, dieses gottverdammte Genie, sagte, das sollte eigentlich »bummeln« heißen, er hätte sich bloß verschrieben. Wir kamen damit davon.

Mit Justin wurde ich auch zum ersten Mal als »Schwuchtel« beschimpft. Wir saßen dicht aneinandergeschmiegt zwischen den Bäumen im Fort Needham Park; der Ort hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Fort Needham war in der Zeit des Amerikanischen Unabhängigkeitskriegs errichtet worden und thronte über dem jetzigen North End, dem Stadtteil von Halifax, in dem ich aufgewachsen bin. Heute steht dort oben ein Glockenturm, der an die Halifax-Explosion während des Ersten Weltkriegs erinnert. Eine entsetzliche Katastrophe, die vom Rest der Welt weitgehend vergessen wurde, die Landschaft meiner Kindheit aber im wahrsten Sinne des Wortes geprägt hat. An jeder Ecke fanden sich Spuren davon.

Am 6. Dezember 1917 kollidierten die Imo, ein Frachtschiff des belgischen Hilfswerks, und der französische Munitionsfrachter Mont Blanc, der zweihundertfünfzig Tonnen TNT, zweiundsechzig Tonnen Schießbaumwolle, zweihundertsechsundvierzig Tonnen Benzol und zweitausenddreihundertsechsundsechzig Tonnen Pikrinsäure geladen hatte. Alles in allem fast dreitausend Tonnen, das entspricht dem Gewicht von vierzehn Freiheitsstatuen.

Wie John U. Bacon in seinem Buch The Great Halifax Explosion darlegt, hissten Schiffe, die Munition nach Europa transportierten, normalerweise eine rote Flagge, um zu signalisieren, dass sie Gefahrgut an Bord hatten. Da Militärschiffe jedoch zu Hunderten von deutschen U-Booten versenkt wurden, hielt die Mont Blanc sich nicht an diese Regel. Nur fünf Menschen in der Stadt wussten, was dieses Schiff geladen hatte. Als es sich in der Morgendämmerung dem Hafen näherte, machte sich die Imo gerade bereit zum Auslaufen. Sie war einen Tag im Verzug, weil sie auf eine verspätete Kohlelieferung hatte warten müssen, und ihr Kapitän wollte die verlorene Zeit so schnell wie möglich aufholen. Er nahm die falsche Fahrrinne und fuhr mit viel zu hoher Geschwindigkeit auf die engste Stelle der Hafeneinfahrt zu. Keins der Schiffe wollte dem anderen ausweichen. Erst in allerletzter Sekunde entschied einer der beiden Kapitäne, beizudrehen. Der andere auch, so dass die Schiffe kollidierten.

Als gigantische Rauchwolken in den Himmel stiegen, eilten die Menschen zum Hafen oder ans Fenster, nicht ahnend, was sich an Bord des Schiffs befand. Die Mont Blanc brannte knapp zwanzig Minuten, dann explodierte sie. Das gesamte North End von Halifax wurde dem Erdboden gleichgemacht, die Bebauung auf einer Fläche von mehr als 2,5 Quadratkilometern komplett zerstört. Über eintausendfünfhundert Menschen starben sofort, Gliedmaßen und Kleidung von ihren Körpern gerissen. Verglühten. Das Schiff selbst wurde so hoch in die Luft geschleudert, dass die Trümmerteile, als sie ins Wasser fielen, eine zehn Meter hohe Flutwelle auslösten. Sie schwemmte Leichen weg, die niemals wiedergefunden werden sollten. Die Explosion war so gewaltig, dass die Daten sogar beim Manhattan-Projekt Verwendung fanden (was jahrzehntelang geheim gehalten wurde).

Das Ausmaß der Zerstörung war enorm. Überall schrien Verletzte und Sterbende um Hilfe. Es war kurz nach neun Uhr, die Holzöfen in den Häusern angeheizt, wodurch die Trümmer sofort Feuer fingen. Alles brannte lichterloh, und wer noch lebte, sah die Flammen auf sich zurasen. Überlebende berichteten, ihre schlimmsten Erinnerungen, die sie immer wieder heimsuchten, seien die an die Todesschreie, an das kehlige Brüllen von Menschen, die unter den Trümmern eingeklemmt waren. Das Feuer breitete sich immer weiter aus, und wer konnte, floh. Eltern ließen ihre Kinder zurück, Liebende ihre Geliebten. Die Katastrophe, die heute als größte von Menschen verursachte Explosion vor der Atombombe gilt, forderte am Ende mindestens zweitausend Tote und über neuntausend Verletzte.

Jahrzehnte später war ich also genau dort am Knutschen.

Wir saßen unter Koniferen, neben uns eine leere Schnapsflasche, vielleicht von anderen Turteltauben zurückgelassen. Berührten uns. Küssten uns. Hielten uns im Arm. Wir waren zwei Jungs und sahen auch so aus.

»Wen haben wir denn da? Zwei scheiß Schwuchteln!« Eine Gruppe älterer Jungs kam auf uns zu. Schwuchteln. Schwuchteln. Schwuchteln.

Sie waren größer als wir, wirkten bedrohlich, grausam.

»Schwuchteln. Ihr kriegt gleich auf die Fresse.«

»Ich bin ein Mädchen«, sagte ich.

»Ach, und was bist du? Ein Alien?« Sie spuckten Justin an.

Dann machte es klick. Bei Worten würde es nicht bleiben. Wir sprangen auf, so schnell wir konnten, und rasten wie die geölten Blitze den Hügel hinunter, jeder unserer wirbelnden Schritte ein Stoßgebet.

Ich flüchtete zu meiner Babysitterin, weil ich das für klüger hielt, als nach Hause zu laufen. Wir hatten keine Zeit, uns umzusehen, aber die Stimmen blieben dicht hinter uns. Wie durch ein Wunder schafften wir es auf die Veranda. Ich hörte ihren Hund bellen, einen Lhasa Apso namens Bubba. Sie kam an die Tür und sah, dass wir total in Panik waren. Dann wanderte ihr Blick zu den größeren Jungs, und sie begriff.

»Verpisst euch, ihr kleinen Scheißer!«

Ich sehe es immer noch vor mir, wie sie sie angeschrien hat. Selten habe ich mich so beschützt gefühlt.

Als Kinder lernten wir, die Mont-Blanc-Explosion sei ein »Unfall« gewesen, ein »Fehler«. Zwei Schiffe kollidierten, und eins davon hatte Sprengstoff an Bord, fertig. Dabei war es kein Unfall – es war eine Kriegsfolge.

Die Katastrophe machte Tausende Kinder auf einen Schlag zu Waisen. Menschen waren obdachlos, litten Hunger. In der Saint Paul’s Church, wo der Vater meiner Mutter, der starb, als sie sechzehn war, jahrelang Pfarrer gewesen ist, wurden in jenem Monat über zehntausend Mahlzeiten ausgegeben. Die Kirche selbst hatte die Explosion überstanden, aber die Fenster waren zersprungen, wie alle Fenster in ganz Halifax. Fenster, hinter denen so viele Menschen standen, das Gesicht an der Scheibe, um die aufsteigenden Rauchwolken zu sehen.

Ich stelle mir das Chaos vor, den blutroten Schnee, ein apokalyptisches Gemetzel. Kinder, die plötzlich elternlos durch unfassbare Zerstörung irren. Was haben queere Menschen nach dieser Tragödie gemacht? Die, die ihre heimlichen Geliebten verloren hatten? Die ihre Trauer verstecken mussten? Was wurde aus all diesen Traumata?

4.Actionfiguren

1994, kurz vor meinem achten Geburtstag, zogen meine Mom und ich nach Hydrostone. Das neue Viertel hatte die Bebauung am North End ersetzt, die während der großen Halifax-Explosion den Flammen zum Opfer gefallen war. Deswegen wurde für den Wiederaufbau sogenannter »hydrostone« verwendet: große, nicht entflammbare Betonfertigteile, gemischt mit zerstoßenem Granit. Das Wohnquartier aus Reihenhäusern, zehn Blocks lang und einen Block breit, ist das einzige seiner Art in ganz Nordamerika. Geformt durch Zerstörung.

Ich bin gerne dort aufgewachsen. Bis auf eine hatten alle Straßen breite Grünstreifen, wo wir Kinder spielten und die Erwachsenen picknickten. Hinter den Häusern schlängelten sich kleine Gassen entlang, winkte bunte Wäsche von den Leinen, und über die Terrassen, auf denen Windspiele klingelten, schlichen Katzen. Ich liebte es, ganz allein dort umherzustreifen – ein Junge auf Entdeckungsreise.

Als meine Mutter ihr Haus kaufte, mit zwei Zimmern, Wohnbereich und Bad, war die Gegend noch erschwinglich für Leute mit ihrem Einkommen – geschieden, alleinerziehend, Lehrerin. Am frühen Abend holte sie mich aus dem Hort ab, fragte mich nach meinem Tag, was ich gelernt und welche Hausaufgaben ich hätte. Und auch ich hörte mir gerne Geschichten darüber an, was bei ihr im Unterricht so passiert war. Einmal erzählte sie mir von einem Jungen, der sich auf seinen Tisch gestellt und von oben runtergepinkelt hatte, um sie zu ärgern. Wenn wir nach Hause kamen, machte ich unter Protest meine Hausaufgaben, während sie mir ein Bad einließ oder das Abendessen vorbereitete. Sie hatte nie Zeit, sich auszuruhen.

War ich dann im Wasser, stellte ich meine Actionfiguren am Wannenrand auf und bekniete meine Mutter, Kampfrichterin beim Turmspringen zu spielen. Ich packte Batman an den Füßen, hob ihn ganz weit hoch und ließ ihn los. Bruce Wayne fiel ins Wasser, und ich hoffte, er würde nur leichte Spritzer machen, denn die Kampfrichterin sollte ja beeindruckt sein.

»Eine Sieben!«, verkündete meine Mom.

»Eine Acht!« Peter Pan hatte seine Sache richtig gut gemacht.

»Juchhuh«, rief ich begeistert, denn insgeheim war Peter Pan mein absoluter Favorit.

»Okay, Schätzchen, ich muss jetzt Abendessen machen.«

»Einmal noch! Bitte, Mom. Biiitte!«

»Also gut. Einmal noch.«

Und wieder ließ ich eine der Figuren reinplumpsen.

Stand fest, wer gewonnen hatte, platzierte ich die betreffende Figur stolz auf dem Wannenrand, während meine Mom die olympische Hymne summte. Manchmal zündete sie sogar ein Streichholz an und hielt es hoch wie eine Fackel.

Beim Baden lebte ich auch meine Rettungsphantasien aus. Ich mochte den Film Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und war absolut verknallt in die Tochter, Amy Szalinski. Ich konnte einfach den Blick nicht von ihr abwenden. Sie war so schön, und diese Stimme! Außerdem fand ich es toll, wie sie sich um ihren jüngeren Bruder kümmerte.

In der Badewanne war ich Russ Jr., der coole Junge aus dem Stockwerk drüber, und rettete Amy im zum Dschungel mutierten Garten vorm Ertrinken. Selbst auch in Panik, aber stark genug, um Haltung zu bewahren. Den Kopf unter Wasser, suchte ich nach ihr, tauchte wieder auf, wirbelte herum, wieder runter, und gab nicht auf, bis ich meine große Liebe gefunden hatte. War sie dann endlich in Sicherheit, simulierte ich auf meinem Handrücken Mund-zu-Mund-Beatmung, versuchte verzweifelt, sie wieder zum Leben zu erwecken. Und erst, als sie wieder bei Bewusstsein war, konnte ich loslassen. Ich hab’s geschafft, dachte ich, während ich das typische lässige Lächeln von Russ Jr. nachzuahmen versuchte, diesen Blick.

Meine Mom arbeitete als Lehrerin an einer staatlichen Schule. Sie liebte ihren Beruf und war unglaublich gut darin. Sie unterrichtete fünfundzwanzig Jahre lang Französisch und acht Jahre Englisch, und ich weiß nicht, wie viele Leute schon zu mir gesagt haben: »Madame Philpotts war die beste Lehrerin, die ich je hatte.« Als Kind habe ich ihr immer geholfen, nach den Sommerferien ihr Klassenzimmer für das neue Schuljahr herzurichten. Klebte und pinnte Poster an. Die einzelnen Monate, daneben Ausschnitte von Sonne, Wolken, Schnee. Janvier, Fevrier, Mars, Avril. Ich liebte die Ausflüge zum Laminiergerät. Nicht nur dessen Geruch, sondern auch den Gedanken, dass es etwas umhüllte, sicher einschloss. Die gespenstisch leeren Schulflure. Sie ganz allein entlangzugehen fühlte sich irgendwie überirdisch an, ein bisschen wie Schweben.

Wie es wohl gewesen sein mochte, den ganzen Tag mit dreißig Grundschüler*innen in einem Raum zu verbringen, um dann nach Hause zu kommen, Abendessen zu machen und bei den improvisierten Turmspringwettbewerben ihres eigenen Kindes die Kampfrichterin zu spielen? Sie war den ganzen Tag auf den Beinen gewesen, und jetzt kniete sie auf dem kalten Fliesenboden, obwohl sie sich garantiert nach einem bequemen Sessel, warmem Essen und einem kühlen Bier sehnte, doch nichts von alldem würde wie von Zauberhand vor ihr erscheinen. Das sind die wichtigen Momente, die ich nie vergessen will. Alles keine Kleinigkeiten.