22,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 22,99 €

Mehr erfahren.

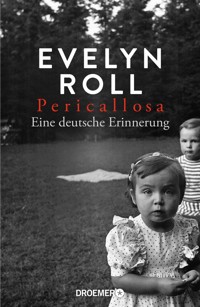

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die grandios erzählte Generationengeschichte einer Star-Journalistin, die nach einer Gehirn-Operation ihren eigenen verdrängten Erinnerungen und den Geheimnissen ihrer Familie auf die Spur kommt. Evelyn Roll, eine der großen Autorinnen der Süddeutschen Zeitung, schreibt das Buch ihrer Generation: einer Generation, die im Wirtschafts-Wunderland erwachsen wurde, und in der Verdrängung, nicht Erinnerung an der Tagesordnung war. Nach einer lebensbedrohlichen Gehirn-Blutung und Not-Operation kämpft sie sich ins Leben zurück und fängt an, sich zu erinnern. Die Autorin – die sich nahezu obsessiv für Gehirn und Gedächtnis interessiert hat – kommt ihren eigenen, verdrängten Erinnerungen ganz neu auf die Spur. Als Journalistin ist sie es gewohnt, durch Denken und Schreiben Kontrolle, Ordnung und Sinn herzustellen. Dabei stößt sie unweigerlich auf die Geschichte ihrer eigenen Familie. Sie geht den NS-Verstrickungen beider Großväter auf den Grund, sie entdeckt, dass es einen verleugneten Halbbruder gibt und nie betrauerte große Lieben der Eltern, in der ehemaligen DDR findet sie plötzlich neue Verwandte. Es sind die Lebenslügen, Geheimnisse und blinden Flecken einer ganzen Generation, die Evelyn Roll aufspüren muss als Preis für ihr Überleben, der Preis, den sie zahlen muss, aber auch der Preis, den sie gewinnt. Die bewegende Geschichte einer beeindruckenden Frau über die Macht der Erinnerung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 553

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Evelyn Roll

Pericallosa

Eine deutsche Erinnerung

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Evelyn Roll, Starreporterin der »SZ«, beschäftigt sich über Jahre nahezu obsessiv mit der Funktionsweise von Gehirn und Gedächtnis – als hätte sie es geahnt und sich vorbereitet auf den Tag, an dem eine Arterie in ihrem Gehirn platzt. Wie durch ein Wunder überlebt sie die anschließende Notoperation und kämpft sich zurück ins Leben. Dabei kommt sie auch ihrem eigenen Gedächtnis neu auf die Spur, denn das Monster in ihrem Kopf, ein Aneurysma Pericallosa, scheint freigelegt zu haben, was lange verschüttet war: die verdrängten Erinnerungen, blinden Flecken und Geheimnisse ihrer Familie und ihrer eigenen Generation. In ihrer fulminanten Erkundung stößt Evelyn Roll dabei auch auf einen verleugneten Teil ihrer selbst. Eine deutsche Geschichte über die Macht der Erinnerung.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Der Höllenengel

Mord in der Charité

Synästhesie

Kleiner Kuckuck

Die Explosion

Das böse Buch

Das Monster

Anästhesie

Der Absturz

Das Geheimnis der Talsperre

In-A-Gadda-Da-Vida

Über Schreiben

Mein Gespräch mit Gott

Der Mann im Schrank

EI SÖRRENDER

Kontraphobia

Das letzte Band

Die Waschmaschine

The Day the Music Died

Im Schwarzlicht

No. No. No.

Ich auch?

Dohlen in der Birke

Granica

Die Kinder vom Bahnwärterhaus

Brüder und Schwestern

Das Fest

Dank

Nachweise

Für meine Schwester Christiane

Der Höllenengel

Ich wusste es schon, bevor ich es wusste. Und auch der Schmerz war wieder da, bevor ich erkannt hatte, warum. Draußen flog gelb-rot-grün-braun und blau der Herbst vorbei mit dreihundert Stundenkilometern. Drinnen am Fensterplatz im Intercity-Express-Sprinter von Nürnberg nach Berlin hatte ich gegen meine Müdigkeit und die hypnotisch einschläfernden Geräusche der Bahn einen unmöglichen ersten Satz noch einmal in den Wettbewerb geschickt mit möglichen ersten Sätzen, die auch überraschend und wahr sind, aber nicht so unsinnig spektakulär für einen Buchanfang.

Ohne Adolf Hitler wäre ich nicht auf der Welt. Mit diesem Satz also wollte ich anfangen, meine Geschichte zu erzählen; und mit dem Mordanschlag auf mich. Ich dachte an meine ersten schnell hingeschriebenen Notizen, mit denen ich versucht hatte, die Kontrolle zurückzugewinnen, das Geschehene als wissenschaftlich erklärbaren statistischen Ausreißer einzuordnen und mich so zu beruhigen. Kontraphobisches Bewältigungsgestammel war das, unbrauchbar verbotenes Zeug, dachte ich. Erzählen über sich selbst in der dritten Person reduziert die neuronale Aktivität in der Amygdala und schafft so die überlebensnotwendige psychologische Distanz zum Trauma. Taugt aber zu sonst gar nichts.

Vielleicht saß ich auch falsch für eine Entscheidung über erste Sätze. Emotionen und Denken eines Reisenden verändern sich, je nachdem, ob er in Fahrtrichtung sitzt oder andersherum. Es hat Wirkung auf ein Gehirn, ob das Ocker-Blutrot-Wechselgrün-Rostbraun-Himmelblaue auf den Gehirnbesitzer zurast mit dreihundert Stundenkilometern oder von ihm weg. Zum ersten Mal ausprobiert und verstanden habe ich das auf der Rückfahrt aus Polen am Ende der weitesten Reise, die ich in meinem Leben unternommen habe. Obwohl Szypłów, Sulęcinek und Radlin, die Dörfer meiner Vorfahren, und auch die kleine Stadt Jarocin, in der mein Vater geboren wurde, nur 350 Kilometer entfernt liegen von meinem sicheren Schreibplatz in Charlottenburg.

Train-Brain-Hack. Auf jeder Bahnreise seit Polen experimentiere ich damit herum, wenn genug freie Plätze sind im Abteil. Zurückschauen in das, was war. Umsetzen. Blick in das, was kommt. Die Sitzrichtung ändert das Fühlen und das Denken.

Bahnfahren geht voran, während der Reisende zurückschaut. Rudern auch. Denken, fühlen und erzählen sowieso. Schreiben funktioniert immer nur vorwärts, auch wenn die Geschichte, die erzählt werden soll, in der Vergangenheit liegt.

Nur noch die alten Eurocityzüge, die sie auf der Strecke Warschau–Berlin einsetzen, haben dieses Rückfenster im letzten Wagen, an das man sich stellen, auf die Zukunft zurasen und den Parallelen der Schienen dabei zusehen kann, wie sie sich im Unendlichen schneiden, im Unendlichen der Vergangenheit. Erinnern ist Rückwärtsdenken. Rückwärtsdenken, das den Menschen, der sich erinnert, voranbringt. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Kierkegaard.

Es sind dieselben Schienenwege überall in Europa, die gleichen Gleise, die alte Streckenführung, die ewig ähnlich dumpf beruhigenden Bahngeräusche. Raaktacktack. Raaktacktack. Raaktacktack. Was für ein furchtbares Transportmittel die Bahn gewesen ist, als sie Polen überfallen haben. Richtung Osten reisten Soldaten, Waffen, Fahrzeuge, Munition, Verpflegung und Verbandszeug. Ganze Sanitätswaggons bepackt mit Fliegersalz und Göring-Pillen, mit Pervitin, dem Durchhalte-Crystal-Meth für das deutsche Unbesiegbarkeitsgefühl, zur Aktivierung des Tötungswahns, gegen die Erschöpfung, gegen die Angst und zur Senkung aller Hemmschwellen.

Zurück, Richtung Westen ins Deutsche Reich, transportieren die Züge alles, was geraubt und geplündert werden konnte in den überfallenen Städten und Dörfern. Zurück kommen zunächst noch Särge, später nur noch die Hundemarken der toten Soldaten. Oder gar nichts. Zurück reisen von falschen Versprechen gelockte oder mit Gewalt verschleppte Arbeitssklaven. Dann steht im Fahrplan »Gesellschaftssonderzug zur Beförderung von Arbeitern«. Zurück kommen Lazarettzüge. Verwundete, die Entsetzliches erlebt, getan und gesehen haben. Schwerverletzte, Amputierte, die dem Reichsbahn-Oberzugschaffner, der mein Großvater ist, Grausames erzählen in ihrem Morphiumfieber, wimmernd wie Kinder. Zurück kommen Fronturlauber, äußerlich heil gebliebene, schwer Traumatisierte, die ohne messbares Fieber Unbegreifliches berichten in kurzen, höhnischen oder langen, bitteren Sätzen. Partisanenabknallen. Massenerschießungen. Gaskammern in den Lagern. Massaker und Gewaltorgien ohne jede Soldatenehre. Einer Frau haben sie die Vulva herausgeschnitten und an ein Scheunentor genagelt, während die Frau schrie, zusah und verblutete.

Großvater weiß längst alles. Und will nichts wissen. Und darf nichts wissen. Und weiß nichts. War er verzweifelt und einsam mit seinem Wissen? Er hat ja schon lange nicht mehr an den Nationalsozialismus geglaubt, als die Großmutter noch für Adolf Hitler glühte, sagen die, die ihn gekannt haben. Seine Augen haben geleuchtet, wenn er erzählt hat vom Polackenabknallen, sagen andere, die ihn auch gekannt haben.

Großvater kennt die Fahrpläne und Papiere, auf denen »Umsiedler Sonderzug« steht. Er sieht, dass diese Umsiedler mit ihren auf die Kleidung aufgenähten gelben Sternen in Waggons reisen, die von außen zugesperrt sind. Niemand darf aussteigen. Niemand kommt zurück.

Zurück, Richtung Westen, kommen Dosen und Eimer, gefüllt mit aus den Kiefern der Ermordeten herausgebrochenem Zahngold für die Degussa. Heim ins Reich reisen Schmuck und Wertsachen. Waggons voller Säcke mit Menschenhaar. Die Reichsbahn darf die Säcke behalten zu einem günstigen Preis, eine halbe Reichsmark das Kilo Menschenhaar. Sie lassen Strümpfe daraus machen. Strümpfe für die Mitarbeiter der Bahn.

Ob Großvater Strümpfe aus Menschenhaar getragen hat? Hat er Deportationszüge nach Auschwitz begleitet? Ich weiß es nicht. Ihn kann ich nicht fragen. Großvater lebt nicht mehr. Niemand lebt mehr, der es mir erzählen kann, niemand, der es mir erzählen will. So viele Papiere und Fahrpläne sind vernichtet. Alfred Gottwaldt, der große Bahnhistoriker, ist gestorben. Die Deutsche Bahn hat seinen Nachlass erworben und erschlossen. Einsatzpläne von niedrigen Bahnbeamten haben sie auch dort nicht gefunden.

Als meine Eltern 1951 heiraten, mit Rückenwind, wie man damals sagte, weil mein Bruder schon unterwegs war, schreiben sie bei »Vater des Ehemanns« nicht »Oberzugschaffner der Deutschen Reichsbahn« in die Eheurkunde, sondern »Landwirt«. Warum?

Ich werde auch das vielleicht nicht mehr herausfinden. So vergeblich und ermüdend, es weiter zu versuchen. So trügerisch harmlos, beruhigend und einschläfernd die Geräusche der Bahn. Raaktacktack. Raaktacktack. Raaktacktack.

»Guben«, ruft Großvater über den Bahnhoflautsprecher: »Die nächsten Tausend in die Hölle, bitte …«

Sie war das allerschönste Kind, das man in Polen find … Junge Männer in ihren Konfektionsanzügen für Mörder und Todeskandidaten grölen sich Adrenalin an und Hordenmut, den sie so dringend brauchen für ihre Fahrt ins Schlachthaus.

Aber nein, aber nein, sprach sie, ich küsse nie … Ein mageres, bleiches Mädchen hat ihre Hände durch den mit Stacheldraht gesicherten Spalt eines Viehwaggons gesteckt. Großvater reicht ihr seine Henkelkanne. Das Mädchen trinkt, gierig und dankbar, mit geschlossenen Augen.

Drei Männer, die etwas weiter hinten auf dem Bahnsteig stehen in ihren schwarzen SS-Uniformen von Hugo Boss, schauen sich das an; ostentativ gelassen ziehen sie an ihren Zigaretten mit weichen Lippen. Dann treten sie die Kippen aus. Langsam, wie simultanchoreografiert und in Zeitlupe, heben sie ihre am Lederband geschulterten Maschinenpistolen mit den Mündungen Richtung Großvater und ballern in den Bahnsteigboden vor seine Füße. Steinsplitter spritzen. Großvater tanzt. Lang und hager.

Ich kauere mit angezogenen Knien in der Fensternische eines bäuerlichen Zimmers. Fremde Menschen und Kinder sitzen hungrig gut gelaunt vor Suppentellern, Brot und Butter um den Esstisch. Großvater tanzt. Großvater singt. Großvater spielt Geige, Kurzhalsgeige, die er nicht unter das Kinn geklemmt hält, sondern auf sein Herz drückt zum Tanz. Großvater schaut liebevoll-ironisch zur Fensternische, in der ich in einem hellen Licht sitze und denke: Wird der sich aber freuen, wenn er heute Abend merkt, dass ich Gitarre spielen kann.

Auf dem Sklavenmarkt vor einem kohlebrandverklinkerten, westfälischen Bahnhof prüft der andere Großvater im fichtengrün-maßgeschneiderten Smoking mit beiden Händen die Oberarme einer unterernährten jungen Frau. Sie steht vor ihm in einem zerschlissenen, absurd eleganten, taubenblauen Reisekostüm. Die Jacke mit Beffchen liegt über ihrer Schulter. Jetzt soll sie den Mund öffnen, damit Großvater Eugen ihre Zähne inspizieren kann wie ein Pferdehändler, bevor er plötzlich breitbeinig am Bug der Titanic steht, im weißen Knickerbockeranzug jetzt, mit cremefarbenem Einstecktuch, cremefarbenen Strümpfen und weißen Schuhen, die Arme weit oben über der Brust verschränkt, den Panamahut in den Nacken geschoben. Gleich wird das Schiff mit dem Großvater in der Talsperre versinken. Aber dann steht er neben mir in Sicherheit auf der Klamer Brücke, seine warme, schwere Hand auf meiner Schulter; angenehm ist das, meine Stirn am kühlen Eisengeländer. Gemeinsam schauen wir zu, wie in der Talsperre jetzt alles sehr schnell geht. Das Heck ist schon vollgelaufen. Die Lichter an Bord gehen aus.

»Kann sein, Line«, sagt Großvater, »dass wir die Wahrheit gar nicht mehr wiederfinden, und deinen verleugneten Bruder auch nicht. Aber hast du jemals einen prächtigeren Untergang gesehen?«

Das Schiff steht jetzt senkrecht im dunklen Spiegel des Wassers; abgesoffen ist es schon zur Hälfte, nur noch die letzten vier Buchstaben des Namensschriftzugs sind zu erkennen, fette, teerschwarze Buchstaben auf dem weißen Heckrumpf: R-O-S-A. Dann saugt das Wasser den Rest des Schiffes in sich hinab mit einem mechanisch ratternden Schlürfen. Raaktacktack. Raaktacktack. Raaktacktack.

MONTEROSA heißt das Schiff, unsere Familien-Titanic, denke ich im Wachwerden, und sitze in der Bahn, die Stirn mit kühlem, hartem Druck an einer Fensterscheibe, vor der unter klarblauem Himmel Hafer, Gerste und Herbstwiesen vorbeifliegen, und bunte Wälder. Wie seltsam es ist, Großväter zu träumen, die ich nur von Fotografien kenne und von den alten 16-mm-Familienfilmen. Wie sehr seltsam. Und wie schön.

Plötzlich zappelt mein Herz ganz unschön und wild gegen zu enge Rippen. In meinem Mund panischer Eisengeschmack. Die Kopfhaut zieht sich zusammen, die Haare in meinem Nacken stellen sich auf. Dann erst erschrecke ich und höre die Stimme. Diese Stimme, die ich kenne, die ich so sehr gut kenne. Es ist die Stimme meines Engels aus der Hölle, der Kontrabass zu meinem Klammerblues mit dem Tod. Mein stolperndes Herz hat die Stimme vor mir erkannt. Ich wusste es schon, bevor ich es wusste. Und auch der Schmerz war wieder da, bevor ich erkannte, warum.

Das ist jetzt kein Traum mehr. Ich sitze vollkommen wach, gegenwärtig, real, mit anschwellenden Kopfschmerzen und in Fahrtrichtung im ICE-Großraumwagen 21, zweiter Klasse, auf der Strecke von Nürnberg nach Berlin. Und ich höre die Stimme des Engels aus meiner Unterwelt. Der Engel meiner Hölle. Er ist es. Nur eine oder zwei Reihen hinter uns muss er sitzen.

»Ja, genau, so passt es viel besser. Gut machst du das«, sagt der Engel. Besänftigend und beruhigend-freundlich spricht er in seinem fränkischen Singsang. Wie immer. Wie er zu mir gesprochen hat in der Unterwelt. Wie er gesagt hat: »Bitte, hören Sie doch damit auf, Ihren Zugang abzudrücken.« Wie er gesagt hat: »Wir beobachten Sie.«

Ich räuspere mich, schlucke und sage: »Der Engel aus meiner Hölle ist hier mit uns im Zug.«

»Wer ist mit uns im Zug?«, fragt der Mann, der neben mir sitzt und Zeitung liest.

»Doktor Wolf, mein Doktor Wolf, Stefan Wolf aus der Charité. Ich erkenne seine Stimme. Hinter uns. Und die Waschmaschine ist auch wieder da.«

Der Mann, mit dem ich verheiratet bin, nimmt die Zeitung herunter, stellt die Augen unscharf und lauscht in den Großraumwagen. Dann schaut er mich an mit diesem sanft resignierten Sie-ist-offenbar-wieder-mal-ganz-woanders-Blick: »Du glaubst, du kannst den an der Stimme erkennen?«

»Ja, rechts hinter uns. Hör doch mal. Ausgerechnet heute. Morgen will ich anfangen, es aufzuschreiben. Und jetzt sitzt der hier mit uns im Zug. Wie irre ist das denn?«

Ich stehe auf. Ich drehe mich um.

Zwei Reihen hinter uns an einem Tisch sitzt er, ein kräftiger, großer Mann in normaler Menschenkleidung, Jeans und blau-weiß-rot kariertem Hemd. Blasse Unterwelthaut, rotbraunes, dünnes Haar, freundliche, blaue Augen hinter der Brille, sanfter, leicht angestrengter Blick. Er ist es. Ein Kind sitzt ihm gegenüber am Tisch und baut Spielzeug zusammen zwischen Buntstiften und Malheften – ein Junge, sein Sohn vielleicht, drei Jahre alt, schätze ich. Der Engel spricht mit diesem Kind.

Natürlich. Deswegen habe ich seine Stimme erkannt. Er redet mit diesem Jungen so sanft, liebevoll, bestimmt und beruhigend, wie man mit kleinen Kindern auf Bahnreisen spricht. Wie er mit mir gesprochen hat in unserer Hölle. Wie der Oberarzt Stefan Wolf in der Unterwelt von Station 1i mit einer Patientin spricht, die nicht im Koma liegt und es deswegen besonders schwer hat. Wer auf einer Neurochirurgischen Intensivstation nicht bewusstlos ist wie alle anderen, macht immer nur alles falsch.

Ich gehe die drei Schritte, wünsche einen guten Tag, entschuldigen Sie bitte die Störung, Sie sind doch Doktor Wolf? Ich stelle mich vor.

»Natürlich erinnere ich mich an Sie. Manche Patienten vergisst man dann doch nicht.«

Ich rede Unzusammenhängendes. Danke, gut geht es, sehr gut sogar … Sie waren das Beste, das mir in Ihrer Intensivstation passieren konnte. Dass Sie ausgerechnet heute, wissen Sie, morgen will ich … Ist das Ihr …?

»Ja, das ist mein Sohn«, sagt er, und: »Ein Kind beschleunigt das Leben noch mal sehr.«

Ich habe vergessen, was noch gesprochen wurde. Herzklopfen. Wir verabreden uns. Im Sommer, im Café am Neuen See.

»Er ist es«, sage ich leise, während ich mich zurück in meinen Platz sinken lasse neben den Mann, der die Liebe meines Lebens ist. Ich spüre, dass der alte Schmerz mit seinem Schwindel immer näherkommt, dieser rotierende Druck in meinem Kopf, der alle Kraft aus mir schleudern wird und den wir die Waschmaschine nannten.

»Er ist es tatsächlich.«

»Was für ein Zufall.«

»Ja, was für ein Zufall.«

Glauben wir noch an Zufall nach allem, was geschehen ist?

An was sollen wir sonst glauben? An die Vorsehung? An den höheren Plan? An einen Schabernack der Götter?

Ich versuche, den Schleudergang in meinem Kopf durch Denken abzulenken und zu beruhigen. Ich wusste es schon, bevor ich es wusste? Was ist das denn für ein Gedanke? Mein Herz wusste es vor mir? Das ist Unsinn. Mein Gehirn wusste es vor mir. Etwas mir nicht Bewusstes in meinem Gehirn hat Doktor Wolfs Stimme vor mir erkannt und in derselben Nanosekunde den Hypothalamus alarmiert. Der Hypothalamus hat, noch bevor die Stimme selbst und die Erkenntnis, dass es die Stimme meines Engels ist, mein Bewusstsein erreichen konnten, die Nebenniere befeuert, jetzt aber mal schnell Adrenalin auszuschütten. Das Adrenalin setzt mein Herz in Bewegung und stellt die Blutgefäße eng, um meinen Körper auf Flucht oder Angriff vorzubereiten. Und weil meine Nozizeptoren wissen: Diese Stimme gleich Lebensgefahr, haben sie mir vorsichtshalber auch noch einmal den dazugehörigen Waschmaschinenschmerz serviert. Und dann erst habe ich, hat mein Ich, hat das, was wir Bewusstsein nennen, Doktor Wolfs Stimme erkannt.

Mein Gehirn wusste es vor mir.

Dieser einzigartige Glibberpudding in meinem Kopf wusste es vor mir. Das menschliche Gehirn besteht aus drei Pfund gallertartigem Glibberpudding, dem erstaunlichsten und anbetungswürdigsten Material, das Menschen im gesamten Universum bisher entdeckt haben. Drei Pfund platzsparend in wabbelige Falten gelegter, muschelrosafarbener Glibberpudding aus hundert Milliarden Neuronen, jede einzelne Nervenzelle so komplex wie eine Großstadt, die verbunden ist mit etwa zehntausend benachbarten Neuronengroßstädten. Tausend mal tausend Milliarden Synapsen, an denen diese Nervenzellen sich an den Händen halten und Informationen austauschen über zehnmal hundert Milliarden Gliazellen.

In einem einzigen Kubikzentimeter eines menschlichen Gehirns gibt es mehr Verbindungen, als die Milchstraße Sterne hat. Und das sind keine simplen Eins-zu-null-Verbindungen wie in einem Computer. Sie sind mehrdimensional, hochdimensional.

Unvorstellbar also.

Das ist das besondere Paradox: Dem menschlichen Gehirn gelingt es nicht, sich seine eigene Funktionsweise wirklich vorzustellen. Das Gehirn eines Quantenphysikers mit einem Intelligenzquotienten von 180 kann sich zwar Zeit, Raum, Gravitation, vierdimensionales Geschehen und schwarze Löcher im Weltall denken, aber keine fünfte Dimension und schon gar nicht die Multidimensionalität, mit der sein eigenes Superhirn arbeitet. Es ist eine Tatsache von großer Ironie und Schönheit: Das Gehirn, mit dem wir denken und verstehen, was wir denken und verstehen, ist zugleich der Ort, an dem unser Denken und Verstehen endet.

Auch mit noch so großen Computerzusammenschlüssen wird man die Komplexität eines menschlichen Gehirns nicht nachbilden können. Die Gehirnforscher, die in Amerika und Europa mit ihren konkurrierenden Versprechen, das Gehirn zu kartieren oder sogar elektronisch nachzubauen, Milliardensummen beantragt, ergattert und inzwischen auch ausgegeben haben, wussten und wissen das natürlich auch ganz genau.

Und ich? Woher ich das alles weiß?

Gute Frage.

Noch besser wäre die Frage, warum? Warum weiß ich das alles? Warum ist Gehirnforschung für mich zu einer Art Obsession geworden in den Jahren, bevor mein eigenes Gehirn explodierte? Reiner Zufall wahrscheinlich. Aber ein interessanter Zufall. Oder?

Nur die wenigsten Verbindungen und Vorgänge der unbegreiflichen Multidimensionalität eines Gehirns werden aus den tieferen Regionen zur Exekutive gemeldet, in den Frontalkortex, in dem unser Bewusstsein wohnt und organisiert wird. Dieses Bewusstsein, unser Ich, steht überhaupt nicht im Mittelpunkt der ungeheuren Gehirnaktivität und drückt selbstbestimmt auf allerlei Schaltknöpfe, wie wir uns das bisher gedacht haben. Es lungert eher am Rand herum und nimmt das gewaltige Geschehen nur als ungenaues Raunen wahr. Das Bewusstsein, unser Ich mit seinem angeblich so freien Willen, hat gar keinen Einfluss, nicht einmal Zugang zu den meisten Vorgängen, die in unserem Gehirn ablaufen.

Wäre mein Gehirn Deutschland, also wirklich alles, was in diesem Moment in einem 83-Millionen-Einwohner-Land geschieht, alles, was gesprochen, getan, geliebt, gelacht, herumgelaufen, gelitten und geweint, gelogen, an Kaffeeautomaten herumgestanden, verkauft, konstruiert und zerstört wird von allen Lebewesen, Maschinen und Rechnern in diesem Land, dann sind es nur die Boulevardschlagzeilen des nächsten Tages, die von alledem in meinem Bewusstsein ankommen. Unser Gehirn reagiert Tausende Male am Tag auf Wahrnehmungen und Reize, ohne dass sie uns bewusst werden und bevor sie uns bewusst werden.

Also trete ich auf die Bremse, dreihundert Millisekunden bevor auch mein Bewusstsein erkennt, dass ein Kind hinter einem Ball auf die Straße läuft. Also wusste ich es, bevor ich es wusste. Und deswegen war auch der Schmerz wieder da, bevor ich erkennen konnte, warum.

Ich hatte zwei Leben. Mein zweites Leben begann, als ich verstand, dass ich nur dieses eine Leben habe. Am Morgen nach der Bahnreise mit dem Engel aus meiner Hölle öffne ich die verbotene Datei. Und alles ist wieder da.

Mord in der Charité

Schmerz. Ein Stärker-als-alles-Denkbare-Schmerz. Sie wusste nicht, dass ein so großer Schmerz möglich ist. Sie schreit. Sie brüllt wie ein Vieh.

Aber das Schreien kommt nicht aus ihr heraus. Der Schmerz ist stärker als ihre Stimme.

Tonloser Schmerz wird durch das Universum gefahren, Lichtjahre, Lichtgeschwindigkeit, schnell gedreht, geschaukelt, schmerzverstärkend nach oben beschleunigt, noch schneller und in einer gefährlichen Schleuderdrehung immer höher.

Bin ich Schmerz? Ist Schmerz schwerelos? Wo bin ich? Wo ist oben? Wo ist unten? Was ist mit mir?

Das hier ist die vollkommene Verlorenheit.

Egal. Schmerz ist gut. Sehr gut sogar. Wer Schmerzen hat, ist nicht tot. Ich habe Schmerzen, also bin ich. Wo ist oben? Wo ist unten? Wo fange ich an? Warum schwebe ich hier oben direkt über ihr? Wieso sehe ich mich selbst da unten liegen? Warum liege ich da, nackt auf eine Bahre geworfen unter ekelhaften Schlangen, die sich über meinem Körper winden und kringeln? Dünne und fette, graue und weiße Schlangen sind aus den Stromkästen entkommen, die links und rechts neben meiner Bahre aufgebaut sind.

Ich bin also doch tot. Wer seinen eigenen Körper von oben liegen sieht, der ist gestorben. Das weiß man ja. Tod. Ende. Aus. Ewigkeit. Gut. Ruhe wird also sein und kein Schmerz mehr. Leider wird der Frau da unten jetzt auch noch schlecht. Sie muss sich übergeben. Ich muss mich übergeben.

Ich bin nicht tot. Ich kotze. Also bin ich.

Wenn die Frau in ihrem Schlangennest jetzt die Augen aufmachen würde, könnte ich mich überzeugen, dass ich es bin und dass ich lebe. Vielleicht könnte ich sogar sehen. Ich muss mich konzentrieren. Sie muss in diesen Schmerz hinein die Augen aufmachen. Auch wenn da draußen alles überbelichtet ist. Auch wenn das Licht die Foltergreifer in ihrem Kopf noch einmal anzieht. Es tut so sehr weh.

Ich muss mich konzentrieren.

Ich bin müde. Ich bin Schmerz. Ich kann nicht schreien. Aber ich lebe. Und ich werde jetzt gegen diesen Schmerz die Augen öffnen. Auch wenn da draußen alles überbelichtet ist. Auch wenn das Licht die Foltergreifer in meinem Kopf noch einmal anziehen wird. Ich will. Ich muss. Gegen den Schmerz die Augen. Öffnen. Jetzt.

Es ist hell. Sehr hell. Zu hell. Sie sieht.

Ich sehe. Ich sehe eine gleißend weiße Halle, einen Saal, der nach hinten immer heller wird. An seiner unerträglichsten Helligkeit krümmt der Saal sich und rutscht nach unten weg. So hell. Viel zu hell.

Ich sehe. Ich sehe einen nackten Bauch, aufgeblasen wie ein Ballon, dick und totenweiß, mit schwarzer Behaarung. Um den traurigen Bauchnabel haben sich lange Haare angeordnet wie Eisenspäne um einen Magneten. Hinter dem Bauch und vor dem Licht hängen weiße Mulltücher.

Mein Kopf ist festgenagelt. Auch die Augen, die sich nicht an das gleißende Licht gewöhnen, sind festgenagelt. Ich kann sie gegen den Folterschraubstock in meinem Kopf nicht aus dem Geradeaus bewegen, nicht nach links, nicht nach rechts, wo weit außen in meinem starren Gesichtsfeld vielleicht ein Vorhang schaukelt aus Verbandslappen und Mulltüchern, er ist nicht ganz zugezogen. Ich sehe zwei nackte, kerzenwachsweiße Beine, Füße mit blauen Adern über den Gelenken. Noch ein Toter.

Überall um mich herum liegen Tote und Verwundete. Sie liegen auf Pritschen, die durch Vorhänge aus Mulltüchern voneinander getrennt sind. Außerdem sind da Schläuche, Flaschen, Apparate, Stromkästen, Bildschirme und Licht. Dazwischen Ärzte, Metzger und Schwestern in kobaltblauen Arbeitsanzügen mit Mund-Nasen-Schutz.

Metzger und Schwestern?

Es riecht nach Urin. Es riecht nach Blut, nach Desinfektionsmittel und Erbrochenem. Es ist zu hell, es wird immer heller, das Lazarett dreht sich.

Der Schmerz. Ich muss die Augen wieder schließen. Wo bin ich? Wie bin ich hierhergekommen?

Das Lazarett?

Ein Kriegslazarett? Ist Krieg? Haben wir es doch nicht geschafft?

Ich lebe. Ich kann denken. Ich kann meine Hände bewegen, die Füße auch. Der Schraubstock in meinem Kopf lässt sich nicht lockern. Ich bin festgenagelt. Der Schmerz übergibt sich in ein apokalyptisches Maschinensausen. Eine lärmende Zentrifuge in meinem Kopf kommt immer näher an den heiligen rohen Kern des Schmerzes.

Dann wird ihr wieder schlecht. Sie muss sich übergeben. Mir wird schlecht. Ich muss mich übergeben. Ich übergebe mich. Urin, Blut, Kotze und Desinfektionsmittel.

Sie bin ich. Ich lebe. Die Schlangen, die auf mir liegen, leben nicht mehr. Sie sind jetzt alle tot. Dünne und fette, graue und weiße, tote Schlangen. Überall aus mir heraus- und in mich hereingekrochen sind sie, in meinen Hals, in beide Handrücken, in die Innenseiten der Handgelenke, in den Fußknöchel, in die Bauchseite; eine kommt aus meiner Mitte, je eine liegt in meinen Nasenlöchern, und eine Schlange ist sogar durch den Nacken in meinen Kopf gekrochen. Aber sie sind jetzt tot.

Es sind leblose Kabel und Schläuche, dicke Kabel, dünne Schläuche, gummiweiche Leitungen, harte festgeklebte Röhrchen.

Ich bin nackt. Ich bin nackt und verkabelt. Aber ich bin nicht tot.

Mein Kopf ist von innen an der Bahre festgeschraubt, er wird explodieren vor Schmerz. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht sprechen. Ich kann nicht um Hilfe rufen. Meine Stimme macht nicht, was ich will. Aber ich lebe. Ich sehe. Ich kann denken. Ich kann meine Hände bewegen, die Füße auch. Ich bin. Ich bin müde. Aber ich lebe.

Urin und Blut. Kotze und Desinfektionsmittel. Krankenschwestern und Metzger. Kabel und Schläuche. Das ist kein Krieg, kein Lazarett. Ich bin im Krankenhaus. Das hier ist ein Krankenhaus. Aber warum haben sie meinen Kopf festgenagelt? Wer hat ihnen erlaubt, mir diesen Folterstrang in das Gehirn zu implantieren? Wieso blenden sie mich? Was für ein Experiment ist das?

Sie muss sich wieder übergeben. Ich übergebe mich. Ich bin sie.

Ich werde wach. Ich öffne die Augen nicht. Ich beruhige mich. Ich erinnere mich: Etwas in meinem Kopf ist geplatzt, etwas, das mich töten wollte, ein Monster. Und dann? Sie wollten mir den Schädel aufsägen und in meinem Gehirn eine blutstillende Klammer auf dieses Monster setzen, bevor es mich umbringt.

Die Operation ist also vorbei. Ich habe überlebt.

Ich habe nicht gewusst, dass es so starke Schmerzen gibt. Geahnt habe ich es, befürchtet, immer wenn ich über Folter gelesen habe: Schmerz existiert jenseits aller Vorstellbarkeit.

Das Helle verstärkt den Schmerz. Aus dem Hellen kommen kobaltblaue Wesen. Ich kann sie nur unscharf erkennen, sie haben blendende Lichtränder und verwandeln sich in Menschen, grunzende und blubbernde Menschen. Es kommt keine Sprache aus ihnen, keine Wörter, keine Verständigung, keine Erklärung, kein Trost, keine Linderung, nur Lärm, Grunzen, Blubbern, Chaos und Schmerzverstärkung.

Und was tun sie?

Warum probieren sie Medikamente aus an mir? Dipi heißt das Medikament, das sie testen wollen. Über einen Tropf, den ich nur ahne, weil ich meine Augen nicht bewegen kann und sie meinen Kopf angenagelt haben, leiten sie dieses Dipi in die Arterie meines linken Handgelenks. Wenn es eine kurze Weile gelaufen ist, muss ich mich übergeben. Dann reichen sie mir mit gewaltigem Rauschen einen Eierkarton aus Recyclingpappe. Vom Übergeben wird der Schmerz so stark, dass ich ohnmächtig werde. Wenn ich wach bin, geben sie mir wieder Dipi. Dann muss ich mich übergeben und werde wieder ohnmächtig. Das ist es, was hier passiert. Sie probieren ein Medikament an mir aus. Und ich werde ohnmächtig.

Ohnmacht. Ohne Macht. Ich kann nichts tun.

Sie probieren ein Medikament an mir aus?

Dürfen die das? Warum tun sie das? Was ist hier eigentlich los?

Ich muss klar werden. Ich muss denken. Sie probieren Medikamente an mir aus. Das hier ist ein Experiment mit Medikamenten. Und es ist bestimmt nicht erlaubt.

Ich sehe, wie die hübsche Ärztin mit den dunklen Haaren im blauen Metzgerkittel und die blonde Schwester miteinander tuscheln und zu mir herüberschauen. Und leider sieht die hübsche Ärztin mit den dunklen Haaren im blauen Metzgerkittel mit erschrockenem Gesicht, dass ich sie beobachtet habe. Die blonde Schwester hat es auch gesehen. Die beiden werfen sich einen Blick zu. Die Ärztin schließt ihre Augen und nickt. Die Schwester lächelt schmal. Sie weiß, was jetzt zu tun ist.

Und ich weiß es auch: Sie werden mich umbringen. Sie müssen das tun. Weil ich sie erwischt habe. Weil ich Journalistin bin. Ich muss sterben, damit ich sie nicht verrate und ihr verbotenes Menschenexperiment öffentlich mache.

Schade. Ich habe das überlebt. Gegen alle Wahrscheinlichkeit und Statistik. Und jetzt soll ich sterben, damit ich ihre verbotenen Medikamentenexperimente nicht verrate.

Mord? In der Berliner Charité? Auf der gehirnchirurgischen Intensivstation?

Natürlich. Mir fehlt ja sonst nichts. Ich bin fast so gut wie ein frischer Motorradunfall. Außer dem Kopf ist ja alles intakt. Ich liefere gesunde Organe. Niemand wird es merken. Meine Chancen waren ja sowieso sehr schlecht. Ich werde einfach gestorben sein.

Niemand wird es merken. Sie hat es nicht geschafft, werden sie sagen. Wir haben sie verloren, werden sie sagen. Leider, werden sie sagen. Die Prognosen vor der Operation waren ja sowieso sehr schlecht, werden sie sagen. Niemand wird ihnen auf die Schliche kommen. Niemand wird es jemals aufdecken. Mord in der Charité! Journalistin nach geheimen Medikamentenexperimenten getötet!

Ich muss Hilfe rufen. Ich kann denken. Ich kann mich wehren. Ich lebe. Und ich will leben. Ich muss Hilfe rufen. Ich werde jetzt Hilfe rufen. Ich rufe: »Hilfe! Hilfe! Helft mir! Sie bringen mich um!«

Ich denke, dass ich Hilfe rufe. Aber es kommt kein Laut aus mir heraus. Ich kann nicht sprechen.

Denken und sprechen.

Ich kann denken. Ich kann auch sprechen. Aber es spricht nicht aus mir heraus. Ich denke nur, dass ich spreche. Ich denke nur, dass ich Hilfe rufe. Es ist schlimm.

Nein. Es ist gut. Es ist sogar sehr gut. Wenn ich jetzt Hilfe gerufen hätte, wüsste die hübsche Ärztin mit den dunklen Haaren im blauen Metzgerkittel, dass ich sie durchschaut habe. Die blonde Schwester wüsste es auch. Ich darf nicht dumm sein. Ich muss abwarten und aufpassen, bis Hilfe von außen kommt. Und ich muss verhindern, dass das Gift in mich hineinläuft. Ich muss diesen Schlauch an meinem Handgelenk abknicken, fest zudrücken und halten, um die Giftzufuhr zu unterbrechen. So. Jetzt kann der Tod nicht mehr in mich hineinlaufen.

Ich muss weiter beobachten. Auf keinen Fall darf ich wieder ohnmächtig werden. Ich darf nicht einschlafen. Ich muss aufpassen. Ich darf nicht loslassen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin so müde.

Aber ich kann denken. Also funktioniert mein Gehirn. Woran kann ich mich erinnern? Was ist eigentlich geschehen?

Ich erinnere mich. Dieser sehr junge und gut aussehende Professor, der gesagt hat, dass er mir den Schädel aufsägen und dieses geplatzte Dingsbums in meinem Gehirn abklemmen muss. Er hatte erklärt, was bei dieser Operation alles mit welcher Wahrscheinlichkeit passieren kann. Ich erinnere mich. Wie ich dachte, der sieht aber gut aus, dieser sehr junge Herr Professor, wie McDreamy sieht der aus mit seinen netten Haarwellen, wie Patrick Dempsey in »Grey’s Anatomy«. Nur besser. Nicht so nach L’Oréal-Werbung. Medizin studieren macht offenbar ein besseres Gesicht als Medizin schauspielern. Gut aussehen und sehr jung Professor sein ist natürlich auch viel beeindruckender als gut aussehen und den jungen Professor spielen. Und so jung ist der. Vielleicht muss er erst mal Abitur machen, bevor er mir ein Stück Schädeldecke aus dem Kopf sägt und eine Klammer in mein Gehirn steckt.

Der Professor macht nicht erst sein Abitur, sondern sagt: »Wenn wir es nicht tun, sterben Sie. Ich muss Ihren Schädel öffnen und das Ding in Ihrem Kopf abklemmen, damit nicht noch mehr Blut in Ihr Gehirn läuft. Es ist tief in Ihrem Gehirn. Ich muss einen Weg finden dahin und ich darf nichts kaputt machen. Es kann passieren, dass Sie sterben dabei, die Chancen stehen eins zu zehn. Es kann passieren, dass Sie behindert wieder aufwachen. Das Teil sitzt im Frontallappen an einer Stelle, an der Verletzungen bedeuten, dass Sie das Kurzzeitgedächtnis verlieren, oder Denken und Sprechen.«

Hatte er das wirklich gesagt: Sie können das Kurzzeitgedächtnis verlieren, oder Denken und Sprechen?

Was würde übrig bleiben von mir? Gemüse? Gesundes Gemüse. Ich erinnere mich: wie ich alle rausgeschickt habe bis auf meinen Mann. Sein Gesicht, als ich Pfleger und Ärzte bitte, uns einen Moment mit dem Chefarzt allein zu lassen. Meine Hand in seiner, als ich den jungen, schönen Professor bitte, mich nicht mehr aufwachen zu lassen, wenn etwas von dem eintritt, was er als möglich nannte, wenn Kurzzeitgedächtnis, Sprache oder Denken weg sind, oder alles: Bitte, versprechen Sie mir, dass Sie mich dann nicht mehr aufwachen lassen. Bitte, wenn das passiert, sorgen Sie dafür, dass ich gar nicht mehr aufwache.

Ich erinnere mich. Wie kinderernst McDreamy mich mit seinen graublauen Augen angeschaut, genickt und gesagt hat: Wir sind gewohnt, solche Dinge differenziert zu betrachten.

Was für hübsche Wimpern.

Der Mann, mit dem ich verheiratet bin, die Liebe meines Lebens, war einverstanden; erschrocken und totenbleich, aber einverstanden. Ich erinnere mich, dass seine Augen zu seinem Nicken sagten: Nein. Bitte nicht.

Damit war es eine Verabredung.

Bitte, versprechen Sie mir, dass Sie mich nicht mehr aufwachen lassen? Bitte, wenn das passiert, sorgen Sie dafür, dass ich gar nicht mehr aufwache? Das habe ich wirklich gesagt? Das habe ich gut gemacht. Sehr gut habe ich das gemacht.

Nein. Gar nicht gut. Das habe ich falsch gemacht. Mit diesen Sätzen habe ich mein Todesurteil gesprochen. Das ist jetzt ihre Lizenz zum Töten. Sie können mit mir machen, was sie wollen. Erst dieses verbotene Medikamentenexperiment. Und nun können sie mich umbringen, weil ich sie dabei erwischt habe. Sie werden mich töten. Und McDreamy ist überhaupt gar nicht mehr da.

Aus dem hellen Rauschen ist der andere Doktor an meine Bahre gekommen. Endlich. Ihn kenne ich. Er hat schon einmal hier gestanden. Er kommt aus Bayern. Er spricht ein sanftes Fränkisch. Er beruhigt mich. Er redet mit mir wie mit einem Kind. Er hat mich mit meinem Namen angesprochen. Ich erinnere mich. Er liest die »Süddeutsche Zeitung«. Er kennt meine Artikel, den letzten über Merkel fand er toll. Ich bin in Sicherheit. Vorhin hat er genauso da gestanden und gesagt: Alles ist gut gegangen. Die Operation ist gut verlaufen. Sie dürfen jetzt nur keinen Vasospasmus bekommen, deswegen darf Ihr Blutdruck auf keinen Fall entgleisen. Wir beobachten Sie.

Wir beobachten Sie?

Wann war dieses vorhin? Eben? Gestern? Vorgestern? Vor elf Tagen? Was ist ein Vasospasmus?

Der Schmerz ist stärker als die Zeit. Wir beobachten Sie.

Ich kann nicht mehr sprechen. Und auch mein Zeitgefühl ist kaputtgegangen. Das ist schon mal sicher. Sitzt das Zeitgefühl auch im Frontalhirn? Wahrscheinlich. Vielleicht. Meine Güte, alles habe ich gelesen über Gehirnforschung in den letzten zehn Jahren. Eine ganze Neuro-Bibliothek habe ich zusammengekauft. So viele Kapitel allein bei David Eagleman handeln von Gehirn und Zeit. Und jetzt, wenn es wirklich darauf ankommt, weiß ich nicht einmal, wo genau das Zeitgefühl sitzt. Und das Wort für dieses Monster in meinem Kopf muss ich auch immer überlesen haben. Eben hat er es wieder gesagt: Aneurysma.

Aneurysma. Aneurysma. Aneurysma.

Der Doktor lächelt freundlich und sagt: »Bitte, hören Sie doch damit auf, Ihren Zugang abzudrücken.«

Das sagt er wirklich? Bitte, hören Sie doch damit auf, Ihren Zugang abzudrücken? Er ist also auf deren Seite? Er gehört zu den Mördern?

Oder begreift er nur nicht, was hier geschieht?

Begreifen Sie denn nicht, was hier geschieht? Die füllen mir etwas ein, von dem ich sterbe.

Ich habe gesprochen. Ich habe nicht nur gedacht, ich spreche. Es hat tatsächlich aus mir heraus gesprochen. Ich kann sprechen. Ich kann also doch sprechen. Sprechen und denken. Ich spüre mein Herz im Glück, es schlägt hart gegen den Schmerz. Ich kann sprechen.

Umso blöder wäre ich, wenn ich mich jetzt umbringen lasse.

Begreifen Sie denn nicht, was hier geschieht? Die füllen mir etwas ein, von dem ich sterbe.

Der Oberarzt aus Bayern nickt. Er hat mich verstanden. Er lächelt. Er lächelt freundlich. Er wird mich retten. Er sagt sanft: »Bitte hören Sie auf, da abzudrücken.«

Ich sterbe, wenn dieses Gift in mich läuft.

»Es läuft kein Gift in Sie.«

Er lächelt. Freundlich.

Sie haben gesagt, der Blutdruck darf nicht entgleisen, sonst sterbe ich. Aber die füllen mir hier etwas ein, von dem der Blutdruck immer höher wird. Schauen Sie doch mal auf den Monitor.

Die glühende Zange, der Schmerz in meinem Kopf, als ich versuche, die Augen zu diesem kleinen Monitor neben mir nach rechts zu bewegen. Nur jetzt nicht wieder ohnmächtig werden.

Ich lockere den Knick an dem Schlauch, über den sie das Gift in meine Arterie einlaufen lassen. Es kann also für einen kurzen Moment fließen. Sofort schießt die Anzeige meines Blutdrucks in lebensgefährliche Höhe. Dann klemme ich den Schlauch wieder ab. Der Blutdruck geht runter.

Sehen Sie? Wenn ich die Zuleitung abdrücke und verhindere, dass das Gift in mich läuft, wird der Blutdruck sofort besser. Wenn das Gift wieder läuft, steigt der Blutdruck. Und wenn der Blutdruck steigt, dann sterbe ich. Das haben Sie selbst gesagt. Bitte.

Bitte helfen Sie mir.

Der Doktor Oberarzt sagt freundlich lächelnd: »Ich will Ihnen ja helfen. Aber Sie müssen aufhören, da abzudrücken.«

In Wahrheit lächelt dieser Doktor seltsam schal. Gespielt freundlich. Gar nicht echt. Es ist ein kaltes, hingeheucheltes Mörderlächeln. Er lügt. Er gehört zu ihnen. Er wird mich nicht beschützen. Sie stecken alle unter einer Decke. Sie wollen nicht, dass ich hier lebend rauskomme. Sie wissen, dass ich Journalistin bin und dass ich berichten werde, was ich gesehen und erlebt habe. Sie werden mich töten. Niemand hier wird mir helfen.

Tod. Ende. Aus. Ewigkeit. Ruhe und keine Schmerzen mehr. Auch gut. Ich habe Millionen Jahre nicht gelebt, bevor ich geboren wurde. Nun werde ich wieder Millionen Jahre nicht leben. Und keine Schmerzen haben. Ich werde gestorben sein, bevor ich 59 wurde. Schade eigentlich.

Synästhesie

Ein attraktiver Mann sitzt vor einer Bücherwand und spielt Gitarre. Ende dreißig könnte der Mann sein. Sein dunkles, kräftiges Haar hat er in Wellen zurückgekämmt. Die Konzertgitarre von Hohner liegt auf seinem linken Oberschenkel, den er über das rechte Bein geschlagen hat. Daumen, Zeigefinger und Ringfinger der rechten Hand berühren die Saiten über dem Schallloch der Gitarre. Mit den Fingern der linken Hand greift der Mann C-Dur.

Rechts in einem Ohrensessel, sehr nah vor der Gitarre und damit im Zentrum des Bildes, sieht man zwei Kinder, die den Mann anhimmeln: Der dunkelhaarige Junge mit musikalischem Hinterkopf ist vielleicht fünf Jahre alt. Lässig sitzt er auf der Lehne des Sessels in Augenhöhe mit dem Mann. Inniger Blickkontakt. Das kleine Mädchen unten im Sessel ist eineinhalb Jahre jünger. Vorne auf der Sesselkante sitzt es mit hoher Körperspannung, die Finger der rechten Hand ungeschickt in den Rocksaum über der Strumpfhose gekrallt, und schaut hinauf zu dem Gitarrenmann, den Mund weit geöffnet vor Bewunderung.

Es kann aber auch sein, dass das kleine Mädchen singt. Dichtes, dunkles Haar.

Das kleine Mädchen bin ich. Der schöne Mann ist mein Vater. Das Foto erinnert mich an meine frühe Kindheit, an die ich mich nicht erinnern kann. Vergessen und verdrängt ist diese Kindheit, amnesiert für immer und ohne jeden Zugang tief begraben. Dachte ich. Es gibt Gründe dafür. Schlechte Gründe. Gründe, die ich durchgeschmerzt habe in fast alle ihre Untergründe und Abgründe.

In der Schrankwand aus interessant gemasertem Holz stehen Bücher. Nur von einem mit Versalien bedruckten Buchrücken ist der Titel zu entziffern: OLIVIA. Auf dem ins Buchregal integrierten Büfett hockt faustklein und tropfenrund eine Vase neben einer Jugendstiltischlampe, deren Fuß vielleicht aus Messing ist. In der Vase stecken Gräser und Zweige. Links im Schatten des Gitarre spielenden Vaters sieht man das große Wirtschaftswunder-Röhrenradio von Telefunken. Operette.

Schon etwas über ein Jahr hing dieses Foto an der Wand neben meinem Schreibtisch, schwarz-weiß, sprachlos und sepiavergilbt, als es eines Morgens plötzlich farbig wurde und den Boden lockerte über den Gräbern meiner Erinnerung. Ich suchte an diesem Morgen nach einem Wort, nach einem passenden Adjektiv zu Ewigkeit. Nein, eigentlich suchte ich nach einer Begründung für meine Entscheidung, dass auch Ewigkeit zu den Substantiven gehört, die ohne Adjektiv bleiben müssen. Also sah ich auf von Tastatur und Bildschirm, drehte mich auf meinem Schreibstuhl Richtung Glastür zur Terrasse, um in die Ferne zu schauen – durch meinen Blauregen und die Trauerbirken über die Charlottenburger Dächer in den babyrosaroten Morgenhimmel über Berlin, über die Spitzen der Pappeln aus dem nächsten Innenhof vorbei an den drei Fahnen vom Kempinski-Hotel – Europa, Deutschland, Berlin – bis zum Kirchturm vom Hohenzollernplatz, wo Ingrid gewohnt hat.

Auf dem Rückweg zum Bildschirm blieben meine Augen an diesem Foto hängen, wie schon vorher so oft.

Dieses Mal war alles anders. Etwas vollkommen Unerwartetes und Spektakuläres geschah. Mein Gehirn produzierte einen Flash, einen Traum, eine synästhetische Offenbarung wie mein LSD-Trip vor vielen Jahren in Villefranche-sur-Mer. Ich sah plötzlich alles auf diesem Schwarz-Weiß-Foto in Farbe, in knallig-klarem, deutlichem Bunt, Fujicolor: die korallenroten Leinenhemden der Kinder. Das blanke Sattelbraun des Ledersessels, die goldglänzend runden Messingnieten unter dem Lehnengriff, die Nussbaummaserung des Bücherregals wie Nougat-Zupfkuchenteig, den das Licht goldglänzend reflektierenden Messingfuß der Lampe und neben ihr die Vase in ihrem seltenen Dunkelweinrot. Die getrockneten grünen und strohgelben Gräser mit bleichvioletten Blüten. Die Jacke des Vaters cognacbraun, Wildleder mit gestrickten Ärmeln in der gleichen Farbe. Das dicke Kissen, vor dem das kleine Mädchen im Ledersessel sitzt. Es ist grün. Tannengrüner Samt in Blattmusterstruktur.

Dann fühlte ich das grüne Kissen. Meine Fingerspitzen erinnern sich an die Erkundung der dunkelgrünen Stellen mit ihrem erhabenen Samt und an die in den Samt geschorenen kleinen Täler, die etwas heller grün sind und die Umrisse der Blätter darstellen. Mein kleiner Zeigefinger passte genau in diese Täler. Das war angenehm und kitzelig. Und weil meine Hände jetzt schon einmal unterwegs sind, fühle ich auch die Messingnieten des Sessels, die deutlich kühler und glatter sind als das Leder. An meinem Hals und im Nacken kratzt und stört der spröde Rand dieses Kittelhemdchens, das wir Kinder beide tragen im – wie immer ausgesucht niedlichen – Geschwister-Partnerlook.

Plötzlich kann ich Vaters Wildlederjacke sogar riechen. Genau so hat sie gerochen zum Duft seiner Haare.

Der Duft der Haare meines Vaters. Ein Wort wird wach, das ein halbes Jahrhundert geschlafen hat in den Katakomben meiner Erinnerung: Birkin. Den ganzen Vater rieche ich. Seine Hände. Die Hände duften nach Papa und nach Tabak. Das weckt mehr Wörter, mehr Erinnerung: Muratti Privat. Muratti Cabinet. Und Nil, das waren die oval gerollten Orientzigaretten in der ägyptisch-blauen Metalldose mit goldenem Deckel.

Auf einmal höre ich die Stimme meines Vaters. Es ist Papas Stimme, die Stimme, an die ich mich gleich nach seinem Herzinfarkt nicht mehr erinnern konnte, was besonders traurig und verstörend war.

Vaters Stimme. Er singt. Papa singt. Wir singen: Kuku, kuku, acha, acha – odiridi, odiridi-dyna, odiridi-dyna ucha. – Kukułeczka kuka, chlopiec panny szuka.

Haben wir polnisch gesungen zuhause?

Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich nicht. Daran erinnere ich mich nicht.

Wie kann ein Schwarz-Weiß-Foto aus einer Zeit, von der ich angeblich nichts mehr weiß, farbig werden? Wieso ist die Erinnerung an einen Geruch und an eine Stimme jahrzehntelang verschwunden, vergessen, wie ausradiert scheinbar für immer, und kommt dann doch zurück beim Betrachten einer Fotografie, die ich schon so lange und so oft zuvor angeschaut habe?

Offenbar war die Erinnerung in den dafür zuständigen Stellen meines Gehirns zwar verschwunden, vergessen und amnesiert, wie ausradiert, aber nicht wirklich spurlos weg und ausgelöscht. Nichts im Gehirn ist jemals spurlos weg und ausgelöscht. Jede Erfahrung hinterlässt etwas, ein physisches Engramm, ein Zeichen, eine individuelle Repräsentation, einen Vesikelrest, der nicht vollkommen ausgetrocknet ist.

Die Buchstaben eines Palimpsests, das vor langer Zeit ausgekratzt, abgewaschen und neu überschrieben wurde, können wieder sichtbar gemacht werden, wenn das geeignete Licht auf das Pergament trifft.

Ultraviolett. Schwarzlicht.

Die Erinnerung an die Farbe und den groben Kragen eines Leinenhemdchens, die Melodie eines polnischen Kinderliedes, eine in Tee getauchte Madeleine können so eine überschriebene Spur im Gehirn neu ausleuchten, die Zeichen deuten, das Palimpsest lesbar machen, Verknüpfungen öffnen und Neurotransmitter überfließen lassen.

Ich habe so etwas schon einmal erlebt. Im Herbst nach meinem Abitur war das, in Freiburg. Eines Tages stand ich zum ersten Mal im dunklen Hausflur des Jugendstilmietshauses an der Basler Straße, in dem unten eine Polizeistation ihre Diensträume hatte und oben im fünften Stockwerk eine Etage mit Zimmern hergerichtet war für acht Studentinnen, die sich Küche und Dusche teilen mussten. Damals, zum ersten Mal in diesem dunklen Hausflur, dachte ich: Gletscher-Erna. Hier kann ich leben und glücklich werden.

Eigentlich war es gar kein Gedanke, nur ein Geruch, der mich als Gefühl traf wie ein Stromschlag: Es riecht hier wie im Treppenhaus meiner ersten Klavierlehrerin Erna Berndt, die Bergsteigerin war, Gründungsmitglied der Lüdenscheider Sektion des Deutschen Alpenvereins, und deswegen Gletscher-Erna genannt wurde, natürlich nicht von uns Klavierschülerinnen. Wir sagten Fräulein Berndt, guten Tag Fräulein Berndt, und dazu machten wir diese kleine absurd lächerliche Hüpfbewegung beim Handgeben, die heute ganz aus dem Verhaltenszwang gestrichen ist und Knicks genannt wurde. Egal, wie sehr ich mich eben noch wie Bob Dylan gefühlt hatte und auch so angezogen war, ein Knicks musste sein bei Gletscher-Erna, Mädchen aus gutem Haus machen das so.

Mädchen aus gutem Haus. Auch das war also plötzlich wieder da am ersten Tag in diesem Freiburger Treppenhaus.

Wirklich genau wissen die Gehirnforscher noch nicht, welche Rolle Düfte, Farben und Musik bei der Gedächtnisverarbeitung spielen. Sie wissen so vieles noch nicht wirklich genau: Was geschieht, wenn wir träumen? Wo ist das Ich, während wir schlafen? Warum schlafen wir? Was ist das Ich? Wo im Gehirn entsteht unser Bewusstsein? Wie funktioniert Erinnerung?

Sie sagen, ein Geruch, der vorhanden war, eine Melodie, die es zu hören gab, während sich das Engramm einer Erinnerung an etwas bildet, verzögert möglicherweise die Verlagerung des Inhalts dieser Erinnerung auf den präfrontalen Kortex. Die Verzögerung wirkt wie eine Vertiefung, weswegen längst überschriebene Zeichen einer mit Geruch oder Musik verknüpften, scheinbar verschollenen Erinnerung durch die Reaktivierung des Hippocampus mit demselben Geruch und der alten Melodie wieder auffindbar sein können.

Der Geruch im Freiburger Treppenhaus brachte die Erinnerung an einen Menschen und ein Gefühl: Hier kann ich sein. Ein aus einem alten Familienalbum gescanntes Schwarz-Weiß-Foto, das ich schon tausend Mal betrachtet habe, sprengt mit der Rückkehr der Farben, dem Geruch einer Wildlederjacke und einem polnischen Lied das verriegelte Eingangstor zum geheimen Palast meiner Kindheitserinnerung.

Die Farben kamen als Explosion, als physisches, plötzliches Erlebnis. Alles andere seither fließt sanft ineinander über in freundlichem Schwarzlicht. Eine Erinnerung füllt die nächste, wie Wasser die Kaskaden in römischen Brunnen. Die Schale aus Farben läuft über in den Geruch des Wildleders mit dem Duft des Vaters. Im Duft des Vaters steigen versunkene Begriffe auf und fließen in ein Gefühl, das sich in Tönen ergießt. Die Töne und die Rückkehr einer Stimme füllen weitere Kaskaden von Bildern, Szenen, Momenten, Wahrheiten, Gefühlen und Fragen. Und alles strömt und alles ruht und bringt Erinnerung ohne Heimweh.

Seit jenem Fujicolor-Morgen wandere ich durch das vergessene Haus meiner frühen Kindheit. Das synästhetische Foto ist mein Einstieg. Ich lasse die Farben kommen, die Düfte und das Lied und gleite immer weiter zurück in Räume und Erinnerungen, die nun nicht mehr amnesiert sind und freigegeben zur Besichtigung.

Tastende Kinderschritte im Schwarzlicht. Nachhausegehen. Nachhausekommen.

Jetzt kann ich sie zeichnen, die vergessenen gelb-rot-grünen Strichmännchen der Fünfzigerjahretapete in unserem ersten Kinderzimmer, die mich so oft aus meiner Tages-End-Traurigkeit herausgeführt haben in den Schlaf.

Auf dem flachgeknüpft-rot-gemusterten Hamadān-Teppich eines dunklen Wohnzimmers sehe und fühle ich drei goldglänzende Teller unter goldenen Rädern, aus denen drei immer kühle und zum Streicheln angenehm glattgeschwungene Beine emporwachsen. Ich konnte mich an diesen schwarz spiegelnden Beinen halten, hochziehen und aufrichten. Sie gehörten einem geheimnisvollen Wunderschrank, der auf seinem Rücken ein riesiges Maul hatte und an der Seite noch eines mit schwarzen und weißen Zähnen unter einer langen, glänzend schwarzen Lippe, die man öffnen, wieder zuklappen und mit einem Schlüssel verschließen konnte.

Manchmal hat Papa mich hochgehoben und so vor das halb geöffnete Maul auf den Zauberkasten gesetzt, dass ich in den Bauch schauen konnte. Wenn mein Bruder auf die schwarzen und weißen Zähne drückte, klopften in diesem Bauch Holzhämmerchen von unten an jeweils drei Drähte und machten etwas, das die Erwachsenen Ton nannten und Töne, wenn viele Zähne auf einmal gedrückt wurden. Wenn diese Töne gut zueinander passten, nannten sie es Musik. Das konnte nur Mutti. Sie drückte die Zähne, die Tasten hießen, mit allen Fingern gleichzeitig so flink und geschickt, dass ich nicht mehr hinterhergucken konnte, ihren Fingern nicht, den Tasten nicht, und auch den fleißigen Hämmerchen nicht. Die schönste, lustigste und traurigste Musik flog dann aus dem Kasten durch das Wohnzimmer.

Es gab auch Musik, die war alles gleichzeitig: schön, lustig und traurig. Manchmal hat Mutti gesungen dazu. Dann sind alle Erwachsenen ruhig und sanft geworden in ihrer plötzlich viel engeren und klareren Lichtfarbe, so, wie man seine Erwachsenen am liebsten immer und nur hätte.

Muttis Töne waren Engel. Sie konnten fliegen wie kleine Vögel. Wenn die Etagentür nicht geschlossen war, flogen sie sogar die große Treppe hinunter bis in die Diele und in das Alltagsesszimmer. Deswegen hieß der Zauberkasten auch Flügel. Steinway mit Nachnamen. Manchmal sprachen sie so von ihm. Der Steinway. Ihr müsst wissen, die Mutti hat den Steinway von ihrem Vater zur Konfirmation bekommen.

Haben wir sie wirklich Mutti genannt?

Sie hat sich sogar selber so genannt. Auf einem Foto in einem in braunes Kalbsleder gebundenen Familienalbum lehnt sie bleich-leidend im eleganten Chanel-Kostüm an einen Tisch, sehr schön, unsicher und steif. Unter dem Foto steht in ihrer kraftvollen Handschrift, die so ganz anders und zugleich ähnlich aussieht wie das, was von meiner Handschrift übrig geblieben ist: Mutti im Gips.

Mutti im Gips. Vielleicht war es bitterer Sarkasmus. Vielleicht hat sie es ironisch gemeint. So, wie sie an anderer Stelle, in dem grünen Lederalbum, neun Jahre vor meiner Geburt unter ein Bild, das sie und ihre beste Freundin Dorle zeigt, Wir Plutokraten Töchter schreibt, was sich wie ein Spiel liest mit einer der Lieblingsvokabeln des hinkenden Doktor Goebbels.

Was weiß der Mensch über die Ironiefähigkeit der eigenen Mutter? Auch Marlene Dietrich hat die Briefe und Telegramme an ihren Berliner Ehemann Rudolf Sieber unterschrieben mit: Mutti. Wer kennt die Kontingenzen der Konnotationen vergangener Zeiten?

Als uns Kindern dieses »Mutti« peinlich wurde, als der Zeitgeist der Sechzigerjahre es als außerordentlich unangenehm für alle Beteiligten enttarnte, eine Mutter Mutti zu nennen, hieß sie Ilse oder Mutter Ilse bei unseren Freunden. Wir haben dann also Papa und Ilse gesagt und am liebsten überhaupt vermieden, die beiden mit Namen oder Familienrang anzusprechen.

Wenn ich heute an meine Eltern denke, denke ich »mein Vater« und »Ilse, meine Mutter«.

Ich kann das jetzt also, diese alte Schwarz-Weiß-Fotografie anschauen, die Farben kommen lassen, und die abgewehrten Erinnerungen auch. Immer tiefer geht es bis in die geheimsten Winkel des Hauses der versunkenen Kindheit. Alles ist wieder da. Fast alles.

In den Keller habe ich es noch nicht geschafft, obwohl ich mich sehr konzentriere. Und auch nicht in die Küche, durch die ich aber doch immer durchgegangen sein muss, vom Flur aus in mein späteres Kinderzimmer mit dem Blick in den Hof hinüber zu Tropen Schröder, wo sie Füllfederhalter herstellten. Pelikan Scholar hieß mein erster, der kam auch von Tropen Schröder gegenüber, schwarz mit einem durchsichtig-grünen Tankmittelstück, dessen Grün aber erst sichtbar wurde, wenn die Tinte ausging oder ich meinen Pelikan Scholar gegen die Sonne hielt. Ewig klecksend. Immer blaue Tintenflecken an Daumen, Zeige- und Mittelfinger. Ultramarinblau.

Im Erdgeschoss links muss die Tür zur Küche gewesen sein, die ich nicht wiederfinden kann, mit der auch immer noch unsichtbaren neuen Köchin, die Kinder und Goldfische nicht mochte. Die Fische hat sie vergiftet.

Gegenüber die Tür zum zweiten Esszimmer: Hier beginnt die schöne neue Welt der Sechzigerjahre, Esstisch, Stühle und Schrankwand in leichtem Teak, Tütenlampen, die heute Mid-Century heißen und Vintage. Dieses Esszimmer haben sie 1964 komplett übernommen ins neue Haus. Es steht alles bis heute noch genauso da im Don-Draper-Mausoleum meines Vaters an der Parkstraße, das mein Bruder hütet.

Das weiße Treppenhaus. Die Diele mit ihrem schwarz-weißen Steinfußboden. Der Sprung in einer der schwarzen Fliesen. Rechts an einem Ende der Diele die schwere Haustür. Und am anderen Ende die ledergepolsterte Tür ins Wunderland der Elternwelt. Die Tür zur Firma.

Der Geruch des Blaupausenkopierers. Der Duft von Taft im Haarturm der Sekretärin. Zigarettenrauch, warmes Bakelit und Papier. Schreibmaschinen. Kurbelrechenmaschinen. Fest auf die Schreibtische montierte Bleistiftanspitzer wie Windmühlen ohne Flügel. Drehbare Silberbäume, in denen Stempel hingen. Stempelkissen. Telefonapparate mit Wählscheiben. Holzschränke mit abschließbaren Rollläden, hinter denen Regale und Fächer Papier in allen Farben präsentierten. Schreibpapier, Briefbögen, Briefkarten, ohne Aufschrift und mit Aufschrift – Fritz Lieb Lüdenscheid. Kohlepapier, Durchschlagpapier, Quittungsblöcke, rosafarbene Lieferscheine, weiße und braune Umschläge in vier Größen, mit Fenster und ohne. In Kinderkopfhöhe Schubladen mit scharfen Scheren und Holzlinealen, gelbe Kartons, in denen Uhu-Kleber wohnten, Tesafilm auf kleinen, Paketklebeband auf großen Holzspulen. Büroklammern und Heftzwecken in Pappkartons. Bleistifte, Rotstifte, Blaustifte, Kopierstifte, Kugelschreiber, Vierfarbkugelschreiber sogar. Das Wunderland war noch besser als Schokoladensuppe mit Leberwurstschwarzbrot.

Wenn die freundlichen Erwachsenen, die immerzu für die Firma arbeiteten und deswegen nur selten Zeit für Kinder hatten, abends nicht mehr da waren und wir die Eltern endlich holen durften zum Abendessen, war es am besten, wenn sie noch nicht ganz fertig waren mit ihrer Arbeit. Dann konnten wir der Köchin Bescheid geben und dem Mädchen – die Schokoladensuppe muss bitte noch etwas warten – und zurückkommen ins Reich der Eltern zum Malen und Tippen und Papierfalten und Ausschneiden und Kleben und Rechenmaschinenkurbeln.

Schreibwarengeschäfte liebe ich immer noch etwas mehr als Buchläden.

Wenn ich nachts nicht schlafen kann oder morgens schon sehr früh wach bin, betrachte ich das synästhetische Foto, lasse die Farben kommen, die Erinnerungen, die Düfte und die Lieder. Dann höre ich plötzlich das harte Blechpfeifenspiel vom Lumpensammler und Scherenschleifer, der mein Rattenfänger von Hameln war. Ich rieche Eisen, Steintreppen und Rostfett im Lager, dem Haus neben unserem Haus. Dort, in der zweiten Etage mit ihren hohen, dunkelspeckigen Wandregalen für Schrauben und Muttern, hatten die Monteure eine Tischtennisplatte aufgestellt. Einer von ihnen, Etienne, war Weltmeister oder Deutscher Meister. Vielleicht war er auch nur Stadtmeister oder Baumeister. Und er hat trotzdem mit uns Kindern Tischtennis gespielt.

Am anderen Ende des Flures im Erdgeschoss, gegenüber der Tür zum Reich der Eltern, war die Haustür zur Friedrichstraße. Das Tor in die Welt. Fünf hohe Steinstufen ging es hinab in den kleinen Vorgarten, in dem unser Sandkasten stand, hinter den Rhododendronbüschen direkt unter dem Bürofester vor dem Schreibtisch unseres Vaters.

Ich erinnere mich: Mein Bruder reitet auf dem Gartentor wie ein König auf seinem hohen Ross. Vor dem Tor stehen die Kinder der Friedrichstraße. Der König richtet seinen Zeigefinger auf die von ihnen, die heute zum Spielen in den Garten kommen dürfen. Die anderen müssen draußen bleiben. Auch Ruthchen und Anne, meine Freundinnen, kommen wieder nicht rein. Ruthchen und Anne, die wohnen ja nur zur Miete.

Es gibt Menschen, denen gehören die Häuser gar nicht, in denen sie wohnen. Michael war mein Welterklärer, mein Beschützer, mein Verbündeter.

Und er war mein Rivale. Wir kämpften hart um die seltene Aufmerksamkeit unserer Eltern, um die Momente von Licht und Wärme. Er konnte sich in Sekunden vom Verbündeten in einen Feind verwandeln. Und er war älter als ich, schlauer.

In einem der alten Familienfilme gibt es eine Szene, Kinder im Sandkasten. Ich häufele Sand auf den hölzernen Sandkastenrand und backe einen kleinen Kuchen. Er wischt diesen Kuchen einfach weg, ganz unauffällig wie nebenbei oder aus Versehen. Keine große Affäre. Aber eine Metapher.

Wenn ich Mutti nicht verraten sollte, dass ich ein Gedicht gelernt hatte, wenn ich ein Bild gemalt hatte, von dem er nicht wollte, dass die Eltern es sehen und es ihnen dann möglicherweise gefällt, wann immer er wollte, dass ich etwas tue oder nicht tue, zog Michael mich im Stehen zu sich, legte seine Arme auf meine Schultern und rieb seine Nase an meiner. Immer mit dem Kopf hin und her und her und hin. Ich musste ihm dabei fest in die Augen sehen.

Die Beschwörungsformel, die wir beide zu diesem rituellen Nasenreiben aufsagten in liebevoll-hysterischem Ton, hieß: Willst du Papa und Mutti wiedersehen?

Es sah wahrscheinlich aus wie ein inniges, rührendes Liebkosungsritual. Es funktionierte aber wie Hypnose, wie EMDR. Als hätte der Teufel dem Engel Michael bilaterale Stimulation beigebracht. Bilaterale Stimulation und EMDR, Shapiros Eye Movement Desensitization and Reprocessing, wurden aber in der Erwachsenenwelt erst dreißig Jahre später erfunden.

Willst du Papa und Mutti wiedersehen?

So hat er mir seinen Willen, seine Ängste und seine Kontrolle aufgezwungen. So hat er, ohne es zu wollen, die tödliche Auftrittsangst in mich gepflanzt. Genial eigentlich für einen Fünfjährigen.

Wochenlang war ich zornig mit dieser Erinnerung und wütend auf meinen Bruder. Willst du Papa und Mutti wiedersehen? Inzwischen habe ich Mitleid mit uns, mit ihm mehr als mit mir. Wie viel Druck, welche Angst, was für ein Mangel an Zuwendung. Kinder können grausam sein, wenn sie in Notwehr handeln, im Kampf um die kostbare und seltene Zuwendung der Mutter. Wir waren immer in Notwehr, immer im Kampf um die Zuwendung der Mutter. Wolfskinder waren wir. Wohlstandswolfskinder.

Ich erinnere mich an die Märklin-Modelleisenbahn auf der esszimmertischgroßen Spanholzplatte mit Bäumen, Wiesenhügeln, Brücken, Stellwerk mit Lokschuppen und dem Bahnhof. An eine kupferne Dampfmaschine erinnere ich mich und an meinen geliebten Kaufladen in Omelis Küche. Ich schmecke den tristen Pappgeschmack von pastellgefärbtem Puffreis aus den kleinen, kartongefalteten Persil-Schachteln, die es bei mir zu kaufen gab. Der bittersalzige Geschmack der Ziegelsteine, die aussahen wie von Lego, aber aus richtigem rostrotem Ton gebrannt waren.

Es gab ein kleines Aufstelltheater mit Vorhang. Der Kasper, die Gretel, die Hexe und ein blauer Pickelhauben-Polizist; Handpuppen waren das mit holzgeschnitzten Köpfen. Nur das Krokodil war aus Gummi und hatte Mundgeruch. Die Spielesammlung mit Spitz pass auf!, Halma, Mühle, Dame und Mensch ärgere Dich nicht, deren Spielfiguren zu Schulklassen und Straßenbandenkindern wurden in meiner Fantasie. Rollschuhe, die man mit Lederriemen unter die Straßenschuhe band. Anne, Ruthchen und ich, wir waren die drei Rollschuhmädchen vom Bambiclub auf dem Theodor-Heuss-Platz.

Ich sehe einen Teich aus Pappe, aus dem man mit Magnetangeln Papierfische fangen konnte. Das Angelspiel wird heute noch verkauft. Ich habe es als Erwachsene einmal im Garten am Chiemsee mit einem kleinen, neurodermitischen Jungen gespielt, der auf meine Frage »und was ist das, was du da jetzt gefangen hast« sagte: »Das ist ein Vollkornfisch.«

Und niemals eine Puppe? Ich kann mich an keine Puppe erinnern. Wir bekamen noch eine Schwester, als ich acht Jahre alt war.

Am zweiten Weihnachtstag hatten die Eltern uns feierlich erklärt, dass sich nun ein Baby befinde in Muttis Bauch, und das käme davon, weil Mutti und Papa sich so lieb haben, fühlt ruhig mal, hier. Aus dem Bauch aber kommt dieses Geschwisterchen erst wieder heraus, wenn es fertig ist, Mitte, Ende April. Mutti muss dann zum Babyrauskommenlassen ins Krankenhaus.

Aha.

Sie fanden, das sei Aufklärung.

Von unseren Familienerwachsenen hat mir nie jemand erklärt, wie Babys in Muttibäuche kommen. Die Frauen in der Küche wussten aber zum Glück auch Bescheid. Frau Dornbracht, die Zugehfrau, erzählte gerne ein paar grobe Feinheiten und Details von dem, was sie Sex nannte. Neulich, in der Badewanne, hat der Emil, ihr Mann, sie sogar in die Schulter gebissen aus Leidenschaft und Erregung. Wollt ihr mal sehen, Kinder?

Eines Abends in dem Winter, als das Dach des Hauses ausgebaut wurde zu einer eigenen, neuen Wohnung für unsere Omeli, ließ sich ein junger Mann vom Baugerüst hinunter in den Garten fallen. Drei Stockwerke tief. Absichtlich. Mit dem Rücken zuerst. Wegen Elke, unserem Hausmädchen. Er liebte die Elke so sehr. Sie liebte ihn nicht. Aus Kummer und zum Beweis seiner Liebe hat er sich in den Abgrund gestürzt, einer der Rhododendronbüsche neben dem Sandkasten hatte seinen Sturz abgefedert. Er überlebte, nur das Schlüsselbein war gebrochen. Die Eltern hielten den Mann für einen nichtsnutzigen Knallkopf, das sagten sie auch, was für ein nichtsnutziger Knallkopf. Ich fand, dass er ein großer Liebender und ein mutiger Held war. Ich fand, jetzt müsse die Elke ihn aber doch erhören.

Ich erinnere mich an den Räucherkasten über dem Hof vom Metzger Geier, der unser Hauptquartier war. Die Leiter konnten wir nach oben zu uns hochziehen, wenn die Feinde kamen. Den Staub vom Sägemehl spüre ich noch in der Nase. Ich erinnere mich an Klaus und Rolf, die in der Bahnhofstraße wohnten und eine Strickliesel besaßen, fast einen Meter Zopf hatten sie schon gestrickt. Ich erinnere mich an meinen ersten Freund, Stephan, dem ich die Schnürsenkel gebunden habe, weil er das noch nicht konnte.

Und einmal bin ich mit Pantoffeln losgelaufen zur Schule. Es waren ja nur die paar Schritte über den Theodor-Heuss-Platz bis zum hinteren Tor des Pausenhofs der Knapper Schule. Die Erwachsenen haben das immer wieder erzählt: Dann ist sie doch tatsächlich in Puschen losgelaufen. Wie Eugen. Dein Großvater hat sich sogar einmal in Puschen ins Auto gesetzt und ist nach Paris gefahren.

Nach Paris mit Puschen im Auto. Und wo ist dieser Großvater?

Der lebt nicht mehr, sagten sie, und die Omeli wurde traurig.

Einmal im Winter beim Schlittenfahren auf der Herderstraße haben wir mit sehr vielen anderen Kindern einen älteren, rothaarigen Jungen in den Schnee geworfen, festgehalten und gewaschen. Mit Schneebällen haben die Jungs dem Rotfuchs das Gesicht eingerieben, immer und immer wieder und immer weiter, als ich schon fand, es sei genug. Er weinte. Ich erinnere mich, wie leid er mir tat, wie Blut aus seiner Nase tropfte, wie blau seine Lippen waren, wie ich danebenstand, an einem salzigen Eisklumpen nuckelte, der an meinem Wollhandschuh hing, wie ich nichts machte und nichts sagte, weil ich die Kleinste war und mich schämte und mich falsch fühlte, fühlte, dass es falsch war, was sie taten. Dabei mochte ich den Rotfuchs auch nicht. Der Rotfuchs war ein Flüchtlingskind, ein Vertriebener. Ich wusste nicht, was das ist: ein Flüchtling oder ein Vertriebener. Nichts Gutes jedenfalls. Noch schlimmer offenbar, als zur Miete zu wohnen.