29,99 €

Mehr erfahren.

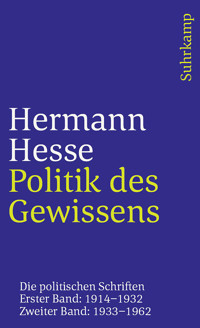

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Erster Band: 1914-1932

Wenn auch die Ursachen der weltweiten Wirkung von Hesses Romanen, Erzählungen, Märchen und Gedichten heute manchem noch schwer begreiflich vorkommen mögen, die noch kaum bekannten essayistischen und vor allem seine politischen Schriften lassen keinen Zweifel mehr an den Gründen und an der Berechtigung dieses in der neueren Literaturgeschichte einzigartigen Phänomens. Hesses politische Schriften liefern das exakte Spiegelbild zu seinen Dichtungen, wie zeitfern und unpolitisch sich diese auf den ersten Blick auch geben mögen.

Betroffen und vorausblickend wie wenige seiner Kollegen hat Hesse das Zeitgeschehen verfolgt und es verstanden, allen protektionistischen Versuchungen der Parteien und Interessengruppen zum Trotz, sich die Unabhängigkeit des selbstständigen Urteils zu bewahren. Mehrere Voraussetzungen mußten hierbei zusammentreffen und sich gegenseitig ergänzen: Hesses übernationale Herkunft, der alles patriotisch Nationalistische begrenzt vorkommen mußte, sein früher, ungewöhnlich energischer Drang nach Selbstbestimmung: »Wessen Persönlichkeit sich schwer und kämpfend von seinen Herkünften losgelöst hat, der neigt nicht dazu, seine teuer erkaufte Freiheit und Verantwortlichkeit an irgendein Schema und Programm, eine Schule, eine Richtung und Clique herzugeben.« Hinzu kamen die politischen Erfahrungen während des Ersten Weltkriegs, wo Hesse mit kaum bekanntem publizistischen Engagement sich politisch exponierte und in freiwilliger Emigration Erfahrungen sammelte, die er nicht – wie die meisten seiner prominenten Zeitgenossen – erst 20 Jahre später nachzuholen brauchte.

Zweiter Band: 1933-1962

An keine Programme und Institutionen gebunden, brauchte Hesse nirgends vorsichtig zu sein und diplomatische Rücksichten zu nehmen, sondern konnte ohne jeden Vorbehalt, mit gutem Gewissen, die Dinge bei ihrem wirklichen Namen nennen. Das gibt den politischen Stellungsnahmen Hesses ihre kompromißlose Brisanz und die immer wieder verblüffende Möglichkeit, schon lange vor den politischen Katastrophen ihre entscheidenden Kausalitäten und Antriebe zu durchschauen und auf den einfachsten Nenner zu bringen. Doch immer sind diese Schriften mehr als Protest und Entrüstung, »mehr als das Vergnügen, einem gelegentlichen Wutausbruch nachzugeben«. Sie ermuntern zum Bau einer besseren Zukunft, indem sie Gegenkräfte mobilisieren und zwischen den ideologisch verhärteten Fronten Alternativen erkennbar machen; Alternativen, die »nicht durch Verzicht auf Persönlichkeit, sondern nur durch deren höchste Entwicklung« erreichbar sind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1566

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Hermann Hesse Politik des Gewissens

Vorwort von Robert Jungk

Herausgegeben von Volker Michels

Suhrkamp

Inhalt

Aufgeführt sind nur die unter selbständigem Titel erschienenen Beiträge; die zahlreichen Passagen aus Briefen und Rezensionen sind nicht einzeln genannt. Kursiv gedruckte Titel verweisen auf Beiträge anderer Autoren zum thematischen Zusammenhang.

Robert Jungk, Vorwort

Aus einem Tagebuch des Jahres 1914

Denken an einen Freund bei Nacht

Friede

O Freunde, nicht diese Töne

Bhagavad Gita

Winter 1914

Tagebuchblatt

Der Künstler an die Krieger

Offener Brief an einen Verwundeten

Die Franzosen und wir

Im Frühling 1915

Individuelle Denkart in Deutschland

Der Krieg und der Dichter

Über Tolstoi und Rußland

Wieder in Deutschland

Brief aus Bern

Ein Buch vom Schützengrabenkrieg

Ein »deutscher« Dichter

Dichter und Deutscher

Theodor Heuss, Hermann Hesse der »vaterlandslose Gesell«

Berichtigung

Offener Brief an Bernt Lie

An den Dichter Hermann Hesse

Den Pazifisten

An die Pazifisten

Soldatenpsychologie

Brief ins Feld

Zur Einführung (Sonntagsblätter für die deutschen Kriegsgefangenen und Internierten)

Lektüre für Kriegsgefangene

Von den Pazifisten

Bücherzentrale für deutsche Kriegsgefangene, Bern

Bücher für Gefangene

Ein neues Kapitel der Gefangenen-Fürsorge

Lieber reicher Mann!

Zwei Kinderbriefe

Im vierten Kriegsjahr

Denket unserer Gefangenen!

Patriotismus

Gruß aus Bern

An einen Staatsminister

Von kommenden Dingen

Wenn der Krieg noch zwei Jahre dauert

Eigensinn

Weihnacht

Soll Friede werden?

Einladung zur Patenschaft

Aus der Betrachtung »Bücher-Ausklopfen«

Herbstabend im fünften Kriegsjahr

Wenn der Krieg noch fünf Jahre dauert

Krieg und Frieden

Weltgeschichte

Der Weg der Liebe

Das Reich

Zarathustras Wiederkehr

Vom Schicksal

Vom Leiden und vom Tun

Von der Einsamkeit

Spartakus

Das Vaterland und die Feinde

Weltverbesserung

Vom Deutschen

Ihr und euer Volk

Der Abschied

Heimkehr (Erster Akt eines Zeit-Dramas)

Aus dem »Alemannischen Bekenntnis«

Auf einem Polizeibüro

Brief an einen jungen Deutschen

Vivos voco

Du sollst nicht töten

Die Besiegten

Gruß an die Gefangenen

Haßbriefe

Chinesische Betrachtung

Aus den »Erinnerungen an Conrad Haußmann«

Erinnerungen an den Simplicissimus

Ein Verehrer der Untreue

Die Maschinenschlacht

Ballade vom Klassiker

Aus »Dank an Goethe«

Aus den Vorarbeiten zum »Glasperlenspiel«

Thomas Mann an Hesse

Entwurf zum »Brief an einen Kommunisten«

Brief an einen Kommunisten

Über Bernard von Brentano »Der Beginn der Barbarei in Deutschland«

Aus der politischen Fassung der Einleitung zum »Glasperlenspiel«

Über Hans Fallada »Kleiner Mann was nun?«

Absage

Aus einem Tagebuch vom Juli 1933

Besinnung

An den Verlag Philipp Reclam

Zu Ernst Bloch »Erbschaft dieser Zeit«

Aus »Die Neue Literatur«, 1935

Ein Protest

Eduard Korrodi, Deutsche Literatur im Emigrantenspiegel

Thomas Mann an Hermann Hesse

Eduard Korrodi an Hermann Hesse

Hermann Hesse an Eduard Korrodi

Aus »Die Neue Literatur«, 1936

Hermann Hesse und der deutsche Buchhandel

Der Dichter Hermann Hesse und wir

Nachtgedanken

Müßige Gedanken eines Soldaten

Der Heiland

Hermann Kasack, [Die Inhaftierung und Rettung Peter Suhrkamps]

Späte Prüfung

Dem Frieden entgegen

Schluß des Rigi-Tagebuches

Hermann Hesse auf der schwarzen Liste

Zur Affäre Hermann Hesse

Ansprache in der ersten Stunde des Jahres 1946

Entwurf einer Stellungnahme für den Schweizerischen Schriftstellerverein

Ricarda Huch, Löslösung vom Nationalgefühl?

»Deutschbewußt, klar und gütig…«

Ein Brief nach Deutschland

Aus Luise Rinsers Antwort

Geleitwort zur Neuausgabe von »Krieg und Frieden«

Antwort auf Schmähbrief aus Deutschland

Hermann Hesse, Nobelpreisträger 1946

Zur Revision eines Urteils über Prof. Ernst Bertram

Versuch einer Rechtfertigung

Ein Brief von Hermann Hesse

Antwort auf Briefe aus Deutschland

Gerhard Thimm, Hermann Hesses schlechter Trost

Richard Drews, Hermann Hesse bricht das Schweigen

K. F. Borée, An Hermann Hesse

Wie's gemacht wird

Telegramme des III. deutschen Schriftstellerkongresses

Anna Seghers an Hermann Hesse

Antwort an die »Friedenskämpfer«

Jesus und die Armen

Über Gewaltpolitik, Krieg und das Böse in der Welt

Das Veto der Mütter gegen die Bedrohung des Lebens

Ist Hermann Hesse Kommunist?

Hermann Hesse und die Kommunisten

Ein Wort über den Antisemitismus

Nachwort

Zeittafel

Personenregister

Politik des Gewissens

Vorwort

Über der »Polis« wölbt sich der Himmel. Aber weder seine Weite noch seine Tiefe erscheinen dem Politiker relevant für seine laufenden Geschäfte. Seine Aufmerksamkeit ist auf Näheres gerichtet: auf den Verkehrsstau der vielen Fragen, die anstehen, die kostenverschlingenden Baustellen neuer Projekte, die Unfälle und Katastrophen des Alltags. Immerzu schrillt irgendwo Alarm. Von Krisenherd zu Krisenherd hetzen, über zahllosen Einzelheiten die Übersicht verlieren, Entscheidungen auf schieben, sie unter Berücksichtigung aller Abhängigkeiten und Verpflichtungen verwässern, um sie dann halben Herzens verteidigen zu müssen – das ist die aufreibende und unbefriedigende Existenz der politischen » Macher«. Sie wissen sehr wohl, wie sehr ihr Handeln nur Stückwerk ist, wie oberflächlich ihre Eingriffe sein müssen, solange starke Machtinteressen nicht angetastet werden dürfen, wie selbstbetrügerisch die Hoffnung ist, die verschleppten, vernachlässigten, verschleierten Probleme würden sich später schon einmal lösen lassen.

Zu einem weiten Horizont heben auch diejenigen nur ganz selten ihre Augen, die sich um das wissenschaftliche Studium der Politik bemühen. Sie registrieren zwar Geschehenes mit großer Genauigkeit, korrelieren es, analysieren es und theoretisieren dann darüber. Doch für das, was wirklich vorgeht, fehlt ihnen meist die Information, und für das, was sich erst vorbereitet, was erst ganz leise hörbar, erst verschwommen spürbar ist, fehlt ihnen die Empfangsbereitschaft, weil sie als »Daten« und »Fakten« nur das bereits Ausgeprägte, an die Oberfläche Gedrungene und nun schon Erledigte anerkennen wollen.

Nachträglich pflegen Historiker und Politologen dann festzustellen, daß ihre Betrachtungsweise bislang zu eng war. Wie lange hat es gedauert, ehe die Wirtschafts- und Sozialgeschichte ihren Platz neben den Historien der Herrscher und der Feldzüge eingeräumt erhielt? Wieviel länger noch wurden die entscheidenden Einflüsse naturwissenschaftlicher Entdeckungen und technischer Erfindungen auf das politische Geschehen ignoriert? Und als man diese »übersehenen« Faktoren endlich einbezogen hatte, dauerte es abermals Jahre, ehe man die Existenz der Ökologie zur Kenntnis nahm und die Gefährdung der Biosphäre, die verhängnisvolle Plünderung, die nicht wiedergutzumachende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen endlich als politisches Zukunftsproblem erkannte.

Geister von größerer Spannweite und Empfindlichkeit – oft waren es Künstler und Dichter – haben grundlegende politische Krisen und sich ankündigende Wandlungen meist früher gesehen als die Praktiker und Experten der Politik. Wer sie als »Visionäre« bezeichnet, verbannt sie jedoch in zu ferne, zu wenig zugängliche Bereiche und nimmt ihnen damit einen Teil ihrer beispielhaften Wirkung. Denn es gehören nicht unbedingt seherische übernatürliche Fähigkeiten dazu, die Signale des Kommenden zu erkennen, sondern es genügen dazu mehr Offenheit, mehr Toleranz gegenüber dem Ungewohnten, vor allem aber mehr Einbildungskraft, der sich die sogenannten »Realisten« versagen, weil nur das, worauf sie schon mit ihrer Nase stoßen, ihnen als real gilt.

Angesichts der Komplexität der politischen Probleme, die es in der bereits begonnenen Periode weltweiter einander überlappender Krisen zu bewältigen gibt, sind diese »Eng-Politiker« ihren Aufgaben nicht mehr gewachsen. Notwendig wäre die Heranbildung eines neuen Typs, den ich den »Weit-Politiker« nennen möchte. Als einen Vorläufer dieser im Überlebenskampf der Menschheit sich allmählich heranbildenden Art würde ich Hermann Hesse bezeichnen, der sich selber oft »unpolitisch« nannte (und nicht selten auch tagespolitische, d. h. vordergründige und zeitbefangene Urteile zum jeweiligen Augenblick abgegeben hat).

Aber neben solchen gelegentlichen Fehlurteilen, die er meist nachträglich korrigierte ohne sich dessen zu schämen, hat er »weit-politische« Einsicht, Übersicht und Voraussicht gezeigt wie nur ganz wenige seiner Zeitgenossen. Deshalb kommt seinen politischen Schriften eine beispielgebende Bedeutung zu. Sie sollten nicht länger nur als Nebenprodukte seiner poetischen und literarischen Arbeiten gesehen werden, sondern als der unaufhörliche über seine Lebenszeit hinauswirkende Versuch, den Himmel über der »Polis« wiederzufinden. Denn er betrachtet den Menschen nicht nur unter den Aspekten seiner materiellen und demokratischen Rechte, sondern erkennt und anerkennt endlich auch seine ästhetischen, ethischen, seelisehen und metaphysischen Bedürfnisse. Sie werden aus ihrer Verbannung zurückgeholt und als politisch hochbedeutsam erkannt. Aus ihnen können der Gesellschaft und ihren Bürgern neue Zukunftschancen entstehen. Nach einer Periode, die von Ökonomie und Technik geprägt war, öffnet sich nun ein weites Feld ungenutzten menschlichen Wachstums.

Dafür gibt es in diesen fast tausend Seiten des politischen Nachlasses zahlreiche Beispiele. Da wird in einer Schlüsselpassage, der Auseinandersetzung mit Walther Rathenau, eine künftige Gesellschaft angedeutet, die der Psyche endlich wieder »Geltung« und »Pflege« angedeihen läßt. Es werden in der vielfach hinausgerufenen Empörung gegen deutschnationalen Hochmut, hitlerische Barbarei, stalinistischen Despotismus, technische Tyrannis gültige Maßstäbe geistiger Moral und Redlichkeit entwickelt, mit deren Hilfe nicht nur vergangene und gegenwärtige, sondern auch kommende Versuche der Versklavung durchschaut werden können – sollten sie sich auch noch so geschickt tarnen. In den Ausführungen über das Wesen und die Herkunft des »Glasperlenspiels« prophezeit Hesse die kommende Versöhnung von Wissenschaft und Kunst, von strenger Rationalität und ahnender Vieldeutigkeit als neue Möglichkeit, die durch eine Wendung zum Religiösen noch vertieft wird, indem sie jedem Einzelnen durch die persönliche Hingabe der kontemplativen Besinnung die Pforten zu neuen Bereichen öffnet.

Hesse gewährt dem Lesenden aber bei aller Entschiedenheit seiner Gedanken doch so viel eigenen Denkspielraum, daß er den Eng-Politikern verdächtig erscheinen muß. Für sie ist Weite eben nur »verschwommen«, Gefühl interpretieren sie als »Sentimentalität«. Wer nicht Parteigänger werden will, gilt ihnen als »elitär«, wenn nicht gar als »feige«. Ablehnung von Anpassung verketzern sie als »Eigenbrötelei«, Widerstand gegen eine Welt, die sich täglich verraten läßt, als »Weltfremdheit«, und die Einfachheit des Ausdrucks, der nicht durch stilistisches Brillieren vom Inhalt der Gedanken ablenken will, erzeugt bei dem an scharfe Reize gewohnten Kritiker nur noch »Gähnen«.

Die erstaunliche Wirkung Hesses auf diejenigen, die nicht müde werden wollen, auf die Jungen, die Suchenden, die Besorgten und Unzufriedenen zeigt uns eine ganz andere und wohl bedeutsamere Rezeption. In einer Zeit, da viele schon das angeblich unvermeidliche Ende menschlicher Geschichte vorauszusehen meinen, öffnet der Zukunftsdenker Hesse die Hypothese einer Rettung durch Wandlung der Menschen. Hier wird »der Mensch« nicht als abstrakte, blutlose Leerformel in eine schlaue Rechnung eingesetzt, die von dem notwendigen Widerstand gegen die anonymen gesichtslosen Massenstrukturen der Staaten, der Konzerne und ihrer Großtechnik ablenken soll, sondern milliardenfach verschiedene Individuen in ihrem Anspruch auf ein selbstbestimmtes Leben ermutigt. Welch enorme Sprengkraft liegt in diesen zahllosen Keimzellen einer sich vorbereitenden Neugeburt! Welch vielfältiges, kaum genutztes Potential an eigenen Wünschen und Ideen! Wie stark ist diese »Weltbewegung nach einem lang vergessenen Gegenpol hin«?

Wer heute die Massen in Ost und West defilieren sieht, wer die müden Menschen auf dem Nachhauseweg von ihrer sie ausschöpfenden Arbeit beobachtet, wer die Resignation der arbeitslos Gewordenen erfährt, gibt der Hoffnung auf Wende wenig Chancen. Aber das ist wieder zu eng gesehen, zu sehr am geschichtlichen Augenblick orientiert. Denn es hat in jenem Jahrzehnt, als Hermann Hesse hochbetagt starb, eine neue weltweite Gegenbewegung begonnen, die er schon am Ende des ersten Weltkrieges zu beschwören versucht hatte. Und sie, die heute erst verhältnismäßig wenige erfaßt hat, könnte Beginn der umfassenderen Wandlung sein.

Damals im Jahre 1919 veröffentlichte Hesse anonym eine politische Flugschrift, der er den Namen »Zarathustras Wiederkehr« gab. Dort heißt es: »Ihr sollt lernen, ihr selbst zu sein, so wie ich Zarathustra zu sein gelernt habe. Ihr sollt verlernen, andere zu sein, gar nichts zu sein, fremde Stimmen nachzuahmen und fremde Gesichter für die euren zu halten.«

Kürzer und klarer kann man die Bestrebungen der »Gegenkultur«, die nun Jahrzehnte später neben und am Rande der »offiziellen Massenkulturen« heranwächst, nicht fassen. Dieses Streben nach individuellem Ausdruck, individuellen Vorstellungen, individueller Existenz, die sich nicht ideologisch, sondern freundschaftlich mit anderen Existenzen verbindet, hat längst als Wunsch und Sehnsucht auch viele von denen erfaßt, die immer noch fremdbestimmt und fremdgelenkt existieren müssen. Einige schon beginnen sich zu wehren. Einige schon verlassen die Stellen, in denen sie entfremdete Arbeit leisten müssen. Einige verzichten lieber auf einen falschen Lebensstandard, als sich noch länger ducken und anpassen zu müssen.

Das ist kein leichter Weg, und es mag noch lange dauern, ehe die Wende vollzogen sein kann. Auch die Rückschläge, die Leiden hat Hesse nicht verschweigen wollen. Er ist keiner, der es denen, die ihn verstehen wollen, bequem macht. Oft war er verzweifelt und sah sich als Don Quichotte. »Ich habe mein halbes Leben in unfruchtbarem Heimweh nach meiner Jugend verbracht«, klagte er in solchen Stunden. Doch weil er sich den Luxus des Auf gebens nicht leisten wollte, zwang er sich immer wieder, »der grinsenden Gegenwart zum Trotz das Reich der Seele und des Geistes als existent und unüberwindlich sichtbar zu machen«.

Daß die Hoffnung des Dichters nicht einfach als Trost genossen, sondern von jedem Einzelmenschen, der sich noch lebendig fühlt, auf seine Weise selbst gefunden werden muß, ist der Sinn der Mitteilungen eines zutiefst politischen Menschen, der nicht Führer oder Verführer, sondern stets nur Anreger sein will zum eigenen Weiterdenken, zum eigenen Entwerfen, zum eigenen Leben.

Robert Jungk

Erster Band 1914-1932

Aus einem Tagebuch des Jahres 1914

Samstag, den 1. August 1914

Seit der Einmischung Rußlands in Serbien gingen Kriegsgerüchte in der Schweiz um, von vielen und auch von mir nicht ernst genommen, auch Briefe aus Deutschland sprachen davon. Von der Aufregung in der Stadt Bern ahnten wir nichts, wir saßen ruhig in unserem stillen Haus weit vor der Stadt, bis wir gestern Freitag von Nachbarn erfuhren, es finde ein Sturm auf die Banken und Lebensmittelgeschäfte statt, alles werde teurer, und manches, wie Zucker und Mehl, sei schon nicht mehr zu bekommen. Meine Frau ging auf dies hin hinein und fand das Gerede bestätigt, manche Läden geschlossen, die anderen dicht belagert, und alles in größter Erregung. […]

Samstag früh ging ich in die Stadt und fand alles weit unruhiger als ich gedacht hatte. Plakate kündeten den Beginn der Schweizer Mobilmachung an, gleich auch schon mit Landsturm beginnend, vor einigen Banken sah ich auf der Straße Menschenmengen warten. Extrablätter meldeten, Deutschland sei in Kriegszustand erklärt. Um für alle Fälle, falls auch ich einrücken müßte, Buzi[1] noch zu sehen, fuhr ich trotz der Kriegsberichte und Volksaufregung über Thun und Gunten nach Oberhusen. In Bern fuhren wir mit fast einer Stunde Verspätung weg, in allen Zügen Militär, doch guter Stimmung. […] In Bahn und Schiff wenig Auffallendes.

Von Sigriswil her kamen mir zwei Automobile mit Gepäck und abreisenden Deutschen entgegen. Heißer, klarer, wunderbarer Sommertag, für die meisten Fremden der erste schöne dieses Sommers. Im »Edelweiß« fragte ich Frau Amstutz, ob sie mir für die Nacht ein Zimmer habe. »Vorgestern hätten Sie keins gekriegt«, war die Antwort, »aber heut soviel Sie wollen, es ist fast alles abgereist. Nur einige Franzosen, meist ältere Ehepaare, blieben noch da.« Ich ging gleich weiter nach Oberhusen, traf unterwegs Dr. Schiller[2], der einen Zentner längst bestellten Zucker zum Einmachen unten abholen wollte (er bekam ihn aber nicht). Schiller freute sich, bei mir keiner allzugroßen Erregung zu begegnen, mit Frische sprach er über die Pflicht jedes einzelnen, jetzt sich und sein Vermögen ganz dem Staat zur Verfügung zu stellen. Oben traf ich sechs Buben, Buzi wohl, den Tag über war öfter vom drohenden Krieg die Rede, nicht ganz ohne Hoffnung, er bleibe doch noch aus; Frau Schiller war bedrückt, da sie Brüder und Freunde in der deutschen Armee hat. Schiller, der nicht einrücken muß, sagte sogleich, er werde mit den Buben die eingerückten Bauern bei der Ernte ersetzen helfen. Mittags kam Architekt Hoffmann aus Bern mit neuen Nachrichten, die Augustfeier[3] in Bern sei ganz eingestellt, die gesamte Mobilmachung beschlossen. Über Rußland waren alle empört. […]

Montag, den 3. August

Erste Berichte und Gerüchte von Grenzgefechten. Ich blieb ruhig daheim, da es mich anwidert, in der Stadt die allgemeine Aufregung zu sehen und ihr mit zu unterliegen, ohne doch das Geringste tun zu können. Auch ärgert mich der Egoismus vieler oder der gleichgültige Zynismus einzelner. Ich arbeitete fleißig im Garten. Sonst kann man ja jetzt nichts mehr tun, alle Gedanken gehen mit dem Krieg. Nachmittags besuchte mich Brun[4].

Dienstag, den 4. August

Ich stelle fest, daß ich Verwandte und Freunde in der deutschen, Schweizer, österreichischen und russischen Armee habe. Die Bundesversammlung wählt Wille[5] zum General, angenehm für die Deutschgesinnten. England macht die Flotte mobil. Neue Banknoten zu 20 und zu 5 Franken. Abends telefoniert mich Wilhelm Schäfer[6] in die Stadt, von Zürich kommend, ungewiß ob er noch militärpflichtig sei (wir stellen dann fest, daß er zu alt ist) und ohne Nachrichten von seiner Familie. Er ist ohne Papiere, will aber durchaus versuchen, über die deutsche Grenze zu kommen. […]

Mittwoch, den 5. August

Kriegserklärung der Engländer. Man sieht hier den [deutschen] Einbruch in Luxemburg und Belgien etwas scheel an, hat aber doch Sympathie für Deutschland und lobt die Haltung von Kaiser, Kanzler und Reichstag. Aber die anfängliche Verurteilung Frankreichs läßt schon nach. Wir alle sind natürlich ganz deutsch gesinnt. Nachmittags ging ich aufs deutsche Konsulat, um zu fragen, ob ich mich stellen solle, der Landsturm im Ausland wird aber noch nicht eingezogen. Das Konsulat war von unbemittelten Deutschen belagert, die einrücken wollten und nichts bekommen konnten und zum Teil laute Unzufriedenheit äußerten. Heißer sonniger Nachmittag. Ich ging noch zu Brun und später mit ihm durch die Stadt, die Truppen waren eben vereidigt worden und mehrere Regimenter marschierten durch die Straßen, zum Teil mit Musik. Abends waren Schädelins bei uns, Artillerie zog vorbei. Schädelin[7] erzählte von den Abenteuern und Mühsalen seiner Heimreise, schön war die Wärme seiner Sympathie für Deutschland. […]

Freitag, den 7. August

Den ganzen Tag im Garten fleißig, um noch Ordnung zu machen und Wintergemüse zu säen, alles mit einem seltsamen Gefühl von Ungewißheit und Abschied, als ginge es bald fort, obwohl ich nichts darüber weiß und vermutlich noch lang, wenn nicht ganz hier bleibe. Schöner heller Tag, alle Berge leuchtend. Die Nachrichten von Lüttich machen mir Sorge. Ich bemerke, wie einseitig patriotisch ich geworden bin; Bemerkungen kritischer Art über Deutschlands Benehmen gegen Belgien (das ich selbst nicht loben kann!) ärgern und erregen mich. Wenn es nur dort rasch und nicht allzu blutig vorwärts geht! Das Arbeiten im Garten tut mir gut als etwas, das nützt und Sinn hat, und beruhigt. Wir wissen von allen meinen vielen Freunden im deutschen und österreichischen Heere nichts. Bei Frau Gaffner [Nachbarin] helfen heut 10 Soldaten öhmden, der Mann ist eingerückt, die Gäule sind wieder frei geworden. Gedanke an unsern Landexamens-Aufsatz![8] Gegen Abend war Brun da und nahm uns um 7 Uhr mit in die Stadt, wo beständig Bataillone zur Bahn marschierten, auch noch um 11 Uhr. Wir hörten von der Einnahme von Lüttich[9], die sich bestätigte, als wir nachts die Ausgabe des »Bundes«[10] für morgen früh abwarteten. Aus Basel erfuhr ein Bekannter von uns telefonisch, man höre dort heut nachmittag beständig Kanonendonner. Hoffentlich sind die Franzosen noch nicht weit im Elsaß! Brun bot mir abends vor dem Abschied das Du an.

Die Stadt war noch nachts voll Menschen und Erregung, Truppenzüge und Train unterwegs, Plätze von Trambahnen voll von Redenden und Zeitunglesenden. Dänemark mobilisiert auch. Hier fürchtet man Anschläge Italiens aufs Tessin. Wenn nur die Deutschen die Schweizer Grenze schonen – es wäre zu schade! Viel besser, die Franzosen brächen ein!

Samstag, den 8. August

Früh durch einen Aeroplan geweckt, Gartenarbeit. Morgens kam endlich wieder eine Postkarte aus Deutschland, von Martin Lang[11] und Bruno Frank[12], die beide eingerückt sind (wie ich später hörte, Lang als Reserveleutnant, Frank freiwillig beim Stab als berittener Gehilfe, Dolmetscher etc.). Ich hoffe, selber bald einberufen zu werden, und doch graust mir davor. Im Garten binde ich auch noch die Malven fest, sie stehen wunderbar schön und unschuldig – wenn man sie sieht, merkt man erschreckend erst wieder, an was für schlimme und grausige Sachen man beständig denkt.

Bekannte erzählen: in einem großen Hotel am Brünig, wo teils Deutsche teils Franzosen waren, wurde am Tag der Kriegserklärung an einem Franzosentische sehr gepöbelt, anzügliche Worte und der Ruf »à Berlin!« wurde laut. Die Deutschen erhoben sich sämtlich schweigend und verließen den Saal und das Haus. –

Nachmittags blieb man ganz ohne Nachrichten, auch in der Stadt weder Anschläge noch Extrablätter. Ich war bei Jadassohns, die sehr konsterniert sind. Die wilden Gerüchte blühen. Gaffners wollten gestern bestimmt wissen, Deutschland habe der Schweiz den Krieg erklärt! Ein Briefträger, der gestern mündlich das Gerücht von einem Ultimatum Frankreichs an die Schweiz kolportierte, soll heut gefangengesetzt worden sein. Im Journal de Genève stand, es sei in Lörrach eine reiche welschschweizer Dame, Fabrikantin, wegen Versuchs, einen Tunnel zu sprengen, hingerichtet worden. Man sieht meist trübe Gesichter, doch anständige Haltung; sonderbar muten dazwischen die paar eleganten Fremden an (meist Amerikaner), die durch Bern promenieren und den Bärengraben ansehn.

Montag, den 10. August

Herrliches Wetter. Am Morgen kommt, nachdem seit 10 Tagen alles ausgeblieben war, aus Deutschland eine Postanweisung mit 30 Fr, die ohne weiteres ausbezahlt wird, sogar zum Teil in Gold. Also kann es uns nicht ganz und gar an den Kragen gehen. Der »Bund« bestätigt weder die gestrigen Meldungen von Mühlhausen noch von Paris. Seltsam, wie kriegsungewohnt man ist! Kriegswirren, Teuerung, Geldnot, Verkehrsstockung, Standrecht, Füsilierung von Zivilpersonen – all das kennt man hundertfach aus Lektüre, aber daß das jetzt Wirklichkeit sei, geht allen schwer ein, die noch nicht mitten drin sitzen. Wir sehen den nahen langen Jura stehen und wissen, dicht dahinter wird jetzt geschossen und gestochen, und doch sinkt das immer wieder in eine blöde Halbwirklichkeit zurück. Und morgens beim Erwachen ist es, wie Mia[13] sagt, immer wieder genauso wie nach dem Tode lieber Freunde: man wacht auf mit dem dumpfen Allgemeingefühl, daß etwas Schlimmes los ist, muß sich aber auf die aktuellen Tatsachen erst wieder besinnen –: Ja so, Krieg! Lächerlich sind übrigens die eifrigen Versuche aller Nationen, sich reinzuwaschen und die Schuld am Kriege einander in die Schuhe zu schieben, lauter rein formale Versuche, deren keiner imponiert, auch die deutschen nicht. – Strahlender Tag, heiße Arbeit im Garten, und drüben hinterm Jura wird geschossen! Nachmittags Frau Schädelin da; ihr Vater sei deprimiert über das Benehmen der Schweizer in Geldsachen, die Nationalbank habe seit Kriegsbeginn 170 Millionen ausbezahlt, die großenteils nun vergraben liegen, und niemand hat Geld! Laut Abend-»Bund« bestätigt es sich, daß die deutschen Truppen das Elsaß bis gegen Colmar preisgegeben haben. Das arme Land. In Belgien sind englische Truppen. Über Lüttich und Namur nichts.

Dienstag, den 11. August

Nichts Sicheres. Bei Mühlhausen sei gekämpft worden, Istein[14] habe geschossen (wohl Irrtum). In Belgien scheint mir die Situation gar nicht gut, im Oberelsaß hat Deutschland offenbar absichtlich auf ernsten Widerstand verzichtet. Dauernd strahlend schönes warmes Wetter. Auch nachmittags keine deutlichen Berichte, namentlich bleibt man über Lüttich im ungewissen, es scheint dort doch ein Mißerfolg der Deutschen zu sein. Und auch Erfolge dort sind ja nur Erfolge über einen Feind, den man gar nicht meint und der einem leid tun muß. […] Am Abend telefoniert Fritz Brun, daß auch er morgen einrücken muß. Die russische Zarenmutter soll hier in Bern bei Professor Kocher[15] sein.

Freitag, den 14. August

Hell, heiß, ein Tag wie der andere. Seit einigen Tagen macht der »Bund«, trotz krampfhafter Neutralität, doch einen recht deutsch-freundlichen Eindruck, was auf der theaterhaften Aufschneiderei der französischen Meldungen beruht. Ich glaube durchaus an eine Regeneration Frankreichs seit zehn Jahren, aber Berichterstattung, Proklamationen usw. sind leider noch ganz im alten grellen Zirkusstil gehalten, würdelos im Aufschneiden wie im Verschweigen. Abends waren wir noch bis gegen elf Uhr in der Stadt bei Jadassohns, saßen im Freien mit der Familie und plauderten, vom Krieg nur wenig.

Montag, den 17. August

Seit gestern Regen, zäh und kalt. Soldaten machen in der Nähe des Hauses Feldübungen. England scheint jetzt auch die Technik bewußter Falschberichte zu treiben, wohl um der Türkei und anderen Angst zu machen. Die Post bringt gar nichts mehr. Geld, Briefe, Zeitschriften, es bleibt alles aus. Im Nachmittags-»Bund« steht redaktionell, wir vom Landsturm seien einberufen, aber noch kein offizielles Inserat.

Freitag, den 21. August

Zäher Regen, kühl. Karte von Schädelin, der am Altels auf 3000 Meter im Zelt haust und dort vorgestern die Kanonen von Belfort hörte (erwies sich später als Irrtum).

Havasmeldung[16]: Wiedereinnahme von Mühlhausen (den damaligen Wiederverlust der Stadt hatten sie gar nicht gemeldet). Kleine Fortschritte in Belgien. Japans Ultimatum. Nachmittags waren wir, nach vielen Wochen zum erstenmal wieder, in der Ausstellung[17]; bei Regen, alles ganz leer und tot. Einmarsch in Brüssel, Rückzug der Belgier auf Antwerpen. Von der heutigen Sonnenfinsternis mittags sah man nichts, gegen Abend wurde es heller und zuletzt noch sonnig. Wir lesen [Johann Peter] Hebel über die napoleonischen Kriegszeiten.

Samstag, den 22. August

Gestern erster deutscher Sieg in Lothringen! Wetter hell, zeitweise Nebel. Die Post bringt einen Simplicissimus[18], nach 14 Tagen Pause. Nachmittags wenig Neues, doch Bestätigung des Sieges. Endlich auch Näheres über unseren Landsturm. Ich muß noch nicht nach Deutschland, muß mich aber nächsten Donnerstag hier stellen. Den Abend waren wir, zusammen mit Pianist [Edwin] Fischer[19], bei Frau Dr. Stämpfli, sehr nett, Fischer spielte etwas Beethoven und Bach, dann seine Kompositionen meiner Gedichte, fein gefühlte Musik, wenn auch nicht so treffsicher wie Schoeck[20], mehr kleinmalend. Bei »Im alten loderlohen Glanze« hatte er, fein erfühlt, sofort an Chopin gedacht und an eine Polonaise. Wie hätte mich diese Musik und dies Mitleben der Romantik meiner ersten Verse vor 17 Jahren gefreut! Nachts bei Nebel heim.

Montag, den 24. August

Japans Ultimatum ist mit gebührender Verachtung beantwortet, jetzt fallen also diese Seeräuber (denen jedenfalls englische Trinkgelder versprochen sind) im Osten über uns her.[21] Damit führen die Engländer vollends offen den Feind europäischer Kultur gegen deren Hoffnung. Schade für England, anständig gesinnte Engländer müssen sich jetzt schämen, weit weit mehr als die Franzosen, deren Krieg trotz dem schmählichen Bund mit Rußland doch viel begreiflicher und berechtigter ist. In Belgien ist eine Schlacht im Gang, bei Mühlhausen muß es furchtbar blutig zugegangen sein.

Donnerstag, den 27. August

Schwerer dicker Regen. In Lothringen und Belgien ist jetzt wohl die entscheidende Riesenschlacht im Gange! Vormittags ging ich, um mich zum Landsturm zu stellen, aufs deutsche Konsulat, mußte zwei Stunden im dichten Gedränge stehen, nicht ohne Humor, wurde ärztlich untersucht etc. […] Ich möchte mich als Freiwilliger stellen, doch haben wir einige Bedenken, wir beschließen, erst mit Schädelin die Sache zu besprechen. Scheußlich ist die Kaltblütigkeit englischer Blätter, welche ruhig berechnen, daß Deutschland, wenn besiegt, kaputt ist, daß es aber auch, falls es zu Lande siegt, für Jahrzehnte ruiniert sein werde. Es heißt jetzt, Japan schicke vielleicht Schiffe ins Mittelmeer. In den Nachrichten über die österreichisch-russischen Kämpfe lauten die Meldungen beider Staaten direkt entgegengesetzt, beide feiern lauter Siege! Seit langem wußte ich, daß es keineswegs die Vernunft ist, die die praktische Welt regiert, aber die Brutalität des Krieges und das fast völlige Versagen der vernünftig-friedlichen Kulturkräfte ist doch überaus traurig. In England sollen viele Wohldenkende gegen den Krieg protestieren, und in Amerika arbeitet Wilson[22] für Frieden, aber es bleibt Professorentum und hilft nichts. Den Abend waren wir bei Grafs, am Schluß spielten er und seine Frau drei Schubertmärsche vierhändig, flotte Stücke, aber ich mußte dabei immer an meine Freunde denken, die in die Schlachten marschierten. Nächtlicher Heimweg bei Wind und Regen. »Denken an den Freund bei Nacht.«

Denken an den Freund bei Nacht

Früh kommt in diesem bösen Jahr der Herbst…

Ich geh’ bei Nacht im Feld, den kalten Wind am Hut,

Der Regen klirrt… Und du? Und du, mein Freund?

Du stehst – vielleicht – und siehst den Sichelmond

Im kleinen Bogen über Wälder gehn

Und Biwakfeuer rot im schwarzen Tal.

Du liegst – vielleicht – im Feld auf Stroh und schläfst

Und über Stirn und Waffenrock fällt kalt der Tau.

Kann sein, du bist zu Pferde diese Nacht,

Vorposten, spähend unterwegs, Revolver in der Faust,

Flüsternd und kosend mit dem müden Gaul.

Vielleicht – ich denk’ mir’s so – bist du die Nacht

In einem fremden Schloß und Park zu Gast

Und schreibst bei Kerzenlicht an einem Brief,

Und tippst am Flügel im Vorübergehn

An klingende Tasten –

Und vielleicht

Bist du schon still, schon tot? Und deinen lieben

Ernsthaften Augen scheint der Tag nicht mehr,

Und deine liebe, braune Hand hängt welk,

Und deine weiße Stirne klafft — O hätt’ ich,

Hätt’ dir einmal noch, am letzten Tag,

Dir etwas noch gezeigt, gesagt

Von meiner Liebe, die zu schüchtern war!

Du kennst mich ja, du weißt … Und lächelnd nickst

Du in die Nacht vor deinem fremden Schloß,

Und nickst auf deinem Pferd im nassen Wald,

Und nickst im Schlaf auf deiner harten Streu,

Und denkst an mich, und lächelst.

Und vielleicht,

Vielleicht kommst du einmal vom Krieg zurück

Und eines Abends trittst du bei mir ein,

Man spricht von Lüttich, Longwy, Dammerkirch,

Und lächelt ernst, und alles ist wie einst,

Und keiner sagt ein Wort von seiner Angst,

Von seiner Liebe. Und mit einem Witz

Wirfst du die Angst, den Krieg, die bangen Nächte,

Das Wetterleuchten scheuer Männerfreundschaft,

Ins kühle Nichtgewesensein zurück.

(Erste Fassung, geschrieben am 28. 8. 1914)

Freitag, den 28. August 1914

Die Russen vor Königsberg scheinen vorzurücken. Heckenbeschneiden. Mittags: deutscher Sieg bei Cambrai und Maubeuge. Jetzt steht alles gut, wenn die Russen in Preußen nicht zu rasch vorwärts kommen, das allein ist im Augenblick bedenklich. Nach Belgien rückt indessen schon Landsturm nach. Rußland meldet täglich Siege gegen Österreich, wohl erlogen. Den ganzen Tag mit Säge und Gartenschere in Hecke und Bäumen. Abends war Schädelin da; er meint, Ende September werde das deutsche Heer vor Paris stehen. […]

Samstag, den 29. August

Habe mich als Freiwilliger gemeldet. Große Schlacht in Galizien im Gang, Maaslinie durchbrochen. Löwen zerstört? Den Nachmittag war Frau Dr. Stämpfli mit Buben da, hübscher halbsonniger Tag ohne Regen. Ich bekam heut die ersten Verlustlisten, schreckliche Dokumente – finde niemand von den Meinen drin, auch die Gaienhofner noch nicht. Franz Schall[23] meldet, er sei als Freiwilliger beim Landsturm in Naumburg.

Donnerstag, den 3. September

Neuer Sieg gegen das französische Zentrum. Japan scheint Fortschritte vor Kiautschou zu machen. Die französische Regierung geht nach Bordeaux, hinterläßt einen klassischen Aufruf an die »bewunderungswürdige Bevölkerung von Paris«. Es wäre klüger, sie suchten Frieden, es wäre für alle noch viel zu retten. Aus Galizien schlechte Gerüchte.

Montag, den 7. September

Heut früh kam eine Postanweisung und ein Brief aus München an, beide dort am 24. August abgeschickt. Zugleich die verhängnisvolle Nachricht, daß die drei Feinde Deutschlands sich verpflichtet haben, keinen Separatfrieden einzugehen![24] Das ist schlimm. Inzwischen scheinen die Franzosen sich ganz auf Paris zurückzuziehen und sonst nur die Festungen zu halten.

Dienstag, den 8. September

Neue Verlustlisten. Abendbericht: Maubeuge gefallen, 40 000 Gefangene.

Donnerstag, den 10. September

[…] Kriegsheft des »Kunstwart« und der »Süddeutschen Monatshefte«, gute Artikel von Joh. Haller und H. Oncken, andres alszu viel Hurra. In Frankreich an der Marne geht es jetzt wohl um die Entscheidung. In Galizien sieht es nach Wiener Berichten weit besser aus als nach den russischen. Immerhin ist wohl dort jetzt unsre größte Gefahr. Wenn die russische Offensive scheitert, so müßte England an die Reihe kommen, am ehesten von den französischen Nordseehäfen aus. Der englische Aufruf um Freiwillige scheint mäßigen Erfolg zu haben; Frankreich hebt schon die letzten Reserven aus. Militärisch ist also wohl nur Rußland sehr ernstlich zu fürchten.

Samstag, den 12. September

Neuer Sieg in Ostpreußen.[25] Regen, kühl, grau, Wind. Das Septemberheft der »Neuen Rundschau« kommt, voll von Krieg, Politik, Kriegspsychologie. Aber ich habe es schnell satt, diese ganze Gescheitheit wirkt etwas leer, und [Alfred] Kerr[26] widert mich diesmal an. Diesem gescheiten Hanswurst, dem stets jedes Thema vor allem ein Anlaß war, von sich selber zu reden, wird jetzt auch der furchtbare Krieg eine Gelegenheit, mit peiner Person zu kokettieren. Also den eitlen Journalismus schafft auch der Krieg nicht aus der Welt, und das ist freilich schade. [Alfons] Paquet[27] arbeitet in Frankfurt beim Generalkommando. Besuch von Maler [Louis] Moilliet,[28] In Frankreich hatten die Feinde mehrere Erfolge, deren Bedeutung noch nicht klar ist, jedenfalls aber scheint die französische Armee noch sehr leistungsfähig. Kämpfe bei Thann im Elsaß. Für die Deutschen im Ausland, die jetzt im Krieg ihre Lieben verlieren, ist es sehr hart – ich denke an Frau Wintzer, deren Mann gefallen ist –, sie haben das Leid, und haben nicht den Trost der Gemeinsamkeit und des Umschlossenseins wie die daheim. […]

Montag, den 14. September

Die Berner Aristokraten sind meist französisch gesinnt, zum Teil recht rabiat. Ihr sonstiges Leibblatt, das konservative »Berner Tagblatt«, ist nun ziemlich deutsch gerichtet, darüber großer Groll. Es gibt Berner, die ihr Geld in Mühlhausen verdienen und beim Bericht vom kleinsten Erfolg der Franzosen Hausbälle veranstalten. Man sollte jetzt in Deutschland sein! Augenblicklich fehlen amtliche deutsche Berichte ganz, bange Stille voll Zweifel, dabei renommiert Rußland mit Siegen, England mit einem angeblichen neuen Heer von 900 000 Mann (wer soll sie ausbilden?). Mit der Post kommt der Brief eines jungen deutschen Philologen und Literaten: er ist wegen Veröffentlichung seiner Übersetzung eines altfranzösischen Gedichtes angeklagt, da es unzüchtig sei. Und das wird nun vor Gericht verhandelt, während draußen Krieg ist! Diese Sachen vor allem müßte doch der Krieg ausblasen, sonst hilft kein deutscher Sieg.

Der Abend bringt ein kurzes deutsches Telegramm, amtlich, halb beruhigend. Indien soll zum Aufstand neigen, ich glaube kaum daran, eher an Schwierigkeiten in Ägypten.

Freitag, den 18. September

Vor Mittag ging ich zu Stegemann[29] im » Bund« und hörte, man erwarte hier heut abend oder morgen eine Entscheidung der französischen Schlacht. Essen bei Brun, Kaffee bei Schädelin. Dessen Buben berichten, sie seien in der Schule gefragt worden, ob sie für Deutschland oder für Frankreich seien. Dummer Lehrer! Die meisten warendeutsch gesinnt, einer der französisch Gesinnten aber erklärte fulminant, die Deutschen und ihr Kaiser seien schlechte Kerls und am Krieg allein schuld.

Montag, den 21. September

Kalt, klar, früh Sonne, weit herunter liegt Schnee. Erstes Kaminfeuer. Zehn Uhr zu [Conrad] Haußmann[30], mit ihm und den andern zusammen bis zu ihrer Abreise 5 Uhr. Haußmanns Schwager erzählte sehr interessant von Belgien und dem Antwerpner Volk, sein Bruder ist dort naturalisiert und samt Familie noch in Antwerpen. Ich erfahre manches Wertvolle über die Belgier, beginne sie zu verstehen und sehe, wie merkwürdig anders alles aussehen kann, wenn man nicht nur die Schauerberichte über Franktireurs liest.

Donnerstag, den 24. September

Es bestätigt sich, daß ein deutsches Unterseeboot drei englische Kreuzer vernichtet hat. Blauer heller Herbsttag. Überall große Entrüstung über die Beschießung von Reims und »deutschen Vandalismus«. Es wäre zum Lachen, wenn die Folgen nicht wären: als Deutscher wird man nun wieder in Frankreich, Italien und überall Mühe haben, freundschaftlichen Verkehr zu finden. Alle diese Neben-Erscheinungen des Krieges sind ekelhaft. Auch wir können uns nicht entziehen, sind einseitig und ungerecht, manche halten ohne weitres jede nichtdeutsche Meldung für Lüge, jedes Wolfftelegramm[31] für wahr. Aber leider stimmt das nicht, die neuern deutschen Berichte und gar die österreichischen sind nicht völlig einwandfrei.

[Stuttgart] Freitag, den 2. Oktober

Von Konstanz war mir noch in Bern durch Freunde erzählt worden, es liegen dort mindestens 30 bis 40 Mann mit ausgestochenen Augen, von Belgien her. Es liegt aber kein einziger dort – eine Mahnung, die Gerüchte nicht ernst zu nehmen.

Sonntag, den 4. Oktober

Montag, den 5. Oktober

[…] Haußmann ist ganz verschollen, keinerlei Nachricht – es war doch wohl ein wenig unklug, so drauflos zu reisen. Auch ich habe etwas Sorge um ihn, obwohl er ein Mann ist, der sich zu helfen weiß. Über den Mangel an positiven Kriegsneuigkeiten und das lange Zögern einer Entscheidung ist man hier überall viel weniger unruhig als wir in Bern es waren, und beim Anblick der vielen Truppen, die noch hier im Land sind, kann man dies Gefühl von Vertrauen und Sicherheit begreifen und teilen. Im Haus wird noch für die Einquartierung gerüstet, die heut kommen soll. Viel hört man von eiligen Ehen, die bei Kriegsausbruch schnell noch in der letzten Stunde, oft bei Nacht, geschlossen wurden. Grund dafür ist zum Teil, daß Ehefrauen beim Besuchen von Verwundeten, Gefangenen etc. viel mehr Rechte haben als Bräute. Ein gefangener Franzose, dem man vorwarf, daß sie Zuaven und andre Halbwilde gegen uns führen, soll ganz erstaunt gesagt haben: »Aber Sie haben doch auch Ihre Bayern!« […] Soldaten aus dem Regiment Haußmanns berichten heute, er sei nach Köln gebracht worden, von ihm selber ist nichts da. Die Schlacht, in der er verletzt wurde, bei Albert, sei sehr blutig gewesen. In den Feldlazaretten von Cambrai etc. sehe es grausig aus, alles überfüllt, Sterbende zu Hunderten. Halb vier Fahrt nach Korntal. Von der Reise am Samstag fällt mir wieder ein: In Vaihingen war sehr viel Militär am Bahnhof, zum Teil Eingerückte mit Sonntagsurlaub; einer davon, der ein großes hölzernes Schaukelpferd unterm Arm trug, wurde mit hundertstimmigem Gelächter begrüßt und gefragt, ob er zur Kavallerie gehe. Ich kam verspätet in Korntal[33] an. […] Am Abend ließ Vater einen Psalm lesen und sprach ein wunderschönes kurzes Gebet für uns und die Feinde, voll Sehnsucht nach einem reineren Menschentum, das keinen Krieg mehr brauchte. In Stuttgart fand ich bei Frau Haußmann 2 Telegramme angekommen: Haußmann sei nun doch mit Robert[34] unterwegs und wolle in kleinen Etappen heimreisen. Das ist ein großes Aufatmen! Abends gegen zehn telefonierte Haußmann noch aus der Pfalz. Er habe unterwegs den Reichskanzler[35] getroffen und eingehend mit ihm gesprochen.

Dienstag, den 6. Oktober

[…] In Ladenfenstern viel Kriegskram ausgestellt: als Feldpostbrief verpackte Schokolade, Zigarren, Medizinen, Wäsche, auch viele satirische Ansichtspostkarten, recht grobe und unanständige dabei. Nach Tisch war ich bei Rosenfelds. Er erzählte unter andrem aus Montmedy: im Lazarett lagen nebeneinander zwei Schwerverwundete 3 Tage lang. Einer stirbt. Die Pflegerin nennt bei der Totenmeldung laut seinen Namen, da horcht der Danebenliegende auf und fragt, und es zeigt sich, daß sie zwei Brüder sind und keiner vom andern wußte. Der Tote wird weggeschafft, der andre mit einem Krankenzug fortspediert, ungewiß wohin. Eine Stunde später kommt, nach unsäglichen Mühen und Strapazen, die Schwester der beiden an, um womöglich einen ihrer Brüder noch zu sehen. Als ich um 4 zu Haußmann zurückkam, war telefonischer Bericht da, schon von Maulbronn, daß Nack und Robert[36] in einer Stunde hier sein werden. – Meine unbehagliche Ahnung, es werde nach dem Krieg eine Zeit voll Hurra und Kriegerdenkmälern geben, wird von Rosenfeld[37] und anderen geteilt. Für die durch den Krieg geschaffene parteilose Einigkeit im Reich ist ein sehr bemerkenswertes Dokument die Verkündigung des hauptsächlichsten Antisemitenblattes in Berlin, es werde nicht für die Kriegszeit, sondern auch nachher seine Haupttendenz aufgeben. Rosenfeld war mehrmals bei den Truppen. Aus der sehr fruchtbaren Gegend um Verdun erzählt er, man komme durch viele Dörfer, in denen außer Katzen und Raben nichts Lebendiges mehr da sei, der eben geerntete Weizen liege in Garben hoch aufgestapelt und sei schon grau und halb verfault. Kurz vor 5 Uhr kam Haußmann samt Robert und Schwager im großen Auto an, Robert blaß und müd mit schwarzem Vollbart, sieht mehr wie 35– als wie 22jährig aus, mit der typischen Verwundeten-Resignation im Gesicht und Blick. Als ich fragte, ob er Schmerzen habe, meinte er lächelnd: wenig – neben ihm sei einem der Arm abgenommen worden und er habe dazu gelacht. […]

Auf der Heimfahrt nachts im Tram hörte ich einen Leutnant sagen, von seinem Regiment seien nur noch 3 Leutnants unverwundet. Von dummen und ehrgeizigen Draufgängern unter den Offizieren hört man auch zuweilen. Der Oberst (oder Divisionär) Wundt, der bekannte Alpinist, soll so einer sein. Einem andern passierte es in einem Elsässer Dorf, daß die Truppe beschossen wurde, während sie auf dem Platz Proviant faßte. Er kommandierte »Linksum Kehrt!«, und als die Wendung ihm nicht stramm genug ausgeführt wurde, ließ er sie unbekümmert um die Kugeln noch zweimal wiederholen, ehe man fortging. Nun, das war im Anfang des Krieges und wird jetzt keinem mehr passieren; jetzt sollen alle, auch die Offiziere, vom Krieg so mitgenommen sein, daß außer der momentanen Pflicht die Gedanken sich nur noch mit dem nächsten Quartier und Essen beschäftigen. Die Jagd nach dem Eisernen Kreuz hat auch ihr Drolliges, selbst ihr Böses, mancher Krakeeler wird dekoriert, und man soll gelegentlich Leute einer Kompanie haben sagen hören: »Heut müssen mindestens noch 30 von uns fallen, sonst kriegt der Hauptmann sein Eisernes Kreuz nicht«.

Mittwoch, den 7. Oktober

[…] In Bahnen, Trambahnen etc. überall eher eine gesteigerte Höflichkeit, zumindest Sachlichkeit, viel Verspätungen, aber sonst große Ordnung. Auch beim Exerzieren ist, soweit ich hören kann, der Ton meist human und freundlich. Es fielen mir einige ganz junge Freiwillige auf, noch halbe Schulbuben. – Man hört oft erzählen, das Ärgste im Krieg sei, nach dem Gefecht verwundet auf einem Verbandplatz zu liegen, wo Hunderte, oft Tausende aufs Verbinden stundenlang sehnlich warten, wo meist Mangel an Ärzten, Wagen, Bahren ist und alles voll Blut und Stöhnen der Sterbenden sei. Ebenso schlimm aber sei es (was häufig vorkam), verbunden in einer Kirche zu liegen, die nachher unter Artilleriefeuer kommt, und stundenlang machtlos dem Feuer zuzuhören und zu warten, ob das Dach auf einen herunterfällt oder aushält. Von der Gesamtlage wisse vorn an der Front niemand etwas, man denke auch kaum an anderes mehr als ob's am Abend ein trockenes Lager und was zu essen geben werde.

Donnerstag, den 8. Oktober

[…] Ich spüre als Reaktion auf diese zehn Tage voll Kriegsgeschichten und Schlachtberichten einen großen Ekel und sehe für Stunden wieder nur die Schweinerei und das furchtbare Leid, sonst nichts vom Krieg. Mit Haußmann durch die Weinberge, dann in den kleinen Friedhof ans Grab seines Bruders. Er sagt, jedem Verwundeten, mit dem er rede und dem er gute Heilung wünsche, füge er noch hinzu: »Aber nicht zu bald!«, und jeder habe dafür ein fast dankbares Verständnis im Blick; denn, wenn es auch nicht jeder zugebe, so wünschen doch die allermeisten, nicht mehr ins Feld zurückkehren zu müssen. Und wie viel Opfer! Kaum ein befreundetes Haus, sagt Haußmann, von dem man im Vorbeigehen nicht weiß: die haben auch einen verloren. Bekannte Haußmanns hatten 2 Söhne im Feld, von einem bekamen sie Meldung, er sei gefallen, und am selben Tag einen Feldpostgruß von ihm mit Bericht, auch dem Bruder gehe es ganz gut – aber auch der war inzwischen tot.

Samstag, den 10. Oktober

[…] Gegen 7 Uhr lange Suche nach dem Weg zu [Martin] Lang. Er ist mager und älter, sah aber nicht allzu schlecht aus. Als er heimkam, im Vollbart und mitgenommener Uniform, kannte seine Frau ihn nicht, und die Frau sagte: »Was isch des fir en alter Mann?« Martins Bruder Sascha war da, und nach Tisch kamen Paul und seine Frau und eine Schwester Langs dazu, wir saßen bei Wein, Zigaretten und Nüssen und hörten mehrere Stunden dem wundervollen Erzählen des Lukas [Martin Langs] zu, es war schöner als ich ihn je gehört, und war das Beste und Anschaulichste, was ich aus dem Krieg vernommen: vom Anfang bis zu seiner ersten Schlacht fortlaufend mit reichem Detail erzählt. Anfangs humoristisch die Bewachung der Daimler-Werke, wo vom erregten Volk, von Soldaten und Bürgermeistern stündlich Dutzende von feindlichen Fliegern, ja ganze Luftgeschwader gesehen und gemeldet wurden, während in Wirklichkeit nichts da war. Nachts hielt man den Jupiter für das Licht eines Luftschiffes und bildete sich ein, die Propeller dazu zu hören. Dann Ausreise ins Feld mit Blumen im bekränzten Eisenbahnzug, im Bahnhof Germersheim Begegnung mit einem Zug voll französischer Gefangener, wobei alle Soldaten sofort »Deutschland über alles« anstimmten. Von Esch aus Marsch nach Frankreich hinein, unter 2 unfähigen Offizieren. Erstes Begegnen zerschossener Häuser, verbrannter Säue, toter Pferde, toter Menschen; beim Aasgeruch erkrankten sofort viele Soldaten. Einer trank in einem Dorf einen Becher reinen Absinth aus und starb daran. Nachtmarsch bis zur völligen Ermüdung aller, lange Rast im Klee, die Soldaten in schwerem Schlaf, Lang hell und schlaflos im Gefühl des beginnenden Ernstes. Andern Tages kleines Gefecht, Gewehrfeuer, heißer Sturm auf sehr steile Höhen, wo man mit versagenden Herzen und Lungen zusammensank und keine Feinde mehr antraf. Dann die Einnahme von Montigny, Haus für Haus voll unsichtbar aus Mauerlöchern schießender Franzosen, jedes Haus wird gestürmt oder angezündet. Schließlich die furchtbare Szene, wo ein großer Trupp (über 100) Franzosen, von Rauch und Feuer herausgetrieben, die Waffen wegwirft und sich ergeben will, was der Major nicht annimmt, und das Schießen in den Haufen Wehrloser hinein, die alle die Arme vors Gesicht schlagen und mit einem Wehlaut hinsinken. Wir stritten dabei über die Berechtigung oder Grausamkeit solcher Strenge heftig. Lang selbst hatte damals tiefes Mitleid und Gewissensbisse und nahm alle anderen, die in jenem Dorf sich ergaben, mit Schonung gefangen. Aber er hat dann umgelernt, und er sagt wie fast alle Mitkämpfer: die Franzosen kämpfen unmännlich und gemein, sind feige und falsch, es scheint auch wirklich so zu sein. Sie schießen stets aus dem Verborgenen, sind Meister im Sicheingraben und Unsichtbarwerden, hat man sie dann aber todesmutig unter ungeheuren Opfern gestellt und sieht sich zu männlichem Nahkampf ins Auge, dann stehen sie nie und kämpfen, sondern werfen die Flinten weg und rufen: »Halt, es gilt jetzt nimmer, Gnade!« Wenn sie aus gutem Hinterhalt Hunderte weggeschossen haben und schließlich gestürmt werden, dann kommt plötzlich die Genfer Konvention! Ich sehe immer mehr: im Krieg ist nicht nur das einzelne Leben wertlos, sondern es tritt überhaupt eine andere Wertung ein, und man verurteilt ruhig zum Tode, was nicht männlich und tapfer sich zu stellen und zu halten vermag. Nachher vor dem Dorffand Lang eine alte Frau mit ihrem Enkel, dem war ein Daumen abgeschossen worden, der Vater lag in der Nähe tot, die Mutter war im Dorf mit verbrannt. Hingegen zwei Stunden später sah man wieder mit einigem Humor zu, wie ein Soldat im hellen Mondschein mit dem Revolver Jagd auf ein junges Stierlein machte, und immer fehlschoß, ohne daß das Tier begriff was er wolle. Dann erzählte Lang noch von der ersten richtigen Feldschlacht (das Bisherige war »Räuberles«), wie sie lang im Granatenfeuer lagen und die Offiziere stehenbleiben und fortwährend mahnen mußten, damit nicht alles weglaufe, bis ein Moment kam, wo das Grausen sein Maß erreicht hatte und nachließ. Ein Mann wurde von einer unter ihm im Boden platzenden Granate hoch in die Luft gerissen und flog durch den Pulverrauch wie ein Akrobat im Zirkus, nachher war er wunderbarerweise unverletzt und meinte »So was han i doch in meim Lebe no net mitg'macht«. Ein Offizier, der später genau das gleiche mit einer Granate erlebte, hatte einen solchen Nervenschock, daß er seither unbrauchbar ist. – Sascha Lang, der die Leichen der beiden Obersten Haldenwang hierhergebracht hat, reist morgen weg. Nachts ein Uhr ging ich den langen Weg durch die nächtliche Stadt heim, eine gute Stunde: einzelne späte Heimgänger, warmer Brotgeruch aus einem Souterrain, im Laternenlicht da und dort Extrablätter leer leuchtend, mit Details von der Einnahme Antwerpens und der Nachricht vom Tod des rumänischen Königs.

Montag, den 12. Oktober

Früh auf, Abreise 8 Uhr über Ulm. Alles im Zug liest Zeitungen. Wenig Soldaten im Zug, an allen Bahnhöfen Mädchen, Frauen und Sanitäter bereit mit Kaffee, Brot, Bouillon, sogar Kirschgeist für etwaige Verwundete. Oft begegnen sich Verwundete mit frisch Ausziehenden. Schöne herbstliche Waldtäler um Geislingen. Zwei geheilte Leichtverwundete (einer mit einem Streifschuß an Wange und Ohr) fuhren mit und unterhielten sich über ihre Lazarette, sie waren beide zufrieden, der eine hatte von 1 bis 5, der andre von 1 bis 6 Uhr »Ausgang gehabt«, sie durften im Spital rauchen etc. »Jetzt gang i wieder noch Frankreich nei; i will gucke, was se mache, die Kerle.« Über den Aasgeruch auf dem Schlachtfeld sagt einer: »O jerum, des stinkt nach zwanzig Johr no.« Er erzählt auch: er sah im Feldlazarett einen daherkommen, der seinen weggeschossenen Arm sorglich mitbrachte in der Hoffnung, er könne wieder anwachsen; er war arg enttäuscht, als der Arzt das für unmöglich erklärte. Wenn die Regimentsmusik angefangen habe zu spielen, so habe man schon immer gleich gewußt, daß es bald in die Kugeln hineingehe. Der Mann, der all dies erzählte, Oberschwabe, war bis nahe vor Paris mit, wurde beim Rückzug des rechten Flügels verwundet, sie mußten in einer Nacht 35 Kilometer marschieren. Bei einem Sturmangriff greift einer ein daliegendes französisches Gewehr auf, schlägt mit dem Kolben zu, hat aber nicht vorher entladen, es geht los und durchschießt ihm die Hand. Ein andrer kam zum erstenmal in Granatfeuer, sah den halben Kopf seines Nebenmannes sich zwischen die Füße fliegen und hatte einen solchen Nervenschock, daß er heimtransportiert werden mußte. Ein Bayer, dem die Hose von einem Granatschuß in Fetzen gerissen war, ruft einen Franzosen an: »Gib deine Hosen her oder ich schlag dich tot«, er kam dann in roten Hosen ins Lazarett. Halb 12 Uhr in Friedrichshafen […]. An der Uferstraße hörte ich eine alte Dame sagen, dies schöne Wetter sehe gerade so aus, als wolle Gott unsere gute deutsche Sache segnen – die Sonne scheint aber den armen Franzosen auch. – Ein Bayer wurde von Franzosen gefragt, warum sie jetzt grau aussehen, Anno 70 seien sie doch blau gewesen.

[Bern] Donnerstag, den 15. Oktober

Abends, die Buben sind eben zu Bett, Mia noch in Basel. Garten und Wäldchen liegt so friedvoll in der stillen Dunkelheit. Noch immer fällt es schwer, für eine Stunde den Krieg wirklich zu vergessen. Engels[38] schrieb kategorisch, daß künftig in meinen Bücheranzeigen alles gestrichen werde, was von Russen, Franzosen, Belgiern, Engländern, Japanern stammt. Mir unverständlich. Die Mauer von Haß und blödem Nationaleifer, hinter der wir nun leben sollen, wird jedem höher und feiner Lebenden alsbald unerträglich werden; unsre Arbeit für viele Jahre wird sein, diese über Nacht entstandene Mauer langsam und mühsam wieder abzutragen. In Konstanz sagte mir im Lazarett eine alte Dame, die 1870 als Mädchen erlebte: die jetzige Kriegszeit und Stimmung sei noch großartiger als damals und sie sei stolz und danke Gott, daß sie das noch erleben dürfe! Dabei liegt neben ihr Saal an Saal voll von Verwundeten! Wie soll man das verstehen? Nur so, daß das Leben der meisten so arm und im engen eignen Kreis verläuft, daß jeder sich freut, einmal Wehen des Geistes und Großzügigkeit im Erleben zu spüren, einerlei mit welchen Opfern erkauft. Es wäre schön und begreiflich bei einem 18jährigen Freiwilligen, bei einer alten Frau wirkt es auf mich schauderhaft,[39] Nein, wir müssen diesen Krieg in Gottes Namen auskämpfen, aber doch wahrlich nicht wie ein Fest, sondern lediglich als eine scheußliche Notwendigkeit.

Samstag, den 17. Oktober

Immer noch auffallend milde Tage, doch neblig und fast ohne Sonne. Die anwachsende falsch-patriotische Psychose in Deutschland (in den feindlichen Ländern ist es aber ebenso) demütigt und verstimmt mich.

[Ende des Tagebuchs]

In Ihren ferneren Berichten bitte ich nimmermehr Werke von französischen, englischen, russischen, belgischen, japanischen Autoren zu behandeln; ich werde selbst das Beste und Schönste glatt totschweigen und nicht bloß auf dem Gebiete der Literatur dieser Völker.

(Aus einem Brief von Eduard Engels, Schriftleiter der »Propyläen«, an Hesse vom 2. 10. 1914)Ich wurde neulich mit dem Landsturm hier auf dem Konsulat gemustert, bot mich dann als Freiwilliger an, werde aber nicht genommen.[40] Nun kann es lange gehen, bis ich doch noch drankomme, und möglicherweise komme ich vorher nach Deutschland, um irgendwo etwas zu helfen und näher dabeizusein. An geistige Arbeit etc. ist doch nicht zu denken, der literarische Betrieb stockt wie jeder andere. […]

Wenn man nur aus diesem Krieg ein Ende und eine Perspektive sähe! Die Bündnisse und Interessen sind so verquickt, daß alles ungewiß wird und ganz Europa den Schaden haben muß, abgesehen vielleicht von England, das zusieht und auf den Profit wartet. Dies Volk, aus dem ich so viele liebe und feine einzelne hochschätze, ist jetzt in einer fatalen und traurigen Lage, moralisch betrachtet. Der einzige Trost ist, daß so viele wohldenkende Engländer selber laut gegen diese infame Politik opponieren. Aber inzwischen verblutet halb Deutschland, und Frankreich geht zugrunde; denn die Engländer werden ihm den Schaden gewiß nicht bezahlen. Da es jetzt doch einmal auf Tod und Leben geht, kann man nur wünschen, es möchte in Indien Aufruhr geben oder es möchte der englischen Flotte ein großes Malheur passieren. Wenn das geschähe, und wenn Österreich halbwegs aushält, dann könnte Deutschland beim Friedenschließen die erste Stimme haben, und es wäre für Leben und Kultur der nächsten Zukunft etwas zu hoffen. Andernfalls käme England obenauf, und dann wäre Europa in Händen dieser Geldsäcke und der analphabeten Russen, dann könnten wir alles, was uns lieb und heilig ist, nur noch als eine Art von Geheimkult weiterpflegen. Ich persönlich habe zu Deutschland freilich ein sehr großes Vertrauen, und selbst wenn andre Träume unerfüllt bleiben, muß ja diese riesige moralische Aufrüttelung uns am Ende irgendwie nützen und guttun, trotz der Opfer. Aber sowohl eine Stärkung Rußlands wie die tiefe Schwächung Frankreichs ist für die Gesamtheit verhängnisvoll, und das ist das Furchtbare an diesem großen Krieg, daß vermutlich dabei die am besten wegkommen, denen es am wenigsten zu gönnen und zu wünschen ist. Menschlich sind mir ja Russen wie Engländer lieb und nahe, aber politisch und kulturell ist beiden eine Stärkung nicht zu wünschen. […] Hier spricht man vom Kriege verständig und mit viel Sympathie für Deutschland; die welsche Schweiz aber soll ganz französisch gesinnt sein. Gefährlich würde dieser Zwiespalt, falls die Schweiz (etwa durch eine Beteiligung Italiens) mit hineingezogen würde. Jetzt geht es hier ruhig und friedlich zu, nur leiden Handel und Erwerb natürlich sehr, und das Land hat Mühe, die Kosten der Mobilisation zu tragen. Ganz sicher ist man ja jetzt nirgends, außer etwa in Amerika! Ich denke viel an Tsingtau und stelle mir oft vor, in welcher Lage jetzt die Deutschen sein mögen, die bei Kriegsausbruch in Indien, Singapore etc. waren. Von dem Herschleppen farbiger Truppen nach Europa, womit England immer renommiert, erwarte ich gar nichts. Die Japaner werden sich schon nicht zu weit einlassen, bekämen auch zu Lande sicher Prügel, und die indischen und australischen Truppen würden keinen europäischen Winter vertragen. Auch haben ja schon die englischen Elitetruppen, die in Belgien waren, sich nicht bewährt.

Wir bangen jetzt auf den Verlauf der russischen Offensive in Galizien[41] und auf das Ergebnis des vermutlich letzten deutschen Kampfes mit der halb umzingelten französischen Armee.[42] Wenn Deutschland dort endgültig siegt, wird man eben doch auf Paris losgehen müssen, und wenn Frankreich seinen Verbündeten treu bleibt, wird Paris arg bluten müssen. Das wäre sehr schade, und Frankreich würde sich kaum mehr ganz davon erholen. Es ist ein Jammer, daß die kulturelle Freundschaft, die zwischen Deutschland und Frankreich schon im Gang war, keine politische werden konnte!

(Aus einem Brief vom 9. 9. 1914 an seinen Vater)

Ich war bei Beginn des Krieges verreist und habe seither auf meine Einberufung zum deutschen Landsturm gewartet. Da ich jedoch noch nicht eingezogen worden bin, stehe ich Ihrem Hilfskomitee, falls ich irgendwie etwas nützen kann, zur Verfügung. Es müßte jedoch eine Tätigkeit hier in Bern sein.

(Aus einem Brief vom September 1914 an Harry Maync)

Am Krieg plagt mich zur Zeit am meisten die Brutalität, mit der über alles Politische und Soldatische hinaus allgemeine Geisteswerte verachtet und bespuckt werden. Schon die mit wohlfeiler Bravour gegen Hodler[43] gerittene Attacke war entbehrlich, aber der allgemeine Boykott gegen Kunst und Dichtung »feindlicher« Völker ist eine arge Entgleisung und zeigt allzu deutlich, daß wir Fortgeschrittenen mit unsern Kultur- und Menschheitsgedanken noch eine schwächliche Minderzahl von Sonderlingen sind. In diesen Dingen ist die Schweizer Presse nett und vernünftig. […] Schade, ich könnte jetzt die schönsten Kriegsnovellen schreiben, aber es stünde mir wie der Sau das Chemisle.

( Aus einem Brief vom 25. 10. 1914 an Conrad Haußmann)

Friede

Jeder hat’s gehabt,

Keiner hat’s geschätzt,

Jeden hat der süße Quell gelabt,

O wie klingt der Name Friede jetzt!

Klingt so fern und zag,

Klingt so tränenschwer,

Keiner weiß und kennt den Tag,

Jeder sehnt ihn voll Verlangen her.

Sei willkommen einst,

Erste Friedensnacht,

Milder Stern, wenn endlich du erscheinst

Überm Feuerdampf der letzten Schlacht.

Dir entgegen blickt

Jede Nacht mein Traum,

Ungeduldig rege Hoffnung pflückt

Ahnend schon die goldne Frucht vom Baum.

Sei willkommen einst,

Wenn aus Blut und Not

Du am Erdenhimmel uns erscheinst,

Einer andern Zukunft Morgenrot!

(Entstanden im Oktober 1914)

Während des Zweiten Weltkriegs schrieb Hesse rückblickend über dieses Gedicht:

Dies Gedicht, das ich im Oktober 1914 bei einem Besuch in Stuttgart geschrieben habe, fiel mir wieder ein, ich hatte es in der Erinnerung gern, des Rhythmus wegen, so ließ ich's auf Neujahr wieder drucken, um etwas für Gratulanten zu haben. Aber erst nach dem Druck, und obwohl ich Korrektur gelesen hatte, merkte ich alter Literat, daß das Gedicht ziemlich schlecht ist. Mein kluger Einfall, das Friedensgedicht vom früheren Weltkrieg einfach für den jetzigen wieder zu verwenden – denn warum soll man unbedingt zu jedem Weltkrieg ein neues schreiben? –, war also wenig wert. Es ist komisch: Es war mir damals, Anno 14, mit dem Gedicht sehr ernst, ich hatte schon damals vom Krieg übergenug und hatte bei dem Besuch in Deutschland zum erstenmal direkten Kontakt mit ihm bekommen, hatte die Erzählungen von beurlaubten Frontsoldaten gehört, weinende Mütter trösten helfen und erste Verwundetentransporte gesehen. Aber es ist in der Weltgeschichte so: je »größer« die Zeiten sind, desto fragwürdiger werden die Gefühle und Gedanken, oder doch deren Ausdruck. Damals, anno 14, klang alles sehr groß und alles ziemlich falsch und verpatzt, sogar mein unkriegerisches Friedensgedicht stand unter dem geheimen Diktat des Pathos und der Phrase.

(Aus einem Brief vom 11. 1. 1940 an Rudolf Jakob Humm)