9,99 €

Mehr erfahren.

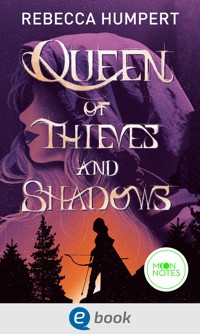

- Herausgeber: Moon Notes

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

Geliebte Feindin Die 24-jährige Elaine führt ein Doppelleben: Tags steht sie als Heilerin in den Diensten des jungen Königs Kieran. Nachts führt sie die Gadaí an, eine Gruppe von Räuberinnen, die das Blut der Göttin Danu in sich tragen. Diese regierte einst das Königreich, bis es ihr von den Menschen geraubt und sie verstoßen wurde. In den undurchdringlichen Wäldern Irlands bereiten sich die Räuberinnen darauf vor, die Macht des Königs zu schwächen und den Thron mit der rechtmäßigen Erbin zu besetzen. Während sich Elaine und Kieran am Hofe immer näherkommen, stehen sie sich nachts als Feinde gegenüber. Doch Kieran ahnt nicht, wen er vor sich hat … Queen of Thieves and Shadows: Romantasy mit weiblicher Robin Hood und jeder Menge Spice - Irische Mythologie trifft auf Romantasy: Ein packender New-Adult-Roman über Macht, Liebe und Verrat für Leser*innen ab 16 Jahren. - Eine starke Heldin: Die junge Räuberin Elaine will mit Klugheit, Mut und ihren tödlichen Fähigkeiten die Macht des Königs schwächen und den Thron mit seiner rechtmäßigen Erbin besetzen. - Bauchkribbeln pur: Eine historische Romantasy mit den beliebten Tropes "Enemies-to-Lovers", "Hidden Identity" und "Morally Grey Characters". - Atemberaubend: Die moderne Robin-Hood-Geschichte von Rebecca Humpert, die die Herzen von New-Adult-Fans höher schlagen lässt.Bei Tag heilt Elaine die ruchlosen Männer König Kierans, bei Nacht tötet sie sie. Die geniale Mischung aus irischer Mythologie, historischer Romantasy und prickelnder Enemies-to-Lovers-Romance ist das perfekte Lesefutter für alle Fans der Bücher von Emily Bold und Scarlett St. Clair.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über dieses Buch

WIRD DER KÖNIG ERFAHREN, DASS SEINE HEILMEISTERIN AUCH JENE RÄUBERIN IST, DIE NACH SEINEM LEBEN TRACHTET?

Die vierundzwanzigjährige Elaine führt ein Doppelleben: Bei Tag steht sie als Heilerin in den Diensten des jungen Königs Kieran. Bei Nacht führt sie die Gadaí an, eine Gruppe von Räuberinnen, die das Blut der Göttin Danu in sich tragen. Diese regierte einst das Königreich, bis es ihr von den Menschen geraubt und sie verstoßen wurde.

In den undurchdringlichen Wäldern Irlands bereiten sich die Räuberinnen darauf vor, die Macht des Königs zu schwächen und den Thron mit der rechtmäßigen Erbin zu besetzen.

Während sich Elaine und Kieran am Hofe immer näherkommen, stehen sie sich nachts als Feinde gegenüber. Doch Kieran ahnt nicht, wen er vor sich hat …

1. Kapitel

Kriege waren die gierigsten Diebe. Sie nahmen Eltern ihre Kinder, Schwestern ihre Brüder. Sie raubten Leben.

Aber vor allem stahlen sie Hoffnung.

Die leblosen Augen und ausgezehrten Gesichter, die mir heute Nacht begegneten, waren ein weiterer Beweis dafür. Sie offenbarten, wie tief die Narben reichten, die ein Krieg hinterließ, selbst wenn dieser schon zwanzig Jahre zurücklag.

Ich musterte die Händler, die in ihren prunkvollen Umhängen in einem Halbkreis inmitten der Lichtung knieten. Ein dürftiges Lagerfeuer brannte in ihrer Mitte. Eindringlich begutachtete ich die Männer, deren Blut heute Nacht den Schnee rot färben würde. Ihre Kleidung legte nahe, dass sie zu den wohlhabenderen Bewohnern der südlichen Dörfer gehörten. Aber ihre Sorglosigkeit verriet, dass sie Fremde waren, die sich nicht in den Wäldern um die Hauptstadt des Königreiches auskannten. Dass sie nicht wussten, worauf sie sich eingelassen hatten, als sie sich auf den Weg durch diesen Wald gemacht hatten. Der nicht umsonst von den Einheimischen als Blutroter Wald bezeichnet wurde.

Unwillkürlich fuhr ich mit meinen Fingern den Dolch entlang, den ich unter meinem nachtschwarzen Wollumhang verborgen hielt, und vergewisserte mich so, dass die Waffe noch an meiner Hüfte befestigt war. Gleichzeitig huschte mein Blick immer wieder zu den vier Frauen, die etwas abseits der Männer knieten. Das warme Licht des Feuers, das die Händler im Wald entzündet hatten, erreichte sie kaum. Trotzdem konnte ich unter ihren braunen, von der beschwerlichen Reise durch das Königreich verschmutzten Umhängen erkennen, dass sie grausamen Hunger erlitten hatten. Die meisten saßen mit gekrümmten Rücken im Schnee, die Arme um ihre Oberkörper geschlungen. Soweit ich das beurteilen konnte, waren ihre schlichten beigefarbenen Kleider lediglich aus dünnem Leinen gefertigt, nicht aus Wolle.

Ich biss mir auf die Unterlippe, als ich ihre bläulich verfärbten Hände sah, die verrieten, dass sich diese Frauen nicht mehr lange gegen die Kälte würden wehren können.

Nach und nach musterte ich sie, versuchte, mir ihre Gesichter einzuprägen. Versuchte, mir auszumalen, wer sie einmal gewesen waren, wer sie hätten sein können, hätten die Sklavenhändler sie nicht jeder Zukunft beraubt. Die meisten senkten die Köpfe und starrten auf den Schnee, sobald sie spürten, dass sie beobachtet wurden.

»Wie weit ist es noch?«

Ertappt wandte ich mich um und blickte ins Gesicht eines Händlers, der seinen Platz am Feuer verlassen hatte. Seine stämmige Figur und der mit Goldfäden durchzogene Umhang zeugten von einem Leben ohne Entbehrungen. Der süßliche Geruch nach Wein stieg mir in die Nase, und ich musste mich zusammenreißen, um mir meinen Ekel nicht anmerken zu lassen.

»Zwei Stunden. Drei, wenn Ihr Euren Pferden noch etwas Erholung gönnen wollt, Herr.« Ich nickte in nordöstliche Richtung, während ich mir die weite Kapuze meines Umhangs tiefer in die Stirn zog. Tatsächlich würde die Silhouette der Stadt, die auf einem zerklüfteten Felsen thronte, am Horizont erscheinen, sobald wir den Wald verlassen hatten. »Aber wir sollten trotzdem nicht zu lange rasten, damit wir Ironfall noch vor Morgengrauen erreichen.«

Der Mann knurrte irgendetwas Unverständliches, dann drückte er mir drei Schillinge in die Hand. Hastig verstaute ich die Münzen in dem ledernen Beutel, den ich neben meiner Klinge an der Hüfte trug. Ein flüchtiger Blick in Richtung des Alten verriet mir, dass er im Schein des Feuers die Umgebung absuchte. Schließlich entkorkte er ein Fläschchen und nahm einen großzügigen Schluck. Seine Hand zitterte so sehr, dass er einen Teil der Flüssigkeit verschüttete. Angewidert musterte ich den nun alkoholdurchtränkten Stoff seines Umhangs.

Anscheinend hatte ich doch unrecht gehabt – das Zittern seiner Hände verriet, dass zumindest er zu wissen schien, dass man sich in diesen Wäldern fürchten sollte. Nicht umsonst genoss der Blutrote Wald den Ruf, verflucht zu sein. Früher hatten sich die Menschen von den wundersamen Kreaturen erzählt, die zwischen diesen Bäumen gelebt hatten. Doch mit dem Anbruch des ewigen Winters waren die Wunder des Waldes erstorben. Und statt ihnen war es nun ein Fluch, der im Dickicht lauerte. Ein Fluch, der Wanderern ihre Namen raubte, ihre Erinnerungen. Der sie vergessen ließ, wer sie waren. War man erst einmal dem Fluch des Waldes erlegen, stellte der Tod eine Erlösung dar.

Vielleicht hätte ich einst Mitleid mit diesem Mann gehabt, hätte ihn vor alldem gewarnt, was hinter den schneebedeckten Eichen um uns herum lauerte. Hätte ihn und seine Kameraden schon vor vielen Stunden davon abzuhalten versucht, den Wald überhaupt zu betreten. Doch heute Nacht empfand ich nur Genugtuung über seine Angst und sein Schicksal.

»War von euch schon mal jemand in dieser Stadt?«, fragte der Alte seine Begleiter.

Die Männer schüttelten allesamt die Köpfe.

»Aber ich habe gehört, dass sie verflucht sein soll«, lallte einer von ihnen.

Für einen Sekundenbruchteil stahl sich ein spöttisches Lächeln auf meine Lippen. Sie waren doch nicht so unbedarft, wie ich angenommen hatte.

»Seit diesem verdammten Massaker vor zwanzig Jahren herrscht in dieser Stadt Winter, nie Frühling, nie Sommer. Und jetzt hat er sich bis in unser Dorf ausgebreitet.«

Also stimmten die Gerüchte. Der immerwährende Winter war nun auch in den Küstendörfern angelangt. Das erklärte den Umstand, warum immer seltener Händler ihren Weg durch den Wald und in die Hauptstadt fanden. Obwohl Ironfall auf diese Händler angewiesen war.

»Vielleicht ist es bei uns auch nur ein normaler Wintereinbruch. Ich meine, wir haben immerhin schon Oktober.«

»Klammer dich nicht an falsche Hoffnungen. So hat es überall angefangen. Der Winter kam, und er ist nicht wieder verschwunden. Ich sage euch, unser Zuhause ist jetzt auch verflucht.«

»Genug Märchen gesponnen«, meldete sich ein anderer Mann zu Wort. Seine Stimme erinnerte mich entfernt an das Krächzen einer Krähe. »Was meint ihr, wie viel bekommen wir für die da im Schlund?«

»Hm.« Der Alte trank wieder, den Blick auf die Frauen gerichtet. Ich musste mich zusammenreißen, um ihm seinen verdammten Alkohol nicht aus der Hand zu schlagen. »Schwer zu sagen.«

Der jüngere Mann spuckte in den Schnee. »Hoffen wir einfach, dass wir für unsere Beute einiges an Schillingen sehen werden. Meine Quelle hat mir gesagt, dass wir uns am Stadteingang an die Wache mit der auffälligen Narbe auf der Stirn halten sollen.«

Mein Mundwinkel hob sich zu einem kaum merklichen Lächeln, während ich diese Information innerlich abspeicherte.

Plötzlich nahm ich eine Bewegung aus den Augenwinkeln wahr. Als ich mich umsah, entdeckte ich eine winzige Gestalt nahe den erschöpften Pferden im Schnee, die Knie Schutz suchend an die Brust gezogen.

Seltsam. Sie war mir während der Reise gar nicht aufgefallen. Selbst im dürftigen Schein des Feuers konnte ich erkennen, dass es sich um ein Kind handeln musste. Ich warf einen Blick über die Schulter, vergewisserte mich, dass die Männer mir keine Beachtung schenkten. Meine Sorge war unbegründet. Sie waren wieder dabei, ihre Sinne grölend mit Alkohol zu benebeln.

Ich schätzte das Mädchen auf sechs, höchstens sieben Jahre. Der dunkle Teint und das lockige schwarze Haar ließen vermuten, dass es aus einem der südlichen Dörfer stammte, die sich jenseits des Waldes die Küste entlangzogen. Meine Fingernägel gruben sich in meine Handflächen, und der Hass, den ich für diese Männer empfand, entflammte von Neuem. Zwar hatte ich gewusst, dass Sklavenhändler skrupellos waren. Aber dass sie mit Kindern handelten und diese auf dem Schwarzmarkt der Hauptstadt verkaufen wollten, war jenseits meiner Vorstellung gewesen.

Hastig fischte ich eine Pflaume aus dem Beutel an meiner Hüfte, dann ging ich zu dem jungen Mädchen, kniete mich vor es und hielt ihm die Frucht hin.

Die Kleine zuckte zusammen und schloss die Augen. Es dauerte einen Moment, bis sie eines vorsichtig wieder öffnete, dann das andere. Lächelnd wartete ich ab, die Pflaume zwischen uns. Schließlich streckte sie zögerlich eine Hand nach der süßen Frucht aus und nahm sie an sich. Ihre eiskalten Finger streiften meine. Ich musste mich zusammenreißen, um ihre Hand nicht zu ergreifen und etwas Wärme in sie zu reiben.

Mein Blick fiel auf den Anhänger, den das Mädchen um den Hals trug. Die hölzerne Figur, die an einer schlichten Kette hing, bestätigte meine Vermutung über die Herkunft der Kleinen. Mein Wissen über die meisten Götter mochte eingerostet sein, aber selbst ich erkannte, dass es sich bei der kunstvoll geschnitzten Frauengestalt um die Sonnengöttin Étaín handelte, die in den Dörfern jenseits des Waldes nach wie vor verehrt wurde. Neben dem Anhänger hing ein einfacher, bronzefarbener Ring an der Kette.

»Möchtest du eine Geschichte hören?«, fragte ich leise.

Das Mädchen antwortete nicht, aber in seinem Blick entdeckte ich Neugierde. Die Pflaume war längst verschwunden und mit ihr die Mauer aus Angst, die die Kleine umgeben hatte.

»Die Bewohner Ironfalls behaupten, dass in diesem Wald eine Gruppe von Frauen lebt. Nicht irgendwelche Frauen, sondern Räuberinnen, die sich Gadaí nennen. Dreizehn an der Zahl. Es gibt nur wenige Augenzeugenberichte, aber manchmal glauben Reisende, die Silhouetten der Räuberinnen inmitten der Bäume zu entdecken. Besonders dann, wenn die Farben der Morgendämmerung die Schwärze der Nacht ablösen.«

Ich zeichnete mit meinem Finger drei Kreise in den Schnee, die gemeinsam ein Dreieck bildeten. Das Zeichen der Schöpfergöttin Danu. »Sie alle tragen dieses Symbol auf ihren Handrücken. Kennst du es?«

Das Mädchen zögerte, dann schüttelte es den Kopf.

»Das ist das Zeichen der Túatha Dé Danann. Sie waren das erste Volk, das die Göttin Danu erschaffen hat.«

Die Augen der Fremden weiteten sich leicht. »Papa hat gesagt, dass es sie nicht mehr gibt. Dass sie … dass sie ausgestorben sind. So wie alle magischen Wesen.«

Die Stimme des Mädchens war sanft. Ich konnte den charakteristischen Akzent der südlichen Dörfer heraushören. Die Worte rollten leichtfüßig und melodisch von seiner Zunge.

Ich lächelte. »Noch nicht ganz. Manche magischen Wesen leben noch in Ironfall unter den Menschen.«

Einst hatte die Stadt dem magischen Volk der Túatha Dé Danann und ihrer Göttin Danu gehört, seit zwanzig Jahren herrschten jedoch die Menschen über sie. Seitdem wird das Volk der Danu bestenfalls geduldet, schlimmstenfalls verfolgt und geächtet.

»Aber die Räuberinnen verstecken sich im Wald?«

»Manche nennen es sich verstecken, andere nennen es überleben.«

Mein Finger verharrte im Schnee. »Möchtest du überleben?«

Etwas Herzzerreißendes stahl sich in die dunklen Augen des Mädchens. Sein Blick musterte seine Entführer, bevor er auf das Symbol im Schnee fiel. Es glaubte nicht daran, zu überleben. Ich würde es vom Gegenteil überzeugen müssen.

»Können sie zaubern?«, fragte das Mädchen. »Die Túatha Dé Danann, die in der Stadt leben.«

Ich schüttelte den Kopf. »Nicht mehr. Früher haben sie von der Göttin Danu vier Gaben erhalten.«

»Gaben?« Das Mädchen runzelte die Stirn.

»Magische Fähigkeiten.«

»Was für Fähigkeiten?«

Die offene Neugierde in seinen Augen ließ mich schon wieder lächeln.

»Manche Túatha Dé Danann konnten Gemälde malen, die zum Leben erwachten. Sie waren Meister der Kunst. Andere wurden mit Augen geboren, die alles Wissen der Welt sehen konnten. Sie waren Meister der Geschichte. Die dritte Gabe war die des Heilens. Diese konnten mithilfe ihres Blutes Lebensfäden zusammenfügen, die bereits zerrissen waren.« Ich hielt inne.

»Was war die vierte?«

Für einen kurzen Moment schloss ich die Augen. »Manche Túatha Dé Danann besaßen tödliches Blut.«

Die ohnehin schon großen Augen des Mädchens weiteten sich noch ein Stückchen mehr.

»Siehst du das hier?« Ich deutete um mich auf die schneebedeckten Eichen. Auf die Natur, die seit so vielen Jahren schlief. »Die Magie der Túatha Dé Danann ist mit der Lebenskraft des Waldes verknüpft, genauso wie die Magie aller magischen Wesen. Aber der Wald liegt schon seit langer Zeit im Sterben.« Wegen der Menschen, fügte ich in Gedanken hinzu. »Und mit dem Verkümmern des Waldes ist auch die Magie des Volkes der Danu immer schwächer geworden. Irgendwann konnten die Túatha Dé Danann keine Toten mehr zurückholen, vergaßen das Wissen der Welt. Ihre Malereien waren zwar noch wunderschön, erwachten aber nicht mehr zum Leben. Und das tödliche Blut brachte keine Herzen mehr zum Verstummen, sondern war nur noch schmerzhaft. An dem Tag, an dem die Göttin Danu den Thron Ironfalls an einen Menschen verlor, verstummten die Gaben der Túatha Dé Danann ganz. Das Einzige, was blieb, waren die Symbole auf ihren Handrücken.« Und eine besondere Leidenschaft für ebenjene Gabe: eine Intuition, ein Geschick.

»Ich glaube, Papa hat mir von den Räuberinnen erzählt«, flüsterte das Mädchen auf einmal. Anscheinend waren die Gadaí bekannter, als ich dachte. »Er hat gesagt, dass sie Frauen entführen.«

»Da hat dein Vater nicht unrecht.«

Die Kleine begutachtete immer noch die Zeichnung im Schnee.

»Und ihre Anführerin soll grausam sein.«

Ich kramte nach einer weiteren Pflaume und reichte sie ihr.

Gierig streckte sie ihre Finger nach der süßen Frucht aus, diesmal, ohne zu zögern. »Vielleicht ist sie das.«

Sie verschlang die Pflaume, und ich musste dem Drang widerstehen, ihr sofort eine neue zu geben. Als die Frucht verschwunden war, zeichnete die Kleine ebenfalls etwas in den Schnee. Kurze Zeit später starrte uns das Gesicht einer Frau mit gequältem Ausdruck entgegen. »Die Haare der Anführerin haben die Farbe von Mondlicht«, erklärte sie mir.

»Warum sieht sie so traurig aus?«, wollte ich wissen.

Das Mädchen zuckte mit den Schultern. »Weil sie viele Menschen tötet, muss sie wohl traurig sein. Ich wäre traurig, wenn ich jemanden töten würde.«

Ich vergewisserte mich, dass die Kapuze meines Umhangs, den ich über meinem ledernen nachtschwarzen Wams trug, noch an Ort und Stelle war. Eines Tages würde das Mädchen erkennen müssen, dass manche Tote keine Trauer verdienten. Dass nicht jeder Tod ein Verlust war.

Wir schwiegen einen Moment und blickten auf die Zeichnungen im Schnee.

»Wie ist dein Name?«, fragte ich schließlich.

»Ciara«, erwiderte das Mädchen zögerlich.

Ein Lächeln stahl sich auf meine Lippen. »Ein schöner Name. Du musst auf ihn aufpassen, Ciara.« Ich nickte in Richtung der Sklavenhändler, die sich das Bewusstsein wegtranken. »Solche Männer wollen dir deinen Namen stehlen, wollen dich zu ihrem Eigentum machen. Dein Name ist das Kostbarste, was du besitzt.« Ich zog eine weitere Pflaume hervor und legte sie in die Hand des Mädchens. »Wirst du auf ihn achten?«

Als hätte er gespürt, dass ich über ihn und seine Saufbrüder sprach, drehte sich einer der Männer zu uns um. Sein Blick fiel erst auf mich, dann auf die Pflaume, die Ciara an sich presste wie einen Schatz, den es zu beschützen galt. Er knurrte dem Mann, der neben ihm saß, etwas Unverständliches zu. Dann erhob er sich schwerfällig und taumelte in unsere Richtung.

Wortlos griff er an mir vorbei, entriss Ciara die Pflaume, warf sie in den Schnee und zerquetschte sie mit seinem ledernen Stiefel.

Ohne zu zögern, holte ich eine weitere Pflaume aus dem Beutel an meiner Hüfte hervor und reichte sie Ciara, während ich mich vor sie schob. Aus dem Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr, die mich innerlich aufatmen ließ. Wurde auch Zeit.

Der Mann zog die Brauen zusammen. »Du scheinst nicht verstanden zu haben, dass du uns nur durch den Wald führen sollst. Die hier«, er gestikulierte wild zu den Frauen, »gehen dich gar nichts an.«

Ich neigte den Kopf leicht zur Seite, während ich seinen dunklen Blick herausfordernd erwiderte. »Ich entscheide selbst, was mich etwas angeht und was nicht.«

»Dein Mann hat dir wohl keine Manieren beigebracht, Weib«, knurrte der Händler. Er schwankte so sehr, dass er Mühe hatte, sich auf den Beinen zu halten. »Vielleicht sollte ich das nachholen.«

Er hob eine Hand, doch ehe er wagen konnte, mich zu berühren, hatte ich meinen Dolch von meiner Hüfte befreit und die Klinge in seiner Brust versenkt.

Dem erschrockenen Schmerzensschrei des Mannes folgten zahllose weitere, die die Stille der mondklaren Nacht zerrissen, während Schwarzgekleidete den Rastplatz der Händler stürmten.

»Banshee!«, schrie einer der Sklavenhändler.

Ich versetzte dem Erdolchten einen Tritt gegen die Brust. Er stolperte rücklings, ging mit einem dumpfen Aufprall zu Boden und blieb dort liegen. Neben der Pflaume, die ihn das Leben gekostet hatte.

Ein weiterer Mann torkelte an Ciara und mir vorbei, dann nahm ich einen vertrauten Laut wahr. Den Ruf einer Krähe, imitiert von einer menschlichen Stimme. Reflexartig warf ich mich über das Mädchen und riss es zu Boden. Eine Sekunde später hörte ich das markante, zischende Geräusch eines Pfeils, der, begleitet von einem gurgelnden Laut, sein Ziel traf. Den übrigen Frauen bedeutete ich mit einer hektischen Kopfbewegung, sich ebenfalls flach in den Schnee zu legen. Für einen kurzen Moment meldete sich ein altbekannter Schwindel hinter meinen Schläfen. Dann war er verschwunden. Zum Glück, denn einen Anfall konnte ich gerade nicht gebrauchen.

Ciara zitterte unkontrolliert unter mir, so heftig, dass auch mein Körper vibrierte. Ich konnte nur hoffen, dass ich ihr den Anblick des blutgetränkten Schnees, mit dem die Lichtung nun bedeckt war, so gut es ging ersparen konnte.

Stumm zählte ich die Sekunden, bis das Geschrei der Männer verebbte und schließlich ganz verstummte. Ich musste nicht aufsehen, um zu wissen, dass die mörderischen Schatten einen Kreis um uns gebildet hatten.

»Hörst du das?«, flüsterte ich, während ich mich langsam erhob und Ciara auf die Füße zog.

Das Mädchen schüttelte den Kopf.

Ich schloss die Augen und lauschte einen kurzen Moment lang der Stille. Freiheit war kein tosender Sturm, sondern die lautloseste, sanfteste Brise. Freiheit brachte Stille. Totenstille.

Als ich die Augen öffnete, wandte ich mich den schattenhaften Gestalten zu, die von Kopf bis Fuß in schwarzes Leder gekleidet waren. Wadenlange, mit metallenen Knöpfen verzierte Wämser verhüllten ihre Oberkörper, eng anliegende Hosen und beinahe kniehohe Stiefel ihre Beine. Ihre Gesichter lagen unter weiten, ebenfalls schwarzen Kapuzen verborgen.

Ciara presste sich an mich. Ihr Herz pochte so heftig, dass ich fürchtete, es würde jeden Moment aus ihrer Brust springen. Behutsam strich ich über ihr lockiges Haar, wartete darauf, dass die Stille auch sie beruhigte. Den übrigen Frauen gab ich mit einem Kopfschütteln zu verstehen, dass sie sich nicht von der Stelle rühren sollten.

»Zähl sie, Ciara.«

Ich beobachtete das Mädchen kurz dabei, wie seine Augen panisch über die Gestalten huschten, dann fiel mein Blick erneut auf die vermummten Neuankömmlinge.

»Man sagt, dass ihr Männer tötet, die um ihr Leben flehen.« Ich trat einen Schritt auf sie zu, spürte, dass Ciara mir wie ein Schatten folgte. »Und jene am Leben lasst, die den Tod herbeisehnen.«

Ciaras leises Zählen verstummte.

»Wie viele sind es?«, hauchte ich.

Das Mädchen umklammerte meinen Arm so fest, dass es schmerzte. »Zwölf.«

Ich neigte den Kopf zur Seite. »Mir scheint, ihr habt jemanden verloren, Gadaí.«

Ein dunkles, melodisches Lachen ertönte, dann löste sich eine schlanke, hochgewachsene Gestalt aus dem Kreis. In einer Hand hielt sie einen Bogen, in der anderen einen Pfeil mit einer doppelten Spitze. »Kein großartiger Verlust, wenn du mich fragst.«

Ein Lächeln umspielte meine Lippen. »Das wage ich zu bezweifeln.«

Anstatt zu antworten, hob die schattenhafte Gestalt den Bogen, legte einen Pfeil an, zielte auf meine Brust und ließ los. Ich wusste, dass der Pfeil sein Ziel nicht verfehlen würde.

Ciaras schriller Schrei hallte in meinen Ohren wider, als ich sie hinter mich drängte, eine Hand hob und das Geschoss in der Luft ergriff, ehe seine doppelte Spitze mich auch nur streifen konnte. Dabei löste sich die Kapuze meines Umhangs und rutschte nach hinten. Ich wollte sie wieder aufsetzen, doch die Art, wie der kleine Körper hinter mir erstarrte, verriet, dass es zu spät war. Vorsichtig warf ich einen Blick über die Schulter.

Ciara starrte mein langes weißes Haar an. Unwillkürlich musste ich daran denken, wie sie das Haar der Anführerin der Gadaí als mondlichtfarben beschrieben hatte. Sie bewegte die Lippen, ohne einen Laut herauszubringen, dann sah sie hinunter zu meiner Hand, auf der kaum sichtbar ebenjenes Symbol prangte, das ich in den Schnee gezeichnet hatte.

Erschrocken wich sie zurück.

»Dreizehn«, hauchte das Mädchen, den angsterfüllten Blick auf mein mit purpurfarbenen Malen gezeichnetes Gesicht gerichtet.

Verdammt. Ihre Furcht versetzte mir einen Stich in die Brust. Ich wandte den Blick ab, ließ ihn über das Werk meiner Räuberinnen schweifen, bis er an einem Männerkörper hängen blieb. Sein hektisch bebender Brustkorb verriet, dass er noch lebte.

»Bring sie hier weg, Cer.« Ich fixierte den einzigen Überlebenden. »Ich komme gleich nach.«

Die Bogenschützin trat neben mich und nahm ihren Pfeil wieder an sich. Mit ihrer freien Hand zog sie die schwarze Mundbedeckung hinunter, die alle Gadaí trugen. »Ich habe ihn extra für dich leben lassen. Was selbst für mich ziemlich grausam ist. Und du weißt, dass das etwas heißen muss, El.«

Ich wandte mich zur Seite und zwinkerte ihr zu. »Lass mir diese eine Freude im Leben.«

Cera verdrehte die tiefbraunen Augen. Eine einzelne Strähne ihres schulterlangen, kastanienfarbenen Haares hatte sich aus der Kapuze gestohlen. Sie stieß ein raues Lachen aus, als ich die Strähne nahm und behutsam zurück an ihren Platz schob. »Deinetwegen wird mir nach meinem Tod bestimmt der Zutritt nach Annwn verwehrt werden«, beschwerte sie sich.

Mein Blick glitt über die Toten, die diese Nacht gefordert hatte. Mir tat es um keinen einzigen leid. Ich schritt zu dem Mann, den ich erdolcht hatte, und zog meine Waffe mit einem heftigen Ruck aus seinem Fleisch.

»Annwn?« Die sagenumwobene Anderswelt, die man angeblich nach dem Tod betrat, glich Legenden nach einem Paradies, in dem ewiger Frieden herrschte. Definitiv kein Ort, an dem Mörderinnen wie ich willkommen sein würden. »Ich glaube, sie werden uns beiden den Zutritt verwehren, Cer.«

Als meine Räuberinnen die Frauen von der Lichtung gebracht hatten, näherte ich mich dem noch atmenden Leib. Es war der Alte, der Angst vor dem Wald hatte.

Ich genoss die Furcht in seinen Zügen. Genoss die Fassungslosigkeit, mit der er mich anstarrte, während ich mit einem Finger über die blutgetränkte Klinge meines Dolches glitt.

»Du!«, stieß er schließlich hervor. Sein hektischer Blick fiel erst auf mein weißes Haar, dann auf mein Gesicht. Zweifellos starrte er die purpurfarbenen Male an, die einen Großteil meiner blassen Haut bedeckten. »Du … Du bist die, vor der wir gewarnt wurden. Du … Du tötest Unschuldige!«

Ein Lachen verließ meine Kehle, tief und grausam. »Unsere Definition davon, wer unschuldig ist, geht weit auseinander.«

Ich kniete mich zu ihm hinunter. Erst jetzt sah ich, was Cera mit ihrer Grausamkeit gemeint hatte. Der Schaft eines Pfeils ragte aus seinem Unterleib hervor, tränkte sein Hemd und den Umhang mit Blut.

»Ich habe eine Nachricht für den König«, flüsterte ich. »Kannst du sie ihm für mich überbringen?«

Lächelnd strich ich mit meinen blutigen Fingern über die Brust des Sklavenhändlers, ertastete seinen hektischen Herzschlag. Lauschte seinem angsterfüllten Schweigen. Ich beugte mich näher zu ihm, bis ich seinen heißen Atem auf meinem Gesicht spüren konnte.

»Lang lebe der König«, hauchte ich in sein Ohr.

Dann durchtrennte ich seine Kehle. Und ließ das vergossene Blut eine weitere Warnung an den unrechtmäßigen König Ironfalls sein.

2. Kapitel

Ich spürte König Kierans missbilligenden Blick auf mir, als ich mich am nächsten Morgen in den sonnenlichtgefluteten Sitzungsraum des Rates schob. Dabei war ich diesmal erstaunlich pünktlich. Mein Blick streifte das schon recht lange Protokoll, das vor Devin auf der sichelförmigen Tafel lag.

Mehr oder weniger pünktlich.

»Was habe ich verpasst?«, flüsterte ich Shani zu, als ich mich auf meinen gewohnten Platz neben ihr fallen ließ. Im Gehen hatte ich begonnen, hastig mein langes, kupferfarbenes Haar zu flechten. Den fertigen Zopf schob ich über meine rechte Schulter, dann musterte ich die Kriegsmeisterin. Sie hantierte gerade mit ihrem Lieblingsmesser herum, das sie liebevoll »Totenbringer« nannte.

»Das Übliche«, erwiderte Shani, während ihre schlanken Finger über die Klinge glitten. Jeder andere Mensch hätte sich längst geschnitten, aber nicht Shani. Sie fügte Verletzungen nur anderen zu, nie erlitt sie selbst eine. Abgesehen von dem Brandmal, das sich über ihr linkes Auge erstreckte. Das Symbol der Túatha Dé Danann, das sie auf ihrem Handrücken trug, zählte nicht, weil sie damit geboren worden war. Genau wie ich, Devin und Finn, die anderen beiden Mitglieder des königlichen Rates.

»Wir haben gerade über den Überfall letzte Nacht gesprochen. Hast du davon gehört, Heilmeisterin?«

Schlagartig verneinte ich.

Shanis Miene verfinsterte sich. »Die Gadaí haben Händler aus einem der südlichen Dörfer überfallen, die auf dem Weg nach Ironfall waren.«

»Wirklich?«, fragte ich und gab mir Mühe, entsetzt zu klingen. In Gedanken korrigierte ich Händler zu Sklavenhändler, die den Tod mehr als verdient hatten. »Gab es Überlebende?«

Shani schüttelte den Kopf, die Augen geschlossen. Ihr dichtes schwarzes Haar trug sie heute offen. Es fiel ihr in voluminösen Wellen über die trainierten Schultern. Ihre tiefrote Tunika, die oberhalb der Hüfte mit einem breiten ledernen Gürtel befestigt war, markierte sie als Angehörige des Kriegsinstituts. Dieses war für die Ausbildung der zweiten Garde verantwortlich. Genauso wie meine dunkelgrüne Tunika mich der zweiten der vier Schulen Ironfalls zuwies: dem Heilinstitut. Die kupferfarbenen Broschen über unseren Herzen verkündeten unsere Ränge als Meisterinnen und Leiterinnen der Schulen.

»Alle tot«, knurrte Shani. »Die meisten mit durchgeschnittener Kehle. Es war ein Gemetzel.«

Ich presste bestürzt eine Hand auf die Brust, während ich innerlich nicht aufhören konnte, zu lächeln. »Wie grausam.«

»Unmenschlich«, stimmte Finn mir zu, der neben Devin am gegenüberliegenden Ende der sichelförmigen Tafel saß. Er blickte gedankenverloren aus dem Fenster, durch das die ungezähmte Irische See zu sehen war. Das zurückgebundene kastanienbraune Haar und die dunkelblaue Tunika stellten einen Kontrast zu seiner blassen Haut dar. Ich war mir ziemlich sicher, dass er keine Ahnung hatte, wovon wir sprachen. Manchmal beneidete ich den Leiter der Kunstschule darum, der Realität so leicht entfliehen zu können. Während es unsere Aufgabe war, uns mit ihrer Hässlichkeit herumzuschlagen.

»Was hatten die Händler bei sich?«, schaltete sich Devin ein, während er die Ärmel seiner dunkelbraunen Tunika hochschob. »Was wollten sie verkaufen?« Seine blonden Locken hingen dem Geschichtsmeister wirr in die Stirn, aber er machte sich nicht die Mühe, sie fortzustreichen. Auf Devins Schulter thronte wie gewohnt sein schneeweißer Fuchs namens Quinn, der ihn fast überallhin begleitete.

»Wir haben keine Ware bei ihren Leichen gefunden«, antwortete Shani. »Vermutlich haben die Gadaí sie gestohlen.«

Das hatten sie in der Tat. Sodass keines der drei anderen Ratsmitglieder etwas von der tatsächlichen Ware der Händler wusste. Das war mein Dilemma. Würde ich behaupten, dass es Sklavenhändler waren, würde meine Behauptung eine Reihe an Folgefragen nach sich ziehen wie etwa: Woher sollte ich das wissen, wenn ich nicht anwesend gewesen war?

Mittlerweile vermutete ich, dass der König selbst Kenntnis über den Schwarzmarkt besaß, oder wie er hier genannt wurde: der Schlund. Dass er absichtlich blind war für den tiefsten Untergrund der Stadt, wo Menschenhandel und andere Ungeheuerlichkeiten stattfanden. Und den Herrscher Ironfalls bloßzustellen, würde mich nicht nur meinen Platz im Rat, sondern auch mein Leben kosten. Ich tröstete mich mit dem Gedanken, dass ich die Frauen aus den Dörfern rechtzeitig abfing, bevor sie in den Schlund verkauft werden konnten.

Immer wieder warf ich vorsichtige Blicke in Richtung des Königs. Kierans dunkles, kurzes Haar wirkte heute etwas ungeordnet, und der Anflug eines Bartes hatte sich auf seine markante Kieferpartie gestohlen. Er saß in der Mitte der sichelförmigen Tafel. Shani und ich hatten unsere Plätze am rechten Ende der Sichel, Devin und Finn am linken. Ich beneidete den König um diese stoische Ruhe, die er nur selten abzulegen schien. Mein Blick fiel auf das Schachbrett, das vor ihm aufgebaut war. Dann musterte ich die Männer, die neben ihm standen.

Kieran wurde wie stets von zwei Leibwächtern der ersten Garde und seinem Berater Arthur Ó Bradáin flankiert. Als Arthur meinen Blick bemerkte, schenkte er mir ein anzügliches Grinsen. Er hatte ähnlich dunkles Haar wie der König selbst, aber seines reichte ihm beinahe bis zum Kinn. Seit jeher erinnerten mich seine Augen an die der Wölfe, denen ich manchmal im Wald begegnete. Ich konnte es nicht erwarten, sein Blut an meinen Händen zu spüren. Noch hatte ich ihn verschont. Aber wenn er mich noch einmal auf diese Art angrinste, würde sein abgetrennter Kopf schon morgen vor dem Stadttor liegen.

Die tiefe Stimme des Königs riss mich aus meinen Mordfantasien. »Bisher wurde noch nie eine Gadaí im Innern der Stadt gesichtet, immer nur im Wald«, richtete er das Wort an Shani. »Oder hat sich das mittlerweile geändert?« Die Dunkelheit in seiner Stimme machte seinen Augen, seinem Haar und seiner Kleidung Konkurrenz.

Wenn ich ihn sprechen hörte, konnte ich verstehen, warum er trotz seines noch recht jungen Alters ein Ansehen in Ironfall genoss, das sein Vater, der erste menschliche König, nie erreicht hatte.

Shani schüttelte den Kopf. »Noch haben wir sie nicht in der Stadt gesehen.« Ein grausames Lächeln stahl sich auf ihre Lippen. »Aber ich kann es nicht erwarten, bis sich das endlich ändert. Dann werde ich meine Hände in ihrem Blut baden.«

Reizende Vorstellung.

»Ew«, murmelte Devin. »Behalte deine Todesfantasien bitte für dich, Shani.«

»Ich würde den Tod mit warmen Farben malen, nicht mit kalten«, sagte Finn, einen verträumten Ausdruck im Gesicht.

Shani rollte mit den Augen, bevor sie Finn einen tadelnden Blick zuwarf, den er nicht zu bemerken schien. »Ich weiß nicht, wer schlimmer ist. Elaine, die körperlich fast nie anwesend ist, oder du, der körperlich zwar da ist, aber in Gedanken ganz woanders.«

»Hast du heute einen Rostfleck auf deinem ach so geliebten Totenbringer gefunden, oder warum bist du so mies drauf?«, schaltete sich Devin ein. »Lächle, Shani.«

»Ich werde lächeln, sobald du endlich aus dem Rat verbannt wirst.«

»Deine gute Laune kennt keine Grenzen«, erwiderte Devin, während er offenbar nachvollziehen wollte, was Finn in der Ferne anstarrte.

»Aber meine Geduld kennt Grenzen. Du tätest gut daran, sie nicht zu überschreiten, Lehrer.«

»Für dich immer noch Lehrmeister.«

Ich legte eine Hand auf Shanis Arm und drückte ihn leicht. Eine sanfte Berührung wie diese konnte sie abkühlen, wann immer Devin sie wieder zur Weißglut trieb.

Der König fuhr sich unterdessen mit einer Hand übers Gesicht, sichtlich ermüdet von seinem Rat. Ein anderer würde mir in diesem Moment vielleicht leidtun. Nicht jedoch Kieran. Nichts, was ich ihm antat, würde mir jemals leidtun.

»Es dürfte allen aufgefallen sein, dass die Händler aus den Dörfern immer seltener werden«, meldete sich Shani erneut zu Wort. »Entweder fallen sie den Gadaí zum Opfer oder dem Fluch des Waldes. Und die, die es hierherschaffen, berichten mittlerweile ebenfalls von einem Kälteeinbruch in ihrem Zuhause. Bald werden auch sie uns nicht mehr mit Ressourcen versorgen können. Und alle Versuche, Hilfe übers Meer zu bekommen, sind gescheitert.« Shani lehnte sich zurück, die Arme vor der Brust verschränkt. »Jedes Schiff, das in See sticht, sinkt, kaum dass es die Küste verlassen hat. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchhalten können, wenn Ironfall immer mehr von der Außenwelt abgeschnitten wird.«

»Wie sieht es mit dem Wild im Wald aus?«, wollte der König wissen.

Shani zuckte mit den Schultern. »Ab und an wird meine Garde fündig, aber mittlerweile verirrt sich kaum noch ein Tier in die äußeren Waldgebiete. Und tiefer dringen wir wegen des Fluchs nur ungern ein.«

Der Blick des Königs fand meinen. Er nickte kaum merklich. Forderte mich damit wortlos auf, ebenfalls einen Statusbericht des Heilinstituts abzugeben. »Die Belieferung durch die Händler ist auch bei mir ins Stocken geraten«, begann ich. »Bis jetzt sind meine Vorräte noch relativ gut gefüllt, aber die Krankheiten in der Stadt werden nicht weniger. Ich befürchte, dass meine Vorräte in ein paar Monaten erschöpft sein werden.« Denn alles, was man in Ironfall säte, starb dank des Fluches.

In einem Punkt irrten sich sowohl der König als auch der Rat: Die Gadaí überfielen, töteten und raubten nicht wahllos Händler aus. Sie kümmerten sich nur um Sklavenhändler.

Stille breitete sich im Raum aus, bleierner als der Schnee, der die Zweige der Bäume niederdrückte.

Shani hatte noch immer die Arme vor der Brust verschränkt. Ihre dichten Augenbrauen waren zusammengezogen, während sie den König musterte. »Einen Feind kann man töten. Aber gegen diesen Gegner können meine Waffen nichts ausrichten, Kieran. Diesem verdammten Winter sind wir schutzlos ausgeliefert.«

»Was bleibt, wenn alles stirbt?«, fragte Finn. »Jeder Baum, jedes Tier? Jeder Mensch? Jedes Kunstwerk des Lebens?« Zum ersten Mal, seitdem ich den Raum betreten hatte, sah er in die Runde anstatt aus dem Fenster.

Niemand antwortete ihm. Denn wir alle kannten die Antwort.

Nichts.

Kurz darauf erklärte der König die Sitzung für beendet. In den drei Jahren, die ich nun schon Mitglied in seinem Rat war, waren wir noch nie so sehr auf der Stelle getreten wie in den letzten Monaten. Das Problem des immerwährenden Winters wurde immer wieder angebracht, aber niemand lieferte Lösungen. Weil es keine gab.

Doch, eine Möglichkeit stand uns zur Verfügung. Aber ich war die Einzige, die davon wusste. Die Einzige, die den wahren Grund für die Kälte kannte. Aber wenn ich den Grund offenbarte, könnte ich meinen Hals auch gleich selbst in die Schlinge des Galgens hängen. Denn das wäre der Ort, an den mich Kieran bringen würde, sollte er die Wahrheit erfahren. Sollte er herausfinden, dass ich nur so lange seine Heilmeisterin war, bis sich die Schatten der Nacht über Ironfall senkten.

»Mal wieder eine dieser unnötigen Sitzungen, die auch schriftlich hätten abgehalten werden können«, beschwerte sich Devin, als er an unserem Ende des Tisches vorbeiging. Er fuhr mir kurz durchs Haar, während mir der Fuchs auf seiner Schulter einen grimmigen Blick zuwarf.

»Hey, El.«

»Hey, Dev.«

Als er dasselbe bei Shani versuchte, packte sie sein Handgelenk. »Hängst du an deinen Fingern, Devin?« Ein mörderisches Funkeln blitzte in Shanis dunklen Augen auf. »Wenn ja, würde ich dir empfehlen, sie bei dir zu behalten.«

Devin riss sich los und hob theatralisch beide Hände, während Quinn beinahe von seiner Schulter rutschte. »Kommt nicht wieder vor.«

Ich erhob mich und wollte gerade hinter Shani den kleinen Raum verlassen und in die Große Halle dahinter treten, als mich die tiefe Stimme des Königs zurückhielt.

»McLean.«

Innerlich verfluchte ich mich dafür, nicht schneller hinausgestürmt zu sein. Ich wandte mich um und neigte den Kopf leicht nach unten. »Mein König?«

Er nickte zu dem Schachbrett, das vor ihm aufgebaut war. »Setz dich.«

Es war bei Weitem nicht das erste Mal, dass er mich zu einem Schachspiel einlud. Und jedes Mal war der Grund dafür derselbe: Ich hatte irgendetwas angestellt.

Anfangs hatte ich mich geehrt gefühlt, mich an solch einem vornehmen Spiel beteiligen zu dürfen. Ich hatte es früher nie gespielt, hatte es nur gelernt, indem ich Devin und Finn bei ihren Partien über die Schulter geschaut hatte. Als ich dann selbst in das Taktikspiel einstieg, hatte ich mich mit jedem Sieg über meine Ratsmitglieder gebrüstet. Aber den König hatte ich noch nie besiegt.

»Schwarz oder weiß?« Kieran sah mich nicht an, während er die Frage stellte, sondern musterte gedankenverloren das Spielbrett. Mit seinen Fingern spielte er am silbernen Anhänger der Kette herum, die er nie abzulegen schien.

»Schwarz«, antwortete ich wie immer.

Dann spielten wir.

Relativ schnell stahl ich ihm einen Läufer, büßte aber dafür kurz darauf eines meiner Pferde ein.

Schweigsam vollzogen wir Zug um Zug, während sich ein ungutes Gefühl in meiner Magengegend ausbreitete. Obwohl ich schon unzählige Male gegen ihn gespielt hatte, hatte ich seine Spieltaktik noch immer nicht durchschaut. Aber das war es nicht, warum ich mich unwohl fühlte. Es war sein Schweigen.

Ab und an blickte ich auf und musterte Kieran. Er sah das Brett mit derart düsterer Miene an, als wäre das Spiel ein Krieg, den es zu gewinnen galt. Für einen Sekundenbruchteil fragte ich mich, wie er wohl aussehen mochte, wenn er die Kontrolle verlor. Wenn er die Maske des stoischen Regenten ablegte und einfach nur der Mann war, der sich darunter verbarg. Wie seine Stimme klingen würde, wenn die Ruhe aus ihr floh.

Göttin, Elaine. Reiß dich zusammen.

»Du tust es schon wieder«, sagte Kieran unvermittelt.

Ertappt senkte ich den Blick und konzentrierte mich auf das Spiel. »Was? Euch schlagen?«

Unter meinen Wimpern hervor sah ich, wie er die Ellenbogen auf der Tischplatte abstützte und sich etwas nach vorn beugte. Für einen kurzen Moment glitt meine Aufmerksamkeit zu der Brandnarbe, die seinen rechten Handrücken zierte. »Mich ansehen, als wäre deine Gabe nicht das Heilen, sondern das Töten.«

Ich nahm ihm einen Bauern, brach damit durch seinen Verteidigungswall. Vielleicht sollte ich mir wirklich angewöhnen, ihn freundlicher anzusehen. Also zwang ich mich zu einem Lächeln.

»Ihr seid mein König«, erwiderte ich schließlich. Das sollte eigentlich Grund genug sein, um keine verräterischen Gedanken in seine Richtung zu entwickeln.

Eigentlich.

»Bin ich das wirklich?«

Unter dem Tisch ballte ich eine Hand zu einer Faust. Kieran war nicht mein König, würde es niemals sein. Aber das offen zuzugeben, würde einem Todesurteil gleichkommen.

Deshalb nickte ich nur.

Kieran hob eine Augenbraue. »Warum kommt es mir dann immer wieder zu Ohren, dass du aus unerklärlichen Gründen nie da bist, wenn einer meiner Männer deine Hilfe als Heilerin braucht? Gestern ist schon wieder einer verstorben, und du warst nicht da. Zum dritten Mal in Folge.«

Darauf lief es also hinaus.

»Mit Verlaub, mein König. Ich bin Heilerin, keine Göttin. Ich kann keine Wunder vollbringen. Ebenso wenig kann ich verstummte Herzen wieder zum Schlagen bringen oder an mehreren Orten gleichzeitig sein.«

Kieran stieß ein leises Lachen aus. »Verkauf mich nicht für dumm, McLean. Ich merke doch, wie du absichtlich Zeit vergeudest, wenn du meinen Männern helfen sollst. Eine wahre Heilerin will so vielen Menschen helfen wie möglich. Nicht nur wenigen. Du heilst nur die, die du heilen willst, und das ist gefährlich.«

Es gab so viel, was ich ihm über seine Männer der ersten Garde und ihre Beziehungen zum Schlund erzählen wollte. Aber als Heilmeisterin und Ratsmitglied musste ich meine Zunge im Zaum halten. Des Nachts als Gadaí konnte ich offener mit meiner wahren Meinung umgehen. Das war die Zeit, in der ich Rache nahm. Das waren die Stunden, in denen ich ich selbst sein durfte.

Kierans Dame schlug mein Pferd. »Ich muss gestehen, dass ich es nach wie vor erstaunlich finde, dass alle Heilmeister vor dir innerhalb kürzester Zeit gestorben sind.«

Ich hielt inne, die nächste Schachfigur zwischen den Fingern.

»Ich finde es erstaunlich, dass Ihr mir unterschwellig etwas vorwerft, von dem Ihr genau wisst, dass ich es nicht getan haben kann. Der Kodex verbietet einen Verrat an der Krone.« Und das Töten von mir vorhergegangenen Heilmeistern würde einem Verrat gleichkommen.

Für einen kurzen Moment huschte Kierans Blick zu meiner Hand. Dorthin, wo Danus Mal sichtbar war, das mich als Túatha Dé Danann verriet.

»Du legst mir Worte in den Mund, Heilerin.«

»Ihr unterstellt mir Verrat, mein König.«

Kieran lachte erneut. »Für die drittbeste Heilerin hast du eine unheimlich ungezügelte Zunge. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du deinen Rang vergisst.«

»Im Moment bin ich die Beste, die Ihr habt.« Es war nicht das erste Mal, dass er mir vorhielt, dass ich nicht Institutsleiterin geworden war, weil ich die beste Heilerin war. Sondern weil die beiden Heiler, die vor mir Leiter hätten werden sollen, umgekommen waren. Vergiftet und von der Brücke gestoßen. Ein Umstand, auf den ich nicht sonderlich stolz war, aber es war nötig gewesen, um in den Rat des Königs zu kommen. Um ihm so nah zu sein wie möglich.

»Du bist die Einzige, die genügend Erfahrung besitzt. Wir wissen beide, dass das der einzige Grund ist, warum du immer noch in diesem Rat sitzt.«

Kieran lehnte sich nach hinten, die Arme vor der breiten Brust verschränkt. Das schwarze, überraschend schlichte Hemd spannte über seine Oberarme, während er mich musterte, als wäre ich ein Rätsel, das es zu lösen galt.

Ein Rätsel, das ich selbst manchmal nicht ganz verstand.

»Bereite einen deiner Schüler darauf vor, die Leitung des Heilinstituts und deinen Platz im Rat zu übernehmen.«

Ich erstarrte. Ich musste mich verhört haben. »Meine sechs Jahre sind noch lange nicht vorbei.«

»Du hattest deine Chance, McLean. Mehr als eine. Ich brauche Leute, die loyal sind. Und an deiner Loyalität habe ich Zweifel.«

»Ich kenne die Regeln des Kodex«, widersprach ich.

Ein Kodex, der nach dem Massaker Ironfalls vor zwanzig Jahren sicherstellen sollte, dass sich die in der Stadt verbliebenen Túatha Dé Danann nicht erneut gegen die Menschen erheben konnten. Das Einzige, was man uns gelassen hatte, waren unsere Institute, in denen wir unseresgleichen unterrichten durften, wie Danu es einst selbst getan hatte.

»Tust du das wirklich?«

Ich nickte erneut und zwang mich mühsam, jetzt nichts Falsches zu sagen. Jedes unvorsichtige Wort könnte mich alles kosten, wofür ich drei Jahre lang gearbeitet hatte. Wobei das bereits der Fall zu sein schien. Ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht damit, dass er mich aus dem Rat werfen würde. Auf diese Weise hätte ich meinen Platz im Schloss verwirkt und würde den Plan meiner Gadaí in Gefahr bringen.

»Ich versuche immer mein Bestmögliches, um Eure Männer zu heilen«, fügte ich hinzu. Erst jetzt merkte ich, wie sich meine Finger in den Stoff meiner dunkelgrünen Tunika krallten. Wie sich mein Puls immer mehr beschleunigte. »Wirklich.«

Kieran seufzte. »Lüg mich nicht an. Uns ist beiden bewusst, dass du genau weißt, was du tust. Alle Männer, die gestorben sind, hättest du retten können. Aber du hast es nicht getan. Bei Shanis Garde aus Túatha Dé Danann passiert dir das nie, nur bei meiner menschlichen Garde. Verzeih mir, dass ich das mehr als auffällig finde.«

»Aber ich –«

»Meine Entscheidung steht schon seit Langem fest, McLean«, unterbrach er mich. Er hielt zwei Finger in die Höhe. »Zwei Monate. In zwei Monaten findet das Fest des Lebens statt. Dort wird dein Nachfolger bekannt gegeben. Bis dahin behältst du deine Position. Am Tag nach dem Fest bist du nicht länger Mitglied des Rates und darfst dich nicht mehr Meisterin nennen. Und du wirst das Schloss ohne irgendwelche Zwischenfälle verlassen.«

Tiefer gruben sich meine Fingernägel in den Stoff an meinen Schenkeln, so wie sich der Hass auf Kieran immer tiefer in mein Herz fraß. Ich verachtete dieses verdammte Fest ohnehin schon genug, weil es jene Nacht markierte, in der die Menschen meinem Volk diese Stadt gestohlen hatten. Aber jetzt hasste ich es noch mehr. Etwas, was ich niemals für möglich gehalten hatte.

Krampfhaft suchte ich nach einem Argument, das ihn von seinem Entschluss abbringen könnte. Aber ein einziger Blick in seine Augen verriet, dass es kein Wort auf der Welt gab, das ihn umstimmen würde. Und wenn ich eines in den drei Jahren gelernt hatte, in denen ich schon in seinem Rat saß, dann das: Wenn der König eine Entscheidung getroffen hatte, ließ er sich von nichts davon abbringen.

Es kostete mich all meine Selbstbeherrschung, um meinen Kopf zu einer winzigen Verneigung zu senken. Eigentlich wollte ich etwas anderes tun.

Ich wollte einen Pfeil anlegen und ihn in Kierans Brust bohren.

Jetzt. Hier.

Doch noch durfte ich nicht. Noch musste er am Leben bleiben.

Mit einem kaum merklichen Nicken erlaubte mir der König, aufzustehen, obwohl wir unsere Partie noch längst nicht beendet hatten. Hastig sprang ich auf und stieß dabei beinahe die Schachfiguren um. Ich wandte mich ab und eilte Richtung Tür.

Raus. Raus hier, bevor ich etwas sagte oder tat, das ich zweifellos bereuen würde.

»Und – McLean?«

Ich hielt mitten in der Bewegung inne. In diesem Augenblick hasste ich nichts mehr als den Klang seiner verdammten Stimme.

»Wenn du dich noch einmal weigern solltest, einen meiner Männer vor dem Tod zu bewahren, wird dich selbst der Kodex nicht mehr beschützen.«

3. Kapitel

Wann immer ich den Blutroten Wald betrat, hatte ich das Gefühl, endlich wieder atmen zu können. Im Dunkeln der Nacht endlich frei zu sein von der Farce, die ich tagsüber aufrechterhalten musste. Nicht mehr die Elaine spielen zu müssen, die ich nur dann war, wenn das wachsame Auge des Königs auf mich gerichtet war.

Kieran.

Meine Knöchel schmerzten, so fest umfasste ich die Zügel.

Ein missbilligendes Schnauben zerriss meine Gedanken.

Sofort lockerte ich meinen Griff und tätschelte den Hals meines nachtschwarzen Hengstes.

Tut mir leid, At.

Wir strichen an verschneiten, blätterlosen Eichen vorbei. Nur sehr vage erinnerte ich mich daran, wie diese Bäume früher ausgesehen hatten. Damals, vor zwanzig Jahren. Als noch eine Göttin auf dem Thron Ironfalls gesessen hatte und das Land noch nicht in ewigem Winter versunken gewesen war. Nun blieben davon nur noch Zeichnungen, Skizzen der Vergangenheit. Aber meine Erinnerungsfetzen sagten mir, dass die Realität um ein Vielfaches atemberaubender gewesen war.

Bald, versprach ich mir selbst. Bald würde Danu auf den Thron zurückkehren und den Winter beenden. Das war jedenfalls die Hoffnung, an die ich mich klammerte.

Schließlich bedeutete ich meinem Pferd, stehen zu bleiben.

Dann zog ich meinen Umhang aus und legte den schwarzen Stoff auf meinen Schoß. Ich fasste hinter mich, griff unter den Kragen meines ledernen Wamses und tastete nach meinem Schleierstein. Doch ich fand ihn nicht.

Ich stieß einen Laut aus, halb Seufzen, halb Lachen.

Normalerweise fiel es mir leicht, den magischen Stein zu entfernen. Vielleicht war es die Anspannung, die sich auf Kierans Worte hin in mir ausgebreitet hatte. Jedenfalls tastete ich diesmal erfolglos zwischen meinen Schulterblättern nach dem Stein, der mein Aussehen veränderte und es mir erlaubte, mich unbemerkt bei Hofe aufzuhalten. Der mein schneeweißes, hüftlanges Haar rot färbte, meine blauen Augen grün werden ließ, meine Stimme verdunkelte. Und die purpurfarbenen Male, die meine Arme und den Großteil meines Gesichts bedeckten, verschwinden ließ. Es war Fluch und Segen zugleich, dass sich der winzige Stein selbst tarnte und sich kaum merklich unter meine Haut pflanzte.

»Verdammt.« Mit zusammengekniffenen Augen schob ich die schwarzen Ärmel des ledernen Hemdes hoch, das ich unter meinem Wams trug, und starrte auf die makellose blasse Haut, die nur eine Tarnung war. Mir war meine eigentliche Gestalt weitaus lieber.

Brauchst du Hilfe, Mensch?, fragte Atteos.

Ich schüttelte den Kopf. Obwohl ich kein Mensch war, nannte Atteos mich immer so. Mittlerweile hatte ich es aufgegeben, ihn zu korrigieren. Alles gut.

Du hast Panik.

Manchmal hasste ich es, dass Seelenpferde die Gemütszustände und Gedanken ihrer Reiterinnen und Reiter lesen konnten. Als ob es nicht schon anstrengend genug war, zu den ungünstigsten Zeitpunkten die Stimme eines übel gelaunten Gauls in meinen Gedanken zu haben, egal, wo ich mich befand. Seine nervtötenden Kommentare musste ich ertragen, seitdem Atteos mich einst als seine Reiterin auserwählt hatte.

Das habe ich gehört.

Leise lachend stieg ich von seinem Rücken. Solltest du auch hören.

Ich löste die oberen Knöpfe meines Wamses, um nochmals zu versuchen, den Stein zu lokalisieren, als plötzlich eine vertraute Stimme hinter mir ertönte.

»Göttin, Elaine.« Warme Finger legten sich in meinen Nacken, dann strich jemand mein langes, noch rotes Haar über die Schulter. Cera zerrte den Rückenausschnitt meines Wamses so weit nach unten, dass die eiskalte Nachtluft einen Schauer auf meiner nackten Haut hinterließ.

»Siehst du ihn?«, stieß ich zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.

»Noch nicht«, antwortete sie. Im nächsten Moment spürte ich die Spitze einer Klinge zwischen meinen Schultern. »Aber das haben wir gleich. Könnte ein bisschen blutig werden.«

Menschen sind widerlich, ertönte die Stimme meines Pferdes in meinen Gedanken. Ich presste meine Stirn an Ats Hals und beruhigte meinen Atem, während Cera den Stein mithilfe ihres Dolches entfernte. Für einen kurzen Moment brannte es, aber dann war der Schmerz fort.

Danke für deine qualifizierten Kommentare, Atteos.

Ich wollte mich umdrehen, aber Cera hinderte mich daran. Stattdessen trat sie noch näher, bis ich ihren warmen Atem in meinem Nacken spürte.

»Lass mich.«

Und ich ließ sie. Während Cera das Blut von meiner Haut wischte, schloss ich die Augen und lauschte in die Nacht. Mit der Berührung ihrer Fingerspitzen ergriff eine Ruhe von mir Besitz, die ich lächelnd willkommen hieß.

»Willst du, dass ich den Schnitt zwischen deinen Schulterblättern vergrößere? Damit man den Stein leichter herausholen kann? Aber ich warne dich, das wird wehtun.«

Ich schüttelte leicht den Kopf. »Ich will nicht das Risiko eingehen, dass er tagsüber rausfällt.«

Cera gab einen merkwürdigen Laut von sich, als würde sie seufzen und stöhnen zugleich. »Zugegeben, das wäre nicht gerade optimal.« Sie streckte einen Arm aus und reichte mir den Schleierstein, den ich in einem grob gewebten Beutel an meinem Gürtel verstaute. Dann beobachtete ich mein Haar und meine Arme.

Stück für Stück zeigten sich meine zuvor verschleierten Male, wurde mein Haar wieder weiß. Die purpurnen Verfärbungen schlängelten sich über meine Haut. Sie nahmen ihren Ursprung beim Symbol Danus, das auf meinem rechten Handrücken prangte und durch keinen Schleierzauber der Welt verborgen werden konnte. Ebenso wenig wie tiefe Narben. Die Male bewiesen, dass ich gegen den Kodex Ironfalls verstoßen hatte. Es jeden Tag aufs Neue tat. Oder besser gesagt jede Nacht, wenn ich Kierans Männer tötete, Sklavenhändler abschlachtete. Und den Tod des Königs plante.

»Spuck’s aus, El. Dir brennt doch was auf der Seele. Hab Mitleid mit mir und lenk mich von deiner unglaublich appetitlichen Wunde ab.«

Es hatte keinen Sinn, meiner treuesten Räuberin etwas vorzumachen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass Cera mich besser kannte als ich mich selbst. »Es geht um Kieran.«

Augenblicklich erstarrten Ceras Hände an meinem Rücken. »Sag bloß, er ist schon tot.«

Unwillkürlich musste ich bei der Vorstellung lächeln. »Noch nicht.« Mein Blick fiel auf meine Hände. »Und er ahnt auch nichts von den Artefakten, die ich schon gestohlen habe. Nur das letzte habe ich immer noch nicht gefunden. Aber es gibt noch ein anderes Problem.« Ich schloss die Augen. »Auf dem Fest des Lebens soll ein neuer Heilmeister ernannt werden, der meinen Platz im Rat einnehmen wird.«

Cera rückte mein Oberteil wieder zurecht, dann trat sie neben mich. »Dein Ernst?«

Ich nickte.

»Was hast du angestellt?«

»Nichts!«

Cera verschränkte die Arme vor der Brust. »Lüg mich nicht an. Darin bist du miserabel.«

Frustriert atmete ich aus. »Wirklich nichts. Ich meine, ein paarmal konnte ich Männer seiner persönlichen Garde nicht retten, aber das war ein … Versehen.«

»Ein paarmal?«

»Auf wessen Seite stehst du eigentlich?«

»Ausnahmsweise auf Kierans.« Cera kramte in der Tasche ihres Wamses herum, dann steckte sie sich eine mit Honig gesüßte Haselnuss in den Mund. Sie bot mir ebenfalls eine an, aber ich schüttelte dankend den Kopf.

An dem Ding klebt dein Blut, murmelte Atteos angeekelt. Und sie isst es.

»Wenn du auf den letzten Metern aus dem Schloss fliegst, haben wir ein Problem, El«, bemerkte Cera.

»Das weiß ich selbst. Aber noch habe ich Zeit. Vielleicht finde ich das letzte Artefakt bis dahin. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob ich noch Zugang zum Schloss habe oder nicht.«

»Verführ ihn«, schlug Cera nach einer Weile vor.

Ich hatte gerade einen Schluck Wasser aus meinem Trinkschlauch genommen und verschluckte mich umgehend an der viel zu kalten Flüssigkeit. Hustend wischte ich mir über den Mund.

»Ich muss mich gerade verhört haben.«

»Hast du nicht. Komm schon, El. Wenn du deinen Platz im Rat behalten willst, ist das die einfachste Lösung.«

Angewidert schüttelte ich den Kopf, dann gestikulierte ich zu den Malen, die nun wieder mein Gesicht zierten. »Hast du mich mal angesehen?«

Cera streckte ihre Hand aus und berührte meine Wange. »Du bist hübsch. Und im Schloss trägst du doch ohnehin deinen Schleier.«

»Selbst wenn ich es wollte, wie sollte ich das bitte anstellen?«, fragte ich nach einer Weile.

Mittlerweile hatten wir beide wieder unsere Pferde bestiegen und ritten nebeneinander durch den Wald. Nicht, dass ich es tatsächlich in Erwägung zog. Eher würde ich einen Pfeil in meiner eigenen Brust versenken, als den König zu verführen. Das bisschen Würde, das ich noch besaß, wollte ich mir gern bewahren.

»Du könntest damit anfangen, ihn ab und an mal anzulächeln. Im Ernst, El, du kennst den Mann jetzt wie lange? Zwei Jahre?«

»Drei.«

»Und wie viele nette Worte hast du in diesen drei Jahren an ihn gerichtet?«

Ich öffnete den Mund, nur um ihn dann wieder zu schließen.

Cera hob eine Augenbraue. »Du kannst sie vermutlich an einer Hand abzählen, hm?«

Diesmal entgegnete ich nichts.

Unterdessen hatte es wieder begonnen, zu schneien. Es war seltsam, dass Weiß in diesem Moment die dunkelste Farbe war, die ich mir vorstellen konnte.

Als ich plötzlich eine Berührung an meinem Rücken wahrnahm, wandte ich den Kopf um und sah Cera an, die noch immer neben mir ritt.

Ceras Blick war ernster als gewöhnlich, ihre Berührung warm. Beruhigend. Und vertrauter als die Berührung von sonst irgendjemandem.

»Wann darf ich es tun?«, fragte sie leise.

»Was?«

Cera nickte zu meinem Rücken. »Das hier rächen.«

Unweigerlich stahl sich ein Lächeln auf meine Lippen. »Das ist Jahre her, Cer. Ich weiß nicht mal, wer es war.« Die Erinnerung an die Nacht, in der ich als Kleinkind vor knapp zwanzig Jahren mit einer Handvoll Túatha Dé Danann aus Ironfall in die Wälder geflohen war, war verschwommen. In jener Nacht wurden meinem Rücken Wunden zugefügt, die mittlerweile Narben waren, und Rachegelüste in das Herz eines Kindes gesät. Jene Nacht hatte mir Cera geschenkt.

Ceras löste ihre Hand von meinem Rücken und strich mir eine lose Strähne hinters Ohr. »Dann werde ich einfach alle töten, bis jemand gesteht. Bestimmt war es einer der Sklavenhändler oder ein Gardist des Königs, der sich an dir vergangen hat.«

Ich hob eine Hand und legte sie auf Ceras. »Wir werden sie gemeinsam töten.«

Reizend, ertönte Atteos’ Stimme in meinen Gedanken, dann blieb er plötzlich stehen. Als ich meinen Blick von Cera löste, verstand ich, warum.

Wir hatten unser Zuhause erreicht.

Die Äste der Eichen, die eine kleine Lichtung säumten, zierten Knochen, die auf den ersten Blick menschlichen Gebeinen ähnelten. Aber in Wahrheit handelte es sich um Überreste der Banshees, einem Volk von Todesfeen, das im Gegensatz zu den Túatha Dé Danann bereits vollständig ausgestorben war. Ihren Knochen wohnte ein Schutzzauber inne, der all jene, die sich nicht vor ihnen verneigten, durch das Imitieren der Schreie von geliebten, toten Menschen in die Flucht schlug. Außerdem waren wir durch sie geschützt vor dem Fluch des Waldes, der gemeinsam mit dem Winter und dem Sinken der Schiffe eingesetzt hatte. Cera und ich neigten unsere Köpfe nach vorn, um uns für ihren Schutz zu bedanken. Um ihnen unseren Respekt zu zollen.

Kaum dass wir die skelettbehängten Eichen passiert hatten, wurde die Luft wärmer und die Schneedecke auf dem Boden dünner, bis der Schnee auf einmal ganz verschwunden war. Von der Lichtung führte ein abgetretener Pfad ab, der links und rechts dicht von zwar blätterlosen, aber schneefreien Bäumen gesäumt war.

An den Ästen der Eichen hingen aus Eisen gegossene Laternen, deren Licht uns nach Hause geleitete. Als wir die ersten mit Moos bewachsenen Hütten passierten, spürte ich, wie ich tiefer und befreiter Atem holte als zuvor. Die einfachen Holzhütten waren eins mit den Wäldern, die uns beschützten.

Cera und ich ritten den mittlerweile breiten, schlammigen Weg entlang, der nun rechts und links von den hell erleuchteten Hütten der Gadaí und den befreiten Frauen gesäumt war. Das Licht, das durch die Fenster sickerte, vertrieb die Finsternis der Nacht. Es leuchtete für all jene, die wussten, wie man die Banshee-Knochen passierte. Mit dem Licht kamen Stimmen. Und die Frauen, die diesen Ort namens Green Isle ihr Zuhause nannten.

Vor jeder Frau, die mir begegnete, verneigte ich mich, Gadaí oder nicht. Alle menschlichen Frauen, die hier lebten, hatten meine Gadaí und ich aus den Fängen der Sklavenhändler befreit. Manche waren sichtbar von ihrer Gefangenschaft gezeichnet, andere hielten ihre Narben verborgen. Aber was sie alle vereinte, war die Tatsache, dass sie Überlebende waren. Sie alle verdienten meinen Respekt. Ganz im Gegenteil zu Kieran, meinem vermeintlichen König.

Als ich jene Hütte erreicht hatte, die den kürzlich befreiten Frauen zum Ankommen diente, brachte ich Atteos zum Stehen und stieg ab. Cera tat es mir gleich.

Vor der Hütte kauerten im Schein der Laternen drei Frauen und ein Mädchen. Mir entging nicht, dass Ciara zu Boden sah, als sich unsere Blicke trafen. Als würde sie sich von mir betrogen fühlen. Aus irgendeinem Grund versetzte mir das einen Stich.

Auch die drei Frauen beäugten Cera und mich misstrauisch. Sie alle hatten ihre Arme beschützend um ihre Oberkörper geschlungen. Nicht wegen der Temperaturen, die hier längst nicht mehr so eisig waren, sondern weil sie Angst hatten. Ich sah die Furcht in ihren Augen. Furcht davor, dass wir ihnen etwas antun könnten. So wie es die Männer zuvor getan hatten.

Letzte Nacht hatte ich genügend Zeit gehabt, um mir ihre Gesichter einzuprägen. Als Nächstes würden ihre Namen folgen. Namen, die ihnen beinahe geraubt worden waren. Ich würde alles in meiner Macht Stehende dafür tun, dass sie niemals wieder in die Rolle einer namenlosen Sklavin gedrängt werden würden.

»Konntet ihr euch etwas ausruhen?«, fragte ich.

Niemand antwortete mir.

»Habt ihr etwas gegessen? Möchtet ihr euch noch einmal waschen? Haben sie euch gezeigt, wo unser Bach verläuft?«

Erneut antworteten mir nur verängstigte Blicke.

»Sie hatten Honignüsse«, flüsterte Cera mir zu. »Das Mädchen hat fast meinen ganzen Vorrat geplündert.«

»Du solltest ihnen etwas Richtiges zu ess–«

»Warum liegt hier kein Schnee?«, unterbrach mich die älteste Frau, die schon die ganze Zeit über nervös an ihrem langen grauen Zopf herumzupfte.

Na endlich. Ich setzte an, um ihre Frage zu beantworten, aber Cera kam mir zuvor.

»Die Banshees halten die Witterung fern. Sie beschützen Green Isle vor Schnee und Kälte.«

»Die Banshees?« Verwirrt blickte sich die alte Frau um. Vermutlich auf der Suche nach Wesen, die es hier nicht gab.

»Ihr seid ihnen begegnet«, erwiderte Cera. Als ich ihr einen warnenden Blick zuwarf, zwinkerte sie mir zu. »Sie bewachen die Lichtung, die wir letzte Nacht überquert haben.«

»Aber da … Da waren nur Skelette. Ich habe keine Banshees gesehen.«

Cera zuckte mit den Schultern. »Als Skelette sind sie zumindest nicht ganz so gefährlich. Sieh es doch positiv.«

Die Frau erbleichte, als hätte sie den Tod persönlich gesehen.

»Musste das sein?«, brummte ich in Ceras Richtung.

Sie war gerade dabei, sich wieder eine gesüßte Nuss zwischen die Lippen zu schieben. »Yep.«

»Bringt ihr uns nicht nach Ironfall?«, fragte die Alte schließlich, nachdem sie sich von unseren Skelettwächtern erholt hatte. Die Falten in ihrem stolzen Gesicht erzählten von einem langen Leben, das beinahe in Gefangenschaft geendet wäre. Fürchtete sie uns gerade mehr als die Sklavenhändler?

»Gegen euren Willen werdet ihr nirgendwo hingehen. Ich gebe euch mein Wort.«

Seitdem ich am eigenen Leib hatte erfahren müssen, wie es sich anfühlte, gefangen gehalten und gebrochen zu werden, konnte ich niemanden mehr diesem Schicksal überlassen. Die Frauen, deren Leben ich rettete, machten mich stärker. Gaben mir etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnte. Oder vielleicht waren sie auch meine größte Schwäche.

Als ich die Fremden noch einmal musterte, fiel mir etwas auf. Wir hatten fünf Frauen befreit. Aber vor mir saßen nur vier.

Mit zusammengekniffenen Augen suchte ich die Umgebung ab, bis ich im Schein der Laternen eine schmale Gestalt zwischen zwei Hütten ausmachte. Sie kauerte dort auf der Erde, den Rücken an die hölzerne, mit Moos bewachsene Außenwand einer der Hütten gepresst.

Ich ging zu ihr und kniete mich vor sie. Ich schätzte sie auf etwa Ende zwanzig, so wie die anderen beiden jungen Frauen, die wir befreit hatten. Ihr langes schwarzes Haar floss über ihre schmalen Schultern und stellte einen Kontrast zu ihren erstaunlich blauen Augen dar.

»Wie heißt du?«, fragte ich lächelnd.

Sie sah mich einen Moment lang schweigend an. Ihre Brust hob und senkte sich unter hektischen Atemzügen. Die Angst in ihren Augen schnitt sich tief in mein Herz. »Maura.«

»Ein wunderschöner Name.« Mein Blick fiel auf ihre zitternden Hände. Behutsam nahm ich sie in meine, drückte sie sanft. Dabei fiel mir die Wölbung auf, die sich unter ihrem einfachen hellbraunen Kleid abzeichnete und nicht ganz zu ihrem sonst so schmalen Körper passte. Hass flammte von Neuem in mir auf, heiß und lodernd.

»Dir wird nie wieder jemand etwas antun«, flüsterte ich. »Nie wieder, Maura.«

Langsam beruhigte sich ihr Atem. Als sie bemerkte, dass ich immer wieder ihren Bauch anstarrte, nickte sie leicht, wie um meine Vermutung zu bestätigen.

»Ich werde auf euch beide aufpassen«, versprach ich leise. »Ich gebe dir mein Wort.«

Der Anflug eines Lächelns stahl sich auf Mauras geschwungene Lippen.

»Bist du sicher, dass ich nicht tot bin?«, fragte sie. So leise, so vorsichtig.

»Im Gegenteil.« Ich wischte eine Träne fort, die aus ihrem Auge gerollt war. »Du hast überlebt.«