Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Krimiautorin Cassandra Buchstab

- Sprache: Deutsch

Die Krimiautorin Cassandra Buchstab ist wegen eines versehentlich begangenen Mordes an einem ihrer Fans im Gefängnis gelandet. Wieder draußen, will sie eigentlich nichts anderes, als ihre neue Freiheit genießen und ein Buch schreiben. Aber die Vergangenheit holt sie ein: In anonymen Briefen wird sie bedroht. Unerschrocken, wie sie ist, spielt Cassandra Detektivin in eigener Sache und wird zur Chronistin ihrer selbst erlebten Story. Wird sie ihren Fall lösen - oder am Ende auch zum Opfer?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 266

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Isabel Morf

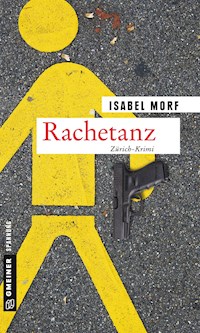

Rachetanz

Kriminalroman

Zum Buch

Verwirrspiel Die mäßig erfolgreiche Krimiautorin Cassandra Buchstab ist wegen eines versehentlich begangenen Mordes an einem ihrer Fans im Gefängnis gelandet. Das erweist sich als Glücksfall: Durch die Gewalttat wird sie bekannt, ihre Verkaufszahlen steigen – ebenso ihr Kontostand. Wieder draußen, will sie eigentlich nichts anderes, als ihre neue Freiheit genießen und wieder ein Buch schreiben. Aber die Vergangenheit holt sie ein. Cassandra wird in anonymen Briefen bedroht: „Eine Mörderin bleibt eine Mörderin, bis sie stirbt“. Unerschrocken und unbekümmert, wie sie ist, spielt sie Detektivin in eigener Sache und wird zur Chronistin ihrer selbst erlebten Story. Trachtet ihr Fabian Winter, der Sohn des Mordopfers, nach dem Leben? Hat sich Paula Zogg, ebenfalls Krimiautorin und Cassandras schärfste Konkurrentin, eingemischt? Welche Rolle spielt Pia, die moralisch unerbittliche Freundin von Cassandras Bruder? Die Situation spitzt sich zu. Wird Cassandra Buchstab ihren Fall lösen – oder wird sie am Ende auch zum Opfer?

Isabel Morf wurde in Graubünden geboren und wuchs im Kanton Glarus und im Mittelland auf. Seit vielen Jahren lebt sie in Zürich, mit Ausnahme eines Jahres, das sie während ihres Studiums der Germanistik in Wien verbrachte, wo ihr Lieblingskaffeehaus das „Jelinek“ war. Einige Jahre schrieb sie als freie Journalistin über Gesellschaftsthemen, unter anderem – und mit besonderem Interesse – Berichte über Gerichtsprozesse am Obergericht Zürich, was sich im Nachhinein als nützliche Weiterbildung erweist. Heute arbeitet sie in Teilzeit als Parlamentsredaktorin für das eidgenössische Parlament in Bern. Das lässt ihr Zeit, sich allerhand Kriminelles auszudenken, das sie dann aber nicht in die Tat umsetzt, sondern lediglich niederschreibt.

www.isabelmorf.ch

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Selbsanft (2017)

Jahrhundertschnee (2014)

Katzenbach (2012)

Satzfetzen (2011)

Schrottreif (2009)

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2019 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2019

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © nazif / stock.adobe.com

und © Boggy / stock.adobe.com

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6146-0

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Ein perfekter Mord

Meinen Namen kennen Sie aus den Medien. Cassandra Buchstab. Ist natürlich ein Pseudonym – aber gut, nicht wahr, für eine Autorin? Dass ich Kriminalromane schreibe, wissen Sie ebenfalls. Sie interessieren sich für meine Geschichte, sagen Sie. Aber die ist doch längst bekannt – stand in allen Zeitungen. Gut, Sie haben recht, alles ist natürlich nicht herausgekommen.

Vor einigen Jahren fragte mich bei einer Lesung eine Frau aus dem Publikum, ob ich nach all meinen Erfahrungen, mir Verbrechen auszudenken, imstande wäre, den perfekten Mord zu begehen. Ich verneinte bescheiden. Es ist ja auch nicht der Ehrgeiz eines Krimiautors, Morde zu entwerfen, die nicht aufgeklärt werden können. Im Gegenteil, ich will meine Bösewichte vom Detektiv überführen und sie der Justiz aushändigen lassen. Ich könnte also eher mit Ja antworten, wenn man mich fragen würde, ob ich in der Lage wäre, ein stümperhaftes Verbrechen zu begehen. Technisch sicher, aber natürlich würde mir das Gewissen dazwischenfunken, wie wohl bei den meisten Menschen. Glücklicherweise – andernfalls gäbe es keine Kriminalromane.

Friedliche Menschen, zu denen ich mich zähle, können am ehesten in zwei Situationen gewalttätig werden und jemanden umbringen: entweder im Affekt, wenn sie dermaßen von Gefühlen wie Wut, etwa durch ein Übermaß an erlittener Demütigung, überwältigt werden, dass ihnen alle Sicherungen durchbrennen; oder dann in einer Notsituation, wenn ihre Gegenwehr zu heftig ausfällt und zu einem sogenannten Notwehrexzess wird. Dieser Notwehrexzess kann indessen je nach der Notlage der Person auch entschuldbar sein. – Aber genug der Theorie. Sie dient ja nur dazu, mich meiner Story zu nähern.

Mir, Cassandra Buchstab, ist der perfekte Mord geglückt – oder soll ich sagen: passiert? Ich sehe, Sie runzeln die Stirn. Schließlich besuchen Sie mich ja im Gefängnis. So perfekt kann es nicht gelaufen sein, denken Sie. Warten Sie’s ab.

Wie es dazu kam? Tja, ich war seit gut zehn Jahren im Krimibusiness, hatte fünf Detektivromane und eine Reihe von Short Storys verfasst. Ich hatte eine solide Fangemeinde um mich geschart, ein paar Tausend Menschen, die meine Bücher kauften, mir freundliche Mails schrieben. Immer fanden sich auch zuverlässig um die 50 Leute bei meinen Lesungen ein. Jährlich kauften etwa 4.000 Menschen eines meiner Bücher. 4.000 Menschen – das ist eine hübsche Menge, wenn man sie sich auf einem Platz vorstellt. Und doch, es waren einfach zu wenige, um mich zu ernähren. Das Geld, das auf mein Konto tröpfelte, reichte hinten und vorne nicht. Keine Ahnung, warum ich nicht so bekannt war wie Stieg Larsson und die ganze nordeuropäische Truppe – aber es war eben so.

Ich brauchte einen zusätzlichen Brotjob. Am besten einen, den ich in Randstunden ausüben konnte, damit ich tagsüber Zeit zum Schreiben hatte. Auch wollte ich möglichst wenig denken müssen, damit mein Kopf frisch blieb fürs Erfinden, Skizzieren und Schreiben. Ich fand eine passende Arbeit: Ich wurde Putzfrau, schöner gesagt, Reinigungskraft bei einem Reinigungsinstitut, also einer Putzfirma. Meine Aufgabe war es, frühmorgens und nach Feierabend Büros zu putzen. Der Lohn war akzeptabel, verglichen mit meinen Einkünften als Autorin. Ich machte die Arbeit nicht ungern, und doch – vielleicht bin ich ein wenig snobistisch – hielt ich meinen Zweitberuf vor meinen Bekannten und Fans streng geheim.

Alles ging gut – bis ich eines Abends wie jeden Montag und Donnerstag das Büro eines Sachbearbeiters einer Firma putzte. Ich hatte soeben den Papierkorb geleert und fuhr mit einem feuchten Lappen über den Besprechungstisch, auf dem ein Rosenquarzstein lag, den ich ein wenig polierte. Da kam ein Mann hineingestürzt, etwa gleich alt wie ich. Anzug und Krawatte, hellblaues Hemd, die blonden Kraushaare waren gerade so lang, dass es ein bisschen frech wirkte.

»Guten Abend, ich habe bloß was vergessen«, rief er und eilte zum Pult. Aber dann blieb er abrupt stehen. »Hey, Sie kenne ich doch, Sie sind, ja, Sie sind Cassandra Buchstab. Ihr letztes Buch hat mir ausgezeichnet gefallen!« Ich murmelte irgendwas, und mir war höchst unbehaglich zumute. Ein Fan, du meine Güte, und traf mich beim Putzen an. In einer türkisfarbenen Schürze. Er merkte nichts: »Ich wette, Sie sind hier am Recherchieren für Ihren nächsten Krimi«, sagte er fröhlich, »wird die Putzfrau das Opfer oder die Mörderin? Warten Sie«, er zückte sein Smartphone, »ich muss unbedingt ein Selfie von uns beiden schießen. Das geht dann automatisch auf Instagram.« Flugs stand der Typ neben mir, legte mir den einen Arm um die Schulter, reckte den anderen und tippte aufs Display. Instagram. Katastrophe. Sichtbar für die ganze Welt: Cassandra Buchstab bei ihrem Putzjob. Ich wäre erledigt. Für immer. Out. Im Off. Das musste ich verhindern. Um jeden Preis. Ich handelte automatisch. Griff mir den grapefruitgroßen, frisch abgestaubten Rosenquarzstein vom Sitzungstisch und haute ihn dem Mann auf den Kopf. Seine letzte Bewegung in diesem Leben war, ein weiteres Foto zu schießen, das – so sah ich es später – den Stein, gehalten von meiner Hand, auf seinem armen, bereits toten Schädel zeigte.

Tja, in einer solchen Situation macht Abstreiten keinen Sinn. Ich gab alles zu. Schilderte zwei ernsten Polizisten eindringlich meine Notsituation, meinen Gefühlsaufruhr, meine Existenzangst, meine Absicht, einzig das Foto zu verhindern, sonst gar nichts. Später erklärte ich das Gleiche unter Tränen nochmals einer freundlich-distanzierten Rechtsanwältin und wiederholte es schließlich mit hängendem Kopf vor einem Gremium von drei Richtern, die mir schweigend zuhörten und mich die ganze Zeit skeptisch musterten. Aber es wirkte. Schließlich habe ich eine Begabung, Geschichten zu erzählen. Ich wurde zu sechs Jahren verurteilt. Zwei habe ich schon abgesessen, ein Drittel wird mir wegen guter Führung geschenkt werden.

So weit, so gut, höre ich Sie denken, aber: Wann kommt jetzt endlich das mit dem perfekten Mord? Hat die Frau noch einen weiteren unschuldigen Kerl um die Ecke gebracht? Einen, der kein Smartphone zur Hand hatte, um sein Ermordetwerden zu dokumentieren?

Na, so begreifen Sie doch: Jener für meinen unglücklichen Fan leider tödliche Zwischenfall war das Beste, was mir passieren konnte. Eine mordende Krimiautorin ist ein gefundenes Fressen für die Medien. Alle berichteten über mich, das haben Sie ja mitbekommen: Die Lokalpresse schrieb ausführlich und in Fortsetzungen über den Fall, eine lokale TV-Station interviewte mich, eine Frauenzeitschrift brachte ein einfühlsames Porträt, die Gerichtsberichterstatter rapportierten über den Prozess. Alle kennen mich nun – Sie ja auch –, und die Verkaufszahlen meiner Bücher sind förmlich explodiert! Am besten läuft derzeit das neueste Buch »Rätselmord im Frauenknast«, das ich letztes Jahr verfasste. So vermeide ich es, mich im Gefängnis in der Wäscherei abplagen zu müssen. Das Geld strömt nur so auf mein Konto. Vor Kurzem hat ein norwegischer Verlag um die Übersetzungsrechte angefragt. Ich bin durch den Mord eine bekannte Krimiautorin geworden, dazu vermögend – und in zwei Jahren wieder frei: Ist das etwa nicht perfekt?

Von null auf hundert

23. Februar

Ich bin wieder da! Cassandra Buchstab ist draußen – zurück in der Welt. Ein großartiges Gefühl. Heute Morgen, was für ein Augenblick, als ich vor das Gefängnistor in Hindelbank trat, rechts und links einen Koffer. Ich ließ sie einfach fallen und atmete tief durch. Die Luft war kalt, dünner Schnee lag auf den Feldern, die Landschaft war weit. Und schon kam er herangerollt, das schmale Sträßchen herauf, der weiße Mercedes mit Chauffeur, um mich abzuholen. Das kann ich mir ja jetzt leisten, wie Sie wissen.

So hatte ich mir meinen Wiedereintritt in die menschliche Gemeinschaft organisiert: mit einem gewissen Prunk – allerdings nur für mich selber. Das Datum meiner Freilassung hatte ich geheim gehalten. Auf dem Facebook-Account, den mein Verlag für mich eingerichtet hatte – und auf den ich im Knast natürlich keinen Zugang hatte –, waren Anfragen von treuen Fans und von irgendwelchen Neugierigen eingegangen, wann meine Haftzeit ablaufen werde. Von ihnen in Empfang genommen werden – bloß nicht. Nicht einmal meinem Bruder Philipp und meiner Nichte Sophie hatte ich verraten, wann der große Tag war. Und meinen damaligen Lover dürfte es kaum interessieren, denn der hatte sich ohne Abschied aus dem Staub gemacht, als ich wegen jenes Rosenquarzes dermaßen in die Bredouille geraten war. Kein Problem – mit Männern kenne ich mich aus. Man muss sie sich, nein, nicht vom Leibe halten, das eben gerade nicht, aber vom Herz, und das beherrsche ich. – Davon später mehr.

Also, der Mercedes. Ich hatte ihn unbedingt in Weiß haben wollen. Und einen richtig professionellen Chauffeur. So einen, der weiß, wie man sich berühmter Kundschaft gegenüber zu benehmen hat. Diskret. Ehrerbietig. Aber durchaus selbstbewusst. Genau so war er. Dazu gut aussehend. Typ Italiener. Angegraute Schläfen. Kräftiger Körper. Mmh, doch, gefiel mir. Und sein Benehmen: Kein schiefer Blick, weil er da eine am Gefängnistor abholen musste. Wusste er, wer ich war? Er ließ sich jedenfalls nichts anmerken. Behandelte meine alten Koffer mit Sorgfalt und mich mit ausgesuchter Höflichkeit.

»Nach Zürich?«, fragte er. Das hatte ich so bestellt.

Ich nickte zögernd. Ja, nach Hause wollte ich. Aber nicht auf dem schnellsten Weg.

»Nehmen Sie nicht die Autobahn, fahren Sie über Land.«

Er steuerte, nach einem prüfenden Blick auf die Karte, den Wagen durchs Mittelland, zwischen kleinen Seen hindurch, an Dörfern vorbei, deren idyllisch-altmodischer Ortskern von hässlichen Einfamilienhäusern aus den 70er- und 80er-Jahren eingekreist war. Auf den Hügeln lag Schnee, die kahlen Äste der Bäume glitzerten eisblau. Darüber lag ein Himmel, der zwischen hellen Grau- und Blautönen changierte. Einmal ließ ich den Chauffeur anhalten, stieg aus und stand ein paar Minuten in der kalten Luft. Freiheit. Ich hätte den Fahrer anweisen können, nach Mailand zu fahren, an die Nordsee oder nach Wien. Vielleicht werde ich das noch machen. Aber zuerst war mein Ziel: nach Hause kommen.

Jetzt, in diesem Moment, sitze ich in meiner Wohnung, im Schreibzimmer. Es ist ein Uhr nachts, der Hinterhof ist unbeleuchtet, es ist stockdunkel, niemand im Nachbarhaus ist mehr auf. Es ist still. Ich habe alle Zeit der Welt. Alles gehört mir, alles liegt vor mir, alles kann ich selber bestimmen. Entwickle ich da Allmachtsfantasien? Warum nicht? Fantasie hatte ich schon immer. Und im Moment interessiert mich nichts als meine Freiheit. Vorhin habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht. Einfach so, mitten in der Nacht, eine kleine Runde durch die altbekannten Straßen. Eine Selbstverständlichkeit, finden Sie? Für mich ein unerhörter Luxus nach den letzten vier Jahren, in denen ich abends Punkt neun in meiner Zelle eingeschlossen wurde. Sie – Sie waren ja wohl nie im Gefängnis – haben nicht die geringste Vorstellung davon, glauben Sie mir. »Hotelstrafvollzug« – ein regelmäßig wiederkehrendes Wort in den Medien, wenn es um die Einbuchtung von Betrügern, Schlägertypen, Gangstern, Räubern und von Mördern wie mir geht. Pah!

Auf dem Heimweg legten wir, der Chauffeur und ich, eine Pause ein und aßen in einem schmucken Landgasthof im Aargau. Eine Artischocke als Vorspeise, ein Rindsfilet mit knusprigen Pommes frites und als Dessert »Dreierlei von der Schokolade«. Himmlisch. Das Essen im Gefängnis, nun ja, es war okay, zweifellos gesund, aber es ist sicher nicht die Idee des Strafvollzugs, die Insassinnen zu verwöhnen. Ich habe in den vier Jahren einige Kilos abgenommen, was nicht schlecht ist, da ich leicht zur Fülligkeit neige. Ach, sagen Sie ruhig, ich sei vorher dick gewesen, wenn Sie wollen, ist mir doch egal. Jetzt habe ich jedenfalls wieder Größe 38. Und: Ich trank ein Glas Champagner. Ich, nach mehr als vier Jahren ohne ein Schlückchen Alkohol, geriet rasch in Feierlaune. Der Chauffeur taute auch ein bisschen auf. Trank ein halbes Gläschen. Luca Di Conti heißt er, ein geradezu aristokratischer Name, richtig vornehm. Selbstverständlich siezen wir uns (noch?), wirklich ein netter Typ. Erzählte, natürlich streng anonymisiert, ein paar Müsterchen aus seinem Berufsleben als Chauffeur für vornehme reiche Leute. Zum Schießen, sage ich Ihnen, so lustig. Wie er einmal … nein, das tratsche ich nicht weiter, habe ich ihm versprochen. Er legt allergrößten Wert auf Diskretion, und es war ihm, glaube ich, im Nachhinein nicht ganz recht, dass er sich von mir hatte aus der Reserve locken lassen. Hingegen: keine Andeutung einer Frage, wie es mich ins Gefängnis verschlagen hatte. Na, vielleicht hatte er recherchiert. Aber auch kein Anzeichen von Ängstlichkeit. Er schien nicht zu befürchten, ich könnte einen Rosenquarz aus der Handtasche fischen und ihm diesen auf den Kopf hauen. Er hat ja scheint’s auch schon als Leibwächter gearbeitet, das heißt, er gehört zwangsläufig zur Sorte unerschrockener Männer. Mir gefiel mein erster Abend in Freiheit ausnehmend gut. Schließlich hatte ich fast fünf Jahre lang keinen Lover und bin jetzt schon so weit, dass ich mein erstes Rendezvous vor mir habe. Nein, Date sagt man heutzutage, es ist unglaublich, wie sich in vier Jahren die Sprache verändern kann. Nicht nur die Sprache. Ich vermute, dass man zu einem Date in einer völlig anderen Stimmung geht als zu einem Rendezvous. Wohl kaum verträumt und mit Herzklopfen. In ein paar Wochen, wenn Luca – jetzt noch Signore Di Conti – von einer längeren Tour mit einem Kunden nach Spanien zurück ist, will er mich zum Abendessen einladen. Sehr höflich fragte er mich, mit dezentem Charme, und dann war da noch ein Blitzen in seinen Augen. Ich hab’s offenbar nicht verlernt, das Flirten, und es kommt immer noch an. Das ist beruhigend und aufregend zugleich.

Di Conti wollte mir natürlich die Koffer in den dritten Stock hinauftragen, aber ich bremste ihn. Ankommen in meiner kleinen, vier Jahre lang verwaisten Wohnung wollte ich allein. Wie Sie wissen, war ich damals noch arm wie eine Kirchenmaus. Deshalb war ich ja in die ganze Chose hineingeraten, wegen diesem elenden Putzjob und dem Fan … Ja, Fans sind wirklich ein Thema, seufz. Davon später mehr. Arm wie eine Kirchenmaus – das sah man natürlich auch meiner Wohnung an. Nichts Vornehmes, drei ältliche Zimmerchen, ein Heißwasserboiler, der sich nur über Nacht aufheizt, Gasherd, vorsintflutliche Waschmaschine im Keller. Dazu liegt das Haus an einer Durchgangsstraße. Nach hinten ist es ruhig, aber die Aussicht ist nicht berauschend: ein vernachlässigter Hinterhof, Parkplätze, ein zäher, trotziger Baum, der es allen zeigt, indem er nicht eingeht.

Es war schön warm, als ich ankam. Ich hatte meiner Nichte Sophie, der ich meine Wohnung untervermietet hatte, zwar nicht geschrieben, wann genau ich entlassen würde, aber so ungefähr wusste sie es. Ende Januar war sie ausgezogen. Ich hatte sie gebeten, ab dem 20. Februar zu heizen. Und niemandem gegenüber ein Wort darüber verlauten zu lassen! Klar? Auf sie ist Verlass. 25 ist sie, Schauspielschülerin. Schlägt ein bisschen mir nach. Schon als Kind war sie eine freche kleine Gurke, eine Selbstdarstellerin im Miniformat, produzierte zwischendurch auch mal ansehnliche Wutanfälle und war – muss man sagen – ein ziemliches Plaudertäschchen. Ich mag sie. Sie mich auch. Hat mich immer ein bisschen bewundert: die Tante, die richtige Bücher schreibt, immer mal wieder in einer anderen Haarfarbe daherkommt, fast nie mit ihr schimpft und ihr fantastische Geschichten erzählt. Nun ist sie erwachsen, lebhaft wie eh und je, immer voller Ideen, und ich bin sicher, Schauspielerin ist genau der richtige Beruf für sie.

Sophie hat mir eine Schachtel Pralinés auf den Küchentisch gelegt, so ein Schätzchen. Edle Schokolade ist nicht etwas, was im Gefängnis herumliegt. Zudem hat sie mir den Kühlschrank gefüllt mit allem, was ich in den ersten Tagen brauchen kann. Lieb von ihr, aber es wird mir natürlich Spaß machen, mich in den Läden herumzutreiben und alles zu kaufen, worauf ich gerade Lust habe.

Ich stand also in meiner Wohnung, zum ersten Mal seit genau vier Jahren. Ich war ja nach ein paar Monaten, weil bei mir keine Wiederholungsgefahr bestand, aus der Untersuchungshaft entlassen worden und durfte das halbe Jahr bis zum Prozess zu Hause wohnen. Erst am Tag der Urteilsverkündung musste ich zum Transport ins Gefängnis antreten. Zum Prozess hatte ich bereits meine gepackten Koffer mitgebracht. Ein Freispruch war nicht zu erhoffen, ich zitterte einzig wegen des Strafmaßes. Sechs Jahre – ich zuckte schon etwas zusammen. Stellen Sie sich mal vor, was Sie in Ihrem Leben in den letzten sechs Jahren alles gemacht und erlebt haben! »Vier Jahre«, flüsterte mir meine Verteidigerin zu. Stimmt, ich hatte es in der Hand, durch mein Verhalten zu erreichen, dass mir ein Drittel der Strafe erlassen würde. Vier Jahre – dagegen konnte man nichts einwenden, immerhin hatte ich einen Menschen umgebracht.

Jetzt atmete ich tief durch. Vertrautheit, Fremdheit – beide Gefühle wirbelten durcheinander. Aufgehoben, verloren, wieder Boden unter den Füßen – oder doch nicht? War ich noch die alte Cassandra oder eine neue Ausgabe? War ich überhaupt noch Cassandra? Ich stellte mich vor den Spiegel. »Anna«, sagte ich zu mir. Das tue ich selten, ich bin möglichst auch für mich selber Cassandra. Aber es ist so, wie schon angetönt, Cassandra Buchstab ist mein »Nom de Guerre«, mein Pseudonym. Sie werden gleich verstehen, warum. In Wahrheit heiße ich nämlich: Anna Haas. Anna Haas, Krimiautorin, das geht einfach nicht. Eine Anna Haas kann Gutenachtgeschichten für Vierjährige schreiben, was mich allerdings nie gereizt hat. Anna Haas kann Kaninchen pflegen, sie kann einen Blumenladen besitzen, Kindergärtnerin sein oder Musiktherapeutin – Sie verstehen, was ich meine. Deshalb: Cassandra Buchstab. Der Verlag fand’s gut, es ist ein Name, der bei den Leuten hängen bleibt. Eine Cassandra Buchstab kann von Mord und Totschlag schreiben, von Intrigen, Gemeinheiten, Erpressungen, Rache, von heftigen Gefühlen, von kalter Berechnung. Vor Gericht wurde ich natürlich mit »Frau Haas« angesprochen, und ich bin sehr dankbar, dass die Medien den Namen nicht ausbrachten, sondern konsequent meinen Künstlernamen verwendeten.

In den Medien waren Fotos von mir erschienen. Aber heute würde man mich auf der Straße kaum wiedererkennen. Ich habe schon immer gern gespielt mit meiner äußeren Erscheinung. Vor vier Jahren war ich mollig, blond, die Haare kinnlang und etwas gewellt. Ich gab mich gern betont weiblich, Röcke, High Heels, Make-up. Ein guter Kontrast zu meiner mörderischen Fantasie, fand ich. Es gab auch Männer, die darauf hereinfielen; Toni zum Beispiel. Von ihm erzähle ich später noch.

Im Gefängnis wird man natürlich nicht schöner. Meine Haare sind jetzt hellbraun, ich habe sie wachsen lassen und im Nacken zusammengebunden. Im Englischen gibt es doch diesen lakonischen Ausdruck, der alles zusammenfasst: »bad hair day«. Bei mir, nicht anders als bei meinen Gefängniskolleginnen, war es abwechslungsweise ein »Nasse-Katze-Tag« oder ein »Strubbelkopftag«. – Fragen Sie mich nicht, was demoralisierender ist. Aber das hat jetzt ein Ende! Meine Kleider sind so, wie sie eben sind, wenn man sich jahrelang kaum was Neues gekauft hat, und wenn, dann nur Sachen aus dem Versandhandel, die ja auf den Bildern immer viel besser aussehen als in natura. Immerhin durften wir eigene Kleider tragen, das ist ja nicht in jeder Strafanstalt so. Aber keine gab sich besonders Mühe, gut auszusehen – für wen auch? Einzig an den Besuchstagen kamen die Frauen plötzlich gestylt daher. Ich war auch nicht besser. Aber das wird sich ändern, und zwar unverzüglich! Unglaublich, dass mein attraktiver Chauffeur schon vor dem Update Gefallen an mir gefunden hat. Gleich morgen vereinbare ich einen Coiffeurtermin. Ein kritischer Blick in den Spiegel: Eine richtige Veränderung muss her. Ich will nicht gleich überall erkannt werden. Kürzere Haare, gestuft geschnitten, ein bisschen zerzaust frisiert, in einem sehr dunklen Braunton gefärbt. Ja, das wäre nicht schlecht. Und ein anderes Styling. Keine Röcke mehr. Designerjeans, schlichte, aber natürlich teure T-Shirts, unbedingt eine elegante Jacke aus weichem Leder; darauf freue ich mich seit einem halben Jahr. Stylishe Sneakers. Die Shoppingtour wird Spaß machen. Vielleicht wird mich Sophie begleiten, die hat ein Auge für gute Outfits. Im Ganzen aber bin ich mit mir nicht unzufrieden. Ich bin Mitte 40 – und sehe keinen Tag älter aus als 39. Wirklich!

Es ist halb drei. Sophie hat mein Bett frisch bezogen.

10. März

Es geht gegen elf Uhr abends. Ich sitze in meinem neuen Schreibzimmer, schreibe auf dem neuen Notebook, schaue auf die von Straßenlampen in graues Licht getauchte Straße. Vor mir liegt eine großformatige Ansichtskarte aus Granada. Von meinem Chauffeur. »Ich freue mich, Ihnen zu schreiben«, beginnt der Text, und dann folgt eine charmante Mischung aus Eindrücken seiner Reise und kleinen Komplimenten an mich. Er schließt mit »Ihr Luca Di Conti«. Der Mann hat Stil.

Freiheit – immer noch ein euphorisierendes Wort, ich habe mich noch nicht ganz daran gewöhnt, jederzeit kommen und gehen zu können, falls ich will, wann ich, wohin ich will, mit oder ohne Grund. Aus einer Laune heraus setze ich mich hinters Steuer meines kleinen, silberfarbenen Jaguars und fahre nach Montreux oder nach Ascona oder auf den Julierpass. Einfach, weil es mir niemand verbieten kann. Silberfarbener Jaguar? – Aber sicher. Den habe ich mir gleich am zweiten Tag meines neuen Lebens gekauft. So, wie er im Showroom stand. Ich wollte ihn sofort haben. Sofort! Und ich bekam ihn.

Wetten, Sie nehmen an, dass ich augenblicklich aus meiner Altbauwohnung ausgezogen bin in eine dieser 6.000-Franken-pro-Monat-Wohnungen, von denen es in Zürich noch ein paar leer stehende gibt? Whirlpool, Dachgarten, Cheminée. Ich hatte auch geglaubt, dass es auf so etwas hinauslaufen würde. Entweder was ungeheuer Geräumiges, Funkelnagelneues in der Stadt, etwas Helles mit Aussicht und Luxus – oder ein kleines, efeubewachsenes Haus auf dem Land, romantisch und behaglich. Das komplette Gegenteil einer Gefängniszelle. Aber ich habe noch keine Pläne. Ich habe zwar von meinem neuen Schreibzimmer geschrieben, ja, aber das ist im selben Haus, in dem ich wohne. Kurz bevor ich rauskam, schloss das Tearoom »Stein« und wurde zur Vermietung ausgeschrieben. Ein bezauberndes Lokal, in dem ich früher ab und zu einen Kaffee getrunken hatte. Anfang der 50er-Jahre eingerichtet und seither nie modernisiert. Ein runder Kachelofen, der aber nicht mehr mit Holz, sondern modern beheizt wird. Den Wänden entlang gepolsterte, mit rotem Leder bezogene Bänke. Butzenscheiben. Nun schaute ich es mir an, nicht als Gast wie früher, sondern als eine, die weiß, dass es zu haben ist. Sofort wusste ich, dass ich es haben will. Es ist nicht billig, aber ich mietete es kurzerhand. Da sitze ich nun am Fenster, am neuen, exzellent schönen Schreibtisch auf dem neuen Bürostuhl, der so bequem und edel ist, wie er teuer war. Weiter hinten ist die Theke, Kaffeemaschine, kleiner Kühlschrank, Mikrowelle, beim schmalen Fenster ein Esstischchen – ja, man kann sagen, ich bin fast hierher gezogen. Bloß zum Schlafen und Baden bin ich noch oben. Ich überlege mir, ob ich im hinteren, schmalen Teil des Raums eine hübsche Designerliege hinstellen soll.

Klar, ich bin eine Romantikerin, Kitsch nicht ganz abgeneigt. Wahrscheinlich werde ich irgendwann umziehen, aber dieses Tearoom werde ich behalten. Hinter dem Haus gehören zwei Parkplätze mir, auf dem einen steht mein silbernes Raubtierchen, auf dem anderen werde ich im Sommer einen Liegestuhl aufstellen, im Sonnenschatten des mageren Bäumchens. Meine Wohnung ist gemütlich, und ich brauche jetzt erst mal einen vertrauten Ort, um zurück in ein normales Leben zu finden. Hm, wie wird Luca auf diese kleine Bude reagieren? Na, Cassandra, du nimmst bereits an, er werde deine Wohnung zu sehen bekommen? Das Schlafzimmer? Ja, ich denke, es wird schon in diese Richtung gehen. Oder wir könnten uns, ich könnte uns eine Suite im »Baur au Lac« mieten. Luxus pur am Zürichsee. Genau, das werde ich tun. Falls er mir immer noch gefällt. Was anzunehmen ist. Dass er mir eine Ansichtskarte geschrieben hat, entzückt mich. Kein MMS, kein Foto vom Smartphone. Gentlemen waren unter meinen bisherigen Männern eher die Ausnahme. Davon später mehr.

Vorläufig also keine standesgemäße Loge. Hauptsache, keine Gefängniszelle mehr. Ich habe eigentlich keinen Grund zu jammern. Ich hab’s überstanden, so weit unbeschadet, und – seien wir ehrlich – sie haben mich ja nicht grundlos eingebuchtet, ich bin kein tragisches Opfer eines Justizirrtums. In verschiedener Hinsicht habe ich sogar profitiert von jener unglückseligen Geschichte, das wissen Sie ja: Ich bin berühmt geworden, meine Bücher werden übersetzt, ich habe Geld wie Heu. Ebenso wichtig: die Erfahrungen, die ich im Knast gemacht habe. Ich habe eine Menge anderer Straftäterinnen kennengelernt, ihre zum Teil abenteuerlichen, aber auch tragischen Lebensgeschichten, und weiß jetzt von Grund auf Bescheid über das Leben als Gefangene. Das war mehr als teilnehmende Beobachtung, wie es Autoren bei ihren Recherchen bestenfalls erleben, nein, ich war voll dabei. Das nennt sich: Stoff. Erstklassiges Material für kommende Bücher. Ich habe dort ja noch ein zweites geschrieben: »Vergitterte Aussicht«, bisschen autobiografisch. Auch das läuft prima und spült Geld auf mein Konto.

Trotzdem: Es war natürlich nicht lustig im Gefängnis. Nicht nur wegen der verlorenen Freiheit. Mauern. Gitterzäune. Stacheldraht. Sicherheitsleute, die mit Schäferhunden patrouillierten. Stimmt einen nicht gerade heiter. Innerhalb der Anstalt war alles reglementiert: Aufstehen Punkt 7 Uhr, Arbeitsbeginn 8 Uhr. Mittagspause von 12 Uhr bis 13 Uhr. Feierabend 16 Uhr. Einschluss in der Zelle Punkt 21 Uhr. Zelle, ja, das trifft es. Es war wirklich ein Kämmerchen. Das Nötigste auf engstem Raum: schmales Bett, Tischchen, Stuhl, Schrank, bisschen Ablagefläche, Waschbecken und Toilette. Das Fenster war überraschend groß und machte die Zelle hell. Keine Aussicht ins Weite, aber immerhin in einen Hof. Natürlich durch Gitterstäbe hindurch. Verglichen mit dem Untersuchungsgefängnis war es geradezu wohnlich – aber verglichen mit meiner liebevoll eingerichteten kleinen Wohnung natürlich trist. So klein, dass man einfach Ordnung halten musste. Das Leben im Gefängnis hält, nachdem man sich eingelebt hat und alles kennt, kaum Überraschungen bereit. Es gab keinen Wärter, der sich rasend in mich verliebte und mit mir fliehen wollte, wie es sich vor einigen Jahren in einem Männergefängnis ereignete, wo eine Wärterin dem herben Charme eines Häftlings erlag. Die beiden wurden geschnappt, er kam zurück in den Knast, sie musste sich einen neuen Job suchen. Scheint’s haben sie geheiratet. Fanpost kriegte ich natürlich, Briefe von seltsamen Männern, bei denen ich nicht drauskam, was sie an mir so umwerfend fanden. Ich erhielt eine ganze Reihe von Heiratsanträgen, aber das geht ja vielen verurteilten Gewalttätern so. Vor allem Männer, die sehr grausame Taten verübt haben, werden von gewissen Frauen angeschwärmt. Nun traf es auch mich – ein Kuriositätenkabinett, unglaublich. Vielleicht mache ich mal eine Story daraus. Einmal traf ein Brief von einem ehemaligen Lover ein, eben von Toni.

Also keine Romantik im Gefängnis, aber übermäßig gelitten habe ich nicht. Da ich trotz meines Gewaltdelikts nicht als gemeingefährlich galt, steckten sie mich nicht in Sicherheitshaft, sondern in eine Wohngruppe mit 15 anderen Frauen. Ein Querschnitt durch die ganze Schweizer Frauenkriminalität: Drogenschmuggel, Brandstiftung, Hehlerei, Menschenhandel, Tötungsdelikte – alles. Frauen von überall her. Aber das mit der Ausländerkriminalität ist ein Märchen, stellte ich fest: Die Hälfte meiner Mitbewohnerinnen waren Schweizerinnen. In dieser kleinen Schicksalsgemeinschaft ging es oft lebhaft zu und her. Zum Glück kann ich recht gut Spanisch und Französisch. Irgendwie konnte ich mich mit den meisten verständigen. Sprachlich zumindest. Ich fühlte mich schon ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe ja, obwohl ich alles andere als ein schüchternes Mauerblümchen bin, durchaus auch eine einzelgängerische Seite. In eine Wohngemeinschaft wäre ich nie gezogen. Nein, ich lebte immer hübsch für mich allein. Und jetzt plötzlich das. Die meiste Zeit mit über einem Dutzend Frauen zusammen. Ich war manchmal geradezu froh, wenn wir alle um 21 Uhr in die Zellen eingeschlossen wurden. Es gab entmutigte Frauen, trotzige, verbitterte, zuversichtliche, sanfte, streitlustige, witzige, alles durcheinander. Ich schlug mich durch, bin ja weder auf den Kopf noch auf den Mund gefallen. Aber es war anstrengend. Ab und zu zog ich mich während der Freizeit in meine Zelle zurück. Wirklich Ruhe hatte ich auch dort nicht. Die Wände sind dünn, man hört einfach alles, was draußen abgeht. Es wurde oft laut, es gab Streitereien, Temperamente prallten aufeinander. In dieser Enge, der niemand entfliehen konnte, entluden sich Spannungen in heftigen Szenen. Wurde eine handgreiflich, verschwand sie zwei, drei Tage im Bunker. Das ist hart, sage ich Ihnen. Ist mir nämlich auch mal passiert, aus einem anderen Grund. Ich sage nur: Stichwort Toni. Aber ich will jetzt nicht über meine ehemaligen Kolleginnen herziehen. Es gab auch Verliebtheiten, Beziehungen, verzweifelte Nähe, Wünsche nach Zärtlichkeit und Zusammengehörigkeit. Natürlich auch Eifersucht, Trennungsschmerz – einfach die ganze Palette an Gefühlen, wie draußen auch. Einmal verliebte sich eine in mich, Maria, eine Kolumbianerin. Aber, tut mir leid, funktioniert bei mir nicht mit einer Frau. Ich bemühte mich um kollegiale, aber unverbindliche Kontakte, denn wirkliche Freundschaften gedeihen auf solch brüchigem Boden nicht; zudem suche ich das auch gar nicht. Ich war ganz gut akzeptiert.

Verwundert war ich, als ich die Telefonkabine entdeckte. Tatsächlich, wir durften raustelefonieren, und die Gespräche wurden nur stichprobenweise mitgehört. Trotzdem wäre es nicht zu empfehlen gewesen, telefonisch einen Ausbruch in die Wege zu leiten. So easy wie in Island, wo ein Gefängnisinsasse per Smartphone einen Flug nach Stockholm buchte und den auch antrat, nachdem er den Knast durch die Vordertür verlassen hatte, läuft das in Hindelbank nicht. Übrigens wurde der Isländer in Amsterdam wieder verhaftet und ließ dann aus dem niederländischen Gefängnis verlauten, er habe Heimweh nach dem isländischen Knast. Ich telefonierte nicht oft, schon weil die Kabine meist umlagert war und man endlos warten musste, bis man endlich an der Reihe war. Mit meiner Nichte Sophie zu sprechen war lustig. Sie fragte nicht behutsam, wie es mir gehe, sondern plapperte drauflos, erzählte Anekdoten aus ihrem Alltagsleben. Mit meinem älteren Bruder Philipp zu sprechen vermied ich. Er schickte mir Päckchen mit feinster Schokolade und meinem Lieblingsshampoo – natürlich dekoriert mit einem Kärtchen mit mahnenden Worten. Der gute alte Philipp. Es klingt vielleicht komisch, aber Besuche mochte ich nicht besonders. Es ist eine idiotische Situation, wie man da zusammensitzt in einem großen Raum mit einer Anzahl von Tischen, an denen sich Gefangene und ihre Besucher gegenübersitzen. Stimmengemurmel in vielen Sprachen, manchmal wird jemand lauter, ein beobachtender Blick einer Aufseherin. Nein, das ist kein Vergnügen. Und am Schluss läuft es ja doch nur darauf hinaus, dass die anderen wieder rausgehen, ich dagegen drinbleiben muss. Jedes Mal ein demoralisierender Moment. Ich schätzte einzig die Besuche meines Lektors. Gloor reiste alle paar Wochen an. Wir hockten über meinem Text, er kommentierte, gab kritische und lobende Feedbacks, ich korrigierte, kritzelte Anmerkungen auf ein Notizblatt, argumentierte – und vergass, was um mich herum ablief.