Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Streiff

- Sprache: Deutsch

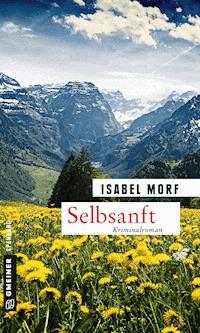

Gleich zwei rätselhafte Todesfälle halten Kriminalkommissar Melchior Zwicky und den Züricher Kriminalbeamten Beat Streiff auf Trab. Erst taucht in einem abgelegenen Tal die Leiche eines Mannes mit Alkohol und Schlafmittel im Blut auf und drei Tage später wird eine Ärztin tot in ihrem Haus aufgefunden. Todesursache: Pilzvergiftung. Waren es Unfälle? Suizid? Oder gar Mord? Und was haben die beiden Toten miteinander zu tun? Eine Spur führt die beiden Ermittler weit in die Vergangenheit.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 238

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Isabel Morf

Selbsanft

Kriminalroman

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © Peter Wey / shutterstock.com

ISBN 978-3-8392-5320-5

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

1 Unter null

Ein Toter lag am Fuße des Selbsanft. Das Tierfehd, die abgelegene schattige Gegend unterhalb des Bergs, war, trotz des schmucken alten Hotelkastens, ein unwirtlicher Ort. So wenig einladend, wie Großbaustellen eben sind. Das jahrzehntealte Wasserkraftwerk Linth-Limmern wurde durch ein neues Pumpspeicherwerk ersetzt. Das Hotel diente den Bauarbeitern als Unterkunft, das Restaurant war im November an den Wochenenden geschlossen, die Baustelle verlassen. Die Bergtourensaison war vorbei. Verfärbte Blätter lagen auf dem Weg, nicht mehr rot und gelb, sondern feucht und bräunlich geworden. In den letzten Tagen hatte sich die Sonne kaum gezeigt. Der Herbst kippte allmählich in den Winter, der Himmel war grau, die Temperaturen sanken nachts unter den Gefrierpunkt.

Da lag nun an einem kalten Sonntagmorgen dieser Tote. Neben der Terrasse des Restaurants »Tödi« standen ein paar Holztische mit Bänken unter Bäumen, im Sommer ein Angebot für Wanderer, die ihr Picknick selbst mitbrachten. Er lag zwischen zwei Tischen, der Kopf halb unter einer Bank. Ein Mann um die fünfzig, dicklich, bärtig, blass, mit schütterem Haar, hellen Strähnen, die die kahlen Stellen kaschieren sollten, jetzt aber wirr vom Kopf abstanden. Seine Augen waren halb geschlossen. Ein hässlicher Toter an einem traurigen Ort. Er lag auf dem Rücken, den einen Arm hatte er ausgestreckt, den anderen angewinkelt über dem Oberkörper, die Hand ins Hemd verkrampft. Er trug Wanderkleidung und hatte einen kleinen Rucksack neben sich. Die rote Windjacke lag auf dem Boden zwei Meter neben ihm, auch den Pullover hatte er ausgezogen und das Hemd aufgerissen, zwei Knöpfe waren ab. War ihm heiß gewesen? In einer Novembernacht? Was war bloß in den gefahren?

Valerie Gut trödelte lustlos den Weg entlang. Sie trug eine grüne Wanderjacke, robuste Turnschuhe, ihre kinnlangen braunen Locken, die mit etwas Grau gesprenkelt waren, fielen ihr ins Gesicht. Seit einer Stunde schien eine fahle Sonne, die nicht wärmte, durch Wolkenfetzen. Sie wusste nicht, was sie wollte, wohin sie wollte, ob sie überhaupt irgendwohin wollte. Sollte sie sich ins »Tea Room Schiesser« setzen und bei einem Milchkaffee die gestrige Regionalzeitung lesen? Nein, das kam nicht infrage, das Café war geschlossen. Es war Sonntag, später Vormittag. Sie war mit dem Zug von Glarus nach Linthal gefahren in der Absicht, mit der Standseilbahn ins Feriendorf Braunwald hinaufzufahren. Aber plötzlich hatte sie keine Lust mehr darauf gehabt, auch wenn es oben vielleicht etwas mehr Sonne gab. So war sie durchs Dorf geschlendert. Hier begann der Weg, der in anderthalb Stunden ins Tierfehd führte. Kein besonders schöner Ort, aber der Pfad war ganz nett, links rauschte die Linth, das Wasser war schiefergrau, rechts ein bewaldeter Steilhang. Bestimmt würde sie hier keinen anderen Wanderern begegnen. Valerie ging los, zwang sich, zügig voranzukommen. Das war besser, als sich Missmut und Bedrücktheit auszuliefern. Es reichte, wenn in ihrem Kopf trotzige und traurige Gedanken kreisten, wenn ihr das Herz wehtat. Ihre Stimmung durfte nicht auch noch ihren Körper regieren. Der Waldweg wurde schmal, es ging auf und ab, Valerie kletterte über Baumwurzeln, ging ein paar Hundert Meter unter einem Blätterdach, dann über eine feuchte Wiese, sah von Weitem zwei, drei kleine Gehöfte, alte Häuser aus fast schwarzem Holz. Dann bog der Weg wieder in den Wald ein, Valerie gefiel das dämmrige Licht. Als sie aus dem Wald trat, stand sie vor einem Wasserfall, der von einer hohen Felswand herunterstürzte.

Im Tierfehd würde ihr Weitergehen gestoppt werden von den Felswänden, die auf drei Seiten aufragten. Clariden, Tödi, Selbsanft. Melchior Zwicky, ihr Gastgeber in Glarus, hatte ihr die Namen genannt. Ihr schien, als würden diese hohen Felswände, die sich ihr entgegenstellten, ihre eigene Lebenssituation widerspiegeln. Sie konnte nichts tun, so sehr sie auch wollte, sie musste die Lage hinnehmen, wie sie nun mal war. Das passte ihr nicht, das passte nicht zu ihr. Immer war sie initiativ und tatkräftig gewesen, hatte vor vielen Jahren in Zürich ein heruntergekommenes Fahrradgeschäft übernommen und zu einem erfolgreichen Laden gemacht. Auch wenn es um private Dinge ging, wartete sie nicht einfach ab, was das Leben ihr bescheren würde. Sie nahm die Dinge selber in die Hand, wenn auch manchmal ganz subtil. So war vor Jahren sie es gewesen, die Beat Streiff dazu verführt hatte, um sie zu werben.

Und jetzt? Jetzt war alles anders. Es war nicht nur die erzwungene Passivität, die sie quälte, mehr noch waren es Angst und Kummer. Sie war nun seit einer Woche im Glarnerland, im November lief im Geschäft ja nicht viel. Sie wohnte in Glarus, in der kleinen Wohnung von Melchior Zwickys vor Kurzem verstorbener Mutter. Wenn sie aus dem Fenster schaute, sah sie Berge. Glarus lag in einem schmalen lang gezogenen Tal, rechts Berge, links Berge, und auch in Richtung Linthal, das ganz hinten im Tal lag, waren von Glarus aus Berge zu sehen. Zwicky war als junger Kriminalbeamter nach Zürich gekommen und hatte bis vor einem Jahr als Kollege von Beat Streiff gearbeitet. Hatte er sich anfangs bei Mordermittlungen noch ungeschickt angestellt und Streiff verärgert, war er mit der Zeit ein guter Polizist und ein Freund von Valerie und Beat geworden. Sein letzter Fall in Zürich waren die sogenannten Nikolaus-Morde gewesen. Seit einem knappen Jahr war er Kriminalbeamter im Kanton Glarus. Er war als Bergbauernsohn in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, hatte zuerst eine Maurerlehre gemacht und war dann zur Polizei gegangen.

»Komm doch zwei, drei Wochen zu uns«, hatte er Valerie vorgeschlagen. »Der November ist ja ohnehin deine Ferienzeit. Du machst dich nur verrückt, wenn du untätig zu Hause herumhängst.«

Er hatte natürlich recht, und so war Valerie nach Glarus gefahren. Sie ging täglich spazieren. Manchmal schlenderte sie dahin, ohne Energie, ohne die Landschaft zu sehen, dann wieder rannte sie fast durch den Wald, nahm Gerüche und Herbstfarben wahr und versuchte, an nichts zu denken. Oft machte sie kleinere Radtouren auf einem gemieteten Mountainbike. Einmal hatte sie sich auf einem Rennrad die Klausenpassstraße hinaufgezwungen bis zum Urnerboden. Abends aß sie meistens mit Melchior Zwicky und seiner Freundin Agnes Carmichael, einer Krankenschwester am Kantonsspital Glarus. Sie war Engländerin, lebte aber schon lange im Glarnerland, sprach ein Deutsch mit einer reizenden englischen Färbung und versuchte sich sogar ab und zu in Ausdrücken im Glarner Dialekt, nachdem sie jahrelang darum gekämpft hatte, ihn wenigstens zu verstehen. Valerie mochte sie. Sie war Mitte dreißig, zierlich, hatte rötlichblondes Haar, ein fein geschnittenes blasses Gesicht mit zarten Sommersprossen und ein fröhliches Lachen. Sie war, befand Valerie, auf eine richtig englische Art hübsch. Sie passte gut zu Melchior, der ein kräftiger Bergler war, nicht sehr groß, dunkelhaarig und mit einem kantigen, schon jetzt, mit sechsunddreißig wettergegerbten Gesicht. Er war eher schweigsam, ließ sich aber immer wieder von Agnes aufheitern. Allerdings schien sie Valerie verändert zu sein. Immer noch liebenswürdig, aber stiller, in sich gekehrt. Irgendeine Sorge schien auf ihr zu lasten. Valerie forschte nicht nach. Sie saß abends gern mit den beiden zusammen, schätzte es, dass sie in den Alltag des Paars aufgenommen war, dass man beim Abendessen über alles Mögliche sprach, Polizeiarbeit, Arbeit im Krankenhaus, Glarner Politik, Wanderungen – bloß nicht über Beat, nicht über Valeries Situation.

Drei oder vier von hunderttausend, dachte Valerie jetzt aufgebracht und starrte böse den Selbsanft an. Drei von hunderttausend – und ausgerechnet Beat, ihren Beat musste es treffen. Fast ein Jahr war es her, seit ihr Mann in der Wohnung zusammengebrochen war und mit Blaulicht ins Spital gefahren werden musste. Diagnose: Hirntumor. Das Ding war gutartig, ein Meningeom, aber groß, es musste augenblicklich raus. Es war entfernt worden, alles war gut gegangen. Beats Gehirn war nicht geschädigt, er konnte denken, sehen, reden, sich bewegen – und doch ließ das Happy end auf sich warten. Valerie stand immer noch beim Wasserfall, blickte die Felswand empor. Laut und schnell und endlos warf sich das Wasser herunter, es hatte etwas Gewaltsames und gleichzeitig etwas Faszinierendes an sich. Valerie empfand das Unaufhörliche dieser Bewegung auch als beruhigend. Das Wasser fiel und fiel, schon vor hundert Jahren war es heruntergestürzt, und in hundert Jahren würde es noch genauso sein. Ein Jahr, zwei Jahre waren für dieses Wasser gar nichts, und in zwei Jahren würde in ihrem Leben vielleicht alles ganz anders, alles wieder gut sein.

Es sei normal, hatten die Ärzte gesagt, dass die Gesundung sehr lange dauere, dass der Patient häufig Ruhepausen brauche, dass er nur Teilzeit arbeiten könne. Streiff hatte es nicht akzeptieren wollen. Teilzeit an einem Mordfall arbeiten? – So ein Quatsch! Sollte er ein Tötungsdelikt nur teilaufklären? Sollte er die ganze Verantwortung an seine Kollegin Zita Elmer abgeben und sich auf Handlangerdienste beschränken? Ein Bürogummi werden? Sicher nicht. Er hatte sich in die Arbeit reingekniet, bis er nach kurzer Zeit vor Erschöpfung zusammengebrochen war und wieder voll pausieren musste. Das hatte sein Selbstvertrauen empfindlich getroffen. Er ging gegen Ende fünfzig – war jetzt etwa schon fertig mit Arbeiten? Hatte ihn dieses mandarinengroße Teil in seinem Hirn definitiv aus dem aktiven Leben hinauskatapultiert?

Er hatte vor drei Monaten den radikalen Rückzug gewählt. Hatte sich zurückgezogen in ein Häuschen auf dem Land, das ihm ein Freund überlassen hatte. Und er wollte Valerie nicht sehen. Nicht sehen, sie, seine Frau! Wie kann er nur?, dachte Valerie hundertmal am Tag. Sie wusste nicht einmal, wo dieses Refugium war, sonst wäre sie natürlich hingefahren. Er schickte ihr Mails, sie schrieb zurück, ab und zu telefonierten sie. Immerhin. Nein, er würde nicht für immer dort bleiben, das hatte er ihr versichert. Aber er gab keine Prognose ab, wie lange er für sich bleiben würde. Zum ersten Mal in ihrem Leben hatte Valerie das Gefühl, einer Situation völlig ausgeliefert zu sein. Sie musste warten, einfach warten, bis er sich meldete, bis er auf ihre Mails antwortete, bis er auf ihre Fragen einging – oder auch nicht. Die Arbeit bot ihr Ablenkung. Sie liebte ihren »FahrGut« noch immer, hatte gute Mitarbeiter und eine große Stammkundschaft. Trotzdem waren die Tage oft kaum auszuhalten. Nun habe ich also auch einen Rückzugsort auf dem Land, hatte Valerie sarkastisch gedacht, als sie sich für den Aufenthalt bei Melchior und Agnes entschieden hatte, und sie hatte es Beat auch so geschrieben. »Bei Melch bist du gut untergebracht«, hatte Beat am Telefon geantwortet. »Und du?«, hatte sie verzweifelt zurückgefragt. »Ich kann im Moment niemanden brauchen«, hatte er kurz angebunden erwidert. Ach, sie hätte das Telefon an die Wand schmeißen können.

Jetzt kickte Valerie trotzig einen Stein ins Gras. Bald würde sie im Tierfehd angekommen sein. Das Restaurant war am Sonntag zu, aber sie hatte ein Sandwich dabei. Sie würde ein paar Fotos machen und dann den gleichen Weg wieder zurückgehen, das Autosträßchen mochte sie nicht benutzen, auch wenn es kaum befahren wurde. Der Ort war alles andere als ein pittoreskes Touristenziel, aber das war Valerie gerade recht. An der Weggabelung zeigten Wegweiser nach rechts, in den Wald hinein in Richtung »Kistenpass 7h«, »Muttseehütte 5h 15min«, »Fridolinshütte 4h 30min«. Valerie bog nach links ab.

Sie ging der Baustellenabschrankung entlang zum »Hotel Tödi«. Unter Bäumen sah sie ein paar Holztische. Dort würde sie sich ein paar Minuten hinsetzen, wenn die Bank nicht feucht war, und ihr Brötchen und den Schokoriegel essen. Es war ganz still. Die Sonne hatte etwas mehr Kraft gewonnen und warf helle Flecken auf die Erde. Aber ein kühler Wind war aufgekommen. Valerie zog den Reißverschluss ihrer Windjacke hoch und wickelte den petrolfarbenen Baumwollschal enger um den Hals.

Ihr Körper erschrak schon, bevor ihr Verstand begriff, bevor ihre Augen das Bild ins Hirn transportiert hatten und es dort entschlüsselt wurde. Ihr Herz klopfte heftig, die Knie wurden ihr weich, in ihrem Bauch bildete sich ein Klumpen aus Angst. Als Erstes erblickte sie nicht die Gestalt, die in zehn Metern Entfernung zwischen den Tischen auf der Erde lag, sondern ein Bild von früher tauchte auf. Eine Zehntelsekunde lang sah sie einen Mann tot vor sich liegen, am Fuß einer Treppe, mit verrenkten Gliedern. Vor Jahren in ihrem Fahrradgeschäft »FahrGut« war das gewesen. Schmerz fuhr durch sie hindurch. Dann verschwand dieses Bild, und sie näherte sich langsam, widerstrebend dem reglosen Körper. Es war ein Mann, wahrscheinlich etwas jünger als sie. Ziemlich lange stand sie einfach da, schaute auf ihn hinunter. Nein, der war nicht nur ohnmächtig, das wusste sie, ohne ihn berühren zu müssen. Seine Gesichtszüge waren starr, ohne jeden Ausdruck. Auf einem der Tische lag ein kleiner Rucksack. Zwei Meter weiter, unter einem Tisch, war ein brauner Faserpelzpullover, der musste wohl ihm gehören. Und in seiner Nähe war eine rote Windjacke hingeschmissen worden. Hatte er die selbst ausgezogen? Weshalb? Vielleicht hatte er einen Herzinfarkt erlitten. Diese Patienten verspürten oft ein Engegefühl in der Brust. Hatte er sich Jacke und Pulli vom Leib gerissen in der Hoffnung, besser atmen zu können? Es war sinnlos, dennoch ging Valerie, hob Pullover und Jacke auf und breitete sie über den Toten. Alles war kalt und klamm, denn nachts hatte es genieselt. Sie berührte den toten Körper nicht. Sie nahm auch den Rucksack vom Tisch und legte ihn neben den Mann, als ob ihm seine Sachen etwas zurückgeben könnten von seiner Persönlichkeit, seiner Lebendigkeit. Valerie wurde erst viel später bewusst, dass sie es für sich selbst tat: um aus einer Leiche, mit der sie ganz allein war, einen Menschen zu machen.

Sie setzte sich auf eine Bank. Polizei. Sanität. Sollte sie das Kantonsspital Glarus anrufen? Die Nummer 117, die Notrufnummer der Polizei, wählen? Oder Melchior Zwicky um Hilfe bitten? Er hatte frei, verbrachte den Tag mit Agnes, die ebenfalls einen freien Sonntag hatte. Trotzdem wählte sie seine Nummer, er würde das Nötige organisieren können.

Es dauerte eine endlose Dreiviertelstunde, bis Krankenwagen und Polizeiautos eintrafen. Valerie fror. Sie hatte sich aus der Nähe des toten Mannes zurückgezogen, hockte auf den Stufen, die zur Restaurantterrasse führten. Sie behielt ihn im Blick. Hoffte sie, er würde sich doch wieder bewegen? Fürchtete sie, ein Fuchs könnte sich ihm nähern? Das Wort Totenwache zog durch sie hindurch. Sie schüttelte es ab. Mit diesem Toten hatte sie nichts zu tun, wollte sie nichts zu tun haben. Ein Fremder, ein ganz und gar Fremder, von dem sie nichts wissen wollte. Sie würde zurückgefahren werden nach Glarus und nie mehr an ihn denken. Plötzlich fühlte sie sich so schwer, als ob sie nie mehr aufstehen könnte. Beat. Warum war Beat nicht da? Damals, vor Jahren, als sie jenen anderen Toten gefunden hatte, war er gekommen, war er der Ermittler gewesen. Und nachdem er den Fall gelöst hatte – Valerie hatte ihm ein bisschen geholfen, oder sollte man besser sagen: hineingepfuscht? –, waren sie ein Paar geworden. Waren sie immer noch ein Paar? Oder war er dabei, sich endgültig von ihr zu entfernen? Valerie hörte das Geräusch von sich nähernden Autos. Das brachte sie wieder in die Gegenwart, ins Geschehen zurück. Eine leise Empfindung von Mitleid kam in ihr auf. Hoffentlich ist er rasch gestorben, dachte sie. Hoffentlich hat er nicht stundenlang da gelegen, in Schmerzen, frierend, in Angst. Vermutlich ist es schnell gegangen, tröstete sie sich. Sonst hätte er doch Hilfe herbeirufen können, bestimmt hatte er ein Handy.

Sie stand auf und ging zum Toten hinüber. Ums Hotel herum kamen zwei Sanitäter mit einer Bahre, gefolgt von Melchior Zwicky und zwei uniformierten Polizeibeamten. Valerie war froh, dass Menschen eintrafen, und erleichtert und überrascht, dass Melchior auch gekommen war.

Er legte ihr kurz die Hand auf die Schulter. »Ist ein bisschen hart für dich, ja?«, sagte er und schaute sie forschend an.

Sie zuckte unsicher die Schultern, schluckte einen Kloß hinunter, der sich in ihrem Hals gebildet hatte, und lächelte unsicher. »Danke, dass du gekommen bist«, murmelte sie. »Aber es wäre nicht nötig, ich meine, es ist ja kein Mord, und Agnes hatte bestimmt keine Freude …« Sie verhedderte sich und brach ab.

»Selbstverständlich muss die Polizei her bei einem ›agT‹, einem außergewöhnlichen Todesfall« sagte er. »Im Polizeiposten Schwanden hat Jenny Sonntagsdienst. Aber der befasst sich gerade mit einer Wirtshausschlägerei von letzter Nacht.« Er fügte hinzu: »Und ich bin auch wegen dir gekommen.«

Einer der Sanitäter beugte sich zu dem Mann hinunter, berührte sein Gesicht, seine Hand. Auch Zwicky ging in die Knie.

»Seltsam, er hat Pullover und Jacke nur über sich gelegt.«

»Äh, das war ich«, stotterte Valerie. »Seine Sachen lagen verstreut herum. Als ob er sie weggeschmissen hätte. Ich habe«, plötzlich kam sie sich lächerlich vor, »ich habe ihn … zugedeckt.« Sie senkte den Blick.

Wieder legte ihr Zwicky kurz die Hand auf den Arm. »Na ja. Hättest du natürlich besser lassen sollen. Aber ich verstehe dich schon. Zeig mir genau, wo die Kleider und der Rucksack lagen.«

Valerie legte die Gegenstände ungefähr dorthin, wo sie sie gefunden hatte. Zwicky ließ das Bild auf sich wirken. Dann winkte er einen der beiden Polizeibeamten, die mit ihrem Streifenwagen gekommen waren, herbei, er solle die Szene fotografieren. Dann griff er sich den Rucksack des Toten.

»Ihr könnt ihn wegbringen«, sagte er dann zu den Sanitätern. »Stucki von der Rechtsmedizin ist informiert.«

Valerie war verwirrt. »Warum müssen sie fotografieren? Und warum muss der Mann in die Rechtsmedizin? Er ist doch nicht umgebracht worden, er hat keine Verletzungen.«

»Höchstwahrscheinlich nicht«, gab Zwicky zu. »Aber bevor man nicht alles untersucht hat, kann man es nicht wissen. Man muss ohnehin die Todesursache feststellen.«

»Seht euch ein bisschen um«, wies er zwei Polizeibeamte an, »mich interessiert, ob es Spuren der Anwesenheit einer zweiten Person gibt, ob vielleicht irgendwo Medikamente herumliegen oder ob der Mann sonst irgendetwas verloren hat.«

Dann wandte er sich an Valerie. »Komm, wir fahren zurück.«

Beide schwiegen während der Fahrt. Dafür bin ich nicht hierhergekommen, dachte Valerie empört. Ich wollte an einen friedlichen Ort, wo mich nicht alles an Beat erinnert. Und jetzt bin ich wieder mitten drin gelandet: Leiche, Sanität, Polizei, Rechtsmedizin. Sie überlegte sich, gleich zurück nach Zürich zu fahren, sich in ihrer eigenen Wohnung zu verkriechen, sich vielleicht mit ihrer Freundin Lina zu treffen.

Zu Hause wartete Agnes. Die Teekanne stand parat, das Wasser im Kessel kochte schon fast. Agnes hatte den Tisch gedeckt, Toastbrot, Marmelade, Honig, Butter aufgestellt. Sie hatte die englische Sitte des Nachmittagstees in all den Jahren in der Schweiz beibehalten.

»Ich mag nichts …«, begann Valerie, die am liebsten gleich in ihre kleine Ferienwohnung hinaufgegangen wäre.

»Doch, du musst«, bestimmte Agnes. »Sicher hast du bis jetzt noch nichts gegessen.«

Das stimmte. Sandwich und Schokoriegel lagen unangetastet in Valeries kleinem Rucksack.

»Eine Tasse Tee«, sagte Agnes schmeichelnd, »ein kleines Marmeladenbrot.«

Valerie mochte eigentlich Schwarztee nicht besonders. Aber Agnes’ Fürsorglichkeit siegte. Valerie nickte und setzte sich mit Melchior und Agnes zu Tisch.

»Morgen werden wir die Todesursache kennen«, sagte Melchior. »Ich gehe nachher noch ins Büro, um den Rucksack zu untersuchen und die Angehörigen des Mannes zu benachrichtigen. Er trägt bestimmt einen Ausweis bei sich.«

Wie oft hatte Valerie Beat in solchen Situationen erlebt. Meist war klar gewesen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelte. Aber ab und zu war er auch zu einem Todesfall gerufen worden, bei dem die Todesursache unklar war. Manchmal hatte sich dann herausgestellt, dass es ein natürlicher Tod gewesen war. Würde sie das wieder erleben mit ihm? Oft genug hatte es sie geärgert und enttäuscht, wenn ihr Mann an einem freien Tag, den sie gemeinsam verbrachten – verbringen wollten –, zu einem Todesfall gerufen worden war. Jetzt hätte sie alles darum gegeben, wenn sie jenen Alltag zurückbekommen hätte. Mit allem wäre sie einverstanden gewesen, auch mit seiner Verschlossenheit, wenn er über einem Fall brütete, mit dem verhassten Telefon, das immer im dümmsten Moment klingelte und ihn von ihr fortnahm. Aber er war ja jeweils ein paar Stunden später wieder bei ihr gewesen. Jetzt dagegen – sie nahm einen Schluck Tee und zwang sich, mit ihrem fruchtlosen Grübeln aufzuhören, den Schmerz für den Moment wegzuschieben. Als Zwicky sich verabschiedete, ging Valerie hinauf, allerdings erst, nachdem ihr Agnes das Versprechen abgenommen hatte, abends zum Essen wieder herunterzukommen.

»Es ist genug, wenn du drei Stunden – wie sagt man? – Trübsal bläst.« Agnes hatte ja recht. Aber was war mit ihrer eigenen Trübsal?, ging es Valerie flüchtig durch den Kopf.

Oben, in dem kleinen altmodisch eingerichteten Wohnzimmer, kamen die quälenden Gedanken wieder. Ich werde es Beat nicht erzählen, dachte sie, es würde ihn belasten, wenn er das Gefühl hätte, mir helfen zu müssen. Aber es war nicht nur das. Sie fühlte sich auch von ihm im Stich gelassen. Zum ersten Mal empfand sie sein Verhalten, seinen Rückzug als egoistisch – zumindest egozentrisch, korrigierte sie sich sogleich –, er war ausschließlich mit sich selbst beschäftigt, reagierte oft abweisend auf sie. Er dachte wohl gar nicht daran, dass er sie damit verletzte. Zorn auf Beat wollte in ihr hochkommen, aber sie schob ihn weg. Sie war ungerecht, sie wusste es.

Ihre Gedanken wanderten zu dem toten Mann: Wer war er? Woher war er gekommen? Warum machte er an einem kühlen Novembertag eine Wanderung im Tierfehd? Warum, woran war er gestorben? Sie würde es wohl erfahren. Gewiss würde es übermorgen eine Zeitungsmeldung geben, vielleicht sogar einen längeren Artikel, denn ein solches Ereignis kam hier nicht oft vor. Sie nahm sich vor, rasch damit abzuschließen und die Tage, die ihr hier noch blieben, dafür zu nutzen, wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Vielleicht könnte sie nochmals mit dem Rad den Klausenpass rauffahren und noch ein paarmal mit Agnes und Melchior friedlich zusammensitzen. Fertig mit dem Hadern! Valerie erhob sich aus dem bequemen Großvatersessel, ging duschen und zog sich um. Bald würde Agnes klopfen, weil das Abendessen bereit war. Sie hatte Melchior schon heimkommen gehört. Sie nahm sich vor, nicht zu fragen, was die Untersuchung des Rucksacks ergeben hatte. Er würde es ihr ja auch nicht verraten dürfen.

2 Sternhagelvoll

Melchior Zwicky hielt die Identitätskarte des Toten in der Hand. Es war Montagmorgen. Sein Name war Matthias Freytag, er war zweiundfünfzig Jahre alt, 1,77 groß. Ausgestellt war die ID in Niederurnen. Der Mann lebte also in der Gegend. Ein Blick ins Telefonverzeichnis zeigte Zwicky, dass der Mann in Ziegelbrücke gewohnt hatte, einem seltsamen winzigen Ort gleich neben Niederurnen. Ziegelbrücke gehörte zu den Kantonen Glarus und St. Gallen, die Kantonsgrenze verlief mitten hindurch. Im selben Haus wie Matthias Freytag wohnte ein André Freytag. Ein Verwandter? Freytag war kein allzu verbreiteter Name. Es mussten Angehörige aufgetrieben werden, benachrichtigt werden vom Tod ihres – Mannes, Bruders, Vaters, Sohnes?

Der Rucksack enthielt Dinge, die man üblicherweise auf einer Wanderung dabei hat: eine dünne Regenjacke, ein Sackmesser, Taschentücher, Portemonnaie, ein Bahnbillett Ziegelbrücke – Linthal retour, ein altmodisches Handy und ein bisschen Proviant: eine Flasche Wasser, ein Sandwich, einen Apfel, eine halbe Tafel Schokolade. Die beiden Streifenpolizisten, die am Sonntag vor Ort gewesen waren und sich genauer umgeschaut hatten, hatten eine leere Schnapsflasche zurückgebracht. Sie hatte vielleicht nichts mit dem Toten zu tun, wurde aber auf Fingerabdrücke untersucht. Am Sonntagnachmittag hatte Zwicky unter der Telefonnummer von André Freytag niemanden erreicht. Nun wollte er zunächst die ersten Ergebnisse der Rechtsmedizin abwarten, bevor er auf die Suche nach der Familie des Toten ging. Dann würde er auch eine kurze Medienmitteilung herausgeben.

Das Telefon klingelte, Valerie, die sich in den altmodisch bequemen Sessel gekuschelt und aus dem Fenster gestarrt hatte, griff danach. Es war Beat. Einen Augenblick lang war sie unsicher, ob sie den Anruf entgegennehmen sollte. Ihre Gedanken waren die meiste Zeit bei dem Mann, der gestorben war, ganz allein, in dieser Einöde, in der Kälte einer Spätherbstnacht. Davon wollte sie Beat nichts sagen. Sie meldete sich. Oh ja danke, es ging ihr gut, gestern hatte sie eine kleine Wanderung gemacht, doch, ein bisschen Sonne hatte es gehabt. Und abends mit Melch und Agnes gegessen, Lammeintopf, etwas Englisches. Und er, wie ging es ihm? Wie war das Wetter? Sie spürte, dass sie nervös war, zu eifrig Belanglosigkeiten von sich gab. Er schwieg.

Dann fragte er: »Was ist los mit dir, Mädchen? Ist etwas geschehen?«

Sie erschrak. »Nein, nein«, stotterte sie, »alles in Ordnung. Es ist sehr nett hier. Ich bleibe noch eine Woche.«

»Weich mir nicht aus. Du klingst verändert.«

Valeries Herz klopfte. Nicht nur, weil sie jetzt ins Dilemma kam zwischen ihrem Vorsatz, die Geschichte mit dem Toten nicht preiszugeben, und seinen Fragen. Mehr noch durchzuckte sie ein Schreck, gemischt mit unsicherer Freude: Er merkte, wie es ihr ging. Interessierte er sich wieder für sie? Ging es ihm besser? Dann war eine endlose Sekunde nur noch Heimweh nach ihm da.

Sie seufzte, hatte sich bereits ergeben. Erzählte ihm, wie sie den Mann gefunden hatte. Dass er Jacke und Pullover ausgezogen und weggeschleudert hatte.

»Ist er erfroren?«, fragte Streiff sofort.

»Keine Ahnung. Er ist gestern in die Rechtsmedizin gebracht worden. Vielleicht hatte er einen Herzinfarkt. Oder eine andere Krankheit. Warum meinst du?«

»Vielen Menschen, die kurz vor dem Erfrieren sind, wird plötzlich heiß, weil die Blutgefäße sich erweitern. Zum Beispiel haben Bergsteiger, die am Mount Everest sterben, häufig ihre Daunenjacken nicht mehr an.«

»Merkwürdig. Ich dachte, dass Erfrieren ein qualvoller Tod ist, weil einem immer kälter und kälter wird. Aber wenn man plötzlich warm hat, ist es vielleicht doch ein friedliches Sterben.«

Noch bevor Beat antwortete, spürte Valerie, dass er sich bereits wieder innerlich von ihr zurückgezogen hatte.

»Wer weiß«, versetzte er kurz angebunden. »Ich muss jetzt aufhören. Das Hirn wird geschlossen.«

»Ja sicher«, rief sie. »Entschuldige, wenn ich dich belastet habe, ich wollte nicht …« Noch ganz viel hätte sie sagen wollen. »Alles Liebe«, murmelte sie.

»Dir auch.« Damit hatte er aufgelegt.

Sie zitterte. So abrupt endeten meist die Telefongespräche mit ihm. Jedes Mal zu früh für sie. Jedes Mal eine kleine Enttäuschung. »Das Hirn wird geschlossen.« Das bedeutete, dass er seine Gedanken nicht mehr zusammenkriegte, sich nicht mehr konzentrieren konnte, dass das Hirn eine Stunde Ruhe brauchte, bevor es wieder arbeiten konnte. Aber heute – er hatte Interesse gezeigt an der Geschichte. Und an ihr. Ein paar Minuten lang.

Melchior Zwicky und Martin Stucki, der Rechtsmediziner, trafen sich am späten Vormittag in Stuckis Büro. Zwicky fühlte sich hier nie recht wohl. Es war viel moderner als sein eigenes. An den Wänden hing moderne Kunst, abstrakte Bilder, mit denen Zwicky nichts anfangen konnte. In seinem Büro hingen Vergrößerungen von Fotos, die auf Klettertouren geschossen worden waren, mit kleinen Menschengestalten, die an senkrechten Felswänden hingen. Zwicky ging gelegentlich, wenn Agnes am Wochenende Dienst hatte, mit einem Kollegen klettern. Auf den Tödi, den Glärnisch, auch die Tour auf den Selbsanft hatte er schon gemacht. Mit Agnes ging er nur auf Wanderungen, denn sie war ängstlich und nicht schwindelfrei.

»Der Mann ist erfroren«, teilte Stucki mit. Der Rechtsmediziner war Ende vierzig, groß, hager, hatte eine Glatze und trug eine markante runde Brille. Er wirkte elegant, sogar im weißen Arztkittel. Elegant und sehr selbstsicher.

»Das habe ich mir gedacht«, erwiderte Zwicky. »Aber warum? Was hinderte ihn daran, ins Dorf zurückzukehren oder zumindest Hilfe in einem der Bauernhäuser in der weiteren Umgebung zu suchen – oder wenigstens die Notrufnummer zu wählen? Ein Telefon hatte er ja dabei. Ist er wegen einer Krankheit zusammengebrochen?«

Stucki schüttelte den Kopf. »Der Mann war gesund und wies keine Verletzungen auf. Vielleicht war er nicht extrem fit, er hatte etwas Übergewicht. Aber eine Wanderung hatte ihn sicher nicht überfordert.«

Zwicky runzelte die Stirn. Martin Stucki war ein fähiger Rechtsmediziner, durchaus kooperativ. Aber er machte es gern etwas spannend. Er fühlte sich nicht als Handlanger der Polizei, sondern als einer, der die wirklich wichtigen Erkenntnisse gewann und die Großzügigkeit hatte, sie weiterzugeben. Die Choreografie des Informationsprozesses entwarf er. Zwicky, der es gern etwas zügiger gehabt hätte, wartete ergeben.

»Der Mann war nicht krank«, wiederholte Stucki, »aber – vollkommen blau. Sturzbetrunken, auf Deutsch gesagt.«

»Ach«, reagierte der Polizist verblüfft. »Gehen Alkoholiker am Wochenende auf Wanderungen?« Aber das erklärte vielleicht die leere Schnapsflasche.

»Der Zustand seiner Leber weist nicht auf Alkoholismus hin«, präzisierte der Arzt. »Die Fingerabdrücke auf der Schnapsflasche stammen jedoch in der Tat vom Toten. Außer einem halben Abdruck, den ich nicht zuordnen konnte.«

Na gut. Der Mann, der nicht Alkoholiker war, ging, bewaffnet mit einer vermutlich vollen Schnapsflasche, auf eine Wanderung und soff sich quasi ins Koma. Seltsam, Komatrinker waren meist dreißig Jahre jünger als Freytag und schütteten den Alk bei irgendwelchen Partys in sich hinein. Jedenfalls, sagte sich Zwicky beruhigt, war es ein Unfalltod. Traurig, vielleicht tragisch, aber kein Delikt.

Stucki räusperte sich. Aha, er war noch nicht fertig. Zwicky hob den Blick.

»Der Tote« dozierte der Arzt, »war überdies komplett zugedröhnt, denn er hatte auch eine größere Menge eines starken Schlafmittels im Blut. Rohypnol, genau gesagt.«

»Rohypnol?« Zwicky kannte das Mittel aus seiner Zürcher Zeit. Drogenabhängige hatten es auf der Gasse gekauft, um die Entzugsschmerzen zu lindern.