Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

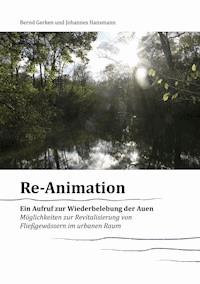

Fließgewässer und ihre Auen bilden die Lebensadern jeder Landschaft - pulsierendes Leben naturnaher Flüsse brachte die Menschen einst dazu, dort ihre Metropolen einzurichten - alle großen Städte und Wirtschaftszentren liegen an bedeutenden Flüssen. Dabei wurden viele Flüsse kanalisiert und zu tristen Kanälen und stinkende Vorflutern degradiert. Heute sollen wir die Flüsse wieder lebendig machen, und den Auenwäldern und Wiesen ihre Farbigkeit und Artenfülle wiedergeben. Menschen wünschen das. Dieses Buch begründet, dass es auch in den Ballungsgebieten der Re-Animation am Wasser bedarf und bringt viele Beispiele, wo es bereits gelang: Für diese große Aufgabe verfügen wir über alle technischen Kenntnisse und es gelingt in der Zusammenarbeit der Bürger mit den Verwaltungen und technischen Büros! Das erst Buch aus der neuen Reihe "Materialien zur Revitalisierung von Fließgewässern" - denn die Zeit ist reif! - Wirken Sie mit! Bernd Gerken und Johannes Hansmann - mit 118 überwiegend farbigen Bildseiten -

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 149

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Menschen, die Natur wünschen.

Für Auen und Flüsse, die für Menschen sind.

„Papitzer Lachen“ ‒ Auwald Leipzig, im September 2017

DANK

Wir danken dem Leipziger Auwald für sein motivierendes Da-Sein und seine Durchhaltekraft, zahlreichen Freunden und Kundigen der Naturvorkommen um Leipzig und in Ländern Europas für Rat und Anschauung, wir danken Heiko Rudolf für die Einführung in die vertrackte Welt der überregulierten und verbauten Leipziger Gewässer. Wir ermutigen Verbände zu Unabhängigkeit im Dienst am Ganzen.

Wir ermutigen die Verwaltungen in Stadt und Land, ihre Auen systematisch wieder zu beleben. Technisch ist es einfach!

Inhalt

Einleitung ‒ den Flüssen und Auen kann geholfen werden

Standorteigenschaften einer Aue

Definition zu Revitalisierung versus Renaturierung

Revitalisierung mitteleuropäischer Auenlandschaften

Leipzig ‒ eine europäische Modellregion für das Potenzial zur Revitalisierung europäischer Flüsse

Auenlandschaft in historischen Bildern aus Deutschland und der Umgebung Leipzigs

Ausblick

Anhang

Bildverzeichnis

Literaturverzeichnis

Die Pausnitz im südlichen Leipziger Auwald 2016. Foto: J. Hansmann

Die Pausnitz im südlichen Leipziger Auwald 2016. Foto: J. Hansmann

Einleitung ‒ den Flüssen und Auen kann geholfen werden

Auen sieht man lange Zeit ihren Gesundheitszustand nicht an ‒ naturgemäß überbrücken sie Zeiten der Dürre und der Fülle. Menschen können fühlen, ob es der Natur gut geht. Kundige lesen es aus den Vorkommen von Pflanzen und Tieren.

Der Wald leidet Not, sobald der Wasserstand stagniert oder Wasser monatelang fehlt. Wenn Wasser kurzfristig geregelt ins Gebiet darf und flächiger Durchfluß nicht möglich ist, dann kommt es zum Stau. Stau von Hochfluten ist nicht auentypisch. Im Beispielsgebiet der Leipziger Pausnitzaue wird der Zustrom in der Pausnitz seit 1992 speziell geregelt ‒ und es kommt zum Absterben von Bäumen. Auen brauchen periodisch fließende Überflutungen in wechselnder Höhe und Dauer.

Wann darf das Wasser wieder frei fließen?

Europaweit können Flüsse und ihre Auen wieder hergestellt werden. Das kann verallgemeinert werden. Fertige Konzepte liegen in den Schubladen der Ingenieure und vieler Behörden, so auch für den Leipziger Auenwald. Sogar anwohnende Bürger wünschen die lebende Aue wieder. Dies sollte umgesetzt werden. In enger Kooperation von BürgerInnen und Verwaltungen. Erfahrungsgemäß erfordert das 5-15 Jahre Arbeit...

Der Maivogel, Euphydryas maturna. Foto: S. Kümmel

Auen kann man… recht leicht wieder herstellen. Die Wiederherstellung lebender Gewässer und Auen gelingt beinahe ebenso leicht, wie die Zerstörung durch kanalisieren, begradigen, eindämmen und versiegeln in den vergangenen 180 Jahren. Das ist noch wenig bekannt, und das technische Know How wird von den meisten europäischen Verwaltungen noch nicht umgesetzt – oft fehlt es einfach am Mut.

Warum ist es so leicht möglich Flüsse zu heilen? Die Antwort ist einfach. Wasser ist das Element des Lebens. Selbst dem sanftesten Wassertropfen muß harter Fels weichen. Wasser verfügt über Eigenschaften, die uns garantieren, dass jedes Fließgewässer und jeder Auenwald wieder belebt werden können. Wasser will fließen – wie Leben leben will – es will fließen, will sich verändern und gestalten.

Wasser ist beinahe so, wie Menschen sind!

Menschen und alle Lebewesen enthalten viel Wasser.

Nur wenn sich dieses Wasser innerlich wie äußerlich bewegt sind Menschen gesund. So ist es auch mit den Gewässern und ihren Auen.

Dieses Zusammenspiel der Natur mit ihren Elementen ist eine endlose Geschichte der Kraft und Schönheit irdischer Natur!

Am Leipziger Elsterflutbecken am Scheibenholz 2018. Hier bewegt sich alles nur in eine Richtung ‒ das Wasser soll möglichst schnell abfließen. Der hinter dem Deich liegende Auwald ist vom Wasser komplett abgeschnitten. Der Nebenfluss von Pleiße und Elster, welcher einst mit seinen Mäandern dieses Gebiet durchströmte, wurde verfüllt und vergessen. Foto: J. Hansmann

Übergang vom Elsterflutbecken in die Neue Luppe im April 2018. Solche Gewässer entsprechen nicht der WRRL. Foto: J. Hansmann

Seit langer Zeit (vermutlich schon zu vor-trojanischen Zeiten!) werden einzelne Gewässer von Menschen gelenkt und reguliert, doch seit 180 Jahren geschah dies weltweit und flächendeckend – es entstanden phantasielose, trostlose, gestaute Kanäle und die einst vielfältigen und an Nahrung reichen Auenlandschaften trockneten aus. Während vielerorts noch mit diesem Zerstörungswerk fortgefahren wird, haben sich einige Länder entschlossen , ihre Gewässer wieder zu beleben. Dazu gehören u.a. die USA, die Schweiz, Großbritannien, Österreich und Deutschland.

Die EU hat sich ein Regelwerk gegeben, das als Wasserrahmenrichtlinie bezeichnet wird (WRRL, ein EU Regelwerk von 2008). Es schreibt vor, dass Gewässer bis 2028 in einen ökologisch guten Zustand versetzt werden müssen. Die WRRL ist Ausdruck des Willens aller EU-Länder. Selbst große Städte, wie Graz oder Leipzig, die die grüne Lunge der Auenwälder am nötigsten haben, tun sich oft besonders schwer, sie umzusetzen.

Wir haben als Modellfall Leipzig gewählt, und ziehen Vergleiche zu gelungenen Revitalisierungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 5.000 ha Auenland warten in Leipzig auf die Wiederbelebung!

Wenn diese Stadt es schafft, ihre für Mitteleuropa einzigartigen ausgedehnten Auenwälder wieder zu beleben, dann schafft es jede kleinere Stadt und Ortschaft mit einem einfacheren Gewässersystem erst recht!

In einigen Ländern der Erde werden vehement Flüsse wieder hergestellt, es werden Staudämme abgetragen oder gesprengt, Kiesgruben an Flüsse angeschlossen, Pferde und Rinder dürfen frei durch das wieder gewonnene Auenland streifen. Auch in Deutschland erhalten Fließgewässer ihre Täler zurück! Mancherorts wird das Wasser wieder so sauber, dass Menschen gerne darin baden gehen und verschollen geglaubte „Reinstwasserfische“ wieder kommen - wie es für Europa die Stadt München modellhaft zeigt!

An der Weißen Elster bei Hänichen. Der Schein trügt, die Weiße Elster hat laut Presseberichten 2018 bei einer Gewässerschau die Note 5 bekommen. Foto: J. Hansmann

Mit dem Untertitel „Möglichkeiten zur Revitalisierung von Fließgewässern im urbanen Raum“ bringen wir zum Ausdruck, dass in allen Städten die Revitalisierung der Fließgewässer und ihrer Auen möglich ist. Oft wird aber vermittelt, das gehe nicht, weil Hochwassergefahr drohe. So wird auch in Leipzig argumentiert. Leipzig ist viel weniger gefähdrdet als andere Regionen. Für Leipzig besteht keine akute Hochwassergefahr, und wenn dies so scheint, dann liegt es am überregulierten Zustand seines Gewässernetzes. Das klingt einfach und es ist so einfach. ‒ Hochwassergefahr kann unter diesen Bedingungen als hergeholtes Argument beschworen werden, ‒ vielleicht um andere Ziele durchsetzen zu können? Dann sollten solche verdeckten Ziele auf den Tisch! Denn Auenlandschaften sind derart flexibel, dass sie für vielfältige Nutzungen auch der durch-technisierten Gesellschaft dienen. Wieder belebte Auenlandschaften erhalten die Vielfalt der Lebensräume und Arten, die so genannte Biodiversität, und erfüllen Wünsche der Menschen!

Leipzig verfügt vermutlich über Deutschlands ausgedehntesten zusammenhängenden Auenwald – nur der Auenwald an der Donau bei Wien dürfte ausgedehnter sein – und dieser ist schon weitgehend revitalisiert! Der Altholzbestand im Leipziger Auwald ist ökologisch noch sehr wertvoll. Große Teile des Leipziger Auengebiets sind zu seinem Schutz als FFH-, Vogelschutz- oder Naturschutzgebiet ausgewiesen worden. Und die Leipziger haben das beste Erholungsgebiet gleich vor der Haustür, wie es sich viele Städte vergeblich wünschen – groß genug, um sich darin sogar stundenlang zu verlaufen! Graz verfügt vergleichsweise über nahezu kein Revitalisierungspotenzial, da die Aue der Mur sehr weitgehend überbaut ist. Überall in Europa ist es wichtig, die auentypische Wasserdynamik wieder herzustellen.

Mit diesem Buch treten wir für die Wiederbelebung der Gewässer und der Auenlandschaften aller europäischen Regionen ein. Das aus der speziellen Situation Leipzigs Abgeleitete ist europaweit auf urbane und ländlich geprägte Räume übertragbar. Auenlandschaften wirklich wieder zu beleben ist von umfassender Bedeutung für den Landschaftshaushalt und die künftige Lebensqualität der Menschen.

Und: Jede/r kann helfen!

Der Laubfrosch, eine in Deutschland gefährdete Art, lebt in den Baumkronen des Leipziger Auwaldes. Foto: A. Schmoll

In unserer Zeit gilt es, Auen-Natur wieder herzustellen, und zwar überall dort, wo sie ohne Not den Menschen und der europäischen Natur abhanden kam. Zu lange schon werden Gewässer kanalisiert, monotonisiert ‒ Und wir ließen es zu, dass Arten verschwanden und die natürliche Lebensfreude der Menschen am Wasser durch Dreck und Gestank erstarb!

Unsere Zeit weiß alles bezüglich Technik und Ökologie, um die Alpträume der Auen zu beenden! Diese Aufgabe zu bewältigen ist nicht schwer!

Die Wiederbelebung der Auen ist auch deshalb eine vordringliche Aufgabe geworden, weil die Vorräte an reinem Trinkwasser weltweit gefährdet sind. Wir brauchen die Auen als riesige, natürliche Wasseraufbereiter ‒ und ebenso brauchen wir Auenwälder, um das Regionalklima milde zu stimmen, die grüne Lunge kann geheilt werden.

Allzulange wurde die Botschaft der Pflanzen und Tiere nicht verstanden, die vor unseren Augen verschwanden. Wir waren taub für den Ruf des Wachtelkönigs, vergaßen den subtilen Duft der Brenndolde, übersahen die rotbraune Färbung der Blüten mächtiger Feldulmen im zeitigen Frühjahr, und wir überhörten den Gesang der Brachpieper und Grauammern über den einstigen Flußinseln und krautarmen Uferzonen lebendiger Gewässer. Wir übersahen die Urzeitkrebse und die Maivögel, jene kontrastreichen Edelfalter der Auenwälder, die schon feinste Lichtungen nutzen können, wie sie sich von Natur aus bei Wind- und Eisbruch in jedem alten Wald entwickeln. Beide gehören zu den feinsten Gliedertieren der periodisch schwindenden und steigenden Auengewässer und Wälder.

Ihr Verschwinden ist ihre ernste „last-minute“-Warnung ‒ sie dienen uns als Bioindikatoren. Beim Auenwaldschutz geht es nicht nur um deren Sein, es geht um unsere Lebensgrundlage, die das Leben aller lebenswert macht.

Gewöhnliche Brenndolde. In und um Leipzig wird sie immer seltener. Kein Wunder. Sie ist an zeitweise überflutete Wiesen angepasst, welche deutschlandweit selten geworden sind. Foto: H. Zell

Wie vor Jahren beim Laubfrosch im NSG Hördter Rheinaue wird noch immer befürchtet, Urzeitkrebse, Maivogel und andere Arten der Auenwälder könnten durch Hochwasser ausgerottet werden. Doch beide sind Arten der Stromtäler, die mit natürlichen Hochfluten bestens zurecht kommen. Eine Gefahr für sie bildet die durch die Kanalisierung zustande gekommene Hochwasserdynamik mit erhöhter Schleppkraft und Verengung der Abflußquerschnitte. Deshalb ist es wichtig, den Fließgewässern so viel wie möglich ihrer einstigen Aue zurück zu geben. Die Brenndolde ist ein typischer Doldenblütler der Auenlandschaft ‒ doch macht man sich in deutschen Rheinauengebieten Sorge, auch sie könne durch Hochwasser verschwinden. Am niederländischen Rheinlauf ist die Brenndolde im Hochwasser-Einzugsgebiet vorhanden ‒ und lebt dort in voller Vitalität.

Dort ‒ jene niederländischen Rheinabschnitte lohnen einen Besuch! ‒ ist das Baden oder ausruhen am Fluß mit keiner Gefahr mehr verbunden. Im Gegenteil macht es ganz besonderen Spaß, denn in der Aue grasen auch Konik-Pferde und Heckrinder. Vor der Weißen Elster in Leipzig als Badeort hingegen kann derzeit nur gewarnt werden ‒ ihre Wasserqualität ist schlecht, und vor allem ist ihre gewässerbaulich bedingte Struktur gefährlich für Schwimmende!

Palmengartenwehr in Leipzig – mitten in der Stadt besteht „Lebensgefahr“ am Fluß. Foto: B. Gerken

Diese absolut vermeidbare Situation sollte geändert werden ‒ der Fluß verliert an Gefährlichkeit, wenn die Überregulierung durch Bauwerke beendet wird. Warnungen wie hier am Palmengartenwehr in Leipzig sind inzwischen europaweit anzutreffen, ob am Gallego in Nordspanien, an der Durance in Südfrankreich oder am kanalisierten Oberrhein südlich Karlsruhe.

Die revitalisierte Ruhr bei Arnsberg. Foto: Reg.-Bez.Arnsberg

Kinder spielen und forschen am lebendigen Fluß. Foto: Reg.-Bez. Arnsberg

Wo immer Flüsse zwischen enge Dämme aus Erde und Gestein oder eiserne Spundwände eingezwängt wurden, sind sie lebensfern und gemeingefährlich geworden!

Zu nahe an den Fluß heran zu bauen, wäre in alten Zeiten niemandem eingefallen! Weltweit liegen Siedlungskerne fast immer auf Geländeerhebungen über den Flüssen. Zugegeben gefällt den Menschen das Leben am Fluß, aber sollte man diesen lieber in der Freizeit zur Erholung besuchen und nicht sein Haus direkt in die Flutungszone bauen.

Die Ruhr ist heute ein Modellfall, wie es gelingen kann, einen Fluß mitten in der Stadt zu revitalisieren, die Hochwassergefahr zu reduzieren und für die Bevölkerung ein Kleinod zu erschließen, das zu Naturbeobachtung und Erholung einlädt.

Das Projekt wurde von Anfang an von engagierten Leuten in den verschiedenen Verwaltungen zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt ‒ es sind dort vermutlich alle zufrieden mit ihrem Werk!

Weiße Elster am Leipziger Palmengartenwehr. Foto: B. Gerken

Im Kontrast zeigen wir die Weiße Elster beim Leipziger Palmengartenwehr. Dort sieht sie nur auf den ersten Blick naturnah aus. Der Wasserkörper ist gestaut. Für Flüsse typische Niedrigwasserzeiten werden wegreguliert ‒ auch Hochwasser treten nicht mehr über die Ufer ‒ Vegetation und Tierwelt zeigen es.

Der weißen Elster und ihren Zuflüssen ging im Einzugsbereich der Stadt Leipzig die natürliche Bewegung des Wassers verloren. ‒ Dieses Schicksal teilt sie noch mit vielen europäischen Flüssen. Zum Beispiel die Mur in Graz kann ein Lied davon singen…

Es wird Zeit, die naturnahe Abflußdynamik wieder in die Städte und ins freie Land zu holen ‒ es ist gefahrlos möglich und dient allen! Somit hat auch der Leipziger Gewässerknoten in seiner derzeitigen Steuerung ausgedient ‒ und er sei ein Beispiel.

Frühjahrshochwasser der Elbe 1999. Foto: J. Hansmann

Standorteigenschaften einer Aue

Auenlandschaften sind Lebensräume unter dem Einfluß periodisch wechselnder Wasserführung in Boden- und Oberflächenwasser. Zwei Definitionen lauten:

Auenlandschaften werden durch die Linie des maximalen Hochwasserstandes zur übrigen Landschaft abgegrenzt.

oder

Auenlandschaften erfüllen die Flußniederung, und bilden einen Lebensraum zwischen Wasser und Land, der von periodisch schwankenden Wasserspiegellagen geprägt wird.

Die Lebensgemeinschaften werden durch periodische, und hohe wie niedrige Wasserführung stark beeinflusst. Bei Niedrigwasser fallen viele Gewässer trocken. Die Durchgängigkeit der Gewässer ist unter natürlichen Bedingungen häufig unterbrochen ‒ daher muß sie auch bei Renaturierung nicht ganzjährig wieder hergestellt werden. Art und Umfang der wechselnden Wasserstände hängen vom Einzugsgebiet der Gewässer ab. Alle Faktoren der unbelebten (Steine, Sande etc.) und der belebten Umwelt (Vom „Totholz“ bis zu Fischadler, Flatterulme, Eidechse und Entengrütze gehören oft ein paar tausend Arten dazu!) zusammen bestimmen

… die Einzigartigkeit einer jeden Auenlandschaft.

Jede Aue und ihr nährendes Gewässersystem bilden ein Unikat – und doch ähneln sie einander weltweit, denn sie teilen die Eigenschaft azonaler Ökosysteme.

Kleinflächiges, künstliches Hochwasser mit nur wenig Durchströmung in der Pausnitz März 2018. Foto: J. Hansmann

Die Zonierung der Lebensgemeinschaften in Auen. Grafik: J. Hansmann

Auen sind azonale Ökosysteme, weil der Faktor Wasser die Zusammensetzung und die Lebensdynamik der Arten, Pflanzengesellschaften und Tiergemeinschaften prägt und dabei weltweit gleiche Überlebensstrategien der Organismen ausgelesen werden. Klären wir die Begriffe:

Zonal ist ein Ökosystem wenn es in einer von den Breitengraden markierten Zone auftritt und kein Faktor die zonale Klimasituation überprägt. Mitteleuropa liegt in der gemäßigten Zone mit Sommerregen, Nordskandinavien und Nordsibirien in der Zone des borealen Nadelwaldes und die Mittelmeerregion in der subtropischen Zone kühl-nasser Winter und Sommertrockenheit.

Azonal, ist ein Ökosystem, wenn es (nahezu) auf allen Kontinenten im Erscheinungsbild gleich auftritt. Dann gibt es einen oder mehrere Faktoren, die die klimatischen Eigenschaften der Zone überprägen. Weltweit wirkt das Wasser in Auen als überprägender Faktor. Dabei mögen die Arten oft ganz verschieden sein, doch deren Lebensstrategien gleichen sich sehr weitgehend. Auen sind z.B. Pionierlebensräume, in denen es weltweit an Standorteigenschaften sehr charakteristisch angepasste Laufkäfer gibt. Die Arten mögen verschieden sein, doch sie repräsentieren die gleichen Strategietypen und besetzen übereinstimmende ökologische Nischen. Z.B. treten schnelle Läufer, gute Kletterer, gute Taucher und Schwimmer etc. auf. Wenn das Wasser in Fluß und Aue nicht mehr schwankt entsteht aus den azonalen Auensystemen gestörte Landschaft, wie in Leipzig oder am südlichen Oberrhein, z.B. durch Ausbildungen von Eichen-Hainbuchenwäldern.

Biber an einem Leipziger Fluss 2018. Biber sind typische Auenbewohner, auch wenn sie bei Mangel an Lebensräumen durchaus auch kreativ andere Gewässer besiedeln können. Foto: J. Hansmann

Ein Altrhein im Taubergießengebiet nördlich des Kaiserstuhls. Foto: G. Hügin

Bekanntes Beispiel einer gestörten Auenlandschaft ist die Rheinaue am südlichen Oberrhein. Der von Hügin (1962) gezeigte Altrhein bringt keine Überflutungen mehr und bewirkt keine Anreicherung des Grundwassers. Die Altrheine durchziehen, einer verschlossenen Regenrinne gleich, die Landschaft. An ihren Ufern gedeihen Schilf und Rohrkolben, wo von Natur aus ein Fließwasserröhricht aus Rohrglanzgras und Pionierkräutern siedelt. Nahe an Gewässer wachsende Bäume haben keinen Kontakt zum Grundwasser mehr – die Poren der Gerinne sind dicht!

Das Bild von 1962 zeigt daher eine subfossile Aue. Sie wurde noch bis in die 1930er Jahre flächig überflutet. Durch die Rheinregulation ist der für Auen essentielle Einfluß der flächigen Überflutung abhanden gekommen. Wo die Baumbestände der lebenden Aue von forstlichen Eingriffen verschont bleiben, bleibt die Vegetation des Auenwaldes noch viele Jahre nahezu unverändert erhalten. Der Zustand des Auwaldes Leipzig ähnelt dem am südlichen Oberrhein zwischen Kaiserstuhl und Karlsruhe. Beide Auenlandschaften haben jedoch ihr Wechselwasserregime verloren. Ihre Revitalisierung ist dennoch mit recht einfachen wasserbaulichen Maßnahmen erreichbar.

Erfahrungsgemäß verhindert jedes zusätzliche Regelbauwerk die Revitalisierung. Am Oberrhein hat dies der von Kunz und Schäfer proklamierte „Altrheinverbund“ gezeigt. Foto: B. Gerken

Die Niederlegung des Dammes am Leopoldskanal ermöglicht nach mehr als 100 Jahren Abschottung den erneuten Einstrom von Hochfluten in das Naturschutzgebiet Taubergießen. Foto: B. Gerken

Erst in jüngster Zeit wird durch Niederlegung bestimmter Dammabschnitte und Entfernung von Regelbauwerken die Auendynamik wieder ins Gebiet gelassen. ‒ Das Vorgehen kann auch auf den Auwald Leipzig übertragen werden ‒ wodurch zugleich eine weitere Absicherung gegen gefährliche Hochwässer erfolgen wird.

Auenlandschaften sind Individuen, deren Eigenart und Ausstattung mit Arten und Lebensgemeinschaften von den Einzugsgebieten der Fließgewässer bestimmt wird. Dass dennoch bei näherem Hinsehen keine Aue der anderen gleicht, liegt an der verschiedenen Ausprägung der regionalen Umweltfaktoren. Diese können mit Methoden der Geologie, Bodenkunde, und der Naturkunde der Pilze, Flechten, Algen, Moose und höheren Pflanzen sowie der Pflanzen- und Tierökologie beschrieben werden. Zum Beispiel unterscheiden sich bereits die Auen des südlichen von jenen des nördlichen Oberrheingebiets. Derart weisen auch Mulde, Elbe und Weiße Elster Eigenarten auf, die ihnen jeweils eine Sonderstellung erteilen. Natur fördert Unikate!

Standörtlich veränderte Auen-Lebensräume sind überall dort anzutreffen, wo ‒ seit 1850 europaweit ‒ Ausbaumaßnahmen für Schifffahrt oder Hochwasserschutz erfolgt sind. Ihre Eigenschaften lassen sich aus den Wasserganglinien ermitteln, die mit Hilfe von Schreibpegeln entlang der Gewässer und in der Landschaft aufgezeichnet werden.

Hügin und Henrichfreise (1992) haben am Beispiel des südlichen Oberrheins den Unterschied der von Hochfluten geprägten naturnahen Auen („Überflutungsaue“ bei Plittersdorf bis südlich Karlsruhe) zu den „gedämpften Auen“ oder der „Halbaue“ im Umfeld des Kaiserstuhls bei Breisach bis Kappel durch einen Vergleich aktueller Wasserganglinien herausgearbeitet. Henrichfreise hat darauf aufbauend sehr detailliert die Nachteile eines Saale-Ausbaus mit Staustufen beschrieben (Henrichfreise 2001: Zur Problematik von Stauhaltungen unter besonderer Berücksichtigung der Saale. Nova Acta Leopoldina NF 84, Nr. 319, 149156 - Bonn).

Unter dem Einfluß dieses periodischen, sehr ausgeprägten Wasserstandswechsels gedeihen am Rhein südlich Karlsruhe einige der für Deutschlands besterhaltenen Hartholz- und Weichholzauenwälder.

Die „Überflutungsaue“ bei Plittersdorf. Wasserganglinie und korrelierende Vegetation. Grafik: aus Hügin & Henrichfreise 1992