Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Sibost Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

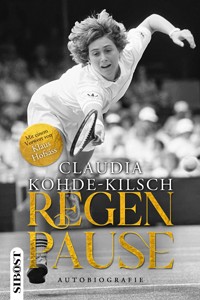

Zwei der vier bedeutendsten Tennisturniere der Welt habe ich im Doppel gewonnen. Im Einzel bin ich länger in den Top Ten gewesen als Mike Tyson Weltmeister im Boxen war. Ich war Mannschaftsweltmeisterin und gewann eine olympische Medaille. Nach meiner Karriere wurde ich auf das Gerichtsverfahren gegen meinen Vater, meine Insolvenz und die Teilnahme an Promi Big Brother reduziert. Ich bin Claudia Kohde-Kilsch. Und in "Regenpause" erzähle ich zum ersten Mal meine ganze Geschichte.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 278

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Die automatische Analyse des Werkes, um daraus Informationen Insbesondere über Muster, Trends, und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

© SIBOST Verlag 2024

Alle Rechte vorbehalten.

Für die Richtigkeit des Inhaltes ist allein die Autorin verantwortlich.

SIBOST Verlag

Sabrina Bomke & Michael Sindija

Neuheikendorfer Weg 123 A24226 Heikendorfwww.sibost-verlag.de

Lektorat/Korrektorat: Lektorat Gedankengut

Bilder: aus dem Privatarchiv der Autorin

Cover/Umschlagsgestaltung: Phantasmal Image

Satz/Layout: Florian Koßmann

ISBN 978-3-9826264-9-9

INHALT

Vorwort

Regenpause – im Sport wie im Leben

Prolog

Kindheit und Jugend

Start als Profi

Profijahre auf der WTA-Tour

Notizen einer Tennismama

Wimbledon

Federation Cup

Olympische Spiele

Professor Armin Klümper – Sportmediziner

Mein Vater Jürgen

Insolvenz

Kleine Schwester

Steffi Graf

Boris Becker

Doppelpartnerinnen und Weggefährtinnen

Wandel der Zeit

Bundestrainerin

Ever-Court Starcoach

Fans

Champion im Leben

Presse und TV

Ausflug in die Politik

Begegnungen

Soziales und ehrenamtliches Engagement

Malerei

Gedanken zum Ende

Epilog

Ich sage Danke

Erfolge

Auszeichnungen

Autorenvita

„Beginne, wo du bist.

Nutze, was du hast.

Tu, was du kannst.“

- Arthur Ashe -

Dieses Buch ist für alle, die den Tennissport und das Leben lieben.

Und für alle, die vielleicht nicht immer gewinnen, aber die niemals aufgeben.

So wie ich.

Vorwort

Von Klaus Hofsäss

2. August 1987 – VANCOUVER

Finale DEUTSCHLAND – USA

Matchball. Mein Puls auf der Bank springt auf 180. Claudia steht selbstbewusst, mit breiter Brust am Netz und klammert sich am Griff ihres Schlägers fest. Steffi schlägt auf und eiert den zweiten Service auf die Vorhand von Chris Evert. Der Ball ist im Netz. Steffi und Claudia fallen sich jubelnd in die Arme, genauso wie die beiden Väter. Die erste Mannschaft, die für den DTB eine Weltmeisterschaft gewonnen hat.

Fünf Jahre zuvor, im Mai 1982 – ich war gerade, mit 33 Jahren Bundestrainer der Damen geworden – hatte ich das Glück, eine Top-Athletin wie Claudia bei unserem ersten Lehrgang in Hannover näher kennenzulernen. Fleiß, Disziplin, Kreativität und Spielverständnis waren die Eigenschaften, die mir besonders bei ihr auffielen. Mannschaftsgeist ist in der Einzelsportart Tennis normalerweise nicht sehr ausgeprägt. Welch gute Teamplayerin Claudia war, konnte ich bei unserem ersten gemeinsamen Federation Cup im Juli 1982 in Santa Clara feststellen. Ob beim Training, außerhalb des Platzes oder beim Essen, Claudia sorgte immer für positive Stimmung.

27. Juli 1982 – SANTA CLARA

11:00 Uhr

Deutschland steht mit den beiden Youngsters, der 18-jährigen Claudia Kohde und der 19-jährigen Bettina Bunge – und mit mir als Anfänger auf dem Stuhl – im Finale gegen das wohl stärkste Team aller Zeiten: Martina Navratilova, Chris Evert und Pam Shriver. Die ganze Woche über war es sehr heiß, und bis zum Halbfinale mussten wir unsere Matches immer in der Mittagshitze austragen, während die USA den Vorzug hatten und in den kühlen Night Sessions angesetzt wurden. „America first“, später von Donald Trump übernommen, war natürlich damals schon selbstverständlich. Und so wurden wir dann um zwanzig Uhr gegen die an Nr. 2 gesetzten Australierinnen angesetzt. Glücklich, aber auch sehr müde, waren wir nach dem 3:0-Sieg gegen drei Uhr nachts im Hotel. Bettina Bunge hatte ich schon bei Satz und 6:5 Führung gegen die australische Wimbledon-Siegerin Evonne Goolagong beim letzten Seitenwechsel einen Absacker verabreicht. Hektisch und mit Zweifel kam sie zum Seitenwechsel, wo ich ihr anstatt Wasser einen Schluck Budweiser gab. Mit großen Augen und einem Lachen stellte sie fest: „Das ist ja Bier!!!“ Die anschließenden vier Punkte gingen ihr dann leicht von der Hand. Nach einer kurzen Nacht hörten wir auf dem Center Court ehrfürchtig die amerikanische Hymne, gesungen von einer markerschütternden Stimme. Claudia gegen die 18-fache Grand-Slam-Siegerin Chris Evert – eine Partie, die ich immer noch vor Augen habe – spielte ein taktisch kluges und sehr diszipliniertes Match, was ihr eine 3:1-Führung im dritten Satz einbrachte. Beim Stand von 3:2 wurden die Seiten gewechselt auf dem merklich ruhiger gewordenen Center Court, als plötzlich Martina Navratilova zu der Bank von Christ Evert lief und kniend auf sie einredete. Ein Jahr später hätte ich bei dieser unerlaubten Aktion Einspruch erhoben. Damals war ich noch zu „grün“ hinter den Ohren, mit zu viel Respekt vor dieser erfolgreichen Spielerin. Sicherlich war auch Claudia in ihrer Konzentration etwas gestört. Sie verlor nach großem Kampf den dritten Satz mit 4:6 und damit das Match.

Damentennis war zu dieser Zeit noch wenig präsent in der Öffentlichkeit. So war auch nur Hans-Jürgen Pohmann angereist, der einzige Journalist, der uns durch die Woche begleitet hatte. Auch Hanns Joachim Friedrichs, der mit der Kanzlermaschine von Helmut Schmidt in San Francisco war, schaute sich unser Viertelfinale gegen die Schweiz an. Aber immerhin schrieb die FAZ damals in einem Zweizeiler: „Federation Cup Team unterliegt USA im Finale.“ Mehr Aufmerksamkeit wurde dem Damentennis 1983 nach unserem erneuten Finaleinzug gegen die CSSR gerecht. Auf einer halben Seite in der FAZ schrieb Tennis-Papst Ulrich Kaiser über das „Fräuleinwunder“.

Am Anfang eines Matches hatte Claudia manchmal das Problem, dass sie sich der Spielweise und Spielstärke ihrer Gegnerinnen anpasste. So auch im Viertelfinale des Federation Cup 1983 in Zürich gegen die ehemalige Wimbledon-Siegerin Virginia Wade. Schnell stand es 1:4, und Claudia murmelte von der Grundlinie die Bälle zurück. Nach meiner Drohung, sie nicht mehr aufzustellen, sollte sie nicht mit jeder Möglichkeit ans Netz gehen, fegte sie ihre Gegnerin 6:4 6:1 vom Platz.

Damentennis bekam nun auch etwas mehr Aufmerksamkeit beim DTB. Ein Trainingslager auf Gras in Perth (Australien) wurde uns im November 1983 genehmigt. Die damals 14-jährige Steffi konnte ich gegen die Stimmen der Jugendwarte auf die Reise mitnehmen, zusammen mit den drei Top-Spielerinnen Claudia, Eva Pfaff und Bettina Bunge. Claudia und Bettina, mit viel Gras-Erfahrung, unterstützen Klein-Steffi täglich. Diese tat sich in den ersten zwei Tagen schwer auf dem ungewohnten Belag. So rief mich dann auch Peter Graf am Abend an, um mir zu sagen, dass es ein Fehler war, Steffi mitzunehmen. „Sie wird nie eine Gras-Spielerin“, sagte er, was heute durchaus hinterfragt werden kann. Jung und ganz jung zu integrieren, war gelungen, und wir hatten damit in Perth einen Grundstein für den späteren Erfolg in Vancouver gelegt.

Steffis Debüt im Federation Cup Team kam dann 1986 in Prag, zusammen mit den alten Hasen Claudia und Bettina. Martina Navratilovas Rückkehr als US-Bürgerin in ihre ursprüngliche Heimat sorgte für großes mediales Interesse. Trotz starker Konkurrenz aus der Tschechoslowakei und den USA glaubten wir an unsere Chance. Nach Siegen gegen Belgien und Brasilien wartete – mit der kompletten Familie Maleeva – Bulgarien als größere Herausforderung auf uns.

Inzwischen begleiteten uns auch mehrere Funktionäre und Offizielle des DTB. So saß dann auch einer der Herren gelangweilt auf der Terrasse der Cafeteria und bewegte einen Sonnenschirm, der in einem Betonklotz festgemacht war. Der Weg vom Trainingsplatz führte uns an der Cafeteria vorbei, wo der Schirm mit Betonständer in dem Moment, als Steffi um die Ecke kam, ihren großen Zeh spaltete. Zurück vom Krankenhaus, musste ich Steffi – ausgestattet mit einem großen Gips – von einem Trainingsplatz wieder runterholen, um ihr dann klarzumachen – was nicht leicht war – dass sie mit dem Gipsfuß unmöglich gegen die Bulgarinnen spielen konnte. Stillschweigen von allen gegenüber der Presse und Steffis Vater war selbstverständlich. Die Bulgarinnen wurden von Claudia und Bettina glatt geschlagen.

Unversehrt überstand der ARD- und Radio-Journalist Erich Laser einen Sturz von einem TV-Kameragerüst zwei Meter in die Tiefe. Er war wohl bei den hohen Bällen von Manuela Maleeva eingeschlafen. Ohne Steffi war dann Endstation im Halbfinale gegen die USA. Ein kleiner Traum war zu Ende, aber der Wille und Glaube, den Federation Cup eines Tages zu gewinnen, war noch stärker geworden.

Claudias Rückhand-Schmetterball, für mich der Beste im Damentennis, hatten wir immer wieder in den Hügeln von Marbella trainiert. Marbella war dann auch für zehn Tage der Treffpunkt für unsere Mission Vancouver. Harte Einheiten, andalusische Küche und Jet Ski sorgten für gute Stimmung. Das Medieninteresse war riesengroß – Steffi hatte Paris gewonnen und im Finale von Wimbledon gestanden. Claudia hatte mit Helena Suková das Doppel in Wimbledon gewonnen. Für mich keine Frage: Nur die beiden können ein entscheidendes Doppel gewinnen! Aufgemacht von der BILD und von anderen übernommen, wurden dann aber Steffi und Bettina Bunge als Doppel favorisiert. Auf dem Flug von Frankfurt nach Vancouver hatte die Lufthansa für genügend Beinfreiheit gesorgt. Jeder von uns glaubte fest daran, den Federation Cup dieses Mal zu gewinnen.

Parallel zu unserer Trainingswoche in Vancouver spielte das Davis-Cup-Team in Hartford gegen die USA um den Abstieg. 6,39 Stunden dauerte das legendäre Match zwischen Boris Becker und John McEnroe. Deutschland konnte den Abstieg vermeiden, und das amerikanische Doppel Flach/Seguso zerlegte das Hotelzimmer.

Dienstag hatten wir unser erstes Spiel in Vancouver. Am Montagabend kamen dann 37 Journalisten und ebenso viele Funktionäre aus Hartford eingeflogen. Einige der Funktionäre hatten Schlafmangel und waren in Hartford sehr durstig gewesen. Da wir uns auf unser erstes Match vorbereiteten und niemand von der Mannschaft präsent war, wurde sofort von schlechter Stimmung in der Mannschaft gesprochen, was dann auch in der Presse zu lesen war. Für den Transport vom Hotel zur Anlage im traumhaften West-Vancouver stand uns ein Kleinbus zur Verfügung. „So far away“ von den Dire Straits, eingelegt bei jeder Fahrt von Silke Meier, der besten Ersatzspielerin, die man sich vorstellen kann, brachte uns einen zusätzlichen Motivationsschub und den Glauben: „WIR SCHAFFEN DAS“, was am 31. August 2015 auf der Bundespresse-Konferenz übernommen wurde. Zusätzlich gab es von mir zu jedem gegnerischen Team ein kurzes „Briefing“, für das mich heute die Bundesbeauftragte für Diskriminierung sicher angehen würde. So wurden dann die Argentinierinnen im Viertelfinale zu „Steaks“ verarbeitet, die Tschechinnen im Halbfinale zu „böhmischen Knödeln“, und im Finale die USA zu „Hamburgern“. Im Halbfinale und Finale stand es nach den Einzeln jeweils 1:1. Claudia und Steffi harmonierten hervorragend, und Ballwechsel über zwanzigmal waren häufig zu sehen. Claudia wird sicher diesem unglaublichen Doppel ein besonderes Kapital widmen. „Schreiben Sie, wir haben gewonnen“, war meine süffisante Antwort auf der abschließenden Presskonferenz.

Die Marktanteile der TV-Einschaltquoten wurden immer größer. So auch 1988 nach dem Golden Slam von Steffi und der Bronzemedaille im Doppel von Steffi und Claudia bei den Olympischen Spielen in Seoul.

Mein Dank gilt dem verstorbenen Präsidenten des DTB, Dr. Claus Stauder, der für uns alle optimale Voraussetzungen schaffte.

Ein besonderer Dank geht an Dich, liebe Claudia, es war für mich ein Glück und eine Ehre, mit Dir arbeiten zu dürfen.

2017 mit Klaus Hofsäss beim Fed Cup in Stuttgart

„Es ist nur ein Tennisspiel.

Am Ende gibt es Wichtigeres im Leben.

Es gibt wesentlich wichtigere Dinge.“

- Martina Navratilova -

Regenpause – im Sport wie im Leben

Warum trägt mein Buch diesen Titel?

Zunächst einmal gehören Regenpausen zum Tennissport dazu wie die Linien zum Platz, da Tennisspieler regelmäßig mit dem Nass von oben konfrontiert werden. Zumindest zu meiner Zeit war es noch so, dass selbst die vier Grand-Slam-Turniere nicht die Möglichkeit hatten, den Spielbetrieb bei Regen durch eine Dachkonstruktion aufrechtzuerhalten, indem das Dach einfach zugefahren wurde. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass die Regenpause das Sportlerleben sogar bestimmt. Zumindest das Leben eines Tennisspielers. Da gibt es einen wunderschönen Spruch, der da sagt: „Die Hälfte seines Lebens wartet der Tennisspieler vergebens!“ Nämlich darauf, dass es aufhört zu regnen und das Match weitergehen kann.

Für mich hat das Wort „Regenpause“ aber auch eine zweite Bedeutung. Etwas, das sich durch mein ganzes Leben hindurch zieht wie ein roter Faden. Wenn es regnet und stürmisch wird, die Zeiten schlecht werden, dann muss man pausieren, alles stoppen und sich neu sammeln. Man meint, die Zeit steht still und nichts geht mehr weiter, man wartet darauf, dass es wieder besser wird und es zu einem anderen Zeitpunkt wieder vorwärts geht. Man hofft, dass der Regen nachlässt und sich alles wieder beruhigt, die Wolken sich verziehen und die Sonne wieder herauskommt. Dann ist es an der Zeit, nach vorn zu schauen und weiterzukämpfen. Sowohl im Sportlichen als auch im Privaten, daher ist der Titel „Regenpause“ ein wunderbarer Titel für mein Buch.

Sicher mag sich jetzt vor allem manch Tennis interessierter fragen, was man als Spielerin eigentlich während ebendieser „Regenpause“ so macht. Anders als im Fußball kann ein Tennismatch bei Regen nicht fortgeführt werden, weil der Platz viel zu glatt wird, die Bälle schnell zu nass und schwer sind und das Verletzungsrisiko dadurch zu hoch ist. Ich mochte es gar nicht, wenn ein Match unterbrochen wurde, vor allem wenn ich gerade richtig gut im Matchrhythmus war und geführt habe. Wenn es andersherum lief und ich womöglich nicht meinen besten Tag hatte, vielleicht sogar auf der Verliererstraße war, kam mir eine Regenpause eher zugute. Dann geht es darum, sich zu beruhigen und neu zu sortieren. Vielleicht bietet sich sogar die Möglichkeit, mit dem Coach zu sprechen. Alles in allem waren die sportlichen Regenpausen nicht so meins, weil man nie wusste, wie lange die Unterbrechung dauert. Von zehn Minuten bis zu mehreren Stunden, von einer Pause bis zu mehrfachen Unterbrechungen während eines Matches, habe ich wirklich alles erlebt. Ich habe in diesen Pausen immer versucht, mich zu entspannen und doch auch fokussiert zu bleiben. Und dabei die Körperspannung nicht zu verlieren. Dieses Gleichgewicht zu halten, war gar nicht so einfach, aber wichtig. Denn nach besagter Pause durfte man sich nur kurze drei Minuten nochmals einschlagen, bevor das Match weiterging und man sofort wieder hundert Prozent da sein musste. Ich habe meistens Musik gehört, während andere lieber Karten spielten. Auch etwas Kleines habe ich schon mal gegessen, wenn die Wartezeit länger war, damit der Blutzucker nicht nach unten ging und ich keinen Hungerast bekam. Je nach Außentemperatur geht es bei längeren Unterbrechungen auch darum, sich warmzuhalten.

Sie sehen, Regenpausen hatte diese und jene Effekte in meinem (Sportler) Leben, und gerade deswegen hoffe ich, dass Sie Spaß mit meiner persönlichen „Regenpause“ haben werden und sich beim Lesen gut unterhalten fühlen.

„In zwanzig Jahren wirst du mehr enttäuscht sein

über die Dinge, die du nicht getan hast,

als über die Dinge, die du getan hast.

Also löse die Knoten,

laufe aus dem sicheren Hafen.

Erfasse die Passatwinde mit deinen Segeln.

Erforsche.

Träume.“

- Mark Twain -

Prolog

Warum überhaupt ein Buch?

Ein Buch zu schreiben, hatte ich schon einige Jahre im Hinterkopf. Zwischendurch geriet es in Vergessenheit, und ich habe mich anderen Dingen und Themen gewidmet. In letzter Zeit häuften sich die Nachfragen von Freunden und Bekannten sowie meiner Familie, die gerade in der Zeit um meinen runden Geburtstag im Dezember immer wieder sagten: „Jetzt schreib doch endlich mal ein Buch über dein bewegtes Leben.“ Genau dreißig Jahre nach dem Ende meiner Karriere ist nun der richtige Zeitpunkt für mich gekommen.

In der Tat habe ich ein sehr bewegtes Leben mit vielen Aufs und Abs gelebt. Nicht nur was den Tennissport angeht, sondern auch in meinem Leben nach der Sportkarriere ging es rauf und runter. Mir ist es wichtig zu beschreiben, was es bedeutet, wenn man sich für den Profisport entscheidet, was das aus und mit einem macht und wie schwer dieser Weg ist. Wie ist das für die Eltern, wenn man als Kind mit einer Sportart beginnt und sich herausstellt, dass man ein Talent ist, gesichtet und unter anderem vom Deutschen Tennis Bund gefördert wird. Was gehört dazu, diesen Weg zu gehen? Es wird hoffentlich auch Tenniseltern geben, die dieses Buch lesen werden und so erfahren, mit welchem Charakter man möglicherweise ausgestattet sein muss, um diesen Weg erfolgreich einschlagen zu können. Mir ist wichtig zu erzählen, dass das, was im Hochleistungssport passiert, nicht immer einfach und weiß Gott auch kein Zuckerschlecken ist. Viele Menschen denken, man nimmt einfach mal einen Schläger in die Hand, gewinnt ein paar Matches und dann beginnt das mit der großen Kohle und dem Geldverdienen. Viele gehen davon aus, dass das ganz einfach ist. Ist es nicht, es geht um Entbehrungen, Emotionen und darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ohne Talent und den eigenen Willen geht gar nichts, denn wenn das losgeht, ist man noch ein Kind, was bedeutet, dass die Eltern und das familiäre Umfeld mit im Boot sein und unterstützen müssen. Aber was bedeutet das, wenn das Kind so viel Talent hat, dass das Thema Leistungssport immer mehr Gewicht bekommt. Deswegen werde ich auch meine Mutter zu Wort kommen lassen, die gerade über die Anfänge sehr viele Aufzeichnungen zu Papier gebracht hat. Über das Leben auf der „Tour“ und was das für eine Mutter bedeutet. Das alles zu erzählen, ist für mich eine Herzensangelegenheit. Sicher haben sich die Zeiten geändert, und die Profitour von damals ist mit der von heute nicht mehr zu vergleichen. Aber die Anforderungen, die man an sich selbst stellt und die irgendwann auch die Öffentlichkeit an einen stellt, sind die Gleichen geblieben.

Es bedarf so unglaublich viel Mut, mit fünfzehn, denn so alt war ich nach der Mittleren Reife, eine Karriere im Profisport zu starten. Ich war ein Kind, ein Teenager, und ich habe mich für diesen harten und langen Weg entschieden, der mit sehr viel Training und Dingen, die man lernen muss, verbunden ist. Geduld gehört zum Beispiel auch dazu. Man wird nicht von heute auf morgen Weltklasse. Bis Anfang dreißig habe ich dann gespielt. Fünfzehn Jahre war ich auf der Profitour. Die Spielerinnen und Spieler heute sind oft nicht mehr so lange im Profizirkus dabei. Ausnahmen bestätigen aber auch hier die Regel: Rafael Nadal, Roger Federer oder auch Novak Djokovic zum Beispiel oder bei den Damen die Williams Schwestern. Heutzutage gibt es auch immer mehr Spielerinnen, die ein Kind bekommen, dann nach einer kleinen Pause nach der Geburt auf die Tour zurückkehren und dadurch auch eine sehr lange Karriere verfolgen. Serena Williams, Angelique Kerber, Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka oder auch Naomi Osaka und Tatjana Maria gehören oder gehörten zu den Müttern auf der Tour.

Ich werde die eine oder andere lustige Anekdote erzählen, aber ich werde auch nicht an den ernsten Phasen meines Lebens vorbeischlagen. Denn das alles hat mich zu dem Menschen gemacht, der jetzt hier sitzt und für Sie und für mich diese Zeilen schreibt. Nicht alles, was man als Tennisprofi erlebt, ist so, wie man sich eine heile Welt vorstellt. Man wohnt auch nicht gleich in einem Fünf-Sterne-Hotel und wird von morgens bis abends hofiert. Das muss man sich über viele Jahre hinweg jeden Tag erarbeiten, den Weg an die Weltspitze. Am Anfang fährt man eher in kleine Orte oder Käffer, sitzt in irgendwelchen kalten Hallen oder kleinen Tennisclubs ohne Clubhaus irgendwo im Nirgendwo und wartet, bis man endlich spielen kann. Das konnte morgens um sieben sein, aber auch nachts um drei. Ich kann mich noch an eines meiner ersten Turniere erinnern, in irgendeinem Kaff in den USA, das gefühlt nur aus einer einzigen kilometerlangen Straße bestand, wo sich die Spielerinnen die Klinke der Hallentür in die Hand gaben. Da mussten einige tatsächlich bis morgens um fünf Uhr spielen, und die ersten angesetzten Morgenmatches begannen schon um sieben Uhr früh. Es gab damals die Regelung noch nicht, dass nach Mitternacht kein Match mehr begonnen werden darf. Die wurde erst viel später eingeführt.

Es ist ein langer, harter Weg, bei dem man auch die ein oder andere Niederlage einstecken und damit umzugehen lernen muss. Man führt ein Leben, das viele Menschen nicht nachvollziehen können, und auch für die schreibe ich dieses Buch. Tennis ist immer noch ein riesiger Teil (offen gesagt immer noch der größte) meines Lebens, den ich auch nicht mehr missen möchte, und der mir in allen möglichen Facetten so viel gegeben hat, auch wenn ich jetzt schon dreißig Jahre keine Leistungssportlerin mehr bin. Ich bin seit sieben Jahren Bundestrainerin des Deutschen Tennis Bundes, auch darüber wird es eine Menge zu erzählen geben. Ich möchte in meinem Buch in die Tiefe gehen und nicht nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Ich möchte versuchen zu beschreiben, was man leisten muss, um so weit nach oben zu kommen, wie ich es war. Ich würde mich offen gesagt freuen, wenn dieses Buch auch ein kleiner Ratgeber für die Kinder und Jugendlichen werden würde, die einen ähnlichen Weg versuchen einzuschlagen.

In diesem Buch wurde auf das Gendern verzichtet, um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen. Es dürfen sich zu jeder Zeit alle Personengruppen angemessen angesprochen fühlen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Buches.

Herzlichst, Ihre Claudia

Kindheit und Jugend

Ich bin durch meine Mutter zum weißen Sport gekommen, die damals eine begeisterte Tennisspielerin in unserem Verein, dem Ruder Club Saar in Saarbrücken, war. Der Ruder Club Saar hatte nicht nur eine Abteilung für den Rudersport, sondern auch eine große Tennisabteilung. 2024 bin ich übrigens für meine 50-jährige Mitgliedschaft im RCS geehrt worden. Meine Mutter hat damals mit ihrer Mannschaft in der Damen-Regionalliga gespielt. Das war damals die höchste Liga, die es gab, und wir verbrachten jeden Sommer im Tennisclub, der sogar über ein eigenes Schwimmbad verfügte. Mit vier oder fünf Jahren nahm ich zum ersten Mal einen Schläger in die Hand. Den sägte mir meine Mutter ab, damit der Griff nicht so lang war und ich besser damit umgehen konnte. Kinderschläger gab es zu dieser Zeit nämlich noch nicht. Ich spielte gegen eine Ballwand, so lange bis ich blutige Blasen an den Händen hatte. So toll fand ich als kleines Kind schon Tennis. Mit sechs oder sieben bekam ich meine ersten Trainerstunden von unserem damaligen Clubtrainer Gerd Dobner, mit dem ich später noch ganz lange Kontakt hatte. Mit sieben habe ich dann mein erstes Turnier gespielt und bin auch gleich ins Finale gekommen, das ich aber verlor. Schon in dieser Zeit machten sich mein Wille und mein Ehrgeiz bemerkbar, denn ich konnte einfach nicht verlieren. Das fand ich ganz schrecklich. Ich habe auf dem Platz sogar angefangen zu weinen, wenn ich am Verlieren war. Dabei ging auch mal vor Wut ein Schläger zu Bruch. Im Grunde lustig, denn später war ich auf dem Platz eher ruhig und in mich gekehrt. Als Kind war ich auf dem Platz aber öfter ein kleiner Berserker, was meinen Eltern auch manchmal peinlich war. Allerdings konnte man so sehen, dass ich einen gewissen Ehrgeiz in mir hatte, und das gehört zum Talent haben auch dazu. Einmal habe ich so lange auf den Schläger gehackt, bis der Rahmen kaputt war und einen Sprung hatte. Ich bekam daraufhin so lange kein Taschengeld, bis das Geld für einen neuen Schläger zusammen war. Da habe ich verstanden, dass man sich auf dem Platz zu kontrollieren und zu benehmen hat. Den Ehrgeiz hatte ich aber auch zu Hause bei Gesellschaftsspielen. Da konnte ich auch nicht verlieren. Wenn ich beim „Mensch ärgere dich nicht“ hinausgekegelt wurde, habe ich auch schon mal das komplette Brett zu Boden gefegt, weil mich das dermaßen geärgert hat. Ich bekam einmal von meiner Mutter eine Strafarbeit aufgebrummt, wie in der Schule, und musste fünfzigmal schreiben: Ich darf mich bei „Mensch ärgere dich nicht“ nicht ärgern, wenn ich rausgeworfen werde. Eigentlich ja der Sinn des Spiels. Sonst war ich allerdings ein sehr liebes, zuverlässiges und akribisches Kind. Auch mein späterer Perfektionismus hat sich da schon gezeigt. Mein Schulranzen war zum Beispiel immer sehr ordentlich und fein säuberlich gepackt. Sicher achte ich auch deswegen heute bei meinen Kaderkindern darauf, wie sie mit Niederlagen umgehen, wie diszipliniert sie sind und wie sie in Stresssituationen reagieren. Meine Eltern haben sehr viel Zeit und Geld investiert, als das mit den Turnieren losging. Im Grunde waren wir fast jedes Wochenende in Sachen Tennis unterwegs. Das ging so weit, dass wir kaum noch in den Urlaub fuhren, weil ich immer auf Turnieren spielte und wir zu den Spielorten oft auch eine weite Anreise hatten. Ein Vorteil war, dass meine Eltern beide aus dem Sport kamen. Von meiner Mutter habe ich bereits erzählt, dass sie eine begeisterte Tennisspielerin war. Mein Stiefvater Jürgen Kilsch kam aus der Leichtathletik und dem Fußball. Er lief die 100 Meter in 10,8 Sekunden, handgestoppt auf der Aschenbahn. Er stand sogar mit Armin Hary auf der Bahn, der später dann zweimal Olympiasieger und Europameister wurde. Mit neun wurde ich vom DTB und dem damaligen Bundestrainer Richard Schönborn in der Tennishalle des Saarländischen Tennisbundes an der Sportschule in Saarbrücken gesichtet. Ab dem Zeitpunkt wurde ich regelmäßig zu Lehrgängen in den Bundesstützpunkt nach Hannover eingeladen. Die gingen immer eine ganze Woche. Wir Kinder waren die ganze Zeit ohne unsere Eltern da, und das mit erst neun Jahren. Wie gesagt: Eine ganze Woche!

Zu der Zeit habe ich etwa dreimal in der Woche auf dem Platz gestanden. Wenn man heute in diesem Alter nur dreimal die Woche trainieren würde, wäre man fast schon wieder aus dem Kader bzw. der Bundesförderung raus. Über die Jahre hat sich das sehr geändert. Die Kinder, die ich heute sichte, sind im Alter von zehn bis vierzehn/fünfzehn, stehen fast täglich auf dem Platz und haben meist schon sehr früh das Ziel, Profi zu werden. Bei mir kam dieser Wunsch erst mit fünfzehn, nachdem ich bereits in diversen Jugendnationalmannschaften gespielt hatte und immer erfolgreicher wurde. Ich war deutsche Vizemeisterin unter zwölf, deutsche Meisterin und Europameisterin unter vierzehn Jahren und Vize-Europameisterin unter sechzehn. Mit fünfzehn Jahren war ich dann schon deutsche Meisterin unter achtzehn. Heute sage ich den Tenniseltern immer, dass das allerdings nicht gleich bedeutet, dass man auch eine erfolgreiche Profikarriere vor sich hat, und es in die Weltspitze schafft, nur weil man mit vierzehn einen deutschen Meistertitel gewinnt. Denn auf der Profitour weht nochmal ein ganz anderer Wind.

Etwa mit zwölf bekam ich dann meine ersten Adidas Klamotten, auf die ich mächtig stolz war. Ich hatte noch keinen Ausrüstervertrag, aber mein Talent war auch in Herzogenaurach sichtbar geworden. Ich bekam Tennisröckchen und Shirts und war dann bis weit in meine Profikarriere hinein ein „Adidas-Kind“.

Ebenfalls in diesem Alter, konnte ich mich für die deutschen Meisterschaften der Damen qualifizieren. Ein Funktionär des DTB meinte aber, er würde mir die Teilnahme nicht empfehlen. Ich hätte zu „dünne Ärmchen“! Da sie mich aber nicht einfach so aus dem Turnier streichen konnten, weil ich mich ja selbst qualifiziert hatte, habe ich mit meinen dünnen Ärmchen mitgespielt und mich auch ganz gut geschlagen.

Meine Eltern haben mir diese Chance gegeben und Zeit und finanzielle Entbehrungen in Kauf genommen. Dafür bin ich ihnen von ganzem Herzen dankbar. Wenn die Eltern sich nicht kümmern, weil sie keine Lust haben oder ihnen das zu zeitintensiv ist, versickern leider viele Talente in der Versenkung, weil sie die Möglichkeiten gar nicht bekommen sich zu zeigen. Mit fünfzehn standen wir dann vor der Frage, wie es mit der Schule weitergehen soll. Da ich mit fünf schon eingeschult wurde, hatte ich mit fünfzehn die Mittlere Reife in der Tasche. Da haben wir überlegt, ob es Sinn ergeben würde, das Profidasein zu wagen. Ich war daraufhin die Erste in Deutschland, die mit der Schule aufhörte, um Profi zu werden. Niemand hatte eine Ahnung davon, was das bedeutete, weder die Schule noch meine Familie oder meine Freunde. Wie auch, es gab keine Vorgängerinnen, Beispiele, an denen man sich hätte orientieren können. In der Schule war es so, dass ich aufgrund der vielen Turniere auch viele Fehlzeiten hatte. Mein Klassenlehrer war übrigens ein ehemaliger Klassenkamerad meines Stiefvaters. Das war förderlich, denn er konnte nur schwer nein sagen und gab mir für Turniere immer frei. Wobei der Schuldirektor auch klasse war, das muss ich wirklich betonen. Ich war allerdings sehr gut in der Schule, das war Voraussetzung, um so oft fehlen zu dürfen. Meine schlechteste Note war eine Drei. Das lief also wunderbar. Wenn ich zu lange gefehlt habe, hat mein Onkel Werner, der Mathematik- und Physiklehrer war, mit mir gepaukt. Arbeiten musste ich nie nachschreiben. Es ist aber damals so wie heute: Schule und Hochleistungssport lassen sich in Deutschland nur schwierig bis gar nicht vereinbaren. Da sind andere Länder, etwa die USA, mit College-Tennis und Uni-Stipendien viel weiter. In Frankreich oder Spanien wird das auch anders geregelt, aber hier in Deutschland leidet zumeist entweder die Schule oder der Sport. Ich konnte das mit den „Deals“, die ich mit meiner Schule hatte, zum Glück aber sehr gut unter einen Hut bringen.

Daher war auch klar, wenn ich weiter in die Oberstufe bis zum Abitur aufs Gymnasium gehen würde, wäre die schulische Belastung so hoch, dass der Sport höchstwahrscheinlich darunter leiden würde. Daher haben wir beschlossen, den Schritt zu den Profis zu wagen. Der Schuldirektor gab mir dann zwei Jahre „frei“ vom Gymnasium, und wenn ich zurückgewollt hätte, wäre nach einer Aufnahmeprüfung auch der Weg zum Abi möglich gewesen.

Das geht so heute auch nicht mehr, für meine Eltern und mich war das damals natürlich eine enorme Sicherheit. Denn niemand konnte sagen, ob ich es erstens bei den Profis schaffen und zweitens auch frei von Verletzungen bleiben würde.

Eine lustige Anekdote ist vielleicht die Tatsache, dass ich in Kunst auf dem Zeugnis nicht benotet werden konnte. „Note wegen zu häufiger Abwesenheit nicht feststellbar“, hieß es da. Ganz unten auf dem Zeugnis stand dann, als ich vom Gymnasium abging: „Schülerin verlässt das staatliche Ludwigsgymnasium, um den Tennissport auszuüben.“ Das habe ich bis heute aufgehoben und nie vergessen. Zweifler gab es natürlich auch, bei den Lehrern, vor allem bei meinem Deutschlehrer, mit dem ich sehr gut konnte, und in der Familie. „Wie, Tennis spielen? Das macht doch kein Mädchen! Das wird doch nichts. Du willst doch später mal heiraten und einen richtigen Beruf ausüben.“ Als ich dann Jahre später im Doppel das bedeutendste Tennisturnier der Welt gewann, bekam ich ein Fax von meinem damaligen Deutschlehrer. Er schrieb, dass er sich ja nicht so sicher war, aber sich jetzt von Herzen für mich freuen würde. Und dass der Mut sich ausgezahlt und ich den für mich richtigen Weg eingeschlagen hatte. Das hat mich damals sehr gefreut.

Als mein Entschluss feststand, Profi zu werden, wollte ich keine Jugendturniere mehr spielen. Auch nicht mehr die internationalen deutschen Jugendmeisterschaften, die immer in Mönchengladbach stattfanden. Mit vierzehn gewann ich das Turnier nämlich glatt. Ich teilte dem DTB daher mit, dass ich künftig nur noch Damenturniere spielen wollte. Weil mir das dann mehr bringen würde, insbesondere, da ich ja Profi werden und so früh wie möglich auf der Damentour einsteigen wollte. Ein Funktionär meinte dann, der DTB würde mich für eines der nächsten Damenturniere sperren, wenn ich in Mönchengladbach nicht antreten würde. Technisch war das allerdings gar nicht möglich. Mich zu sperren. Denn zu den Turnieren meldet man immer selbst. Aber allein das zu sagen, das war schon ein Ding. Ich habe das Jugendturnier daraufhin noch ein letztes Mal gespielt, damit die arme Seele Ruh hat, und wieder alles glatt gewonnen.

Der Übergang von der Jugend zu den Damen, den Profis, ist wichtig. Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an. Mit siebzehn oder achtzehn noch Jugendturniere zu spielen, wenn man das Zeug für mehr hat, ist wenig sinnvoll.

Es kommt nicht selten vor, dass Spielerinnen und Spieler im Jugendbereich alles gewinnen und dann bei den Profis kein Land sehen, weil das eine ganz andere Welt ist. Diesen Schritt, diesen Übergang muss man daher, wie ich finde, sehr früh machen. Dennoch ist zumindest ein Schulabschluss sehr wichtig. Wenn man die Schule abbricht und sich zu früh zu den Profis orientiert, und es dann, zum Beispiel mangels Talents oder weil man sich verletzt, doch nicht klappt, kann das schnell in die Hose gehen. Sicher gibt es Ausnahmen, wie Steffi Graf, die, glaube ich, ohne Abschluss nach der neunten Klasse abging und mit dreizehn schon auf der Damen-Tour auftauchte. Diese absoluten Mega-Ausnahmen gibt es, aber dadurch glauben eben auch ganz viele Eltern mit ihren Kindern, dass das Risiko, mit der Schule aufzuhören, in Kauf genommen werden kann. Es ist aber nicht allen gegeben, in die Weltspitze zu kommen und mit dem Sport Geld zu verdienen. Als Bundestrainerin mache ich leider recht häufig auch Erfahrung mit beratungsresistenten Eltern, die meinen, sie haben eine zweite Angie Kerber zu Hause im Kinderzimmer sitzen.

Zwei bekannte Kollegen fallen mir zu dem Thema ein, und wie könnte es anders sein, schon da waren sie recht gegensätzlich. Boris Becker war auch sehr früh auf der Tour und gewann mit siebzehn Jahren Wimbledon. Michael Stich hingegen hat noch Abitur gemacht, und wurde dann erst mit Anfang zwanzig Weltspitze. Beides geht, man muss den richtigen Weg für sich finden.

Grundsätzlich finde ich es klasse, wenn man sich für eine Sportkarriere entscheidet, weil es eine wunderbare Sache ist, den Sport zum Beruf zu machen. Im Sport lehrt und lebt man Werte, und die Kinder lernen so viel dabei. Ich würde auch im Rückblick meiner Laufbahn alles genau wieder so machen und diesen Weg einschlagen. Es war die tollste Sache der Welt, und ich habe nichts bereut, obwohl ich auch schlechte und traurige Zeiten hatte.

Zu mir hat man immer gesagt, dass ich viel zu lieb bin, um in einer so harten Sportart wie Tennis so weit nach oben zu kommen. Ich habe darauf stets geantwortet, dass ich zwar ein sehr lieber Mensch bin, der Rücksicht auf andere nimmt und versucht auf sein Gegenüber einzugehen. Aber dass ein solcher Charakter nicht hinderlich dafür ist, eine Weltklassesportlerin zu werden. Um im Sport nach oben zu kommen, braucht man andere Charaktereigenschaften als Egoismus oder den harten bedingungslosen Einsatz der Ellenbogen. Das sind Willenskraft, Kampfgeist und Disziplin, das unbedingte Gewinnen wollen und Respekt! Fairness und Teamplay empfinde ich auch als sehr wichtig. Sicher sind die, die ganz oben stehen, sehr auf sich bedacht und verfolgen ihre Ziele bedingungslos. Aber das sind alles wunderbare Charaktere, wenn ich in meine Zeit zurückblicke. Martina Navratilova, die mein Idol war. Oder Björn Borg und Yannick Noah. Man kann auch mit einem sehr feinen und guten Charakter nach oben kommen.