7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ediciones Rialp

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

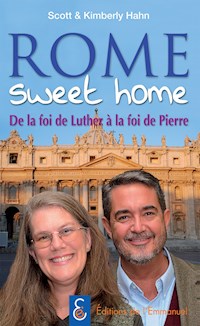

Scott y Kimberly Hahn -un matrimonio norteamericano- ofrecen el testimonio cálido, alegre y realista de su conversión al catolicismo. Formados en la Iglesia presbiteriana, inician una peregrinación espiritual que transforma toda su vida; es un camino de búsqueda de la verdad y adhesión a la voluntad divina, que culminó en la inmensa alegría de ser recibidos en la Iglesia católica. Desde entonces, los Hahn ofrecen charlas por todo su país y graban cintas que se difunden por el mundo entero. Miles de personas han podido así conocer tanto su experiencia, como las verdades y la belleza de la fe católica. Éste es el relato de su historia, y atrae al lector desde el comienzo. Es una motivadora invitación a tomarse más en serio la fe, a vivirla de forma más plena, y a compartirla con los demás. La edición original en inglés se ha traducido a otras muchas lenguas, como el francés, el italiano, el alemán o el chino.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Índice

Roma, dulce hogar

Índice

Presentación

Prefacio

Introducción

1. De la cuna a Cristo

2. Del apostolado al matrimonio

3. Nueva concepción de la alianza

4. Enseñar y vivir la alianza en una familia

5. Scott, en busca de la Iglesia

6. Ir a Roma es volver a casa

7. Los problemas de un matrimonio mixto

8. Una «roma-antica» reunión

9. La vida de una familia católica

Conclusión

Créditos

Presentación

Uno de los más bellos y luminosos astros en el firmamento de la esperanza para nuestros atribulados días, es este matrimonio: Scott y Kimberly Hahn. El relato de su vida y su conversión es uno de los más interesantes entre los muchos que parecen estar floreciendo en la Iglesia de América como azafranes entre la nieve de primavera.

Todas las historias de conversión son diferentes, como los copos de nieve o las huellas dactilares. Todas son dramáticas. El único relato más dramático que el de la conversión a la Iglesia de Cristo es el de la conversión inicial a Cristo mismo. Pero ambos dramas –llegar a ser cristiano y llegar a ser católico– son dos pasos de un mismo proceso y en la misma dirección, como nacer y crecer. Este libro es una excelente muestra de esa verdad.

Debido al drama intrínseco de su tema –la búsqueda mutua entre el hombre y su Creador–, vale la pena conocer todo relato de conversión. Pero no todos son capaces de cautivar al lector y arrastrarle como río torrentoso; éste sí. Yo diría que hay cuatro motivos que hacen imposible dejarlo una vez que se empieza:

En primer lugar, los autores son muy inteligentes, de pensamiento claro e irrefutable razonar. ¡No quisiera ser un anti-católico en debate con ellos!

En segundo lugar, están apasionadamente enamorados de la verdad. Son incapaces de comprometer sus creencias.

En tercer lugar, narran con claridad y sencillez, con caridad y gracia, con humor, y entusiasmo, y alegría.

Por último, forman una pareja maravillosa, que se ofrece a sí misma y el tesoro que los dos han encontrado. Cuando llegue a conocerlos en las páginas de este libro, hallará en ellos esa inefable pero claramente identificable cualidad de la confiabilidad. Los hebreos la denominan emeth. Cuando uno los palpa, sabe que palpa verdad.

También hay razones religiosas que explican la fuerza de este libro.

Una es su evidente amor a Cristo; así de simple.

Otra es su amor y conocimiento de la Sagrada Escritura. Sé de pocos católicos en el mundo que conozcan y utilicen mejor su Biblia.

La tercera es su forma de armonizar –como Cristo– la ortodoxia bíblica y católica con la sensibilidad por la persona. En otras palabras, su amor a la verdad y a la gente; a la doctrina y al discípulo. Este doble amor es el secreto principal de los grandes maestros.

Finalmente, una cuarta razón es su teológico enfoque de la familia, biológica y espiritual (la Iglesia como familia). Esta doctrina, como cada detalle de la sabiduría de la Iglesia, se define y se aprecia más claramente cuando es atacada por las herejías que la niegan. Hoy en día esta base fundamental de toda la sociedad divina y humana sufre duros ataques, y parece estar muriendo ante nuestros propios ojos. Scott y Kimberly son dos guerreros en el ejército de San Miguel Arcángel que contraataca la última invasión del maligno. La suerte de la batalla está cambiando, y el mismo mar de la sabiduría de la Iglesia se prepara para inundar y limpiar nuestra tierra. Scott y Kimberly son dos olas tempranas de esa marea purificadora.

No hay grabaciones más demandadas y compartidas entre los católicos norteamericanos que las cintas de los Hahn. Ahora tenemos también la versión completa de su historia. Encontrará bocas espirituales más abiertas que las de los pichones.

Peter Kreeft

Prefacio

El difunto arzobispo Fulton Sheen escribió una vez: «Apenas habrá en Estados Unidos un centenar de personas que odien a la Iglesia católica; pero hay millones que odian lo que erróneamente suponen que es y dice la Iglesia católica.»

Nosotros dos creímos en algún momento que estábamos en el primer grupo, sólo para descubrir que en realidad nos hallábamos en el segundo. Pero una vez que vimos la diferencia, y supimos dónde estábamos de verdad, se hizo evidente que no pertenecíamos a ninguno de los dos. Para entonces estábamos ya avanzados en el camino hacia nuestro hogar.

Este libro describe ese camino. Es una narración de cómo descubrimos que la Iglesia católica es la familia de la alianza de Dios.

Queremos mostrar cómo el Espíritu Santo utilizó la Escritura para aclarar nuestras dudas e ideas erróneas. No pretendemos tratar de las ideas erróneas que otros pueden tener. Con la gracia de Dios, quizá algún día podamos escribir otro libro sobre eso.

Este relato no podría haberse escrito si no fuera por Terry Barber, de Saint Joseph Communications de West Covina, California, quien generosamente nos entregó un ordenador portátil y numerosas grabaciones de nuestras conferencias, para que Kimberly las trascribiera y corrigiera hasta darles una forma legible. Hay que decir que ella hizo todo el trabajo en el piso de arriba, con cuatro niños merodeando alrededor, mientras Scott se refugiaba en una tranquila zona del sótano para terminar su tesis doctoral: «Lazos de familia por alianza». Por propia iniciativa, Scott asume la responsabilidad por cualquier ambigüedad que pueda quedar.

G. K. Chesterton dijo una vez: «Si de verdad vale la pena hacer algo… vale la pena hacerlo a toda costa». Esto explica por qué hemos querido correr el riesgo –que está unido al gozo– de compartir en papel impreso nuestro testimonio de lo que ha sido esa etapa tan intensa de nuestras vidas.

SCOTTY KIMBERLY HAHN

29 de junio,

Fiesta de San Pedro y San Pablo

Introducción

Damos gracias a Dios por el regalo de nuestra conversión a Jesucristo y a la Iglesia católica que Él fundó; porque sólo por la asombrosa gracia de Dios hemos podido hallar el camino de vuelta a casa.

Yo, Scott, le doy gracias a Dios por Kimberly, la segunda gracia más asombrosa de mi vida. El Señor la puso a mi lado para revelarme la realidad de su familia de alianza; y mientras yo quedaba extasiado con la teoría, Kimberly la ponía en práctica, siendo el canal para las otras gracias más asombrosas de mi vida: Michael, Gabriel, Hannah y Jeremiah. El Señor se ha servido de todos ellos para ayudar a este inepto detective bíblico (el «teniente Colombo» de la teología) a solucionar «el caso del catolicismo» y regresar a casa.

El camino comenzó en verdad como una historia de detectives, pero pronto se convirtió en un relato de terror, para terminar finalmente en un gran romance: cuando Cristo quitó el velo a su esposa, la Iglesia.

(Dicho sea de paso, le será útil al lector tener presente estos tres tipos de relatos cuando vaya leyendo.)

Yo, Kimberly, le doy gracias a Dios por mi amado esposo, Scott. Él se ha tomado en serio la llamada del Señor a nutrirme con la Palabra y a quererme por la gracia de Dios (Ef 5, 29). Preparó el camino para que nuestra familia fuera recibida en la Iglesia, y entregó su vida –educación, carrera, sueños– por nosotros, porque quería seguir a Cristo sin importarle el coste.

Al igual que el peregrinaje de Scott, también el mío ha variado de color y tono a medida que progresaba, como el cambio de las estaciones. ¡Qué poco imaginaba yo lo largo que iba a ser el paso del verano a la primavera!

1. De la cuna a Cristo

Scott:

Soy el más joven de los tres hijos de Molly Lou y Fred Hahn. Bautizado como presbiteriano[1], me crié en un hogar protestante, pero la religión significaba poco para mi familia, y más por razones sociales que por unas convicciones profundas.

Recuerdo la última vez que fui a la iglesia a la que asistía mi familia. El ministro que predicaba expresó sus dudas acerca del nacimiento virginal de Jesús y de su resurrección corporal. Yo me puse en pie en medio del sermón y me salí. Recuerdo haber pensado: «No sé con seguridad en qué creo, pero al menos soy lo bastante honesto para no dedicarme a atacar las cosas que se supone tengo que defender». También me pregunté por qué ese hombre simplemente no dejaba su ministerio en la iglesia presbiteriana y se iba a donde compartieran sus creencias. Poco sabía yo entonces que acababa de presenciar un presagio de mi propio futuro.

Todo cuanto hacía, lo hacía con pasión, fuera algo correcto o equivocado. Como un típico quinceañero, perdí todo interés por la Iglesia y empecé a interesarme mucho por el mundo; como consecuencia, pronto me vi metido en problemas; catalogado como delincuente, tuve que comparecer en el Tribunal de Menores, y ante una sentencia que me condenaba a pasar un año en un centro de detención por una serie de cargos, apenas pude arreglármelas para que la cambiaran por seis meses de libertad condicional. A diferencia de mi mejor amigo, Dave, yo estaba asustado de ver a dónde iban a parar las cosas, y sabía que aquello tenía que cambiar. Mi vida iba cuesta abajo y no sabía cómo controlarla.

Dave era un indiferente. Yo sabía que él era católico, pero cuando alardeó de mentirle al sacerdote en la confesión, pensé que ya había oído demasiado. ¡Y hablan de hipocresía! Todo lo que pude decirle fue: «Dave, cómo me alegra saber que nunca tendré que confesar mis pecados a un sacerdote». ¡Qué poco sabía yo!

Durante mi primer año de Instituto, el Señor trajo a mi vida a un estudiante universitario llamado Jack, que era un líder de Young Life, movimiento fundado para compartir el Evangelio con muchachos difíciles y sin fe, como mis compañeros y yo. Jack llegó a ser muy amigo mío y nuestra relación significó mucho para mí. Solía venir a jugar al baloncesto, se quedaba con nosotros después de las clases, y luego nos llevaba a nuestras casas en su camioneta.

Después de conocerme un poco mejor, Jack me invitó a un encuentro de Young Life. De forma educada le respondí: «No, gracias…». Yo no tenía la menor intención de asistir a una reunión de tipo religioso, aunque no fuera en una iglesia.

Pero entonces Jack mencionó, como de pasada, que una cierta joven llamada Kathy iba a ir. Debía de haberse enterado de que Kathy era la chica a la que yo estaba tratando de conquistar en aquel momento; entonces le dije: «Lo pensaré». Jack continuó explicándome que uno de los mejores guitarristas de Pittsburgh, un tal Walt, tocaba en las reuniones, y se quedaba después para improvisar con cualquier guitarrista interesado. Aquel año, como Jack bien sabía, la guitarra se había convertido para mí casi en una religión, desplazando a otras actividades menos útiles. Por lo menos ahora yo tenía una buena excusa que dar a mis amigos para ir a esa reunión.

Y fui. Hablé un rato con Kathy y luego improvisé con Walt, que era realmente asombroso con la guitarra; incluso me enseñó algunas combinaciones.

A la semana siguiente fui también, y a la siguiente y a la otra… Cada semana Jack daba una charla en la que hacía que los relatos bíblicos cobraran vida. Luego nos retaba con el mensaje básico del Evangelio: todos éramos pecadores y necesitábamos ser salvados, por eso Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Teníamos que optar por Él como nuestro Salvador y Señor para ser salvos; no era algo automático. Yo le escuchaba, pero no me sentía muy impresionado.

Un mes más tarde, Jack me invitó a una especie de retiro. «No, gracias, le dije, tengo otros planes». Pero él añadió que Kathy estaría allí, todo el fin de semana. Hombre astuto. Mis «otros planes» podían esperar.

Quien dirigía el retiro presentó el Evangelio de un modo simple pero a la vez motivador. La primera noche nos dijo: «Mirad bien la cruz; y si sentís la tentación de no tomaros en serio vuestros pecados, miradla de nuevo de manera larga e intensa». Me hizo caer en la cuenta, por primera vez en mi vida, de que, en efecto, eran también mis pecados los que habían clavado a Cristo en la cruz.

A la noche siguiente nos retó de otro modo. Nos dijo: «Si tenéis la tentación de mostraros indiferentes ante el amor de Dios, mirad de nuevo la cruz, porque el amor de Dios es el que envió a Cristo a la cruz por vosotros». Hasta ese momento yo había considerado el amor de Dios como algo puramente sentimental. Pero la cruz no tiene nada de sentimental.

Aquel hombre nos llamó luego a comprometernos con Cristo, y vi a un buen grupo de compañeros a mi alrededor responder que sí, pero yo me contuve. Pensé: «No quiero dejarme llevar por la emoción. Prefiero esperar. Si esto es cierto hoy, también lo será mañana o dentro de un mes». Así que regresé a casa posponiendo mi decisión de ofrecer mi vida a Cristo.

En el retiro había comprado dos libros: Sepa por qué cree, de Paul Little, y Mero cristianismo, de C. S. Lewis, y una noche, casi un mes después, los leí de un tirón. Ambos dieron respuesta a muchas de mis preguntas acerca de la existencia de Dios, los milagros, la Resurrección de Jesús y la veracidad de las Escrituras. A eso de las dos de la mañana, apagué la luz, me di media vuelta en la cama y recé: «Señor Jesús, soy un pecador. Creo que moriste para salvarme. Quiero entregarte mi vida ahora mismo. Amén».

Y me dormí. No hubo coros angélicos, ni trompetas, ni siquiera una descarga de emociones. Todo pareció tan irrelevante… Pero por la mañana, cuando vi los dos libros, recordé mi decisión y mi oración, y supe que algo había cambiado.

Mis compañeros también notaron alguna diferencia. Mi mejor amigo, Dave, que era uno de los chicos más populares del colegio, se enteró de que yo ya no quería fumar droga. Me llevó aparte y me dijo:

–Scott, no te ofendas, pero no queremos que sigas viniendo con nosotros. Los otros y yo creemos que eres un confidente de la «poli».

–Vamos, Dave –le respondí–, tú sabes que no soy un confidente.

–Bueno…, no sabemos qué eres, pero has cambiado, y ya no queremos tener nada que ver contigo. Que te vaya bien.

Y se fue.

Me quedé aturdido. Apenas un mes después de haberme comprometido a seguir a Cristo, me quedaba solo, sin un amigo en el colegio; me sentía traicionado. Me dirigí a Dios y le dije: «Señor, te he dado mi vida y tú te llevas a mis amigos. ¿Qué clase de trato es éste?»

Aunque entonces no podía saberlo, Dios me estaba llamando a sacrificar algo que se interponía en mi relación con Él. Fue un proceso duro y lento, pero a lo largo de los dos años posteriores, hice nuevas amistades auténticas y sinceras.

Antes de terminar segundo de Secundaria, experimenté el poder transformador de la gracia de Dios en la conversión. Durante el año siguiente sentí la acción del Espíritu Santo de una forma personal y vivificante, y como consecuencia, llegué a tener un hambre insaciable de Escritura. Me enamoré perdidamente de la Palabra de Dios –la guía infalible para nuestra vida de cristianos– y del estudio de la teología.

Durante los dos últimos años de Instituto me dediqué a tocar la guitarra y a estudiar las Sagradas Escrituras; Jack y su amigo Art me ayudaron a conocerlas. En mi año final, Art incluso me llevó a algunas de sus clases del seminario con el doctor John Gerstner.

Los personajes de la historia cristiana que más me atraían –de los que Jack y Art hablaban siempre– eran los grandes reformadores protestantes Martin Lutero y Juan Calvino. Comencé a estudiar cómo Lutero redescubrió el Evangelio separándose completamente de la Iglesia católica –así pensaba yo–, y empecé a devorar sus obras. Como consecuencia, me reafirmé en mis convicciones anti-católicas. Estaba tan convencido, que para la clase de literatura inglesa de la señorita Dengler decidí escribir mi trabajo de investigación sobre la doctrina de Lutero. Eso me llevó a asumir la misión de corregir y liberar a los católicos encadenados en el antibíblico legalismo de la justificación por las obras. Lutero me había convencido de que los católicos creían que se podían salvar por sus obras, aunque la Biblia enseñaba la justificación por la sola fe, o sola fide.

En una ocasión Lutero había declarado desde el púlpito que él podía cometer adulterio cien veces al día y que eso no afectaría su justificación ante Dios. Obviamente, era una figura retórica, pero me impresionó, y la comenté con muchos de mis amigos católicos.

No hay por qué negarlo: el anti-catolicismo puede ser algo muy razonable. Si la hostia que los católicos adoran no es Dios (y yo estaba convencido de que no lo era), entonces, es idolatría y blasfemia lo que hacen los católicos al arrodillarse y adorar la Eucaristía. Estaba convencido de eso, y hacía cuanto podía para compartirlo. Por favor, comprendan que mi ardiente anti-catolicismo brotaba de mi amor por Dios y de un deseo caritativo de ayudar a los católicos a convertirse. Y de hecho, como los católicos eran los que me ganaban bebiendo y diciendo palabrotas antes de que yo me tomara en serio mi cristianismo, yo sabía bien cuánta ayuda necesitaban.

En aquel entonces yo salía con una chica católica, y le pedí que leyera un libro considerado la biblia del anti-catolicismo –un libro que, hoy estoy convencido, está lleno de descripciones engañosas y de mentiras sobre la Iglesia–, Roman Catholicism, de Lorraine Boettner. Mi novia lo leyó y luego me escribió dándome las gracias y diciéndome que nunca volvería a ir a misa. Más adelante repartí ejemplares a otros muchos amigos; y con total buena fe, y ceguera, daba gracias a Dios porque me permitía servirle de esa forma.

Mi abuela Hanh era la única católica de mi familia; una discreta, humilde y santa mujer. Como yo pasaba por ser el único miembro «religioso» de mi casa, mi padre me dio sus objetos religiosos cuando ella falleció. Los miré con repugnancia y horror. Tomé el Rosario entre mis manos y lo rompí, diciendo: «Dios mío, líbrala de las cadenas del catolicismo que la han tenido aprisionada». También rompí sus libros de oración y los tiré a la basura, esperando que esa superstición sin sentido no hubiera condenado su alma. Me habían enseñado a ver esas cosas como un exceso de equipaje inventado por los hombres para complicar un Evangelio salvador y muy simple. No siento el menor orgullo de haber actuado así, pero lo cuento para hacer ver lo profundas y sinceras que son las convicciones anti-católicas de muchos cristianos «de Biblia». Yo no era anti-católico por un fanatismo malhumorado, sino por convicción.

Un episodio más reforzó esa realidad. Al final de mi último año de Secundaria, iba un día camino del Instituto para un ensayo, cuando pasé ante la casa de Dave, el que había sido mi mejor amigo. Su luz estaba encendida, y pensé: «Debo al menos despedirme de él, ahora que voy a graduarme y a irme a la Universidad» Casi no le había visto en los últimos dos años.

Toqué el timbre, y la madre de Dave abrió la puerta y me invitó a pasar. Creo que había oído decir que me había vuelto muy religioso; se alegró mucho de verme. Mientras entraba, Dave bajó por la escalera poniéndose el abrigo. Al verme se detuvo de repente.

–¡Scott!

–¡Dave!

–Ven, sube.

Al principio la situación resultó muy tensa, pero luego empezamos a hablar y hablar, y estuvimos riéndonos y contando anécdotas como en los viejos tiempos. Lo que iban a ser quince minutos resultaron ser más de dos horas. ¡Nunca llegué a mi ensayo! Mientras lo lamentaba le dije a Dave:

–Pero espera…, cuando llegué, ibas a salir… Lo siento… seguro que te he fastidiado un buen plan.

De repente su expresión cambió:

–¿Por qué has venido esta noche? –me preguntó.

–Sólo para despedirme de ti y desearte que te vaya muy bien.

–Pero ¿por qué esta noche precisamente?

–Pues no lo sé… ¿He hecho que faltaras a algo importante?

Miré a aquel tipazo que había sido tan atlético, gracioso y popular, y noté que su voz temblaba.

–Cuando has llegado me iba a… –metió la mano en el bolsillo y sacó una soga de dos metros con un nudo corredizo en uno de los extremos–… Iba a ahorcarme. Esta tarde trepé a un árbol en el viejo huerto de manzanos, y cuando estaba a punto de hacerlo, pasaron dos niñas. Pensé: «Yo ya he arruinado mi vida, ¿por qué arruinar también las suyas?» Así que decidí volver cuando oscureciera. Salía para allá cuando has llegado.

Rompió a llorar y me pidió que rezara por él. Nos abrazamos y empecé a rogar por él en aquel mismo instante. Al salir de su casa vi un crucifijo colgado en la pared[2], junto a la puerta principal, y pensé: «Qué lástima que Dave nunca se haya tomado en serio el Evangelio». De camino a casa, me detuve a mirar las estrellas y le dije a Dios: «Señor, yo no sabía lo que Dave iba a hacer, pero tú sí, ¿verdad? Si puedes servirte de alguien como yo para ayudar a un pobre chico como Dave… aquí estoy, Señor. Úsame más, sobre todo para ayudar a los católicos».

Kimberly

Poco antes de que sonaran las campanas de la Navidad de 1957, mi padre recibió la feliz noticia de que su primera hija acababa de nacer: Kimberly Lorraine. Su corazón, junto al de mi madre, se llenó de gozo.

Mis padres, Jerry y Patricia Kirk, me han cubierto de oraciones desde que supieron que yo estaba en camino hasta el día de hoy. Me bautizaron siendo yo un bebé y me transmitieron la fe desde mis primeros momentos; me alimentaron con la Palabra de Dios a la vez que con guisantes y patatas, y sobre todo, me dieron un buen ejemplo, siempre aprendiendo del Señor y creciendo en la vida de fe. ¡Qué patrimonio tan rico! Pudieron decir con el salmista: «Cantaré por siempre el firme amor de Yavé; tu misericordia, oh Señor. Y daré a conocer tu fidelidad de generación en generación» (Sal 89, 1).

Porque amaba a mis padres, amaba a Dios. Porque confiaba en mis padres, creía en el Dios en el que ellos creían, y que Él había hecho lo que ellos me decían que había hecho. Creía que la Biblia era verídica porque ellos decían que lo era. Y sin embargo, llega un momento en que cada uno debe decidir si las demandas de Jesús sobre nuestras vidas son fundadas o no.

Un día, cuando estaba en séptimo grado, tuve la oportunidad de hacerlo por mi cuenta. Criada en una familia sólidamente cristiana, yo era uno de esos niños «buenos» que no comenten apenas pecados de obra, no tantos como de pensamiento o actitud. En mí, los pecados de omisión tendían a ser más que los de comisión. Pero aquel día fui consciente de cuánto le estaba fallando a Dios. Oyendo la predicación del Dr. Lloyd Ogilvie, escuché el Evangelio de una forma nueva que me conmovió el corazón: Dios me amaba y quería que yo viviera con Él y para Él, pero mis pecados me separaban de Dios, y tenían que ser perdonados. Para eso vino Jesús al mundo.

Reconocí lo mucho que le necesitaba, y le pedí perdón por esos pecados diciendo: «Jesús, sé mi Salvador. Quiero que estés en el trono de mi vida. Jesús, sé mi Señor». Ahora que ya no iba a ir de la mano de mis padres, me tomaba de la mano firmemente mi Padre Celestial.

El reverendo apenas acababa de «llamar testigos al altar» cuando yo ya bajaba los escalores y corría por el pasillo para decir: «Sí, Jesús, te amo, te necesito. Sí, quiero que estés en el centro de mi vida».

El Salmo 51, 3 dice: «Apiádate de mí, oh, Señor, según tu benignidad. Por tu gran misericordia borra mi culpa». Ésa era mi oración.

Esta experiencia me llevó a una relación completamente nueva con el Señor. Tenía más deseos que nunca de conocer mi fe; quería ayunar, no porque me lo dijeran, sino para ser más de Dios. Tenía hambre de Escritura, de leerla, de estudiarla, de memorizarla; y esperaba con ansia mi confirmación, que tendría lugar ese mismo año, no sólo para compartir mi fe con los ancianos de nuestra iglesia, sino también para empezar a recibir la comunión. Cuando pensaba en acercarme a la mesa del Señor, lo comparaba con la experiencia de la cena en familia, que día tras día nos ofrecía mi madre: era el regreso al hogar después de las batallas de cada día; era una celebración de los unos para los otros; era un festín de amor servido con gracia y belleza. Poco sabía yo entonces cuánto más preparaba ella mi corazón para mi futura recepción de la Eucaristía que para la comunión presbiteriana.

Ahora vivía mi fe de nuevas maneras: daba continuo testimonio; llevaba mi Biblia encima de los demás libros, tanto para leerla como para dar lugar a que surgieran preguntas y conversaciones (¡y daba resultado!); ayudaba a iniciar grupos de oración por la mañana, antes de las clases… A veces me mostraba insoportable; pero los convertidos pueden ser así, y muchas veces dan más fruto que los que se han mantenido firmes en la fe.

Crecí también en el amor, dejando que Dios me amara tal como soy, amando a Dios de nuevas maneras y aprendiendo a tratar a mis hermanos y hermanas en Cristo.

Mis dos últimos años de high school estuvieron llenos de ministerios emocionantes: dirigía estudios bíblicos, evangelizaba y cantaba con un grupo juvenil llamado Young Folk, en los servicios de oración de las iglesias locales y durante las giras de verano. Todo eso me ayudó a formar un sólido grupo de amigos cristianos.

Libré también duras pero estimulantes batallas: solía dar testimonio de mi fe y era provocada por compañeros y profesores. Luego volvía a casa y mis padres me animaban, dándome más Escritura para volver a la lucha. Parecía que estaba viviendo lo que significaba mi nombre –Kimberly quiere decir «doncella guerrera» en gaélico–. Debo admitir que disfruté mucho en esas confrontaciones, y me preguntaba si una universidad cristiana supondría tantos retos.