Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Kommissar Bichlmaier

- Sprache: Deutsch

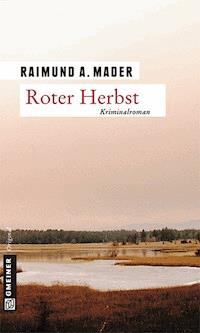

Kommissar Adolf Bichlmaier flüchtet aus Regensburg in die Einsamkeit. Sein letzter Fall hat große Erschütterung in ihm ausgelöst. Er landet in einer kleinen Stadt am Rande eines Moores, in der er einst als Bundeswehrsoldat stationiert war. Doch auch hier findet er keine Ruhe. Denn das Moor gibt eine grausam verstümmelte Leiche frei. Bichlmaiers Reise in die eigene Vergangenheit wird zu einer Begegnung mit den Schatten, die die BRD in den 70er-Jahren heimgesucht haben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 360

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Raimund A. Mader

Roter Herbst

Kriminalroman

Impressum

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Sven Lang

Herstellung und E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart,

unter Verwendung eines Fotos von: © wankahanka / photocase.com

ISBN 978-3-8392-4178-3

Für die, die so große Geduld mit mir haben ...

Ehe das Meer und die Erde bestand und der Himmel, der alles

Deckt, da besaß die Natur im All nur ein einziges Antlitz,

Chaos genannt …

Ovid, Metamorphosen

Das Gespräch fand womöglich am 20. Oktober, an einem gewittrigen Herbstmorgen des Jahres 1977, statt. Die letzten Tage waren aufreibend gewesen und nervöse Spannung lag in der Luft. Sie hatte nicht nur die beiden Männer erfasst, die sich im Büro des Bundeskanzlers gegenübersaßen, oder die Männer und Frauen des Großen Krisenstabs, die in verschiedenen weiteren Büros des Kanzleramts tagten, sondern die gesamte Republik. Es waren Stunden und Tage, in denen die Menschen den Atem anzuhalten schienen.

Der Meinungsaustausch der beiden Männer war ins Stocken geraten. Eine Weile folgten sie nur ihren eigenen Gedanken. Es war der Bundeskanzler, der die lastende Stille nach einigen Minuten wieder durchbrach.

»Wir haben diese Leute groß gemacht. Diese Bürschchen und Muttersöhnchen, die jetzt plötzlich mit uns Krieg spielen wollen …«

Hans-Jürgen Wischnewski, sein Gegenüber, zog an seiner Pfeife und stieß eine Rauchwolke aus. Auch der Kanzler rauchte. Sie saßen seit Stunden zusammen in Schmidts Büro. Die Luft war zum Schneiden, aber das bemerkten die Männer nicht, war ihnen wohl auch egal.

»Das waren anfangs nichts anderes als langhaarige Wirrköpfe, brave Bürgersöhne und Bürgertöchter, die Molotow für einen russischen Wodka gehalten haben … Wer zum Teufel hat diesen Wichtigtuern denn Waffen und Sprengstoff in die Hand gedrückt? Wer?«

Er zögerte einen Moment, ehe er die Frage selbst beantwortete. »Unsere eigenen Leute waren das.«

Schmidt wirkte erregt. Wischnewski, der ihm seltsam lethargisch gegenübersaß, versuchte, den Kanzler zu beruhigen, was den noch mehr auf die Palme brachte.

»Es gibt genug Hinweise, dass die Brüder vom Verfassungsschutz ihre Finger in der Sache hatten …«

»Unsere internen Untersuchungen …«

Schmidt konnte seine Wut nicht recht beherrschen. »Interne Untersuchungen … Schon vor zehn Jahren haben die die Regie übernommen. Kurt in Berlin und dieses verdammte Gesindel.«

Die Worte wirkten wie hingerotzt, doch Wischnewskis Gesicht ließ keine Reaktion erkennen. Im Grunde teilte er Schmidts Meinung.

Immer wieder hatte es Gerüchte gegeben, dass der Verfassungsschutz die bewaffnete Linke und vor allem die RAF erst möglich gemacht hatte. Viele fragten sich, ob die Radikalisierung und Kriminalisierung von Teilen der 68er-Bewegung zu Beginn der 70er durch politische Kräfte ermöglicht worden war, die einen Vorwand schaffen wollten, um sich der Studentenbewegung zu entledigen. Bei diesen Gedankenspielen war immer wieder auch der Name des ehemaligen Berliner Innensenators Kurt Neubauer, eines Parteifreundes des Bundeskanzlers, gefallen.

Nun, Jahre später, war es zur Katastrophe gekommen …

Es war die Zeit des Deutschen Herbstes, wie die bestürzenden Ereignisse im September und Oktober 1977 später einmal bezeichnet werden sollten. Es waren Tage, die durch die Anschläge der linken Terrororganisation Rote Armee Fraktion geprägt waren, Tage, die den Höhepunkt des deutschen Terrorismus darstellten. In diese kurze Phase der bundesrepublikanischen Nachkriegsgeschichte fielen die Ermordung Hanns-Martin Schleyers, des Arbeitgeberpräsidenten, die Entführung des Lufthansa-Flugzeugs Landshut, aber auch die Selbstmorde der in Stuttgart-Stammheim einsitzenden führenden RAF-Mitglieder Baader, Enslin und Raspe.

Wenn Schmidt an diesem grauen Morgen recht hatte, dann war zu diesem Zeitpunkt eine blutige Saat aufgegangen, die zu gesellschaftlichen Auseinandersetzungen führen sollte, die mit Waffengewalt und menschenverachtender Brutalität ausgetragen wurden und erst mit der Bekanntgabe der Selbstauflösung der RAF am 20. April 1998 enden würden.

Hinter den beiden Männern, die sich im Kanzleramt zu einer sehr persönlichen Aussprache getroffen hatten, lagen eine Reihe von Tagen und Nächten, in denen sie sich zusammen mit einem Stab an erfahrenen Politikern aus den verschiedenen Fraktionen des Deutschen Bundestages gegen eine der schwersten Krisen in der Geschichte der jungen Bundesrepublik zur Wehr gesetzt hatten.

Schmidt wirkte erschöpft, und auch Wischnewski war gezeichnet von den Anstrengungen, die er sich zugemutet hatte.

»War’s das nun?«, fragte der Kanzler, ohne Wischnewski direkt anzusprechen. »Ist der Wahnsinn zu Ende? Jetzt, wo sie tot sind.«

Der Staatssekretär erhob sich und ging zum Fenster. Versonnen blickte er hinaus.

»Wir müssen vorsichtig sein«, meinte er. »Es darf zu keiner Legendenbildung kommen. Was wir nicht brauchen können, sind Märtyrer.«

Schmidt nickte. Baader, Ensslin und Raspe waren tot. Nur die ebenfalls in Stammheim einsitzende Irmgard Möller hatte mit vier Messerstichen in der Herzgegend überlebt.

Die Nachricht vom Selbstmord der drei Inhaftierten hatte ihn in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober erreicht. Ein konsequentes Ende, hatte er damals gedacht. Er war erleichtert gewesen, doch dann, am 19. Oktober, hatte man die Leiche von Hanns Martin Schleyer gefunden. Seine Entführer hatten ihn erschossen. Als Reaktion auf die Stürmung des Flugzeuges Landshut.

Im Grunde hatten der Bundeskanzler und die Frauen und Männer seines Stabes bereits zu diesem Zeitpunkt gewusst, dass der Kampf weitergehen würde.

Unmittelbar nach dem Tod der RAF-Leute wurden Gerüchte laut, dass es dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Es wurde von Isolationsfolter und sogar Mord gesprochen. Wer diese Gerüchte in die Welt gesetzt hatte, war nicht nachzuvollziehen, doch wurde allein damit klar, dass die Auseinandersetzung der RAF mit den Staatsorganen der BRD in eine neue Phase gehen würde.

Dieser Kampf wurde auch über die Medien ausgetragen. Für die war der RAF-Terror in den Jahren zuvor ein beherrschendes Thema gewesen, was im Übrigen dazu geführt hatte, dass sich die Angst vor neuen Anschlägen in der Bevölkerung stark verbreitet hatte. Die Situation sollte sich in den folgenden Jahren noch deutlich verschärfen. Straßensperren, Personenkontrollen und schwer bewaffnete Polizisten gehörten in immer stärkerem Maße zum Alltagsbild. Innerhalb weniger Jahre hatte sich damit die Atmosphäre in Westdeutschland und West-Berlin in gravierender Weise verändert.

Für viele aus der linken Szene, aber auch für weite Teile sozialdemokratischer und liberaler Kreise, hatte die Bundesrepublik begonnen, sich in einen hochgerüsteten Polizeistaat zu verwandeln. Ein kalter, blutig roter Herbst war ins Land gezogen, der die Menschen frösteln ließ. Die Aufbruchsstimmung der 60er-Jahre war damit unwiederbringlich vorbei, war Vergangenheit geworden, und …

… natürlich gab es eine ganze Reihe von Menschen, die mit dieser Entwicklung nicht ganz unzufrieden waren …

Das Gespräch im Büro des ehemaligen Bundeskanzlers fand zu einem Zeitpunkt statt, der wohl den Höhepunkt einer politischen Entwicklung darstellte und irgendwo, angesiedelt zwischen banalen Anfängen und groteskem Ende, seinen Platz hat.

Und obwohl es damals wie heute den Anschein hat, als könne man die Grenze zwischen Opfern und Tätern klar ziehen, gibt es doch Zweifel, ob Wahrheit und Lüge ebenso klar voneinander zu scheiden sind.

Letztlich fehlen die Aussagen der Beteiligten, die genauere Einblicke in die Abläufe von damals geben könnten. Denn was damals galt, gilt noch heute:

›Keiner spricht mit Bullen. Kein Wort.‹

Dieses Schweigegebot hat die Zeit überdauert.

Erstes Buch

Wahrlich, keiner ist weise,

Der nicht das Dunkel kennt,

Das unentrinnbar und leise

Von allem ihn trennt.

aus: H. Hesse, Im Nebel

Vor undenklicher Zeit, so wollen es die Menschen der Gegend wissen, versank im schwarzen Moor ein großes Dorf, weil die Einwohner von ihrem sündhaften Leben nicht ablassen wollten …

An die Stelle dieses Dorfes trat ein unergründlich tiefer, schwarzer See, der nach und nach bis auf wenige schwarze Löcher von einer dichten Moordecke überzogen wurde.

In der Tiefe des Moores jedoch ist das Leben noch nicht erstorben; denn wenn die Bewohner des versunkenen Ortes nach ihrer Kirche eilen und reuevoll dort um Erlösung beten, dann braust es im Moore gewaltig, und schwarzes, schlammiges Wasser gärt aus den sogenannten ›Teichen‹ …

Und in nächtlicher Stunde schweben die Seelen der dort Versunkenen als Irrlichter über dem Moor.

Ja, und manchmal hören Wanderer, die am Rande des Moores lauschen, die Glocken der Dorfkirche läuten und den Dorfhahn aus der Tiefe krähen …

Volkskundliche Überlieferung

1

Sein Blick ging in die unendliche Weite, die sich vor ihm erstreckte. Langsam und ohne Eile ließ er ihn zum Horizont schweifen, bemüht, die Grenze zu erahnen, die die Erde vom Himmel schied. Wo begann der Himmel, dachte er. Wo hörte die Erde auf? Er blinzelte ein bisschen, kniff die Augen zusammen. Wo fing die Hoffnung an? Ob es diese unerschütterliche Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit überhaupt gab? Wo war sie denn nur, diese Grenze. Wieder strengte er seine Augen an. Dort in der Ferne vielleicht, irgendwo dort, wo sich Himmel und Erde berührten, dort, wo sich Gott und Teufel trafen.

Vor ihm lag eintöniges, feuchtes Land, so weit er sehen konnte. Schlüpfriger Morast. Tümpel von schmutzigem Blut. Monatsblut, schoss es ihm durch den Kopf. Bläschen auf braunem Wasser. Um ihn herum ein Glucksen und Brodeln, sodass er sich vorkam wie in einer überdimensionalen Hexenküche. In jeder Pfütze das Gekrösel kleinster Lebewesen – dazu ein Geruch nach Fruchtbarkeit, nach blühender Verwesung. War dies vielleicht das verlorene Paradies?, schoss es ihm durch den Kopf. Oder doch eher der Zugang zur Hölle. Gedanken, die er sogleich wieder verwarf. Absurde Gedanken.

Ihm schien, als würde die Zeit stillstehen. Nichts passierte an diesem Ort. Dann, mit einem Mal, zog Nebel auf, kam aus dem Nichts, wehte vorbei und raubte ihm für eine Weile die Sicht. Er würde sich nie an diese Landschaft gewöhnen, ging es ihm durch den Kopf. Die ungeheure Weite, dazu der Nebel, der alles infrage stellte, der dem Auge trügerische Geborgenheit vorspiegelte. Schwaden von weißem Dunst, die unvermittelt kamen und gingen.

Das Moor mit seinen verlassenen Torfwegen, seiner sumpfigen Tiefe, den unzähligen Schichten vergangenen Lebens, wirkte bedrückend auf ihn, machte ihm Angst, und gerade hier, in dieser Umgebung, fühlte er seine ganz persönliche Einsamkeit. Dennoch konnte er sich der Faszination der Landschaft nicht entziehen.

Nur Augenblicke später lichtete sich der Nebel und gab den Blick erneut frei auf die graubraune Fläche, die sich im Wind zu wiegen schien. Nichts, an dem sich das Auge festhalten konnte. Nur am äußersten Rand, in schier endloser Ferne, entdeckte er eine Hand, die wie ein bleiches Gerippe aus dem Boden ragte und zum Himmel deutete. Ein Baum vielleicht? Trockenes Gehölz ohne Leben. Daneben ein schwarzer Punkt, der sich bewegte.

Mehrere Minuten lang konzentrierte er sich auf den Punkt, verlor ihn aus den Augen, als die Bilder vor ihm zu flimmern begannen. Dann war er wieder da, und er war größer geworden.

Jemand rannte auf ihn zu.

Mehr als ein Jahr war es nun her, seit Adolf Bichlmaier, Kriminalkommissar bei der Regensburger Kripo, dem Dienst ferngeblieben war. Offiziell krankgeschrieben, befand er sich immer wieder in Behandlung, ohne dass die Ärzte mit letzter Gewissheit sagen konnten, was ihm fehlte. Er allein wusste, dass die Ereignisse, die seinen letzten Fall begleitet hatten, ihm die Sicherheit geraubt hatten, die er gebraucht hätte, um sinnvoll weiterzuleben und weiterzuarbeiten, die Sicherheit, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Er hatte erkennen müssen, dass es keine Wahrheit und keine Seele gab und die Welt chaotisch und bar jeglichen Sinns in absoluter Leere kreiste. Da gab es keine Orientierung, keinen Halt. Hatte er bislang geglaubt, als kleines Rädchen Ordnung in dieser unvollkommenen Welt bewahren zu müssen, so war ihm während der damaligen Ereignisse auch dieser Glaube abhandengekommen, war ihm der Riss in seinem Leben, der Bruch zwischen seiner Rolle als Polizist und dem, was er glaubte zu sein, schmerzlich bewusst geworden. Er hatte die Orientierung verloren, den Kompass seines Lebens, und es war seine Seele, die darunter litt. Wohl war es – dessen war er sich ziemlich sicher – die Krankheit der Zeit, die auch ihn erfasst hatte.

Anfangs hatte er sich in seine Wohnung in Regensburg zurückgezogen, sich darin eingeigelt, bis er gemerkt hatte, dass seine Gedanken in der Abgeschiedenheit angefangen hatten, sich im Kreis zu drehen. Ein Gefühl von Leere hatte sich seiner bemächtigt. Die kleinsten Probleme hatten sich zu krakenhaften Bedrohungen entwickelt, bis er nur noch dagesessen und vor sich hingestarrt hatte. Damals war er sich seiner Situation durchaus bewusst gewesen, hatte seine Hilflosigkeit erkannt, und war doch nicht in der Lage gewesen, etwas dagegen zu tun.

Kurz darauf hatte er angefangen, zu trinken. Der Alkohol hatte ihm anfangs geholfen, sich zu betäuben. Als er das erkannt hatte, war er bereits verloren gewesen. Zuerst waren es nur kleine Mengen gewesen, Wein und Bier und immer wieder auch Magenbitter vom nahen Kiosk. Irgendwann war er so weit gewesen, dass er ohne die ganz harten Sachen nicht mehr existieren konnte. In dieser Zeit hatte er begonnen, sich selbst zu vernachlässigen, hatte sich treiben lassen. Morgens war er kaum aus dem Bett gekommen, und wenn er es doch geschafft hatte, hatte er sich sofort nach dem Abend gesehnt, um sich die Bettdecke wieder über die Ohren zu ziehen. Die Stunden dazwischen hatte er in einer Art Dämmerzustand verbracht.

Oft hatte er sich in dieser Zeit tagelang kaum gewaschen, auch nicht rasiert. In seiner Wohnung hatte es angefangen, zu stinken. Ein fauliger, süßlicher Geruch hatte sich über die Räume gelegt, nach billigem Fusel und verkommenen Essensresten, aber er hatte nicht einmal die Energie gehabt, die Fenster zu öffnen oder den Müll hinauszutragen.

Eine ältere Frau mit einem osteuropäischen Namen, die im Stockwerk über ihm wohnte, hatte ihn mit den nötigsten Lebensmitteln versorgt, nachdem er ihr Geld dafür geboten hatte. So brauchte er selten die Wohnung zu verlassen. Nur seine Schnapsvorräte besorgte er sich selbst.

Eines späten Abends, als er im Schutz der Dunkelheit zur nahe gelegenen Tankstelle geschlurft war, um Schnaps und Wein zu kaufen, war er beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der Aufprall war zum Glück nicht besonders heftig gewesen und er hatte sich sofort wieder erheben können, doch war die Fahrerin des Wagens zu Tode erschrocken und hatte darauf bestanden, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Als er sich geweigert hatte, hatte sie ihn die wenigen Meter nach Hause gefahren und ihm schließlich aus dem Auto geholfen. Vor dem Haus war er plötzlich aggressiv geworden und zudringlich, hatte gewollt, dass die Frau ihn nach oben begleitete. Aus irgendeinem Grund, den er später nicht mehr nachvollziehen konnte, hatte er gedacht, dass sie sich in diesem Augenblick genauso nach Sex gesehnt hatte wie er. Als sie sein Ansinnen völlig verstört und angewidert abgelehnt hatte, hatte er sie auf das Übelste beschimpft, eine Schlampe genannt, Dinge geäußert, von denen er nie gedacht hätte, dass er sie je zu einer Frau sagen würde. Daraufhin hatte sie die Flucht ergriffen, war in ihren Wagen gestiegen und davongebraust. Anschließend war er mit Tränen der Verzweiflung in den Augen nach oben getaumelt und hatte sich in einen Putzeimer, der im Flur gestanden hatte, übergeben. In dieser Phase seines Absturzes hatte er begonnen, sich vor sich selbst zu ekeln.

Sein Hausarzt, bei dem er sich regelmäßig hatte vorstellen müssen, um seine Arbeitsunfähigkeit bestätigen zu lassen, hatte ihm Medikamente verschrieben, die er, ohne sie auszupacken, weggeworfen oder gar nicht erst in der Apotheke geholt hatte. Als dieser bemerkte, in welchem Zustand sein Patient sich befand, hatte er ihm gedroht, ihn ins Bezirkskrankenhaus einweisen zu lassen. »Sie sind eine Gefahr für sich selbst«, hatte er zu ihm gesagt. »Man muss Sie vor sich selbst schützen.« Daraufhin hatte Bichlmaier den Arzt gewechselt.

Als die Tage kürzer wurden und die Sonne kaum noch durch den fahlen Dunst des Herbstnebels drang, wurden seine Depressionen schlimmer. In den wenigen lichten Momenten, die er hatte, bekam er wahnsinnige Angst, dass er sich zu Tode saufen würde. In diesen kurzen Phasen hatte er sich immer wieder vorgenommen, sich vom Alkohol fernzuhalten, doch er schaffte es nicht, mit dem Trinken aufzuhören. Das war so über mehrere Wochen gegangen.

Eines Tages war Marianne gekommen, seine Exfrau, die er fast schon vergessen hatte. Sie hatte Rom verlassen, wohin sie vor einigen Jahren gezogen war, und hatte sich um ihn gekümmert. Sie war einfach da gewesen, hatte sich seiner angenommen, so, wie sie dies schon einmal getan hatte. Wie es schien, hatten seine Kollegen sie über seinen Zustand in Kenntnis gesetzt. Er hatte sie damals, aber auch später, nie danach gefragt, warum sie zu ihm zurückgekommen war, und auch sie hatte nie etwas darüber verlauten lassen.

Anfangs war sie ihm lästig gewesen. Bereits nach wenigen Stunden hatte er sich gewünscht, sie wäre nie gekommen. Ihr ständiges Drängen, er solle sich nicht gehen lassen, ihre Versuche, ihn aufzumuntern, hatten ihm die Möglichkeit genommen, ungestört in sich hineinzuhorchen. Dabei war das das Einzige gewesen, was er unbedingt und mit aller Macht wollte: allein mit sich und seinen Gedanken sein.

Am schlimmsten war es für ihn jedoch gewesen, dass sie, gleich als sie bei ihm eingezogen war, sämtliche Schnapsflaschen, die er in der Wohnung gebunkert hatte, eingesammelt und ihren Inhalt ins Klo gegossen hatte. Da hatte er getobt und geweint wie ein kleines Kind. Marianne hatte genau das Richtige getan. Sie hatte ihn toben, brüllen und flehen lassen, ohne ihm nachzugeben. Am Abend war der Strom unflätiger Beleidigungen, die er ihr an den Kopf geworfen hatte, versiegt. Er hatte einfach keine Kraft mehr gehabt, um sich weiter aufzulehnen. Sie hatte ihn ins Bett gebracht und neben ihm gewacht, bis er eingeschlafen war.

Nach und nach war es ihm besser gegangen, obwohl ihm der Alkohol in den ersten Tagen und Wochen so sehr gefehlt hatte, dass er geglaubt hatte, verrückt zu werden. Immer wieder hatte er versucht, an Schnaps, Bier oder Wein, egal was, zu gelangen, doch war Marianne in dieser Phase nicht von seiner Seite gewichen, sodass er sie mit hilfloser, dumpfer Verzweiflung gehasst hatte, wie er noch nie jemanden gehasst hatte. Er hatte sie verwünscht und verflucht, doch sie war hart geblieben.

Marianne hatte auch darauf bestanden, dass er seine Tabletten nunmehr regelmäßig einnahm. Vor allem aber hatte sie ihm keine Zeit gelassen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Immer wieder unternahm sie etwas mit ihm, bestand darauf, dass er an die frische Luft kam.

Nur widerwillig war er ihr anfangs gefolgt, wenn sie ihn zu Spaziergängen entlang der Donau mitnahm. Später hatte er sich wiederholt gefragt, warum er sie hatte gewähren lassen, hatte allerdings keine Antwort gefunden. Es waren endlose Kilometer gewesen, die er neben ihr dahingetrottet war. Sie hatten dabei kaum miteinander gesprochen, aber am Abend war er jedes Mal so müde gewesen, dass er wenigstens einige Stunden hatte schlafen können. Miteinander geschlafen hatten sie in dieser Phase, und auch später, kein einziges Mal.

Am Heiligen Abend waren sie gemeinsam zur Christmette in den Dom gegangen. Sie hatten unter all den Menschen gesessen, und es war ihm nicht unangenehm gewesen, deren Gerüche nach Kälte und Glühwein einzuatmen, ihren dampfenden Atemwolken zu folgen und ihrem Singen zu lauschen. Als sie wieder zu Hause waren, war er zum ersten Mal zum Reden bereit gewesen. Ein Wendepunkt in seinem Leben. Warum der gerade an diesem Tag gekommen war, wusste er später nicht zu sagen. Er hatte die Abgründigkeit des Lebens erfahren und seine persönliche Schwäche begriffen, und zu seiner eigenen Verwunderung war er an diesem Abend in der Lage gewesen, sich einem anderen Menschen mitzuteilen.

Lange hatten sie damals nebeneinandergesessen und er hatte ihr von den Wunden seiner Seele erzählt und sie hatte gelauscht. Danach war es ihm besser gegangen, und ganz allmählich hatte er in den folgenden Tagen und Wochen wieder das Verlangen verspürt, weiterzuleben. Trotzdem war eine Leere in ihm geblieben.

Einige Wochen später hatte sich Marianne von ihm verabschiedet und war zurück nach Rom gefahren. Eine Zeit lang hatten sie noch regelmäßig miteinander telefoniert, bis sie ihm geglaubt hatte, dass er den mächtigen Feind Alkohol erst einmal besiegt hatte.

Irgendwann im Frühjahr, an einem freundlichen Apriltag, hatte er dann beschlossen, Regensburg und die Vergangenheit zumindest für einige Zeit hinter sich zu lassen.

Der schwarze Punkt, den er in weiter Ferne wahrgenommen hatte, war näher gekommen und nahm allmählich die Form eines Mannes an. Ein Mann mit weiten Jeans und Pullover und einer Baseballmütze, die ihm viel zu groß war. Wie es dem Kommissar vorkam, befand er sich in höchster Erregung. Er gestikulierte wild und schrie ihm, als er ihn entdeckt hatte, Worte zu, die allerdings im Gebrodel des Moores ertranken. Als er sich bis auf wenige Schritte genähert hatte, erkannte Bichlmaier, dass der Mann, dessen Alter schwer zu schätzen war, unter dem Downsyndrom litt und offensichtlich kaum in der Lage war, sich zu artikulieren. Der Kommissar löste sich aus seiner kauernden Stellung und trat auf ihn zu. Er sprach ihn an, doch es dauerte eine Weile, bis dieser sich einigermaßen beruhigt hatte. Immer noch mit wilder Gestik und mit schmerzhaft verzogenen Gesichtszügen versuchte er, dem Kommissar etwas mitzuteilen. Der verstand nur wenig, nur so viel, dass mit dem Baum in der Ferne etwas nicht in Ordnung war. Auch von einem Toten sprach er.

Vergeblich versuchte er daraufhin, mehr von dem zu erfahren, was der Mann gesehen und was ihn so erschreckt hatte. Der deutete jedoch immerfort nur auf den Baum am Horizont und stieß dabei Unverständliches aus.

Als Bichlmaier einsah, dass er ihm keine weiteren Informationen würde entlocken können, nahm er sein Handy und informierte die örtliche Polizeistation. Danach wies er ihn an, zu warten, bis Polizisten eintrafen. Der Mann starrte ihn bloß verständnislos an und Bichlmaier fühlte sich plötzlich hilflos. Er wartete eine Weile, ohne recht zu wissen, was er tun sollte, dann machte er sich auf den Weg in Richtung des Baumes. Als er sich nach wenigen Schritten umwandte, stellte er fest, dass der andere weitergelaufen war.

Im Grunde war es reiner Zufall gewesen, dass Bichlmaier nach seiner Flucht aus Regensburg in M. gelandet war. Er konnte nicht einmal sagen, ob es wirklich eine Flucht gewesen war, die ihn hierher geführt hatte, doch hatte ihn zumindest der Wunsch getrieben, aus der Enge seines bisherigen Lebens auszubrechen. Es waren die Enge seines beruflichen Lebens, die Enge der Stadt, sogar die Enge des Voralpenlandes gewesen, das Gefühl, von erdrückenden Bergen umgeben zu sein, die ihn dazu veranlasst hatten. Dabei hatte er anfangs nicht einmal sagen können, wohin es ihn zog.

»Wohin willst du denn?«, hatte ihn Marianne gefragt, als er ihr bei einem ihrer Telefonate von seinem Entschluss berichtet hatte.

»Weg«, hatte er gesagt. »Nur weg von hier.«

Weg aus seinem bisherigen Leben.

Einige Tage darauf hatte er sich in sein Auto gesetzt, nur mit dem Notwendigsten versorgt, und war in nördlicher Richtung losgefahren. Ohne Ziel. Er hatte sich von niemandem verabschiedet. Nicht einmal von seiner Mutter, die, in einem teuren Heim südlich von München untergebracht, auf den Tod als ihren Erlöser harrte.

Er war mehrere Stunden gefahren. Irgendwann, als er Hunger verspürt hatte, war er von der Autobahn abgebogen, war eingekehrt, und hatte sich danach treiben lassen über Landstraßen, die immer schmaler und schlechter geworden waren, hatte mehrmals die Richtung gewechselt, kleine unbekannte Städte und verschlafene Dörfer passiert, und war schließlich in M., einem Städtchen am Rande des großen Moores, gelandet. Erst als er durch das alte Stadttor gefahren war, war ihm klar geworden, dass er schon einmal hier gewesen war.

Adolf Bichlmaier blickte auf seine Armbanduhr. Ein Reflex aus seiner Zeit als aktiver Polizist. Wichtige Ereignisse mussten in ihrer zeitlichen Abfolge festgehalten werden. Erst dadurch bekamen sie Gewicht, wurden Teil einer Ordnung, an die Polizisten glauben konnten. Zeit ist der unerbittliche Maßstab, nach dem sich das Leben ausrichtet. Es war genau 16.30 Uhr. Vor einer viertel Stunde hatte er mit dem jungen Mann gesprochen. Als er im Gehen innehielt und sich ein weiteres Mal umwandte, war der längst verschwunden. Vielleicht würde er den Kollegen in die Arme laufen, dachte er ohne große Hoffnung.

Er richtete den Blick wieder nach vorn. Der kahle Baum war weiterhin ein ganzes Stück entfernt, aber deutlicher zu erkennen. Um ihn zu erreichen, musste er den Bohlensteg, dem er bislang gefolgt war, verlassen. Bichlmaier seufzte. Das Gehen auf dem weichen, nachgiebigen Boden abseits des befestigten Touristenweges strengte ihn an. Das ärgerte ihn. Früher hatte er solche Probleme nie gehabt. Ein Vogel stieß aus der Höhe herab und flog nur wenige Meter an ihm vorbei, segelte mit ausgebreiteten Schwingen auf den toten Baum zu, ließ sich im Gewirr der Äste nieder und verschwand darin.

Als er schließlich bis auf wenige Meter an den Baum herangekommen war, erkannte Bichlmaier, was den Mann, dem er vor wenigen Minuten begegnet war, so erschreckt hatte. Aus dem Stamm des toten Gehölzes wuchs der nackte Torso eines Mannes heraus. Dieser war Teil des hölzernen Gestrüpps geworden und ragte, wächsern und bleich, wie die fahlen Äste, die ihn trugen, in den weiten Himmel über ihm. Das Gesicht des Mannes war zu einem Grinsen verzerrt und er blickte hämisch auf den Kommissar herab. Dazu hatte er die Arme in unnatürlicher Weise nach oben gestreckt, so, als wollte er sich damit in letzter Verzweiflung in die Höhe ziehen. Als Bichlmaier jedoch genauer hinschaute, erkannte er, dass die Hände des Mannes und zum Teil auch seine Unterarme fehlten. Da waren nur dunkle Stümpfe, die zum Himmel zeigten. Ganz offensichtlich war der Mann Opfer eines Verbrechens geworden, war schrecklich verstümmelt worden.

Bichlmaier war stehen geblieben. Er sah, wie der Wind das Haar der Leiche sanft bewegte. Etwas am Gesicht des Toten war eigenartig, aber erst, als er noch einige Schritte getan hatte, wurde ihm klar, dass wohl die Vögel ganze Arbeit geleistet hatten. Es waren schwarze, schrecklich leere Augenhöhlen, aus denen der Mann auf ihn herabstarrte.

Einen Moment lang dachte er, er würde ihn kennen, hätte ihn schon einmal gesehen, irgendwann vor langer Zeit. Bilder kamen in ihm hoch, traten aus dem Dunkel der Vergangenheit hervor, blieben einen Moment, vage und bedrohlich, ehe er sie schnell wieder wegwischte.

Plötzlich spürte er die Kälte des hereinbrechenden Abends.

2

Amanda Wouters stammte aus einem der ärmlichen Dörfer am Rande des großen Moores. Ihre Eltern hatten dort, ebenso wie ihre Großeltern, die einst aus dem Belgischen gekommen waren, eine kleine Landwirtschaft betrieben und sich zeit ihres Lebens abgerackert, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Schon während ihrer Schulzeit hatte Amanda auf dem kleinen Hof mitgearbeitet und später, als die Eltern die Landwirtschaft hatten aufgeben müssen, der Vater war viel zu früh krank und bettlägerig geworden, hatte sie für sie gesorgt und sie gepflegt.

Trotz eines glänzenden Abiturs fand sie nach ihrer Schulzeit nur eine schlechtbezahlte Tätigkeit als Schreibkraft bei der örtlichen Polizeidienststelle. Gute Jobs wuchsen in der Gegend nicht auf Bäumen und waren vor allem rar, wenn jemand, so wie Amanda, räumlich gebunden war. Sie sah es jedoch als ihre Pflicht an, für ihre Eltern da zu sein.

Als sie 28 Jahre alt war, heiratete sie. Es war keine Liebeshochzeit und entsprang auch nicht einem Bedürfnis nach erotischer Erfülltheit, etwas, das sie höchstens vom Hörensagen kannte, sondern erfolgte eher aus einer gewissen Ermüdung und Erschöpfung, die sie nach männlicher Unterstützung suchen ließ.

Ihr Mann erwies sich allerdings als totaler Fehlgriff, da er weder in der Lage war, sie sexuell zu befriedigen noch bereit war, ihr die starke Schulter zu bieten, nach der sie suchte.

Wenige Jahre nach ihrer schlichten Hochzeit jagte sie ihn aus dem Haus und schwor sich, niemals mehr derart ihre Zeit zu vergeuden.

Ihre Eltern starben im Jahr nach der Scheidung, zuerst ihr Vater und nur drei Monate später ihre Mutter. Ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben, doch zum ersten Mal fühlte sich Amanda absolut frei. Sie war mittlerweile 32 Jahre alt und die Welt stand ihr plötzlich offen.

In ihrer bisherigen Tätigkeit konnte sie beobachten, was es bedeutete, Polizist oder Polizistin zu sein, und sie hatte Gefallen an der Idee gefunden, selbst Polizistin zu werden. So bewarb sie sich an der Polizeiakademie in Frankfurt und dank ihres guten Abiturzeugnisses wurde sie, ein wenig zur eigenen Überraschung, auch angenommen. Sie schnitt als eine der besten ihres Jahrgangs ab und war nach einer Reihe von Jahren, die sie an den verschiedensten Polizeirevieren des Landes absolviert hatte, schließlich wieder in M. gelandet, ganz in der Nähe der Orte, wo sie ihre Kindheits- und Jugendjahre verbracht hatte.

Amanda Wouters war eine gute Polizistin und im Alter von 42 Jahren zur Leiterin der Kripo in M. berufen worden.

Sie liebte ihre Arbeit und es hatte den Anschein, als habe sie darin ihre Erfüllung gefunden. Sie verstand es, mit den Kollegen umzugehen, egal ob männlich oder weiblich, und selbst die Verbrecher, die sie zur Strecke brachte, schienen sie als eine unerbittliche Vertreterin einer höheren Gerechtigkeit zu akzeptieren.

In ihrem privaten Leben herrschte allerdings eine große Leere. Da sie keinen großen Bekanntenkreis hatte, nahmen die Menschen, mit denen sie dienstlich zu tun hatte, an, sie würde ausschließlich für ihren Beruf leben. Das stimmte jedoch nur zum Teil. Zweimal im Jahr machte sie Urlaub in einem afrikanischen Land, was bei den männlichen Kollegen zu süffisanten Äußerungen führte, die sie lächelnd an sich abprallen ließ.

Schweren Kummer bereitete ihr allein die enorme Größe ihrer Brüste, die sich, verglichen mit den übrigen Körperproportionen, im Laufe der Jahre übermäßig entwickelt hatten. Ein Ende dieser Entwicklung war, wie sie mutmaßte, nicht abzusehen und so war es nicht verwunderlich, dass sie sich gerne Fernsehsendungen ansah, die die erstaunlichen Möglichkeiten der modernen plastischen Chirurgie vorführten. Dies war jedoch ihr Geheimnis, von dem nicht einmal die engsten Freunde wussten.

»Haben Sie ihn gefunden?«, fragte sie Bichlmaier und verzog dabei ein wenig das Gesicht. Der schüttelte den Kopf. »Ein junger Mann ist vor mir da gewesen.«

»Was für ein Mann?«

Bichlmaier zuckte mit den Schultern. »Ein junger Mann eben. Ich kannte ihn nicht. Aber er war behindert?«

»Wie behindert?«

»Nicht körperlich, eher …«

»Jemand mit Downsyndrom?«

»Ja, wahrscheinlich.«

»Das war Martin, der Enkel vom alten Berger.«

»Vom Berger? Dem Wirt vom Weißen Roß?«

Amanda Wouters musterte ihn einen Moment ganz erstaunt. »Kennen Sie denn den Berger?«

»Nein, nein. Aber ich habe mein Auto schon des Öfteren vor dem Weißen Roß geparkt. Da ist mir der Name aufgefallen.«

Bichlmaier richtete seinen Blick an der Kommissarin vorbei in die Ferne. In die Richtung, aus der er vor geraumer Zeit gekommen war. Ihn fror und er bemerkte, dass sich leise Schatten über das Moor zu legen begannen. Die Konturen verwischten und die Ebene vor ihm hatte sich in eine ruhige See mit sanft gekräuselter Oberfläche verwandelt.

Seit mehreren Minuten beobachtete er eine Reihe von hellen Punkten, die wie Irrlichter über die düster werdende Fläche zu schweben schienen und sich ihm, der Kommissarin und den zwei uniformierten Polizisten, die ebenfalls erst vor Kurzem angekommen waren, kaum merklich näherten. Das mussten die Männer von der Spurensicherung sein. Der Polizist, der als Erster nach Bichlmaiers Telefonat die Fundstelle erreicht hatte, hatte nach einem gekränkten Blick auf den Toten und einem kurzen Nicken in Bichlmaiers Richtung die Mordkommission und wohl auch die Spurensicherung alarmiert. Dabei hatte er seine Dienstmütze abgenommen und sich den Schweiß aus dem Nacken gewischt. Wahrscheinlich verübelte er es dem Mann im Baum, dass er ihn zu einem langen Fußmarsch gezwungen hatte.

Die Männer verließen in diesem Augenblick den Holzsteg, dem auch Bichlmaier gefolgt war, und steuerten im Gänsemarsch auf den Fundort der Leiche zu. Ihr Anblick wirkte gespenstisch. Bichlmaier zählte vier Gestalten in weißen Ganzkörperanzügen, die silbern glänzende Alukoffer mit sich schleppten. Wie Erscheinungen aus einer fernen Galaxie kamen sie ihm vor. Der vorderste Mann musste immer wieder den tiefen Pfützen ausweichen und machte dabei große Bögen um die Wasserlöcher. Seine Kollegen folgten ihm in seltsamem Gleichschritt. Kein Geräusch war zu hören, nur das Fauchen des Windes.

Sie kamen spät, dachte Bichlmaier. Bald würde es zu dunkel werden. Dann könnten sie ihre Arbeit nicht mehr zu Ende bringen. Außer sie forderten eine Technikergruppe mit Generatoren und entsprechenden Lichtquellen an. Er vermutete, dass das nicht der Fall sein würde. Sie würden das Gebiet um den kahlen Baum absperren und ihre Arbeit am nächsten Tag weiterführen. Es hatte keine Eile, dachte er. Er ging allerdings davon aus, dass sie die Leiche bergen würden, nachdem sie sie fotografiert hatten.

»Na, das wurde aber auch Zeit«, stöhnte die Kommissarin, die Bichlmaiers Blick gefolgt war. Bichlmaier lächelte. Er vermied es, auf ihre enorme Oberweite zu starren. Sie hatte bislang kaum Notiz von ihm genommen, hatte sich nur kurz vorgestellt und sich dann ganz auf die Leiche konzentriert. Er hatte sie beobachtet, wie sie einige knappe Notizen in ein zerdrücktes Schulheft gekritzelt hatte. Sie machte einen kompetenten Eindruck. Die Art, wie sich bewegte und sich mit großer Vorsicht einen ersten Eindruck verschafft hatte, gefiel ihm. Dennoch beschloss er, vorsichtig in seiner Beurteilung zu sein.

»Ist der Mann aus der Gegend?«, fragte er sie. »Kennen Sie ihn?«

Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Das ist keiner von den Leuten hier.«

»Vielleicht jemand aus der Stadt?«

»Aus Köln meinen Sie? Oder aus Frankfurt? – Vielleicht.«

»Ein Zuhälter? Oder ein Banker?«

»Wenn sie nackt sind, wie der hier, kann man das nicht so recht sagen«, bemerkte sie, ohne eine Miene zu verziehen.

»Er scheint auf jeden Fall schon recht alt zu sein. Das spräche eher für einen Banker.«

Bichlmaier stellte überrascht fest, dass er drauf und dran war, in die Rolle des ermittelnden Beamten zu schlüpfen, so wie er das gewohnt war. Er wollte Fragen stellen, nach ersten Anhaltspunkten forschen. So, als wäre das sein Fall. Er war es einfach nicht gewohnt, Zeuge zu sein. Der Gedanke, nur eine Nebenrolle zu spielen, beruhigte ihn. Wie oft schon hatte er dagegen die ersten Verhöre an einem Tatort geführt? Solche Gewohnheiten konnte er nicht so einfach ablegen. Der Polizistin machte sein Verhalten nichts aus. Sie ließ ihn gewähren, wartete. Was sie wohl von ihm dachte? Frauen tickten anders, ging es ihm durch den Kopf. Ihr Ego war nicht so zerbrechlich, wie das von Männern, und ihre Hormone waren nicht so stark, dass sie sich ständig beweisen mussten. Wahrscheinlich brauchten sie das Gefühl, Chef im Ring zu sein, nicht so dringend. Auf jeden Fall hatte sie Humor.

»Passieren solche Dinge oft hier?«, wollte er dann noch wissen.

Sie lächelte. »Nein, nicht sehr oft. Die Menschen hier sind eher friedlich. Der im Baum kommt sicher aus einer ganz anderen Welt.«

Einen Moment lang fragte sich Bichlmaier, wie sie da so sicher sein konnte.

»Vielleicht eine Abrechnung im Rauschgiftgeschäft. Aber warum nur hat man ihm die Hände und die Arme abgetrennt?«

»Vielleicht, um eine Identifizierung zu erschweren. Oder die Täter waren besonders grausam, eventuell ein Rachemord …«

Bichlmaier dachte nach. »Ein Ritualmord vielleicht … Sie sollten auf jeden Fall Hunde anfordern.«

»Warum?«

»Um nach den Händen zu suchen.«

Sie lachte. »Sind Sie Polizist? Sie reden wie einer.«

Bichlmaier nickte. Er hatte das Gefühl, dass ihre Freundlichkeit nicht gespielt war. Sie wirkte offen, fast mütterlich. Es gab also keinen Grund, ihr etwas zu verheimlichen.

»Ich war Polizist«, sagte er. »In Regensburg, bei der Mordkommission. Aber das ist schon eine ganze Weile her.«

»Und jetzt?«, fragte sie.

»Zumindest können wir Selbsttötung ausschließen«, meinte der Mann von der Spurensicherung. Er war derjenige, der den Trupp der vier weiß gekleideten Gestalten angeführt hatte. Obwohl sie sich Mühe gegeben hatten, den Wasserlöchern auszuweichen, zeigten ihre Monturen feuchte braune Wasserspritzer, die fast bis zu den Knien reichten. Auch Bichlmaiers Schuhe und Hose waren verdreckt, und er spürte, wie die Feuchtigkeit in ihn hineinkroch.

Einer der anderen Kriminaltechniker hatte Fotos von der Leiche gemacht. Aus den verschiedensten Blickwinkeln. Beim Versuch, auf den kahlen Baum zu steigen, um die Leiche aus allernächster Nähe zu fotografieren, wäre er beinahe zu Boden gefallen, weil einer der dürren Äste abgebrochen war.

Wie hatte es der Mörder geschafft, den massigen Körper auf den Baum zu hieven? Warum hatte er ihn nicht einfach davor liegen lassen?, wunderte sich Bichlmaier. Dazu kam, dass etwas das Bild störte. Etwas, das ganz offensichtlich war. Es waren keinerlei Spuren im weichen Boden zu sehen. Weder Reifenspuren noch abgebrochene Zweige. Auch war das Gras vor dem Baum nicht zertreten. Bichlmaier spürte, wie ihn Neugier erfasste, vielleicht auch der alte Jagdtrieb. Es schien, als sei der Boden gesäubert und geglättet worden. Irgendwie sah alles nach professioneller Arbeit aus. Vielleicht jemand aus dem Milieu.

»Der steckt richtig fest«, rief der Techniker, dem es mittlerweile gelungen war, auf den Baum zu klettern. »Der Baum ist hohl. Es wird ein Problem, ihn da herauszuholen. Seine Beine haben sich verkantet.«

Bichlmaier konnte sehen, wie er an der Leiche zerrte, die sich aber kaum bewegen ließ.

»Warum streckt er seine Arme in die Höhe?«, fragte Amanda Wouters. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt und starrte angestrengt nach oben. Zusammen mit Bichlmaier war sie näher getreten, allerdings nur bis zur Absperrung, die die Techniker gezogen hatten.

»Der streckt sie nicht hoch. Jemand hat sie mit Draht festgebunden«, rief der Mann vom Baum herunter. »Da konnte er gar nicht anders.«

»Hat er denn noch gelebt, als er festgebunden wurde?«

»Das ist von hier aus nicht zu erkennen. Er hat auf jeden Fall geblutet, wie ein Schwein. Hier sind jede Menge Blutspuren.«

»Ich frage mich, wie er getötet wurde«, murmelte Bichlmaier. Vielleicht hatte ihn der Mörder tatsächlich einfach nur ausbluten lassen, ihm zuerst die Hände abgehackt und ihn dann in den hohlen Baum gesteckt. Es würgte ihn, als er sich die Qualen des Opfers vorstellte. Ein richtiges Schlachtfest musste das gewesen sein, dachte er.

Amanda Wouters beobachtete ihn von der Seite. Was wohl in ihr vorging?

»Wir werden heute noch den Baum fällen lassen«, sagte sie plötzlich, ohne sich direkt an ihn zu wenden. »Vielleicht sind seine Hände ja auf irgendeine Weise in den Stamm geraten.«

Bichlmaier leistete ihr im Stillen Abbitte. Also doch, dachte er. Er hatte sich getäuscht. Wie es schien, war der Kommissarin an schneller, effizienter Arbeit gelegen.

»Und die Leiche?«, fragte er.

»Die bergen wir, wenn der Baum am Boden liegt … Der Förster müsste eigentlich gleich kommen. Anschließend schicken wir sie in die Gerichtsmedizin.«

Als der Förster und sein Helfer, ein athletischer junger Mann mit gegelter Kurzhaarfrisur, nach etwa 20 Minuten endlich eingetroffen waren, war das Tageslicht fast völlig geschwunden. Ein seltsam diffuses Dämmerlicht hatte sich eingestellt und Mensch und Natur ihrer Farben beraubt.

Die beiden Männer waren mit einem Jeep gekommen, den sie mit größter Vorsicht über den tiefen Boden gesteuert hatten. Bichlmaier und die versammelten Polizisten hatten den Dieselmotor schon von Weitem gehört und gebannt beobachtet, wie sich das Fahrzeug in seltsamen Bögen dem Ziel genähert hatte. Einmal hatte sich Bichlmaier umgewandt und zu dem Toten im Baum hochgeblickt. Obwohl der nur noch undeutlich auszumachen war, hatte er den Eindruck gehabt, als folgten auch dessen leere Blicke den Vorgängen zu seinen Füßen mit großer Intensität.

Als der Wagen zum Halt gekommen und das Geräusch des Motors erstorben war, herrschte einen Moment lang absolute Stille. Es war, als ob die Versammelten den Atem anhielten. Erst nach einigen Sekunden vernahm Bichlmaier das Rauschen des Windes wieder.

»Das muss ein Verrückter gewesen sein, der das getan hat«, meinte der Förster, nachdem er herangetreten war und einen Blick auf die Umrisse des Mannes im Baum geworfen hatte. Er hatte die Scheinwerfer des Jeeps nicht ausgeschaltet, sodass das grelle Licht die herumstehenden Menschen blendete. Auch der Baum im Hintergrund wurde dabei angeleuchtet, doch drang das Licht nicht weit genug nach oben, um die Leiche vollständig zu erfassen. Schultern und Kopf und die in die Höhe gestreckten Armstümpfe befanden sich außerhalb des Lichtkegels, verschmolzen mit der tiefen Dunkelheit.

Bichlmaier wandte sich ab. Auf einmal wollte er nur noch weg. Es interessierte ihn nicht mehr, was weiter passieren würde. Das waren Routineaufgaben, wie er sie in unterschiedlicher Form schon so oft erlebt hatte. Ohnehin war es viel zu dunkel, um etwas zu erkennen. Die Spurensicherung würde den Toten bergen und die Leiche anschließend mit dem Jeep in die Gerichtsmedizin bringen.

Die Augen der Anwesenden waren auf den Förster gerichtet, der eine Motorsäge aus seinem Fahrzeug geholt hatte. Bichlmaier bemerkte, dass die Kommissarin noch immer ihr Schulheft in der Hand hielt. Weder sie noch einer der übrigen Anwesenden beachtete ihn, und niemand hielt ihn zurück, als er ging. Noch einmal drehte er sich um und sah zu dem Mann im Baum, der lediglich als ein Schatten zu erkennen war. Wer war er?, fragte der Blick des Kommissars.

Nachdem er einige Schritte aus dem unmittelbaren Bereich der Scheinwerfer gemacht hatte, war er einen Moment lang wie blind. Tiefe Schwärze umfasste ihn, die sich langsam aufhellte und einem trüben Grau wich. Nach einer Weile hatten sich seine Augen an das diffuse Licht gewöhnt und er konnte in einiger Entfernung den Bohlensteg erahnen, der ihn zurück in belebtes Gebiet bringen würde.

So wie er den Steg betrat, ertönte das schrille Aufheulen einer Motorsäge, die sich in sprödes Holz zu fressen schien. Ein durchdringendes Geräusch. Räudige Katzen schrien manchmal so oder Marder.

Bichlmaier ging weiter, ohne sich umzudrehen. Er überdachte noch einmal, was er in den vergangenen zwei, drei Stunden erlebt hatte. Das Bild des Toten stand dabei vor seinen Augen. Es hatte sich in sein Gehirn gebrannt. Wie war der Mann gestorben? Wie lange hatte er dort einsam im Baum gehangen? Fragen, auf die es sicher bald Antworten geben würde. Das war eine Sache der Gerichtsmedizin. Was aber war die Geschichte, die sich hinter all der offenkundigen Grausamkeit verbarg? Die Polizistin mit der großen Oberweite hatte kompetent gewirkt. Sie würde der Sache auf den Grund gehen.

Plötzlich schob sich das Gesicht des Jungen, dem er im Moor begegnet war, vor das Bild des Toten. Das also war der Enkel des alten Berger. Wie eigenartig, dass gerade er ihm über den Weg gelaufen war.

Sein Interesse an dem Toten und den Gründen, warum er hatte sterben müssen, erstaunte ihn nicht sonderlich. Bichlmaier fragte sich, ob es seine Bestimmung war, in den stinkenden Abfallhaufen des Lebens zu wühlen, um sich selbst aufs Neue mit dem Dreck daraus zu besudeln. Wenn es denn überhaupt so etwas wie eine Bestimmung gab.

Er sog die kühle Luft der frühen Nacht tief in seine Lungen. Plötzlich musste er pinkeln und er blieb einfach stehen, öffnete den Reißverschluss seiner Hose und griff hinein. Es dauerte eine Ewigkeit, bis er das Prasseln des heißen Urins im Gras hörte. Erst dann legte er den Kopf in den Nacken und starrte zum dunklen Himmel hoch. Zwischen den Wolken sah er die Sterne. Man konnte seinem Schicksal nicht entrinnen, dachte er. Scheinbar aus dem einen Leben geflüchtet, holte ihn sein früheres Leben wieder ein und zog ihn in einen Mordfall hinein. ›Man trägt sein Leben in sich‹, hatte sein Arzt gesagt. ›Davor kann man nicht davonlaufen.‹ Er verstaute seinen Penis in der Hose und zog den Reißverschluss hoch. Er fühlte sich sonderbar erleichtert, als er weiterging.

Die Gedanken in seinem Kopf beruhigten sich, und ehe er es sich versah, war er am Ende des befestigten Weges angelangt. Als er die ersten Häuser des Dorfes erreicht hatte, dort, wo sein Auto geparkt war, war ihm endgültig klar, dass er mehr über den Toten und die Umstände seines Todes wissen wollte. Es war, als gäbe es da eine geheime Verbindung zu dem Mann im Baum, eine Verbindung, die er allerdings selbst nicht so recht fassen konnte. Wieder wischte er den Gedanken energisch weg. Das war blanker Unsinn. Natürlich war es sinnvoll, die Aufklärung des Falles der Kollegin zu überlassen. Warum er damit nicht zufrieden war, wusste er nicht zu sagen. Es war auf jeden Fall nicht der Wunsch, eine ohnehin brüchige Ordnung wiederherzustellen. Dessen war er sich sicher. Das hatte ihn früher getrieben. Vielleicht war es ja diesmal wirklich nur reine Neugier. Eine Neugier, die jedoch tief aus seinem Innern kam.

Was Marianne wohl dazu sagen würde? Es war eigenartig, dass er ausgerechnet in diesem Augenblick an sie denken musste.