5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

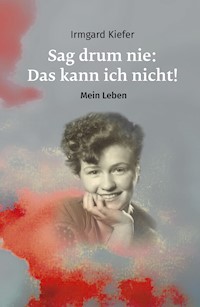

Ein Leben zwischen Krieg und Frieden, dem Aufbruch in das Mainzer Studentenleben und der Rückkehr nach Koblenz, zwischen der Arbeit in der Apotheke, einer großen Familie und dem internationalen Freundeskreis. Davon berichtet die 1931 geborene Zeitzeugin Irmgard Kiefer in ihrer Autobiografie. Ihre Erinnerungen führen dem Leser die gewaltigen Veränderungen in Staat, Kirche und Gesellschaft aus Sicht einer unmittelbar Betroffenen erfahrbar vor Augen. Eine faszinierende Erzählung des Erlebten, die das Gestalten, Genießen und Ertragen des Alltags in Freud und Leid, in Glück und Not schildert. Sag drum nie: Das kann ich nicht! rührt den Leser zu Tränen - und macht gleichzeitig Mut für die Suche nach der immer wieder neu zu beantwortenden Frage, was jeden Einzelnen durch sein Leben trägt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 393

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Irmgard Kiefer

geb. Eifler

Sag drum nie: Das kann ich nicht!

Mein Leben

© 2018 Irmgard Kiefer

Umschlag, Satz: Dr. Matthias Feldbaum, Augsburg

Ornamente: Kjpargeter/Freepik

Verlag und Druck: tredition GmbH

Grindelallee 188, 20144 Hamburg

ISBN

Hardcover:

978-3-7469-2956-9

E-Book:

978-3-7469-2957-6

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Dieses Erinnerungsbuch widme ich

meinen Kindern

Andreas und Yvonne

meinen Schwiegerkindern

Iris und Winfried

und meinen Enkelinnen

Carolin Franziska

Annika Sophie

Viola Marie

Dorothee Michaela

Charlotte Johanna

Isabel Sophie

Inhalt

1. Kapitel Das Ferienkind in Koblenz

2. Kapitel Die Familie in Beltheim

3. Kapitel Zwischenstation in Erpel

4. Kapitel Daheim in Koblenz

5. Kapitel Ausbruch des Zweiten Weltkrieges

6. Kapitel Evakuiert in Erfurt-Gispersleben

7. Kapitel Das Kriegsende

8. Kapitel Hungerjahre

9. Kapitel Jugend nach dem Krieg

10. Kapitel Der Aufbruch

11. Kapitel Studienjahre in Mainz

12. Kapitel Referendariat und Hochzeit

13. Kapitel Ehefrau in Mainz – Lehrerin in Bingen

14. Kapitel Sesshaft in Koblenz

15. Kapitel Eine neue Idee von Klaus und ihre Konsequenzen für uns alle

16. Kapitel Der Zusammenbruch meines Mannes

17. Kapitel Erfüllte Jahre

18. Kapitel Rentnerleben

19. Kapitel Mühsamer Weg, schwere Abschiede

20. Kapitel Ein Leben allein

21. Kapitel Dem Ziel nahe

1. Kapitel

Das Ferienkind in Koblenz

Meine Mutter erzählte gern schmunzelnd, sie habe ihre drei Kinder während der Schulferien in Koblenz zur Welt gebracht. Das habe einerseits dem Staat die zusätzlichen freien Tage des frisch gebackenen Vaters erspart und andererseits für diesen und den Rest der Familie die beste Versorgung unter der Obhut der Großmutter Radermacher bedeutet. Denn wir verbrachten jahrelang alle Schulferien bei den Großeltern Radermacher in Koblenz. So wurde ich im Sommer 1931, genauer am 24. Juni, knapp ein Jahr nach Bruder Wolfgang, im Evangelischen Stift in Koblenz geboren. Damals waren die Väter noch nicht bei der Geburt ihrer Kinder dabei, und so musste die junge Mutter die Geburt zwar ohne familiären Trost durchstehen, aber mithilfe des in der Stadt hochgelobten Gynäkologen Dr. Michels. Es war eine schwere Geburt. Dr. Michels ermunterte die werdende Mutter: „Schrei, Mädchen, schrei, so laut du kannst!“ Und meine Mutter schrie aus Leibeskräften, sie schrie und schrie, bis endlich meine zarten, noch kurzatmigen Schreie sie ablösten und erlösten. Das zweite Ferienkind war da!

Bis zum Ende der Schulferien wurde ich von der ganzen Familie – einschließlich Tante Dea und Tante Gerti, den jüngeren Schwestern meiner Mutter Sophie, bewundert und gehätschelt – was mich weniger belastete als meinen Bruder Wolfgang, dem die gleiche Behandlung zuteil wurde, der das aber gar nicht mochte.

Von diesen ersten „Ferientagen“ weiß ich natürlich nichts, ich erinnere mich nur an die späteren vielen schönen Ferien bei den Großeltern. Dort war immer etwas los. Sonntags gab es natürlich Kaffee und reichlich Kuchen. Öfter gesellten sich Omas Schwestern dazu: Tante Lisa mit Onkel „Ehmsche“ Pies aus der Rheinstraße, die früh verwitwete Tante Sophie aus der Herberichstraße oder Dorchen – Omas Zwillingsschwester – mit Onkel Josef aus Ehrenbreitstein. Sie alle spielten leidenschaftlich gern „Herzkarte“. Wir Kinder durften dazwischen sitzen und das Geld der Spieler verwalten. Ich war fasziniert, wenn meine Oma das Portemonnaie aus dem Ausschnitt zog, wo es auf ihrem Busen ruhte, oder wenn eine Schwester einer anderen zublinzelte und merkwürdige Zeichen machte. Es hat Jahre gedauert bis ich verstand, dass sie zu pfuschen versuchten. Die Männer mussten ja nicht immer gewinnen! Es ging fröhlich und vor allem laut zu, ständig gab es nicht ernst zu nehmenden Streit, wer am „Geben“ der Karten sei. Oma setzte schließlich dem Geber einen Hut auf, der wiederum musste nach dem Geben den Hut dem Nachbarn aufsetzen. Das ging ein Weilchen gut, dann vergaß ein Spieler, den Hut weiterzureichen, und der Streit begann aufs Neue. Und die Eiflerskinder mittendrin – welch ein Spaß!

Wann immer das Wetter es erlaubte, saß die ganze Gesellschaft in dem Hof unmittelbar hinter dem Haus. Da gab es eine kleine Wiese, einen Fliederbaum, eine Waschküche und einen Abstellraum. Eingegrenzt wurde der Hof links von einer hohen Mauer sowie zum Garten und zum rechten Nachbarn hin von einem Drahtzaun. So konnte er kaum von außen eingesehen werden, man war unter sich. Auf dem gepflasterten größeren Teil des Hofes fuhren wir Kinder mit den Dreirädchen herum oder schoben begeistert einen Puppenwagen herum.

Überhaupt spielte sich in der wärmeren Jahreszeit das halbe Leben im Freien ab. Als Kind liebte ich diesen Hof und den dahinterliegenden Garten mit den vielen Obstbäumen und den Beerensträuchern. Da gab es ständig was zu tun. Die Bäume und Sträucher wurden gepflegt und geschnitten, Obst wurde geerntet und wenn möglich gleich im Hof verarbeitet, geputzt, entkernt, entsteint, abgezupft und zum Einkochen vorbereitet. Dabei wurde geschwätzt, gelacht, geschwitzt und manchmal auch gestöhnt. Samstags und sonntags – wenn es das Wetter erlaubte – erholte man sich hier bei Kaffee und Kartenspielen. Im Herbst kam ein Herr Weber mit der großen Kohlreibe, um die vielen Kohlköpfe für das Sauerkraut zu schneiden, das mit Salz versehen in hohe Steinguttöpfe gepresst und mit Steinen beschwert im Keller aufbewahrt werden konnte. Es blieb bis zum Frühjahr essbar. Aufregend war, wenn im Spätherbst die Jauchegrube im Hof geleert wurde – damals gab es halt nur Plumpsklos. Da durften die Kinder aber nur vom geschlossenen Fenster aus zuschauen. Das war ja auch eine stinkige Angelegenheit!

Ich habe meine Großeltern Radermacher sehr gemocht. Der „Uba“ flößte mir allerdings manchmal Angst ein, er konnte richtig jähzornig werden. Oft aber war er lustig, vermochte eine ganze Gesellschaft zu unterhalten und unbändig zu lachen. An den jungen Enkelkindern hatte er seine helle Freude. Als Vierjährige schickte er mich einmal zum Metzger Miltz ins Dorf, Hausmacher Blut- und Leberwurst kaufen, ein Auftrag, der mich begeisterte. Zurückgekommen erklärte ich: „Blutund Leberworscht hatte Miltze net mehr, do hab isch Fleischworscht gekauft.“ Was hat der Opa gelacht über die entscheidungsfreudige Enkelin. Meine Mutter war weniger begeistert, als sie von meinem Ausflug hörte.

Die „Uma“ habe ich bis zu ihrem Tod lieb gehabt. Sie kochte gut, aß gern und viel (letztere Vorliebe teile ich mit ihr!), war mir immer zugetan und hat ein Leben lang wunderbare Sachen für mich genäht – schließlich war sie als Schneiderin eine Meisterin ihres Faches. Ich bin ihr heute noch dankbar.

Ich sehe sie vor mir, dunkel gekleidet oder mit schwarzweißer Kittelschürze. Wenn sie in die Stadt ging, trug sie einen schicken Mantel, einen breitrandigen Hut mit Federn und in der Hand eine Ledertasche, in der immer etwas Gutes für uns drin war. Manchmal durfte ich als Kind mit der Straßenbahn mit ihr nach Lahnstein, ihrem Geburtsort, zur Familie ihres Bruders fahren. Einmal feierte man gerade das Erdbeerfest. Sechs Stücke Erdbeerkuchen mit Sahne soll ich verzehrt haben, was der lieben Oma gar nicht gefiel. Es war ihr einfach peinlich. „Loss dat Kind doch, Traudsche, et schmeckt em halt.“ Und wie es mir geschmeckt hat! Entgegen ihren Voraussagen hatte ich kein Bauchweh danach, sondern fühlte mich pudelwohl. Danke für herrliche, unbeschwerte Kindertage im Planke!

2. Kapitel

Die Familie in Beltheim

1926 trat mein Vater Josef, nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit als Junglehrer, seine erste Lehrerstelle in Beltheim im Hunsrück an. Damals konnte man das Dorf noch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Von Boppard aus fuhr die Hunsrückhöhenbahn nach Simmern. Man musste aber schon in Kastellaun aussteigen und lief dann gut fünf Kilometer zu Fuß, zuerst in ein tiefes Tal hinab und dann steil hinauf zu dem hochgelegenen Beltheim. Wie oft bin ich in meiner Jugend diesen Weg gegangen.

Die Dorfschule war klein, zunächst einklassig, später zweiklassig. Mein Vater hatte außer dem Unterricht auch die Aufgabe, den Kirchenchor der Pfarrgemeinde zu leiten und die Gottesdienste mit Orgelspiel zu begleiten, was ihm viel Freude bereitete. Dabei unterstützte ihn sein Vater, der im gleichen Jahr als Konrektor der Neuendorfer Volksschule pensioniert worden war. Er stand dem Junglehrer in den ersten Beltheimer Monaten beim Orgelspiel und bei der Chorleitung hilfreich zur Seite.

1929 heirateten meine Eltern. Die Beltheimer Jahre fielen meiner Mutter nicht leicht. Sie war bei der Hochzeit 23 Jahre alt und hatte sich nach erfolgreichem Besuch der Handelsschule als Stenotypistin hochgearbeitet zur Sekretärin des damaligen Oberbürgermeisters der Stadt Koblenz. Ihr Chef ließ sie – wie erzählt wurde – nur ungern ziehen und schenkte ihr zum Abschied ein schweres Kristallbowlengefäß und eine dazu passende Schale als Zeichen seiner Wertschätzung. Der Beltheimer Kirchenchor indes überraschte das junge Paar nach der Hochzeit mit einem „riesigen“ Bild: Auf ihm war ein düsteres Naturereignis zu bewundern, eingefasst von einem breiten, schwarzen Holzrahmen. Titel des Meisterwerkes: „Drohende Wolken“. Welche Auspizien für das junge Eheleben! Zum Glück waren unsere Eltern nicht abergläubisch.

Ja, nun saß die flotte Sekretärin mit ihrem kurzen Rock und dem schwarzen Bubikopf, der allein auf dem Land schon eine Sensation bedeutete, in der Schule und hatte außer dem zweiten Lehrer, Herrn Piesick aus Berlin und seiner später angetrauten Frau Lisbeth aus der Eifel, kaum Gesellschaft. Da gab es nur noch die alte Frau Seibel, deren Häuschen unterhalb der Schule lag. Dort hatte mein Vater als Junggeselle ein Zimmerchen bezogen.

Es wohnte zwar auch die Familie Bläs nicht weit. Sie waren freundlich und hilfsbereit zu der jungen Lehrersfrau, aber sie hatten ihre eigenen Mühsale und Plagen und kaum Muße für lange Unterhaltungen im Alltag.

Der einzige „hohe“ Herr im Dorf war der Pastor der Gemeinde. Er lebte in einem recht ansehnlichen Pfarrhaus mit umzäunten Garten nahe der Kirche, ein Herr, der betont aufrecht gehend zur Kirche schritt, wohlgenährt, schmallippig, zurückhaltend und wenig gesprächig. Ich habe ihn nie lachen gesehen. Meist begleitete ihn sein großer schwarzer Hund Lux, der für mich als Kleinkind ebenso angsteinflößend auftrat wie sein Herr. Von diesem Paar war kein gesellschaftlicher Umgang zu erwarten.

Es gab also wenig Kontakte für die junge Frau. Zum Glück las sie leidenschaftlich gern. Ihr Mann wurde Mitglied der „Deutschen Buchgemeinschaft“. Das bescherte meiner Mutter jeden Monat ein neues Buch. Einige dieser Bücher habe ich als junges Ding verschlungen, zum Beispiel „Heideschulmeister Uwe Karsten“ oder „Ferien vom Ich“ von einem Herrn Keller verfasst - nichtvon jenem Gottfried Keller, also keine große Literatur – aber unterhaltsam.

Außerdem abonnierten meine Eltern die „Bergstadt Monatsblätter“, die, am Ende jeden Jahres zu einem dicken Band gebunden, für mich als Schülerin zu einer Fundgrube spannender Texte wurden. Sie sind heute noch als Erinnerung an alte Zeiten in meiner „Bibliothek“ zu finden, angerührt habe ich sie aber lange nicht mehr.

Zwei Tischdecken aus beige-braunem Seidengarn strickte meine Mutter an langen Winterabenden. Sie bedeckten ein Leben lang den Wohnzimmertisch und den kleineren Tisch im Herrenzimmer. Heute ruhen sie in meinem Wäscheschrank – ich habe es nicht fertiggebracht, sie nach dem Tod meiner Eltern zu entsorgen. Wenn ich sie betrachte, stelle ich mir die Gedanken meine Mutter beim Stricken vor, ihre Sorgen, Wünsche, Träume und vielleicht sogar Tränen.

Ihr Heimweh nach dem Leben in der Stadt war so groß! Mein Vater indessen fühlte sich voll ausgefüllt mit seinen vielfältigen Tätigkeiten. Er war ein charismatischer Lehrer, immer für die Schüler ansprechbar, bei Schülern und Eltern gleichermaßen beliebt, ebenso bei dem gesamten Kirchenchor. Jahrzehnte später erzählte mir ein alter Mann aus dem Nachbarsort Frankweiler: „Als ihr Vater den Kirchenchor leitete, wurde dieser Chor weit und breit bekannt als der beste im ganzen vorderen Hunsrück.“ Vater setzte Testamente für die Bauern auf oder einfache Verträge, vermittelte bei Streitigkeiten und schmetterte in der Freizeit mit Hingabe Lönslieder, sich selbst am Klavier begleitend. „Als ich gestern einsam ging auf der grünen, grünen Heid“ war lange mein Lieblingslied. Immer wieder musste Vater zu Lehrerkonferenzen nach Kastellaun oder genoss feucht-fröhliche Begegnungen mit dem Förster und seinen Kollegen sehr.

Und die junge Frau daheim las und strickte, strickte und las …

Wenn sich aber einmal Besuch von Verwandten oder Bekannten aus Koblenz auf die Reise nach Beltheim gemacht hatte, dann lebte auch sie auf.

Einmal kam Tante Dea, ihre jüngste Schwerster, um ihren Verlobten Karl vorzustellen. Der junge Mann schien zunächst etwas schüchtern. Die Hausfrau hatte beim Beltheimer Bäcker Zwetschgenkuchen gekauft. Die Unterhaltung der Kaffeegesellschaft schleppte sich etwas mühsam dahin, als Karl plötzlich in die Stille hinein „Hurra!“ schrie. Während alle geschockt zusammenfuhren, verkündete er strahlend: „Ich hab’ en Quetsch gefunden!“, womit das Eis gebrochen war und Onkel Karl sich zum ersten Mal als der lustige, verschmitzt lachende Mensch zeigte, der alle Kinderherzen gewinnen konnte. Ja, die selbst gebackenen Zwetschgenkuchen waren doch besser belegt! Beim nächsten Besuch konnte die Gastgeberin ihren eigenen Kuchen vorsetzen. Sie hatte schnell vorzüglich backen gelernt.

An einem Wochenende besuchte Tante Klara, die ältere Schwester unseres Vaters, das noch kinderlose Paar. Sie war damals Lehrerin in einem kleinen Eifeldorf. Meine Mutter versuchte höchst aufgeregt vor den strengen Augen der Schwägerin zu bestehen. Der Frühstückstisch am Sonntag war gedeckt, der Kaffee gekocht, aber – das Klärchen kam nicht herunter. Der besorgte Bruder stieg zum Gästezimmer hinauf, klopfte, öffnete die Tür und – brach in ein homerisches Gelächter aus, das meine Mutter aus der Küche rief. Die arme Tante saß in weißem Nachthemd und Spitzenhäubchen ängstlich auf der Bettkante und drückte krampfhaft die Nachttischtür mit einem Schirm zu. Ein heraushängendes Mäuseschwänzchen verriet die Ursache ihrer panischen Angst. Das arme Tier war längst tot, aber Tante Klara war die Lust auf Beltheim gründlich verdorben. Ihrer Schwägerin tat sie Leid ob dieser Ängstlichkeit und sie begann, das Klärchen zu mögen.

Mit der Geburt ihrer Kinder erhielt das Leben meiner Mutter eine neue Dimension: Nie mehr Langeweile, Arbeit in Hülle und Fülle und neue Sorgen. Wolfgang war von Geburt an kränklich und verlangte viel Aufmerksamkeit und Pflege. Ich kam etwas zu schnell nach und wuchs „so nebenbei“ auf, wie man mir erzählte. Ich kann aber mit vollster Überzeugung sagen, ich fühlte mich nicht vernachlässigt oder ungeliebt und bin doch eigentlich ganz gut gediehen – oder?

Besonders anstrengend wurde die Situation der jungen Mutter 1932 nach dem Tod ihrer Schwiegermutter. Da der Großvater nicht allein leben konnte, meines Vaters älterer Bruder Frank aber in Breslau wohnte, seine Schwester Klara damals noch als Lehrerin in der Eifel wirkte und Schwester Margretchen als Franziskanerin in Westfalen, blieb Josef, dem Jüngsten der Geschwister, nichts anderes übrig, als den alten Herrn nach Beltheim zu holen. Die zusätzliche Aufgabe entwickelte sich für meine Mutter als eine ungeheure Belastung, die sie trotz der Hilfe einer Beltheimerin im Haushalt kaum zu bewältigen vermochte.

Der Schwiegervater, vor dem sie noch den gleichen Respekt hatte wie einst als seine Schülerin, war nach dem Tod seiner Frau verwirrt und leicht dement geworden und nicht einfach zu betreuen. Wann immer er wollte, musste die junge Frau „Mensch ärgere dich nicht“ mit ihm spielen, ob gerade ein Kind schrie oder nicht. Ein halbes Jahr nach dem Tod seiner Frau starb auch mein Großvater.

Mein Vater unterstützte seine Frau so viel er konnte, wollte sie aufmuntern, ihr eine besondere Freude bereiten. Die Winter waren damals noch recht kalt auf dem Hunsrück. Wie gern hätte mein Vater seiner Frau einen Pelz geschenkt, aber dazu fehlte das Geld. „Not macht erfinderisch“: Der Lehrer versprach seinen Schülern für jeden toten Maulwurf fünf Pfennig. Das war eine tolle Sache für die Jungs! Die geschickten Jäger kamen mit gefüllten Hosentaschen morgens zur Schule, manches Tier soll noch gezappelt haben. So sammelten sich im Laufe eines Sommers genügend der kleinen, schwarzen Felle und der glückliche Ehemann konnte schließlich seiner überraschten Frau zu Weihnachten eine schmucke Maulwurfpelzjacke überreichen, die nicht nur warm hielt, sondern auch schick aussah. Es gibt noch ein Foto als Beweis. Meine Mutter hat diese Jacke viele Jahre getragen. Als Kind habe ich gern mein Gesicht an dem weichen Pelz gerieben.

In Beltheim kannte man noch keinen Kindergarten oder gar eine Betreuung für Klein- und Vorschulkinder. Das wäre eine große Unterstützung für die geplagte Mutter gewesen, vor allem in ihrer dritten Schwangerschaft. Aber dafür entwickelte sich eine ganz andere, unerwartete Hilfe. Diese Hilfe kam von der Familie Bläs, von der Tant’ und dem Onkel Bläs, und weniger von den Söhnen Jupp und Ewald als vor allem von der Tochter Hedwig. Sie verwahrte uns oft, wenn die Schule aus war und wenn sie nicht gerade mit auf‘s Feld musste. Das Anwesen der Bläse lag seitlich oberhalb der Kirche, die Schule unterhalb. Eine hohe Bruchsteinmauer trennte den Kirchplatz vom Bläsehof. Über diese Mauer hob meine Mutter oft das Wölfchen und/oder das Irmchen, die bei der Tant’ besser als in jedem Kindergarten aufgehoben waren. Alle Bläse waren herzensgut zu dem „Knechtsche“ (kleiner Knecht) und zum „Mahdsche“ (kleine Magd), geduldig und immer freundlich. In all den Ferien, die ich bis zum Beginn meines Studiums bei Bläse verbracht habe, gab es für mich nie ein lautes oder strenges Wort.

Im Laufe der Jahre lernte ich das „einfache“ Leben bei ihnen lieben, war eingebunden in den Alltag, getragen von den immer gleichbleibenden täglichen Abläufen: Beten, essen, arbeiten, schlafen, Sorge tragen für das Vieh und für die Erde, die uns nährt.

Ich lernte von ihnen, dass bei allem Fleiß und aller Arbeit alles Mühen vergebens ist ohne den Segen Gottes. Es berührte mich, wenn Onkel Bläs die Getreidekörner prüfend durch seine Hände rieseln ließ und ich fühlte etwas wie Ehrfurcht.

Beim Dreschen in der Scheune war es meine Aufgabe, ihm die geöffneten Garben zuzureichen, die er in die Dreschmaschine einschob. Dann konnte es geschehen, dass ich in einem Sonnenstrahl tausende tanzender Staubkörner entdeckte, ein Bild voller Licht, Leben und Fülle, da musste ich einfach singen. Der Onkel, über und über mit Staub bedeckt, schaute auf: „Der Frauminscher von der Stadt, der kennt noch singe, wenn der schaffe meest!“ Dann war ich glücklich.

3. Kapitel

Zwischenstation in Erpel

An den Abschied von Beltheim und den Umzug nach Erpel als Vierjährige kann ich mich nicht mehr erinnern. Hedwig, die gerade ihre Schulzeit beendet hatte, ging für ein bis zwei Jahre mit uns – zur Freude der ganzen Familie. Nur zur Erntezeit musste sie zwischendurch zurück nach Hause.

Erpel erlebte meine Mutter als „die glücklichste Zeit“ ihres Lebens, wie sie immer wieder betonte. Die rheinländische Mentalität der Menschen war ihr wesentlich vertrauter als die der Hunsrücker, die verschiedensten gesellschaftlichen Ereignisse brachten Abwechslung in den hausfraulichen Alltag. Es ging oft fröhlich zu bei uns. Man konnte zu Fuß über die Rheinbrücke nach Remagen laufen. Bad Hönningen, wo die Familie meiner Mutter während ihrer Kindheit ein paar Jahre gewohnt hatte, war leicht zu erreichen, ebenso Koblenz per Zug. Im Winter vergnügte man sich auf Karnevalssitzungen und Maskenbällen. Wir Kinder gediehen, alles war bestens.

Die Volksschule in Erpel war größer als die Beltheimer, entsprechend mehr Lehrer waren hier beschäftigt. Ihre Familien wohnten in einem großen „Lehrerhaus“ nahe dem Marktplatz zur Miete. Ich kann mich an das Haus noch gut erinnern. Eine nach unten breiter werdende mehrstufige Treppe ohne Geländer führte auf den Marktplatz, wo immer viele Kinder spielten. Einmal stand ich mit meinem Dreirädchen auf dem Podest an der Haustür. Die Kinder riefen von unten: „Du hast ja Angst, die Treppe herunterzufahren, ätsch, ätsch, Angsthase!“ Dieser Herausforderung musste ich mich einfach stellen, immerhin war ich schon vier Jahre alt. Ich fuhr los, stürzte natürlich und landete mit dem Kinn auf der Klingel. Das Geschrei muss riesig gewesen sein, das Blut floss, die Narbe ist heute noch bei der 86-Jährigen zu fühlen.

Nach nicht einmal einem Jahr zog die Familie vom Lehrerhaus in ein hübsches Einfamilienhaus um, das am nördlichen Ende Erpels vor dem Stadttor in einer zum Rhein führenden Nebenstraße stand. Dieses Haus sehe ich noch lebhaft vor mir: den kleinen Vorgarten, der durch einen niedrigen Metallzaun mit Türchen in der Mitte von der Straße abgegrenzt wurde, die Backsteinfront, die Treppe zum Eingang, die Einteilung des ganzen Hauses und den gepflasterten etwas kahlen Hof auf der Rückseite. Da wohnte die ganze Familie gern. Wolfgang und ich fanden unter den acht Kindern einer tollen Nachbarfamilie beste Spielkameraden. Auch bei denen wurde so viel gelacht.

Schon bald schickten unsere Eltern Wolfgang und mich in den katholischen Kindergarten. Schwester Sixta führte ihn mit freundlicher, aber fester Hand. Sie wusste uns bestens zu beschäftigen und ich mochte sie sehr, nur meinem Bruder war sie nicht ganz geheuer. Bei einem Krippenspiel im Advent stellte er einen Tannenbaum dar, gekleidet in einen hellgrünen bodenlangen Kittel, der mit kleinen Tannenzweigen besteckt war wie ein spitzer, grüner Hut. Er stand auf einem Brett mit Rollen und wurde von zwei giggelnden Engelchen auf die Bühne geschoben. Die Engelchen waren Gerda Busch, meine erste Freundin, und ich. Das behagte Wolfgang überhaupt nicht. Als dann der Nikolaus später kam und ausgerechnet ihn vor all den Leuten tadelte, weil er nie Rotkohl essen wollte, schwand auch der Rest seiner Sympathie für Schwester Sixta und den Kindergarten dahin. Wolfgang war froh, beide nach Ostern zur Einschulung verlassen zu können.

Unser Vater unterrichtete das erste und zweite Schuljahr zusammen und wurde Wolfgangs erster Lehrer, was einige Verpflichtungen für den Schüler mit sich brachte. Das musste ich auch ein Jahr später erfahren. Wir gingen beide gerne beim „Babba“ in die Schule, ein Jahr lang in die gleiche Klasse sozusagen.

Unglücklicherweise saß ich in der vorletzten Bank genau vor meiner Freundin Gerda. Da musste ich mich ganz einfach immer wieder umdrehen, um ihr etwas ganz Wichtiges mitzuteilen. Das wiederum gefiel dem Herrn Lehrer nicht – so nannte ich meinen Vater natürlich im Unterricht – und brachte mir manchen Tadel ein. Nicht selten zutiefst beleidigt, erzählte ich unter Tränen meiner Mutter davon, die mich nur halbherzig tröstete.

Wenn wir morgens zusammen das Haus verließen, nahm Babba meine Hand und hielt sie fest bis wir an der Schule landeten. Das hatte ich immer gerne gehabt, ich fühlte mich sicher bei ihm. Aber jetzt, schon so groß, ein Schulkind, wäre ich doch viel lieber mit den anderen Kindern gelaufen. Aber das vermochte ich ihm nicht zu vermitteln. Und so kam es zu meinem ersten Liebesbrief: „Liper Julius möschte so gern mit dir in die Schule gehen.“ Julius, einer der Nachbarjungen, war schon ins vierte Schuljahr vorgedrungen; er hatte ganz krumme Beine, große abstehende Ohren und einen blonden Lockenschopf. Er konnte sooooo lustig sein. Natürlich entdeckte die Mutti den Brief vor der Übergabe und ich kassierte eine Ohrfeige, nicht des Inhaltes wegen, sondern weil ich so viele Fehler gemacht hatte. Danach hielt mich Papa noch fester an der Hand.

Vor Beginn der ersten Schulstunde stellten sich alle Lehrer und Schüler im Schulhof auf, eine Fahne wurde gehisst, die mich wenig interessierte, ein Schüler oder ein Lehrer trug einen Spruch vor, den ich nie verstand, aber dann marschierten wir in gleichmäßigen Reihen um den Schulhof herum und sangen laut wunderschöne Lieder wie „Auf der Lüneburger Heide“ oder „Steige hoch, du roter Adler“. Das gefiel mir außerordentlich. Ich habe schon als Kind gern und laut gesungen.

Wie in Beltheim waren auch die Erpeler Schüler schnell für den Lehrer Eifler begeistert. Damals wurde in katholischen Regionen noch Namenstag gefeiert. Der Josefstag im März war natürlich sehr bekannt. Die Schüler entliehen von dem Kaufmann Stock – der auch Josef hieß – einen Korbsessel und schmückten die Lehne rundherum mit in der Frühe frisch gepflückten Veilchen. Das sah prächtig aus. In der Klasse auf der Tafel stand geschrieben:

Der Himmel ist blau,

das Wetter ist schön,

Herr Lehrer,

wir wollen spazieren gehen!

Der strahlende Lehrer konnte nach Bewunderung der Veilchen diesem Wunsch nicht widerstehen und zog mit der ganzen Schülerschar hinaus ins Grüne, nicht ohne vorher bei eben jenem Kaufmann Josef Stock eine schwere Tüte loser Bonbons zu kaufen. „Mir schmückt keiner einen Sessel mit Veilchen“, meinte der etwas säuerlich, wir Kinder aber balgten uns um die Bonbons, die vom Himmel auf die Wiese herabzufallen schienen.

Das erste Schuljahr war schon fortgeschritten, als ich meine Freude am Lesen entdeckte. Ich erinnere mich nicht an Gute-Nacht-Geschichten, wenn wir Kinder zu Bett gingen. Nach dem Waschen haben wir zusammen mit der Mutter gebetet, dann bekam jeder einen Gute-Nacht-Kuss und wurde rundum zugedeckt. An Vorlesen kann ich mich nicht erinnern, eher an Erzählungen, wahrscheinlich gab es Bilderbücher. Aber dann brachte das Christkind zu Weihnachten das erste eigene Buch, für mich ganz allein! Das „Buch“ war in der Art eines Bilderbuches in Pappdeckeln eingebunden, enthielt wunderschöne farbige Bilder und in den Augen der Erstklässlerin ausführliche Texte. Erzählt wurden die Märchen „Dornröschen“ und „Schneewittchen“. Wie oft ich die wohl gelesen habe? Seitdem wünschte ich mir immer zuerst Bücher. Puppen haben mich sowieso gelangweilt.

Im Übrigen waren wir wie alle Kinder nach der Schule und den Hausaufgaben auf der Straße. Nahe bei unserem Haus gab es eine kleine Wiese und mitten drin einen alten Turm. Das war ein guter Spielplatz zum Beispiel für: „Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?“ „Niemand!“ „Wenn er aber kohommt?“ „Dann laufen wir!“ Und schon ging das Rennen um den Turm herum los, um sich rechtzeitig vor dem „schwarzen Mann“ zu retten und abzuklatschen.

An Kirmes stand auf der Wiese ein kleines „Riesenrad“. Oma und Opa Radermacher waren gern gesehene Kirmesgäste bei Wolfgang und mir – nicht zuletzt, weil sie uns immer wieder je 5 Pfennig gaben, die wir sofort auf dem Riesenrad „verjubelten“. Walter war noch zu klein für dieses Vergnügen. Ihn sehe ich in einem kleinen roten Auto sitzen, heftig die Pedale tretend. Das war sein Spielzeug.

Der Altersunterschied zwischen den Geschwistern von vier und drei Jahren schien in der Kindheit groß. So blieb er in unseren Augen Mamas kleiner Liebling, „unse Klein“, was sein Selbstbewusstsein jedoch nicht trübte. Im Gegenteil: „Unser Erbhofbauer“, so neckte die Familie zärtlich, wenn er breitbeinig, die Hände in den Hosentaschen versenkt, mit festem Blick und zusammengepressten Lippen sein Gegenüber anschaute.

An Ostern 1938 wurde mein Vater endlich an die Koblenzer Volksschule in Pfaffendorf versetzt. So verließ die Familie Erpel und zog nach Koblenz-Neuendorf in die Neuendorfer Straße 145. Ich musste Abschied nehmen von der Freundin Gerda Busch, was mir schon ein bisschen schwer fiel. Ich habe sie nicht wiedergesehen.

Eine Episode aus dem Jahr 1965 möchte ich hier einfügen: An einem Sonntag machte die Großfamilie von Koblenz aus eine Schifffahrt mit einem Köln-Düsseldorfer Dampfer nach Remagen und zurück. Mit dabei waren die Großeltern Sophie und Josef, Oma und Opa Hassinger, Tante Dea und Onkel Karl, die Eltern Klaus und Irmgard, der vierjährige Andreas und das Wönnchen im Kinderwagen. Man fuhr fröhlich gestimmt, labte sich nicht nur an Wasser, Limo und Bier, sondern auch an kalter Ente, und verließ beschwingt für etwa drei Stunden das Schiff in Remagen, um es bei der Rückkehr von Köln wieder nach Koblenz zu besteigen. Da entdeckte mein Vater an der Anzeigetafel des Fährschiffchens nach Erpel einen Hinweis auf das an eben diesem Tage stattfindende Fest der soundsovielten Hundertjahrfeier des Ortes, die mit einem großen Festzug kurz nach unserer Ankunft in Remagen beginnen sollte. „Da müssen wir hin!“ Mein Vater und Klaus waren Feuer und Flamme, wir mussten tatsächlich dahin und überquerten den Fluss mit dem bald erscheinenden Boot. Wir gingen flott am Rhein entlang Richtung Marktplatz, wo der Zug beginnen sollte, und fanden noch Platz in den hinteren Rängen. Die Leute warteten gespannt auf den „Abmarsch“, die Kapelle hob gerade zum Spiel an, da rief eine laute Stimme mitten aus dem Zug: „Leck mich am Arsch, dä Lehrer Eifler.“ Alle Blicke folgten dem ausgestreckten Finger zu meinem strahlenden Vater hin und wellenartig verbreitete sich ein Händeklatschen und freundliche Zurufe. Dann erst konnte die Musik spielen und der Zug sich in Bewegung setzen durch das Dorf Richtung Festzelt – und wir mitten drin. Der Opa war nicht mehr zu halten. Er winkte, schüttelte Hände, man reicht ihm hier ein Schnäpschen und da ein Schlückchen Wein, wie es bei solchen Zügen am Wegrand üblich ist. Klaus stütze ihn vorsorglich, auf dass es dem Opa nicht zu viel würde. An dem Festzelt angekommen und nach einer gebührenden Festrede des Ortsvorstehers von erhöhtem Podest erstürmte man das Zelt, der Schwiegervater mit seinem Schwiegersohn wollten den verlockenden Einladungen folgen: „Mir bleiwe noch e bißje, fahrt ihr nur schon los! Die Kinner müsse jo heim!“ Unter Einsatz all unserer physischen Kräfte und lauter Drohungen gelang es dem Rest der Familie schließlich, die beiden eines Besseren zu belehren und zum Fährboot zu dirigieren. Sie sind eingestiegen, ganz gegen ihren Willen. Das wäre doch zu schön gewesen … und ich muss gestehen, ich wäre auch gar zu gern in das Festzelt gegangen, vielleicht hätte ich ja Gerda gesehen, aber es war nun einmal nicht möglich.

4. Kapitel

Daheim in Koblenz

Vom Umzug nach Koblenz weiß ich nichts mehr. Aber die neue Wohnung mit unverstelltem Blick auf den Rhein gefiel mir sofort. Ein größeres Umfeld galt es zu erkunden. Wolfgang und ich konnten allein in den Plankenweg (kurz: „Planke“) zu den Großeltern gehen, durften auf den Rheinwiesen spielen, hatten neue Spielkameraden, natürlich vorwiegend Jungen.

Nach den Osterferien ging ich in die Neuendorfer Schule in der Handwerkerstraße in das zweite Schuljahr. Wir hatten eine Lehrerin, die mich nach dem Unterricht bei meinem Vater aber kaum beeindruckte. Eine Mitschülerin fiel mir auf, die fast blinde Rosemarie Krämer, die vor Ende des Jahres nach Düren in die Blindenschule wechseln musste. Sie wurde mir in späteren Jahren sehr vertraut. Im dritten und vierten Schuljahr unterrichtete uns Rektor Schwall, ein untersetzter Mann mit Glatze und flinken Augen hinter den Gläsern seiner Nickelbrille. Er sah und hörte alles, spielte gern an seiner dicken, silbernen Uhrenkette und gestattet sich immer wieder einen Blick auf die in der Westentasche steckende Taschenuhr, was eigentlich nicht für einen konzentrierten Unterricht sprach. Dennoch mochte ich vor allem den Rechenunterricht gerne. Jeden Morgen war einige Minuten Kopfrechnen angesagt, alle Schüler standen auf, der Lehrer stellte eine Rechenaufgabe im Rahmen der dem Alter entsprechenden Schwierigkeit. Wer zuerst die richtige Antwort wusste, durfte sich setzen, und so ging es weiter, bis auch der Letzte saß. Natürlich war mein Ehrgeiz geweckt, ich war flott, ebenso wie Starks Klaus. „Wer hat öfter gewonnen, du oder ich?“ Immer wieder haben wir neu nachgezählt.

Aber bevor der Unterricht überhaupt begann und wenn wir uns gerade gesetzt hatten, ertönte der Ruf: „Stutzke komm mal raus!“ Und dann kam Stutzke, einer der schwächsten Schüler, mit verzerrtem Gesicht aus der ersten Bank. Er musste sich bäuchlings über die Bank legen und einige heftige Stockschläge auf seinen Allerwertesten überstehen. Er stöhnte manchmal, weinte nie, stand wieder gerade und setzte sich. Die Jungen erzählten, Stutzke polstere sich jeden Morgen seine Lederhose mit Zeitungspapier aus. Diese Szene mochte ich überhaupt nicht, aber wie alle anderen Mitschüler blieb ich stumm, habe nie etwas davon zu Hause erzählt. Den Lehrer mochte ich bald auch nicht mehr. Bei einem Klassentreffen Jahrzehnte später traf ich Stutzke wieder – bis heute kenne ich seinen Vornamen nicht –, er war ein stattlicher Malermeister mit eigenem Betrieb auf dem Land geworden.

Nach einer anderen Szene verabscheute ich Herrn Schwall geradezu. Ich war eine recht lebhafte und sicher oft nervige Schülerin und lief, sobald er eine Frage gestellt hatte, mit ausgestrecktem Arm und schnalzenden Fingern bis zum Lehrerpult hin, um ja meine Antwort loszuwerden. Dabei hat er mich einmal geschnappt und auf seinen Schoß gezogen, das schlecht rasierte Kinn an meiner Wange gerieben und genüsslich gefragt: „Magst du mich lieber als deinen Papa?“ Mit einem wütenden „Nä!“ schubste ich ihn weg, sprang von seinem Schoß und lief zu meinem Platz. Ich bin nie mehr in seinem Unterricht nach vorne gelaufen. Auch diese Geschichte erzählte ich nicht zu Hause. Warum? Wahrscheinlich weil ich mich zutiefst schämte. Ich schämte mich, weil ich Stutzke nicht beigestanden hatte, und ich schämte mich, weil ich zutiefst verunsichert war.

1941 verlegte die damals zuständige Behörde die Einschulung und Versetzung ins nächste Schuljahr von Ostern auf den 1. August. Somit verlängerte sich das Schuljahr 1940/41 um ein gutes Vierteljahr. Es war das Ende meiner Neuendorfer Schulzeit, weil ich auf die Hilda-Schule, ein Mädchengymnasium, wechseln sollte. Voraussetzung für die Zulassung zu einem Gymnasium in jenen Jahren war eine schriftliche Prüfung in Rechnen und Deutsch und eine mündliche Prüfung. Damals besuchten in der Stadt vielleicht 8 bis 10 Prozent aller Schüler eine weiterführende Schule. Das zusätzliche Vierteljahr nutzte die Neuendorfer Schulleitung, um die zukünftigen „höheren“ Schüler auf die Prüfung besonders gut vorzubereiten. Dazu hatte man ein schon etwas älteres Fräulein Michels ausersehen. Sie trat recht streng auf und forderte Fleiß und ständige Aufmerksamkeit. Sie machte uns fit in Rechtschreibung, übte Aufsätze, wiederholte alles, was wir an Rechnen bisher gelernt hatten. Ich habe sie sehr respektiert. Hätten wir sie nur früher schon gehabt. Sie schaffte es, dass keiner von unserem Jahrgang durchfiel!

Wie sah damals der Alltag in unserer Familie aus? Gegen 7 Uhr hieß es aufstehen, zielstrebig in einer bestimmten Reihenfolge waschen und anziehen (wir hatten natürlich nur ein Badezimmer) – mein Vater war der erste im Bad. Dann folgten Wolfgang und ich, Walter hatte noch Zeit. Nach einem hastigen Frühstück ging es los. Ich war immer die Letzte. Meine Mutter stand am seitlichen Erkerfenster in ihrem Morgenrock und schaute uns nach. Mein Vater fuhr per Fahrrad zu seiner Schule. Wolfgang und ich mussten mit der Straßenbahn in die Stadt fahren. Damals gab es nur vormittags Unterricht, so dass wir uns mittags ungefähr alle zur gleichen Zeit wieder zu Hause einfanden und zusammen essen konnten. Das gefiel mir gut. Jeder erzählte von seinen Erlebnissen in der Schule. Es hat immer geschmeckt, besonders der Nachtisch. Die Mutti kochte halt gut, Gemüse, Salat, wenig Fleisch, viele verschiedene Kartoffelgerichte – die Familie lagerte 30 Zentner Winterkartoffeln ein –, reichlich Obst und Puddings, die ich heute noch schmecke, vor allem ihren Karamellpudding, der war einfach spitze!

Nach dem Mittagessen wurden kleine Pflichten erledigt und die Hausaufgaben gemacht. Mir fiel zu, das Geschirr abzutrocknen, während die Mutter spülte. Wir sangen dabei zweistimmig Volkslieder wie „Am Brunnen vor dem Tore“, „Im schönsten Wiesengrunde“ oder „Alle Vögel sind schon da“. Das versüßte mir die ungeliebte Arbeit ungemein. Einmal pro Woche musste ich die Treppe vom ersten Stock zum Parterre putzen und im Küchenschrank ganz unten rechts das Lebensmittelfach auswischen.

Wolfgang half im Garten und später, das Federvieh zu füttern und Futter für die Kaninchen zu besorgen. Walter war zunächst noch zu klein, um zu helfen, später als Schüler ging er oft zu Onkel Jepp Pies, Mutters Vetter, in die Herberichstraße, um Lebensmittel einzukaufen.

Unser Garten war recht groß trotz des gemauerten Hühnerhauses mit eingezäuntem Auslauf. Dort hielt mein Vater ein paar Hühner, im Krieg auch Gänse, Enten und – in selbst gebauten Ställen – Kaninchen, um in den schwierigen Zeiten den Speiseplan zu erweitern. Elf hohe Birnbäume wuchsen in dem Garten (acht Flaschenbirnen, eine Gute Luise, eine Pergamotte und eine Gellerts Butterbirne), zwei Pfirsichund zwei Apfelbäume dazu. Es gab Erdbeeren, natürlich Stachel- und Johannisbeeren sowie Himbeeren; Brombeeren pflückten wir an Waldrändern.

Im Frühling blühten weißer und roter Flieder, unzählige Tulpen, Narzissen, Maiglöckchen, Vergissmeinnicht und Tränende Herzen, später ein paar Rosen, Dahlien und Feuerlilien. Mein Vater liebte die Gartenarbeit. Im Birnenpflücken war Wolfgang groß, er stand ganz oben auf der 37-sprossigen Leiter, natürlich weil er damals weniger Gewicht mitbrachte als der Vater. Er wusste noch im hohen Alter genau, wann die Leiter beim Neuendorfer Stellmacher angefertigt worden war, und gestand mir seine Angst so hoch da oben ein.

Die harten grünen Flaschenbirnen wurden – soweit unversehrt – nach der Ernte auf dem Speicher gelagert, bis sie goldgelb und saftig waren. Dann schmeckten sie vorzüglich. Papa verkaufte den größeren Teil von Dezember bis einschließlich Februar an die alte Frau Ower, die sie in ihrem Lädchen anbot. Im Frühjahr lieferte er ihr rote und gelbe Tulpen. Der Erlös reichte für die Pacht des Gartens.

Wenn Hausaufgaben und Hilfsarbeiten erledigt waren, durften wir uns auf der Straße austoben. An einem Weihnachtsfest standen Rollschuhe – „Doppelkugellager“ – unter dem Tannenbaum, eine große Freude! Wolf und ich lernten schnell und mehr oder weniger gut laufen. Walter bekam später Rollschuhe „Doppelkugellager lenkbar“, die waren noch besser. Auf der geteerten Neuendorfer Straße ließ es sich prächtig laufen, Autos verkehrten noch wenig zu der Zeit, ab und zu passierte uns ein Pferdefuhrwerk oder ein Fahrrad. Auf der rheinseitigen Straßenseite liefen die Gleise der elektrischen Straßenbahn entlang. Sie endeten unmittelbar vor dem Haus, das heute Andreas und seiner Familie gehört. War die Elektrische angekommen, stiegen alle aus, auch der Fahrer. Er drehte die Oberleitung um. Dann stieg er auf der anderen Seite wieder ein und fuhr Richtung Stadt. Das war eine tolle Möglichkeit für uns Rollschuhläufer, uns ziehen zu lassen. Der erste hielt sich am Haltegriff an einer der Einstiegen fest, der nächst am Hosenbund des Vordermanns usw., so dass manchmal schon vier bis fünf Kinder aneinander hingen. Die Fahrer waren nicht entzückt davon, die Eltern noch weniger.

Aber ein „Schlepper“ war sicher: Nachmittags gegen 17 Uhr nach Büroschluss radelte Onkel Karl munter zum Planke daher. Am Ende der Neuendorfer Straße in Lützel lauerten wir ihm auf und hingen uns hintereinander an ihn dran. Seine Fahrt war nicht mehr so munter, aber geduldig trat er in die Pedale, bis ihm die Luft ausging. Das war einfach schön!

Im Sommer durften wir „schwimmen“ gehen. Dort, wo heute der Zaun vom Campingplatz endet, stand ein Bretterbüdchen, in dem ein Bademeister residierte. Am Häuschen hing ein Rettungsring, eine Bank stand neben der Tür und irgendwelche Geräte. Die Badewilligen sonnten sich auf der Wiese, die Kinder tobten herum und vergnügten sich mit Ballspielen. Von einer Treppe aus gelangte man ins Wasser, das bei normalem Stand am Ufer noch flach war. Drei angekettete, dicke Balken lagen versetzt im Fluss, der erste war der sogenannte „Kinderbalken“, der weiter im Wasser liegende war der „Frauenbalken“ und der letzte weiter draußen der „Männerbalken“. Mithilfe dieser Balken konnte der Beobachter die Lage etwas leichter überschauen. Mein Vater, schon damals ein ausdauernder Schwimmer und Rettungsschwimmer, zeigte uns, wie man es macht. Wolfgang lernte schneller als ich, vergnügt haben wir uns alle. Papa hat öfter den Rhein überquert, in der Höhe unserer Pfarrkirche, da war er besonders breit. Wolfgang hat es ihm später nachgemacht. Ich nie.

Die Sonntage in der Familie waren besonders schön. Wir durften länger schlafen, dann besuchten wir zusammen den Gottesdienst. Nach dem Mittagessen gingen Wolfgang und ich noch einmal zur Pfarrkirche in die „Christenlehre“, je nach Alter um 13.30 Uhr oder um 14 Uhr. Das war ein Angebot der Pfarrgemeinde als Ersatz für den fehlenden Religionsunterricht in der Schule. Meistens hielt ein Kaplan die Christenlehre, der Pastor oft auch für die älteren Kinder. Ganz selten brachte der Organist, Herr Hirsch, uns Kirchenlieder bei, sehr laut und sehr energisch. Ich weiß heute noch die Liedernummern von „Preis den Todesüberwinder“ – altes Gotteslob: Nr. 75 – und „Das Grab ist leer, der Held erwacht“ – Nr. 66. Da muss unser Herr Hirsch besonders energisch gewesen sein! Singen konnte ich die Lieder immer sehr schnell.

Das Mittagsprogramm in der Familie richtete sich nach Jahreszeit und Wetter. Zumeist gab es Kaffee oder Kakao und Kuchen – ach, die Mutti konnte so gut backen! Dann gingen wir spazieren oder besuchten die Verwandten im Plankenweg. Bei ungeeignetem Wetter saßen wir gemütlich im Wohnzimmer, jeder in ein Buch vertieft, oder wir machten Gesellschaftsspiele wie „Mensch ärgere Dich nicht“. Wenn die Großeltern sonntags zu uns kamen, dann wurde musiziert. Die treibende Kraft war der Opa, er bestimmte auch das Programm. Am liebsten griff er zur Geige, obwohl er auch andere Instrumente beherrschte: Tuba, Trompete, Xylophon, Klavier, Cello und Bassgeige. Bei uns spielte er Geige und Papa Klavier. Später musste Wolfgang mitgeigen – er genoss ein paar Jahre Geigenunterricht beim Opa. Und der kleine Walter – Opas Liebling – durfte noch ganz jung auf einem „Schabellsche“ stehend, um dem Cello ein paar Töne zu entlocken und so den musikalischen Genuss zu vervollkommnen. Die Oma, meine Mutter und ich hörten geduldig zu. Wehe, wenn wir ein Wort miteinander wechselten, das brachte uns sofort eine Rüge des ersten Geigers ein!

Ich beteiligte mich nur wenig aktiv an musikalischen Darbietungen, außer wenn gesungen wurde. Es hatte sich früh gezeigt, dass ich nicht genügend Ausdauer zum Erlernen eines Instrumentes besaß. Papa versuchte es mit Geduld mit mir am Klavier, gab aber bald auf. Dann musste ich mit der Geige beim Opa im Planke antreten. Oh je oh je! Wer mehr gelitten hat von uns beiden – er mit seinem „absoluten Gehör“ oder ich mit meinem Unvermögen und meiner Lustlosigkeit – weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich einmal nach der Stunde heulend heim rannte. „Der Opa hat mich immer geknufft, wenn ein Ton nicht richtig war (und das kam oft vor!) und die Tante Dea stand unten an ihrer Küchentür und hat ein ganz böses Wort zu mir gesagt!“ Das „böse“ Wort war: „Oh, da kommt unsere Geigenvirtuosin!“ Meine Mutter sorgte dafür, dass der Opa und ich einander nicht länger quälen mussten.

Dafür aber sang ich schon als Kind für mein Leben gern. Und gesungen wurde eben sonntags auch. Papa spielte Klavier dazu. Muttis Lieblingslied war: „Es gibt in Volkes Munde viel Märchen ohne Zahl, ein jedes in der Runde beginnt: Es war einmal …“ Der Opa strahlte, wenn Papa „Alle Tage ist kein Sonntag, alle Tage gibt’s kein Wein“ intonierte.

Am beliebtesten aber waren die Sonntagsausflüge mit der ganzen Sippschaft im Sommer. Ich denke da zum Beispiel an eine Tour zur Königsbach. Da gingen die Großeltern mit, Bischofs und Remys mit Kinderwagen und alle fünf Eiflers. Die Oma trug eine prall gefüllte Tasche mit belegten Brötchen, die sie auf dem ganzen Weg verteidigte und nicht aus der Hand gab aus Angst, die Brötchen bekämen Schwindsucht. Unterwegs wurde viel geschwätzt und gelacht, auch mal gestöhnt, wenn es bergan ging. Der Weg führte streckenweise durch den Stadtwald. Die Kinder liefen mal vor, mal zurück. Walter turnte auf einem Holzstoß herum, und da geschah es: Der Stoß geriet ins Wanken und Walter mit ihm. Ein Schrei und da lag er: „Mein Fuß tut so weh! Aua, mein Fuß“, weinte er und konnte nicht mehr gehen. Papa und ein Onkel mussten ihn auf einem Holzknüppel zwischen ihnen sitzend bis zur Königsbach tragen und siehe da: Der Schmerz war auf einmal auf wunderbare Weise verschwunden! Und dann saßen wir alle im Biergarten, die Erwachsenen ein Glas Bier vor sich und wir Kinder bekamen köstliche Limonade, etwas ganz Besonderes. Während die Herren der Schöpfung sich Würstchen mit Kartoffelsalat bestellten, verzehrte der Rest der Familie mit Appetit Omas Brötchen. Damals durfte man noch eigenes Essen in ein Ausflugslokal mitbringen; Würste für alle wären zu teuer gewesen. Wir waren höchst zufrieden. Mit dem zweiten Bier wurden die Stimmen lauter und fröhlicher und wir Kinder langsam müde. Welch ein Glück, dass die elektrische Straßenbahn genau vor der Königsbach hielt und uns nach Neuendorf zurück bis vor die Haustür brachte.

Weihnachten war für die Familie der Höhepunkt im ganzen Jahr. Die Eltern gaben sich unendlich viel Mühe, das Fest vorzubereiten. Wochenlang roch die Wohnung nach Lebkuchengewürz, große Blechdosen und Suppenterrinen füllten sich mit Anisplätzchen, Spritzgebäck, „Je länger je lieber“, Spekulatius und anderen Plätzchen und wurden versteckt, um sie vor „Weihnachtsmäusen“ zu schützen, was kaum möglich war. Wir Kinder gaben uns besonders brav, wollten das Christkind nicht verärgern, erfüllten eifriger unsere kleinen Pflichten. An den Adventsonntagen, wenn es draußen dämmerte und manchmal auch schneite, saßen wir um den runden Tisch im Wohnzimmer, der Adventskranz wurde angezündet und einer von uns Geschwistern sagte das Gedicht auf:

„Das 1. (2./3./4.) Licht am Kranze brennt, Advent!

Die Stadt im Schnee und dicht verschneit,

der Wald in Winterherrlichkeit,

die Welt trägt jetzt ein neu Gesicht,

fühlst du es nicht?

Es strahlen tausend Lichterkerzen

in kinderfrohen Menschenherzen.

Das 1. (2./3./4.) Licht am Kranze brennt, Advent.

Wie klingt’s von Kinderstimmen hell:

Bald kommt, bald kommt Emmanuel!“

(Verfasser unbekannt)

Dabei war es ganz still, nur der Kohlenofen bullerte leise vor sich hin. Dann erklangen die vertrauten Adventslieder wie „Alle Jahre wieder“ oder „Leise rieselt der Schnee“. Die ganze Familie sang mit. Die Mutti teilte jedem zwei bis drei Plätzchen zu, die Kinderwangen glühten bei all der inneren und äußeren Wärme. Ich war glücklich. Mit jedem Tag wuchs die Vorfreude auf das Fest. Wir Kinder schrieben Wunschzettel an das Christkind, bastelten kleine Geschenke. Abends, wenn wir schon im Bett lagen, konnten wir geheimnisvolle Geräusche hören, leises Klopfen und Hämmern etwa. Morgens stürzte der Erste, der wach war, an die Wohnungstür, um zu schauen, ob der Nikolaus oder das Christkind selbst in der Nacht vielleicht etwas verloren hätte, ein Plätzchen etwa oder eine goldene Nuss. Einige Tage vor Weihnachten schließlich verschloss der Vater die Tür zum Wohnzimmer, nur die Eltern durften es bis zum Heiligen Abend betreten. Nie habe ich gesehen, wie ein Tannenbaum in die Wohnung kam, das geschah wohl, wenn wir schliefen. Immer wieder guckte ich durch das Schlüsselloch ins Wohnzimmer, manchmal glaubte ich, ein Glitzern oder etwas Helles zu entdecken.

Einmal geschah am Heiligen Abend beinahe eine Familien-Katastrophe. Wir beschäftigten uns in der Küche, als ungewohnter Lärm und ein Schrei uns aufschreckten. Meine Eltern kamen mit roten Köpfen aus dem Zimmer, völlig außer sich, Wolfgang wurde aus der Küche gerufen und weggeschickt. Was war geschehen? Viel später erst habe ich es erfahren: Das Zimmer war fertig geschmückt, Mutti wollte nur noch einmal schnell mit dem unvermeidlichen „Bohnerbesen“ – Staubsauger kannte man noch nicht – das Parkett auf Hochglanz bringen, als sie gegen den Baum stieß, der umstürzte, bevor ihn Papa auffangen konnte. Natürlich gingen einige Kugeln zu Bruch – darum Wolfgangs Einsatz. Als Ältester wurde er flüsternd eingeweiht und rannte in die Drogerie, Ersatz zu kaufen. War das eine Aufregung!

Während der Jahre in der Neuendorfer Straße kamen die Großeltern am Heiligen Abend zu uns und warteten wie wir Kinder in der Küche. Dort verbreitete sich im Laufe des Nachmittags ein verführerischer Duft aus, von einem gebratenen Hähnchen etwa. Dann wurde der Opa ganz ungeduldig und konnte es kaum erwarten bis endlich „Ihr Kinderlein kommet“ ertönte. Die Tür zum Wohnzimmer öffnete sich, das Glöckchen klingelte und die ganze Weihnachtspracht lag vor uns: „Aah!“ „Ooh!“ Der festlich geschmückte hohe Tannenbaum strahlte im Licht vieler Bienenwachskerzen, die bunten Kugeln und unzählige Lamettastreifen glitzerten um die Wette, die goldene Spitze zog den Blick nach oben zu dem weiß-blau gewandeten Engel, der „Gloria in excelsis deo“ auf einem Spruchband verkündete. Ich war immer wieder überwältigt. Wir bestaunten die liebevoll aufgebaute Fachwerkkrippe inmitten einer Mooslandschaft mit einem glitzernden Alubach, einem Ziehbrunnen sowie jungen und alten Schafen, die hinter den Hirten zur Quelle des Lichtes eilten.