Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Entre Libros

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Jason Cox no es bueno ni malo; simplemente, exigente y ambicioso. Es por lo que, con el dinero guardado de su antigua profesión, se planta ante el señor Coleman, una de las mayores influencias estadounidenses, y le ofrece una oferta de negocio que no podrá rechazar: el tráfico de diamantes de sangre. Lo que no imagina es que la más preciada joyita la tiene su socio metida en casa, con un cabello dorado y una mirada del color del cielo. Adriana Coleman es una niña mimada a base de caprichos con precios indescifrables, pero carente de lo único que ha ansiado siempre: el amor de sus padres. Muestra una apariencia conformista, pero en realidad es astuta y rebelde a espaldas de todos. Jason hará lo que esté en su mano para que su planteamiento de negocio llegue a lo más alto. Cueste lo que cueste. Arrastre a quien arrastre. Adriana, totalmente opuesta a esa masacre, luchará con uñas y dientes para destruir los planes de su padre. ¿Qué ocurrirá cuando Cox descubra los planes de la hija de su socio? ¿Y cuando se percate de que se ha enamorado perdidamente de ella? Una tórrida historia de amor. La elección entre el bien y el mal. Entre la cabeza y el corazón.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 534

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

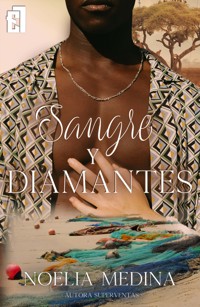

Sangre y diamantes

Los personajes, eventos y sucesos que aparecen en esta obra son ficticios, cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación, u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art.270 y siguientes del código penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español De Derechos Reprográficos). Si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© de la fotografía de la autora: Archivo de la autora

© Noelia Medina 2020

© Entre Libros Editorial LxL 2024

www.entrelibroseditorial.es

04240, Almería (España)

Primera redición: abril 2024

Composición: Entre Libros Editorial

ISBN: 978-84-19660-13-8

Sangre

Y

Diamantes

NOELIA MEDINA

Es más fácil cambiar a personas de corazón,

porque cambiar a las malas se llama revolución.

Brock Ansiolitiko

A Francisco Javier.

Sabes por qué.

Te amo.

Índice

AGRADECIMIENTOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Epílogo

Fin

Gracias por leer este libro

Biografía de la autora

AGRADECIMIENTOS

El mayor porcentaje de los agradecimientos es para Francisco Javier: mi pareja, mi compañero de viaje, el copiloto de mi vida. No solo acepta cualquier descabellada idea, sino que me empuja a hacerla. «¿Te hace feliz? Pues eso es lo que importa». Él, como yo, entiende que a veces es más importante vivir con menos, pero vivir más. La llegada de este libro fue una de esas decisiones.

Tú me haces feliz. Gracias.

A mis padres, por todo. Tuve la suerte de nacer en esa familia que cualquiera escogería con los ojos cerrados. Gracias por luchar día a día para que sea alguien mejor.

A Cinta Márquez. No todo el mundo tiene a una lectora en exclusiva. Por eso y mucho más. Y a Iván Lorenzo, por sus aportaciones y, hay que decirlo, las degustaciones gastronómicas.

A Angy Skay, por la paciencia infinita como lectora, diseñadora, maquetadora y amiga. Por su ayuda desorbitada y la entrega con El socio. Gracias por seguir modificando los títulos de cada uno de mis libros.

A Carolina Santana, esa correctora a la que le das tu manuscrito con los ojos cerrados y confiando plenamente.

A Entre Libros Editorial, por el hogar.

A Álvaro Mateos (Lalo). Ya no estás físicamente. Leer los agradecimientos que escribí en el pasado ha sido un pellizquito en el alma. Nos quedaron muchas cosas pendientes. Quizá en otra vida, con el objetivo de una cámara, una cerveza bien fría en la mano y esa sonrisa que siempre portabas. Él fue el causante de que mi culo le diera la vuelta al mundo en esa fotografía tan especial que ocupó la portada de la edición inicial y también el artista que le dio forma a mi web. Fue un ser plagado de luz a través de un objetivo, un gran profesional y una gran persona a la que tuve la suerte de tener en mi vida.

Y a vosotros, lectores, para quienes escribo, para quienes sueño. Gracias por entrar en mis páginas y hacerlas vuestras, por recibirme siempre con tanto cariño y apoyarme cada vez más.

Aquí os dejo al Socio, como ya lo hemos bautizado, y a Adriana. Espero que sepáis encontrar cada trocito de corazón que he dejado en su historia.

Todos cambiamos. Absolutamente todos. Dicen que la vida, cúmulo de experiencias, desengaños y tropiezos, es la causante de esta metamorfosis que te convierte en la persona que hoy tienes delante del espejo.

Eso dicen, pero yo no lo creo. De hecho, sé que no es cierto. No hay algo que te cambia, sino alguien. Alguien que llegó, estuvo y se marchó. Lo que hizo y lo que significó para ti que lo hiciera. Esa persona que tienes ahora mismo en tu mente, que ha avivado solo porque yo la he mencionado. Porque está ahí, aunque no quieras verla, aunque no quieras dejarle espacio, como un interruptor interno del que te encantaría ser dueño absoluto y, sin embargo, no lo eres. Aparece sin que puedas remediarlo. Un olor, un nombre, un mensaje, unos pasos, una voz, una canción, una imagen, una risa... Estímulos que provocan recuerdos. Recuerdos que te hacen crujir el alma. Todos ellos están perfectamente capacitados para, el día que menos te lo esperas, encender dicho interruptor y darle vida en tu memoria, aunque sea durante unos míseros segundos. Su imagen aparece ahí, estática. Tu cuerpo cambia, tu estado mengua, tu corazón se paraliza. Corres a galope hasta llegar al botón y pulsarlo. Lo apagas, lo dejas a oscuras. Desaparece. Pero sabes que está ahí y siempre lo estará, a la espera de un estímulo que la obligue a hacerse presente de nuevo, que te haga recordar que, si esa persona no existiera, tú no serías quien eres.

1

Chicago, 2018

La expresión «trabajar por amor al arte» no se creó sola. Y aunque en los últimos años había podido ahorrar una importante cantidad de dinero con mis esculturas, no era suficiente para la vida que siempre había soñado; por eso, la idea de dejar el oficio a un lado y apostar por algo seguro y desmedido. Aquel dinero acumulado no dio para mucho más que documentarme mediante terceros del tema que quería tratar. Ahora solo quedaba buscar un inversor potente, sin barreras y, a ser posible, sin demasiados escrúpulos. Sin duda alguna, Brannon Coleman era mi hombre.

Coleman era reconocido como una de las influencias más importantes de los Estados Unidos. Desde detrás de la mesa de roble antiguo de su escritorio y sin levantar el culo de su silla, era responsable de ingresar en el país más de setenta millones de dólares diarios. Principalmente, se dedicaba al narcotráfico de pescado y animales exóticos, entre otros asuntos. Su misión no solo consistía en pasar las mercancías de un lado a otro, ya que Brannon era demasiado codicioso para conformarse con eso. Tenía su propia red de pescado, además de pantanos de grandes dimensiones donde los criaba, los alimentaba de mala manera, los hinchaba de aditivos, los pescaba y, posteriormente, eran suministrados a los mercados de muchísimos países. Por otro lado, el negocio de los animales iba mucho más allá. Consistía en una explotación completa para sacarles todo el partido posible: venta a zoológicos, producción de pieles, exterminación de plagas, ocio...

Chicago al completo y casi la totalidad de las ciudades del país sabían a qué se dedicaba, pero nadie era capaz de detenerlo. Coleman tenía comprada a gran parte de estas ciudades, entre ellos a policías de aduanas y altos cargos políticos, como el fiscal general de los Estados Unidos. Y a quienes no tenía comprados, los tenía cogidos por los cojones de tal manera que a muy pocos, por no decir a ninguno, se les ocurriría abrir la boca. Porque, aparte de dinero, muchos negocios y mínimos escrúpulos, nuestro susodicho albergaba un carácter, digamos, difícil, y una cantidad importante de sicarios que, antes de matarte, le jodían la vida a todos los de tu entorno de una manera tan rastrera que sería el último recuerdo que te llevarías a la tumba. Por lo que tratar con él era meterte en un camino lleno de cristales punzantes que debías esquivar con cuidado y de puntillas mientras mantenías la vista alzada por si algunos caían del techo. Yo estaba dispuesto a superar todos aquellos obstáculos por muy peligrosos que fueran. Mi objetivo era la meta. Muy pocos llegaban, pero quienes lo hacían, jamás tenían que mirar hacia atrás. Los cristales desaparecían y su lugar lo ocupaba el triunfo, un camino de rosas desde entonces hasta el final de tus días.

Tras insistir en demasía, visitar sus oficinas, sin éxito, rodearme de sus contactos y cenar incontables veces con su secretaria, seis meses después había llegado mi ansiado momento: reunirme con él. No me había hecho falta preparar nada, todo estaba detallado en mi cabeza a la perfección; consecuencia de haber repasado día tras día y durante mucho tiempo datos relevantes sobre él, sobre su empresa, negocios, familia, tapaderas...

Aquella mañana rechacé la taza de café matutina y la cambié por un zumo; no me permitiría expresar ningún indicio de nerviosismo. Era el último cartucho de mi escopeta y no podía fallar el tiro. Antes de salir, me contemplé en el espejo de la entrada mientras me recolocaba la corbata de color gris y me enfundé valor a mí mismo. Sí, lo conseguiría, llevaba mucho tiempo trazando mis planes.

«Solo necesitas mover la última ficha», me dije.

Y había llegado el momento.

Si alguna vez había estado orgulloso de los metros y la distribución de mi apartamento, pisar las oficinas de Coleman me hizo dejar de estarlo. Su secretaria, tras una sonrisa que guardaba todas las noches de cena, copas y postres carnales, me abrió la puerta con suavidad y me indicó que pasara.

El hombre al que tanto ansiaba ver se levantó y se alisó el traje, aunque ninguna manotada podría allanar la barriga abultada y maciza. Era más bajo que yo; no en exceso, pero sí notablemente. Me escudriñó con atención mientras me acercaba y alargó su mano, la cual sujeté y sacudí con seguridad mientras inspeccionaba al hombre robusto, de enorme papada y nariz ancha. La gran cabeza se me antojó la de un mastín. Costaba no distraerse con ella.

—Brannon Coleman —se presentó. Su voz rasgada y hosca me dejó intuir que no gastaba saliva sin una finalidad.

—Jason Cox.

—Toma asiento, por favor —me pidió con educación.

Me senté tras el famoso escritorio de roble con la misma seguridad con la que le había dado la mano. Si algo bueno me había enseñado el mundo del arte, era que la seguridad en uno mismo es atractiva y atrapante ante los ojos de los demás. Eso me había llevado a estudiar con detenimiento mis movimientos, sabiendo que algún día, como era aquel, tendría que sacarlos a relucir; además de jugar con la clara ventaja de que, como muchos, conocía al hombre que tenía delante. En cambio, él no sabía absolutamente nada del tipo que acababa de sentarse en una de sus costosas sillas.

—¿Qué te trae por aquí, Cox? Es extraño ver sentado frente a mí a chicos tan jóvenes como tú. ¿Qué edad tienes?

—Treinta y seis.

Asintió.

—Bien. No tengo mucho tiempo, así que deberíamos ir directos al grano.

—Eso haremos.

Puse el maletín sobre la mesa, lo abrí y saqué varios documentos detallados. Los coloqué en el orden deseado sobre el escritorio y esperé hasta captar su atención. Una vez que hubo ojeado por encima varios y los tuvo en sus manos, me acomodé levemente hacia atrás.

—¿Qué es todo esto? —me preguntó, alzando la vista de uno de los folios de manera desinteresada.

Me dispuse a hablar sin rodeos. Iba con el único objetivo de plasmar mi proyecto, y eso haría.

—África es un continente extenso y equipado de países repletos de diamantes. En concreto, Sierra Leona, Liberia, Angola y la República del Congo son países potencialmente diamantíferos y cargados de chimeneas de kimberlitas. Tengo constancia de muchas de ellas que yacen ocultas y a las que podría sacárseles partido. En la actualidad, Estados Unidos mueve más del cincuenta por ciento de la producción de piedras preciosas, y nosotros podríamos quedarnos con gran parte.

Coleman soltó el folio con calma sobre los otros, los repasó sin prisa y sin sorpresa, elevó muy despacio sus ojos y me observó alzando las cejas, relajado, y diría que con un deje de ironía.

—¿Nosotros? —Cogió un bolígrafo del lapicero y se lo metió en la boca del revés para mordisquearlo, babeándolo de manera repugnante.

Asentí y proseguí:

—Por ley, quien encuentra una chimenea de kimberlita, se hace propietario de ella. Pero no es tan sencillo. Aunque solo es necesario vallarla y declarar que tiene propietario, estamos hablando de dimensiones considerables, viajes, trabajo e inversión en la perforación y extracción. Así que vengo a proponerle algo. —No me moví, pero sí aprecié el brillo de sus ojos expectantes. El brillo de la codicia—. Yo le digo el lugar donde se encuentran y usted invierte en la excavación para la búsqueda. Podríamos llevar a cabo la totalidad de la recolección, elaboración y distribución de los diamantes, además de otras piedras semipreciosas que producen estas chimeneas.

Mordisqueó un poco más el bolígrafo, indeciso. Lo removió de un lado a otro de su boca sin apartar sus ojos de mí.

—¿Estás pidiéndome que trabajemos a medias? —Asentí. Él habló de nuevo, y esta vez su voz rasgada resonó en la estancia con la frase más larga pronunciada hasta el momento—: Si estás aquí, es porque has hecho un buen trabajo de investigación sobre mi vida, así que sabrás de sobra que no me gustan las medias, y mucho menos si hablamos de esa magnitud de negocio. —Volví a asentir—. Dice mucho de ti que, incluso sabiéndolo, hayas venido. Solo tengo una duda... ¿Por qué yo?

—Porque sé que cuenta con el dinero suficiente para los gastos iniciales, algo que a mí me falta. ¿Por qué conmigo? Pues porque tengo la localización exacta de más de quince chimeneas, lo que supone una gran producción a largo plazo. Tiene lo que a mí me falta y viceversa. Podríamos hacer un buen equipo.

—¿De cuánto porcentaje final estamos hablando?

Sonreí.

—Ahí quería llegar, a lo interesante del trato. Si se hace correctamente, con pago incluido a los excavadores, artesanos y comerciantes, un sesenta por ciento. No obstante, si somos fieles a mi proyecto, nos ahorraríamos todo eso. Solo habría que coger un dos o tres por ciento para la maquinaria y los traslados que realicemos para verificar que todo va como debe, además de algún sueldo para los revisores de confianza que dejemos allí. Alguien tiene que estar día a día pendiente del negocio, aunque se maneje desde aquí.

—Y estaríamos hablando de un total de...

—Un noventa y siete, noventa y ocho por ciento.

Su atención, por primera vez durante la conversación, era por completo para mí.

—¿Y cómo piensas sacar casi la totalidad del negocio?

Volví a sonreír, sabiendo que acababa de conseguirlo: Brannon Coleman estaba metido sin duda alguna en mi bote; un recipiente creado con aliados, paciencia, elaboración, concentración y documentación de muchos años.

—Diamantes de sangre —le respondí, y sus ojos se iluminaron.

Cerrar el trato con Brannon no fue ni la mitad de complejo que lo que había imaginado tantas veces. Después de todo, un buen argumento de peso —como lo era una gran fortuna— acompañado de una dosis de seguridad siempre funcionaban. O casi siempre.

Solo unas semanas después, nuestro proyecto comenzaba a ver la luz de la manera más discreta posible. Coleman se encargaría de retener a más de ciento ochenta cautivos para que empezaran con la tarea de excavación en cada uno de los supuestos puntos en los que se encontraban las chimeneas. La mayoría de aquellos esclavos eran deshechos sociales inservibles para la humanidad: presos, violadores o cualquier tipo de persona que hubiera infringido la ley de manera excesiva. La parte restante la componían habitantes de las selvas que se regían por el miedo causado durante la guerra creada por el FRU1. Durante diez años, este frente se dio a conocer por amputarles miembros a los ciudadanos que se negaban a la esclavitud de la recolecta de diamantes. Por desgracia para ellos, eran países ricos en petróleo y piedras preciosas e, irónicamente, ricos también en desdicha. A Coleman, como a mí, todo lo que les ocurriera a aquellas personas nos importaba poco si con ello conseguíamos la fortuna prometida.

La cena en la que todo comenzó fue una celebración importante. Dos meses habían pasado desde el comienzo de las excavaciones y ya habíamos encontrado cuatro chimeneas. Solo una de cada cien chimeneas produce diamantes de calidad, y nosotros habíamos conseguido una de cuatro. Motivo de más para reunirnos a celebrarlo coloquialmente.

Cuando pisé la mansión de los Coleman, intenté disimular la sorpresa que causó en mí la gran fachada iluminada por faros anaranjados, tenues y elegantes. En las fotografías, la majestuosidad de sus muros no era comparable. La fuente central tenía el tamaño de mi complejo de apartamentos, y era mucho más impresionante estando iluminada de lo que quizá podría parecer de día. Era la primera vez que pisaba su casa, ya que nuestras reuniones siempre se habían sucedido en el despacho de su oficina central.

Esperé con paciencia frente a la gran puerta blanca que me adentraría al palacio del derroche. Mientras contemplaba las columnas de mármol gris que se alzaban poderosas hasta el techo, la puerta se abrió y una voz amable hizo que me girara. Una señora de unos cincuenta años me dio la bienvenida con una cordial sonrisa. Tras ella, la familia Coleman al completo me observaba.

—Bienvenido, señor Cox. Espero que disfrute de la noche —me deseó la mujer. Se apartó y me dejó ver a las tres personas que me inspeccionaban con curiosidad.

Fue la primera vez que la vi, el momento exacto en el que se cruzó en mi vida, dispuesta, quizá, a hacerme perder el juicio, y no en el buen sentido de la expresión. Pelo dorado ondulado hasta debajo de los pechos, unos ojos color cielo que me miraban expectantes, piel pálida y figura fina. Estaba claro que aquella chiquilla había salido a su madre. De hecho, eran casi dos calcomanías.

—Bienvenido a mi hogar, muchacho. Mi familia está encantada de tenerte hoy aquí. —Asentí con agradecimiento—. Te presento a Susie Coleman, mi señora. —Susie dio un paso adelante en respuesta a la voz de su marido y alargó la mano para estrechármela con familiaridad—. Y a mi pequeña, Adriana.

La rubia se acercó sin prisa y repitió el gesto de su madre con mucho más reparo, sequedad y sin un atisbo de sonrisa, dejando claro que no le gustaban los actos formales —y, con toda seguridad, obligados— de su padre.

El comedor era impresionante, como cada detalle que pudieras avistar en él. La mesa era tan grande que podría haber triplicado el número de comensales perfectamente sin necesidad de apretarse. Sobre ella, había una cantidad tan desmesurada de comida que, apostaba, terminaría en el fondo de un cubo de basura. Un nudo cargado de emoción y recuerdos tormentosos descendió por mi garganta. Me lo tragué con rapidez. Yo ya no estaba allí, mi vida había cambiado. Las circunstancias eran otras.

Tomamos asiento. Brannon presidió la mesa en un extremo y yo me senté a su derecha. Frente a mí, Susie, y, al lado, su hija. Toda la comida se centraba en esa parte de la mesa. A lo largo, se extendía más de la mitad vacía de platos, adornada con un gran centro de flores y rodeada de sillas sin dueños.

Nos sumimos en temas triviales, intentando dejar al margen los negocios, aunque no durante mucho tiempo. Brindamos con un exquisito Domaine Leroy y comenzamos a degustar el menú. Poco tardamos en desviar la conversación. Coleman, con una sonrisa que comenzaba a ver cada vez con más asiduidad, comentó en voz alta lo dichoso que se sentía tras haber hecho negocios conmigo:

—Al principio no estaba muy convencido. Un chico demasiado joven. —Miró a su mujer—. Pero la seguridad que desprendía hablando y la claridad con la que expuso el proyecto me atraparon con rapidez. Sin rodeos, sin engaños. Si no fuera porque es más apuesto que yo, diría que me vi a mí mismo al otro lado de la mesa, hace ya un puñado de años. —Se carcajeó como si lo dicho fuera muy gracioso.

—No tantos —lo alabó su señora con cariño.

Sonreí en agradecimiento y levanté mi copa. Con ella en el aire y a punto de brindar, el sonido chirriante de un tenedor arañando la porcelana me hizo desviar la mirada hacia la joven que removía el contenido de su plato sin pegar bocado. Estaba justo frente a mí, y ahora que me fijaba un poco más, se encontraba igual de colmado de comida que al tomar asiento.

—Adriana, brindemos —le exigió su padre con voz firme pero suave, y ella no tuvo más remedio que alzar su copa. Al chocarla con las demás, no levantó los ojos. A continuación, y tras reprenderla en silencio, Brannon posó su mirada en mí y añadió—: Creo que... No, no lo creo, estoy seguro de que serías un gran socio para mi empresa.

Ahí sí que me dejó de interesar aquella cría y lo miré con atención.

—¿Cómo dices? —Hacía ya un tiempo que había apartado los formalismos y dejado de hablarle de usted.

—Me gustaría ir a más, Cox, y dado que el tema de los diamantes tiene visión de prosperar a largo plazo, puede que años, he pensado que quizá te interesaría aliarte conmigo en los demás negocios. Dinero instantáneo, sin esperas. ¿Qué me dices?

Durante los dos meses reuniéndonos repetidas veces, Coleman nunca había desvelado cuáles eran sus negocios, aunque tampoco era necesario. A cara de la gente era el propietario de una prestigiosa y conocida compañía de construcción que se encargaba de edificar hoteles de lujo en Chicago. Claro que todos sabíamos que en eso era en lo que menos tiempo invertía. Alguna que otra vez había sido acusado presuntamente, haciéndose eco los informativos del país, pero siempre tenía un as bajo la manga que demostraba los movimientos de sus desmesuradas cantidades de dinero: inversiones, donaciones, ONG... Y, ahora, ¿estaba proponiéndome ser partícipe de las masacres que realizaba?

—Me parece que tendríamos que aclarar primero cuáles son esos negocios y después decidiría si acepto o no.

Se inclinó en su silla para acercarse, me dio unas palmadas en la espalda con familiaridad y le mostró otra gran sonrisa a su mujer.

—¿Qué te he dicho, cariño? Joven, sí, pero duro de roer.

Susie sonrió, y Adriana me miró durante unos instantes mientras se removía en la silla. Volvió desganada a su plato y le dio vueltas a la comida con desinterés, como si no supiera hacer nada más. Entretanto, yo seguía observándola. Alzó las pestañas despacio y las bajó con rapidez al encontrarse con mis ojos. Sabía que no estaba bien, pero me gustó cazarla, encontrármela. Durante la cena, en pocas ocasiones había conseguido llamar su atención, y aquello, irónicamente, había atrapado más la mía y me había creado curiosidad.

La contemplé con detenimiento. Llevaba un vestido azul oscuro y ajustado que resaltaba la forma de su cuerpo. Su escote, más que recatado, era casi inexistente, lo que me provocó ganas de verla con algo más atrevido. Siempre me había ocurrido. Cuando comenzaron a interesarme las mujeres, solo me tomaba unos segundos para observar a la chica que más capas de ropa tuviera encima. Me detenía muchos minutos en imaginar cómo serían en la intimidad esas muchachas que se camuflaban entre el gentío y se vestían casi de manera camaleónica para fundirse con su alrededor y evitar que la mirasen. Pero yo sí lo hacía, y me la ponía muy dura pensar qué habría tras esos caracteres dóciles y vergonzosos.

—¿Cuántos años tienes, Adriana?

Levantó la cabeza con rapidez. Mi pregunta la había cogido por sorpresa. A mí también. Ni siquiera me había percatado de que mi boca se hubiera abierto.

Paseó su mirada desconcertada entre todos los comensales, para finalmente detenerla en mí, como si quisiera asegurarse de que había sido yo quien había hablado. Carraspeó.

—Diecinueve.

Voz dulce, angelical casi.

—Tu padre recalca tanto que soy joven que a veces pienso que me ve como un hijo —bromeé, intentando disimular mi descarada pregunta—, pero ya veo que sería difícil.

—No tanto. Yo era mayor cuando ella llegó, pero Susie es mucho más joven. Contigo quizá pueda darle el hermano que siempre anheló —me dijo su padre.

Ya, hermano...

—¿Qué estudias? Porque supongo que estás estudiando —indagué. La muchacha me observó con sus grandes ojos enmarcados por unas pestañas interminables y tragó saliva con cierta incomodidad.

—Psicología.

—Será una gran psicóloga. Es inteligente y se le da genial analizar a las personas, como a ti —me contó Brannon—. Me recuerdas mucho a ella cuando te detienes en los movimientos de los demás.

Sonreí. Tenía razón en aquello de mi análisis.

—¿No tenéis más hijos? —quise saber, y el matrimonio negó a la vez.

—Muy poco tiempo para todas las cosas que requieren mi atención, muchacho.

Brannon continuó hablando a la vez que yo hacía una cuenta rápida de los años que nos separaban a su hija y a mí. Diecisiete más que ella. Casi el doble. Y sin embargo no sentí una pizca de culpabilidad por mirarla con detenimiento, sentada en el mismo lugar en el que sus padres comían, bebían y hablaban de negocios prósperos, mientras yo pensaba en las decenas de maneras en las que tiraría al suelo de un manotazo la alta gastronomía que reposaba encima de la mesa, le arrancaría el vestido y me la follaría sin descanso hasta que me suplicase clemencia.

Demasiado joven y vergonzosa para mí y para las barbaridades que haría con su cuerpo en una sola noche.

Tras una estupenda cena, unos minutos rápidos pero intensos de pensamientos pecaminosos y un par de copas, salí de la casa con la intención de reunirme con Coleman en pocos días y hablar sobre los negocios en los que podría serle útil. Todo comenzaba a rodar según mis planes, y ese dinero que tanto anhelaba llegaría dentro de poco. Lo intuía, aunque debería haber abierto más los ojos y concentrarme en mis sentidos para presentir también la cantidad de problemas que se avecinaban. Pero, claro, ¿qué humano quiere darles prioridad a sus malas vibraciones? Con lo fácil que es engañarse a uno mismo centrándose solo en las buenas...

2

Maputo, Mozambique, 1982

Johari divisó el barco en el que Anuar, su padre, aparecía cada día a la misma hora. Si alguien le hubiera preguntado por un recuerdo del hombre que la engendró, habría descrito esa piel oscura, trabajada y sudorienta que se divisaba en la lejanía mientras el barco se acercaba un poco más y el sol daba de pleno en él; después, la sonrisa amplia que le dedicaba a la vez que alzaba la red y le mostraba lo pescado durante el jornal. Había muchos hombres más con él. Y también barcos, montones, pero podría reconocer la bravura de los movimientos de su padre a millas de distancia.

Ella alzaba los brazos y los movía de manera exagerada para que la reconociera, a sabiendas de que Anuar también lo hacía desde el otro extremo del mar, aunque hubiera cien mujeres más alrededor; primero, porque la esencia de su hija era algo que todo el mundo notaba cuando ella se encontraba en el lugar y, segundo, porque era de las pocas féminas que se atrevían a desafiar a las autoridades, cuestionar las creencias e ir contra lo que su pueblo dictara. Decía no ser rebelde, sino poco conformista, y que aquello a lo que su padre llamaba pueblo, en realidad era una sociedad que iba marcando lo que estaba bien o mal según el criterio de alguien desconocido que a ella le importaba poco. Así que Johari, entre otras muchas rebeliones, rara vez escondía bajo un pañuelo su pelo afro, hecho que facilitaba divisarla entre la multitud. No es que no le gustara la prenda; al contrario. La hermosa tela de colores tenía un significado muy profundo para las mujeres africanas y para ella misma: era un medio de protección contra la intemperie o los malos espíritus. Se decía que las malas energías viajaban en línea recta y su puerta de entrada era la cabeza. Así, cuando la rabia, la envidia o el miedo querían llegar hasta ella, primero se encontraban con el pañuelo colorido y se disipaban. Sin embargo, posteriormente se convirtió en un símbolo de opresión gracias a la esclavitud, y Johari arrancaba de raíz todo lo que intentara oprimirla como mujer y como ser humano.

Tampoco escondía su abultado vientre a pesar de los rumores que merodeaban. El principal y más extendido era que aquella criatura que albergaba en su interior nacería sin un padre que velara por ella y no debían acercarse por miedo a que su mal se extendiera entre la población.

El barco se encontraba cada vez más cerca y la muchacha caminó el trecho que le faltaba para alcanzarlo. Era la rutina en la playa del Bairro dos Pescadores: los hombres salían de madrugada a pescar y las mujeres aguardaban su regreso. La marea baja les permitía adentrarse hasta medio camino, donde se encontraban todos. Ellas llenaban de peces sus cuencos grandes y coloridos y los trasportaban hasta la playa para empezar con su comercio; ellos volvían a profundizar en el mar para intentar pescar más género. Así, una y otra vez.

Esa mañana, la rutina varió para muchos de los presentes, y para Johari cambió la de cada día del resto de su vida. Anuar ya estaba a su altura y se disponía a abrir la red cuando notó que algo no iba bien. La sonrisa con la que su hija normalmente lo esperaba había desaparecido en un instante y, ahora, el rostro bello y oscuro de Johari se había convertido en una mueca de dolor.

—¿Estás bien?

Bashira, la mejor amiga de Johari, la sujetó con rapidez por la cintura. Se encontraba justo detrás de ella, y no le pilló por sorpresa que el cuerpo de su amiga se doblara hacia delante y un quejido de dolor saliera de lo más profundo de su garganta. Desde hacía unas horas, cuando se encontraron en la orilla, había insistido en que algo le ocurría. Sus ojos brillaban más de lo habitual, tenía unas marcadas bolsas debajo de ellos y, lo más extraño, la vitalidad que la caracterizaba parecía haber desaparecido.

—¡Johari!, ¡Johari! —gritó su padre conforme el barco se acercaba del todo al ver que el cuenco verde se le había caído de las manos. Desembarcó de un salto, mojándose hasta la cintura, y se hizo con ella—. ¿Qué te ocurre, hija?

—Ya viene —le respondió ella con la voz entrecortada, sujetándose con ambas manos el vientre abultado—. Lo noto.

—¡Ayúdame a subirla! —le pidió Anuar a Emeka, el padre de Bashira.

Entre los dos hombres la cargaron en el barco y la tumbaron.

—¡Bashira, ve a pedir ayuda! —le ordenó su padre, viendo que la chiquilla, todavía desde el agua, observaba con horror la escena que acontecía—. Seguro que tu madre está lavando en la orilla. Ella sabrá qué hacer.

La joven corrió lo que la tira larga de tela colorida le permitió. Estaban acostumbradas a sus vestidos y se movían con soltura en el mar, pero no era lo mismo si tenías que trotar con urgencia.

Johari sintió la mano de su padre en el rostro, el sol calentando su cara y el olor a mar alrededor. También sentía dolor, mucho, pero sabía que en breve sería felicidad; una indescriptible y jamás vivida, o al menos eso esperaba.

Era desconocedora de su sino. No sabía si la madre de su amiga llegaría para ayudarla y tampoco creía firmemente en ningún dios que la ayudara, así que cerró los ojos y visualizó a Jason: sus ojos verdes como las hojas del árbol bajo el que le hizo el amor por primera vez y aquella piel clara que tanto contrastaba con la suya oscura. Recordó lo bellos que se veían sus cuerpos juntos, entrelazados, amándose. Pensó en él, en los momentos más bonitos que habían pasado. Y en silencio, como empezó y terminó su amor, le pidió por favor que todo saliera bien, que la vida que llevaba en su interior prosperara, y así tendría un motivo para desear que la suya propia lo hiciera.

Pocas horas después, Bashira daba la noticia de que la criatura había nacido. Como bien indicaba su nombre, era la portavoz de la buena nueva.

En este caso, el Mistura2 había llegado al mundo.

3

Chicago, 2018

Había perdido la cuenta de los cafés que me había tomado. Últimamente, era la única manera de mantenerme despierto en busca de la información que necesitaba, y eso requería horas y horas delante de los mapas y del ordenador. Mi despacho se parecía cada vez más al puto escondite de un psicópata que localiza a sus futuras víctimas, las fotografía, las pega en su corcho, las controla y va a por ellas. Solo que, en mi caso, en vez de personas, eran chimeneas de kimberlitas.

—Deberíamos salir, tomar una puta copa de whiskey y dejar ya el café. Pasar tantas horas aquí dentro no debe ser bueno.

Levanté la vista del mapa africano extendido sobre la gran mesa del rincón, en el cual garabateaba y señalaba los puntos clave. Rick me miraba con aspecto cansado, recostado hacia atrás en la silla. Yo no lo estaba; no podía agotarme algo que tarde o temprano sería mi propia mina de oro, por eso no entendía su postura.

—Tres trazos más —le pedí.

—Tres trazos más pueden suponer al menos dos horas.

Lo escuché, pero ignoré su comentario. Continuó hablando, aunque sus palabras se hicieron cada vez más tenues en mis oídos. Solo podía concentrarme en el recorrido de mi dedo, en la pantalla y en el papel que tenía a mi lado con las coordenadas enviadas por Ammpeiler. De reojo, comprobé cómo volvía a su trabajo.

—Lo tengo, lo tengo... —susurré mucho tiempo después mientras comparaba la pantalla del ordenador con el mapa y, de nuevo, con el papel—. ¡Sí, sí, sí! —grité—. Lo tengo, joder. Lo tengo.

En un nanosegundo, Rick se había levantado y situado a mi lado, con la mirada fija en el papel.

—No tiene pinta de ser una candelabrum —me comentó con voz apagada.

A pesar de que de los dos yo era el realista y él el fantasioso, tenía una habilidad innata de echar por tierra mis ilusiones.

—Aquí dice que lo es. Quizá se ve un poco más seca y marchita, pero sin duda es una de ellas —le aclaré, señalándola en la pantalla.

La Pandanus candelabrum era nuestro mejor descubrimiento. Ver una era intuir toneladas de diamantes bajo aquella planta tan semejante a las palmeras. Tan parecida era, que Ammpeiler tenía que verificar en persona que fuese una verdadera candelabrum. Lo único que la diferenciaba de la palmera convencional eran unas espinas que la envolvían; hablando de lugares con suelos ricos, claro. Si el país donde se encontraba era propenso a contener chimeneas de kimberlitas, raro resultaba que bajo la inofensiva planta no se escondiese una. Los niveles elevados de magnesio, potasio y fósforo en los terrenos donde había columnas de kimberlita suponían un buen fertilizante para la planta. Por eso era común que debajo de ellas se escondiera nuestro objetivo. Esto no siempre funcionaba, solo se trataba de una guía a seguir para no perdernos en un desierto inmenso de pistas.

Con rapidez, palpé sobre la mesa sin comprobar antes dónde se encontraba el móvil, como si apartar la vista del ordenador fuera a hacer desaparecer aquella planta. Solo dejé de mirar cuando tuve que buscar el número de Ammpeiler en la agenda.

—Jason, allí no son ni las cinco de la mañana —me informó Rick con voz cansada.

Colgué con pesadez. Tenía razón.

Ammpeiler era uno de nuestros trabajadores más fieles; entre otras cosas, por lo bien pagado que estaba. Solo necesitaba una llamada y una dirección para viajar hasta el lugar con la máxima rapidez posible y comprobar si habíamos acertado con la búsqueda. Por otro lado, impulsado por una generosa comisión, tenía su propio grupo de trabajadores que lo ayudaban a buscar minas de diamantes. Pero esa vez el africano no podía resolverme nada, así que tendría que esperar al día siguiente. Auguraba una larga noche de insomnio e incertidumbre.

—La has encontrado y no se moverá de ahí. ¿Podemos ir ya a tomarnos la copa? No es un capricho, es necesidad. Los seres humanos necesitamos que nos dé el aire fresco en el rostro, aunque sea de vez en cuando. Y el sol. Creo que estoy falto de vitamina D. —Lo miré con las cejas alzadas—. Te lo juro. Voy a hacerme una analítica para demostrártelo. Eres un explotador que no cuida a sus socios. Un día acabarás conmigo, y entonces te darás cuenta de la falta que te hacía.

Suspiré con pesadez mientras guardaba toda la información encontrada en el ordenador y en una memoria externa. Me puse de pie y cogí las llaves del coche ante la atenta mirada de Rick.

—Vamos a celebrar de antemano que hemos encontrado otra —claudiqué.

—Pero eso no significa que sea de buena calidad, Jason, ya lo sabes.

—Ya, pero significa que ahora tenemos una posibilidad entre cien, y hace dos minutos no teníamos ninguna.

—Definitivamente, tú eres de los que ve el vaso medio lleno.

El Miller’s Pub era el lugar perfecto. En él podías sentarte a la izquierda de la barra y comer cualquier cosa que imaginaras o pasarte a la derecha y disfrutar del ambiente de un pub mientras bebías y escuchabas algo de música entre luces nítidas. Aunque eran las once de la noche, no nos habíamos metido en el cuerpo más que café durante todo el día, así que un par de perritos calientes caramelizados antes de la copa nos habían sentado de maravilla. Dispuestos a desconectar un poco y por petición de Rick, dejamos a un lado el trabajo y nos centramos en otros temas; entre ellos, sus nuevos polvos y Maddie, su ex. Daba igual cuántas mujeres metiera en su cama, cuán deliciosas estuvieran o la capacidad que tuvieran de subirse encima y cabalgar hasta dejarlo medio inconsciente. Al final, siempre acababa pensando en la misma: en la celosa, controladora y posesiva de Maddie, a quien había dejado meses atrás, queriéndola mucho, según él, pero sin poder aguantarla a su lado más de medio minuto.

Entre copas y con tranquilidad, lo escuché repetir lo de siempre. Después de todo, eso es lo que hacemos los amigos. Así que una y otra vez lo escuché quejarse de que había vuelto a buscarlo, que no paraba de llamarlo y que siempre estaba a punto de claudicar, aunque nunca, o casi nunca, lo hacía. No por falta de ganas, pues estaba hasta las trancas por esa morenaza de rizos interminables, pero sabía que verse con ella era volver a lo mismo.

Poco más de cuarenta minutos después, decidimos marcharnos. A fin de cuentas, era muy tarde para que se impregnara de su deseada vitamina D.

—Mañana llegaré media hora tarde. —Me señaló con el dedo mientras exclamaba y caminaba hacia su coche, aparcado en la puerta de mi apartamento—: ¡Me merezco un descanso por todos esos minutos que siempre trabajo de más!

—Ni se te ocurra, Mooure.

Negué con la cabeza mientras él se marchaba riendo y yo me disponía a entrar en el portal. Sabía que sus amenazas eran ciertas; siempre llegaba tarde aposta y le importaban una mierda mis recriminaciones.

La llave ya estaba metida en la cerradura del portón principal cuando unos gritos llamaron mi atención. Me giré ligeramente para observar el callejón estrecho que se encontraba en la acera de enfrente, un poco más a mi derecha. El coche de Rick desaparecía veloz y se internaba en la oscuridad. Al hacerlo, me permitió la visión de unas chicas que se pegaban como salvajes. Me fijé un poco más. No se golpeaban las unas a las otras, sino que tres le pegaban patadas sin parar a un cuerpo que estaba en el suelo, el cual dejó de moverse en pocos segundos. Me di la vuelta y giré la llave. Aquello no era asunto mío, que se las arreglaran entre ellas como pudiesen.

Ya empujando la gran puerta de cristal y justo antes de darme la vuelta de nuevo, observé cómo una de ellas se agachaba para sujetar con violencia los pelos de la chica que estaba tumbada y golpeaba su cara contra el suelo a la vez que chillaba con rabia. Después se carcajeó muy fuerte, y todas alrededor imitaron su risa mientras gritaban que era una zorra.

Miré hacia el cielo y suspiré. ¿Cómo dejarla allí? Por impulso, saqué la llave, dejé que la puerta se cerrara y crucé la calle. No necesité decir nada para que notaran mi presencia. Solo escuchar mis pasos fue suficiente para que todas desaparecieran corriendo a través de la callejuela que se estrechaba cada vez más, sin dejarme reconocer sus rostros en la oscuridad. Tampoco es que fuera mi intención; con que no mataran a la chiquilla, me conformaba.

Una vez que se esfumaron, me puse en cuclillas frente a la chica, que se encontraba bocabajo. No había perdido el conocimiento. Emitía breves gemidos de dolor que luchaban por salir de su garganta. Con cuidado, le toqué un hombro y, tras comprobar que no me respondía, la giré con lentitud. Me quedé paralizado unos segundos al reconocerla a pesar del labio ensangrentado, los rasguños y los pelos enredados y pegados en la cara debido a su propia sangre.

—¿Adriana?

Creí recordar que ese era su nombre.

Intentó abrir los ojos, aunque sin éxito. Su cuello se movió de manera casi imperceptible, pero el movimiento cesó y su rostro cayó hacia el lado izquierdo a la vez que un hilo de sangre se deslizaba desde la nariz hasta la mejilla.

—Joder —mascullé—. ¿Qué te ha pasado? ¿En qué lío te has metido?

No me respondió, solo abrió los ojos un poco más y me enfocó con ellos. Estaban hinchados, casi cerrados y dolidos, pero el celeste tan llamativo atrapó mi atención.

Tenía que hacer algo, no podía dejarla allí. Pensé en la posibilidad de subirla a casa y llamar a Brannon cuando estuviese un poco mejor. Me puse de pie y lo medité un segundo. No, no era buena idea. Mejor llamaba a una ambulancia y que se encargaran de ella. No tenía por qué provocarme a mí mismo más quebraderos de cabeza de los que ya tenía. Saqué el móvil del bolsillo y, antes de buscar el número de emergencia, la miré otra vez. Había cerrado los ojos; creí que, ahora sí, inconsciente. Suspiré con pesadez, me agaché, metí mis brazos con cuidado bajo sus piernas y su espalda y la cargué sin esfuerzo hasta el bloque y el ascensor.

Cuando las puertas del elevador se cerraron, Adriana se movió y acomodó la mejilla sobre mi pecho. Ahora que la tenía más cerca, la observé. Vestía un pantalón corto que en algún momento debió ser blanco y una camiseta amarilla de tirantes finos. Uno de ellos estaba roto, caído hacia abajo y casi descubriendo uno de sus pechos. Los pantalones se encontraban manchados y rasgados, supuse que de haber sido arrastrada por el suelo. Me sorprendió lo poco que pesaba y lo ligera que parecía en mis brazos.

Cuando llegamos arriba, tuve que recostarla más sobre mí para poder estirar la mano hasta la cerradura sin que se cayera. Un penetrante olor a alcohol me invadió la nariz a pesar de haber bebido yo también. A oscuras, crucé el pasillo hasta el final, entré en mi habitación y la tumbé sobre la cama. Cuando encendí la luz, seguía con los ojos cerrados, sin inmutarse. Por un momento, me asusté de verdad. Su mal aspecto no ayudaba. Me acerqué para comprobar si solo estaba dormida y solté un suspiro que acompañó a su respiración. Aprecié que, aunque olía a alcohol, el aroma de su perfume de fresa era más intenso y agradable.

Le eché un vistazo al reloj. Eran casi las tres de la mañana. En pocas horas tenía que levantarme, si es que había suerte y con todo aquel lío me acostaba. Volví a mirar a la chica y barajé las opciones de llamar a su padre o esperar a que despertara para que ella misma decidiera qué hacer. Porque esperaba que se despertara. No me venía bien que alguien muriera encima de mi cama y comerme aquel marrón. Ojeé el reloj otra vez. Si llamaba a Brannon a esa hora, se asustaría. De nuevo, dirigí mis ojos hacia la chica. A simple vista, parecía tener heridas superficiales, pero aquellos golpes que había recibido contra el suelo... Eso podría haber provocado mucho más daño y no saberlo. Alguna vez había escuchado que no debe dejarse dormir a alguien que se ha golpeado la cabeza, y no sabía si era verdad, pero si no se despertaba en poco tiempo, tendría que hacerlo yo.

Me mantuve estático, sintiendo el impulso de quitarle la sangre de la cara, los brazos y las piernas y de curar aquellos raspones con mal aspecto antes de que se infectaran. Pero, uno, no era mi problema y, dos, no me pareció buena idea acercarme mientras dormía. Después de todo, solo era una muchacha de diecinueve años. Y la hija de mi socio.

Me preparé un café y me metí en el despacho para trabajar mientras esperaba a que despertase. ¿Qué iba a hacer? Mi cama estaba ocupada.

Había perdido la noción del tiempo, sumido entre papeles, cuando alguien golpeó la puerta semiabierta. Me giré con rapidez en la silla, sobresaltado. Tan ensimismado me encontraba en lo mío que no recordaba siquiera que ella estaba en casa.

—Pasa —le indiqué al verla a través de la ranura. Me recompuse con prontitud.

Abrió con cautela y se quedó en el umbral, con ambos brazos a cada lado de su cuerpo y mirándome sin decir nada. El tirante roto que descubría más de lo debido estaba atado al de su sujetador, tapando su pecho. Por lo demás, su aspecto era penoso: pelo enmarañado, heridas por todas partes, sangre seca, suciedad...

—¿Qué tal te encuentras?

—¿Qué hago aquí?

—Estabas en el callejón de enfrente mientras tres chicas te daban una paliza. —Torció el gesto con desagrado—. No supe que eras tú hasta que me acerqué. Pensé en llamar a tu padre, pero no sé si querrías... —Negó y apartó la vista, sin decir nada más—. ¿Quieres tomar algo?, ¿darte una ducha?, ¿cambiarte de ropa? —Le eché un vistazo de arriba abajo, reparando en los golpes—. Deberías curarte esas heridas, o se infectarán.

—No necesito tu ayuda.

Mis cejas se alzaron. Me recosté levemente hacia atrás en la silla y sonreí.

—No me dio esa sensación cuando perdiste el conocimiento en mitad de la calle, con la sangre corriendo rostro abajo y casi desnuda. —Elevó mucho la cabeza y apretó los labios, con el orgullo herido. Estiré el brazo—. Cruzas ese pasillo que da al salón y a tu derecha encontrarás una puerta. No necesitas llaves, tampoco para el portal de abajo. Si quieres un móvil para llamar a tu padre o a un taxi, puedes usar el mío. Buenas noches.

Giré la silla y me centré de nuevo en mis asuntos; una gran montaña de mapas con puntos clave me esperaba para ser revisada. Y, aunque no podía concentrarme porque notaba su presencia detrás de mí, fingí que lo hacía. Aguantó unos minutos, bastantes sin abrir la boca, supuse que luchando contra sí misma. ¿Qué le ocurría? ¿Acaso aquellas tías le habían arrancado media lengua a tirones?

—Está bien. Acepto esa ducha —me dijo mucho después.

Giré de nuevo mi silla. Relajado y tomándome todo el tiempo que se había tomado ella, entrelacé las manos y las apoyé sobre mi abdomen mientras la contemplaba con detenimiento. Mi escrutinio estaba poniéndola nerviosa porque, a pesar de que no se movía ni apartaba el contacto visual, las piernas sí que se meneaban impacientes.

—¿Y ya está? Eres un poco maleducada, pequeña Coleman.

Sus ojos hinchados se entrecerraron más, enfurecidos.

—¿Qué quieres que te diga? Si te parece, me arrodillo y te beso los pies.

—No es necesario, me conformo con la palabrita mágica que todos los padres les enseñan a sus hijos cuando alguien les ofrece algo de manera desinteresada o los ayuda, pese a no ser una obligación.

Suspiró y elevó los ojos al techo.

—Gracias —dijo con la boca pequeña y sin mirarme.

—¿El qué?

—Que gracias —repitió.

—Lo has dicho muy bajito, pero por suerte tengo buen oído.

Me levanté con toda la paciencia que pude —y no es que esa fuera una de mis virtudes a destacar—, pasé por su lado y la insté a que me siguiera hasta la habitación, donde cogí algo de ropa y toallas.

—Siento decirte que solo tengo ropa mía y que no es hora de encontrar nada abierto para comprar. Tendrás que conformarte con un bóxer y un pijama. —Asintió mientras se lo daba. Me exasperaba con tanto movimiento de cabeza y tan poca palabra—. Adriana, puedes hablar, no voy a comerte.

—Gracias —se limitó a decir, esa vez sin recelo.

Abrí la puerta del baño y le señalé el mueble.

—En el primer cajón tienes esponjas, y en el de allí, cepillo para el pelo y secador. Iré a prepararte algo caliente y lo necesario para las curas.

Desaparecí sin decir nada más mientras me arrepentía por segundos de la decisión tomada. Debería haber llamado a su padre en el momento que la encontré; ella estaría en su casoplón de oro, sus padres encargándose del asunto y yo descansando para poder aprovechar la mañana de trabajo que me esperaba, que era lo único en lo que debería centrarme.

Unos quince minutos después, apareció en la cocina.

—Te he dejado las toallas en el baño porque no sabía dónde ponerlas. Y traigo aquí mi ropa para que la tires.

—Vaya, pero si sabes formar frases completas...

Burlón, me giré para mirarla y cachondearme un poco, pero la intención se me truncó cuando la vi. Me quedé paralizado en el sitio y sin poder apartar los ojos de ella. Alargó el brazo y me entregó el montón de ropa arrugado. Yo la contemplé con tranquilidad. No se había secado el pelo, lo que lo hacía parecer un poco menos rubio, y estaba completamente peinado hacia atrás, despejando su rostro. Mi pijama morado le quedaba bastante grande y había tenido que darle varias vueltas a las mangas y a la cinturilla, ajustándosele así demasiado a un lugar en el que no quería detener mis ojos durante más tiempo del debido. Era bonita. Más que bonita. Si no hubiera tenido menos de veinte años y las circunstancias fueran otras, diría que era una diosa de ojos turquesa y boca de algodón a la que devorar con ansia.

Carraspeé y le quité los ojos de encima, obviando los pensamientos insanos que volvían a mi cabeza, como aquel día que la vi en casa de los Coleman. No sería la primera vez que una mujer mucho más joven que yo captaba mi atención ni que me acostaba con alguna, pero sí la primera ante la que tenía miedo de no poder controlar mi bragueta. Por el amor de Dios, ¿qué pensaría su padre si se enteraba de que su hija estaba poniéndomela dura con la cara lavada, herida y un pijama cuatro tallas más grande?

—Te he preparado un café —le comuniqué mientras me daba la vuelta hacia la encimera.

—Me vendrá genial como postre encima de la ginebra.

Intuí por su tono de voz irónico que sonreía con burla y me alegró notar que su ánimo mejoraba. Eso significaba que se encontraba mejor y que al menos no moriría en mi casa.

—A mí no me ha sentado nada mal encima del whiskey. —De reojo, comprobé que sí, estaba sonriendo—. Vamos a la habitación. Te curaré esas heridas.

Rodeó la taza con ambas manos y caminó delante de mí. «Mala idea, Jason», pensé cuando me recreé con la perfecta imagen de su culo redondo y el vaivén que los pasos provocaban en él.

Al pasar, se sentó en el filo de la cama y yo me dispuse a buscar el botiquín. Lo encontré con rapidez porque mi piso no tenía rincones donde guardar demasiadas cosas ni yo muchas pertenencias, no porque lo usara de manera asidua. De hecho, creía no haberlo hecho nunca. Mi madre siempre decía que estaba inmunizado y que los niños que jugaban descalzos en la calle estaban libres de enfermarse casi de por vida. Se habría reído de mí al verme con un botiquín en la mano, al menos uno sin plantas medicinales.

Cuando salí del baño, Adriana continuaba sentada, con las manos apoyadas en el colchón y la mirada perdida en la pared de enfrente. Abrí el botiquín, comprobé producto por producto cada fecha de caducidad y me agaché a su lado. Seguía mirando hacia delante, como si yo no estuviera allí, y después de las molestias que estaba tomándome, su manera de ignorarme me molestaba. Me entraron ganas de decirle que se encargara ella. Sin embargo, empapé la gasa y la acerqué a los arañazos que cubrían la parte baja del ojo. Intenté recordar cuándo fue la última vez que había hecho aquello por alguien. Nunca.

Contuvo la respiración cuando coloqué el apósito húmedo en su rostro pese a haberlo hecho con cuidado e intentando no acercarme demasiado. Mientras lo deslizaba por la mejilla, me fijé en los redondeles rosados que cubrían sus marcados y altos pómulos, ahora cubiertos de arañazos y hematomas. Sus ojos celestes se dirigieron a mí, muy de cerca, sin pestañear, y se quedaron clavados en los míos durante unos segundos. Resaltaban sobre su piel blanquecina y brillaban a pesar de estar medio cerrados. Sin aquellas horribles marcas, podría decirse que nada tenía que envidiarles a las modelos que vivían de su belleza.

Me alejé de esas perlas grandes y expresivas porque su escrutinio me incomodaba. No era esa incomodidad que te pone nervioso, pero tampoco la tranquilidad de poder mirarlos sin más. Era como si me advirtieran que tuviera cuidado, que me acercaba al peligro.

—¿Duele? —le pregunté, intentando sacar algún tema de conversación para romper aquel silencio tenso.

Negó.

—Está frío.

—¿Se puede saber qué ha pasado para que tres tías se ensañaran contigo de esa manera?

—¿Me creerás si te digo que no lo sé? No me acuerdo de nada.

—¿Ibas sola?

—Salí con mis amigas y con Robert. Solo recuerdo cuando él se marchó con sus amigos y nos despedimos en la puerta de la discoteca. No creía ir tan borracha para meterme en líos y no recordar nada después. Solo me tomé dos copas, y no suele pasarme. —Avergonzada por esto último, miró hacia la derecha y parpadeó varias veces seguidas. Estaba mintiendo.

Si no quería contarme la verdad, problema suyo era.

—¿Robert es tu novio?

Volvió a desviar la mirada, dudando si responder.

—Algo así.

—¿Y tu padre lo sabe?

Alejó la cabeza hacia atrás e impidió que le pusiera de nuevo la gasa sobre la cara, movimiento que dejó mi mano en el aire. Después empujó mi hombro para apartarme más de ella. No sabía qué había ocurrido, pero sus labios y cejas se contrajeron con molestia.

—¿Por qué debería saberlo? ¿Acaso vas a contárselo tú?

Suspiré.

—Mira, Adriana, no me interesan en absoluto tus rollos adolescentes de chicas malas y novietes inmaduros, y mucho menos tengo intención de ir corriendo a contárselos a tu padre. Solo me ha parecido un poco fuera de lugar que el tipo te deje sola y bebida en la puerta de una discoteca.

—No necesito ningún tipo que me cuide, ¡y no soy una adolescente! —bramó con más carácter del que me habría esperado de aquella niña dulce que aguantaba favorable y educadamente las cenas de papá.

—Ya... —Miré el botiquín con intención.

—Tu ayuda no era necesaria. Si no hubieras aparecido, se habrían cansado de golpearme en algún momento.

—Sí, cuando ya no pudieses respirar y te hubieran dejado los dientes en fila india sobre la acera. —Puso los ojos en blanco—. ¿Puedo terminar de curar esos arañazos o te las apañas tú sola, señorita independiente? Porque tengo mucho que hacer, y cada minuto que paso aquí pierdo dinero.

Se mantuvo en silencio, con la mirada clavada en mí. Supuse que se había rendido. Tampoco es que la llevara a ningún lugar discutir conmigo. Sus perlas celestes estaban perfiladas por unas circunferencias azules intensas, lo que las hacía más impresionantes si cabía, tanto que podía verme reflejado en ellas.

—¿Tienes hora para llegar a casa? —le pregunté al cabo de unos minutos en absoluto silencio. Uno que solo fue interrumpido de vez en cuando por alguna pequeña queja cuando le tocaba las heridas de los brazos.

—Pero ¿a ti qué te pasa? ¿Crees que tengo catorce años? Cox, mi padre pasa de todo lo que tenga relación conmigo, por si es eso lo que te interesa saber —me dijo con enfado—. Llegaré a casa con los calzoncillos y el pijama de un tío, oliendo a colonia de baño y el pelo mojado, y él ni siquiera se inmutará. Le dará exactamente igual si esta noche mi chico me ha dejado tirada en la puerta de una discoteca después de haber bebido o si eso ha derivado en una pelea en la que casi me matan tías que no conozco. Le importará una reverenda mierda si me dejo los putos dientes en fila india en la acera, y le dará igual saber si hay algún chico en mi vida o solo me acuesto con el primero que pasa y después me ducho en su casa para quitarme el rastro. A Brannon Coleman no le interesan más que los negocios y el dinero que eso produzca, ¿vale? Así que no tienes por qué preocuparte por mí, porque él no lo hará.

Fui a abrir la boca, pero la cerré sin saber qué decir. Cuando entré en la mansión Coleman y vi a su pequeña y única hija, de pelo impoluto, uñas de porcelana y un vestido que seguramente costaba cientos de dólares, pensé que sería la niña más mimada y feliz del mundo con la riqueza de sus padres. Sin embargo, y aunque ella había intentado emplear un tono pasota y desinteresado, sus palabras reflejaban rabia y dolor. ¿Era tanta la codicia de su padre que lo hacía alejarse de todo lo demás?

—¿Eres igual que él?

Su pregunta me pilló desprevenido.

—¿Cómo dices?

—Que si eres igual que él.

—No sé a qué te refieres.

—Me refiero a alguien volcado en un trabajo que da riquezas para no disfrutarlas plenamente con nadie. Alguien que no sabe lo que es querer de verdad por miedo a que se te acerquen por interés y no por amor. Un padre y marido que no les dedica tiempo a los suyos... —Su tono fue disminuyendo hasta convertirse en un susurro apenas audible. Yo no respondí, no sabía qué contestar, así que continuó—: Es fácil encontrar la respuesta. ¿Tu mujer te lo ha echado en cara alguna vez?, ¿te ha gritado que no tienes tiempo para ella?, ¿que solo vives negociando?... ¿Se enfada cada vez que te encierras en ese despacho hasta que amanece? Porque cuando he entrado y he visto lo que tienes sobre el escritorio, no he creído que fuera la primera vez que pasas la noche entera trabajand...

—No estoy casado —la interrumpí.

—Pues tu novia.

—No tengo novia.

Sus labios se abrieron levemente, mostrando sorpresa.

Pensé en Rick y en las veces que me reprochaba eso de que invertía mi vida en los negocios. Quizá la niña tuviera razón y yo me asemejara a su padre, pero no me gustó saber que me parecía a él, y menos que me hubiese hecho verlo una chiquilla inmadura que se pegaba palizas en puertas de discotecas tras emborracharse. Puede que fuera porque había investigado durante mucho tiempo a aquel hombre y conocía de sobra las atrocidades de las que era capaz. A veces, mientras me perdía entre papeles sobre su vida, me preguntaba cuántos años podría pasar en la cárcel una persona con tanta mierda acumulada debajo del culo.

—¿Aceptarás el ofrecimiento y te convertirás en su socio?

—Qué te importa —le espeté, molesto por el rumbo de la conversación.

Sus preguntas comenzaban a agobiarme y a dejarme fuera de juego, y a mí nadie me dejaba fuera de juego. Me enderecé sobre mi columna, sujeté con fuerza la gasa y, tras empaparla, le subí el pantalón del pijama. Terminaría con rapidez y veríamos cómo volvía a su casa: si la llevaba o venían a buscarla.

Sujeté su tobillo derecho y estiré su larga pierna, por la que no pude evitar pasear mis dedos más de lo necesario mientras me mantenía en absoluto silencio. A pesar de mi enfado, la zona de la entrepierna de mi pantalón crecía de nuevo, lo que hizo que comenzara a molestarme mi patética actitud. Joder, era un tío, y por mucho que quisiera, con esa piel debajo de mis manos, mi polla estaba por delante de la razón. Así que intenté pensar en otra cosa, pero la maldita mezcla de olores que desprendía no me permitía centrarme en algo que no fuera deshacerme de cualquier obstáculo que me impidiera desfogar aquel nerviosismo que sentía.

No.