Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Kult (Schätze der Unterhaltungsliteratur)

- Sprache: Deutsch

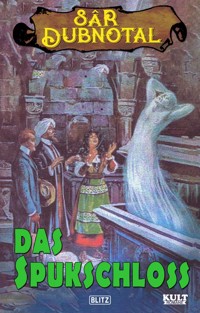

SÂR DUBNOTAL Nr. 1 enthält zwei Geschichten:Das Spukschloss von Crec'h-ar-VranSâr Dubnotal, der große Geisterbanner, ist ein Universalgelehrter, der sich überwiegend mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigt. Der Meister verbringt mit seinen Mitarbeitern in der Bretagne seinen Urlaub. In einem nahe gelegenen Spukschloss befragt Sâr Dubnotal einen Verstorbenen. Die Antworten sind unglaublich.Das Tischrücken des Dr. ToothDer Augenspezialist Dr. Tooth leidet unter dem Verlust seiner verstorbenen Frau, erfährt dann aber von ihrem Doppelleben und dass sie ihn mit seinem besten Freund betrogen hat. Wenig später geschehen seltsame Dinge und das Porträt seiner Frau beginnt zu bluten. Der Arzt wendet sich an den zufällig durchreisenden Sâr Dubnotal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 229

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Gerd Frank (Übersetzer)DAS SPUKSCHLOSS

In dieser Reihe bisher erschienen:

1001 Edgar Rice Burroughs Caprona - das vergessene Land

1002 Ernst Konstantin Sten Nord - der Abenteurer im Weltraum

1003 Unbekannter Autor Jack Franklin, der Weltdetektiv

1004 Robert E. Howard Die Geier von Wahpeton

1005 Robert E. Howard Abrechnung in den Los Diablos

1006 Robert E. Howard Steve Costigan – Seemann und Boxer

1007 Murray Leinster Der tollwütige Planet

1008 Robert E. Howard Grabratten

1009 Martin Winfried u. a. Percy Stuart

1010 Egon Schott Zurück vom Amazonas

1011 Gerd Frank (Übersetzer) Das Spukschloss

1012 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 2

1013 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 3

Gerd Frank (Übersetzer)

DAS SPUKSCHLOSS

SÂR DUBNOTAL Nr. 1

Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg Kaegelmann Logo und Umschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-782-5

Das Spukschloss von Crec‘h-ar-Vran

Ein dramatischer Urlaubstag

Am 8. August des Jahres 1889 löste ein ebenso schreckliches als auch unheimliches Ereignis um zehn Uhr abends Panik unter den sonst recht beschaulich lebenden Bewohnern des bretonischen Badeortes Trez-Hir aus. An einem der Fenster des alten – am Strand gelegenen – Landsitzes von Crec‘h-ar-Vran erschienen nämlich wie aus dem Nichts zwei menschliche Schemen, es handelte sich um zwei Frauen in Nachthemden. Sie ergingen sich in lauten Schreckensrufen und gestikulierten wie verrückt. Plötzlich kletterten sie über den Balkon und stürzten sich aus dem zweiten Stock des Gebäudes kopfüber in die Tiefe. Man hätte denken können, dass sie sofort tot gewesen wären, aber wie durch ein Wunder war dies nicht der Fall. Sie landeten auf ihren Füßen auf dem Hof des alten Schlosses und es dauerte nicht lange, bis sie am Rande des felsigen Hügels wieder zu sehen waren, auf dem der Landsitz errichtet worden war. Ein schrecklicher Sturm wütete am Himmel, der unentwegt von grellen Blitzen erleuchtet wurde. In ihrem Schein konnte man die beiden armen Kreaturen wie besessen über die felsigen Klippen rennen sehen. Eine von ihnen verlor dabei unglücklicherweise das Gleichgewicht, schwankte heftig hin und her und stürzte schließlich hinab auf den Strand, wo sie wie leblos liegenblieb. Um zu verstehen, was da geschehen war, muss man etwas weiter ausholen und die vorangegangenen Stunden Revue passieren lassen. Kurz vor dem geschilderten Ereignis lag der Ort Trez-Hir nämlich noch in absoluter Ruhe, wie jeden Abend. Dennoch schien heute Spannung in der Luft zu liegen, der Abend mit elektrischen Funken geladen zu sein. Kein Windhauch war zu spüren, obwohl die Badegäste seit Tagen sehnlichst darauf warteten. Ein seltsames, beklemmendes Gefühl überschattete den zu Ende gehenden Sommertag. Auf einer Seite der Felsen warteten die Aalfischerinnen auf das Einsetzen der Flut, um aufs Meer hinauszufahren. Die Frauen, ob jung oder alt, ihre hakenförmigen Arbeitsgeräte an den Füßen, schienen seltsam beunruhigt zu sein und unterhielten sich nur zögerlich und gedämpft. Kurze Blitze erhellten die Dunkelheit und die abweisende Silhouette des alten feudalen Landsitzes von Crec‘h-ar-Vran, der wie eine gewaltige Sphinx über den Klippen der westlichen Landzunge von Trez-Hir lag. Unwillkürlich blieben die Blicke der bretonischen Fischerinnen an dem düsteren, wuchtigen und efeuüberwucherten Granitbau hängen. Das unheilvolle Gefühl, das sie verspürten, schien weitaus eher von dort her zu rühren als von der bedrückenden Atmosphäre. Dort schien es keine Menschenseele zu geben und tatsächlich hieß es, dass Crec‘h-ar-Vran seit etwa fünf Jahren nicht mehr bewohnt sei. Plötzlich stieß eine der Fischerfrauen einen Laut des Schreckens aus: „Mein Gott!“, rief sie dann.

„Was ist los, Géno?“, fragten die anderen angstschlotternd. Einige Badegäste, die den Schrei gehört hatten, rannten besorgt herbei. Sie mischten sich unter die Fischerfrauen und bestürmten die alte Géno mit Fragen. Aber deren Zähne klapperten unentwegt und es sah so aus, als ob sie unfähig sei, auch nur einen vernünftigen Laut von sich zu geben oder sich zu bewegen. Über die zahlreichen Köpfe der Umstehenden hinweg wies ihr schräg von ihr abstehender Arm auf die Steilküste, an der sich die düstere Silhouette des unheilvoll wirkenden Schlosses erhob, jenes unheimlichen Landsitzes, den seit fünf Jahren angeblich kein Gast mehr betreten hatte. Zwei der Fenster waren mit einem Mal hell erleuchtet. Alle Augen waren der Richtung von Génos ausgestrecktem Arm gefolgt und so brach die Menge, vornehmlich der bretonischen Fischerfrauen, in entsetzte Rufe aus, als sie dieses Vorganges gewahr wurde. „Mein Gott!“, riefen auch sie und glaubten ihren Augen nicht trauen zu dürfen. Sie bekreuzigten sich und befürchteten sogleich unmittelbar bevorstehendes Unheil. „Oh, mein Gott!“

Auch die Badegäste starrten zum Landsitz hoch, konnten die klägliche Verfassung der Frauen aber nicht nachvollziehen. Einer von ihnen, der auf den kriegerischen Namen César Sabrejolle hörte, versuchte sogar, sich einen Spaß daraus zu machen.

„Nun, was ist los?“, rief er spöttisch. „Ist das alles? Warum veräppeln Sie uns, alte Géno?“

Natürlich schien der Vorgang, dass da an einigen Fenstern von Crec‘h-ar-Vran wie aus heiterem Himmel Licht drang, nicht außergewöhnlich zu sein, zumindest nicht für Leute, die mit der Geschichte des Landsitzes nicht vertraut waren. Die bretonischen Frauen hingegen kannten sie dagegen aus dem Effeff und deshalb regte sich auch die alte Géno sofort über diese verbale Ungebührlichkeit auf.

„Ich sollte euch veräppeln?“, schrie sie wutentbrannt. „Statt so dumm daherzureden, täten Sie, mein Bester, gut daran, besser unserem Beispiel zu folgen und für die armen Seelen zu beten, die dort oben aufgetaucht sind.“

Diese Worte wurden von einem angsterfüllten, aber beifälligen Gemurmel begleitet, das durch die Reihen der bretonischen Frauen ging, die sich wie eine Herde Schafe aus Angst vor einem sich nähernden Wolf eng zusammengepfercht hatten. César, der selbstbewusste Sprecher von vorhin, zuckte nur mit den Achseln und Gaston und Maxime, seine besten Freunde, taten es ihm gleich. Die drei Männer hatten einen Monat lang Urlaub in Trez-Hir gemacht, um sich in dem neuen und friedlichen Badeort an der armorikanischen Küste zu erholen, froh darüber, dem Trubel von Paris zu entgehen, von dem Lärm, dem Staub und dem Großstadtgewirr einige Zeit verschont zu werden. Fernab jeder Bahnstation und lediglich mit einer Kutsche erreichbar, hatten die drei unzertrennlichen Freunde für eine Weile gern all den kostspieligen und anstrengenden Vergnügungen der Metropole entsagt, um hier in der herb schönen Landschaft der Bretagne unter Freunden neue Kraftreserven zu tanken. Dabei war ihnen allerdings das Gerücht zu Ohren gekommen, dass es in dem düsteren Landsitz von Crec‘h-ar-Vran gelegentlich spuke.

Zu gewissen Stunden in dunklen Nächten sollten, nach hartnäckigem Bekunden der Ortsansässigen, die Mauern und Fenster des Schlosses in mehrfachem Wechsel von unheimlichen Flammen umzüngelt werden, vornehmlich jene zwei, von denen eingangs die Rede war. Und in klaren, mondhellen Nächten schwebe ein Gespenst zu einem dieser beiden, immer dem gleichen, Fenster, um dort unbeweglich und still zu verharren. Diese schreckliche Erscheinung werde stets durch unheimliche und seltsame Schreie angekündigt, deren Echo abgeschwächt, aber trotzdem deutlich vom Vorgebirge zurückschalle. Manchmal höre es sich aber auch wie auf Schieferdächer prasselnder Hagelschlag an, ein anderes Mal wie ungestüm an den Mauern rüttelnder Wind oder wie das trockene Klappern einer sich unentwegt öffnenden und schließenden Tür.

Außerdem gab es da noch die alte Souriman, eine aufgrund ihrer verblüffenden Heilkünste und dubiosen Beziehungen zu Korriganen oder Kobolden, an deren untersetzten und missgestalteten Körperbau ihr eigener ebenso erinnerte wie ihr unentwegt Grimassen schneidendes Gesicht, mehr gefürchtete als geschätzte Bettlerin des Marktfleckens. Sie wurde nicht müde, jedem, der es hören wollte, zu versichern, dass es sich bei diesem Spuk um keine Erfindung handele, sondern um eine unbestreitbare Realität, denn schließlich habe sie beim Glockenschlag zehn Uhr die arme gequälte Seele mit eigenen Augen am fraglichen Fenster gesehen, wie sie sich in ein Leichentuch gehüllt habe. Und war da nicht auch noch Fri-Dû, der dörfliche Wachhund von Le Boëc, der stets in dem Moment fürchterlich zu jaulen anfing, in dem jemand starb oder aber der Geist erschien? Unsere Badegäste jedoch hatten diesen Erzählungen kaum Beachtung geschenkt, die sie als dumme Märchen oder bloßen Unsinn abtaten, betrachteten sie doch alle Bretonen miteinander nur als Volk von abergläubischen Neurotikern und Trunkenbolden. Tennis, Krocket, die Flirts der schönen Madame X und der attraktive Badeanzug der lebenslustigen Madame Y ließen ihnen indes kaum Zeit, um über den düsteren Herrensitz nachzudenken, dessen einziger Zweck es zu sein schien, der Landschaft einen Hauch von Romantik zu verleihen. César Sabrejolle hingegen hatte allerdings schon mehrfach die Absicht gehabt, das Zentrum des hiesigen Aberglaubens kennenzulernen, aber es war alles andere als leicht, Zugang zu dem Landsitz zu erhalten. Der Sandstrand von Trez-Hir verläuft zwischen zwei granitenen Vorgebirgen und hat eine Länge von etwa einem Kilometer. Das Heidedorf Kerambellec, zu dem Trez-Hir verwaltungsmäßig gehört, liegt genau in der Mitte dieser beiden Gebirge, die aus furchterregenden Felshaufen, von einer Erdschicht notdürftig zusammengehalten, zu bestehen scheinen. Der Boden ist karg, zu armselig und besonders zu salzhaltig, um irgendetwas Anderes außer Flechten, Heidekraut oder Stechginster hervorzubringen. Aus der Vogelschau sieht es so aus, als sei Kerambellec nicht mehr als etwa achthundert Meter vom Schloss Crec‘h-ar-Vran entfernt. Aber um zu diesem Adlernest, das über dem Steilabhang der Küste lag und stark an die typisch rheinländischen Burgen erinnerte, zu gelangen, konnte man lediglich einen schmalen Ziegenpfad benutzen, der sich im Zickzackkurs auf atemberaubende Weise in die Höhe schlängelte. Aber was war das für ein Pfad, den man ohne einen erfahrenen Führer praktisch gar nicht nehmen durfte! Nebeneinander zu gehen war unmöglich. Der geringste falsche Tritt konnte fatale Folgen haben, jede abrupte Drehung lenkte den Blick auf grausige Abgründe, die aussahen, als habe man mit Axthieben die zyklopenhaften Felsen gespalten. Als Crec‘h-ar-Vran noch bewohnt war, begrenzte ein solider Zaun aus Eisenmaschen den Pfad, um Fußgänger vor fatalen Fehltritten zu bewahren; in der späteren Zeit jedoch verfiel dieser zusehends dem Rost, den Rest zerstörten die rauen Seewinde. So wurde der Aufstieg immer gefährlicher und es bedurfte all der Erfahrung und Tüchtigkeit Vater Le Boëcs, des Schlossverwalters, die nötigen Gänge zum Dorf und zurückzubewältigen. Dies hatte nahezu täglich und bei jedem Wetter zu geschehen, da ja der Lebensmittelbedarf in Kerambellec gedeckt werden musste. Aber nicht nur deshalb bewunderten die Gemeindebewohner die Unerschrockenheit und Tapferkeit dieses Mannes und seiner Gattin Soizic, sondern vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass die beiden bescheiden und zufrieden dort oben lebten, wo es niemand außer ihnen gewagt hätte, auch nur eine einzige Nacht zu verbringen. Die Furcht vor dem Schloss war so groß, dass es in der gesamten Gemeinde keinen einzigen Christenmenschen gab, der das Bedürfnis verspürt hätte, die Le Boëcs zu besuchen. Die Souriman war die Einzige, die gelegentlich hinaufkletterte, niemals aber lange dort verweilte. Wenn sie sich jedoch dazu entschloss, dann musste es schon einen besonderen Anlass geben, außerdem bedurfte es einiger stattlicher Gläser voll Rum und großzügiger Trinkgelder, die sie von der Frau des Verwalters erhielt, wenn sie deren Krampfadern behandelte. Angesichts dieser Schwierigkeiten hatte César Sabrejolle keine Lust verspürt, das düstere Schloss zu besuchen und das wäre vermutlich auch lange Zeit so geblieben, wenn nicht Génos Schrei seine Neugier und die seiner Freunde geweckt hätte. Inzwischen hatte der Sturm an Stärke zugenommen, dumpfes Donnergrollen begleitete die grellen Blitze, welche die Dunkelheit durchzuckten.

„Wir täten besser daran, ins Bett zu gehen!“, rief Maxime.

„Bist du müde?“, fragte Gaston.

„Nein, aber die Schleusen des Himmels werden sich bald öffnen und ich liebe es nicht, bekleidet ein Bad zu nehmen.“

„Lasst uns noch ein bisschen abwarten“, entgegnete der verwegene César Sabrejolle. „Wir stehen wie Feiglinge da, wenn wir jetzt weglaufen. Diese bretonischen Weiber werden denken, dass uns die Beleuchtung auf Crec‘h-ar-Vran Angst eingejagt hat. Aber wer lässt sich denn noch jetzt, am Ende des gegenwärtigen Jahrhunderts und nach den Arbeiten eines Comte, Reclus, Berthelot und Renan, von verwunschenen Häusern, Gespenstern und Irrlichtern verrückt machen?“

Plötzlich klopfte er sich heftig an die Stirn und rief: „Ich hab‘s! Natürlich, das ist es, ich habe die Lösung dieses Rätsels gefunden. Es ist alles klar. Oh, was waren wir doch für Idioten!“

„Na, dann erklär uns doch mal diesen Vorgang, wenn du kannst“, meinte Gaston herablassend.

„Schön, du bist ein Idiot, mein armer Gaston, denn du selbst hast uns heute Nachmittag erzählt, dass der Landsitz von Crec‘h-ar-Vran an drei Engländer vermietet worden ist.“

„Zum Teufel, ja, wo hatte ich nur meinen Kopf“, gab Gaston zu. „Sie sind mir ja gleich aufgefallen, diese Engländer! Ich habe sofort den Fahrer der Postkutsche nach ihren Namen gefragt.“

„Und? Wie heißen sie?“, fragte Maxime neugierig.

„Mr. und Mrs. Keepsake, das ist ein junges Ehepaar, und Miss Barbara Longemoore, die Schwester der Dame.“

„Oh, Barbara“, César kicherte. „Dann war es also die Flamme einer Kerze, die diese rechtschaffenen Fischerinnen von Kerambellec derart erschreckt hat!“

Maxime und Gaston stimmten in das Lachen ihres Wortführers ein. Den Bretoninnen hingegen entrang sich nicht die Spur eines Lächelns, mag sein, dass sie diese Worte nicht mitbekommen hatten oder aber, dass sie die Erklärung letztlich nicht überzeugte. Und die alte Géno murmelte zwischen ihren tabakgeschwärzten Zahnstümpfen: „Gibt es irgendeinen Grund, darüber derart zu lachen, bloß weil es dort oben ein paar Engländer geben soll? Kommen Sie, Messieurs, kommen Sie! Wenn diese verdammten Typen nicht gerade Teufel oder Zauberer sind, so wird es nicht lange dauern, bis sie es bereuen, dorthin gegangen zu sein.“

„Wie kann man nur so abergläubisch sein?“, murmelte Maxime.

„Und derart dumm?“, fügte Gaston hinzu.

„Wie bitte?“, fragte Géno, die ziemlich üble Laune hatte und nur undeutlich vernommen hatte, was die Männer gesagt hatten.

„Nichts, nichts, gute Frau“, beeilte sich Maxime zu versichern. „Wir haben nicht von Ihnen gesprochen.“

„Wir haben gerade vom Papst geredet.“ César kicherte.

Während sie sich unterhielten und die Stimmen an Stärke und Leidenschaftlichkeit zunahmen, starrten die Badegäste und Fischerinnen weiterhin auf das hochherrschaftliche Gebäude, das von den grellen Blitzen beständig erleuchtet wurde. Vom Strand her waren die äußeren Gebäudeteile des Landsitzes nicht einsehbar, dazu gehörte auch der etwas isolierte Trakt, den die Le Boëcs bewohnten. Da nur aus zwei Fenstern Lichtschein drang, sah die schwarze und düstere Masse von Crec‘h-ar-Vran aus wie ein Monster, das nach Beute Ausschau hielt.

„Das Ganze erinnert mich an eine hübsche und seltsame Geschichte, die mit Psycho, äh, Psychognosis zu tun hat, wie man das neuerdings nennt“, sagte César und lachte herzlich. „Eines Abends, als mich ein Gespenst erschrecken wollte, packte ich meine Büchse und jagte ihm die Ladung ins Kreuz. Das Resultat war erstaunlich: Mein Gespenst begann zu blöken wie ein Esel und rannte im Galopp davon. Es war ein Nachbar gewesen, der sich zur Geisterstunde verkleidet hatte! Zum Glück für ihn war mein Gewehr nur mit Grobsalz geladen, aber ich schwöre, dass sich der Bursche seinen Hintern ziemlich lange ...“

Ein neuerlicher schrecklicher Blitz zerriss die Nacht, dem heftiges Donnergrollen folgte und unterbrach seine Rede; gleichzeitig erschienen weitere Neuankömmlinge. Es handelte sich um drei Männer, welche die Dorfbewohner und Badegäste schon geraume Zeit neugierig beobachtet hatten. Das Bemerkenswerteste an einem von ihnen war neben dessen Größe das markante Aussehen, es wirkte edel, ernst und ungeheuer energiegeladen. Der Mann ähnelte einerseits einem Orientalen, war andererseits aber auch der westlichen Mode verhaftet und nannte sich Severus el Tebib.

War dieser eigenartige Name wirklich sein richtiger? Diese Frage stellten sich viele, doch musste sie einstweilen so stehen bleiben. Auch über sein Äußeres ließen sich nur Vermutungen anstellen, denn es gab keinen eindeutigen Hinweis auf seine ethnologische Herkunft. War er Franzose, Asiate oder Araber? Die Frage ließ sich nicht ohne Weiteres beantworten. Das harmonische, oval geschnittene Gesicht wurde von einem gekräuselten, braunen Bart umrahmt; der Oberlippenbart war gleichfalls braun und sehr gepflegt. Die hohe Stirn ließ auf ausgeprägte Intelligenz schließen. Alles in allem wirkte er dynamisch, klug und in physischer Bestform. Ganz erstaunlich an diesem außergewöhnlichen Vertreter einer unbekannten Rasse aber waren seine Augen, zwei große grünliche Augen, die auf eine Seele schließen ließen, von der ein Dichter ganz gewiss behaupten würde, dass sie höchste Herzens- und Bildungsqualitäten widerspiegele. Erstaunlich lebendig veränderten sie unentwegt ihren Ausdruck und die sanfte und bisweilen wilde Glut, die aus ihnen leuchtete, schien wie eine geheimnisvolle Flüssigkeit auch in die feinsten Ritzen und Nischen menschlichen Geistes dringen zu können. Severus el Tebib trug eine aufgeblähte weiße, mit Goldfäden bestickte Seidenhose nach Art der Hindumode, eine große Kaschmirschärpe und gefütterte Pantoffel. Eine Weste, ein satinierter Gehrock, ein weißes Hemd mit steifem Kragen, eine schwarze, in der Form eines haselnussgroßen Totenkopfes gebundene Krawatte und schließlich ein Turban aus Leinen vervollständigten das ebenso fremdländische als auch unpassend wirkende Habit, das trotz allem das eindrucksvolle und erhabene Aussehen seines Trägers nicht im Geringsten beeinträchtigte. Seit einer Woche wohnte Severus el Tebib in einem extra für ihn erbauten Haus, das man in der Art eines indischen Bungalows errichtet hatte und das bei späterer Gelegenheit noch beschrieben werden soll. Dieses Domizil stand auf einer Erhebung des östlichen Vorgebirges von Trez-Hir, es lag etwa eine Meile von Crec‘h-ar-Vran entfernt und dem Schloss beinahe direkt gegenüber. Am Strand war er nur sporadisch und ganz kurz erschienen. Woher war er gekommen? Wer war er? Weshalb hatte er diesen abgelegenen Winkel der Bretagne aufgesucht? Es war ein Rätsel. Was die beiden anderen Begleiter anbelangte, so war der eine von ihnen ein junger Mann von etwa 25 Jahren, dessen nationale Zugehörigkeit gleichfalls nicht bestimmt werden konnte, obwohl er auf französische Art und Weise gekleidet war, und der andere ein riesiger Hindu, der als Diener fungierte. Severus war seinen Gefährten vorausgeeilt und hatte die Gruppe um die bretonischen Frauen und die Badegäste erreicht; den Kommentar von César Sabrejolle hatte er gerade noch gehört. Diese Worte schienen ihn unangenehm berührt zu haben, denn seine Pupillen verengten sich zu schmalen Schlitzen und die Augen nahmen einen gelbbraunen Schimmer an. „Monsieur“, sagte er in einwandfreiem Französisch und ohne jeglichen Akzent, „wären Sie so freundlich, mir zu sagen, weshalb man sich hier zusammengefunden hat und, falls es Ihnen nichts ausmacht, auch zu erklären, weshalb Sie sich derart abfällig über Psychognosis äußern?“

Die Frage wurde so höflich gestellt, dass César, anfangs ganz verblüfft, rasch seine übliche Selbstsicherheit wiedergewann und bereitwillig alles erzählte, was er über das Schloss Crec‘h-ar-Vran wusste, vom Aberglauben der bretonischen Frauen berichtete und mit der Ankunft einer britischen Familie auf dem Schloss endete. Severus ließ seine Augen über die hell erleuchteten Fenster schweifen, seine Gefährten ebenfalls. „Das ist in der Tat seltsam“, murmelte er.

„Was ist da seltsam?“, fragte César nun seinerseits. „Was um Himmels willen? Sind Sie etwa ebenso abergläubisch wie diese unseligen Bretoninnen?“

„Bitte, lassen wir mal den Aberglauben beiseite, Monsieur“, antwortete Severus kühl. „Sie haben von Psychognosis gesprochen. Wissen Sie überhaupt, was das ist?“

„Was meinen Sie?“, fragte César.

„Nun, Psychognosis“, wiederholte Severus geduldig, „ist die Wissenschaft von der Erforschung der Seelen, der Geister, in all ihren Erscheinungen und Beziehungen zur materiellen Welt, wenn nicht sogar hinsichtlich ihres eigentlichen Kerns, der wiederum Gottes Geheimnis ist.“

„Und Sie glauben persönlich an diese Wissenschaft von der Erforschung der Seelen?“

„Ich glaube, dass die göttliche Allmacht unendlich ist.“

„Ebenso unendlich wie es offenbar die menschliche Leichtgläubigkeit ist“, entgegnete César sarkastisch.

„Ich könnte hier einwenden, dass es kein Zeichen von großer Intelligenz ist, sich über diese Dinge lustig zu machen. Ablehnung ist einfach. Falls einen irgendwelche Fakten in Verlegenheit bringen oder aber stören, ist es ja immer bequem, davor die Augen zu verschließen. Schließlich kann man dann mit der größten Selbstverständlichkeit sagen, dass man nichts sieht.“

„Das wird ja immer besser“, sagte César hitzig. „Also lassen wir uns ganz einfach von Spiritisten, Kabbalisten, Okkultisten und ähnlichen Scharlatanen der gleichen Sippschaft beschwindeln.“

Severus lächelte herablassend. „Obwohl ich persönlich keiner einzigen dieser Gattungen angehöre, so bin ich dennoch nicht befugt, über sie den Stab zu brechen. Ich fühle mich auch nicht bemüßigt, sie zu verteidigen. Aber für mich ist es unumstößliche Tatsache, dass einige von ihnen in der Lage sind, die menschliche Psyche dadurch besser zu erfassen. Natürlich gibt es unter ihnen auch schwarze Schafe, wie überall. Scharlatane, um Ihren Ausdruck zu verwenden, Trickser und Fälscher sind die größten Feinde jeder ernsthaften Wissenschaft. Sie und ihre dubiosen Praktiken sind es, die unsere Psychognosis in Misskredit bringen und ihre Fortschritte verzögern. Sehen Sie, Monsieur, Sie können versichert sein, dass ich mich gegen jene stets unerbittlich zeigen werde.“

Ohne eine Antwort Césars abzuwarten, wandte sich Severus el Tebib erneut an die alte Géno. „Glauben Sie wirklich, dass das Schloss verhext ist?“, fragte er.

„Es ist verhext, mein guter Herr!“, sagte Géno und umkrampfte ihre Hände. „Vor fünf Jahren ist der alte Graf de Tréguilly gestorben, nur wenige Tage vor dem Tod seines Sohnes, des Vizegrafen Jean, des Erben seines Namens und seiner Titel, und seit jenem doppelten Unglück war der Landsitz nicht mehr bewohnbar. Das beweist die Tatsache, dass Madame Gräfin nach dem Tode Ihres Gatten, Monsieur Jean, keinen Tag länger dort verweilen mochte und die Le Boëcs, die Braven, ihre Wohnung nach zehn Uhr abends nicht mehr verlassen wollen.“

„Heißt das, dass jene Phänomene sich immer erst ab zehn Uhr abends zeigen?“

„Genau das, Monsieur.“

„Ach, hören Sie doch auf“, warf Sabrejolle, immer noch nicht willens, seine verbale Niederlage einzugestehen, ein. „Die Le Boëcs haben doch ein Interesse daran, solche Gerüchte in die Welt zu setzen, um einerseits sicherzustellen, dass sie auf dem Schloss bleiben können und andererseits zu vermeiden, dass es Fremde gelüsten könnte, dort zu wohnen.“

„Mein Gott!“, schrie die Bretonin entsetzt. „Wie können Sie nur so abscheulich über die Le Boëcs daherreden! Sie sind gewiss die rechtschaffensten Christenmenschen der ganzen Gegend.“

„In diesem Fall gibt es in der Nachbarschaft eine junge Frau, die Neurotikerin ist, ohne es zu wissen. In all denjenigen Häusern, die man als verhext ansah, sowie deren Umgebung, hat man bisher stets ein junges Mädchen gesichtet, dessen Nervenkostüm offenbar erheblich gestört war.“

„In einem Umkreis von etwa achthundert Metern gibt es kein einziges Gebäude“, bemerkte Géno, deren Aufmerksamkeit kurzfristig vom Sturm abgelenkt worden war, der sich, ohne richtig loszubrechen, langsam in Richtung Kerambellec verlagert hatte. War der Himmel noch eben von rußfarbener Dunkelheit gewesen, so überzog ihn nun blendende Helle und verlieh dem verrufenen Schloss erneut ein ganz anderes Aussehen. Bei einem neuerlichen Blitz holte Severus seine Uhr hervor und warf einen kurzen Blick auf sie. „Eine Viertelstunde vor zehn Uhr“, sagte er zu César. „Monsieur, in exakt fünfzehn Minuten werden wir sehen, wer Recht hat, diese Frauen hier oder aber Sie.“

„Wieso das denn?“, fragte César erstaunt.

„Es wird nicht lange dauern und Sie werden es wissen. Aber vorher sollten wir noch in Richtung Vorgebirge gehen; es könnte sein, dass die Bewohner des Schlosses unserer Hilfe bedürfen.“

Der Skeptiker César war sogleich damit einverstanden, glaubte er doch noch immer, über seinen wortgewaltigen Widersacher den Sieg davonzutragen; seine Freunde folgten ihm. Die Bretoninnen hingegen begaben sich auf die zwischenzeitlich entstandenen Sandbänke, um sich auf die Suche nach Sandaalen zu machen, welche die Fischer der bretonischen Küste als attraktive Köder verwenden. Sie murmelten ein kräftiges „De profundis“, als sie gingen, um sich selbst Mut zu machen. Die Fremden erreichten gerade den Fuß des Vorgebirges, als sie durch eine Geste von Severus abrupt gebremst wurden. Von der Dorfkirche her erklang der erste von zehn Glockenschlägen und in Übereinstimmung mit dem Glockengeläute war das durchdringende Gejaule eines Hundes zu vernehmen, der offenbar zu erahnen spürte, dass sich im Umfeld des Schlosshofes möglicherweise der Tod zeigen würde. César Sabrejolle und seine Freunde verloren schlagartig ihre Selbstgefälligkeit. Je länger die Nachtglocken läuteten, umso grausiger wurde das Heulen des Hundes. Und seltsam. Während das Licht in den beiden Fenstern des Schlosses urplötzlich erlosch, vermischten sich die vom Wüten des Sturmes erstickten lauten Notrufe von Frauen mit der düsteren Klage des Wachhundes. Die inzwischen schon weit vom Strand entfernten Bretoninnen wurden von Schrecken und Panik erfasst, ließen ihre Fische im Stich und rannten zu ihren Wohnungen, so schnell sie ihre Beine nur trugen. César Sabrejolle hätte es ihnen gerne gleichgetan, doch es gelang ihm nicht, sich von der Stelle zu bewegen. Seine Eitelkeit zwang ihn jedoch, das keinesfalls zuzugeben.

„Wir haben von Geheimwissenschaften gesprochen, Monsieur“, sagte er zu Severus, „ich denke, wir sind bedient fürs erste.“

„Gut möglich“, entgegnete dieser. „Aber denken Sie an die Worte von Shakespeares Hamlet: Es gibt Dinge im Himmel und auf Erden, Horatio, von denen unsere Vorstellungskraft nicht einmal zu träumen vermag!“

Wie um ihm unmittelbar rechtzugeben, zerriss ein fürchterlicher Blitz die Wolken. Der Horizont schien mit einem Mal in Flammen zu stehen, die elektrischen Entladungen vervielfachten sich unentwegt und schallten lautstark in den Klippenspalten wieder. Die Menschen konnten einander nicht mehr verstehen; die Wolken zerbarsten und zu allem Unglück ergoss sich sintflutartiger Regen auf die Erde. Zur selben Zeit wurden die Schreie im Schloss immer entsetzlicher, immer lauter, so dass das Ganze an die nächtliche Szene irgendeines Dramas von Aischylos denken ließ. Schließlich waren am Timbre eindeutig zwei weibliche Stimmen auszumachen, die eine weitere, nämlich eine männliche, vergebens zu beruhigen versuchte. Das war der Moment, von dem wir eingangs gesprochen hatten. Im Lichte eines grellen Blitzes sahen Severus und seine Gefährten entsetzt, wie der Körper einer Frau im Nachtgewand über den Klippenrand taumelte, durch die Luft wirbelte und in den Sand zu ihren Füßen stürzte, wie ein großer, weißer Vogel.

Ein neuer Mieter

Am nächsten Mittag, bei angenehm warmer Sonne, die das blaue Wasser der Bucht von Trez-Hir glitzern ließ, bewegten sich zwei Männer auf den Landsitz von Crec‘h-ar-Vran zu. Sie hatten den Strand in seiner ganzen Breite überquert und ließen die Dorfkirche und die ärmlichen Behausungen von Kerambellec rechts neben sich liegen. Einer der beiden war Severus, der andere der junge Mann, der für gewöhnlich den ganzen Tag über nicht von seiner Seite wich. Bevor sie den engen und steilen Pfad zum Schloss einschlugen, lud Severus seinen Gefährten ein, neben ihm auf dem Felsen Platz zu nehmen. Der junge Mann gehorchte. Er bot auf den ersten Blick einen frappierenden Kontrast zu dem imposanten Severus. Sein blauer Marineanzug, sein Panamahut und seine gelben Schuhe verliehen ihm das Aussehen eines typischen Badegastes der damaligen Mode. Fast ebenso groß wie Severus, wenn auch weniger stark gebaut, war er gut proportioniert und muskulös, ohne athletisch genannt werden zu können. Seine langen blonden Haare fielen lockig auf seine Schläfen; er hatte eine zarte Haut und ein jugendliches, bartloses Gesicht. Seine Augen waren gleichermaßen lebhaft, unruhig und starr, genauso wie die seines Gefährten.

„Sind“, fragte Severus nach kurzer Überlegung, „die Engländer also abgereist? Ich war zu beschäftigt, um heute Morgen noch nach ihnen zu sehen. Im Übrigen hatte ich sie dir anvertraut. Und ich habe mich auf dich verlassen.“

„Ja, Meister“, antwortete der junge Mann respektvoll. „Miss Barbara, die von den Klippen auf den Sand gefallen ist, von Ihnen gefunden und umsorgt worden ist und der Sie damit das Leben gerettet haben, konnte im Verlauf des Vormittags nach Morlaix geschafft werden. Sie ist noch ganz schwach, aber die Furcht, die sie empfunden hat, war möglicherweise schlimmer als der eigentliche Sturz. In jedem Fall scheint ihre Genesung, Dank Ihnen, gesichert zu sein. Die Keepsakes haben mich jedenfalls noch einmal gebeten, Ihnen ihren tiefsten Dank auszusprechen.“

„Ich habe nur meine Pflicht getan, Rudolf“, sagte Severus. „Ich verstehe, dass die Keepsakes nicht zu spät nach Trez-Hir gelangen wollten. Ich bedauere nur, dass dieses überhastete Vorgehen mich daran gehindert hat, sie zu fragen, weshalb sie nicht diesen Ort ganz verließen, der doch für sie die Erinnerung an tragische Ereignisse darstellt, wie ich es eigentlich gewollt hätte. Weißt du übrigens, was dieses verrückte Verhalten der beiden Frauen ausgelöst hat?“

„Meister, unsere Informanten haben ihre Untersuchung sofort begonnen, aber diese sind noch lange nicht abgeschlossen und ich kann Ihnen nur das Wenige wiederholen, was sie mir mitgeteilt haben.“

„Ich bin ganz Ohr, Rudolf.“