9,99 €

Mehr erfahren.

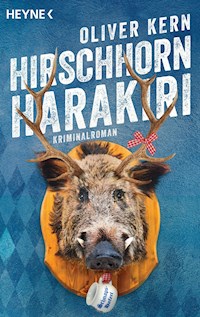

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fellinger-Serie

- Sprache: Deutsch

Das Sautrogrennen - für die einen eine legendäre Veranstaltung am Freudensee im Bayerischen Wald. Für die anderen eher die Regatta des ländlichen Proletariats. Zu diesen anderen zählt sich auch der Fellinger, seines Zeichens Lebensmittelkontrolleur und Hobbyermittler. Eigentlich wollte der Fellinger nämlich zur Polizei. Aber das ist eine andere Geschichte. Damals, beim letzten Sautrogrennen ist der Löffelmacher unter ungeklärten Umständen ertrunken. Tragisch. Und jetzt stirbt beim Bruder vom Löffelmacher, der sich als Gastronom verdingt, ein Tourist an vergiftetem Schweinsbraten. Ob beides zusammenhängt? Ehe er sich's versieht, hängt Fellinger mitten in einem neuen Fall.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 370

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Das Buch

Das Sautrogrennen – für die einen eine legendäre Veranstaltung am Freudensee im Bayerischen Wald. Für die anderen eher die Regatta des ländlichen Proletariats. Zu diesen anderen zählt sich auch der Fellinger, seines Zeichens Lebensmittelkontrolleur und Hobbyermittler. Eigentlich wollte der Fellinger nämlich zur Polizei. Aber das ist eine andere Geschichte. Damals, beim letzten Sautrogrennen ist der Löffelmacher unter ungeklärten Umständen ertrunken. Tragisch. Und jetzt stirbt beim Bruder vom Löffelmacher, der sich als Gastronom verdingt, ein Tourist an vergiftetem Schweinsbraten. Ob beides zusammenhängt? Ehe er sich’s versieht, hängt Fellinger mitten in einem neuen Fall.

Der Autor

Oliver Kern, 1968 in Esslingen am Neckar geboren, wuchs in der beschaulichen Idylle des Bayerischen Waldes auf. Er liebt gutes Essen, hält sich bei schwarzer Soße aber zurück. Kern lebt mit seiner Familie in der Region Stuttgart.

WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN

KÄFER

Ein Viertel aller Lebewesen auf diesem Planeten sind Käfer.

Bedenkt man diesen Umstand, ist es verwunderlich, dass man diesen Kerbtieren so wenig Beachtung schenkt. Selbst wenn, dann ist das vielleicht ein putziger Marienkäfer, der durchaus nett anzuschauen ist. Niedlich, schillernd bunt, sympathisch aufgrund der leicht unbeholfenen Art, wie er sich durchs kurze Käferleben bewegt. Bei einem Käfer schreien die Leute weniger oft Igitt als beispielsweise bei einer Spinne oder Kakerlake. Außer halt, er krabbelt auf ihrem Essen herum. Oder aus ihrem Essen heraus. Dann ist es schnell vorbei mit der Käferliebe. Erstaunlicherweise wird das Auftauchen eines Insekts in der Speise als besonders eklig empfunden, wenn es nicht bei einem daheim passiert, sondern im Wirtshaus. Diese geografisch basierte Diskrepanz zwischen Sympathie und Antipathie zeigt sich schon darin, dass man in aller Öffentlichkeit lauthals auf diesen eklatant unhygienischen Zustand aufmerksam machen kann, ohne dass es einem peinlich sein muss. Peinlich wird es in diesem Fall nur für den Wirt – und manchmal auch teuer.

Ist die Käferpopulation in einem Wirtshaus zu massiv, komme ich ins Spiel. Im Auftrag der Lebensmittelüberwachung Ostbayern. Und glauben Sie mir, ich habe ein Auge dafür. Außerdem finde ich Käfer niemals niedlich, egal wie farbenfroh und knuffig sie daherkommen. Die klugscheißerische Biene Maja hat uns da allen was Falsches eingeimpft. Der Marienkäfer und seine Genossen verfügen nämlich keinesfalls über große, einnehmende Kulleraugen. Dieser Eindruck entsteht höchstens durch eine den Betrachter raffiniert täuschende Chitinpanzerzeichnung.

Das mag für manch einen jetzt erschreckend klingen, aber dort, wo wir unsere Lebensmittel aufbewahren, gibt es Massen von Käfern. Und zwar nicht nur in abgewrackten Spelunken, Bahnhofsgaststätten oder Frittenbuden. Nein, nein, der Dicke unter den Kerbtieren findet sich überall. Nehmen wir zum Beispiel das Mehllager in einer Bäckerei. Mehlkäfer.

Grausam!

Schwarz, wie sie sind, sieht man sie leicht im weißen Pulver, möchte man meinen. Was dem pubertierenden Bäckerlehrling, der das Mehl sieben soll, in den meisten Fällen allerdings wurscht ist. Ein gescheiter Lehrling lernt schnell, dass ein geschroteter Mehlkäfer, im Vollkornbrötchen verbacken, hinterher quasi unsichtbar ist.

Grausam, aber proteinhaltig.

Nein, ich will niemandem den Appetit verderben. Ich nenne lediglich die Fakten.

Im Wirtshaus sind es ja eher die Rüssel-, Brot und Speckkäfer. Auch grausam. Doch trotz des anonymen Hinweises, der dieser Tage bei uns in der Dienststelle einging, finde ich beim Kirchenwirt nicht mehr Käfer als zugelassen. Er liegt sogar unterhalb der Toleranz, welche die Lebensmittelhygiene-Verordnung festschreibt. Hätte mich auch gewundert, wenn da was dran gewesen wäre, an diesem Anruf. Denn vom unbedarften Restaurantgast werden Käfer eher selten entdeckt, da das Insekt, wie auch in der Backware, fast nie am Stück serviert wird. So ein Käferbein ist unter gehackten Kräutern schwer zu identifizieren. Und sollte doch mal ein kompletter Krabbler verkocht werden, braucht es unter dem schummrigen Licht der Wirtshaustischbeleuchtung ein geschultes Auge. Kapern oder Käfer in feiner Soße; vom Appetit geblendet, sieht man je nach Typ keinen Unterschied, und auch geschmacklich bleibt der Coleoptera im Hintergrund. Deshalb verzichte ich persönlich auf Soßen aller Art. Die Soße bindet das Insekt. Bleibt der Teller trocken, kann das Viech noch davonkrabbeln, bevor der Braten serviert wird. Ein Käfer begibt sich grundsätzlich nicht freiwillig in unsere Nahrungskette.

Zur Beruhigung kann ich sagen, der Großteil dieser Gattung ist harmlos. Frisst halt mit, auf unsere Kosten, gibt das Verzehrte aber rein vom Nährwert her an uns Menschen im Vielfachen wieder zurück, sofern er selber verspeist wird. Was bleibt, ist der Ekel. Der ist bei uns genetisch verankert. Heißt es. Wobei ich das anzweifele. Kleinkinder probieren gerne mal Insekten, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Wo, bitte, greifen da die Gene?

Der einzige Käfer, der bei der heutigen Inspektion vom Kirchenwirt wirklich meine Aufmerksamkeit erregt, ist ein frischer, junger, der sich mitnichten in der Küche oder dem Lebensmittellager rumtreibt. Sie hat auch keine sechs Beine, sondern zwei sehr schlanke, unhaarige, gerade gewachsene. Außerdem hat sie ordentlich Brust. Und Augen, so grünlich-braun wie der Freudensee in der sommerlichen Hauptsaison. Weshalb ich mich im Anschluss an meine offizielle Begutachtung der konzessionsberechtigten Örtlichkeit – und nachdem ich meine Proben und Abstriche samt Laborkoffer im Wagen verstaut habe – noch auf eine Halbe an den Tresen setze. Der Kirchenwirt war ohnehin das letzte Etablissement, das heute auf meiner Liste stand. Weil ich also schon den ganzen langen Tag in die fettverspritzten, unhygienischen Abgründe diverser Gastronomiebetriebe gestarrt habe, will ich meinem Blick wenigstens zum Feierabend etwas Versöhnliches gönnen und der harten Arbeitsrealität ein wenig an Schärfe nehmen. Das geht prima mit einem Bier und noch viel einfacher, wenn sich obendrauf noch so ein hinreißender Anblick bietet. Selbst wenn der nicht mir allein vergönnt ist. Obwohl erst kurz vor 18 Uhr, füllt sich die Gaststube zusehends. Man merkt die Ferienzeit. Die vornehmlich niederländischen und norddeutschen Gäste dinieren lieber zeitig zu Abend. Der gemeine Tourist scheut das Risiko, dass es gegen später nichts mehr gibt und nur noch welke Blätter an der Salatbar rumliegen. Schließlich befindet man sich hier schon relativ weit im Osten der Republik und traut offenbar deshalb der Versorgungslage nicht so ganz über den Weg. Außerdem ist man ausgehungert vom Wandern, vom In-die-Schwammerl-Gehen und vom Schauen in die bergige Landschaft – oder was auch immer Urlaubsgäste bei uns in der Ecke so treiben. Die Knausrigen essen bei ihren Tagestouren selten unterwegs, außer vielleicht den Apfel, den sie vom Frühstücksbüfett oder aus einem zufällig auf der Strecke gelegenen Obstgarten mitgenommen haben. Schließlich hat man beim Kirchenwirt Halbpension gebucht, und dieses Arrangement muss ausreichen, um über den Urlaub zu kommen. Ja, man kann das kontrovers diskutieren, aber wer bei uns in der Gegend seine Ferien verbringt, der achtet in der Regel aufs Geld. Wir haben nämlich auch viele Schwaben hier, weshalb auf der Speisekarte das Wiener Schnitzel wahlweise mit Soße angeboten wird.

Soße: Käfer! Nur zur Erinnerung.

Ja, die Schwaben – und nicht nur die Schwaben – kommen, weil es bei uns eben noch billig ist. Schweinsbraten mit Knödel unter zehn Euro, das Schnitzel mit Pommes keine acht. Und alles regional, versteht sich. Da legt der bewusste Urlaubsgast heute Wert drauf. Stichwort Sanfter Tourismus. Billig, aber bio. Nicht so wie im Allgäu oder gar drüben bei den Österreichern. Am Wolfgangsee, in Kärnten, Tirol oder weiß der Teufel, wo die Kasnocken so viel kosten wie bei uns ein Rinderhüftsteak. Dementsprechend dicht ist mit einem Mal das Gedränge am Salatbüfett, das soeben von der zauberhaften Bedienung freigegeben wird. Ich muss da vielleicht doch noch einen Blick drauf werfen. Aus der Entfernung schaut es so aus, als hätte der Spuckschutz nicht den geforderten Winkel zur knackig frischen Auslage, den sonnengereiften Tomaten aus Holland und dem Rucola aus Italien. Doch bevor ich aufspringen kann, stellt mir der Ferdl mein geordertes Bier vor die Nase, von dem ich sicher weiß, dass es regional ist.

»Bevor dir die Augen rausfallen«, brummt er und schaut seinerseits seiner jungen Angestellten aufs wohlgeformte Hinterteil. Die tanzt gerade elegant um die Tische herum und beginnt, den Hausgästen die Vorspeise zu servieren. Leberknödelsuppe. Eine Zumutung bei diesen sommerlichen Temperaturen, aber offensichtlich die Art Verköstigung, die von einem niederbayerischen Herbergsbetrieb von Auswärtigen erwartet wird. Kostengünstig darf es sein, aber auch üppig und deftig, damit man in zweifacher Hinsicht das Gefühl hat, man bekommt was für sein Geld. Und selbstverständlich unabhängig von der Großwetterlage. Wobei es mir vorkommt, als interessierten sich die männlichen Gäste heute mehr für die Knödel auf Augenhöhe statt für jene in den Suppenschüsseln.

»Wer hat dir die denn vermittelt?«, frage ich nicht ohne Neid. Immer wieder wirft die adrette Kellnerin einen kessen Blick zu uns herüber an den Tresen.

»Die ist meinem guten Ruf gefolgt«, sagt der Ferdl, und man könnte glauben, er meint es ernst. »Wir sind hier immerhin das erste Haus am Platz.«

»Erstes Haus am Platz«, äffe ich ihn nach, was ihn ein bisserl beleidigt dreinschauen lässt. Er ist schon arg dünnhäutig geworden, der Löffelmacher Ferdinand. Außerdem macht er einen kränklichen Eindruck, obwohl er nach wie vor ein Bär von einem Mann ist. Hundertzwanzig Kilo bringt er leicht auf die Waage und überragt mich dabei um einen halben Kopf. Trotzdem wirkt er blass, wie er da hinter seiner Theke steht, da helfen selbst die zahllosen Sommersprossen nichts, die sich auf Stirn, Nase und Wangen tummeln. Er hat dunkle Ringe unter den trüben blauen Augen, die eine Spur zu wässrig sind. Sein rotes Haar ist licht geworden, und obwohl er zwei, drei Jahre jünger sein dürfte als ich, sieht er deutlich älter aus. Das Leben als Gastronom geht halt an die Substanz, das ist bekannt. Wobei es den Löffelmacher gerade in den letzten Jahren auch privat arg gebeutelt hat, und so was lässt sich nicht verbergen.

»Die Mila ist eine echte Fachkraft und versteht sich hervorragend mit den Preißn. Die hat in Hamburg im Kempinski gelernt«, fügt er an und reibt sich seine unrasierten Wangen.

»Hamburg. Kempinski. Aha. Und dann kommt sie nach der Ausbildung ausgerechnet in unser Kaff. Da hat sie sich beruflich ja nicht unbedingt verbessert.«

»Was willst du denn an der noch verbessern?«, fragt der Ferdl, und ich staune darüber, dass dieser meist bärbeißige Mensch zeitweilig doch über Humor verfügt. Da fällt mir ein, dass er beim Schafkopfen auch gelegentlich lacht, sofern er es überhaupt schafft, sich mal für ein paar Stunden von seiner Wirtschaft loszueisen, um mit uns zu karteln. Ob seine seltenen Heiterkeitsausbrüche dabei vom Bier oder von unserer Gesellschaft herrühren, habe ich noch nicht herausgefunden. Ganz sicher jedenfalls nicht daher, weil er immer gewinnen tät. Da ist nämlich eher das Gegenteil der Fall. Prompt kommen mir seine Spielschulden in den Sinn, die er bei mir hat. Frei heraus erinnere ich ihn daran. Woraufhin er gleich wieder eine mürrische Lätschn zieht. Widerwillig greift er nach dem Geldbeutel, holt einen Hunderter heraus und knallt ihn mit der flachen Hand vor mir auf den Tresen. Die Gäste in unmittelbarer Nähe drehen sich nach uns um.

Der braucht sich gar nicht so anstellen – das Geld war längst überfällig. Vielleicht stimmt es ja doch, was die Leute reden. Dass er knapp bei Kasse ist. Oberflächlich betrachtet schaut es zwar nicht danach aus. Das Haus ist voll, der Laden brummt. Aber die Ferienzeit ist kurz, und man hört das ein oder andere. Der Umbau vor fünf Jahren, vom stinknormalen Landgasthof mit ein paar spartanischen Pensionszimmern zum exklusiven Wellnesshotel, war gewiss nicht billig. Diese Tilgungsraten und Kreditlaufzeiten möchte ich mir von meinem Finanzinstitut des Vertrauens lieber nicht an die Wand projizieren lassen.

»Firma dankt!«, sage ich und stecke den Schein in die Hosentasche, bevor er es sich anders überlegt. Dann konzentriere ich mich wieder auf die anmutigen Bewegungen der Bedienung, die im Moment ein Tablett mit Schweinsbraten, Semmelknödeln und Krautsalat zu einem der Tische balanciert. Der Ferdl bückt sich derweil runter zur Durchreiche hinter der Theke. »Macht mir auch einen Schweinsbraten! Jetzt, wo der Herr Inspektor bescheinigt hat, dass bei uns alles keimfrei ist, kann ich euch ja wieder trauen«, schreit er mit seinem überlauten Organ in die Küche. Daraufhin wird das Topfklappern dort drinnen eine Spur aggressiver. Auch eine Form, seinen Unmut kundzutun.

Unverzüglich stelle ich fest, dass mir ebenfalls der Magen knurrt. Aber ich beherrsche mich. Es mag zwar in der Küche vom Löffelmacher Ferdl im Rahmen der Hygienevorschriften alles in Ordnung sein, aber ich weiß, was ich weiß, und vor allem, was ich gesehen habe. Und das war, nicht nur auf den Kirchenwirt bezogen, schon seit Langem des Guten zu viel. Das wahre Leid des Lebensmittelkontrolleurs. Einen Gastronomen, der mein uneingeschränktes Vertrauen besitzt, gibt es nicht. Leider muss ich, schon allein weil ich nicht verhungern will, gelegentlich eine Ausnahme machen. Ein Konflikt, der innerlich an mir nagt, oftmals schlimmer als der Hunger selbst.

Mein bevorzugter Wirt ist der Pauli. Dem seine Küche ist zwar keinen Deut besser, allerdings schaue ich keinem so genau und kontinuierlich auf die Finger. Deshalb reißt er sich total am Riemen. Heute wird der Pauli allerdings noch auf mich warten müssen, bis mein Bier leer ist. Insbesondere, weil er über nichts vergleichbar Attraktives an Servicekräften verfügt. Nachdem sich diese Mila hier so schön anschauen lässt, fühle ich keinen Anreiz, den Gerstensaft allzu eilig hinunterzustürzen, Kohldampf hin oder her.

Verschwindet sie zwischenzeitlich in der Küche, fasse ich die Gäste ins Auge, was durchaus ebenfalls einen gewissen Unterhaltungswert hat. Vor mir, am großen, runden Stammtisch, hocken die üblichen Verdächtigen. Männer von der Freiwilligen Feuerwehr, zwei, drei Fußballer von der AH und ein paar von den Eisstockschützen. Es sind immer die Gleichen, die da ihre Köpfe zusammenstecken, sich an ihren Halbegläsern festhalten und den Schnupftabak rumgehen lassen. Sie diskutieren heftig über das anstehende Volksfest. Welcher Verein welchen Dienst im Bierwagen schiebt und wer die Grillhendl verkauft. Eine Diskussion, die sich in ihrer Heftigkeit ein aufs andere Jahr wiederholt, weshalb ich nicht wirklich hinhöre. Weiter hinten im Gastraum, da, wo die Tische naturbelassene Leinentischdecken haben und alles schön stimmungsvoll eingedeckt ist, sitzen die Urlauber und ein paar Leute, die aus Passau raus aufs Land gefahren sind, weil bei uns am Schweinsbraten zwei Euro gespart sind, gegenüber selbigem Gericht in der Stadt. Dass sie dabei das Vierfache an Benzin verfahren, das kalkulieren sie nicht ein, diese Kalbsköpf. Was soll’s, mir kann das ja wurscht sein. Die Städter halten sich grundsätzlich für was Besseres, und in dem Glauben wollen wir aus dem Wald sie auch belassen. Sie distanzieren sich nicht nur rein optisch von uns Waidlern, sondern auch in der Wahl ihrer Getränke, die vor ihnen auf den Tischen stehen. Man trinkt gekühlten Chardonnay, unter Umständen auch Guavesaft-Schorle, falls man noch fahren muss, oder stilles Mineralwasser. Das ist en vogue und macht mehr her als wie ein stinknormales Bier. Der Wein ist natürlich vom Aldi und das Wasser aus dem Hahn. Aber der Ferdl ist so schlau und schreibt in die Speisekarte, es sei durch Granitstein gefiltertes Quellwasser aus den Tiefen des Bayerischen Waldes. Außerdem garniert er es mit Limettenscheiben, damit sich der Preis von sechs Euro pro Karaffe rechtfertigt. Es geschieht ihr ganz recht, dieser Drei-Flüsse-Bourgeoisie, wenn sie von uns ein wenig übern Tisch gezogen wird.

Die echten Urlauber sind dahingehend wieder ganz anders veranlagt. Sie versuchen, Getränke und Speisen betreffend, sich den Einheimischen anzupassen. Dem Feeling wegen. Um für vierzehn Tage den Eindruck aufrechtzuerhalten, dass sie dazugehören. Oder um mal auszuprobieren, ob man auf Dauer so aussteigermäßig in der Wildnis leben könnte. Mei, wie ich sie leiden kann, unsere Preißn. Die echten genauso wie die, die gern welche wären und deswegen gekünstelt Hochdeutsch sprechen. Oder dieses überkandidelte Münchner Prosecco-Bayerisch.

Da fällt mir ein Herr mittleren Alters auf, der unscheinbar und allein an einem der Pärchentische bei der vertäfelten Wand gegenüber der Fensterfront sitzt. Er trägt Anzug. Klassisch dunkelblau. Etwas zu overdressed, aber immer noch gescheiter als Landhausstil-Lederhosen und Karohemd. Sein Haar ist weißblond und sauber über die lichten Stellen gekämmt. Auf seinen pockennarbigen Wangen blüht eine ungesunde Röte. Gerade noch hat er andächtig den Schweinsbraten in sich hineingeschaufelt, da zuckt er mit einem Mal wie vom Blitz getroffen zusammen. Urplötzlich schlägt die Gesichtsröte in ein ungesundes Grün um. Da krabbelt doch hoffentlich kein Käfer aus dem Semmelknödel, denke ich noch, als er schon zitternd seinen Finger in den Hemdkragen hakt und ihn aufreißt. Er japst wie ein Karpfen auf dem Trockenen und verdreht die Augen. Fahrig greift er nach seinem Pils, aber es rutscht ihm aus den Fingern und ergießt sich über die grob gewebte Leinentischdecke und das Trockenblumengesteck. Eine Sekunde darauf kippt er nach vorne. Die malzige Biersoße spritzt nach allen Seiten, als er mit seinem eckigen Schädel mitten hinein in sein Abendessen fällt.

KULTURUNTERSCHIEDE

Der Herr im Schweinsbraten ist nicht mehr zu retten. Das erfasse ich augenblicklich, intuitiv und unmittelbar vor allen anderen, ohne dass ich persönlich große Erfahrung im Sterben habe.

Die nächsten Minuten verfolge ich das Geschehen eigenartig paralysiert. Nach einer längeren Schrecksekunde springen gleich drei vermeintliche oder von mir aus auch echte Ärzte auf, die sich unter den Gästen befinden. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt! Unverzüglich und im Wechsel leiten sie Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Tja, vielleicht sollten sie besser den Hansi vom Stammtisch ranlassen. Der hat sich ebenfalls erhoben und zu den Ersthelfern gesellt. Immerhin ist er Feuerwehrkommandant und beherrscht die Herzdruckmassage, wie er zwischendrein immer wieder verlauten lässt. Aber der Hansi darf nicht ran. Er hat ja auch nicht studiert.

Den Studierten gelingt allerdings auch keine erfolgreiche Reanimation, wie sich nach zehn, fünfzehn Minuten herausstellt. Was ich nicht zwingend der Fähigkeit dieser Ärzte anlaste, selbst wenn einer der drei Veterinärmediziner ist, wie ich mittlerweile in dem allgemeinen Tohuwabohu aufgeschnappt habe. Wie schon erwähnt, es ist schlichtweg nichts mehr zu machen. So wie der Herr vornübergekippt ist, hatte das was Endgültiges. Eine Endgültigkeit, die mir von vornherein bekannt vorkam. Ähnliches habe ich schon einmal miterlebt, und auch da kam jede Hilfe zu spät. In besagtem Fall war es zwar kein Norddeutscher, sondern ein Ortsansässiger, doch beim Sterben sind wir alle gleich.

Es ist, wie es ist, und auch wenn es traurig ist, muss man die Tatsache akzeptieren. Der Herr mit der Biersoße und den Semmelknödelresten im Gesicht ist auf spektakuläre Weise jenem Schwein nachgefolgt, das man ihm vorgesetzt hat. Ich sollte mein Bier austrinken und gehen, denke ich, bleibe aber, wo ich bin. Morbiderweise kommt mir nämlich in den Sinn, dass es noch interessant werden könnte. Nicht, dass ich jetzt besonders voyeuristisch veranlagt bin. Sicher nicht, wenn es um das Begaffen von Unfällen und Todesopfern geht. Ich kann mir nicht erklären, was mich hier noch hält. Ein Bauchgefühl? Was weiß ich.

Als Nächstes erscheint unsere Allgemeinärztin, Frau Dr. Franziska Höllmüller, und obwohl der Anlass ihres Erscheinens kein freudiger ist, freue ich mich trotzdem. Auch wenn sie natürlich keine Zeit, ja nicht einmal einen Blick für mich übrig hat. Was man verstehen kann, immerhin ist sie im Einsatz.

Ja, so schnell kann’s gehen. Wie ich da nach wie vor am Tresen vom Kirchenwirt rumstehe, habe ich plötzlich zwei hübsche Ärsche zur Auswahl. Und obwohl das Hinterteil von der Höllmüllerin locker zwanzig Jahre älter ist, schaut es auf seine Art nicht weniger einladend aus wie das von der Servierdame Mila.

Die Höllmüllerin übernimmt die Reanimation, schüttelt aber sehr bald darauf ebenfalls den Kopf. Schweiß glänzt auf ihrer Stirn. »Hat wer gesehen, was genau passiert ist?«, richtet sie ihre Frage an die immer noch konsterniert dasitzenden Gäste.

»Das war bestimmt der Schweinsbraten«, schreit der Toni vom Stammtisch herüber. Er meint es scherzhaft, aber nach der Reaktion der Leute zu urteilen, potenziert dieser unüberlegte Zwischenruf die vorhandene Unruhe innerhalb von Sekunden um ein Vielfaches. Leute fassen sich an die Magengegend, reiben sorgenvoll ihre Bäuche, kriegen große Augen oder schenken ihren Tischnachbarn bedauernde Blicke. Auweh, du hast doch dasselbe gegessen!

»So ein Schmarrn!«, brüllt daraufhin der Ferdl hinterm Tresen hervor.

»Ja, und warum ist dann der Fellinger da?«, wirft einer der Eisstockschützen ein.

Lasst mich da raus, will ich sagen, da schießt auch schon der Ferdl um den Ausschank herum wie ein Kugelblitz und stürmt auf die Stammtischbrüder zu. Es folgen Stühlescharren und ein kleines Gerangel. Ein kaum nennenswertes Hinundhergeschubse, begleitet von lautem Geschrei, was andere Kulturkreise durchaus für einen Volkstanz halten könnten. Beleidigungen werden ausgetauscht. Im Grund genommen geht es darum, wie es dem Toni einfallen kann, den einwandfreien Schweinsbraten vom Kirchenwirt zu beschuldigen. So in die Richtung, aber dermaßen unartikuliert, dass nur hier Beheimatete der verbalen Auseinandersetzung folgen können. Gut, es ist auch eine Watschn im Spiel, soweit ich das von meiner Warte aus zu beobachten vermag. Wobei ich die Watschn nicht sehe, sondern nur höre, und in dem Pulk auch nicht ausmachen kann, wer sie sich eingefangen hat. Aber alles in allem bleibt der Disput im Rahmen, und es gibt keinen Grund, nervös zu werden.

Eigentlich.

Fünf Minuten später, als sich die Gemüter bereits ohne größere Verluste wieder beruhigt haben, stellt sich heraus, dass doch irgendwer nervös geworden ist. Ich weiß nicht, wen die Schnapsidee überkam, die Polizei zu informieren, aber ich tippe auf einen der Urlaubsgäste. Einer, der mit den kulturellen Unterschieden eben nicht so vertraut ist und den die kleine Rangelei verängstigt hat. Oder es war einer, der sich einfach gern wichtigmacht. Ein Gschaftlhuber, der dann auch gleich was hat, was er auf Youtube stellen kann. Wie auch immer, es war jedenfalls eine komplett überzogene Reaktion. Besser wäre gewesen, den Umscheider Ernst anzurufen. Der wäre mit Leichenwagen und Zinksarg angerückt, das Drama wäre schnell beendet gewesen, und man hätte den Abend vielleicht noch retten können. Stattdessen, so beginne ich zu ahnen, steuert das Drama jetzt einem unkalkulierbaren Höhepunkt entgegen. Und zwar in Gestalt vom Kronawitter, der soeben die Volksbühne betritt.

Polizeimeister Kronawitter ist auch ein Käfer. Untersetzt und behäbig, langsam in seinen Bewegungen und seinem Denken. Sorte Kartoffelkäfer, sage ich mal, nur mit geringerem Intellekt ausgestattet. Völlig ganglienlos sozusagen. Dafür mit Haarwuchs. Kackbraun gelockt. Dazu ein Doppelkinn. Grundsätzlich blass, jedoch mit roten Pausbacken und dazwischen einem spitz zulaufenden Zinken. Irgendwie passt nichts zusammen bei diesem Mann. Als wenn der liebe Herrgott das genommen hätte, was irgendwo anders noch übrig war, um es mit Gewalt aneinanderzufügen. Dürre Käferbeinchen tragen einen ordentlichen Ranzen, über dem das senffarbene Uniformhemd spannt. Damit es nicht aus der Hose rutscht, bewegt sich der Kronawitter möglichst wenig, weshalb er sich auch erst mal blöd und untätig neben der Höllmüllerin in Stellung bringt, die nach wie vor bei dem Verstorbenen kniet. Vermutlich ist sie gedanklich schon bei ihrem Protokoll der Leichenbeschauung.

Mir kommt der Gedanke, dass es nun zu spät ist, die Situation zum Guten zu wenden. Wenn auch zum Guten bei einer solchen Tragödie der falsche Ausdruck ist. Zum Guten für den Rest von uns, die da beim Kirchenwirt in der Gaststube versammelt sind. Mich eingeschlossen. Jetzt, da wir unvermeidlich auf den point of no return zusteuern, erkenne ich, dass ich besser nicht auf mein Bauchgefühl gehört hätte.

Ich korrigiere mich. Mit dem Auftritt vom Kronawitter sind wir über diesen Punkt im Grunde ja schon hinaus, auch wenn ich es nicht wirklich wahrhaben will. Auf jeden Fall kommt dem Polizeimeister nach ein, zwei Minuten endlich in den Sinn sich zu fragen, warum er eigentlich gerufen worden war. Vielleicht erscheint es ihm auch bloß plötzlich komisch, dass er statt der gemeldeten Kneipenschlägerei mit einem Toten konfrontiert wird. Wie auch immer, er tut das Dümmste, was man in seiner Situation tun kann. Er fängt an nachzudenken, soweit ich das von meinem Platz aus beobachten kann. Und weil er nicht weiterkommt bei seiner Hirnakrobatik, wendet er sich an die Öffentlichkeit. »Was ist hier eigentlich passiert?«, fragt er laut und deutlich, bemüht, nach der Schrift zu sprechen, was bei einem Niederbayern generell von wenig Erfolg gekrönt ist. Man blamiert sich lediglich bis aufs Blut.

Zu Beginn des Dramas haben wahrscheinlich viele den Gedanken geteilt, dass der Mann seinen Schweinsbraten nicht ordentlich gekaut hat und ihm ein Stück Fleisch in die Luftröhre gekommen ist. Doch nachdem relativ schnell einer der erfolglosen Retter erklärt hatte, dass die Atemwege frei waren, so weit wie er eben hineinschauen konnte, fingen bei den Anwesenden die Gedankenspiele an. Was zur Folge hatte, dass mit dem einen oder anderen die Fantasie durchging, die vom Erscheinen des Gesetzeshüters zusätzlich angeregt wurde. Auf jeden Fall erhebt sich jetzt, nach der amtlichen Frage vom Kronawitter, ein Gast, der sich leichtsinnigerweise dazu animiert fühlt, seine Beobachtung zu schildern.

»Also, aus meiner Sicht ist dieser arme Mann sehr verdächtig gestorben«, verkündet er mit einer Fistelstimme.

Verdächtig gestorben! Was bitte ist das für eine Formulierung? Ich ahne, was dieser flapsig in den Raum geworfenen Bemerkung für eine Bedeutung beigemessen werden könnte, just bevor diese Ahnung sich bewahrheitet. Der Kronawitter wird nämlich prompt aus seiner Beamtenlethargie gerissen. »Keiner verlässt den Raum!«, befiehlt er, zückt sein Handy und fordert umgehend und für alle im Wirtshaus unüberhörbar Verstärkung an. Damit schießt das Chaos ins Kraut wie eine gewässerte Saubohne.

DENUNZIAT

Weil das Polizeirevier fußläufig nur eine Minute entfernt liegt, sind der Lechner Sepp und sein grünes Geschwader blitzschnell angerückt, und ich habe endgültig die Gelegenheit verpasst, das Weite zu suchen. Nach einem kurzen Informationsaustausch mit dem Kronawitter verkündet der Polizeihauptmeister Lechner zu meinem Entsetzen, dass der Befehl »Niemand verlässt das Wirtshaus« aufrechterhalten wird, bis die Personalien jedes Einzelnen erfasst sind. Was in meinem Fall natürlich ein kompletter Schmarrn ist, weil mich ohnehin jeder von den Hiesigen kennt. Außerdem, was glaubt der Lechner, dass ich groß zu erzählen habe? Nichts anderes als die rund fünfzig weiteren Mitgefangenen. Wenn ich mir überlege, wie lange sich die Bestandsaufnahme durch die vier am Einsatz beteiligten Beamten, gemessen an der Zahl der zu befragenden Restaurantgäste, Stammtischler und des Personals, hinziehen kann, wird mir ganz schlecht. Da kann ich nur hoffen, dass die Höllmüllerin noch eine Weile mit dem Untersuchen der Leiche beschäftigt ist und mir dabei ihr Hinterteil entgegenreckt.

Ich stehe also weiterhin dumm rum und ringe mein Hungergefühl nieder. Das Betrübliche an der Situation ist, dass mein Bier leer ist und ich in diesem Durcheinander wahrscheinlich keine frische Halbe zeitnah ausgeschenkt bekomme. Doch als der Optimist, der ich bin, rede ich mir ein, dass es so lang nun auch wieder nicht dauern kann. Der Lechner schiebt um diese Uhrzeit bestimmt selbst schon reichlich Kohldampf, und seine Alte wird gern mal kratzbürstig, wenn er zum Abendessen auf sich warten lässt.

Geduld, Fellinger, Geduld! Ommm!

Auch unter den anderen Gästen wächst spürbar der Unmut. Verständlich. Die Leute wollen nicht länger in unmittelbarer Nähe eines Toten an ihren Tischen ausharren. Vor allem, da auf Geheiß des Sheriffs auch der Service eingestellt wird und nicht einmal mehr das Geschirr abgeräumt werden darf.

»Alles bleibt, wie es ist, bis wir eine Übersicht über die Sachlage haben!«, ordnet er an.

Nur die Abgebrühten und die Geizigen haben nach dem Vorfall überhaupt weitergegessen. Dem Großteil der Anwesenden ist der Appetit vergangen, und so hocken sie vor ihren kalt gewordenen Abendessen, auf das sich nun die Stubenfliegen stürzen, zu dieser Jahreszeit auf dem Land in besonders hoher Population vorhanden. Ich verstehe nicht, was der Zinnober soll, den unsere Exekutive hier veranstaltet. Das anmaßende Verhalten macht mal wieder deutlich, dass wir in einem Polizeistaat leben. Es wäre an der Zeit, dem Lechner diesen Umstand unter die Nase zu reiben. Im selben Atemzug schimpfe ich mich: selber schuld. Ich hätte reagieren müssen, bevor das grüne Aufgebot angerückt kam. Aber konnte ich ahnen, dass der Polizeihauptmeister gleich einen solchen Aktionismus an den Tag legt? Wahrscheinlich tut er das ja nur, weil es einen Urlauber erwischt hat und er deshalb partout nichts verkehrt machen will. Nicht dass er sich noch einen Rüffel vom Tourismusbeauftragen des Landkreises einfängt. Dass er dafür etliche andere Feriengäste verprellt, darauf kommt er nicht. Einschließlich der Einheimischen, die, da sie ebenfalls längst auf dem Trocknen sitzen, ihrerseits gerne heimgehen würden. Oder wenigstens ein Wirtshaus weiter, wo man noch bedient wird.

Mitgefangen verfolge ich das Geschehen, als säße ich im Kino. Auf einmal steht die Höllmüllerin auf und nimmt mir damit die letzte Freude. Genervt schaue ich mich um. Die Mila steht verschüchtert mit ihren Kolleginnen im Zugang zur Küche. Da ist rein visuell im Moment auch nichts mehr zu holen. Der Ferdl hat sich zurück hinter seine Theke verzogen. Wie von einer unsichtbaren Last gebeugt, kaut er nervös auf seinen kaum mehr vorhandenen Nägeln herum, während er sich mit der anderen Hand an den Zapfhahn klammert, als suchte er Rückhalt bei seiner Vertragsbrauerei. Seine Bemühungen, die Gäste zu beruhigen, sind ordentlich nach hinten losgegangen. Nun gesellt sich der Lechner zu unserer Frau Doktor, und auch ich rücke zwei Schritt näher, damit ich hören kann, was sie zu bereden haben.

»Lungenembolie, aber ohne Garantie«, sagt sie. »Wenn du es sicher wissen willst, muss er in die Pathologie.«

»Frag den Schweinsbraten«, ruft der Toni erneut, wenn auch etwas verhaltener als bei seinem ersten Denunziat. Böse funkelt ihn der Löffelmacher an, aber eine zweite Schlägerei wird es aufgrund der polizeilichen Präsenz kaum geben. Ich kenne den Lechner ja schon mein ganzes Leben, bin in der Grundschule sogar neben ihm gesessen – zumindest so lang, bis uns die Frau Putzenberger als vermeintliche Störfaktoren der Klassenharmonie ausgemacht und auseinanderdividiert hat –, von daher weiß ich, wie er reagiert, wenn er reagiert. Und auf den Hinweis mit dem Schweinsbraten reagiert er zu meinem Unverständnis tatsächlich. Und zwar so heftig und schnell wie ein Allergiker auf Ambrosiapollen.

»Besteht diese Möglichkeit?«, wendet er sich an die Höllmüllerin.

»Also, ich kann ausschließen, dass er an einem Stück Fleisch oder Knödel erstickt ist. Ob er was von den Inhaltsstoffen nicht vertragen hat, kann ich weder bestätigen noch …«

»Inhaltsstoffe!«, schreit diesmal der Ferdl und begibt sich mit schwerem Schritt zu dem Grüppchen, das um den Toten rumsteht. »Die Inhaltsstoffe sind ja wohl tadellos«, faucht er und sucht meinen Blick. Die anderen tun es ihm gleich, und ich nicke.

»Keine Beanstandungen, weder in der Küche noch in der Kühlung oder im Lebensmittellager«, erkläre ich amtlich und fühle, wie mir der Ärger hochsteigt. Natürlich stehen noch ein paar abschließende Laboruntersuchungen aus, aber ich habe Erfahrung genug, um zu beurteilen, dass auch diese zu keinem besorgniserregenden Ergebnis führen werden. Zweifelt da etwa einer meine Kompetenz an?

»Und alles bio!«, unterstreicht der Kirchenwirt, als träte er in einem Werbespot auf. Fehlt gerade noch, dass er anfügt, dafür stehe er mit seinem guten Namen.

»Und wenn er eine Unverträglichkeit hatte?«, fragt der Lechner.

»Dann hätte er halt was sagen müssen, wenn er keine Semmelknödel essen darf«, zetert der Kirchenwirt und macht keinen Hehl daraus, dass Laktoseintolerante und Glutenverweigerer es bei ihm im Wirtshaus nicht leicht haben.

Die Höllmüllerin hebt abwehrend die Hände. »Gemessen an dem, was er gegessen hat, halte ich eine derart heftige Reaktion auf die Lebensmittel für sehr fraglich. Dafür fehlen mir auch ein paar typische Anzeichen. Allerdings …« Sie hält für drei Sekunden inne und schaut kritisch in die Runde. Dann beugt sie sich vor und begutachtet, was noch auf dem Teller liegt, in das der Herr vor einer guten halben Stunde gefallen ist. Ich sehe, wie sie die Nase rümpft und schnuppert. »Nein, ich lege mich auf nichts fest, bedauere, meine Herren!«

»Da brauchst du gar nicht dran hinriechen«, mault der Ferdl. »Der Schweinsbraten ist einwandfrei. Sag’s ihnen, Fellinger!«, fordert der Wirt mich erneut auf. Aber ich bin lieber still. Beäuge stattdessen die Höllmüllerin, wie sie für einige weitere Sekunden mit ihrer hübschen Nase über den Essensresten kreist, und mustere dann die Gesichter der Umstehenden.

»Fühlt sich von den hier Anwesenden sonst noch jemand unwohl?«, fragt der Lechner laut.

Als hätte er nur auf diese Aufforderung gewartet, hebt ein Glatzkopf mittleren Alters die Hand, der an der Stirnseite der Gaststube unterm Butzenglasfenster sitzt. Der Anblick seiner kränklichen, anorektischen Statur weckt mein Mitleid. Hat ihm doch der unangenehme Zwischenfall in unmittelbarer Nähe zu seinem Tisch sicherlich gänzlich den Appetit verdorben, den er so nötig bräuchte.

»Schlecht ist es ihm!«, prescht die rundliche Dame neben ihm vehement vor, so als wäre der bedauernswerte Mann nicht mehr selbst in der Lage, sich zu artikulieren. Dabei quetscht sie die knochige Hand ihres Begleiters, dessen Finger schon ganz blutleer sind. Augenscheinlich hat sie ihn dazu gezwungen, sich und seine Unpässlichkeit zu erkennen zu geben. Das ist eine von den Resoluten, die nichts dem Zufall überlassen, das erkenne ich auf Anhieb. Erst recht nicht, falls diese Geschichte eine Sache für die Versicherung wird. Oder für einen Anwalt.

»Wenn Sie uns die ganze Zeit auf einen Toten starren lassen, ist es ja auch kein Wunder, dass den Leuten übel wird«, kritisiert eine Urlauberin mit niederländischem Akzent und erntet zustimmendes Nicken von den durchweg hellblonden Leuten, die um sie herumsitzen.

»Wem’s schlecht ist, der bekommt einen Schnaps aufs Haus«, lenkt der Ferdl ein, offenbar um das Wohl seiner Gäste besorgt.

»Jetzt, wo du’s sagst«, meint der Toni, und auch seine Stammtischkumpane bekommen ganz glänzende Augen.

»Du hast doch gar nichts gegessen!«, faucht der Kirchenwirt.

»Du hast ja auch nicht gefragt, ob es wem vom Essen schlecht ist.«

»Von unserem Essen kann es einem gar nicht schlecht werden.« Der Löffelmacher hat zu seiner alten Haltung zurückgefunden. Allerdings, wie er ausschaut, um den Preis eines mittlerweile stark überhöhten Blutdrucks. Er fährt zu seinen Servierdamen um, die sich immer noch wie eine Schar verschreckter Hühner vor der Tür zur Küche herumdrücken. »Jetzt stehts nicht blöd rum, bringts denen einen Schnaps, die einen wollen!«, faucht er mit hochrotem Kopf. Dann wendet er sich an den Lechner. »Und ihr schauts, dass endlich fertig werdets, damit’s weitergehen kann. Das ist ja für uns alle eine Zumutung, dass der Herr Hansen hier immer noch tot in der Gaststube rumliegt. Zefixhalleluja!«

Das bringt jetzt wiederum den Lechner auf. Wenn er nicht so einen Kraut von einem Vollbart im Gesicht hätte, würde man auch bei ihm die Wangen glühen sehen.

»Es bleibt alles, wo es ist, bis ich andere Anweisungen erteile, Himmelhergottnochamal!« Er dreht sich einmal um die eigene Achse und brüllt durch den Raum. »Kronawitter! Du packst sofort die Reste von dem Schweinsbraten ein. Samt Knödel, Soße und Krautsalat. Das kommt alles in die KTU!«

ZWISCHENTÖNE

»Was meinte die Frau Doktor wohl damit, dass sie sich nicht festlegen will«, sinniert der Lechner ein paar Minuten später. Er hat sich kurz zum Verschnaufen neben mich an den Tresen gelehnt.

»Na, dass sie sich eben nicht festlegen will«, erkläre ich.

Er schaut mich etwas aufgestört an, weil er anscheinend erst jetzt merkt, dass er laut gedacht hat. »Genau das ist dein Problem, Fellinger, du überhörst stets die feinen Zwischentöne.«

»Feine Zwischentöne, ja klar. Lechner, du nimmst besser auch einen Schnaps!«, empfehle ich.

Sonst bin ich es schließlich immer, der hinter vermeintlich belanglosen Vorfällen ein Verbrechen wittert. Wobei belanglos in Bezug auf diesen bedauernswerten Herrn Hansen pietätlos klingt. Gut möglich, dass ich in der letzten Stunde zu viel auf weibliche Hintern gestarrt habe und deswegen unempfindlich gegenüber meiner Intuition war. Normalerweise stellt sich bei mir ein lästiges Jucken zwischen den Schulterblättern ein, wenn was nicht stimmt oder sich gar eine Katastrophe anbahnt. Dann juckt es genau an der Stelle, an die man am schlechtesten hinkommt, außer man verfügt über Gelenke aus Gummi. Aber mein Unheil-Jucken meldet sich heute nicht, was mich mit einem Mal beinahe mehr beunruhigt als die Tatsache, dass der von der Polizei sichergestellte Schweinsbraten letztlich auf mich zurückfallen könnte. Immer vorausgesetzt, irgendwas an der Mahlzeit stimmt nicht und sie war tatsächlich der Auslöser für den Tod von dem Fischkopf. Andererseits ist es egal, wie die Umstände sich gestalten, ich kann das nicht so einfach hinnehmen. Ob es nun juckt oder nicht.

Der Lechner stürzt sich zurück ins Gewühl und ist gleich wieder an der Seite vom Kirchenwirt vollauf damit beschäftigt, die aufgebrachten, teils verängstigten Gäste zu beruhigen; der eine mit Schnaps, der andere mit Autorität. Plötzlich marschiert wie zum Dablecka der Kronawitter auf mich zu. Ganz wichtig mit seinem iPad, mit dem er neuerdings Ermittlungsergebnisse und Aussagen protokolliert. Irgendwann sollte ihm mal jemand erklären, dass man die Berichte der Zeugen damit auch direkt aufnehmen kann. Dann bliebe einem sein umständliches Einfinger-Eintippsystem erspart, das dreimal so viel Zeit beansprucht, wie wenn er alles auf einen Block notieren würde. Ich verschränke die Arme vor der Brust und warte ab, was er will – wobei ich gleichzeitig so tu, als würde ich ihn nicht bemerken.

»War in der Küche wirklich alles in Ordnung?«, labert er mich von der Seite an, während sein stummliger Zeigefinger über dem Display kreist. Ich verdrehe die Augen und halte unauffällig nach einem Fluchtweg Ausschau.

»Ich hab da nämlich was aufgeschnappt.«

»Brauch ich etwa einen Anwalt?«, erwidere ich scherzhaft, aber selbstredend hätte ich es besser wissen müssen. Der Kronawitter ist humorresistent.

»Zeugen wollen gesehen haben, dass Ihnen der Wirt Geld zugesteckt hat.«

Sofort schlägt meine Laune um. Mit dieser Verunglimpfung gerät er bei mir an den Richtigen. Jetzt bin ich der Nächste hier im Lokal, dem die Zornesröte ins Gesicht steigt. »Hast du sie noch alle beieinander?«, schreie ich und reiße ihm das iPad aus der Hand. Ehe er sich in der neuen Situation orientieren kann, drücke ich auf die Kamera-App und filme den uniformierten Kasperlkopf. »Zu meinem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass der Herr Polizeimeister Kronawitter heute sein Hirn zu Hause gelassen hat«, protokolliere ich. »Wahrscheinlich hat er es nicht mehr gefunden, nachdem er es heute Morgen in sein Frühstücksmüsli geniest hat. Aufgrund ähnlicher Größenverhältnisse war es von den Rosinen nicht mehr zu unterscheiden. Dabei muss ich sagen, es wäre eh gescheiter gewesen, er hätte sich stattdessen eine verschrumpelte Weinbeere in den Schädel geschoben, das wäre für uns alle …«

Ich habe nicht bedacht, dass der Kronawitter jetzt, so ohne iPad, wieder beide Hände frei hat. Weshalb er für seine Verhältnisse relativ fix seine Dienstwaffe ziehen kann. Und eben diese richtet er nun auf mich.

»Sie geben mir jetzt das Gerät zurück, und dann kommen Sie mit aufs Revier!«

Ich lasse das Gerät los und hebe die Hände über den Kopf. Zu meinen Füßen schlägt das Ding auf den Fliesen auf, und ich höre, wie das Display zersplittert. Allerdings schaue ich nicht hin, weil mir das schmerzverzerrte Gesicht vom Kronawitter größere Genugtuung verschafft. In meinem Rücken kreischt eine Frau. Ob wegen des Lärms oder wegen der offensichtlichen Bedrohung durch eine Schusswaffe, kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle verstummen damit schlagartig die zahlreichen, durcheinander quasselnden Stimmen im Wirtshaus. Für eine Sekunde überkommt mich die Befürchtung, dass der Schnittlauch mich gleich abknallt. Dass nun endlich die Gelegenheit gekommen ist, auf die er schon seine ganze Dienstzeit lang wartet. Dem Fellinger, diesem zynischen Dreckshund, dem zahl ich diese laufende Piesackerei jetzt heim!

Doch bevor irgendwas passieren kann, springt der Lechner zwischen uns. »Müsst ihr hier so ein Kasperltheater veranstalten und die Leute noch mehr verunsichern, ihr Affen!«

»Aber, Chef …«, stammelt der Kronawitter und zeigt unbeholfen auf das iPad zwischen uns auf dem Boden. Die Touch-Oberfläche ist, von einer Ecke ausgehend, spinnennetzartig mit Sprüngen durchzogen.

»Es leuchtet doch noch«, sagt der Lechner ungerührt, wofür ich ihn küssen könnte. Obwohl, lieber doch nicht, revidiere ich den Gedanken, weil ich mir nämlich nicht vorstellen will, was da in seinem Vollbart noch alles an Essensresten hängt und was für Ungeziefer sich in diesem Dschungel herumtreibt. Nebenbei frage ich mich, wie dem Lechner seine Frau das mitmachen kann. Wobei – ob die sich überhaupt noch so nahekommen? Mir ist bekannt, dass der Herr Wachtmeister gerne mal daheim vorgibt, beim Kartenspielen zu sein, ohne dass irgendeiner aus der Schafkopfrunde überhaupt weiß, dass wir zum Kartenspielen zusammensitzen. Was er unter diesem Vorwand so alles treibt, damit hält er hinterm Berg, der Hallodri. Aber es macht ja letztlich auch keinen Unterschied, ob nun seine Ehefrau ihn küsst oder eine mir unbekannte Dame. Grausen müsste es der einen wie der anderen …

»Fellinger! Träumst du?«, faucht er mich an.

»Nein«, sage ich. »Ich hab mir nur überlegt, wann du dich endlich mal wieder rasierst.«

Jetzt schaut mich der Lechner aus ähnlich großen Augen an, wie es der Kronawitter tut, seit ich sein iPad habe fallen lassen.

Ich gehe nicht darauf ein. »Sag deinem Handlanger bitte endlich, dass er mich nicht weiter mit seiner Waffe bedrohen soll!«

Doch statt seine Dienstpistole zu senken, macht sich der Schnittlauch ans Petzen. »Der Herr Fellinger hat Geld vom Herrn Löffelmacher angenommen.«

»Und deswegen willst du ihn jetzt erschießen, oder was?«, kontert der Lechner. Vollbart hin oder her, wenn es hart auf hart kommt, weiß er, zu wem er halten muss.

»Das ist nur wegen seinem aggressiven Verhalten«, versucht sich der Kronawitter rauszureden, steckt widerwillig die Waffe weg und kümmert sich endlich um sein demoliertes Tablet. Er hebt es auf, als würde er ein neugeborenes Kätzchen frisch aus dem Wurf nehmen.

»Und du verziehst dich besser auch!«, knurrt mich der Lechner an.

»Ich wäre schon lang weg, wenn man hier nicht wie in einer faschistischen Diktatur behandelt werden würde«, maule ich zurück.

»Außerdem will ich eine Abschrift von deinem Bericht über den Küchenbetrieb beim Kirchenwirt!«

»Das kann nur mein Chef genehmigen, der Dr. Hartinger. Das musst du über den Dienstweg machen!«

»Und das ausgerechnet von dir!« Er bohrt mir seinen Zeigefinger unters Brustbein. »Mein Freund, entweder wir beide machen das über den kleinen Dienstweg, oder ich finde vielleicht was in dem Schweinsbraten, das du übersehen hast.«

»Das ist der Beweis, der will hier was verschleiern«, quatscht der Kronawitter wichtigtuerisch dazwischen.

»Was, zefix noch mal, sollte hier denn irgendwer verschleiern wollen?«, stößt nun auch der Ferdl wieder dazu, aufgeplustert wie ein angriffslustiger Gockel.

»Na, zum Beispiel ob die Speisen überhaupt noch zu genießen sind, die den Gästen hier so vorgesetzt werden«, schlägt der Kronawitter vor.

»Schrei es halt noch ein bisschen lauter rum, du Volldepp! Wart nur, ich zeig dich an wegen Rufschädigung!«

»Und warum das Geld? Es haben mehrere Gäste unabhängig voneinander bezeugt, dass Sie dem Herrn Fellinger Geld zugeschoben haben.«

»Das waren Spielschulden, du Noderhirn!«, faucht der Kirchenwirt und wendet sich, um Bestätigung heischend, dem Lechner zu.

Der nickt. »Ja, da war noch was offen, soweit ich mich erinnere.«

Ich drehe mich zu den Leuten in der Gaststube hin um, lege meine Hände trichterförmig um den Mund und rufe: »Für alle, die es noch mal hören wollen, der Herr Hygieneinspektor Fellinger von der Lebensmittelüberwachung Ostbayern hat in der Küche vom Kirchenwirt keinerlei Beanstandungen vermerkt. Sie können demnach alle ganz beruhigt nach Haus oder auf Ihre Zimmer gehen. Und noch ein Tipp! Wenn der Wirt einen Schnaps ausgibt, würde ich ihn unbedingt nehmen, auch wenn Ihnen gar nicht schlecht ist.«

SAUTROGRENNEN

Für einen Abstecher zum Kellerwirt ist es mir jetzt zu spät. Außerdem ist mir endgültig der Appetit vergangen. Glauben die denn wirklich, ich hätte meine Arbeit nicht ordentlich gemacht? Bei dem ganzen Zirkus hab ich zu allem Überdruss verpasst, wie die Höllmüllerin das Spektakel verlassen hat. Ohne sich zu verabschieden. Ich kämpfe noch mit mir, ob ich ihr das ankreiden soll, wenn ich ihr das nächste Mal übern Weg laufe. Und ob ich erwähnen soll, was ich mir von ihr dafür als Entschädigung wünsche. Wobei es jetzt dringlichere Dinge gibt, über die ich nachzudenken habe. Statt rechts Richtung Friedhof zu gehen, trotte ich weiter die Hauptstraße entlang. Vor der Volksbank plätschert der Marktbrunnen. Die Nacht ist lau und vollmondig. Nahezu karibisch, auch wenn das Pritscheln vom Brunnen die sanfte Dünung eines türkisfarbenen Ozeans nicht ersetzen kann. Genauso wenig, wie es mich beruhigen kann. Fest steht, heimgehen ist keine Option. Dort wartet niemand auf mich, was mich für den Moment, in dem ich beinahe von einer Brise Romantik überrollt werde, betrüblich stimmt. Zu Hause wartet niemand auf mich, wiederhole ich in Gedanken. Folglich wird auch niemand den Kühlschrank aufgefüllt haben, kommt mir in den Sinn, was die Gefühlslage wieder zurechtrückt. Derb ausgedrückt, einer, der nur ans Fressen und Saufen denkt, taugt nicht zum sehnsüchtigen Romantiker.

Verdächtig gestorben!