Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Ensayo

- Sprache: Spanisch

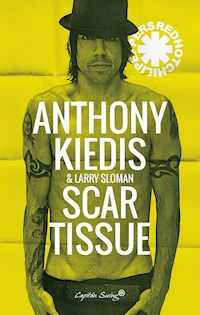

Scar Tissue es la autobiografía del cantante y carismático lider de los Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, desde su nacimiento en 1962 hasta hoy. Sus experiencias con la drogadicción y con el estrellato, y las peleas con las que se enfrenta en la actualidad. Criado en el Medio Oeste, se trasladó a Los Ángeles a los once años a vivir con su padre, Blackie, proveedor de pastillas, marihuana y cocaína para la élite de Hollywood. Tras una breve carrera en la Universidad de California se retiró y se sumergió en el mundo de la música underground de Los Ángeles. Formó la banda con tres compañeros de colegio. Recorriendo el país, los Chili Peppers innovaron el panorama musical e influyeron de manera decisiva a toda una generación de músicos. Más de veinte años después, contra todo pronóstico, se han convertido en una de las bandas más exitosas del mundo. Pero todo tiene su precio y Kiedis nos muestra sus cicatrices, escribiendo con franqueza sobre la muerte por sobredosis de su alma gemela y compañero de banda, Hillel Slovak, o de su propia lucha contra la adicción. Desde la influencia de las mujeres fuertes y hermosas que han sido sus musas, hasta las peculiaridades de tocar en Woodstock ante medio millón de personas o hacerlo únicamente ante el exiliado Dalai Lama, Kiedis comparte una historia convincente sobre el precio del éxito y el exceso.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 917

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Introducción

Estoy sentado en el sofá del salón de mi casa en Hollywood Hills. Es un día despejado y fresco de enero, y desde mi atalaya puedo ver la preciosa extensión conocida como el valle de San Fernando. De más joven, me adherí a la corriente general compartida por todos los que vivían en la parte de las colinas perteneciente a Hollywood de que este valle era el lugar al que iban a desaparecer los perdedores que no lograban triunfar en Hollywood. Sin embargo, tener una residencia aquí me ha servido para saber apreciar cada vez más el valle como un lugar donde vivir una faceta más sentimental y tranquila de la experiencia en Los Ángeles. Ahora estoy deseando despertarme todos los días y contemplar esas majestuosas sierras montañosas coronadas por la nieve.

Pero el timbre interrumpe mi ensueño. Unos minutos después, una preciosa joven entra en el salón, con un maletín de piel exquisito en la mano. Lo abre y empieza a disponer el instrumental. Una vez acabados los preparativos, se pone unos guantes de goma esterilizados y luego se sienta a mi lado en el sofá.

Lleva una jeringa grande y elegante de cristal, fabricada en Italia, que va enganchada a una pieza de plástico con forma de espagueti donde hay un microfiltro pequeño para que ninguna impureza me pase al torrente sanguíneo. La aguja es una variante nueva de palomilla, totalmente esterilizada y ultrafina.

Hoy mi amiga ha extraviado el torniquete médico que usa siempre, así que se quita una media de rejilla rosa y la utiliza para atarme el brazo derecho. Me limpia la vena expuesta con un hisopo empapado en alcohol y luego hinca la aguja en la vena. La sangre empieza a fluir hacia el tubo con forma de espagueti, y a continuación la joven empuja lentamente el contenido de la jeringa hacia mi torrente sanguíneo.

De inmediato siento ese peso tan familiar en el centro del pecho, así que me recuesto y me relajo. Antes dejaba que me inyectase cuatro veces en una sesión, pero ahora he bajado a dos jeringas completas. Una vez que ha rellenado la jeringa y me ha dado el segundo chute, retira la aguja, abre un hisopo de algodón esterilizado y aplica presión en la herida del pinchazo durante al menos un minuto, para evitar que me salgan moratones o me queden marcas en los brazos. Nunca he tenido señales de su asistencia. Por último, coge un trocito de esparadrapo y me pega el algodón al brazo.

Y entonces nos sentamos y hablamos de la sobriedad.

Hace tres años, en esa jeringa podría haber habido heroína China White. Durante años y años, llené jeringas y me las inyecté con cocaína, speed, alquitrán negro, heroína persa e incluso LSD una vez. Pero ahora las inyecciones me las pone mi preciosa enfermera, que se llama Sat Hari. Y la sustancia que me inyecta en el torrente sanguíneo es ozono, un gas de olor maravilloso que se ha venido usando legalmente en Europa durante años para tratar todo tipo de cosas, desde ictus hasta cáncer.

Me administro ozono intravenoso porque en algún punto del camino contraje hepatitis C por mi experimentación con las drogas. Cuando descubrí que la tenía, en algún momento a principios de los noventa, de inmediato investigué sobre el asunto y descubrí un régimen herbario que servía para limpiar el hígado y erradicar la hepatitis. Y funcionó. El médico se quedó impactado cuando el segundo análisis de sangre salió negativo. Así pues, el ozono es una medida preventiva para asegurarme de mantener a raya el molesto virus de la hepatitis C.

Me costó años y años de experiencia, introspección y conocimiento llegar al punto en el que pude pincharme una aguja en el brazo para sacarme toxinas del organismo, y no para introducirlas. De cualquier modo, no me arrepiento de ninguna de mis indiscreciones de juventud. Me pasé la mayor parte de la vida buscando el chute rápido y el subidón fuerte. Me chuté drogas debajo de salidas de la autovía con pandilleros mexicanos y en suites de hoteles de mil dólares la noche. Ahora bebo agua vitaminada y trato de comprar salmón salvaje, en vez del de piscifactoría.

Durante veinte años he sido capaz de canalizar mi amor por la música y la escritura y colarme en la estela universal de la creatividad y la espiritualidad, al tiempo que escribía y llevaba a escena nuestro cóctel sónico único junto a mis hermanos, tanto presentes como pasados, de los Red Hot Chili Peppers. Aquí está el relato de esos tiempos, pero también la historia de cómo un niño nacido en Grand Rapids, Michigan, migró a Hollywood y encontró al final del arcoíris más de lo que podía abarcar. Aquí está mi historia, con tejido de cicatriz[1] y todo.

[1]Este «tejido de cicatriz» es en inglés scar tissue que, además de dar título al propio libro, es el título del primer single del álbum Californication. (Todas las notas de la presente edición corresponden a la traductora).

01

«¿Yo? Yo soy de Michigan»[2]

Llevaba tres días seguidos chutándome coca con Mario, mi camello mexicano, cuando me acordé del concierto de Arizona. Para entonces, mi grupo, los Red Hot Chili Peppers, tenía un álbum en la calle y estábamos a punto de ir a Michigan para grabar nuestro segundo disco, aunque antes de eso Lindy, nuestro manager, nos había cerrado un bolo en la discoteca de un asador de Arizona. El promotor era fan del grupo y nos iba a pagar más de lo que valíamos, y todos necesitábamos el dinero, así que aceptamos tocar.

Solo que yo era un despojo. Solía ocurrirme siempre que bajaba al centro y me veía con Mario. Mario era un personaje increíble, un mexicano delgado, enjuto y astuto, como una versión algo mayor y más fuerte de Gandhi. Llevaba unas gafas grandes, así que no parecía violento ni imponente, aunque siempre que nos chutábamos coca o heroína se confesaba: «He tenido que hacerle daño a alguien. Soy sicario de la mafia mexicana. Cuando me llaman no quiero ni saber los detalles, hago mi trabajo y punto, pongo a quien sea fuera de circulación y me pagan». Imposible saber si lo que decía era verdad.

Mario vivía en el centro, en un viejo edificio de apartamentos de ladrillo, con ocho plantas, en un piso escuálido que compartía con su anciana madre, sentada siempre en la esquina del salón diminuto, viendo en silencio telenovelas mexicanas. A cada tanto estallaba una discusión en español y yo le preguntaba a Mario si no era mejor irnos a otro sitio a drogarnos (tenía un montón gigante de drogas y jeringas, cucharas y torniquetes en la misma mesa de la cocina). «No te apures. Está ciega y sorda, no sabe lo que estamos haciendo», me aseguraba. Y así era como me chutaba los revueltos con la abuelita en la habitación de al lado.

En realidad, Mario no era un camello al por menor, sino una vía de enlace con los mayoristas, así que la pasta con él te cundía muchísimo, aunque luego tenías que compartir la droga. Precisamente eso estábamos haciendo aquel día en la cocina diminuta. El hermano de Mario acababa de salir de la cárcel y estaba allí con nosotros, sentado en el suelo y gritando cada vez que intentaba encontrarse sin éxito una vena útil en la pierna. Era la primera vez que veía a alguien sin territorio practicable en los brazos, obligado a ir pinchándose en la pierna para chutarse.

Pasamos días así, e incluso en un momento dado llegamos a mendigar para conseguir algo más de dinero para coca. Pero aquel día, a las cuatro y media de la mañana, me di cuenta de que a la noche siguiente teníamos que tocar. «Bueno, hora de pillar algo de mercancía. Tengo que llegar a Arizona hoy y no me encuentro muy bien», decidí.

Así que Mario y yo nos montamos en mi Studebaker Lark verde, una chatarra cutre y pequeña, y fuimos hasta una parte menos amable, más siniestra, más profunda y oscura del gueto del centro en el que ya nos encontrábamos, a una calle en la que nadie querría estar, convencidos de que allí iban a tener los mejores precios. Aparcamos y caminamos unas manzanas hasta llegar a un edificio viejo casi en ruinas.

«Créeme, no quieres entrar —me dijo Mario—. Ahí dentro puede pasar de todo, y nada bueno. Dame el dinero y yo pillo».

Parte de mí estaba en modo «Dios mío, no quiero que me tanguen justo ahora. Mario nunca me lo ha hecho, pero no apostaría nada a que no lo fuese a hacer». Sin embargo, la otra parte, la de más peso, solo quería heroína, así que saqué los últimos cuarenta pavos que había reservado y se los di, y Mario desapareció dentro del edificio.

Llevaba tantos días seguidos chutándome coca que estaba alucinando, en un limbo extraño entre un estado de consciencia y el letargo. Solo podía pensar en que necesitaba que Mario saliera de aquel edificio con mis drogas. Me quité mi posesión más preciada, mi chaqueta vintage de cuero. Años antes, Flea y yo nos habíamos gastado todo el dinero que teníamos en dos chaquetas de cuero iguales, y esa prenda se había convertido para mí en un hogar. Era donde guardaba el dinero y las llaves y, en un bolsillito secreto chulísimo, las jeringas.

En aquel momento estaba tan reventado y tenía tanto frío que me senté en el bordillo y me eché la chaqueta sobre el pecho y los hombros, a modo de manta.

Y entonces entoné mi mantra: «Vamos, Mario, vamos. Baja ya». Me lo imaginé saliendo del edificio, con un vigor radicalmente distinto en los andares, después de haber mutado la bajona y el hundimiento en unos saltitos y silbidos en plan «venga, vamos a pincharnos».

Acababa de cerrar los ojos un instante cuando noté que una sombra se cernía sobre mí. Miré por encima del hombro y vi a un indio mexicano enorme, grande, sucio, con ojos de loco, que venía hacia mí con un par de tijeras gigantescas de cortar cabezas, grandísimas, tamaño industrial. Estaba a media puñalada de mí, así que arqueé la espalda hacia delante todo lo que pude para alejarme de su impulso. Pero de repente, un capullo mexicano canijo, pequeño, con expresión de calabaza de Halloween, saltó delante de mí con una navaja automática amenazante en la mano.

Tomé la decisión instantánea de que no iba a dejar que el grandullón me la metiera por detrás; era mejor probar suerte con el espantajo de asesino que tenía delante. Todo estaba ocurriendo muy rápido, pero cuando te enfrentas a la muerte cara a cara entras en modo cámara lenta y disfrutas de la cortesía del universo que expande el tiempo para ti. Así pues, me levanté de un salto y, con la chaqueta de cuero por delante, cargué contra el canijo. Lo empujé con la chaqueta y amortigüé la puñalada, solté la chaqueta y salí disparado de allí como un cohete.

Seguí corriendo sin parar y no me detuve hasta que llegué donde estaba aparcado el coche, pero entonces me di cuenta de que no tenía las llaves. No tenía llaves, ni chaqueta, ni dinero, ni jeringas y, lo peor de todo, no tenía drogas. Y Mario no era el tipo de tío que fuera a aparecer buscándome. Así que volví andando a su casa, pero nada. El sol ya había salido y se suponía que teníamos que irnos para Arizona una hora después. Fui a una cabina telefónica, busqué algo de suelto y llamé a Lindy.

«Lindy, estoy en la esquina de Seventh Avenue con Alvarado Street. Llevo un tiempecillo sin dormir y tengo aquí el coche, pero no las llaves. ¿Podéis recogerme de camino a Arizona?».

Lindy estaba acostumbrado a esas llamadas de auxilio marca Anthony, así que una hora después nuestra furgoneta azul estaba parando en la esquina, cargada con nuestro equipo y el resto del grupo. Y un pasajero trastornado, triste, hecho polvo y sucio se subió a bordo. De inmediato, el resto del grupo me hizo el vacío, así que me limité a tumbarme bajo los asientos todo lo largo que era, apoyé la cabeza en la columna central entre los dos asientos delanteros y me quedé inconsciente. Horas después, me desperté empapado en sudor porque estaba tumbado encima del motor y fuera había por lo menos cuarenta y seis grados. Pero me sentía de maravilla. Y Flea y yo partimos una pastilla de LSD para los dos y reventamos aquel asador.

Es probable que la mayoría de la gente considere el acto de la concepción una función biológica sin más. Sin embargo, para mí está claro que hasta cierto punto los espíritus eligen a sus padres, porque esos padres en potencia poseen ciertos atributos y valores que su hijo o hija en ciernes necesita asimilar a lo largo de la vida. Así pues, veintitrés años antes de acabar en la esquina de Seventh Avenue con Alvarado Street, yo ya había reconocido a John Michael Kiedis y a Peggy Nobel como dos personas hermosas aunque atribuladas que serían los padres perfectos para mí. La excentricidad y la creatividad de mi padre y su actitud contraria al establishment, combinadas con el amor plenamente abarcador de mi madre, su calidez y su diligente coherencia, eran el equilibrio óptimo de atributos para mí. Por tanto, ya fuese por mi propia voluntad o no, fui concebido el 3 de febrero de 1962, en una noche terriblemente fría y nevosa, en una casita sobre una colina de Grand Rapids, Michigan.

En realidad, mis dos padres eran unos rebeldes, cada uno a su manera. La familia de mi padre había migrado a Michigan desde Lituania a principios del siglo XX. Anton Kiedis, mi bisabuelo, era un tipo bajo, fornido y huraño que gobernaba su casa con mano de hierro. En 1914, nació mi abuelo John Alden Kiedis, el último de cinco hermanos. La familia se mudó entonces a Grand Rapids, donde John asistió al instituto y destacó en las carreras. De adolescente fue un aspirante a cantante melódico tipo Bing Crosby y un excelente escritor de relatos amateur. Criarse en la familia Kiedis significaba que mi abuelo no podía beber, fumar ni decir palabrotas. Nunca tuvo ningún problema en ajustarse a ese estilo de vida estricto.

Al final, terminó conociendo a una mujer hermosa llamada Molly Vandenveen, cuya herencia era un pastiche de ingleses, irlandeses, franceses y holandeses (y, según hemos descubierto recientemente, algo de sangre mohicana, lo que explica mi interés por la cultura de los nativos americanos y mi identificación con la Madre Tierra). Mi padre, John Michael Kiedis, nació en Grand Rapids en 1939. Cuatro años después, mis abuelos se divorciaron y mi padre se marchó a vivir con su padre, que trabajaba en una empresa de fabricación de tanques para el esfuerzo de guerra.

A los pocos años, mi abuelo volvió a casarse y mi padre y su hermana tuvieron una vida doméstica más convencional. Pero la excesiva tiranía de John Alden le resultaba insoportable a mi padre. Se vio obligado a trabajar en los negocios familiares (una gasolinera y después una hamburguesería con servicio para coches), no podía jugar con sus amigos, no podía acostarse tarde, no podía ni siquiera pensar en beber o fumar. Y por encima de todo, su madrastra, Eileen, era una devota cristiana de la Iglesia reformada neerlandesa, y lo hacía ir a la iglesia cinco veces a la semana y tres veces los domingos, experiencias que después envenenarían la opinión de mi padre sobre la religión organizada.

Para cuando cumplió catorce años, mi padre se había escapado de casa y se había montado en un autobús a Milwaukee; allí pasó la mayor parte del tiempo colándose en cines y bebiendo gratis en fábricas de cerveza. Después de un tiempo, regresó a Grand Rapids y entró en el instituto, donde conoció a Scott St. John, un chaval atractivo, vividor e inútil total que introdujo a mi padre en una vida de delitos menores. Oír las historias de sus hazañas juntos siempre me deprimía, porque tenían poco éxito. En una ocasión, fueron a una playa cercana, se quedaron en calzoncillos para confundirse entre los bañistas y luego robaron una cartera que alguien había dejado sin vigilar, pero hubo al menos un testigo del crimen, así que de inmediato se emitió un aviso de búsqueda en la playa de dos chavales en calzoncillos. Los cogieron y tuvieron que pasar todo el verano en la cárcel.

Al mismo tiempo que Jack, como entonces lo conocían, y Scott sembraban el mal en Grand Rapids y más allá, Peggy Nobel llevaba lo que parecía ser una vida de decencia convencional. Mi madre, la más joven de una familia de cinco, era la encarnación de un encanto del medio oeste: menuda, morena y hermosa como ella sola. Estaba muy ligada a su padre, que trabajaba para Michigan Bell. Siempre lo describió como un cielo de hombre: maravilloso, amoroso, amable y divertido. Peggy no tenía una relación tan cercana con su madre que, aunque brillante e independiente, siguió las convenciones de la época y eludió la universidad a cambio de una vida como secretaria ejecutiva, algo que quizá la convirtiese en una persona un poco más amarga. Y al ser ella la figura rígida que imponía la disciplina en la familia a menudo chocaba con mi madre, cuya actitud rebelde adoptó ciertas rutas poco convencionales. Mi madre estaba fascinada con la música negra y escuchaba casi exclusivamente a James Brown y luego a la Motown; e igual de fascinada se sentía por el deportista estrella de su clase en el instituto, que daba la casualidad de que era negro: un romance bastante tabú para el medio oeste en 1958.

Y aquí entra en escena Jack Kiedis, de vuelta recientemente en Grand Rapids tras pasar un tiempo en prisión por robar en Ohio. Su compinche, Scott, seguía cociéndose en la cárcel del condado de Kent por una travesura cometida en solitario, así que mi padre no tenía compañía alguna cuando acudió a una fiesta en East Grand Rapids, una noche de mayo de 1960. Mientras hacía un reconocimiento del talento local, miró por un pasillo y divisó a un ángel menudo de pelo oscuro con unos mocasines indios de flecos blancos. Embelesado, se abrió paso a empujones entre la gente y corrió hasta el punto en el que la había visto, pero ella ya se había ido. Se pasó el resto de la noche intentando encontrarla, aunque se conformó con enterarse de su nombre. Unas noches después, Jack se presentó en el porche de Peggy vestido con una chaqueta deportiva y unos vaqueros planchados, y con un ramo de flores enorme en las manos. Peggy aceptó tener una cita con él para ver una película. Dos meses más tarde, tras obtener el permiso de sus padres, Peggy, con diecisiete años aún, se casó con Jack, que tenía veinte, el día antes del treinta y cinco aniversario de boda de los padres de Peggy. Scott St. John fue el padrino. Seis semanas después, el padre de Peggy murió por complicaciones de la diabetes que padecía. Unas pocas semanas más tarde, mi padre empezó a engañar a mi madre.

Para finales de ese año, de algún modo Jack convenció a Peggy de que lo dejase coger el Austin Healy azul nuevo que tenían y marcharse con su amigo John Reaser a Hollywood. Reaser quería conocer a Annette Funicello, y mi padre quería que lo descubriesen y convertirse en estrella de cine. Aunque, por encima de todo, no quería estar atado a mi madre. Tras unos meses de desventuras, los dos amigos se establecieron en San Diego, hasta que a Jack le llegaron noticias de que Peggy estaba viendo en Grand Rapids a un hombre que tenía un mono. Loco de celos, condujo a ciento sesenta kilómetros por hora sin parar y regresó con mi madre, que solo mantenía una amistad inocente con el dueño del primate. Unas semanas más tarde, convencido de haber cometido un error tremendo, Jack se mudó de nuevo a California, y durante el año siguiente mis padres alternaron la vida de casados y de separados, y la vida en California y en Michigan. Una de esas reconciliaciones resultó en un arduo viaje en autobús desde la soleada California hasta el helado Michigan. Al día siguiente, me concibieron.

Nací en el St. Mary’s Hospital de Grand Rapids a las cinco de la mañana del 1 de noviembre de 1962, con casi tres kilos y medio y cincuenta y tres centímetros de largo. Estuve a punto de ser un niño de Halloween, pero nacer el 1 de noviembre es incluso más especial para mí. En la numerología, el número uno es tan poderoso que tener tres unos seguidos está bastante bien como comienzo de vida. Mi madre quería llamarme como mi padre, lo que me habría convertido en John Kiedis III, pero mi padre se inclinaba más por Clark Gable Kiedis o Courage Kiedis. Al final, lo dejaron en Anthony Kiedis, como homenaje a mi bisabuelo. De todos modos, desde el principio me llamaron Tony.

Salí del hospital y me fui con mi padre, mi madre y su perro, Panzer, a una casita nueva financiada por el gobierno en el campo, a las afueras de Grand Rapids. Sin embargo, a las pocas semanas mi padre empezó a notarse el espíritu aventurero y la claustrofobia. En enero de 1963, mi abuelo, John Kiedis, decidió desarraigar a toda la familia y trasladarse al clima más cálido de Palm Beach, Florida. Vendió el negocio, llenó el camión de mudanzas y cogió a su mujer y a sus seis hijos, además de a mi madre y a mí. No recuerdo haber vivido en Florida, pero mi madre decía que había sido una época agradable, una vez que salimos del yugo del patriarca abusivo de la familia Kiedis. Después de trabajar en Laundromat y ahorrar algo de dinero, mi madre encontró un apartamento pequeño encima de una licorería en West Palm Beach y nos mudamos. Cuando recibió una factura por dos meses de alquiler del abuelo Kiedis, le escribió de inmediato y le dijo: «Le remito la factura a su hijo. Espero que tenga noticias de él pronto». Mi madre trabajaba por entonces para Honeywell y se sacaba sesenta y cinco dólares a la semana; el dinero de una semana iba íntegro para el alquiler, y por diez dólares más a la semana yo iba a la guardería. Según mi madre, era un bebé muy feliz.

Entretanto, mi padre estaba solo en su casa vacía del campo. Por casualidad, a uno de sus mejores amigos lo había dejado la mujer, y los dos colegas decidieron mudarse a Europa. Mi padre abandonó la casa con el coche en el garaje, embaló los palos de golf, la máquina de escribir y el resto de sus escasas pertenencias y salió para Europa en el buque France. Después de un viaje maravilloso de cinco días que incluyó la conquista de una joven francesa casada con un policía de Jersey, mi padre y su amigo, Tom, se asentaron en París. Para entonces, Jack se había dejado el pelo largo y sentía que congeniaba con los beats de la margen izquierda parisina. Pasaron unos meses agradables, escribiendo poesía y bebiendo vino en cafés llenos de humo, pero se quedaron sin dinero. Hicieron autostop hasta Alemania, donde los reclutaron para el Ejército con el objetivo de conseguir pasajes gratis de vuelta a Estados Unidos en un buque de tropas.

Viajaron como sardinas en lata, dando bandazos en mares turbulentos y esquivando vómitos, además de insultos como «eh, Jesucristo, córtate el pelo». Aquel viaje a casa fue la peor experiencia en la vida de mi padre. De algún modo, convenció a mi madre de que lo dejara mudarse con ella otra vez. Después de que la madre de mi madre muriese en un trágico accidente de coche, todos nos volvimos a Michigan a finales de 1963. Para entonces, mi padre estaba decidido a seguir los pasos de su amigo John Reaser y a matricularse en una escuela de formación profesional, sacarse con nota todos los cursos, conseguir una beca para una buena universidad, y terminar teniendo un buen trabajo y una mejor posición para mantener una familia.

Durante los dos años siguientes, fue exactamente eso lo que hizo. Terminó la escuela profesional y aunque consiguió muchas becas, decidió aceptar la de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), ir a la escuela de cine y cumplir su sueño de vivir en esa ciudad. En julio de 1965, cuando yo tenía tres años, nos mudamos a California. Guardo algunos vagos recuerdos del primer apartamento que compartimos los tres, pero en menos de un año mis padres se habían vuelto a separar, de nuevo por otras mujeres. Mi madre y yo nos fuimos a un apartamento en Ohio Street, y ella encontró un trabajo de secretaria en un bufete de abogados. Aunque vivía en el mundo convencional, siempre mantuvo que era una hippie en secreto. La recuerdo llevándome al Griffith Park los fines de semana para participar en una nueva forma de expresión social llamada love-in: las colinas redondeadas y verdes se llenaban de grupitos de gente que hacía pícnic, enhebraba camas de flores y bailaba, todo en un ambiente de lo más festivo.

Cada pocas semanas, mi rutina se veía interrumpida por una sorpresa especial, cuando mi padre llegaba a recogerme y me llevaba por ahí. Íbamos a la playa y bajábamos hasta las rocas, y mi padre se sacaba el bolsillo por fuera y se le enganchaban un montón de cangrejos. Luego cogíamos estrellas de mar. Me las llevaba a casa y trataba de mantenerlas vivas en un cubo de agua, pero se morían pronto y apestaban el apartamento entero.

Todos estábamos prosperando en California, cada uno a nuestro modo, pero en especial mi padre. En la UCLA experimentó una explosión creativa y me usó de punto de fuga en todas las películas que tuvo que rodar como estudiante. Dado que era mi padre, tenía un modo especial de dirigirme, y todos los filmes terminaron por ganar algún concurso. La primera película, A Boy’s Expedition, era una meditación preciosa sobre un niño de dos años y medio que va con un triciclo por la calle, tiene una caída importante a cámara lenta y aterriza sobre un billete de un dólar. El resto del film me dedico a darme un paseo salvaje por todo el centro de Los Ángeles, yendo al cine, comprando cómics, paseando en autobuses y conociendo a gente, gracias al dólar que me había encontrado. Al final, todo resulta ser una secuencia de fantasía: me guardo el billete en el bolsillo y me voy en el triciclo.

La carrera en ciernes de mi padre como director descarriló en 1966, cuando se topó con una joven camarera sobre patines muy mona que trabajaba en un restaurante con servicio para coches y que lo introdujo en la maría. Con unos cuatro años, estaba paseando por Sunset Strip con mi padre en una de nuestras salidas cuando de repente se paró y me echó suavemente el humo de la maría en la cara. Seguimos caminando unas manzanas y me empecé a sentir cada vez más excitado. Entonces me detuve y le pregunté:

—Papá, ¿estoy soñando?

—No, estás despierto.

—Vale.

Me encogí de hombros y procedí a trepar a un semáforo como un monillo, notándome ligeramente alterado.

Una vez metido en la maría, mi padre empezó a frecuentar los clubes de música que formaban parte del nuevo ambiente de Sunset Strip. En consecuencia, cada vez lo veíamos menos. Todos los veranos, mi madre y yo volvíamos a Grand Rapids para visitar a nuestros parientes. La abuela Molly y su esposo, Ted, me llevaban a Grand Haven Beach y lo pasábamos genial. Durante esa estancia en el verano de 1967, mi madre se encontró con Scott St. John en Grand Haven. Después de pasar un tiempo juntos, Scott le propuso regresar a Michigan con él, en diciembre de 1967.

La mudanza no fue del todo traumática, pero la entrada de Scott en escena resultó sin duda perturbadora. No había ningún aspecto relajante ni reconfortante ni tranquilizador en ese personaje caótico. Era un tipo grande y rudo, de tez morena, mezquino, con el pelo negro y grasiento. Yo sabía que trabajaba en un bar y que se metía en un montón de peleas. Un día, me levanté temprano por la mañana y fui a la habitación de mi madre, y él estaba tumbado en la cama. Tenía la cara destrozada, los ojos negros y la nariz ensangrentada, un labio partido y cortes. Había sangre por todas partes. Mi madre le estaba poniendo hielo en una parte de la cabeza y limpiándole la sangre de otra parte de la cara, mientras le decía que quizá debería ir al hospital. Scott se mostraba hosco, desagradable y mezquino. Resultaba inquietante saber que mi madre estaba enamorada de ese tipo. Yo era consciente de que había sido amigo de alguien de la familia, pero no sabía que se trataba del mejor amigo de mi padre.

Scott tenía la mecha corta y mucho temperamento, y era físicamente irascible. Fue entonces cuando recibí las primeras azotainas duras de mi vida. Una vez decidí que no me gustaba la etiqueta que mi chaqueta favorita azul tenía en la espalda, porque me picaba. Mi habitación estaba totalmente a oscuras, pero sabía dónde encontrar las tijeras, así que fui a cortar la etiqueta y terminé haciéndole un agujero enorme a la chaqueta. Al día siguiente, Scott vio el agujero, me bajó los pantalones y me azotó con el reverso de un cepillo.

Aquella fue, por tanto, una breve etapa dolorosa. Vivíamos en una zona muy pobre de Grand Rapids y me metieron en un colegio nuevo para terminar párvulos. De repente, dejé de preocuparme por aprender y me volví un poco granuja. Recuerdo cruzar el patio del colegio y ponerme a insultar sin más como un salvaje, con cinco años, encadenando cuarenta palabras malsonantes seguidas para intentar impresionar a mis nuevos amigos. Un profesor me escuchó y convocó una reunión padres-profesor, y yo empecé a desarrollar la convicción de que las figuras de autoridad estaban en mi contra.

Otra manifestación de mi desconcierto emocional fue el episodio de los palitos Slim Jim. Estaba con un amigo y no teníamos dinero, así que robé unos Slim Jim de una tienda de caramelos. El dueño llamó a mi madre. No recuerdo qué castigo me pusieron, pero robar Slim Jim no era algo normal que hiciese un niño de seis años en Grand Rapids.

En junio de 1968, mi madre se casó con Scott St. John. Yo llevé los anillos, y en el convite me regalaron una bicicleta morada Stingray, cosa que me animó y me sirvió para equiparar su matrimonio con una bicicleta genial con ruedines.

Por aquella época hubo un tiempo en el que no vi demasiado a mi padre, porque se había marchado a Londres y se había hecho hippie. De todos modos, a cada tanto recibía paquetes de Inglaterra llenos de camisetas y collares de colores. Me escribía cartas largas y me hablaba de Jimi Hendrix, Led Zeppelin y todos aquellos grupos que estaba viendo, y de lo geniales que eran las chicas inglesas. Era como si mi padre estuviese montado en una especie de atracción psicodélica de Disneyland yendo por el mundo, mientras yo permanecía encerrado en Culo Nevado, Tierra de Nadie, EE. UU. Sabía que toda esa magia estaba ahí fuera, en el mundo, y que mi padre era en cierto modo la llave para acceder a ella. No obstante, sobre todo viéndolo en retrospectiva, también disfruté creciendo en un clima más calmado.

Aquel verano me fui unas semanas a California para ver a mi padre, que había regresado de Londres. Tenía un apartamento en Hilldale Avenue, en West Hollywood, pero pasamos un montón de tiempo en Topanga Canyon, donde su novia Connie tenía una casa. Connie era una persona fantástica con una mata enorme de pelo rojo suelto y piel alabastrina, preciosa de verdad y loca como la que más. Aparte de Connie, los amigos de mi padre eran la quintaesencia del pirata hippie endrogado. Estaba David Weaver, un tipo enorme que no paraba de hablar y tenía el pelo largo hasta los hombros, un bigote retorcido y el atuendo básico del hippie de California (no tan estiloso como mi padre). Era un matón brutal que peleaba como un oso. La última esquina del triángulo de mi padre la ocupaba Alan Bashara, un antiguo veterano de Vietnam que llevaba el pelo a lo afro y un bigote enorme y frondoso. Bashara no era un macho, ni un hippie en plan tipo duro, sino más bien el Georgie Jessel del grupo, que soltaba una perorata cómica a mil por hora. Así, entre David, el tipo guay, rudo y luchador, mi padre, el creativo, intelectual y romántico, y Alan, el comediante, la cosa funcionaba para los tres, y no había escasez de mujeres, dinero, drogas ni diversión. Con esos tíos la fiesta estaba asegurada las veinticuatro horas del día.

Weaver y Bashara tenían una casa cerca de la de Connie y llevaban un negocio de marihuana de bastante envergadura a las afueras de Topanga Canyon. Cuando llegué por primera vez no me di cuenta de nada de eso; lo único que veía era a un montón de gente fumando maría constantemente. Pero al poco entré en una habitación y vi a Weaver allí sentado contando montones de dinero. Noté que el ambiente era muy serio y pensé: «Bueno, ni siquiera sé si quiero estar en esta habitación, no hay más que matemáticas». Así que me marché a la habitación de al lado, donde había una montañita de marihuana sobre unas lonas enormes. Connie venía continuamente a por mí para llevarme a jugar al cañón. Era en plan: «¡No entres en esa habitación! ¡En esta habitación, no! ¡Echa un ojo a ver si viene alguien!». Siempre había un elemento de suspense por estar haciendo algo por lo que podían pillarnos, cosa que a cualquier crío le preocuparía, pero que al mismo tiempo es como: «Hum, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tenéis tanto dinero, tíos? ¿Qué hacen esas tías tan guapas por todas partes?».

Sí recuerdo sentir preocupación por mi padre. En una ocasión, unos amigos se estaban mudando de una casa a otra y llenaron una camioneta grande con todas sus cosas. Mi padre se subió de un salto y rodó sobre el colchón, que estaba mal colocado, en equilibrio sobre todas las demás pertenencias. Empezamos a movernos y nos íbamos escorando por aquellas carreteras del cañón, y yo miraba a mi padre que apenas lograba sujetarse al colchón, y entonces le dije:

—Papá, no te caigas.

—Bah, no te preocupes.

Pero me preocupé. Ahí empezó un tema importante, porque posteriormente y durante años, sentí un miedo mortal por la vida de mi padre.

De todos modos, también recuerdo pasarlo muy bien. Mi padre, Connie, Weaver y Bashara iban todos al Corral, un barecillo de esos de country en mitad de Topanga Canyon, donde tocaban a menudo Linda Ronstadt, los Eagles y Neil Young. Me iba con los adultos y era el único niño entre el público, y aunque todo el mundo estaba reventado, bebiendo y drogándose, yo salía a la pista a darlo todo bailando.

Cuando volví a Michigan las cosas no habían cambiado mucho. Mi primer año en el colegio pasó sin pena ni gloria. Mi madre trabajaba todo el día de secretaria en un bufete de abogados, y después de clase yo me quedaba con una niñera. No obstante, mi vida dio un giro drástico a mejor en otoño de 1969, cuando nos mudamos a Paris Street. Habíamos estado viviendo en una zona de gente blanca verdaderamente pobre y chunga, con un montón de casas de vecinos y chabolas, pero Paris Street era como sacada de una pintura de Norman Rockwell: casas unifamiliares con céspedes cuidados y garajes ordenados y limpios. Para entonces, Scott había casi desaparecido del mapa, aunque había estado presente el tiempo suficiente para embarazar a mi madre.

De repente, tuve a un trío de adolescentes preciosas pendientes de mí después del colegio. Con siete años, era demasiado joven para colgarme por nadie, pero adoraba a esas niñas de un modo fraternal, asombrado por su belleza y su femineidad incipiente. No podía ser más feliz que pasando el tiempo con ellas, ya fuese viendo la televisión o bañándonos en la piscina local o paseando por los bosquecillos de la zona. Me dieron a conocer la zona de Plaster Creek, que se convertiría en mi lugar secreto durante los cinco años siguientes, un santuario donde alejarme del mundo adulto y en el que mis amigos y yo podíamos desaparecer entre los árboles y hacer barcas y coger cangrejos de río y saltar al agua desde los puentes. Por tanto, fue sin duda un alivio enorme mudarnos a ese barrio, en el que todo parecía más bonito y donde crecían las flores.

Incluso el colegio me gustaba. Mientras que mi escuela anterior me parecía oscura, lúgubre y deprimente, la Brookside Elementary era un edificio de aspecto agradable, en unos terrenos preciosos y con unas zonas deportivas que llegaban hasta Plaster Creek. Yo no iba tan de punta en blanco como el resto de mis compañeros de clase, porque tuvimos que recurrir a la asistencia social cuando mi madre dio a luz a mi hermana Julie. Así, llevaba la ropa de segunda mano que nos daban las instituciones benéficas locales, aparte de alguna que otra camiseta de «Liverpool Rules» que me mandaba mi padre. En realidad, no quedó patente que dependíamos de la asistencia social hasta un año después más o menos, cuando estábamos en un supermercado y todo el mundo pagaba en efectivo menos mi madre, que sacó el dinero ese del Monopoly que daban para comprar en las tiendas.

Depender de la asistencia social la fastidiaba, pero a mí nunca me desconcertó ese supuesto estigma. Vivir con un solo progenitor y ver que todos mis amigos tenían madres y padres en la misma casa no me daba envidia. En realidad, a mi madre y a mí nos iba de escándalo, y cuando Julie entró en escena sentí una felicidad máxima por tener una hermanita. Fui de lo más protector con ella hasta unos años después, cuando se convirtió en el objeto de muchos de mis experimentos de tortura.

Para cuando llegué a tercer curso, había desarrollado un auténtico resentimiento hacia la dirección escolar, porque si algo salía mal, si alguien robaba algo, si algo se rompía, si alguien le pegaba a un niño, me echaban a mí de clase por costumbre. Probablemente sí que fuese responsable del 90 por ciento de los follones, pero me convertí muy rápido en un mentiroso profesional y en un artista del engaño y de la estafa para salir de la mayoría de los problemas. Me sentía amargado y tenía ideas ridículas como: «¿Y si descuelgo las anillas metálicas de gimnasia que están al lado de los columpios, las uso como un lazo y atravieso con ellas los ventanales del colegio?». Mi mejor amigo, Joe Walters, y yo nos escabullimos de casa una noche ya tarde y lo hicimos. Cuando aparecieron las autoridades, corrimos como gamos hasta Plaster Creek y nunca nos cogieron. (Muchos, muchos años después, envié a Brookside un pago anónimo por los daños).

Mi problema con las figuras de autoridad fue aumentando conforme me hacía mayor. No podía soportar a los directores de la escuela, ni ellos a mí. Hasta quinto curso, quienes me habían dado clase me habían encantado. Todas fueron mujeres, amables y dulces, y creo que reconocieron mi interés por aprender y mi capacidad de ir más allá de la llamada del deber escolástico en aquella etapa. Pero en quinto me volví en contra de todos los profesores, aunque fuesen geniales.

Por aquel entonces, no había ninguna figura masculina en mi vida que refrenase ese tipo de comportamiento antisocial (como si alguno de los hombres de mi vida lo hubiese podido hacer). Cuando mi hermana Julie tenía tres meses, la policía empezó a vigilarnos la casa en busca de Scott, porque había usado algunas tarjetas de crédito robadas. Una noche llamaron a la puerta y mi madre me mandó con los vecinos mientras la interrogaban. Semanas después, Scott apareció y entró como un torbellino en la casa, en pleno ataque violento de ira. Se había enterado de que alguien había llamado a mi madre y le había dicho que la había estado engañando, así que se precipitó sobre el teléfono del salón y lo arrancó de la pared.

Me pegué a él siguiéndolo por toda la casa, porque mi madre estaba aterrorizada y yo no pensaba aguantar nada de aquello. Scott hizo amago de entrar en mi habitación para cogerme el teléfono, pero me eché delante de él. Aunque no creo que hubiese salido muy bien parado, estaba preparado para pegarle, recurriendo a todas las técnicas que él mismo me había enseñado unos años antes. Al final mi madre me mandó a buscar a los vecinos, y a partir de entonces Scott dejó de ser bien recibido en aquella casa.

Aun así, un año después más o menos, intentó reconciliarse con mi madre. Ella cogió un avión a Chicago con la pequeña Julie, pero Scott nunca apareció en el sitio en el que habían quedado: la policía lo había pillado antes. Mi madre no tenía dinero para volver a casa, aunque las aerolíneas fueron lo bastante amables para traerla de vuelta gratis. Fuimos a visitar a Scott a una prisión muy dura de máxima seguridad, cosa que me fascinó, aunque me resultó algo desconcertante. De camino a casa, mi madre dijo: «Esta ha sido la primera y la última vez», y al poco se divorció de él. Por suerte para ella, trabajaba para unos abogados, así que el divorcio no le costó nada.

Entretanto, la admiración que yo sentía hacia mi padre crecía exponencialmente. No veía la hora de que llegasen esas dos semanas de verano cuando volaba a California y me volvía a reunir con él. Mi padre seguía viviendo en la planta alta de un dúplex en Hilldale Avenue. Yo me levantaba temprano todas las mañanas, pero mi padre dormía hasta las dos de la tarde o así, después de una noche larga de fiesta, así que tenía que buscarme la manera de entretenerme durante la primera parte del día. Recorría el apartamento buscando cosas para leer, y en una de esas búsquedas di con una colección enorme de números de Penthouse y Playboy. Los devoré. Incluso leí los artículos. No tenía conciencia de que fuesen revistas «guarras» ni de que hubiese ningún tabú al respecto, porque mi padre no aparecía y soltaba: «Ay, Dios mío, ¿qué estás haciendo con eso?». Era más de llegar, echarle un ojo a lo que estuviese mirando y decir: «¿No te parece increíblemente sexi esa muchacha?». Siempre procuraba tratarme como a un adulto, así que hablaba abiertamente y con libertad sobre los genitales femeninos y sobre lo que debía esperar encontrarme cuando llegase ahí.

El dormitorio de mi padre estaba en la parte de atrás de la casa, al lado de un árbol, y recuerdo cómo me explicó su sistema de alerta temprana y el plan de fuga. Si alguna vez venía la poli a buscarlo, yo debía retenerlos en la puerta principal para que él tuviese tiempo de saltar por la ventana del dormitorio, usar el árbol para llegar al techo del garaje, bajar de la casa por detrás del garaje hasta el edificio de apartamentos y luego pasar a la calle de al lado. Para mí, con ocho años, aquello era confuso. «¿Y si la poli no aparece en la puerta principal?». En cualquier caso, me contó que lo habían trincado por posesión de maría unos años antes y que unos polis le habían pegado una paliza solo por tener el pelo largo. Me cagué patas abajo. Yo no quería que a mi padre le pegasen, claro. Y todo eso no hizo más que reforzar mi aversión hacia la autoridad.

Aunque me preocupaba el bienestar de mi padre, esas excursiones a California eran siempre los momentos más felices y despreocupados de mi vida, con esa sensación de tener el mundo entero y maravilloso a mis pies. Asistí a mis primeros conciertos de música en directo y vi a artistas como Deep Purple y Rod Stewart. Íbamos a ver películas de Woody Allen e incluso alguna que otra calificada para adultos. Y luego nos acoplábamos en la casa y veíamos todos aquellos programas psicodélicos de televisión, como The Monkees y The Banana Splits Adventure Hour, en el que los protagonistas aparecían disfrazados de perros grandes, conducían coches pequeños y vivían aventuras. Así era como yo veía la vida entonces: psicodélica, divertida, llena de luz, todo perfecto.

A cada tanto, mi padre nos hacía una visita inesperada a Michigan. Aparecía con un montón de maletas cargadas que guardaba en el sótano. En mis viajes a California me di cuenta de que mi padre estaba metido en el traslado de unos cargamentos enormes de marihuana, pero nunca fue evidente que era eso lo que se traía entre manos cuando venía a visitarnos. Yo me sentía eufórico por tenerlo allí. Mi padre no podía ser más distinto de todos los que vivían en el estado de Michigan. Los vecinos de mi manzana, la gente con la que me relacionaba, tenían todos el pelo corto y llevaban camisas abotonadas de manga corta. Mi padre aparecía con unos zapatos de piel de serpiente con arcoíris y unas plataformas plateadas de quince centímetros, unos vaqueros de campana llenos de parches de terciopelo, cinturones gigantes cubiertos de turquesas, camisetas pegadas casi por encima del ombligo con algún emblema muy chulo, y unas chaquetillas roqueras de terciopelo traídas de Londres. El pelo, algo ralo, le llegaba hasta la cintura, y tenía un bigote retorcido y frondoso y unas patillas enormes.

No es que mi madre aceptase a mi padre precisamente como a un buen amigo, pero reconocía lo importante que era para mí, así que siempre se mostró agradable y facilitó nuestra comunicación. Él se quedaba en mi habitación y, cuando se marchaba, mi madre se sentaba conmigo y yo le escribía notas de agradecimiento por los regalos que me había traído, y le decía lo bien que me lo había pasado con su visita.

En quinto curso empecé ya a mostrar cierto talento para el emprendimiento. Tenía organizados a los niños del barrio y montábamos actuaciones en mi sótano. Elegía un disco, normalmente de la familia Partridge, y todos representábamos las canciones usando instrumentos improvisados, como escobas y pilas de lavar puestas del revés. Yo siempre hacía de Keith Partridge, y cantábamos en playback y bailábamos y entreteníamos a los otros niños que no eran muy capaces de tomar parte en la actuación.

Por supuesto, procuraba siempre sacarme uno o dos pavos. Una vez nos dejaron usar el sótano de un amigo y decidí que iba a sacarles a aquellos niños todo lo que pudieran conseguir, diez céntimos, cinco o veinticinco, por bajar allí y asistir a un concierto de la familia Partridge. Coloqué una cortina grande y puse un radiocasete detrás. Luego me dirigí a la multitud: «La familia Partridge es gente muy reservada, y además demasiado famosa como para estar en Grand Rapids, así que van a tocar una canción para vosotros, pero desde detrás de la cortina».

Me metí tras la cortina y fingí mantener una conversación con ellos. Luego puse el disco. Todos los niños del público saltaron en plan: «Pero ¿de verdad están ahí detrás?».

«Pues claro que están ahí. Y tienen más sitios a los que acudir, así que ya os podéis ir largando», les dije. Al final me saqué un puñado de monedillas de aquel asunto.

Todavía en quinto curso ideé un plan para devolvérsela a los directores y administradores del colegio a quienes despreciaba, sobre todo desde que me habían expulsado por agujerearme la oreja. Un día, en clase de Gobierno, el profesor preguntó:

—¿Quién quiere presentarse a delegado «presidente»?

Levanté la mano lanzado.

—¡Yo, yo!

Y entonces otro niño levantó la mano también. Le lancé una mirada intimidatoria, pero siguió insistiendo en que quería presentarse, así que tuvimos una charlita después de clase. Le dije que yo iba a ser el siguiente delegado de clase, y que si no se retiraba de inmediato a lo mejor no salía bien parado. Y así fue como me convertí en delegado. El director no podía ni creérselo. Desde ese momento, fui el encargado de ir a las asambleas y cuando algún cargo especial venía al colegio, yo era quien le daba un paseo por el lugar.

En ocasiones, ejercí mi cargo con intimidación y me metía a menudo en peleas en el colegio, pero también tenía un lado amable. Brookside era una escuela experimental con un programa especial que integraba en las clases normales a niños ciegos y sordos y a otros niños más grandes con retrasos leves. Con todo lo vándalo e intimidador que era, me hice amigo de esos niños. Y como los niños pueden convertirse en mal y tormento de cualquiera que sea en algún modo diferente, aquellos alumnos especiales recibían golpes en todos los descansos y a la hora del almuerzo, así que me autoimpuse como su protector. No perdía de vista a la niña ciega mientras el sordo tartamudeaba. Y si alguno de los pajilleros aquellos los molestaba, me colaba por detrás del abusón con una rama y le daba en la cabeza. Sin duda, tenía mi propio código moral.

En sexto curso empecé a volver a casa para almorzar y me juntaba allí con mis amigos. Jugábamos a la botella y, pese a tener todos novias, los intercambios no suponían ningún problema. Casi siempre nos limitábamos a darnos besos con lengua, y a veces determinábamos el tiempo que tenía que durar el beso. Yo intenté que mi novia se quitara el sujetador de niña que llevaba y me dejara tocarla, pero nunca consintió hacerlo.

En algún momento a finales de sexto, decidí que era hora de irme a vivir con mi padre. Mi madre había superado el límite de su paciencia conmigo, había perdido claramente el control de todo. Cuando no me dio luz verde para marcharme a vivir con él, empecé a desarrollar un resentimiento real hacia ella. Una noche me mandó a mi habitación, probablemente por haberle replicado. Creo que ni siquiera cogí nada: salí por la ventana de mi habitación para ir camino del aeropuerto, llamar a mi padre y averiguar la manera de montarme en un avión e ir directo a Los Ángeles (ningún vuelo iba directo a Los Ángeles, pero eso no lo sabía). Ni siquiera llegué al aeropuerto. Terminé en casa de una de las amigas de mi madre, a unos kilómetros, y ella llamó a mi madre, que vino a recogerme y a llevarme a casa.

Aquel fue el momento en el que empezó a plantearse dejarme ir. Un gran factor determinante para la decisión final fue la entrada en su vida de Steve Idema. Cuando metieron en la cárcel a Scott St. John, mi madre decidió que a lo mejor la idea de reformar a chicos malos tampoco era tan buena. Steve era un abogado que daba asistencia jurídica a los pobres. Había trabajado de voluntario para VISTA con los pobres de las islas Vírgenes. Era una persona honrada de los pies a la cabeza, trabajadora, compasiva, un compañero incondicional con un corazón de oro, y mi madre estaba loca por él. En cuanto me di cuenta de que Steve era un buen tipo y los dos se querían, empecé a presionar más y más para irme a California a vivir con mi padre.

[2]Efectivamente, Anthony Kiedis es de Michigan, pero esta frase lleva un matiz añadido: «ser de Michigan» implica proceder de un lugar difícil, de clima duro y ambiente rudo.

02

Spider e Hijo

Cuando me fui de Michigan con doce años en 1974, les dije a todos mis amigos que me mudaba a California para hacerme estrella de cine. Pero en cuanto empecé a dar vueltas con mi padre en su coche, un Healy, cantando las canciones pop de la radio (algo que no se me daba especialmente bien), anuncié: «Voy a ser cantante. A eso es a lo que me voy a dedicar de verdad». Aunque lo verbalicé, me pasé años sin volver a pensar en esa promesa.

Y es que estaba demasiado ocupado enamorándome de California. Por primera vez en mi vida, me sentía como si aquel fuese el sitio en el que se suponía que debía estar. Había palmeras, y estaban los vientos de Santa Ana, y gente a la que me gustaba mirar y con la que me gustaba hablar, y horarios que me gustaba llevar. Estaba forjando una amistad con mi padre que iba a crecer todos los días a pasos agigantados. A mi padre le parecía genial, porque estaba con su hijo que sabía cuidarse solo y que les encantaba a todos sus amigos y novias. No le estorbaba en lo más mínimo; en todo caso, le proporcionaba un nuevo punto de apoyo, así que la cosa funcionaba en beneficio mutuo. Y a mí las experiencias nuevas me hacían sentir como en una nube.

Algunas de las más memorables de esas nuevas experiencias ocurrieron en el propio bungaló de mi padre, un espacio pequeño en Palm Avenue. Vivía en una mitad de una casa que estaba dividida en dos unidades. Había una cocina pintoresca y un papel de pared de los años treinta quizá, y aunque no tenía dormitorios como tales, mi padre convirtió un pequeño trastero añadido a la casa en mi habitación. Estaba en la parte de atrás y había que pasar por un baño para llegar. El dormitorio de mi padre era la sala de estar, una habitación cerrada por tres puertas batientes que daba al salón, la cocina y el baño. Tenía un papel de pared bonito, negro con flores grandes, y una ventana abierta a un patio lateral repleto de capullos de campanillas sin desflorar.

Llevaba allí solo unos días cuando mi padre me llamó para que fuese a la cocina. Estaba sentado a la mesa con una muchacha muy mona de dieciocho años con la que había estado saliendo esa semana. «¿Quieres fumarte un porro?», me preguntó.

En Michigan habría respondido automáticamente que no. Pero estar en aquel nuevo entorno me despertaba el espíritu aventurero. Así pues, mi padre sacó una caja negra recia del American Heritage Dictionary, la abrió y estaba llena de hierba. Usó la tapa para los preparativos y desmenuzó allí parte de la maría, dejando las semillas rodar hasta el fondo de la tapa. Después sacó unos papelillos y me enseñó con detalle a liar el porro perfecto. Todo aquel ritual me pareció fascinante.

A continuación, encendió el porro y me lo pasó. «Ten cuidado, no chupes mucho, no se te vayan a salir los pulmones con la tos», me aconsejó.

Le di una caladita y le devolví el porro. Ruló por la mesa unas cuantas veces y al poco estábamos todos con sonrisas, risas y auténtica relajación. Y entonces me di cuenta de que estaba colocado. Me encantó la sensación. Era como una medicina para calmar el alma y despertar los sentidos. No resultaba incómodo ni daba miedo. No sentí que hubiese perdido el control. De hecho, sentí que tenía el control.

A continuación, mi padre me dio una cámara Instamatic y me dijo: «Creo que mi amiga quiere que le hagas unas fotos». Instintivamente supe que iba a haber algo de destape, así que me dirigí a ella:

—¿Y si te levantas la camisa y te saco una foto?

—Me parece bien, pero creo que para que sea algo más artístico es mejor que enseñe solo un pecho —intervino mi padre.

Todos estuvimos de acuerdo. Saqué algunas fotos y nadie se sintió incómodo con aquello.

Así pues, mi entrada en el mundo de la maría fue suave como la seda. La siguiente vez que fumé, ya era todo un profesional y lie el porro con precisión quisquillosa. De todos modos, no cogí fijación, aunque mi padre fumaba maría a diario. Para mí, no era más que otra experiencia única californiana.

Ante todo, mi prioridad ese otoño fue entrar en una buena escuela preparatoria. Se suponía que me iba a matricular en Bancroft, pero cuando fuimos a echarle un vistazo, vimos que el edificio estaba en un barrio turbio y lleno de grafitis de bandas de todo tipo. Aquel sitio no mandaba precisamente el mensaje de «venga, a la escuela a divertirse». Así pues, seguimos con el coche hasta Emerson, que estaba en Westwood. Era un edificio clásico de California, de estilo mediterráneo, con unos céspedes frondosos y árboles florales, y una bandera de Estados Unidos ondeando orgullosa al viento. Además, mirases donde mirases veías a esos pibones de trece años pasearse con sus vaqueros Ditto ajustados.

«Quiero entrar aquí, cueste lo que cueste», afirmé.

Lo que costó fue usar la dirección en Bel Air de Sonny Bono como si fuese la mía. Connie había dejado a mi padre por Sonny, que hacía poco había roto con Cher, pero todos seguían siendo amigos, y como además yo había conocido a Sonny en mi anterior visita, no puso problemas para llevar a cabo el timo y pude matricularme.

Ya solo me quedaba encontrar la manera de llegar a la escuela. El autobús urbano recorría un camino directo de casi siete kilómetros por Santa Monica Boulevard. El problema era que la empresa, la RTA, estaba en huelga. Mi padre andaba estancado en la rutina de acostarse tarde y levantarse tarde, pasar la mayor parte del tiempo colocado y entretener a mujeres todo el rato, así que no iba a comportarse precisamente como la madre ama de casa ideal que lleva a sus hijos al colegio y los recoge. Su solución fue dejarme un billete de cinco dólares en la mesa de la cocina para que cogiese un taxi. Volver a casa sería cosa mía. Para facilitármelo, me compró un patín Black Knight que tenía una tabla de madera y ruedas de pasta. Así que volvía patinando, o en autostop o recorriendo a pie los casi siete kilómetros, mientras descubría Westwood, Beverly Hills y West Hollywood.

Pasé casi todo el primer día en Emerson sin hacer un amigo, y empecé a preocuparme. Todo parecía nuevo y abrumador. Yo venía de un colegio pequeño del medio oeste, así que no era precisamente un académico. No obstante, al final del día tuve clase de artes creativas y allí había un amigo esperándome: Shawn, un chaval negro de ojos luminosos y con la mayor de las sonrisas. Fue de esas veces en las que vas directo hacia alguien y le dices:

—¿Quieres ser mi amigo?

—Sí, vamos a ser amigos.

Y ya está, sois amigos.

Ir a casa de Shawn era una aventura. Su padre era músico, algo nuevo para mí: un padre que se iba al garaje y practicaba música con sus amigos. La madre de Shawn era de lo más cariñosa y agradable; siempre me recibía bien en su casa y me ofrecía comida exótica como tentempié después de clase. En lo que a cocina se refería, yo había salido de la parte más ignorante del mundo. Mi universo culinario consistía en cosas como pan blanco, queso Velveeta y carne picada. En aquella casa comían yogur y bebían una sustancia extraña llamada kéfir. De donde yo venía, solo teníamos Tang y Kool-Aid.