4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein lustiger Cosy Crime Roman

- Sprache: Deutsch

Was machst Du, wenn das Mordopfer ein Schurke und dein bester Freund angeblich der Täter ist?

Meg Langslow ist genervt. Die Mutter ihres Freundes Michael hat ganz Yorktown für ein Kostümfest ins 18. Jahrhundert zurückversetzt. Alles soll möglichst echt aussehen, deswegen verhängt Mrs. Waterston Strafen für alles, was nicht in die Epoche passt. Echt ist jedoch auch der Tote, der in Megs antiker Schmiede gefunden wird. Verdächtige mit glaubwürdigen Motiven gibt es zuhauf, denn das Opfer hatte viele Feinde. Doch wer ist der Täter? Meg will das Rätsel lösen, denn auch ihr bester Freund steht unter Verdacht ...

Band 3 der Cosy-Crime-Reihe um Meg Langslow. Nächster Band: "Böse Vögel lassen Federn".

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Inhalt

CoverWeitere Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumKAPITEL 1KAPITEL 2KAPITEL 3KAPITEL 4KAPITEL 5KAPITEL 6KAPITEL 7KAPITEL 8KAPITEL 9KAPITEL 10KAPITEL 11KAPITEL 12KAPITEL 13KAPITEL 14KAPITEL 15KAPITEL 16KAPITEL 17KAPITEL 18KAPITEL 19KAPITEL 20KAPITEL 21KAPITEL 22KAPITEL 23KAPITEL 24KAPITEL 25KAPITEL 26KAPITEL 27KAPITEL 28KAPITEL 29KAPITEL 30KAPITEL 31KAPITEL 32KAPITEL 33KAPITEL 34KAPITEL 35KAPITEL 36Weitere Titel der Autorin:

Die humorvolle Meg-Langslow-Krimireihe:

Komische Vögel sterben tragisch

Alle Vögel sind schon tot

Böse Vögel lassen Federn

Über dieses Buch

Was machst Du, wenn das Mordopfer ein Schurke und dein bester Freund angeblich der Täter ist?

Meg Langslow ist genervt. Die Mutter ihres Freundes Michael hat ganz Yorktown für ein Kostümfest ins 18. Jahrhundert zurückversetzt. Alles soll möglichst echt aussehen, deswegen verhängt Mrs. Waterston Strafen für alles, was nicht in die Epoche passt. Echt ist jedoch auch der Tote, der in Megs antiker Schmiede gefunden wird. Verdächtige mit glaubwürdigen Motiven gibt es zuhauf, denn das Opfer hatte viele Feinde. Doch wer ist der Täter? Meg will das Rätsel lösen, denn auch ihr bester Freund steht unter Verdacht …

Über die Autorin

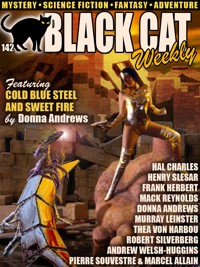

Donna Andrews wurde in Yorktown, Virginia, geboren – wie die Protagonistin ihrer humorvollen Vogel-Krimireihe, Meg Langslow. Andrews erster Roman, Komische Vögel sterben tragisch, erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter die internationalen Krimipreise Agatha, Anthony und Barry Award, den St. Martin's Press Malice Domestic Award für den besten traditionellen Kriminalroman sowie den Romantic Times Award als bester Debütroman. Donna Andrews lebt in Reston, Virginia.

Website der Autorin: www.donnaandrews.com.

Donna Andrews

SCHRÄGE VÖGEL STERBEN SCHNELLER

Meg Langslows dritter Fall

Aus dem amerikanischen Englisch von Frauke Meier

beTHRILLED

Digitale Erstausgabe

»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment

Für die Originalausgabe:

Copyright © 2001 by Donna Andrews

Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Revenge of the Wrought-Iron Flamingos«

Originalverlag: St. Martin’s Press, New York

Published by arrangement with St. Martin’s Press. All rights reserved.

Für diese Ausgabe:

Copyright © 2009/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Alexander Huiskes

Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Bplanet | Anneka | skyfish | Coffeemill | sumroeng chinnapan | Akos Horvath Stock Photos | Ianych | PowerUp | Artyem Dzyuba

eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-6271-8

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Für all die Historiendarsteller und Handwerksleute, die mich in meinen Nachforschungen unterstützt haben. – Danke, dass ihr mich davor bewahrt habt, peinliche Fehler und Anachronismen einzubauen; ich hoffe, ihr könnt mir die nicht minder peinlichen Fehler, die ich stattdessen gemacht habe, vergeben und darüber lachen.

Für die Freunde, die so geduldig zuhörten, wenn ich ihnen alles erzählte, was ich über Musketen, Kanonen, Kostüme des achtzehnten Jahrhunderts, die Medizin der Kolonialzeit und über zahllose andere Themen erfahren hatte, die alle in diesem Buch Verwendung fanden. – Ich kann euch lediglich versprechen, dass ich mir beim nächsten Mal ein paar andere Macken zulege.

Und vor allem für Tracy und Bill dafür, dass sie mir Spike immer wieder ausleihen; Elizabeth, weil sie mich beständig antreibt, ein bisschen besser zu werden (ganz zu schweigen von der üblichen Zauberei am Ende der Geschichte); Lauren, Mary und Sheryle, weil sie ihre Zeit, ihre Weisheit und die Pizza mit mir teilten; Suzanne für ihren ausdauernden Beistand und die ermutigenden Lobeshymnen; Dave, der Cousin Horace trotz des Decknamens demaskiert hat; und all meine Online-Freunde, die da waren, wenn ich sie brauchte, und die verstanden, wenn ich nicht da war, weil ich schreiben musste.

Für Ruth Cavin, Julie Sullivan und die Leute von St. Martin’s, und für Ellen Geiger und Anna Abreu von Curtis Brown, die sich so wunderbar um die praktische Seite der Veröffentlichung gekümmert haben, dass ich mich in Ruhe auf den lustigen Teil der Arbeit konzentrieren konnte.

Und für Mom und Dad, weil sie sich entschlossen haben, mitten im Schlachtfeld von Yorktown zu leben. Das ist alles eure Schuld, wisst ihr, und ich kann euch gar nicht genug danken.

KAPITEL 1

»Ich werde Michaels Mutter umbringen«, kündigte ich an. »Schnell, diskret und mit einem Minimum an Schmerz und Leid. Aus Rücksicht auf Michael. Aber ich werde sie umbringen.«

»Wie bitte?«, fragte Eileen, blickte auf und sah mich blinzelnd an.

Ich wandte mich zu meiner besten Freundin und Handwerkskollegin um. Sie hatte bereits ungefähr fünf Kubikmeter blau-weißen Porzellans ausgepackt und auf ihrer Seite unseres Standes angeordnet. Ich dagegen kämpfte immer noch damit, mehrere Tonnen Schmiedeeisen an den gebührenden Platz zu wuchten.

Ich kratzte mich an zwei oder drei Stellen, an denen meine authentische Linsey-Woolsey-Kleidung mir eine Kontakt-Dermatitis beschert hatte. Ich rollte meine Ärmel noch weiter hoch, obwohl ich wusste, dass sie binnen zwei Minuten wieder heruntergerutscht sein würden; dann zog ich meinen Rocksaum ungefähr dreißig Zentimeter empor, in der Hoffnung, ein vereinzeltes Lüftchen könnte meine Beine ein wenig kühlen.

»Ich sagte, ich werde Michaels Mutter umbringen, weil sie uns dazu gebracht hat, diese Handwerksmesse in Kostümen des achtzehnten Jahrhunderts zu bestreiten«, entgegnete ich. »Bei über dreißig Grad im Schatten ist das absolut irrsinnig.«

»Na ja, du darfst nicht allein Mrs Waterston die Schuld geben«, wandte Eileen ein. »Wer hätte gedacht, dass wir im Oktober solch ein Wetter haben?«

Mir fiel keine vernünftige Antwort ein, also drehte ich mich wieder zu der Kiste um, die ich auszupacken gedachte, und hievte einen Satz schmiedeeiserner Kerzenhalter heraus. Eileen war, wie ich, vor Hitze und Anstrengung rot angelaufen und außerdem zerzaust von all der Feuchtigkeit. Aber bei blondem Haar und heller Haut sieht man dabei aus wie das blühende Leben, während ich mir vorkam wie ein fleischgewordenes derangiertes Chaos.

»In Jeans wäre das alles so viel einfacher«, grollte ich und stolperte über den Saum meines Rocks, als ich zum Tisch ging, um die Kerzenhalter aufzustellen.

»Da kommen schon die ersten Besucher«, sagte Eileen mit einem Achselzucken. »Und du weißt ja, wie genau es Mrs Waterston mit der Authentizität nimmt.«

Ja, das hatte jeder in Yorktown längst herausfinden dürfen. Und was ihr Auge für Details betraf, so konnte selbst Martha Stewart Mrs Waterston nicht das Wasser reichen. Wäre es nach ihr gegangen, hätten wir jeden einzelnen Nadelstich per Hand bei Kerzenschein machen müssen. Vermutlich hätte sie auch gern versucht, uns dazu zu bewegen, das Garn selbst zu spinnen und die Stoffe zu weben, ganz zu schweigen davon, dass das Schaf auch aufgezogen und geschoren sein wollte. Und wenn sie uns irgendwann zu weit getrieben hätte, hätten wir zweifellos darauf achten müssen, dass unser Lynchmob ein authentisches Hanfseil aus der Kolonialzeit benutzte, statt sich mit einem anachronistischen Nylonseil zu begnügen.

Natürlich hätten meine Handwerkskollegen vermutlich auch mich gleich mitgelyncht, da ich bei der Organisation der Handwerksmesse als Mrs Waterstons Stellvertreterin fungierte, deren Aufgabe es in ihren Augen war, darauf zu achten, dass sich keiner der Protagonisten zu Anachronismen hinreißen ließ. Als ich mich freiwillig für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt hatte, hatte ich angenommen, es wäre eine wunderbare Möglichkeit, einen guten Eindruck auf die überkritische Mutter des Mannes zu machen, den ich liebte. Ich hatte mich die letzten sechs Monate schwer darum bemüht, Michael nicht zum Waisenkind zu machen. Und da wir gerade von Michael sprechen …

»Wo ist eigentlich Michael?«, fragte Eileen wie ein Echo meiner Gedanken. »Ich dachte, er würde dir dabei helfen.«

»Das wird er, sobald er da ist«, versicherte ich. »Er versucht immer noch, in sein Kostüm zu kommen.«

»In dem Kolonialzeitkostüm wird er toll aussehen«, sagte Eileen.

»Ja«, stimmte ich zu. »Nur gut, dass es in dem Zelt keinen mannshohen Spiegel gibt. Anderenfalls würden wir ihn stundenlang nicht mehr zu sehen bekommen.«

»Das meinst du doch nicht ernst«, sagte Eileen stirnrunzelnd. »Du bist doch völlig verrückt nach Michael.«

Ich ging nicht darauf ein. Ja, ich war verrückt nach Michael, aber ich war auch eine erwachsene Frau in den Dreißigern, kein Teenager, der beim Anblick seines ersten großen Schwarms unter Weh und Ach leuchtende Augen bekommt. Außerdem waren Michael und ich bereits ein bisschen länger als ein Jahr zusammen. Lang genug, dass ich seine vielen Vorzüge wirklich zu schätzen gelernt hatte, aber auch lang genug, um auf seine Defizite aufmerksam zu werden. Beispielsweise auf die Sache mit Kostümen und Spiegeln. Und dass er, wenn er sich zum Ausgehen fertig machte, dafür grundsätzlich zwei- oder dreimal so lang brauchte wie ich.

Nicht, dass ich mich darüber gewöhnlich beklagt hätte; immerhin war das Ergebnis seiner Bemühungen stets spektakulär. Aber im Augenblick hätte ich gern auf jegliches Spektakel verzichtet, um stattdessen ein bisschen Hilfe zu bekommen. Ich kämpfte mit einem knapp zweieinhalb Meter großen Spalier, und als es endlich in Position war, lehnte ich mich keuchend zurück.

»Vielleicht sollte ich warten, bis er hier ist, ehe ich weitermache«, sagte ich.

»Aber Mrs Waterston will, dass bis zehn alles fertig ist!«, gab Eileen zu bedenken. Sie wühlte in dem Weidenkorb, den sie anstelle einer Handtasche mitgebracht hatte, warf mir einen schuldbewussten Blick zu und zog ihre Armbanduhr hervor.

»Es ist schon 9:30 Uhr«, verkündete sie und verbarg die Uhr wieder unter dem rot-weiß-karierten Stoff, mit dem der Korb ausgelegt war. Schon jetzt waren mir diese Abläufe vertraut: der verstohlene Blick, um festzustellen, ob irgendjemand zusah – jemand wie ich, theoretisch – ehe ein notwendiger, aber verbotener moderner Gegenstand hervorgezogen wurde. Und dann das hastige Verstecken. Eileen hätte inzwischen wissen müssen, dass es mich, solange sie sich nicht von irgendjemand anderem erwischen ließ, einen Dreck interessierte.

Andererseits hatten wir erst heute Morgen herausgefunden, dass Mrs Waterston ein ganzes Dutzend Assistenten zur »Stadtwache« ernannt hatte. Theoretisch unterstanden diese Wachmänner meinem Befehl und sollten dazu beitragen, die Menschenmassen unter Kontrolle zu halten und Ladendiebstähle zu verhindern. Praktisch waren sie der Grund, aus dem ich so spät dran war. Ich hatte den ganzen Morgen mit dem verzweifelten Versuch zugebracht, sie daran zu hindern, diverse aufgeregte Handwerker zu schikanieren, die sich des Gebrauchs moderner Werkzeuge zum Aufbau ihrer Stände schuldig gemacht hatten, und sie davon abzuhalten, allerlei Gegenstände zu konfiszieren, die ihrer Ansicht nach »nicht zeitkonform« waren. Die Handwerker hatten bereits angefangen, die Wachtruppe als »Anachronismuspolizei« zu bezeichnen.

»Ich bin mit meiner Seite beinahe fertig«, verkündete Eileen. »Wenn du willst, könnte ich …«

Ein lautes Donnern unterbrach sie und schien zugleich den Boden zu erschüttern. Wir fuhren beide zusammen. Eileen kreischte; und ihre Töpferwaren klirrten bedrohlich. Wir hörten weiteres Kreischen und einige Flüche aus den Ständen in der Umgebung.

»Was um alles in der Welt!«, rief Eileen und rannte zu ihrem Tisch, um sicherzustellen, dass keine ihrer ätherisch zarten Tassen und Vasen zu Schaden gekommen war.

»O Gott«, murmelte ich. »Ich dachte, sie hätte nur Spaß gemacht.«

»Wer hat worüber Spaß gemacht?«, fragte Eileen.

»Was zum Teufel war das – ein Überschallknall?«, brüllte Amanda, die afroamerikanische Weberin in dem Stand auf der anderen Seite des Durchgangs.

»Die Artillerie«, brüllte ich zurück.

»Die Artillerie?«, wiederholte Eileen.

»Die was?«, fragte Amanda, ließ einen betressten Läufer fallen und trottete zu uns herüber.

»Artillerie«, wiederholte ich. »Wegen der Belagerung Yorktowns. Das ist es, worum es hier geht. Es ist eine Gedenkfeier, weißt du …«

»Ja, ich weiß«, sagte Amanda. »19. Oktober 1781. Die Briten werfen endlich das Handtuch. Sie kapitulieren vor George Washington, und der Unabhängigkeitskrieg ist vorbei. Holladiho. Lasst die Freiheit erschallen, nur nicht für meine Leute, die durften noch mal achtzig Jahre warten. Also, was ist jetzt mit diesen Soundeffekten?«

»Nur noch einer von Mrs Waterstons Geistesblitzen«, erläuterte ich. »Sie hat ein paar Kerle angeheuert, die eine nachgebaute Kanone abfeuern sollen, um dem Ereignis größere Authentizität zu verleihen.«

»Soll das heißen, die feuern mit einer Kanone Startschüsse zur Eröffnung der Messe ab?«, fragte Amanda.

»Vielleicht nur eine Demonstration für Touristen«, hoffte Eileen.

»Eigentlich …«, fing ich an.

Ein weiterer Donnerschlag erschütterte das Feldlager. Dieses Mal hörten wir weniger Kreischen und mehr wütendes Gebrüll.

»Eigentlich«, setzte ich noch einmal an, »will sie, dass die Kanone ständig abgefeuert wird, um die Belagerung nachzustellen. Washingtons Truppen haben die Briten ein paar Wochen lang ununterbrochen bombardiert, ehe sie ihre Schanzen angegriffen haben.«

»Sie will, dass das den ganzen Tag so geht?«, fragte Eileen.

»Und vermutlich auch die ganze Nacht, bis irgendjemand irgendeine obskure Bezirksverordnung auftreiben kann, die ihr Einhalt gebietet.«

Vermutlich so jemand wie ich. Ich hatte so oder so schon einem halben Dutzend Bürger dieser Stadt, die den Aufbau der Artillerie mit angesehen hatten, versprochen, ich würde einen Weg finden, die Kanonen bis zur Nachtruhe zum Schweigen zu bringen. Und jetzt, da das Bombardement tatsächlich eingesetzt hatte, konnte es nur noch Sekunden dauern, bis ich mit Beschwerden überschwemmt würde. Und wie wütend sie auch sein mochten, keiner der Nörgler war bereit, sich selbst freiwillig direkt mit Mrs Waterston auseinanderzusetzen.

»Was für ein Irrenhaus«, murmelte Amanda.

Keine Einwände meinerseits.

»Schlimm genug, dass ich mich anziehen muss wie Tante Jemima«, schimpfte sie, als sie zu ihrem Stand zurückging. »Jetzt auch noch das.«

»Oh, aber du siehst … toll aus«, rief Eileen ihr hinterher. »So authentisch!«

Amanda blickte an ihrem schlichten Kleid herab und schnaubte. Und unglücklicherweise hatte sie recht. Ich hatte Amanda stets um ihre stilsichere, moderne Garderobe beneidet, diese lebhaften Farben, die außergewöhnlichen, aber kunstvollen Schnitte. Nie zuvor war mir aufgefallen, dass ihre schicken Klamotten auch eine vage plumpe Gestalt verbargen. Und wenn man dann noch die kulturgeschichtlichen Assoziationen bedenkt, denen sich eine in Richmond, Virginia, aufgewachsene afroamerikanische Frau kaum entziehen kann, wenn sie genötigt ist, sich im Kolonialstil zu kleiden …

»O je«, murmelte Eileen. Die plötzlich aufgetauchte Falte auf ihrer sonst so glatten Stirn verriet mir, dass ihr dieser Punkt inzwischen auch aufgegangen war. »Für die arme Amanda muss das grässlich sein. Meinst du nicht, wir sollten …«

»Aufgepasst!«, zischte eine Stimme ganz in der Nähe. »Sie kommt! Lasst alle Anachronismen verschwinden!«

KAPITEL 2

»Du liebe Zeit, Mrs Waterston wird wütend sein, dass du immer noch nicht ausgepackt hast!«, rief Eileen erschrocken.

»Mir bleiben immer noch fünfzehn Minuten«, sagte ich und drehte mich um, um nachzusehen, wem wir die Warnung zu verdanken hatten. Gleich neben unserem Stand stand ein Mann, ein bisschen kleiner als ich mit meinen eins-achtundsiebzig, ein wenig rundlich und mit einem fliehenden Kinn. Ich hatte das Gefühl, ihn erkennen zu müssen, trüge er, sagen wir, Jeans anstelle eines alten blauen Mantels im Konolialstil, einer weißen gepuderten Perücke und eines schwarzen Filzhuts, dessen Krempe in Drittelabschnitten hochgeklappt war, sodass der Hut als Ganzes die Form eines Dreiecks annahm – der berühmte koloniale Dreispitz.

»Oh, Horace, du siehst wirklich hübsch aus«, sagte Eileen.

Horace? Ich erschrak und sah genauer hin.

»Cousin Horace«, sagte ich. »Sie hat recht. Du siehst in dem Kostüm großartig aus. Ich hätte dich fast nicht erkannt.«

Cousin Horace blickte an seinem Mantel herab und seufzte. Normalerweise liebte er Kostümpartys – eigentlich glaubte er so oder so (oder tat zumindest, als glaube er), dass jede Party, die er mit seinem Besuch beehrte, eine Kostümparty sei, was bedeutete, dass er ausnahmslos zu jeder Party in seinem heiß geliebten Gorillakostüm erschien. Normalerweise fiel es selbst Mutter nicht gerade leicht, ihn dazu zu überreden, den Affenkopf für ein Gruppenfoto anlässlich einer Hochzeit innerhalb der Familie abzunehmen. Ich fragte mich, wie es Mrs Waterston gelungen war, ihn weit genug einzuschüchtern, sich in dieses Kolonialkostüm stecken zu lassen.

»Das ist nur ein ganz normales Leihkostüm von Be-Stitched«, sagte er unter Bezugnahme auf Mrs Waterstons Schneiderladen. »Solche Dinger wirst du heute noch dutzendweise zu sehen bekommen.«

»Tja, trotzdem sieht es an dir sehr hübsch aus«, versicherte Eileen.

»Meg, du musst mit Mrs Waterston reden«, sagte er. »Auf dich hört sie.«

Interessante Neuigkeit; mir war bisher nicht aufgefallen, dass Mrs Waterston auf irgendjemanden hörte – vielleicht mit Ausnahme von Michael. Was Horace eigentlich meinte, war, dass außer mir niemand die Nerven hatte, sich Mrs Waterston entgegenzustellen.

»Worüber soll ich mit ihr reden?«, fragte ich und fühlte mich dabei plötzlich sehr müde. Kanonen? Anachronismen? Oder war schon wieder ein neues Problem aufgetaucht?

»Jetzt will sie, dass wir authentisch sprechen«, erklärte er. »Modernen Slang vermeiden. Den Akzent der Kolonialzeit übernehmen.«

»O mein Gott«, rief Amanda auf der anderen Seite des Gangs. »Wer zum Teufel denkt die überhaupt, wer sie ist?«

Horace warf mir einen Blick zu und huschte von dannen. Eileen schaute gequält drein.

»Wer ist gestorben und hat ihr den Thron hinterlassen?«, hakte Amanda nach.

»Großtante Agatha«, sagte ich. »Die allerdings eigentlich nicht gestorben ist; sie hat nur beschlossen, dass sie mit dreiundneunzig nicht mehr genug Energie hat, um weiterhin den Vorsitz des Komitees zu führen, das für die alljährliche Gedenkfeier am Yorktown Day zuständig ist. Mrs Waterston hat sich freiwillig erboten, ihren Platz einzunehmen.«

»Ja, die hat genug Energie«, sagte Amanda. »Was ihr fehlt, ist der gesunde Menschenverstand.«

»Wir werden vermutlich eine ganze Menge von Mrs Waterston zu sehen bekommen«, unkte Eileen. »Sie ist die Mutter von Megs Freund.«

»Oh«, machte Amanda. »Tut mir leid.«

»Meinetwegen musst du dich nicht entschuldigen«, sagte ich. »Du kannst so oder so kaum irgendetwas über sie sagen, das ich im Laufe des letzten Jahres nicht selbst schon gesagt habe, wenn auch nicht unbedingt laut«, fügte ich halb im Selbstgespräch hinzu.

»Lass dir einen Rat geben, Liebchen«, sagte Amanda. »Mach Schluss mit ihm. Sofort. Du ahnst ja nicht einmal, wie die Frau als Schwiegermutter erst sein wird.«

Unglücklicherweise schwante mir durchaus das Eine oder Andere. Ich hatte viel Zeit damit zugebracht, über diese Vorstellung zu sinnieren. Aber für den Moment schob ich den Gedanken entschlossen beiseite, verstaute ihn weit hinten in meinem Oberstübchen zusammen mit all den anderen Dingen, für die ich bis Ende der Messe keine Zeit haben würde.

»Aber du bist Michael noch nicht begegnet!«, schwärmte Eileen. »Hier, sieh mal!«

Sie ging quer über den Gang zu Amandas Stand und wühlte unterwegs in ihrem Weidenkorb. Dann zog sie eine prall gefüllte Brieftasche hervor. Sie blätterte in einem Bündel Plastikfotohüllen und hielt schließlich eines der Bilder hoch. Amanda beäugte es. Ihr Gesicht war keine zehn Zentimeter von der Brieftasche entfernt.

»Nicht übel«, sagte sie.

»Er ist Professor für Schauspiel am Caerphilly College«, sagte Eileen. »Und er ist selbst ein wunderbarer Schauspieler, und wir denken alle, dass er der perfekte Partner für Meg ist.«

»Nur, wenn ihr seine Mutter loswerden könnt«, sagte Amanda. »Kommt er heute auch her?«

»Natürlich!«, verkündete Eileen. »Er und Meg sind unzertrennlich.«

Nun ja, so unzertrennlich wie ein Paar sein kann, dessen Einzelteile in verschiedenen Städten leben, die mehrere Stunden Autofahrt voneinander entfernt lagen, und die sich beide mit anstrengenden Berufen herumschlugen, die sich nicht so ganz in die allgemein üblichen Arbeitszeiten pressen ließen. Wieder eines der Probleme, die ich versuchte, in Wartestellung zu halten, bis diese verdammte Handwerksmesse aus und vorbei war.

»Okay, ich werde mich bemühen, nichts Schlimmes zu sagen, wenn ›Blauäuglein‹ in der Nähe ist«, versprach Amanda. »Falls ich ihn überhaupt erkenne. Meine Brille darf ich hier ja nicht tragen«, fügte sie mit einem tadelnden Blick zu mir hinzu. »Nicht zeitkonform. Nur Drahtgestellbrillen erlaubt.«

»Tut mir leid«, sagte ich und zuckte mit den Achseln. »Aber Michael ist schwer zu übersehen.«

»Für mich wird alles, was mehr als einen halben Meter entfernt ist, zu einem Schemen«, grollte Amanda.

»Er wird jedenfalls als eins-dreiundneunzig großer Schemen in der weißen Uniform der Franzosen in Erscheinung treten, ausstaffiert mit violetten Ärmelaufschlägen und goldenen Spitzenbordüren«, sagte ich.

»Du hast recht«, räumte sie leise lachend ein. »Ich denke, ich sollte imstande sein, ihn im Gewühl auszumachen.«

»Das ist mein Sohn Samuel da auf seinem Arm«, verkündete Eileen. »Es wurde bei der Taufe aufgenommen. Hier ist noch eines, das wir bei dem anschließenden Empfang gemacht haben.«

»Sehr nett«, sagte Amanda. Nervös musterte sie zugleich Eileens Brieftasche. Offenbar regte sich ihrerseits inzwischen ein erster Verdacht in Hinblick darauf, dass die pralle Form eine Folge der Babyfotos sein könnte.

»Und hier ist eines von Samuel mit seinem Daddy«, fuhr Eileen fort und blätterte weiter. Ich sah, wie sich die Erkenntnis, in die Falle gelaufen zu sein, in Amandas Zügen niederschlug.

»Nicht zeitkonform«, sang ich und klatschte in die Hände, wie es unser Grundschullehrer zu tun pflegte. Und als sich Eileen mit gekränkter Miene umblickte, fügte ich hinzu: »Komm rüber und hilf mir. Wir sollten eigentlich ein gutes Beispiel für die anderen abgeben.«

Eileen seufzte und steckte ihre Anachronismen weg, ehe sie zu unserem Stand zurückkehrte. Ich weiß nicht, warum mich das überhaupt kümmerte. Sie würde die Fotos so oder so wieder hervorholen, sobald ich ihr den Rücken zukehrte. Amanda würde sich allein verteidigen müssen, wollte sie Eileens minutiöser fotografischer Aufzeichnung jeder einzelnen Stunde im nunmehr zwei Monate andauernden Leben des kleinen Samuel entgehen.

Verstehen Sie mich nicht falsch; ich habe nichts gegen Kinder. Ich liebe die Brut meiner Schwester Pam, alle sechs – obwohl ich es vorziehe, sie einzeln zu genießen. Als Patentante des kleinen Samuel war ich absolut bereit, der höchst ausschweifenden Prahlerei seiner Eltern ob seines gewinnenden Charmes und seiner außergewöhnlichen Intelligenz zuzustimmen. Mir war sogar bewusst, dass die Produktion von einem oder zwei Nachfahren eines Tages auch zu den Dingen gehören könnte, an denen ich interessiert wäre, zumindest unter den richtigen Voraussetzungen und mit dem richtigen Kollaborateur.

Aber ich hatte Eileens Fotos schon mehrere Dutzend Male gesehen. Wenigstens hatte sie das kleine Wunderkind selbst in der Obhut eines Babysitters zu Hause gelassen. Ich war es jedenfalls zunehmend leid, wenn andere Leute mir ihr Baby in die Arme warfen, um gleich darauf der unmittelbaren Umgebung vorzuschwärmen, ich wäre zur Mutterschaft wie geboren. Besonders, wenn sie das in Gegenwart von Michael taten. Oder in der seiner Mutter.

Da wir gerade von Mrs Waterston reden, wenn Horace recht behielt, dann würde ich sie in Hinblick auf die wahnwitzige Akzent-Idee wohl wieder geradebiegen müssen, ehe sie sämtliche Handwerker weit genug tyrannisiert hatte, dass die vor lauter Angst gar nichts mehr von sich gaben. Wenigstens konnte ich dieses Martyrium aufschieben, bis sie an meinen Stand kam. Ich lugte hinaus, um nachzusehen, wie weit sie bisher gekommen war, und seufzte erleichtert auf. Sie war immer noch ziemlich weit entfernt und stand inmitten unseres temporären, fiktiven Markplatzes vor ihrem eigenen Zelt.

Wir hatten alle Zelte und Stände der Messe so angeordnet, dass es schien, als gruppierten sie sich um die Straßen einer kleinen Stadt herum. Die Gänge waren mit kleinen Schildern markiert, gehalten in geschmackvollen, konservativen Williamsburgfarben, versehen mit Namen aus der Geschichte von Yorktown und Virginia. So gab es beispielsweise eine »Jefferson Lane« und eine »Rue de Rochambeau«. Es waren, um genau zu sein, vierunddreißig Straßenschilder – ich wusste es, weil ich mir die ganzen Namen hatte ausdenken und Eileens Möbeltischlerehemann zur Herstellung der Schilder hatte einspannen müssen, um anschließend höchstpersönlich die schmiedeeisernen Pfosten und Winkel zu schmieden.

Im Zentrum des Marktes befand sich, was Mrs Waterston den Stadtplatz nannte, komplett ausstaffiert mit einer Brunnenattrappe und einem funktionstüchtigen Pranger, den sie, wie ich fürchtete, vermutlich bei geringen Vergehen einzusetzen gedachte. Ganz zu schweigen von ihrem Hauptquartier in Zeltform, das sie in einer Weise herausgeputzt hatte, dass es aussah wie die eher übertrieben ausgeschmückten Neugestaltungen von George Washingtons Zelt, die in manchen Museen zu finden waren.

Mrs Waterston sah sich um und blickte zu uns herüber, und ich zuckte zusammen. Sie war nicht wie wir anderen mit Alltagskleidern aus Wolle oder Baumwolle oder einem Mischgewebe angetan. Sie trug ein koloniales Ballkleid, und die weiß gepuderte Perücke machte sie um wenigstens dreißig Zentimeter größer.

»Was zum Teufel trägt die da auf den Hüften?«, fragte Amanda von ihrem Aussichtspunkt auf der anderen Seite aus.

»Ein Panier«, sagte ich mit Blick auf die halbrunden Reifen, die dafür sorgten, dass Mrs Waterstons Rock zu beiden Seiten mindestens dreißig Zentimeter Abstand zu ihrem Körper hielt. »Tragen die Typen von der historischen Gesellschaft in Richmond etwa auch Paniere?«

»Nicht, wenn sie mir begegnet sind«, antwortete sie. »Dabei muss man aber bedenken, dass Richmond während des Unabhängigkeitskrieges nicht so viel geleistet hat, was es wert wäre, damit aufzuschneiden. Die rennen nur alle in Reifröcken herum, völlig fixiert auf 1860 und drumherum und ihren heiligen Robert E. Lee. Und ich dachte, Scarlett O’Hara hätte albern ausgesehen«, fügte sie kopfschüttelnd hinzu. »Sie muss glatt einen Meter in der Breite messen und kaum ein Drittel in der Tiefe.«

»Das war damals modern«, sagte ich. »Wie bei Marie Antoinette.«

»Sieht jedenfalls aus wie eine Anziehpuppe«, sagte Amanda. »Wie will sie eigentlich je wieder hochkommen, sollte sie mal stürzen?«

»Du könntest ihr ein Bein stellen, um es auszuprobieren«, schlug ich vor.

»Bring mich nicht in Versuchung«, gab Amanda kichernd zurück.

Mrs Waterston stand noch immer auf dem Stadtplatz, drehte sich langsam im Kreis und begutachtete ihren Herrschaftsbereich. Falten zeigten sich auf ihrer Stirn.

»O Gott«, murmelte ich. »Was jetzt?«

»Was ist los?«, fragte Eileen.

»Mrs Waterston ärgert sich über irgendwas.«

»Mrs Waterston ärgert sich immer über irgendwas«, sagte Eileen. »Mach dir keine Gedanken. Das ist nicht unser Problem.«

Vermutlich nicht, aber das würde Mrs Waterston kaum davon abhalten, es zu meinem Problem zu machen. Ich hatte geschuftet wie ein Hund, um dieser Messe zum Erfolg zu verhelfen. Ich hatte Handwerker zur Teilnahme überredet, hatte gebettelt, hatte Leute unter Druck gesetzt, Freunde und Verwandte erpresst, damit sie herkamen und ein wenig Geld unter die Leute brachten. Ich hatte sogar die Lokalzeitung so lange belästigt, bis sie Werbung für uns gemacht hatte.

Und es hatte funktioniert. Wir hatten eine stattliche Anzahl von Künstlern beisammen, die weit mehr boten, als man bei einer vollkommen unbekannten Messe erwarten konnte, besonders, wenn man die Anforderungen an die zeitgenössische Kostümierung in Betracht zog. Die Kunsthandwerker waren überwiegend alte Freunde, von denen einige bereits als Kampfrichter bei prestigeträchtigen Gewerbeschauen agiert hatten. Ich hoffte, Mrs Waterston wusste genug über die Handwerkergemeinde, um zu begreifen, dass sie ohne meine Bemühungen nichts als Amateure würde aufbieten können, die getrocknete Blumensträuße und gehäkelte Klopapierrollen feilbieten würden.

Und Wunder über Wunder, mit ein bisschen Hilfe von Be-Stitched in letzter Minute, steckten alle in Kleidern, die zumindest Ähnlichkeit mit authentischen Kolonialkostümen aufwiesen. Und als die Schranken schließlich geöffnet wurden und die vor dem Markt wartenden Massen hineinzuströmen begannen, verschwanden sämtliche Anachronismen, wenngleich ich einige selbst hatte entfernen müssen.

Also warum runzelte Mrs Waterston die Stirn?

»Hast du mich vermisst?«, erklang eine vertraute Stimme an meinem Ohr, begleitet von einem Paar Arme, die sich um meine Taille schlangen.

»Immer«, sagte ich und drehte mich um, um Michael etwas angemessener zu begrüßen. Eileen, die sich die nervenaufreibende Gewohnheit zugelegt hatte, stets, wenn sie uns zusammen sah, zu seufzen und »Sind sie nicht süß?« zu murmeln, ignorierte ich vollständig.

»Soll ich den Rest von dem Zeug aufbauen?«, fragte Michael schließlich.

»Bitte«, sagte ich und wich zurück, um ihm Platz zu machen. Vielleicht würde ich doch noch rechtzeitig fertig werden und konnte eine letzte Runde über das Gelände drehen, um mich zu vergewissern, dass alles in bester Ordnung war.

Ich erwischte Amanda, wie sie eine Brille unter ihrer Schürze hervorzog, und wedelte in meiner besten Imitation von Mrs Waterston mit dem Zeigefinger. Sie steckte die Zunge raus, setzte die Brille auf und sah interessiert zu, als Michael seinen schmucken, goldgesäumten Mantel ablegte, sich die Ärmel seines Leinenhemds hochkrempelte und anfing, Eisen zu schleppen. Dann sah sie mich an und zeigte mir den hochgereckten Daumen.

»Was um alles in der Welt ist das!«

Mrs Waterstons Stimme. Und viel näher, als ich erwartet hatte. Aber, Gott sei Dank, nicht an unserer Hütte. Noch nicht, jedenfalls. Trotzdem erschrak ich; Amanda riss sich die Brille so hastig von der Nase, dass sie zu Boden fiel; und Eileen fing an, nervös an ihrem Kleid und ihrem Haar herumzuzupfen.

Allein Michael gab sich komplett unbeeindruckt. Ich fragte mich, nicht zum ersten Mal, ob er den extremen Anwandlungen seiner Mutter gegenüber wirklich so blind und taub war, wie es den Anschein hatte. Vielleicht war er nur ein guter Schauspieler. Oder sollte ich ihn womöglich zum Ohrenarzt schicken?

»Legen Sie das sofort weg!«

Eileen und Amanda sahen sich erschrocken um, um nachzuschauen, was sie wohl wegtun sollten. Michael fuhr gelassen fort, ein halbes Dutzend eiserner Feuerböcke vor unserem Stand auf dem Boden zu verteilen. Ich lugte um die Ecke, um nachzusehen, wer da Mrs Waterstons Missfallen erregt hatte.

»O nein«, ächzte ich.

»Was ist los?«, fragte Michael und stellte den Feuerbock ab, um an meine Seite zu eilen.

»Wesley Hatcher ist los«, sagte ich.

»Wer ist das?«, fragte er.

»Der schleimigste Reporter der Welt«, erklärte ich. »Und der lebende Beweis, dass ein Hirn oder ein Rückgrat keine Grundvoraussetzung für eine Karriere als Skandalreporter ist. Wesley!«, rief ich, als sich eine Gestalt in Jeans in unseren Stand verkriechen wollte und dabei eilends ein Diktiergerät in der Tasche verschwinden ließ. »Falls du versuchst, dich zu verstecken, suchst du dir besser einen anderen Ort dafür.«

Wesley drehte sich um. Auf seinen Lippen klebte etwas, das er zweifellos für ein einnehmendes Lächeln hielt.

»Oh, hi Meg!«, sagte er. »Lange nicht gesehen.«

Tatsächlich hatte er mich erst vor zwei Stunden gesehen, als er versucht hatte, mich dazu zu bringen, etwas abzusondern, das sich als verfälschbares Zitat für einen abfälligen Artikel geeignet hätte, in dem er darüber hätte herziehen können, wie Handwerker ihre Kunden mit überhöhten Preisen abzockten. Bei jedem anderen Reporter hätte ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, um ihm eine wahre Sensationsmeldung über die Unsicherheiten des unterbezahlten Handwerkerlebens zu liefern, das so viele Handwerksleute führen mussten. Aber ich war klug genug, nicht mit Wesley zu reden. Vor Jahren hatte ich den Fehler begangen, mich auf vertraulicher Ebene mit ihm zu unterhalten, als er sich beim York Town Crier gerade einen Ruf als inkompetentester Jungreporter seit drei Jahrhunderten erarbeitet hatte. Wie der Rest des Bezirks war ich verwundert, aber erleichtert gewesen, als er unsere kleine Wochenzeitung verlassen hatte, um eine Stelle bei Virginia Commercial Intelligence anzutreten, einem namhaften überregionalen Wirtschaftsmagazin, nur um bald darauf erneut seiner Natur zu folgen und in die schäbige, wenngleich gewiss hoch dotierte Welt von Super Snooper einzutreten, einem drittklassigen Boulevardmagazin. Warum hatte er nicht bis nach Thanksgiving warten können, ehe er nach Hause kam, um seine Eltern zu besuchen?

»Und, hast du irgendeine pikante Story für mich?«

»Verzieh dich, Wesley«, empfahl ich kühl.

»Ach, komm schon«, winselte er. »Ist das eine Art, einen Vetter zu behandeln?«

»Er ist dein Vetter?«, fragte Michael.

»Nein«, sagte ich.

»Ja«, sagte Wesley im gleichen Moment.

»Nur ein entfernter Cousin, und zwar einer, der mir bald noch viel ferner sein wird – nicht wahr, Wesley?«, sagte ich, während ich nach einem der Kaminböcke griff. Das war natürlich nicht als physische Drohung gedacht, sollte Wesley sich aber entschließen, meine Handlungsweise fehlzuinterpretieren …

»Ich lasse dich in Ruhe; achte einfach gar nicht auf mich«, beschwichtigte Wesley und zog sich ein wenig zurück.

Was zweifellos bedeutete, dass er hoffte, ein bisschen Schmutz ausgraben zu können, wenn er sich in der Nähe meines Stands herumtrieb. Oder vielleicht auch, dass er von dem Befehl wusste, den meine Mutter mir erteilt hatte, damit ich »dem armen Wesley eine hübsche Story« liefere, »mit der er seinen Herausgeber zufriedenstellen kann.« Herrgott, Wesley war ein großer Junge! Wieso fiel es in meinen Verantwortungsbereich, ihm dabei zu helfen, seinen Job zu behalten? Ich hatte ihm gestern Abend eine VIP-Tour über das Festgelände geliefert, in der Hoffnung, er fände irgendetwas Unverfängliches, worüber er schreiben konnte. Ich hatte ihm sogar den Pranger gezeigt und zugelassen, dass er mich in dem Ding fotografierte, wohl wissend, dass er früher oder später einen Weg finden würde, die Fotos missbräuchlich zu verwenden. Was sollte ich noch tun? Und was hatte er getan, um Mrs Waterston auf die Palme zu bringen?

Ich lugte wieder hinaus. Zu meiner Erleichterung war Mrs Waterston zum Stadtplatz zurückgekehrt. Ihr Kopf bewegte sich langsam, als suche sie die Reihe der Stände ab, die zu unserem führten.

Und sie runzelte die Stirn. Vielleicht gab es an der ganzen Reihe der Stände etwas, das ihr Missfallen erregte – aber, nein, das war unwahrscheinlich. Diese Reihe und die angrenzende waren die Vorzeigestraßen, die dem Eingang am nächsten waren. Hier hatte ich die besten Handwerker mit den authentischsten Kolonialkostümen und Waren untergebracht. Die eher obskuren Objekte hatte ich im hinteren Bereich des Festplatzes angesiedelt. Wahrscheinlich war, dass sie jemanden beobachtete, der den Gang hinunterging. Jemanden, der bald meinen Stand passieren oder ihn vielleicht sogar betreten würde …

»Hi, Meg! Hat irgendjemand nach mir gefragt?«

Mein Bruder Rob.

»Nein, noch nicht«, sagte ich und musterte ihn. Ich konnte keinen Fehler entdecken. Sein blauer Rock, die Weste, die Kniehosen, alles passte wunderbar; das gekräuselte Hemd und die langen Strümpfe leuchteten in strahlendem Weiß; sowohl seine Schuhe als auch die daran befindlichen Schnallen waren frisch poliert; sein Haar hatte er ordentlich zurückgekämmt und mit einem schwarzen Samtband gebunden, und der Dreispitz thronte in keckem, aber ganz und gar nicht liederlichem Winkel auf seinem Kopf. Nicht zum ersten Mal beneidete ich ihn darum, dass er die aristokratisch-blonde Schönheit unserer Mutter geerbt hatte.

»Meg?«, fragte er. »Stimmt etwas nicht? Ist was mit meinem Aussehen nicht in Ordnung?«

»Du siehst gut aus«, sagte ich. »Hilf Michael mit meinen Schmiedearbeiten.«

»Ich habe eine geschäftliche Verabredung«, verkündete er nun zum ungefähr zwanzigsten Mal an diesem Tag. »Ich will da nicht verschwitzt auftauchen.«

»Dann arbeite eben langsam, aber versuch, wenigstens so auszusehen, als wärest du beschäftigt.«

»Warum?«, fragte er und schob die Hände in die Taschen.

»Weil Mrs Waterston auf dem Weg hierher ist«, sagte ich und blickte mich über die Schulter um. »Möchtest du lieber mir helfen oder tun, was immer ihr an lästigen Pflichten für dich vorschwebt?«

»Wo willst du die Dinger haben?«, fragte Rob und schnappte sich ein paar Kerzenhalter.

»Ich habe beinahe alles aus den Kisten und Kästen ausgepackt«, sagte Michael. »Jetzt sollte ich vielleicht mal schauen, was der Rest meines Regiments macht.«

»Gut«, sagte ich. »Rob kann mir beim Rest helfen.«

»Ich bringe etwas zu essen mit«, sagte er und beugte sich herab, um mich zu küssen. »Du wirst doch hier sein, nicht wahr?«

»Vermutlich werde ich eher den ganzen Tag hin und her rennen, um die Handwerker und die ›Anachronismuspolizisten‹ davon abzuhalten, sich gegenseitig abzumurksen«, sagte ich. »Und sollte doch noch Ruhe einkehren, muss ich für eine Weile rüber zu Faulks Stand.«

»Kann Faulk sich nicht selbst um seinen Stand kümmern?«, fragte Michael und legte die Stirn in Falten.

»Ich bin überzeugt, er kann«, sagte ich. »Aber er soll sich meinen Dolch ansehen.«

»Oh, du bist fertig mit dem Dolch?«, rief Eileen begeistert. »Den mit dem Falken am Heft? Komm, zeig schon her!«

KAPITEL 3

Jetzt musste ich also Eileen den Dolch zeigen. Nicht, dass es dazu besonderen Drucks bedurft hätte – schließlich war ich stolz auf den Dolch. Vor acht Monaten war mein guter Freund Faulk, der mir während unserer Collegezeit das Schmieden nahegebracht hatte, nach Virginia zurückgekehrt. In den vergangenen Jahren hatte er in Kalifornien bei einem Schwertschmied von Weltruf gearbeitet. Er brannte darauf, sein neu erworbenes Wissen zu teilen, und ich gestehe, er hat mich angesteckt.

Die letzten paar Monate hatte ich an einem Dolch gearbeitet, dessen Heft besonders kunstvoll geschmückt und dessen Stahlklinge höchst funktionell war. Nun war ich fertig – jedenfalls hoffte ich, dass die Zeit gekommen war, ihn zu präsentieren. Aber der Experte war Faulk. Ich freute mich schon seit Wochen darauf, ihm meinen Dolch zu zeigen.

Eileen erging sich beim Anblick des Dolchs in »Oohs« und »Aahs«, die laut genug ausfielen, dass Amanda herüberkam, um nachzusehen, was bei uns los wäre. Michael hielt sich, wie mir auffiel, ein wenig abseits, und auf seiner Stirn waren immer noch Falten zu sehen. Plötzlich wurde mir bewusst, dass dies nicht die erste Gelegenheit war, zu der sich Michael in den letzten Monaten sonderbar kühl, sogar gereizt gezeigt hatte, sobald ich meinen Dolch erwähnt hatte. Was war nur los mit ihm? Von meinen Schmiedearbeiten hatte er sich schließlich nie einschüchtern lassen. Inwiefern unterschied sich das Waffenschmieden von meinen anderen Arbeiten?

Ich widmete meine Aufmerksamkeit wieder dem Dolch, gerade früh genug, um Amandas Hand festzuhalten, ehe sie die Klinge berühren konnte.

»Vorsichtig!«, sagte ich. »Die ist scharf wie ein Rasiermesser; du könntest dir sämtliche Finger abschneiden.«

»Bekommst du viele Bestellungen für Dolche?«, fragte Amanda.

»Der Markt für historische Waffen wird größer«, sagte ich. »Renaissanceveranstaltungen, die Gesellschaft für kreativen Anachronismus – du würdest staunen.«

»Die lassen die Leute auf ihren Renaissanceveranstaltungen mit scharfen Schwertern herumfummeln?«

»Nein, aber das hier ist eine Probearbeit«, sagte ich. »Der Beweis, dass ich die erste Lektion über das, was Faulk mir über die Kunst des Schwertschmiedens beigebracht hat, begriffen habe. Ich musste den Stahl für die Klinge selbst schmieden, genauso, wie man es im vierzehnten Jahrhundert gemacht hätte, und ihn dann schleifen, bis er perfekt scharf war.«

»Kann man so eine Klinge heutzutage nicht einfach von woanders kaufen?«, fragte Rob. »Vielleicht aus Japan oder so. Das wäre doch viel einfacher.«

»Ja, und man bekommt sie aus Japan oder Indien auch zu recht angemessenen Preisen, und die meisten Leute können sich keine handgeschmiedete Klinge leisten. Aber wenn man auch normalerweise seine Klingen zukaufen und nur die Hefte anfertigen würde, meint Faulk doch, es wäre wichtig, zu lernen, wie man so ein Stück auf traditionelle Weise anfertigt, damit man wirklich versteht, wie der Stahl funktioniert. Wenn man weiß, wie sie gemacht werden, fällt es leichter, eine gute Klinge auszusuchen.«

Als ich Faulks Namen erwähnte, zog Michael erneut die Stirn kraus. Aha! Dann war vielleicht nicht der Dolch das, was ihm zu schaffen machte – vielleicht war es Faulk. Gerade als mir das klar wurde, lächelte er – war das ein aufrichtiges Lächeln oder bemühte er sich nur um eines? – und verschwand mit einem knappen Winken in der Menge.

»Mr Right ist wohl nicht so begeistert von deinem Klingenschmiedeprojekt, was?«, fragte Amanda.

Ich zuckte mit den Achseln. Verdammt, hatte die Frau scharfe Augen. Immerhin war mir dieser Umstand auch gerade erst bewusst geworden.

»Nun, Sie scheinen sich ja prächtig miteinander zu amüsieren«, donnerte eine Stimme vor dem Stand.

Mrs Waterston. Wir alle wirbelten um die eigene Achse, und Rob, der gerade die Klinge meines Dolches geprüft hatte, schrie auf, als er sich in den Finger schnitt.

»Ich habe dir gesagt, du sollst vorsichtig sein«, wies ich ihn zurecht und nahm den Dolch wieder an mich, während Rob mit gepeinigter Miene an seinem Finger nuckelte.

Mrs Waterston fixierte Rob mit ehernem Blick. Und zog die Stirn in Falten.

»Haben Sie nichts Sinnvolles zu tun?«, fragte sie. Sie sprach, wie mir auffiel, mit einem Akzent, den man für britisch halten könnte, aber nur, wenn man noch nie einen echten britischen Akzent gehört hatte.

Rob machte einen unbehaglichen Eindruck und zupfte an seinem gekräuselten Hemdkragen herum.

Ich ertappte mich dabei, Mrs Waterston zu grollen, dass sie wie selbstverständlich davon ausging, Rob lungere nur herum und habe nichts zu tun. Irrational, schließlich wäre genau das der Fall, hätte ich ihn nicht ausreichend eingeschüchtert, dass er sich in Bewegung gesetzt hatte. Andererseits war er mein Bruder. Persönlich mochte ich mit Robs Charakter nicht zufrieden sein, doch ich hatte nicht die Absicht, auch Mrs Waterston dieses Privileg einzuräumen.

»Er hilft mir beim Auspacken«, ergriff ich Partei für ihn. »Stell den Ständer für den Dolch in die Mitte des Tisches, Rob.«

»Außerdem treffe ich mich hier mit jemandem«, fügte Rob hinzu. »Eine geschäftliche Verabredung.«

»Ein Repräsentant einer der Softwarefirmen, die daran interessiert sind, die Höllenanwälte zu kaufen«, erklärte ich. »Sie wissen schon, die Computerversion des Rollenspiels, das er sich ausgedacht hat.«

»Oh, ich verstehe«, sagte Mrs Waterston. »Übrigens hatte ich vor, mit Ihnen über den Akzent der Leute zu sprechen.«

»Keine Sorge; dazu habe ich bereits Anweisungen erteilt«, improvisierte ich. »Da die Messe hinter den amerikanischen Linien stattfindet, werden wir einheimische Handwerker darstellen, keine britischen. Die Stadtwache hat Anweisung, jeden festzunehmen, der mit britischem Akzent spricht, und ihn als Toryverdächtigen an den Pranger zu stellen.«

»Aha«, machte Mrs Waterston verblüfft. »Na schön, dann machen Sie weiter«, fuhr sie fort, nunmehr ein wenig näher an ihrer normalen Aussprache.

Noch einmal musterte sie Rob prüfend, als könne sie sich immer noch nicht an die Vorstellung gewöhnen, dass er imstande wäre, sich etwas auszudenken, wofür erwachsene Menschen gutes Geld zu zahlen bereit wären. Dann machte sie kehrt und segelte davon, wenn auch nicht ungehindert. Die Gasse hatte sich gefüllt, und sie musste sich wieder und wieder zur Seite drehen, um ihre Paniere durch die Menge zu bugsieren. Sie ähnelte allerdings weniger einer Galeone unter vollen Segeln als einer Barkasse, die in einen überfüllten Hafen geschleppt wurde.

»Wow«, machte Cousin Horace und lugte um die Ecke des Standes. »Das war toll.«

»Dann zieh los und erklär der Stadtwache die Sache mit der Verhaftung von Torys«, befahl ich. Horace verschwand.

»Danke«, murmelte Rob, dessen Augen noch immer der schwindenden Gestalt von Mrs Waterston folgten.

»Keine Ursache«, sagte ich. »Allerdings dachte ich, der Typ, mit dem du dich treffen willst, würde nicht vor Mittag kommen.«

»Ich wollte ihn nicht verpassen, falls er doch früher kommt«, sagte Rob.

Zwei Stunden früher? Nun ja, für Rob war das eine wichtige Sache.

»Du kannst gern solange hier bleiben, vorausgesetzt, du stehst den Kunden nicht im Weg herum. Oder, noch besser, du machst dich nützlich. Bring noch mehr von dem Zeug von hinten her.«

»Natürlich«, sagte Rob mit einem eifrigen Nicken und verschwand hinter dem Vorhang, der den Lagerbereich im hinteren Teil unseres Standes verdeckte.

»Triffst du dich hier wirklich mit diesem Softwaretypen?«, fragte Eileen.

»Ja«, sagte Rob, während er eine meiner Metallkisten hervorzerrte. »Damit ist immerhin das Kleidungsproblem gelöst.«

Eileen schaute verwundert drein.

»Als Rob sich das erste Mal mit Vertretern einer Softwarefirma getroffen hat, hat er sich in einen dreiteiligen Anzug geworfen«, erklärte ich. »Seine Gesprächspartner sind alle in Jeans und T-Shirts erschienen.«

»Und Sandalen«, fügte Rob hinzu. »Ich kam mir vor wie ein Idiot, also bin ich beim nächsten Mal in Jeans und T-Shirt hingegangen.«

»Und ich wette, deine Gesprächspartner trugen dreiteilige Anzüge«, sagte Eileen.

»Bingo«, sagte ich. »Und als ich dann gehört habe, dass das neueste Treffen heute stattfinden soll, während die Messe im Gang ist, habe ich Rob gesagt, er solle sich mit dem Mann an unserem Stand treffen. So kann er sich ansehen, was der Typ trägt, kann ihm vorschlagen, sich in einer halben Stunde an einem ruhigeren Ort wiederzutreffen, und schnell in die Uniform des Tages schlüpfen, wie immer die aussehen mag.«

»Was, wenn er auch in einem Kostüm auftaucht?«, fragte Rob.

»Dann fährst du mit ihm nach Colonial Williamsburg und ihr geht in einer der Tavernen essen.«

»Das könnte hinhauen«, sagte Rob. »Danke. Wo soll ich das hinstellen?«

Ich drehte mich um und sah, dass er einen rosaroten, gusseisernen Flamingo in der Hand hielt.

»Schnell, zurück in die Kiste«, sagte ich.

»Warum?«, fragte er, hielt den Flamingo auf Armeslänge von sich und musterte ihn eingehend.

»Tu ihn weg. Sofort«, befahl ich, ließ eine Kaminzange fallen und hastete zu der Kiste. »Mrs Waterston geht in die Luft, wenn sie das sieht.«

»Ich verstehe nicht warum«, sagte er, als ich ihm den Flamingo aus der Hand riss. »Das ist irgendwie cool, wenn auch auf sonderbare Art. Mir gefällt es.«

»Na klar«, sagte ich, öffnete die Kiste und verstaute den Flamingo im Inneren. »Das ist ein totaler Anachronismus.«

»Und du hast eine Menge davon«, stellte Rob mit einem Blick in die Kiste fest. »Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass …«

»Meg!«

Mrs Waterston war zurück. Ich knallte den Deckel der Kiste zu und setzte mich zur Sicherheit oben drauf, ohne auf den Schmerzensschrei von Rob zu achten, der seine Hand nicht schnell genug hatte wegziehen können, um einer schmerzhaften Begegnung mit dem Deckel zu entgehen. Und ohne dem leisen Krachen zu meiner Linken Beachtung zu schenken, wo ein Kunde eine von Eileens Vasen hatte fallen lassen und sich nun im hinteren Teil unseres Standes an den Vorhang kauerte.

»Ja?«, fragte ich und ignorierte Rob, der das Gesicht verzog und seine verletzte Hand schüttelte. »Was gibt es denn, Mrs Waterston?« Ich schaffte es nicht so ganz, mir ein Lächeln abzuringen, aber für eine höflich-interessierte Miene reichte es noch.

»Diese Leute, die Sie hergebracht haben, sind unmöglich!«, verkündete sie lauthals.

»Wer genau?«, erkundigte ich mich. Eileen war zu dem Kunden geeilt und gab besänftigende Laute von sich, wie mir auffiel. Ich erhob mich von der Kiste und warf Rob einen warnenden Blick zu, der besagte, dass er sie keinesfalls öffnen durfte.

»Die Glasbläserin«, sagte sie. »Sie trägt Männerkleidung.«

»Merry führt die Glasbläserei um zwölf, um zwei und um vier vor«, sagte ich. »Dabei kann sie keine Röcke tragen.«

»Was um alles in der Welt spricht dagegen?«

»Dass das eine ernsthafte Brandgefahr darstellen würde«, erklärte ich. »Der Feuertod war eine der führenden Todesursachen für Frauen in der Kolonialzeit und in jeder anderen historischen Epoche, in der die Erzeugung von Hitze jedwelcher Art mit offenem Feuer verbunden war. Ein kräftiger Funke, und diese Röcke brennen wie Zunder«, erklärte ich und schüttelte mit demonstrativem Ärger meine eigenen Röcke. »Sollten Sie also nicht daran interessiert sein, dass Merry eine Wiederaufführung des Todes der Johanna von Orleans zum Besten gibt, schlage ich vor, dass Sie ihr Geschlecht für die Dauer der Messe einfach übersehen.«

»Sie könnte wenigstens anständige Kleider tragen, solange keine Vorführung stattfindet.«

»Ich werde mich erkundigen, ob das möglich ist«, versprach ich.

»Warum sollte es nicht möglich sein?«

»Möglicherweise hat sie kein weiteres Kostüm. Außerdem könnte es ihr schwerfallen, irgendetwas zu verkaufen, wenn sie ihre ganze Zeit mit Vorführungen und Kostümwechseln zubringen muss.«

»Das ist keine Entschuldigung«, schäumte Mrs Waterston. »Begreifen diese Leute denn nicht, dass wir uns hier um Authentizität bemühen? Begreifen sie nicht …«

Begreifst du nicht, dass diese Leute versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen?, dachte ich und klappte gerade meinen Mund auf, um exakt das auszusprechen und damit zweifellos genau die Auseinandersetzung heraufzubeschwören, der ich schon seit so langer Zeit aus dem Weg zu gehen suchte, als mir bewusst wurde, dass Mrs Waterston mit offenem Mund irgendetwas hinter mir anstarrte.

Was denn jetzt?, fragte ich mich.

KAPITEL 4

Ich drehte mich um, um nachzusehen, was Mrs Waterston wohl mitten in der Tirade zum Schweigen gebracht haben mochte: Es war ein schlanker Schwarzer in den Zwanzigern, gekleidet in einen türkisfarbenen, samtenen Gehrock, eine pfirsichfarbene Brokatweste und eine enge schwarze Seidenhose; über seinen Kragen und die Ärmel ergoss sich zudem genug Spitze, um ein Brautkleid angemessen auszustaffieren. Er war von den kunstvollen Silberschnallen an seinen Schuhen bis hinauf zu der gepuderten Perücke auf seinem Kopf eine wandelnde Modepuppe des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts. Mit einer Hand stützte er sich auf einen eleganten, in Silber gefassten schwarzen Gehstock, während er einige meiner Kerzenhalter mit hochmütiger Miene durch ein Monokel inspizierte.

»Ei der Daus!«, murmelte Mrs Waterston.

»Tad!«, rief ich und stürzte hinüber, um den Neuankömmling in die Arme zu schließen.

»Meg, meine Liebe«, sagte Tad, und in seinen Worten lag mehr als nur der übliche Hauch eines britischen Akzents. »Du siehst göttlich aus!«

»Du musst nicht so erstaunt gucken. Ich kann mich schon ganz gut zurechtmachen, wenn ich will. Du siehst auch ganz vorzeigbar aus.«

Tad verbeugte sich zur Antwort und wirbelte dann um die eigene Achse, damit ich sein Outfit von allen Seiten bewundern konnte.

»Die Farbe steht dir großartig«, sagte ich. »Und die Perücke ist fantastisch.«

Und unverzichtbar. Mrs Waterston hätte die Dreadlocks, die sich unter ihr verbargen, gewiss nicht für gut befunden.

»Mrs Waterston«, sagte ich und drehte mich zu ihr um. »Darf ich Ihnen meinen Freund Thaddeus Jackson vorstellen?«

»Wie geht es Ihnen?«, fragte Tad mit einer weiteren Verbeugung.

»Was für ein wundervolles Kostüm«, gurrte Mrs Waterston. »Aber sind Sie auch sicher, dass es wirklich ganz … authentisch ist?«

»Aber ja«, sagte Tad und fing an, auf einige der unauffälligeren Details seiner Kleidungsstücke hinzuweisen, während ich darum kämpfte, eine neutrale Miene zu wahren. Ich konnte mir kaum vorstellen, dass Mrs Waterston es wagen würde, auszusprechen, was sie wirklich gemeint hatte – dass, wie akkurat Tads Bekleidung für die Zeit auch sein mochte, es zweifellos äußerst schwergefallen wäre, in der Kolonialzeit allzu viele Afroamerikaner zu finden, die so viel Seide, Samt und Spitze am Körper trugen.

Es gelang mir, Tads Blick kurz auf mich zu lenken, und ich deutete auf Mrs Waterston und wedelte mit den Händen, als wollte ich sie verscheuchen. Geschmeidig bot er ihr sogleich seinen Arm an, führte sie, ohne seinen Wortfluss zu unterbrechen, aus meinem Stand heraus und schickte sie mit einer weiteren, eleganten Verbeugung ihrer Wege.

»Ich hätte das andere Kostüm anziehen sollen«, sagte er, als er an den Stand zurückkehrte.

»Das andere Kostüm?«, fragte Eileen.

»Tad hatte ursprünglich vor, als entlaufener Sklave in handgemachten Fetzen und Fußketten zu kommen«, erläuterte ich. »Ich habe es ihm ausgeredet.«

»Ach, das hättest du machen sollen, Tad«, sagte Eileen. »Das hätte so viel dazu beigetragen, bei den Leuten ein Bewusstsein für die Unterdrückung und die Ungerechtigkeit in dieser Zeit zu wecken.«

»Fang nicht wieder damit an«, sagte ich. Mir war aufgefallen, dass Tads sonst so beschwingte Haltung verschwunden war. Machte ihm das Thema zu schaffen, oder war es etwas anderes? »Tad, was ist los?«

Er zuckte mit den Schultern.

»Ich habe dir etwas mitgebracht«, sagte er dann.

Er schaute sich um, ehe er in seinen Mantel griff und einen kleinen, viereckigen Papierumschlag aus einer Innentasche holte. Eine CD