13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €

Mehr erfahren.

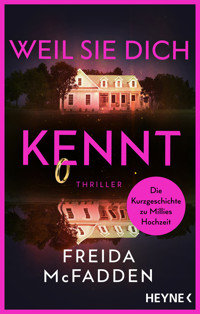

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: The Housemaid

- Sprache: Deutsch

Du kannst sie nicht sehen. Aber sie kann dich hören. Und ehe du es begreifst, hat das tödliche Spiel längst begonnen

Millie Calloway hat einen neuen Job. Um sich ihr Studium zu finanzieren, hilft sie einem reichen Paar aus Manhattan im Haushalt. Ihr neuer Arbeitgeber Douglas Garrick wirkt nett, und zum Glück stellt er ihr nicht zu viele Fragen zu ihrer Vergangenheit. Doch warum darf Millie nicht mit seiner Frau Wendy sprechen oder in ihr Zimmer gehen? Was bedeuten das Weinen und die Blutflecke auf Wendys Kleidung? Ist Douglas in Wahrheit nicht der fürsorgliche Ehemann, der er vorgibt zu sein? Millie weiß nur eins: Sie muss Wendy helfen. Auch wenn sie damit riskiert, dass ihr dunkelstes Geheimnis doch noch ans Licht kommt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Das Buch

Millie Calloway hat einen neuen Job. Um sich ihr Studium zu finanzieren, hilft sie einem reichen Paar aus Manhattan im Haushalt. Ihr Arbeitgeber Douglas Garrick wirkt nett, und zum Glück stellt er ihr nicht zu viele Fragen zu ihrer Vergangenheit. Doch warum darf Millie nicht mit seiner Frau Wendy sprechen? Was bedeuten das Weinen, das sie aus dem verschlossenen Zimmer hört, und die Blutflecke auf Wendys Kleidung? Ist Douglas in Wahrheit nicht der fürsorgliche Ehemann, der er vorgibt zu sein? Millie weiß nur eins: Sie muss Wendy helfen. Auch wenn sie damit riskiert, dass ihr dunkelstes Geheimnis doch noch ans Licht kommt.

Die Autorin

Freida McFadden ist im Hauptberuf Ärztin. Spannende Plots sind ihre Leidenschaft. Mit »Wenn sie wüsste« gelang ihr über Nacht der internationale Durchbruch als Autorin. Die Begeisterung der Leserinnen und Leser über die unglaublichen Twists in ihrem Thriller war so groß, dass das Buch innerhalb kürzester Zeit sämtliche Rekorde brach und weltweit zum gefeierten Bestseller wurde. Mit ihrer Familie und einer schwarzen Katze lebt Freida McFadden in einem jahrhundertealten Haus mit knarzenden Treppen und Blick auf das Meer.

Lieferbare TitelWenn sie wüsste

FREIDA MCFADDEN

SIEKANNDICHHÖREN

Thriller

Aus dem Amerikanischen von Astrid Gravert

WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN

Die Originalausgabe The Housemaid’s Secret erschien erstmals 2023 bei Bookouture, an imprint of Storyfire Ltd., London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Deutsche Erstausgabe 04/2024

Copyright © 2023 by Freida McFadden

Copyright © 2024 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Lars Zwickies

Umschlaggestaltung: zero-media.net, München,

unter Verwendung von © Stocksy (Branden Harvey Stories);

FinePic®, München

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-31317-3V005

www.heyne.de

PROLOG

Heute Nacht werde ich ermordet.

Ein Blitz erhellt das Wohnzimmer der kleinen Hütte, in der ich die Nacht verbringe und wo mein Leben bald ein plötzliches Ende finden wird. Ich kann die Holzdielen unter mir erkennen, und für den Bruchteil einer Sekunde sehe ich meinen ausgestreckten Körper auf diesen Dielen liegen. In der Form eines unregelmäßigen Kreises breitet sich eine Blutlache aus, die im Holz versickert. Meine Augen sind offen und starren ins Nichts. Von meinem leicht geöffneten Mund läuft ein Tropfen Blut das Kinn hinunter.

Nein. Nein.

Nicht heute Nacht.

Als es in der Hütte wieder dunkel ist, taste ich mich blind vor und entferne mich von dem behaglichen Sofa. Das Gewitter ist heftig, aber nicht heftig genug, um den Strom zu unterbrechen. Nein, dafür ist jemand anders verantwortlich. Jemand, der heute Abend schon einen Menschen umgebracht hat und als Nächste mich töten will.

Alles begann mit einem normalen Putzjob. Und jetzt könnte es damit enden, dass mein Blut vom Boden der Hütte aufgewischt wird.

Ich warte auf einen weiteren Blitz, um etwas zu erkennen, und gehe dann langsam in Richtung Küche. Ich habe keinen Plan, aber in der Küche befinden sich potenzielle Waffen. Es gibt einen vollständigen Messerblock – abgesehen davon, könnte sich selbst eine Gabel als nützlich erweisen. Mit bloßen Händen bin ich verloren. Mit einem Messer in der Hand sind meine Chancen etwas besser.

Die Küche verfügt über große Panoramafenster, die ein bisschen mehr Licht in die Hütte bringen. Meine Pupillen weiten sich, um so viel wie möglich zu erkennen. Ich stolpere vorwärts in Richtung Küchentresen, aber nach drei Schritten auf dem Linoleum rutsche ich aus, stürze und schlage mit dem Ellbogen so heftig am Boden auf, dass mir die Tränen kommen.

Aber um ehrlich zu sein, hatte ich bereits Tränen in den Augen.

Als ich versuche, wieder auf die Beine zu kommen, bemerke ich, dass der Küchenboden nass ist. Als es wieder blitzt, blicke ich auf meine Handflächen. Sie sind rot verfärbt. Ich bin nicht in einer Pfütze aus Wasser oder verschütteter Milch ausgerutscht.

Ich bin auf Blut ausgerutscht.

Einen Moment lang sitze ich da und untersuche meinen ganzen Körper. Nichts tut weh. Alles heil. Das Blut stammt also nicht von mir.

Noch nicht.

Hau ab. Hau jetzt ab. Das ist deine einzige Chance.

Diesmal gelingt es mir, auf die Beine zu kommen. Ich erreiche den Küchentresen, atme erleichtert auf, als meine Finger die kalte, harte Oberfläche spüren. Ich taste nach dem Messerblock, kann ihn aber nicht finden. Wo ist er?

Und dann höre ich die Schritte näher kommen. Es ist schwer zu beurteilen, besonders da es so dunkel ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass noch jemand in der Küche ist. Meine Nackenhaare sträuben sich, als mich ein Augenpaar durchbohrt.

Ich bin nicht mehr allein.

Ich bin starr vor Angst. Mein Urteilsvermögen hat mich schrecklich getäuscht. Ich habe eine extrem gefährliche Person unterschätzt.

Und jetzt werde ich den höchsten Preis dafür zahlen.

TEIL I

1 Millie

Drei Monate früher

Nach einer Stunde Putzen ist Amber Degraws Küche nahezu tadellos sauber.

Wenn man bedenkt, dass Amber sich anscheinend fast alle Mahlzeiten von Restaurants in der Gegend liefern lässt, erscheint die Mühe unnötig. Ich würde um viel Geld wetten, dass sie nicht weiß, wie ihr schicker Ofen funktioniert. Sie hat eine schöne große Küche voller Geräte, die sie noch kein einziges Mal benutzt hat, da bin ich ziemlich sicher. Es gibt einen elektrischen Schnellkochtopf, einen Reiskocher, eine Heißluftfritteuse und sogar ein Gerät, das Dörrautomat genannt wird.

Es erscheint ein bisschen widersprüchlich, dass jemand, der acht verschiedene Feuchtigkeitscremes im Badezimmer hat, auch einen Dörrautomaten besitzt, aber wer bin ich, das zu beurteilen?

Okay, ich urteile ein bisschen.

Ich habe jedes einzelne dieser unbenutzten Geräte sorgfältig geputzt, den Kühlschrank sauber gemacht, einige Dutzend Teller weggeräumt und den Boden gewischt, bis er so glänzte, dass ich mich nun beinahe darin spiegeln kann. Jetzt muss ich nur noch die letzte Wäscheladung wegräumen, dann ist die Penthousewohnung der Degraws blitzsauber.

»Millie!« Ambers atemlose Stimme schallt in die Küche, als ich mir mit dem Handrücken etwas Schweiß von der Stirn wische. »Millie, wo bist du?«

»Hier!«, rufe ich, obwohl es ziemlich klar ist, wo ich bin. Das Apartment – für das zwei angrenzende Wohnungen zusammengelegt wurden – ist zwar groß, aber nicht so groß. Wenn ich nicht im Wohnzimmer bin, bin ich mit ziemlicher Sicherheit in der Küche.

Amber rauscht in die Küche, wie immer perfekt gestylt und in einem ihrer vielen, vielen Designer-Kleider. Dieses hat ein Zebramuster, einen tiefen V-Ausschnitt und Ärmel, die zu ihren schlanken Handgelenken hin schmal zulaufen. Dazu trägt sie Stiefel mit Zebramuster. Wie immer sieht sie unbeschreiblich schön aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr wegen ihres Outfits ein Kompliment machen oder sie bei einer Safari jagen soll.

»Da bist du ja!«, sagt sie in leicht anklagendem Tonfall, als wäre ich nicht da, wo ich sein sollte.

»Ich bin gleich fertig«, erkläre ich ihr. »Ich schnappe mir nur noch die Wäsche und …«

»Eigentlich«, unterbricht Amber mich, »brauche ich dich noch.«

Ich zucke innerlich zusammen. Abgesehen davon, dass ich zweimal die Woche für Amber putze, erledige ich noch andere Dinge für sie. Dazu gehört auch, mich um ihre neun Monate alte Tochter Olive zu kümmern. Ich versuche, flexibel zu sein, weil die Bezahlung fantastisch ist, aber sie schafft es einfach nie, mich rechtzeitig zu fragen. Es kommt mir so vor, als würden alle meine Babysitter-Einsätze hier streng nach dem Prinzip »in Kenntnis setzen nur bei Bedarf« laufen. Und anscheinend muss ich es erst zwanzig Minuten vorher wissen.

»Ich habe einen Pediküre-Termin«, sagt sie mit dem Ernst von jemandem, der mir mitteilt, dass sie wegen einer Herzoperation ins Krankenhaus muss. »Du musst auf Olive aufpassen, während ich weg bin.«

Olive ist ein süßes kleines Mädchen, und ich habe normalerweise absolut nichts dagegen, auf sie aufzupassen. Tatsächlich freue ich mich normalerweise über jede Gelegenheit, zusätzlich etwas Bargeld zu verdienen, wegen des außergewöhnlichen Stundenlohns, den Amber mir zahlt – und der mir ein Dach über dem Kopf verschafft und dafür sorgt, dass ich mich nicht durch Containern ernähren muss. Aber jetzt gerade kann ich nicht. »Mein Unterricht beginnt in einer Stunde.«

»Oh.« Amber runzelt die Stirn, macht dann aber schnell wieder eine ausdruckslose Miene. Als ich das letzte Mal hier war, hat sie mir einen Artikel darüber vorgelesen, dass Lachen und Stirnrunzeln Falten verursachen, deshalb versucht sie, immer einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck zu behalten.

»Kannst du ihn nicht ausfallen lassen? Gibt es keine Mitschnitte von den Vorlesungen? Oder ein Skript?«

Gibt es nicht. Außerdem habe ich in den letzten zwei Wochen bereits zweimal den Unterricht ausfallen lassen, weil Amber mich in letzter Minute gebeten hat babyzusitten. Ich versuche, meinen Collegeabschluss zu machen, und brauche eine ordentliche Note in diesem Kurs. Im Übrigen gefällt mir der Unterricht. Sozialpsychologie macht Spaß und ist interessant.

»Ich würde dich nicht fragen«, sagt Amber, »wenn es nicht wichtig wäre.«

Ihre Definition von »wichtig« unterscheidet sich vielleicht von meiner. Für mich ist der Collegeabschluss in Sozialarbeit wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Pediküre so wichtig ist. Schließlich ist noch Winter, wer bekommt da ihre Füße überhaupt zu sehen?

»Amber«, beginne ich.

Wie bestellt ertönt ein Schreien aus dem Wohnzimmer. Obwohl ich heute nicht offiziell Olives Babysitterin bin, habe ich immer ein Auge auf sie, wenn ich hier arbeite. Amber bringt Olive dreimal die Woche zu einer Spielgruppe mit ihren Freunden, die restliche Zeit versucht sie, sie auf andere Weise loszuwerden. Sie hat sich bei mir darüber beklagt, dass Mr. Degraw nicht will, dass sie ein Kindermädchen einstellt, weil sie nicht arbeiten geht. Also verteilt sie die Kinderbetreuung auf eine Reihe von Babysittern – hauptsächlich mich. Jedenfalls saß Olive in ihrem Laufstall, als ich mit Putzen anfing, und ich blieb bei ihr im Wohnzimmer, bis sie vom Geräusch des Staubsaugers einschlief.

»Millie«, sagt Amber spitz.

Seufzend lege ich den Schwamm weg, den ich gerade in der Hand halte. In letzter Zeit kommt es mir vor, als wäre er mit meiner Hand verschmolzen. Ich wasche mir die Hände im Waschbecken und reibe sie an meiner Jeans trocken. »Ich komme, Olive!«, rufe ich.

Als ich wieder ins Wohnzimmer komme, hat Olive sich an der Kante des Laufstalls hochgezogen und weint so verzweifelt, dass ihr kleines, rundes Gesicht ganz rot geworden ist. Olive ist die Art Baby, die man auf der Titelseite einer Babyzeitschrift finden könnte. Sie sieht aus wie ein kleiner Engel, bis hin zu den weichen blonden Locken, die jetzt vom Schlafen an der linken Seite ihres Kopfes kleben. Im Moment wirkt sie nicht wirklich engelsgleich, aber sobald sie mich sieht, streckt sie die Arme nach oben, und das Schluchzen lässt nach.

Ich greife in den Laufstall und hebe sie hoch. Sie vergräbt das Gesicht an meiner Schulter, und ich finde es nicht mehr so schlimm, den Unterricht zu versäumen, wenn es sein muss. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber als ich dreißig wurde, war es, als würde ein Schalter in mir umgelegt, und Babys sind seitdem für mich das Schönste auf der ganzen Welt. Ich kümmere mich gerne um Olive, obwohl sie nicht mein Kind ist.

»Ich danke dir, Millie.« Amber zieht bereits ihren Mantel an und schnappt sich ihre Gucci-Tasche vom Regal neben der Tür. »Und glaub mir, meine Zehen danken es dir.«

Ja, ja. »Wann bist du zurück?«

»Ich werde nicht lange weg sein«, versichert sie mir, was, wie wir beide wissen, eine unverschämte Lüge ist. »Schließlich weiß ich, dass meine kleine Prinzessin mich vermissen wird.«

»Natürlich«, murmle ich.

Während Amber in ihrer Handtasche nach ihren Schlüsseln oder ihrem Handy oder ihrer Puderdose sucht, kuschelt Olive sich enger an mich. Sie hebt ihr kleines rundes Gesicht und lacht mich mit ihren vier winzigen weißen Zähnen an. »Ma-ma«, sagt sie.

Amber, die Hand noch in der Handtasche, erstarrt. Die Zeit scheint stillzustehen. »Was hat sie gesagt?«

O nein. »Sie sagte … Millie?«

Olive, die nicht weiß, welchen Ärger sie verursacht, lacht mich wieder an und sagt diesmal noch lauter: »Mama!«

Ambers Gesicht wird unter dem Make-up rot. »Hat sie dich gerade Mama genannt?«

»Nein …«

»Mama!«, ruft Olive fröhlich. O mein Gott, würdest du bitte damit aufhören, Kleine?

Amber pfeffert ihre Handtasche mit wutverzerrtem Gesicht – was bestimmt für Falten sorgen wird – auf den Couchtisch. »Erzählst du Olive, dass du ihre Mutter bist?«

»Nein!«, rufe ich aus. »Ich sage ihr, dass ich Millie bin. Millie. Sie ist bestimmt nur verwirrt, weil ich diejenige bin, die …«

Sie reißt die Augen auf. »Weil du dich mehr um sie kümmerst als ich? Wolltest du das sagen?«

»Nein! Natürlich nicht!«

»Willst du sagen, dass ich eine schlechte Mutter bin?« Amber macht einen Schritt auf mich zu, und Olive sieht erschrocken aus. »Denkst du, du bist für mein kleines Mädchen mehr eine Mutter als ich?«

»Nein! Auf keinen Fall …«

»Warum erzählst du ihr dann, dass du ihre Mutter bist?«

»Das tue ich nicht!« Mein sagenhafter Babysitter-Lohn geht gerade den Bach hinunter. »Ich schwöre. Ich sage immer Millie. Es klingt wie Mama, das ist alles. Derselbe Anfangsbuchstabe.«

Amber holt tief Luft, um sich zu beruhigen. Dann tritt sie noch einen Schritt an mich heran. »Gib mir mein Baby.«

»Natürlich …«

Aber Olive macht es mir nicht leicht. Als sie ihre Mutter mit ausgestreckten Armen auf sich zukommen sieht, klammert sie sich noch fester an meinen Hals. »Mama!«, schluchzt sie.

»Olive«, murmle ich. »Ich bin nicht deine Mama. Das ist deine Mama.« Die mich gleich feuern wird, wenn du mich nicht loslässt.

»Das ist so ungerecht!«, ruft Amber. »Ich habe sie eine Woche gestillt! Bedeutet das nichts?«

»Es tut mir so leid …«

Amber zerrt das Kind schließlich aus meinen Armen, während Olive sich die Seele aus dem Leib brüllt. »Mama!«, schreit sie und streckt ihre pummeligen Arme nach mir aus.

»Sie ist nicht deine Mama!«, schimpft Amber mit dem Baby. »Ich bin es. Willst du die Dehnungsstreifen sehen? Die Frau ist nicht deine Mutter.«

»Mama!«, jammert sie.

»Millie«, korrigiere ich sie. »Millie.«

Aber was macht das schon aus? Sie muss nicht mehr wissen, wie ich heiße. Denn von heute an darf ich dieses Haus nicht mehr betreten. Ich bin so was von gefeuert.

2

Während ich von der U-Bahn-Station zu meiner Einzimmerwohnung in der South Bronx gehe, presse ich mit dem einen Arm meine Handtasche fest an mich, und mit der anderen Hand umklammere ich das Pfefferspray in meiner Tasche, obwohl es heller Tag ist. Aber in dieser Gegend weiß man nie.

Heute schätze ich mich glücklich, meine kleine Wohnung überhaupt zu haben, auch wenn sie in einer der gefährlichsten Gegenden New Yorks liegt. Wenn ich keinen anderen Job finde, um das Einkommen zu ersetzen, das ich gerade verloren habe, nachdem Amber mich (ohne Arbeitszeugnis) entlassen hat, kann ich bestenfalls in einem Karton auf der Straße vor dem heruntergekommenen Backsteingebäude, in dem ich gegenwärtig wohne, unterkommen.

Wenn ich nicht beschlossen hätte, aufs College zu gehen, hätte ich jetzt Geld gespart. Aber ich wollte ja unbedingt etwas Besseres aus mir machen.

Während ich die letzte Häuserzeile vor meinem Gebäude entlanggehe, mit meinen Sneakern im Matsch, habe ich das Gefühl, dass mir jemand folgt. Natürlich bin ich hier immer in höchster Alarmbereitschaft, aber manchmal bin ich überzeugt, die falsche Art Aufmerksamkeit erregt zu haben.

Jetzt zum Beispiel habe ich nicht nur ein Kribbeln im Nacken, sondern höre Schritte hinter mir. Schritte, die lauter werden, während ich gehe. Wer auch immer hinter mir ist, kommt näher.

Aber ich drehe mich nicht um, sondern ziehe meine zweckmäßige schwarze Jacke fester um meinen Körper, laufe schneller, vorbei an einem schwarzen Mazda mit einem kaputten rechten Scheinwerfer, vorbei an einem roten Hydranten, aus dem Wasser auf die Straße läuft, und die fünf unebenen Betonstufen zu meiner Haustür hinauf.

Ich habe die Schlüssel bereit. Anders als im vornehmen Apartmentgebäude der Degraws in der Upper West Side gibt es hier keinen Portier. Es gibt eine Sprechanlage und einen Schlüssel zum Öffnen der Tür. Als mir die Vermieterin Mrs. Randall die Wohnung übergab, schärfte sie mir ein, niemanden hinter mir hineinzulassen.

Als ich den Schlüssel ins Schloss stecke, das immer zu klemmen scheint, werden die Schritte noch lauter. Im nächsten Moment ragt ein Schatten über mir auf, den ich nicht ignorieren kann. Ich blicke auf und erkenne einen Mann Mitte dreißig in schwarzem Trenchcoat mit leicht feuchten, dunklen Haaren. Er kommt mir irgendwie bekannt vor – besonders die Narbe über der linken Augenbraue.

»Ich wohne im zweiten Stock«, erinnert er mich, als er das Zögern in meinem Gesicht liest. »Zwei-C.«

»Oh«, erwidere ich, obwohl ich immer noch nicht begeistert davon bin, ihn hineinzulassen.

Der Mann holt einen Schlüsselbund aus der Tasche und lässt ihn vor meiner Nase baumeln. Einer der Schlüssel hat dieselben Gravuren wie meiner. »Zwei-C«, wiederholt er. »Direkt unter Ihnen.«

Ich gebe schließlich auf und trete ein, um den Mann mit der Narbe über der linken Augenbraue hineinzulassen. Wenn er wollte, könnte er sich ohnehin einfach an mir vorbeidrängen. Ich gehe voraus, und während ich eine Stufe nach der anderen hinaufsteige, frage ich mich, wie, zum Teufel, ich die Miete für den nächsten Monat zahlen soll. Ich brauche einen neuen Job – sofort. Ich habe eine Weile Teilzeit als Barkeeperin gearbeitet, den Job aber dummerweise aufgegeben, weil Babysitten von Olive so viel besser bezahlt wurde und wegen der Kurzfristigkeit schwer damit unter einen Hut zu bringen war. Und für jemanden wie mich ist es nicht leicht, eine andere Arbeit zu finden. Nicht mit meiner Vorgeschichte.

»Schönes Wetter heute«, bemerkt der Mann mit der Narbe über der linken Augenbraue und folgt mir mit einem Schritt Abstand die Treppe hinauf.

»Hm.« Das Wetter ist das Letzte, worüber ich mich im Moment unterhalten will.

»Ich habe gehört, dass es nächste Woche wieder schneien soll«, fügt er hinzu.

»Oh?«

»Ja, zwanzig Zentimeter laut Wetterbericht. Ein letztes Hurra vor dem Frühling.«

Ich versuche nicht mal mehr, Interesse zu heucheln. Als wir im zweiten Stock sind, lächelt mich der Mann an. »Dann einen schönen Tag.«

»Ihnen auch«, murmle ich.

Während er durch den Flur zu seiner Wohnung geht, muss ich daran denken, was er sagte, als ich ihn hereinließ. Zwei-C. Direkt unter Ihnen.

Woher wusste er, dass ich in Drei-C wohne?

Ich verziehe das Gesicht und gehe schnell die Treppe hinauf zu meiner eigenen Wohnung. Ich halte die Schlüssel bereit, und sobald ich drin bin, schlage ich die Tür zu, drehe das Schloss um und schiebe den Riegel vor. Wahrscheinlich nehme ich seine Bemerkung zu wichtig, aber man kann nicht vorsichtig genug sein. Besonders wenn man in der South Bronx wohnt.

Mein Magen knurrt, aber noch mehr als nach Essen sehne ich mich nach einer warmen Dusche. Ich lasse die Jalousien herunter, bevor ich mich ausziehe und ins Bad gehe. Aus Erfahrung weiß ich, dass das Wasser entweder kochend heiß oder eiskalt aus der Dusche schießt. Seitdem ich hier wohne, bin ich eine Expertin darin geworden, die Temperatur zu regulieren. Aber sie kann im Bruchteil einer Sekunde um zwanzig Grad steigen oder fallen, deshalb mache ich nicht zu lange. Ich muss nur den Schmutz abspülen. Nachdem ich einen Tag lang in der Stadt herumgelaufen bin, ist mein Körper immer mit einer Schicht schwarzen Staubs bedeckt. Ich mag gar nicht daran denken, wie meine Lunge aussieht.

Ich kann nicht glauben, dass ich den Job verloren habe. Amber war so auf mich angewiesen, dass ich dachte, ich würde ihn mindestens behalten, bis Olive in den Kindergarten kommt. Vielleicht sogar länger. Ich fühlte mich beinahe so sorglos, als hätte ich einen festen Job mit sicherem Einkommen.

Jetzt muss ich mir etwas anderes suchen. Vielleicht mehrere Jobs, um den einen zu ersetzen. Wobei es für mich nicht so einfach ist wie für andere. Ich kann keine Anzeige auf den bekannten Apps für Kinderbetreuung schalten, weil sie alle einen Background-Check verlangen. Und sobald das geschieht, sind alle Aussichten auf einen Job vom Tisch. Niemand will jemanden wie mich im Haus haben.

Im Moment mangelt es mir an Referenzen. Denn die Putzjobs, die ich eine Zeit lang hatte, waren eigentlich keine reinen Putzjobs. Für mehrere Familien, bei denen ich putzte, erbrachte ich noch eine andere Dienstleistung. Aber das mache ich schon seit Jahren nicht mehr.

Nun, sinnlos, der Vergangenheit nachzuhängen. Nicht, wenn die Zukunft so trostlos aussieht.

Hör auf, dir selbst leidzutun, Millie. Du hast schon in schwierigeren Situationen gesteckt als dieser und bist herausgekommen.

Die Wassertemperatur in der Dusche fällt abrupt, und ich stoße unwillkürlich einen Schrei aus. Ich greife zum Hahn und stelle das Wasser ab. Ich habe immerhin zehn Minuten geschafft. Länger, als ich erwartet hatte.

Ich hülle mich in meinen Frotteebademantel, gehe barfuß in die Küche, die nur ein Ausläufer des Wohnzimmers ist, und hinterlasse dabei kleine nasse Fußspuren. Im Super-Apartment der Degraws sind Küche, Wohnzimmer und Esszimmer getrennte Bereiche. Aber in meiner Wohnung sind sie zu einem Multifunktionsraum verschmolzen, der ironischerweise viel kleiner ist als jeder einzelne Raum bei den Degraws. Selbst ihr Badezimmer ist größer als mein gesamter Wohnraum.

Ich stelle einen Topf mit Wasser zum Kochen auf den Herd. Ich weiß nicht, was ich zum Abendessen machen werde, aber wahrscheinlich irgendwelche Nudeln, entweder Ramen, Spaghetti oder Spiralnudeln. Während ich prüfe, was zur Auswahl steht, hämmert jemand gegen die Tür.

Ich zögere, ziehe den Gürtel meines Bademantels enger um die Taille und nehme eine Packung Spaghetti aus dem Schrank.

»Millie!« Die Stimme klingt gedämpft hinter der Tür. »Lass mich rein, Millie!«

Ich zucke zusammen. O nein.

Dann: »Ich weiß, dass du da bist!«

3

Den Mann, der da gegen die Tür hämmert, kann ich nicht ignorieren.

Ich hinterlasse eine Spur nasser Fußabdrücke, als ich die paar Meter zur Tür gehe. Der Mann, den ich durch den Spion sehe, hat die Arme vor den Brusttaschen seines Business-Anzugs von Brooks Brothers verschränkt.

»Millie«, knurrt er mit leiser Stimme. »Lass mich rein. Jetzt.«

Ich weiche einen Schritt von der Tür zurück. Einen Moment lang presse ich die Fingerspitzen gegen meine Schläfen. Aber es geht nicht anders – ich muss ihn reinlassen. Ich schiebe also den Riegel zur Seite, schließe auf und öffne die Tür.

»Millie.« Er stößt die Tür ganz auf und schiebt mich in die Wohnung. Seine Finger umschließen meinen Arm. »Was, zum Teufel?«

Ich lasse die Schultern hängen. »Tut mir leid, Brock.«

Brock Cunningham, mit dem ich seit sechs Monaten zusammen bin, wirft mir einen bitterbösen Blick zu. »Wir wollten heute Abend essen gehen, aber du bist weder aufgetaucht, noch hast du auf Nachrichten geantwortet oder bist an dein Handy gegangen.«

Er hat in allen Punkten recht. Ich bin die schlimmste Freundin, die man sich vorstellen kann. Brock und ich wollten uns heute nach dem Unterricht in einem Restaurant in Chelsea treffen, aber nachdem Amber mich gefeuert hatte, konnte ich mich kaum auf den Unterricht konzentrieren – und mir war definitiv nicht danach zumute, essen zu gehen –, deshalb fuhr ich direkt nach Hause. Aber ich wusste, wenn ich Brock anrufen und ihm sagen würde, dass ich keine Lust hätte, würde er versuchen, mich zu überreden – und als Anwalt ist er außerordentlich überzeugend. Deshalb wollte ich ihm eigentlich eine Textnachricht schicken und absagen, habe es aber immer wieder aufgeschoben, weil ich so damit beschäftigt war, mir selbst leidzutun. Und dann habe ich es total vergessen.

Wie ich schon sagte, die schlimmste Freundin, die man sich vorstellen kann.

»Es tut mir leid«, wiederhole ich.

»Ich habe mir Sorgen um dich gemacht«, sagt er. »Ich dachte, dir wäre was Schreckliches passiert.«

»Warum?«

Draußen geht eine ohrenbetäubende Sirene los, und Brock sieht mich an, als hätte ich gerade eine sehr dumme Frage gestellt. Ich habe Schuldgefühle. Brock hatte heute wahrscheinlich jede Menge zu tun, und ich habe ihn nicht nur im Restaurant warten lassen wie einen Idioten, sondern er hat auch noch den Rest des Abends damit verschwendet, den ganzen Weg in die South Bronx herauszufahren, um sicherzugehen, dass es mir gut geht.

Zumindest schulde ich ihm eine Erklärung.

»Amber Degraw hat mich gefeuert«, sage ich. »Ich bin aufgeschmissen.«

»Wirklich?« Seine Augenbrauen schnellen nach oben. Brock hat die perfektesten Augenbrauen, die ich je bei einem Mann gesehen habe, und ich bin überzeugt, dass er damit zu einem Stylisten geht, aber so etwas würde er niemals zugeben. »Warum hat sie dich gefeuert? Du sagtest doch, ohne dich käme sie nicht zurecht. Du sagtest, du würdest praktisch ihr Kind großziehen.«

»Genau«, erwidere ich. »Ihr Kind hörte nicht auf, mich Mama zu nennen, und Amber rastete aus.«

Brock starrt mich einen Moment lang an und bricht dann plötzlich in Gelächter aus. Zuerst bin ich gekränkt, schließlich habe ich gerade meinen Job verloren. Begreift er nicht den Ernst der Lage?

Aber im nächsten Moment geht es mir ähnlich wie ihm. Ich werfe den Kopf zurück und lache darüber, wie lächerlich das Ganze ist. Ich denke daran, wie Olive die Arme ausstreckte und weinend »Mama« sagte, während Amber immer wütender wurde. Am Ende befürchtete ich ernsthaft, dass in ihrem Kopf ein Aneurysma platzen könnte.

Nach ein paar Minuten wischen wir uns die Tränen aus den Augen. Brock legt die Arme um mich, zieht mich an sich und ist nicht mehr wütend, dass ich ihn versetzt habe. Brock wird nicht so leicht wütend. Die meisten Menschen würden das zu seinen guten Eigenschaften zählen, aber manchmal wünschte ich, er wäre ein bisschen leidenschaftlicher.

Aber alles in allem sind wir an einem idealen Punkt unserer Beziehung. Sechs Monate. Gibt es einen besseren Moment in einer Beziehung als nach sechs Monaten? Ich weiß es eigentlich nicht, denn ich habe diese Marke erst zweimal erreicht. Aber nach den ersten sechs Monaten ist offenbar der perfekte Zeitpunkt erreicht, wenn man die Verlegenheit der Anfangszeit abgelegt hat, aber sich immer noch von seiner besten Seite zeigt.

Brock zum Beispiel ist ein gut aussehender zweiunddreißigjähriger Anwalt aus einer wohlhabenden Familie. Er wirkt geradezu perfekt. Ich bin sicher, er hat schlechte Angewohnheiten, aber ich kenne sie nicht. Vielleicht holt er sich das Ohrenschmalz mit den Fingern aus den Ohren und wischt sie dann am Küchentresen oder am Sofa ab. Oder vielleicht isst er sein Ohrenschmalz. Ich sage nur, es gibt viele schlechte Angewohnheiten, die er haben könnte, von denen ich nichts weiß, und einige davon haben gar nichts mit Ohrenschmalz zu tun.

Nun, einen Fehler hat er. Obwohl er ein kräftiger junger Mann ist und vollkommen gesund aussieht, hat er seit der Kindheit ein Herzleiden. Aber es scheint ihn nicht einzuschränken. Er nimmt jeden Tag eine Tablette, und damit hat es sich. Aber die Tablette ist so wichtig, dass er ein Extrafläschchen in meinem Medizinschrank deponiert hat. Wegen der Krankheit und der Unsicherheit, was seine Lebenserwartung betrifft, ist er ein bisschen mehr darauf erpicht, sich häuslich niederzulassen, als die meisten Männer.

»Ich würde dich gern zum Essen einladen«, sagt Brock. »Um dich aufzumuntern.«

Ich schüttle den Kopf. »Ich will einfach nur zu Hause bleiben und mich selbst bemitleiden. Und dann vielleicht im Internet nach Jobs suchen.«

»Jetzt? Du hast gerade mal vor ein paar Stunden deinen Job verloren. Kannst du nicht wenigstens bis morgen warten?«

Ich blicke auf und sehe ihn böse an. »Manche Leute brauchen Geld, um ihre Miete zu zahlen.«

Er nickt bedächtig. »Okay, aber was, wenn du dir um die Miete keine Sorgen mehr machen müsstest?«

Ich habe das ungute Gefühl zu wissen, wo dies hinführt.

»Komm schon, warum willst du nicht bei mir einziehen, Millie?« Er runzelt die Stirn. »Ich habe eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern und Blick auf den Central Park, in einem Haus, wo dir nachts nicht die Kehle aufgeschnitten wird. Und du bist ohnehin dauernd dort …«

Es ist nicht das erste Mal, dass er mir vorgeschlagen hat, zu ihm zu ziehen, und ich kann nicht leugnen, dass er überzeugende Argumente vorbringt. Wenn ich zu Brock ziehen würde, würde ich sehr luxuriös wohnen und müsste keinen Cent dafür bezahlen. Er würde nicht einmal zulassen, dass ich etwas beisteuere, wenn ich wollte. Ich könnte mich darauf konzentrieren, meinen Collegeabschluss zu machen, Sozialarbeiterin werden und etwas Gutes bewirken. Es wäre ein Kinderspiel.

Aber jedes Mal, wenn ich kurz davor bin, Ja zu sagen, schreit eine Stimme in meinem Kopf: Tu es nicht!

Und die Stimme ist genauso überzeugend wie Brocks. Es gibt viele gute Gründe, bei ihm einzuziehen. Aber es gibt auch einen guten Grund, es nicht zu tun. Er hat keine Ahnung, wer ich wirklich bin. Selbst wenn er sein Ohrenschmalz isst, meine Geheimnisse sind viel schlimmer.

Hier stehe ich also, habe die normalste Beziehung meines Erwachsenenlebens, und es sieht so aus, als wäre ich entschlossen, es zu vermasseln. Aber ich stecke in einer Zwickmühle. Wenn ich ihm die Wahrheit über meine Vergangenheit sage, wird er mich vielleicht verlassen, und das will ich nicht. Und wenn ich es nicht tue …

Wie auch immer, er wird alles herausfinden. Ich bin nur noch nicht bereit dafür.

»Es tut mir leid«, sage ich. »Wie ich schon sagte, ich brauche im Moment meine eigenen vier Wände.«

Brock will protestieren, überlegt es sich dann aber anders. Er kennt mich gut genug, um zu wissen, wie eigensinnig ich sein kann. Daran sieht man, dass er bereits einige meiner schlimmsten Eigenschaften kennt. »Aber denk wenigstens darüber nach.«

»Das werde ich«, lüge ich.

4

Heute habe ich das zehnte Vorstellungsgespräch in den letzten drei Wochen, und ich werde langsam nervös.

Auf meinem Konto ist nicht mal mehr genug Geld für eine Monatsmiete. Ich weiß, man sollte immer einen Puffer für sechs Monate haben, für alle Fälle, aber das funktioniert nur in der Theorie, nicht in der Praxis. Ich hätte gerne einen Puffer für sechs Monate auf dem Konto. Verdammt, ich hätte gerne einen Puffer für zwei Monate. Stattdessen habe ich weniger als zweihundert Dollar.

Ich weiß nicht, was ich in den anderen neun Vorstellungsgesprächen für Putz- und Babysitterjobs falsch gemacht habe. Eine Frau versicherte mir, sie werde mich nehmen, aber das ist eine Woche her, und ich habe keinen Piep von ihr gehört. Oder von einer der anderen. Ich vermute, sie hat einen Background-Check gemacht, und das war’s.

Jemand anders könnte einfach bei irgendeiner Reinigungsfirma anheuern und müsste nicht diesen ganzen Prozess über sich ergehen lassen. Aber keine dieser Firmen würde mich einstellen. Ich habe es versucht. Die Background-Checks machen es unmöglich – niemand will jemanden mit einer kriminellen Vergangenheit in seinem Haus haben. Deshalb stelle ich Anzeigen online und hoffe das Beste.

Auch bezüglich des heutigen Vorstellungsgesprächs habe ich nicht viel Hoffnung. Ich treffe einen Mann namens Douglas Garrick, der in einem Apartmenthaus in der Upper West Side wohnt, direkt am Central Park. Es ist eines dieser gotischen Gebäude mit kleinen Türmen, die in die Skyline ragen. Es sieht ein bisschen so aus, als müsste es von einem Graben umgeben sein und von einem Drachen bewacht werden, nicht wie ein Haus, in das man einfach direkt von der Straße hineingehen kann.

Ein Portier mit weißen Haaren hält mir die Tür auf und tippt dabei an seine schwarze Mütze. Als ich ihn anlächle, spüre ich wieder dieses Kribbeln im Nacken, als würde mich jemand beobachten.

Seit jenem Abend, als ich nach Hause kam, nachdem ich gefeuert worden war, hatte ich einige Male dieses Gefühl. In der South Bronx, wo ich wohne und wo an jeder Ecke Straßenräuber darauf warten hervorzuspringen, wenn man so aussieht, als hätte man Geld bei sich, machte es Sinn, aber nicht hier. Nicht in einer der elegantesten Gegenden Manhattans.

Bevor ich das Apartmentgebäude betrete, drehe ich mich schnell um und blicke hinter mich. Dutzende von Menschen laufen auf der Straße herum, aber niemand beachtet mich. In den Straßen von Manhattan gibt es haufenweise originelle, interessante Menschen, ich gehöre nicht dazu. Es gibt keinen Grund, mich anzustarren.

Dann sehe ich das Auto.

Eine schwarze Mazda-Limousine. Wahrscheinlich gibt es Tausende davon in der Stadt, aber bei dem Anblick habe ich ein merkwürdiges Déjà-vu-Erlebnis. Ich brauche einen Moment, um zu verstehen, warum. Der rechte Scheinwerfer des Autos ist kaputt. Ich bin mir sicher, dass ich einen schwarzen Mazda mit einem kaputten rechten Scheinwerfer in der Nähe meines Hauses in der South Bronx parken gesehen habe.

Oder nicht?

Ich spähe durch die Windschutzscheibe. Das Auto ist leer. Ich blicke nach unten auf das Nummernschild. Es ist ein New Yorker Kennzeichen – nichts Spannendes. Ich nehme mir die Zeit, mir die Nummer einzuprägen: 58F321. Das Kennzeichen sagt mir nichts, aber wenn ich es wiedersehe, werde ich mich daran erinnern.

»Miss?«, fragt mich der Portier und reißt mich aus meinen Gedanken. »Kommen Sie herein?«

»Oh.« Ich huste in meine Hand. »Ja. Ja, tut mir leid.«

Ich betrete die Lobby des Hauses. Statt durch Deckenlampen wird die Lobby von Leuchtern und Lampen an den Wänden beleuchtet, die wie Fackeln aussehen sollen. Die niedrige Decke wölbt sich zu einer Kuppel, sodass ich ein bisschen das Gefühl habe, als beträte ich einen Tunnel. Kunstwerke von vermutlich unschätzbarem Wert schmücken die Wände.

»Zu wem wollen Sie, Miss?«, fragt mich der Portier.

»Zu den Garricks. Zwanzig-A.«

»Ah.« Er zwinkert mir zu. »Das Penthouse.«

Oh, toll – eine Penthouse-Familie. Aber warum mache ich mir darüber überhaupt Gedanken?

Nachdem der Portier oben angerufen hat, um meinen Termin bestätigen zu lassen, geht er mit mir zum Fahrstuhl, wo er einen Spezialschlüssel benutzt, damit ich zum Penthouse hinauffahren kann. Nachdem sich die Fahrstuhltüren geschlossen haben, prüfe ich schnell mein Äußeres. Ich glätte meine blonden Haare, die ich zu einem schlichten Knoten zurückgesteckt habe. Ich trage meine beste schwarze Hose und einen Pullunder. Als ich meine Brüste zurechtrücken will, bemerke ich, dass sich im Fahrstuhl eine Kamera befindet, und beschließe, dem Portier lieber keine Vorstellung zu liefern.

Die Fahrstuhltüren öffnen sich direkt im Flur der Penthouse-Wohnung der Garricks. Als ich sie betrete, hole ich tief Luft und kann den Reichtum fast riechen – eine Mischung aus teurem Parfum und frischen Hundert-Dollar-Scheinen. Ich stehe einen Moment lang im Flur und weiß nicht, ob ich mich weiterwagen soll, ohne förmlich begrüßt worden zu sein. Also richte ich meine Aufmerksamkeit stattdessen auf ein weißes Podest, auf dem eine graue Skulptur steht, bei der es sich im Grunde bloß um einen glatten senkrechten Stein handelt – wie man ihn in jedem Park in der Stadt findet. Trotzdem ist er wahrscheinlich mehr wert als alles, was ich jemals besessen habe.

»Millie?« Ich höre die Stimme, kurz bevor ein Mann im Flur erscheint. »Millie Calloway?«

Es war Mr. Garrick, der mich zu dem Vorstellungsgespräch heute eingeladen hat. Es ist ungewöhnlich, vom Herrn des Hauses angerufen zu werden. Fast hundert Prozent meiner Hauptarbeitgeber für Putztätigkeiten waren Frauen. Aber Mr. Garrick scheint geradezu erpicht darauf, mich zu begrüßen. Er stürzt lächelnd und mit ausgestreckter Hand in den Flur.

»Mr. Garrick?«, frage ich.

»Bitte nennen Sie mich Douglas«, sagt er, als seine kräftige Hand in meine gleitet.

Douglas sieht genauso aus wie die Art von Mann, die in einem Penthouse in der Upper West Side wohnt. Er ist Anfang vierzig und klassisch gut aussehend, mit scharf geschnittenen Gesichtszügen. Er trägt einen extrem teuer wirkenden Anzug, die glänzenden dunkelbraunen Haare sind fachmännisch geschnitten und gestylt. Mit seinen tief liegenden braunen Augen nimmt er genau das richtige Maß an Blickkontakt mit mir auf.

»Schön, Sie kennenzulernen … Douglas«, sage ich.

»Vielen Dank, dass Sie heute gekommen sind.« Douglas wirft mir ein dankbares Lächeln zu, während er mich in das riesige Wohnzimmer führt. »Normalerweise erledigt meine Frau Wendy die Hausarbeit – sie ist stolz darauf, alles selbst zu machen –, aber es geht ihr in letzter Zeit nicht gut, deshalb habe ich darauf bestanden, dass wir uns Hilfe holen.«

Seine letzte Aussage erscheint mir merkwürdig. Frauen, die in riesigen Penthouse-Wohnungen wie dieser wohnen, erledigen im Allgemeinen nicht »alles selbst«. Sie haben für gewöhnlich Dienstmädchen für ihre Hausmädchen.

»Natürlich«, sage ich. »Sie sagten, Sie suchen jemanden fürs Kochen und Putzen …?«

Er nickt. »Alles, was im Haushalt anfällt, Staub wischen, Aufräumen und die Wäsche natürlich. Und ein paarmal die Woche Abendessen zubereiten. Wäre das ein Problem?«

»Überhaupt nicht.« Ich würde allem zustimmen. »Ich putze seit vielen Jahren Wohnungen und Häuser und kann mein eigenes Putzzeug mitbringen und …«

»Nein, das wird nicht nötig sein«, unterbricht Douglas mich. »Meine Frau … Wendy ist sehr speziell, was Putzmittel angeht. Sie reagiert empfindlich auf Gerüche. Sie können ihre Symptome auslösen. Sie müssen spezielle Reinigungsmittel benutzen, sonst …«

»Vollkommen klar«, erwidere ich. »Wie Sie wünschen.«

»Wunderbar.« Seine Schultern entspannen sich. »Und Sie müssten sofort anfangen.«

»Kein Problem.«

»Gut, gut.« Douglas lächelt entschuldigend. »Denn wie Sie sehen, schaut es hier schlimm aus.«

Als ich das Wohnzimmer betrete, fühle ich mich ähnlich wie im Rest des Hauses in die Vergangenheit versetzt. Abgesehen von dem schicken Ledersofa, sehen die meisten Möbel aus, als wären sie vor Hunderten von Jahren gebaut und dann – als hätte die Zeit für sie stillgestanden – in dieses Wohnzimmer transportiert worden. Wenn ich mehr von Einrichtungsstilen verstehen würde, könnte ich vielleicht sagen, dass der Couchtisch Anfang des 20. Jahrhunderts handgeschnitzt wurde oder dass der Bücherschrank mit den Glastüren, was weiß ich, aus der Zeit des französischen Neoklassizismus stammt oder so. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass jedes Teil ein kleines Vermögen kostet.

Außerdem weiß ich, dass es in dieser Wohnung nicht schlimm aussieht. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich sofort anfangen müsste zu putzen, wüsste ich nicht, was ich tun sollte. Ich bräuchte ein Mikroskop, um ein Körnchen Staub zu finden.

»Ich kann anfangen, wann immer Sie wollen«, sage ich vorsichtig.

»Fantastisch.« Douglas nickt zustimmend. »Ich bin froh, das zu hören. Setz dich doch, damit wir uns noch ein bisschen unterhalten können.«

Ich setze mich neben Douglas aufs Sofa und sinke tief im weichen Leder ein. O mein Gott, so etwas Angenehmes habe ich noch nie auf der Haut gespürt. Ich könnte Brock verlassen und dieses Sofa heiraten, und alle meine Wünsche wären erfüllt.

Douglas räuspert sich und starrt mich mit seinen dunklen Augen durchdringend an. »Erzähl mir etwas von dir, Millie.«

Ich bin froh, dass von Anfang an keine Spur von Anzüglichkeit in seinem Tonfall liegt. Seine Augen sind respektvoll auf meine gerichtet und wandern nicht zu meinen Brüsten oder auf meine Beine. Ich habe nur einmal etwas mit einem Arbeitgeber angefangen und werde es nie, nie wieder tun. Lieber reiße ich mir mit einer Zange die Zähne aus.

»Ja.« Ich räuspere mich. »Zurzeit studiere ich am Community College, um Sozialarbeiterin zu werden. Bis dahin muss ich mit Jobs als Haushälterin meinen Lebensunterhalt bestreiten.«

»Das ist bewundernswert.« Er lächelt und zeigt eine Reihe perfekter weißer Zähne. »Und du hast Erfahrung im Kochen?«

Ich nicke. »Ich habe für viele der Familien, bei denen ich gearbeitet habe, gekocht. Ich bin keine Köchin, aber ich habe ein paar Kurse gemacht. Und ich …«

Ich sehe mich um, sehe aber kein Spielzeug oder irgendetwas, das auf ein Kind hinweist. »Ich betreue Kinder?«

Douglas verzieht das Gesicht. »Kein Bedarf.«

Ich zucke zusammen und verfluche mein loses Mundwerk. Er hat nie etwas von Babysitten gesagt. Wahrscheinlich habe ich ihn daran erinnert, dass sie aus irgendwelchen Gründen keine Kinder kriegen können. »Tut mir leid.«

Er zuckt mit den Schultern. »Kein Problem. Wie wär’s mit einer Führung?«

Das Penthouse der Garricks stellt Ambers Riesenapartment in den Schatten. Es ist eine ganz andere Art von Wohnung. Das Wohnzimmer ist mindestens so groß wie ein olympisches Schwimmbecken. In der Ecke befindet sich eine Bar mit einem halben Dutzend klassischer Barhocker. Trotz der altmodischen Einrichtung des Wohnzimmers sind in der Küche die neuesten Geräte, darunter sicher auch der beste Dörrautomat, der auf dem Markt ist.

»Hier sollte alles sein, was du brauchst«, erklärt Douglas und deutet mit einer ausladenden Handbewegung in die weitläufige Küche.

»Sieht perfekt aus«, sage ich und hoffe, dass es für den Herd eine Gebrauchsanweisung gibt, die erklärt, welche Funktion jeder der zwei Dutzend Knöpfe auf dem Display hat.

»Hervorragend«, sagt er. »Jetzt zeige ich dir noch den ersten Stock.«

Erster Stock?

Apartments in Manhattan haben normalerweise nicht zwei Stockwerke. Dieses anscheinend doch. Douglas führt mich nach oben und zeigt mir mindestens ein halbes Dutzend Zimmer. Das große Schlafzimmer ist so riesig, dass ich ein Fernglas brauche, um das Kingsize-Bett am anderen Ende zu erkennen. In einem Raum sind nur Bücher, und er erinnert mich ein bisschen an die Szene in Die Schöne und das Biest, als Belle ins Bücherzimmer gebracht wird. In einem anderen Zimmer ist eine ganze Wand voller Kissen, das ist wohl das Kissenzimmer.

Nachdem er mir einen Raum mit vermutlich künstlichem Kamin gezeigt hat, wo ein riesiges Fenster mit atemberaubender Aussicht auf die New Yorker Skyline eine ganze Wand einnimmt, kommen wir zu einer letzten Tür. Er zögert, die Faust schon in der Luft, um anzuklopfen.

»Das ist unser Gästezimmer«, erklärt er mir. »Wendy erholt sich hier. Ich sollte sie wahrscheinlich ruhen lassen.«

»Tut mir leid, dass deine Frau krank ist«, sage ich.

»Sie war die meiste Zeit unserer Ehe krank«, erklärt er. »Sie leidet an … einer chronischen Krankheit. Sie hat gute Tage und schlechte Tage. Manchmal fühlt sie sich ganz normal, an anderen Tagen kommt sie kaum aus dem Bett. Und wieder an anderen Tagen …«

»Was?«

»Nichts.« Er lächelt schwach. »Jedenfalls, wenn die Tür zu ist, lass sie einfach. Sie braucht ihre Ruhe.«

»Ich verstehe vollkommen.«

Douglas starrt mit besorgtem Gesichtsausdruck einen Moment lang die Tür an. Er berührt sie kurz mit den Fingerspitzen und schüttelt dann den Kopf.

»Also, Millie, wann kannst du anfangen?«

5

1964 wurde eine Frau namens Kitty Genovese ermordet.

Kitty war achtundzwanzig und Bardame. Sie wurde ungefähr um drei Uhr morgens circa dreißig Meter von ihrer Wohnung in Queens entfernt vergewaltigt und erstochen. Sie schrie um Hilfe, aber obwohl mehrere Nachbarn ihre Schreie hörten, kam niemand, um ihr zu helfen. Ihr Angreifer, Winston Moseley, ließ sie kurz liegen und kehrte zehn Minuten später zurück, stach erneut mehrere Male auf sie ein und stahl ihr fünfzig Dollar. Sie starb an den Messerstichen.

»Kitty Genovese wurde in Gegenwart von achtunddreißig Zeugen angegriffen, vergewaltigt und ermordet«, verkündet Professor Kindred im Vorlesungssaal. »Achtunddreißig Menschen sahen, wie sie angegriffen wurde, und nicht einer kam ihr zu Hilfe oder rief die Polizei.«

Unser Professor, ein Mann in den Sechzigern, dem immer die Haare zu Berge stehen, sieht jeden von uns mit anklagendem Blick an, als wären wir die achtunddreißig Menschen, die diese Frau sterben ließen.

»Das«, sagt er, »ist der Zuschauereffekt. Es ist ein sozialpsychologisches Phänomen, bei dem Einzelne weniger geneigt sind, einem Opfer Hilfe zu leisten, wenn noch andere zugegen sind.«

Die Studenten im Raum machen sich Notizen oder tippen auf ihre Laptops. Ich starre den Professor an.

»Überlegen Sie mal«, sagt Professor Kindred. »Über drei Dutzend Menschen ließen zu, dass eine Frau vergewaltigt und ermordet wurde, sie sahen einfach zu und taten nichts. Daran zeigt sich deutlich die Diffusion von Verantwortung in einer Gruppe.«

Ich winde mich auf meinem Platz und stelle mir vor, was ich in der Situation tun würde – wenn ich aus dem Fenster blicken und sehen würde, wie ein Mann eine Frau angreift. Ich würde mich nicht zurücklehnen und nichts tun, das ist verdammt sicher. Ich würde direkt aus dem Fenster springen, wenn es sein müsste.

Nein. Das würde ich nicht tun. Ich habe gelernt, mich besser zu kontrollieren. Aber ich würde 911 wählen. Ich würde hinausgehen und ein Messer mitnehmen. Ich würde es nicht benutzen, aber es könnte genügen, um den Angreifer zu verjagen.

Beim Verlassen des Vorlesungsraums bin ich immer noch erschüttert, wenn ich an die arme Frau denke, die vor über einem halben Jahrhundert ermordet wurde. Als ich hinaus auf die Straße trete, gehe ich einfach an Brock vorbei. Er muss hinter mir herlaufen und mich am Arm festhalten.

Natürlich. Wir wollten essen gehen.