16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Eine Frau kehrt in ihr ehemaliges Zuhause zurück, um ihre Kinder mitzunehmen, doch die sind verschwunden und stattdessen sieht sie die Eltern ihres Exmanns im Garten tanzen, nackt und kreischend wie wilde Tiere. Ein Mann und seine Tochter durchstreifen die Nachbarschaft, brechen in Häuser ein und stehlen persönliche Gegenstände, und als sie schließlich gefasst werden, eskaliert die Situation in unvorstellbarer Weise. Eine alte Frau wird von ihren Nachbarn auf perfide Weise bedroht – oder hat sie gar keine Nachbarn mehr?

Sieben leere Häuser seziert unsere Ängste und die kollektiven Alpträume unserer Zeit und lässt uns an dem zweifeln, was wir Normalität nennen. Sosehr wir uns auch dagegen wehren, in diesen meisterhaft lakonischen Erzählungen kommen wir dem Unheimlichen bedrohlich nahe.

Samanta Schweblin ist eine »Virtuosin der Verstörung« (New York Times). Sie führt uns durch sieben bewohnte und doch geisterhaft leere Häuser. Dorthin, wo das Alltägliche von den Schreckensgebilden unserer Fantasie kaum zu unterscheiden ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 158

Ähnliche

Samanta Schweblin

Sieben leere Häuser

Erzählungen

Aus dem Spanischen von Marianne Gareis

Suhrkamp

Bevor seine fünf Jahre alte Tochter zwischen Esszimmer und Küche verlorenging, hatte er sie gewarnt: »Dieses Haus ist nicht groß und nicht klein, doch bei der kleinsten Unachtsamkeit verschwinden die Wegweiser, und dann hast du bis an dein Lebensende alle Hoffnung verloren«.

Juan Luis Martínez, ›La desaparición de una familia‹

Inhalt

Nichts von all dem

Meine Eltern und meine Kinder

Es passiert immer wieder in diesem Haus

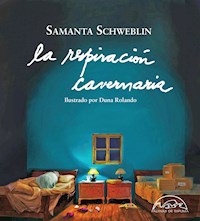

Die Höhlenatmung

Vierzig Quadratzentimeter

Ein Mann ohne Glück

Weggehen

Für Liliana und Pablo, meine Eltern

Nichts von all dem

»Wir haben uns verfahren«, sagt meine Mutter.

Sie bremst und beugt sich über das Lenkrad. Ihre knochigen alten Finger umklammern den Plastikbezug. Wir befinden uns eine gute halbe Stunde von zu Hause entfernt, in einem unserer Lieblingsviertel. Die Häuser sind hier groß und schön, die Straßen jedoch unbefestigt und matschig, weil es die ganze Nacht geregnet hat.

»Musstest du mitten im Matsch anhalten? Wie sollen wir da jetzt wieder rauskommen?«

Ich öffne meine Tür und sehe nach, wie tief sich die Räder eingegraben haben. Ziemlich tief, tief genug. Ich knalle die Tür zu.

»Was machst du eigentlich, Mama?«

»Wie, was mache ich eigentlich?« Ihre Verblüffung wirkt echt.

Ich weiß genau, was wir machen, aber gerade ist mir bewusst geworden, wie abartig das ist. Meine Mutter scheint nicht zu verstehen, doch als sie begreift, was ich meine, antwortet sie.

»Wir sehen uns Häuser an«, sagt sie.

Sie blinzelt mehrmals, hat zu viel Wimperntusche aufgetragen.

»Wir sehen uns Häuser an?«

»Ja. Wir sehen uns Häuser an.« Sie deutet auf die Häuser zu beiden Seiten.

Sie sind gigantisch. Strahlend erheben sie sich auf ihren im Abendlicht glänzenden Grashügeln. Meine Mutter seufzt und lehnt sich zurück, ohne das Lenkrad loszulassen. Viel mehr wird sie nicht sagen. Vielleicht weiß sie nicht, was sie noch sagen soll. Aber genau das machen wir. Wir fahren herum und sehen uns Häuser an. Wir fahren herum und sehen uns Häuser von anderen Leuten an. Würde man das jetzt näher analysieren, wäre es womöglich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, die Bestätigung dafür, wie rücksichtslos meine Mutter, seit ich denken kann, mit meiner Zeit umgeht. Meine Mutter legt den ersten Gang ein, und zu meiner Überraschung schafft sie es anzufahren, obwohl die Räder kurz durchdrehen. Ich blicke zurück auf die nächste Kreuzung und die wilde Zeichnung, die wir auf der matschigen Straße hinterlassen haben, und hoffe inständig, dass kein Wachmann mitkriegt, dass wir gestern, zwei Kreuzungen weiter, schon das Gleiche gemacht haben, und anschließend, fast an der Auffahrt zur Hauptstraße, nochmal dasselbe. Wir fahren weiter. Meine Mutter lenkt stur geradeaus, ohne vor einem der großen Häuser anzuhalten. Sie gibt keinen Kommentar zu den Umzäunungen, Hängematten oder Markisen ab. Sie seufzt nicht und trällert auch kein Lied, hält nicht an, um sich die Adressen aufzuschreiben. Sieht mich nicht an. Ein paar Straßen weiter werden die Häuser vornehmer, die Hügel flacher, und die großzügigen, gärtnergepflegten Rasenflächen beginnen ganz ohne Bürgersteig direkt an der unbefestigten Straße. Perfekt eingeebnet überziehen sie die Grundstücke wie ein grüner, ebenerdiger Wasserspiegel. Meine Mutter biegt nach links ab und fährt ein paar Meter weiter. Dann sagt sie laut, aber zu sich selbst:

»So kommen wir nicht weiter.«

Vor uns stehen noch ein paar Häuser, dann endet die Straße an einem Waldstück.

»Hier ist es ziemlich matschig«, sage ich, »wende besser, aber ohne anzuhalten.«

Sie sieht mich stirnrunzelnd an, fährt rechts dicht an den Rasen ran und versucht, über die linke Seite zu wenden. Das Ergebnis ist desaströs: An der linken Rasenfläche angelangt, hat sie gerade mal eine schlingernde Diagonale geschafft. Sie bremst.

»Scheiße«, sagt sie.

Sie beschleunigt, und die Räder drehen durch. Ich blicke nach hinten, um das Terrain zu erkunden. In dem Garten steht ein Junge, fast schon am Hauseingang. Meine Mutter gibt wieder Gas und schafft es, rückwärts loszukommen. Und dann macht sie Folgendes: Sie fährt im Rückwärtsgang quer über die Straße und auf den Rasen vor dem Haus des Jungen und zeichnet dort eine doppelte Schlammspur auf das breite, frisch gemähte Rasenstück. Vor den Panoramafenstern des Hauses kommt der Wagen zum Stehen. Der Junge, der einen Plastiklaster in der Hand hält, starrt uns fasziniert an. Ich hebe entschuldigend oder auch warnend die Hand, doch er lässt den Laster fallen und rennt ins Haus. Meine Mutter sieht mich an.

»Fahr los«, sage ich.

Die Räder drehen durch, und das Auto bewegt sich nicht von der Stelle.

»Langsam, Mama!«

Eine Frau taucht hinter den Vorhängen auf und sieht uns durchs Fenster an, sieht auf ihren Garten. Der Junge steht neben ihr und deutet auf uns. Der Vorhang geht wieder zu, und meine Mutter versenkt das Auto immer tiefer. Die Frau kommt aus dem Haus. Sie will zu uns, will aber nicht auf ihren Rasen treten. Also legt sie die ersten Schritte auf dem lackierten Holzweg zurück, ändert dann die Richtung und kommt, fast auf Zehenspitzen, zu uns herüber. Meine Mutter sagt noch einmal Scheiße, ganz leise. Sie nimmt den Fuß vom Gas und lässt schließlich auch das Lenkrad los.

Die Frau beugt sich zum Autofenster hinunter. Sie will wissen, was wir in ihrem Garten machen, und sie fragt es nicht im Guten. Der Junge späht zu uns rüber, eine der Säulen vor dem Eingang umarmend. Meine Mutter sagt, dass es ihr leidtut, dass es ihr sehr, sehr leidtut, und sie sagt es mehrmals. Doch die Frau scheint ihr gar nicht zuzuhören. Sie sieht nur ihren Garten, sieht die Räder, die sich in ihren Rasen gegraben haben, und fragt immer wieder, was wir dort machen, warum wir uns in ihren Garten gegraben haben, ob wir verstehen, was für einen Schaden wir da gerade angerichtet haben. Also erkläre ich es ihr. Ich sage, dass meine Mutter im Matsch nicht vernünftig fahren kann. Dass es meiner Mutter nicht gutgeht. Da schlägt meine Mutter mit der Stirn auf dem Lenkrad auf und verbleibt in dieser Stellung, als wäre sie tot oder gelähmt. Ihr Rücken zittert, und sie beginnt zu weinen. Die Frau sieht mich an. Sie weiß nicht so recht, was sie tun soll. Ich schüttle meine Mutter. Ihre Stirn lässt sich nicht vom Lenkrad lösen, und ihre Arme fallen leblos herab. Ich steige aus und entschuldige mich noch einmal bei der Frau. Sie ist groß und blond, riesig, wie auch der Junge, und Augen, Nase und Mund stehen für die Größe des Kopfes zu eng beisammen. Sie hat das Alter meiner Mutter.

»Wer bezahlt das alles?«, fragt sie.

Ich habe kein Geld, sage ihr aber, dass wir es bezahlen werden. Dass es mir leidtut und wir selbstverständlich bezahlen werden. Das scheint sie zu beruhigen. Sie wendet sich einen Augenblick meiner Mutter zu, ohne darüber ihren Garten zu vergessen.

»Señora, geht es Ihnen gut? Was hatten Sie vor?«

Meine Mutter hebt den Kopf und sieht sie an.

»Ich fühle mich schrecklich. Rufen Sie bitte einen Krankenwagen.«

Die Frau scheint nicht zu wissen, ob meine Mutter das ernst meint oder sie nur auf den Arm nehmen will. Sie meint es natürlich ernst, auch wenn der Krankenwagen nicht nötig ist. Ich bedeute der Frau, abzuwarten und nicht anzurufen. Die Frau tritt ein paar Schritte zurück, betrachtet das alte, verrostete Auto meiner Mutter und dann ihren erstaunten Sohn in einiger Entfernung. Sie will uns dort nicht haben, will, dass wir verschwinden, weiß jedoch nicht, wie sie das bewerkstelligen soll.

»Bitte«, sagt meine Mutter, »können Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen, bis der Krankenwagen kommt?«

Die Frau setzt sich nur zögernd in Bewegung, offensichtlich möchte sie uns in ihrem Garten nicht allein lassen.

»Ja«, sagt sie schließlich.

Sie entfernt sich, packt den Jungen am T-Shirt und zieht ihn mit sich ins Haus. Die Eingangstür fällt krachend ins Schloss.

»Was hast du eigentlich vor, Mama? Steig aus, ich versuche, das Auto wieder in Gang zu kriegen.«

Meine Mutter setzt sich auf, bewegt vorsichtig ihre Beine und macht Anstalten auszusteigen. Ich suche nach mitteldicken Ästen oder Steinen, um sie unter die Räder zu legen und so das Auto frei zu bekommen, aber alles um mich herum ist sehr gepflegt und ordentlich. Nur Rasen und Blumen.

»Ich geh ein paar Äste holen«, sage ich zu meiner Mutter und deute auf den Wald am Ende der Straße. »Bleib, wo du bist.«

Meine Mutter, die schon halb ausgestiegen ist, hält kurz inne und lässt sich dann auf den Sitz zurückfallen. Mich beunruhigt, dass es Nacht wird, ich weiß nicht, ob ich das Auto im Dunkeln frei bekomme. Der Wald ist nur zwei Häuser entfernt. Ich laufe zwischen den Bäumen umher, und es dauert ein paar Minuten, bis ich gefunden habe, was ich suche. Als ich zurückkomme, sitzt meine Mutter nicht mehr im Auto. Draußen ist auch niemand. Ich gehe zur Haustür. Der Laster des Jungen liegt auf der Fußmatte. Ich klingle, und die Frau macht mir auf.

»Ich habe einen Krankenwagen gerufen«, sagt sie, »ich wusste nicht, wo Sie sind, und Ihre Mutter meinte, sie würde wieder in Ohnmacht fallen.«

Ich frage mich, wann es das erste Mal passiert ist. Ich nehme die Äste mit ins Haus. Es sind zwei, dick wie Ziegelsteine. Die Frau führt mich in die Küche. Wir durchqueren zwei geräumige, mit Teppichboden ausgelegte Wohnzimmer, und ich höre die Stimme meiner Mutter.

»Ist das weißer Marmor? Wo bekommt ihr weißen Marmor her? Was macht denn dein Papa, mein Kleiner?«

Sie sitzt am Tisch, in einer Hand die Tasse, in der anderen die Zuckerdose. Der Junge sitzt ihr gegenüber und sieht sie an.

»Lass uns gehen«, sage ich und zeige auf die Äste.

»Hast du das Design dieser Zuckerdose gesehen?«, fragt meine Mutter und schiebt sie in meine Richtung. Doch als sie sieht, dass mich das unbeeindruckt lässt, fügt sie hinzu: »Mir geht es wirklich sehr schlecht.«

»Die ist nur zur Dekoration«, sagt der Junge, »das hier ist unsere richtige Zuckerdose.«

Er stellt meiner Mutter eine andere Zuckerdose hin, eine aus Holz. Meine Mutter beachtet ihn nicht, sie steht auf und rennt aus der Küche, als müsste sie sich übergeben. Ich folge ihr resigniert. Sie schließt sich in einem kleinen Badezimmer am Ende des Flurs ein. Die Frau und der Junge sehen mir nach, kommen jedoch nicht hinter mir her. Ich trommele gegen die Tür. Frage, ob ich reindarf, und warte. Der Kopf der Frau erscheint an der Küchentür.

»Der Krankenwagen ist in fünfzehn Minuten da, heißt es.«

»Danke«, sage ich.

Die Tür zum Badezimmer wird geöffnet. Ich gehe hinein und schließe hinter mir ab. Lege die Äste unter den Spiegel. Meine Mutter sitzt weinend auf dem Toilettendeckel.

»Was ist los, Mama?«

Bevor sie redet, faltet sie etwas Klopapier zusammen und putzt sich damit die Nase.

»Wo haben die Leute bloß diese ganzen Sachen her? Hast du gesehen, dass es im Wohnzimmer an jedem Ende eine Treppe gibt?« Sie schlägt die Hände vors Gesicht. »Das macht mich so traurig, dass ich sterben möchte.«

Es klopft an der Tür, und mir fällt wieder ein, dass ja der Krankenwagen unterwegs ist. Die Frau fragt, ob alles in Ordnung ist. Ich muss meine Mutter rausschaffen aus diesem Haus.

»Ich mach das Auto klar«, sage ich und hebe die Äste auf. »Ich möchte, dass du in zwei Minuten bei mir draußen bist. Und ich rate dir wirklich, zu kommen.«

Im Flur telefoniert die Frau mit dem Handy, beendet das Gespräch aber, als sie mich sieht.

»Das war mein Mann, er ist schon unterwegs.«

Ich warte auf irgendein Zeichen, das mir sagt, ob der Mann kommt, um uns zu helfen, oder, um ihr zu helfen, uns loszuwerden. Doch die Frau starrt mich nur an, darauf bedacht, mir keinen Anhaltspunkt zu liefern. Ich gehe hinaus zum Auto. Höre, wie der Junge hinter mir herrennt. Ich spreche nicht mit ihm, lege die Äste unter die Räder und suche nach dem Schlüssel. Ich starte den Motor. Brauche mehrere Anläufe, aber irgendwann klappt der Trick mit den Ästen. Ich schließe die Tür, und der Junge muss wegrennen, damit ich ihn nicht überfahre. Ohne zu stoppen, fahre ich auf der doppelten Halbkreisspur zurück auf die Straße. Von alleine kommt die nicht raus, sage ich mir. Warum sollte sie auch auf mich hören und wie eine normale Mutter das Haus verlassen? Ich stelle den Motor aus und gehe zurück zum Haus, um sie zu holen. Der Junge rennt hinter mir her, die schmutzigen Äste im Arm.

Ohne zu klingeln, betrete ich das Haus und gehe direkt zum Badezimmer.

»Sie ist nicht mehr im Bad«, sagt die Frau. »Bitte schaffen Sie Ihre Mutter von hier weg. Das geht eindeutig zu weit.«

Sie führt mich in den ersten Stock. Die Treppen sind breit und hell, ein cremefarbener Teppich weist den Weg. Die Frau geht voraus, die Schmutzspuren, die ich auf jeder Stufe hinterlasse, sieht sie nicht. Sie deutet auf ein Schlafzimmer, die Tür steht halb offen, und ich trete ein, ohne die Tür ganz aufzumachen, um meine Mutter nicht bloßzustellen. Sie liegt bäuchlings auf dem Teppich, mitten im Elternschlafzimmer. Die Zuckerdose steht auf der Kommode, neben ihrer Uhr und den Armbändern, die sie offensichtlich abgelegt hat. Ihre Arme und Beine sind ausgestreckt, und ich frage mich kurz, ob es wohl noch andere Möglichkeiten gibt, so unverhältnismäßig große Dinge wie ein Haus zu umarmen, sollte es das sein, was meine Mutter gerade versucht. Sie seufzt und setzt sich schließlich auf, ordnet ihre Bluse und ihre Haare, sieht mich an. Ihr Gesicht ist nicht mehr so rot, doch die Tränen haben ihrer Schminke übel zugesetzt.

»Was passiert jetzt?«, fragt sie.

»Das Auto ist bereit. Wir fahren.«

Ich spähe nach draußen, um zu sehen, was mit der Frau ist, entdecke sie aber nicht.

»Und was machen wir mit all dem hier?«, fragt meine Mutter und deutet auf die Dinge um sich herum. »Jemand muss mit diesen Leuten reden.«

»Wo ist deine Handtasche?«

»Unten, im Wohnzimmer. Im ersten, es gibt nämlich noch ein größeres, zum Pool hin, und noch eins gegenüber der Küche, mit Blick auf den hinteren Garten. Es gibt drei Wohnzimmer«, sagt meine Mutter. Sie zieht ein Taschentuch aus ihrer Jeans, putzt sich die Nase und trocknet ihre Tränen, »und jedes erfüllt einen anderen Zweck.«

Sie zieht sich an einem der Bettpfosten hoch, steht auf und geht in das angrenzende Badezimmer.

Das obere Bettlaken ist so gefaltet, wie ich es nur von meiner Mutter kenne. Unter dem Bett liegen, zusammengeknüllt, eine Überdecke mit gelben und pinkfarbenen Sternen sowie ein Dutzend kleiner Kissen.

»Mama, um Himmels willen, hast du das Bett gemacht?«

»Erinner mich bloß nicht an diese Kissen«, sagt sie, und ihr Kopf erscheint kurz an der Tür, weil sie sich vergewissern will, dass ich ihr auch zuhöre: »Und wenn ich aus dem Bad rauskomme, will ich diese Zuckerdose sehen, wehe dir, du machst Dummheiten.«

»Was für eine Zuckerdose?«, fragt die Frau hinter der Tür. Sie klopft dreimal, traut sich aber nicht herein. »Meine Zuckerdose etwa? Bitte nicht, die ist von meiner Mama.«

Im Badezimmer hört man das Rauschen des Badewannenhahns. Meine Mutter kommt zurück, geht zur Tür, und eine Sekunde lang denke ich, dass sie der Frau aufmacht, doch sie schließt die Tür, sperrt ab und sagt, ich soll leise reden, das Wasser würde deshalb laufen, damit man uns nicht hört. Das ist meine Mutter, sage ich mir, während sie die Schubladen der Kommoden durchwühlt und deren Böden untersucht, um bestätigt zu bekommen, dass die Innenverkleidung ebenfalls aus Zedernholz ist. Seit ich denken kann, fahren wir herum und schauen Häuser an, lassen aus Gärten Blumen und unbrauchbare Töpfe mitgehen. Verstellen Gießkannen, rücken Briefkästen gerade oder sammeln Deko-Artikel ein, die für den Rasen zu schwer sind. Kaum dass meine Füße an die Pedale reichten, übernahm ich das Fahren. Das verhalf meiner Mutter zu mehr Freiheit. Einmal hat sie ganz allein eine weiße Holzbank in einen gegenüberliegenden Garten umgesetzt. Hängematten hat sie ausgehängt. Unkraut rausgerissen. Dreimal entfernte sie den Namen Marilú von einem fürchterlich kitschigen Schild. Mein Vater erfuhr zwar von der einen oder anderen Sache, aber ich glaube nicht, dass er meine Mutter deswegen verlassen hat. Als mein Vater ging, nahm er alles mit außer dem Autoschlüssel, den legte er auf einen der Stapel der Wohn- und Deko-Zeitschriften meiner Mutter, und ein paar Jahre lang stieg sie bei praktisch keiner unserer Spazierfahrten aus. Sie kommentierte nur vom Beifahrersitz aus: ›Das ist Kikuyo-Rasen‹, ›dieses Bow-Window ist nicht amerikanisch‹, ›die Blüten der französischen Hedera passen nicht zu den chilenischen Hammersträuchern‹, ›sollte ich je dieses Perlmuttrosa für meine Hausfassade wählen, dann hol dir bitte jemanden, der mich schlachtet‹. Es dauerte lange, bis sie wieder ausstieg. Heute Nachmittag aber hat sie eindeutig eine Grenze überschritten. Sie hat darauf bestanden, selbst zu fahren. Sie hat es geschafft, in dieses Haus zu gelangen, ins Elternschlafzimmer, und jetzt kommt sie gerade aus dem Badezimmer, wo sie zwei Gläschen Badesalz in die Wanne gekippt hat, und fängt an, ein paar Artikel vom Toilettentisch in den Abfalleimer zu werfen. Ich höre Motorengeräusch und trete an das Fenster, das nach hinten hinausgeht. Es ist fast schon dunkel, aber ich sehe sie. Er steigt aus, und die Frau läuft auf ihn zu. Mit der linken Hand hält sie den Jungen fest, mit der rechten gestikuliert sie umso wilder. Er bleibt erschrocken stehen, blickt zum ersten Stock hoch. Sieht mich, und als er mich sieht, begreife ich, dass wir schleunigst wegmüssen.

»Mama, wir gehen.«

Sie zieht gerade die Ringe aus dem Duschvorhang, aber ich reiße sie ihr aus der Hand und werfe sie auf den Boden, fasse meine Mutter am Handgelenk und schiebe sie Richtung Treppe. Alles ziemlich grob. So habe ich meine Mutter noch nie behandelt. Eine ganz neue Wut treibt mich zur Haustür. Meine Mutter kommt mit, auf den Stufen stolpert sie mehrmals. Die Äste liegen ordentlich aufgereiht am Fuß der Treppe, und ich trete im Vorbeigehen dagegen. Wir kommen ins Wohnzimmer, ich nehme die Handtasche meiner Mutter, und wir verlassen das Haus durch den Haupteingang.

Bereits im Auto, kurz vor der nächsten Ecke, glaube ich die Scheinwerfer eines anderen Wagens zu erkennen, der von dem Grundstück kommt und in unsere Richtung abbiegt. Ich rase auf die erste schlammige Kreuzung zu, und meine Mutter fragt:

»Was war das denn Verrücktes?«

Ich frage mich, ob sie meinen oder ihren Part meint. Wie zum Protest schnallt meine Mutter sich an. Die Handtasche liegt auf ihren Knien, ihre Finger umklammern die Henkel. Jetzt beruhig dich mal wieder, sage ich zu mir selbst, beruhig dich, beruhig dich. Ich suche im Rückspiegel das andere Auto, aber es ist nicht zu sehen. Ich will mit meiner Mutter reden, schreie sie aber unwillkürlich an.

»Was suchst du eigentlich, Mama? Was soll das alles?«

Sie zuckt nicht einmal zusammen. Blickt stur geradeaus, mit schrecklich gerunzelter Stirn.

»Bitte Mama, was soll das? Verdammt nochmal, was machen wir in den Häusern anderer Leute?«

In der Ferne ertönt die Sirene eines Krankenwagens.

»Willst du eins von diesen Wohnzimmern? Ist es das? So eine Marmorplatte? Die geheiligte Zuckerdose? Diese nichtsnutzigen Kinder? Ist es das? Scheiße, was hast du eigentlich in diesen Häusern verloren?«