11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Sie haben Häuser in Hongkong infiltriert, Geschäfte in Vancouver, die Straßen Sierra Leones, Marktplätze in Oaxaca, Schulen in Tel Aviv, Schlafzimmer in Indiana. Sie sind überall. Sie sind hier. Sie sind wir. Sie sind keine Haustiere, Geister oder Roboter. Sie sind wirkliche Menschen. Aber wie kann sich jemand, der in Berlin ist, frei durch ein Wohnzimmer in Sydney bewegen? Und wie kann jemand in Bangkok mit deinen Kindern in Buenos Aires frühstücken, ohne dass du davon weißt? Besonders wenn diese Person komplett anonym ist, unbekannt und unauffindbar?

Samanta Schweblin erzählt vom Vertrauen in Fremde, von wunderbaren Begegnungen und unerwarteter Liebe. Und davon, wie all diese Schönheiten in unsäglichen Terror umschlagen können.

Samanta Schweblin erzählt eine Geschichte, die bereits stattfindet. Eine Geschichte, die uns bekannt vorkommt und beunruhigt. Weil sie unsere Welt ist, in der wir leben. Wir wissen es nur noch nicht … Hundert Augen ist ein visionärer Roman über unsere vernetzte Gegenwart und über den Zusammenprall von Humanität und Horror.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 317

Ähnliche

Titel

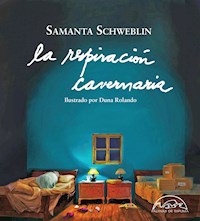

Samanta Schweblin

Hundert Augen

Aus dem Spanischen von Marianne Gareis

Suhrkamp Verlag

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Kentukis bei Literatura Random House, Barcelona.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2020

Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5250.

Erste Auflage 2022suhrkamp taschenbuch 5250© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2020© Samanta Schweblin, 2018

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg

Umschlagabbildung: Shutterstock, Berlin

eISBN 978-3-518-75379-8

www.suhrkamp.de

Motto

Vor dem Einschalten des Geräts bitte

darauf achten, dass alle Männer

ihre gefährlichen Körperteile schützen.

Sicherheitshandbuch

JCB Baggerlader, 2016

Erzählen Sie uns von den anderen Welten,

draußen bei den Sternen,

und den anderen Wesen,

die auf den Sternen wohnen?

Die linke Hand der Dunkelheit

URSULA K. LE GUIN

Hundert Augen

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

Cover

Titel

Impressum

Motto

Als Erstes zeigten sie ihre Titten.

Auf dem Bildschirm erschien ein Kästchen.

Die Wälder und Berge begannen

Marvin saß auf dem Schreibtischstuhl

»Schauen Sie mich nicht so an«,

Auch den Computer

Das Mossèn Cinto

Sie ging immer noch jeden Morgen joggen.

Grigor hatte endlich eine großartige Idee gehabt.

Marvin umkreiste in dem Schaufenster

Cheng Shi-Xu hatte eine Kentuki-SIM-Karte gekauft

Enzo untersuchte die Pflanzen im Gewächshaus

Emilia weckte ihren Kentuki auf

Marvin machte die Arbeitszimmertür zu

Grigor hatte dreiundzwanzig

Als er endlich in Buenos Aires ankam

Sie hatte sich daran gewöhnt

Er goss die Pflanzen im Gewächshaus

Sie hatte die Notrufnummer der Polizei

Es war eine Revolution.

Es ist keine Sünde

Ihre beiden Töchter pflanztensich

Er würde nicht nachgeben.

Sie war hungrig und fühlte sich

Manchmal tauchten in dem Chat User auf

Noch etwas war anders geworden.

Er sah eine dunkle Nacht

Es war ein schöner Tag

Mitte der Woche

Alina setzte sich auf die Stufen

Es gab viel zu erzählen.

Um zwölf Uhr holten zwei Zusteller

Sie hatte von Klaus geträumt

Er hatte Luca seit fast zwei Wochen

Sie tranken ihren letzten Kaffee am Kiosk.

Informationen zum Buch

Als Erstes zeigten sie ihre Titten.

Als Erstes zeigten sie ihre Titten. Sie setzten sich zu dritt auf den Bettrand vor die Kamera, zogen die T-Shirts und dann, eine nach der anderen, die BHs aus. Robin hatte fast nichts zum Vorzeigen, machte aber trotzdem mit, wobei sie mehr auf Katias und Amys Blicke als auf das Spiel achtete. Wenn du in South Bend überleben willst, musst du dich mit den Starken anfreunden, hatten ihr die beiden mal gesagt.

Die Kamera befand sich hinter den Augen des Plüschtiers, und manchmal rollte es auf den drei Rädern, die sich unter seiner Basis verbargen, vorwärts oder rückwärts. Gesteuert wurde es von irgendwo anders, sie wussten nicht, von wem. Es hatte das Aussehen eines simplen, schlecht gemachten Pandabären, wirkte aber eher wie ein Rugbyball, dem man eine Spitze abgeschnitten hatte, damit er stehen kann. Wer immer auf der anderen Seite der Kamera saß, versuchte, ihren Bewegungen zu folgen, um nichts zu verpassen. Also stellte Amy den Panda auf einen Hocker, damit ihre Titten auf seiner Höhe waren. Das Plüschtier war Robins, aber alles, was Robin gehörte, gehörte auch Katia und Amy: Diesen Blutpakt hatten sie am Freitag geschlossen, und er sollte sie für den Rest ihres Lebens verbinden. Nun musste jede ihre kleine Nummer vorführen, und sie zogen sich wieder an.

Amy stellte das Plüschtier zurück auf den Boden, nahm den Eimer, den sie sich selbst aus der Küche geholt hatte, stülpte ihn über den Bären und verdeckte ihn dadurch ganz. Der Eimer wanderte hektisch und blindlings durchs Zimmer. Er stieß gegen Schulhefte, Schuhe und auf dem Boden verstreute Kleider, und das brachte das Plüschtier offensichtlich noch mehr in Rage. Als Amys Atem heftiger wurde und sie ein erregtes Stöhnen vortäuschte, blieb der Eimer stehen. Katia beteiligte sich an dem Spiel, und gemeinsam imitierten sie einen langen, heftigen und zeitgleichen Orgasmus.

»Das zählt aber nicht als deine Nummer«, warnte Amy Katia, als sie endlich aufhören konnten zu lachen.

»Nein, natürlich nicht«, sagte Katia und stürmte aus dem Zimmer. »Macht euch bereit!«, brüllte sie aus dem Flur.

Robin war immer etwas unwohl bei diesen Spielen, obwohl sie Katias und Amys Coolness bewunderte, wie sie mit den Jungs redeten, wie sie es schafften, immer duftende Haare und perfekt angemalte Nägel zu haben. Wenn dabei gewisse Grenzen überschritten wurden, fragte Robin sich, ob die beiden sie vielleicht auf die Probe stellen wollten. Sie war dem Clan, wie die beiden ihre Gruppe nannten, zuletzt beigetreten, und sie musste sich sehr anstrengen, um mithalten zu können.

Katia kam mit ihrem Rucksack ins Zimmer zurück. Sie setzte sich vor den Eimer und befreite das Plüschtier.

»Pass auf«, sagte sie in die Kamera, und die Augen des Plüschtiers folgten ihr.

Robin fragte sich, ob der Mensch dahinter sie wohl verstehen konnte. Er schien sie ganz genau zu hören, und sie sprachen Englisch, was ja jeder spricht. Vielleicht war die Tatsache, dass sie Englisch sprach, der einzige Vorteil, in einer so schrecklich langweiligen Stadt wie South Bend zur Welt gekommen zu sein, trotzdem konnten sie es hier immer noch mit einem Ausländer zu tun haben, der nicht mal nach der Uhrzeit fragen konnte.

Katia machte ihren Rucksack auf und holte ein Album mit Fotos von ihrem Sportverein heraus. Amy klatschte in die Hände und rief:

»Hast du die kleine Nutte mitgebracht? Willst du sie ihm zeigen?«

Katia nickte. Sie blätterte in dem Album und suchte, die Zungenspitze zwischen den Zähnen, verzweifelt nach dem Mädchen. Als sie sie gefunden hatte, klappte sie das Album ganz auf und hielt es dem Plüschtier hin. Robin beugte sich vor, um etwas zu sehen. Es war Susan, das merkwürdige Mädchen aus dem Biologiekurs, das der Clan zum Spaß mobbte.

»Sie wird ›Tropfarsch‹ genannt«, sagte Katia und schürzte ein paarmal die Lippen, wie immer, wenn sie, wie der Clan es verlangte, etwas besonders Übles ausheckte. »Ich zeige dir, wie du Geld mit ihr machen kannst«, sprach Katia in die Kamera. »Robin, Süße, hältst du mal kurz das Buch, während ich dem Herrn seine Aufgabe erkläre?«

Robin trat zu ihr und hielt das Buch vor die Kamera. Amy schaute sich das neugierig an, sie hatte keine Ahnung von Katias Drehbuch. Katia suchte in ihrem Handy, bis sie ein Video gefunden hatte, und hielt dann das Display vor das Plüschtier. In dem Video sah man, wie Susan sich Strumpfhose und Slip herunterzog. Das Ganze war anscheinend vom Boden der Schultoilette aus gefilmt worden, von hinterm Klo; vielleicht hatten sie die Kamera zwischen Abfalleimer und Wand gestellt. Man hörte ein paar Pupse, und die drei lachten schallend. Als Susan vor dem Spülen ihre Kacke betrachtete, brüllten die drei vor Vergnügen.

»Diese Schlampe ist steinreich«, sagte Katia. »Die Hälfte für dich, die andere Hälfte für uns. Unser Clan kann sie nämlich nicht länger erpressen, weil die Schulleitung uns im Blick hat.«

Robin wusste nicht, wovon Katia sprach, und es war nicht das erste Mal, dass der Clan sie in seine illegaleren Aktivitäten nicht einbezogen hatte. Bald wäre Katia mit ihrer Nummer fertig und sie an der Reihe, aber sie hatte noch keine Idee. Ihre Hände waren schwitzig. Katia holte ihr Heft und einen Bleistift aus dem Rucksack und notierte etwas.

»Hier sind der volle Name, Telefonnummer, E-Mail- und die Postadresse von Tropfarsch«, sagte sie und legte das Papier neben das Foto.

»Und wie soll der junge Mann uns das Geld zukommen lassen?«, fragte Amy Katia und zwinkerte dem vermeintlichen Herrn über die Kamera zu. Katia wurde unsicher. »Wir wissen ja nicht, wer verdammt noch mal dieser Typ ist«, sagte Amy, »und nur deswegen zeigen wir ihm ja auch unsere Titten, oder?«

Katia blickte wie hilfesuchend zu Robin. In diesen kurzen Momenten, wenn Katia und Amy sich in den heikelsten Punkten nicht einig waren, wurde sie plötzlich wichtig.

»Wie soll der Herr uns denn seine E-Mail-Adresse geben, hä?«, spottete Amy weiter.

»Ich weiß, wie«, sagte Robin.

Die beiden sahen sie überrascht an.

Das wird meine Nummer, dachte Robin, damit zieh ich meinen Kopf aus der Schlinge. Der Pandabär wandte sich ebenfalls ihr zu, wollte wohl wissen, was nun passierte. Robin legte das Album weg, ging an ihren Schrank und wühlte in den Schubladen. Sie kam mit einem Ouija-Brett wieder und klappte es auf dem Boden auf.

»Komm hier drauf«, sagte sie.

Und das Plüschtier stieg darauf. Die drei Plastikräder unter der Basis fanden problemlos Halt auf der dicken Pappe, und schon war der Panda auf dem Brett. Er bewegte sich über das Alphabet, als würde er es untersuchen. Sein Körper nahm zwar mehr als einen Buchstaben ein, aber man würde dennoch sofort verstehen, welcher Buchstabe gemeint war. Das Plüschtier stellte sich unter die halbkreisförmig angeordneten Buchstaben und blieb dort stehen. Offensichtlich wusste es ganz genau, wie man ein Ouija-Brett benutzte. Robin fragte sich, was sie machen würde, wenn die Mädchen weg wären und sie wieder allein mit dem Plüschtier wäre, jetzt, da sie ihm ihre Titten und eine Möglichkeit, mit ihr zu kommunizieren, gezeigt hatte.

»Genial«, sagte Amy.

Robin musste unwillkürlich grinsen.

»Welche von uns dreien hat für dich die besten Titten?«, fragte Katia.

Das Plüschtier sprang zwischen den Buchstaben des Bretts hin und her.

D I E B L O N D E

Katia lächelte stolz, vielleicht weil sie wusste, dass er recht hatte.

Warum war ihr der Trick mit dem Brett nicht früher eingefallen, fragte sich Robin. Sie hatte das Plüschtier seit über einer Woche im Zimmer, es war hin und her gerollt. Sie hätte sich ganz ruhig mit ihm unterhalten können, vielleicht steckte ja jemand Besonderes dahinter, ein Junge, in den sie sich hätte verlieben können, aber jetzt setzte sie alles aufs Spiel.

»Nimmst du den Deal mit Tropfarsch an?«, fragte Katia und zeigte ihm noch mal das Foto von Susan.

Das Plüschtier bewegte sich und schrieb etwas.

N U T T E N

Robin runzelte die Stirn, sie war gekränkt, auch wenn es vielleicht für ihr Plüschtier sprach, dass es sie beleidigte: Sie wusste, was sie da gerade taten, war nicht korrekt. Katia und Amy sahen sich an und lachten stolz, dann streckten sie ihm die Zunge raus.

»Wie ordinär«, sagte Amy. »Mal sehen, was der Herr uns sonst noch zu sagen hat.«

»Was sind wir denn sonst so, du kleiner Tröster?«, ermunterte Katia ihn und warf ihm mit sinnlicher Pose Kusshändchen zu. »Was hättest du denn gern, was wir sind?«

D I E K O H L E

Man musste sich sehr konzentrieren, um ihm zu folgen.

W E R D E T I H R M I R G E B E N

Die drei tauschten Blicke.

T I T T E N A U F G E N O M M E N4 0 0X6T I T T E N M A C H T2 4 0 0D O L L A R

Amy und Katia sahen sich ein paar Sekunden lang an und lachten dann los. Robin klammerte sich an ihr T-Shirt, knüllte den Stoff und versuchte zu lächeln.

»Und von wem willst du das Geld kriegen?«, fragte Amy und machte Anstalten, ihr T-Shirt wieder hochzuziehen.

S O N S T T I T T E N P E R M A I L A N S U S A N

Da wurden Amy und Katia zum ersten Mal ernst. Robin konnte sich für keine Seite entscheiden, vielleicht war ihr Plüschtier ja ein Gerechtigkeitsfanatiker.

»Zeig doch, was du willst«, sagte Amy, »wir haben die besten Titten der Stadt. Dafür brauchen wir uns nicht zu schämen.«

Robin wusste, dass sie damit nicht gemeint war. Amy und Katia klatschten sich ab. Da begann das Plüschtier auf dem Brett zu tanzen, schrieb unaufhörlich neue Wörter, die Robin so schnell kaum lesen konnte.

H A B E V I D E O S M U T T E R R O B I N B E I M K A C K E N U N D S C H W E S T E R R O B I N B E I M M A S T U R B I E R E N6X

Sie mussten ihm einfach Buchstabe für Buchstabe folgen, konnten nicht wegschauen.

W I E V A T E R S A C H E N S A G T Z U M Ä D C H E N V O M P U T Z E N

Amy und Katia folgten fasziniert dem Tanz auf dem Brett und warteten geduldig auf jede neue Demütigung.

W I E R O B I N N A C K T U N D R O B I N S C H L E C H T R E D E T V O N A M Y A M T E L E F O N

Amy und Katia sahen sich an. Dann sahen sie Robin an, sie lächelten nicht mehr.

W I E R O B I N S P I E L T A M Y U N D K A T I A U N D S I E K Ü S S T

Das Plüschtier schrieb weiter, doch Amy und Katia lasen nicht mehr mit. Sie standen auf, packten ihre Sachen zusammen und verließen türenknallend das Zimmer.

Zitternd versuchte Robin herauszufinden, wo man dieses verdammte Gerät abschaltete, während das Plüschtier immer noch auf dem Brett hin und her sprang. Es gab keinen Schalter, das war ihr zuvor schon mal aufgefallen, und in ihrer Verzweiflung kam ihr keine andere Idee, als es zu packen und mit der Spitze einer Schere zu versuchen, seine Basis zu öffnen. Das Plüschtier bewegte die Räder und versuchte zu entwischen, aber es brachte sowieso nichts. Robin fand keine Ritze, wo sie die Schere hätte ansetzen und das Teil aufbrechen können. Also stellte sie es wieder auf dem Boden ab, und es kehrte direkt zu dem Brett zurück. Sie stieß es mit einem Fußtritt herunter. Das Plüschtier quiekte, und Robin schrie auf, denn sie hatte gar nicht gewusst, dass das Gerät auch quieken konnte. Sie nahm das Brett und schleuderte es in die Ecke. Dann schloss sie die Tür ab und verfolgte das Plüschtier mit dem Eimer, als wollte sie eine Riesenspinne einfangen. Sie schaffte es, ihm den Eimer überzustülpen und sich daraufzusetzen. Einen Augenblick lang blieb sie so sitzen, klammerte sich an den Eimer und hielt jedes Mal, wenn das Plüschtier gegen das Plastik stieß, die Luft an, um nicht loszuheulen.

Als ihre Mutter sie zum Abendessen rief, brüllte sie, es gehe ihr nicht gut und sie wolle ohne Essen ins Bett. Sie stellte die große Holztruhe, in der sie ihre Aufzeichnungen und Schulbücher aufbewahrte, auf den Eimer und machte ihn dadurch unbeweglich. Irgendjemand hatte ihr gesagt, wenn man das Gerät ausschalten wolle, es aber nicht kaputtbekam, bleibe als einzige Möglichkeit, zu warten, bis der Akku leer war. Also setzte sie sich aufs Bett, umklammerte ihr Kopfkissen und wartete. Gefangen in dem Eimer, quiekte das Plüschtier noch Stunden weiter, klatschte immer wieder dagegen, wie eine riesige Fleischfliege, bis es am frühen Morgen schließlich still wurde in dem Zimmer.

Auf dem Bildschirm erschien ein Kästchen.

Auf dem Bildschirm erschien ein Kästchen. Man sollte die Seriennummer eingeben. Emilia seufzte und setzte sich in ihrem Korbstuhl zurecht. Solche Aufforderungen waren das Schlimmste für sie. Zum Glück war ihr Sohn nicht da, trieb sie nicht wortlos an, während sie nach ihrer Brille suchte, um sich die Anleitung noch einmal durchzulesen. Sie saß an dem Schreibtisch im Flur und richtete sich auf, damit ihr Rücken weniger schmerzte. Dann atmete sie tief durch und gab, jede Ziffer einzeln prüfend, den Zahlencode von der Karte ein. Sie wusste, ihr Sohn hatte gar keine Zeit für solche Kinkerlitzchen, und doch stellte sie sich vor, wie er sie über eine im Flur versteckte Kamera beobachtete und in seinem Büro in Hongkong genervt war von ihrer mangelnden Effizienz, so wie auch ihr Mann – würde er noch leben – genervt gewesen wäre. Das letzte Geschenk ihres Sohnes hatte sie verkauft und von dem Geld die ausstehenden Betriebskosten bezahlt. Sie verstand zwar nicht viel von Uhren und auch nicht von Designerhandtaschen oder Turnschuhen, aber sie hatte genügend Lebenserfahrung, um zu wissen, dass alles, was in mehr als zwei Lagen Zellophanpapier verpackt war, was in Samtschächtelchen geliefert und nur gegen Ausweis und Unterschrift ausgehändigt wurde, wertvoll war und dass man damit die Schulden einer Rentnerin begleichen konnte. Und es zeigte auch sehr deutlich, wie wenig ihr Sohn über seine Mutter wusste. Den Sohn hatte man ihr genommen, kaum dass er neunzehn war, nun war er der verlorene Sohn, sie hatten ihn mit einem obszönen Gehalt verführt und dann dorthin versetzt. Niemand würde ihn ihr wieder zurückbringen, und Emilia wusste noch immer nicht, wem sie dafür die Schuld geben sollte.

Der Bildschirm blinkte erneut. »Seriennummer akzeptiert«. Ihr Computer war nicht das neueste Modell, doch für ihre Zwecke reichte er. Die zweite Nachricht lautete »Kentuki-Verbindung hergestellt«, und gleich darauf öffnete sich ein neues Programm. Emilia runzelte die Stirn. Wozu waren diese Meldungen eigentlich gut, wenn man sie nicht mal verstand? Sie nervten sie nur, und fast immer betrafen sie Geräte, die ihr Sohn ihr geschickt hatte. Warum wertvolle Zeit damit vergeuden, Apparate zu begreifen, die man nie wieder benutzen würde? Das fragte sie sich jedes Mal. Sie sah auf die Uhr. Es war gleich sechs. Der Junge würde anrufen und fragen, wie ihr das Geschenk gefallen habe, also konzentrierte sie sich ein letztes Mal. Auf dem Bildschirm waren nun Steuertasten zu sehen, wie die auf dem Handy ihres Sohnes, wenn sie damit Schiffe versenken gespielt hatte, bevor diese Leute aus Hongkong ihn ihr wegnahmen. Über den Steuertasten wurde die Option »aufwecken« angezeigt. Emilia wählte sie aus. Ein Videofenster nahm nun einen Großteil des Bildschirms ein, und die Steuertasten befanden sich jetzt an den Rändern und waren nur noch kleine Symbole. In dem Video sah Emilia ein Esszimmer. Sie fragte sich, ob es vielleicht das ihres Sohnes war, aber es war überhaupt nicht sein Stil, und die Wohnung des Jungen wäre auch niemals so unordentlich und so voll mit Sachen. Auf dem Tisch, unter ein paar Bierflaschen, Tassen und schmutzigen Tellern, lagen Zeitschriften. Dahinter die offene Küche, im selben Zustand.

Man hörte ein Murmeln, es war wie ein Gesang, und Emilia ging dichter an den Bildschirm ran, weil sie etwas verstehen wollte. Die Lautsprecher waren alt, und sie knisterten. Das Geräusch kam wieder, und sie erkannte, dass es in Wirklichkeit eine Frauenstimme war: Emilia wurde in einer anderen Sprache angesprochen und verstand kein Wort. Englisch konnte sie verstehen – wenn langsam gesprochen wurde –, aber das klang überhaupt nicht nach Englisch. Dann erschien jemand auf dem Bildschirm, es war eine junge Frau mit feuchten blonden Haaren. Die Frau sagte wieder etwas, und das Programm fragte sie in einem anderen Kästchen, ob es den Übersetzer aktivieren sollte. Emilia stimmte zu, wählte ihre Sprache, und als die junge Frau wieder etwas zu ihr sagte, wurden Untertitel eingeblendet:

»Hörst du mich? Siehst du mich?«

Emilia lächelte. Sie sah, wie die Frau auf dem Bildschirm noch näher kam. Sie hatte himmelblaue Augen, einen Ring in der Nase, der ihr überhaupt nicht stand, und einen konzentrierten Gesichtsausdruck, als wüsste sie selbst auch nicht so genau, was da gerade passierte.

»Yes«, sagte Emilia.

Mehr traute sie sich nicht zu sagen. Das ist ja ein bisschen wie skypen, dachte sie. Sie fragte sich, ob ihr Sohn diese Frau wohl kannte, und betete, dass es nicht seine neue Freundin wäre, denn in der Regel verstand sie sich mit sehr dekolletierten Frauen nicht besonders, und das war kein Vorurteil, sondern ihre Erfahrung aus vierundsechzig Jahren.

»Hallo«, sagte sie, nur um bestätigt zu bekommen, dass die Frau sie nicht hörte.

Die junge Frau schlug eine kleine Bedienungsanleitung auf, hielt sie sich dicht vor die Augen und las eine Weile. Vielleicht trug sie ja sonst eine Brille, und es war ihr peinlich, sie vor der Kamera aufzusetzen. Emilia verstand noch nicht, was das alles bedeutete, aber sie war nun zugegebenermaßen neugierig geworden. Die junge Frau las, nickte und spähte immer wieder über den Rand der Anleitung. Schließlich schien sie eine Entscheidung getroffen zu haben. Sie ließ sie sinken und sprach in ihrer unverständlichen Sprache. Das Übersetzungsprogramm schrieb auf dem Bildschirm:

»Schließ die Augen.«

Der Befehl überraschte sie. Emilia setzte sich aufrecht hin, schloss kurz die Augen und zählte bis zehn. Als sie sie wieder aufmachte, sah die junge Frau sie immer noch an, als wartete sie auf irgendeine Reaktion. Da entdeckte Emilia auf dem Bildschirm über den Steuertasten eine neue Option, die einladend »schlafen« anbot. Reagierte das Programm etwa auf einen akustischen Sensor? Emilia wählte die Option, und der Bildschirm wurde dunkel. Sie hörte, wie die junge Frau jubelte und klatschte und dann wieder etwas sagte. Der Übersetzer schrieb.

»Mach sie auf! Mach sie auf!«

Über den Steuertasten wurde ihr eine neue Option angezeigt: aufwecken. Als Emilia sie wählte, schaltete sich das Video wieder ein. Das Mädchen lächelte in die Kamera. Das ist vielleicht ein Blödsinn, dachte Emilia, aber sie musste zugeben, es hatte seinen Reiz. Irgendwie war es spannend, aber sie wusste noch nicht genau, weshalb. Sie wählte »vorwärts«, und die Kamera bewegte sich circa zehn Zentimeter auf die junge Frau zu, die amüsiert lächelte. Emilia sah, wie sie langsam, ganz langsam mit ihrem Zeigefinger näherkam, bis sie fast den Bildschirm berührte, und dann hörte sie sie wieder etwas sprechen.

»Ich berühre deine Nase.«

Die Buchstaben des Übersetzers waren groß und gelb, sie konnte sie gut lesen. Emilia drückte auf »rückwärts«, und die junge Frau wiederholte die Handbewegung, sichtlich verwirrt. Es war eindeutig, dass es für sie auch das erste Mal war und sie es ihr nicht übelnahm, dass sie so wenig wusste. Gemeinsam machten sie diese ersten, verblüffenden Erfahrungen, und das gefiel Emilia. Sie drückte wieder auf »rückwärts«, die Kamera entfernte sich, und die junge Frau klatschte.

»Warte«, sagte sie.

Emilia wartete. Das Mädchen ging weg, und Emilia nutzte die Zeit, um die Option »links« zu wählen. Die Kamera machte einen Schwenk, und Emilia sah noch deutlicher, wie klein die Wohnung war: ein Sofa und eine Tür zum Flur. Die junge Frau sprach wieder, sie war nicht mehr im Bild, doch der Übersetzer transkribierte es trotzdem:

»Das hier bist du.«

Emilia kehrte in ihre Ausgangsposition zurück, und da war die junge Frau wieder. Sie hielt eine circa vierzig Zentimeter lange Schachtel vor die Kamera. Sie war geöffnet, und auf dem Deckel stand »Kentuki«. Emilia begriff noch nicht, was sie da vor sich hatte. Die Vorderseite der Schachtel bestand fast gänzlich aus durchsichtigem Zellophan, und man konnte sehen, dass sie leer war. Auf den drei anderen Seiten war ein rosa-schwarzes Plüschtier abgebildet, von vorn, von hinten und im Profil. Es war ein rosa-schwarzes Kaninchen, das aber eher wie eine Wassermelone aussah. Es hatte große, vorstehende Augen und lange Ohren. Eine knochenförmige Haarspange hielt sie zusammen und ein paar Zentimeter lang aufrecht, bevor sie schlaff an den Seiten herabfielen.

»Du bist ein süßes kleines Kaninchen«, sagte die junge Frau. »Magst du Kaninchen?«

Die Wälder und Berge begannen

Die Wälder und Berge begannen schon wenige Meter vor dem großen Zimmer, in dem man sie untergebracht hatte, und das grelle, weiße Licht war so völlig anders als die Ockertöne von Mendoza. Gut so. Das wünschte sie sich schließlich schon seit Jahren, den Ort zu wechseln, oder den Körper, oder die Welt, was auch immer. Alina blickte auf den »Kentuki« – so wurde er auf der Schachtel bezeichnet, und so wurde er auch in der Bedienungsanleitung genannt. Er stand auf dem Boden, auf der Ladestation neben dem Bett. Das Akku-Lämpchen leuchtete noch immer rot, und in der Anleitung stand, man müsse ihn beim ersten Mal mindestens drei Stunden lang aufladen. Also hieß es abwarten. Sie nahm eine Mandarine aus der Schüssel und lief, während sie die Frucht schälte, durchs Zimmer, wobei sie immer wieder an das kleine Küchenfenster trat, weil sie sehen wollte, ob jemand die Werkstätten betrat oder dort rauskam. Svens Werkstatt war die fünfte, und sie war noch nicht runtergegangen, um sie kennenzulernen. Es war das erste Mal, dass sie ihn in eine seiner Künstlerresidenzen begleitete, deshalb wägte sie jeden Schritt ab, damit sie ihm bloß nicht lästigfiel oder sich in seine Angelegenheiten einmischte. Sie hatte sich vorgenommen, alles zu tun, damit er seine Entscheidung nicht bereute.

Er war es, der die Aufenthaltsstipendien bekam, er reiste überallhin mit seinen großen monochromatischen Holzschnitten, »die so volksnah wirkten« und »der Seele eine Farbe gaben«, »ein Künstler mit Wurzeln«. Sie selbst hatte keinen Plan, nichts, was ihr Halt oder Schutz gab. Sie wusste nicht einmal, ob sie sich selbst kannte, und auch nicht, wozu sie überhaupt auf dieser Welt war. Sie war seine Frau. Die Frau des Meisters, wie man sie hier in diesem kleinen Dorf Vista Hermosa nannte. Wenn also etwas wirklich Neues in ihrem Leben passierte, und sei es auch so ein Quatsch wie diese erstaunliche Entdeckung der Kentukis, dann musste sie es mit sich selbst ausmachen, zumindest so lange, bis sie wirklich verstand, was sie da gerade tat. Oder bis sie verstand, warum sie, seit sie nach Vista Hermosa gekommen war, alles so befremdlich fand und sich ständig fragte, was sie in ihrem Leben tun sollte, damit die Öde und die Eifersucht sie nicht auffraßen.

Sie hatte den Kentuki in Oaxaca gekauft, das eine Stunde vom Dorf entfernt war, nachdem sie bis zur Erschöpfung zwischen Straßenständen und Designerläden herumgewandert war, alle bestückt mit Sachen, die sie nicht bezahlen konnte. Doch, sie konnte sie bezahlen – bei diesem Gedanken korrigierte sie sich immer sofort –, die Abmachung war, dass sie Sven zu den Residenzen begleitete, und er dafür alles bezahlte. Aber sie waren gerade mal in der ersten Runde, und sie hatte ihn schon zu oft heimlich und mit leisem Seufzen seinen Kontostand prüfen sehen.

Auf dem Markt war sie zwischen den Obst-, Gewürz- und Maskenständen herumgelaufen, hatte versucht, nicht hinzusehen, wie die lebend an den Beinen aufgehängten Gänse und Hühner stumm vor sich hin zappelten, erschöpft vom Todeskampf. Hinter den Buden hatte sie ein Geschäft mit gläserner Fassade entdeckt, das sonderbar weiß und reinlich wirkte zwischen diesen ganzen Straßenbuden. Die automatischen Türen öffneten sich, sie trat ein, und als sie sich wieder schlossen, war der Lärm etwas gedämpft. Alina war dankbar über das leise Klappern der Klimaanlage und auch darüber, dass die Angestellten offensichtlich mit anderen Kunden oder mit dem Auffüllen der Regale beschäftigt waren: Sie war gerettet. Sie nahm ihr Tuch ab, zupfte ihre Haare zurecht und schritt zwischen Regalen mit elektrischen Haushaltsgeräten voran, erleichtert, sich inmitten so vieler Dinge bewegen zu können, die sie nicht brauchte. Sie passierte die Kaffeemaschinen, die Rasierapparate und blieb ein paar Meter weiter stehen. Da sah sie sie zum ersten Mal. Es waren vielleicht fünfzehn oder zwanzig, in Schachteln übereinandergestapelt. Und es waren nicht einfach Puppen, das war sofort klar. Damit man die Modelle auch sehen konnte, hatte man einige aus den Schachteln genommen, aber hoch genug platziert, damit niemand rankam. Alina nahm eine der Schachteln. Sie waren alle weiß und sahen sehr stylisch aus, ähnlich wie die von Svens iPhone und iPad, nur größer. Sie kosteten 279 Dollar, das war ziemlich viel Geld. Wirklich schön waren diese Puppen nicht, aber irgendwas war besonders an ihnen, Alina konnte es nur nicht benennen. Was war es bloß? Sie stellte ihre Tasche auf dem Boden ab und ging in die Hocke, um sich die Sache genauer anzusehen. Auf den Schachteln waren verschiedene Tiere abgebildet, Maulwürfe, Kaninchen, Krähen, Pandas, Drachen und Eulen. Aber es gab keine zwei gleichen, sie hatten jeweils andere Farben und Stoffe und einige hatten spezielle Merkmale. Sie prüfte weitere Schachteln, bis sie sich für fünf entschieden hatte. Dann prüfte sie diese fünf nochmals und wählte zwei davon aus. Nun musste sie sich endgültig entscheiden, und sie fragte sich, was für eine Wahl sie da wohl gerade traf. Auf der Schachtel mit der Krähe stand »crow/krähe/乌鸦/cuervo«, auf der mit dem Drachen »dragon/drache/龙/dragón«. Die Videokamera der Krähe konnte in dunkle Ecken spähen, aber die Krähe war nicht wasserdicht. Der Drache war wasserdicht und konnte einem Feuer geben, aber Alina rauchte ja nicht, und Sven auch nicht. Der Drache gefiel ihr, weil er nicht so unfertig wirkte wie die Krähe. Doch irgendwie hatte sie das Gefühl, die Krähe hätte mehr mit ihr zu tun. Ob sie aber solche Assoziationen für die Kaufentscheidung zulassen sollte, wusste sie auch nicht. Sie sagte sich, dass sie 279 Dollar kosteten, und tat ein paar Schritte zurück. Und wenn schon, dachte sie, noch immer mit der Schachtel in der Hand. Sie würde die Krähe kaufen, ja, und zwar mit Svens Kreditkarte, fast hörte sie schon sein Seufzen, wenn er den Kontostand prüfte. Sie nahm die Krähe mit zu den Kassen, spürte nach, wie diese Entscheidung sich auf ihre Stimmung auswirkte, und kam zu dem Schluss, dass dieser Kauf einiges ändern würde. Was genau, wusste sie noch nicht, und auch nicht, ob sie das richtige Tier mitnahm. Der jugendliche Verkäufer an der Kasse begrüßte sie begeistert, als er sie mit einem Kentuki ankommen sah.

»Mein Bruder hat auch einen«, sagte er, »und ich spare auf einen, die sind echt super.«

Genau dieses Wort gebrauchte er, »super«. Und da kamen ihr erstmals Zweifel, nicht an dem Kauf selbst, sondern an der Entscheidung für die Krähe, bis der Junge ihr mit einem Lächeln die Schachtel aus der Hand nahm und klar und unwiderruflich das Piepen beim Einlesen des Strichcodes erklang. Sie bekam einen Rabattcoupon für den nächsten Einkauf, und man wünschte ihr einen schönen Tag.

Zurück in Vista Hermosa ging sie sofort auf ihr Zimmer, zog sich die Sandalen aus und legte sich eine Weile aufs Bett, mit den Füßen auf Svens Kopfkissen. Die Schachtel mit dem Kentuki lag neben ihr, ungeöffnet, und sie fragte sich, ob man sie wohl noch zurückgeben konnte, wenn sie erst mal auf war. Als sie sich etwas erholt hatte, setzte sie sich auf und legte sich die Schachtel auf die Beine. Sie entfernte die Klebestreifen und öffnete sie. Es roch nach Technik, Plastik und Baumwolle. Und es war irgendwie spannend, eine wunderbare Ablenkung, diese ordentlich verschnürten Kabel auseinanderzufalten, zwei unterschiedliche Adapter vom Zellophan zu befreien und das seidenweiche Plastik der Ladestation zu streicheln.

Sie legte alles auf eine Seite und nahm den Kentuki heraus. Es war ein ziemlich hässliches Kuscheltier, ein großes, festes, grau-schwarzes Plüschei. Am Bauch der Krähe klebte ein gelber Plastikfortsatz, der wohl den Schnabel darstellen sollte, er sah aus wie eine etwas vorstehende Krawatte. Sie dachte, die Augen seien schwarz, aber bei näherem Hinsehen erkannte sie, dass sie geschlossen waren. Unter ihrem Körper verbarg die Krähe drei Räder aus Hartgummi – zwei hinten, eins vorn –, und die kleinen, enganliegenden Flügel schienen über eine gewisse Autonomie zu verfügen. Vielleicht konnten sie sich ja bewegen oder flattern. Alina stellte das Plüschtier auf die Ladestation und wartete, bis das Kontrolllämpchen aufleuchtete. Es blinkte immer wieder, als würde es die Verbindung suchen, ging dann aber aus. Sie fragte sich, ob man das Gerät vielleicht mit dem WLAN verbinden musste, aber als sie in der Bedienungsanleitung nachsah, bekam sie das bestätigt, was sie glaubte, auf der Schachtel gelesen zu haben: das 4G/LTE wurde automatisch aktiviert, der Nutzer musste den Kentuki lediglich auf die Ladestation stellen. Im Kauf enthalten war ein Mobilfunkdatenvolumen für ein Jahr, und man musste nichts installieren oder konfigurieren. Alina saß auf dem Bett und las noch eine Weile in der Anleitung. Schließlich fand sie, was sie suchte: Beim ersten Anschalten des Geräts musste der »Herr« des Kentukis die »Geduld des Herrn« walten lassen: Es galt abzuwarten, bis der Kentuki sich mit den zentralen Servern verbunden hatte und dann verlinkt wurde mit einem anderen User irgendwo auf der Welt, der Kentuki »sein« wollte. Je nach Verbindungsgeschwindigkeit konnte es zwischen fünfzehn und dreißig Minuten dauern, bis die Software an beiden Ports installiert wäre. Bis dahin sollte man den Kentuki nicht von der Ladestation nehmen. Enttäuscht untersuchte Alina ein weiteres Mal den Schachtelinhalt. Sie wunderte sich, dass es außer der Ladestation und der Bedienungsanleitung kein Gerät zum Steuern des Kentukis gab. Dann begriff sie, dass er autonom war, dass er von diesem anderen User gesteuert wurde, der Kentuki »sein« wollte, also das »Wesen« hinter dem Kentuki war. Aber konnte man ihn nicht einmal an- und ausstellen? Sie ging das Inhaltsverzeichnis der Anleitung durch und fragte sich, ob es nicht wenigstens irgendwelche Kriterien gab, nach denen man diesen anderen User, der ihr Kentuki werden würde, auswählen konnte. Eigenschaften, die sie selbst festlegen konnte. Doch auch nachdem sie mehrmals das Inhaltsverzeichnis durchgegangen war und einige Seiten überflogen hatte, fand sie keinen Hinweis darauf. Beunruhigt klappte sie das Heftchen zu und holte sich etwas Kühles zu trinken.

Sie überlegte, Sven eine SMS zu schreiben oder sich aufzuraffen und in der Werkstatt vorbeizuschauen. Sie musste herausfinden, wie die Dinge dort liefen, seit man ihm vor ein paar Tagen eine Assistentin für die Druckarbeiten an die Seite gestellt hatte. Das waren aufwändige Prozesse, und das nasse Papier war für einen allein zu schwer, »das wirkt sich auf die Linienführung aus«, hatte Sven immer wieder geklagt, bis seine Galeristin auf die grandiose Idee kam, ihm eine Assistentin zu besorgen. Über kurz oder lang würde Alina in der Werkstatt vorbeischauen und checken müssen, was sich dort anbahnte. Sie sah vom Bett aus zur Ladestation: Das Licht war nun grün und blinkte nicht mehr. Mit der Anleitung in der Hand setzte sie sich neben das Gerät und las weiter. Immer wieder blickte sie zu dem Plüschtier, um etwas zu prüfen oder sich einzuprägen. Sie hatte eine japanische Technologie neuesten Standards erwartet, etwas in Richtung dieses Heimroboters, über den sie bereits in ihrer Jugend in den Sonntagsbeilagen der Zeitung gelesen hatte. Doch der Kentuki war einfach nur eine Kreuzung aus einem beweglichen Plüschtier und einem Handy. Er hatte eine Kamera, einen kleinen Lautsprecher und einen Akku, der je nach Nutzungsdauer ein bis zwei Tage hielt. Das Konzept war alt, und die Technologie klang auch schon alt. Und doch war diese Kreuzung genial. Alina dachte, dass es bald schon einen kleinen Boom mit diesen Dingern geben und sie nun endlich einmal zu dieser ersten Generation von Usern zählen würde, die dann leicht genervt die Begeisterung der neuen Fans zu ertragen hätten. Sie würde irgendeinen Trick lernen und Sven einen Schrecken einjagen, wenn er wiederkäme, irgendein Unsinn würde ihr schon einfallen.

Als die Verbindung des K0005973 endlich hergestellt war, bewegte sich der Kentuki, und Alina war mit einem Satz auf den Beinen. Das war zu erwarten gewesen, und doch hatte es sie überrascht. Der Kentuki rollte von der Ladestation herunter und lief zur Zimmermitte. Dort blieb er stehen. Sie trat näher, bewahrte aber eine gewisse Distanz. Sie ging um ihn herum, das Plüschtier bewegte sich nicht mehr. Da fiel ihr auf, dass es die Augen geöffnet hatte. Die Kamera ist an, dachte sie. Sie fasste an ihre Jeans, es war ein Wunder, dass sie hier im Zimmer nicht gerade in Unterwäsche herumlief. Alina dachte daran, den Kentuki auszuschalten, bis sie entschieden hätte, was sie nun machen würde, merkte jedoch, dass sie gar nicht wusste, wie das ging. Sie hob ihn hoch, entdeckte keinen Schalter, weder an dem Kentuki noch an der Ladestation. Sie stellte ihn wieder auf dem Boden ab und betrachtete ihn einen Augenblick lang. Der Kentuki sah sie ebenfalls an. Sollte sie wirklich mit ihm reden? Einfach so, wo sie doch allein im Zimmer war? Sie räusperte sich. Dann ging sie dichter ran und hockte sich vor ihn hin.

»Hallo«, sagte Alina.

Es vergingen ein paar Sekunden, und dann kam der Kentuki auf sie zu. Was ist das nur für ein Blödsinn, dachte Alina, aber im Grunde machte es sie sehr neugierig.

»Wer bist du?«, fragte Alina.

Sie musste herausfinden, welche Art von User ihr da zugefallen war. Welcher Typ Mensch entschied sich dafür, Kentuki zu »sein«, statt einen Kentuki zu »besitzen«? Sie dachte, vielleicht ist es ja jemand, der sich sehr allein fühlt, jemand wie ihre Mutter am anderen Ende Südamerikas. Ein alter, frauenfeindlicher Spanner oder ein Perverser, oder jemand, der gar nicht ihre Sprache sprach.

»Hallo?«, fragte Alina.

Der Kentuki konnte offenbar nicht sprechen. Alina setzte sich ihm gegenüber und griff nach der Anleitung. Sie suchte in der Rubrik »Erste Schritte« nach Anregungen für diesen ersten Austausch. Vielleicht wurden ja irgendwo Fragen vorgeschlagen, die man mit Ja oder Nein beantworten konnte, oder Tipps gegeben für den Anfang, zum Beispiel, dass der Kentuki bei einer Drehung nach links mit »ja« antwortete und bei einer Drehung nach rechts mit »nein«. Hatte der User, der Kentuki »war«, wohl das gleiche Handbuch wie sie? Alina fand nichts zu dem Gerät außer technischen Angaben, Bedienungs- und Pflegeanweisungen.

»Mach einen Schritt nach vorn, wenn du mich hörst«, sagte Alina.

Der Kentuki bewegte sich ein paar Zentimeter vorwärts, und sie lächelte.

»Geh einen Schritt zurück, wenn du ›nein‹ sagen möchtest.«