9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

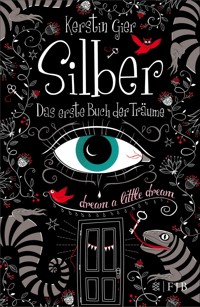

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Silber-Trilogie

- Sprache: Deutsch

Endlich – Der erste Band der neuen phantastischen Trilogie von Kerstin Gier: Silber – Das erste Buch der Träume Geheimnisvolle Türen mit Eidechsenknäufen, sprechende Steinfiguren und ein wildgewordenes Kindermädchen mit einem Beil … Liv Silbers Träume sind in der letzten Zeit ziemlich unheimlich. Besonders einer von ihnen beschäftigt sie sehr. In diesem Traum war sie auf einem Friedhof, bei Nacht, und hat vier Jungs bei einem düsteren magischen Ritual beobachtet. Zumindest die Jungs stellen aber eine ganz reale Verbindung zu Livs Leben dar, denn Grayson und seine drei besten Freunde gibt es wirklich. Seit kurzem geht Liv auf dieselbe Schule wie die vier. Eigentlich sind sie ganz nett. Wirklich unheimlich – noch viel unheimlicher als jeder Friedhof bei Nacht – ist jedoch, dass die Jungs Dinge über sie wissen, die sie tagsüber nie preisgegeben hat – wohl aber im Traum. Kann das wirklich sein? Wie sie das hinbekommen ist ihr absolut rätselhaft, aber einem guten Rätsel konnte Liv noch nie widerstehen…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 392

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Kerstin Gier

Silber - Das erste Buch der Träume

Dream a little dream

FISCHER E-Books

Roman

Für F. Es ist immer wieder schön, mit dir zu träumen.

What if you slept

And what if

In your sleep

You dreamed

And what if

In your dream

You went to heaven

And there plucked a strange and beautiful flower

And what if

When you awoke

You had that flower in your hand

Ah, what then?

Samuel Taylor Coleridge

1.

Der Hund schnüffelte an meinem Koffer. Für einen Drogenspürhund war er ein erstaunlich flauschiges Exemplar, vielleicht ein Hovawart, und ich wollte ihm gerade die Ohren kraulen, als er die Lefzen anhob und ein bedrohliches »Wuff« von sich gab. Dann setzte er sich hin und drückte energisch die Nase an die Kofferwand. Der Zollbeamte schien darüber genauso erstaunt zu sein wie ich, er schaute zweimal vom Hund zu mir und wieder zurück, ehe er nach dem Koffer griff und sagte: »Na, dann wollen wir doch mal schauen, was unsere Amber da aufgespürt hat.«

Na, großartig. Kaum eine halbe Stunde auf britischem Boden, und schon wurde ich verdächtigt, Drogen zu schmuggeln. Die echten Schmuggler in der Reihe hinter mir freuten sich bestimmt gerade diebisch, dank mir konnten sie nun unbehelligt mit ihren Schweizer Uhren oder Designerdrogen durch die Absperrung spazieren. Welcher Zollbeamte mit Verstand winkte denn ein fünfzehnjähriges Mädchen mit blondem Pferdeschwanz aus der Reihe anstatt beispielsweise dieses nervös wirkenden Typs mit dem verschlagenen Gesicht da hinten? Oder dieses verdächtig blassen Jungen mit strubbeligen Haaren, der im Flugzeug schon eingeschlafen gewesen war, bevor wir die Startbahn erreicht hatten. Kein Wunder, dass der jetzt so schadenfroh grinste. Seine Taschen waren wahrscheinlich gestrichen voll mit illegalen Schlaftabletten.

Aber ich beschloss, mir nicht die gute Laune verderben zu lassen, schließlich wartete hinter der Absperrung ein wunderbares neues Leben auf uns, mit genau dem Zuhause, das wir uns immer erträumt hatten.

Ich warf meiner kleinen Schwester Mia, die schon neben der Absperrung stand und ungeduldig auf- und abwippte, einen beruhigenden Blick zu. Alles war gut. Kein Grund zur Aufregung. Das hier war nur die letzte Hürde, die zwischen uns und besagtem wunderbaren neuen Leben stand. Der Flug war tadellos verlaufen, keine Turbulenzen, also hatte Mia sich nicht übergeben müssen, und ich hatte ausnahmsweise mal nicht neben einem fetten Mann gesessen, der mir meine Armlehne streitig machte und nach Bier stank. Und obwohl Papa wie üblich bei einer dieser Billigflug-Airlines gebucht hatte, die angeblich immer zu wenig tankten, war das Flugzeug nicht in Schwierigkeiten geraten, als wir über Heathrow mehrere Warteschleifen hatten drehen müssen. Und dann war da noch dieser hübsche, dunkelhaarige Junge gewesen, der auf der anderen Seite in der Reihe vor mir gesessen und sich auffällig oft nach mir umgedreht und mich angelächelt hatte. Ich war kurz davor gewesen, ihn anzusprechen, aber dann hatte ich es gelassen, weil er in einem Fußball-Fanmagazin blätterte und beim Lesen die Lippen bewegte wie ein Erstklässler. Derselbe Junge starrte jetzt übrigens ziemlich neugierig auf meinen Koffer. Überhaupt starrten alle neugierig auf meinen Koffer.

Ich sah mit großen Augen zu dem Zollbeamten auf und setzte mein allernettestes Lächeln auf. »Bitte … wir haben keine Zeit, der Flieger hatte schon Verspätung, und wir haben noch eine Ewigkeit am Gepäckband gewartet. Und draußen steht unsere Mum, um meine kleine Schwester und mich abzuholen. Ich schwöre feierlich, in meinem Koffer befindet sich nur jede Menge dreckige Wäsche und …« Weil mir in exakt diesem Augenblick einfiel, was sich sonst noch in diesem Koffer befand, verstummte ich kurzzeitig. »… auf jeden Fall keine Drogen«, ergänzte ich dann etwas kleinlaut und sah den Hund vorwurfsvoll an. So ein dummes Tier!

Ungerührt hievte der Zollbeamte den Koffer auf einen Tisch. Ein Kollege öffnete den Reißverschluss und klappte den Deckel auf. Sofort war allen Umstehenden klar, was der Hund gerochen hatte. Denn ganz ehrlich – dafür brauchte man nun wirklich keine empfindliche Hundenase.

»Was zur Hölle …?«, fragte der Zollbeamte, und sein Kollege hielt sich die Nase zu, während er mit spitzen Fingern anfing, einzelne Wäschestücke zur Seite zu räumen. Für die Zuschauer musste es so aussehen, als würden meine Klamotten bestialisch stinken.

»Entlebucher Biosphärenkäse«, erklärte ich, während mein Gesicht vermutlich eine ähnliche Farbe annahm wie der weinrote BH, den der Mann gerade in den Händen hielt. »Zweieinhalb Kilo Schweizer Rohmilchkäse.« Ganz so schlimm stinkend hatte ich ihn allerdings nicht in Erinnerung. »Schmeckt besser als er riecht, ehrlich.«

Amber, der dumme Hund, schüttelte sich. Ich hörte die Leute kichern, die echten Schmuggler rieben sich garantiert gerade die Hände. Was der hübsche dunkelhaarige Junge tat, wollte ich lieber gar nicht wissen. Wahrscheinlich war er einfach nur heilfroh, dass ich ihn nicht nach seiner Handynummer gefragt hatte.

»Das nenne ich mal ein wirklich geniales Versteck für Drogen«, sagte jemand hinter uns, und ich sah zu Mia hinüber und seufzte schwer. Mia seufzte ebenfalls. Wir hatten es wirklich eilig.

Dabei war es äußerst naiv von uns zu denken, nur der Käse stünde noch zwischen uns und unserem wunderbaren neuen Leben – in Wirklichkeit verlängerte der Käse lediglich den Zeitraum, in dem wir felsenfest glaubten, ein wunderbares neues Leben vor uns zu haben.

Andere Mädchen träumen vermutlich von anderen Dingen, aber Mia und ich wünschten uns nichts sehnlicher als ein richtiges Zuhause. Für länger als nur ein Jahr. Und mit einem eigenen Zimmer für jede von uns.

Das hier war unser sechster Umzug in acht Jahren, das bedeutete: sechs verschiedene Länder auf vier verschiedenen Kontinenten, sechsmal neu an einer Schule anfangen, sechsmal neue Freundschaften schließen und sechsmal »auf Wiedersehen« sagen. Wir waren Profis im Ein- und Auspacken, beschränkten unseren persönlichen Besitz stets auf ein Minimum, und es ist wohl leicht zu erraten, warum niemand von uns Klavier spielte.

Mum war Literaturwissenschaftlerin (eine mit zwei Doktortiteln), und beinahe jedes Jahr nahm sie einen Lehrauftrag an einer anderen Universität an. Bis Juni hatten wir noch in Pretoria gelebt, davor in Utrecht, Berkeley, Hyderabad, Edinburgh und München. Unsere Eltern hatten sich vor sieben Jahren getrennt. Papa war Ingenieur und ähnlich ruhelos veranlagt wie Mum, das heißt, er wechselte seinen Wohnsitz genauso oft. Wir durften also nicht mal unsere Sommerferien an ein und demselben Ort verbringen, sondern immer dort, wo Papa gerade arbeitete. Im Moment arbeitete er in Zürich, weshalb diese Ferien vergleichsweise herrlich gewesen waren (inklusive diverser Bergtouren und eines Besuchs im Biosphärenreservat Entlebuch), aber leider waren nicht alle Orte, an die es ihn schon verschlagen hatte, so schön. Lottie sagte manchmal, wir sollten dankbar sein, dass wir durch unsere Eltern so viel von der Welt kennenlernen würden, nur, ganz ehrlich, wenn man mal einen Sommer am Rande eines Industriegebietes in Bratislava zugebracht hat, hält sich die Dankbarkeit doch sehr in Grenzen.

Ab diesem Herbsttrimester nun unterrichtete Mum am Magdalen College in Oxford, und damit war ein großer Wunsch von ihr in Erfüllung gegangen. Sie träumte schon seit Jahrzehnten von einem Lehrauftrag in Oxford. Mit dem kleinen Cottage aus dem 18. Jahrhundert, das sie etwas außerhalb gemietet hatte, war auch ein Traum von uns in Erfüllung gegangen. Wir würden endlich sesshaft werden und ein richtiges Zuhause haben. Im Maklerexposé hatte das Haus romantisch und gemütlich ausgesehen und so, als steckte es vom Keller bis zum Dachboden voller wunderbarer gruseliger Geheimnisse. Es gab einen großen Garten mit alten Bäumen und einer Scheune, und von den Zimmern im ersten Stock hatte man – zumindest im Winter – einen Blick bis hinunter zur Themse. Lottie hatte vor, dort Beete für Gemüse anzulegen, Marmelade selber zu kochen und Mitglied bei den Landfrauen zu werden, Mia wollte ein Baumhaus bauen, ein Ruderboot anschaffen und eine Eule zähmen, und ich träumte davon, auf dem Dachboden eine Kiste mit alten Briefen zu finden und den Geheimnissen des Hauses auf den Grund zu gehen. Außerdem wollten wir unbedingt eine Schaukel in die Bäume hängen, am besten ein rostiges Eisenbett, in dem man liegen und in den Himmel schauen konnte. Und mindestens jeden zweiten Tag würden wir ein echtes englisches Picknick veranstalten, und das Haus würde nach Lotties selbstgebackenen Keksen duften. Und vielleicht nach Käsefondue, denn unseren guten Entlebucher Biosphärenkäse zerlegten die Zollmenschen vor unseren Augen in so winzig kleine Stückchen, dass man nichts anderes mehr mit ihm anfangen konnte.

Als wir endlich in die Halle hinauskamen – es verstieß übrigens gegen kein Gesetz, kiloweise Käse zum Eigengebrauch nach Großbritannien einzuführen, nur als Geschenk für Lottie machte er jetzt nicht mehr viel her – brauchte Mum weniger als eine Minute, um unseren Traum vom englischen Landleben zerplatzen zu lassen wie eine Seifenblase.

»Es gibt eine kleine Planänderung, ihr Mäuse«, sagte sie nach der Begrüßung, und obwohl sie dabei strahlend lächelte, stand ihr das schlechte Gewissen deutlich ins Gesicht geschrieben.

Hinter ihr näherte sich ein Mann mit einem leeren Gepäckwagen, und ohne genau hinzusehen, wusste ich, wer das war: die Planänderung höchstpersönlich.

»Ich hasse Planänderungen«, murmelte Mia.

Mum lächelte immer noch angestrengt. »Diese hier werdet ihr lieben«, log sie. »Willkommen in London, der aufregendsten Stadt der Welt.«

»Willkommen zu Hause«, ergänzte Mr Planänderung mit warmer, tiefer Stimme und hievte unsere Koffer in den Gepäckwagen.

Ich hasste Planänderungen auch, und zwar aus tiefstem Herzen.

2.

In unserer ersten Nacht in London träumte ich von Hänsel und Gretel, genauer gesagt: Mia und ich waren Hänsel und Gretel, und Mum setzte uns im Wald aus. »Es ist nur zu eurem Besten!«, sagte sie, bevor sie zwischen den Bäumen verschwand. Der arme kleine Hänsel und ich irrten hilflos umher, bis wir an ein unheimliches Lebkuchenhaus kamen. Glücklicherweise wurde ich wach, bevor die böse Hexe herauskam, aber ich war nur eine Sekunde lang erleichtert, dann fiel mir wieder ein, dass der Traum gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt war. Den Satz »Es ist nur zu eurem Besten!« hatte Mum gestern ungefähr siebzehnmal gesagt. Ich war auch jetzt noch so wütend auf sie, dass ich am liebsten ununterbrochen mit den Zähnen geknirscht hätte.

Mir war schon klar, dass auch Menschen über vierzig noch ein Anrecht auf ein erfülltes Liebesleben haben, aber hätte sie damit nicht warten können, bis wir erwachsen waren? Auf die paar Jahre kam es doch jetzt auch nicht mehr an. Und wenn sie schon unbedingt mit Mr Planänderung zusammen sein wollte, reichte es da nicht, eine Wochenendbeziehung zu führen? Musste sie gleich unser ganzes Leben auf den Kopf stellen? Konnte sie nicht wenigstens fragen?

In Wirklichkeit hieß Mr Planänderung übrigens Ernest Spencer, und er hatte uns gestern Abend mit seinem Wagen hierher kutschiert und die ganze Fahrt über so ungezwungen Konversation betrieben, als würde er gar nicht merken, dass Mia und ich vor Enttäuschung und Wut mit den Tränen kämpften und kein Wort sagten. (Es war eine recht lange Fahrt vom Flughafen in die Stadt.) Erst als Ernest das Gepäck aus dem Kofferraum holte, zuletzt die Plastiktüte mit dem Käse, fand Mia ihre Stimme wieder.

»Nein, nein«, sagte sie mit ihrem allersüßesten Lächeln und gab ihm die Käsetüte zurück. »Das ist für Sie. Ein Mitbringsel aus der Schweiz.«

Ernest tauschte einen hocherfreuten Blick mit Mum. »Danke, das ist aber lieb von euch!«

Mia und ich grinsten einander schadenfroh an – aber das war auch schon der einzige schöne Moment des Abends. Ernest fuhr mit seinem stinkenden, zerstückelten Käse nach Hause, nachdem er Mum geküsst und uns zum Abschied versichert hatte, wie sehr er sich auf morgen Abend freuen würde. Da waren wir nämlich bei ihm zu Hause eingeladen, um seine Kinder kennenzulernen.

»Wir freuen uns auch«, sagte Mum.

Sicher doch.

Uns war Ernest mein-Charakter-entspricht-exakt-meinem-stinkkonservativen-Vornamen Spencer gleich suspekt gewesen, als er das erste Mal über die Türschwelle getreten war. Schon seine Geschenke zeugten davon, wie ernst er es mit Mum meinte – normalerweise haben die Männer in Mums Leben kein Interesse daran, sich bei uns einzuschleimen, im Gegenteil, bisher hatten sie immer versucht, unsere Existenz so gut es ging zu ignorieren. Aber Ernest brachte nicht nur Mum Blumen mit, sondern überreichte Lottie ihre Lieblingspralinen und mir ein Buch über Geheimbotschaften, Codes und ihre Entschlüsselungen, das ich tatsächlich hochinteressant fand. Nur bei Mia lag er ein bisschen daneben, für sie hatte er ein Buch mit dem Titel »Maureen, die kleine Detektivin« ausgesucht, für das sie mit fast dreizehn doch ein paar Jahre zu alt war. Aber allein die Tatsache, dass Ernest sich nach unseren Interessensgebieten erkundigt hatte, machte ihn verdächtig.

Mum war jedenfalls hin und weg von ihm. Keine Ahnung, warum. Am Aussehen konnte es schon mal nicht liegen, Ernest hatte eine Vollglatze, riesengroße Ohren und viel zu weiße Zähne. Lottie behauptete zwar hartnäckig, Ernest sei trotzdem ein gutaussehender Mann, aber diese Meinung konnten wir leider nicht teilen. Mochte ja sein, dass er schöne Augen hatte, aber wer konnte ihm bei diesen Ohren schon in die Augen sehen? Abgesehen davon war er uralt, über fünfzig. Seine Frau war vor mehr als zehn Jahren gestorben, und er lebte mit seinen zwei Kindern in London. Die Geschichte stimmte, Mia (die kleine Detektivin) und ich hatten das sofort bei Google überprüft. Google kannte Ernest Spencer, weil er einer dieser Star-Anwälte war, die ihr Gesicht in jede Kamera hielten, egal ob vor einem Gerichtsgebäude oder auf dem roten Teppich einer Charity-Gala. Und seine verstorbene Frau hatte Rang 201 (oder so) in der englischen Thronfolge innegehabt, weshalb er in den allerhöchsten gesellschaftlichen Kreisen verkehrte. Seinen Beziehungen war es auch zu verdanken, dass Mum in Oxford unterrichten konnte.

Nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung wären Ernest und Mum sich niemals über den Weg gelaufen. Aber das gemeine Schicksal und Ernests Fachgebiet – internationales Wirtschaftsrecht – hatten ihn vor einem halben Jahr nach Pretoria geführt, wo er und Mum sich auf einer Party kennengelernt hatten. Und wir hatten sie noch ermutigt, auf diese Party zu gehen, wir Dummköpfe. Damit sie mal unter Leute kam.

Und jetzt hatten wir den Salat.

»Halt still, Herzchen!« Lottie zog und zerrte an meinem Rock herum, allerdings vergeblich. Er blieb eine Handbreit zu kurz.

Lottie Wastlhuber war vor zwölf Jahren als Au-pair-Mädchen zu uns gekommen und einfach geblieben. Zu unserem Glück. Wir wären sonst ausschließlich mit Sandwiches ernährt worden, denn Mum vergaß das Essen meistens, und sie hasste Kochen. Ohne Lottie hätte uns niemand ulkige Gretel-Frisuren geflochten, Puppengeburtstage gefeiert oder mit uns Weihnachtsbaumschmuck gebastelt. Ja, wahrscheinlich hätten wir nicht mal einen Weihnachtsbaum gehabt, Mum hatte es nämlich auch nicht so mit Traditionen und Bräuchen. Außerdem war sie schrecklich vergesslich, da erfüllte sie voll und ganz das Klischee vom zerstreuten Professor. Sie vergaß einfach alles: Mia vom Flötenunterricht abzuholen, den Namen unseres Hundes oder wo sie den Wagen geparkt hatte. Ohne Lottie wären wir alle verloren gewesen.

Unfehlbar war Lottie allerdings auch nicht. Wie jedes Jahr hatte sie meine Schuluniform eine Nummer zu klein gekauft, und wie jedes Jahr wollte sie mir die Schuld dafür in die Schuhe schieben.

»Ich verstehe nicht, wie ein Mensch in einem einzigen Sommer so viel wachsen kann«, jammerte sie und versuchte, die Jacke über meiner Brust zuzuknöpfen. »Und dann auch noch … oben herum! Das hast du doch mit Absicht gemacht!«

»Ja, klar!« Obwohl ich denkbar schlecht gelaunt war, musste ich grinsen. Lottie hätte sich ruhig ein bisschen für mich freuen können. »Oben herum« war zwar immer noch nicht beeindruckend für eine fast Sechzehnjährige, aber wenigstens war ich jetzt nicht mehr flach wie ein Brett. Deshalb fand ich es auch gar nicht so schlimm, die Jacke offen lassen zu müssen. Es wirkte zusammen mit dem zu kurzen Rock ziemlich lässig, beinahe so, als wollte ich absichtlich möglichst viel von meiner Figur zeigen.

»Bei Liv sieht es viel besser aus«, beschwerte sich Mia, die schon fix und fertig angezogen war. »Warum hast du meine Schuluniform nicht auch eine Nummer zu klein gekauft, Lottie? Und warum sind Schuluniformen überall immer nur dunkelblau? Und warum heißen die Frognal Academy und haben nicht mal einen Frosch im Wappen?« Missmutig strich sie über das gestickte Emblem auf ihrer Brusttasche. »Ich sehe doof aus. Überhaupt ist hier alles doof.« Sie drehte sich langsam um ihre eigene Achse, zeigte auf die fremden Möbelstücke ringsherum und sagte dabei mit extra lauter Stimme: »Doof. Doof. Doof. Stimmt’s, Livvy? Wir hatten uns so auf das Cottage in Oxford gefreut. Stattdessen sind wir hier gelandet …«

»Hier« – das war die Wohnung, vor der uns Ernest gestern Abend abgesetzt hatte, im dritten Stock eines noblen Mehrfamilienhauses, irgendwo im Nordwesten von London, mit vier Schlafzimmern, glänzenden Marmorböden und lauter Möbeln und Gegenständen, die nicht uns gehörten. (Die meisten davon waren vergoldet, sogar die Sofakissen.) Laut Klingelschild wohnten hier eigentlich Leute mit dem Namen »Finchley«, und die sammelten augenscheinlich Ballerinen aus Porzellan. Sie waren einfach überall.

Ich nickte also zustimmend. »Nicht mal unsere wichtigsten Sachen sind hier«, sagte ich ebenfalls lauthals.

»Pssssst«, machte Lottie und warf einen besorgten Blick über ihre Schulter. »Ihr wisst genau, dass das nur vorübergehend ist. Und dass das Cottage eine Katastrophe war.« Sie hatte es aufgegeben, an meiner Kleidung herumzuzupfen, es half ja ohnehin nichts.

»Ja, das behauptet Mr Spencer«, sagte Mia. (Wir sollten ihn beim Vornamen nennen, aber wir taten immer so, als hätten wir das vergessen.)

»Eure Mutter hat die Ratte mit eigenen Augen gesehen«, sagte Lottie. »Möchtet ihr wirklich in einem Haus mit Ratten leben?«

»Ja«, erwiderten Mia und ich gleichzeitig. Erstens waren Ratten besser als ihr Image (das wusste man ja spätestens seit »Ratatouille«), und zweitens war das mit der Ratte unter Garantie genauso frei erfunden wie der Rest. Ganz doof waren wir ja nicht – wir wussten genau, was hier gespielt wurde. Mum hatte gestern Abend ein klitzekleines bisschen zu dick aufgetragen, um uns zu überzeugen. Angeblich habe es in unserem Traumcottage nach Schimmel gerochen, die Heizung habe nicht richtig funktioniert, in den Kaminen hätten Krähen genistet, die Nachbarn seien lärmende Proleten gewesen und die Umgebung trostlos. Außerdem seien die Verkehrsanbindungen ungünstig, und die Schule, an der wir ursprünglich angemeldet gewesen waren, habe einen ganz schlechten Ruf. Deshalb, sagte Mum, sei sie gezwungen gewesen, den Mietvertrag wieder zu kündigen und diese Wohnung hier anzumieten – vorübergehend, natürlich. (Wie alles, wo wir bisher drin gewohnt hatten.)

Ja, gut, gab Mum zu, das war alles hinter unserem Rücken passiert, aber doch nur, weil sie uns die Ferien bei Papa nicht hatte verderben wollen. Überhaupt, sagte sie, wollte sie ja nur das Beste für uns – sie würde jeden Tag nach Oxford pendeln, damit wir hier in eine exzellente Schule gehen konnten, und – »mal ehrlich, ihr Mäuse!« – war es denn nicht cooler, in London zu wohnen, als da draußen auf dem Land?

Selbstverständlich hatte das Ganze nicht im Geringsten etwas damit zu tun, dass Mr Ernest ich-weiß-was-gut-für-euch-ist Spencer zufällig auch in diesem Teil von London lebte und Mum möglichst nahe bei sich haben wollte. Und die Schule, auf die wir nun gingen, war auch nur ganz zufällig dieselbe Schule, auf die auch Ernests Kinder gingen. Die wir ja heute genauso zufällig bei diesem Abendessen in Ernests Haus kennenlernen sollten.

Da bahnte sich eine Katastrophe an, so viel war klar. Das Ende einer Ära.

»Mir ist schlecht«, sagte ich.

»Ihr seid nur aufgeregt.« Mit der einen Hand streichelte Lottie beruhigend über Mias Schulter, während sie mir mit der anderen eine Haarsträhne hinter das Ohr strich. »Das ist auch völlig normal am ersten Schultag in einer neuen Schule. Aber ihr könnt mir glauben: Es gibt für euch absolut keinen Grund für Minderwertigkeitsgefühle. Ihr seht beide sehr, sehr hübsch aus, und schlau, wie ihr seid, müsst ihr euch auch keine Sorgen machen, dass ihr im Unterricht nicht mitkommt.« Liebevoll lächelte sie uns an. »Meine einmalig klugen, wunderschönen, blonden Elfenmädchen.«

»Ja, einmalig kluge, wunderschöne, blonde Elfenmädchen mit Zahnspange und Nerdbrille und viel zu langer Nase«, murrte Mia, ohne sich darum zu kümmern, dass Lotties braune Kulleraugen vor lauter Rührung ein wenig feucht geworden waren. »Und ohne festen Wohnsitz.«

Dafür mit einer durchgeknallten Mutter, dem wohl dienstältesten Au-pair-Mädchen der Welt und einem Scherbenhaufen voller geplatzter Landlebenträume, ergänzte ich in Gedanken, aber ich konnte nicht anders, als Lotties Lächeln zu erwidern, sie war einfach zu süß, wie sie dastand und uns voller Besitzerstolz und Optimismus anstrahlte. Außerdem war es ja nicht ihre Schuld.

»Die Zahnspange musst du nur noch ein halbes Jahr tragen. Das hältst du auch noch durch, Mia-Maus.« Meine Mutter war von nebenan hereingekommen. Wie immer hatte sie nur den Teil gehört, den sie hören wollte. »Hübsche Schuluniformen sind das aber.« Sie schenkte uns ein sonniges Lächeln und fing an, in einem Umzugskarton mit der Aufschrift »Schuhe« herumzuwühlen.

Klar, dass Mums Schuhe mit in diese Spießer-Bude gezogen waren, während meine Bücherkisten in irgendeinem Speditionscontainer vor sich hin gammelten, zusammen mit meinen geheimen Notizheften und dem Gitarrenkoffer.

Böse starrte ich auf Mums schmalen Rücken. Dass Mr Spencer von ihr hingerissen war, konnte man durchaus verstehen. Für eine Literaturprofessorin sah sie nämlich wirklich gut aus, naturblond, langbeinig, blauäugig, mit tollen Zähnen. Sie war sechsundvierzig, was man aber nur im hellen Morgenlicht sah, wenn sie am Abend vorher zu viel Rotwein getrunken hatte. An guten Tagen sah sie aus wie Gwyneth Paltrow. Allerdings war ihr neuer Haarschnitt fürchterlich, man konnte denken, sie sei beim selben Friseur gewesen wie Herzogin Camilla.

Mum warf die Schuhe, die sie nicht brauchte, hinter sich auf den Teppich. Unsere Hündin Butter – mit vollem Namen Princess Buttercup formerly known as Doctor Watson (Doctor Watson stammte aus der Zeit, bevor wir wussten, dass sie kein Rüde war) – schnappte sich einen Joggingschuh und schleppte ihn zu ihrem improvisierten Schlafplatz unter dem Couchtisch, wo sie ihn genüsslich zu zerkauen begann. Niemand von uns hinderte sie daran, schließlich hatte sie es im Moment auch nicht leicht. Ich wette, sie hatte sich genauso auf das Haus mit Garten gefreut wie wir. Aber sie hatte natürlich auch keiner gefragt. Hunde und Kinder hatten in diesem Haushalt keinerlei Rechte.

Ein zweiter Joggingschuh flog mir gegen das Schienbein.

»Mum«, sagte ich unfreundlich. »Muss das sein? Als ob es hier nicht schon chaotisch genug wäre.«

Mum tat, als habe sie mich nicht gehört, und wühlte weiter in der Schuhkiste herum, und Lottie bedachte mich mit einem vorwurfsvollen Blick. Ich starrte finster zurück. Fehlte ja wohl noch, dass ich jetzt nicht mal mehr was sagen durfte.

»Da sind sie ja.« Mum hatte endlich die gewünschten Schuhe – ein Paar schwarze Pumps – gefunden und hielt sie triumphierend in die Höhe.

»Na, das ist ja die Hauptsache«, sagte Mia giftig.

Mum schlüpfte in die Pumps und drehte sich zu uns um. »Von mir aus können wir«, sagte sie fröhlich. Dass Mia und ich sie mit Blicken bedachten, von denen andernorts die Milch sauer wurde, schien sie nicht zu stören.

Lottie umarmte uns. »Ihr schafft das schon, meine Kleinen. Es ist ja nun wirklich nicht euer erster erster Schultag.«

3.

Ich hob mein Kinn und straffte die Schultern, so gut das in der engen Jacke eben ging. Lottie hatte recht – das war nun wirklich nicht unser erstes Mal an einer neuen Schule, wir hatten schon weit Schlimmeres überstanden. Dieses Mal konnten wir immerhin die Landessprache verstehen und sprechen, das war zum Beispiel in Utrecht nicht der Fall gewesen. Obwohl Mum hartnäckig behauptete, wer Deutsch beherrsche, verstünde auch Niederländisch. (Natuurlijk! En de aarde is een platte schijf, Mum!) Und bestimmt musste man hier auch nicht befürchten, auf der Toilette einem Riesentausendfüßler zu begegnen wie in Hyderabad. (Ich träumte manchmal noch von diesem Vieh – es war länger als mein Unterarm gewesen, und noch schlimmer, es hatte mich angeguckt, aus gruseligen Tausendfüßleraugen!) Im Gegenteil, wahrscheinlich war hier alles so keimfrei sauber, dass man sich sogar bedenkenlos auf die Klobrille setzen konnte. Die Frognal Academy für Jungen und Mädchen war eine Privatschule im noblen Londoner Stadtteil Hampstead, was bedeutete, dass die Kinder hier morgens nicht mit Metalldetektoren nach Waffen durchsucht wurden wie auf meiner vorvorletzten Schule in Berkeley, Kalifornien. Und bestimmt gab es hier auch noch nettere Schüler als dieses Mädchen hier, das mich schon die ganze Zeit anschaute, als ob ich schlecht riechen würde. (Was ich nicht tat – schon wegen des Käses hatte ich eine Viertelstunde länger geduscht als normal.)

Ich konnte nur hoffen, dass man Mia eine nettere »Patin« zugewiesen hatte.

»Ist Liv die Abkürzung für Livetta oder für Carlivonia?«

Wie bitte? Wollte sie mich verarschen? Niemand auf der Welt hieß Livetta oder Carlivonia, oder? Andererseits – sie selbst hieß Persephone.

»Olivia«, sagte ich und ärgerte mich über mich selber, weil ich mir unter Persephones kritischem Blick schon die ganze Zeit wünschte, Lottie hätte die Schuluniform doch in der richtigen Größe eingekauft. Und dass ich meine Kontaktlinsen anstelle der Nerdbrille angezogen hätte, die zusammen mit dem strengen Pferdeschwanz einen seriösen Gegenpol zu dem zu kurzen Rock und der zu engen Jacke bilden sollte. Was sie ja auch tat.

Die Direktorin hatte Persephone zu meiner Patin bestimmt, weil ein Stundenplanabgleich ergeben hatte, dass wir nahezu alle Kurse gemeinsam hatten. Vorhin im Schulleiterbüro hatte sie mich noch ganz freundlich angelächelt, ja, ihre Augen hatten richtig geleuchtet, als die Direktorin ihr erklärte, dass ich zuvor unter anderem in Südafrika und den Niederlanden gelebt hatte. Aber das Leuchten war sofort erloschen, als ich ihre Frage, ob meine Eltern Diplomaten seien oder eine Diamantenmine besäßen, mit nein beantworten musste. Seitdem hatte sie auch das Lächeln eingestellt und stattdessen die Nase gerümpft. Das machte sie jetzt immer noch. Sie sah aus wie eines der mürrischen Äffchen, die einem in Hyderabad das Frühstück klauten, wenn man nicht aufpasste.

»Olivia?«, wiederholte sie. »Ich kenne mindestens zehn Olivias. Die Katze meiner Freundin heißt auch Olivia.«

»Dafür bist du die erste Persephone, die ich kennenlerne.« Weil das ein Name ist, den man nicht mal einer Katze geben würde.

Persephone warf im Gehen die Haare in den Nacken. »Bei uns in der Familie haben alle Namen aus der griechischen Mythologie. Meine Schwester heißt Pandora und mein Bruder Priamos.«

Die Ärmsten. Aber immer noch um Längen besser als Persephone. Weil die mich von der Seite anschaute, als würde sie eine Antwort erwarten, sagte ich schnell: »Und alle Namen fangen mit einem P an. Wie äh … praktisch.«

»Ja. Das passt zu unserem Nachnamen. Porter-Peregrin.« Persephone Porter-Peregrin (ach du Scheiße) warf erneut ihre Haare in den Nacken und stieß eine Glastür auf, die über und über mit Plakaten und Zetteln beklebt war.

Ein kitschiges Filmplakat fiel mir besonders ins Auge. »Herbstball« hieß der Film, und unter der goldenen Schrift tanzte ein Paar in Frack und rosa Tüllkleid durch ein Meer bunter Blätter. Der Film startete am 5. Oktober, und Karten dafür gab es im Sekretariat. Ich liebte Kino – aber für alberne Highschool-Romanzen dieser Art war mir mein Taschengeld wirklich zu schade. Man wusste doch immer schon nach fünf Sekunden, wie der Film ausgehen würde.

Hinter der Glastür war es mit der Ruhe vorbei. Plötzlich waren wir von Schülern umringt, die in alle Richtungen gleichzeitig strömten. In der Frognal Academy waren Unter-, Mittel- und Oberstufe unter einem Dach untergebracht, und ich hielt automatisch Ausschau nach Mias hellem Blondschopf. Es war das erste Mal seit Jahren, dass wir wieder an derselben Schule unterrichtet wurden, und ich hatte Mia eingeschärft, beiläufig zu erwähnen, dass ihre große Schwester Kung-Fu konnte, falls jemand ihr irgendwie komisch kommen sollte.

Aber Mia war nirgendwo zu entdecken. Nur mit Mühe konnte ich Persephone durch das Gewühl folgen. Der persönliche Teil unseres Gespräches schien nun auch vorbei zu sein, offenbar hatte sie keine Lust, sich mehr als nötig mit jemandem abzugeben, der wie die Katze ihrer Freundin hieß und dessen Eltern weder Diplomaten waren noch eine Diamantenmine besaßen.

»Kantine Unterstufe.« Wie ein schlecht gelaunter Reiseleiter zeigte sie ab und zu irgendwohin und warf in leierndem Tonfall Stichworte über ihre Schulter, ohne sich darum zu kümmern, ob sie auch bei mir ankamen. »Cafeteria Mittel- und Oberstufe erster Stock. Toiletten da. Computerräume lila. Naturwissenschaften grün.«

Wieder eine Glastür voller Plakate. Und wieder stach »Herbstball« besonders geschmacklos hervor. Dieses Mal blieb ich stehen, um es mir näher anzuschauen. Ja, das schien ein Film der allerschlimmsten Sorte zu sein. Das Mädchen auf dem Bild sah den Typ, mit dem sie tanzte, schmachtend an, er hingegen guckte ein wenig verkniffen, als ob er neidisch sei, weil sie ein Diadem tragen durfte und er nur einen fiesen Seitenscheitel.

Aber vielleicht tat ich dem Film ja unrecht, und es war gar nicht der übliche Highschool-Mist mit der intriganten blonden Cheerleaderin, dem charmanten, aber oberflächlichen Footballkapitän und der armen, wunderschönen Außenseiterin mit dem goldenen Herzen, vielleicht war »Herbstball« ja auch ein Spionagethriller, und das rosa Tüllkleid, das schmachtende Lächeln und die alberne Tiara nur Tarnung, um dem Seitenscheitelbubi den Schlüssel zu einem Safe voller geheimer Papiere zu entwenden, mit denen man die Welt retten konnte. Oder der Typ war ein Serienkiller und hatte es auf Highschool-Mädchen abge…

»Vergiss es!« Persephone hatte offenbar gemerkt, dass ich nicht mehr hinter ihr herhechtete, und war zurückgekommen. »Der Ball ist für die Oberstufe. Aus den niedrigeren Klassenstufen kann man da nur hin, wenn man eingeladen wird.«

Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich begriff, was sie mir damit sagen wollte (es war ein weiter Weg vom Serienkiller zurück), und das war exakt die Zeit, die Persephone benötigte, um einen Lippenstift aus ihrer Tasche zu holen und die Hülle abzuschrauben.

Gott, war ich dämlich. »Herbstball« war gar kein Film, sondern schnöde Wirklichkeit. Ich musste ein bisschen kichern.

Neben uns begannen ein paar Schüler, Ball zu spielen. Mit einer Pampelmuse. »Es ist ein Traditionsball zur Erinnerung an das Gründungsjahr dieser Schule. Alle müssen in viktorianischen Kostümen erscheinen. Ich werde natürlich hingehen.« Persephone zog sich die Lippen nach. Zuerst wollte ich sie bewundern, weil sie das ohne Spiegel konnte, aber dann sah ich, dass es sich um einen farblosen Lippenstift handelte, den sie bedenkenlos bis zu ihrer Nase verschmieren konnte. »Mit einem Freund meiner Schwester. Sie ist im Ballkomitee. He, ihr Idioten, lasst das gefälligst.« Die Pampelmuse war haarscharf über ihren Kopf gezischt. Eigentlich schade.

»Aber es gibt eine Weihnachtsparty für alle Klassen«, setzte Persephone gönnerhaft hinzu. »Da kannst du dann mit deiner kleinen Schwe…« An dieser Stelle hörte sie auf zu sprechen, mehr noch, sie hörte auch auf zu atmen. Sie starrte einfach nur an mir vorbei, wie ein zu Stein gewordenes Äffchen mit gezücktem Lipgloss.

Ich drehte mich um, um nach der Ursache für ihren Atemstillstand zu suchen. Ein Ufo war jedenfalls nicht gelandet. Dafür aber eine Gruppe älterer Schüler, die sich ähnlich auffällig aus der Menge abhoben. Es waren vier Jungs, und fast jeder in diesem Korridor schien sie anzustarren. Vielleicht, weil sie zwar lässig in ein Gespräch vertieft daherschlenderten, aber trotzdem im Gleichschritt gingen, wie im Takt zu einer Musik, die nur sie hören konnten. Eigentlich fehlte nur noch die Zeitlupe und eine Windmaschine, die ihnen die Haare aus dem Gesicht blies. Sie kamen geradewegs auf uns zu, und ich überlegte, welcher von ihnen Persephone wohl in eine Salzsäule verwandelt hatte. Wie ich das auf die Schnelle überblicken konnte, hatte jeder von ihnen das Zeug dazu, vorausgesetzt, sie stand auf große, blonde, sportliche Typen. (Was ich nicht tat – ich hatte ein Faible für dunkelhaarige, grüblerisch veranlagte Jungs, die Gedichte lasen und Saxophon spielten und gerne Sherlock-Holmes-Filme anschauten. Leider hatte ich davon bisher noch nicht viele getroffen. Na gut: Ich hatte noch keinen getroffen. Aber irgendwo da draußen musste es sie doch geben!) Am auffälligsten gutaussehend war der zweite von links, mit goldblonden Locken, die ein ebenmäßiges, engelsgleiches Gesicht umrahmten. Auch ganz aus der Nähe wirkte sein Teint wie aus Porzellan, ohne jede Pore, geradezu unnatürlich perfekt. Neben ihm sahen die anderen drei dann doch eher normal aus.

Persephone gab ein heiseres Röcheln von sich. »Hi, Japskrch.«

Sie bekam keine Antwort, die Jungs waren viel zu sehr in ihre Unterhaltung vertieft, um uns eines Blickes zu würdigen. Vermutlich hieß auch keiner von ihnen Japskrch.

Wieder kam die Pampelmuse geflogen, und ganz bestimmt wäre sie Salzsäulen-Persephone direkt gegen die Nase gedonnert, wenn ich nicht vorgeschnellt wäre, um sie aufzufangen. Es war mehr ein Reflex als eine überlegte gute Tat, wenn ich ehrlich bin, und dummerweise hatte einer von den Typen aus dem Club der lässigen Blondinen (der ganz links) die gleiche Idee beziehungsweise den gleichen Reflex, weswegen wir im Sprung mit den Schultern aneinanderrempelten. Die Pampelmuse landete aber in meiner Hand.

Der Junge sah auf mich herunter. »Nicht schlecht«, sagte er anerkennend, während er seinen hochgerutschten Ärmel wieder zurechtzupfte. Nicht schnell genug für mich. Ich hatte die Wörter gelesen, die auf der Innenseite seines Handgelenks eintätowiert waren: numen noctis.

Er grinste mich an. »Basketball oder Handball?«

»Weder noch. Ich hatte nur Hunger.«

»Ach so.« Er lachte, und gerade wollte ich meinen bevorzugten Typ noch einmal überdenken und zugunsten großer, tätowierter Jungs mit blasser Haut, verstrubbeltem honigblondem Haar und schiefergrauen Augen über den Haufen werfen, als er hinzusetzte: »Du bist doch das Käsemädchen vom Flughafen. Was war das noch mal für eine Sorte?«

Dann eben nicht. »Entlebucher Biosphärenkäse«, sagte ich würdevoll und rückte ein Stück von ihm ab. So gut sah er nun auch wieder nicht aus. Die Nase war zu lang, unter seinen Augen lagen dunkle Schatten, und die Haare hatten bestimmt noch nie einen Kamm gesehen. Ich erkannte ihn wieder, er war der Typ, der im Flugzeug so unnatürlich schnell eingepennt war. Jetzt wirkte er allerdings hellwach. Und äußerst amüsiert.

»Entlebucher Biosphärenkäse, richtig«, wiederholte er mit einem schadenfrohen Kichern.

Ich sah betont desinteressiert an ihm vorbei.

Der Porzellanteint-Engel war weitergegangen, aber einer seiner blonden Freunde war neben Persephone stehen geblieben. Er kam mir bekannt vor, aber ich musste ihn mindestens fünf Sekunden lang anstarren, um zu begreifen, warum. Und dann hätte ich beinahe laut gequiekt. Unglaublich! Vor mir stand Ken! Die fleischgewordene und lebensgroße Version der Barbiepuppe, die Mia zu Weihnachten von unserer Großtante Gertrude bekommen hatte. Rasierspaß-Ken, um es genauer zu fassen. (Tante Gertrudes Geschenke waren immer für einen Lacher gut. Mir hatte sie ein Bügelperlen-Set geschenkt.)

Persephone schien immerhin so weit aus ihrer Erstarrung erwacht, dass sie wieder atmen und ihre Augen rollen konnte. Ihre Wangen waren unnatürlich rot, aber ich konnte nicht erkennen, ob vor Wut oder Sauerstoffmangel. Die Jungs, die Pampelmusen-Ball gespielt hatten, waren wohlweislich verschwunden.

»Eine neue Freundin von dir, Aphrodite?«, erkundigte sich Rasierspaß-Ken und zeigte auf mich.

Persephones Wangen färbten sich noch ein wenig dunkler. »Oh, hi Jasper! Dich sehe ich ja jetzt erst«, sagte sie, und ihre Stimme klang beinahe normal (also kolossal blasiert), nur ein bisschen schriller als zuvor. »Und Gott, nein! Die Cook hat sie mir aufs Auge gedrückt. Neue Schülerin. Olive Irgendwas. Ihre Eltern sind Missionare oder so.«

Oder so. Durch meine Missionarstochterbrille warf ich ihr einen ungläubigen Blick zu. War das die einzige Alternative, die ihr zu Diamantminenbesitzern und Diplomaten einfiel?

Rasierspaß-Ken musterte mich von oben bis unten und strich sich dabei über das stoppelige Kinn. Ich musste ihn unbedingt Mia zeigen, die Ähnlichkeit war bestürzend. (Ken hat eine Verabredung mit Barbie. Da stört sein Drei-Tage-Bart. Hilf ihm, sich zu rasieren.)

»Wie heißt du?«, fragte er.

»Hast du doch gehört: Olive Irgendwas«, antwortete ich. (Barbie ist von Kens Benehmen etwas befremdet. Normalerweise hat er doch bessere Manieren und guckt nicht so lüstern. Deshalb denkt sie auch gar nicht daran, ihm ihren richtigen Namen zu nennen.)

Wieder strich er sich über das Kinn. »Wenn deine Eltern Missionare sind, dann bist du doch unter Garantie noch …«

»Wir müssen weiter«, fiel ihm der Flugzeug-Junge ins Wort und packte ihn ziemlich grob am Arm. »Komm, Jasper.«

»Man wird ja wohl mal fragen dürfen.« Rasierspaß-Ken konnte sich offenbar nur schwer von meinem Anblick losreißen. »Schöne Beine, übrigens. Für eine Missionarstochter.«

Ich machte den Mund auf, um etwas zu erwidern (als ob er auch nur eine einzige Missionarstochter kennen würde, dieser Angeber!), aber bevor ich etwas sagen konnte, hatte Persephone eine Hand in meinen Ärmel gekrallt. »Wir müssen auch weiter. Wir haben Chemie bei der Roberts, da will ich nicht gleich am ersten Tag zu spät kommen.«

Ich stolperte, als sie mich vorwärtszog, war aber ganz dankbar, dass wir gingen, denn es wollte mir einfach keine perfekte Antwort einfallen.

3. September

Die Schule hat wieder begonnen – und damit ein herzliches Willkommen zurück an alle Stammleser. Für alle, die neu dazugekommen sind: Versucht gar nicht erst herauszufinden, wer ich bin, das ist bisher noch keinem gelungen.

Habt ihr Hazel-die-Dampfwalze-Pritchard gesehen? Nicht wiederzuerkennen, oder? Dreizehneinhalb Kilo Speck sind weg. Ihre Mum hat sie in ein Hardcore-Abnehmcamp nach Schottland geschickt, wo sie sich für 600 Pfund am Tag ausschließlich von Magerquark, Selleriedrinks und Wasser ernährt hat. Das soll allerdings niemand wissen, die offizielle Version besagt, dass Hazel wegen einer Allergie eine kleine Ernährungsumstellung vornehmen musste und gar nicht gemerkt hat, dass sie dabei aus Versehen immer dünner geworden ist … So oder so, den Beinamen Dampfwalze hat sie nun nicht mehr verdient. Hazel-aus-Versehen-dünn-Pritchard ist aber ein wenig sperrig – was meint ihr?

An der Frognal Academy beginnt ja nun wieder der jährliche Krimi: Wer geht mit wem zum Herbstball und warum? Da das Ballkomitee die Wahl von Ballkönig und -königin abgeschafft hat (hat jemand von euch die Begründung verstanden? Was hat so eine Wahl mit Mobbing und Diskriminierung zu tun?), habe ich beschlossen, diese schöne Tradition fortzuführen und hier eine interne Wahl vorzunehmen. Ihr könnt mir eure Vorschläge gerne mailen an [email protected].

Die brennendste Frage ist natürlich: Wer wird sich Arthur Hamilton angeln? Für die Neuen: Arthur ist der schönste Junge der Schule oder eigentlich der gesamten westlichen Hemisphäre. Und nach dem Weggang von Colin Davison ist er jetzt auch der neue Kapitän unserer Basketball-Mannschaft. Offiziell ist Arthur mit Anabel Scott zusammen, die letztes Schuljahr ihren Abschluss gemacht hat und jetzt in Sankt Gallen in der Schweiz studiert, aber – Jungs bitte mal weglesen, das hier ist nur für die Mädchen! – INoffiziell ist er definitiv wieder zu haben, und das sage ich nicht nur, weil ich Fernbeziehungen grundsätzlich keine lange Lebensdauer einräume. Gut, bei Facebook ist ihr Beziehungsstatus unverändert, aber ehrlich: Hat irgendjemand von euch die beiden seit dem Abschlussball noch einmal zusammen gesehen? Und warum sieht Anabel immer so aus, als würde sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen?

Aber wen wundert’s? Mich jedenfalls nicht. Inzwischen muss ja nun wirklich jeder mitbekommen haben, dass Anabel und Arthur seit dem tragischen Tod von Anabels Exfreund Tom Holland nicht mehr dieses strahlende Traumpaar waren, bei dessen Anblick man blass vor Neid werden konnte. Für die Neulinge: Ihr habt ja so viel verpasst: Der arme Tom ist letzten Juni bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und von wegen Ex! Dass es zwischen ihm und Anabel immer noch heftig geknistert hat, habe ich ja hier ein paarmal angedeutet, und jeder hat es kapiert, na ja, bis auf Arthur vielleicht. Aber spätestens bei Anabels bühnenreifem Weinkrampf auf Toms Beerdigung dürfte er es dann auch gemerkt haben. (Und es war übrigens nicht Arthur, der Anabel getröstet hat, sondern Henry Harper – nur zur Auffrischung eurer Erinnerung und um euch noch ein bisschen mehr zu verwirren. ☺)

Also, was meint ihr: Wer wird Arthurs Neue? Wetten werden gerne entgegengenommen.

Wir sehen uns!

Eure Secrecy

4.

»Meine Patin heißt Daisy Dawn Steward!«, sagte Mia, und bei jedem Konsonant flogen Krümel aus ihrem Mund. »Ihr Hobby ist Taylor Lautner. Sie hat den ganzen Tag nur von ihm gesprochen.«

Ha, das konnte ich aber mühelos übertrumpfen. »Meine Patin heißt Persephone Porter-Peregrin. Und sie hat gar nicht mehr mit mir gesprochen, nachdem sie mich in den ersten Klassenraum geschleift hatte. Was allerdings nicht so schlimm war, ich glaube, ihr Hobby ist Naserümpfen.«

»Wirklich seltsame Namen – wie bei Rennpferden«, sagte Lottie. Über das Taylor-Lautner-Hobby sagte sie nichts, sie hatte selber vorletztes Jahr ein Poster von ihm aufgehängt. In der Innenseite ihres Wandschranks. Angeblich, weil sie Wölfe so süß fand.

Trotz der mit Goldfäden durchzogenen Schottenkaro-Vorhänge und der allgegenwärtigen Porzellanballerinen war es gerade ziemlich gemütlich in der Küche der fremden Wohnung. Spätsommerlicher Regen prasselte gegen das Fenster, und in der Luft lag ein beruhigender Duft von Vanille und Schokolade. Lottie hatte nämlich unsere Lieblingsplätzchen gebacken: Vanillekipferl nach einem Rezept ihrer Großmutter. Dazu gab es heißen Kakao mit einer Sahnehaube und Schokostreuseln. Und Handtücher für unsere regennassen Haare. Diese geballte Ladung von Fürsorge, Fett und Zucker heiterte uns tatsächlich vorübergehend auf. Lottie hatte augenscheinlich viel mehr Mitleid mit uns, als sie zugeben wollte. Denn normalerweise verstieß es gegen ihre Prinzipien, Weihnachtsgebäck vor dem ersten Advent zu servieren, sie war sehr streng, wenn es um weihnachtliche Traditionen ging. Wehe, man summte im Juni »Stille Nacht, heilige Nacht« vor sich hin – da verstand Lottie keinen Spaß. Angeblich brachte das nämlich Unglück.

Eine Weile vergnügten wir uns damit, Plätzchen in uns hineinzustopfen und dabei imaginäre Pferderennen zu kommentieren: »Persephone Porter-Peregrin übernimmt auf der Innenbahn sofort die Führung, in diesem Jahr hat sie fast alle Derbys hier in Ascot für sich entscheiden können, ihren Konkurrenten Vanilla Kipferl lässt sie auch sofort hinter sich, aber was ist das? Mit der Startnummer fünf schiebt sich Daisy Dawn nach vorne, das wird spannend, auf der Zielgeraden ist sie gleichauf mit Persephone, und – ja! Das gibt es doch nicht! – Außenseiter Daisy Dawn gewinnt mit einer Nasenlänge Vorsprung!«

»Anders als Spekulatius oder Lebkuchen zählen Vanillekipferl nicht so zwingend zum Weihnachtsgebäck«, murmelte Lottie auf Deutsch und mehr zu sich selber als zu uns. Papa hatte damals auf einem deutschen Au-pair-Mädchen bestanden, damit wir seine Muttersprache besser sprechen lernten. Wenn er selber Deutsch mit uns sprach, neigten wir nämlich dazu, gar nicht oder auf Englisch zu antworten (beziehungsweise ich, Mia konnte zu dem Zeitpunkt noch gar nichts sagen außer »dadada«), und das entsprach so gar nicht seiner Vorstellung einer ordentlichen zweisprachigen Erziehung. Da Lottie anfangs kaum Englisch konnte, mussten wir uns bei ihr immer bemühen, Deutsch zu sprechen, und Papa frohlockte. Bis er feststellte, dass wir auch Lotties Dialekt übernahmen. Spätestens, als Klein-Mia ihm Brokkoli auf das Hemd spuckte und »Des ess i ned, host mi?« zu ihm sagte, war ihm klar, dass sein Plan doch nicht so ganz aufgegangen war.

»Sie können also durchaus als ganzjahrestaugliche Kekse durchgehen.« Lottie machte sich immer noch Sorgen, das Christkind könne ihr die Kipferl übelnehmen. »Natürlich nur in Ausnahmefällen.«

»Wir sind total schwere Ausnahmefälle«, versicherte ihr Mia. »Bedauernswerte Scheidungskinder ohne ein Zuhause und ohne Hoffnung, vollkommen orientierungslos in der großen, fremden Stadt.«

Das war leider kaum übertrieben: Den Heimweg hatten wir nur mit Hilfe freundlicher Passanten und eines netten Busfahrers gefunden. Da wir uns die Hausnummer unseres Übergangsheims nicht gemerkt hatten und die Häuser hier alle gleich aussahen, würden wir wohl immer noch da draußen im strömenden Regen herumirren wie Hänsel und Gretel im Wald, wenn Buttercup nicht oben am Fenster gestanden und wie wild gebellt hätte. Jetzt lag das kluge Tier mit dem Kopf auf meinem Schoß neben mir auf der Kücheneckbank und hoffte, dass ein Vanillekipferl auf wundersame Weise den Weg in sein Maul finden würde.

»Ihr habt es wirklich nicht leicht«, sagte Lottie mit einem tiefen Seufzer, und ich bekam kurzzeitig ein schlechtes Gewissen. Um Lotties Herz ein wenig zu erleichtern, hätten wir ihr erzählen können, dass es in der Schule eigentlich gar nicht so schlimm gewesen war, eher im Gegenteil. Hier war der erste Schultag deutlich besser verlaufen als zum Beispiel in Berkeley, wo diese Mädchengang damit gedroht hatte, meinen Kopf ins Klo zu stecken. (Am ersten Tag hatten sie nur damit gedroht, am fünften hatten sie es dann wirklich getan. Das war übrigens auch der Tag, an dem ich mich zum Kung-Fu-Unterricht angemeldet hatte.) Von diesem und anderen denkwürdigen ersten Schultagen war der heutige weit entfernt. Abgesehen von Persephone und Rasierspaß-Ken waren mir an der Frognal Academy keine Schüler unangenehm aufgefallen, und auch die Lehrer schienen okay zu sein. In keinem Fach hatte ich das Gefühl gehabt, nicht mitkommen zu können, die Französischlehrerin hatte meine Aussprache gelobt, die Klassenräume waren hell und freundlich, und sogar das Schulessen war ziemlich gut gewesen. Anstelle von Persephone hatte sich ganz ungefragt das Mädchen, das in Französisch neben mir gesessen hatte, meiner angenommen, mich mit zum Mittagessen genommen und ihren Freunden vorgestellt. Von ihnen erfuhr ich, dass man das Erbsenpüree meiden sollte und dass der Herbstball schon deshalb eine coole Angelegenheit war, weil dort nach dem steifen offiziellen Teil eine Band auftreten würde, von der ich leider noch nie etwas gehört hatte. Für einen ersten Schultag war es ziemlich gut gelaufen. Bei Mia sogar noch besser.

Ja, das hätten wir Lottie erzählen sollen, aber es tat so gut, bemitleidet und umsorgt zu werden – zumal der Tag noch nicht vorbei war. Das Schlimmste stand uns ja erst noch bevor: das Abendessen in Ernests Haus, bei dem wir seine Tochter und seinen Sohn kennenlernen sollten. Sie waren Zwillinge, siebzehn Jahre alt, und, wenn man Ernests Worten glauben wollte, wahre Ausbünde an Talent und Tugend. Ich hasste sie jetzt schon.

Lottie schien mit ihren Gedanken ebenfalls bei diesem Ereignis zu sein. »Ich habe dir für heute Abend den roten Samtrock und die weiße Bluse rausgehängt, Mia. Und dir habe ich das blaue Teestundenkleid deiner Mutter gebügelt, Liv.«

»Warum nicht gleich das kleine Schwarze mit den Strass-Steinchen?«, spottete ich.

»Ja, und Glacé-Handschuhe«, ergänzte Mia. »Tss. Das ist nur ein doofes Abendessen. An einem ganz gewöhnlichen Montag. Ich ziehe Jeans an.«

»Das kommt gar nicht in Frage«, sagte Lottie. »Ihr werdet euch von eurer besten Seite zeigen.«

»In Mums Teestundenkleid? Was ziehst du denn an, Lottie – dein Festtagsdirndl?« Mia und ich kicherten.

Lottie setzte eine hoheitsvolle Miene auf – beim Thema Dirndl verstand sie noch weniger Spaß als bei den Weihnachtstraditionen. »Das würde ich durchaus, denn mit einem Dirndl ist man immer passend angezogen. Aber ich bleibe hier bei Buttercup.«

»Was? Du willst uns da allein hingehen lassen?«, rief Mia.

Lottie schwieg.

»Oh, ich verstehe – Mr Spencer hat dich nicht eingeladen«, schlussfolgerte ich und hatte plötzlich ein äußerst ungutes Gefühl im Magen.

Mia riss empört ihre Augen auf. »Dieser blö…«

Sofort begann Lottie, Ernest zu verteidigen: »Das wäre auch äußerst unpassend. Schließlich bringt man zu so einer … Familienangelegenheit nicht die Nanny mit.«

»Du gehörst aber doch zur Familie!« Mia zerbröselte ein Vanillekipferl, und Buttercup hob hoffnungsvoll den Kopf. »So ein blöder, arroganter Sack.«

»Nein, das ist er keineswegs«, widersprach Lottie. »Mr Spencers Verhalten mir gegenüber ist immer absolut tadellos. Er ist ein sehr netter und anständiger Mann, und ich glaube, seine Gefühle eurer Mutter gegenüber sind aufrichtig und ehrlich. Er hat sich wirklich sehr bemüht, eine Lösung zu finden, nachdem sich herausgestellt hat, dass das Cottage unbewohnbar ist. Ohne seine Hilfe hätten wir diese Wohnung nicht bekommen, und ihr wärt niemals auf der Frognal Academy aufgenommen worden – sie sollen da eine ellenlange Warteliste haben. Ihr solltet also allmählich anfangen, ihn zu mögen.« Sie sah uns streng an. »Und ihr werdet euch heute Abend anständig anziehen.«

Das Problem war, dass Lottie genauso wenig streng gucken konnte wie Buttercup gefährlich. Das lag an diesen süßen braunen Hundeaugen, die sie beide hatten. Ich hatte sie in diesem Augenblick so lieb, dass ich vor Zuneigung hätte platzen können.

»Na gut«, sagte ich. »Wenn du mir dein Dirndl leihst.«

Mia kicherte unbändig. »Ja, das passt doch immer!«

»Nicht mein Dirndl passt immer, ein Dirndl passt immer.« Lottie setzte einen überlegenen Blick auf, warf ihre braunen Locken (Buttercup hatte ganz ähnliche) in den Nacken und fuhr dann auf Deutsch fort: »Ich will dich ja nicht desillusionieren, mein Herzchen. Aber für mein Dirndl hast du einfach noch nicht genug Holz vor der Hütt’n. Host mi?«

»Holz vor der Hütt’n« war dann wohl das Gegenteil von »platt wie ein Bügelbrett«. Mal schauen, wann ich mit diesem Ausdruck im Deutschunterricht glänzen konnte.

Ich wollte lachen, aber irgendwie kam nur ein komisches Schnauben heraus. »Ich hab dich lieb, Lottie«, sagte ich, viel ernster als beabsichtigt.