9,99 €

Mehr erfahren.

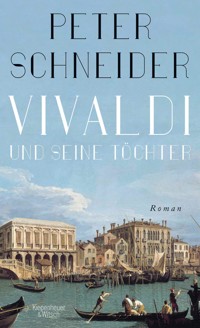

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Eine wohlgelaunte Hommage auf das chaotische, wunderbare Italien – in dem es immer einen Ausweg gibt«. FRANKFURTER RUNDSCHAU Der Berliner Anwalt Leo Brenner hat eine Frau geheiratet, die er zu kennen glaubt, denn ihm verdankt die schöne Lucynna die Scheidung von ihrem ersten Mann. Mit ihrer kleinen Tochter wollen die beiden einen Sommer in der Toskana verbringen, flüchten aber vor dem Regen in den Süden, nach Latium. Leo und Lucynna verlieben sich in die von Touristen unberührte Landschaft und kaufen eine Ruine auf einem Hügel mit spektakulärem Meerblick – allen gut gemeinten Warnungen von Freunden und Einheimischen zum Trotz. Während der Bauarbeiten entdeckt Lucynna, einst passionierte Archäologin, ein antikes Mosaik: Odysseus und seine Gefährten passieren die Meerenge zwischen Skylla und Charybdis. Nach dem sensationellen Fund erkennt Leo seine Frau nicht wieder: Welches Geheimnis verbindet sie mit der antiken Skylla, dem schönen Ungeheuer?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Peter Schneider

Skylla

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Peter Schneider

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Peter Schneider

Peter Schneider, geboren 1940 in Lübeck, wuchs in Freiburg auf, wo er sein Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie aufnahm. Er schrieb Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973), »Schon bist du ein Verfassungsfeind« (1975), »Der Mauerspringer« (1982), »Vati« (1987), »Paarungen« (1992), »Eduards Heimkehr« (1999), »Und wenn wir nur eine Stunde gewinnen« (2001) und »Skylla« (2005). Seit 1985 unterrichtet Peter Schneider als Gastdozent an amerikanischen Universitäten, unter anderem in Stanford, Princeton und Harvard. Seit 1996 lehrt er als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington D.C. Er lebt in Berlin. Bei Kiepenheuer & Witsch erschienen bisher seine Titel »Lenz«, KiWi 1032, 2008, »Rebellion und Wahn. Mein ’68«, 2008, KiWi 1177, 2010, sowie »Die Lieben meiner Mutter«, 2013, »An der Schönheit kann’s nicht liegen«, 2015 und »Club der Unentwegten«, 2017.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Der Berliner Anwalt Leo Brenner hat eine Frau geheiratet, die er zu kennen glaubt, denn ihm verdankt die schöne Lucynna die Scheidung von ihrem ersten Mann. Mit ihrer kleinen Tochter wollen die beiden einen Sommer in der Toskana verbringen, flüchten aber vor dem Regen in den Süden, nach Latium. Leo und Lucynna verlieben sich in die von Touristen unberührte Landschaft und kaufen eine Ruine auf einem Hügel mit spektakulärem Meerblick - allen gut gemeinten Warnungen von Freunden und Einheimischen zum Trotz. Während der Bauarbeiten entdeckt Lucynna, einst passionierte Archäologin, ein antikes Mosaik: Odysseus und seine Gefährten passieren die Meerenge zwischen Skylla und Charybdis. Nach dem sensationellen Fund erkennt Leo seine Frau nicht wieder: Welches Geheimnis verbindet sie mit der antiken Skylla, dem schönen Ungeheuer?

»Eine wohlgelaunte Hommage auf das chaotische, wunderbare Italien - in dem es immer einen Ausweg gibt«. FRANKFURTER RUNDSCHAU

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Erstes Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

Zweites Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

Hinweis zu Handlung und Personen

Für Ruza, Lena und Marek und unsere Freunde in F. und B.

Erstes Buch

1

Damals, als ich zum ersten Mal auf dem Hügel stand, habe ich mir gewünscht, auf ihm alt zu werden. Jetzt bin ich so alt, wie ich nie werden wollte, und frage mich, was genau ich mir damals gewünscht habe.

Wenn ich am Nachmittag vom Meer zurückkehre und die Sonne sich dort im Nussbaum fängt, sich in der Baumkrone rot aufbläht und den ganzen Horizont zum Glühen bringt, und dann in ungeheurem Tempo – man kann gerade mal bis zwanzig zählen! – in dem dunstigen Gewaber zwischen Meer und Himmel verschwindet, ist alles wieder wie am Anfang. Ja, du hast gut gewählt. Mit der gleichen Gewissheit, mit der du die Frau deines Lebens erkannt hast, als du ihr zum ersten Mal begegnet bist, hast du dich für dieses Stück Erde entschieden. Und dann kommen die ersten Enttäuschungen, die kleinen und großen Katastrophen, die Kompromisse und Betrügereien: die übliche Enttäuschung des Wunsches durch seine Erfüllung. Aber die Euphorie des ersten Blicks, sie stellt sich immer wieder ein. Es ist der schönste Punkt im Umkreis von hundert Quadratkilometern. Hinten die kahlen, elefantengrauen Bergrücken, vorn das ungeheure Meer.

Die Zeit vergeht hier oben anders als in den Städten. Ich sehe die weiß schimmernden Bugwellen, die die Passagierdampfer und Containerschiffe in die Wasserfläche schneiden, die von hier aus wie blaues, gehämmertes Metall aussieht, und weiß, dass schon Vorjahrtausenden anders geformte Schiffe, von Seeleuten einer anderen Art gelenkt, ähnliche Bugwellen erzeugt haben. Dort, hinter der Mauer an der Stirnseite des Hügels, mögen vor fünfhundert Jahren Mönche gekniet und ihre Gebete zum Himmel geschickt haben. Womöglich waren sie die letzten, aber ganz sicher nicht die ersten Besiedler des Hügels, denn unter den mittelalterlichen Ruinen kommen römische Mauern zum Vorschein und unter diesen wieder andere, die von noch früheren Generationen zeugen. Vor den Menschen müssen Adler hier gehaust haben.

Ich bete nicht, aber ich staune ihn an, diesen Himmel. Immer wieder habe ich ihn fotografiert, gemalt, in Briefen beschrieben, doch nicht einen Tag gefunden, an dem er sich gleich geblieben wäre. Die Wahrheit ist vielleicht, dass er nicht zu beschreiben ist, weil jede Beschreibung, jedes Foto, jede Zeichnung einen bereits vergangenen, nicht wieder herstellbaren Zustand festhält. Häuser und Landschaften geben eine Zeit lang ein verlässliches Bild ab, Menschen lassen sich anhand eines simplen Passfotos noch nach Jahren wiedererkennen, man kann, in computergenerierten Bildern, ihr zukünftiges Aussehen auf Jahrzehnte vorausberechnen – aber nicht den Himmel, unter dem ich stehe. Dieser Himmel, der jetzt nichts weiter als blau ist, so eintönig und unveränderlich blau wie seit Menschengedenken, kann sich binnen weniger Minuten schwarzgrauviolett verfärben, mit Blitzkaskaden das Meer und den Horizont aufreißen, die Wälder anzünden und mich und mein Haus vernichten.

Was die Einheimischen über den Fluch erzählen, der über diesem Hügel liegt und Lucynna von mir fortgetrieben haben soll, ist eine Legende. Wahr ist, dass die Mythen und Geschichten, die unter den Ruinen begraben liegen, eine gefährliche Kraft entfalten können, wenn man sie aufstört. Und wahr ist auch, dass ich Lucynna fast an sie verloren habe.

Wenn eine Liebe zerbricht, stellt sie sich im Gedächtnis als ein Trümmerhaufen dar, jeder Bruchteil wird zum Indiz, das auf die spätere Katastrophe verweist. Manchmal habe ich mich bei der Rekonstruktion dieser Geschichte wie jener Archäologe gefühlt, der es unternimmt, aus Tausenden von Marmorstücken die ursprüngliche Skulptur zu erschließen, und am Ende entdeckt, dass er die fehlenden Teile seines Puzzles falsch ergänzt hat. Also reißt er die falschen Teilstücke wieder auseinander und versucht es mit einer anderen Strategie, aber in der neuen Anordnung passen andere Teile nicht mehr, die sich früher einfügten – alte Lücken schließen sich, aber es bilden sich neue. Die gesuchte, einzig richtige Lösung, die alle Bausteine zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügt, es gibt sie nicht.

2

Nein, eigentlich wollten wir nie und nirgendwo ein Haus bauen. Wir hatten genügend Freunde in der Toskana, in der Provence, in Portugal, die uns gewarnt hatten. Macht Ferien in teuren Hotels, mietet euch in einer Suite ein, fliegt in der Businessclass, es kommt euch immer noch billiger als ein Haus! Ganz abgesehen von den Folgen, die sich nicht in Geld rechnen lassen!

Zwei tödliche Gefahren gebe es für eine junge Ehe: die Jahre nach der Geburt des ersten Kindes und die Idee, ein Haus zu bauen. Wir hörten uns geduldig alle Warnungen an und schlugen sie alle in den Wind. Dabei war die Kompetenz unserer Ratgeber gar nicht zu bestreiten. Denn die meisten von ihnen hatten einen oder beide Tests hinter sich und lebten inzwischen als Singles oder hatten sich mit einem neuen Partner zusammengetan.

Wir, vom Unverletzlichkeitswahn junger Eltern befallen, stürzten uns in beide Prüfungen gleichzeitig. Da war diese seltsame chemische Veränderung, die ein Kleinkind im Stammhirn seiner Eltern auslöst. Kinder, so flüstert auf einmal ein nie gehörtes Engelsstimmchen im Hinterkopf, Kinder brauchen ein Stück eigener Erde, auf das sie ihre zierlichen Füßchen setzen können, ein paar Pflanzen und Bäume, die mit ihnen groß werden. Und irgendwann, eigentlich sehr bald, lassen sie sich mit dem Baumhaus in der Eiche nicht mehr abspeisen, irgendwann brauchen sie ein richtiges Haus mit Terrasse, einem beheizten Swimmingpool und einer Satellitenantenne, die 250 Programme liefert!

Seltsamerweise fragten wir uns nie, in wessen Namen dieses Engelsstimmchen, das zum wichtigsten Berater unserer Investitionsentscheidungen wurde, eigentlich sprach. Jedenfalls war es unserer kaum dreijährigen Tochter Lara an Artikulationsfähigkeit um viele Jahre voraus. Offenbar begründen frischgebackene Eltern gerade ihre folgenreichsten Entscheidungen am liebsten mit den Bedürfnissen eines Wesens, das sich noch gar nicht äußern kann. Womöglich würde dieses Wesen, wenn es bei Verstand und der Rede mächtig wäre, seinen Erzeugern fast alle Unternehmungen ausreden, die sie ihm zuliebe eingehen: den Grundstückskauf, den Hausbau, den Swimmingpool, die Satellitenantenne und das Projekt der Ehe und lebenslangen Treue.

Gut, gut, sagte mein Steuerberater in Berlin, ich sehe schon, du bist entschlossen. Aber wenn schon in Italien bauen, warum nicht wenigstens in einer Kulturlandschaft wie der Toskana, was in aller Welt hast du dort unten, wie heißt es noch – in Latium? –, verloren? In einer Gegend, die selbst nach Meinung vieler Italiener eigentlich gar nicht mehr zu Italien, sondern zu Afrika gehört und von der Mafia regiert wird? Und ist dir klar, dass ich die Quittungen für deine Investitionen, die alle per Hand auf einem karierten Notizblock ausgestellt sein werden, niemals bei einem deutschen Finanzamt absetzen kann?

Ich gebe zu: einen Augenblick lang war ich irritiert. Dass mich ausgerechnet mein Steuerberater, der hemmungslos berlinerte und beharrlich den Dativ benutzte, wo der Akkusativ geboten war, an das kulturelle Erbe Europas erinnerte, kränkte mich. Aber gegen den himmlischen Sopran in meinem Hinterkopf kam sein Berliner Tenor nicht an. Erst Jahre später, als er sich selbst für immer in eine Kulturlandschaft nach Frankreich abgesetzt hatte und ich im afrikanischen Teil Italiens über einem Stoß handschriftlicher, nicht unterschriebener Quittungen auf kariertem Papier brütete, habe ich an seine Mahnung zurückgedacht.

Kein Zweifel, die wilden Hügelketten Latiums sind poetischer und dramatischer als die gezähmten Landschaften der Toskana; wie keine andere Region Italiens ist Latium von den Mythen, Heldensagen und vom Größenwahn des Imperium Romanum geprägt worden. Die Reichen und Mächtigen des alten Rom kümmerten sich nicht um die Toskana, sie fühlten sich vom Süden angezogen und bauten ihre Villen an jenen Gestaden, wo der Sage nach der römische Stammvater Aeneas mit seinen Getreuen nach der Flucht aus Troja angelandet war. Inzwischen sind von Latiums ehemals üppigen Wäldern nur noch grüne Inseln übrig, und was geblieben ist, wird Jahr für Jahr von Bränden verwüstet, um deren Ursachen sich so viele Legenden ranken wie um die Entstehung Roms. Viele der kahlen Hänge sind von den brutalen Kastenbauten großer Wohnungsgesellschaften verschandelt. Kaum eine Kommune erlegt den Bauherrn, die die Landschaft mit ihren Zementgerippen überziehen, Regeln auf. In Latiums Dörfern und den kleinen Städten regieren der Staub und jener Stil, den die Hast illegalen Bauens und die Armut hervorbringen. Fast alles, was Italienliebhaber an der Toskana schätzen – die Anmut ihrer Dörfer, die Pracht ihrer mittelalterlichen Städte, den Zauber ihrer gepflegten Hügellandschaften –, sucht man in Latium vergebens. Die Letzten, die hier mit Kunst, Geschmack und sehr viel Geld bauen konnten, waren die römischen Kaiser, ihre Verwandten und die großen Patrizierfamilien gewesen. Von den gewaltigen Anlagen, die sie hinterließen, sind meist nur Mauerreste geblieben, die selten restauriert wurden; das meiste von dem, was in Latium schön und zu bestaunen wäre, ist wegen des chronischen Geldmangels der Gemeinden unter der Erde geblieben. Nur die Natur, so scheint es, hat sich in dieser Gegend ihren Sinn für Schönheit bewahrt; allerdings setzt sie ihn hier großartiger in Szene als irgendwo sonst in Italien.

3

In Wahrheit waren wir nur nach Latium geraten, weil wir uns ein paar Tage lang erholen wollten – von der Toskana. Der Pate unserer Tochter, ein langjähriger Freund aus Frankfurt, hatte uns eingeladen, unseren ersten »Elternurlaub« auf seinem Anwesen in der Nähe von Florenz zu verbringen. Das ehemalige Bauernhaus war zu einem Herrensitz ausgebaut worden, mit eigenem Wein- und Ölanbau und Swimmingpool – tatsächlich sah es dem Haus, das das Engelsstimmchen in meinem Hinterkopf in Auftrag gegeben hatte, verblüffend ähnlich. Aber unser toskanischer Urlaub im vermeintlich schönsten Monat des Jahres verregnete aufs Unglaublichste. Es war Mai, und es verging kein Tag, an dem es nicht aus Kübeln schüttete. Die noch vom Winter feuchten meterdicken Mauern des Landhauses wurden immer feuchter, Lucynna kämpfte gegen Rheumaanfälle, und Lara, das unruhige Kind unruhiger Eltern, schlief selten länger als zwei Stunden. Bei Morgengrauen, wenn die erschöpfte Mutter mir unsere Tochter in die Arme drückte, um endlich ihren Nachtschlaf nachzuholen, wurde das Kindergeplärr prompt durch Motorengedröhn abgelöst. Michele, der robuste Hausverwalter, zog mit seiner Grasmähmaschine unmittelbar unter unserem Fenster seine engen Bögen. Wenn er nicht gerade das Gras mähte, saß er auf seinem Traktor und zog im nahen Olivenhain andere Bögen. Morgens um sieben gab es offenbar immer besonders viel zu tun. Der Boden unter den Weinreben und den Ölbäumen musste umgepflügt, die Hecken beschnitten, morsche Aste abgesägt, die Oleander, Rosen und Obstbäume gegen Schädlinge verteidigt werden. Der Naturmüll wurde aufgeschichtet und verbrannt – und meist stand der Wind so, dass er den Qualm in unser Zimmer trieb. Schlimmer als der Qualm waren die Wolken von Schädlingsbekämpfungsmitteln, die Michele aus seiner Spritze aufsteigen ließ. Wenn er mit seinem gewaltigen, einer Kalaschnikow nachempfundenen Gerät um sich schoss, sah er aus wie ein zu kurz geratener Schwarzenegger. Bei der Munition, die er verteilte, handelte es sich vermutlich nicht um Substanzen, die mit dem grünen Umweltsiegel ausgezeichnet waren.

Lucynnas durch die Schwangerschaft extrem verfeinerter Geruchssinn witterte Gefahren, die ich mit meiner Rauchernase nicht erspüren konnte. Schon vor dem Frühstück trübten Vergiftungsängste ihre Stimmung. Aber damit nicht genug. Von wegen nackt am Swimmingpool liegen, falls die Sonne einmal eine Lücke in den Regenwolken fand. Immer war Michele oder das eine oder andere Mitglied seiner weitläufigen Verwandtschaft in der Nähe, grüßte, spritzte, sägte, hämmerte, pflügte und schaute – Michele und die Seinen waren die eigentlichen Bewohner des toskanischen Traumhauses.

Es trug auch nicht zur Entspannung zwischen Lucynna und mir bei, dass die Speisekarten in der verschwiegenen Trattoria, die der Hauseigentümer uns empfohlen hatte, in Englisch und Deutsch abgefasst waren. Schon bei der langwierigen Serpentinenanfahrt war uns aufgefallen, dass die Kennzeichen der Autos vor und hinter uns meist deutsche oder britische Besitzer auswiesen. Nichts gegen Touristen, wir waren selber welche, aber wir waren nicht nach Italien gereist, um uns unter unseresgleichen zu finden. Wir beschlossen, am nächsten Morgen gen Süden zu fahren und erst anzuhalten, wenn die Sonne schien. Zur Hölle mit der Toskana!

4

Die Sonne zeigte sich an diesem Maitag zum ersten Mal beim Kilometer 93 südlich von Rom, kurz vor dem Untergehen. Da, nein da, guck doch Lara, Sonne schön. Dada Sonne, äffte Lara ihre Mutter nach. Dies war nicht der richtige Zeitpunkt, sich über die Verblödung zu erregen, die junge Eltern bei der Verständigung mit ihren Kleinen an den Tag legen. Gehorsam trat ich auf die Bremse unseres Citroën, damit der mit Schnullern und Gummibärchen beschäftigte Star auf dem Rücksitz keine Sekunde des Spektakels verpasste. Tatsächlich konnte man in diesem Augenblick den gewaltigen Feuerball aus den dunklen Wolken und Nebelschwaden am Horizont hervortreten sehen. Mit seinen letzten Strahlen brachte er die Säulen eines antiken Tempels zum Leuchten, der hoch über uns auf einer lotrecht aufragenden Felswand sichtbar wurde. Und wie bestellt tauchte hinter der nächsten Straßenböschung auch das Meer auf und eine schimmernde Lichtstraße, die die Sonne uns wie zur Begrüßung über das Wasser schickte. Wir nahmen uns eine halbe Stunde, um Lara zum ersten Mal mit dem nassen Element bekannt zu machen, und freuten uns des halb ängstlichen, halb entzückten Kollerlachens, das sie jedes Mal ausstieß, wenn eine Welle wie ein weiches flinkes Tier über ihre nackten Patschfüßchen glitt.

Ohnehin war es Zeit, eine Unterkunft für die Nacht zu suchen. Mir fiel ein, dass ein anderer Freund, ein Psychotherapeut aus Berlin, bei dem ich einmal auf der Couch gelegen hatte, irgendwo in dieser Gegend ein Haus besaß. Nachdem ich mich in verschiedenen Bars mit einer Handvoll von »gettoni« versehen hatte – jenen kupferfarbenen, in der Mitte geschlitzten Telefonmünzen, die damals in Italien derart knapp und begehrt waren, dass man mit ihnen an jeder Kasse zahlen konnte –, rief ich den Seelendoktor an.

Nachdem ich ihm von unseren toskanischen Abenteuern berichtet und dabei kaum eine Peinlichkeit ausgelassen hatte – rate mal, von wo aus ich jetzt gerade anrufe! –, kam er weiteren Fragen mit einem Angebot zuvor. Ob ich nicht Lust hätte, mich von den toskanischen Strapazen in seinem Domizil in Latium zu erholen? Und schon nannte er mir die Telefonnummer und Adresse seines Hausverwalters und beschrieb den Weg. Meinen Dank konnte er leider nicht mehr hören; das scheppernde Aufschlagen meiner letzten Telefonmünze im Innern des gefräßigen Apparats beendete das Gespräch. So fuhren wir denn weiter südwärts, mit der Lichtstraße im Schlepptau, die uns wie ein glitzernder Schatten folgte.

Durch die bisher flache Landschaft zogen sich dunkelblaue Hügelketten, die wie erstarrte Riesenwellen eines urzeitlichen Stroms gegen das Meer anbrandeten. Als wir kaum eine halbe Stunde später an dem Ortsschild angelangt waren, das mir der Berliner Freund bezeichnet hatte, bogen wir von der Küstenstraße ab. Wir gelangten auf eine Serpentinenstraße, die sich in engen Kurven eine kahle Steilküste hinaufwand. Von oben blickten wir auf den Hafen eines frisch geweißten kleinen Fischerdorfs, das wie ein Raubvogelnest auf einem Tufffelsen gebaut war, darunter sahen wir das sanft geschwungene Oval einer breiten Sandküste und die dunkle, nur noch sekundenlang von einem letzten Aufschimmern belebte Fläche des Meeres. Es war, als wären wir in eine andere Klimazone eingetreten. Auf den steil abfallenden Hängen, aus denen hin und wieder bizarre Felstürme heraustraten, wuchs nichts als gelbes, strohartiges Gras; nur vereinzelte Baumgruppen mit verkohlten Stämmen deuteten darauf hin, dass die Küste einmal bewaldet gewesen war. Die Randbefestigung der Straße war an vielen Stellen durchbrochen oder fehlte ganz. Aus einer Schlucht tief unter uns stieg ein beißender weißer Qualm, der sich wie ein Nebelstreif über die Landschaft legte und die Augen tränen ließ. Erst als wir zwei, drei weitere S-Kurven genommen hatten, konnten wir von oben in die Tiefe des Abgrunds blicken und die Ursache des Qualms identifizieren. Offenbar wurde die Schlucht von den Anwohnern der weiteren Umgebung als Mülldeponie benutzt. Sie kippten dort nicht nur ihre täglichen Abfälle hinein, sondern auch ausrangierte Eisschränke, Autos, Fernseher, Waschmaschinen und Matratzen. Das ganze bunte Müllpasticcio wurde vermutlich von Zeit zu Zeit mit Benzin übergossen, angezündet und kokelte dann tagelang vor sich hin. In luftiger Höhe, auf einem Felsriff direkt über der Müllkippe, hing ein frisch geweißtes, im maurischen Stil erbautes Hotel. Sicherlich bot es einen spektakulären Ausblick auf das Meer. Und bestimmt war in den Prospekten, die irgendein Reisebüro in den sonnenarmen Ländern seinen Kunden vorgelegt hatte, vom malerischen Müll nichts zu sehen gewesen.

Als wir den Scheitelpunkt der Küste erreicht hatten, änderte sich die Landschaft abermals. Unversehens fanden wir uns auf einem üppig bewachsenen Hochplateau, auf dem Korkeichenwälder, Oliven, Apfelsinen- und Zitronenhaine gediehen. Hin und wieder blitzten zwischen dem dunklen Grün weiße Hauswände und rote Ziegeldächer hervor, und bald stach uns auch das von unserem Berliner Gastgeber avisierte Werbeplakat mit dem Namen des Hausverwalters ins Auge. »Angelo Mancini vende …« war in armlangen Buchstaben auf gelbem Grund zu lesen. Was dieser Angelo eigentlich verkaufte, ließ sich dem Plakat nicht entnehmen, die entsprechenden Buchstaben waren von Regengüssen und salzigen, ständig gegen das Schild anbrandenden Aufwinden weggewischt worden. Zum Glück gab es weitere Wegweiser, die uns von Abzweig zu Abzweig schließlich zu Mancinis Haus leiteten.

Es war ein einfaches, roh verputztes Einfamilienhaus mit grellrotem Ziegeldach, das sich nicht gerade als Visitenkarte für einen Makler empfahl. Dass sich überhaupt irgendwelche Kunden zu Angelo Mancini vorwagten, erschien uns unwahrscheinlich. Kaum hatten wir uns dem gewaltigen Eisentor vor seinem Haus genähert, rasten uns vier Bestien verschiedener Rassen und Größen entgegen. Einen Augenblick lang fürchtete ich, sie würden den zwei Meter hohen Zaun, an dem sie mit bleckenden Mäulern hochsprangen, überwinden und uns in Stücke reißen.

Umso verblüffender fiel der Auftritt des Hausherrn aus. Wir sahen, gewiss durch das mordlüsterne Geheul aufgestört, einen gut aussehenden Herrn in den Fünfzigern aus dem Haus treten, der uns mit einem Augenaufschlag, als wolle er den Himmel um die Bändigung seiner Bestien bitten, entgegenkam.

Angelo Mancini trug ein helles Leinenjackett, weiße Jeans über frisch geputzten braunen Slippern und schien sich damit abgefunden zu haben, dass sich die Hundemeute nicht im Mindesten um seine Ordnungsrufe scherte. Während er seinen Schlüssel endlos oft im Schloss des Gartentores drehte, entschuldigte er sich wortreich.

– Ich habe diese Monster adoptiert, seufzte er. Sie sind mir einfach zugelaufen. Aber inzwischen bin ich selber reif für eine Adoption.

Kaum hatte Angelo Mancini die Eisentür ein Stück weit aufgezogen, schlug meine Frau sie wieder zu, weil sich die vier Hunde mit offenen Rachen sogleich in den Türspalt drängten, als hätten sie den blonden Braten auf Lucynnas Arm für ihr Abendessen vorgesehen. Erst als der Hausherr die Hunde einen nach dem anderen an die Leine legte und sie in verschiedene Verliese seines weitläufigen Gartens abgeführt hatte, wagten wir, sein Anwesen zu betreten. Ganz offensichtlich waren diese Tiere nach den Prinzipien der – unter 68ern legendären – Schule von Barbiana erzogen worden: nicht eingreifen, keine Regeln vorgeben, die Natur ist der beste Erzieher!

Während Angelo Mancini sich mit einem mehrfachen Heben seiner schnurrbartgroßen Augenbrauen entschuldigte, verzog sich sein Mund zu einem melancholischen Lächeln; dabei zeigte sein Gesicht jene energischen Altersfalten auf Stirn und Wangen, die die Sonne den Mittelmeermenschen früher und schöner eingräbt als den Nordländern.

– Nennen Sie mich Angelo, sagte er.

Wir hatten ihm, dem dringenden Rat des Berliner Therapeuten gehorchend, zwei Flaschen seines Lieblingsgetränks mitgebracht: Ferrari extra brut. Angelo wog die beiden dickwandigen Flaschen liebevoll in der Hand.

– Ein Champagner aus dem Trentino, erklärte er, der es übrigens mit allen Edelsorten der französischen Konkurrenz aufnehmen kann!

Kaum hatten wir es uns auf den Korbsesseln in seinem »Salon« bequem gemacht, standen Sektgläser auf dem Tisch, und Angelo stieß mit uns an. Weder Lucynna noch ich waren Champagnerexperten, aber wir übten uns in italienischen Superlativen und taten es Angelo nach, der jeden Schluck des erlesenen Getränks ein paar Sekunden lang im Mund hin- und herbewegte und mit Tausenden von Sensoren zu befühlen schien, bevor er ihm den Weg durch die dem Gaumen nachgelagerten niederen Organe gestattete, die nichts mehr schmecken und fühlen.

Die Flasche war noch nicht leer, als Angelo uns von seinen Jugendjahren erzählte. Am besten schmecke ein Ferrari, wenn man ihn in einem Ferrari trinke! Ja, wir hätten recht gehört: in dem Rennwagen gleichen Namens! Die besten Jahre seines Lebens habe er mit »Ferrari im Ferrari« verbracht.

Er war als Chauffeur des Filmstars Raf Vallone mit der Aufgabe betraut gewesen, den Ferrari seines Chefs zu all jenen Drehorten zu überführen, zu denen der Meister sich lieber auf dem Luftwege begab. Natürlich schlug ein Ferrari, wenn Angelo ihn lenkte, jedes Flugzeug. So war er stets vor dem Chef am Ziel, meist mit einer blonden Mitfahrerin auf dem Nebensitz. Sie stiegen ohne zu fragen ein, wenn ich bei Rot an der Kreuzung hielt, behauptete Angelo.

Einmal in Schwung gekommen, entfaltete er bei der Erzählung seiner Jugendabenteuer den Charme eines immer noch nicht ganz geläuterten Casanova, der Verständnis dafür erwartet, dass er sich bei seinen Geschichten nicht immer an die Wahrheit halten kann. Umso verblüffter waren wir, als Angelo uns seine Frau Cindy vorstellte – eine grauhaarige, mit Sommersprossen übersäte Dame in den Siebzigern.

Cindy kam mit einem Tablett herein, servierte Earl Grey, englisches Gebäck und sprach Italienisch mit britischem Akzent. Auch wenn man die Hälfte von Angelos Berichten als Angeberei verbuchte, blieb ein Rätsel: Wie war es dazu gekommen, dass sich der ehemalige Casanova und wilde Chauffeur von Raf Vallone mit einer irischen Akademikerin verbunden hatte, die nach wohlwollender Schätzung gut fünfzehn Jahre älter war als er?

5

Das Häuschen des Therapeuten erwies sich als eine Art robinsonesker Gegenentwurf zu der Luxusvilla, die unser Frankfurter Freund in der Toskana unterhielt. Der Strom wurde von einem weitab liegenden Generator erzeugt, das Wasser wurde aus einer Zisterne hochgepumpt, Telefon gab es nicht. Angelo zeigte uns, wie man den Motor des Generators in Gang setzte, wie man den mit Gas aus der Flasche beheizten Boiler initiierte, wie man die Fensterscheiben aus den Rahmen löste und sie durch Mückengitter ersetzte. Was immer wir ihn fragten, Angelo antwortete mit der Ruhe eines Mannes, der für jedes Problem eine Lösung weiß. Non preoccupant!, sagte er. Ci penso io. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich darum! Erst nach Monaten und Jahren der Ernüchterung begriff ich, dass dieser Satz in aller Regel das genaue Gegenteil von dem bedeutete, was er aussagte. Die Ansage »Ich kümmere mich darum« musste hierzulande als Alarmsignal verstanden werden – sie war in aller Regel eine Garantie für das Weiterbestehen des Problems.

In den ersten Tagen freuten wir uns an der Bescheidenheit des L-förmig angelegten Bungalows, an seinem schnörkellosen Würfelstil, am Verzicht auf einen zweiten Stock und am Bekenntnis zum schlichten, rechteckigen Fenster. Das Fehlen eines Telefons empfanden wir als eine Befreiung vom städtischen Zwang zur ständigen Erreichbarkeit; Handys waren damals noch nicht verbreitet. Der schmucklose Bau schien, falls er denn von irgendeinem Prinzip jenseits der Sparsamkeit inspiriert war, von der Idee der Unauffälligkeit beseelt zu sein – eine frühe architektonische Antwort auf die Philosophie der »inneren Armut«, des »Null-Wachstums« und der »Nachhaltigkeit«, die damals den intellektuellen Diskurs der Nach-68er in den Berliner Szenekneipen zu beherrschen begann.

Mit abnehmender Begeisterung registrierten wir jedoch, dass wir uns abends, wenn der dieselgetriebene Generator Licht spendete, nur noch rufend verständigen konnten. Noch unangenehmer als der Lärm des Generators war dessen plötzliches Verstummen. Dann gingen alle Lichter aus, der Eisschrank hörte auf zu brummen, der Wasserhahn gab nur noch Gurgelgeräusche von sich, und der Abend verging im Schein von Kerzen und Talglichtern. Es gibt nichts Unromantischeres als ein Abendessen auf dem Land, dessen Kerzenschimmer einem solchen Ausfall zu verdanken ist.

Angelo hatte uns gewarnt: Landhäuser, die den größeren Teil des Jahres leer stünden, seien mindestens so kompliziert wie Operndiven. Leider stellte sich nur allzu bald heraus, dass er sich mit den Launen und Allüren des Generators nicht auskannte. Mehrfach musste ein anderer Mancini, nicht verwandt mit Angelo, den hochempfindlichen und übergewichtigen Kasten mit einem Lastwagen abholen, um ihn für teures Reparaturgeld wieder zum Dröhnen zu bringen.

Die Sonnenaufgänge aber, die wir in unserem neuen Domizil erlebten, stellten die Toskana in den Schatten. Jeden Morgen, wenn uns Lara mit einem ihrer berüchtigten Trillerschreie zum Arbeitsantritt mahnte, blickten wir in einen makellosen Himmel. Vor allem die Herzlichkeit und Kinderfreundlichkeit der Landbevölkerung nahm uns für unsere neu entdeckte Urlaubsgegend ein. Wo immer wir uns mit unserer Tochter zeigten, wurde sie vor uns begrüßt. Erst im Nachhinein fiel uns auf, dass Kinder in Berlin, die es nicht mindestens bis zur Gürtellinie der Erwachsenen gebracht haben, nicht wahrgenommen werden. In unserer neuen Umgebung wurden auch die Allerkleinsten gefeiert; jeder, ob jung oder alt, fühlte sich berufen, uns Lara aus der Hand oder aus dem Arm zu nehmen und sie – nicht immer zu ihrem Entzücken – herzhaft in die Backe zu kneifen.

Lucynna gehört zu den Frauen, die erst unter einer mediterranen Sonne ihre ganze Schönheit entfalten. Ihre Haut dunkelte schon am ersten Tag rasch und nachhaltig, als würde sie jetzt erst ihre natürliche Färbung annehmen. Manchmal, wenn ich im hereinbrechenden Licht der Morgensonne die hellen Flaumhaare an ihrem plötzlich dunklen Hals aufleuchten sah, fragte ich mich, ob es wirklich Lucynna war, neben der ich lag. Sachte, ohne sie zu wecken, zog ich das Betttuch von ihrem Körper, ließ meine Fingerkuppen über die Biegung ihres Halses und ihren unmerklich zitternden Rücken gleiten bis hinab zu der Stelle, wo die gebräunte Rückenlinie in die milchweiße Färbung ihrer Hüfte überging. Dort ließ ich meine Hand liegen. Wenn sie meiner Berührung antwortete, blickte mich manchmal wie eine Pupille, die sich sacht zusammenzog und wieder vergrößerte, das dunkle Auge zwischen ihren Schenkeln an.

In solchen Momenten war ich nie ganz sicher, ob sie noch schlief oder nur so tat. Sie liebte es, sich mir zu zeigen und mich fast ohne eigenes Zutun zu erregen, mein Begehren zu spüren und zu steigern. In schläfriger Neugier wartete sie darauf, was ich unternehmen würde, um sie mit meiner Leidenschaft anzustecken. Wenn wir dann nach jener Reise, die man nur zu zweit antreten kann und bei der man Raum und Zeit vergisst, schweißnass und nach Atem ringend nebeneinanderlagen, uns nur noch mit trägen, tastenden Berührungen unserer Nähe versicherten, fühlten wir uns unverletzlich in unserem Glück. Draußen, vor dem Fenster, streckten sich die Kirschbaumzweige ins Licht, ein unablässiges Zwitschern und Sirren erfüllte die Luft. Die zwei jungen Hunde, die uns zugelaufen waren, rochen an den Gräsern, zwei, drei erste Fliegen im Zimmer versprachen den Sommer. Der stürzende und taumelnde Flug eines Schmetterlings mit goldgelben, schwarz gepunkteten Flügeln schrieb eine Leuchtspur in das strahlend blaue Stück Himmel vor dem Fenster.

6

René, mein Frankfurter Freund mit dem fröhlichen Willen zum Luxus, hatte recht: Lucynna und ich sind ein eher unwahrscheinliches Paar, das sich auf den klassischen Marktplätzen der Liebe niemals gefunden hätte. Jene filmtauglichen Eröffnungsszenen, in denen sich die Protagonisten zum ersten Mal begegnen, einander tief in die Augen schauen und vor dem ersten gesprochenen Wort ihre Bestimmung erkennen, standen nicht am Anfang unserer Geschichte. Nicht die zufällige Partybegegnung, die schon in der ersten Nacht in einem sexuellen Feuerwerk endet, nicht der heftige Zusammenstoß beim wechselseitigen Ausparken, der die Unfallteilnehmer statt zum Polizeirevier vor einen Traualtar führt, nicht der heruntergefallene Handschuh, dessen Finder um die dazu gehörende Hand anhält. Das Gesetz aller erfolgreichen Liebesdramen, das Dramaturgen aller Zeiten skrupulös befolgt haben, besagt ja: Was an einer Liebe interessiert – und eine Darstellung lohnt –, sind die Wochen und Monate der Verzauberung und Entscheidung, die im Idealfall mit dem Tod eines oder beider Liebespartner enden. Der Erlebensfall der Liebe, die Jahre und Jahrzehnte, in denen das siegreiche Paar ein Haus baut, Kinder großzieht und sich über Fragen des Wickelns, Abwaschens und Heruntertragens von Mülltüten einigen muss, gehören nicht zu den bevorzugten Stoffen der Autoren.

Von Berufs wegen bin ich gehalten, mich mit dem anderen, dem hinteren Ende des Genres zu beschäftigen. Ein Scheidungsanwalt hat es nicht mit den beschwingten Anfängen einer Liebe zu tun, sondern mit dem vorhersehbaren Ende, den solche Anfänge in rund fünfzig Prozent aller Fälle nehmen. Meine Aufgabe ist es, den Liebesfilm meiner Mandantinnen gleichsam rückwärts laufen zu lassen – also mit den abgehängten Lampen, dem geteilten oder zerschlagenen Porzellan, dem Streit um Haus, Möbel und Kinder zu beginnen – und mich von diesem Ende aus in die kaum mehr vorstellbare Zeit vorzutasten, in der die Prozessgegner noch mit einem Herzklopfen auf den Anruf des Partners gewartet und fest geglaubt hatten, ein derart erbärmliches Ende könne nur anderen beschieden sein, niemals ihnen selbst!

Was meine Mandantinnen immer erst nachträglich und unter Tränen begreifen, sollten Standesbeamte, Eltern, Pfarrer den Heiratswilligen vor dem Jawort klarmachen: dass das Projekt einer lebenslangen Ehegemeinschaft ein Abenteuer mit extrem hoher Unfallrate ist. Fairerweise sollte die Gesellschaft denjenigen, die sich auf dieses Abenteuer einlassen, alle erdenklichen Hürden in den Weg legen, statt sie mit Champagner, Steuerprivilegien und kirchlichem Geläut in ihr vorhersehbares Unglück hineinzuwinken. Den Freiwilligen, die sich zu diesem Extremsport melden, sollten Pfarrer, Eltern, Standesbeamte lieber sagen: Lasst die Finger davon! Was ihr euch vorgenommen habt, ist das kühnste und nobelste Unternehmen, das die Liebe zu bieten hat, aber es gelingt nur wenigen. Nur wer gewarnt ist, hat eine Chance, dem Scheitern zu entgehen. Jawohl, es gibt sie, die lebenslange Liebe, aber dieses Glück wird nur denjenigen zuteil, die wissen, dass es fast unmöglich ist.

Da ich von »Mandantinnen« rede: Es ist wahr, ich ziehe Frauen ihren männlichen Leidensgenossen vor. Mit den Letzteren bin ich nur in Ausnahmefällen zurechtgekommen. Männern fehlt die Gabe, ihr Leiden auszudrücken, es zu inszenieren, es zu zelebrieren. Nicht, dass sie nicht ebenso wie Frauen unter einer Trennung leiden würden. Aber Männer liefern sich nicht aus, sie reden nicht, sie weinen nicht. Sie rühren mich ganz einfach nicht und bringen mich deswegen auch nicht dazu, in meinem Plädoyer über mich hinauszuwachsen.

Lucynna erschien an einem strahlenden Julitag in meinem Büro – ganz in Schwarz. Ich erinnere mich an den ersten Eindruck: Es war, als wäre ein schöner Schatten auf hohen Absätzen in mein Büro getreten. Allerdings wurde die Trauerkleidung, die man in Berlin zu jeder Jahreszeit und auch zu fröhlichen Anlässen trägt, durch gut gesetzte Aussparungen aufgehellt. Das schwarze Seidenhemd ließ Lucynnas Arme bis zu den Schlüsselbeinen nackt, der schwarze Rock endete hoch über den Knien. Ihre Augen, die je nach Lichteinfall zwischen Blau, Grau und Grün schillerten, schauten aus so weiter Ferne in die Welt, dass ich ihren Blick in einem Gespräch von immerhin vierzig Minuten nur zweimal fand.

Tatsächlich hätte ich ihre Vertretung beinahe abgelehnt, denn sie benahm sich wie ein Mann. Sie erzählte so gut wie nichts, geizte mit Details, brauste auf bei Fragen, die sie für indiskret hielt, verweigerte Antworten – sie spielte die langweiligen und durchschaubaren Männer-Machtspiele. Gleichzeitig fehlte ihrem Verhalten das Autoritätsgebaren, das ich von tief verletzten Männern kenne. Was ich vor mir sah, war die Ruine einer schönen jungen Frau, deren Fassung offenbar nur durch einen ausgeprägten Stolz aufrechterhalten wurde. Sie sprach schnell; ihre Äußerungen hatten etwas Eingeübtes; ganz offenbar wollte sie so rasch wie möglich zum Ergebnis kommen – zur Scheidung. Tatsächlich machte die ganze Art ihrer Schilderung auf mich den Eindruck, dass sie nicht gekommen war, um mir etwas zu sagen, sondern um mir etwas zu verschweigen. Nur wenn sie ihren Redefluss unterbrach, spürte ich etwas von der Katastrophe, die sie zu mir geführt hatte.

Was Lucynna mir erzählte, gab nichts von der Erschütterung preis, von der ihre Augen und ihre Hände sprachen. Meine Mandantin, eine Studentin der Archäologie, war wenige Monate nach ihrer Heirat zu dem Entschluss gekommen, sich von einem erheblich älteren Mann, einem Professor der Archäologie, scheiden zu lassen. Die Vorgeschichte folgte dem Muster einer amerikanischen Spezialität namens »Campusroman«: Attraktive Studentin verliebt sich in älteren Professor; älterer Professor lässt wegen attraktiver Studentin Familie mit ich weiß nicht wie vielen Kindern im Stich; kaum haben älterer Professor und attraktive Studentin geheiratet, entdecken beide, dass sie überhaupt nicht zueinanderpassen.

Nur dass in Lucynnas Fall noch etwas anderes passiert sein musste, etwas Unvorhersehbares, Extremes. Über die näheren Umstände und die Art dieses Ereignisses ließ sie mich im Ungewissen. Wann immer ich ihre ausweichenden Antworten auf den Punkt zu bringen suchte und ihr eine Formulierung vorschlug, gab sie ihrer Dutzendgeschichte eine neue Wendung. Ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass sie mich als eine Art Spiegel benutzte, in dem sie verschiedene plausible Trennungsgründe besichtigte, sie hin und her wendete, um endlich den zu finden, den sie mit ihrem Stolz vereinbaren konnte. Oder wollte sie sich am Ende gar nicht von ihrem Professor trennen? Wollte attraktive Studentin älteren Professor durch einen Scheidungsantrag nur zur Besinnung bringen? War es am Ende älterer Professor, der attraktive Studentin in die Wüste geschickt hatte?

Diesem Verdacht widersprach der Eindruck, dass meine Mandantin an einem Trauma litt, das sie nicht benennen konnte oder wollte. Als ihr Anwalt musste ich zumindest Klarheit über die Art der Scheidung gewinnen, die sie anstrebte. Was immer ich ihr an Alternativen vorschlug: sie schüttelte den Kopf. Sie wollte nur eines – rasch, endgültig und bedingungslos geschieden werden.

Tatsächlich habe ich dann meinen Prozessgegner und Vorgänger, Lucynnas »älteren Professor«, nur ein einziges Mal gesehen. Da er während der Verhandlung vornehm schwieg und mit allem einverstanden war, ist mir nur eine Art optischer Schock im Gedächtnis geblieben. Der Ehemalige war nämlich gar kein älterer Professor und sah auch überhaupt nicht aus wie ein Akademiker. Er war ein großer, kräftiger Mann im besten Alter, dem man eher einen Beruf der muskelbildenden Art – Gewichtheber, Turn- oder Schwimmlehrer – zutraute als das Sitzfleisch eines Forschers.

Obwohl ich Lucynnas Vertretung übernommen hatte, ist mir der eigentliche Grund für ihre Scheidung nie recht klar geworden. Auch nicht in den Jahren danach, als ich – in einem flagranten Verstoß gegen meine Grundsätze – Lucynnas Ehemann und Vater unserer Tochter Lara geworden war. Auf meine drängenden Fragen hin sprach sie stets nur von einem »Vorfall«, über den sie nichts weiter sagen wolle. Das Bild, das ich mir von meinem Vorgänger – und von Lucynnas Ehe mit ihm – machen konnte, blieb unwirklich, schemenhaft. Für Liebende, hatte Lucynna mir einmal gesagt, sei es das Beste, wenn sie nicht mehr voneinander wüssten als ihre Vornamen.

7

Der Strand von F. war damals noch nicht bis auf den letzten Zentimeter von privaten Betreibern zugestellt, die für 20 Euro am Tag zwei Liegestühle und einen Sonnenschirm vermieten. Auf der langen Strecke zwischen dem Hafen und dem ersten Felskap gab es nicht mehr als zwei oder drei Strandbetriebe, die erst Mitte Juni die ersten Schirme und Liegestühle aufstellten – der große Rest des Strands gehörte den Spaziergängern und den Vögeln. Wir, mit unserem weißhäutigen Kind, waren auf einen Sonnenschirm angewiesen und mieteten uns im nächstbesten Stabilimento ein. Das »Miracolo« vereinte zwei Eigenschaften, die es für uns attraktiv machten: Es war vom Hafen aus mit einem Buggy zu erreichen, und es hatte kaum Gäste. Unter der Woche waren wir mit der Eigentümerfamilie allein. Der Betrieb wurde von einem Haustyrannen namens Mauro geführt, der sich seines enormen Gewichts wegen kaum rührte. Den ganzen Tag lang saß er mit einem Strohhut auf dem Kopf auf einem fragilen, mit weißem Segeltuchstoff bespannten Sitz, einer Art Regiestuhl, und kommandierte von dort aus mit bellender Stimme seine Haussklaven herum – seine Frau, seine Tochter und zwei Söhne. Vom ersten Tag an begrüßte er mich als »Professore« – ein Titel, der in Italien großzügig verliehen wird – und bekundete mir, als ich seine Frage nach meinem Herkunftsland beantwortet hatte, sogleich jene Art von Sympathie für die Deutschen, vor der sich die Angehörigen meiner Generation fürchten. Er war Soldat in Afrika gewesen und ein Bewunderer von General Rommel. Mussolini, brüllte er mir ins Ohr, hat einen großen Fehler gemacht. Er hat Hitler am 1. September 1939 schmählich im Stich gelassen!

Erst allmählich lernte ich, solche Ansichten Mauros nicht allzu ernst zu nehmen. Denn sie wechselten fast täglich. So konnte Mauro dem Duce seine Anerkennung nicht versagen für die schlitzohrige Art, in der er den deutschen Führer hereingelegt hatte. Laut Mauro hatte Mussolini Hitlers ultimative Forderung, im September 39 gemeinsam loszuschlagen, mit einer kabarettreifen Nummer beantwortet: Er stehe jederzeit fest an der Seite Deutschlands, aber er verfüge leider weder über genügend Panzer noch Flugzeuge noch Waffen. Er werde seiner Bündnispflicht jedoch auf der Stelle nachkommen, wenn ihm die Deutschen 24000 Panzer, 800 Flugzeuge und 9000 Güterzüge mit Waffen aller Art über die Alpen schickten.

Bei der Erwähnung der 9000 Güterzüge klatschte Mauro sich vor Vergnügen auf die gewaltigen Oberschenkel und brach in ein prustendes Gelächter aus. Es war eine der wenigen Anekdoten aus Mauros Fundus, bei der ich mitlachen konnte. Insgesamt wurden seine zwischen den Extremen hin- und herschießenden politischen Neigungen durch einen Hang zum Anarchismus ausbalanciert. Er habe in seinem ganzen Leben immer nur zwei Parteien gewählt, erklärte er, entweder die faschistische oder die kommunistische, und meistens keine von beiden.

Lucynna schien er nicht zu bemerken – das blonde Kind mit den blauen Augen jedoch bezauberte ihn. Gelegentlich lockte er Lara mit einem Eis in der Hand zu sich und strich ihr mit überraschender Vorsicht über das Haar.

Meine Frau schützte mangelnde Italienischkenntnisse vor, falls Mauro sich doch einmal zu einem Wort an sie herabließ. Sie redete nur mit Mauros Frau Matilda.

– Was bildet sich dieser Fettkloß ein, schimpfte Lucynna, was hat er zu bieten? Niemand kommt in seine schäbige Hütte, um seinen Bauch zu bewundern und sein faschistisches Geschwätz zu hören! Man kommt hierher, um Matildas göttliche »Spaghetti alle vongole« zu essen, und nimmt sein Primatengebrüll in Kauf!

Die ganzen Ferien über verteidigte ich meinen Mauro gegen Lucynnas Mauro: den armen Strandwirt, der ums Überleben der Familie kämpfte, gegen den Haustyrannen, den Macho und Sklavenhalter, den Lucynna in ihm sah. Bis Mauro eines Tages auf das Haus zeigte, in das er sich abends nach getaner Arbeit mit seiner Familie zurückzog. Ungläubig blickte ich, seinem dicken Zeigefinger folgend, auf einen gewaltigen Zementbunker mit drei oder vier Terrassen, der sich in bester Lage an den Tufffelsen unterhalb des Städtchens lehnte – im gleichen Augenblick zerfiel der Popanz vom »armen, im harten Überlebenskampf verrohten Strandwirt« in meinem Kopf zu Rauch und Asche und erstand als Lucynnas Macho wieder auf. Das kleine Strandrestaurant entpuppte sich als Goldgrube, Mauro als Millionär; dank dieses unscheinbaren Holzbaus – und der erbarmungslosen Ausbeutung seiner Frau und seiner Tochter – war Mauro der reichste Mann des Ortes geworden.

Mauros »Miracolo« war das erste Beispiel, an dem ich das Alphabet des illegalen Bauens in Süditalien lernte, zumindest einige Buchstaben. Bei genauerer Betrachtung erwies sich seine Hütte nämlich als ein Wunder – als eine Art Mutterzelle aus Holz, Ziegel und Zement, die quasi selbsttätig, in einem unaufhaltsamen Prozess der Zellteilung, immer weitere An-, Aus- und Begleitbauten hervorbrachte. Der Erfolg dieses Baumodells ließ sich überall an den Hängen Latiums besichtigen. Man fängt, meist ohne Baulizenz, mit einem kleinen Holzschuppen an, für dessen Errichtung man ein paar Jahre später eine moderate Strafe bezahlt. Kaum ist der Schuppen legalisiert, macht man sich an den nächsten Schritt: den wiederum illegalen An- und Umbau. Ein Teil des Porticos wird geschlossen und dem Restaurant angefügt, der Zementboden mit handgefertigter Terrakotta ausgelegt, die Toilette mit Marmorkacheln verkleidet, der Geräteschuppen in ein Klein-Appartement umgewandelt. Und da nun auf einmal der Portico und der Geräteschuppen fehlen, müssen diese unentbehrlichen Räume natürlich hinter oder neben dem Haupthaus neu errichtet werden.

Falls die Bauaufsicht die wundersame Vergrößerung des Anwesens reklamiert, wartet man auf den »condono«. Es handelt sich um einen staatlichen Verzeihungsakt – eine Strafsteuer, die dem mittelalterlichen Ablasshandel der katholischen Kirche nachempfunden ist. Der Bausünder tut innerhalb einer festgesetzten Frist durch die Zahlung der Strafsteuer »Buße« und kauft sich damit von allen Sünden frei. Nach Zahlung des »condono« ist er frei von aller Schuld, vor allem frei, neue Sünden zu begehen. Und es gibt so gut wie keine Sünde, die – nach Zahlung eines entsprechenden Bußgeldes – nicht vergeben wird. Mit der Folge, dass der »condono« die Bausünden, die verziehen werden sollen, überhaupt erst hervorbringt. Schon die Ankündigung eines »condono« löst regelmäßig eine fieberhafte illegale Bautätigkeit aus. In kürzester Frist baut man Garagen, Zweithäuser, Villen, ja riesige Apartmenthäuser, um sie dann nachträglich, durch Zahlung des Ablasses, zu legalisieren.

Der dicke Mauro und seine Familie gehörten für Lara zu dem festen Personal, das damals ihr kleines Paradies zwischen dem Meer und Mauros Holzhütte bevölkerte. Sie lief oder robbte über den Strand, schaufelte sich mit beiden Händen Sand in den Mund, verspeiste ihn und schied ihn später wieder aus. Filterstücke von Zigaretten, verrostete Coca-Cola-Deckel, Marlboro-Schachteln waren für sie ebenso große Wunder wie Muschelschalen, ein verwaschenes Stück Holz, ein weiß gebleichter Stein. Sie untersuchte diese Dinge liebevoll, erst mit ihren Händen, dann mit ihrer Zunge, schob sie sich in den Mund und schluckte sie herunter.

Wenn sie müde wurde, hielt Lara im Schatten eines Liegestuhls ihren Mittagsschlaf. Es entzückte sie, wenn sie einen Vespafahrer dicht an der Wasserlinie am Strand vorbeipreschen sah, der seinen Hund ausführte, oder zwei Reiter, die mit ihren Pferden im Galopp über den nassen Sandsaum stoben und eine Wolke von glitzernden Tropfen aufwirbelten. Im Westen konnte man die Halbinsel Circeo sehen, die bei Sonnenuntergang über dem Meer zu schweben schien. Unter vielem Schnaufen, Fiepsen und Röcheln erzählte Mauro dem Kind, wie die Hexe Circe dort die Männer des Odysseus in Schweine verwandelt hatte. Er röchelte gefährlich, als Lara ihn fragte, ob er, Mauro, damals auch in ein Schwein verwandelt worden sei.

Im Süden, am anderen Ende des Sandstrands, gähnte wie ein dunkler Rachen die »Grotte des Tiberius« in der Felswand. In dieser Grotte, behauptete Mauro, habe der römische Kaiser seine sonderbaren Festgelage abgehalten. Und dann schilderte er uns, als wäre er dabei gewesen, wie der kahle, von Furunkeln geplagte Kaiser seine Gäste mit literarischen und philosophischen Rätselfragen gequält hatte. Zum Beispiel mit der Frage, unter welchem Spitznamen der Held Achilles unter seinen weiblichen Anhängern bekannt war. Oder welches Lied die Sirenen sangen, als Odysseus an ihnen vorbeisegelte. Mauro schüttelte vielsagend den Kopf, als ich ihn fragte, was mit den Gästen geschah, die nicht mit der richtigen Antwort dienen konnten. Aus Rücksicht auf das Kind wollte er über das Furchtbare schweigen, von dem er wusste.

8

Angelo nutzte unsere häufigen Besuche dazu, uns Fotos von anderen Häusern oder Grundstücken zu zeigen, über die er verfügte – Fotos von Häusern, bei denen der Strom aus der Steckdose und das Wasser aus der Leitung kam. Einige von ihnen waren zu mieten, andere zu kaufen. Da er seine Angebote eher spielerisch vortrug, als melancholischer Casanova, der aus Altersgründen von einem Ferrari auf den Landrover eines Immobilienvermittlers umgestiegen war, brachten wir es nicht über uns, seine Einladungen immer wieder abzulehnen. Zwar dachten wir nicht daran, uns in dieser oder irgendeiner anderen Gegend der Welt etwas zu kaufen, aber wir wollten Angelo nicht enttäuschen. So verabredeten wir denn mit ihm eine Rundfahrt zu seinen »ville e terreni«.

Zu Laras Entzücken tat er sein Bestes, seinen Landrover wie einen Rennwagen über Acker- und Feldwege zu jagen. Wie ein steuerbarer Fußball sprang das Gefährt über Furchen, Gräben, Stock und Stein hügelauf- und -abwärts – Lucynna hatte Mühe, sich an dem Handgriff über der Beifahrertür festzuhalten; ich, der ich auf dem Rücksitz saß und mit beiden Armen Lara festhielt, stieß mit dem Kopf immer wieder an das Autodach. Haine von Korkeichen oder Pinien rauschten an uns vorbei, Ruinen von verlassenen Bauern- oder Hirtenkaten, luxuriöse Stallungen eines steinreichen Rechtsanwalts aus Neapel, dessen Grundstück Angelo vermittelt hatte, dann wieder großflächige, grünende Äcker, die sich unerwartet in der Wildnis öffneten. Bis wir uns plötzlich mitten in einer Herde weißer Kühe fanden, die Angelo zu einer Vollbremsung zwangen und jeden Weg blockierten. Zu Hunderten umstanden sie den Verbrecher, der fast in sie hineingefahren war, und blickten uns aus trüben Augen an. Im Schritttempo fuhr Angelo durch die träge Masse von weißen Leibern hindurch, aus der sich immer wieder das eine oder andere Tier löste, stehen blieb, den Kopf zu uns zurückwandte und sich durch kein Hupen oder Fahren zum Weitergehen veranlassen ließ.

Das überraschende Ergebnis unserer Tour bestand in der Erkenntnis, dass es kaum attraktive Objekte gab. Die neu gebauten Villen, die Angelo uns gerühmt hatte, entpuppten sich als trostlose Kastenbauten; die älteren, aus Pietra, dem schönen Naturstein Latiums, errichteten Bauernhäuser oder Ställe waren in der Regel zu eng oder so verfallen, dass ein Ausbau sich nicht gelohnt hätte.

Dies ist nicht die Toskana, erklärte Angelo mit einem Lächeln, dem man die Ungeduld kaum anmerkte. Wegen der verspäteten Landreform und der chronischen Armut seiner Bauern gebe es in Latium nichts, was dem toskanischen Bauernhaus auch nur nahe komme: nicht diese glückliche Verbindung von rustikaler Einfachheit und Schönheitssinn, nicht den inzwischen weltweit bekannten Mix aus dickwandigen Mauern, holzverkleideten Decken und räumlicher Großzügigkeit, der die stadtmüden Reichen Europas und der USA anlockte – folglich auch keinen prägenden Stil, keinen Maßstab, keine Bauvorschriften, an denen sich die Neubauten hätten ausrichten können oder müssen.

Das einzige Objekt, das uns beeindruckte, war eine Villa, die hoch über dem Meer in einen Steilhang hineingebaut war. Die Außenwände waren mit Pietra verkleidet, die Innenausstattung zeugte von einem freien, städtischen Geschmack, der Ausblick war spektakulär, freilich auch der Preis. Bei der Besichtigung befremdeten uns zwei große Räume im Parterre, die offenbar als Schlafräume dienten. Die Böden waren mit handgemachtem Terrakotta gekachelt, die Wände frisch gestrichen, durch zwei große Fenster blickte man aufs Meer, doch die Decken beider Räume waren so niedrig, dass man sich nur mit eingezogenem Kopf darin bewegen konnte. Die Sache war so unerklärlich, dass ich Angelo eine Weile nicht zu fragen wagte, was es damit auf sich habe. Erst als er das Haus abgeschlossen hatte und wir wieder im Auto saßen, bat ich ihn, uns das Rätsel der absurd niedrigen Decken in dem sonst so gelungenen Haus zu entschlüsseln.

Eine Idiotie der Kommune, winkte Angelo ab und lachte leicht verlegen, aber alles in allem doch nur eine Kleinigkeit, an die man sich gewöhnt! Die Raumhöhe von 1,50 Meter erkläre sich keineswegs aus der Statur der Hausbesitzer, fuhr er fort, sondern aus dem Krieg zwischen Hausbesitzern und Gemeinden. In der Region sei es Usus geworden, dass Hausbesitzer, kaum hatten sie ihre Baulizenz erhalten, ihre Kellerräume alsbald in Wohnräume umwandelten und so die genehmigte Quadratmeterzahl ihres Hauses erhöhten. Um diesen Missbrauch zu unterbinden, hatte die Kommune die Vorschrift durchgesetzt, dass Kellerräume grundsätzlich die Höhe von eineinhalb Metern nicht überschreiten durften; allenfalls Zehnjährige sollten darin herumlaufen können, ohne sich Beulen an den Köpfen zu holen.