Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

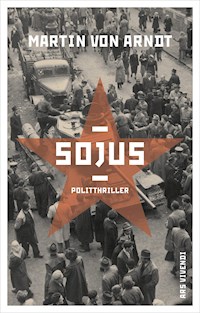

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

1956 - Ex-Kommissar Andreas Eckart wird von einem früheren Mitstreiter kontaktiert, der für den MI6 ein explosives Dossier erwerben will: ein ungarischer Geheimpolizist möchte sich in den Westen absetzen und bietet eine Liste mit den Namen von KGB-Agenten und Doppelagenten. Eckart lehnt zunächst ab. Doch dann erfährt er, dass er einen Sohn hat, von dem er bislang nichts wusste, und dass dieser unter dem Decknamen Sojus ebenfalls auf der Liste steht. Er lässt sich umstimmen und begibt sich auf eine heikle Mission nach Budapest, wo gerade die sowjetische Invasion in vollem Gange ist und die Stadt in Chaos und Gewalt versinkt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 397

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

MARTIN VON ARNDT

SOJUS

POLITTHRILLER

ars vivendi

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage März 2019)

© 2019 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten

www.arsvivendi.com

Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag

eISBN 978-3-86913-975-3

Inhalt

Teil 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Teil 2

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Teil 3

26

27

28

29

30

Epilog

Nachwort des Verfassers

Glossar

Personen

Zitate

Übersetzungen

Zur Aussprache der ungarischen Namen

Ganz herzlichen Dank an …

Der Autor

Союз нерушимый республик свободных // Сплотила навеки Великая Русь.

Славься, Отечество наше свободное, // Дружбы народов надежный оплот!

Знамя советское, знамя народное // Пусть от победы к победе ведет!

Der unverbrüchliche Sojus (Union) der freien Republiken einigte

Auf ewig die große Rus.

Rühme dich, freies Vaterland,

Feste der Völkerfreundschaft!

Die Fahne des Volkes, die sowjetische,

Möge uns führen von Sieg zu Sieg!

(Nationalhymne der ehemaligen Sowjetunion)

Teil 1

Im Traum war er den Menschen begegnet, die ihm nahestanden, und jeden hatte er gefragt: »Meinst du, dass ich verrückt bin und ins Irrenhaus gehöre?«

Alle hatten sich abgewandt und gesagt: »Ich weiß nicht, Jim, ich bin kein Arzt.«

Dann war ihm aufgefallen, dass auch Gott anwesend war, und er hatte ihm dieselbe Frage gestellt, und aus den Schatten hatte er Gottes tiefe dröhnende Stimme vernommen:

»Ich weiß nicht, Jim, ich bin kein Arzt.«

Robert Lowry, Lebendig begraben

1

Kaum ein Lüftchen. Die Palmen bewegten sich schwach im warmen Wind, der vom Meer aufstieg, sich an den ersten Häusern hinter dem Strand brach und, ohne jeden weiteren Schwung, nur mühevoll zur Innenstadt vordrang.

Der 14. Mai 1948 war ein schwüler Tag. Den Menschen auf dem Platz vor dem Dizengoff-Haus in Tel Aviv klebten die Kleider am Leib. Zahlreiche Männer hatten den Hut gezogen und fächelten sich Luft zu. Wer besonders galant war, tat dies auch für die Frau, die neben ihm stand. Jugendliche waren auf die Palmen geklettert, die den Platz belebten; über der Menge ragten die Schirmmützen von Offizieren auf und bildeten Gruppen. Es war ein Freitag, der Tag vor dem Sabbat. Israel wollte heute seine Unabhängigkeit ausrufen. Um auf die Befindlichkeiten der gläubigen Juden Rücksicht zu nehmen, musste man den Sabbat ehren; dies schien der einzige Weg, auch sie auf den neuen säkularen Staat zu verpflichten. Denn vielen Orthodoxen war er schon jetzt ein Dorn im Auge, weil sie glaubten, dass nur ihr Gott einen neuen Staat Israel begründen könne.

Ephraim Rosenberg lief der Schweiß an den Schläfen hinab. Er war viel zu warm angezogen: Hut, weißes Leinenhemd, Jackett, Krawatte, korrekt gebunden. Seit zweieinhalb Stunden wartete er darauf, dass irgendetwas passierte. In der Schai, dem israelischen Nachrichtendienst, hatte man sich um die Mittagszeit erzählt, dass David Ben-Gurion auf den Balkon des Dizengoff-Hauses treten und eine in aller Eile zusammengestoppelte Erklärung vorlesen würde, und so hatte sich Rosenberg, wie die meisten Mitarbeiter der Schai, auf den Rothschild Boulevard begeben. Obwohl vielen nunmehr zu dämmern begann, dass sich die entscheidenden Szenen im Gebäude selbst abspielen würden, zu dem sie keinen Zugang hatten, strömten doch immer mehr Menschen heran. Allmählich verlor Rosenberg die Sicht auf den Balkon des Gebäudes. Seine Augen zuckten nervös, instinktiv begann er sich nach Fluchtwegen umzusehen.

In den Jahren, in denen er in Berlin gelebt hatte, als untergetauchter illegaler Jude, der von sicherer Wohnung zu sicherer Wohnung gezogen war – sofern in den Tagen der Naziherrschaft überhaupt eine Wohnung sicher sein konnte –, war die Gefahr, von der Gestapo entdeckt zu werden, besonders von solchen Menschenmengen ausgegangen. Von einigen Verhaltensweisen, die er damals mühsam hatte einüben müssen, würde er wohl nie wieder lassen können, sosehr er sich auch bemühte, so viele Jahre auch vergingen.

Rosenberg war ein unscheinbar wirkender Mann um die fünfzig mit Hornbrille und dicken Gläsern, kaum mittelgroß. Er besaß ein weiches, beinahe mädchenhaft wirkendes Gesicht, das ihn immer um Jahre jünger hatte erscheinen lassen und nun einen Zug ins Matronenhafte bekam. Er trug blonde, fast nicht ergraute Locken, die vor allem im Nacken endlich wieder einen sauberen Schnitt benötigten, wie seine Kollegen frotzelten.

Er atmete oberflächlich und unruhig. Um ihn herum standen die Menschen so dicht gedrängt, dass ihm der Schweißgeruch Übelkeit verursachte. Lachen, Johlen und ein vielstimmiges Dröhnen lagen in der Luft. Autos hupten, Motorräder, die im Korso um den Platz fuhren, ließen ihre Maschinen aufjaulen. Alle Menschen trugen die gleiche weiß-graue Kleidung, die Masse verschwamm zu einer einzigen weiß-grauen Uniform.

Und dann fühlte er ihn einmal mehr: den Herzschlag, der Anlauf zu nehmen schien, der von innen am Knoten seiner Krawatte rüttelte. Er drohte zu ersticken. Stand wieder in der Menge auf dem Alexanderplatz, spürte einen Blick auf sich ruhen, sah den SS-Mann, der in jenen Jahren zu seiner Nemesis geworden war, und der nun, die Menge teilend, in seine Richtung watete. Rosenberg duckte sich instinktiv, zog seinen Hut tiefer, dann drängelte er sich durch die Masse, rempelte hier einen an, stieß dort einen beiseite. Er spürte, wie Hände seinen Jackettkragen zu fassen bekamen, hörte die Wut, die ihm in mehreren Sprachen entgegenschlug, doch immer wieder gelang es ihm, die Finger abzuschütteln. Er verlor seinen Hut, hatte Mühe, die Orientierung zu behalten, doch schließlich erreichte er das Ende des Platzes und begann zu laufen. Schnell und immer schneller. Lief gegen die Todesangst an, gegen die Jahre, die die Nazis ihm gestohlen hatten. Er stolperte über einen Zeitungsjungen und einen fliegenden Händler, rappelte sich wieder auf und hastete weiter. Er kam in eine Gegend der Stadt, die er kaum kannte. Er lief und lief, bis die Oberschenkel hart waren und ihn nicht mehr trugen, bis ein Kinderwagen, der aus einer Seitengasse geschoben wurde, unvermittelt seinen Weg versperrte und er, um ihn nicht umzureißen, eine abrupte Drehung vollziehen musste, ausglitt und in ein Gebüsch fiel. Er hörte den schrillen Schrei der Mutter oder des Kindermädchens, robbte tiefer in die Hecke, bis er allen Blicken entzogen war, und spuckte Galle.

Dann lag er minutenlang nur da und atmete gegen die Schmerzen in seiner rechten Körperseite an.

Der überlebenswichtige Reflex aus Berlin war längst zu einer Last geworden. Aber er wusste nicht, wie er sich von ihr befreien hätte können. Er war ein Überlebender, wie viele in dieser Stadt; und wie viele in dieser Stadt hatte er seine Familie in den Vernichtungslagern verloren. Nur er hatte überlebt. Was konnte ein Mensch mehr verlangen, ohne undankbar gegen seinen Schöpfer zu werden? Dafür war diese Last wohl ein angemessener Preis.

Das Jackett klebte an seinem Hemd, das Hemd auf der Haut. Er hatte bei Arella vorbeischauen wollen, seiner Verlobten, doch das konnte er nun vergessen, er musste heim, sich waschen, sich umziehen. Dann würde auch schon der Sabbat beginnen.

Auf seinem Fußmarsch nach Hause hörte er einen fernen Jubelschrei, und mit einem Mal war es, als wogte eine Welle durch die Stadt.

»Was war das?«, fragte Rosenberg einen Passanten, der ihn abschätzig musterte.

»Was wohl?! Entweder hat Maccabi ein Spiel gewonnen, oder wir haben einen eigenen Staat. – Mazel tov!«

Beider Blicke wanderten in Richtung des Meers, als würde ihnen von dort eine Offenbarung kommen.

Rosenberg sah, dass die Wohnungstür nur angelehnt war, jemand hatte sich am Schloss zu schaffen gemacht. Immer wieder hatte man ihm in der Schai eine Pistole angeboten, aber er hatte das verweigert. Er sah sich im Treppenhaus um, entdeckte den Stock, mit dem man die Luke zum Dachboden aufklemmte; er zog seine Schuhe aus, öffnete die Tür ausreichend weit, um hindurchschlüpfen zu können, dann tastete er sich vorsichtig durch den Flur, den Stock vor sich ausgestreckt. Am Morgen hatte er alle Vorhänge zugezogen, damit sich die Wohnung nicht unnötig aufheizte, und nun hatte er Mühe, sich im Halbdunkel zu orientieren. Er plante, die Räume zu sichern, einen nach dem anderen, wie man es ihm in der Berliner Kripo beigebracht hatte, doch er kam nicht weit. Im Wohnzimmer wurde ihm der Stock aus den Fingern geschlagen, und im anschließenden Handgemenge traf ihn eine Faust ins Gesicht. Er prallte mit dem Hinterkopf gegen eine Wand, glitt zu Boden und drohte das Bewusstsein zu verlieren, als eine Stimme ertönte, die ihn in die Gegenwart zurückbrachte. Sie war tief, knarzend, und er hatte sie seit einiger Zeit nicht mehr gehört.

»Wenn ein Kamel sehr klein ist, passt es durch jedes Nadelöhr.«

Als Rosenberg die Augen aufschlug, sah er, dass Vanuzzis Gesicht ein etwas aus der Form geratenes Grinsen zeigte. Dan Vanuzzi war Anfang vierzig, gut und gern zwanzig Zentimeter größer als Rosenberg, hatte einen athletischen Körperbau, dunkelblondes, kurzes Haar mit Silbersträhnen und wässrig-graue Augen, die tief im Kopf steckten. Ein schmaler Mund mit je einer perfekt symmetrisch stehenden Falte rechts und links.

»Was zur Hölle machen Sie in meiner Wohnung?«

»Abschließen, nicht zuziehen!«

Rosenberg knurrte verächtlich. Er nahm Vanuzzis hingestreckte Rechte und ließ sich hochziehen.

»Sie standen auf dem Platz vor dem Dizengoff-Haus, Ephraim. Ich habe Ihnen Zeichen gegeben, aber dann waren Sie plötzlich weg.«

»Und deshalb brechen Sie hier ein? Haben Sie ihn wenigstens gefunden?«

»Sagen wir, ich habe etwas gefunden …«

Es war Wochen her, als sie sich zum letzten Mal bei der Schai gesehen hatten. Anfang März. Vanuzzi hatte sich rar gemacht, man munkelte etwas von Auslandsmissionen, niemand wusste Genaueres.

»Wo ist Eckart?«, hatte Rosenberg Vanuzzi unvermittelt gefragt.

»Ich wundere mich auch, dass wir nichts von ihm gehört haben.«

»Sie wundern sich? Nach über einem Jahr Schweigen …?«

»Eckart ist Ihr Freund, nicht meiner.«

»Was sagen Ihre CIC-Kontakte?«

»Kommen Sie schon, Ephraim! Für die Amerikaner bin ich ein Landesverräter. Hab meine Fresse auf einer Zielscheibe platziert. Wer mich kennt, will mich so schnell wie möglich vergessen, bevor er selbst ins Fadenkreuz des CIC gerät.«

Rosenberg und Vanuzzi hatten sich Anfang 1947 auf einer heiklen Mission für den US-Heeresnachrichtendienst CIC in Europa kennengelernt. Zusammen mit Eckart, Rosenbergs ehemaligem Vorgesetzten aus Berliner Kripo-Zeiten, sollten sie in Tirol flüchtige deutsche Kriegsverbrecher jagen und den amerikanischen Behörden zuführen. Doch als sie feststellten, dass der CIC mehr daran interessiert war, das Know-how der Nazis abzuschöpfen, statt ihnen den Prozess zu machen, beschlossen die drei, die ursprüngliche Operation Rattenlinien zu ändern. Eckart spielte den Lockvogel für die Amerikaner, während sich Rosenberg und Vanuzzi nach Palästina absetzten. Dort gaben sie ihre in Europa gewonnenen Informationen an den israelischen Geheimdienst weiter, zu dem Vanuzzi beste Kontakte hatte.

Sie hatten verabredet, dass sich Eckart bei erster Gelegenheit melden würde, sobald er amerikanischen Boden unter den Füßen hätte – mit mehr als einer kleinen Gefängnisstrafe für sein eigenmächtiges Handeln hatten sie nicht gerechnet, schließlich war der CIC nicht daran interessiert, die Affäre hochzukochen. Eckart würde Mittel und Wege gefunden haben, Rosenberg eine Nachricht zu übermitteln, wo auch immer er sich befand. Sie hatten sogar in Nazideutschland einen effizienten Weg gefunden, kurze Informationen auszutauschen, ohne sich oder den jeweils anderen dabei zu gefährden. Es musste etwas passiert sein, das sie nicht vorhergesehen hatten – deshalb hatte Rosenberg im März das Gespräch mit Vanuzzi gesucht.

»Was könnte schiefgelaufen sein, Dan?«

»Alles. Alles könnte schiefgelaufen sein.«

»Sie meinen, Eckart ist tot?«

»Ich meine gar nichts. Ich weiß nur, dass er dem CIC damit gedroht hat, Amerikas dreckige Geschäfte mit den Nazis der Presse zu stecken. Wenn herauskommt, dass der Geheimdienst die Leute protegiert, die die Leichenberge in den Lagern zu verantworten haben … die Bilder dieser Leichen haben meine Landsleute noch sehr genau vor Augen …«

Vanuzzi hatte versprochen, auf seiner nächsten Mission in Europa Mitte März bezüglich Eckart Nachforschungen anzustellen. Inzwischen waren Wochen vergangen, ohne dass Rosenberg von ihm gehört hatte, und nun stand Vanuzzi einfach in seiner Wohnung.

Vanuzzi hatte dafür gesorgt, dass Rosenberg einen Posten bei der Schai bekam und den Nachrichtendienst im neu entstehenden Staat etablierte. Doch sie waren einander merkwürdig fremd geblieben. Über sich selbst hatte Vanuzzi wenig erzählt, außer dass er vier Geschwister hatte (oder vielmehr: gehabt hatte, denn seine beiden älteren Brüder waren bereits tot) und früh hatte erwachsen werden müssen als Kind neapolitanischer Einwanderer, die nie wirklich in Chicago und seiner Schlachthausindustrie angekommen waren.

Vanuzzis Stimme holte Rosenberg aus seinen Gedanken zurück: »Wenn ich gewusst hätte, wie schön Sie’s hier haben, wär ich schon früher eingebrochen.«

»Wo ist Eckart, Dan?«

Vanuzzi seufzte. Dann erzählte er, dass er noch einmal alle Stationen von Operation Rattenlinien in Tirol durchgegangen war. Sie hatten damals verbrannte Erde hinterlassen, Menschen waren ihretwegen gestorben. Er erinnerte sich an eine weibliche Kontaktperson Eckarts.

»Sie heißt Valentina. Ärmliche Hütte, haust da mit ihrem zehnjährigen Sohn. Ihr Mann war gebürtiger Italiener, sie spricht radebrechend Italienisch, oder was sie dafür hält …«

»Langweilig. Weiter!«

Vanuzzi sah sein Gegenüber an. Interessant, das hätte Eckart vermutlich auch so gesagt. Je länger er mit Rosenberg zu tun hatte, desto mehr erkannte er, welche Charakterzüge und Redeweisen die beiden voneinander übernommen hatten. Dann zog Vanuzzi ein Schreiben aus der Tasche und gab es Rosenberg. Es war Eckarts Handschrift. Er hatte den Brief an Valentina offenbar in einem Zug liegen lassen und aufs Kuvert geschrieben, der Finder möge ihn zur Post bringen, es handle sich um wichtige Informationen über Vermisste.

»Ein Wunder, dass der Brief Valentina erreicht hat – wenn Sie das in Chicago machen, können Sie froh sein, wenn sich der Finder damit nicht den Hintern wischt …«

Rosenberg sah auf, sagte: »Die USA hatten keinen Krieg im eigenen Land. Ich habe für die Vermisstenstelle des Roten Kreuzes gearbeitet. Menschen sind fünfzig Kilometer zu Fuß gekommen, um uns Briefe von Toten zu bringen. In einer Zeit, in der viele verzweifelt auf Nachrichten von Verwandten hoffen, ist so etwas möglich. Eckart hat darauf spekuliert – und es hat funktioniert.«

Rosenberg überflog die Zeilen. Es war eine Art Lebensbeichte, die Eckart für Valentina verfasst hatte. Doch kurz vor einem Seitenende brach das Schreiben plötzlich ab, ohne Verabschiedungsformel.

»Kein Papier mehr?«

»Keine Zeit, den Rest auszuformulieren. Sehen Sie sich den Umschlag an, Ephraim.«

Rosenberg erkannte zunächst nur die zwei Zeilen an den Finder des Schreibens und Valentinas Adresse. Dann sah er in einer Ecke die winzigen Buchstaben in Eckarts schwer leserlicher Handschrift:

In Genua angekommen mein Führungsoffizier Colonel Swartz ist da höre seine Stimme durch die Zugtoilette das Durchladen einer Maschinenpistole

Rosenberg drehte den Umschlag so lange in Händen, bis er sich davon überzeugt hatte, dass er keine weitere Information enthielt.

»Was bedeutet das?«

»Den worst case. Swartz wollte sich persönlich davon überzeugen, dass alles klappt.«

»Als er Eckart sieht, weiß er, dass er nur einen Lockvogel vor sich hat und ist außer sich … wie würde ihn Swartz beseitigen? ›Auf der Flucht‹ erschießen und die Leiche verscharren?«

»Zu viele Mitwisser: die Jungs vom CIC, die Eckart im Zug begleitet haben, wir beide …«

»Was dann? Tragischer Unfall auf der Schiffspassage nach Amerika?«

»Denken Sie nach, Ephraim: Tot nützt ihm Eckart gar nichts. Swartz ist klar, dass ich genauso viel über die amerikanischen Deals mit den Nazis weiß. Aber er geht davon aus, dass ich das Maul halte, solange er Eckart in seiner Gewalt hat.«

»Was macht das CIC mit Leuten, die drohen, klassifiziertes Material an die Presse weiterzugeben?«

»Psychiatrie!«

»Was …?«

»Töte nicht ihren Körper, töte ihren Leumund! Wenn Swartz Eckart in einen Knast sperrt wegen Landesverrat, ist die Gefahr zu groß, dass er dort plaudert und ihm irgendjemand glaubt. Die effizienteste Methode besteht darin, ihn in die Psychiatrie abzuschieben. Eckart bildet sich seine wilden Geschichten nur ein, weiß der Henker, was er in Europa erlebt hat! Niemand glaubt ihm. Und wenn doch, verfällt derjenige demselben Wahn. Wahnsinn ist bekanntlich ansteckend.«

Rosenberg schlug mit der Hand gegen die Wand. In der Stille, die entstanden war, hörte Vanuzzi durch die offen stehende Balkontür zwei Katzen sich im Hinterhof balgen.

»Ausgezeichneter Ansatz, Dan. Sie werden ihn in keine normale Psychiatrie gesteckt haben, die ist nicht ausbruchsicher. Gibt es in den USA Militärpsychiatrien?«

»Natürlich, ein halbes Dutzend allein an der Ostküste. Aber es ist nicht einmal klar, ob er überhaupt in den Staaten ist. Was, wenn sie ihn in Europa eingebuchtet haben?«

»Swartz will ihn unter Kontrolle halten, das kann er nur in Amerika. – Ich kenne einen in der Schai, der an Informationen über den CIC rankommen kann. Er schuldet mir ohnehin einen Gefallen …«

Vanuzzi spürte, wie ihm eine Schweißperle über die rechte Schläfe lief. Er zog seine Zigaretten hervor und bot Rosenberg eine an, obwohl er wusste, dass der mit dem Rauchen aufgehört hatte. Der Deutsche begann ihm auf die Nerven zu gehen. Seine Hartnäckigkeit in Ehren, aber warum konnte er nicht sehen, dass dies hier wirklich das Ende der Suche nach Eckart war?

Vanuzzi trat auf den Balkon hinaus. Er inhalierte den Rauch tief und blies ihn in kurzen Stößen aus. In der Ferne sah er die Sonne in einem Meer aus flüssigem Silber oder Blei verschwinden; sein Blick ging nach Westen in eine Landschaft, die nur noch aus Grautönen zu bestehen schien. Grau wie der Winter in Chicago. Er dachte daran, wie man Matt erschossen hatte, seinen ältesten Bruder. Er war zu schnell die Karriereleiter der Mafia hinaufgestiegen. Sie hatten seinem Vater einen Zettel mit dem Hinweis unter der Wohnungstür durchgeschoben, wo er die Hände, den Kopf und den Rest des Körpers finden würde. Schließlich musste man für ein Begräbnis alle Glieder wieder in einem Sarg zusammenbringen, das war man als Katholik dem lieben Gott schuldig.

Vanuzzi schnippte die Zigarette in den Hof. Er bekam Kopfschmerzen. Und eine Ahnung davon, dass es ihm nicht gelingen würde, Eckart in der Psychiatrie einfach verschimmeln zu lassen.

2

Dann begann der Krieg. Israel sah sich einer Koalition aus Ägypten und Syrien, dem Libanon, Jordanien und dem Irak gegenüber. Kaum dass sich der neue Staat gebildet hatte, musste er sich schon beweisen. Für die arabischen Nachbarn war er ein Stachel im Fleisch, der so rasch wie möglich entfernt werden sollte. Israel jagte von Sieg zu Sieg, und an manchen Tagen erschien es Vanuzzi, als würde sich sein neues Heimatland zu Tode siegen. Bis zum Waffenstillstandsabkommen im Juli 1949 war er in der Zentrale der Schai unabkömmlich. Anschließend mussten er und Rosenberg bei der Umstrukturierung der Nachrichtendienste helfen, aus der Schai sollte binnen Jahresfrist der Mossad werden.

Umso überraschter war er, als ihm Rosenberg Ende März 1950 mitteilte, dass er endlich die Psychiatrie gefunden haben könnte, in der Eckart sei, und bereits neue Identitäten konstruiert, Pässe gefälscht und Schiffspassagen für sie gebucht habe. Die Operation beginne in einem Monat.

»Anfang Mai bin ich in Europa, Ephraim.«

»Sind Sie nicht, dafür habe ich gesorgt. Es gibt keinen Grund, keine Entschuldigung und keinen Vorwand auszuweichen. Sie sind der israelische Staatsbeamte Ascher Zwi Levi auf einer Sondermission nach Washington. Alles andere ist unwichtig.«

Vanuzzi verdrehte die Augen. »Ascher Zwi Levi? Schlimmer kann’s nicht mehr kommen!«

»Sicher? Ich hätte mich auch als Ihre Ehefrau ausgeben können …«

Sie waren eine Woche mit dem Schiff unterwegs, bis sie schließlich in dem Städtchen im östlichen Maryland ankamen, wo die Psychiatrie lag. Es war ein beschaulicher Ort mit seinen fünfzigtausend Einwohnern, niedrigen, eng aneinandergedrückten roten Ziegelhäuschen im englischen Stil und einer Kirche, die aussah, als ob sie zweimal am Tag geschrubbt würde. Von ihrem Hotel downtown hatte Vanuzzi einen guten Blick auf die Bay mit ihren weißen Fischerbooten. Umgehend zog er die Vorhänge zu. Er war ein Kind der Metropole. Das hier war das Amerika der Kernseife, der Eisdielen und biederen High-School-Sportteams. Eine suburbane Idylle, die so gar nichts zu tun hatte mit dem Leben, das ihm vertraut war.

Zudem barg sie ein Problem: In einer Großstadt hätten sie Eckart aus diesem Laden geholt und wären einfach in der Menge untergetaucht. Hier verbreiteten sich Nachrichten in Windeseile, jeder Fremde, der in einem Hotel abstieg, war sofort stadtbekannt. Zwei Juden aus Israel auf der Durchreise nach Washington – das war wahrscheinlich das größte historische Ereignis, seit Fido, der Hund von Abraham Lincoln, auf den Platz vor der Town Hall gepinkelt hatte.

Rosenberg drängte darauf, sich noch am selben Tag die Örtlichkeiten anzusehen. Sie liehen sich das Auto des Hotelbesitzers und fuhren Richtung Oststadt. Merkwürdigerweise nahm hier der Verkehr zu – Vanuzzi stellte fest, dass sich die militärpsychiatrische Einrichtung mitten in einem geschäftigen Industriegebiet befand, was ihn mit den sonstigen Umständen versöhnte.

Sie parkten in einer Distanz, die ihnen einen guten Blick erlaubte, ohne selbst auffällig zu werden, und kurbelten die Seitenscheiben herunter. Der aufgeregte Balzlärm der Vogelstimmen aus dem Park, der das Gebäude umgab und einen eher vernachlässigten Eindruck machte, drang bis hierher. Rosenberg schniefte, schien kaum Luft durch die Nase zu bekommen. Dann nieste er mehrmals herzhaft und zückte sein Fernglas. Vanuzzi hatte seines bereits an die Augen gesetzt.

Ein grauer Klotz aus dem späten neunzehnten Jahrhundert, zwei Stockwerke hoch, mit zahlreichen schmalen, aneinanderklebenden Gebäudeteilen, die ihr je eigenes Walmdach trugen und nach hinten offenbar äußerst verwinkelt waren. Trotz des warmen Frühlingswetters schossen Rauchschwaden aus allen Kaminen. Rosenberg machte Vanuzzi auf das Tor und ein Wächterhäuschen aufmerksam: rechts und links davon je ein mit einem Gewehr bewaffneter Soldat, in dem Bretterverschlag befand sich ein dritter. Vanuzzi holte die Szene näher heran: Offenbar war gerade Fütterungszeit, denn er sah einen Hund am ausgestreckten Arm des Wachmanns nach oben springen.

»Könnte schwierig werden«, sagte Rosenberg unvermittelt.

»Was hatten Sie erwartet? Eine Einladung zum Picknick?«

Der Deutsche drehte sich brüsk zu Vanuzzi hin, doch noch bevor er etwas erwidern konnte, fluchte der: »Was zum Henker macht der Kerl da?«

Vor dem Wächterhäuschen war plötzlich ein Mann um die sechzig aufgetaucht, klein und gedrungen. Er trug ein dunkelgraues Sportjackett und schien einen Plausch mit den Soldaten zu halten. Bärtchen, Haare und Gesichtsschnitt von Errol Flynn, Augen und Nase von Mutter Eule … verflucht, Vanuzzi kannte ihn, aber woher …?

»Ein Besucher«, assistierte Rosenberg, »das wird es selbst in dieser Klinik geben.«

Plötzlich fiel es Vanuzzi wieder ein: das »Liebeskind von Errol Flynn und einer Schleiereule«. So hatte Colonel Swartz den Kerl damals genannt. Es musste kurz nach dem Krieg gewesen sein, sie wurden einander auf einem Internentreffen vorgestellt, als Vanuzzi noch als loyaler Gefolgsmann und einer von Swartz’ zuverlässigsten Special Agents galt. Als Mann für die heiklen Aufträge. Er hatte nicht lange mit der Schleiereule gesprochen, zu unterschiedlich waren ihre Welten, zu offen trat die Antipathie auf Vanuzzis Seite zutage, war der andere doch das erste Millionärssöhnchen, das er kennenlernte. Er war zwar nicht annähernd so blasiert, wie er sich die Reichen vorgestellt hatte, die für ihren Wohlstand selbst keinen Finger krumm machen mussten, doch dafür trug er eine etwas zu offensichtliche Gönnerhaftigkeit zur Schau. Vanuzzi fühlte sich behandelt wie ein Schulkind.

»Und was für ein Besucher!«, sagte er knurrend. »Liam Ciskey. Ein ehemaliger CIC-Agent. War in den Zwanzigern an der US-Botschaft in Berlin akkreditiert. Offiziell. Eigentlich war er für den Nachrichtendienst tätig. – Hey, kennen Sie ihn vielleicht, Ephraim?«

Rosenberg drehte an seinem Fernglas. Dann sagte er: »Eckart hatte einen amerikanischen Freund, der ihm damals aus Deutschland rausgeholfen hat, als die Gestapo unseren Laden übernahm. Hat mir hin und wieder von ihm erzählt, aber ich habe ihn nie gesehen … denken Sie, dass er das ist?«

»Ganz sicher. Die entscheidende Frage ist: Warum ist er hier?«

Sie starrten weiter durch ihre Ferngläser. Sahen, wie sich aus dem Haus eine junge Frau in einem Sommerkleid dem Mann näherte. Die Soldaten öffneten das Tor, Mann und Frau begrüßten einander. Ciskey deutete einen Handkuss an, dann hakte sie sich bei ihm unter, die Wachen salutierten, und das ungleiche Paar setzte sich in Bewegung.

Vanuzzi verfolgte die beiden mit den Augen. »Schleimer!«

»Aber einer, an dem wir dranbleiben sollten.«

Rosenberg startete den Wagen. Dann nieste er dreimal lautstark, bevor sie losfuhren.

Zwei Ecken weiter, an einer vom Fabrikverkehr stark frequentierten Kreuzung, winkte Ciskey ein Taxi herbei und stieg mit seiner Begleitung ein. Sie folgten ihnen downtown bis vor ein Café, in das das Paar eintrat.

»Mich kennt er nicht«, sagte Rosenberg und verließ den Wagen.

Das Lokal war bis auf den letzten Platz besetzt, für eine Kleinstadt brummte die Gastronomie in erstaunlichem Maße. Rosenberg steuerte den Tresen an, bestellte einen Kaffee und versuchte möglichst wenige Blicke auf sich zu ziehen, obwohl er der Einzige war, der stand. Er rückte so nahe wie möglich an den Tisch des Paares heran, doch die Stimmen der Gäste um ihn her schwirrten derart durch die Luft, dass er eher Ohrensausen als irgendetwas von Ciskeys Unterhaltung zu verstehen bekam. Nach einer Viertelstunde gab er auf und zahlte. Zurück am Auto, berichtete er Vanuzzi und schlug vor zu warten, bis das Café sich leerte oder die beiden wieder herauskämen. Etwas anderes blieb ihnen einstweilen nicht übrig.

Vanuzzi hatte begonnen, auf einem Block den vermuteten Grundriss der Psychiatrie zu skizzieren und die Hindernisse auf dem Weg zu Eckart zu notieren. Rosenberg starrte auf die Kritzeleien.

»Geht’s Ihnen gut, Ephraim?«

»Wieso?«

»Sie haben geschwollene Augen.«

»Ach das … wenn es Frühling wird, spielen bei mir Augen und Nase verrückt. In Israel ist es ein bisschen besser, aber in Deutschland war es manchmal kaum auszuhalten. Gestern ging’s auch hier wieder los.«

»Haben Sie das im Griff?«

»Es ist nicht ansteckend.«

»Das meine ich nicht. Aber sollten Sie anfangen zu niesen, wenn wir irgendwo im Hinterhalt liegen …«

»Können Sie mich notschlachten. Und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Café.«

Es leerte sich nicht, im Gegenteil. Rosenberg sah, dass mittlerweile auch der Tresen voll besetzt war. Ein regelrecht vergnügungssüchtiges Städtchen am Ende der Welt! Aber was sollte man am Ende der Welt auch sonst mit seiner Zeit anfangen?, dachte er.

Allmählich brach der Abend herein. Vanuzzi schien entnervt: entweder vom Hunger, der Warterei oder von der bloßen Tatsache, dass er sich zu diesem Trip hatte überreden lassen. Dann stutzte er. Rosenberg drehte sich dem Lokal zu, sah das Paar herauskommen. Ciskey winkte ein Taxi herbei, öffnete den Schlag und ließ die junge Frau einsteigen. Anschließend ging er in die Gegenrichtung davon. Rosenberg stieß die Wagentür auf, Vanuzzi hielt ihn am Mantelkragen fest.

»Moment, was soll das werden?«

»Was wohl? Er ist ein Freund von Eckart, was kann schon passieren?«

»Er ist vor allem ein CIC-Mann.«

»Gewesen.«

»Vergessen Sie nicht, dass es für mich extrem riskant ist, überhaupt in den Staaten zu sein.«

»Sie können im Auto bleiben und weiterschmollen. Oder essen Sie ein Pastrami-Sandwich, das hebt Ihre Laune.«

Rosenberg riss sich los. Er hatte Mühe, Ciskey, der trotz seiner Größe und seines Bauchumfangs schnell ausschritt, in der Ferne noch zu sehen, zumal es mittlerweile fast dunkel war. Die Straßenlaternen leuchteten schwach, funzelten wie erlöschende Sterne. Minuten später hatte Rosenberg den Eindruck, dass sie im Kreis gingen; er hätte nicht mehr sagen können, wie er zum Auto oder gar zum Hotel zurückkäme.

Dann verschwand Ciskey mit einem Mal aus seinem Blickfeld.

Rosenberg fuhr herum, blickte in die Seitenstraßen, hastete weiter geradeaus – der Kerl war wie vom Erdboden verschluckt! Der Blutdruck stieg merklich, sein Puls beschleunigte sich, er verfiel in einen Laufschritt, Schweiß trat ihm auf die Stirn.

Er hatte die Bewegung nicht kommen sehen, die ihn mit Schwung um die Ecke zerrte. Er knallte mit dem Gesicht gegen die Häuserwand, ein Brillenglas zersprang. Dann spürte er, wie ihn ein Gegenstand in seinem Nacken gegen die Mauer presste. Ein Regenschirm …?

»Wenn Sie mir schon folgen, sollten Sie das unauffälliger tun!«

Er suchte sich zu befreien, aber das erhöhte nur den Druck im Genick. Er hätte diesem Männchen eine solche Kraft gar nicht zugetraut.

»Technischer K. o., Kampf vorbei, Sie können aufhören, herumzuzappeln!«

Jetzt spürte Rosenberg, wie ihn der Angreifer routiniert nach Waffen abtastete und dabei seinen Ausweis entdeckte. Ein schlurfendes Geräusch, dann hielt der andere das Papier vermutlich ins Restlicht der Straßenlaterne.

»Ihr Pass ist eine Fälschung, guter Mann. Keine ganz schlechte Arbeit, zugegeben …«

»Mr Ciskey. Mr Liam Ciskey?«, presste Rosenberg hervor. Seine Lippen bewegten sich nur mühsam über dem Mauerputz.

»Ah, ich sehe, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht.«

Rosenberg fühlte, wie sein Nacken unwillkürlich etwas mehr Freiheit bekam.

»Kann ich mich jetzt umdrehen?«

»Aber langsam, ganz langsam!«

Es war ein Regenschirm. Ciskey hielt ihn wie einen Degen vor Rosenbergs Kehlkopf.

»Wir haben einen gemeinsamen Freund: Dr. Andreas Eckart.«

»Nie gehört.«

Auch ohne Eckarts jahrelange psychologische Schulung, die er ihm hatte zuteil werden lassen, erkannte Rosenberg, dass sein Gegenüber log.

»Nein? Seltsam. Weil er doch in der Psychiatrie ist, vor der Sie heute Nachmittag gewartet haben.«

Ciskey hatte mittlerweile den Schirm zu Boden gleiten lassen und gab Rosenberg den Pass zurück.

»Auch wenn es Sie überhaupt nichts angeht: Ich hatte ein Rendezvous mit einer Krankenschwester. Einer sehr hübschen Schwester, was Sie ja vom Tresen im Café aus gut sehen konnten. Schönen Abend!«

Ciskey wandte sich bereits zum Gehen, als Rosenberg beschloss, dass jetzt nur noch eine Überrumpelungstaktik helfen konnte.

»Mein Name ist Ephraim Rosenberg. Ich war Andreas’ Assistent bei der Kripo in Berlin. Danach bei der Politischen Polizei. Ich war bei Operation Rattenlinien dabei, ich …«

Durch eine schnelle Bewegung Ciskeys wurde er abermals mit dem Schirm gegen die Wand gepresst, diesmal von vorn, an der Kehle, und wesentlich vehementer.

Ciskey zischte wütend: »Lauter, dass die ganze Stadt uns hört …!«

Rosenberg begann nach Luft zu ringen, griff nach dem Kopf seines Gegenübers, suchte mit seinen Daumennägeln dessen Augenhöhlen. Ein unterdrückter Schmerzlaut, zwei, drei heftige Bewegungen, dann ein dumpfer Schlag, und das Gerangel fand ein jähes Ende. Der Druck wich, und Rosenberg spürte, wie der Körper vor ihm gegen den seinen fiel und mit einem Schlurfen zu Boden glitt. Im Gegenlicht erkannte er die Silhouette von Vanuzzi. Er hielt eine Pistole am Lauf.

»Was soll das, Dan?«, krächzte Rosenberg. »Ich hatte alles unter Kontrolle …«

»Sagte Hitler und schoss sich in den Kopf!«

»Haben Sie mich gerade mit Hitler verglichen? Und woher haben Sie die Waffe?«

»Ich bin Amerikaner. Glauben Sie, ich toure ohne Schießeisen durch mein Land?!«

Rosenberg verdrehte die Augen. Er wurde von einem Hustenanfall geschüttelt. Als er sich wieder beruhigt hatte, sagte er mit rauer Stimme: »Helfen Sie mir, ihn auf die Beine zu bringen.«

Sie packten jeweils einen Arm, hoben den schweren Körper mühsam an und trugen ihn wie einen Saufbold einer kleinen Grünanlage entgegen. Dort setzten sie ihn auf einer Bank ab. Immerhin schien niemand diese Eskalation mitbekommen zu haben.

Nach der dritten Ohrfeige kam Ciskey allmählich zu sich.

»Lucky Punch«, murmelte er, noch immer ein wenig orientierungslos, fuhr sich mit den Händen übers Genick und starrte zu Vanuzzi hinauf, der in voller Größe vor der Parkbank stand.

»Schau an, der bekloppte Italiener vom CIC …« Die Schleiereule schien angestrengt nachzudenken, aber vielleicht war sie auch nur auf der Suche nach einer Maus. »Vaticano …? Vaderetro …? Pinocchio …?«

»Ascher Zwi Levi, Sir«, erwiderte Vanuzzi. Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.

3

Die Stimme war greisenhaft und stand in auffälligem Widerspruch zu den jugendlich wirkenden braunen Haaren. Bisweilen stieß sie asthmatische Seufzer hervor, dann brach sie sich wieder an einzelnen Silben wie Lichtreflexe an feinen Wassertropfen. Die Konsonanten erstarrten, die Vokale erstarben, mehrmals schluckte die Stimme am Ende eines Satzes. Schließlich endeten die Worte in einem einzigen vehementen Schlürfgeräusch.

Vanuzzi fiel es schwer, sich auf das Gespräch der beiden Männer zu konzentrieren, denn die Frau am Nebentisch, die eine ganze Riege gleichaltriger weiblicher Wesen um sich geschart hatte, erregte immer wieder seine Aufmerksamkeit. Er bemerkte, wie seine Gedanken abschweiften.

Die Art, wie sie redete. Seine Schwester hatte ebenso gesprochen, wenn sie nervös war. Wenn er nach einer langen Zeit wieder nach Hause kam und sie ihm endlich alles erzählen konnte, was geschehen war, schnell, unkontrolliert, beinahe erstickend an ihrer Wortspucke. Manche seiner Jugendfreunde hatten ein Haustier gehabt, einen Hund, der ihnen bedingungslos folgte. Er hatte Becca.

Sie wohnten in einer Kellerwohnung in Little Italy. Die Wände waren feucht, sommers wie winters, sie konnten den Schimmel von den Tapeten kratzen. Seine Mom schickte ihre drei Jüngsten immer auf die Stiege vor dem Haus, damit sie an die Luft kamen. Ein Leben auf zwölf Treppenstufen. Lange hatte er es gehasst, auf seine kleinen Schwestern aufpassen zu müssen. Am liebsten wollte er mit den Jungs aus der Gasse spielen, aber Rachel, seine jüngste Schwester, verpetzte ihn regelmäßig bei den Eltern. Eines Tages stellte er fest, dass Becca zwar nicht Baseball spielen, dafür aber unermüdlich zuhören konnte. Und Worte fand, die sie viel reifer und erwachsener machten, die nicht zu ihrem wirklichen Alter zu gehören schienen.

Vanuzzi steckte sich eine Zigarette an. Er vermisste Becca, hatte sie seit Operation Rattenlinien nicht mehr gesehen. Sie hatte ihnen den entscheidenden Tipp gegeben. Ohne sie wäre alles anders gekommen, ohne sie würde er heute nicht einmal für die Schai arbeiten …

Er spürte eine Faust, die ihn spielerisch gegen die Schulter boxte.

»Achten Sie auf Ihre Deckung, Mr Vanuzzi!«, hörte er Ciskey sagen, »und wenn Sie uns mit Ihrer zwischenzeitlichen Anwesenheit beglücken könnten, müsste ich nicht alles zweimal erzählen.«

»Nennen Sie mich Dan.«

Rosenbergs Überrumpelungstaktik war erfolgreich gewesen. Ciskey hatte noch einige Minuten gebraucht, um abzuwägen, ob ihm diese neue Allianz helfen könnte, dann waren sie gemeinsam zurück ins Café gegangen. Es war merklich leerer geworden, man konnte jetzt einzelne Stimmen unterscheiden. Die drei Männer waren enger aufeinander zugerückt, um leiser zu sprechen. Jeder hatte ein Glas Bier vor sich, Ciskey zusätzlich einen Brandy. Immer wieder fuhr er sich über den Nacken und massierte ihn. Dabei schickte er Blicke zu Vanuzzi hinüber, die der mal als anerkennend, mal als nervös deutete.

Ciskey erzählte, dass er mehrere Wochen erfolglos versucht hatte, an jemanden aus der Klinik heranzukommen. Erst bei Schwester Charlotte sei es ihm gelungen, aber zu einem Plan, Eckart da rauszuholen, seien sie noch immer nicht vorgedrungen.

»Dann ist er wirklich da drin?«, fragte Rosenberg, hörbar erleichtert.

»Patient Eckart. Ein ›Chronischer‹, ja.«

»Was bedeutet das?«, wollte Vanuzzi wissen.

»Dass er auf Lebenszeit in dieser Einrichtung sein wird. Es ist eine geschlossene Psychiatrie. Man geht davon aus, dass die Insassen eine Bedrohung für sich oder andere Menschen sind.«

»Oder für die USA«, sagte Vanuzzi.

Ciskey nickte.

»Wissen Sie, wie es ihm geht, Mr Ciskey?«, fragte Rosenberg.

»Liam!«

Ciskey hob sein Glas auffordernd, und sie stießen an. Offenbar hatte die Schleiereule in ihrer Berliner Zeit die eine oder andere Sitte deutscher Kneipengemütlichkeit übernommen. Auch die, zu jedem Bier einen Schnaps zu kippen.

»Schwester Charlotte vermutet, dass sie ihm seit einiger Zeit einen Medikamentencocktail verabreichen, der ihn ins Nirwana katapultiert. Davor war er einigermaßen klar im Kopf. Das waren auch die Momente, die bei Charly Zweifel aufkommen ließen, ob alles mit rechten Dingen zugeht.«

»Charly?«, fragte Vanuzzi.

Ciskey zuckte mit den Schultern und sagte, dass sie so genannt werden möchte.

»Wie weit sind Sie mit ihr?«

»Sie ist meine Kontaktperson in der Anstalt, Ephraim. Bei ihr laufen die Fäden zusammen. Sie haben das Gebäude gesehen. Es ist vielleicht nicht Alcatraz, trotzdem ist es alles andere als einfach, da rein- und mit Andreas wieder rauszukommen. Vor allem in seiner Verfassung.«

Ciskey zog plötzlich eine Orange aus seiner Manteltasche und begann sie ungeniert mitten im Lokal zu schälen. Er bot sie mit den Worten »An orange a day …« an, doch Rosenberg und Vanuzzi lehnten ab und sahen einander irritiert an. Vanuzzi wandte sich dann Ciskey zu, der noch einen Brandy geordert hatte, und fragte: »Wie haben Sie’s erfahren?«

»Ein Brief von Andreas … ein Abschiedsbrief …«

Eckart hatte Ciskey geschrieben, kurz nachdem der Streit zwischen ihm und seinem CIC-Führungsoffizier Howard Swartz eskaliert war.

»Glaub nicht alles, was sie dir von mir erzählen, ich vermute, wenn du nur die Hälfte glaubst, wird das für dich schlimm genug klingen.«

Ciskey war sichtlich irritiert über diese Schlusszeilen. Er versuchte seinen alten Freund in Italien zu erreichen, aber vergebens. Dann hielt er sich an das CIC, wurde aber immer wieder abgewimmelt: Erst hieß es, Colonel Swartz sei ebenfalls in Italien, dann war er zwar in den USA, aber für niemanden zu sprechen. Als es Ciskey dann endlich gelang, Kontakt mit dem Colonel aufzunehmen, gab der ausweichende Antworten. Er wisse nicht, wo Eckart oder Vanuzzi abgeblieben seien, seinetwegen dort, wo der Pfeffer wächst. Doch wenn Ciskey beim CIC irgendetwas gelernt hatte, dann das: penetrant zu sein, so lange nachzubohren, bis das Gegenüber die Contenance verliert. Und Swartz verlor sie, wenn auch erst Mitte 1948. Er gab zu, dass sich Eckart in einer Psychiatrie befinde, und erklärte, dass die Konfrontation mit dem kriegszerstörten Deutschland und den ganzen Nazischergen Eckart verrückt gemacht habe. Er zeige deutliche Spuren von paranoider Schizophrenie. »Lass mich ihn besuchen«, insistierte Ciskey, aber Swartz beendete das Gespräch brüsk mit dem Hinweis, dass Eckart in den besten Händen sei, das CIC lasse sich schließlich bei Veteranen nicht lumpen; und er warnte ihn, die Sache wieder aufzurühren, um seinet- und Eckarts willen.

Konnte Ciskey das glauben? Wollte er das glauben? Sicher, der letzte Brief seines Freundes klang eigenartig, verworren, als wäre er in Europa zwischenzeitlich in seine ganz eigene Sphäre abgetaucht. Doch natürlich kannte Ciskey auch die Sprachregelungen des CIC, wusste, dass paranoide Schizophrenie auffallend häufig bei Ex-Agenten konstatiert wurde, die mit besonders heiklen Aufgaben betraut waren und die Klappen nicht halten konnten.

Mehr erfuhr er jedenfalls von Swartz nicht. Ihre Freundschaft zerbrach.

Dann dauerte es noch einmal anderthalb Jahre und bedurfte ganz neuer Höhenflüge in Sachen Penetranz, bis Ciskey herausfand, wo sich Eckart befand. Es genügte nicht, selbst beim CIC gewesen zu sein, um an solche Informationen heranzukommen, man brauchte schon zur rechten Zeit das rechte Druckmittel – von dem ihm, wie er schmunzelnd erzählte, aus dem Erbe seiner verstorbenen Mutter ein wenig zur Verfügung stand.

Als er in dem kleinen Städtchen in Maryland angekommen war, stellte sich heraus, dass die Anstalt noch intensiver abgeriegelt wurde als befürchtet. Nach zwei Wochen beschloss er, aus dem Hotel in eine kleine Wohnung überzusiedeln, die er kurz entschlossen angemietet hatte. Mehr als hin und wieder einen Blick auf ein paar der Insassen, die in den Park durften und dabei von ihren Pflegern eskortiert wurden, konnte er aber nicht erhaschen. Und unter diesen war niemals Andreas Eckart.

Dann fiel ihm eines Tages Schwester Charlotte auf.

Er folgt ihr in eine kleine Bäckerei. Der Zufall will es, dass sie an dem Tag ihre Geldbörse zu Hause vergessen und nun keinen Cent für den Bus zurück hat. Sie bittet den Bäcker darum, telefonieren zu dürfen, aber offenbar erreicht sie niemanden. Er spricht sie an, ganz Gentleman, er habe von ihrem kleinen Malheur gehört und würde sich glücklich schätzen, ihr mit ein wenig Geld für die Busfahrt aushelfen zu dürfen. Zunächst zögert sie, doch dann willigt sie ein. Er begleitet sie zum Bus, hilft ihr einzusteigen, er …

»Porca Madonna!, Liam«, Vanuzzi verdrehte die Augen, »wenn Sie jetzt auch noch beschreiben, was sie an dem Tag trug …«

»Einen zartrosa Übergangsmantel, dazu dunkelbraune Winterstiefel, die ausgezeichnet zu der Farbe ihrer Augen …«

Vanuzzis Stirn senkte sich vehement in Richtung Tischplatte. Rosenberg lachte schallend, Ciskey stimmte ein – und bestellte noch mehr Brandy.

Es war offensichtlich, dass Charly bedrückt war, und so wartete er anderntags wieder vor dem Anstaltstor, bis sie Feierabend hatte, und lud sie in eine Milchbar ein. Offenbar rannte er bei ihr offene Türen ein. Sie sprach von einem Fall, bei dem Diagnose und Medikamente nicht zueinanderpassten. Der Patient erzähle eigenartige Geschichten aus Deutschland, berichte von Vertuschungen, die die amerikanische Regierung zu verantworten hätte. Geschichten, die von den anderen Pflegern als Wahnphantasien abgetan würden, sie aber nach und nach mit Skepsis erfüllten. Skepsis, ob in dieser Anstalt alles mit rechten Dingen zugehe. Auch ohne dass sie einen Namen nannte, identifizierte Ciskey seinen alten Freund Eckart.

»Das heißt, sie ist nicht eingeweiht in die Absichten von Swartz, sie weiß nicht, warum Andreas da drin ist?«, fragte Rosenberg.

»Definitiv nicht. Die Schwestern bekommen Diagnose und Medikamentenplan mitgeteilt, dann nur noch Anweisungen, wann und bei wem Elektroschocks fällig werden. Die meisten interessieren sich auch nicht für mehr, es sind gemeingefährliche Schizophrene, die besonders streng bewacht werden müssen, fertig. Und siehaben genug damit zu tun, tobende Patienten zu ›bändigen‹.«

»Das übernehmen die Frauen?«

»Nein, dafür haben sie Pfleger. Ehemalige Marines, die ansonsten unehrenhaft entlassen würden. Man gibt ihnen die Chance, sich in der Anstalt zu rehabilitieren. Kerle wie Bäume, die sich einem Schnellkursus Psychiatrie unterziehen.«

Ciskey kippte seinen Brandy in einem Zug und gab Handzeichen in Richtung des Kellners. Er hatte bereits eine Aura von Orangenduft und Schnaps um sich.

»Charly sieht ständig Hämatome. Die meisten Pfleger sind Sadisten, die Spaß daran haben, die Schwächsten zu quälen. Niemand bekommt Besuch, niemand eine Möglichkeit, etwas an seiner Situation zu ändern. Wer da drin ist, ist da lebenslang.«

»Aber können wir ihr vertrauen? Ist Charly eine Militärschwester, hat sie für die Army gearbeitet?«

»Sie meinen im Lazarett? Nein, sie ist gerade mal neunzehn, den Krieg kennt sie nur aus Erzählungen, Ephraim. Dass sie überhaupt in der Anstalt arbeitet, liegt an der Personalpolitik im Verteidigungsamt, Stellenkürzungen allenthalben. Ein paar normal ausgebildete Pflegekräfte brauchen sie eben doch, aber es gibt fast keine Militärschwestern mehr. Also müssen sie Externe holen. Bei denen die Hirnwäsche der Army noch nicht greifen konnte …«

Rosenberg nickte. Dann sah er zu Vanuzzi hinüber, der schon seit Minuten auffällig geschwiegen hatte.

»Dan?«

Der Angesprochene rutschte auf seinem Stuhl hin und her, rauchte betont langsam eine Zigarette an. Dann sagte er: »Gibt es so eine Art Chefarzt? Ist der eingeweiht?«

»Davon müssen wir ausgehen.«

»Und wer sagt uns, dass Eckarts Hirn nicht wirklich Gemüse ist?«

Rosenberg fuhr auf. Ciskey zog ihn mit sanfter Gewalt zurück auf den Stuhl.

»Er hat keine psychiatrische Vorerkrankung, oder? Gut, es gibt dieses Trauma aus dem Ersten Weltkrieg, die Jahre, in denen er deshalb morphiumsüchtig war. Aber beides hatte er im Griff … Charly ist sich sicher, dass es die Medikamente sind. Als sie den Chefpsychiater darauf anspricht, raunzt der sie an, dass sie sich um ihren Dreck scheren soll, wenn sie ihren Job behalten will.«

»Und? Will sie ihren Job nicht behalten? Warum hilft sie uns?«

»Ruhm und Ehre, Dan«, sagte Ciskey mit ironischem Unterton. »Na, mag sein, mein Charme und meine Überzeugungskraft haben einiges dazu beigetragen. Aber fragen Sie sie doch morgen selbst. Selber Ort, selbe Zeit wie heute. Ich finde ohnehin, Sie sollten einander in einem kleinen Infight kennenlernen, Gentlemen.«

Ciskey ließ es sich nicht nehmen, noch einen Brandy zu kippen und die Zeche allein zu bezahlen.

Rosenberg und Vanuzzi gingen zu Fuß zurück, um frische Luft zu schnappen. Den ganzen Abend waren kurze Schauer über die Stadt gezogen, die Nacht war frisch, beide sogen die gereinigte Luft tief ein. Vanuzzi schlang sich seinen Mantel enger um den Körper und stellte den Kragen auf. Aus den Gullydeckeln konnten sie Dampfschwaden aufsteigen sehen, als sie entlang eines Bachlaufs ins Hotel zurückkehrten.

»Haben Sie das vorhin ernst gemeint? ›Dann ist er wirklich da drin?‹ Ich meine: Wie sicher waren Sie sich denn bisher, Ephraim?«

»Nun ja … Wie sicher man sich über ein Ausschlussverfahren aus Tausenden von Kilometern Distanz eben sein kann.«

Vanuzzi blieb erbost stehen. »Wir sind Tausende von Kilometern gefahren, um einem Schatten hinterherzujagen?«

Auch Rosenberg hatte angehalten. Die beiden Männer standen wenige Meter voneinander und starrten in den Bach. Dann sagte Rosenberg unvermittelt: »Einer Überlieferung nach soll der chinesische Dichter Li Bai ertrunken sein, als er in berauschtem Zustand versucht hat, das Spiegelbild des Mondes auf einem Fluss zu umarmen. Wär das nicht auch was für Sie?«

»Da würde mir kurz vorm Tod etwas Besseres zum Umarmen einfallen.«

Pause. Die beiden nahmen ihren Nachhauseweg wieder auf.

»Als ich während der Shoah im Untergrund gelebt habe, musste ich mich jahrelang vor der Gestapo und den Greifern verstecken, den Juden, die andere verpfiffen haben, um den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen … Ich zog also von Haus zu Haus, immer nur kurze Zeit an einem Ort, um die Leute nicht zu gefährden, die mir Unterschlupf gewährten … und ich hatte viel Zeit, über meinen eigenen Tod nachzudenken. Und darüber, wie ich gern sterben würde.«

»Und wie würden Sie gern sterben?«

»›Wie‹ kann nicht die Frage sein, eher ›wo‹. Nämlich überall, nur nicht hier.«

4

Anderntags gingen sie zunächst getrennter Wege. Vanuzzi streifte durch die Läden für »Männerbedarf«, deckte sich mit Dietrich, Brecheisen und allem ein, was ihm für eine nachrichtendienstliche Befreiungsaktion sinnvoll erschien und in seinem alten Army-Rucksack Platz fand. Rosenberg lieh sich abermals den Wagen des Hotelbesitzers.

»Wird das eigentlich gehen?«, fragte Vanuzzi, als sie auf dem Weg zur Psychiatrie waren. »Ihre Brille hat ganz schön was abgekriegt im Clinch mit Ciskey.«

»Der kleine Sprung im Glas … ich lasse ihn reparieren, wenn wir wieder in Tel Aviv sind.«

Falls wir je wieder nach Tel Aviv kommen, dachte Vanuzzi.

Selber Ort, selbe Zeit: Charlys Schichtende. Sie konnten einander gar nicht verfehlen. Und doch: Sie warteten zehn, fünfzehn, zwanzig Minuten, aber weder Ciskey noch die Krankenschwester ließen sich blicken.

»Hab ich da irgendwas falsch verstanden?«, fragte Rosenberg schließlich.

Vanuzzi drehte am Fernglas. »Werden wir gleich sehen. Hier kommt ›Charly‹.«

Die junge Frau ging auf das schmiedeeiserne Eingangstor zu, der Wächter öffnete ihr einen Flügel.

»Was tut sie?«

»Blickt sich um, hält ein Schwätzchen mit den Wachen. Zupft nervös an ihrer Brille herum, sieht auf ihre Uhr. Ciskey hat augenscheinlich nicht nur uns versetzt …«

»Oder es ist ihm etwas passiert.«

»Dazwischengekommen, meinen Sie wohl. Vielleicht eine noch jüngere Frau.«

»Oder Ihr Pistolenkolben in seinem Nacken.«

Vanuzzi schnaubte verächtlich. Dann sagte er: »Und nun ist es auch ihr zu blöd, noch länger zu warten. – Haben wir eigentlich Ciskeys Adresse?«

»Haben Sie ihn danach gefragt?«

»Folgen wir ihr.«

Rosenberg fluchte laut. »Das hilft uns auch nicht. Sie kennt uns nicht, sie wird uns nicht trauen. Ohne Liam kommen wir hier nicht weiter.«

»Wir folgen ihr trotzdem, vielleicht versucht sie ihn anzurufen. Oder sie geht direkt zu ihm nach Hause.«

Rosenberg ließ den Motor an. Sie fuhren ihr in einigem Abstand hinterher, bis sie in einen Bus stieg. Dann folgten sie dem Bus, der sie in einem Wohnviertel am Südende der Stadt ausspuckte. Schwester Charlotte schlenderte müßig an frisch getünchten Häusern und winzigen Vorgärten vorbei, die für Vanuzzi alle gleich entsetzlich aussahen. Sie grüßte nach hier und da, hielt dann auf ein Haus zu, schloss die Tür auf und wurde von der Schwärze, die im Inneren auf sie zu lauern schien, vollständig verschluckt.

»Die Welt ist in einer Garage abgestellt worden und schimmelt und rostet vor sich hin.«

»Was …?«

»Immerhin wissen wir jetzt, wo sie wohnt.«

»Entzückend«, Rosenberg fluchte erneut, »das hat uns eine Dreiviertelstunde gekostet!«

»Dabei hätten wir sie mitnehmen können, dann hätte sie das Busgeld gespart.«

Sie klapperten die Hotels downtown ab. Zum Glück war Ciskey eine Erscheinung, die leicht zu beschreiben und nicht weniger leicht in Erinnerung zu bringen war. Außerdem kam ihnen der Umstand zugute, dass es nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten im Städtchen gab.

Ein Portier konnte sich an die Schleiereule genau erinnern, weil sie ihm den besten Weinbrand-Umsatz seit Langem beschert hatte.

»Er hat Ihnen bestimmt eine Adresse hinterlassen, falls Sie ihm Post nachschicken müssen?«, fragte Vanuzzi.

»Mein Gott, ja, aber wo ich die habe …«

Der Portier zog eine Schublade aus dem Counter, die bis oben gefüllt war mit Notizen, Rechnungen und Werbezetteln. Als neue Gäste eintrafen, zogen sich Rosenberg und Vanuzzi damit zurück und sahen das ganze Papierchaos durch.

»Glauben Sie, dass er mit seinem richtigen Namen eingecheckt hat, Dan?«

»Ich glaube gar nichts. Aber ich weiß, dass es selbst für einen ehemaligen CIC-Mann nicht ganz leicht sein dürfte, seinen Ausweis zu fälschen. Und für die Hotelanmeldung brauchte er den.«

»Es sei denn, ein wenig Geld hat ihm auch hier den Weg bereitet.«

Vanuzzi stutzte, zog einen Zettel hervor und sagte: »Nein.«