11,99 €

Mehr erfahren.

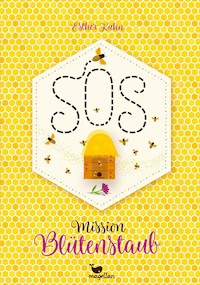

- Herausgeber: Magellan Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Der Garten ist verkauft! Die Nachricht trifft Hugo völlig unvorbereitet. Nicht nur, dass der Schrebergarten das Einzige ist, was ihm von seinem Opa geblieben ist, dort lebt auch sein Bienenvolk. Während Hugo verzweifelt nach einem neuen Zuhause für seine summenden Freunde sucht, traut Merle ihren Augen nicht. Eine Biene sendet ihr Notsignale. Was sollte das Insekt ausgerechnet von ihr wollen? Denn für Merle sind Bienen wegen ihrer Allergie vor allem eins: gefährlich! Deshalb sollte sie die Botschaften am besten ignorieren. Doch die Biene lässt nicht locker …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 313

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Inhalt

Der Honigladen

Die langweiligsten Ferien aller Zeiten

Die Entführung

Staatsfeind Nummer 1

Etagenbrüder

SOS

Das Geheimfach

Fibie

Geschäfte

Der heimliche Ausflug

Das Versteck

Ertappt

Der Zukunftsdieb

Ein seltsamer Kunde

Der Turm der Hoffnung

Parzelle 17

Der Geist

Die rettende Idee

Der Schlüssel

Donnergrollen

Die Tante aus Buxtehude

Lügen haben kurze Beine

Samiras Vision

Die Geheimaktion

Etagenwettlauf

Die Bande der Bienenretter

Alles seltsam

Verfolgungsjagd

Eine ernste Sache

Schöne Überraschung

Die Einweihungsparty

Jays Einsatz

Hexennacht

Nix mimimi

Ein bisschen Spaß muss sein

Die Standpauke

Die falsche Freundin

Der Brief

Alles fake

Hugo

Der Tag X

Jetzt ist Schluss

Zwölf Uhr mittags

Ein Schwur ist ein Schwur

Mission Blütenstaub

Die Maske

Der Plakattanz

Goldenes Feuer

Tausend Flügelschläge

Das Angebot

Gruppenkuscheln

Ich bin du

Zwei Monate später

Der Honigladen

Hugo

»Hugo Kalinski!«

Die blöde Berta. Ich stehe mit dem Fahrrad an der roten Ampel und kann weder vor noch zurück.

»Komm mal hier rechts rausgefahren, Freundchen«, sagt sie, während sie einem alten Opel im Vorbeigehen ein Knöllchen unter den Scheibenwischer klemmt. »Ich möchte mal einen Blick in deinen Anhänger werfen.«

Rot.

Immer noch Rot.

Dunkelrot.

Orange.

Endlich!

Grün.

Ich trete in die Pedale und gebe Gas.

»Hugo. Bleib stehen!«, höre ich sie keifen, während ich mich so schnell wie Flash aus dem Staub mache. Dass die alte Doofitesse mich nicht einfach in Ruhe lassen kann. Dabei kann sie mir gar nichts Illegales nachweisen. Ich bin doch nur ein Junge, der mit seinem Fahrrad spazieren fährt.

So eine verdammte Schweinepest.

Jetzt muss ich auch noch einen Umweg zur Krämergasse fahren, unten am Fluss entlang, damit ich ihr nicht noch mal in die Arme laufe. Ich beeile mich, denn meine Kunden sind Pünktlichkeit gewohnt. Vor allem Frau Meister, die jeden Samstag Punkt neun Uhr da ist, wenn ich meinen Laden öffne.

Schon von Weitem sehe ich sie an der Brücke stehen.

»Frau Meister«, rufe ich und strample den kleinen Pfad vom Ufer hinauf in die Krämergasse.

Oben angekommen, steige ich völlig außer Atem ab und hänge das Pappschild mit der Aufschrift »Hugos Honigladen« schön sichtbar vorne an meinen Lenker.

Meine Lieblingskundin lächelt mir entgegen.

»Sie sehen heute Morgen echt bunt aus. Steht Ihnen«, sage ich. In Wahrheit sieht sie echt schräg aus. Sie trägt lila Pluderhosen, einen orangen Poncho und einen grünen Hut dazu. Die Arme muss farbenblind sein oder verrückt. Aber wer Kunden gewinnen will, sollte freundlich sein und Komplimente machen. Das nennt man Marketing. Sagt zumindest der Ritchie. Der wohnt bei mir im Hochhaus in der Wohnung gegenüber und macht zurzeit ’ne Lehre bei der Bank.

»Wo hast du denn gesteckt?«, fragt Frau Meister. »Ich war schon kurz davor, zurückzulaufen und bei der Konkurrenz zu kaufen.« An ihrem Arm hängt ein Korb voller Gemüse und Obst, frisch vom Markt um die Ecke.

»Was? Beim alten Lümmerlein? Das können Sie mir nicht antun.«

Herr Lümmerlein ist Bauer und Imker. Er hat einen großen Stand auf dem Markt. Dagegen bin ich noch ein kleines Licht. Noch!

»Schon gut. Ich hab ja extra gewartet und drauf gehofft, dich zu treffen. Dein Honig ist immer noch der beste der Stadt.«

Schnell lüfte ich die alte Decke über meinem Anhänger, greife in die Kiste darunter und halte ihr zwei Gläser entgegen.

»Blütenliebe oder Frühlingsmagie? Die Etiketten sind Kunst. Hab ich selbst designt.« Ich hasse Malen. Jeder Vierjährige malt besser als ich. Die Bienen sehen aus wie Fledermäuse mit gelb-schwarzen Streifen.

Aber Ritchie sagt: »Hugo, Alter, du musst voll an das glauben, was du machst. Nur wenn du deinen Honig richtig geil findest, dann überzeugst du auch die Kunden.«

»Einmal Blütenliebe, bitte«, sagt sie und drückt mir einen Zehneuroschein in die Hand. Ein Glas Honig kostet fünf Euro, also müsste ich ihr jetzt eigentlich fünf Euro zurückgeben, aber ich habe kein Kleingeld dabei.

»Ich kann leider noch nicht rausgeben«, gestehe ich. Sie lacht und winkt ab.

Ich bedanke mich, sie wünscht »Frohe Ostern« und schlendert davon.

Zehn Euro. Das ist ein prima Start in den Tag. Schnell checke ich das Lager. Neun Honiggläser und achtmal Marmelade, dazu ein paar Kerzen aus Bienenwachs.

»Ist der Honig von Bienen aus dieser Gegend?«

Als ich mich umdrehe, erschrecke ich. Nicht vor der Frau, die mich gerade angesprochen hat, sondern vor dem Mädchen neben ihr. Es trägt eine weiße Atemschutzmaske über Mund und Nase. So etwas habe ich zuvor nur zwei Mal gesehen. Im Krankenhaus und in einer Fernsehsendung über China. Dort ist die Luft in Großstädten so schlecht, dass viele Menschen sich mit solchen Masken vor den Abgasen schützen. Aber hier mitten in der Altstadt in einer kleinen Gasse, in der noch nicht mal Autos fahren dürfen, riecht die Luft nur nach nassen Pflastersteinen vom Regen der letzten Nacht und nach Frühlingsblumen.

»Was kann ich für Sie tun?«, frage ich freundlich, ganz Marketing-Profi, um von meiner Verwunderung abzulenken. Aber die geröteten Augen des Mädchens fixieren mich. Es weiß, was ich denke.

»Ich wollte nur wissen, ob dein Honig auch wirklich aus dieser Region stammt«, wiederholt die Frau.

»Ja, sogar direkt aus dieser Stadt. Meine Bienen wohnen hier gleich um die Ecke. Na ja, ein Stück ist es schon. Mit dem Fahrrad so sieben Minuten.«

Ich könnte ihr jetzt von dem Gartengrundstück meines Opas erzählen, von meinem Bienenvolk und meiner Arbeit als Imker, aber Ritchie sagt: »Kau den Kunden kein Ohr ab. Lieber lächeln statt zu viel Unfug quatschen.« Also lächle ich. Das Mädchen lächelt nicht. Das sehe ich sogar durch die Maske. Wie kann man nur so schlecht gelaunt sein, wenn Ferien sind und endlich wieder die Sonne scheint?

»Wir suchen einen Honig aus Frühlingsnektar. Es sollten eben viele Pollen aus der Gegend drin sein«, erklärt die Frau.

Ihre Tochter schweigt. Sie geht nicht in meine Schule, sonst würde ich sie kennen. Ihre braunen Haare trägt sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ohrringe und Kette mit Herzanhänger passen zueinander. So schick, wie sie angezogen ist, mit ’nem Blumenkleid, geht sie bestimmt aufs Wirtschaftsgymnasium, wo alle reichen und schlauen Kids hingehen. Ich bin nicht doof, nur faul, sagt meine Mutter immer. Deshalb hat sie mich auf die Gemeinschaftsschule geschickt. Da gehen alle faulen Schlauen hin. Aber natürlich auch die Doofen. In Zukunft will ich mir mehr Mühe geben. Wenn ich irgendwann mal reich werden will, muss ich auf jeden Fall gut in Mathe sein und in Marketing. Sagt der Ritchie.

»Da habe ich genau das Richtige«, sage ich und präsentiere stolz ein Glas Frühlingsmagie. Dabei lächle ich wie auf einem Werbeplakat für Zahnpasta.

»Wir nehmen drei.«

Während ich mich gerade über die große Bestellung freue und drei Gläser den Besitzer wechseln, sehe ich aus den Augenwinkeln das Unglück nahen.

Strammen Schrittes kommt die blöde Berta auf uns zu, den Blick zum Glück auf ihren Knöllchen-Minidrucker gerichtet. Dass sie auf ihrer Suche nach Parksündern hier entlangkommt, ist echt ärgerlich. Es war bisher so ein sicherer Standort für meinen Laden.

Verdammt.

»Das macht fünfzehn Euro«, sage ich und hoffe, dass die Kundin schnell ist.

»Hey«, ruft Berta. Sie hat mich gesehen. Jetzt nix wie weg.

Die Kundin kramt immer noch in ihrer Tasche. Fünfzehn Euro oder eine Anzeige wegen unerlaubtem Handel mit Lebensmitteln? Da brauche ich nicht lange zu überlegen.

»Zahlen Sie einfach beim nächsten Mal«, sage ich und schwinge mich auf mein Rad, während Berta wie ein Rennpferd von Trab in den Galopp wechselt. Ich lasse zwei verdutzte Kundinnen und eine wütende Politesse zurück.

»Bleib stehen«, höre ich sie noch rufen, bevor ich um die Ecke biege. »Hugo Kalinski. Ich weiß genau, was du tust!«

Weil sie mich beinahe erwischt hätte, muss ich heute leider eine Pause einlegen, denn sie wird mich überall in der Stadt suchen. Deshalb besorge ich Brötchen und fahre erst mal nach Hause. Morgen, am Sonntag, stehen meine Chancen besser, dann arbeitet die blöde Berta nicht.

»Bin wieder da!«, rufe ich fröhlich durch die Wohnung. »Hab Frühstück mitgebracht.«

Normalerweise schläft Mama immer lang, wenn sie Spätdienst hat. Aber die Tür zu ihrem Schlafzimmer steht offen und das Bett ist leer.

In der Küche finde ich sie und weiß sofort, dass etwas nicht stimmt. Es riecht nach Qualm. Sie hat wieder heimlich geraucht. Das macht sie immer, wenn sie unter Stress steht.

Aus dem Aschenbecher, der auf dem Tisch auf dem Balkon steht, ringeln sich noch kleine Rauchfäden in die Lüfte.

Mama folgt meinem Blick. Sie weiß, dass ich es weiß, aber sie versucht es trotzdem mit einer Ausrede: »Gloria war noch kurz da. Sie ist gerade erst weg. Müsstest ihr eigentlich noch begegnet sein.« Gloria wohnt im sechsten Stock rechts. Sie ist die beste Freundin meiner Mama und raucht tatsächlich wie ein Schlot. Allerdings waren ihre Rollläden eben noch heruntergelassen. Sie schläft immer bis in die Puppen. Das ist berufsbedingt, denn Gloria gehört das Melody, eine Karaokebar hier um die Ecke. Daher kennen sich die beiden. Meine Mama singt nämlich leidenschaftlich gern. Allerdings habe ich sie schon lange nicht mehr singen gehört und jetzt gerade sieht sie auch überhaupt nicht nach einem frohen Lied auf den Lippen aus. Sie nimmt den letzten Schluck Kaffee aus der Tasse und zeigt auf den Stuhl neben sich.

»Ich muss dir was sagen, Großer. Setz dich zu mir.«

Sätze, die mit »Ich muss dir was sagen« beginnen, bedeuten nix Gutes. Das weiß ich seit dem dritten September im vergangenen Jahr. Da saß meine Mama genauso an diesem Tisch wie jetzt, mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen. Alles in mir erinnert sich. Das mulmige Gefühl im Bauch ist wieder da, und ich höre ihre Worte in meinem Kopf: »Okay, Hugo, du musst jetzt ganz stark sein. Das Krankenhaus hat eben angerufen. Dein Opa. Es tut mir so leid, Großer, aber dein Opa ist tot.«

Das waren die schlimmsten Minuten meines Lebens. Es hat sich angefühlt, als würde ich selbst jeden Moment einen Herzinfarkt bekommen, so wie er. Und danach wurde es nicht besser. Von morgens bis nachts verfolgte mich diese Scheißtraurigkeit wie das Surren einer Stechmücke. Immer wenn ich dachte, sie ist endlich weg, dann war sie schon wieder da. Auch jetzt, in diesem Moment. Ich vermisse ihn schrecklich.

Ob wieder jemand gestorben ist? Der Gedanke gruselt mich. Vielleicht ist was mit meinem Vater, schießt es mir durch den Kopf. Aber selbst wenn? Ich kenne ihn gar nicht. Ich weiß seinen Namen, aber wir haben keinen Kontakt. Von Anfang an wollte er nichts von mir wissen. »Es war ein Unfall«, sagt Mama immer. Ich verstehe nicht so richtig, wie sie das meint. Aber eins weiß ich: Wenn ich ein Unfall war, dann hat er Fahrerflucht begangen. Zur Strafe muss er jeden Monat Geld für mich bezahlen. Manchmal macht er das sogar. Aber wir brauchen ihn nicht. Wir kommen bestens alleine klar.

Alles in mir sagt, dass es jetzt besser wäre, schnell wegzulaufen. Trotzdem setze ich mich.

»Hugo.« Mama legt ihre Hand auf meinen Arm. Sie kann mich nicht ansehen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Sie atmet tief ein, dann sagt sie es: »Der Garten ist verkauft.«

Ich höre die Worte, aber verstehe im ersten Moment nicht wirklich, was sie bedeuten sollen. Der Garten ist verkauft. Was redet sie da? Das kann sie doch jetzt nicht gesagt haben?

»Opas Garten?«, frage ich deshalb, noch ganz ruhig, als ginge es mich nichts an.

»Großer, ich weiß, wie viel dir der Garten bedeutet. Und denk ja nicht, dass es mir leichtgefallen ist. Es tut mir auch weh. Sehr sogar. Aber manchmal gibt es Zwänge im Leben.«

Was denn für Zwänge? Ich verstehe immer noch kein Wort.

»Mit dem Geld, das ich bekommen habe, kann ich jetzt endlich unsere ganzen Rechnungen bezahlen«, sagt sie und schiebt einen Stapel Briefe zur Seite, der schon seit Tagen ungeöffnet auf dem Tisch liegt. »Und wir können hierbleiben, in unserer Wohnung. Als Krankenpflegerin verdiene ich nicht sehr viel. Jetzt können wir uns die Miete leisten, auch ohne Opas Rente. Du wohnst doch gerne hier, oder Hugo?«

Ich will weinen, aber ich schreie.

»Bist du völlig bescheuert?« Mit Wucht stehe ich auf, so blitzschnell, dass mein Stuhl polternd nach hinten umfällt. »Das ist mein Garten. Den kannst du gar nicht verkaufen ohne meine Erlaubnis. Opa wollte, dass ich mich darum kümmere.«

Dann spüre ich die Tränen. Sie laufen und laufen und ich habe nur noch einen Gedanken. Das kann sie nicht machen! Der Garten ist doch alles, was mir von ihm geblieben ist auf dieser Welt.

Meine Freunde fallen mir ein, meine kleinen summenden Kameraden. Sie wohnen schließlich dort.

»Was ist mit den Bienen?«

Sie kann mich nicht ansehen. Stattdessen schaut sie aus dem Fenster in den Himmel.

»Herr Lümmerlein holt sie heute Abend ab.«

Ich explodiere vor lauter Wut.

»Herr Lümmerlein? Niemals. Eher fällt die Sonne vom Himmel.«

Meine Mutter versucht, mich zu beruhigen, mich aufzuhalten, aber ich lasse sie einfach zurück an ihrem Scheißküchentisch und laufe weg.

Im ersten Moment bin ich völlig kopflos und weiß nicht, wohin, aber dann, als ich auf meinem Fahrrad sitze und in die Pedale trete, strampeln meine Füße drauflos, als wüssten sie den Weg.

Natürlich.

Es gibt nur einen Ort, an dem ich jetzt sein will.

Die langweiligsten Ferien aller Zeiten

Merle

»So, Mund auf, jetzt kommt dein Löffelchen Medizin«, sagt meine Mutter, als wäre ich drei Jahre alt.

Dann steckt sie mir einen ganzen Löffel voll Honig in den Mund. Er ist cremig und so süß. Einen Teil davon halte ich auf der Zunge und koste den Geschmack aus. Dabei fällt mir plötzlich die wütende Politesse ein, die unbedingt wissen wollte, ob der Junge uns etwas verkauft hat.

»Wieso hast du den Jungen eigentlich nicht verpfiffen?«, frage ich. Es wundert mich, denn meine Mutter ist sonst in allem so korrekt.

»Ich wollte nicht, dass er Ärger bekommt. Hast du nicht gesehen, wie arm er aussah? Die Schuhe waren schon total alt und abgelaufen. Und er hatte ein Loch in der Jeans.«

Das ist eine rührende Erklärung, aber ich bin nicht blöd. Natürlich ging es ihr auch um den Honig. Den hätten wir bestimmt als Beweis bei der Polizei abgeben müssen. Sie hofft so sehr, dass die Pollen darin etwas gegen meinen leidigen Heuschnupfen ausrichten können. Angeblich gewöhnt sich der Körper mit jedem Löffel mehr an die Pollen und reagiert dann nicht mehr ganz so krass darauf. Dr. Lauermann hält das für Quatsch, mein Vater auch, aber meine Mutter hat mal was drüber gelesen, und jetzt probieren wir es eben aus. Es kann ja auch nichts schaden.

»Wir haben den Honig nicht mal bezahlt«, merke ich an. Meine Mutter nickt. »Wenn wir ihn noch mal in der Stadt sehen, bekommt der Junge sein Geld. Versprochen.«

Mein Handy surrt. Es ist eine Nachricht von Emilia.

Um in Ruhe zu chatten, ziehe ich mich in mein Zimmer zurück.

»Schon wach?«, fragt mich Emilia mit einem schnarchenden Smiley dahinter. Klar, ich penne gerne lang, aber es ist fast elf Uhr. Was denkt sie sich bloß? Dass ich ein Faultier bin?

»Hä???? Seit Stunden. Ich war sogar schon in der Stadt. Und du? Liegst du am Strand?«

Mit einem traurigen und einem wütenden Smiley antwortet sie: »Sitzen am Flughafen fest. Wegen was auch immer hat der Flug Verspätung. Sterbe vor Langweile.«

»Aber immerhin hast du Sonne und Meer vor dir. Ich nur zwei Wochen Ferien mit mir alleine. Das wird die Hölle.« Ich garniere meine Nachricht mit einem Teufelchen. Tatsächlich fürchte ich mich vor den Ferien. Außer Emilia habe ich noch keine andere Freundin gefunden. Sie ist die Einzige aus meiner neuen Klasse, mit der ich mich gut verstehe und die mich schon mal zu sich nach Hause eingeladen hat. Die anderen Mädels haben irgendwie alle schon beste Freundinnen oder gehören zu irgendeiner hippen Clique, die sich nicht mit einem Mädchen mit einer Monstermaske zeigen will. Obwohl das nicht der einzige Grund sein kann, denn als wir letztes Jahr hergezogen sind, hatte ich ja gar keine Maske im Gesicht. Über Herbst und Winter macht der lästige Heuschnupfen zum Glück mal Pause.

Also ist die Wahrheit noch schlimmer. Sie mochten mich wohl einfach nicht. Warum auch immer.

Ein Brummen kündigt Emilias nächste Nachricht an: »Komm doch nächstes Jahr einfach mit. Ist ein cooles All-inclusive-Hotel. Wird dir gefallen. Meine Eltern haben nichts dagegen.« Dickes rotes Herz.

Für einen Moment sehe ich mich zusammen mit Emilia ganz gechillt am Pool liegen. Die Vorstellung gefällt mir.

»Ich frag meine Eltern. Das wäre so fett.«

Mit Palmen- und Flugzeug-Stickern verabschiedet sich Emilia: »Geht los. Endlich!«

Ich würde alles darum geben, wenn ich jetzt auch in dieses Flugzeug steigen könnte. Aufgeregt stürme ich Mamas Homeoffice. Gerade hackt sie mit flinken Fingern hochkonzentriert in die Tastatur. Sie arbeitet als Übersetzerin für Englisch und Französisch. Mit einer Hand wehrt sie mich ab und gibt mir zu verstehen, dass ich jetzt auf keinen Fall etwas sagen darf, damit sie den Faden nicht verliert. Dann höre ich den letzten Buchstaben klacken, sie sieht mich an, und ich weiß, dass ich dran bin. Ohne Umschweife komme ich zum Punkt: »Darf ich nächstes Jahr mit Emilia nach Gran Canaria? Ihre Eltern haben schon Ja gesagt.«

Meine Mutter schnauft. Sie muss es gar nicht sagen. Die Antwort steht ihr schon ins Gesicht geschrieben.

»Nein.«

»Aber warum?«

»Weil ich nicht möchte, dass du mit wildfremden Leuten alleine in Urlaub fährst.« Sie tut gerade so, als wäre das die verrückteste Idee der Welt. Dabei hab ich das schon oft gehört, dass Familien Freunde ihrer Kinder mit in den Urlaub nehmen. »Bis nächstes Jahr ist noch viel Zeit. Ihr könnt Emilias Eltern kennenlernen. Dann sind sie ja nicht mehr wildfremd.«

»Trotzdem. Dafür bist du noch zu jung. Die nächsten Jahre kannst du erst mal schön mit uns in den Urlaub fahren.«

»Okay. Dann hätte ich einen anderen Vorschlag: Wir fliegen einfach auch über Ostern in dasselbe Hotel.«

»Das geht nicht. Dein Vater hat im Frühling einfach zu viel in der Firma zu tun.«

Ich merke, dass ich verächtlich mit den Augen rolle. Ich kann es nicht verhindern. Sie hat es gesehen.

»Dafür fahren wir ja im Sommer«, sagt sie und fängt schon wieder heimlich mit einer Hand an zu tippen.

»Ja, eine lausige Woche«, motze ich.

»Dafür aber in ein Wellness-Luxus-Hotel mit allem Pipapo.« Sie schnalzt mit der Zunge.

»Aber ohne andere Kinder.« Jetzt rollt meine Mutter genervt mit den Augen. Sie hält mich für undankbar. »Und was ist mit Weihnachten? Da fahren wir schließlich immer ein paar Tage Ski und du kannst jederzeit zu Oma und Opa. Ich muss nur anrufen. Wenn du willst, kann ich dich morgen mit dem Zug hinbringen und du machst dort ein bisschen Ferien. Sie würden sich bestimmt freuen, wenn du kommst.«

»Nein. Da ist es ja auch todlangweilig.«

Gestresst reibt sie sich die Nasenwurzel.

»Ich verspreche, dass ich mir in den nächsten Tagen Zeit nehme. Sobald ich diesen Text fertig habe, können wir zusammen ein bisschen was unternehmen, okay? Wir machen es uns schön.«

Für meine Mutter ist das schon ein großzügiges Angebot. Auch wenn sie zu Hause arbeitet und man meinen könnte, dass sie viel Zeit für mich hat, ist sie doch meistens mit ihrer Arbeit, ihren Hobbys und ihren neuen Bekanntschaften beschäftigt. Also schlage ich gleich zu: »Wie wäre es mit Inlineskaten im Park?« Zu Weihnachten hab ich Inliner von meiner Patentante aus Hamburg geschickt bekommen. Seit Wochen freue ich mich darauf, sie auszuprobieren. Aber meine Mutter guckt mich an, als hätte ich ihr Bungee-Jumping vorgeschlagen.

»Sieh dir deine Augen an, Kleines. Sie sind immer noch knallrot. Wir waren heute lange genug draußen. Wie wäre es, wenn du duschen gehst und dir erst mal die Pollen aus den Haaren wäschst. Dann wird es bestimmt gleich besser.«

Sie versucht abzulenken, aber so schnell gebe ich nicht auf. »Dann Schwimmbad? Keine Pollen, Spaß und duschen auf einmal?«

Sie schnauft noch mal wie ein müdes Lastenpferd. Begeisterung sieht anders aus.

»Wir könnten zusammen was spielen, hier zu Hause«, schlägt sie vor.

»Okay.« Ich nehme, was ich kriegen kann: »Wie wäre es mit Autorennen? Aber bitte am großen Fernseher im Wohnzimmer. Da geht es richtig ab.«

»Was?«

»Na Autorennen. An der Konsole.«

»Ich dachte eher an Mensch-ärgere-dich-nicht oder so. Ein schönes Brettspiel.«

Es ist zum Verzweifeln. Hat sie gerade Brettspiel gesagt?

Das werden auf jeden Fall die langweiligsten Osterferien aller Zeiten.

Die Entführung

Hugo

Tausend Erinnerungen wirbeln durch meinen Kopf, als ich mein Fahrrad durch das Gartentor schiebe. In Gedanken sehe ich meine erste Sonnenblume vor mir. Direkt neben der Gartenlaube hatte ich sie gepflanzt. Sie war riesig und ragte sogar über das Dach. Es gibt ein Foto davon, auf dem mein Opa, die Sonnenblume und ich nebeneinanderstehen wie drei alte Freunde. Beim Blick auf das verwilderte Gartenbeet fällt mir das Bohnentipi ein, das mein Opa jedes Jahr für mich gebaut hat. Ein cooles Versteck. Plötzlich muss ich an unsere Wasserschlachten denken. Ich war meistens schneller, aber mein Opa konnte besser zielen. In meiner Erinnerung trifft mich ein Strahl eiskaltes Wasser volle Kanone am Rücken. Schallend höre ich Opa Jakobs Lachen. Es ist so ansteckend, dass ich mitlachen muss, obwohl ich klatschnass bin.

Für einen Moment habe ich das Gefühl, dass er gar nicht tot ist. Ich stelle mir vor, wie er aus der Gartenlaube kommt und zu mir herüberwinkt. So als wäre alles nur ein schrecklicher Albtraum, aus dem ich aufwachen kann. Er kommt zu mir, nimmt mich in den Arm und sagt: »Na, mein Junge.«

Doch so ist es nicht.

Die Tür der Gartenlaube bleibt zu.

Wütend trete ich gegen den Kirschbaum vor mir, so doll, dass es rosa Blüten regnet.

Ich weiß, was er in diesem Moment gesagt hätte: »Schenk deine Wut doch lieber jemandem, der sie gebrauchen kann.«

Gute Idee.

Ich gehe in den Werkzeugschuppen und bewaffne mich mit Handschuhen, Harke und Spaten. Dann schenke ich meine Wut dem Gartenbeet. Im Sommer wachsen hier Salate, Zucchini und Bohnen, jetzt wuchern Gräser, Löwenzahn und Disteln. Ich ziehe am Unkraut, als wären es die Haare des neuen Besitzers. Wer er ist, weiß ich nicht, aber ich hasse ihn.

Doch den größten Batzen Wut hebe ich noch auf. Für später. Denn ich habe eine Entscheidung gefällt: Herr Lümmerlein wird meine Bienen niemals kriegen. Wenn er heute Abend herkommt, um sie mitzunehmen, sind sie einfach nicht mehr da. Weil ich, Hugo Kalinski, sie von hier entführen werde.

Dummerweise kann ich das nicht sofort tun. Die Bienen sind noch unterwegs. Sie arbeiten, bis die Sonne untergeht. Überall in den Obstbäumen um mich herum höre ich sie summen. Deshalb muss ich bis zur Dämmerung warten.

Bis dahin habe ich Zeit, ein Versteck für sie zu finden. Es muss mindestens drei Kilometer von hier weg sein, sonst finden sie den Weg zurück in ihr altes Zuhause.

Bevor ich die Entführung vorbereite, besuche ich sie noch kurz. Die Beute, das ist der Holzkasten, in dem mein Bienenvolk lebt, steht ganz am anderen Ende des Gartens. Am Flugloch herrscht gerade Hochbetrieb. Die Sammelbienen fliegen in Sekundenschnelle rein und raus. Die einen machen sich auf die Suche nach Nektar, Honigtau und Pollen, die anderen bringen gerade ihre reiche Ernte zurück. Es duftet herrlich, schwer und süß nach Holz, Honig und Blütensaft.

Zurück im Schuppen hole ich meine Imkerjacke, den Hut mit Schleier und Handschuhe. Zusammen mit den anderen Werkzeugen, die man für die Arbeit an Bienen braucht, stopfe ich alles in meinen Anhänger. Das ganze Zeug kann ich im Keller zwischenlagern. Da stehen auch die Honigschleuder, leere Gläser für die nächste Ernte und all meine Produkte für den Honigladen. Nur die Bienen kann ich natürlich nicht im Keller verstecken. Da muss mir noch was Besseres einfallen.

Als ich ein paar Stunden später zurück in den Garten komme, ist die Sonne schon fast weg. Jetzt muss ich mich beeilen. Herr Lümmerlein ist bestimmt schon auf dem Weg hierher. Er ist ein Experte wie ich und weiß, was zu tun ist. Aber ich muss schneller sein.

Vorsichtig schiebe ich den Anhänger meines Fahrrades rückwärts bis an die Beute heran. Ich warte noch kurz, bis die letzten Bienen nektarschwer im Flugloch verschwunden sind, dann verschließe ich es mit einem Korken.

Blitzschnell.

Denn die Wächterbienen nehmen ihren Job sehr ernst und greifen an, wenn sie sich bedroht fühlen.

Geschafft.

Jetzt kommt der schwierigste Teil meiner Mission.

Die Beute steht zwar auf Holzpaletten, die genauso hoch sind wie mein Anhänger, also theoretisch dürfte es kein Problem sein, sie auf den Anhänger zu schieben. Aber praktisch ist es eins.

Denn das Ding ist höllisch schwer. Nicht nur, dass zurzeit mindestens zwanzig- bis dreißigtausend Bienen darin wohnen, auch die Waben sind gefüllt: manche mit Larven, manche mit Pollen, manche schon mit dem ersten Honig des Jahres.

Aber Jammern nützt nichts. Ich muss es versuchen. Irgendwie.

Mit meinen Handflächen drücke ich gegen die Holzkiste, aus der ein tief tönendes Summen erklingt, aber die Beute bewegt sich keinen Millimeter.

Zum Glück habe ich mir ja Wut aufgespart, Wut auf Herrn Lümmerlein. Dass der Garten verkauft ist, daran kann ich wohl nichts ändern. Schließlich bin ich ja nur ein Kind. Aber die Bienen, die gehören mir.

»Niemals. Niemals kriegst du meine Bienen«, rufe ich und versuche es noch mal. Mit aller Kraft stemme ich mich mit meinem Oberkörper dagegen.

Doch nichts passiert.

»Ich hasse dich, Lümmerlein«, knurre ich und versuche es, wieder und wieder.

Die Sonne ist inzwischen verschwunden.

Es dämmert.

Immer wieder halte ich den Atem an und lausche, ob ein Wagen den Zufahrtsweg entlangkommt oder sich Schritte nähern. Ich rechne damit, dass sich jeden Moment das Gartentor öffnet und Lümmerlein auftaucht. Ich muss mich beeilen, sonst war alles umsonst.

Also flüstere ich durch die Ritzen der Holzkiste.

»Ihr müsst mithelfen, verdammt noch eins.« Dann drücke ich mit aller Macht. »Bitte, bitte, bitte.«

Ich schwitze und stöhne und schiebe mit letzter Kraft, und plötzlich – ich weiß nicht, wie – bewegt sich der Kasten tatsächlich.

Krass.

So muss sich Hulk gefühlt haben, als er zum ersten Mal aus seinem T-Shirt geplatzt ist. Ich kann es kaum fassen, aber die Beute steht jetzt mitten auf dem Anhänger.

Keine Sekunde zu spät, denn ich höre Stimmen hinter der Hecke. Hektisch schiebe ich das Fahrrad samt Anhänger über die Wiese zurück in Richtung Gartenlaube. Fahren lässt es sich im Gras leider nicht. Meine Fracht ist einfach zu schwer!

Die Stimmen verfolgen mich auf meiner Flucht. Wir laufen gemeinsam in eine Richtung. Sie draußen auf dem Weg zum Gartentor und ich auf der Gartenseite. Wäre keine Hecke zwischen uns, würden sie mich sehen.

Verdammte Schweinepest. Sie werden mich erwischen.

Ich muss mich verstecken, nur wo?

Die Laube ist noch zu weit weg.

Das Tor geht auf.

Der Werkzeugschuppen!

Im letzten Moment schaffe ich es hinter die alte Bretterbude.

Erleichtert sinke ich zu Boden.

Das war so was von knapp.

Dann höre ich eine Stimme: »Hier entlang, Herr Lümmerlein, die Bienen stehen ganz weit dort oben. Wir müssen ein Stück die Wiese hinauf.«

Ich erstarre.

Meine Mutter. Diese Verräterin!

Ich möchte rausstürmen und sie anbrüllen, aber ich verharre und warte.

Es dauert eine Weile, bis die Stimmen zurückkommen.

»Tja, es tut mir leid, dass Sie jetzt völlig umsonst hergekommen sind«, entschuldigt sich meine Mutter.

»Unfassbar. Wer klaut denn Bienen?«, höre ich mit Freude Herrn Lümmerleins Fassungslosigkeit. »Also, das ist mir in fünfzig Jahren als Imker noch nie passiert. Sie sollten die Polizei rufen, Frau Kalinski. Und an Ihrer Stelle würde ich auch mal in der Laube nachsehen. Vielleicht haben die Diebe noch mehr mitgehen lassen.«

»Ich fürchte, ich weiß schon, wer die Bienen hat. Sehen Sie, mein Hugo hängt sehr an all dem hier. Für ihn war sein Opa wie ein Vater. Er war immer für ihn da. Schon als Hugo noch ein Baby war, hat er ihn mit hierhergenommen. Der Garten ist sein Zuhause und die Bienen sind seine Freunde. Ich bin mir sicher: Hugo hat die Beute weggeschafft.«

Lümmerlein lacht. »Nee, Frau Kalinski, da kann ich Sie beruhigen. Der Hugo hätte gar nicht die Kraft dazu. Der Kasten wiegt mindestens zwanzig Kilo. Je nachdem, wie viel Honig drin ist, sogar noch mehr. Vielleicht mit Hilfe, aber alleine auf keinen Fall.«

Ich halte die Luft an.

»Von wegen!«, möchte ich schreien. »Ich brauche niemanden.«

Aber ich halte die Klappe.

Staatsfeind Nummer 1

Merle

Sirenengeheul reißt mich aus dem Schlaf. Ich sitze senkrecht im Bett. Mein Herz rast, vor Schreck und vor Freude. Endlich kommt mal ein bisschen Action in diese stinklangweiligen Ferien. Aufgeregt greife ich zum Handy und stelle den Polizeiton ab. Nicht dass meine Eltern noch von meinem Spezialalarm wach werden. Außerdem gehört dieser Dieb, auf den ich schon seit Monaten warte, mir ganz alleine.

Neugierig öffne ich die neueste Nachricht auf meinem Display. Sie kommt direkt von unserem Haussicherheitssystem. Es ist modernste Technik. Sobald sich ein Einbrecher der Terrasse nähert, löst er einen Bewegungsmelder aus. Der informiert in Sekundenschnelle die Überwachungskamera. Die wiederum filmt den Verbrecher auf frischer Tat und sendet das Video an mich. So wie jetzt.

Ich klicke auf das Video und platze fast vor Spannung.

Zu sehen sind die Terrasse, der Rasen, die Grundstücksmauer.

Ja. Und jetzt? Wo ist er denn, der Einbrecher?

Nichts. Auf dem verdammten Video weht nicht mal ein leises Lüftchen.

»Merle. Merlelein.« Die Tür geht auf und meine Mutter streckt ihre Nase in mein Zimmer. »Alles klar?«

»Ja. War falscher Alarm. Sorry, wenn ich dich geweckt habe.«

»Mach das Ding aus und schlaf noch ein bisschen. Ich ruf dich, wenn es Frühstück gibt«, sagt sie und schließt die Tür.

Schlafen? Never.

Ich bin hellwach.

Aufgeregt springe ich aus dem Bett, schnappe mir die Fernbedienung und lasse per Knopfdruck die Jalousie meiner Fenster nach oben fahren. Wenn jemand in unserem Garten ist, dann kann ich ihn jetzt vielleicht noch sehen. Aber nein. Nichts. Nur der Rasen, die Wäschespinne, ein paar Büsche, die Mauer und … Jay Wilson. Ich sehe ihn durch das offene Fenster in unserem Nachbarhaus. Wir wohnen Garten an Garten und dummerweise haben wir beide die gegenüberliegenden Zimmer ausgewählt. Ich hasse ihn. Er ist eingebildet und arrogant. Obwohl er genau weiß, wer ich bin, beachtet er mich nie in der Schule. Kein Hallo, kein Lächeln. Klar, er ist ja auch schon in der achten Klasse. Da wäre es peinlich, dem seltsamen Mädchen mit der Monstermaske »Hallo« zu sagen.

Er filmt schon wieder sich selbst. Ich kann seinen Selfiestick sehen, mit dem er sich vor der Nase herumwedelt. Wahrscheinlich dreht er ein Live-Video für seinen Kanal »Krasser Scheiß TV«. Ich finde, es sollte »Totaler Scheiß TV« heißen, die Themen sind so unnötig und uninteressant. Dabei hat er mehrere Tausend Follower, alle Kids in der Stadt kennen ihn. Er ist voll der Star. Ich glaube, sie finden ihn toll, weil er in New York aufgewachsen ist. Damit gibt er auch gerne an. Ätzend.

Was macht er denn jetzt? Ach du heilige Scheiße, er isst doch nicht etwa ein rohes Ei? Na dann, rohe Ostern, du Idiot!

Ich fahre die Jalousie wieder runter. Es ist Zeit, das Geheimnis um den falschen Alarm zu lüften. Dieser doofe Bewegungsmelder muss kaputt sein. Eine andere Erklärung hab ich nicht. Ärgerlich checke ich das Video noch mal. Ein Schatten huscht vorbei. Was war das denn? Sekundenlang passiert wieder gar nichts.

Gerade will ich auf Stopp drücken, da endlich zeigt sich die Übeltäterin. Fassungslos starre ich auf das Display, dann muss ich laut kichern. Ziemlich frech steuert eine Biene direkt auf die Kameralinse zu. Sie fliegt ein paar Schleifen und kommt immer wieder ganz nah an die Kamera herangesurrt.

Ich lache mich schlapp. Ein Insekt hat den Alarm ausgelöst. Nicht so spannend wie ein Einbruch, aber lustig ist es allemal.

»Du sollst doch nachts dein Handy ausmachen«, sagt meine Mutter, als ich voll guter Laune das Esszimmer stürme. Sie stellt gerade gekochte bunte Eier auf den Frühstückstisch, der mit Tulpen und grünen Servietten festlich gedeckt ist. Sie hat ein Händchen für Dekoration.

»Was war denn los, Küken?«, will sie wissen.

»Das System spinnt. Irgendwas mit dem Bewegungsmelder stimmt nicht.«

Die Biene verschweige ich. Bienen sind für meine Eltern ein rotes Tuch. Staatsfeind Nummer 1. Sie haben riesige Panik, weil ich als Kleinkind zweimal gestochen wurde und es beim zweiten Mal beinahe nicht überlebt hätte. Durch das Bienengift hatte ich einen allergischen Schock. Da springen im Körper alle Sicherungen raus. Man kriegt Rötungen, Hautausschlag und juckende Augen. Hals und Gesicht schwellen an. Dadurch kann man nicht mehr schlucken und sprechen. Es folgen Übelkeit, Bauchkrämpfe, Erbrechen. Und wenn es ganz dumm läuft, ist man tot.

»Vielleicht hat der Osterhase den Alarm ausgelöst«, sagt meine Mutter und grinst. Ihre Augen leuchten.

Ich bin zwölf, aber meine Mutter denkt immer noch, dass ich sieben bin. Wie soll ich ihr bloß sagen, dass ich schon seit Jahren nicht mehr an den Osterhasen glaube.

»Willst du nicht mal nachsehen, ob der Osterhase da war?«

Sie klatscht vor Freude in die Hände wie ein Robbenbaby mit seinen Flossen und treibt mich dann mit beiden Armen ins Wohnzimmer.

Durch die große Fensterfront sehe ich den Garten. Ich laufe zur Schiebetür, öffne sie und sause hinaus. Unter meinen nackten Füßen spüre ich das taunasse Gras. Ich tanze und mein Nachthemd bauscht sich um mich wie eine Glockenblume. Dabei breite ich die Arme aus und atme ganz tief die wunderbare Ostersonntagmorgenluft ein.

»Merle? Willst du nicht anfangen zu suchen?«, höre ich meine Mutter. Sie reißt mich aus meinem schönen Gedanken. In Wahrheit stehe ich immer noch im Wohnzimmer. Denn in meinem Leben versteckt der Osterhase die Eier immer nur drinnen. Zumindest wenn es nach meinem Vater geht. Der ist noch viel strenger als meine Mutter. Sie weiß, dass es nicht gut für ein Kind ist, so eingesperrt zu sein. Vor allem, wenn draußen die Sonne scheint. Ich sehe es ihr an. Sie leidet mit mir. Ich klimpere mit den Wimpern. »War der Osterhase nicht zufällig auch draußen?«

Sie lächelt. »Es könnte sein, dass er auf seinem Weg im Garten noch ein, zwei Eier verloren hat.« Ich stürze mich in ihre Arme und drücke sie ganz fest.

»Du bist die Beste«, rufe ich und will jetzt tatsächlich losstürmen, als sie mich am Arm festhält.

Sie braucht ihren Einwand nicht auszusprechen, denn ich kenne das Aber.

… aber nicht ohne Schuhe, aber nicht ohne Weste, aber nicht ohne Atemschutz.

Schnell wie der Blitz ziehe ich mich an und öffne endlich die große gläserne Schiebetür. Meine Mutter folgt mir und schiebt die Tür genauso schnell hinter uns wieder zu. Sie hat Angst, dass der kleinste Windhauch Birkenpollen ins Haus tragen könnte.

Das Gemeine ist, dass der Blütenstaub winzig ist, ein weißgelbes Pulver. Für mich ist es wie unsichtbares Gift in der Luft. Ich kann mich nicht ducken, mich nicht davor verstecken. Auf Birke reagiere ich am heftigsten, da helfen nicht mal die Tabletten richtig. Deshalb trage ich zurzeit immer diese doofe Maske, wenn ich rausgehe. Sie schützt aber nur meine Atemwege. Meine Augen fangen sofort an zu jucken. Der Trick ist, nicht dran zu denken. Nur so kann ich es irgendwie aushalten.

Glücklich wie lange nicht mehr suche ich die Ostereier. Viele Verstecke gibt es nicht, denn unser Garten besteht fast nur aus langweiligem Rasen. Trotzdem freue ich mich richtig heftig über ein rotes Osterei im Gras unter der Wäschespinne und einen Schokohasen unter dem Terrassentisch. Jetzt checke ich noch den einzigen Busch, indem ich mich hinknie und Blätter und Geäst durchwühle.

»Merle.«

Ich zucke zusammen, denn es ist die feste Stimme meines Vaters, und am Ton höre ich, dass etwas nicht stimmt.

»Nicht bewegen«, sagt meine Mutter.

Ich erstarre. Dann höre ich es. Ein bedrohliches lautes Surren, ganz nah an meinem Kopf. Ich möchte weglaufen, um mich schlagen, aber ich kenne das Gesetz.

»Haben wir nicht klar gesagt, dass der Osterhase nur drinnen unterwegs sein darf.«

»Das ist jetzt nicht der richtige Moment, Karsten«, faucht meine Mutter zurück. Sie ist jetzt ganz nah bei mir. Ich sehe sie nicht, aber ich spüre sie an meiner Seite.

»Sei ein Stein«, sagt sie. »Es passiert nichts, sie fliegt gleich weiter. Sie ist nur neugierig.«

Ich bin ein Stein. Ich bewege mich nicht. Ich blinzele nicht. Ich atme nicht. Ein verrückter Gedanke schießt mir in den Kopf. Vielleicht ist es immer noch dieselbe Biene, die den Alarm ausgelöst hat. Wenn ja, verstehe ich nicht, was sie hier noch sucht. Es gibt keine einzige Blume, keine Blüte, nichts, was für eine Biene interessant sein könnte.

»Geh weg«, flüstere ich. »Geh einfach weg.«

Meine Augen brennen inzwischen wie Feuer. Ich möchte sie so dringend reiben. Je länger ich darüber nachdenke, desto schlimmer wird es. Es ist ein Reflex, der meine Hand fernsteuert. Ich reibe blitzartig über mein linkes Auge, mein Arm bewegt dabei mein Haar. Jetzt höre ich das Surren ganz laut an meinem Ohr. Verdammt, die Biene hat sich in meine langen Haare verirrt. Ich schreie, schüttele meinen Kopf und greife in Panik hinein. Dann spüre ich einen stechenden Schmerz an meiner Hand.

Angst.

Atemnot.

Herzrasen.

Schwächegefühl.

Bewusstlosigkeit.

Tod.

Etagenbrüder

Hugo

Das Glück ist auf meiner Seite. Als ich gestern Abend nach Hause gekommen bin, war Mama vor dem Fernseher eingenickt. Ich hab mich dann schnell ab ins Bett verabschiedet, damit wir uns auf keinen Fall mehr begegnen. Vor allem, weil ich schon weiß, was sie gesagt hätte: »Wo warst du denn so lange?« – »Nächstes Mal läufst du nicht einfach weg.« – »Ich wollte schon die Polizei rufen und dich suchen lassen.« – »Der Opa hätte nicht gewollt, dass wir uns streiten.«

Ein schlechtes Gewissen habe ich trotzdem und ihr deswegen einen Zettel an ihrer Zimmertür hinterlassen, mit einer Entschuldigung, aber nur dafür, dass sie sich bestimmt Sorgen gemacht hat. Für sonst nichts, denn eigentlich muss sie sich noch bei mir entschuldigen, Geldsorgen hin oder her. Mir wär schon eine Lösung eingefallen. Doch sie hat mich nicht mal gefragt. Ich bin ja nur ein Kind. Was weiß ich schon?