9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Karten des Schicksals-Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Magie ist auch nur Trickserei. Zumindest größtenteils … Kellen wird bald 16 und steht kurz vor seiner Magierprüfung. Das Problem ist, dass seine Kräfte Stück für Stück schwinden. Und das noch viel größere Problem ist, dass er vom Sohn des mächtigsten Clan-Lords zum Diener absteigen würde, wenn er durchfällt! Doch so schnell gibt er nicht auf. Während andere mit Elementen zaubern, spielt Kellen geschickt mit Worten. Bisher hat er sich so durchs Leben getrickst – und gewinnt sogar sein erstes Duell, auch wenn er dabei fast draufgeht. Glücklicherweise erscheint genau in diesem Moment eine Fremde, die ihn ganz ohne Magie wiederbelebt. Zusammen stoßen die beiden auf Intrigen, die alles infrage stellen, woran Kellen je geglaubt hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 495

Ähnliche

Über das Buch

Kellens erstes Magierduell steht kurz bevor: die erste von vier Prüfungen, um sich seinem Clan als würdig zu erweisen. Das Problem ist nur, dass seine magischen Kräfte immer mehr schwinden. Doch Kellen gibt nicht auf: Während seine Mitschüler mit Elementen zaubern, spielt er geschickt mit Worten. Doch als er mit seinen Tricksereien nicht mehr weiterkommt, stößt er auf eine Lüge, die alles infrage stellt, woran Kellen je geglaubt hat ...

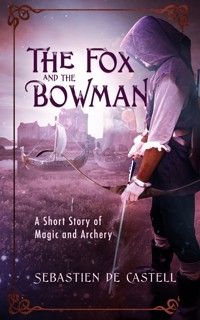

SEBASTIEN DE CASTELL

SPELLSLINGER

KARTEN DES SCHICKSALS

Aus dem Englischenvon Gerald Jung und Katharina Orgaß

Für meinen Bruder Peter, der schon immer eine Schwäche für unausstehliche Viecher hatte.

DIE ERSTE PRÜFUNG

Wer sich bei den Jan’Tep einen Magiernamen verdienen will, muss drei Voraussetzungen erfüllen. Die erste Voraussetzung ist die Kraft, die eigene Familie zu verteidigen. Die zweite ist die Fähigkeit, die Hohe Magie auszuüben, die unser Volk schützt. Die dritte besteht einfach nur darin, sechzehn Jahre alt zu werden. Wenige Wochen vor meinem sechzehnten Geburtstag wurde mir klar, dass ich wohl keine dieser drei Anforderungen erfüllen würde.

1

Das Duell

Die alten Zaubermeister behaupten immer, Magie würde nach etwas schmecken. Glutzauber zum Beispiel wie ein Gewürz, das auf der Zungenspitze brennt, Atemzauber eher mild und kühl, als nähme man ein Minzblatt zwischen die Lippen. Sand, Seide, Blut, Eisen … jeder Zauber hat seinen eigenen Geschmack. Der wahre Könner – also ein Magier, der sogar außerhalb einer Oase Zaubersprüche wirken kann – kennt sie alle.

Und ich? Ich hatte keinen blassen Schimmer, wonach die Hohe Magie schmeckte, und genau deshalb steckte ich gerade ziemlich heftig in der Klemme.

Tennat wartete schon auf mich. Er stand innerhalb der sieben Marmorsäulen, die sich rings um die Oase der Stadt erhoben. Weil er die Sonne im Rücken hatte, streckte sich sein Schatten die ganze Straße hinauf, mir direkt entgegen. Wahrscheinlich hatte er sich diesen Standort genau deshalb ausgesucht. Sein Plan ging auf, denn mein Mund war jetzt so trocken wie der Sand unter meinen Füßen, und das Einzige, was ich schmeckte, war Panik.

»Lass es bleiben, Kellen!«, flehte Nephenia und beschleunigte ihren Schritt, um zu mir aufzuschließen. »Du kannst immer noch einen Rückzieher machen.«

Ich blieb stehen. Eine warme südliche Brise strich sanft durch die rosafarbenen Blüten der Tamarisken auf beiden Seiten der Straße. Kleine Blütenblätter tanzten durch die Luft und leuchteten in der Nachmittagssonne wie die Funken eines Feuerzaubers. Tja, in diesem Moment hätte ich ein bisschen Feuermagie gut gebrauchen können. Genau genommen hätte ich mich mit jeder Sorte Magie zufriedengegeben.

Nephenia spürte mein Zögern und fügte an: »Tennat hat in der ganzen Stadt damit geprahlt, dass er dich fertigmacht, wenn du hier auftauchst.« Nicht sehr hilfreich.

Ich grinste. Hauptsächlich deshalb, weil mir nichts Besseres einfiel, um die Angst daran zu hindern, aus meinem Magen in mein Gesicht hochzukriechen. Bis jetzt war ich noch nie zu einem Magierduell angetreten, aber ich ahnte, dass es keine besonders schlaue Taktik war, so auszusehen, als sei man vor lauter Furcht gelähmt. »Geht schon klar«, entgegnete ich und ging weiter.

»Nephenia hat recht, Kel«, sagte Panahsi, der jetzt ebenfalls schnaufend aufholte. Er schlang den rechten Arm um den dicken Verband, der seine Rippen zusammenhielt. »Du musst nicht meinetwegen gegen Tennat antreten.«

Ich ging ein bisschen langsamer und verkniff es mir, genervt die Augen zu verdrehen. Panahsi hatte das Zeug dazu, einer der besten Magier unserer Generation zu werden. Vielleicht würde er eines Tages sogar das Gesicht unseres Clans am Hof des Fürsten sein. Schade nur, dass seine von Natur aus muskulöse Statur wegen seiner Begeisterung für Gelbbeertörtchen allmählich unter einer Speckschicht verschwand. Außerdem kämpften seine eigentlich anziehenden Züge mit einem Hautproblem, das in unmittelbarem Zusammenhang mit der erwähnten Süßspeise stand. Mein Volk kennt viele Zaubersprüche, aber keine, die gegen Fettleibigkeit und heftige Verpickelung helfen.

»Hör nicht auf die beiden, Kellen!«, rief mir Tennat zu, als wir uns dem Rund der weißen Marmorsäulen näherten. Er hatte einen Kreis von ungefähr einem Meter Durchmesser in den Sand gezogen und verschränkte die Arme vor der Brust. Die Ärmel seines schwarzen Leinenhemds hatte er abgeschnitten, damit auch ja alle sahen, dass er nicht nur eins, sondern bereits zwei der Bänder auf seinen Unterarmen entfacht hatte. Die eintätowierte metallische Tinte schimmerte und waberte unter der Haut, als er die Atem- und Eisenmagie beschwor. »Ich find’s echt toll von dir, dass du dein Leben wegwirfst, um die Ehre deines schwabbeligen Freundes zu verteidigen.«

Ein paar Zuschauer, allesamt Schüler wie wir, lachten. Die meisten hatten sich hinter Tennat aufgestellt und konnten vor Aufregung kaum stillstehen. So ein derber Kampf ist immer ein sehenswertes Spektakel. Außer für denjenigen, der die Prügel einstecken muss.

Panahsi war vielleicht keine so strahlende Erscheinung wie unsere alten Kriegsmagier, deren Porträts in die Säulen eingemeißelt waren, trotzdem war er doppelt so gut wie Tennat. Es gab auch überhaupt keine Erklärung dafür, weshalb er bei seinem eigenen Duell mit ihm so kläglich versagt hatte. Sogar jetzt noch, nach über zwei Wochen Bettruhe und wer weiß wie vielen Heilzaubern, war er so mitgenommen, dass er es kaum zum Unterricht schaffte.

Ich grinste meinen Gegner breit an. Wie alle anderen war Tennat überzeugt, dass ich ihn nur aus purem Übermut als Gegner für meine erste Prüfung ausgesucht hatte. Manche unserer Mitschüler glaubten, dass ich Panahsi rächen wollte, schließlich war er so gut wie mein einziger Freund. Andere dachten, ich wollte Tennat einfach mal einen Dämpfer verpassen, weil er ständig alle tyrannisierte und obendrein die Sha’Tep-Dienerschaft schikanierte, die selbst nicht über Zauberkräfte verfügte.

»Lass dich nicht von ihm provozieren, Kellen«, sagte Nephenia und legte mir die Hand auf den Arm.

Bestimmt vermuteten einige Leute auch, dass ich das alles auf mich nahm, um Nephenia zu beeindrucken, das Mädchen mit den glänzenden braunen Haaren und dem eigentlich nicht ganz ebenmäßigen, aber für mich trotzdem wunderschönen Gesicht. So wie sie mich jetzt ansah, mit dieser atemlosen Sorge um mein Wohlergehen, hätte man nie gedacht, dass sie mich in all den Jahren, die wir schon Mitschüler waren, kaum beachtet hatte. Offen gestanden hatte mich auch sonst kaum jemand beachtet. Heute aber schon. Heute beachteten mich alle, sogar Nephenia. Vor allem Nephenia.

Nur aus Mitleid? Vielleicht, aber von dem besorgten Ausdruck, der die Lippen umspielte, die ich schon so lange küssen wollte – nämlich seit ich begriffen hatte, dass es beim Küssen nicht darum ging, den anderen zu beißen –, wurde mir ganz schwindlig. Dazu ihre Hand auf meiner Haut … Hatte sie mich überhaupt schon mal angefasst?

Doch ich hatte mir diesen Zweikampf wirklich nicht ausgesucht, um sie zu beeindrucken, also schüttelte ich ihre Hand sanft ab und betrat die Oase.

Ich habe gelesen, dass andere Kulturen das Wort »Oase« für einen Fleck fruchtbaren Bodens inmitten einer Wüste verwenden. Bei den Jan’Tep ist eine Oase etwas ganz anderes. Jede der sieben Marmorsäulen stand für ein Element der wahren Magie. Innerhalb des Säulenkreises, der einen Durchmesser von zehn Metern hatte, gab es keine Bäume und auch keine anderen Pflanzen, nur einen schimmernden Teppich aus silbernem Sand, der sogar bei starkem Wind nie über die von den Säulen bezeichnete Grenze hinauswehte. In der Mitte war ein flaches Steinbecken, dessen glänzender Inhalt weder aus Wasser noch aus Luft bestand, aber abwechselnd anstieg und dann wieder in sich zusammenfiel. Das war die wahre Magie. Das Jan.

»Tep« bedeutet »Volk«. Daran sieht man, wie wichtig die Magie für uns ist. So wichtig, dass meine Vorfahren, als sie hierherkamen, wie schon andere Völker vor ihnen, ihren alten Namen ablegten und seither als die »Jan’Tep«, das »Volk der Wahren Magie«, bekannt sind.

Theoretisch jedenfalls.

Ich kniete mich hin und zog ebenfalls einen Schutzkreis um mich. Einen ziemlich unförmigen.

Tennat lachte. »Auweia, jetzt krieg ich aber Schiss.«

Trotz seiner Aufschneiderei war mein Gegner nicht halb so einschüchternd, wie er sich offenbar einbildete. Er war zwar drahtig und hinterhältig, aber nicht besonders groß. Genau genommen war er so mager wie ich und außerdem einen halben Kopf kleiner. Was ihn irgendwie noch fieser wirken ließ.

»Seid ihr beide nach wie vor entschlossen, dieses Duell durchzuführen?«, fragte jetzt Meister Osia’phest und erhob sich von seiner Steinbank am Rand der Oase. Dabei sah der alte Zaubermeister nicht Tennat an, sondern mich. Es war also klar, von wem alle dachten, dass er noch einen Rückzieher machen würde.

»Kellen kneift nicht!«, erklärte meine Schwester und trat hinter unserem Lehrer hervor. Shalla war erst dreizehn und damit jünger als wir alle, aber sie war schon mitten in ihren Prüfungen. Sie war als Magierin begabter als alle anderen Anwesenden (bis auf Panahsi vielleicht), was auch daran zu erkennen war, dass sie bereits vier der Bänder an ihren Armen, nämlich die für Atem-, Eisen-, Blut- und Glutmagie, entfacht hatte. Es gab Magier, die ihr Leben lang keinen Zugriff auf die vierte Disziplin erlangen würden, aber meine kleine Schwester hatte sich fest vorgenommen, alle zu meistern.

Und wie viele Bänder hatte ich entfacht? Wie viele der eintätowierten Symbole unter meinen Hemdsärmeln würden schimmern und wabern, wenn ich die Hohe Magie meines Volkes anrief?

Null.

Wobei natürlich auch ich innerhalb der Oase die Übungszauber ausführen konnte, die alle Schüler lernen. Ich beherrschte die entsprechenden Gebärden genauso gut wie jeder meiner Mitschüler, wenn nicht sogar besser. Ich konnte jede Silbe der Formeln fehlerlos intonieren und mir die abwegigsten Diagramme vorstellen. Ich beherrschte jede Nuance der Zauberei – bis auf den eigentlichen magischen Teil.

»Sag das Duell ab, Kellen«, riet mir Nephenia gedämpft. »Dir fällt bestimmt noch etwas anderes ein, wie du die Prüfungen ablegen kannst.«

Das war ja das Problem! Ich wurde bald sechzehn und das hier war meine letzte Chance, allen zu beweisen, dass ich das Zeug dazu hatte, mir meinen Magiernamen zu verdienen. Was wiederum bedeutete, dass ich alle vier magischen Prüfungen bestehen musste, angefangen mit dem Duell. Wenn ich durchfiel, war ich gezwungen, mich den Sha’Tep anzuschließen und den Rest meines Lebens damit zu verbringen, für einen meiner ehemaligen Mitschüler zu kochen, zu putzen und ihn sonst wie zu bedienen. Ein erniedrigendes Schicksal für jeden, aber erst recht für ein Mitglied meiner Familie – für den Sohn des großen Ke’heops. Durchfallen war einfach nicht drin.

Allerdings hatte ich Tennat nicht deswegen zum Zweikampf herausgefordert.

»Lasst euch gesagt sein, dass das Gesetz diejenigen nicht schützt, die sich einer Prüfung unterziehen«, mahnte Osia’phest mit brüchiger Stimme. »Nur jene, die dem Kampf mit unseren Gegnern gewachsen sind, können einen Magiernamen beanspruchen.«

Schweigen senkte sich über die Oase. Wir alle kannten die Liste der Schüler, die sich den Prüfungen zu früh gestellt hatten. Wir alle kannten die Geschichten, wie sie umgekommen waren. Osia’phest blickte mich noch einmal fragend an. »Bist du wahrlich vorbereitet?«

»Na klar«, antwortete ich scheinbar unbekümmert. Eigentlich redeten wir nicht so mit unserem Lehrer, aber meine Strategie erforderte es, ein gewisses Selbstvertrauen zur Schau zu stellen.

»Klar«, äffte mich Tennat nach und nahm Verteidigungshaltung ein. Schulterbreit auseinanderstehende Füße, locker herabhängende Arme – allzeit bereit, die Zauber zu wirken, die er sich für unser Duell zurechtgelegt hatte. »Letzte Chance, dich zu verdrücken, Kellen. Wenn wir einmal loslegen, höre ich erst auf, wenn du erledigt bist.« Feixend sah er Shalla an. »Ich möchte nicht, dass die schrecklichen Schmerzen, die ich dir zufüge, deiner Schwester unnötig Kummer bereiten.«

Falls Shalla diese kindische Imitation von Barmherzigkeit überhaupt mitbekam, ließ sie sich nichts anmerken. Sie stand einfach nur da, stemmte die Hände in die Hüften und ihre hellblonde Mähne wehte anmutig im Wind. Ihr Haar war dicker und glatter als das strohige Gestrüpp auf meinem Kopf, das mir immer wieder in die Augen fiel. Beide hatten wir den hellen Teint unserer Mutter geerbt, nur dass er bei mir nach immer wieder auftretenden Krankheitsphasen wesentlich ungesünder wirkte. Bei Shalla betonte er die feinen Gesichtszüge, die die Aufmerksamkeit praktisch jedes Schülers aus unserem Clan auf sich zogen. Wobei sie sich natürlich für keinen von ihnen interessierte. Ihr war bewusst, dass sie talentierter war als wir alle, und sie war fest entschlossen, alles daranzusetzen, Obermagus zu werden wie unser Vater. Für Jungs war in dieser Gleichung einfach kein Platz.

»Shalla hat mit meinen Schmerzensschreien bestimmt kein Problem«, murmelte ich.

Sie fing meinen Blick auf und erwiderte ihn mit einer Mischung aus Verwunderung und Argwohn. Sie wusste, dass ich alles tun würde, um meine Prüfungen zu bestehen. Gerade deshalb behielt sie mich so scharf im Auge. Was du auch denken magst, Shalla – bitte halt die Klappe. Ich flehe dich an.

»Als derjenige Schüler, der die wenigsten Bänder entfacht hat«, fuhr Osia’phest fort, »hast du die Wahl der magischen Disziplin für das Duell, Kellen. Welche Waffe wählst du?«

Alle warteten gespannt. Wie gesagt, hier in der Oase war jeder von uns in der Lage, ein bisschen Magie zu beschwören – jedenfalls so viel, dass es zum Üben genügte. Aber das war nichts im Vergleich dazu, was man anstellen konnte, wenn man erst einmal seine Bänder entfacht hatte. Weil Tennat bereits Eisen und Atem zur Verfügung standen, wäre ich verrückt gewesen, eines von beiden zu wählen.

»Eisen«, sagte ich so laut, dass es auch jeder hörte.

Meine Mitschüler starrten mich ungläubig an, als hätte ich den Verstand verloren. Nephenia wurde ganz blass, Shalla kniff skeptisch die Augen zusammen. Panahsi machte Anstalten, Einwände zu erheben, aber ein Blick von Osia’phest ließ ihn verstummen. »Ich glaube, ich habe dich nicht richtig verstanden«, sagte unser Lehrer gedehnt.

»Eisen!«, wiederholte ich.

Tennat grinste. Dem Eisenband an seinem Unterarm entströmte ein hellgrauer Schimmer und schlängelte sich um seine Hände. Alle Anwesenden wussten, wie sehr Tennat für Eisenmagie schwärmte – für die Art und Weise, wie sie den Gegner erbarmungslos niedermachte. Man sah ihm die Begeisterung an, die Erregung darüber, dass er gleich hochkarätige Magie ausüben durfte. Wie gern hätte auch ich gewusst, wie sich das anfühlte!

So ungeduldig war er, dass seine Finger bereits die Gebärden für die Zaubersprüche durchgingen, die er gegen mich einsetzen wollte. Dabei lernt man doch zum Thema Duelle als Erstes, dass nur ein Schwachkopf seine Karten aufdeckt, bevor der eigentliche Kampf beginnt. Weil ich Tennat aber auf gar keinen Fall mit Eisenmagie schlagen konnte, glaubte er offenbar, er hätte nichts zu verlieren.

Und deshalb grinste auch ich.

In den letzten paar Wochen hatte ich jedes einzelne Duell verfolgt, bei dem Tennat gegen andere Schüler angetreten war. Mir war aufgefallen, dass sogar begabtere Schüler – solche, die ihn eigentlich mit Leichtigkeit hätten besiegen können – letztlich immer hatten aufgeben müssen.

Irgendwann war mir ein Licht aufgegangen.

Magie ist im Grunde nichts anderes als Trickserei.

In der Oase war es still, fast friedlich. Ich glaube, alle warteten darauf, dass ich nervös loskicherte und in letzter Sekunde verkündete, alles sei bloß ein Witz gewesen. Stattdessen straffte ich die Schultern und neigte meinen Kopf erst nach links und dann nach rechts, bis die Halswirbel knackten. Meine Zauberkünste wurden davon zwar nicht besser, aber vielleicht wirkte ich so entschlossener.

Tennat schnaubte verächtlich. Das tat er andauernd, nur war es diesmal lauter. »Jemand wie du, der schon zusammenklappt, wenn er eine Leuchtglaslaterne entzünden will, müsste eigentlich bei der Wahl seiner Gegner vernünftiger sein, oder?«

»Stimmt«, erwiderte ich knapp und krempelte die Ärmel hoch, damit er die matten, leblosen Tätowierungen meiner eigenen sechs Bänder sah. »Darum solltest du dich lieber fragen, warum ich ausgerechnet dich herausgefordert habe.«

Er musste überlegen und entgegnete dann ungemein schlagfertig: »Vielleicht hast du ja Todesträume und weißt, dass ich dich am schnellsten auf den grauen Weg befördern kann, damit dein Leiden ein Ende hat.«

»Könnte sein. Aber damit es spannend bleibt, behaupte ich einfach mal, dass ich andere Gründe habe.«

»Zum Beispiel?«

Darauf hatte ich eigentlich antworten wollen, dass ich mich mit dem Schatten verbunden hätte – der siebten und tödlichsten Art der Magie, jenem Zauber, der uns allen verboten war. Wenn ihm das keine Angst einjagte, hätte ich hinzugefügt, dass die wahrhaft großen Magier unter unseren Vorfahren die Hohe Magie anwenden konnten, ohne ihre Bänder überhaupt entfacht zu haben. Doch als ich zu einer Erwiderung ansetzte, sah ich einen Falken über uns hinwegfliegen und entschied mich spontan für eine andere Taktik.

»Wenn man sein Schutztier gefunden hat, braucht man seine Bänder nicht.«

Daraufhin schauten alle nach oben, und Tennats ärgerliche Miene verriet mir, dass er nervös wurde. »Kein Mensch verbindet sich heutzutage noch mit Schutztieren. Abgesehen davon – wie soll ausgerechnet jemand mit so wenig Zauberkraft ein Tier an sich binden? Du spinnst, Kellen. Nie im Leben!«

Ich sah, dass der Falke einen kleineren Vogel verfolgte. »Schnapp ihn dir, Süßer!«, raunte ich gerade so laut, dass es alle mitbekamen. Sie schienen die Luft anzuhalten, als der Falke die Klauen in seine Beute schlug. Aus mir wäre sicherlich ein ausgezeichneter Schauspieler geworden, wenn dieser Beruf bei den Jan’Tep nicht streng verboten wäre.

»Na schön, na schön.« Osia’phest fuchtelte mit den Händen, als wollte er unseren unsinnigen Schlagabtausch mit einem Bannzauber beenden. Bestimmt wusste der Alte, dass ich mir kein Schutztier zugelegt hatte, aber wahrscheinlich gehörte es sich nicht, einen anderen Magier bloßzustellen, auch wenn derjenige offensichtlich dreist log. »Vor einem Duell gibt es traditionell stets ein gewisses … Imponiergehabe, aber jetzt reicht es allmählich. Seid ihr so weit?«

Ich nickte. Tennat zeigte keine Reaktion, als sei allein die Vermutung, er könne nicht so weit sein, eine Beleidigung.

»Gut«, sagte Osia’phest. »Dann fange ich mal an zu zählen.« Er holte übertrieben tief Luft, denn er sagte lediglich: »Sieben!«

Der Wind frischte auf und ließ mein weites Hemd flattern. Ich trocknete mir die Hände ungefähr zum zehnten Mal an dem Leinenstoff ab und räusperte mich, um das Kratzen im Hals loszuwerden. Jetzt bloß nicht husten. Keine Schwäche zeigen. Ganz egal, was kommt.

»Sechs.«

Tennat grinste mich so siegessicher an, als würde ich gleich mein blaues Wunder erleben. Wahrscheinlich hätte er mich tatsächlich eingeschüchtert, wenn ich nicht gewusst hätte, dass er alle seine Gegner mit diesem Grinsen zu beeindrucken versuchte. Außerdem machte ich mir vor Angst sowieso schon in die Hose.

»Fünf.«

Der Vogel segelte wieder über uns hinweg. Ich schaute nach oben und zwinkerte ihm demonstrativ zu. Tennats Grinsen wurde schief. Er hielt mich zwar für einen hoffnungslosen Schwächling, nahm mir aber trotzdem ab, dass ich mich mit einem Schutztier verbunden hatte. Was für ein Idiot.

»Vier.«

Tennat vollführte mit der linken Hand die Gebärde für einen Schildzauber, wobei er sicherheitshalber nach unten schielte, ob er auch alles richtig machte. Ja, er war eindeutig verunsichert.

»Zwei.«

Zwei? Und wo war drei geblieben? Konzentrier dich, verdammt noch mal! Mit der Rechten führte Tennat jetzt die Gebärde für den eisernen Angriffszauber aus, den wir meistens einfach Leibschneider nannten. Dazu formte er die Finger so, dass sie mir die größtmöglichen Schmerzen verursachen konnten. Er hielt den Kopf immer noch gesenkt, aber es sah so aus, als würde er schon wieder grinsen.

»Eins.«

Ja, er grinste. Vielleicht ist das Ganze doch keine so gute Idee?

»Fangt an!«, rief Osia’phest.

Ich spürte sofort einen stechenden Schmerz im Leib.

Wie gesagt: Magie ist reine Trickserei.

Größtenteils.

Ein Beobachter hätte kaum mitbekommen, dass überhaupt etwas geschah. Es gab weder grelle Blitze noch Donnerschläge, nur das Abendlicht und die laue Brise von Süden. Eisenmagie ruft keine sichtbaren oder hörbaren Effekte hervor – deshalb hatte ich sie mir ja ausgesucht. Der eigentliche Kampf spielte sich im Inneren unserer Körper ab.

Tennat streckte die rechte Hand aus: Mittel- und Ringfinger waren zum Zeichen des Messers aneinandergelegt, Zeigefinger und kleiner Finger zur Gebärde des Ziehens und Reißens gekrümmt. Sein Wille bohrte sich in meinen Brustkorb und glitt an meinen Organen entlang. Der dadurch verursachte Schmerz – eher ein dumpfes, grauenvolles Ziehen als ein stumpfer oder scharfer Schnitt – löste in mir das Verlangen aus, mich zu Boden zu werfen und um Gnade zu betteln. Mist – er ist schnell und stark ist er auch. Warum kann ich nicht so stark sein?

Ich reagierte mit einem spöttischen Auflachen. Sein Gesichtsausdruck verriet mir, dass ich ihm damit tatsächlich Angst einjagte. Den Zuschauern ging es vermutlich genauso, denn Selbstbewusstsein gehörte sonst nicht unbedingt zu meinen Eigenschaften.

Ich wurde wieder ernst und sah ihn fest an. Dann streckte ich die Hand aus, als wollte ich die Luft durchbohren – eine Gebärde, die für einen Schüler wie mich viel zu energisch und auf jeden Fall viel zu schnell ausfiel, wenn gleichzeitig ein Abwehrzauber aufrechterhalten werden musste. Während Tennats Gebärden sorgfältig und präzise waren, fielen meine lockerer, fast lässig aus – etwas, das nur wenige gewagt hätten.

Erst passierte gar nichts. Weil ich Tennats Willen immer noch in den Eingeweiden spürte, grinste ich ihn erneut an, um ihm klarzumachen, dass seine Niederlage ohne Zweifel bevorstand. Als er mich ein paar qualvolle Sekunden forschend musterte, ließ das schmerzhafte Ziehen in meinem Inneren ein wenig nach. Dann huschte plötzlich verblüfftes Entsetzen über sein Gesicht.

In diesem Augenblick begriff ich, dass ich ihn tatsächlich besiegen konnte.

Der andere Grund, weshalb ich mir den Eisenzauber ausgesucht hatte, obwohl ich ihn selbst gar nicht ausführen konnte, war nämlich der, dass ein Magier, der den Leibschneider wählt, einen zweiten Zauber – das Herzschild – einsetzen muss, um sich selbst zu schützen. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Schild, wie ihr ihn euch vielleicht vorstellt: so ein großes rundes Ding, mit dem man Hiebe abwehrt. Vielmehr benutzt man magische Kräfte, um die Form und Unversehrtheit seiner Organe zu erhalten. Man muss sich das eigene Herz, die Leber, die … na ja, den ganzen Kram vor Augen rufen und versuchen, alles zusammenzuhalten. Sobald man aber in Panik gerät, etwa weil man glaubt, der andere Magier wäre stärker und man hätte ihm nichts entgegenzusetzen, kann es passieren, dass man versehentlich die eigenen Organe zerquetscht.

Auf diese Weise hatte Tennat nämlich Panahsi besiegt. Er hatte ihm schwere innere Verletzungen zugefügt, obwohl niemand außer mir – nicht einmal Tennat selbst – es mitbekommen hatte. Pan hatte so verzweifelt versucht, sich zu schützen, dass er am Ende seine eigenen Organe zerdrückt hatte. Und jetzt hatte ich Tennat dermaßen davon überzeugt, dass mir sein Zauber nichts anhaben konnte, dass er die Beherrschung verlor. Ich litt immer noch scheußliche Schmerzen, aber darauf war ich vorbereitet. Tennat dagegen war völlig überrumpelt.

Erst wehrte er sich und verstärkte seinen Angriff auf mich noch, ohne zu merken, dass er sich dabei selbst immer mehr schadete. Meine Knie zitterten und vor meinen Augen verschwamm alles, als mich der Schmerz überwältigte. Dabei war mir mein Plan so einleuchtend vorgekommen …

Plötzlich taumelte Tennat aus seinem Kreis heraus. »Schluss!«, ächzte er. »Ich … ich gebe auf!«

Der eiserne Griff seines Zaubers verflüchtigte sich, ich bekam wieder Luft. Allerdings gab ich mir große Mühe, dass man mir meine ungeheure Erleichterung nicht ansah.

Osia’phest schritt auf Tennat zu, der keuchend auf die Knie gesunken war. »Beschreibe uns, was du gespürt hast«, forderte unser Lehrer ihn auf.

Tennat sah ihn an, als wäre der alte Mann ein Trottel, wofür ihn die meisten unserer Mitschüler ohnehin hielten. »Ich dachte, ich müsste gleich sterben. So hat es sich angefühlt!«

Osia’phest ignorierte den feindseligen Tonfall. »Hat es sich genauso angefühlt wie bei den anderen Schülern?«

Mir fuhr der Schreck in die Glieder, als mir klar wurde, dass Osia’phest Verdacht geschöpft hatte. Tennat sah erst mich an und dann wieder den Alten. »Na ja … anfangs nicht. Sonst fühlt es sich ja immer an, als ob einen eine Hand packt, aber bei Kellen war es irgendwie anders … schlimmer … wie lauter Ranken, die sich um meine Eingeweide schlingen, und dann habe ich gespürt, wie er meine Organe zusammenquetscht.«

Osia’phest schwieg eine ganze Weile. Der Wind frischte auf und legte sich wieder. Die anderen Schüler staunten mich immer noch an. Wie konnte jemand, der noch kein einziges seiner Bänder entfacht hatte, den besten Kämpfer unserer Klasse besiegen? Aber alle hatten Tennat wanken sehen und gehört, wie er beschrieben hatte, dass ihn eine überlegene Macht überwältigt hatte. Schließlich sagte Osia’phest: »Gut gemacht, Kellen aus dem Hause Ke. Es sieht ganz so aus, als hättest du deine erste Prüfung bestanden.«

»Die anderen drei bestehe ich auch noch!«, verkündete ich selbstbewusst.

Ich hab’s geschafft!, dachte ich und unbändige Freude durchströmte mich. Ich habe ihn besiegt! Ich habe gewonnen! Vorbei das stundenlange Starren auf meine Unterarme, vorbei die inbrünstigen Gebete, mit denen ich erfolglos versucht hatte, die eintätowierten buchstabenähnlichen Symbole aufzubrechen, um die Bänder zu entfachen. Vorbei die durchwachten Nächte, in denen ich gegrübelt hatte, wann ich wohl aus meinem Elternhaus verstoßen würde, um ein Sha’Tep zu werden und mein Leben als Händler, Buchhalter oder, meine Vorfahren mögen mir beistehen, als Tennats persönlicher Diener zu fristen.

Einige meiner Mitschüler applaudierten. Vermutlich hatte sich keiner außer Panahsi und vielleicht Nephenia gewünscht, dass ich Tennat bezwang, aber Sieger sind bekanntlich immer beliebt. Sogar Tennat verbeugte sich vor mir – mit so viel Würde, wie er noch aufbrachte. Was seine eigenen Prüfungen betraf, hatte ich seinem Status nicht schaden können, denn jeder Schüler hatte drei Duellversuche und Tennat hatte schon mehrere Zweikämpfe gewonnen.

»Na dann«, sagte Osia’phest abschließend. »Kommen wir zum nächsten Gegnerpaar und –«

»Halt!«, rief da jemand und zerschmetterte mit größerer Wucht als jeder Zauber alles, was ich geleistet hatte, und alles, was ich jemals leisten würde. Mir fiel das Herz in die Hose, als sich meine Schwester an Osia’phest vorbeidrängte und, die Hände in die Hüften gestemmt, vor mir aufbaute. »Kellen hat geschummelt«, sagte sie schlicht.

Und damit fielen alle meine Hoffnungen und Träume einfach so in sich zusammen.

2

Der Verrat

Alle starrten mich an und warteten darauf, dass ich etwas auf diese ungeheuerliche Anschuldigung – durch meine eigene Schwester – entgegnete. Leider ließ mich mein Verstand, der für vieles nicht zu gebrauchen ist, aber normalerweise stets mit einer großen Auswahl an Entschuldigungen, Ausreden und dreisten Lügen aufwarten kann, diesmal im Stich. Natürlich hätte ich mir rasch etwas aus den Fingern saugen können (Shalla ist von einem Dämon besessen! Ich bin im Besitz der achten Form der Magie! Der Rat der Magier hat mich gesandt, um euch alle auf die Probe zu stellen! Das alles hier ist ein Traum – ihr träumt nur!), aber ganz gleich, was ich vorgebracht hätte, man hätte mich die Prüfung einfach noch einmal ablegen lassen – nur diesmal mit einem Gegner, der sich nicht so leicht von mir täuschen ließ.

Ich tat genau das, was man in solchen Situationen niemals tun soll: Ich blickte in die Runde der Zuschauer und hoffte, dass jemand zu meinen Gunsten einschreiten würde. Wenn es eine eindeutigere Methode gibt, seine Schuld einzugestehen, dann ist sie mir noch nicht begegnet. Überraschenderweise versuchte ausgerechnet mein Lehrer Osia’phest, mir zu Hilfe zu kommen. Der Alte machte ein ärgerliches Gesicht und wedelte abwehrend mit der Hand. »Hör zu, Mädchen – auch wenn man mich gezwungen hat, dich an diesen Prüfungen teilnehmen zu lassen, so gibt dir das noch lange nicht das Recht, sie zu unterbrechen. Von mir aus kannst du Meister He’met damit belästigen, aber nicht mich.«

»Aber er hat geschummelt!«, wiederholte Shalla anklagend. »Kellen hat nicht mal den –«

»Verzieh dich, Shalla!«, stieß ich zähneknirschend hervor und versuchte, ihr mit den Augen zu bedeuten: Bitte! Wenn du mich nur ein bisschen gernhast, hör auf.

Ich weiß nicht, ob sie den Wink verstand, jedenfalls stand sie mit verschränkten Armen da, als wollte sie so lange die Luft anhalten, bis sie sich durchgesetzt hatte. »Er hat nur getrickst, Meister Osia’phest. Er hat überhaupt keinen Zauber gewirkt.«

Tennat, der immer noch nicht gerafft hatte, dass er als Magier nicht bedeutend genug war, um für Shalla infrage zu kommen, nutzte die Gelegenheit, ihr die Hand auf den Arm zu legen und herablassend zu sagen: »Glaub mir, Shalla. Ich war schließlich dabei. Dein Bruder –«

»Halt die Klappe!« Sie machte sich los und zeigte wieder auf mich. »Kellen hat keine Magie eingesetzt. Er hat dir etwas vorgemacht und du bist drauf reingefallen. Er hat dich davon überzeugt, dass er gewinnt, und dich verleitet, deinen eigenen Zauber gegen dich selbst zu wenden. Eigentlich ganz raffiniert, aber keine Magie.«

Wieder richteten sich alle Augen auf mich. Panahsi, Nephenia – alle sahen mich an. Tennat wirkte verunsichert. Bestimmt versuchte er, sich ganz genau an die Situation zu erinnern und zu entscheiden, ob seine Empfindungen echt gewesen waren oder nicht. Ein paar Schüler fingen an zu lachen, aber es war nicht zu erkennen, über wen.

Mein Trick war so einfach, dass niemand damit gerechnet hatte. Jetzt war ich entlarvt. Warum konntest du mir nicht wenigstens diesen einen Triumph lassen, Shalla?

Osia’phest runzelte die Stirn, aber der Blick, mit dem er mich ansah, war erstaunlich milde. Ich begriff, dass er Bescheid wusste. Er hat es die ganze Zeit gewusst. Aber warum hat er nichts gesagt? »Soso«, brummelte er. »Dann muss ich die Sache wohl mal mit –«

»Kellen schafft es auch mit richtiger Magie. Er muss sich nur mal anstrengen!« Shalla trat in den Kreis, den Tennat gezogen hatte. »Du brauchst keine Tricks, Kellen. Du glaubst das zwar, aber nur, weil du nicht an dich glaubst.«

Obwohl ich mich von ihr verraten fühlte, hätte ich beinahe losgelacht. Sie denkt, dass sie mir damit hilft!Shalla möchte mich zu dem Mann machen, der ich ihrer Meinung nach sein sollte.

»Du kannst es!«, bekräftigte sie. »Ich weiß, dass du es kannst. Du bist der Sohn des Ke’heops! Du bist mein Bruder, kein hilfloser Sha’Tep. Beweis es ihnen. Los, zeig’s ihnen. Jetzt!«

Sie streckte die Hand aus und im nächsten Augenblick spürte ich ihren Griff um mein Herz. Lass das!, wollte ich schreien, brachte aber keinen Ton heraus. Sie griff mich genauso schnell und brutal an wie Tennat, bloß dass ich sie nicht dazu verleiten konnte, sich selbst zu besiegen. Ich musste mich wohl oder übel wehren, mit der kläglichen Magie, über die ich verfügte. Mit der Linken vollführte ich die Gebärde des Schildes. Vier Finger krümmten sich vor meiner Brust, der Daumen blieb ausgestreckt, während ich vergeblich versuchte, die Kraft der Oase anzuzapfen. Mit meinem matten, leblosen Eisenband am rechten Unterarm konnte ich nicht genug Kraft beschwören. Leuchtet!, befahl ich den anderen tätowierten Bändern in Gedanken. Die farbige metallische Tinte glomm im Sonnenlicht kurz auf, als wollte sie mich verhöhnen. Ihr sollt leuchten! Ich bin der Sohn des mächtigsten Magiers des ganzen Clans. Leuchtet, verdammt noch mal! Leuchtet!

Der von Shallas Angriff ausgelöste Schmerz ließ nicht nach. Ich schrie auf, doch nicht einmal der Anblick meiner Qualen erweichte ihren starken Willen. Sie war felsenfest überzeugt, dass ich über genauso viel magische Kraft verfügte wie alle anderen und dass ich nur eine Herausforderung brauchte, die mich aus meiner eingebildeten Schwäche wachrüttelte. »Finde die Stille, Kellen«, sagte sie leise. »Lass alles los.«

Obwohl ich stinksauer auf sie war, versuchte ich es. Ich gab mir Mühe, innerlich so still zu werden, wie die Meister es uns gelehrt hatten, spürte aber nur, wie mein Herz immer mehr zerquetscht wurde. Helft mir, ihr Ahnen – so langsam tut es echt weh.

»Mach schon, Kellen!«, drängte jetzt auch Panahsi.

Ich pumpte jedes Quäntchen Willenskraft, das ich aufbringen konnte, in meinen Schild. Ich ging bis an meine Grenzen und darüber hinaus, durchbrach sie, als wären sie aus Pergament. Sie waren noch da, aber es war mir egal. Du forderst meinen Willen heraus, Schwesterchen? Bitte sehr, hier ist er – du dummes, arrogantes, hinterhältiges Ding!

Auf einmal spürte ich die Stille, die Leere. Ist es das, wovon die Meister immer sprechen? Die »tiefe Stille des Geistes«?

Doch die Stille war nicht in meinem Geist – sie war in meinem Körper. Er hatte aufgehört zu atmen … aber warum? Die Antwort ging mir auf, als meine Knie nachgaben und ich zusammenbrach.

Meine kleine Schwester hatte mein Herz angehalten.

3

Der graue Weg

Bei meinem Volk nennt man den Übergang zwischen Leben und Tod den grauen Weg. Ein düsterer Ort, an dem jeder Magier irgendwann auf die drei Donnerschläge warten muss, die ihn vor das Gericht unserer Ahnen rufen.

Das ist unfair!, dachte ich noch, als die Welt vor meinen Augen ins Schwanken geriet, als ich nach hinten fiel wie ein von der Sichel des Gärtners abgemähter Grashalm. Schlimm genug, dass ich starb, aber musste es auch noch auf eine so unglaublich demütigende Art und Weise geschehen, umgebracht von der eigenen Schwester? Ich war noch nicht mal sechzehn Jahre alt. Ich hatte noch nie ein Mädchen geküsst. Genau genommen hatte ich aus meinem Leben noch so gut wie nichts gemacht. Ich hinterließ keine Legenden über große Taten, mit denen ich von unseren Ahnen, den ersten Magiern, meinen Platz in den Nachwelten einfordern konnte.

Ich vernahm einen dumpfen Schlag, wahrscheinlich, als ich auf dem Sandboden der Oase aufschlug, und versuchte (heldenhaft, wie ich fand), Luft zu holen. Es gelang mir nicht.

Sollte ich die Ahnen anlügen? Ihnen irgendwelche Geschichten erzählen, in denen ich feindliche Magier besiegte oder kleine Tiere rettete? Aber vermutlich ließen sich Gottheiten nicht so leicht reinlegen. Abgesehen davon hatten mir meine Lügen in letzter Zeit nicht viel geholfen.

Die verehrten Ältesten meines Clans behaupten, die Wiedergeburt sei die Strafe der Götter für die Sünden eines erbärmlichen Lebens, und die Bestrafung bestehe darin, dass man irgendwo weiter unten auf der Leiter des Lebens wiedergeboren wird, zum Beispiel als Ratte oder als Farnbüschel. Aber so, wie ich bis jetzt noch nichts Bedeutendes geleistet hatte, so hatte ich auch noch keine bedeutenden Sünden begangen. Darum kam ich zu dem unvermeidlichen Schluss, dass ich den grauen Weg nur durchqueren würde, um als schwächlicher Jan’Tep ohne jegliche Magie zurückgeschickt zu werden und noch mal von vorn anfangen zu müssen. Bitte, bitte, lasst mich nicht so enden!

Die Ältesten hätten mich für diese unverschämten Gedanken gerügt und mich daran erinnert, dass der graue Weg eine Phase des Friedens und der Wärme ist, in der ein sterbender Magier die besänftigenden Klänge von Musik hört und die Stimmen derjenigen, die er am meisten bewundert, seinen Namen preisen.

Und ich? Ich hörte nur Geschrei aus allen Richtungen. Osia’phest war der Lauteste. Erst brüllte er die anderen Schüler an, dass sie ihm Platz machen sollten, dann intonierte er einen Zauberspruch, der, wenn ich richtig hörte, aus denselben Silben bestand wie der, mit dem Köche Lebensmittel haltbar machen. Osia’phest ist ein netter Kerl, aber nicht unbedingt der mächtigste Magier aller Zeiten. Seine Stimme klang schrill und verzweifelt, was immer schlecht ist, denn Hohe Magie erfordert Gelassenheit und Konzentration.

Steh auf, redete ich mir selbst gut zu. Atme. Sonst macht er aus dir eine verschrumpelte Aprikose. Steh auf!

Auch Panahsi schrie – und zwar nach einem Heiler. Offenbar traute er Osia’phest noch weniger zu als ich.

Nur eine Stimme war leiser und klang fast besänftigend. »Versuch zu atmen, Kellen! Du musst atmen!«, rief mir Nephenia zu und wiederholte den Satz immer wieder, als könnte sie mich durch bloße Wiederholung dazu bewegen.

Liebste Nephenia, damit richtest du überhaupt nichts aus, dachte ich. Versuch’s lieber mit einem Kuss, vielleicht bringt der mein Herz wieder zum Schlagen. Zumindest hätte ich den Ahnen dann etwas zu berichten. Wenn ich noch über die erforderlichen Körperfunktionen verfügt hätte, hätte ich über mich selbst gelacht. Wer hätte gedacht, dass nicht mal der Tod meine jugendliche Begierde ersticken konnte?

»Er wird schon blau«, sagte jemand, was für noch mehr Geschrei sorgte.

Die einzige Stimme, die sich nicht an dem Lärm beteiligte, war die meiner Schwester Shalla, aber ich hätte schwören können, dass ich sie atmen hörte.

Als wir noch klein waren und uns ein Zimmer teilten, wusste ich immer, wenn Shalla einen Albtraum hatte. Sie atmete dann auf ganz besondere Art … schnell und flach, als würde sie einen Berg hinaufrennen. Als ich sie jetzt wieder so atmen hörte, verspürte ich den absurden Wunsch, wie damals ihre Hand zu nehmen und sie zu trösten. Wie damals, als noch keiner von uns beiden über irgendwelche magischen Fähigkeiten verfügte und wir abends lange wach blieben und uns darüber unterhielten, wie mächtig wir später, wenn wir groß wären, einmal sein würden. Damals mochte ich sie wesentlich lieber als heute. Wahrscheinlich ging es ihr mit mir genauso.

Wie lange liegt mein letzter Herzschlag schon zurück?Eine Minute? Zwei Minuten? Wie lange kann man überleben, ohne dass das Blut zirkuliert? Und wenn das hier der graue Weg sein soll, warum muss ich dann so lange rumstehen, jedenfalls im übertragenen Sinne?

Die Ältesten versprechen uns, dass uns im Sterben diejenigen Personen erscheinen, die wir am meisten geliebt haben und die uns ihrerseits geliebt haben. Auch das stellte sich als Übertreibung heraus. Mir erschien lediglich eine lodernde Glut, die keine Gestalt annahm. Das ist die Sonne, wurde mir klar. Als ich auf dem Boden aufgeschlagen war, hatte mein Kopf nach Westen geschaut, und jetzt blickte ich direkt ins schwindende Sonnenlicht. Das würde auch erklären, warum es so in den Augen brennt.

Andererseits legte der Umstand, dass ich überhaupt noch etwas anderes empfand als nur den Stillstand meines Herzens, den Schluss nahe, dass Osia’phests Zauber vielleicht doch gewirkt hatte.

Das bernsteingoldene Licht verschwamm und ich konnte den Umriss von Shalla erkennen, die vor mir kniete. Das Brennen in meinen Augen ließ ein wenig nach. Immerhin hatte meine Schwester geistesgegenwärtig erkannt, dass ich erblinden würde, wenn ich ohne zu blinzeln in die Sonne starrte. Als ihr Gesicht deutlicher wurde, sah ich darin Angst und Sorge … und noch etwas anderes. Enttäuschung. Erst bringt sie mich um und dann ist sie enttäuscht, weil ich tot bin.

Eine eigentümliche Ruhe überkam mich. Das ist wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, denn die Symptome von Panik – rasender Puls, schneller Atem oder Schweißausbrüche – verlangen alle nach einem intakten Herzschlag.

Osia’phests Stimme, die den Spruch bis zum Überdruss wiederholte, riss mich aus meinen Gedanken. Je mehr ich mich auf sein Gesicht konzentrierte, desto weniger konnte ich irgendwas erkennen. Wird es dunkler?

»Der Schutzzauber lässt nach!«, sagte Panahsi erschrocken.

»Ich kann nicht mehr. Wir brauchen die Heiler. Sofort.« Osia’phest war schon ganz heiser.

»Versucht es mit einem Bluteinklangszauber!«, forderte ihn Panahsi auf. »Damit sein Herz wieder schlägt!«

»Ich kann nicht«, erwiderte Osia’phest. »Dazu müsste ich sein Herz an meines binden, und dafür bin ich zu alt.«

»Ihr habt bloß Angst!«

»Zu Recht, du Dummkopf! Wenn ich jetzt sterbe, verfliegt der Zauber, der ihn schützt, ganz und gar.«

Shalla gab sich einen Ruck. »Dann übernehme ich das eben. Zeigt mir, wie es geht.«

»Kommt nicht infrage«, antwortete er gepresst, dann vernahm ich neben mir einen dumpfen Aufprall.

»Meister Osia’phest?«, rief Shalla schrill.

»Der alte Narr ist ohnmächtig geworden«, sagte Panahsi. »Er konnte den Zauber nicht mehr halten.«

Na toll!, dachte ich. Ich bin von lauter Magiern umgeben, aber keiner kann mich retten.

Jemand weinte. Das Schluchzen klang wie Regentropfen, die in einen tiefen Brunnen fallen. Wo bleibt die tröstende Musik, die uns die Ältesten versprechen? Wo bleiben die Stimmen, die meinen Namen preisen?

Ich hörte das Trampeln von Stiefeln. »Weg da, ihr Volltrottel!«, knurrte eine Frauenstimme. Ihr knatschender Akzent hörte sich nicht nach Jan’Tep an und klang so lustig, dass ich am liebsten gelacht hätte. »Wenn ihr nicht sofort Platz macht, könnt ihr die ganze nächste Woche eure eigene Haut von euren schicken Klamotten runterkratzen.«

Etwas Leichtes, Pudriges rieselte auf meine Haut. Ob sich so Schnee anfühlte? Erst kitzelte es, dann brannte es, bis es schließlich so heftig juckte, dass ich fast verrückt wurde.

»Tut mir leid, Kleiner«, raunte die Frau mir zu. »Das wird jetzt kein Spaß für dich.«

Das Jucken erfasste meine Augen und ganz kurz sah ich wieder klar. Die Frau beugte sich über mich. Sie hatte ein kantiges, aber anziehendes Gesicht, das von langen roten Haaren umrahmt wurde. Nur eine einzelne weiße Locke lugte unter ihrem Grenzerhut hervor. So einen Hut hatte ich schon einmal bei den Reitern der Daroman gesehen, als sie hinter ihren Viehherden herzogen. In letzter Zeit bekamen wir allerdings kaum noch Daroman auf unserem Land zu Gesicht. Die Frau mit dem Hut trug ein schmuddeliges weißes Hemd und darüber eine schwarze Lederweste. Aus ihrem Mund ragte eine Art Stäbchen mit einem glühenden roten Lichtpunkt an der Spitze, von dem kleine graue Wölkchen aufstiegen. Ein Rauchstängel? Wer raucht denn in Gegenwart eines Kranken? Und bei allen Göttern – warum hört dieses verflixte Jucken nicht auf?

Es gab ein kleines Gerangel, als Shalla sich zu mir durchdrängelte. »Wer bist du? Wisch das Zeug ab! Er ist –«

»Hau ab, Mädel«, erwiderte die Frau und schubste meine Schwester weg. Dann wandte sie sich wieder mir zu. »Das Jucken kommt von einem Pulver, das deine Nerven reizt. Der dämliche Zauber, den der Alte gebrabbelt hat, hätte dir höchstens Lähmungen und einen Hirnschaden beschert.« Wie als Nachsatz fügte sie hinzu: »Wobei natürlich alle Jan’Tep zumindest einen kleinen Hirnschaden haben, das steht ja wohl fest.«

»Er braucht wahre Magie, nicht irgendeinen Grenzland-Hokuspokus«, schimpfte Shalla.

»›Wahre Magie‹ – ha!«, schnaubte die Frau und konzentrierte sich wieder auf mich. »Ich weiß, wie unangenehm das ist, Jungchen, aber falls es dich beruhigt – das, was jetzt kommt, tut richtig weh.«

Etwas krachte auf mich nieder, als wollte sie mich in den Boden rammen. Dann ballte die Frau abermals die Fäuste und holte aus.

»Aufhören!«, schrie Shalla. »Du bringst ihn ja um!«

Dafür hast du schon gesorgt, Schwesterchen. Andererseits würde ich als ziemlich übel zugerichteter Leichnam enden, wenn das hier so weiterging. Vielleicht konnte ich ja diese Erfahrung in eine Geschichte verwandeln, die den Ahnen so gut gefiel, dass sie mich einließen. Da lag ich also am Boden, Eure Göttlichkeiten, und diese Irre drosch unerbittlich auf mich ein.

»Wenn du nicht sofort aufhörst, wirke ich einen Fesselbann!«, sagte Shalla drohend.

»Du gehst mir langsam auf die Nerven, Mädel.« Die Frau schlug ein drittes und dann ein viertes Mal auf meine Brust ein. Dann beugte sie sich vor und ich spürte etwas Weiches, Feuchtes auf den Lippen. Ein sonderbares, aber nicht unangenehmes Gefühl. Küsste sie mich gerade? Die Götter haben wirklich einen seltsamen Humor.

Anscheinend mochten es die Götter aber nicht, wenn man sich über sie lustig machte, denn im nächsten Augenblick war der Kuss auch schon vorbei und die Schläge setzten wieder ein. Allerdings schmerzten sie nicht mehr ganz so heftig wie vorher und das Jucken war ganz verschwunden. Ehrlich gesagt spürte ich überhaupt nichts mehr. Das war’s dann wohl … ich sterbe.

Wenn man das Ende des grauen Weges erreicht, ertönt ein dreifacher Donnerhall, der einen zum Gericht ruft. Diesen Donner hörte ich jetzt.

Beim ersten Mal klang er wie ein lautes Krachen, gefolgt von einem stechenden Schmerz in meiner linken Seite. Eine meiner Rippen war gebrochen.

Der zweite Donner war eher ein lautes Dröhnen, das irgendwo tief aus meinem Inneren kam. Mein Herz hatte seinen ersten streitlustigen Schlag getan.

Ich lebe noch!, schoss es mir durch den Kopf, als sich mein Brustkorb ausdehnte. Ich atme! Absurderweise galt mein nächster Gedanke dem, was ich sagen könnte, wenn ich wieder aufstand – irgendetwas, das sich geistreich und tapfer anhörte. Und der dritte und letzte Donnerschlag war ein lautes Gebrüll, das die Luft zerriss und uns alle wegzufegen drohte.

Es war natürlich kein richtiger Donner, so wie auch die beiden Schläge zuvor nicht. Es war die Stimme meines Vaters.

Sie klang sehr, sehr zornig.

Wie es aussah, waren die Götter bereit, ihr Urteil über mich zu fällen.

4

Der Donner

Was danach geschah, erlebte ich wie eine Reihe von Blitzen – kleine helle Funken in der Dunkelheit, die mich auf dem Rückweg von der Stadtoase ins Haus meiner Familie umfing. Es begann damit, dass mich mein Vater aufhob und mir ins Ohr flüsterte: »Nicht vor ihnen weinen. Wenn du weinen musst, verkneif es dir noch eine Weile.«

Ein Jan’Tep muss stark sein, ermahnte ich mich selbst. Eigentlich bin ich keine Heulsuse, denn ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass Heulen irgendwas bewirkt. Aber ich war erschöpft und enttäuscht und mehr als nur ein bisschen verängstigt, deshalb musste ich mich ziemlich zusammenreißen, um gedämpft zu erwidern: »Ist gut, ich weine nicht.«

Mein Vater nickte mir kurz zu, ein flüchtiges Lächeln huschte über sein Gesicht. Auf einmal spürte ich eine innere Wärme. Hat er gerade einen Feuerzauber gewirkt? Was natürlich Unsinn war, denn solange er mich trug, konnte er gar nicht die entsprechenden Gebärden vollführen.

In der Oase standen alle steif und stumm da. Nur Osia’phest lag immer noch im Sand, doch sein Gebrummel verriet, dass er allmählich wieder zu sich kam. Panahsi, Nephenia, Tennat und meine anderen Mitschüler gafften uns einfach nur an.

Mein Vater war ein kräftiger Mann, über eins achtzig groß und mit tiefschwarzem Haar – ein krasser Gegensatz zu den Blondtönen, die sowohl Shalla als auch ich von unserer Mutter geerbt hatten. Sein Bart und Schnurrbart waren stets penibel gestutzt und er strahlte auf Schritt und Tritt eine imponierende Würde aus. Er war in jeder Hinsicht so stark, wie es von einem Jan’Tep erwartet wurde: körperlich, geistig und vor allem magisch. Sogar in Panahsis Augen las ich hin und wieder einen gewissen Zweifel daran, ob ich tatsächlich der Sohn eines so mächtigen Mannes wie Ke’heops war.

»Ich kann allein stehen«, sagte ich, weil mir meine Schwäche vor den anderen Schülern peinlich war, doch er setzte mich nicht ab.

Shalla kam zögerlich zu uns herüber. »Vater, sei bitte nicht böse auf –«

»Schweig!«, schnitt er ihr das Wort ab. Meine Schwester verstummte. Er versuchte, die Situation einzuschätzen, ließ den Blick vom einen zum anderen wandern. Ich wusste, dass er die Anwesenden so mühelos durchschaute, als könnte er in ihre Köpfe hineinsehen. Er beobachtete ihre Reaktionen auf sein Kommen – verstohlene Blicke und niedergeschlagene Augen. Er machte sich ein Bild von der Lage, indem er die Angst oder das schlechte Gewissen jedes Einzelnen analysierte. Auf einmal blickte er leicht irritiert und ich wandte den Kopf. Er musterte die Frau, die mir das Leben gerettet hatte.

»Du da – wie heißt du?«, fragte er.

Sie kam einen Schritt näher, als wollte sie beweisen, dass sie keine Angst vor ihm hatte. »Ferius Parfax«, antwortete sie und streckte die behandschuhte Hand aus, um mir etwas vom Gesicht zu wischen. »Du solltest ihn baden. Das Pulver könnte noch einmal eine heftige Reaktion auslösen, wenn es tiefer in die Haut eindringt.«

Sie hatte kaum ausgeredet, als mein Vater auch schon kommandierte: »Du kommst mit!«

Auch wenn Ferius Parfax trotz der einen weißen Locke in ihrem roten, vom Grenzerhut mühsam gebändigten Haarschopf etliche Jahre jünger als mein Vater aussah, stemmte sie die Hände in die Hüften und lachte schallend. »Sieh mal einer an! Und ich dachte immer, ihr Jan’Tep kennt sämtliche Zaubersprüche, die’s gibt!«

Allgemeines Raunen und erschrockenes Luftschnappen bei meinen Mitschülern, am lautesten von Shalla. Niemand sprach so mit Ke’heops, schon gar nicht eine dahergelaufene, magielose Daroman. Ich blickte zu meinem Vater auf und sah, wie seine Wangenmuskeln kurz hervortraten, doch dann sagte er höflich: »Entschuldige bitte. Würdest du uns nach Hause begleiten? Ich hätte ein paar Fragen, die für die Genesung meines Sohnes wichtig sein könnten.«

Ferius zwinkerte mir zu, als hätte sie soeben an einem staubtrockenen Tag ein Gewitter herbeigezaubert. »Klar doch.«

Auf einmal hatte ich das Gefühl, ich müsste mich an der Unterhaltung beteiligen. »Ich heiße übrigens Kellen.«

»Freut mich, dich kennenzulernen, Kellen«, erwiderte sie und nahm den Hut ab, um ihn sofort wieder aufzusetzen. Die Daroman haben lauter solche komischen kleinen Rituale.

Eine Bewegung ganz in der Nähe zog unsere Aufmerksamkeit auf sich. Osia’phest war dabei, sich mit erstaunlich wenig Unterstützung der Schüler, die um ihn herumstanden, aufzurappeln. »Hochverehrter Ke’heops –«

»Helft ihm!«, befahl mein Vater.

Sofort griffen zwei Schüler Osia’phest unter die Arme und zogen ihn hoch. Der alte Zaubermeister tappte ein paar unsichere Schritte auf uns zu. »Wenn ich vielleicht die Begleitumstände erklären …«

»Ruh dich aus«, entgegnete mein Vater. »Deine Schüler sollen dich nach Hause bringen. Wir unterhalten uns morgen.«

Osia’phest sah aus wie jemand, den man gerade zu einer Gefängnisstrafe verurteilt hat. Ferius schnaubte abfällig. »Magier!«, sagte sie, als bedeutete das Wort in ihrer Sprache etwas anderes als in unserer.

Als ich sah, wie der Alte von meinen Mitschülern praktisch weggeschleift wurde, wie sie dabei die Augen verdrehten und sich immer wieder nach mir umwandten, schämte ich mich auf einmal. »Ich kann allein stehen«, wiederholte ich.

Mein Vater machte ein skeptisches Gesicht, stellte mich aber auf die Füße. Sofort knickten meine Knie wieder ein und mir wurde schwindlig. Ich hatte mich gewaltig überschätzt.

»Hab auch noch nie erlebt, dass sich jemand so schnell von einem angehaltenen Herzen erholt hätte.« Ferius klopfte mir auf den Rücken. Allerdings war es kein anerkennendes Klopfen, sondern sie packte mich dabei am Schlafittchen, damit ich nicht vornüberkippte.

Meinem Vater gelang es bewundernswert, so zu tun, als hätte er nichts gemerkt. Mit einem großen Schritt stellte er sich so vor mich, dass die anderen nicht sahen, wie Ferius mich jetzt mit beiden Händen festhielt. »Ihr anderen habt alle ein Zuhause, in das ihr zurückkehren könnt«, wandte er sich an meine Mitschüler. »Also los.«

Im Nu war die Oase wie leer gefegt. Niemand richtete auch nur ein Wort an mich, Panahsi nicht und auch nicht Nephenia. Selbst Tennat traute sich nicht, mich zu beleidigen.

Als alle bis auf Shalla und Ferius weg waren, drehte sich mein Vater zu der Daroman-Frau um und nickte. Sie nahm die Hände weg und ich taumelte sofort rückwärts. Mein Vater fing mich auf. »Schlaf jetzt«, sagte er.

Es war weder ein Befehl noch ein Zauberspruch. Ich hätte wach bleiben können, wenn ich es energisch genug versucht hätte. Andererseits bestand die verschwindend kleine Möglichkeit, dass sich das Ganze, wenn ich einschlief und irgendwann wieder aufwachte, nur als demütigender Albtraum herausstellte. Darum schloss ich hoffnungsvoll die Augen.

5

Die Konfrontation

Unterwegs wachte ich mehrmals auf. Obwohl er mich tragen musste, schlug mein Vater ein flottes Tempo an. Jedes Mal, wenn ich die Augen öffnete, war der Himmel noch dunkler geworden, und ab und zu traf mich ein grelles Licht, wenn wir unter einer der Leuchtglaslaternen unserer Stadt entlangliefen.

»Du sprengst noch eins von den Dingern in die Luft, wenn du dich nicht beherrschst«, sagte Ferius Parfax, die ihr grau-schwarz geflecktes Pferd am Zügel führte.

»Ziehst du etwa die Selbstbeherrschung meines Vaters in Zweifel?«, brauste Shalla auf.

Mein Vater sagte nur ein einziges Wort, nämlich »Tochter!«, und Shalla richtete den Blick sofort wieder auf den sandsteingepflasterten Gehweg.

Ferius lachte und schüttelte den Kopf.

»Worüber amüsierst du dich?«, fragte ich.

»Eure Sprache kennt so viele magische Formeln. Ich wusste nicht, dass das Wort ›Tochter‹ die gleiche Wirkung hat wie ›schweig‹.«

Ich spürte am Rücken und an den Beinen, wie sich die Armmuskeln meines Vaters anspannten. »Sehr schlagfertig. Bist du etwa eine fahrende Gauklerin? Soll ich dir für deine Darbietung ein paar Münzen zuwerfen?«

In den Augen meines Vaters sind Schauspieler und Troubadoure ungefähr so überflüssig wie Sandläuse.

»Nicht nötig, großer Ke’heops«, entgegnete Ferius, der die Ironie entweder entgangen oder egal war. »Ich bin eher eine Art Kartografin.«

»Du erstellst Landkarten?« Ich warf einen Blick auf ihre Satteltaschen und erwartete, die länglichen Holztrommeln herausschauen zu sehen, in denen meine Mutter ihre kostbaren Karten aufbewahrte. »Wo sind sie denn?«

Ferius klopfte auf die Außentasche ihrer Lederweste. »Hier drin.«

Ausgeschlossen. Richtige Landkarten konnte man nicht in so einer kleinen Tasche verwahren. Doch als ich sie darauf hinweisen wollte, fiel mir plötzlich auf, dass die Gebäude links und rechts der Straße immer schmuckloser und schäbiger wurden. Die gepflegten drei- und vierstöckigen Kalksteinhäuser und Marmortempel, an denen wir auf der Straße der Ahnen vorbeigekommen waren, wichen niedrigen Behausungen aus groben Holzstämmen und unpolierten Sandsteinplatten. Hier gab es keine Messing- und Silberverzierungen an den Fassaden wie bei den Häusern der Jan’Tep, auch keine Statuen oder anderen Schmuck, höchstens hier und da ein verwittertes Ladenschild. Das trübe Licht, das auf die Straße fiel, stammte von den wenigen Öllampen, die hinter den hölzernen Läden schiefer Fenster flackerten.

»Warum gehen wir denn durch die Sha’Tep-Viertel?«, fragte ich. »Auf der Straße der Ahnen wären wir viel schneller.«

»Dieser Weg ist … ruhiger.«

Ruhiger. Wenn sich dein eigener Vater schämt, mit dir in der Öffentlichkeit gesehen zu werden, weißt du, dass du ganz unten angekommen bist. Mir schnürte sich die Brust zusammen. Es spielte keine Rolle mehr, dass ich Tennat ganz ohne den Einsatz eigener Zaubersprüche besiegt hatte. Niemand hielt mich deswegen für besonders mutig oder klug, nicht mal mein eigener Vater. Was zählte, war allein die Tatsache, dass meine Magie erbärmlich schwach war.

»Ist wahrscheinlich ganz schlau, den ruhigeren Weg zu nehmen, wenn man keinen Ärger will«, sagte Ferius, griff in ihre Weste und zog einen dünnen Rauchstängel hervor.

Ihr Kommentar kam mir ziemlich harmlos vor, aber Shalla sprang auf jede noch so versteckte Kritik an unserem Vater an. »Wie kannst du es wagen, auch nur anzudeuten, dass Ke’heops –«

»Tochter!«

Diesmal kam es so schnell und nachdrücklich, dass ich nicht gleich begriff, dass Ferius gesprochen hatte. Shalla war so baff, dass sie stehen blieb, als ob jemand sie mit einem Kettenbann belegt hätte.

»Ha!«, gluckste Ferius. »Es klappt tatsächlich. Mein erster Zauberspruch!« Sie steckte den Rauchstängel zwischen die Zähne und beugte sich vor. »Gib mir doch mal Feuer, Mädel.«

Shallas Blick machte deutlich, dass sie nicht im Traum daran dachte, der Fremden mit einem so simplen Zauber auszuhelfen. Doch ich hob wider besseres Wissen die rechte Hand und besann mich auf den Glutzauber. Ich konzentrierte meine gesamte Willenskraft auf die Lücke zwischen meinem Daumen und Zeigefinger, um eine Flamme entstehen zu lassen. Als ich sicher war, dass ich so weit war, flüsterte ich die Einwortbeschwörung: »Sepul’tanet.«

Nichts.

So weit von der Oase entfernt würde mir nicht einmal ein Kerzenzauber gelingen. Meine Bemühungen bescherten mir lediglich eine Woge neuer Erschöpfung und das Gefühl, als schneide das tätowierte Glutband tief in meine Haut ein.

»Spar dir die Mühe«, winkte Ferius ab. »Für so was hab ich meine eigene Magie.« Sie schnippte mit den Fingern, und ein Streichholz erschien zwischen ihnen. Dann schnippte sie den Daumen am Kopf des Streichholzes vorbei und es entzündete sich. Kurz darauf pustete sie dicke rötliche Rauchringe in die Luft hinter uns. »Jemand folgt uns.«

»Niemand von Bedeutung«, entgegnete mein Vater und ging weiter. »Wahrscheinlich nur ein neugieriger Sha’Tep.«

»Mein Vater hat einen Schutzzauber gewirkt, als wir die Oase verlassen haben«, erklärte Shalla der Fremden. »Er merkt es sofort, wenn sich uns ein anderer Magier auch nur auf hundert Meter nähert.«

»Echt jetzt?«, fragte Ferius. »So was kann dein Vater?«

Shalla lächelte überheblich. »Wir haben für alles einen Zauber, Daroman.«

Ferius zog an ihrem Rauchstängel. »Dann wüsste ich gern, ihr großen und mächtigen Magier, ob es auch einen Spruch gibt, mit dem man sich gegen derlei Schutzzauber wehren kann.« Ehe Shalla oder mein Vater antworten konnte, setzte sie hinzu: »Denn die Leute, die ich meine, sind uns dicht auf den Fersen und es sind keine Sha’Tep.«

Aus der Dunkelheit hinter uns drangen jetzt Stimmen, gefolgt vom Geräusch zahlreicher Sandalenpaare, die über das Straßenpflaster schlappten. »Ke’heops! Bleib stehen und rechtfertige dich für die Untaten deines Hauses!«

Mein Vater setzte mich ab. Weil ich immer noch wacklig auf den Beinen war, lehnte ich mich an den schiefen Türrahmen eines Kleiderladens, und als ich die Straße entlangspähte, sah ich Ra’meths rotes Gewand flattern.

Wie mein Vater gehörte auch Ra’meth zu den Obermagiern unseres Clans. Obendrein verabscheute er mich womöglich sogar noch mehr als sein Sohn Tennat, der ihn zusammen mit seinen beiden älteren Brüdern flankierte.

»Guten Abend, Obermagus«, begrüßte ihn mein Vater. Dann nickte er Ra’meths Begleitern zu und fügte nur knapp an: »Meister. Schüler.«

Die beiden älteren Jungen hatten ihre Prüfungen schon vor ein paar Jahren abgelegt. Ra’fan war jetzt Kettenbeschwörer und Ra’dir Kriegsmagier. Beide wirkten ruhig, fast freundlich, so wie man eben aussieht, wenn man kurz davor ist, einen Zauberbann zu wirken. Es sah nicht gut für uns aus.

Mein Vater ließ sich nichts anmerken. »Hast du etwa die Verfügung des Fürsten vergessen, Ra’meth? Unseren beiden Häusern ist es verboten, sich zu befehden.«

Tennat kicherte albern, bewies damit aber nur, dass er zu blöd war zu kapieren, wie riskant es war, sich einer fürstlichen Anordnung zu widersetzen. Die Magie der Jan’Tep kennt viele Zauber, aber kein Spruch kann dich vor dem Herrscher schützen, wenn du seinen Zorn auf dich ziehst.

»Wir kommen in einer rechtlichen Angelegenheit«, verkündete Ra’meth. »Dieser widerwärtige Parasit, der dich begleitet, kommt sofort mit uns!«

Mein Vater schaute mit gespielter Verwunderung erst Shalla, dann Ferius und schließlich mich an. »Von wem sprichst du?«

Ra’meth zeigte mit seinem kunstvoll geschnitzten, gut einen halben Meter langen Stab aus Eiche und Silber auf mich. Der Stab war das Symbol seines Amtes und konnte auch als Kanal für seine Magie dienen. »Dieser elende Nichtsnutz hat bei einem offiziellen Schülerduell betrogen!« Ra’meths Stimme war hell und melodisch und klang trotz des mitschwingenden Ärgers angenehm im Ohr. »Ich will Kellen, den Sohn des Ke’heops, noch heute Abend in Kupferfesseln in einer Zelle sitzen sehen.«

Mein Vater zögerte. Wer einen Kollegen aus dem Rat der Magier belog, musste mit Sanktionen rechnen, aber wenn er zugab, dass Ra’meths Beschuldigungen zutrafen, würde ich von den Magierprüfungen ausgeschlossen. Ich hatte meinen Vater in eine unmögliche Situation gebracht.

Verflucht sollt ihr sein, ihr Ahnen – tausendmal verflucht dafür, dass ihr mich so schwach geschaffen habt. »Mein Zauber hat versagt«, mischte ich mich ein. Das zumindest entsprach der Wahrheit und kam bei Prüfungen durchaus vor. »Wenn ich eine zweite Chance bekomme, dann –«

»Dann hast du meinen Sohn also mit Lügen und faulen Tricks besiegt!« Ra’meths zorniger Blick huschte von mir zu meinem Vater. »Da hörst du’s! Der Junge gibt selbst zu, dass seine Magie schwach ist. Er hätte nie in die Reihen der Schüler aufgenommen werden dürfen. Wie oft haben wir dir gesagt, dass er schon vor Jahren zum Sha’Tep hätte erklärt werden müssen?«

»Ich … ich habe Tennat nicht besiegt«, widersprach ich lahm. Insgeheim war ich entsetzt zu hören, dass mein Schicksal womöglich längst hätte besiegelt sein können. »Mein Zauber hat versagt, weiter nichts. Ich brauche nur noch ein bisschen Übung. Dann –«

Das Ende von Ra’meths Stab zuckte, und einen Augenblick lang wusste ich nicht, ob er mich damit schlagen oder mit einem Bann belegen wollte. Dann nahm ich links von mir eine flüchtige Bewegung wahr. Ferius hatte die Hand in die Weste geschoben. »Vielleicht hörst du mal auf, mit deinem Stock rumzufuchteln, guter Mann. Das geht mir langsam auf die Nerven.«

Tennat, der noch gar nichts gesagt hatte, schien jetzt einen Gegner gefunden zu haben, dem er sich gewachsen fühlte. Das tätowierte Eisenband auf seinem Unterarm glühte auf, das unheimliche graue Licht leuchtete in der Dunkelheit. »Sprich weiter, Daroman, und ich sorge dafür, dass deine nächsten Worte ein Schrei nach Gnade sind!«

Ferius nahm einen Zug aus ihrem Rauchstängel und nickte bedächtig, als gäbe seine Drohung ihr zu denken. »Klingt ja gefährlich«, sagte sie dann und stieß eine Rauchwolke aus, die sowohl Tennat als auch seinen beiden Brüdern einen Hustenanfall bescherte. »Huch – das wollte ich nicht. Du hast mich ganz aus dem Konzept gebracht.«

Tennat gab sich größte Mühe, trotz des Hustens ein paar Beleidigungen auszustoßen.

»Halt die Klappe, Tennat!«, mischte sich nun Shalla ein. »Du bist bloß sauer, weil du das Duell verloren hast.« Dann wandte sie sich an seinen Vater und sprach ihn mit etwas mehr Respekt an: »Obermagus Ra’meth, Kellen hat nicht gegen den Kodex des Duells verstoßen. Er hat Tennat keine Fallen gestellt und auch keine Waffen eingesetzt. Dass Tennat der Meinung war, er würde verlieren, und sich daraufhin ergeben hat, ist nicht Kellens Schuld und verletzt auch keine der Regeln.«

Ra’meth wollte widersprechen, aber mein Vater kam ihm zuvor und wandte sich direkt an Tennat: »Bist du verletzt? Hat dir mein Sohn etwas angetan … wie auch immer?«

Tennat war ein bisschen blass um die Nase, aber er reckte trotzig das Kinn. »Danke, mir geht’s gut. Kellen kann mir nichts anhaben. Dafür ist er viel zu schwach.«

Mein Vater nickte, wirkte aber angespannt. »Dann hat sich die Sache ja erledigt.« Er wandte sich wieder an Ra’meth. »Deinem Jungen ist nichts geschehen. Es handelt sich um ein harmloses Missverständnis, das zwischen den betreffenden Familien geklärt werden muss, nicht vor Gericht.«