Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Chefober Leopold W. Hofer

- Sprache: Deutsch

Direktor Marksteiner vom Floridsdorfer Gymnasium schreibt an einer Biografie über Adalbert Stifter, die Informationen dafür holt er sich in einer Vorlesung der Uni Wien. Als er sich mit einer Studentin treffen will, um sich ihre Vorlesungsmitschrift auszuleihen, findet er sie tot auf. Seine Anwesenheit neben ihrer Leiche macht ihn schnell zum Hauptverdächtigen. Leopold, zugleich Oberkellner, Hobbydetektiv und außerdem Marksteiners Freund, versucht, dessen Unschuld zu beweisen, doch je näher er der Lösung kommt, desto klarer wird ihm, dass der Fall verzwickter ist als gedacht …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 370

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hermann Bauer

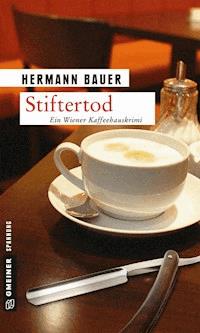

Stiftertod

Ein Wiener Kaffeehauskrimi

Zum Buch

Nachsommerbeben Direktor Marksteiner vom Floridsdorfer Gymnasium arbeitet an einer Biografie von Adalbert Stifter. Die Informationen dafür holt er sich bei einer Vorlesung der Uni Wien. Als er sich eines Abends mit der Studentin Martina Held treffen will, um sich ihre Vorlesungsmitschrift auszuleihen, findet er sie tot auf. Als die Polizei ihn neben der Leiche antrifft, wird er rasch zum Hauptverdächtigen. Leopold, Oberkellner und Hobbydetektiv, nimmt sich des Falles an. Er ermittelt sowohl in Martinas Wohnhaus als auch bei seinem ehemaligen Schulfreund Christian Stolz, dessen Sohn ein sexuelles Verhältnis zu Martina hatte. Schon bald wird der Fall immer verworrener. Martina wird ein freizügiges Leben mit mehreren Partnern nachgesagt, und Christian Stolz wird von einem geheimnisvollen nächtlichen Besucher gequält. Je näher Leopold der Lösung kommt, desto klarer wird ihm, dass die Schatten der Vergangenheit über allem liegen …

Hermann Bauer wurde 1954 in Wien geboren. 1961 kam er nach Floridsdorf, wo er 30 Jahre seines Lebens verbrachte. Während seiner Zeit am Floridsdorfer Gymnasium begann er, sich für Billard, Tarock und das nahe gelegene Kaffeehaus Café Fichtl zu interessieren, dessen Stammgast er lange blieb. Seit 1983 unterrichtet er Deutsch und Englisch an der BHAK Wien 10. 1993 heiratete er seine Frau Andrea, der zuliebe er seinen Heimatbezirk verließ. 2008 erschien mit »Fernwehträume« sein erster Kriminalroman, dem neun weitere Krimis um das fiktive Floridsdorfer Café Heller und seinen neugierigen Oberkellner Leopold folgten. »Stiftertod« ist der zehnte Kaffeehauskrimi des Autors.

Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:

Kostümball (2016)

Rilkerätsel (2015)

Schnitzlerlust (2014)

Lenauwahn (2013)

Nestroy-Jux (2012)

Philosophenpunsch (2011)

Verschwörungsmelange (2010)

Karambolage (2009)

Fernwehträume (2008)

Impressum

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2017

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Fotos von: © os17 / photocase.de und © Björn Wylezich / fotolia.com

ISBN 978-3-8392-5438-7

Haftungsausschluss

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Kapitel 1

Donnerstag, 27. April, abends

Die Tage waren angenehm warm geworden. Schon jetzt, Ende April, wurde Floridsdorf, der 21. Wiener Gemeindebezirk, von einem lauen, zärtlichen Mailüfterl umarmt. Nur wenige dachten dabei an einen weiteren Beweis für den fortschreitenden Klimawandel. Die überwiegende Mehrheit trieb es hinaus auf die Straßen und in die Parks. Wer jetzt nichts unternahm, würde das wohl auch während des gesamten übrigen Jahres nicht mehr tun. Die Menschen wirkten mit einem Mal fröhlicher, ausgeglichener. Es war einfach das perfekte Wetter für eine sinkende Selbstmord- und eine steigende Geburtenrate.

Abends setzte man sich dann auf ein paar Gläser in einen Bier- oder Heurigengarten. Oder ins Kaffeehaus. Frau Hellers Befürchtungen, diese prächtigen Tage könnten sich schlecht aufs Geschäft auswirken, bestätigten sich nicht, im Gegenteil. Sobald sich die Sonne daran machte unterzugehen, zog es die Leute scheinbar magnetisch ins »Heller«. Aus allen Ecken und Himmelsrichtungen kamen sie, um »noch auf einen Sprung vorbeizuschauen«, der meist bis zur Sperrstunde um Mitternacht andauerte. Dem Oberkellner Leopold konnte das nur recht sein: Mehr Gäste bedeuteten mehr Umsatz, mehr Umsatz hieß mehr Trinkgeld, und mehr Trinkgeld war Balsam für seine Seele.

Innerlich aufgewühlt durch den Beginn der schönen Jahreszeit scharwenzelte er geschäftig herum: »Alles in Ordnung, der Herr? Noch einen Wunsch, die Dame? Billard aufmarkieren gefällig? Komme sofort!« Dabei bewegte sich Leopold leichtfüßig zwischen den Tischen, als hätte ihm der Frühling eine zusätzliche Energiespritze verpasst. Bei vielen Gästen wusste er natürlich schon von vornherein, was sie konsumieren würden, da es sich um Stammgäste handelte. Ein Kaffeehaus wie das »Heller« lebte ja von seinen Stammgästen, die man hegen und pflegen musste, damit sie einem auch die Treue hielten. Nur wenige verschlug es zufällig hierher wie die junge Dame mit dem dunkelblonden, fettigen und schlecht frisierten Haar, die teilnahmslos bei einem der großen Fenster saß.

»Noch ein Glas Wasser hat sie bestellt«, raunte Leopold Frau Heller, seiner Chefin, zu, die das Geschehen mit wachsamen Augen von der Theke aus beobachtete. »Sie können sagen, was Sie wollen, aber die passt da nicht herein!«

»Nur weil sie ein Glas Wasser möchte?«, wunderte sich Frau Heller. »Einen Durst wird sie halt haben und wenig Geld.«

»Wenn ich flach bin und es ist ein so schönes Wetter, nehme ich mir das Wasser von zu Hause mit und setze mich hinaus in die Natur«, beanstandete Leopold. »Außer sie wartet auf jemanden. Sie schaut sogar so aus, als ob sie auf jemanden warten würde. Aber das täuscht, glaube ich. Zu der kommt sicher keiner!«

»Bitte unterlassen Sie es, die Beweggründe, weshalb unsere Gäste hierher kommen, zu hinterfragen oder gar zu kritisieren«, wurde Frau Heller nun grantig. »Die Dame tut niemandem etwas, hat vorhin einen Kaffee getrunken und möchte noch ein bisserl bleiben. Da ist doch nichts dabei! Wenn es ihr gefällt, fühlt sie sich schon bald heimisch bei uns. Es wäre nicht die Erste!«

»Da sehen wir dann wässrigen Zeiten entgegen.«

»Ich weiß nicht, was Sie schon wieder stört, Leopold. Früher war es üblich, dass ein Gast, der einen halben oder einen ganzen Tag im Kaffeehaus verbracht hat, immer wieder ein Glas Wasser nachbestellt hat. In einem guten Café hat man ihm das Wasser sogar von selbst gebracht, wenn sein Glas leer war. Das war eine Selbstverständlichkeit! Dafür war das Kaffeehaus berühmt! So, und jetzt tragen Sie das bitte hinüber!«

Mit diesen Worten stellte Frau Heller ein volles Halbliterglas vor Leopold auf die Theke. »Ist das nicht ein wenig übertrieben?«, fragte er. Doch Frau Heller deutete unmissverständlich zu dem Fenster, wo die junge Frau saß.

Leopold drehte sich kurz um und nahm das Glas in die Hand. Doch als er sich anschickte, in Richtung Fenster zu gehen, stand die junge Frau auf einmal vor ihm. »Bitte setzen Sie sich wieder nieder«, forderte er sie auf. »Das ist kein Selbstbedienungslokal. Ich bringe Ihnen Ihr Getränk sofort!«

»Darum geht es doch nicht«, teilte ihm die Frau aufgeregt mit. »Kann ich mich hier irgendwo verstecken?«

»Wozu denn das?«

»Ich bin mir sicher, dass mich jemand beobachtet. Ich fühle mich verfolgt. Und Sie haben hier überall so große Fenster, dass man das ganze Lokal einsehen kann. Könnten Sie nicht wenigstens die Vorhänge zuziehen?«

Belustigt dachte Leopold für einen Augenblick, diese Frau würde sich nur im Gefängnis bei Dunkelhaft mit Wasser und Brot wohlfühlen. »Das ist leider unmöglich«, schlug er dann mit Bedauern ihre Bitte ab. »Wir sind ja keine Geheimgesellschaft, im Gegenteil: Die Leute sollen von draußen hereinschauen können, damit sie sehen, dass es bei uns anständig und gemütlich zugeht.«

»Dann werfen Sie bitte wenigstens einen kurzen Blick auf die Straße, ob jemand Verdächtiger vor dem Kaffeehaus herumlungert!«

Leopold befand sich in einem Zwiespalt. Einerseits kam die Situation seinem Faible für alles Kriminalistische entgegen, andererseits wusste er nicht so recht, was er von der jungen Frau halten sollte. So schien es ihm am besten, die Lage zu prüfen.

Draußen ging es noch ziemlich rege zu, zahlreiche Menschen befanden sich offensichtlich, vom Floridsdorfer Bahnhof kommend, auf dem Nachhauseweg. Sie sahen, ganz dem frühlingshaften Wetter entsprechend, gut gestimmt und fröhlich aus. Durchaus möglich, dass noch der eine oder andere kurz auf ein Getränk ins »Heller« schauen würde. Verdächtig verhielt sich jedenfalls keiner von ihnen, und auffällig herumstehen sah er auch niemanden. Wenn jemand die junge Frau erschreckt hatte, dann war diese Person schon wieder weg. Vielleicht hatte ja nur wer neugierig nachgeschaut, was sich im »Heller« gerade so tat.

Leopold schüttelte kurz seinen Kopf. Wovor hatte die Frau Angst und warum? Denn Angst hatte sie ohne Zweifel. »Nichts«, berichtete er achselzuckend. »Von wem glauben Sie denn, verfolgt zu werden? Von einem Mann oder einer Frau? Oder gar von mehreren Menschen?«

»Ich weiß nicht …«, antwortete die Frau zögernd. »Die großen Fenster … Jemand hat mich durch sie angestarrt … Mein Gott, ich habe keine ruhige Minute mehr!«

»Wenn ich Ihnen helfen soll, müssen Sie mir schon Genaueres erzählen, Gnädigste«, versuchte Leopold, sie zu ermuntern.

Langsam gewann sie ihre Fassung wieder. »Sie dürfen niemandem von dem Vorfall erzählen. Auch nicht davon, dass ich da war, hören Sie?«, schärfte sie Leopold ein.

»Ist schon recht, aber wollen Sie mich nicht doch in Ihre Schwierigkeiten einweihen? Oder mir zumindest einmal Ihren Namen verraten?«

»Mein Name tut nichts zur Sache«, wehrte die Frau sofort ab. »Hören Sie, es war nett, dass Sie sich um mich gekümmert haben. Wenn Sie sagen, dass Sie auf der Straße nichts Auffälliges bemerkt haben, werde ich jetzt doch lieber gehen.« Auf Leopolds fragenden Blick hin erklärte sie: »Glauben Sie mir, es ist besser so! Vielleicht komme ich wieder, dann erzähle ich Ihnen mehr von mir.« Sie packte eilig ihre Sachen zusammen, hängte sich ihre Tasche um und legte die 3,20 Euro für den Kaffee abgezählt auf den Tisch. Leopold konnte ihr gerade noch mit einem »Verbindlichsten Dank!« seine Visitkarte zustecken, ehe sie zur Tür hinaus verschwand.

Er zögerte einen Augenblick. »Ich geh nur einen Moment nachschauen! Sicher ist sicher«, teilte er dann seiner Chefin mit.

Er traute der Sache nicht. Zumindest wollte er sichergehen, dass dieser rätselhaften Frau in der Nähe des Kaffeehauses nichts zustieß. Dabei hatte er alle Mühe, ihr zu folgen, denn sie war schon ein Stück entfernt und äußerst flott unterwegs. Je mehr sie sich dem etwa 100 Meter vom Kaffeehaus entfernten Floridsdorfer Bahnhof näherte, desto eiliger hatte sie es. Täuschte sich Leopold, oder kam da jetzt von der anderen Straßenseite eine Gestalt auf sie zu? Jedenfalls begann die Frau zu laufen, Leopold hinterher. Er musste nun schnell sein, um herauszufinden, was da vor sich ging.

Aber seine Füße, die ein solches Tempo nicht gewöhnt waren, und die ihm entgegenkommenden Menschen ließen ihn nicht rasch genug vorankommen. Als er die große Durchgangshalle des Bahnhofs betrat, war weder von der Frau noch von ihrem Verfolger etwas zu sehen. Wo war sie bloß hin? Zur U-Bahn? Zur Schnellbahn? Zur Straßenbahn? Oder versteckte sie sich einfach irgendwo? Ratlos schaute Leopold sich um. Er hatte jegliche Spur verloren. Mittlerweile gafften die Leute ihn an. Tatsächlich wirkte er hier in seiner Livree mit Smoking, weißem Hemd und Mascherl beinahe wie ein Außerirdischer.

So trat er unverrichteter Dinge den Rückweg ins »Heller« an. Dabei hatte er das dumpfe Gefühl, dieser mysteriösen Frau nicht zum letzten Mal begegnet zu sein.

*

Freitag, 28. April

Direktor Marksteiner vom Floridsdorfer Gymnasium liebte es, seine Lehrer zu überraschen. Gleichviel, ob es um eine Beschwerde von Schülern oder Eltern ging oder um ein neues Projekt, das er seinen Pädagogen schmackhaft machen wollte, er ließ sie immer ohne Vorankündigung einzeln oder zu zweit von seiner Sekretärin, Frau Pohanka, zu sich holen. Sie tat dies mit unbewegter Miene, die nur durch ein säuerliches Lächeln in dem Augenblick, wo sie die Botschaft im Lehrerzimmer überbrachte, ein wenig aufgehellt wurde. Auf keinen Fall ließ sich aus ihrem Gesichtausdruck ablesen, worum es ging. »Frau Professor Bartsch und Herr Professor Korber, bitte zum Herrn Direktor«, verkündete sie auch diesmal geheimnisvoll.

Thomas Korber, Lehrer für Deutsch und Geschichte, wurde in solchen Momenten immer von einem unguten Gefühl gepackt. Einerseits mochte Marksteiner ihn, weil er mit seinen Schülern gut umgehen konnte und bei ihnen sehr beliebt war. Andererseits war ihm Korbers unsteter Lebenswandel ein Dorn im Auge. Ein Pantscherl hier, eine gescheiterte Beziehung dort, eine exzessive Alkoholphase dazwischen – da hob der Direktor nur zu gern seinen mahnenden Finger, um den verlorenen Sohn wieder auf den Pfad der Tugend zurück zu führen. Aber Korber war sich diesmal keiner Schuld bewusst. Deshalb ärgerte es ihn umso mehr, dass Marksteiner ihm die ältere Kollegin offensichtlich als eine Art Aufsichtsperson zur Seite stellte.

»Ah, Kollegin Bartsch! Prächtig sehen Sie aus! Nur herein in die gute Stube, lieber Korber«, hieß der Direktor beide willkommen. »Nehmen Sie bitte Platz! Keine Angst, es dauert nicht lange.«

Kaum hatten sich Elfriede Bartsch und Korber gesetzt, kam Marksteiner zur Sache: »Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit dem Handyverbot an unserer Schule gemacht?«, wollte er wissen.

Das Floridsdorfer Gymnasium hatte in seiner Hausordnung nämlich festgelegt, dass die Handys der Schüler während der gesamten Unterrichtszeit – auch in den Pausen – abzuschalten und in den Schultaschen zu verstauen waren. Nur im Notfall durfte damit zu Hause angerufen werden. Die Smartphones mit ihren zahlreichen Funktionen hatten sich während der Stunden als immer größerer Störfaktor erwiesen und die Schüler auch sonst ständig abgelenkt und in ihrer Konzentration und Kommunikation gestört. Dem wollte man nun entgegenwirken. Verstieß ein Schüler gegen die neuen Regeln, so wurde ihm das Handy abgenommen, und die Eltern mussten es dann in der Direktion abholen.

»In den ersten Stunden geht ihnen das Gerät noch nicht so ab«, antwortete Elfriede Bartsch sofort. Sie hatte die Beine übereinandergeschlagen und hielt das rechte Knie mit beiden Händen fest, als habe sie Angst, es könnte ihr davonspringen. »Am späteren Vormittag bekommen dann aber vor allem die Jüngeren Entzugserscheinungen und werden unruhig. Da sind sie genauso unaufmerksam wie mit dem Handy, nur eben auf eine andere Art.«

»Viele sehen den Sinn der Aktion einfach nicht ein«, ergänzte Korber. »Das führt in den höheren Klassen zu endlosen Diskussionen. Die meisten sind der Meinung, dass sie mit dem Handy ohnedies verantwortungsvoll umgingen, und bezeichnen unser Verbot als Freiheitsberaubung. Ich tue mich, ehrlich gesagt, schwer, ihnen zu widersprechen, da das bis auf einige schwarze Schafe auch wirklich der Fall ist. Darum war ich auch nie ein unbedingter Befürworter des Handyverbots.«

»Wir sind alle drei ohne Handy aufgewachsen, und es hat niemandem von uns geschadet«, erläuterte Marksteiner. »Lassen Sie sich also bitte von den Schülern ja nicht kleinkriegen. Natürlich hat das Handyverbot einen Sinn. Aber wir dürfen nicht nur verbieten, sondern wir müssen das dadurch entstandene Vakuum auch mit neuen Inhalten füllen. Wir müssen die Augen der Schüler wieder auf ihre eigentliche Umgebung lenken, die reale Welt, in der sie leben, und nicht die virtuelle. Gerade jetzt, wo der Frühling seinen endgültigen Einzug hält, gilt es, ihre Sinne für die Schönheiten der Natur und die Kultur unseres Bezirks freizumachen. Deshalb habe ich Sie auch zu mir gebeten!«

Er machte eine kurze Pause. Korber hatte eine leise Ahnung, was jetzt folgen würde. »Sie als Deutschlehrer sind natürlich besonders gefordert, wenn es darum geht, unsere Jugend für die vielen kleinen Schönheiten zu sensibilisieren, die man entdeckt, wenn man wieder die Augen öffnet, die Ohren spitzt und mit der Nase tief Luft holt«, kam Marksteiner auch schon auf sein Anliegen zu sprechen. »Und da habe ich so eine Idee. Führen Sie Ihre Schüler doch während Ihres Unterrichts aus dem Schulhaus, zeigen Sie ihnen die schönsten Plätze in der Umgebung: die Alte Donau, den Wasserpark, die Donaufelder Pfarrkirche oder das geschäftige Treiben rund um den Floridsdorfer Spitz. Lassen Sie die Eindrücke auf sie einwirken. Und dann soll jeder über einen Ort oder ein Bild, das sich vor ihm aufgetan hat, einen schönen Text schreiben.«

»Das klingt gut«, nickte Elfriede Bartsch zustimmend. »Die Wörter, Ausdrücke und Phrasen, die sie dafür brauchen, erarbeiten wir dann gleich an Ort und Stelle!«

»Ganz genau, liebe Frau Kollegin! Ihrem pädagogischen Improvisationsgeist sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt«, ermunterte Marksteiner sie. »Was auch immer die Schüler beschreiben wollen – einen Marienkäfer, der über einen Grashalm krabbelt oder den Birnersteg mit dem prächtigen Garten des ›Strandgasthauses Birner‹ im Hintergrund, geben Sie ihnen gleich das nötige Rüstzeug dazu mit. Vermitteln Sie ihnen dabei, wie schön es ist, die Welt im Kleinen zu betrachten. Und lassen Sie sie ruhig ihre Aufzeichnungen mit der Hand machen, nicht mit dem Computer.«

»Das ist ja alles schön und gut«, mischte sich Korber nun wieder ins Gespräch ein. »Aber begeben wir uns da nicht ziemlich weit weg von unserer derzeit alles überschattenden Aufgabe, die Schüler ordentlich auf die neue Zentralmatura vorzubereiten? Unter den Textsorten für die Reifeprüfung ist nicht einmal annähernd etwas, was mit einer beschreibenden Skizze zu tun hat.«

»Wissen Sie, wie egal mir das im Augenblick ist?«, konterte Marksteiner mit seltener Vehemenz. »Erstens habe ich Ihnen, glaube ich, schon deutlich gemacht, was ich von dieser Matura mit ihren pedantischen Vorschriften halte, zweitens bitte ich Sie, diesen Versuch mit Ihren vierten und fünften Klassen durchzuführen, die mitten in der Pubertät stecken und wohl am ehesten etwas brauchen, das ihre Gedanken in die richtige Richtung lenkt. Die sind von der Matura noch weit weg. Merken Sie denn nicht, worauf es mir ankommt? Rückbesinnung auf das Detail, das den ganzen Sinn in sich trägt und einen wunderbaren eigenen Kosmos bildet. Der große Adalbert Stifter, oder auch Stifter Bertl, wie ich ihn als sein Landsmann zu nennen pflege, hat es uns allen auf vorbildliche Weise demonstriert.«

Daher wehte also der Wind! Marksteiner brachte mit seinem letzten Satz wieder einmal seine oberösterreichische Herkunft ins Spiel. Korber fiel auf, dass er in letzter Zeit ziemlich oft seine Heimat, besonders das schöne Städtchen Freistadt, in dem er geboren war, erwähnte. Außerdem trug er nun häufig einen olivgrünen Trachtenanzug, auf dessen silbernen Knöpfen das oberösterreichische Landeswappen prangte. Adalbert Stifter war ihm offensichtlich plötzlich ebenfalls ein Anliegen. »Haben Sie mit Ihren Klassen eigentlich bereits Stifter-Texte gelesen?«, fragte er auch schon mit prüfendem Blick.

»Ich habe mit meiner vierten Klasse vor Weihnachten die Erzählung Bergkristall durchgenommen«, berichtete Elfriede Bartsch stolz. Es war dies die Geschichte der beiden Kinder des Schusters von Gschaid, Konrad und Sanna, die sich am Heiligen Abend auf dem Rückweg von ihrer Großmutter in einem Schneesturm verirren, in einer Eishöhle übernachten, knapp dem Erfrierungstod entgehen und schließlich am Morgen des Christtags von den Dorfbewohnern gefunden und gerettet werden. Gleichzeitig wird die Familie des Schusters, der bislang als Außenseiter galt, in die Dorfgemeinschaft aufgenommen.

»Ausgezeichnet«, lobte Marksteiner. »Diese Erzählung ist, wie vieles andere von Stifter auch, ein Kleinod, ein Schatz, den wir an die zukünftigen Generationen weiterreichen müssen.«

»Es wissen aber immer weniger Schüler mit Ausdrucksweise und Wortschatz Stifters etwas anzufangen«, merkte Korber an. »Er wirkt für die heutige Jugend altertümlich und langweilig. Ich denke, so wirklich passt er als Klassenlektüre nicht mehr in unsere Zeit hinein.«

»Stifter ist zeitlos«, bemerkte Marksteiner trocken und beinahe ein wenig gekränkt. »Ich denke, darüber brauchen wir jetzt nicht viele Worte zu verlieren, das wurde bereits mehrfach bewiesen. Auch wenn Sie sich mit seinen Werken nicht so anfreunden können, lieber Korber, darf ich Sie dennoch bitten, Ihre fünfte Klasse ein wenig mit Stifter bekannt zu machen, damit sie einen Sinn für die Größe im Kleinen bekommen und schöne Texte abliefern. Diese sollen dann nämlich allesamt auf unserer Schulhomepage veröffentlicht werden. Und die besten darunter werden sogar in der Floridsdorfer Bezirkszeitung abgedruckt werden, unter dem Motto: ›Floridsdorf, gesehen mit den Augen von Floridsdorfer Gymnasiasten‹.«

»Ich weiß nicht, ob das gut geht«, murrte Korber, der offensichtlich so gar keine Lust auf die bevorstehende Aufgabe hatte.

Marksteiner jedoch ließ keine Debatte aufkommen. »Ich setze jedenfalls mein größtes Vertrauen in Sie beide«, überging er Korbers Einwand. »Kollegin Bartsch hat ihre vierte Klasse ja bereits blendend vorbereitet, und ich denke, dass Sie da nicht zurückstehen wollen, Kollege Korber. Beginnen Sie bitte mit dem Projekt so bald wie möglich und halten Sie mich auf dem Laufenden!« Damit stand er auf und drückte beiden die Hand. Die Unterredung war beendet.

Draußen auf dem Gang ätzte Korber: »Stifter muss es sein, Stifter und noch einmal Stifter. Ich weiß nicht, was ihm da wieder eingefallen ist!«

Elfriede Bartsch lächelte wissend: »Du musst dich eben ein bisschen besser informieren, Thomas! So richtig hat unser Direktor die Katze noch nicht aus dem Sack gelassen, aber ich weiß, dass er still und heimlich an einer Stifter-Biografie schreibt.«

*

Nach Beendigung seines Unterrichts ging Korber noch einen Sprung hinüber ins Café Heller, um seinem Freund Leopold einen Besuch abzustatten. Außerdem hatte er nach der Unterredung mit Direktor Marksteiner einen Gusto auf ein Krügerl Bier bekommen. Dies kam in letzter Zeit nicht mehr so häufig vor wie früher, als Korber gern und viel getrunken hatte, um über ein Problem hinwegzukommen, und sich dabei auch mit der einen oder anderen Frau getröstet hatte, die ihm bei der Gelegenheit über den Weg gelaufen war. Natürlich hatte er damit seine Probleme nicht gelöst, sondern nur seine Schwierigkeiten in ungeahnte Höhen getrieben. Jetzt gab er ein wenig mehr auf sich acht. Geblieben war sein allgemeiner Missmut, den er gern zur Schau stellte. Der Grund lag immer noch hauptsächlich in der Trennung von seiner Freundin Geli Bauer, aber auch darin, dass er Christa Wohlfahrt, jene Frau, die ihn eine Zeit lang liebevoll betreut hatte, als es ihm besonders schlecht gegangen war, kaum mehr zu Gesicht bekam. Irgendwie waren ihre Wege gerade zu dem Zeitpunkt in andere Richtungen gelaufen, als er sich mehr von dieser Beziehung erhofft hatte.

Jetzt lehnte Korber wieder gelangweilt und übel gelaunt an der Theke des »Heller«. »Na, worüber denkst du nach?«, redete Leopold ihn an. »Gibt’s Probleme in der Schule?«

Korber ließ seinem Ärger sofort freien Lauf: »Der Marksteiner ist ein Depp. Er legt mir nahe, mit meiner fünften Klasse Adalbert Stifter zu lesen, diesen erzkonservativen und völlig unspannenden Dichter aus der Biedermeierzeit. Nur weil er selbst aus Oberösterreich kommt und angeblich an einer Biographie über Stifter arbeitet. Und dann soll ich mit der Klasse hinausgehen und die Schüler ihre Beobachtungen über Orte in Floridsdorf skizzieren lassen, weil er glaubt, man bringt 15-Jährige so vom Handy weg. Weltfremder geht’s wohl nicht mehr!«

»Sprich doch ein bisschen schöner über ihn, immerhin handelt es sich um deinen Chef«, ermahnte Leopold seinen Freund. »Übrigens weiß ich nicht, was du hast. Stifter ist ein absoluter Klassiker der österreichischen Literatur!«

»Ein Klassiker, natürlich«, lachte Korber verdrießlich in sich hinein. »Er hat ja auch so schöne Dinge wie das ›sanfte Gesetz‹ beschrieben, demgemäß alles wirklich Große im Schlichten und Einfachen steckt, und die wichtigste Richtlinie für jeden Menschen lautet, sich selbst zu bezwingen und ein sittliches Leben zu führen. So etwas gefällt Marksteiner selbstverständlich. So nebenbei stellt er mir noch Elfriede Bartsch zur Seite. Es ist immer dieselbe Taktik: Ältere Kollegin mit gutem Ruf übt sanften Druck aus, damit ich nur ja keine Dummheiten mache. Aber gar so einfach und problemlos, wie unser Direktor sich die Sache vorstellt, werde ich es ihm diesmal bestimmt nicht machen, so wahr ich Thomas Korber heiße!«

Oje, ist der heute wieder schief gewickelt, dachte Leopold. Ihm gefiel sein Freund in solchen Augenblicken auch im nüchternen Zustand nicht sonderlich. Ein wenig hörte er sich Korbers Klagen noch an, dann beschloss er, das Thema zu wechseln. Er kam geradewegs auf Korbers derzeitiges Hauptproblem zu sprechen: den abgerissenen Kontakt zu Christa Wohlfahrt, jener eigenwilligen aber sympathischen »gütigen Fee«, wie sie sich selbst nannte, die ihm geholfen hatte, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen.

»Ich glaube, als quasi geheilter Patient interessiere ich sie nicht mehr«, stellte Korber mit kaum gehobener Laune fest.

»Ihr habt doch, wenn ich mich nicht täusche, damals noch einiges miteinander unternommen.«

»Jetzt rührt sie sich eben nicht mehr!« In Korbers Stimme klang Enttäuschung mit.

»Dann wäre es vielleicht keine schlechte Idee, wenn du dich wieder einmal bei ihr meldest«, schlug Leopold vor.

»Weshalb soll ich ihr nachlaufen? Sie hat sicher ihre Gründe!«

»Es kann aber auch sein, dass sie einfach darauf wartet, ob von deiner Seite noch Interesse vorhanden ist.«

Korber horchte auf. »Und warum sollte sie das?«

Leopold zuckte die Achseln. »Ich weiß auch nicht. Die Frauen sind nun einmal so. Ihr Verhalten erscheint uns manchmal rätselhaft, und sie haben die überraschendsten Gründe dafür, die oft nur sie selber verstehen. Meine Erika zum Beispiel …«

»Bitte erzähl mir nichts von deiner Erika«, unterbrach Korber ihn unsanft. »Und tu nicht so, als wärst du der große Frauenversteher, bloß weil du dich im fortgeschrittenen Alter dazu durchgerungen hast, es doch einmal mit einer Partnerschaft zu probieren. Warst ja lang genug Junggeselle und nur mit dem Kaffeehaus verheiratet.« Er trank von seinem Bier und presste sich dann beide Hände an die Schläfen. »Oh, wie mich das alles anödet«, gab er dabei resignierend von sich. »Ständig erwartet das weibliche Geschlecht von uns irgendeine Initiative. Selbst wenn man vorher noch so großes Interesse zeigt: Zieht sich eine Frau zurück und man stellt nicht gleich ein Bittgesuch, sie möge doch wieder für einen da sein, kann man das Ganze schon vergessen. Das sind Spiele, bei denen ich einfach nicht mehr mitmachen will. Aus, basta!«

Leopold dachte an die Zeit zurück, als es bei Korber und Erika Haller gefunkt hatte, und meinte sich zu erinnern, dass der wesentliche Anstoß damals von ihr ausgegangen war. Das wollte er dem Freund in dessen momentaner Stimmung freilich nicht auf die Nase binden. »Kurz anrufen und sich nach dem Stand der Dinge erkundigen kostet jedenfalls nichts«, bemerkte er nur lapidar.

»Dann soll sie anrufen«, murrte Korber.

Damit war das Thema für Leopold erledigt. Er sah keine Möglichkeit, seinen Freund irgendwie aus seinem Stimmungstief herauszuholen, und hatte Angst, ihn zum Trinken zu animieren, wenn er weiter in offenen Wunden bohrte. So schwiegen sie beide für einige Zeit. Korber fragte noch, als er ausgetrunken hatte: »Hast du heute Abend Zeit? Wir könnten wieder einmal etwas gemeinsam unternehmen.«

»Leider nicht«, musste Leopold mit Bedauern ablehnen. »Wir haben heute unser alljährliches Maturatreffen. Da sehe ich meinen guten alten Schulfreund Oberinspektor Richard Juricek. In letzter Zeit war leider nichts los: keine Verbrechen, keine Morde. Da sind wir uns nicht über den Weg gelaufen. Ich bin jedenfalls gespannt, wie es ihm geht und meinen anderen Klassenkameraden von früher natürlich auch. Einige kommen regelmäßig, andere lassen sich oft über Jahre nicht blicken. Das macht eine solche Zusammenkunft immer sehr interessant.«

»Na dann vielleicht ein andermal.« Korber legte das Geld für sein Bier vor Leopold auf die Theke und verließ das »Heller« mit einem mürrischen, kaum verständlich vor sich hingemurmelten Abschiedsgruß.

Leopold aber begann, sich auf den Abend zu freuen. Schön langsam konnte er daran denken, den heutigen Dienst zu beenden und an seinen Kollegen Waldi Waldbauer zu übergeben. Er war schon neugierig, was er alles von seinen ehemaligen Mitschülern erfahren würde. Neugierig war er natürlich auch, weshalb die Verbindung zwischen Christa Wohlfahrt und Thomas Korber so plötzlich abgebrochen worden war. Aus Korber würde er wohl nichts Wesentliches darüber herauskriegen. Also musste er versuchen, irgendwie an Christa heranzukommen.

Kapitel 2

Das Maturatreffen hatte sich wieder einmal lange hingezogen. Man hatte einander viel zu erzählen gehabt. Als der Heurige in Stammersdorf schließlich die Sperrstunde ankündigte, lud Leopold noch seinen Freund, den Oberinspektor Richard Juricek, und Christian Stolz, Besitzer eines auf Trachten spezialisierten Bekleidungsgeschäftes, der, nachdem er sich schon seit längerer Zeit bei keiner dieser Zusammenkünfte hatte blicken lassen, wieder einmal erschienen war, auf ein Getränk in seine nicht weit entfernte Wohnung ein. Seine Lebensgefährtin Erika Haller hatte dort vorsorglich den Kühlschrank ein wenig gefüllt und eine Platte mit kalten Köstlichkeiten hergerichtet, ehe sie sich in ihre eigene Wohnung in der Taborstraße zurückgezogen hatte. Leopold und Juricek waren früher viel mit Stolz zusammen gewesen, doch dann hatte er sich immer weniger blicken lassen und so gut wie alle Kontakte abgebrochen.

Als sie so vor ihren mit kühlem Bier gefüllten Gläsern und der Aufschnittplatte saßen, redete Leopold, der schon ein kleines Schwipserl hatte, Stolz auf ein Mädchen an, zu dem dieser in der letzten Klasse eine recht intensive Beziehung begonnen hatte. »Lisi hat sie geheißen, nicht wahr?«, vergewisserte er sich.

Ein Schatten fiel auf das Gesicht von Stolz. »Ja, Lisi«, murmelte er. Sofort war er mit seinen Gedanken wieder zurück in der Vergangenheit und er geriet richtig ins Schwärmen. »Sie war so leidenschaftlich mit ihrem dunklen Teint und ihren langen schwarzen Haaren. Wenn man in ihre blauen Augen sah, war es, wie wenn man auf den Grund eines tiefen Sees blicken würde. Geheimnisse leuchteten darin, und die ganze verborgene Welt ihrer Seele breitete sich aus.«

»Ihre Proportionen waren aber auch nicht zu verachten«, erwähnte Leopold ohne sonderliche Zurückhaltung. Stolz ging jedoch nicht darauf ein. »Sie war ein Mensch voller Gegensätze«, fuhr er in seinen Betrachtungen fort. »Auf der einen Seite wild, ungestüm und eigensinnig. Sie konnte kratzen und beißen wie eine Wildkatze. Wenn sie einen aber streichelte, tat sie es mit den zärtlichsten Berührungen, zu denen ein Mensch fähig ist.«

»Ist eure Beziehung daran gescheitert? An den Gegensätzen?«, erkundigte sich Juricek, dem dieses Gesülze auf die Nerven ging.

»Auch«, nickte Stolz nachdenklich. »Damals sind mehrere Dinge zusammengekommen: die Gegensätze, unser beider Stolz – bei mir ja schon im Namen enthalten –, das Schweigen über Dinge, die angesprochen hätten werden müssen, und nicht zuletzt unsere Eltern, vielmehr meine Eltern. Es gibt immer viele Gründe, aber nur eine Tatsache. Warum etwas geschehen ist, bleibt letztlich egal. Man kann es nicht mehr rückgängig machen, das ist der wesentliche Aspekt. Selbst wenn man wollte. Selbst wenn Lisi und ich gewollt hätten, hätten wir keine Chance gehabt. Somit ist eben alles so gekommen, wie es kommen musste.«

Juricek und Leopold schwiegen betreten. Sie hatten nicht erwartet, dass ihre Fragen wieder solche Gefühle bei Stolz auslösen würden. Aber er war schon früher ein Mensch gewesen, der sein Inneres gern nach außen kehrte und dabei einen melancholischen Ton anschlug.

Später hatte Stolz eine andere Frau geheiratet, die aber vor einigen Jahren bei einem Unfall verstorben war. So viel war bereits im Lauf des Maturatreffens herausgekommen. Weder Leopold noch Juricek trauten sich, nun hier anzuknüpfen. Doch Stolz war mitteilungsbedürftig geworden. »Dann kam das mit meiner Frau Ingrid«, erzählte er, an seinem Bier nippend. »Keine Angst, ich will euch damit nicht langweilen. Nur so viel: Wir führten eine glückliche, harmonische Ehe ohne besondere Höhen und Tiefen, aus der zwei Kinder entsprungen sind, ein Sohn und eine Tochter. Ich habe gelernt zurückzuschalten. Man bekommt nicht immer das, was man sich unbedingt einbildet, aber man kann lernen, mit dem vielen anderen, das man besitzt, glücklich zu sein. Zusätzlich muss man seinem Leben eine bestimmte Ordnung geben. Dann hat man eine Stütze, die einem über alles hinweghilft, mir etwa über den Tod meiner Gattin, so schlimm er auch war.«

»So greift bitte zu«, forderte Leopold seine Gäste auf, um die gedrückte Stimmung der letzten Minuten wieder ein wenig zu heben. Er nahm die Plastikfolie von dem Aufschnitt herunter, verteilte Teller und Besteck und holte Brot aus der Küche.

»Da hat sich deine Erika aber große Mühe gemacht«, lobte Juricek, der sich durch seinen Beruf angewöhnt hatte, zu allen Tages- und Nachtzeiten einen kräftigen Appetit zu entwickeln, sofern er seinen Magen nicht einzig und allein mit Kaffee bombardierte. Seine Augen waren aus lauter Vorfreude ganz wässrig geworden. Schon wollte er zugreifen.

»Einen Augenblick«, schritt Stolz da ein. »Zerstört das Kunstwerk doch nicht gleich!«

»Willst du etwa ein Foto machen? Das wäre beinahe zu viel der Ehre«, befand Leopold.

»Foto? Ich will es betrachten, in meinem Kopf abspeichern«, erklärte Stolz. »Welch appetitliches Abbild dessen, was mir unter Ordnung im Kleinen so ans Herz gewachsen ist! Wie liebevoll die einzelnen Wurstsorten neben- und übereinander geschichtet sind, die Wiener, die Krakauer, die Polnische, die Extrawurst, der Schinken und der kalte Braten. Dazwischen ein paar Scheiben Emmentaler, der farblich hervorragend kontrastiert. Das alles wird durch feinblättrig geschnittene Essiggurkerln, die gewissermaßen eine Quadratur des Kreises erzeugen, indem sie vier imaginäre Eckpunkte in das Tellerrund setzen, garniert und weiter außen von den Hälften genau auf den Punkt hartgekochter Eier flankiert. Ein paar Tupfer Mayonnaise, ein paar Stängel Krauspetersilie, und schon ergibt sich ein mustergültiges Ganzes, das uns bei Weitem weniger zum Verzehr reizen würde, wenn man es bloß lieblos und unordentlich auf den Teller geworfen hätte. Bravo! Und selbst wenn wir jetzt mit unseren Gabeln hineinstechen und damit einen Prozess der allmählichen Zerstörung einleiten, bleibt beinahe bis zu unserem letzten Bissen ein Gerüst erhalten, das die große Sorgfalt erkennen lässt, die hier an den Tag gelegt wurde.«

Leopold hatte den Brotkorb niedergestellt und andächtig gelauscht. Juricek wartete voll Ungeduld auf das Essen. Beide waren froh, dass mit der kleinen Mahlzeit schließlich Ruhe einkehrte und sie von den sonderbaren Ausführungen ihres ehemaligen Schulkollegen zumindest für kurze Zeit verschont blieben. Doch schon beim anschließenden Kaffee legte Stolz wieder los. Er drängte sich Leopold und Juricek mit einer Einladung, ihn demnächst in seinem Haus am Bisamberg zu besuchen, geradezu auf.

»Wenn ihr seht, wo und wie ich lebe, kann ich euch meine Prinzipien am besten erläutern«, behauptete er. »Ihr werdet begeistert sein! Seit meine Kinder ausgezogen sind, habe ich mich so eingerichtet, dass meine sämtlichen bescheidenen Bedürfnisse befriedigt werden. Überall herrschen Einfachheit, Ordnung und Übersichtlichkeit. Mein größtes Glück besteht darin, die Dinge in meinem Haus so zu betrachten, wie ich vorhin den Teller mit dem köstlichen Aufschnitt betrachtet habe. Nach Möglichkeit verändere ich nichts und lasse alles so ruhen, wie es ist. Ich verlasse die einzelnen Räume immer in exakt jenem Zustand, in dem ich sie betreten habe. Unser ehemaliges Schlafzimmer benutze ich überhaupt nicht mehr. Es bleibt als ein Bild aus glücklicheren Tagen erhalten, zu dem ich manchmal die Tür öffne, um von draußen still hineinzuschauen und in der Vergangenheit zu schwelgen. Und dann erst der Garten! Wenn es schön ist, ist es mein größtes Vergnügen, mich am Vormittag all den Pflanzen, Sträuchern und vor allem meinen Rosen zu widmen. Die Zeit wird viel zu kurz werden, um euch alles zu zeigen und auseinanderzusetzen.«

Juricek machte dem Ganzen ein Ende. »Selbstverständlich kommen wir«, kündigte er an. »Verrate uns bloß nicht zu viel, sonst wird es nur der halbe Spaß!«

»Du hast recht, ein paar Überraschungen muss ich mir schon noch für euch aufheben«, lachte Stolz.

»Jetzt bin ich aber müde geworden«, stellte Juricek fest und bekräftigte seine Aussage mit einem lauten Gähnen. »Ich darf doch heute wie besprochen bei dir übernachten, Leopold?« Bei dieser Frage zwinkerte er seinem Freund heimlich zu.

Leopold riss es kurz, dann begriff er. »Natürlich, Richard, wie ausgemacht! Ich richte im Badezimmer gleich alles für dich her.«

»Oh, da will ich nicht länger stören, versicherte Stolz. »Also dann … bis nächste Woche?«

Juricek blickte ihn mit einem zugekniffenen Auge an. »Kommt ganz darauf an, wie viel ich zu tun habe. Wie du weißt, arbeite ich in einem Job mit sehr unsicheren Dienstzeiten.«

Leopold schloss sich ihm gleich an: »Na und ich erst! Bei uns im Kaffeehaus ändert sich dauernd was. Und auf meinen Kollegen, den Waldi Waldbauer, muss ich auch Rücksicht nehmen!«

»Dann komme ich auf einen Sprung im »Heller« vorbei, und wir machen uns einen Termin aus.«

»Ruf mich einfach an«, ersuchte Leopold seinen früheren Mitschüler, um die Sache abzukürzen. Der verabschiedete sich nun langwierig und umständlich, woraufhin Juricek noch einmal gähnte.

»Endlich«, seufzte der Oberinspektor, als Stolz gegangen war.

»Also, lang hätte ich den jetzt nicht mehr ausgehalten«, pflichtete Leopold ihm bei.

»Du hättest ihn eben nicht einladen dürfen«, äußerte Juricek mit leisem Vorwurf. »Schon beim Heurigen wollte ihm kaum einer zuhören.«

»Mir ist das nicht so aufgefallen. Ich bin ja relativ weit weg von ihm gesessen«, entschuldigte sich Leopold.

»Ich fürchte nur, dass wir nicht um die Hausbesichtigung herumkommen werden. Der Kerl ist hartnäckig.«

»Abwarten«, meinte Leopold. Er überlegte kurz, dann fragte er seinen Freund zur Sicherheit: »Du willst doch nicht wirklich bei mir übernachten?«

Juricek musste lachen: »Keine Angst, dieses Vorrecht hat einzig und allein deine Erika. Was würde sich denn meine Hannelore denken, wenn ich nicht nach Hause käme? Nicht einschlafen könnte sie vor lauter Sorge. Ich habe das wirklich nur gesagt, um unseren lästigen Kameraden loszuwerden.« Damit hatte er auch schon seinen Sombrero, den er zu jeder Jahreszeit trug, aufgesetzt, drückte Leopold mit einem vertraulichen »Servus« zum Abschied die Hand und verschwand dann hinaus in die Nacht.

*

Samstag, 29. April

Am nächsten Tag wurde Leopold von Erika Haller mit einem sanften Kuss auf die Stirn geweckt. »Ich will nicht fragen, wie lang es gestern gedauert hat«, bemerkte sie mit einem fachkundigen Blick in seine kleinen geröteten Augen. »Aufgegessen habt ihr jedenfalls alles brav!«

Leopold wunderte sich: »Was machst du denn schon hier, Erika?«

»Wenn du willst, kann ich auch gleich wieder gehen«, entgegnete sie ihm schnippisch. »Ich dachte nur, du würdest es vielleicht mögen, wenn wir miteinander frühstücken.«

Jetzt erst nahm Leopold den Geruch von Kaffee und getoastetem Brot wahr. Langsam erwachten seine Lebensgeister. »Du hast schon alles hergerichtet?«, fragte er verblüfft.

»Sieht wohl ganz so aus. Ich muss ja immer größere Anstrengungen unternehmen, um dich hin und wieder zu Gesicht zu bekommen«, klagte Erika. »Wenn du ehrlich bist, hat sich die Zeit, die wir miteinander verbringen, in den letzten Wochen drastisch reduziert. Du verkriechst dich jetzt wieder öfter in deiner Junggesellenbude. Das gefällt mir gar nicht!«

Leopold stand auf und flüchtete ins Bad, um seine Morgentoilette zu erledigen, ohne näher auf diese Anspielungen einzugehen. Tatsächlich empfand er es mitunter als angenehm, immer noch die Möglichkeit zu besitzen, sich in sein kleines Refugium zurückzuziehen, wenn er das wollte. Grundsätzlich verbrachte er seine Nächte ja bei Erika in der Taborstraße, aber manchmal erschien es ihm praktischer, im Bezirk zu bleiben, wenn er etwa erst nach Mitternacht von der Arbeit heimkam und gleich zeitig am nächsten Morgen wieder seinen Dienst antreten musste. Oder aber er wollte einfach seine Ruhe haben. Das konnte schon vorkommen, jetzt, wo in seiner Beziehung zu Erika Haller die erste große Liebe einer allgemeineren Vertrautheit Platz gemacht hatte.

Leopold ahnte, dass Erika beim Frühstück mit ihm über dieses Thema sprechen wollte. Das gefiel ihm gar nicht.

»Ich habe Angst, dass wir uns auseinanderleben, Schnucki«, hörte er da auch schon aus der Küche. »Zu einer guten Beziehung gehört die Nähe und nicht die Ferne.«

»Aber hin und wieder muss man auch einmal abschalten können«, verteidigte sich Leopold.

»Abschalten? Das wird dich wohl auf Dauer auf dumme Gedanken bringen. Dabei denke ich da nicht einmal an andere Frauen, nein, sondern an deinen fatalen Hang zu allem Kriminalistischen. Das belastet unsere Partnerschaft ohnehin schon genug.«

Erika brachte das Frühstück ins Wohnzimmer. Leopold merkte, dass er bereits wieder einen anständigen Appetit entwickelte. Gleichzeitig wappnete er sich für das Unvermeidliche. Und kaum hatte er einen Schluck vom Kaffee gemacht und in seinen Toast gebissen, brachte Erika ihr Anliegen tatsächlich auf den Punkt: »Was ich damit sagen will, ist: So kann es nicht weitergehen, Schnucki! Du da, ich dort, wir beide immer weniger zusammen – wo soll denn das hinführen? Im Prinzip sind wir immer noch zwei Singles, die, wenn sie gerade Lust und Laune dazu haben, ein wenig die Zweisamkeit suchen. Das ist mir zu wenig!«

Leopold entfernte die Schale von seinem weichen Ei. Schreckliche Gedanken plagten ihn. »Du willst doch nicht etwa gar, dass wir heiraten?«, fragte er vorsichtig.

»Noch hast du in dieser Hinsicht nichts zu befürchten«, beruhigte Erika ihn. »Es wäre unter den gegebenen Umständen einfach zu riskant. Aber eines kann ich dir nicht ersparen: Wir müssen irgendwann in eine gemeinsame Wohnung ziehen, sonst sehe ich für unsere Zukunft schwarz.«

Ich sollte sie doch weniger alleine lassen, denn es ist schlecht, wenn Frauen eine ganze Nacht Zeit haben, über ein Problem nachzudenken, ärgerte sich Leopold. Das Thema schwebte schon seit einer Weile wie ein Damoklesschwert über ihm. Bis jetzt hatte er es immer noch geschafft, ihrem Drängen irgendwie auszuweichen. Doch diesmal schien sie es sehr ernst zu meinen.

Dabei erachtete Leopold es nicht einmal als so schlimm, auf Dauer gemeinsam mit Erika zu leben. Er wusste und hatte es auch seinem Freund Thomas Korber immer wieder eingeschärft, dass es der einzige Weg war, eine Beziehung zu festigen. Der Teufel lag im Detail. Denn für Leopold gab es nichts Schlimmeres, als aus Floridsdorf wegzuziehen. Erika wiederum wollte unter keinen Umständen hier wohnen. »Und wo soll das sein?«, erkundigte er sich deshalb kryptisch.

»Na, deine Wohnung hier ist zu klein, und mein bescheidenes Appartement habe ich auch eher für mich als Einzelperson eingerichtet«, setzte Erika ihm auseinander. »Das heißt, unsere einzige Möglichkeit besteht darin, einen Neuanfang zu machen.«

»Du meinst eine neue Wohnung für uns beide? Das könnte kostspielig werden. Sollen wir dafür das aufgeben, was wir derzeit haben?«, sondierte Leopold vorsichtig das Terrain. Seine Hand zitterte dabei ein wenig, deshalb patzte er auch etwas von dem Eidotter aufs Tischdeckchen.

»Aber begreifst du denn nicht?«, entgegnete Erika. »Dieses ewige Hin und Her macht uns kaputt, einmal hier, einmal dort und einmal gar nicht. Wir müssen uns von unseren alten Gewohnheiten lösen. Das ist eben so, wenn man etwas Neues beginnen will, anders geht es einfach nicht. Dafür haben wir dann alle Freiheiten, unser neues Heim so zu gestalten, dass wir uns beide darin wohlfühlen.«

»Ich habe mein Lebtag lang immer hier im Bezirk gewohnt«, erinnerte Leopold sie.

»Bitte versuch nicht schon von Anfang an, unsere Möglichkeiten einzuschränken«, bat Erika. »Wir sollten für mehrere Standorte offen sein. Floridsdorf ist dabei eine Option von vielen, aber womöglich nicht erste Wahl.«

»Du willst mich also zu einem Exodus aus der Heimat zwingen?«, wurde Leopold ungewohnt heftig.

»Du musst es nicht gleich so dramatisch ausdrücken«, versuchte Erika zu relativieren. »Sei einfach ein wenig offener für neue Entwicklungen, dann tun wir uns beide leichter!« Sie wusste natürlich, dass Floridsdorf Leopold sehr viel bedeutete. Aber genauso wenig, wie sie bereit war, auf Dauer mit ihm in getrennten Haushalten zu leben, hatte sie vor, den Rest ihrer Tage in diesem Bezirk zu verbringen. Sie war »herüber der Donau«, im 2. Bezirk, aufgewachsen und somit skeptisch gegenüber allem, was jenseits der Donau lag. Denn der Strom durchschnitt Wien nun eben nicht einmal ansatzweise in der Mitte, sondern floss seit seiner Regulierung nördlich beinahe an der Stadt vorbei. Das vorerst dünn besiedelte Gebiet »drüben« war erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingemeindet worden, wuchs dafür aber seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit atemberaubender Geschwindigkeit. Der 21. und der 22. Bezirk, Floridsdorf und die Donaustadt, waren heute jeder für sich allein eine Stadt von der Größe Salzburgs, zusammen bereits größer als Graz, die zweitgrößte Stadt Österreichs. Die Wucht der neuen Bauten erdrückte zum Teil die alten Ortskerne. Ständig entstanden neue Wohn-, Einkaufs- und Industriegebiete. Zu viele, wie Erika meinte. Alles lief auseinander statt zusammen. Leopold als »Ureinwohner« fiel das wahrscheinlich gar nicht auf, aber Erika hatte sich nie so richtig daran gewöhnen können. Sie mochte das »Heller«, sie mochte die alten, verwunschenen Kellergassen mit ihren Heurigen, das meiste andere mochte sie allerdings überhaupt nicht: die weiten Wege, den Mangel an Kultureinrichtungen, der weite Weg ins Stadtzentrum. »Du wirst ja weiterhin beinahe jeden Tag da arbeiten und in der von dir geliebten Umgebung sein, selbst wenn du nicht mehr hier wohnst«, tröstete sie Leopold.

»Welch ein Segen«, ätzte er.

»Überleg es dir jedenfalls gut«, mahnte sie ihn.

Leopold schaute auf seine Uhr. »Ich bin schon spät dran! Ich muss mich beeilen, dass ich noch rechtzeitig ins Kaffeehaus komme«, log er. Denn sein Dienst begann erst in einer Stunde. In Wirklichkeit brauchte er die Zeit zum Nachdenken. Er war plötzlich mit etwas beschäftigt, das drohte, wie eine Bombe in seinem Privatleben einzuschlagen. Das war ihm überhaupt nicht recht.

*

Leopold hatte noch ausreichend Zeit, doch er stieg aufs Gas. Es war ihm, als müsse er vor einer Entscheidung fliehen, der er auf Dauer nicht ausweichen konnte: einer Entscheidung, bei der er überdenken musste, was ihm in seinem Leben wirklich wichtig war. Eine schwere Entscheidung.

Zweimal überquerte er eine Kreuzung bei Gelb, einmal bremste er in letzter Minute, als eine alte Frau mit Rollator über den Zebrastreifen ging. Erika hatte ihn ordentlich durcheinandergebracht. Als er einparkte, konnte er von Glück reden, dass nichts passiert war.

Er beschloss, noch ein paar Schritte an der frischen Luft zu tun. Ein kleiner Spaziergang würde ihn auf andere Gedanken bringen. Zuerst ging er zum Floridsdorfer Bahnhof, dann in Richtung Alter Donau, und schließlich machte er einen Schwenker zur Floridsdorfer Hauptstraße. Er wusste nicht so recht, warum er gerade diese auch an einem Samstag sehr belebte und keineswegs ruhige Strecke wählte. Vielleicht war es eine Art innere Stimme, denn Christa Wohlfahrt wohnte hier. Und ehe er noch überlegen konnte, ob er sie in ihrer Wohnung aufsuchen sollte, um sie zu fragen, weshalb sie den Kontakt zu Thomas Korber abgebrochen hatte, sah er sie schon vor sich auf der Straße stehen. Leopold wollte sie grüßen, aber sie bemerkte ihn nicht. Denn sie befand sich im hitzigen Gespräch mit einem jungen Mann.

»Du musst es mir geben! Ich habe ein Recht darauf«, brüllte er sie an.

»Ich sage es dir noch einmal: nein«, erklärte Christa dezidiert. »Ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich auf diese plötzliche Laune von dir eingehen soll. Zuerst lässt du dich eine Ewigkeit nicht blicken, dann lauerst du mir hier auf der Straße auf!«

»Du warst nicht zu Hause!«

»Warum hast du nicht angerufen? Ich habe ein Telefon!«

»Ich kann zu dir kommen, wann ich will! Auch darauf habe ich ein Recht!«

Christa Wohlfahrt schüttelte nur den Kopf. »Du redest ständig nur von deinen Rechten«, wandte sie ein. »Dabei übersiehst du, dass es eine gewisse Ordnung gibt, die man einhalten muss, wenn man etwas will.«