Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Eden Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

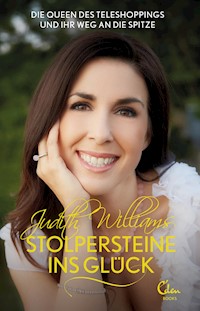

Judith Williams' Leben verlief nicht immer rosig. Auf tragische Weise verlor sie ihre Stimme und musste ihre Karriere als Opernsängerin aufgeben. Doch sie ließ sich von diesem Schicksalsschlag nicht unterkriegen: Entschlossen baute sie sich ein neues Leben auf und wurde innerhalb von nur fünf Jahren zur führenden Marke im europäischen Teleshopping. Witzig und zugleich anrührend erzählt Judith Williams von ihrer turbulenten Kindheit als Tochter amerikanischer Einwanderer, die in München eine kleinen Pudelsalon führten, und von den Erfahrungen, die ihr Leben und ihr Verkaufstalent prägten und die Weichen für ihre beispiellose Karriere im deutschen Fernsehen stellten. Ihre außergewöhnliche Geschichte ist eine Inspiration für alle, die auf der Suche nach einer neuen Perspektive auf das Leben sind.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Prolog

Kapitel 1 Von Pudeln und Opern

Kapitel 2 Erste Gesangserfahrungen

Kapitel 3 Pioniergeist

Kapitel 4 Schule – gibt es Schlimmeres auf Erden?

Kapitel 5 Bei den Ursulinen

Kapitel 6 Die Meistersinger von Nürnberg

Kapitel 7 Freie Bahn für Judith – oder etwa nicht?

Kapitel 8 Ich singe, singe, singe – und manchmal übergebe ich mich

Kapitel 9 Der Absturz

Kapitel 10 Die Lotosblume

Kapitel 11 Du hast zwei Beine, zwei Arme und einen Kopf

Kapitel 12 »Du bist ein Verkaufstalent. Ach was, ein Genie!«

Bildteil

Kapitel 13 Expertin für Bratpfannen?

Kapitel 14 5, 4, 3, 2, 1 – Kamera läuft!

Kapitel 15 Was ich von der Urform des Weizens lernte

Kapitel 16 Es geht rund

Kapitel 17 »Dann ist das nicht mehr der richtige Platz für mich«

Kapitel 18 Gewissenskonflikte

Kapitel 19 My Life is H.O.T.

Kapitel 20 Eine Frau steht ihren Mann

Kapitel 21 The Windy City

Kapitel 22 Der große Tag

Kapitel 23 Alexander – oder: Die Liebe auf den zweiten Blick

Kapitel 24 Eine Woche im Leben von Judith Williams

Kapitel 25 Inspirationen

Epilog

Danke

Impressum

Vorwort

Liebe Judith Williams,

uns eint nicht nur die Leidenschaft für die Oper, sondern auch das gemeinsame Schicksal einer schweren Erkrankung, das uns auf dem Zenit unserer Karrieren ereilt hat. Ich weiß, was es bedeutet, von einem Moment auf den anderen aus seinem gewohnten Leben und von der geliebten Kunst weggerissen zu werden. Aus diesem Leben, für das man so viel gegeben hat und das einem alles bedeutet. Ich weiß, wie es ist, wenn das Leben eine unerwartete Wendung nimmt und einen plötzlich verletzlich werden lässt und mit der Angst konfrontiert, alles Liebgewonnene und Erreichte zu verlieren.

In dieser Zeit hatte ich das große Glück, starken Rückhalt in meiner Familie zu finden. Und auch viele mir bislang unbekannte Menschen haben mich unterstützt und mir den Mut gegeben, die Leukämie zu bekämpfen. Kraft schöpfte ich während der Behandlung auch aus der Musik. Schließlich gelang dank dem großen Einsatz meiner Ärzte und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse die Rückkehr in ein gesundes und normales Leben. Genau wie Sie bin ich heute in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass ich eine sehr schwere Krankheit bekämpft und besiegt habe.

Seit dieser Erfahrung empfinde ich eine Dankbarkeit und ein Glück wie noch nie zuvor in meinem Leben. Dies gab für mich den Ausschlag, die José Carreras Leukämie-Stiftungen ins Leben zu rufen, unterstützt von meiner Familie und einer Gruppe von bedeutenden Wissenschaftlern und Ärzten. Es ist mir heute mehr denn je ein Herzensanliegen, der Wissenschaft und der Gesellschaft etwas zurückzugeben und Leukämie eines Tages heilbar zu machen, um damit den betroffenen Leukämiepatienten Mut und Hoffnung zu spenden sowie konkrete Unterstützung durch die Leukämie-Stiftung anzubieten.

Liebe Judith Williams, Sie haben meine größte Bewunderung dafür, dass Sie es geschafft haben, Ihrer schweren Erkrankung die Stirn zu bieten. Sie haben unbeirrt und im Vertrauen auf eine gute Zukunft an sich gearbeitet. Dank Ihrer Energie und Ihrem Talent sind Sie heute eine erfolgreiche und leidenschaftliche Geschäftsfrau. Es berührt mich sehr, dass Sie seit Ihrer Genesung Ihre wundervolle Stimme für wohltätige Zwecke einsetzen und mit Konzerten und Musik-Produktionen anderen Menschen helfen. Und es erfüllt mich natürlich mit besonderem Stolz und großer Dankbarkeit, dass Sie den Verkaufserlös Ihres Buches meiner Stiftung zukommen lassen wollen.

Ich wünsche Ihrem Buch viel Erfolg. Es möge für alle ein gutes Beispiel und Inspiration sein.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

José Carreras

Prolog

Acht Tage nach meiner Geburt gaben mir meine Eltern einen neuen Namen. Für ihre erste Tochter hatten sie Elizabeth Alexandra ausgewählt, doch nun lag Mommy im Krankenhaus der Amerikanischen Streitkräfte in München mit ihrem Baby im Arm und dachte: Sie sieht nicht aus wie eine Elizabeth! Meine Eltern sind gebürtige Amerikaner. Nachdem mein Vater den Metropolitan Award gewonnen hatte, den renommierten Nachwuchspreis der New Yorker Metropolitan Opera, haben sie sich Deutschland als neue Heimat ausgesucht. Hier gehörte Elisabeth seit vielen Jahren zu den beliebtesten Mädchennamen – doch auf einmal glaubte Mommy nicht mehr, dass er der Richtige für mich sei. Sie wusste nicht, wie sie das heikle Thema zur Sprache bringen sollte, als mein Vater zu Besuch kam. Noch war sein Stern als künftiger Opernstar nicht aufgegangen, trotzdem ließ seine Bassstimme bereits Wände erzittern und Fensterscheiben vibrieren. Er nahm mich liebevoll in den Arm und sah mich lange an. Dann wandte er sich an seine Frau. »Gaye«, dröhnte es durch die Geburtsstation, »sie sieht nicht aus wie eine Elizabeth!«

Später berichtete mir Mommy, wie ihr in diesem Augenblick ein Stein vom Herzen fiel. Und sie einmal mehr darüber staunte, wie gut sie sich mit ihrem Mann verstand.

»Wie sollen wir unsere kleine Schönheit dann nennen?«, fragte sie.

Daddy ist jemand, der nie um eine Antwort verlegen ist. »Das ist doch klar«, sagte er. »Hier haben wir eine Judith. Judith Alexis Williams, willkommen auf dieser Welt!«

Was meine Eltern dazu brachte, meinen Namen zu ändern, war ihr Bauchgefühl – heute passt er perfekt zu mir. Gleich zu Beginn zeigte sich, was sich wie ein roter Faden durch mein Leben ziehen sollte: Kehrtwendungen, Widerstände, Hindernisse und Stolpersteine säumten meinen Weg zum Glück.

Kapitel 1 Von Pudeln und Opern

Als meine Eltern Anfang der Siebzigerjahre von Salt Lake City nach München zogen, war die Stadt gerade dabei, sich als Gastgeberin der Olympischen Spiele und Ausrichterin des Endspiels um die Fußballweltmeisterschaft mächtig herauszuputzen. Der Stadtteil Schwabing wurde zum Zentrum der Freizügigkeit und Lebenslust. Jimi Hendrix rockte den Club »Big Apple«, während sich Mick Jagger und Keith Richard um das Groupie Uschi Obermaier balgten. Meine Eltern waren so jung wie die Leute, die Schwabing zum Partynabel Deutschlands machten, trotzdem konnte man sie hier nicht finden. Sie hatten anderes im Sinn, mit einem klaren Ziel vor Augen: Daddy würde in München ein Hochschulstudium zum Opernsänger absolvieren, während Mommy ihn dabei tatkräftig unterstützen wollte, obgleich sie selbst schon Erfolge auf der Theaterbühne gefeiert hatte. Soweit der Plan. Mein Vater wollte sein Ziel ohne finanzielle Unterstützung seiner Eltern schaffen. Als sie arm wie Kirchenmäuse in Deutschland ankamen – außer hundert Dollar und einer schwangeren Katze hatten sie nichts zu bieten –, hieß es erst einmal: Geld verdienen. Daddy nahm einen Job als Verkäufer in einem Hi-Fi-Geschäft auf dem amerikanischen Kasernengelände an, was meine Eltern dort zu einer günstigen Unterkunft berechtigte. Von Hi-Fi-Geräten hatte Daddy keine Ahnung, doch er hatte jede Menge Charme und seine Bassstimme. Damit verdreifachte er den Umsatz des Geschäftes in kürzester Zeit. Nach ein paar Monaten bot sich meinen Eltern eine überraschende Gelegenheit: Sie zogen nach Solln, den südlichsten Stadtteil Münchens. Dort gab es einen historischen Dorfkern und eine Villenkolonie aus der Gründerzeit, und in einer Villa bot ihnen die Besitzerin eine Wohnung an. Sie war kürzlich überfallen worden und daher überzeugt, dass ein »starker Mann« im Haus nicht schaden könne. Wie viele Bassisten ist Daddy ein Schrank von einem Mann. Trotzdem hätte er mögliche Einbrecher eher mit seinem tiefen »C« als mit seinen Muskeln in die Flucht schlagen können. Dann kam ich, am 18. September 1971. Neben dem Stolperstein »Welchen Namen geben wir dem Kind?« gab es ein weitaus schwerwiegenderes Ereignis: Beinahe wäre Mommy bei meiner Geburt gestorben. Sie hatte viel Blut verloren und ihr Kreislauf brach zusammen. Die Ärzte waren nicht in der Lage, eine Infusion zu legen. Daddy war im Kreißsaal. Seine donnernde Stimme wird heute noch zittrig und dünn, wenn er sich an den Vorfall erinnert.

»Plötzlich schrien Krankenschwestern und Ärzte um die Wette. Doch anstatt Gaye zu helfen, war es das Wichtigste, mich aus dem Raum zu bugsieren«, erzählte er mir neulich wieder unter Tränen, als ich ihn bat, meine Kindheitserinnerungen aufzufrischen. »Draußen flehte ich Gott im Himmel an, mir meine Liebste zu lassen. Ich hatte furchtbare Angst um Gaye und um dich. Sie mussten Mommy die Galle entfernen, was dazu führte, dass sie im ersten Jahr deines Lebens zu schwach war, dich in den Armen zu halten.«

Wer weiß, vielleicht führte diese Aufregung dazu, meinen Namen acht Tage später in Judith zu ändern. Judith bedeutet »Die Gepriesene« und sicher priesen Mommy und Daddy Gott dafür, dass am Ende alles gut ausgegangen war. Vielleicht hing es auch mit meiner extravaganten Patentante Judith zusammen. Die Schwester von Daddy flog aus London ein, um die nächsten sechs Monate als Ersatzmutter tätig zu sein. Heute wundert mich das nicht mehr: In der Familie Williams lässt man stets alles stehen und liegen, wenn irgendwo Not am Mann ist.

Als Mommy wieder auf dem Damm war, hatte Daddy eine gute Neuigkeit. Zu dieser Zeit lebte einer der berühmtesten Operntenöre der Welt in der Stadt, der Amerikaner James King. Der Sohn eines Sheriffs aus Dodge City im Bundesstaat Kansas gehörte zu den ersten Ausländern, die an der Deutschen Oper Berlin auftreten durften. Später sang er den Bacchus in Ariadne auf Naxos an der Wiener Staatsoper und gehörte als Siegmund in der Walküre zu den umjubelten Stars der Bayreuther Festspiele. King besaß ein Haus in Forstinning, dreißig Kilometer östlich von München, am Rand des Ebersberger Forstes. Seine Sehnsucht nach Wasser zog ihn jedoch an den Starnberger See und da tat er etwas Außergewöhnliches: Er vermietete sein Haus zu einem äußerst günstigen Preis an einen Bekannten von Daddy. Der war völlig überraschend Witwer geworden und hatte sechs Kinder zu versorgen. Natürlich war der Mann froh über diese einmalige Gelegenheit. Weil das Haus von James groß genug war, zogen wir gleich mit ein. So bekam ich von einem Tag auf den anderen sechs Geschwister und meine Mommy übernahm die Mutterrolle. Zum Glück war sie wieder voll bei Kräften und strotzte nur so vor Energie. Auch für mich konnte es nichts Besseres geben. Auf einen Schlag hatte ich ein halbes Dutzend Geschwister. Herrlich! Im Nachhinein kann ich nur staunen, wie meine Eltern bei all dem Trubel nie ihr Ziel aus den Augen verloren: Daddy sollte schließlich Opernsänger werden und im Haus eines Opernstars zu wohnen bedeutet noch lange nicht, auf seinen Spuren zu wandeln. So übte er weiterhin unverdrossen seine Arien, lernte Italienisch, trainierte die Fechtkunst und finanzierte alles als Angestellter des Hi-Fi-Ladens.

Familiensinn wurde bei uns Williams stets großgeschrieben – was meine eigene Patchworkfamilie, bestehend aus meinem Mann Alexander und unseren vier Kindern, bezeugt – und diesen Familiensinn durfte ich in den beiden fröhlich-chaotischen Jahren im Haus von James King ausleben. Ich schlief bei der ältesten Tochter im Bett, was mir ein wunderbar behütetes Gefühl gab. Tagsüber unterhielt ich die Kinder mit Geschichten und sang ihnen Arien vor, die ich von Daddy aufschnappte. Ein wunderbares Publikum – immer aufmerksam und fordernd! Ich kann mich an keinen Nachmittag erinnern, an dem wir Fernsehen schauten. Auch wenn ich heute selbst in dieser Branche tätig bin, bin ich mir sicher: Für Kinder ist ein Leben ohne Fernseher ein Segen.

Als Daddys Bekannter wieder heiratete und eine neue Mutter ins Haus kam, war es an der Zeit, weiterzuziehen. Ich tat das äußerst ungern und konnte mich am Anfang nicht an unsere neue Bleibe in einem anderen Haus der amerikanischen Armee gewöhnen. Doch blieb uns keine Wahl. Die deutsche Nationalmannschaft hatte dank eines Treffers von Gerd Müller die Fußballweltmeisterschaft gewonnen und nach der Olympiade und diesem Ereignis entwickelte sich München zur heimlichen Hauptstadt der Republik. Für eine abgebrannte amerikanische Kleinfamilie war es schwer, Unterschlupf zu finden. Schließlich zogen meine Eltern in einen kargen Altbau im Stadtteil Giesing. Kaum dort angekommen, eröffnete Daddy nicht weit entfernt einen Pudelsalon. Er liebt Hunde so sehr wie die Musik und von nun an gehörten waschen, föhnen, Fell scheren, Krallen schneiden und Ohrenpflege genauso zu seinen täglichen Arbeiten wie der Verkauf von Hi-Fi-Anlagen, die Gesangsausbildung, die Formenlehre und das Einstudieren neuer Lieder. Der Pudelsalon wurde mein Kinderzimmer. Als sei es gestern gewesen, erinnere ich mich an die beiden Räume im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Vorn befand sich der Verkaufstresen mit allen Arten von Produkten, die Hunde und ihre Herrchen und Frauchen glücklich machen: Kauknochen, Shampoo, Spielzeug, Körbchen – und Hundeschokolade, die vor allem mir sehr gut schmeckte! Im hinteren Raum stand eine Riesenbadewanne, dazu ein Tisch mit einem überdimensionalen Föhn, den ich heute sehr vermisse, denn so schnell sind meine langen Haare nie wieder trocken geworden. Dort wurden die Hunde gewaschen und gestriegelt und geföhnt, und bald hatte sich Daddy einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Er richtete Hunde, die in einer Show auftraten, immer besonders prächtig her. Verließen die stolzen Besitzer dann unser Geschäft, verkaufte ich ihnen noch ein Shampoo oder ein Spielzeug. So machte ich bereits als Dreikäsehoch erste Erfahrungen mit dem, was später mein Leben bestimmen sollte: mit Verkauf und Musik. Denn diese kam auch nie zu kurz, weil Daddy rund um die Uhr übte, zu Hause genauso wie im Pudelsalon. Kein Wunder, dass ich schon in jungen Jahren eine Menge Opernarien auswendig wusste.

Neben der Arbeit mit den Hunden züchtete Daddy Perserkatzen. Er hatte ein fotografisches Gedächtnis, wenn es um ihre Stammbäume ging. Seine Katzen waren heißbegehrt und immer, wenn Ebbe in der Haushaltskasse herrschte, verkaufte er eine. So kamen wir mit Ach und Krach über die Runden. Heute weiß ich, dass wir arm waren, aber damals empfand ich es genau andersherum: Meine Eltern jammerten nie über den Mangel an Geld, stattdessen wurde gesungen, gespielt und gelacht. Es gab nichts, was ich vermisste. Im Gegenteil, ich dachte immer, dass wir reich sein mussten, schließlich hatten wir ein Dach überm Kopf und sogar ein Auto. Bis mir eines Tages auffiel, dass mein Wintermantel von Jahr zu Jahr kürzer wurde und meine Handgelenke immer eiskalt waren. Selbst das empfand ich nicht als unangenehm, denn sicher gab es gleich wieder was zu lachen und das wog alles auf. Zum Beispiel die Sache mit unseren Papageien: Der eine konnte sprechen, der andere hatte seinen Lieblingsplatz auf meinem Kopf und der dritte – um Himmels Willen, der flog gerade zum offenen Fenster hinaus! Daddy war außer sich und rief die Münchner Feuerwehr. Die rückte an und Daddy kletterte zu ihnen in den Wagen. Dort war am Dach ein Megafon befestigt, aus dem sein Opernbass mit amerikanischem Akzent durch die Straßen von Giesing dröhnte: »Liebe Mitbürger! Haben Sie meinen geliebten Papagei gesehen? Er ist groß und grün und hört auf den Namen Aladin! Aladin, wo bist du? Komm zu Daddy!« Auf meinem kleinen rosa Fahrrad strampelte ich hinter dem Feuerwehrauto her und lauschte Daddys Lockrufen. Mittlerweile wusste das ganze Stadtviertel, dass »die Amerikaner« ihren Vogel vermissten. Sogar im Radio kam die Durchsage: »Wer hat einen Papagei gesehen?« Daraufhin kam der Hinweis, Aladin habe es sich in einer Baumkrone gemütlich gemacht. Das Feuerwehrauto machte sich auf den Weg, ich trat in die Pedale und kurz darauf sah ich Daddy auf einer Drehleiter immer höher schweben, dem Himmel und Aladin entgegen. Wenig später betrat er mitsamt dem Vogel wieder festen Boden und seine Stimme dröhnte über den Platz, als er sich bei jedem Feuerwehrmann für den Einsatz bedankte. Im Amerikanischen gibt es den Ausdruck »They are the talk of the town« – das sind die Leute, über die man immer spricht. In Giesing erfüllten wir diese Aufgabe locker. Der Opernsänger mit seinem Pudelsalon verlieh dem Stadtviertel eine sympathische Note.

Noch immer war bei uns Schmalhans Küchenmeister und die einzigen Möbel, die wir in unsere Wohnung stellen konnten, waren ein Geschenk von James King. Dafür hatten wir die Fantasie von Mommy: Unsere Toilette verschönerte sie mit farbintensiven Dschungelmotiven. Von diesem Augenblick an lebte ich in ständiger Furcht, dass mich ein Krokodil in den Po beißen könnte, wenn ich auf dem Klo saß. Ich war mittlerweile vier Jahre alt und für eine Vierjährige kann so eine Vorstellung sehr real sein. Eines Nachts wachte ich auf und stellte fest, dass ich allein war. Ich hatte nicht mitbekommen, dass Mommy und Daddy nochmals in den Pudelsalon gefahren waren, weil sie die Kasse mit den Tageseinnahmen vergessen hatten. Dafür wusste ich umso besser, dass mein nächtlicher Gang zur Toilette mit großen Gefahren verbunden war. Also beschloss ich, Reißaus zu nehmen, da schließlich ein Krokodil in der Wohnung lauerte. Gedacht, getan: raus aus der Wohnung, raus aus der Haustür, hinaus auf die dunkle, verlassene Straße. Die sah aber auch nicht gefahrlos aus, daher machte ich kehrt und verkroch mich im dunklen Treppenhaus. Neben uns wohnte die Vermieterin, Frau Huber, eine waschechte Münchnerin mit großem Herzen, und bei ihr klingelte ich. Im Nachthemd öffnete sie die Tür und da stand ich, einsam und verlassen. Inzwischen hatte mich die Angst mächtig durchgeschüttelt und ich hatte mich nass gemacht. Frau Huber erkannte das Dilemma sofort. »Jo mei, wen hamma den hier, sapperlot?«, sagte sie im schönsten bayerischen Dialekt. Sie nahm mich mit in ihre Wohnung und half mir, mich sauber zu machen. Danach tischte sie zum Trost Erdbeerkuchen auf, und das mitten in der Nacht. Ich verdrückte gerade das dritte Stück, als ihr feines Gehör Schritte im Treppenhaus vernahm. Frau Huber öffnete die Tür.

»Frau Williams«, sagte sie. »Ich hätte da ein Päckchen für Sie abzugeben.«

Mommy und Daddy fielen aus allen Wolken, als sie mich mit erdbeerverschmiertem Mund an Frau Hubers Küchentisch sitzen sahen. Aufgeregt erzählte ich von dem Krokodil. Wahrscheinlich machten sie sich schreckliche Vorwürfe, taten jedoch so, als sei es das Normalste der Welt, nachts allein aufzuwachen. Schließlich sahen sie meine Selbstständigkeit als wichtiges Ziel an. Mich ständig zu betütteln war nicht ihr Ding. In dieser Zeit lernte ich zwei Dinge kennen und lieben: Das gemütliche Chaos bei uns zu Hause, das meine Fantasie befeuerte, und die Perfektion und die Ordnung unserer Nachbarn, die in der Lage waren, mitten in der Nacht Erdbeerkuchen auf feinem Porzellangeschirr herbeizuzaubern. Noch heute ruft der Geruch frischer Bettwäsche, ein tadellos gebügeltes Tischtuch oder perfekt ausgerichtetes Porzellan in einem Glasschrank Kindheitserinnerungen in mir wach, als ich in unserer nächsten Umgebung deutsche Tugenden schätzen und bewundern lernte.

Kapitel 2 Erste Gesangserfahrungen

Nachdem Daddy 1978 sein Studium als Opernsänger abgeschlossen hatte, sahen er und Mommy sich nach einem Engagement um. Nun liegen die nicht gerade auf der Straße. Leider stimmt es nicht, dass alle Opernsänger gutes Geld verdienen. Dafür müssen sie schon zum Superstar werden und nur ganz Wenige schaffen das. Daddy sollte eines Tages diese höchste Stufe der Karriereleiter erreichen, doch am Anfang musste er sich ganz schön strecken. Daher stand außer Frage, als ein Angebot vom Opernhaus Trier eintrudelte, dass wir mit wehenden Fahnen München verlassen würden. Ich war sieben Jahre alt und ahnte nicht, dass es 15 Jahre dauern sollte, bis ich unter ganz besonderen Umständen in die Stadt an der Isar zurückkehrte. Wieder fiel mir der Abschied schwer und irgendwann fragte ich Mommy: »Kann ich nicht dableiben? Ihr könnt mich ja besuchen, wann immer ihr wollt!« Ich stellte mir vor, wie ich bei einer wildfremden Familie unterkriechen würde, zusammen mit meinem Lieblingspudel »Funny Girl«, der seinen Namen nach dem gleichnamigen Film mit Barbra Streisand erhalten hatte. Zu dem gesellte sich Pudel »Arabella«, der so hieß, weil Daddy gerade die Werke von Richard Strauss einstudierte. Warum sollte ich nicht mit den beiden Hunden an dem Ort bleiben, den ich kannte und liebte? Noch ahnte ich nicht, dass dieser erste Anflug von Heimatlosigkeit und Einsamkeit mich noch viele Jahre lang begleiten sollte.

Meine Eltern besaßen zu dieser Zeit einen alten VW-Bus, in den all unsere Habseligkeiten passten. Daddy störte es nicht, dass auf der Beifahrerseite ein tellergroßes Loch im Boden war, doch Mommy bekam es mit der Angst zu tun.

»Lewis, kannst du das Loch nicht zumachen?«, fragt sie.

»Natürlich, Sweetheart«, antwortet Daddy. Liebevoll legte er ein Stück Pappe darüber sowie eine Gummimatte und betrachtete zufrieden sein Werk. Später, als wir den VW-Bus ausluden, fand Mommy den bis oben gefüllten Mülleimer, den er eingepackt hatte.

»Man muss deinen Daddy nehmen, wie er ist«, seufzte sie. »Er singt wie ein Gott, doch von Autos und Umziehen hat er keine Ahnung.«

Unsere neue Heimat war Konz an der Mosel. Hier sah es anders aus als in München: Weinberge, so weit das Auge reichte, von denen manche so steil waren, dass mir schwindelig wurde. Das Städtchen mit seinen fünfzehntausend Einwohnern war nur ein paar Autominuten von Trier entfernt und Luxemburg erreichte man in einer Dreiviertelstunde. Es wäre eine Idylle gewesen, hätte es nicht die Eisenbahn gegeben: Durch seine strategische Lage an drei wichtigen Linien besaß Konz gleich vier innerstädtische Bahnhöfe und alle Züge fuhren an unserem Haus vorbei. Doch egal – wir hatten wieder ein Dach überm Kopf, lebten nur ein paar Meter von der Mosel entfernt und hatten einen Garten hinterm Haus, in dem Mommy Gemüse anpflanzen wollte. Noch war aber Winter und das Geld reichte nur, um die Küche einzuheizen, alle anderen Räume blieben kalt. Wobei »kalt« die Dinge nicht richtig beschreibt: Das Haus in Konz habe ich als Eisschrank in Erinnerung. Da mittlerweile die Ärmel meines Wintermantels nur noch knapp bis an die Unterarme reichten, fiel das auf. Helmut Philipp, ein Steuerberater und Opernfan aus Konz, beobachtete, wie der Mantel kürzer und kürzer wurde. Eines Tages sprach er meine Eltern an. Als Opernkenner kannte er die Gehaltsklasse von Daddy. Ich weiß nicht, was sie besprochen haben, doch eines Tages holte mich Helmut Philipp von der Schule ab, lud mich in ein Fisch-restaurant ein – es war das erste Mal, dass ich in einem Restaurant aß – und führte mich anschließend ins beste Modegeschäft von Trier. Dort kaufte er mir einen Wintermantel. Letztes Jahr konnte ich mich endlich für seine Großzügigkeit bedanken.

Auch in Konz standen nur wenige Möbel im Haus, dafür hatten wir ein Klavier, dass Daddy jemandem für hundert Mark abgekauft hatte. Ich liebte den geschwungenen Korpus des Instruments und seinen warmen Klang. Mein Lieblingsplatz war darunter. Dort verbrachte ich meine Tage, während Daddy übte: In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, Ha, wie will ich triumphieren aus der Entführung aus dem Serail, die Arie des Kaspar aus Carl Maria Webers Freischütz, den Baron Ochs auf Lerchenau aus Richard Strauss’ Rosenkavalier und, und, und. Irgendwann kannte ich alle Bassarien auswendig, was mir Jahre später während meines Gesangstudiums nicht weiterhelfen sollte, weil ich keine einzige Sopranarie kannte. Wahrscheinlich wurde ich in dieser Zeit zum »Daddykind«. Ich liebte es, ihn singen zu hören – seine Stimme hatte bereits diese magische Anziehungskraft, der ich nicht widerstehen konnte – und hing ständig an seinem Rockzipfel.

Als ich acht Jahre wurde, geschah etwas Wunderbares. Meine Patentante Judith lud mich nach London ein. Das Beste war: Ich durfte allein fliegen. Meine Eltern brachten mich zum Luxemburger Flughafen und ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das fühlte sich wunderbar an: Judith, die Welt gehört dir! Ich fühlte mich so richtig erwachsen und zu jedem Abenteuer bereit.

Meiner Tante Judith habe ich vieles zu verdanken. Ohne sie wäre ich vielleicht nicht einmal da. Schließlich hat sie es geschafft, meine Eltern zusammenzubringen, was nicht einfach gewesen ist. Das geschah in der Zeit, als Mommy und Daddy noch in Salt Lake City lebten, ohne von-einander zu wissen. Mommy studierte Schauspiel an der Universität von Utah, und Auftritt Tante Judith: sie unterrichtete dort die Schauspielklasse.

»Ich habe sofort gedacht: Deine Mommy wäre die Richtige für meinen verrückten Bruder«, erzählte sie mir später mit einem Lächeln. »Für den war ja sonst keine gut genug, doch Gaye hatte dieses gewisse Etwas. Ich wollte unbedingt, dass sich die beiden kennenlernen.«

Mommy sah das ein bisschen anders. »Puh«, dachte sie, »bei diesem Kerl muss die Schwester die Dates ausmachen. Das kann ja nichts werden.«

Zunächst behielt sie recht. Meine Eltern telefonierten ein einziges Mal miteinander, danach meldete sich Daddy monatelang nicht mehr. Dann wollten sie sich doch wieder treffen und er versprach, Mommy abzuholen. Sie wohnte damals mit zwei Studentinnen in einer Wohnung und als Daddy dort ankam, war sie noch nicht fertig. Damals wusste er noch nicht, was wir mittlerweile alle wissen: Mommy ist der unpünktlichste Mensch auf der Welt. Der Running Gag meiner Schulzeit war: Die kleine Judith wartet auf ihre Mama, die erst Stunden später auftauchen wird. Doch damals gab es die kleine Judith nicht und an diesem Abend dachte sicher auch keiner der beiden an sie.

»Ich musste mich zwei geschlagene Stunden lang mit der alten Vermieterin unterhalten«, erinnert sich Daddy noch heute. »Und warum das Ganze? Weil deine Mom erst ihr Kleid fertig nähen musste. Als sie dann die Treppe herabkam, war es auch noch lila. Ich dachte: ›Oh Gott, was für ein furchtbares Kleid – und was für eine wunderbare Frau.‹ In diesem Moment wusste ich: Die werde ich heiraten – wenn sie was anderes anzieht.«

Vor der Hochzeit stand der Gang zu den Schwiegereltern in spe an. Daddy flog nach Montana, um seine Eltern »gut vorzubereiten«. Mommy kam nach und wunderte sich nach einer Woche, warum das Thema Hochzeit nie angesprochen wurde. Vielleicht sollte sie das tun? Während eines Abendessens legte sie das Besteck zur Seite, räusperte sich und sagte: »Wie ihr wisst, hat mir Lewis einen Antrag gemacht. Lasst uns doch mal über die Hochzeit sprechen.«

Im nächsten Augenblick hätte man eine Stecknadel auf den Boden fallen hören können. Dann stand Großmutter auf und sagte nur: »Welche Hochzeit? Es gibt keine Hochzeit!«

Als mir Mommy später die Geschichte erzählte, fragte ich empört: »Wie konntest du ihn nach dieser Blamage überhaupt noch nehmen?« Ich erinnere mich, wie sie mit der Schulter zuckte und antwortete: »Ich liebte ihn und wenn man das tut, kommt es nicht auf ein paar Fehler an. Liebe ist größer als Eitelkeit.«

Trotzdem muss es für sie schmerzhaft gewesen sein, nach dem unglückseligen Abendessen allein nach Salt Lake City zurückzufliegen. Wieder ging ein halbes Jahr ins Land, ohne dass Entscheidendes geschah. In dieser Zeit war sich Daddy wohl über vieles nicht klar: Sollte er Gesang studieren? Oder Journalist werden? Oder Tierarzt? Wie sagt man so schön: Liebe ist, wenn man die Nähe des anderen braucht, um sich glücklich zu fühlen. Genau das war der entscheidende Grund, der Mommy und Daddy am Ende doch noch zueinander führte. Und wenn sie heute auf über 44 Jahre Ehe zurückblicken, kommen ihnen hin und wieder zwei andere Sprichwörter in den Sinn: Aller Anfang ist schwer – doch Ende gut, alles gut.

Den Grundstein zu ihrer Verbindung hatte also Tante Judith gelegt. Daddy und Mommy zogen nach Deutschland und einige Zeit später verließ auch sie die Vereinigten Staaten. Swinging London hieß ihr Ziel, der Olymp der Jugend, die Modemetropole, dort, wo eine gewisse Mary Quant gerade den Minirock erfunden hatte. Das war eine andere Nummer als das mormonisch geprägte Salt Lake City. Tante Judith war Schauspielerin und Coach für Dialekte und hatte Leute wie Robert Redford, Dustin Hoffman und Brad Pitt in New York unterrichtet, als sie den Briten Brian Cooper kennenlernte, einen renommierten Journalisten, dessen Vater die Nürnberger Prozesse als Kriegsberichterstatter vom Anfang bis zum Ende begleitet hatte. Brians Heimat wurde auch ihre.

Nun war also London mein Ziel und Tante Judith tat alles, damit ich die Tage dort nie vergesse. Sie führte mich zum Buckingham Palace, wo wir die Zeremonie der Wachablösung beobachteten – ich mit offenem Mund. Im Tower of London sahen wir uns die Kronjuwelen an und als wir vor der Krone »Imperial State Crown« standen, scherzte Tante Judith: »2.868 Diamanten stecken darin, darunter einer der größten der Welt. Wenn die Queen diese Krone auf dem Kopf trägt, braucht sie keinen Geldbeutel, wenn sie sich was kaufen will.« Jetzt bekam ich den Mund gar nicht mehr zu! Wie aufregend die Welt doch war! Dann nahm mich Tante Judith mit zu einem Teehaus, zeigte mir Big Ben und den riesigen Hyde Park und als ich nach einer Woche nach Hause flog, nahm ich mir vor, irgendwann, wenn ich groß war, auch so eine Krone zu tragen.

Zu Hause herrschte jetzt noch mehr Trubel. Seit einem Jahr war meine Schwester auf der Welt und sicher nicht nur, weil ich nach dem Auszug aus dem Haus von James King meine Eltern gepiesackt hatte, wie sehr ich mir ein Geschwisterchen mit kleinen Füßchen und rosa Zehen wünschte. Jetzt war Elisabeth Alexandra da – dieses Mal wurde der Name nicht mehr geändert – und von heute auf morgen verwandelte ich mich in eine Löwenmutter. Wehe, wenn jemand ihr was zuleide tat! Wie zum Beispiel Felix, der freche Nachbarsjunge von gegenüber. Er wagte es tatsächlich, Elisabeth einen Regenwurm in die Windel zu stopfen! Ich lief zu Mommy und mit der Ernsthaftigkeit eines siebenjährigen Mädchens sagte ich: »Entweder du kümmerst dich darum oder ich erledige das.« Schon damals konnte jeder spüren: die Familie war mir heilig und ich würde sie verteidigen, komme was wolle. Meine Mommy sah mich an und lachte: »Du hast den Kampfgeist deiner Ahnen. Wusstest du eigentlich, dass sie Pioniere waren? Deine Vorfahren gehörten zu den ersten Siedlern Amerikas!«

Kapitel 3 Pioniergeist

Davon wusste ich nichts. Ich hatte leider nur wenig Kontakt zu meinen Großeltern. Stattdessen waren der gefeierte Opernstar Kurt Böhme und seine Frau Inge Ersatzgroßeltern geworden. Kurt schenkte mir meine erste Puppe, als ich fünf Jahre alt war, weil er nicht glauben konnte, dass ich nicht eine einzige besaß. Meine echten Großeltern dagegen bekam ich kaum zu Gesicht, denn Flüge in die USA waren zu teuer, als dass wir sie uns häufig leisten konnten. Im Alter von sechs Jahren lernte ich zum ersten Mal meine Großeltern väterlicherseits in ihrem Haus in Montana kennen. Ein Jahr später besuchte uns die Mutter von Daddy, als Elisabeth auf die Welt kam. Ich muss gestehen, dass sie mir ein bisschen unsympathisch war. »Das ist doch keine Oma«, dachte ich. Weder backte sie Plätzchen noch las sie mir Geschichten vor, wie es die Großmütter in meinen Kinderbüchern taten. Also pflanzte ich mich vor ihr auf und stellte meine Forderungen. Oma verzog keine Miene. »Eine Geschichte willst du hören?«, gab sie zurück. »Na gut.«

Ich war gespannt und setzte mich zu ihr.

»Filifu«, begann sie, »hatte keinen Schuh. Daher ging er barfuß. Damit ist die Geschichte zu Ende. Jetzt zurück an die Arbeit.«

»Wie bitte? Das ist alles? Also Oma, das ist die blödeste Geschichte, die ich je gehört habe!«

Oma beharrte darauf, dass die Geschichte zu Ende sei, und da ich schon damals recht energisch sein konnte, gab ein Wort das andere. Schließlich sagte sie: »Wenn du die Dinge so siehst, musst du auch nicht zu meiner Beerdigung kommen.«

»Abgemacht«, gab ich zurück. In diesem Augenblick kam Mommy ins Zimmer. Die letzten Sätze hatte sie mitbekommen. Sie erstarrte. Vielleicht war das der Grund, weshalb sie mir jetzt das Leben meiner Großeltern näherbringen wollte?

»Zu deinen Urahnen gehört ein gewisser Samuel Fuller«, begann sie. »Er segelte auf dem Schiff Mayflower von England nach Amerika. Über zwei Monate dauerte diese Fahrt. Am 21. November 1620 kam er auf Cape Cod an, nahe dem heutigen Ort Provincetown. Den harten Winter überlebte er nicht. Er starb, wie viele andere, an den Folgen der Tuberkulose. Das ist eine Krankheit, gegen die man damals nichts ausrichten konnte. Doch er hatte einen Sohn, der im folgenden Frühling nach Virginia ging.«

Ich erinnere mich, wie ich an Mommys Lippen hing. Sicher konnte ich damals nicht erfassen, was es bedeutete, dass meine Vorfahren zu den berühmten Pilgervätern gehörten, das wurde mir erst später klar. Die Pilgerväter waren zwar nicht die ersten Siedler Amerikas – schon 1607 gab es welche in Virginia und einige Spanier landeten bereits 1530 auf den Galveston Islands im Golf von Texas –, aber sie prägten die Geschichte Amerikas wesentlich mit. Diese Prägung lässt sich am besten in einem Satz zusammenfassen: harte Arbeit und unbändiger Wille. Nur damit konnten sie in der Wildnis überleben. Ich kann mich glücklich schätzen, dass Mommy ihren Stammbaum und den von Daddy so gut kennt. Nur deshalb weiß ich, dass ich indianische Vorfahren habe. Bereits 1625 tauchte in unserer Genealogie ein Indianer vom Stamm der Wampanog mit dem Namen No Pee auf. Er war der Sohn von No Took Salt und heiratete in die Fuller-Familie ein. Wenn ich mich heute im Spiegel betrachte, wird mir klar: Das indianische Erbe meiner Familie lässt sich bis zu mir verfolgen.

Natürlich hatte das Leben der Ureinwohner Amerikas sowie der weißen Siedler wenig mit dem zu tun, was wir in Deutschland vor allem über die Bücher von Karl May wissen: Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war der sogenannte »Wilde Westen« tabu für die Einwanderer. Alles, was westlich des Missouri River lag, eine Fläche so groß wie Zentraleuropa, war unbekanntes Land. Erst 1804 wagten sich die Pioniere Meriwether Lewis und William Clark über den Fluss. Ihre mehrere Jahre dauernde Expedition führte sie über die Rocky Mountains bis zum Pazifik. Daneben gab es nur eine Handvoll verwegener Männer, die sich Mountain Men nannten und als Trapper in den Jagdgründen der Lakota-, Sioux-, Blackfoot- und Ree-Indianer im heutigen South Dakota, Wyoming und Idaho lebten. Für den Rest der europäischen Einwanderer bedeutete West Virginia das Ende der Welt. Das änderte sich erst nach der Lewis-und-Clark-Expedition. Sie öffnete den Weg nach Westen und schon bald zogen die ersten Siedler in Planwagen dorthin. Stützpunkte wie Fort Kearny am Platte River in Nebraska und Fort Bridger am Bitter Creek entstanden. Fort Bridger war das Nadelöhr über die Rocky Mountains in Richtung Utah und genau diesen Weg nahmen meine Vorfahren. Ich kann nur erahnen, welche Strapazen sie auf sich nehmen mussten. Mommy berichtete mir von Urahn John T. R. Hicks. Er kam im Alter von dreißig Jahren 1856 nach Amerika und machte sich sofort auf, die endlosen Steppen zu durchqueren. Die Siedler in seinem Treck litten an Kälte und Hunger, und Johns Frau Harriet war so krank, dass sie im Planwagen liegen musste. Als John eines Tages als Kundschafter vorausritt, fanden einige Mitreisende, dass Harriet eine zu große Belastung für alle war. Sie zogen die hilflose Frau aus dem Wagen und ließen sie am Wegesrand liegen. Am Abend kehrte John zurück und fand heraus, was geschehen war. Ganz allein ritt er den weiten Weg zurück. Mit viel Glück fand er seine Frau vor Einbruch der Dunkelheit und konnte sie retten. Doch ist überliefert, dass sie sich von diesem Zwischenfall nie vollständig erholen konnte. Aus dieser Geschichte lernte ich: Egal was passiert, ich darf niemals jemanden zurücklassen.

»Die Hicks-Familie«, erklärte Mommy, »waren Mormonen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.« Wir gingen sonntags zur Kirche wie die meisten Leute in unserer Nachbarschaft, aber ein großes Thema war das nicht für mich. Doch was Mommy mir nun erzählte, war so spannend, dass ich alles um mich herum vergaß.

»Das Mormonentum«, sagte sie, »wurde 1830 von Joseph Smith gegründet, einem Bauernsohn aus Vermont. Am Anfang waren es nur sechs Anhänger, doch das änderte sich rasch. Als Smith 1844 für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidierte, gab es bereits ein paar Tausend Kirchenmitglieder. Im selben Jahr wurde er getötet – der erste US-amerikanische Präsidentschaftskandidat, der während des Wahlkampfs ermordet wurde.«

»Wow«, sagte ich. »Erzähl weiter!« Ich wollte unbedingt mehr hören. Das war nicht »Filifu hatte keinen Schuh. Daher ging er barfuß«, denn ich spürte, dass dies alles auch etwas mit mir zu tun hatte. Also zappelte ich herum, bis Mommy fortfuhr: »Es gab einen Mann namens Brigham Young, der von Beruf Schreiner war. Als Nachfolger von Joseph Smith tat er etwas, das vor ihm nur Moses getan hatte: Er führte seine Anhänger in ein neues Land, über viele Tausend Kilometer hinweg, in Planwagen, auf Pferden und mit bloßen Handkarren.«

Mommy machte erneut eine Pause. Ich hatte glühende Ohren und konnte es kaum erwarten, mehr zu hören.

»Nie zuvor waren Siedler in Richtung der Wüstengebiete von Utah gezogen«, fuhr sie fort, »auch Meriwether Lewis und William Clark nicht. Das Land galt als unbewohnbar. Außerdem war es gefährlich, die Rocky Mountains zu überqueren. 1846, als Brigham Young aufbrach, war die Donner Party, eine Gruppe von 87 Siedlern, östlich der Sierra Nevada vom frühzeitigen Einbruch des Winters überrascht worden. Vier Monate lang steckten die Menschen in meterhohen Schneewehen fest. Die wenigen Überlebenden kamen nur durch, weil sie die Toten aßen.«

»Wie grässlich«, dachte ich, »wie verzweifelt muss ein Mensch sein, um so weit zu gehen?«

Heute wachsen die Kinder mit Harry Potter & Co. auf und gruseln sich über diese Geschichten, so wie ich mich damals gruselte. Nur wusste ich, dass es sich um wahre Ereignisse handelte. Als Mommy sagte, den Siedlern um Brigham Young sei bewusst gewesen, was auf sie zukomme, biss ich mir vor Aufregung die Fingernägel ab.

»Brigham Young traf auf den berühmtesten Mountain Man dieser Zeit, einen Mann namens Jim Brigder«, erzählte sie weiter. »Dieser lebte 45 Jahre lang unter den Indianern und kannte die Sprachen der Snake, Bannock, Crow, Flathead, Nez Percé, Ute und Pend Oreille. Das war überlebenswichtig, denn dadurch konnte er zwischen den Ureinwohnern und den Siedlern vermitteln. Er war der erste Weiße, der die Geysire von Yellowstone mit eigenen Augen sah und die versteinerten Bäume rund um Tower Junction. Davon berichtete er einem Reporter aus New York: ›Dort sitzen versteinerte Vögel in versteinerten Bäumen und singen versteinerte Lieder.‹ Dieser Jim Bridger kannte einen Weg in die Salzwüsten von Utah, den heutigen Bridger Pass. Außerdem vertrat er die Ansicht, dass man dort Korn anbauen könne – es also ein Platz zum Leben sei. Nun, ich habe deinen Daddy in der Stadt kennengelernt, die Brigham Young am Ende der Reise mit den Worten ›This is the place‹ gegründet hat: Salt Lake City. Selbst heute, wo die Parkanlagen der Stadt immer grün und frisch sind, kann man sich noch gut vorstellen, welche heroische Leistung es war, an diesem Ort eine Siedlung zu errichten. Für mich war das immer der Beweis, wie der Glaube Berge versetzen kann, denn nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt beginnen bereits die Großen Salzseen.«

Als der Treck von Urahn John T. R. Hicks acht Jahre später Salt Lake City erreichte, war von einer Stadt noch nichts zu sehen. Es war eine bescheidene Siedlung, welche die Pioniere errichtet hatten. Nun waren sie dabei, das salzige Land urbar zu machen.

»Durch harte Arbeit, unbändigen Willen und großen Fleiß schafften sie es«, sagte Mommy. »Kein Wunder, dass sie später Bienenkörbe als Symbol ihres Staates auswählten.«