9,99 €

Mehr erfahren.

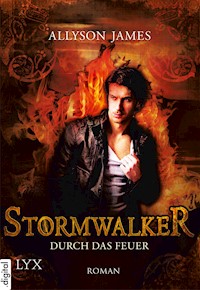

- Herausgeber: Lyx.digital

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Stormwalker-Reihe

- Sprache: Deutsch

Stormwalker Janet Begay erhält einen verzweifelten magischen Hilferuf von ihrem Ex-Geliebten Mick. Er wird vom Rat der Drachen gefangen gehalten und soll vor Gericht gestellt werden, weil er den Befehl des Rates missachtet hat, Janet zu töten. Janet, die insgeheim immer noch tiefe Gefühle für den Gestaltwandler hegt, schmiedet einen waghalsigen Plan, um Mick zu befreien.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 468

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

ALLYSON JAMES

STORMWALKER

DURCH DAS FEUER

Roman

Ins Deutsche übertragen von

Katrin Kremmler

1

Ich wusste sofort, dass sie eine Gestaltwandlerin war, als sie mein kleines Hotel betrat. Wolf, dachte ich ihrer hellgrauen Augen wegen, aber ihre menschlichen Züge waren indianisch. Im Kontrast zu ihrer dunklen Haut und ihrem schwarzen Haar wirkten die Augen, die so gar nicht zu dem Rest passen wollten, nur umso erschreckender. Ebenso die Tatsache, dass sie sich verwandelte, noch während sie durch die Lobby rannte, mich am Kragen packte und hart gegen den polierten Empfangstresen knallte.

Ich sah auf in ein Gesicht aus einem Albtraum. Halb gewandelt, waren ihre Nase und ihr Mund lang gestreckt wie die eines Wolfes, und von ihren spitzen Fängen, die aus blutrotem Zahnfleisch ragten, tropfte der Geifer.

Ich hatte auf die Schnelle nichts zu meiner Verteidigung zur Hand. Kein Wölkchen stand am Himmel, kein Gewitter zog auf, das ich rufen konnte, um sie zu bekämpfen. Die Schutzzauber in meinen Wänden hielten zwar üble Biester wie Skinwalker und Nightwalker aus dem Hotel fern, aber Gestaltwandler waren an sich nicht böse. Nur arrogant. Und wenn sie provoziert wurden, griffen sie meist erst an und zerfetzten einen, bevor sie irgendwelche Fragen stellten.

Ich riss den Arm hoch und knallte ihr die Faust gegen den Kiefer, aber sie schüttelte den Schlag ab und krallte sich weiter an mich. Mick konnte mir nicht zu Hilfe kommen, denn er war vor drei Wochen in der Nacht verschwunden, und nicht einmal der magische Spiegel wusste, wo er steckte.

Niemand war im Hotel außer mir und meiner neuen Geschäftsführerin Cassandra in ihrem adretten türkisfarbenen Businesskostüm. Die Touristen waren unterwegs oder hatten noch nicht eingecheckt, der Saloon war noch geschlossen. Wir drei Mädels waren ganz unter uns: eine durchgeknallte Gestaltwandlerin, ein machtloser Stormwalker und eine Hexe mit elegantem blondem Haarknoten, die erschrocken über den Empfangstresen starrte.

»Janet Begay?«, sagte die Wolfsfrau mit von der Verwandlung heiserer Stimme.

»Wer will das wissen?« Ich versuchte, sie wegzutreten, aber sie hatte mich immer noch fest am Kragen und zückte die Klauen, um mir die Kehle aufzureißen.

Auf der anderen Seite des Empfangstresens kreuzte Cassandra die Arme, legte sich die Handflächen auf die Schultern und begann einen Zauberspruch zu singen. Eine tintenschwarze Wolke schlängelte sich aus ihrem Mund, schoss über den Tresen und schlang sich um die Gestaltwandlerin. Sie knurrte, stieß sich von mir ab, machte einen Satz über den Tresen und sprang Cassandra an.

Die Hexe ging zu Boden, die Wolfsfrau auf ihr, und die beiden rangen miteinander, ein wildes Knäuel von türkisfarbener Rohseide und schwarzem Leder. Ich raste hinter den Tresen und packte die Gestaltwandlerin am Haar. Ihr glatter schwarzer Zopf gab mir etwas, woran ich sie festhalten konnte. Ich zog, doch sie war verdammt stark. Sie hatte Cassandras Kopf in den Händen und war kurz davor, ihn auf meine mexikanischen Saltillo-Fliesen zu knallen.

Ich riss einen Talisman aus der Hosentasche, schloss fest die Finger darum und brüllte: »Aufhören!«

Die Gestaltwandlerin erstarrte mitten in der Bewegung, Cassandras Kopf fiel ihr aus den erschlafften Händen und schlug mit einem Rums auf dem Boden auf.

Ich schwenkte den Talisman – ein Büschel Rosmarin, mit Draht und Onyx umwickelt – vor dem Gesicht der Gestaltwandlerin und sagte im Befehlston: »Gehorche!«

Die Gestaltwandlerin richtete sich auf, Fänge und Klauen zogen sich zurück und verschwanden, und ihr Gesicht wurde wieder menschlich. Ihre Augen blieben grau, sie funkelten vor Wut.

Neben ihr stand Cassandra mit den gleichen zwanghaften Bewegungen auf und starrte mich frustriert an.

Ups! Aber ich konnte Cassandra nicht von dem Zauber entbinden, ohne gleichzeitig auch die Gestaltwandlerin wieder daraus zu entlassen. Mick und ich hatten diesen Schutzzauber für Notfälle gewirkt, wenn zum Beispiel eine Skinwalker-Horde angriff. Es war ein pauschaler Zauber, der Angreifer zwar nicht völlig aufhalten, sie aber zumindest ausbremsen konnte, bis Hilfe kam.

»Da rein«, keuchte ich und zeigte auf mein kleines Büro hinter dem Empfangstresen. »Reingehen! Hinsetzen!«

Die Gestaltwandlerin marschierte hinein, sie knurrte immer noch leise. Cassandra folgte ihr wie ein Roboter.

Die beiden Frauen setzten sich nebeneinander auf mein neues Sofa, beide sichtlich fuchsteufelswild. Sie sahen ulkig zusammen aus, die elegante Hotelmanagerin, die trotz des Kampfes kaum derangiert wirkte, und die Gestaltwandlerin, die von Kopf bis Fuß in schwarzem Leder steckte. Beide kämpften gegen den Zauber an. Ihre Körper wiegten sich ein wenig, als sie versuchten, ihre Muskeln mit Willenskraft zum Funktionieren zu zwingen. Aber der Talisman war mit Micks Drachen-Magie und meiner Stormwalker-Magie aufgeladen, eine mächtige Kombination. Sie würden sich damit abfinden müssen.

»Wer bist du?«, fragte ich die Gestaltwandlerin.

»Pamela Grant.«

»Cassandra Bryson.«

»Was machst du hier?«

Cassandra fing an, mir zu erzählen, woran sie vor dem Angriff der Gestaltwandlerin gearbeitet hatte, aber Pamela sagte: »Ich wurde hergeschickt.«

»Geschickt von wem? Wozu?«

Jetzt redeten beide gleichzeitig los. Ich blendete Cassandra aus und konzentrierte mich auf Pamela. »Ich habe eine Nachricht für dich, Stormwalker.«

»Das ist alles? Warum hast du mich dann angegriffen?«

Während Cassandra protestierte, dass sie keinerlei Absichten hätte, mich anzugreifen, sagte Pamela: »Das musste ich, um die Nachricht zu überbringen. Dann hat diese Wicca-Schlampe versucht, mich zu lähmen.«

»Spuck sie schon aus, deine Nachricht! Konntest du sie mir nicht einfach sagen?«

Statt einer Antwort zückte Pamela ein Messer mit kurzer Klinge. Ich riss erschrocken die Augen auf und schüttelte den Talisman. »Aufhören! Gehorche!«

Cassandra erstarrte, doch Pamela kam weiter auf mich zu. Ihre Augen waren starr, als lauschte sie einer Stimme in der Ferne. Als sie mich ansprang, erkannte ich, dass sie unter einem weiteren Zwang-Zauber stand, der stärker war als meiner. Das sah nicht gut aus.

Ich kämpfte. Cassandra blieb sitzen, die Augen starr vor Schreck. Pamela drückte mich mit ihrem starken Körper auf die Empfangstheke und streckte meinen linken Arm über den Tresen.

»Hol sie runter von mir!«, schrie ich meiner Geschäftsführerin zu.

Cassandra sprang auf die Füße, fiel jedoch zurück, als hätte eine unsichtbare Hand sie nach hinten gestoßen. Gleichzeitig roch ich plötzlich beißenden Schwefelgeruch, heißen Wind und Feuer – die Düfte der Drachen-Magie.

Entsetzt starrte ich Pamela an, die mir mit ihrem Messer leicht in die Handfläche schnitt. Sie drehte meine Hand um und drückte eine kleine Blutpfütze auf ein leeres Blatt meines CrossroadsHotel–Schreibblocks. Dann tauchte sie meinen Zeigefinger in das Blut und zwang mich, die Worte Hilf mir zu schreiben.

Sobald wir das »r« geschrieben hatten, erschlaffte Pamela und verdrehte die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Ich ließ ihren schlaffen Körper auf den Boden gleiten; der Schnitt in meiner Handfläche tat verdammt weh. Als der Zwang-Zauber sich von ihr hob, atmete die Gestaltwandlerin friedlich auf.

Ich richtete mich auf. Meine Adern brannten wie Feuer, und hinter meinen Schläfen dröhnte es, als der Zwang-Zauber auf mich übersprang. Jetzt verstand ich, warum Pamela die Botschaft nicht einfach verbal überbracht oder wenigstens zu einem konventionellen Schreibwerkzeug wie einem Kuli gegriffen hatte. Ihre Aufgabe war gewesen, den Zauber durch mein Blut auf mich zu übertragen.

Hilf mir. Die Worte schrien mich vom Papier an und brachten meine eigenen Ängste mit aller Macht an die Oberfläche. Ich hatte mir schreckliche Sorgen um Mick gemacht, auch wenn ich mir gesagt hatte, dass er einfach verschwunden war, um irgendein Drachending zu machen, das er erledigen musste. Mick kam und ging, wie es ihm passte. Das hatte er schon immer getan, obwohl er mir in letzter Zeit wenigstens Bescheid sagte, was er vorhatte.

Pamelas Nachricht bedeutete, dass Mick in Schwierigkeiten war, irgendwo in der Falle saß oder vielleicht im Sterben lag. Wenn Mick mich um Hilfe anflehte, musste er wirklich tief in der Scheiße stecken.

Mein Kopf drehte sich wie von selbst, und mein Blick fiel aus dem Fenster nach Westen, wo in der Ferne die neblige Silhouette der San Francisco Peaks, der traditionellen Grenze des Navajo-Landes, zu sehen war.

Der Zauber wollte, dass ich aus dem Hotel rannte, mich auf meine Harley schwang und zu den Bergen davonraste, und zwar jetzt sofort. Aber Mick würde wollen, dass ich die Sache mit Köpfchen anging. Ich brauchte eine Ausrüstung; ich musste mir einen Plan zurechtlegen, und ich würde Hilfe brauchen. Dass der Zauber mir gestattete, mich zu beruhigen und die Sache zu durchdenken, bedeutete, dass ich richtiglag.

Ich zwang mich, wieder Cassandra anzusehen, die immer noch steif auf dem Sofa in meinem kleinen Büro saß. Ich hob den Talisman, zerbrach ihn und sagte: »Du bist frei.«

Cassandra sprang mit zornrotem Gesicht auf und trat die reglose Gestaltwandlerin mit dem spitzen Absatz ihrer Blahnik-Pumps in den Hintern. »Das ist für die Schlampe.«

Pamela öffnete die Augen. Jetzt waren sie wieder braun, und obwohl sie die arrogante Verachtung der Gestaltwandler noch nicht abgelegt hatte, sah sie jetzt nicht mehr furchterregend aus.

Sie setzte sich auf und strich sich das Haar glatt, das sich aus dem Zopf gelöst hatte. »Hey, das heißt nicht, dass ich nicht mit dir schlafen würde.«

Cassandra wurde rot und verschränkte die Arme, sah aber nicht so beleidigt aus, wie sie hätte sein können.

»Sie stand unter einem Zauber«, sagte ich knapp. »Und jetzt ist er gebannt. Stimmt’s?«

Die Gestaltwandlerin rieb sich den Nacken. »Endlich. Dein Freund ist verdammt stark.«

»Kannst du mir was Genaueres sagen als ›Geh nach Westen‹?«

Pamela schüttelte den Kopf. »Ich war auf der Nordwestseite des Death Valley, als der Zauber deines Drachenmannes mich gepackt hat. Aber über dem Ort muss ein Verwirrungszauber liegen, der die Erinnerung blockiert, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wo genau das war. Ich bin auf der Jagd, kümmere mich nur um meinen eigenen Kram, und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich mich durch einen Tunnel grabe und mit einem Drachen rede. Er konnte nicht antworten; er hat mich nur mit diesem verdammten Zauber belegt, der Mistkerl!«

»Wann war das?«, fragte ich.

»Mitte letzter Nacht. Ich bin sofort hierhergefahren.«

»Mick war allein? Keine anderen Drachen in der Nähe?«

»Der eine hat mir gereicht. Ich hatte noch nie einen gesehen, dachte, die existieren gar nicht.« Ihre Augen flackerten grau auf und wurden wieder braun. »War ganz schön überrascht.«

Das war die Gestaltwandler-Version von »Ich hab mir vor Angst fast in die Hose gemacht«. Gestaltwandler gaben nicht gern zu, dass sie sich fürchteten. Furcht bedeutete Schwäche und Unterwerfung, und sie nahmen die Rollen von Dominanz und Unterwerfung sehr ernst.

Pamela stand mit geschmeidiger Grazie vom Boden auf. Sie war groß für eine Indianerin, aber die meisten Gestaltwandler waren groß. Sie überragte mich um einen ganzen Kopf. »Von Zwang-Zaubern kriege ich immer Hunger. Gibt’s in diesem gottverlassenen Nest was zu essen?«

»Der Saloon öffnet erst um fünf«, sagte ich und starrte wieder in den klaren blauen Himmel im Westen. »Doch in Magellan gibt es einen Diner. Etwa drei Kilometer südlich von hier.«

»Das muss wohl reichen. Kommst du mit, Hexe?«

Cassandra warf ihr einen vernichtenden Blick zu. »Träum weiter, Wölfin!«

Pamela lächelte ihr zu, zuckte mit den Schultern und schlenderte aus der Lobby. Cassandra folgte ihr auf dem Fuß, das Stakkato ihrer hohen Absätze auf dem Fliesenboden bildete einen hübschen Kontrast zum Dröhnen von Pamelas Motorradstiefeln. Durch das Fenster sah ich zu, wie die Gestaltwandlerin aus dem Hotel ging, auf ihr Motorrad stieg und in Richtung Magellan davonfuhr.

Sobald sie weg war, kam Cassandra in mein Büro zurück und schloss die Tür. Sie sah nach dem Kampf nicht lädiert aus, bis auf eine schwache Quetschung an der Unterlippe und einer Haarsträhne, die sich aus dem Knoten gelöst hatte.

»Was hast du vor, Janet?«, fragte sie. »Du kannst nicht einfach davonbrausen und nach Mick suchen, nur auf das Wort einer Gestaltwandlerin.«

»Es ist nicht nur das.« Ich presste die Finger an meine Schläfen, wo der Zauber gnadenlos dröhnte. »Ich muss los. Ich habe keine Wahl. Mick muss wirklich verzweifelt sein, sonst hätte er sie nicht geschickt.«

»Geh nicht allein!«

Cassandras Augen waren hellblau und wunderschön in ihrem blassen Gesicht. Sie kam aus Los Angeles, wo sie einen Karrierejob bei einer Luxushotelkette gehabt hatte. Warum sie in dieses abgelegene Wüstennest gezogen war, um mir mit meinem Hotel zu helfen, war mir schleierhaft, aber ich fragte sie nicht. Sie konnte gut mit den Touristen umgehen, kannte das Hotelbusiness in- und auswendig, und sie hielt es mit meinem nervtötenden magischen Spiegel aus. Ich wollte sie nicht vergraulen, indem ich ihr unangenehme Fragen stellte.

»Ich gehe nicht allein«, sagte ich. »Kannst du den Laden hier eine Weile ohne mich schmeißen?«

»Na klar!«

Natürlich würde sie das. Cassandra managte das Hotel besser, als ich es je könnte.

»Hab ein Auge auf die Gestaltwandlerin«, sagte ich.

Cassandra lächelte mir eigentümlich zu. »Oh, keine Sorge!« Sie drehte sich um, ging aus dem Büro und strich sich dabei das Haar glatt.

Ich ließ mich auf den Bürosessel hinter meinem Schreibtisch fallen und stützte das Gesicht in die Hände. Mir tat alles weh, und mir würde weiter alles wehtun, so lange, bis der Zauber mich zu Mick geführt hatte.

Ich sah zu der gerahmten Fotografie von meinem Vater auf dem Schreibtisch, einem schlanken Navajo in einem förmlichen Samthemd; sein Haar war zu einem ordentlichen Zopf zusammengefasst. Ich hatte das Foto bei meinem letzten Besuch in Many Farms aufgenommen, und er hatte darauf bestanden, sich dafür in Schale zu werfen. Mein Vater mochte keine heimlichen Schnappschüsse. Seine klugen Augen hatten keinen Rat für mich, nur die ruhige Zuversicht, dass ich wissen würde, was zu tun war.

Das wusste ich auch. Oder vielmehr, an wen ich mich wenden musste. Ich hatte Coyote, der mir die größte Hilfe sein würde, schon lange nicht mehr gesehen, nicht einmal in meinen Träumen, und ich hatte keine Ahnung, wie ich ihn herbeirufen konnte. Der Gestaltwandler Jamison Kee, ein Berglöwe, war der Mann in Magellan, dem ich am meisten vertraute, aber er hatte eine Frau und eine Stieftochter, um die er sich kümmern musste, und ich wollte ihn nicht in Gefahr bringen.

Somit war nur noch der Mann übrig, dem ich nicht vertraute, doch er war einer der mächtigsten Menschen, die ich kannte. Ich verstand seine Kräfte nicht, und Mick genauso wenig, aber wenn ich diesen Mann überreden konnte, mir zu helfen, würde ich einen mächtigen Verbündeten an ihm haben.

Ich zog das Telefon zu mir heran und wählte die Nummer des Sheriffbüros von Flat Mesa. Der diensthabende Deputy stellte mich gleich durch. Es klickte ein paarmal in der Leitung, und dann hatte ich die Stimme des Sheriffs im Ohr.

»Jones«, sagte er finster und lakonisch wie immer.

»Hi, Nash! Janet hier.«

Langes Schweigen.

»Scheiße!«, sagte Nash Jones klar und deutlich, und dann legte er auf.

2

Habe ich schon erwähnt, dass der Sheriff von Hopi County ein Arschloch ist? Nash Jones lassen alle viel durchgehen, weil er im Irak war und mit einem posttraumatischen Belastungssyndrom zu kämpfen hatte, aber er konnte der arroganteste Mistkerl der Welt sein.

Während mir von dem Zauber immer noch der Schädel dröhnte, schnallte ich mir meine Motorradchaps über die Jeans und ging aus dem Hotel. Ich schob meine Harley heraus – eine nette kleine Sportster mit 1200 Kubik, mitternachtsblau – und fuhr auf dem Highway nach Norden nach Flat Mesa.

Es war kühl, der Septemberwind trotz des blauen Himmels frisch, und ich war froh, dass ich meine Jacke angezogen hatte. Wir sind hier draußen in der Wüste, aber auf fast eintausendachthundert Meter, der Herbst ist hier kühl und der Winter kalt. Ich sah immer wieder nach Westen, sehnte mich danach, die Maschine zu wenden und einfach nur mit Vollgas davonzufahren. Ich musste zu Mick. Mein ganzer Körper wollte zu ihm, und dazu war kein Zauber nötig.

Mick und ich hatten unsere Probleme, und ihm war mulmig wegen der latenten Magie, die ich von meiner Mutter geerbt hatte, einer bösen Göttin der Unteren Welt, doch der Gedanke, dass ihn jemand gefangen hielt, machte mir Angst. Mick war ein starker, mächtiger Drache, der sogar in seiner menschlichen Gestalt Feuermagie handhaben konnte. Wesen, die stark genug waren, um ihn einzusperren, mussten entsetzlich mächtig sein.

Mick hatte diesen Frühling seinen Drachenrat verärgert, und obwohl wir den ganzen Sommer über keine Spur von ihnen gesehen hatten, standen Drachen ziemlich weit oben auf meiner Liste der Wesen, die fähig waren, Mick einzusperren. Und sie wollten ihn definitiv töten.

Die gut dreißig Kilometer zwischen Magellan und Flat Mesa hatte ich schnell hinter mich gebracht und bog auf den Parkplatz vor dem Sheriffbüro ein. Lopez grinste mich an, als ich eintrat, und winkte mich gleich durch. Er mochte mich. Ich denke, was ihm besonders an mir gefiel, war, dass ich Sheriff Jones auf die Nerven ging. Was seinem Boss auf die Nerven ging, machte ihn glücklich.

Ich war so höflich, an Jones’ Tür zu klopfen. Auf sein knappes »Herein« stieß ich die Tür weit auf und trat ein.

Nash Jones sah mit seinem üblichen mürrischen Blick zu mir auf, das Licht der Neonröhren schimmerte auf seinem kurz geschorenen schwarzen Haar. Nash war etwa zweiunddreißig und hatte ein hartes, aber gut aussehendes Gesicht und graue Augen, die einen Verbrecher auf dreißig Meter sichten konnten. Ich hatte Kriminelle gesehen, die von seinem eisigen Blick wimmernd zurückgewichen waren. Seine kakifarbene Sheriffuniform war makellos und faltenfrei, seine Dienstmarke glänzte, und sogar seine Bügelfalten hatten Bügelfalten.

»Ich hab zu tun, Begay«, begrüßte er mich.

Ich stützte mich auf seinen Tisch. »Ich brauche deine Hilfe«, sprudelte ich heraus. »Mick wird gegen seinen Willen festgehalten, irgendwo draußen im Death Valley.«

Nash verzog keine Miene. »Fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich.« Er wandte sich wieder der Akte auf seinem Schreibtisch zu. »Soll die Polizei dort oben sich drum kümmern.«

»Das ist kein einfacher Entführungsfall. Das ist Mick, mein riesiger Drachenfreund. Gegen etwas, das Mick entführen und festhalten kann, hat die Polizei keine Chance. Bitte, Jones! Das schaff ich nicht allein.«

Er starrte mich ausdruckslos an. »Euretwegen wäre ich fast draufgegangen, weißt du noch? Ihr mit euren Stürmen und Feuern, Erdbeben und Drachen. Tatsächlich sollte ich dich im Interesse der allgemeinen Sicherheit von Hopi County in dein Reservat zurückkarren und der Stammespolizei sagen, dich dortzubehalten.«

Nash drohte mir ständig damit und hatte es noch nie wahr gemacht, aber ich wusste, dass mit ihm nicht zu spaßen war. Eines Tages würde er mich wohl einfach verhaften und ins Gebiet der Navajo überstellen lassen, und die Stammespolizei, bei der ich schon als Kind auffällig geworden war, würde mich voller Schadenfreude hinter Gitter bringen.

»Glaub mir, wenn ich annehmen würde, ihn allein retten zu können, oder wenn ich mich an irgendjemanden sonst wenden könnte, würde ich das tun. Darf ich dich daran erinnern, dass Mick dir mal den Arsch gerettet hat?«

»Ja, und zwar vor dir. Wenn du denkst, ich fahre allein mit dir irgendwohin, an einen so entfernt gelegenen Ort wie Death Valley, dann bist du verrückter, als ich dachte.«

Ich grübelte darüber nach, während ich über seinem Schreibtisch hing und ihm in die harten Augen sah. Es war wahr, dass Nash im letzten Frühling in den Wahnsinn hineingeraten war, als meine Mutter, die böse Göttin aus der Unteren Welt – der älteren Welt unter dieser –, von mir Besitz ergriffen und mich gezwungen hatte, die Wirbel zu öffnen und Mom herauszulassen. Sie hatte auch ruchlose Pläne für Nash gehabt, denn aus irgendeinem Grund war er gegen Magie immun, gegen jede Art von Magie, egal, wie mächtig sie auch war. Meine Mutter hatte gewollt, dass ich ein Kind mit Nash machte, ein Baby, das sowohl meine magischen Begabungen besaß als auch Nashs Fähigkeit, Magie zu widerstehen. Überflüssig zu sagen, dass Nash nicht kooperiert hatte.

Außerdem hatte er die geballte Macht meiner Mutter abbekommen, ganz zu schweigen von Micks Feuer, das jedes andere menschliche Wesen ausgelöscht hätte. Aber Nash hatte die Angriffe nicht nur überlebt, sondern sie einfach abgeschüttelt und auch noch sarkastische Bemerkungen gemacht.

Die nette Tour funktionierte nicht bei ihm. Ihm war nur mit schmutzigen Tricks beizukommen. »Ich sag dir was«, versuchte ich es noch einmal. »Du hilfst mir, und ich halte dicht über dich und Maya.«

Dafür erntete ich einen empörten Blick. Maya Medina, eine atemberaubende Latina, die meine Elektrikerin und mehr oder weniger meine Freundin war, hatte mal was mit Nash gehabt; es war sehr ernst gewesen. Als Nash aus dem Krieg zurückgekommen war, hatten sie sich getrennt. Es war ein Ende mit Schrecken gewesen. Oder vielmehr die absolute Apokalypse. Was sie und Jones jetzt hatten, konnte man nicht als Beziehung bezeichnen – eher als Serie von One-Night-Stands, aber Jones wollte es diskret handhaben. Das verletzte Maya, doch sie war stolz und weigerte sich zuzugeben, dass es ihr etwas ausmachte.

»Lass Maya aus dem Spiel«, antwortete er rasch.

»Ich glaube nicht, dass es sie stören würde, wenn alle wüssten, dass du mit ihr ins Bett gehst.«

»Drohe mir nicht, Begay! Dir würde sowieso niemand glauben. Du bist eine Außenseiterin, und alle denken, du hast sie nicht alle.« Sein Ton sagte: Und da haben sie recht.

»Schon möglich«, meinte ich und zog meine Trumpfkarte aus dem Ärmel. »Doch Fremont würden sie glauben.«

Wieder sah Jones abrupt auf, und ich wusste, ich hatte ihn. Fremont Hansen, mein Klempner, war ein netter Kerl, aber auch die größte Klatschtante in Hopi County. Wenn ich Fremont die heiße Info von Jones und Maya erzählte, würden am nächsten Tag ganz Magellan und Flat Mesa Bescheid wissen, und das war auch Nash klar.

»Keine Bluffs, Janet.«

»Das ist mein voller Ernst. Ich brauche dich. Du tust das für mich, und dein Geheimnis ist bei mir sicher.« Ich hatte absolut nicht die Absicht, Maya bloßzustellen, doch verdammt, ich war verzweifelt!

»Ich habe keine Zeit, planlos durch die Wüste zu latschen«, erwiderte er.

»Nicht latschen. Es geht direkt durch Las Vegas, die ganze Strecke auf großen, breiten Freeways und Highways.« Zumindest bis wir zum Death Valley selbst kommen würden. Dann würden wir die hohen Berge nach dem Tunnel absuchen müssen, den Pamela erwähnt hatte. Ich wusste, sobald ich dort war, würde der Zauber mich zu Micks Aufenthaltsort ziehen. Aber Nash zu sagen, dass ich keine Ahnung hatte, wo wir mit der Suche anfangen sollten, war jetzt keine gute Idee. »Es sind fünf oder sechs Stunden dorthin. Wir können morgen früh zurück sein.«

Er warf mir einen strengen Blick zu. »Ich kann nicht sofort von hier weg. Vielleicht erst gegen sieben oder acht. Ich habe schließlich einen Job zu machen.«

Ach, verdammte Scheiße! Was hatte man schon davon, der Sheriff des Hopi County zu sein, wenn man nicht kommen und gehen konnte, wie es einem passte? »Gibt es hier so viel Kriminalität, dass du dir keinen Nachmittag freinehmen kannst?«

»Willst du, dass ich mit dir mitkomme, oder nicht?«

Ich hob die Hände. »Okay, okay. Lass dir Zeit.«

»Fahr nach Magellan zurück! Ich hole dich ab, wenn ich hier fertig bin.« Nash öffnete wieder seinen Aktenordner und sah entschlossen hinein. Diskussion beendet.

»Du fährst?« fragte ich.

»Ich fahre nicht den ganzen Weg nach Death Valley bei dir auf dem Sozius mit. Außerdem werden wir auch Mick mit zurückbringen müssen.«

Er würde mir helfen! Mein Herz hämmerte vor Erleichterung. Am liebsten wäre ich über seinen Schreibtisch gesprungen und hätte ihn umarmt, aber wenn ich diesem Impuls nachgab, würde Nash sicher die Handschellen rausholen. »Gut. Ich warte auf dich.«

Als ich hinauseilte, sah er mir wütend nach, wie ich bei einem raschen Blick über die Schulter noch bemerkte.

Um halb acht fuhr Nash vor meinem Hotel vor, und ich hatte gepackt und war abfahrbereit. Es war schon dunkel, Sterne sprenkelten den klaren Septemberhimmel. Ich war vor Ungeduld und dem Zauber ganz aufgerieben und hatte Cassandra völlig verrückt gemacht. Sie winkte mir mit offensichtlicher Erleichterung zum Abschied zu, bat mich aber, mit ihr in Verbindung zu bleiben – über den magischen Spiegel, wenn es da draußen kein Handynetz mehr gab.

Nash fuhr seinen neuen Geländewagen, einen glänzenden schwarzen Ford 250 mit getönten Scheiben. Er war offensichtlich frisch gewaschen und poliert, als hätte er ihn extra für diese Fahrt gewienert. Ich warf meinen Matchbeutel hinter den Vordersitz, kletterte hinein und seufzte vor Erleichterung, dass wir uns endlich auf den Weg machten. Nash sagte nichts, er wartete nur, bis ich mich angeschnallt hatte, dann fuhr er vorsichtig vom Parkplatz, viel zu langsam für meinen Geschmack. Aber wenigstens waren wir endlich unterwegs.

»Kannst du nicht schneller?«, fragte ich, als Nash mit geruhsamen achtzig Stundenkilometern über den Highway fuhr.

»Nein«, antwortete er, ohne mich anzusehen.

Er hielt sich den ganzen Weg bis nach Winslow penibel an die Geschwindigkeitsbegrenzung, und ich ballte die Fäuste und biss mir auf die Lippen, bis wir es endlich auf die Interstate 40 nach Westen geschafft hatten. Der Verkehr wurde dichter, als wir uns den Abfahrten bei Flagstaff näherten. Die Lichter der Stadt glitzerten unter dem dunklen vulkanischen Bergmassiv. Die Luft wurde kalt, Ponderosa-Kiefern ragten hoch in den Nachthimmel auf. Hinter Flagstaff versiegte der Verkehr wieder, und wir fuhren aus den grünen Bergen zur hügeligen Wüste hinunter.

Nash redete nicht. Er hörte kein Radio, er fuhr einfach nur, den Blick auf die Straße gerichtet. Die Lichter der entgegenkommenden Fahrzeuge glitzerten in seinen Augen, der rote Schein des Armaturenbretts erleuchtete sein Gesicht. Er überstieg nie die Geschwindigkeitsbegrenzung – natürlich nicht –, aber andererseits wurde er auch nie langsamer.

Normalerweise mochte ich die Stille; mein Dad und ich waren immer gern stundenlang durch die Landschaft gefahren, ohne zu reden. Doch mit Nash war das Schweigen anstrengend. Es nahm eine eigene Persönlichkeit an – wie ein feindseliger Verwandter, der finster in einem Zimmer herumstarrte, bis das fröhliche Geplapper erstarb. Dieses Schweigen lastete auf einem und wartete darauf, einen totzuschlagen.

In den Randbezirken von Kingman sagte ich: »Wie ich höre, hat Maya nächste Woche Geburtstag.«

»Ich will nicht über Maya reden.«

Die prompte und abrupte Antwort ließ mich wieder verstummen. Nash bewegte nicht einmal die Hände am Steuer.

Er hielt in Kingman zum Tanken an und ließ mich widerwillig die Toilette benutzen, und dann nahmen wir den Highway nach Norden, der sich hinauf in die Berge wand. Lichter funkelten links von uns im Tal und wurden seltener, als wir weiterfuhren. Nach ein paar Kilometern war die Wüstennacht wieder schwarz, die Straße gerade und monoton.

Ich verschränkte die Arme, ließ mich gegen die Tür sinken und versuchte, etwas Schlaf zu bekommen, solange ich konnte. Doch ich schaffte es nicht. Meine Augen blieben offen, der Zauber zog mich immer weiter.

Nach etwa einer weiteren Stunde schnitt sich die Straße tief in den Berg, das harte Felsgestein war vor langer Zeit herausgesprengt worden. Links von uns, jenseits der Hügel, die die Straße säumten, fiel ein steiler Abgrund zum Colorado River ab, der sich durch knochentrockenes Land nach Süden schlängelte.

Orangefarbene Warnkegel glänzten vor uns. Die Straße verengte sich zu einer Fahrbahn, die auf einen Checkpoint zuführte. So spät waren nur wenige Autos vor uns, Fahrer und Passagiere Silhouetten im Schein der roten Hecklichter.

Ich trommelte mit den Fingern auf dem Armaturenbrett herum, als Nash abbremste, aber er hatte keine Wahl. Unsere Straße führte über den riesigen Hoover-Staudamm nach Nevada, und die nette Bundespolizei hatte einen Checkpoint errichtet, um sicherzugehen, dass wir dort nichts Dummes anstellten, wie zum Beispiel Sprengstoff auf den Staudamm bringen und ihn in die Luft jagen.

Die Fahrzeuge vor uns wurden durchgewinkt und fuhren weiter, doch einer der Beamten hob die Hand und signalisierte uns, stehen zu bleiben. Nash hielt an und ließ das Fenster herunter. Ein Schwall kalter Nachtluft und Abgasgeruch strömte herein. Ich kauerte mich enger zusammen und versuchte, vor Ungeduld nicht zu schreien.

Der uniformierte Beamte kam mit einer Taschenlampe zu uns ans Auto geschlendert. Jedes Haar auf meiner Haut stellte sich auf, meine latente Unterweltmagie schrie mir eine Warnung zu.

»Nash, Vollgas«, flüsterte ich. »Wir müssen hier weg.«

»Janet, wenn ich ihnen davonfahre, haben wir jeden Cop der Bundes- und Staatspolizei in der Gegend auf den Fersen, und sie werden von der Schusswaffe Gebrauch machen.«

»Ich sage dir, hier stimmt was nicht.«

»Weiß ich. Ich bin nicht blöd.« Nash wartete ruhig, die Hände auf dem Steuer, als der Bundespolizist sich näherte. Götter, er trieb mich wirklich in den Wahnsinn!

»Kann ich Ihre Ausweise sehen?«, fragte der Beamte.

Meine Eingeweide gefroren zu Eis. Ich konnte die Aura des Mannes spüren. Sie war dick und schwarz wie Tinte. Ich hatte keine Ahnung, was einer von dieser Sorte mitten in der Nacht in einem hell erleuchteten Checkpoint auf dem Highway wollte – vielleicht war das eine einfache Möglichkeit, Opfer zu finden?

Der Beamte hielt den Strahl der Taschenlampe auf den Führerschein und den Sheriffausweis, den Nash ihm gegeben hatte. Er hob die Brauen und sprach im freundlichen Tonfall eines Streifenpolizisten, der nur seinen Job machte. »Sheriff, was? Offizielle Geschäfte?«

»Privat. Urlaub.«

Der Lichtstrahl der Taschenlampe wanderte zu mir hinüber, und er verzog verächtlich das Gesicht. »Urlaub. Verstehe. Fahren Sie rechts ran, Sir, und steigen Sie aus dem Wagen!« Er zeigte auf einen Standstreifen direkt neben dem grellen Licht der Scheinwerfer.

»Nein«, sagte ich panisch, als Nash einige Meter in die Dunkelheit fuhr. »Wir dürfen nicht anhalten. Das ist nicht, wonach es aussieht.«

»Ich weiß, aber ich fliehe nicht vor schießwütigen Bundespolizisten«, blaffte Nash. »Außerdem hat er immer noch meinen Ausweis.«

Ich schäumte vor Wut, als Nash den Hebel der Automatikschaltung auf Parken stellte. Der Beamte kam ohne Angst zu uns herüber, sodass Nashs Wagen sich zwischen ihm und seinen Kollegen am Checkpoint befand. Es war stockdunkel hier draußen, die Scheinwerfer von Nashs Geländewagen und die Taschenlampe des Beamten das einzige Licht.

»Steigen Sie bitte aus dem Wagen, Sir«, sagte er. »Sie auch, Ma’am!«

Ich sprang hinaus und suchte panisch nach irgendeinem Funken Magie in mir. Der Himmel war von einem tiefen, samtigen Schwarz, darüber zog sich die Milchstraße. Ein Stormwalker ohne Gewitter war hilflos, und es war kein Wölkchen in Sicht. Ich starrte finster in den klaren Himmel hinauf, und dann leuchtete mir der Officer mit der Taschenlampe voll ins Gesicht.

»Können Sie sich ausweisen, Ma’am? Arbeitserlaubnis? Einbürgerungsurkunde?«

Er war entweder ein Klugscheißer oder einfach nur ignorant. »Meine Vorfahren waren verdammt viel länger hier als Ihre«, knurrte ich. »Wo ist Ihre Einbürgerungsurkunde?«

»Gib ihm einfach deinen Führerschein, Janet.« Nash klang abgespannt.

Ich zog ihn heraus und reichte ihn dem Beamten unwillig. Der Taschenlampenstrahl des Mannes bewegte sich darüber. »Zugelassen für Motorräder, was? Sind Sie eine Bikerin, Süße?«

»Nicht heute Nacht.«

Der Mann grinste. »Witzig.« Seine Augen waren dunkle Löcher, und ich konnte das Blut an ihm riechen.

Er richtete den Strahl der Taschenlampe wieder auf Nash. »Hände auf den Wagen!« Und Nash, der verdammte Kerl, gehorchte.

»Sie auch, Ma’am!«

Ich kam der Aufforderung nach und schimpfte leise vor mich hin. Ich brauchte Magie. Irgendetwas.

Der Beamte tastete Nash ab; dann griff er durch das Beifahrerfenster zum Handschuhfach und fischte Nashs Neun-Millimeter heraus. »Sie fahren bewaffnet in den Urlaub?«

»Ich bin Polizeibeamter«, sagte Nash. »Ich muss immer damit rechnen, dass ich irgendwo aushelfen muss.«

Der Mann legte die Pistole auf einen Felsblock hinter sich, außer Reichweite, dann kam er zu mir. Hände fuhren meine Beine hinauf und hinunter, schlüpften zwischen meine Pobacken, schlossen sich über meinem Schritt.

»Perverse Sau«, fauchte ich.

Jetzt kam doch Leben in Nash. »Passen Sie auf, was Sie tun!«

»Oh, pass selber auf!« Der Mann zog seine eigene Waffe aus dem Holster, spannte den Hahn und stieß sie Nash ins Genick. »Du wirst zusehen, wie ich mich von ihr nähre, und dann bist du dran.« Er lachte, seine unnatürlich schwarzen Augen glitzerten. »Götter, ich liebe den Geschmack von Normalsterblichen im Mondlicht!«

3

»Nightwalker«, stieß ich hervor.

»Du weißt von Nightwalkern?« Das Biest schnüffelte an mir, die Pistole hielt es unablässig auf Nash gerichtet. »Komisch, du riechst gar nicht nach Magie.«

»Was zur Hölle ist ein Nightwalker?«, fragte mich Nash. »Und was soll das heißen, sich ›von dir nähren‹?«

Der Nightwalker kicherte. »Er weiß es nicht? Das wird ein Spaß.«

Es war clever von einem der Biester, sich auf einem Checkpoint einstellen zu lassen. Wahrscheinlich war er ein Beamter der Bundespolizei gewesen, bevor er zum Blutsauger geworden war und er machte seinen Job vermutlich immer noch gut, wenn er dabei nicht zu viel Beute erlegte. Er konnte seine Opfer nur halb aussaugen, ihre Erinnerungen löschen und sie gehen lassen, und wäre immer noch imstande, seine wahre Natur vor seinen Kollegen zu verbergen. Aber in seinen Augen stand die Blutgier, und ich hatte das Gefühl, dass er heute Nacht Beute erlegen wollte.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!