15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

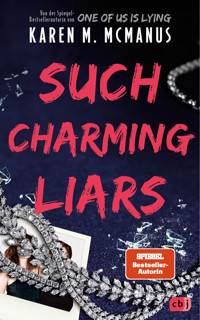

Ein Millionencoup, ein Mord und ein ungeheuer charmanter Lügner

Kat und ihre Mom sind das perfekte Duo – vor allem, wenn es darum geht, die Reichen und Schönen auszunehmen. Gemeinsam planen sie einen allerletzten genialen Coup, nach dem sie ausgesorgt haben werden. Sich bei einer Party auf das glamouröse Anwesen der Milliardärsfamilie Sutherland zu schmuggeln, ist für die beiden Profi-Hochstaplerinnen ein Leichtes. Doch unvermutet begegnen die beiden dort der Konkurrenz: Ausgerechnet Kats Ex-Stiefvater und dessen Sohn Liam haben dasselbe unbezahlbare Collier im Auge. Als dann auf der Party auch noch ein Mord geschieht, geraten sie alle in tödliche Gefahr und können plötzlich niemandem mehr trauen – außer einander. Denn nun geht es nur noch darum, lebend aus diesem Job rauszukommen ...

Der atemberaubend-glamouröse Thriller von New-York-Times-Bestsellerautorin Karen McManus!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 536

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

KAREN M. MCMANUS

Aus dem amerikanischen Englisch

von Anja Galić

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

© 2024 der deutschsprachigen Ausgabe

cbj Kinder- und Jugendbuchverlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

© 2024 Karen M. McManus, LLC

Published by Arrangement with KAREN M. MCMANUS, LLC

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel

»Such Charming Liars« bei Delacorte Press,

einem Imprint der Verlagsgruppe Penguin Random House LLC, New York.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die

Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Übersetzung: Anja Galić

Lektorat: Katarina Ganslandt

Umschlaggestaltung: Suse Kopp, Hamburg,

unter Verwendung mehrerer Motive von GettyImages (Serge),

AdobeStock (Ramzi; runrun2, zenobillis); Shutterstock.com

(Kiselev Andrey Valerevich, DMITRII SIMAKOV), Travis Commeau

kk · Herstellung: AJ

Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss

ISBN 978-3-641-29376-5V002

www.cbj-verlag.de

Für Jay, Julie, Luis Fernando und April

Eins

Kat

»Würde sich die junge Dame vielleicht gerne etwas mit einer Perle ansehen?«

»Oh ja, das würde ich liebend gern.«

Die Stimme, mit der ich das sage, ist nicht meine eigene. Gem bezeichnet sie als »dezent vornehm«; sie soll das Flair einer in britischen Internaten verbrachten Kindheit vermitteln, der ein transatlantischer Umzug nach New England folgte, wodurch die Sprecherin ihren Upper-Class-Akzent fast, aber eben nicht vollständig verloren hat. Nicht unbedingt einfach, das alles mit einem einzigen Satz zu vermitteln, und ich bezweifle, dass ich es schaffe, aber der Mann hinter der Verkaufstheke lächelt freundlich.

»Sweet Sixteen. Ein bedeutungsvoller Geburtstag«, sagt er.

Da bin ich ganz seiner Meinung, weshalb ich meinen Sechzehnten mit Nick Sheridan und einem Flachmann Tequila im Hot Tub meiner Freundin Hannah verbracht habe. Das ist jetzt allerdings nicht der richtige Moment, um diese Erinnerung zu teilen, also lächle ich nur schüchtern, als Gem sagt: »Ein besonderer Tag für mein besonderes Mädchen.«

Gems Akzent ist tadellos. Sie klingt wie eine BBC-Nachrichtensprecherin und sieht aus wie die Großmutter aus Downton Abbey, wenn sie im einundzwanzigsten Jahrhundert leben würde. Ich habe sie vorhin kaum erkannt, als sie mich abgeholt hat, und konnte auf der Fahrt zum Prudential Center in Back Bay gar nicht anders, als ihr immer wieder verstohlene Seitenblicke zuzuwerfen. Gems drahtige stahlgraue Haare sind unter einer silbrigen glänzenden, hinten zu einem Chignon gesteckten Perücke verborgen. Sie trägt ein elegantes blaues Kostüm, das dem Dresscode einer Adelshochzeit angemessen wäre, und hat ihre ledrige Haut durch ein Make-up-Wunder in pudrige, sanfte Züge verwandelt.

Als ich mich jetzt im Spiegel hinter der Verkaufstheke betrachte, erkenne ich mich selbst kaum wieder. Meine Haare schimmern in einem buttrigen Blondton, und die Bluse-Rock-Kombination, die ich anhabe, wirkt teuer, obwohl ich mir sicher bin, dass es Massenware ist. Mein Look wird von einer Fensterglasbrille mit Schildpattrahmen komplettiert, die ich so süß finde, dass ich sie vielleicht auch privat als Accessoire nutzen werde. Das Ganze ist wie eine Art Cosplay, bei dem Gem und ich in die Haut von Leuten schlüpfen, die hoheitsvoll in exklusive Geschäfte wie Bennington & Main schweben, um Geburtstage mit dem Kauf eines teuren Schmuckstücks zu feiern. Und wir machen unsere Sache verdammt gut.

»Wie wäre es zum Beispiel hiermit?« Der Angestellte hält einen zarten Ring mit einer einzigen grauen Tahiti-Perle hoch, die in Roségold gefasst ist. Es ist genau die Art von Ring, den eine wohlhabende Großmutter kaufen würde, um ihre Enkelin zu verwöhnen, und auch wenn Gem und ich nichts von alldem sind, drückt sie ihre Zustimmung mit einem erhabenen Nicken aus.

»Probiere ihn doch mal an, Sophie«, sagt sie.

Ich stecke ihn mir an den rechten Zeigefinger, strecke die Hand aus und bewundere den zurückhaltenden Glanz der Perle. Nicht mein Style, aber perfekt für Sophie Hicks-Hartwell. Das ist der Name der Person, die ich darstelle, und ich habe ihn nicht nur deswegen ausgesucht, weil er so »dezent vornehm« klingt, wie ich spreche, sondern, weil er einem Mädchen gehört, deren Instagram-Identität geraubt wurde. Eine Story, die ich vor Kurzem auf meinem Lieblings-True-Crime-Podcast gehört habe. Ein kleiner Insiderwitz, den noch nicht mal Gem kapiert hat.

»Er ist so hübsch«, sage ich. »Wie findest du ihn, Nana?«

»Wirklich reizend«, urteilt Gem mit Blick über ihre Gleitsichtbrille. »Aber vielleicht ein bisschen sehr schlicht.«

Das ist das Stichwort für Bernard, wie auf dem Namensschild unseres Verkäufers steht, uns größere, kostspieligere Ringe zu zeigen. Gems Augen nehmen sie wie die Objektive einer hochauflösenden Kamera ins Visier, wobei sie sich jedes Detail des edlen Designs einprägt und im Kopf zur späteren Verwendung abheftet. Gem geht zwar schon auf die siebzig zu, aber ihr Erinnerungsvermögen schlägt meins um Längen. Meine Mutter sagt immer, dass sie ein fotografisches Gedächtnis hat.

»Sollen wir uns etwas mit einem Brillanten anschauen?«, fragt sie.

Mir liegt ein Hallo? Na klar! auf der Zunge, aber das wäre etwas, das Kat antworten würde. Sophie würde so was nie über die Lippen kommen. »Meinst du?« Ich lächle einfältig und Bernard zieht eine andere Schublade heraus.

»Mir scheint, Ihre Großmutter hat wirklich vor, Sie zu verwöhnen«, sagt er mit leuchtenden Augen, in denen die Vorfreude auf eine größere Provision aufflackert.

Zum ersten Mal meldet sich mein Gewissen. Als Gem diesen kleinen Ausflug vorgeschlagen hat, habe ich sofort Ja gesagt, weil Bennington & Main ein Juweliergeschäft mit fragwürdigem Hintergrund ist. Das alteingesessene Familienunternehmen ist vor einiger Zeit von einem gewissenlosen Krypto-Milliardär aufgekauft und in einen Tiffany-Abklatsch verwandelt worden. Der neue CEO hat eine Nachwuchsdesignerin eingestellt, um den, wie er fand, »biederen« Stil des Unternehmens zu modernisieren, und sie prompt wieder gefeuert, sobald die Verkäufe ihrer Entwürfe durch die Decke gingen.

Damit ist Bennington & Main das ideale Zielobjekt für Gems aktuelles Geschäftsmodell: der Verkauf von nahezu perfekten Fälschungen angesagter Schmuckdesigns. Ihre Kundinnen und Kunden bekommen den Style, den sie wollen, zu Modeschmuckpreisen, und gleichzeitig schrumpft der Gewinn eines zwielichtigen Unternehmens. Eine Win-win-Situation, falls man unter win versteht, dass ein mieser Börsenhai dabei verliert. Was ich tue.

Aber dafür kann der arme Bernard nichts. Während Gem die neuesten Modelle von Bennington & Main unter die Lupe nimmt und sich die winzigen Details merkt, die man auf den Webseitenfotos nicht erkennen kann, verschwenden wir bloß seine Zeit. »Superb«, murmelt sie und hält einen Diamantring mit einem Weinrankenmotiv hoch, der so kunstfertig gearbeitet ist, dass er eher etwas von einer tragbaren Skulptur hat. Durch unsere Onlinerecherche weiß ich, dass dieser Ring über zwanzigtausend Dollar kostet und damit sogar für ein Rich Girl wie Sophie eine Nummer zu groß ist.

Trotzdem beuge ich mich unwillkürlich vor, um ihn mir genauer anzusehen, und male mir aus, wie es wäre, etwas so Schönes zu besitzen. Einer Freundin zuzuwinken oder über das Display meines Handys zu wischen, während der Ring ganz beiläufig an meiner Hand funkelt. Für jemanden, der a) erst sechzehn und dessen Mutter b) völlig pleite ist, habe ich in meinem Leben schon außergewöhnlich viele ausgesucht schöne Schmuckstücke gesehen, aber dieser Ring hier … der ist wirklich etwas ganz Besonderes.

»Allerdings nichts für dich«, fügt Gem mit leicht spöttischem Lächeln in meine Richtung hinzu. Und obwohl sie nur eine Rolle spielt, tun die Worte weh. Nichts für dich. Manchmal kommt es mir so vor, als würde das für alles gelten – auch für die ganz normalen Dinge, die fast alle Mädchen in meinem Alter haben. »Vielleicht zu deinem einundzwanzigsten Geburtstag.«

»Wir legen ihn so lange für Sie zurück«, scherzt Bernard und jetzt reicht es mir endgültig. Ich will raus aus diesem Laden und vor allem will ich raus aus Sophies verwöhntem kleinem Kopf. Gem müsste mittlerweile genug Zeit gehabt haben, um alle Details aufzunehmen. Aber ihr Blick ist immer noch auf den Ring geheftet, als ich versuche, ihr ein Zeichen zu geben.

»Nana? Ich … ich habe nichts zu Mittag gegessen und mir ist ein bisschen schwindlig …« Ich trete von der Verkaufstheke zurück und reibe mir die Schläfen. »Können wir vielleicht irgendwo eine Kleinigkeit essen gehen?«

»Sie brauchen einen Schluck Wasser«, sagt Bernard eifrig. Er schnippt mit den Fingern und im nächsten Moment reicht mir ein zweiter schwarz gekleideter Verkäufer eine kleine Flasche Evian. Als ich den Deckel abdrehe und einen Schluck nehme, wendet sich Gem endlich zu mir und verwandelt sich im Nullkommanichts in ein Abbild großmütterlicher Sorge.

»Aber natürlich, Liebes«, sagt sie. »Das hätte ich dir gleich vorschlagen sollen. Ich weiß doch, dass du immer viel zu wenig frühstückst. Haben Sie vielen Dank«, schiebt sie, an Bernard gewandt, hinterher und reicht ihm den Ring. »Sie haben uns ganz wunderbar geholfen. Sobald wir etwas gegessen haben, kommen wir wieder.«

»Natürlich. Darf ich Ihnen vielleicht irgendetwas zurücklegen?«, fragt er.

Weil ich den herben Schlag, dass wir uns gleich für immer aus seinem Leben verabschieden werden und er keine Provision bekommen wird, gern ein bisschen abmildern würde, sage ich: »Der erste, den ich anprobiert habe, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der mit der Perle.« Der kleinste, preiswerteste Ring.

Bernard, ein Meister seines Fachs, lächelt liebenswürdig. »Eine perfekte Wahl«, sagt er, während ich auf ganz un-Sophie-mäßige Art den Rest des Wassers auf ex trinke. »Genießen Sie Ihren späten Lunch.« Wieder taucht wie aus dem Nichts sein Kollege auf, um mir die leere Flasche abzunehmen und zu entsorgen.

Gem und ich schreiten über den hochflorigen Teppich auf den Ausgang zu und der Security Guard öffnet uns lächelnd die funkelnde silberfarbene Tür. »Die Damen«, sagt er mit einem Nicken. »Noch einen angenehmen Nachmittag.«

»Ihnen auch«, antworten wir gleichzeitig.

Als die Tür sich hinter uns schließt und wir in der Mall stehen, atme ich erleichtert aus. Nicht weil das, was wir getan haben, falsch war – was es definitiv wäre, wenn wir uns dafür ein weniger kapitalistisch orientiertes Ausbeuterunternehmen ausgesucht hätten –, sondern weil das heute das erste Mal war, dass Gem mich um Hilfe gebeten hat. Gem Hayes ist vielleicht nicht meine echte Großmutter, aber eine bessere werde ich wohl niemals kriegen. Ich habe keine Ahnung, wie mein Leben jetzt aussehen würde, wenn meine Mutter sie vor zwölf Jahren nicht kennengelernt hätte, aber so viel weiß ich: Es wäre ganz sicher noch um einiges härter.

Ich hake mich bei Gem unter und sage in Sophies nasalem Tonfall: »Hab dich lieb, Nana.« Auch wenn ich es wie einen Scherz klingen lasse, meine ich es ernst.

Ich kann es ihr nur auf diese Weise sagen, weil Gem nach ihren eigenen Worten ein »hartherziges altes Miststück« ist. Würde ich so was unter normalen Umständen von mir geben, würde sie entweder die Augen verdrehen oder mich anschnauzen.

Gem stößt ein helles Lachen aus, das nichts von dem für sie sonst so typischen Wiehern hat. »Ich dich auch, meine liebste Sophie.« Sie wartet, bis wir auf der Rolltreppe unten angekommen sind und das Gedränge hinter uns gelassen haben, bevor sie in ihrem normalen Tonfall hinzufügt: »Also was ist jetzt? Hast du wirklich Hunger? Sollen wir im Food-Court vorbeischauen?«

»Nein, schon okay.« Ich verkneife mir ein Grinsen bei der Vorstellung, wie Gem sich in ihrem geschmackvollen Kostüm und der Perlenkette bei Panda Express den Bauch vollschlägt. »Ich halte es noch aus, bis wir zu Hause sind.«

Gem besteht darauf, mir in einem superhippen Pop-up-Café einen Caffè Mocha zu kaufen, und ich nippe an dem samtweichen schokoladigen Getränk, während wir uns einen Weg nach draußen bahnen. Es ist Ende Juni und so ein wunderschöner sonniger Tag, da macht es mir noch nicht mal was aus, dass mir langsam die Füße wehtun. Gem hat sechs Blocks weiter geparkt, um nicht das teure Parkhaus bezahlen zu müssen, und Sophies Pumps sind für solche langen Wege nicht gemacht.

Wir sind gerade beim Wagen angekommen, als es passiert. Im einen Moment gehen wir noch nebeneinander her, im nächsten schlage ich der Länge nach zu Boden, und mein Caffè Mocha spritzt in alle Richtungen, weil Gem mir einen heftigen Stoß versetzt hat. Oder … nein, jemand hat ihr einen Stoß versetzt! Ein Typ, der wie aus dem Nichts aufgetaucht ist und ihr die Handtasche weggerissen hat. Er will damit abhauen, schafft es aber nicht, weil Gem sie mit eisernem Griff am Riemen festhält.

Ich stemme mich in eine sitzende Position hoch. Die Wucht des Aufpralls hat mir den Atem geraubt und meine Knie sind aufgeschürft und brennen wie Feuer. Gem und der Typ ringen immer noch um die Tasche, was auf mein benommenes Gehirn wie ein Tauziehen in Zeitlupe wirkt.

»Lass los, du alte Schabracke, oder ich stech dich ab«, presst er zwischen den Zähnen hervor.

Mir springt das Herz in die Kehle. Hat er ein Messer?

Ich habe es gerade geschafft, mich halb aufzurichten, als Gem loslässt – aber nur um sich mit ausgefahrenen Krallen auf ihn zu stürzen und ihm die Augen auszukratzen. Er schreit vor Überraschung und Schmerz auf, sackt in die Knie und lässt die Tasche fallen. Ich nehme sie an mich und rapple mich hoch, doch schon in der nächsten Sekunde reißt Gem sie mir wieder aus der Hand, zieht sie dem Typen über den Kopf und schlägt ihn endgültig zu Boden.

Danach reicht sie mir die Tasche wieder zurück und holt ihren Schlüssel aus der Jackentasche. »Mach bitte den Wagen auf, Kat«, sagt sie und wirft mir den Schlüssel zu. Ich schaffe es, ihn zu fangen, und entriegle mit zitternden Fingern die Türen. Währenddessen verpasst Gem dem auf dem Bauch liegenden Mann einen Tritt gegen die Schulter. »Denk noch nicht mal dran, aufzustehen«, knurrt sie. Wie durch ein Wunder – vielleicht ist es aber auch keins, weil sie wirklich extrem furchteinflößend ist – gehorcht er.

Ich werfe mich auf den Beifahrersitz und ziehe schnell die Tür zu. Mein Herz hämmert hart und unregelmäßig gegen meine Rippen, während ich darauf warte, dass Gem endlich auch einsteigt. Kaum ist sie hinters Lenkrad gerutscht, verriegle ich die Türen. »Scheiße«, keuche ich und drehe den Kopf, um mich nach dem Typen umzuschauen. »Was war das denn?«

»Tja. Da ist er wohl an die falsche alte Schabracke geraten, was?« Sie lässt den Motor an und schert, ohne über die Schulter zu schauen, auf die Straße aus. Von hinten ertönt lautes Hupen, als sie fragt: »Bist du okay? Hast dir ziemlich übel die Knie aufgeschlagen.«

»Mir geht’s gut.« Ich öffne das Handschuhfach und zupfe ein paar Tücher aus einer Kleenex-Box, um meine verschrammten Knie damit abzutupfen, mache damit aber alles nur schlimmer, weil der dünne Zellstoff an der Wunde kleben bleibt und reißt, als ich versuche, ihn abzuziehen. Ich schlucke den Angstkloß runter, der mir immer noch in der Kehle sitzt, und versuche, meine Stimme Gems ruhigem Tonfall anzupassen. »Mir ist nur kurz die Luft weggeblieben. Was ist mit dir?«

Gem ist die zäheste Frau, die ich kenne, und hat jahrzehntelang Selbstverteidigungskurse besucht, aber trotzdem. Wäre ich vorher gefragt worden, wie lange sie brauchen würde, um einen ausgewachsenen Mann niederzuringen, hätte ich niemals darauf getippt, dass sie das in unter einer Minute schafft.

»Ich werde die Rechnung morgen kriegen«, sagt sie und reibt sich die rechte Schulter. »Aber seine wird definitiv höher ausfallen. Gottverfluchtes Arschloch. Und deinen teuren Mocha hat er auch verschüttet. Die Bluse ist ruiniert.«

Ich schaue an mir hinunter und verkneife mir ein Lachen. Nicht schade drum, würde ich am liebsten sagen, aber vielleicht findet Gem Sophies Höhere-Töchter-Outfit ja nicht so abstoßend wie ich. Stattdessen sage ich: »Ganz schön hoher Einsatz für eine Tasche voll überflüssigem Zeugs.«

»Überflüssiges Zeugs?«, gibt sie mit gespielter Entrüstung zurück. »Was fällt dir ein?« Gems Handtaschen sind bei allen, die sie kennen, ein Running Gag. Egal, welche sie bei sich hat – ihre übliche Umhängetasche oder diese brave Oma-Handtasche, die ich noch nie zuvor gesehen habe –, sie ist immer mit so viel Kram vollgestopft, dass noch nicht mal mehr ein Portemonnaie reinpassen würde. Was aber nicht schlimm ist, weil sie alles Wichtige sowieso immer in der Jacken- oder Hosentasche verstaut. »Ich brauche jedes einzelne Teil, das da drin ist.«

»Wenn du meinst.« Ich lächle matt, dann lasse ich mich in den Sitz zurückfallen und ergebe mich der Erschöpfung, die in dem Moment einsetzt, in dem das Adrenalin aus meinem Körper zu weichen beginnt.

»Außerdem konnte ich ja wohl nicht zulassen, dass all die gute Arbeit, die du geleistet hast, umsonst war«, sagt sie.

»Was für gute Arbeit?«

Gem grinst. »Schau mal ins Seitenfach«, sagt sie.

»Ins Seitenfach …« Ich werfe erst einen verwunderten Blick auf die Beifahrertür, dann wird mir bewusst, dass ich immer noch ihre Tasche auf dem Schoß habe. Als ich sie umdrehe, entdecke ich links außen ein offenes Seitenfach. Meine Fingerspitzen streifen einen kleinen, harten, sehr glatten Gegenstand mit erhabener Textur. Noch bevor ich ihn herausziehe, habe ich plötzlich das Gefühl, genau zu wissen, was es ist.

Bingo. Es ist der Diamantring mit dem Weinrankenmotiv von Bennington & Main, der in der Nachmittagssonne funkelt wie eine ganze Sternengalaxie.

Zwei

Kat

Ich habe meine Mutter nur zweimal so richtig wütend erlebt.

Das erste Mal war vor vier Jahren, als ihr ein Ex – oder in ihren Worten »dieser menschliche Totalausfall namens Luke Rooney« – nach acht Jahren kompletter Funkstille eine Freundschaftsanfrage auf Facebook geschickt hat. Luke war der erste Mann, mit dem meine Mutter nach der Trennung von meinem Albtraumvater zusammen gewesen ist, falls man das überhaupt so nennen kann. Übrigens auch der letzte, weil diese ultrakurze und spektakulär gescheiterte Beziehung sie davon überzeugt hat, dass sie sich sowieso immer die Falschen aussucht.

Das zweite Mal ist jetzt.

»Du bist mit Kat wo gewesen und hast was gemacht?«, fragt sie Gem aufgebracht.

»Jetzt komm mal wieder runter, Jamie«, entgegnet Gem, die vollkommene Gelassenheit ausstrahlt. Nur ihr mahlender Kiefer lässt erkennen, wie sehr es ihr gegen den Strich geht, infrage gestellt zu werden. Meine Mutter gehört zu den wenigen Menschen, die bei ihr damit durchkommen. »Sie hat einen super Job gemacht.«

Jamie wirft mir einen vernichtenden Blick zu, als sie mein Grinsen sieht. »Dir wird das Lachen noch vergehen«, schnauzt sie mich an, bevor sie sich wieder Gem zuwendet. »Dein Scheißernst? Ich will nicht, dass sie einen super Job macht. Ich will nicht, dass sie bei dieser ganzen Sache hier überhaupt mitmacht.«

Das »dieser ganzen Sache« unterstreicht sie mit einer ausholenden Handbewegung, die das Headquarter von Gems Firma umfasst. Es ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Der vordere besteht aus einem kleinen, gepflegten Büro. An einer der holzvertäfelten Wände hängt ein großes Schild mit der Aufschrift SPOTLESS. Spotless heißt die Reinigungsfirma, die Gem seit Jahrzehnten betreibt. Name und Firmenadresse wechseln allerdings regelmäßig. Meine Mutter Jamie hat bei Gem als Reinigungskraft angefangen, als ich vier war, und sich allmählich zur Fachfrau für alles Finanzielle hochgearbeitet. Mittlerweile geht sie auf die Abendschule und braucht nur noch ein paar Scheine, dann ist sie diplomierte Buchhalterin.

Aber das ist der vordere Raum. Mit »dieser ganzen Sache« meint meine Mutter den hinteren Bereich, in dem Gems Hauptgeschäft betrieben wird. Auf langen Tischen sind dicht an dicht diverse Luxusartikel aufgereiht – Handtaschen, elektronische Geräte, Designerkleidung –, vor allem aber Schmuck. Ein Teil davon wird, wie Gems Fälschungen, hier hergestellt, aber das meiste ist echt. Gestohlene Ware. Spotless, oder wie auch immer Gem ihre Firma gerade nennt, ist ein Deckunternehmen für ihren profitabelsten Geschäftszweig: Hehlerei und Juwelendiebstahl.

In Wirklichkeit heißt sie natürlich auch nicht Gem. Ihren richtigen Namen weiß ich nicht. Aber klar, Gem – wie Edelstein – hat sich als Spitzname förmlich aufgedrängt, und sie trägt ihn schon viel länger, als ich sie überhaupt kenne.

»Vorsicht, Jamie«, gibt Gem warnend zurück. »Diese ganze Sache hier finanziert dir deinen Lebensunterhalt. Und den von Kat.«

Jamie atmet scharf ein. Ich habe sie schon immer mit Vornamen angesprochen; sie ist nur achtzehn Jahre älter als ich und kam mir als Kind die meiste Zeit weniger wie eine Mutter vor als wie eine überforderte ältere Schwester. Oder eine Babysitterin, die ihr Bestes gibt, aber die Sekunden zählt, bis die Eltern wieder nach Hause kommen.

»Das weiß ich, Gem«, sagt sie jetzt in ruhigerem Tonfall und zieht die Nase kraus, wodurch die kleinen Sommersprossen, die ich von ihr geerbt habe, deutlicher hervortreten. Ihre dunklen Haare sind auf dem Kopf zu einem unordentlichen Knoten geschlungen, genau wie meine, seit ich die blonde Perücke heruntergezogen habe. Wir werden oft für Schwestern gehalten, vor allem, wenn sie Klamotten anhat, die schon seit über zehn Jahren in ihrem Schrank hängen. Hätte Jamie gewusst, dass sie sich heute gegen Gem behaupten muss, hätte sie vielleicht nicht zu der abgewetzten Leggins und ihrem alten Hoodie mit »Perry, das Schnabeltier«-Aufdruck gegriffen. »Und ich bin dankbar dafür. Ich weiß, dass du auf Kat aufpasst. Aber ich dachte, wir würden langsam eine andere Richtung einschlagen. Der Verkauf der Kopien startet gerade so richtig durch und …«

»Und bringt nur einen Bruchteil von dem ein, was wir brauchen«, unterbricht Gem sie. »Herrgott noch mal, Jamie, das weißt du doch selbst. Du machst die Buchhaltung. Wir haben Materialkosten, wir haben Fixkosten und ständig kommen neue Mädchen zu uns. Soll ich denen vielleicht sagen, dass sie nicht bleiben können? Was, wenn ich das vor zwölf Jahren in Vegas zu dir gesagt hätte? Wo wärt ihr beide dann heute? Hm?«

Jamie weicht zurück, als hätte Gem ihr ins Gesicht geschlagen, und ich umklammere die Kanten der Tischplatte, auf der ich sitze. Vegas. Das ist Jamies wunder Punkt, der mit sehr viel Scham behaftet ist. Gem stochert nur selten in dieser Wunde herum. Meistens sorgt allein schon das Wort dafür, dass Jamie einen Rückzieher macht.

Aber diesmal nicht. Sie strafft die Schultern und sagt: »Kat ist sechzehn.«

Ich hebe die Hand. »Und sitzt direkt vor deiner Nase. Darf ich vielleicht auch mal was sagen?«

Anscheinend nicht, jedenfalls redet Jamie unbeirrt weiter. »Das geht definitiv zu weit. Von so was ist nie die Rede gewesen, und wenn wir …«

»Okay, hör zu, Jamie«, unterbricht Gem sie. »Ich hatte gar nicht vor, den Ring mitgehen zu lassen, als ich zu Bennington & Main bin. Ich wollte ihn mir nur noch mal genau anschauen, um ihn mit unserer Kopie zu vergleichen. Die übrigens absolut fehlerfrei ist. Ich hatte sie zufällig dabei und dann startete Kat ein kleines Ablenkungsmanöver … Ich weiß, dass das keine Absicht von dir war«, sie hebt eine Hand in meine Richtung, um jeden Kommentar meinerseits abzuwürgen, »aber das Timing war absolut perfekt. Also habe ich getan, was jede Geschäftsfrau, die halbwegs auf Zack ist, in dieser Situation machen würde, und meine Chance genutzt.«

Jamie schaut einen Moment schweigend zwischen Gem und mir hin und her. Dann sagt sie: »Du hattest sie zufällig dabei?«

»Hm?«, fragt Gem.

»Die Fälschung. Das ist Zufall gewesen? Kein Vorsatz?«

Gems Stimme wird eine Spur kühler. »Hab ich das nicht gerade gesagt?«

Die beiden starren sich stumm an und mein Puls beginnt zu rasen. Diese Auseinandersetzungen, von denen es in letzter Zeit ziemlich viele gibt, lösen eine namenlose Furcht in mir aus, die ich nicht ganz erklären kann. Ich kenne die Vergangenheit meiner Mutter; manchmal habe ich Albträume, in denen Jamie verhaftet und weggesperrt wird, und manchmal habe ich Schuldgefühle und schäme mich für den Job, mit dem sie unsere Miete, unsere Klamotten und unser Essen bezahlt.

Aber ich weiß auch nicht, wie wir es anders schaffen sollten.

Außerdem sucht Gem ihre Zielobjekte sehr bewusst aus; es ist für sie eine Frage der Ehre, nie etwas zu klauen, das der Besitzer aus emotionalen Gründen vermissen würde oder sich mit ehrlich verdientem Geld zugelegt hat. Sie nimmt sich bloß die Krumen von den Tellern der Ausbeuter und Finanzhaie dieser Welt.

»Für mich war es okay«, platze ich heraus und rutsche vom Tisch. »Zu helfen, meine ich.«

Gems Züge werden weicher, aber bevor sie etwas sagen kann, packt Jamie mich am Arm und dreht mich zur Tür. »Geh vor ins Büro und warte dort«, zischt sie. »Sofort.«

»Echt jetzt?«, stöhne ich. »Ich darf nicht bei einer Unterhaltung dabei sein, in der es um mich geht?«

»In dieser Unterhaltung geht es um mehr als nur um dich«, sagt Jamie, bevor sie mich zur Tür hinausschiebt und sie hinter mir zumacht.

Puh. Das klingt nicht gut.

Wie meint sie das? Und wie habe ich das eben eigentlich gemeint? Es hat sich wahr angefühlt, als ich gesagt habe, dass es okay für mich war, Gem zu helfen. Andererseits … was ist mit dem armen Bernard? Ich will nicht, dass er unseretwegen Schwierigkeiten bekommt. Ganz zu schweigen davon, dass Gem und ich bei Bennington & Main nicht gerade raffiniert vorgegangen sind. Unser Auftritt war fast ein bisschen zu klischeehaft. Ich bin mir sicher, dass sie sich an uns erinnern werden. Klar, wir waren verkleidet, aber das würde uns wahrscheinlich nichts nützen, falls rauskommen sollte, dass der im Laden gebliebene Ring eine Fälschung ist. Was, wenn jemand die Überwachungskameras checkt?

Wenn ich gewusst hätte, was Gem vorhat, hätte ich viel stärker darauf geachtet, mich von den Kameras wegzudrehen.

»Die beiden streiten sich wohl mal wieder, was?«

Ich wirble herum und entspanne mich, als ich sehe, dass es nur Morgan ist, Gems Tochter. Sie sitzt hinter einem Bildschirm am Schreibtisch. Morgan ist ungefähr so alt wie meine Mutter, und dadurch, dass Gem Jamie immer wie ihr eigenes Kind behandelt hat, sind sie und Morgan praktisch Zwillinge – Geschwisterrivalität inbegriffen, zumal es manchmal den Anschein hat, als würde Gem Jamie bevorzugen.

»Yep.« Ich lasse mich ihr gegenüber in den Bürostuhl fallen.

»Hat das irgendwas damit zu tun, dass du angezogen bist, als würdest du …« Morgan reckt den Hals, um mich besser betrachten zu können. »Tja, wie soll man dieses Ensemble beschreiben?«

»Verklemmtes Internats-Transplantat«, sage ich.

»Wenn es das ist, was du darstellen wolltest, dann herzlichen Glückwunsch, Kat.«

»Ich bin nicht Kat. Ich bin Sophie Hicks-Hartwell.«

Morgan grinst. »Klar.«

Es ist seltsam. Als Gem meinte, ich solle mir einen Namen aussuchen – »Egal, welchen«, hat sie gesagt und dazu eine Handbewegung gemacht, als wäre sie ein Flaschengeist, der mir einen Wunsch gewährt –, hätte ich fast Kylie Burke gesagt. Ich weiß nicht, was in dem Moment über mich gekommen ist; ich spreche diesen Namen nie laut aus. Insgeheim habe ich mich immer gefragt, ob Gem irgendetwas über dieses Mädchen von früher weiß. Dass sie mich heute zum ersten Mal zu einem Job mitgenommen hat, hat sich wie ein Zeichen angefühlt, dass wir jetzt über solche Dinge reden könnten. Aber am Ende habe ich mich nicht getraut. Sogar bei Gem, der ich, von Jamie abgesehen, wie niemandem sonst vertraue, ist es sicherer, Sophie zu sein.

Oder Kat.

»Und wie hat sich Sophie heute geschlagen?«, fragt Morgan.

Als ich ihr die ganze Geschichte erzähle, fängt sie an zu lachen.

»Das ist nicht witzig«, brumme ich, immer noch beunruhigt von dem Ausdruck in Jamies Augen, als sie mich aus der Tür gescheucht hat. Jamie lässt sich gern treiben; in unserem kleinen Zwei-Personen-Haushalt bin meistens ich diejenige, die entscheidet, wann wir essen, welche Serie wir uns anschauen und ob wir die streunenden Katzen füttern sollen, die wir aus unerfindlichen Gründen anzuziehen scheinen (die Antwort darauf lautet immer: Ja). Diese wilde Entschlossenheit in ihrem Blick, bevor sie mir die Tür vor der Nase zugeschlagen hat, war völlig neu.

»Na ja, irgendwie doch. Du und Jamie, ihr seid die Trickbetrügerinnen-Version der Gilmore Girls.«

Ich muss gegen meinen Willen lächeln. »Wird nur ziemlich sicher kein zweites Mal für mich geben.«

»So schlimm wird der Streit schon nicht sein, oder?«

»Gem hat von Vegas angefangen.«

»Shit.« Morgan verzieht das Gesicht. »Dann ist es wirklich ernst.« Sie wirft mir über den Bildschirm einen Blick zu. »Warum macht dich das nicht genauso fertig wie Jamie?«

»Ich bin damals grade mal vier gewesen«, erinnere ich sie. »Bei mir ist praktisch nichts von der Zeit hängen geblieben. Und das bisschen, das hängen geblieben ist, hat nichts Bedrohliches.« Vielleicht weil ich nicht allein war. Am deutlichsten ist mir von diesem Wochenende in Erinnerung geblieben, wie ich nach der Hand von Luke Rooneys fünfjährigem Sohn gegriffen und sie so lange festgehalten habe, bis sie sich wie eine Erweiterung meiner eigenen Hand angefühlt hatte. Musste euch praktisch mit der Brechstange voneinander trennen, sagt Gem immer.

Morgan zieht die Schultern fast bis zu den Ohren hoch, um mit den Achseln zu zucken. Alle ihre Gesten sind so übertrieben. Sie ist Läuferin, groß und drahtig, hat kurze Haare, die sie sich selbst schneidet, und ihr rechter Arm ist von oben bis unten tätowiert. »Du kannst so tough tun, wie du willst, aber als kleines Kind sechs Stunden lang durch Las Vegas zu irren, das muss einfach nur der totale Horror gewesen sein.«

Manchmal denke ich, dass meine Erinnerungen falsch sein müssen – dass die Erfahrung, völlig allein durch Las Vegas gelaufen zu sein, krasser gewesen sein muss, als ich zugeben will. Aber egal, wie oft ich in dieser Erinnerung herumstochere, sie löst nie Unbehagen aus. Was möglicherweise daran liegt, dass ich davor, obwohl ich erst vier war, viel Schlimmeres durchgemacht hatte.

In dieser Erinnerung stochere ich aber nicht herum. Nie.

»Das Nachtischbüfett im Hotel hat mich abgelenkt«, sage ich leichthin. »Ich glaube, ich hab an dem Tag so viel Süßes in mich reingestopft, wie ich gewogen hab.« Bevor Morgan weiter Fragen stellen kann, deute ich mit dem Kinn auf den Computer. »Woran sitzt du grade?«

Ihre Miene wird düster, aber sie sagt nur: »Das Übliche. Technischer Support.«

Das ist Morgans offizieller Part bei Spotless. Inoffiziell ist sie darauf spezialisiert, Superreiche abzuzocken, und ziemlich gut in diesem Job. Aber Gerüchten zufolge hat sie ihren letzten Coup verpatzt, und zwar so übel, dass Gem seitdem nicht gut auf sie zu sprechen ist. Selbst Jamie kennt keine Details, und Morgan ist garantiert die Letzte, die mir etwas dazu sagen wird.

Unser Gespräch ist eindeutig beendet, und ich hole mein Handy raus, um meine Nachrichten zu checken. Ich habe ein paar neue; von allen Städten, in denen ich schon gelebt habe, gehört Boston zu den besseren Orten, um Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. Was immer Morgan auch passiert ist, ich hoffe sehr, sie hat es nicht so übel vermasselt, dass Spotless wieder umziehen muss.

Ich will gerade auf eine Nachricht meiner Freundin Hannah antworten, als Jamie endlich ins Büro kommt. Allein und mit einem unendlich erschöpften Ausdruck im Gesicht.

Morgan lehnt sich in ihren Bürostuhl zurück. »Und, wie ist es da drin gelaufen?«

»Ich hab’s gemacht«, sagt Jamie bloß.

Morgan und ich tauschen einen verwirrten Blick. »Du meinst, du hast Gem die Meinung gegeigt?«, frage ich.

»Ja. Aber nicht nur das. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Das war’s«, sagt Jamie. Als sie unsere immer noch ratlosen Gesichter sieht, macht sie eine ausholende Geste, die den kompletten Raum umfasst. »Ich bin fertig mit alldem hier. Mit Spotless und allem, was als Nächstes kommt. Ich werde nicht mehr hier arbeiten, ich werde keine Jobs mehr für Gem machen. Schluss. Aus. Vorbei.«

»Was?« Mir dreht sich vor Angst der Magen um und Morgan bleibt der Mund offen stehen. »Du hast gekündigt? Nur weil ich Gem ein einziges Mal bei einer Sache geholfen hab?«

»Ja und nein.« Jamie zupft aufgewühlt am Saum ihres Hoodies. »Ich hab gekündigt, aber das war nicht nur deinetwegen. Das Hinterzimmer-Business ist nichts mehr für mich. Ich will das schon seit einer Weile nicht mehr machen. Das ist keine spontane Entscheidung gewesen. Sie ist bloß … früher gefallen als gedacht.«

Doch, klar meinetwegen. Sie will es nur nicht sagen. Mein Puls rast und in meiner Brust wird es eng. Fühlt sich stark nach Panikattacke an. Und wie soll es jetzt mit uns weitergehen?

Morgans Gedanken scheinen eine ähnliche Richtung einzuschlagen, nur dass sie wesentlich gelassener wirkt als ich. Sie deutet mit einem Kuli auf Jamie und fragt: »Wenn du hier raus bist … womit willst du dann Geld verdienen?«

»Gem will mir dabei helfen, einen neuen Job zu finden«, sagt Jamie. »Sie kennt jemanden bei einer Immobilienfirma in Cambridge – wo alles legal abläuft –, die Verstärkung in der Buchhaltung braucht. Sie will da ein gutes Wort für mich einlegen.«

Ich starre sie bloß stumm an. Nüchtern betrachtet, ist das genau die Art von Job, den Jamie schon seit Jahren machen will. Deswegen tut sie sich den ganzen Stress mit der Abendschule an. Und es ist definitiv eine Erleichterung, dass sie den Streit mit Gem nicht vom Zaun gebrochen hat, ohne einen Plan in der Hinterhand zu haben.

Aber solange sie für Gem arbeitet, gibt es immer jemanden, der auf uns aufpasst. Dank ihr haben wir in Gegenden gelebt, in denen wir das Schlimmste waren, was einem je hätte zustoßen können. An Orten, an denen wir uns sicher fühlten, weil der Geist der Vergangenheit gar nicht auf die Idee kommen würde, uns dort zu suchen.

»Im Ernst? So einfach geht das?« Morgan klingt fast neidisch. »Du sagst, du willst nicht mehr, und zack, hast du einen netten Nine-to-five-Job mit Rentenanspruch und dem ganzen Scheiß in Aussicht?«

»Ganz so einfach ist es nicht«, sagt Jamie.

Ihre Stimme hat einen Unterton, der mich nervös macht. Morgan setzt sich aufrechter hin. »Verstehe. Es gibt eine Bedingung. Was musst du tun?«

»Ist keine große Sache«, antwortet Jamie betont beiläufig, wodurch nur noch deutlicher wird, dass es sogar eine verdammt große Sache ist. »Einen letzten Job.«

»Aha.« Morgan trommelt mit dem Stift auf den Schreibtisch. »Welchen?«

»Das Sutherland-Anwesen«, sagt Jamie. »Im August.«

Der Name sagt mir nichts, aber Morgan runzelt die Stirn. »Was?«, sagt sie. »Sutherland ist mein Kontakt. Aber mir wurde gesagt, dass die Sache zu heiß ist.«

»Was ist zu heiß?«, frage ich.

Jamie ignoriert mich und hält den Blick weiter auf Morgan gerichtet. »Das sieht Gem anders«, sagt sie.

Morgan schnaubt. »Wäre schön gewesen, wenn sie mir das auch mal gesagt hätte.«

Nachdem mich keine der beiden beachtet, reißt mir der Geduldsfaden. »Hallo?« Ich schnippe mit den Fingern. »Ich bin auch noch da. Und ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Was ist das Sutherland-Anwesen?«

Morgan formt mit Zeige- und Mittelfinger eine Pistole und entsichert sie mit dem Daumen. »Das Sutherland-Anwesen«, sagt sie, »ist der große Knall, der beim Abgang deiner Mutter zu hören sein wird.«

Drei

Liam

Sobald ich das Restaurant betrete, wird mir klar, dass die Aktion ein Fehler war.

Ich kenne mich in Portlands Gastro-Szene so gut wie überhaupt nicht aus, was teils daran liegt, dass ich erst seit sechs Monaten hier in Maine lebe, vor allem aber daran, dass ich sonst immer nur im Five Guys Burger essen gehe. Im Netz hat das Leonardo’s einen ziemlich bodenständigen Eindruck gemacht. Kein fancy In-Laden, sondern die Art von Restaurant, das ausdrückt: Erwarte bloß nicht zu viel von diesem Date. Und nicht so teuer, dass jemand, der ein Glas Wein bestellt, während er auf besagtes Date wartet, zu viel bezahlen müsste.

Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Dunkles Holz, weiße Schnittblumen, gedämpftes Licht. Die Klimaanlage liefert die perfekte Raumtemperatur für diesen warmen Abend Anfang Juli. Im Hintergrund läuft dezente Musik, und eine kleine Bronzetafel an der Wand mit der Aufschrift PORTLANDSBESTE: DIEROMANTISCHSTENRESTAURANTSDERSTADT bestätigt meine Befürchtung, dass der Wein hier nicht billig sein wird.

Im selben Moment läuft lächelnd ein Händchen haltendes Paar an mir vorbei, beide Typen in schicken Anzügen und Hemden, die aussehen, als wären sie ihnen auf den Leib geschneidert. Zu dem unguten Gefühl in meinem Bauch gesellt sich ein nostalgischer Anflug. Nicht dass ich meinen Ex Ben noch vermissen würde, aber insgesamt war das Leben einfacher, als wir noch zusammen waren.

»Willkommen im Leonardo’s«, begrüßt mich die Bedienung am Empfang. »Kann ich helfen?«

Sie ist jung und hübsch, trägt einen hohen Pferdeschwanz und hat ein strahlendes Lächeln, das irgendwie alles noch schlimmer macht. Als ich vor dem Laptop meines Vaters saß, dachte ich noch, das Ganze wäre eine gute Idee, aber jetzt bereue ich jede Entscheidung, die mich heute Abend hergeführt hat.

Okay, noch mehr hadere ich mit all dem, was nicht in meiner Hand lag und wogegen ich nichts tun kann, aber das hier … das hier hat sich so angefühlt, als könnte ich zumindest irgendwas beeinflussen.

»Hast du dich verlaufen?«, fragt die junge Frau freundlich.

Wenn Sie wüssten.

Ich unterdrücke meinen Fluchtinstinkt und sage: »Nein. Hier sieht es nur ganz anders aus, als ich erwartet hatte.«

Sie lächelt. »Unglaublich, oder? Die neuen Besitzer haben das Restaurant komplett umgestaltet.«

Dann wäre es vielleicht auch an der Zeit, die Webseite komplett umzugestalten, denke ich, sage aber nur: »Ja, wirklich toll. Ich hatte reserviert. Auf den Namen … Luke?«

Das ist nicht mein Name, und beim Aussprechen verziehe ich das Gesicht, als würde ich in eine Zitrone beißen, aber entweder fällt ihr das nicht auf, oder sie ignoriert es höflich. »Ach ja, natürlich. Deine Begleitung wartet schon seit ein paar Minuten. Hier entlang.« Sie greift nach zwei Speisekarten und ruft über die Schulter: »Abendessen mit deiner Mutter?«

»Mhmmm«, brumme ich, was hoffentlich so unverbindlich klingt, dass es nicht zu peinlich wird, wenn wir gleich an den Tisch kommen. Aber wem mache ich hier eigentlich was vor? Klar wird es peinlich werden.

Die Bedienung bahnt sich einen Weg durch den Raum und steuert auf einen Tisch zu, an dem eine gut aussehende dunkelhaarige Frau Ende dreißig sitzt. Sie trägt ein elegantes marineblaues Kleid und sehr viele Silberarmreifen. Ihr Name ist Rebecca Kent und laut ihrem Profil auf First Comes Love will sie es »noch ein letztes Mal mit Online-Dating versuchen«.

Großer Fehler, Rebecca. Ganz großer Fehler.

Mein Magen zieht sich zusammen, als wir an ihrem Tisch stehen bleiben und sie mit einem höflichen, aber ratlosen Ausdruck den Blick hebt. »Luke ist hier!«, verkündet die junge Frau mit einer schwungvollen Tada!-Geste, auf die ich wirklich gut hätte verzichten können.

Rebecca blinzelt verdutzt. Ich bin eindeutig nicht der, mit dem sie sich hier treffen wollte, und doch sehe ich ihm auf verblüffende Weise ähnlich. Als hätte man ihn in eine Zeitmaschine gesteckt, die fünfundzwanzig Jahre in die Vergangenheit zurückgereist ist. »Ich, ähm … Verzeihung?«, sagt sie. »Ich glaube, ich habe Sie nicht verstanden. Was haben Sie gesagt?«

»Luke ist hier?«, wiederholt die junge Frau nicht mehr ganz so schwungvoll.

Rebecca zieht die Brauen zusammen. »Das muss ein …«

»Danke. Wir brauchen noch ein paar Minuten für die Bestellung«, unterbreche ich sie, bevor sie den Satz mit Missverständnis beenden kann. Ich nehme der Bedienung die Speisekarten aus der Hand und lasse mich mit einer entschuldigenden Grimasse gegenüber von Rebecca auf den Stuhl fallen. »Hi«, sage ich schwach. »Wie geht’s?«

Sie starrt mich nur stumm an.

Ich vermeide jeden Blickkontakt mit der Bedienung, die mit einem verhaltenen »Dann wünsche ich einen schönen Abend bei uns« an den Empfang zurückkehrt, lege die Speisekarten auf den Tisch und achte darauf, dabei nicht die Votivkerze umzuwerfen, die zwischen uns steht. Danach greife ich nach dem vollen Wasserglas zu meiner Rechten und trinke es erst mal in einem einzigen Zug halb leer, während Rebecca, die mich immer noch anstarrt, den Stiel ihres Weinglases umklammert.

»Wer bist du?«, fragt sie.

»Liam Rooney. Lukes Sohn«, antworte ich.

»Lukes Sohn?«, wiederholt sie. »Aber du bist …«

»Älter als fünf? Ja, schon seit einer Weile.« Ich trinke noch einen Schluck Wasser, aber es nützt nichts. Meine Kehle ist immer noch staubtrocken.

»Hast du noch einen jüngeren Bruder oder …«

»Ich bin Einzelkind.«

Rebecca legt den Kopf schräg, und ich kann förmlich sehen, wie es hinter ihrer Stirn arbeitet, während sie den Siebzehnjährigen, der vor ihr sitzt, mit dem Foto von dem Kindergartenjungen vergleicht, das Luke ihr geschickt hat, als sie auf First Comes Love gechattet haben.

Und sicher auch mit Luke selbst. Die Ähnlichkeit ist frappierend. Ich habe seine zerzausten kastanienbraunen Haare geerbt, seine strahlend blauen Augen und ein Lächeln, bei dem sich Grübchen bilden und das meinem jeweiligen Gegenüber das Gefühl vermittelt, ich würde ihn oder sie gleich in ein wirklich wunderbares Geheimnis einweihen. Mein Vater und ich haben beide das, was man ein einnehmendes Äußeres nennt, und er nutzt diesen Vorteil maximal aus. »Und was ist mit …« Rebecca verstummt unsicher.

»Sie wollen wissen, ob ich Krebs habe? Nein, habe ich nicht. Noch nie gehabt. Ich werde nicht im Kinderkrankenhaus von Boston behandelt. Es gibt auch keine neue, bahnbrechende Behandlungsmethode, die mein Leben retten könnte, wenn nur die Versicherung die Kosten abdecken würde.« Ich trinke den letzten Schluck Wasser aus, bevor ich hinterherschiebe, worum es mir eigentlich geht. »Es ist also nicht nötig, meinem Vater Geld dafür zu geben.«

»Er hat mich gar nicht darum gebeten, ihm …«, beginnt Rebecca und presst dann einen Moment die Lippen aufeinander. »Verstehe. Du willst darauf hinaus, dass er das noch tun wird.«

»Das ist quasi sein Job«, bestätige ich.

Früher habe ich mich manchmal gefragt, wie mein Vater es schafft, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, ohne jemals eine richtige Arbeit zu haben. Aber das war damals nicht mein Problem. Meine Mutter hat sich von Luke scheiden lassen, als ich noch klein war, und ihm das Besuchsrecht verweigert, nachdem er mich an einem der Dad-Wochenenden nach Vegas mitnahm, dort eine Frau heiratete, die er gerade erst kennengelernt hatte, und mich und die vierjährige Tochter dieser Frau dann sechs Stunden lang aus den Augen verlor, während wir allein durch die Stadt irrten.

Er hat nicht um sein Besuchsrecht gekämpft, und Mom und ich hatten über zehn Jahre das Glück, in Maryland ein Leben ohne Luke leben zu dürfen. Ab und zu hat er sie um Geld angepumpt, aber sie hat seine Mails immer sofort mit einem nonchalanten »Vergiss es« gelöscht. Luke war für mich eine Art Comicfigur – der nichtsnutzige Vater, von dem ich nur das Aussehen geerbt habe und sonst nichts.

Aber dann ist Mom vor sechs Monaten bei einem Autounfall ums Leben gekommen und meine Welt ist zusammengebrochen.

Bis dahin hatte ich nicht gewusst, was Trauer wirklich ist und wie tief das Loch ist, in das sie einen stürzt. Ich hatte den wichtigsten, den liebsten Menschen meines Lebens verloren und konnte mir eine Zukunft ohne Mom nicht vorstellen. Der Schmerz hat mir für eine Weile so sehr den Boden unter den Füßen weggezogen, dass es mir egal war, als ein Gericht Luke das Sorgerecht zugesprochen hat.

Ich habe ihn nie gefragt, warum er eingewilligt hat, mich zu sich zu nehmen, und bin erst vor Kurzem darauf gekommen, dass er es vielleicht nur deshalb gemacht hat, weil er Angst hatte, zu viel Zeit in einem Gerichtssaal verbringen zu müssen, wenn er ablehnen würde.

»Wie lange chatte ich schon mit dir?«, fragt Rebecca trocken.

»Erst seit der Einladung zum Dinner heute Abend«, sage ich.

Es war Zufall, dass ich bei First Comes Love über Lukes Profil gestolpert bin. Mein Handy war leer und ich wollte an seinem Laptop schnell das Wetter checken. Er hatte sich nicht ausgeloggt und das Chat-Fenster war noch offen. Als mir klar wurde, dass es eine Dating-Plattform war, wollte ich den Computer sofort wieder zuklappen. Ich hatte wirklich kein Interesse, Einblick in das Liebesleben meines Vaters zu bekommen – egal wie flüchtig. Aber dann habe ich das Foto von mir als Kindergartenkind in all meiner zahnlückigen Niedlichkeit gesehen. Ich weiß nicht, wie ich es überleben soll, wenn ich ihn verliere, hatte Luke einer Frau – der Vorgängerin von Rebecca – geschrieben. Ich musste mehrmals den gesamten Chatverlauf lesen, bevor ich endlich kapierte, dass er mich als Catfish-Köder benutzte.

Zuerst hat sich in mir dabei gar nichts geregt. Zwei Monate nachdem ich bei Luke eingezogen war, war aus der Trauer Taubheit geworden. Ich hatte mich daran gewöhnt, durchs Leben zu schlafwandeln. Mir war so lange alles so gleichgültig gewesen, dass ich das brennende Gefühl, das mich auf einmal durchzuckte, im ersten Moment nicht identifizieren konnte.

Und dann erkannte ich plötzlich, was es war: Wut. Ich kochte vor Wut.

Es fühlte sich gut an, dass es wieder etwas gab, das ein Gefühl in mir auslöste, auch wenn es Wut darüber war, dass mein Vater ein Komplettarschloch und Betrüger ist. Ich beschloss, etwas dagegen zu unternehmen.

Wobei ich den Cringe-Faktor meiner Mission vielleicht etwas unterschätzt habe.

»Tja. Ich komme mir wie die letzte Idiotin vor.« Rebecca lässt den Stiel ihres Weinglases los. »Ich würde jetzt gern sagen, dass ich ihm auf keinen Fall Geld gegeben hätte, aber … er hat etwas sehr Gewinnendes an sich.« Als ich nur nicke, sagt sie zögernd: »Ich nehme an, er hat so etwas schon mal gemacht.«

»Ein paarmal.« Zumindest die Male, von denen ich weiß.

»Er gehört ins Gefängnis«, sagt Rebecca bitter.

Sie könnten ihn anzeigen. Deswegen bin ich hierhergekommen – um ihr vorzuschlagen, so zu tun, als hätte es dieses Treffen mit mir nie gegeben, und weiter mit Luke zu chatten. Ihm die Schaufel zu reichen, mit der er sich seine eigene Grube gräbt. Dafür zu sorgen, dass er in einer Gefängniszelle schmort, während ich Moms Bruder, meinen Onkel Jack, davon überzeuge, seinen Einsatz bei Ärzte ohne Grenzen früher zu beenden und nach Hause zu kommen.

Aber jetzt, wo ich vor ihr sitze, bleiben mir die Worte im Hals stecken. Nicht aus Loyalität gegenüber meinem Vater, sondern weil ich plötzlich daran denken muss, was Mom früher immer zu ihren Freundinnen gesagt hat, wenn sie über Luke geschimpft haben. Er hat mir sein Bestes gegeben. Er hat mir Liam gegeben, deswegen bin ich nachsichtig mit ihm. Ich frage mich, was sie mir in dieser Situation raten würde, aber bevor ich darüber nachdenken kann, packt Rebecca schon ihre Sachen zusammen.

»Ich sollte mich wohl bei dir bedanken.« Sie klingt nicht so, als ob sie mir dankbar wäre, und ich kann es ihr nicht verübeln. Wahrscheinlich denkt sie Wie der Vater, so der Sohn. Doch dann werden ihre Züge ein kleines bisschen weicher, und sie sagt: »Ich werde jetzt gehen, aber wenn du dir ein Gericht zum Mitnehmen bestellen möchtest, würde ich dich gerne einladen.«

Gott, nein. Ich kann es kaum erwarten, von hier wegzukommen, und will auf keinen Fall, dass sie auch noch Geld für mich ausgeben muss. »Das ist nett, aber … nein danke. Und … Es tut mir leid.«

»Dir muss nichts leidtun«, sagt Rebecca und steht auf. »Außer die bedauerlichen Umstände, die dir einen Mann wie Luke Rooney als Vater beschert haben.« Sie hält kurz inne. »Wie heißt du noch mal? Ist Liam dein richtiger Name?«

»Ja.« Ich nicke.

»Na dann, alles Gute, Liam.« Rebecca zieht ihr Portemonnaie aus der Tasche und legt einen Zwanzig-Dollar-Schein neben ihr Weinglas. »Schätze, den wirst du brauchen.«

Vier

Liam

Ich kann mich noch gut an Vegas erinnern.

Ich war fünf Jahre alt und weiß noch, wie sehr mich der Lärm und die vielen Neonlichter eingeschüchtert haben. Ich weiß noch, dass ich Jamie Quinn, die Frau, die wir am Pool getroffen haben, nett fand. Dass sie und Luke sich von einem Elvis-Imitator trauen ließen und dass der gelangweilte Fotograf Jamie danach zwei »Familien«-Polaroids gegeben hat. Eins davon steckte sie in ihre Handtasche, das andere gab sie mir. Ich habe es immer noch; es ist das einzige Foto von mir und Luke, das die Jahre überstanden hat.

Ich weiß noch, wie das Hotelzimmer aussah und dass Jamies Tochter Kat und ich mit einem Berg Kissen und Decken ins Bad geschickt wurden, um dort eine Höhle zu bauen. Wahrscheinlich haben wir dort geschlafen.

Ich weiß nicht mehr, warum Jamie uns am nächsten Tag mit Luke allein ließ, kann mich aber noch genau an den Moment erinnern, als Luke erklärte, dass er ebenfalls mal kurz wegmüsse. »Pass auf deine Schwester auf«, sagte er, bevor er nach seiner Sonnenbrille griff und seine rot geränderten Augen dahinter versteckte. »Bin gleich wieder da.«

Ich weiß noch, dass ich gesagt habe: Sie ist nicht meine Schwester, aber da hatte er die Tür schon hinter sich zugezogen.

Man hat noch kein richtiges Zeitgefühl, wenn man fünf ist, aber Luke war definitiv nicht »gleich« wieder da. Irgendwann wurde mir langweilig, ich machte den Fernseher an und wir schauten den Cartoon-Kanal. Nach einer Weile kam eine Zeichentrickserie, die Spuk im Sandkasten hieß, und Kat sprang auf und wich vom Fernseher zurück, als hätte er Feuer gefangen. »Nein! Ich will das nicht gucken!«, sagte sie und marschierte einfach so aus dem Hotelzimmer raus. Ich bin ihr hinterher, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Und als wir unten in der Lobby angekommen waren, sind wir einfach weitergelaufen.

Zuerst hat es noch Spaß gemacht, vor allem, weil es im Speisesaal ein Büfett mit unfassbar viel Essen gab, von dem wir uns so viel nehmen konnten, wie wir wollten. Aber nachdem wir die relativ vertraute Umgebung unseres Hotels verlassen hatten und uns draußen verirrten, bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich kann immer noch nicht fassen, dass wir stundenlang allein durch die Gegend gewandert sind. Die anderen Leute dachten wahrscheinlich, unsere Eltern wären direkt hinter uns, na ja … vielleicht dachten sie auch gar nichts, weil es ihnen egal war. Ich griff nach Kats Hand, hielt sie die ganze Zeit fest und ließ selbst dann nicht los, als meine eigene taub wurde.

Am Ende haben wir uns in der runtergekommenen Lobby eines Hotels total erschöpft hinter der unbesetzten Empfangstheke zusammengerollt und sind eingeschlafen. Als ich völlig orientierungslos aufwachte, kniete eine grauhaarige Frau neben mir und Kat, deren Hand ich immer noch fest umklammert hielt. Die Frau hatte über ihren Sachen eine Art Schürze an und ein grobes, aber nicht unfreundliches Gesicht.

»Na, so was. Hallo, ihr beiden«, sagte sie. »Wie seid ihr denn hier reingekommen?«

Kaum war die »Familie« wieder vereint, sagte Jamie zu Luke, sie würde die Scheidung einreichen, schnappte sich Kat, folgte der grauhaarigen Frau nach draußen, und ich habe die beiden nie wiedergesehen.

Ich gehe langsamer, als ich mich unserem Apartmentgebäude nähere und in der Küche Licht brennen sehe. Luke muss früher als sonst von wo auch immer nach Hause gekommen sein. Normalerweise kann ich mich darauf verlassen, ihm nicht zu begegnen, wenn ich vor Mitternacht ins Bett gehe.

Weiß er Bescheid? Vielleicht hat er Rebeccas Nachricht, in der sie das Treffen heute Abend bestätigt hat, im Trash-Folder von First Comes Love gefunden und ist dahintergekommen, dass ich mich für ihn ausgegeben habe. Andererseits – was kann er schon sagen? Misch dich nicht in meine betrügerischen Machenschaften ein, du kleiner Scheißkerl. Was meinst du, wie ich sonst dieses Apartment finanzieren soll?

Keine Frage – das Apartment ist eigentlich viel zu schick für uns. Ein Loft mit hohen Decken, großen Fenstern, einer hippen nicht verputzten Backsteinwand und Industrierohren. Überall stehen halb fertige impressionistisch angehauchte Bilder herum, von denen Luke behauptet, er hätte sie gemalt, woran ich meine Zweifel habe. Ich habe ihn noch nie einen Finger rühren sehen und würde ihm absolut zutrauen, dass er sie einem Hunger leidenden Künstler zu einem Spottpreis abgekauft hat und als seine eigenen ausgibt.

Auf halbem Weg nach oben höre ich eine Frau lachen und bleibe stehen. Oh Gott … hat er etwa ein Date mit nach Hause gebracht? Das macht er sonst nie. Würde ihm die Tour vermasseln, wenn seine Eroberungen mich sehen würden – einen kerngesunden Sohn im Teenageralter.

Ich lächle grimmig und beschleunige meine Schritte. Schade, dass der erste Funke Energie, den ich seit Monaten spüre, nicht von etwas ausgelöst wurde, das ich früher gemocht habe – zum Beispiel Lacrosse spielen oder Zeit mit Freunden verbringen –, sondern von dem Bedürfnis, meinen Vater als Hochstapler zu entlarven. Aber hey, die Energie will genutzt werden, da kann ich ihm also genauso gut gleich zweimal an einem Abend einen Strich durch die Rechnung machen.

Ich schließe die Tür auf und sehe Luke – das Wort Dad bringe ich einfach nicht über die Lippen – mit einem Glas Wein in der Hand an der Küchentheke lehnen. Seine kastanienbraunen Haare sind auf genau die richtige Art zerwühlt und er hat seine übliche Uniform aus stylishem Hemd und Jeans an. Er unterhält sich mit einer schwarz gekleideten blonden Frau, die mit dem Rücken zu mir steht, und ich rechne eigentlich damit, dass er bestürzt innehält, als er mich sieht. Stattdessen lächelt er so gut gelaunt, dass ich einen Blick über die Schulter werfe, um nach der Quelle seiner Begeisterung zu suchen, weil ich es ja wohl kaum sein kann.

Aber dann ruft er: »Liam! Hey, Buddy! Du kommst genau richtig.«

Buddy? Keine Ahnung, was das auf einmal soll.

»Oh, hallo!« Die Frau dreht sich strahlend zu mir um. Zuerst nehme ich nichts anderes an ihr wahr als die Halskette, die sie trägt – die Diamanten daran sind so groß, dass sie unmöglich echt sein können. Dann wird mir bewusst, dass ich ihr quasi auf die Brüste starre, und ich beeile mich, ihr stattdessen in die Augen zu schauen. Sie sind hellbraun, genau wie es die Augen meiner Mutter waren, und als sie nach meiner Hand greift, um sie zu schütteln, rutscht mir fast ein Hauen Sie besser ab, so schnell sie können! raus. »Wir haben gerade über dich gesprochen.«

»Ach ja?«, sage ich. »Und? Bin ich so, wie Sie … es erwartet haben?«

»Genau wie Luke dich beschrieben hat«, sagt sie herzlich, was mich endgültig verwirrt. Sie hat nicht geglaubt, ich wäre erst fünf? Oder würde bald sterben? »Ich bin Annalise. Tut mir leid, dass ich einfach so bei euch reinplatze, aber ich wollte mir unbedingt mal das Atelier ansehen.«

Das Atelier? Ich schaue mich im Loft um. Plötzlich stehen sehr viel mehr halb fertige Bilder hier rum als vorhin, als ich gegangen bin. Versucht Luke, ihr eins davon zu verkaufen? Wie viel wären die Bilder überhaupt wert? Bestimmt nicht so viel, wie eine neuartige Krebstherapie kostet, es sei denn, er wäre ein besserer Möchtegern-Maler, als ich dachte.

»Armer Liam. Er hat es allmählich satt, in dem Chaos zu leben, das sein alter Herr hier veranstaltet«, sagt Luke und trifft damit voll ins Schwarze. Dann senkt er pseudobescheiden den Kopf, als würde er eigentlich meinen: Na ja, man kann nicht erwarten, dass Kids etwas von wahrer Genialität verstehen.

»Ich freue mich wirklich sehr, dich kennenzulernen, Liam«, sagt Annalise. »Ich wünschte nur, die Umstände wären weniger tragisch.« Während ich noch überlege, worauf sie hinauswill, sagt sie sanft: »Das mit deiner Mom tut mir wahnsinnig leid. Ich habe meine Mutter vor ein paar Jahren bei einem Unfall verloren und weiß, wie schwer die Zeit danach ist. Ich habe niemanden auf der Welt mehr geliebt als sie, und es vergeht kein einziger Tag, an dem ich sie nicht vermisse. Dir fehlt deine Mom sicher auch schrecklich.«

Jesus. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass das Date meines Vaters mir das Herz aufreißen würde, das seit Monaten im Koma lag. Plötzlich kriege ich keine Luft mehr. Ich will den tauben Zustand zurück – oder den wütenden. Die Wut hat sich gut angefühlt. Sie hat mir das Gefühl gegeben, dass ich ein Ziel habe.

»Natürlich«, sagt Luke mit leiser, betroffener Stimme, was mir schlagartig hilft, mein Gleichgewicht wiederzufinden, weil ich dem Heuchler am liebsten eine reinhauen würde. Er hat keine Ahnung, wie ich mich fühle, weil wir nie über Mom reden. Der Einzige, mit dem ich über sie spreche, ist Onkel Jack, und meistens auch nur per Handynachrichten. Er schickt mir Kinderfotos von sich und Mom, und ich schicke ihm welche von mir und Mom, als meine Welt noch in Ordnung war – sie und ich bei meinen Lacrosse-Spielen oder verkleidet an Halloween, wilde Grimassen schneidend. Eine digitale Erinnerungsspur, die aus irgendeinem Grund weniger schmerzhaft ist als der Versuch, in Worte zu fassen, wie unfassbar groß die Lücke ist, die seit ihrem Tod in seinem und meinem Leben klafft.

Annalise drückt mitfühlend meinen Arm. »Darf ich dich umarmen?«, fragt sie.

Sie wartet meine Antwort nicht ab, sondern zieht mich einfach fest an sich. Ein blumiger Duft umhüllt mich. Die Umarmung schnürt mir ein bisschen die Luft ab und ist mir extrem unangenehm. Seit Moms Beerdigung habe ich niemanden mehr umarmt, und es fühlt sich an, als hätte ich vergessen, wie das geht. Wo soll ich mit meinen Armen hin? Warum habe ich das Gefühl, in meiner Wirbelsäule würde eine Stahlstange stecken, die dafür sorgt, dass ich bloß stocksteif dastehen kann? Lukes Anblick über Annalises Schulter macht alles noch schlimmer. Er grinst wie ein Honigkuchenpferd, als würde für ihn alles genau nach Plan laufen.

»Danke.« Ich befreie mich aus der Umarmung. »Sie sind sehr … einfühlsam.«

Annalise legt mir kurz die Hand an die Wange. »Ich hoffe, du lebst dich noch gut in Maine ein. Die Winter hier sind hart, was du bestimmt schon mitbekommen hast, dafür sind unsere Sommer wirklich wunderschön.«

Ich kriege keinen Ton raus, aber das macht nichts, weil Annalise zu den Menschen gehört, die einen mühelos und elegant von einem Thema zum nächsten tragen. Wir unterhalten uns darüber, wie krass es für mich war, mitten im elften Schuljahr die Highschool zu wechseln. Etwas, wofür Luke sich noch kein einziges Mal interessiert hat. Sie stellt auch Fragen zum Lacrosse, die zeigen, dass sie sich sogar ein bisschen auskennt, und spornt mich dazu an, mich im nächsten Schuljahr für das Team meiner Highschool aufstellen zu lassen. Dann fragt sie, ob ich schon einen netten Jungen kennengelernt hätte, ein Thema, das schnell geklärt ist, weil ich mich für niemanden mehr interessiert habe, seit Ben mir vor fast einem Jahr den Laufpass gegeben hat.

Währenddessen lächelt Luke die ganze Zeit stolz und streut hier und da belanglose, aber wohlwollende Vatersprüche wie »Genau das sage ich auch immer!« oder »Dieser Junge! Was soll ich bloß mit ihm machen?« ein. Das ist alles so verwirrend, dass mein Kopf zu pochen anfängt.

Schließlich schaut Annalise auf die Uhr an unserer Mikrowelle. »Du liebe Güte! Schon so spät?«, sagt sie mit einem hellen Lachen. »Ich habe mich so nett mit dir unterhalten, Liam, dass ich ganz die Zeit vergessen habe. Ich sollte besser los, aber ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.«

»Das hoffe ich auch«, presse ich heraus.

»Was für ein netter Abend, nicht wahr?«, sagt der wohlwollende Vater Luke und reibt sich die Hände.

»Wegen des Geburtstags von meinem Vater nächsten Monat melde ich mich bald noch mal«, sagt Annalise zu ihm. »Du wirst das Anwesen lieben. Es ist so schön im Sommer, eine perfekte Inspirationsquelle.«

Er strahlt. »Wunderbar. Komm, ich bringe dich noch zu deinem Wagen.«

Dann sind sie weg, und ich verbringe die nächsten fünf Minuten damit, im Loft hin und her zu laufen und meine pochenden Schläfen zu massieren, während ich versuche, nicht über den Schaden nachzudenken, den ich Annalise womöglich zugefügt habe, indem ich Lukes Spiel mitgespielt habe. Wobei … eigentlich habe ich ja gar nicht gespielt, oder? Ich bin die ganze Zeit über ehrlich gewesen, weil alles stimmte, was Luke ihr über mich erzählt hat.

Er hat weder in Bezug auf meinen Namen noch auf mein Alter gelogen. Was hat das zu bedeuten?

Im nächsten Moment höre ich ihn pfeifend die Treppe hochjoggen. Beim Reinkommen hat er immer noch dasselbe breite Grinsen im Gesicht wie vorhin, als Annalise noch hier war. »Ist sie nicht großartig?«, fragt er.

Ist er … Moment mal. Kann es sein, dass mein Vater Annalise gut findet? So wirklich? »Ja«, sage ich vorsichtig. »Wo hast du sie kennengelernt?«

»Downtown, auf einer Vernissage.« Luke nimmt eine Flasche Bourbon von der Theke und schenkt sich ein Glas ein. »Du weißt ja, dass ich mich gern auf dem Laufenden halte, was die hiesige Kunstszene angeht.« Das weiß ich zwar nicht, aber er ist sowieso nicht an einer Erwiderung meinerseits interessiert, sondern redet einfach weiter. »Ich bin reingekommen und bäm – da stand sie. Und hat mir den Atem geraubt.«

»Okay«, sage ich. Das kann noch nicht die ganze Geschichte gewesen sein, Annalise entspricht nämlich nicht dem Beuteschema meines Vaters, das ich aus der Dating-Website herausgelesen habe. Sie ist älter als die anderen und hat etwas eher Mütterliches an sich.

»Annalise ist eine große Kunstmäzenin«, sagt Luke. »So wie alle Sutherlands.« Ich mache anscheinend ein verwirrtes Gesicht, denn er schiebt hinterher: »Komm schon, Liam. Du warst doch bestimmt schon mal im Sutherland-Trakt des Portland Museum of Art, oder etwa nicht?«

»Nein.« Ich verkneife es mir, ihn daran zu erinnern, dass er kein echter Künstler ist, aber der Name Sutherland sagt mir tatsächlich was. Die Kunstsammlung kenne ich zwar nicht, aber das Immobilienunternehmen. Es hat seinen Sitz in einem Gebäudekomplex im Zentrum von Portland, der nicht zu übersehen ist. »Sutherland wie der Sutherland Tower? Und die Sutherland Plaza und …«