9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

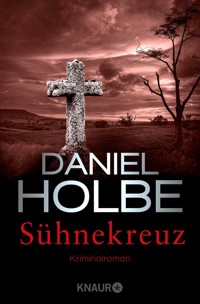

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Sabine-Kaufmann-Krimi

- Sprache: Deutsch

Der neue Krimi-Bestseller von Bestseller-Autor Daniel Holbe: Mörderische Spannung aus Hessen und der dritte Fall für Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach Während Sabine Kaufmann versucht, die merkwürdigen Umstände beim Selbstmord ihrer Mutter zu klären, ermittelt Ralph Angersbach im Fall einer ermordeten Gutsbesitzerin. Ralph vermutet alte Feindschaften, bekommt aber keinen rechten Zugang zu den wortkargen Dörflern. Kurzerhand bittet er Sabine um Hilfe, und die beiden stellen eine merkwürdige Gemeinsamkeit zwischen Selbstmord und Mord fest: An den Fundorten beider Leichen steht ein Sühnekreuz. Reiner Zufall? Zusammen entdecken die Ermittler eine Spur zu einem Biogasmais-Konzern, der sich mit rabiaten Methoden Grundbesitz verschafft und angeblich auch über Leichen geht ... Die Fortsetzung der beiden Bestseller "Giftspur" und "Schwarzer Mann".

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 470

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Daniel Holbe / Ben Tomasson

Sühnekreuz

Kriminalroman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Der neue Krimi-Bestseller von Bestseller-Autor Daniel Holbe: Mörderische Spannung aus Hessen und der dritte Fall für Sabine Kaufmann und Ralph Angersbach

Während Sabine Kaufmann versucht, die merkwürdigen Umstände beim Selbstmord ihrer Mutter zu klären, ermittelt Ralph Angersbach im Fall einer ermordeten Gutsbesitzerin. Ralph vermutet alte Feindschaften, bekommt aber keinen rechten Zugang zu den wortkargen Dörflern. Kurzerhand bittet er Sabine um Hilfe, und die beiden stellen eine merkwürdige Gemeinsamkeit zwischen Selbstmord und Mord fest: An den Fundorten beider Leichen steht ein Sühnekreuz. Reiner Zufall?

Inhaltsübersicht

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

Epilog

Nachwort

Prolog

Er saß einfach da. Fühlte, wie seine Hände über den warmen Hals glitten. Wie seine Fingerkuppe dem Pochen der Schlagader folgte.

Außer ihnen beiden war niemand zu sehen, um sie lagen nur die Felder und dahinter die Baumkronen, die spitz, fast bedrohlich in den Himmel ragten. Die wenigen Autos, die auf der Straße vorbeifuhren, störten ihn nicht. Er saß hinter einem wild ausgetriebenen Brombeerbusch, vor neugierigen Blicken geschützt, so wie er es immer wieder tat. Im weichen Gras, den Kopf in seinen Schoß gebettet.

Keiner von ihnen gab einen Laut von sich. Ein Dröhnen näherte sich, dann schoss ein roter Sportwagen vorbei. Sofort spannten sie die Muskeln an. Ein natürlicher Fluchtreflex ergriff sie beide, doch er gewann zuerst die Kontrolle.

»Alles in Ordnung«, raunte er und kraulte das lockige Haar. Es fühlte sich so weich an, so warm, so sinnlich. Sein Atem wurde schwerer. Mit beiden Händen begann er, den Körper zu betasten. Immer wieder den Hals, den Nacken, auch den Rücken. Nur zaghaft näherte er sich der Brust, einen Zentimeter vor, zwei zurück, dann ein Stück weiter. Er konnte spüren, dass nicht nur sein Herz einem schnelleren Rhythmus folgte. Auch wenn er nicht wissen konnte, wie sich eine Erregtheit außerhalb des eigenen Körpers anfühlen mochte: Er war überzeugt, dass seine Berührungen die gewünschte Wirkung zeigten. Der Augenaufschlag. Der heiße Atem. Das Pochen. Wieder fuhr er mit dem Finger über die ausgeprägte Halsschlagader. Da war es. Es strömte schnell, er stöhnte auf.

Mit vorsichtigem Druck testete er, ob er das Rauschen spüren konnte. Sofort durchzuckte ein Krampf den Körper, der Kopf wollte nach oben schnellen, doch er drückte mit der anderen Hand dagegen.

»Schsch!«, mahnte er. »Vertrau mir.«

Er drückte fester. Und wie zufällig schob er seine Hand über die Lippen, aus denen heiße Feuchtigkeit hervorstieß. Sie schnappten, verzweifelt, doch seine Finger legten sich wie Schraubzwingen darüber. Seine Hände waren zu groß für das Gesicht, sie deckten alle Atemöffnungen zu. Mit dem anderen Arm hielt er bald die Brust umschlungen, er musste sich ziemlich verbiegen, um den Daumen in den Hals zu bohren. Tief hinein, dorthin, wo es rauschte und strömte.

Bald schon quollen die Augen aus den Höhlen, und der ganze Körper wurde von Krämpfen durchzuckt. Er summte eine Melodie, einen alten Kinderreigen, an dessen Text er sich nicht mehr erinnern konnte. Wartete auf den Augenblick – auf diesen einen Augenblick, in dem das Leben aus den Pupillen schwand. Er wusste, dass er noch ein paar Takte zu summen hatte. Sein Opfer kämpfte heute besonders heftig, nicht so wie die Hühner oder Hasen, mit denen er es sonst zu tun hatte. Ein Bein traf ihn schmerzhaft am Oberschenkel, und um ein Haar hätte er aufgeschrien. Stattdessen drückte er fester, verstummte in seiner Melodie und versenkte seinen Blick in die panikerfüllten Pupillen.

Es musste jede Sekunde so weit sein. Soeben schienen die Gliedmaßen mit dem Erschlaffen zu beginnen. Als Nächstes würde ein heftiger Krampf durch die Wirbelsäule gehen. Und dann …

Mit einer blitzschnellen Bewegung zog er den Daumen zurück. Ließ es noch einmal strömen und rauschen, als würde das hämmernde Herz nun alles angestaute Blut auf einmal durch die Arterie pumpen wollen. Und während er die Lippen und den Kiefer weiterhin in eiserner Umklammerung hielt, fuhr seine Rechte durch die Luft. Die Sonne spiegelte sich auf der blank polierten Klinge, ein greller Lichtreflex traf seine Augen, und nur verschwommen nahm er wahr, wie sich das tödliche Metall durch die Kehle schnitt. Wieder traf ihn ein Tritt, doch diesmal spürte er ihn kaum. Viel zu fasziniert war er von der rubinroten Fontäne, die aus der Halsschlagader spritzte. Ein-, zwei-, dreimal pulsierte es, dann ebbte es allmählich ab. Das Blut traf den verwitterten Basaltstein, der in ihrer Nähe stand. Ein Sühnekreuz aus einem vergangenen Jahrhundert, wie es sie in der Gegend häufiger gab.

Ein Mahnmal für eine verlorene Seele, eine Aufforderung, für sie zu beten.

Ein Ort, an dem der Tod allgegenwärtig war.

Das frische Blut tropfte von dem Kreuz, dessen Kanten sich im Lauf der Zeit immer mehr gerundet hatten. Rote Spritzer, die sich über braune Flecken legten, die vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls rot gewesen waren. Denn an diesem Kreuz nahm er nicht zum ersten Mal ein Leben.

Und er würde es wieder tun.

1

Knock-out.

So musste es sich anfühlen, wenn man k.o. geschlagen wurde. Ein Summen im Kopf, das immer lauter wurde. Der Blick, der so trüb wurde, als zögen direkt vor den Augen undurchdringliche schwarze Wolken auf. Und der Fall, immer schneller, in ein tiefes schwarzes Loch. Bodenlos wie ein Strudel, der ihre Glieder zerfetzte und jedes Quäntchen Energie aus ihrem Körper zog.

Sabine Kaufmann hob den Arm, der sich bleischwer anfühlte, und schob den Schlüssel ins Türschloss der Wohnung, in der sie seit vier Jahren mit ihrer Mutter lebte. Seit Hedis Selbstmordversuch und dem dreiwöchigen Zwangsaufenthalt in der Psychiatrie. Ihre Mutter konnte nicht mehr alleine bleiben, auch wenn es zwischendurch auch lichte Momente gab. Phasen, in denen Hedwig Kaufmann so normal wirkte wie jede andere Frau ihres Alters auch. Der Alltag war geregelt, die Tage in der Tagesklinik, die Abende und Nächte in der gemeinsamen Wohnung. Die Therapiesitzungen und die Pillen. Und zwischendurch immer wieder Aufenthalte in der Psychiatrie. Sabine hatte keine Ahnung, wie sie die letzten Jahre durchgestanden hatte, aufgerieben zwischen der Verantwortung für ihre Mutter und dem Job. Aber sie hatte es geschafft, hatte für Hedwig gesorgt und nebenbei ihre Arbeit als Kriminaloberkommissarin der Mordkommission in Bad Vilbel verrichtet. Und nun …

Sie brauchte drei Versuche, bis der Schlüssel das Schloss traf und sie ihn drehen und die Tür öffnen konnte. Sie trat in den Flur, graues Linoleum und ein muffiger Geruch nach Staub und Schmutzwäsche und den Speckbohnen, die sie am Abend zuvor auf Hedwigs Wunsch hin gekocht hatte. Sie rief nach ihrer Mutter, bekam aber keine Antwort. Unwillkürlich schaute sie auf die Armbanduhr. Sie war zu spät. Normalerweise holte sie ihre Mutter selbst aus der Tagesklinik ab, doch heute hatte sie einen Pfleger gebeten, Hedi nach Hause zu bringen, weil ihr Dienststellenleiter sie am späten Nachmittag zu einem Gespräch erwartet hatte. Dieser verfluchte Konrad Möbs. Fünf Jahre stand sie nun bereits unter seiner Fuchtel, und kaum ein Tag war vergangen, ohne dass er sie spüren ließ, wie wenig er von dem Experiment Mordkommission hielt, das man seiner Polizeistation untergeschoben hatte.

Hatte der Mitarbeiter der Klinik ihre Mutter noch gar nicht gebracht? Hatte er sie wieder mitgenommen, weil Sabine nicht da gewesen war? Oder hatte er sie einfach hier abgesetzt, obwohl er wusste, dass man sie nicht allein lassen durfte?

Sabine Kaufmann öffnete die Tür zum Wohnzimmer und rief erneut: »Mama? Bist du da? Wo steckst du denn?«

Das Wohnzimmer war leer, der Fernseher ausgeschaltet, die Wolldecke ordentlich auf dem Sofa gefaltet. Sabine ging in die Küche. Sie sah sofort, dass ihre Mutter hier gewesen sein musste. Der Wasserkocher stand gefährlich nah am Rand der Spüle. Auf dem Tisch eine halb volle Tasse, aus der ein Faden mit dem Pappschild eines Früchtetees hing. Sabine legte prüfend die Hand an Tasse und Kocher und stellte fest, dass beides kalt war. Sie beschleunigte ihre Schritte. Warf einen Blick ins Schlafzimmer ihrer Mutter, dann in ihr eigenes. Blümchentapete, dunkle Eichenholzmöbel und jede Menge Nippes hier, weiße Wände, Billy Birke und ein zerlesenes Buch auf dem Boden dort, aber keine Hedi. Die Unruhe wuchs und vermischte sich mit dem dumpfen Gefühl zu etwas, das wie ein breiiger Klumpen in Sabines Magen lag.

»Hallo?«

Sie eilte durch den Flur zur Badezimmertür und riss sie auf. Dann ließ sie sich mit dem Rücken gegen den Türrahmen sinken und schloss die Augen. Ihre Mutter war nicht da. Wieder überkam sie bleierne Schwere. Sie fühlte sich unendlich müde.

Sie hatte keine Ahnung, wo sie ihre Mutter suchen sollte. Hedi ging seit Jahren nirgendwo mehr allein hin. Sie machte Ausflüge mit den Betreuern und den anderen Patienten der Tagesklinik, und manchmal ging Sabine mit ihr auf den Wochenmarkt oder in ein Geschäft, um neue Kleidungsstücke zu besorgen, was Hedwig Kaufmann nur widerwillig über sich ergehen ließ. Sie ging nicht gerne vor die Tür, denn sie litt unter unbestimmten Ängsten, eine Folge der Schizophrenie, und seit dem Sommer vor vier Jahren glaubte sie außerdem, dass Sabines Vater, der sie vor mehr als dreißig Jahren im Stich gelassen hatte, um in Spanien oder sonst wo ein neues Leben anzufangen, da draußen auf sie lauerte. Sie hätte niemals das Haus verlassen – es sei denn, sie hatte hier drinnen eine Gefahr vermutet, die ihr noch bedrohlicher erschienen war.

Hatte Sabine die Anzeichen eines schizophrenen Schubs übersehen? Hatte Hedi wieder einmal ihre Tabletten nicht genommen, sondern sie in der Toilette hinuntergespült? Gestern Abend war sie ihr ganz normal erschienen, entspannt und gut gelaunt wie lange nicht mehr. Sie hatten sich gemeinsam eine Musiksendung angesehen, Hits aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren, und Hedi hatte sogar mitgesungen. Hatte sich Sabine fälschlich in Sicherheit wiegen lassen?

Wenn dieser verflixte Konrad Möbs sie doch nur nicht so lange hätte warten lassen. Das Gespräch hätte er außerdem ebenso gut am Vormittag führen können. Schließlich hatte er es längst gewusst. Doch wahrscheinlich hatte er es genossen, sie den ganzen Tag zu beobachten und sich auszumalen, wie sie auf die Nachricht reagieren würde. Vorfreude war bekanntlich die schönste Freude. Seinetwegen war sie jetzt zu spät, und ihre Mutter war weg. Doch selbst das war fast das geringste Problem. In Zukunft würde sie nicht nur unpünktlich sein. Sie würde gar nicht mehr hier sein.

»Die Mordkommission in Bad Vilbel wird aufgelöst«, hatte Möbs ihr verkündet, und sein Lächeln war so strahlend gewesen, dass es keinen Zweifel daran geben konnte, wie er zu ihr stand. Aber die hatte es ohnehin nie gegeben.

»Das Experiment«, Möbs, der mittlerweile zum ungefähr zehnten Mal seinen neunundvierzigsten Geburtstag gefeiert hatte, hatte die immer noch erstaunlich weißen Zähne gebleckt, »ist gescheitert. Zu wenige Morde, selbst für eine einzige Stelle.« Er sah sie bedeutungsvoll an. »Ab dem nächsten Ersten sind Sie freigestellt, bis man über Ihre weitere Verwendung entschieden hat. Das heißt«, sein Blick wanderte zu seinem großen Wandkalender, »Ihnen bleiben hier bei uns noch zehn Arbeitstage. Genießen Sie sie oder nehmen Sie Ihren restlichen Urlaub. Mir ist es gleich.«

Sabine wäre ihm am liebsten ins Gesicht gesprungen. Doch sie hatte nicht einmal den Mund aufbekommen. Es war ein Schlag. Ins Gesicht. Ins Genick. Es hätte sie nicht gewundert, wenn Möbs einen breiten Siegergürtel hervorgeholt und in die Luft gereckt hätte. Er hatte sie schließlich nie haben wollen. Warum, hatte sie bis heute nicht verstanden. Sie nahm ihm doch nichts weg. Außer einem Stück seiner Macht vielleicht. Er war zwar der Dienststellenleiter, doch ihr gegenüber nicht direkt weisungsbefugt. Ihr Chef war und blieb Kriminaloberrat Horst Schulte in Friedberg. Vielleicht hatte der eine Idee, wie es jetzt weitergehen sollte, auch wenn bei ihm derzeit kein anderer Posten frei war. So viel wusste Sabine schon. Schließlich wünschte sich auch Ralph Angersbach, mit dem sie vor vier Jahren gemeinsam das Experiment K10 in Bad Vilbel gestartet hatte, schon lange eine Stelle in Friedberg und bekam sie nicht. Was also dann? Das LKA? Die Kollegen dort hatten im Lauf der Jahre immer wieder einmal angefragt, ob sie nicht Interesse an einem Wechsel hätte. Aber Wiesbaden? Viel zu weit weg von Bad Vilbel. Von ihrer Mutter. Und der letzte Kontakt zum LKA im Zuge einer Ermittlung war auch nicht positiv verlaufen. Man hielt sich dort eben doch für etwas Besseres. Konnte das tatsächlich eine Welt für sie sein?

Sabine Kaufmann stieß sich energisch vom Türrahmen ab. Sie konnte es nicht ändern. Sie musste die Dinge nehmen, wie sie waren. Und jetzt musste sie ihre Mutter finden. Weit konnte sie schließlich nicht sein. Alles andere würde sich zeigen.

Sie zuckte zusammen, als der Gong ertönte, der mit der Türklingel verbunden war. Hedwig hatte darauf bestanden. Kein schlichtes Klingelgeräusch, sondern eine melodische Folge tiefer Töne. Und laut musste der Gong sein, denn Hedwig Kaufmann hörte nicht mehr so gut. Dabei öffnete sie ohnehin nie die Tür, wenn jemand klingelte. Doch mit einer psychisch kranken Frau diskutierte man nicht.

Sabine eilte zur Tür. Vielleicht hatte Hedi nur mit dem Pfleger eine Tasse Tee getrunken und war dann mit ihm noch eine Runde spazieren gegangen, und jetzt lieferte er sie zu Hause ab. Unlogisch, protestierte ihr Polizistinnengehirn. Schließlich stand nur eine Tasse auf dem Tisch. Aber vielleicht hatte der Pfleger keinen Früchtetee gewollt.

Sie quälte ein Lächeln auf ihr Gesicht, drückte die Klinke herunter und riss die Tür auf.

Davor stand nicht ihre Mutter, sondern ihr Bad Vilbeler Kollege Mirco Weitzel, zusammen mit Levin Queckbörner, dem Neuen in der Polizeistation. Weitzel war ein langjähriger Kollege, ein Schönling, wie er im Buche stand, stets geleckt, das Blondhaar akkurat gestylt. Vor vier Jahren hatte sie geglaubt, er wäre an ihr interessiert, doch das hatte sich zum Glück als Irrtum herausgestellt. Queckbörner dagegen sah aus wie ein Schüler, den man in eine Uniform gesteckt hatte. Die schwarzen Haare schauten unordentlich unter der Dienstmütze hervor. Das bartlose Gesicht war rundlich, so wie der ganze Mann schwerfällig und behäbig wirkte. Sabine betrachtete die Kollegen verwundert. Sie hatten sich erst vor einer Stunde verabschiedet, bevor sie zu Möbs gegangen war. Danach hatte sie auf schnellstem Wege die Polizeistation verlassen. Hatte Weitzel bereits erfahren, dass ihre Stelle gestrichen worden war, und war darüber so betrübt, dass er ihr einen persönlichen Besuch abstattete? War er gekommen, weil er sie trösten wollte?

Tatsächlich sahen beide Beamten höchst betreten aus. Weitzel hatte seine Dienstmütze abgenommen und strich seine Haare glatt, obwohl er die mit so viel Wachs behandelt hatte, dass es nichts zu glätten gab, und auch Queckbörner drehte seine Kopfbedeckung unbehaglich in den Händen.

»Mirco? Was ist los?«, fragte sie und spürte, wie ihr Herz zu hämmern begann.

»Wir …«, Weitzel räusperte sich, »… wir haben schlechte Nachrichten, Sabine. Wir haben deine Mutter gefunden.«

»Ist sie verletzt? Hatte sie einen Unfall? In welches Krankenhaus hat man sie gebracht?«, sprudelte es aus ihr hervor.

»Nein.« Mirco Weitzel atmete tief ein. »Nicht verletzt. Sie ist … tot. Und … es war kein Unfall. Sie … hat sich aufgehängt.«

Das war kein Knock-out. Nach einem Knock-out stand man irgendwann wieder auf. Dies hier war der Todesstoß.

Sabine schluckte und konnte den Kloß in ihrer Kehle doch nicht hinunterwürgen.

»Wo?«, brachte sie endlich hervor.

Weitzel machte eine unbestimmte Geste zur Seite.

»Ein Stück abseits der B3 bei Massenheim«, beschrieb er. »Am … am Sühnekreuz.«

»Wo ist Meinhard?«

Nicole Henrich blickte von ihrer Arbeit auf und runzelte die Stirn. Ronja Böttcher war, ohne anzuklopfen, ins Büro gestürmt. Sie trug einen Overall und Gummistiefel, die sie nicht abgetreten hatte. Von der Tür bis vor Nicoles Schreibtisch lagen dunkelbraune Erdkrümel in kleinen Haufen. Ronja hüstelte, als sie es bemerkte.

»Oh. Ups.« Sie wusste, dass die Sekretärin eine Entschuldigung erwartete, konnte sich dazu aber nicht durchringen. Sie konnte diese Brillenschlange nicht leiden. Keine Ahnung von Pferden und auch kein Interesse. Im Gegenteil. In Wirklichkeit, vermutete Ronja, hatte sie Angst vor den großen Tieren. Aber sie war so etwas wie der verlängerte Arm von Carla Mandler. Und genauso führte sie sich auch auf.

Ronja wies aus dem großen Fenster in den Hof. »Da unten steht eine Busladung Rentner und wartet auf eine Besichtigung.« Sie selbst hielt nichts davon. Ein Gestüt sollte Pferde züchten und ausbilden, nicht irgendwelche Leute, die ins Altenheim gehörten – oder, wie die Gruppe, die gerade eingetroffen war, aus einem solchen stammte –, durch die Ställe führen.

Nicole Henrich verschränkte die manikürten Hände auf dem Schreibtisch. Ellenlange, schreiend rot lackierte Fingernägel. Ronja hatte keine Ahnung, wie sie damit tippen konnte. Die Sekretärin blinzelte sie über den Rand ihrer Hornbrille an, die kleinen grauen Augen verengt. Der Dutt, in den sie die schwarzen, von grauen Strähnen durchsetzten Haare gezwängt hatte, war so fest, dass es wehtun musste.

»Meinhard ist nicht da. Du musst die Führung übernehmen.«

Ronja Böttcher schnitt eine Grimasse. Das war das Letzte, was sie wollte. Bei den Kommentaren, die wenigstens einer der Besucher regelmäßig abließ, wenn sie die Begattungsmaschinerie gezeigt bekamen, kam ihr die Galle hoch.

»Können das nicht Luisa oder Yannick oder Adam machen?«

»Die sind beschäftigt«, beschied ihr die Sekretärin. »Luisa mit den Jährlingen, Yannick mit den Zweijährigen. Und Adam ist nach Butzbach gefahren, neue Sättel bestellen.«

»Na toll. Und wieso ist Meinhard nicht hier?«

Nicole Henrichs Gesicht verdüsterte sich. Ihre langen roten Fingernägel trommelten auf der Schreibtischplatte.

»Ich weiß es nicht. Es geht uns auch nichts an.«

Ronja fand sehr wohl, dass es sie etwas anging, wenn der Chef seinen Job nicht machte und sie für ihn einspringen musste, statt ihre eigenen Aufgaben zu erledigen. Immerhin wartete ein halbes Dutzend trächtiger Stuten darauf, dass sie ihre Boxen ausmistete.

Die Sekretärin setzte ein falsches Lächeln auf und griff nach dem Telefonhörer. »Wir können auch die Chefin anrufen und fragen, was wir tun sollen.«

»Schon gut. Ich mach’s.« Obwohl sie seit fast vier Jahren auf dem Gestüt arbeitete, fürchtete sie sich noch immer vor der Frau des Züchters. Dabei hielt sich Carla Mandler meist im Hintergrund und verlor nie ein unfreundliches Wort. Aber ihre Augen waren hart und kalt, und in ihrer Miene lag etwas Unerbittliches. Ronja gab sich alle Mühe, ihr aus dem Weg zu gehen und auf keinen Fall ihr Missfallen zu erregen.

Sie drehte sich auf dem Absatz um und stürmte hinaus. Ohne die Tür zu schließen und natürlich auch, ohne sich um die Fußabdrücke zu kümmern, die sie hinterlassen hatte. Sollte die Sekretärin sich doch einen Lappen besorgen und sauber machen. Doch die würde wahrscheinlich warten, bis das Putzpersonal kam. Dann hatte sie wieder jemanden, den sie herumscheuchen konnte. Als Stellvertreterin machte sie den Besitzern des Gestüts wirklich alle Ehre.

Ronja rannte die Treppe hinunter und stieß die Tür mit dem Milchglaseinsatz auf, die auf den Hof führte. Die kleine Gruppe, die neben dem Bus stand, sah ihr erwartungsvoll entgegen. Ronja unterdrückte ein Seufzen, setzte ein falsches Lächeln auf und rief betont fröhlich: »So, meine Herrschaften. Dann wollen wir mal. Der Rundgang über den Kreutzhof beginnt.«

Sie startete im Stall mit den Fohlen, die noch bei ihren Müttern waren, was den Damen Entzückungslaute entlockte. Die Männer dagegen stellten nüchterne Fragen nach Gesamtbestand, Altersverteilung, Fütterung, Auslauf … Ronja beantwortete alles, so gut sie konnte. Zumindest waren die Themen unverfänglich. Die Zeit für die Zoten war noch nicht gekommen.

Sie gingen weiter zu den Jährlingen, den Zweijährigen und Dreijährigen, zur Koppel, zur Reithalle und zum Sandplatz, wo ihre Kollegen mit Tieren trainierten, und in den alten Innenhof. Die Besamungsstation, beschloss Ronja, würde sie heute einfach auslassen. Stattdessen wies sie die Besucher auf den gemauerten Brunnen hin, der sich vor dem Wohnhaus der Familie in der Mitte eines mit Kopfstein gepflasterten und von etlichen Laubbäumen beschatteten Platzes befand. So modern die Anlage sonst war, hier verspürte man den Flair eines alten Herrenhauses.

»Der Brunnen funktioniert sogar noch«, erklärte sie und betätigte die Kurbel, um den Eimer heraufzuholen. Sofort sprang einer der rüstigeren Herren herbei, um ihr zu helfen. Er hievte den Eimer über den Rand und blickte hinein.

»Na.« Er schnalzte mit der Zunge. »Trinkwasserqualität hat das aber nicht.«

Ronja sah ihn verwundert an. »Das ist Grundwasser«, widersprach sie. »Sauberer geht es kaum.«

Der Mann hielt ihr den Eimer hin. »Schauen Sie doch.«

Ronja blickte hinein und runzelte die Stirn. Das Wasser sah tatsächlich ungewöhnlich aus. Es war nicht so klar wie sonst, sondern hatte einen rosafarbenen Schimmer. Und es schwamm etwas darin. Kurze graue Haare.

»Nanu?« Sie trat an den Brunnenrand und beugte sich über die gemauerte Einfassung. Der Wasserspiegel befand sich vielleicht fünf Meter unter ihr und lag deshalb im Schatten. Trotzdem erkannte sie das Gesicht, das unter der Oberfläche trieb, sofort, auch wenn es aufgedunsen war und die kurzen grauen Haare wie ein Fächer darum herum ausgebreitet waren.

Ronjas Knie gaben nach. Zum Glück war der agile Herr zur Stelle und fing sie auf.

»Na, mein Mädchen«, sagte er sanft, ehe er selbst einen Blick in den Brunnen wagte. »Was gibt es denn so Furchtbares?«

Die Straße zog sich als gewundenes graues Band zwischen Stoppelfeldern und grünen Wiesen hindurch. Der Blick ging über sanfte Hügel, ein buntes Mosaik von Anbauflächen und Mais, der hoch stand. Die Nachmittagssonne tauchte die Landschaft in ein goldenes Licht, doch Sabine Kaufmann hatte kein Auge dafür. Es war, als hätte sich ein grauer Schleier vor ihre Pupillen gelegt.

Ein Stück voraus kamen eilig abgestellte Fahrzeuge in Sicht, ein Rettungswagen, ein Leichenwagen, eine Polizeistreife. Rot-weißes Flatterband umgrenzte die Szenerie. Mirco Weitzel bremste abrupt, als sie die Absperrung erreicht hatten. Er öffnete Sabine die hintere Wagentür, eindeutig zögerlich, wie ihr nicht entging. Natürlich, dachte sie, er will mich schützen. Doch Sabine wollte keinen Schutz. Sie spürte seine Hand, die sich fürsorglich an ihren Ellbogen legte. Schüttelte die Hand ab. Ihre Nerven vibrierten so sehr, dass jede Berührung zu viel war.

»Ich muss das jetzt tun«, sagte sie nur. »Bitte lass mich.«

Weitzel deutete voraus. Dort stand es. Ein verwittertes graues Steinkreuz, etwa hüfthoch und von der Zeit ziemlich angenagt. Einer der Querbalken war abgebrochen, und überall wucherten weiße und grüne Flechten auf dem porigen Stein. Etwas abseits, hinter ungehemmt wuchernden Büschen, ragte eine riesige Trauerweide auf. Ausgerechnet. Ausladende Zweige mit dichtem, sattgrün schimmerndem Laub. An einem der Äste auf der von der Straße abgewandten Seite des Baums, zwischen dem dichten Blattwerk kaum zu erkennen, baumelte ein Stück stabiles Seil, mehrfach um das Holz geschlungen. Darunter lag ein Körper am Boden, bedeckt von einer weißen Plane, umgeben von aufgeweichtem, vermoostem Erdreich. Angst und Hoffnung griffen gleichermaßen nach ihr. Vielleicht handelte es sich ja um einen Irrtum. Es war gar nicht ihre Mutter.

»Ich will sie sehen.«

Sabine trat entschlossen auf die Abdeckung zu. Der Notarzt, der daneben stand, warf Weitzel einen fragenden Blick zu. Hielt auch er es für eine schlechte Idee, dass ausgerechnet sie …? Wussten alle Anwesenden mit absoluter Sicherheit, dass sich unter der Plane tatsächlich ihre Mutter befand?

Weitzel machte eine zustimmende Geste, der Arzt hob die Kunststoffdecke an und schlug sie zurück.

Sabine schloss die Augen. Ihr Magen hob sich, und in ihrer Speiseröhre stieg ein saures Brennen auf. Sie wandte sich ab und presste sich die geballte Faust vor den Mund. Sie hatte nur eine Sekunde lang hingesehen, doch das Bild leuchtete hinter ihren geschlossenen Lidern. Hedwig, mit weit aufgerissenen Augen, geöffnetem Mund und heraushängender Zunge. Petechien, punktförmige Einblutungen, und ein blau aufgedunsenes Gesicht. Und um den Hals, wie eine blutrote Perlenkette, die Strangmarke.

Niemand, dachte Sabine, sollte einen Menschen, den er liebte, so sehen müssen. Und bevor sie in die gähnende Leere stürzte, die schon die ganze Zeit über bedrohlich unter ihr lauerte, flüchtete sie sich in rationale Gedanken. In Fragen, die ihr als Ermittlerin in den Sinn kamen und nicht als Tochter.

Weshalb hatte Hedwig das getan? Und weshalb ausgerechnet jetzt? Hatte sie wieder Stimmen gehört? Stimmen, die ihr eingeflüstert hatten, sie müsse diesen Weg wählen? Die sichere Variante, nachdem es vier Jahre zuvor mit den Tabletten nicht funktioniert hatte? Und gab es einen Bezug zum Sühnekreuz?

Was war das überhaupt für ein Ding? Sabine war schon unzählige Male an dem mannshohen Steinkreuz vorbeigefahren, hatte sich aber nie Gedanken darüber gemacht.

Mirco Weitzel stand plötzlich neben ihr. »Ich habe das nachgeschlagen«, berichtete er, als habe er ihre Gedanken gelesen. »Man hat diese Sühnekreuze früher errichtet, um an einen Mord oder Totschlag zu erinnern. Man soll da für die Seele des Verstorbenen beten, weil er so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde und keine Sterbesakramente erhalten hat. Das Errichten des Steinkreuzes war Teil der Buße. Der Täter oder seine Familie haben es aufgestellt.« Er nahm die Dienstmütze ab und richtete die Haare, an denen es nichts zu richten gab. »Dieses hier steht seit etwa zweihundert Jahren. Die Legende behauptet, dass ein Mann seinen Nachbarn erschlagen hat, weil der seiner Tochter ein Kind gemacht hat.«

Sabine Kaufmann schluckte schwer. Gänzlich unwillkommene Ideen schossen ihr urplötzlich durch den Kopf. Fragen, die aus dem finsteren Abgrund krochen. Die sich ihr als Tochter stellten und nicht als Ermittlerin. Vor ein paar Jahren hatte Hedwig behauptet, dass ihr Ex-Mann sie verfolge. Dabei hatte sich dieser – er war zugleich Sabines Erzeuger – schon vor einer Ewigkeit nach Spanien abgesetzt. Er hatte nie wieder eine Rolle gespielt. Konnte es sein, dass er niemals weggegangen war? Dass Hedwig ihn aus dem Weg geräumt und wo vergraben hatte? Hatten sie deshalb die Bilder verfolgt, ihre Schizophrenie ausgelöst? Hatte sie deswegen vor vier Jahren in ihren Wahnvorstellungen geglaubt, Sabines Vater stünde auf der anderen Straßenseite und sähe zu ihr herüber? Hatte sie aus diesem Grund versucht, sich umzubringen? War sie aus dem Leben geschieden, weil sie mit ihrer Schuld nicht länger leben konnte?

Aber das war dummes Zeug. Ihre Mutter war krank gewesen. Schizophrenie brauchte keinen Auslöser. Sie versteckte sich in den Genen und kam irgendwann zum Vorschein. Sie machte aus gesunden Menschen psychische Wracks. Pflanzte ihnen Ängste und Halluzinationen ein. Trieb sie dazu, Dinge zu tun, die sie nicht hatten tun wollen. Und die Krankheit hatte begonnen, ehe ihr Vater sie verlassen hatte. Genau das war ja der Grund gewesen, weshalb er abgehauen war. Weil er sich nicht länger mit ihren Stimmungsschwankungen und ihrer Trunksucht herumschlagen wollte. Das hatte er seiner damals zwölfjährigen Tochter überlassen.

Sie wandte sich an Weitzel. »Wo lasst ihr sie hinbringen?«

Der Uniformierte sah sie mitfühlend an. »Wohin schon? Gießen. Die sind zuständig. Weißt du doch.«

Sabine hatte das Gefühl, als griffe eine eisige Hand nach ihrem Herzen. Sie wollte schreien, doch ihre Kehle war wie zugeschnürt. Alles, nur das nicht. Nicht ihre Mutter auf dem Tisch von Professor Hack. Er mochte eine Koryphäe sein, aber sie wollte keine Obduktion. Keinen Zyniker mit morbidem Humor, der ihre Mutter aufschnitt.

»Können wir sie nicht zum Bestatter bringen?«

Weitzel zog unbehaglich die Schultern hoch. »Geht nicht ohne den passenden Totenschein. Und den haben wir nicht. Der Arzt«, er ruckte mit dem Kinn in Richtung des Rettungsarztes, »hat nicht natürlicher Tod angekreuzt. Musste er ja auch. Die Strangulationsmarke ist nicht zu übersehen.«

Sabine Kaufmann nickte. Sie wusste das ja alles. Es war schließlich ihr Job. Der Wind frischte auf und trug den Geruch von Gülle herüber, die irgendwo auf den frisch eingesäten Feldern ausgebracht worden war, und eine neue Welle der Übelkeit rollte über Sabine hinweg. Sie blickte wieder zu Mirco Weitzel. »Bringst du mich nach Hause?«

»Klar.«

Sabine stakste vor ihm her zum Streifenwagen.

Zu Hause. Wo war das überhaupt? Was war es?

»Da muss aber eine Menge gemacht werden.« Die Frau in dem schlammfarbenen Kleid, Endsechzigerin mit billiger Dauerwelle, betrachtete abschätzig die Kücheneinrichtung. Hängeschränke mit Buchenfurnier, hier und da abgeplatzt, die Spüle mit einstmals weißer, jetzt vergilbter Emaille mit etlichen Kratzern und Sprüngen, Kacheln zweifelhafter Farbe und der dunkle Schlund der wieder einmal defekten Spülmaschine. Nicht besonders schön, allerdings auch kaum weniger beklagenswert als die Miene der Frau: wässrige Augen, missfällig gekräuselte Nase und Mundwinkel, die so weit herunterhingen, dass sie wie Halbmonde das Kinn umrahmten. Der Mann hinter ihr – blass, hager und mit einem mausgrauen Anzug angetan – nickte wie eine Aufziehpuppe. »Die Kacheln gehen gar nicht. Und die Spüle muss erneuert werden.«

Ralph Angersbach schwitzte. Er wollte hier weg. Er mochte die Frau nicht. Aber sie war der letzte Rettungsanker. Eigentlich hatte er das Haus verkaufen wollen. Er hatte es im Grunde nie gewollt, nicht einmal von dessen Existenz gewusst. Dann war seine Mutter gestorben, eine Frau, die er zeit seines Lebens nicht wirklich kennengelernt hatte. Sie hatte zwar mehrere Kinder empfangen, von den unterschiedlichsten Männern, aber das war nicht auf einen starken Mutterwunsch zurückzuführen, sondern vielmehr auf Nachlässigkeit in Sachen Verhütung. Ein verkorkstes Leben, in dem für Ralph nie Platz gewesen war. Stattdessen Kinderheim, Pflegefamilie, immer auf der Suche nach den eigenen Wurzeln. Aber dann, nach ihrem Tod, drängte sie ihm diese alte Immobilie auf. Als wolle sie ihm nach all den Jahren doch noch ein Zuhause geben. Doch die Sache hatte, wie nicht anders zu erwarten, einen Haken. In dem Haus in Okarben lebte ein Teenager, eine Halbschwester, von der Ralph bis dahin nichts gewusst hatte. Der letzte Sprössling seiner Mutter. Rebellisch und giftig wie ein verzogener Stubenkater, damals, vor vier Jahren, mit sechzehn Jahren. Zu viel Alkohol, zu viel Marihuana und die falschen Freunde. Mittlerweile war Janine zwanzig, hatte ihren Realschulabschluss nachgeholt und leistete ein soziales Jahr ab, um sich beruflich zu orientieren. Das fand er gut. Dass dieses soziale Jahr in einem Jugendknast in Berlin stattfand, weniger. Aber Janine war schon immer extrem gewesen. Und sie hatte rausgewollt. Außerdem war sie volljährig, und er konnte ihr nichts mehr vorschreiben. Jedenfalls würde sie nicht nach Okarben zurückkehren. Und er selbst brauchte das Haus auch nicht.

Nach dem ersten Jahr des Experiments hatte man die neu geschaffene Mordkommission in Bad Vilbel auf eine Stelle reduziert. Auf die von Sabine Kaufmann. Und er selbst war nicht, wie er es sich gewünscht hatte, nach Friedberg abkommandiert worden, sondern zurück an seine alte Dienststelle nach Gießen. Dort hatte er auch eine Wohnung, nahe dem Polizeipräsidium in der Ferniestraße. Sehr praktisch. Trotzdem war er jedes Wochenende gependelt. Janine hatte nicht nach Gießen umziehen wollen, auch wenn Okarben sterbenslangweilig war. Aber es war ihr Elternhaus. Mutterhaus. Der Vater war genauso wenig für sie da gewesen wie derjenige von Ralph für ihn. Und mit der S-Bahn war es nicht weit bis nach Frankfurt. Das war eine Stadt, in der man etwas unternehmen konnte, fand Janine. Gießen dagegen …

Doch jetzt war Janine in Berlin, und er würde wahrscheinlich auch langfristig nicht auf eine Stelle in Friedberg kommen. Deshalb hatte er versucht, das Haus zu verkaufen. Der Makler, der es sich angesehen hatte, hatte ein Gesicht gemacht, als hätte er plötzlich Zahnschmerzen. Ralph hatte weitere beauftragt, doch das Ergebnis war dasselbe geblieben. Ansprechendes Objekt mit Gestaltungspotenzial, hatte es in den Anzeigen geheißen. Zu Deutsch: heruntergekommene Bruchbude mit verwildertem Garten und jeder Menge Renovierungsbedarf. Die wenigen Interessenten, die gekommen waren, hatten schnell abgewinkt. Dabei verkauften sich Immobilien in unmittelbarer Nähe des Rhein-Main-Gebiets doch praktisch wie von selbst. Und dann Okarben. Zentral, aber vergleichsweise ruhig. Bundesstraße und S-Bahn-Anschluss. Und so heruntergekommen war es nun auch wieder nicht, fand Ralph. Doch was nutzte es ihm? Blieb also nur, das Haus wenigstens zu vermieten. Denn auf die Dauer waren die Kosten für eine Mietwohnung und ein Haus für den Geldbeutel eines Kriminaloberkommissars deutlich zu viel.

»Es wird natürlich alles frisch tapeziert, bevor Sie einziehen«, versprach Ralph, auch wenn er nicht die geringste Ahnung hatte, wann und wie er das tun sollte. Von Lust ganz zu schweigen. »Und die Spüle mache ich Ihnen auch neu.«

»Ja … dann …« Die Schlammfrau zog die Worte in die Länge wie zähen Kaugummi.

Ralph riss der Geduldsfaden. »Nehmen Sie’s, oder lassen Sie’s sein«, polterte er. »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.«

Die Mundwinkel der Frau sanken noch weiter herunter, dabei hätte Ralph geschworen, dass das unmöglich war. Der Mann dagegen kniff die Lippen so fest zusammen, dass sie zu verschwinden schienen und er aussah wie ein zahnloser Greis.

»Na, junger Mann«, tadelte die Frau, was Angersbach für eine Sekunde versöhnte. Jung nannte man ihn schon seit vielen Jahren nicht mehr, auch wenn er mit sechsundvierzig noch nicht alt war. Nur irgendwo dazwischen, im lebensaltertechnischen Niemandsland.

»Was haben Sie denn so Wichtiges zu tun?«

»Arbeit«, erwiderte er knapp. Dabei hatte er sich den Tag freigenommen, um endlich das Problem mit diesem Haus zu lösen.

»So?« Die Frau betrachtete erst ihn, dann die Küche und schließlich noch den dunkelgrünen und mittlerweile deutlich in die Jahre gekommenen Lada Niva, der vor dem Haus parkte. Hilfsarbeiter, Tagelöhner, Tagedieb, schien es hinter ihrer Stirn zu rattern. Ralph hätte beinahe seine Polizeimarke aus der Hosentasche gerissen und vor ihrer Nase geschwenkt. Stattdessen zog er sein Handy hervor, das sich mit einem Vibrieren bemerkbar machte.

»Ja? Angersbach hier«, meldete er sich. Im nächsten Moment schenkte er der braunen Frau und ihrem mausgrauen Mann keine Beachtung mehr. In einem Brunnenschacht auf dem Gestüt Kreutzhof in Wetterbach, direkt an der Straße zwischen Muschenheim und Bettenhausen gelegen, war eine Frauenleiche entdeckt worden. Von Gießen aus wäre der Weg kürzer, doch auch von hier waren es nur etwa dreißig Kilometer. Eine Strecke, wie er sie seit fast fünf Jahren beinahe täglich fuhr.

»Ich bin schon unterwegs«, sagte er. »Wartet auf mich.« Erst jetzt bemerkte er, dass ihn die Frau im schlammgrauen Kleid neugierig anstarrte. »Entschuldigung, ich muss los. Ein Leichenfund.«

Die Mundwinkel der Frau wanderten nach oben. »Sie sind Polizist?«

»Regionale Kriminalinspektion Gießen, Kommissariat elf, Gewalt-, Brand- und Waffendelikte«, spulte er den üblichen Text ab.

In die Augen der Frau trat ein Leuchten. »Wir nehmen das Haus«, erklärte sie, ehe ihr Mann etwas einwenden konnte.

Ralph schob die beiden aus der Tür. »Prima. Ich melde mich in den nächsten Tagen wegen des Vertrags.«

Er drehte den Schlüssel im Schloss, lief zu seinem Lada und kletterte auf den Fahrersitz. Zum Glück sprang der Motor auf Anhieb an, wenn auch mit einem etwas asthmatischen Keuchen. Er war ja auch nicht mehr der Jüngste. Ralph grinste verhalten. Es hätte ihn doch geärgert, wenn der glanzvolle Abgang von einem Wagen, der nicht ansprang, zerstört worden wäre.

2

Zwei uniformierte Kollegen von der Polizeistation Grünberg waren bereits vor Ort und hatten alles Notwendige veranlasst: die Spurensicherung informiert, ein Bergungsteam und einen Arzt angefordert und den Bereich um den steinernen Brunnen im Innenhof des Gestüts Kreutzhof mit rot-weißem Flatterband abgegrenzt. Dahinter stand eine Rentnergruppe, zusammen mit einer jungen Frau mit rötlich braunen Haaren in Arbeitskleidung, einem dunkelgrünen Overall, auf dessen Brusttasche ein Emblem mit einem Pferd prangte, und grünen Gummistiefeln. Auf der gegenüberliegenden Seite der Absperrung warteten drei weitere Personen, zwei ähnlich gekleidet, die dritte, eine schlanke Frau mit strengem Dutt und schwarzer Hornbrille, in einem grauen Kostüm und hochhackigen Stiefeln, die auf dem Hof fehl am Platz wirkten.

Ralph Angersbach trat zu den Kollegen, die er vom Sehen kannte, beide schon älter, der eine mit grauen Haaren, der andere neuerdings offenbar mit Glatze, soweit man das unter der Dienstmütze erkennen konnte. Er begrüßte sie und hörte sich an, was man bereits wusste: »Die Tote heißt Carla Mandler, geborene Sommerlad. Siebzig Jahre alt, gemeldet hier auf dem Kreutzhof in Wetterbach. Verheiratet mit Meinhard Mandler, neunundsechzig Jahre.«

Angersbach nickte. »Ist der Ehemann schon informiert?«

»Nein. Wir konnten ihn nicht erreichen. Wir haben die Angestellten befragt. Sie haben Herrn Mandler seit Tagen nicht gesehen. Der Ältere von den Stallburschen meint, er ist auf einer Pferdeausstellung in Südspanien, auf der Suche nach einem neuen Zuchthengst.«

»Hat er kein Handy?«

»Doch. Aber da geht nur die Mailbox dran.«

Angersbach angelte einen zerfledderten Block aus seiner Tasche und machte sich Notizen. Um den Ehemann würde er sich später kümmern. Er sah zu dem Bergungsteam hinüber, dann zu den Schaulustigen, die sich seit seinem Eintreffen keinen Zentimeter weit bewegt hatten.

»Können Sie das Publikum bitte anweisen, zu gehen?«, raunte er einem der Polizisten zu. Achselzuckend machte der sich daran, die Schaulustigen zu vertreiben. Mit mäßigem Erfolg, doch damit hatte der Kommissar gerechnet. Zumindest hatte er es versucht. Wenigstens zückten sie keine Smartphones, er hatte in dieser Hinsicht schon so manches erlebt. Diskretion und Anstand schienen spätestens seit Social Media endgültig gestorben zu sein, zumindest bei einem erschreckend hohen Bevölkerungsanteil.

Ralph platzierte sich so gut es ging im Sichtfeld der Gaffer, um es ihnen so schwer wie möglich zu machen, wenn man sie schon nicht loswurde. Dann wartete er auf das, was die Kollegen von der Bergung zutage fördern würden. Einer der Männer hatte sich in den Brunnen abseilen lassen und ein Transporttuch unter den Körper der Toten geschoben, das mithilfe von Seilen nach oben gehievt wurde. Zwei Kollegen hoben den Leichnam über den gemauerten Brunnenrand und legten ihn auf eine Plane, die sie auf dem Pflaster ausgebreitet hatten. Angersbach trat näher, um sich die Tote anzusehen. Es war eine schlanke, fast schon magere Frau mit kurzen grauen Haaren, die aber dennoch kräftig wirkte. Bekleidet war sie mit Reithosen, Stiefeln und einer dicken Jacke. Aus Haaren und Kleidern tropfte Wasser auf die Plane. Gesicht und Hände waren aufgedunsen und schrumpelig, der Mund weit aufgerissen, die Augen geöffnet und wässrig. Vermutlich hatte sie schon einige Zeit im Brunnen gelegen.

»Waschhaut«, bestätigte der Arzt, der sich neben den Leichnam gekniet hatte. »Liegezeit im Wasser zwischen zwölf und vierundzwanzig Stunden, grob geschätzt.«

Angersbach hob unbehaglich die Schultern. Von Professor Hack, dem Gießener Rechtsmediziner, wusste er, was passierte, wenn ein Körper längere Zeit in einem Gewässer verweilte. Wasser und Kälte bewirkten die typische Blässe der Leiche, bei frischen Leichen entdeckte man auch Gänsehaut, aufgerichtete Brustwarzen und – bei männlichen Toten – geschrumpfte Genitalien. Schon nach kurzer Zeit setzte die Herausbildung der sogenannten Waschhaut ein: die typische Quellung und Runzelung der Oberhaut, beginnend nach etwa drei Stunden an den Fingerkuppen und Zehenspitzen. Es folgten, nach etwa sechs Stunden, die Hohlhand und die Fußsohle, bis sich schließlich am gesamten Körper die Oberhaut in Fetzen von der Lederhaut ablöste. Nach drei bis sechs Wochen ließ sich die Haut an Händen und Füßen samt Nägeln abziehen wie Handschuhe und Socken. Angersbach war froh, dass es ihm bisher erspart geblieben war, sich diesen Vorgang bei einer Obduktion ansehen zu müssen. Aber die Vorstellung allein reichte aus, um die Kälte und die Gänsehaut am eigenen Leib zu spüren.

Er schüttelte sich kurz, um das widerwärtige Gefühl loszuwerden. »Todesursache?«, fragte er.

Der Arzt deutete ein Schulterzucken an. »Auf den ersten Blick keine äußeren Verletzungen.« Er öffnete die Jacke der Verstorbenen. Knöpfte erst die Weste der Toten auf, dann die Bluse, die sie darunter trug. Ein hautfarbener BH kam zum Vorschein. Der Arzt hakte ihn auf und entfernte ihn. Die Brust war klein und schlaff, die Haut ebenso verschwollen und schrumpelig wie im Gesicht und an den Händen. Und unterhalb des Halbmonds der linken Brust befand sich ein kleines, rosa schimmerndes Loch. Der Arzt betastete es. »Sieht aus wie ein Messerstich.«

»Also kein Unfall?«

Der Arzt schaute bedeutungsvoll zur Brunneneinfassung. »Das hatte ich ohnehin nicht angenommen. Oder halten Sie es für wahrscheinlich, dass eine erwachsene Frau aus Versehen in einen Brunnen von vielleicht eineinhalb Metern Durchmesser fällt? In den Brunnenschacht auf ihrem eigenen Hof überdies?«

»Kaum.« Angersbach holte tief Luft. Er wollte diesen Fall nicht. Und vor allem wollte er ihn nicht allein bearbeiten. Weshalb war kein Kollege aus dem Präsidium in Gießen dazugekommen? Er fischte sein Smartphone aus der Hose und tippte auf eine Kurzwahl. Magen-Darm-Grippe, erfuhr er gleich darauf. Das halbe Revier war krank. Man würde ihm keine Verstärkung schicken können. Er musste allein zurechtkommen. Wütend schob er das Gerät zurück in die Tasche.

Andererseits war es ihm im Grunde recht. Es gab in Gießen keinen Kollegen, mit dem er gern zusammenarbeitete. Nicht mehr, nachdem er vor vier Jahren zusammen mit Sabine Kaufmann ermittelt hatte. Dabei hatte er am Anfang gedacht, sie beide würden sich niemals zusammenraufen. Diese kleine, energische, einfühlsame Frau. Und er, der grobe Klotz. Aber dann hatte es doch funktioniert, hatte sich eingespielt. Sie waren ein richtiges Team geworden, bis man ihn zurück nach Gießen versetzt hatte. Danach hatten sie sich aus den Augen verloren. Warum eigentlich? Gut, er hatte eine Menge mit seiner Halbschwester Janine zu tun gehabt, die fest entschlossen gewesen war, sich ihr junges Leben komplett zu versauen. Und Sabine hatte sich um ihre Mutter kümmern müssen, mit der sie nach deren Suizidversuch zusammengezogen war. Doch trotzdem. Warum hatte er sie nicht wenigstens mal angerufen? Hatte er befürchtet, dass sie ihn zurückweisen würde? Aber so war es ja oft. Man verpasste den richtigen Moment. Und dann war es zu spät.

Er dankte dem Arzt, wies die uniformierten Kollegen an, dafür zu sorgen, dass der Leichnam nach Gießen in die Rechtsmedizin geschafft wurde, und fragte, wer die Tote entdeckt hatte.

»Die Rothaarige da drüben«, erfuhr er. Der Beamte nahm seine Mütze ab und fuhr sich mit einem großen und nicht mehr ganz sauberen Taschentuch über die Glatze. Ralph hatte richtig getippt. Der Glatzköpfige setzte die Kopfbedeckung wieder auf und deutete auf die Frau im dunkelgrünen Overall. »Sie heißt Ronja. Ronja Böttcher.«

Ralph ging zu ihr hinüber und stellte sich vor. Die Rentnergruppe scharte sich enger um sie.

»Lassen Sie uns ein paar Schritte gehen«, schlug Angersbach vor und marschierte über den gepflasterten Hof auf das herrschaftliche Haus zu. Erst jetzt nahm er es richtig wahr. Ein zweistöckiger Bau aus dicken Bruchsteinen, die mit Alterspatina überzogen waren. Türen und Fenster von dicken Holzbalken umrahmt, dunkles Fachwerk dazwischen. Alle Holzelemente tiefbraun, offenbar erst kürzlich abgeschliffen und gestrichen. Das Reetdach, für diese Gegend eher ungewöhnlich, schimmerte golden, nicht mehr so hell und steril, wie es ein brandneues tat, aber auch nicht so dunkel, wie es bei einem jahrzehntealten der Fall gewesen wäre. Die Hofbesitzer hatten offenbar einiges investiert, um ihr Anwesen in Schuss zu halten. Doch soweit er wusste, verdiente man mit Pferdezucht nicht schlecht.

»Haben Sie hier Ihre Büros?«, erkundigte er sich.

Die junge Frau schnaubte leise. »Das ist das Wohnhaus von Meinhard und Carla Mandler. Die Büros sind vorne, in dem schlichten weißen Gebäude neben dem Parkplatz.«

Hatte er eine Anspannung herausgehört? Vorbehalte gegen die Arbeitgeber? Oder war es nur der Schock, dass sie ihre Chefin tot aufgefunden hatte? Angersbach folgte der jungen Frau über den Vorplatz, der von Stallgebäuden umgeben war, doch sie ging nicht auf das weiße und tatsächlich wenig einladende Bürogebäude zu, sondern ließ sich auf eine der Bänke sinken, die den Platz säumten.

»Wissen Sie, wie das ist, wenn man in einen Brunnen schaut und einem plötzlich so eine furchtbare Fratze entgegenblickt?«, fragte sie. »Ich meine, man erwartet ja, ein Gesicht zu sehen. Das eigene, das sich im Wasser spiegelt. Und dann entdeckt man stattdessen so eine Horrormaske. Ich dachte, mir bleibt das Herz stehen.«

Angersbach betrachtete die junge Frau. Sie wirkte eher robust, nicht so zerbrechlich, wie ihre Schilderung vermuten ließ. Doch wenn Sabine Kaufmann recht hatte, war er auch nicht gerade ein Experte in Gefühlsdingen.

»Was ist Ihnen als Erstes durch den Kopf gegangen? Haben Sie eine Idee, was passiert sein könnte?«

»Nein.« Ronja Böttcher rieb mit den Händen über die Hose ihres Overalls. Dann sprang sie unvermittelt auf. »Ich muss was trinken.«

Sie lief über den Platz zu dem weißen Gebäude, schloss die Tür mit dem Milchglaseinsatz auf und ging über die Treppe nach oben. Angersbach folgte ihr ungefragt. Im ersten Stock öffnete sie eine weitere Tür, und Ralph fand sich in einer Art Bürowohnung wieder, die behaglicher wirkte, als die Fassade hatte vermuten lassen. Durch die offen stehenden Türen konnte er in mehrere Räume mit großen Schreibtischen, gepolsterten Stühlen aus rötlichem Holz und Regalen mit Aktenordnern sehen. Eine weitere Tür führte in eine Küche, ebenfalls rustikal in warmen Holztönen eingerichtet. Ronja Böttcher füllte Wasser in einen blauen Kocher, schaltete das Gerät ein und angelte zwei Becher und ein Glas mit Pulverkaffee aus einem der Schränke. Sie wartete ungeduldig, doch ehe das Wasser kochte, sank sie plötzlich auf einen der Stühle und ließ die Arme hängen.

»Ich habe gehört, was die Polizisten geredet haben«, sagte sie. »Man hat sie erstochen, richtig?«

»Ja.«

»Das kann kein Zufall sein.«

»Wie meinen Sie das?« Ralph nahm sich einen Stuhl und setzte sich der jungen Frau gegenüber.

»In den letzten Monaten … da hat hier immer wieder jemand ein Schaf geschlachtet.«

Unpassenderweise knurrte genau in diesem Moment Ralphs Magen. Er schnitt eine Grimasse.

»Verstehen Sie das nicht falsch. Ich bin Vegetarier«, versicherte er eilig. »Aber die Schafe … dafür sind sie da, oder nicht?« Er dachte an seinen Freund Neifiger, der als Metzger im Vogelsberg arbeitete. Ausgerechnet. Wie kam man als Vegetarier zu einem Kumpel, für den Fleisch Religion war?

»Nein. Das meinte ich nicht.« Ronja Böttcher fuhr sich mit der flachen Hand über das Gesicht. »Nicht geschlachtet. Abgeschlachtet. Jemand hat sich nachts auf die Koppel geschlichen und einem der Tiere die Kehle durchgeschnitten. Es ausgeweidet und dann in seinem eigenen Gedärm liegen lassen. Das war furchtbar. Der Gestank. Und das ganze Blut und der Dreck auf dem weißen Fell.«

Frau Böttcher kam ins Stocken, und Angersbach neigte den Kopf: »Das ist wirklich furchtbar. Haben Sie das gemeldet?«

Sie lachte bitter auf. »Wen interessieren denn schon ein paar tote Schafe?«

»Moment – ein paar?«

»Nun, es ist nicht nur ein Mal passiert. Einmal … einmal war es sogar ein Lämmchen. Gerade mal wenige Tage alt. Die Wolle war noch strahlend weiß. Und dann … Wissen Sie, was ein Drillingslämmchen ist? Wenn ein Schaf Drillinge bekommt, ist eines der Lämmer zum Sterben verdammt. Weil die Mutter nur zwei Zitzen hat. Die beiden stärkeren setzen sich durch, und das schwächste bleibt auf der Strecke. Wenn man es retten will, muss man es mit der Flasche aufziehen. Wir haben das gemacht. Es war unser Baby. Und dann war es tot.«

Ralph Angersbach lief ein Schauer über den Rücken. »Sie meinen, jemand treibt ganz gezielt sein Unwesen auf diesem Hof? Er hat mit den Schafen angefangen, und jetzt tötet er die Menschen?«

Unwahrscheinlich, dachte er. Doch seinem Gegenüber schien das anders zu gehen. Große grüne Augen blickten ihn furchtsam an. »Was soll ich denn sonst glauben?«

Angersbach rieb sich das Kinn. »Haben Sie denn eine Idee, wer das getan haben könnte?«

Die junge Frau schaute auf ihre Hände. »Nein.« Sie stand auf, schaufelte Kaffeepulver in die Tassen und gab heißes Wasser dazu. »Nehmen Sie Milch?« Ein Versuch, den Anschein von Normalität zu wahren.

»Ja, bitte.«

Sie schenkte ein, stellte die Becher auf den Tisch und setzte sich wieder.

»Seit wann arbeiten Sie hier?«

»Drei … fast vier Jahre.«

»Tun Sie es gern?«

»Ich liebe Pferde. Und die Schafe. Alle Tiere.«

»Und Ihre Chefin und Ihren Chef? Und Ihre Kollegen?«

»Die Kollegen sind in Ordnung. Na ja.« Sie kräuselte die Lippen. »Bis auf die Henrich vielleicht. Die glaubt, wenn die Chefs nicht da sind, kann sie hier regieren.«

»Die Henrich?«

»Nicole Henrich. Die Sekretärin des Gestüts.« Sie deutete aus dem Fenster. »Die aufgetakelte Tussi da draußen.«

»Ah.« Angersbach nickte. Die Frau, die so gar nicht hierherzupassen schien, war also die Bürokraft des Hofs. »Und mit den Chefs kommen Sie nicht so gut zurecht?«

»Das habe ich nicht gesagt«, fuhr Ronja auf. »Es ist nur … Na ja. Herr Mandler sieht einen immer so komisch an. Er schaut alle Frauen so an. Alle jungen Frauen.«

»So?«

»Na, Sie wissen schon. Als wolle er sie am liebsten an Ort und Stelle ausziehen.«

»Aber er tut es nicht.«

»Keine Ahnung. Mich jedenfalls bestimmt nicht.«

Angersbach musste gegen seinen Willen grinsen. Er hatte doch geahnt, dass sie nicht das schüchterne Mäuschen war, das sie ihm hier vorspielte.

»Und die Chefin?«

»Korrekt.« Ronja Böttcher wollte sich offenbar nicht weiter auf Glatteis begeben. »Aber irgendwie kalt. Man wird nicht warm mit ihr.«

»Können Sie sich vorstellen, wer einen Grund gehabt haben könnte, sie zu ermorden?«

Ronja Böttcher schüttelte den Kopf. »Nein. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor ihr, und ich glaube, die anderen auch. Aber wie gesagt: Sie war korrekt. Manchmal ein bisschen scharf, doch sie hat nie jemanden beleidigt oder schlecht behandelt. Nicht so, dass man sie deswegen umbringen würde.«

»Danke.« Angersbach leerte seinen Kaffeebecher und stand auf. »Ich werde jetzt mit Ihren Kollegen sprechen. Ruhen Sie sich ein bisschen aus. Wenn ich noch Fragen habe, komme ich später wieder zu Ihnen.«

Er trat aus der Küche in den Flur. Aus dem Augenwinkel sah er, wie Ronja Böttcher das Gesicht in den Händen vergrub und zu schluchzen begann. Vielleicht sollte er lieber den Psychologischen Dienst informieren. Selbst ihm hatte der Anblick der Leiche zugesetzt. Für eine junge Frau wie Ronja Böttcher war so ein Erlebnis gewiss nicht leicht zu verkraften. Er würde dafür sorgen, dass man ihr Hilfe anbot.

Die Wohnungstür fiel mit einem lauten Krachen hinter ihr ins Schloss. Mirco Weitzel hatte mit hineinkommen wollen, doch sie hatte ihn barsch zurückgewiesen. Zu barsch? Er hatte es nur gut gemeint. Doch ihr fehlte die Energie, sich darum zu kümmern. Sie schwankte durch den Flur, als wäre das Haus ein schlingerndes Schiff, dabei war sie selbst es, die das Gleichgewicht verloren hatte. Ihre feuchten Handflächen hinterließen dunkle Abdrücke auf der Blümchentapete, als sie sich abwechselnd rechts und links abstützte. Endlich erreichte sie die Wohnzimmertür, stieß sie auf und stolperte hindurch. Sie ließ sich in den alten braunen Ohrensessel fallen und schlug die Hände vors Gesicht.

Tot. Ihre Mutter war tot. Sie hatte nicht gut genug auf sie aufgepasst. Und jetzt war sie tot.

Warum ausgerechnet die einsame Trauerweide an einem Feldweg unweit der ständig rauschenden Bundesstraße? Warum das Sühnekreuz?

Sie wollte weinen, doch es kamen keine Tränen. Nur die dumpfe Leere hinter ihrer Stirn, das Pochen in ihrem Kopf, das Gefühl, sich aufzulösen. Sie sprang wieder auf, taumelte zur braunen Schrankwand, die Hedwig ausgesucht hatte. Alles war nach ihrem Geschmack eingerichtet worden, die orangebraune Tapete, die braunen Möbel, die Nierentischchen. All die Dinge aus der guten alten Zeit, als Hedwig Kaufmann noch jung und gesund gewesen war.

Sabine öffnete die Tür und nahm die Flasche Wodka heraus, die sie hinter zwei hohen Stapeln mit Videokassetten versteckt hatte. Ihre Mutter hatte ein Alkoholproblem gehabt. Deswegen war es nicht gut, wenn etwas im Haus war. Aber Sabine brauchte dann und wann wenigstens einen Schluck, den sie in ein Glas Orangensaft mischen konnte, sodass Hedwig nichts merkte. Jetzt war sie froh, dass sie die Flasche für den Notfall hier deponiert hatte. Sie drehte den Verschluss, der sich mit einem metallischen Knacken öffnete, setzte die Flasche an und trank.

Der Wodka brannte eine feurige Spur ihre Kehle hinunter bis in den Magen, und Sabine hustete. Sie war keine puren harten Sachen gewohnt. Normalerweise trank sie höchstens ein, zwei Gläser Wein zum Essen, wenn sie mal ausging. Was lange nicht mehr vorgekommen war. Die letzten vier Jahre hatte sie ihre Abende fast ausschließlich in der Gesellschaft ihrer Mutter verbracht. Sie dachte an Petra Wielandt, eine Kollegin aus der Polizeistation in Friedberg, von der sie geglaubt hatte, sie könne eine Freundin werden. Doch sie hatte sich nicht darum gekümmert, hatte die Kollegin abgewimmelt, bis diese ihre Bemühungen eingestellt hatte. Und auch Michael Schreck, früherer Kollege und IT-Experte an ihrem alten Frankfurter Präsidium, einst ihr Lebensgefährte, dann ein guter Freund, war lange fort. Vor drei Monaten war er in die Staaten gegangen, weil man dort, wie er sagte, schon viel weiter war. Jetzt arbeitete er für ein halbes Jahr beim FBI und schrieb ihr alle paar Wochen eine begeisterte E-Mail, in der er von bahnbrechenden Entwicklungen in der IT-Forensik berichtete. Und Ralph Angersbach, der vor vier Jahren ihr Kollege und auch so etwas wie ein Freund geworden war, hatte sie ebenfalls seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Sie hatte sich gemeinsam mit ihrer Mutter abgekapselt. Eine Blase hatten sie gebildet in dieser aus der Zeit gefallenen Wohnung. Jetzt war ihre Mutter tot. Und sie war allein.

Sabine nahm ein Glas aus dem Schrank und ging zurück zum Sessel. Sie warf sich hinein, füllte das Glas bis zum Rand mit Wodka und setzte es an die Lippen. Wenn es noch etwas gab, das den Schmerz vertreiben konnte, dann nur der Alkohol, der die grauenvollen Sinneseindrücke hinwegspülte. Auch wenn sie sich nicht die geringsten Illusionen darüber machte, dass es ihr am nächsten Tag noch schlechter gehen würde. Und dass die Bilder wiederkommen würden.

Als er wieder auf den Hof trat, waren die Spurensicherung und der Leichenwagen eingetroffen. Angersbach ging über den großen Vorplatz und warf einen Blick in eines der Stallgebäude. Im Inneren war Bewegung. Keine Pferde, sondern Kühe, stellte er überrascht fest. Sie drängten sich am Futtertrog. Ein großes, schwarzbraunes Tier stemmte sich mit der Stirn gegen eine metallene Absperrung, die den offenen Stall in zwei Abteile gliederte. Jenseits des Gatters befanden sich, wie Ralph jetzt entdeckte, einige Jungtiere. Offenbar wollte die Kuh zu ihrem Kalb. Das Metallgitter bewegte sich ein Stück zur Seite. Durch den Spalt hätte vielleicht ein Schäferhund gepasst, doch die Kuh zwängte den Kopf hinein und presste sich mit ihrem riesigen Körper gegen den Widerstand. Ralph hätte gewettet, dass sie es nicht schaffen würde, doch irgendwie wand sich die Kuh hindurch und war plötzlich auf der anderen Seite.

»Das macht sie ständig«, sagte jemand neben ihm, und Angersbach fuhr herum.

Vor ihm stand ein kleiner, magerer Mann in einem dunkelgrünen Arbeitsoverall. Kurze, deutlich gelichtete blonde Haare, mit Grau durchsetzt, eine schiefe Nase und ein fliehendes Kinn, nur unzureichend unter einem dürren Ziegenbart verborgen. Ralph erinnerte sich, dass er ihn zusammen mit zwei weiteren Angestellten an der Absperrung um den Brunnen herum gesehen hatte. Er betrachtete das Emblem auf der Brusttasche des Overalls: ein Pferdekopf, der hinter einem Kreuz hervorsah, umrahmt von einem Schriftzug. Gestüt Kreutzhof. Das Kreuz wirkte massiv, die Arme verbreiterten sich nach außen hin. Ein Steinkreuz. Ein Wikingerkreuz. Oder ein Sühnekreuz?

Eines der Kälber lief zu der Kuh, die sich auf die andere Seite geschmuggelt hatte, und schmiegte sich an sie.

»Warum trennen Sie die?«, fragte Angersbach.

»Wegen der Milch.« Der Mann im Overall betrat das Abteil. Er hängte das Metallgitter aus und schob es beiseite. Dann schlang er der Kuh eine kurze Kette um den Hals und zerrte daran. Das Tier ließ sich widerstrebend zurück auf die andere Seite führen. Der Knecht löste die Kette und nahm das Kalb auf den Arm, das der Mutter gefolgt war. Er trug es zurück zu den anderen Kälbern und schob die Metallgatter wieder in Position. Die Kuh trabte auf ihn zu und begann, den Kopf wieder dagegenzupressen. Der Arbeiter zog eine kurze Peitsche aus der Tasche und stieß ihr den Griff ein paarmal in die Seite.

»Hau ab. Mach schon. Geh zu den anderen.«

Die Kuh trottete davon und senkte den Kopf in den Futtertrog. Der Knecht kam zu Angersbach zurück und steckte die Peitsche ein. »Sie muss sich daran gewöhnen.«

Ralph betrachtete das mutterlose Kalb, das mit großen Augen zu den Kühen hinübersah. Ländliche Idylle hatte er sich anders vorgestellt.

»Sie sollten eigentlich bei Ihren Kollegen sein und eine Aussage machen«, sagte er zu dem Knecht.

Der verschränkte die Arme. »Jemand muss die Arbeit machen. Wir können nicht alles stehen und liegen lassen.«

Der Mann sprach so, wie man es hier in Mittelhessen eben tat, doch da war noch ein Beiklang. Eine etwas andere Betonung, ein härterer Zungenschlag. Angersbach zog seinen Notizblock hervor. »Wie heißen Sie?«

»Adam Nowak.«

Ralph musterte noch einmal das weiche Gesicht mit den vollen Lippen. »Pole?«, tippte er.

Die Mundwinkel zuckten nur kurz. »In meinen Papieren steht, ich bin Deutscher. Aber meine Eltern sind aus Polen eingewandert. Dreiundvierzig.«

»Verstehe.« Angersbach kratzte sich am Kinn. »Seit wann arbeiten Sie hier auf dem Kreutzhof?«

»Vierzig Jahre.«

»Vierzig?«

»Mit vierzehn habe ich angefangen, neben der Schule. Wir brauchten das Geld.«

»Dann kennen Sie Frau Mandler gut?«

Der Knecht zuckte mit den Schultern. »Chefin. Korrekt, aber kalt.«

Angersbach machte sich eine Notiz. Dieselben Worte hatte auch Ronja Böttcher benutzt. »Schon immer?«

Nowaks Augen glitten durch den Stall. Die Kuh marschierte bereits wieder zum Gatter, das sie von ihrem Kalb trennte. »Vielleicht war sie früher ein bisschen weniger hart«, sagte er. »Ich kann mich nicht mehr erinnern.«

»Gab es Konflikte? Mit Ihnen? Oder mit anderen Angestellten? Irgendjemand, den sie entlassen hat und der darüber wütend war?«

»Nein. Immer korrekt, sage ich doch.«

»Aber nicht besonders beliebt.«

Der Knecht machte eine unwillige Geste und schickte sich an, sich wieder um die Kuh zu kümmern, die sich erneut zwischen den Gattern hindurch zu ihrem Kalb zwängte. »Streng. Aber fair.«

Ralph hielt ihn fest. »Und die Ehe?«

Der Knecht blickte zu der Kuh. »Okay. Da war alles okay.« Die grauen Augen verengten sich. »Glauben Sie vielleicht, er hat sie umgebracht? Herr Mandler? Der war doch gar nicht hier. Ist schon Anfang der Woche weggefahren, nach Spanien. Wegen dem neuen Zuchthengst.«

»Wann genau war das?«

»Montag? Dienstag? Ich weiß nicht mehr.«

»Ist er geflogen? Mit dem Zug gefahren? Oder mit dem eigenen Wagen?«