11,99 €

Mehr erfahren.

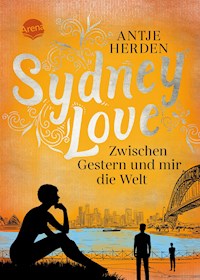

- Herausgeber: Arena Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Endlich frei - doch dann kommt die Liebe ins Spiel Charly will nur noch abhauen, raus aus dem goldenen Käfig ihrer Eltern. Also schneidet sie sich die Haare kurz, besorgt sie sich ein Ticket nach Australien und einen Job - kaum angekommen, stiehlt ihr ein doofer Skater ihre Ersparnisse. Egal, Charly ist wild entschlossen, auch ohne Geld glücklich zu sein: im Park, bei dem geheimnisvollen Musiker mit der Gitarre, oder auf den Ausflügen mit Atlas, dem besonderen Jungen, den sie betreut. Sogar mit dem charmanten Will, der die alte, so verhasste Welt verkörpert, fühlt sie sich wohl. Als sie sich jedoch ernsthaft in den Park-Musiker Josh verliebt und gleichzeitig Will ihr eine glänzende Zukunft verspricht, merkt sie, dass Glück unterschiedliche Facetten hat. Und die Freiheit darin besteht, wählen zu dürfen. Die preisgekrönte Autorin Antje Herden hat einen bewegenden Coming-of-Age-Roman geschrieben. Ein Lesegenuss mit Australien als Sehnsuchtsort, einer unterhaltsamen Erzählstimme und einer prickelnden Dreiecksgeschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 306

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Antje Herden

hat Architektur studiert und ist um die Welt gereist,bevor sie sich als Redakteurin und Schriftstellerin selbständigmachte. Sie hat zwei erwachsene Kinder und lebt inDarmstadt. Eine Vielzahl von Kinder- und Jugendromanenhat sie bereits veröffentlicht und wurde für ihre Arbeitschon mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

Ein Verlag in der Westermann Gruppe

1. Auflage 2022

© 2022 Arena Verlag GmbH

Rottendorfer Str. 16, 97074 Würzburg

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, unter Verwendungvon Fotos von © Shutterstock

E-Book-ISBN 978-3-401-80970-0

Besuche den Arena Verlag im Netz:

www.arena-verlag.de

1. Tag(Montag)

Mein neues Leben soll mit einem Knall beginnen. Das habe ich mir gewünscht.

Doch mit Wünschen muss man vorsichtig sein. Und überaus genau. Denn wenn man sie unklar formuliert, passieren die Dinge auch unklar.

Zumindest weckt dieser Knall mich auf.

Zuvor bin ich wie ein Zombie vor mich hin geschlurft, meinen schweren Rucksack nur halb auf den Schultern, zu erschöpft, um ihn richtig aufzusetzen. Das Metallschild, das mir eigentlich den Weg weisen soll, taucht urplötzlich vor mir auf und ich renne es einfach um. Es landet mit einem Krachen auf dem glänzenden Boden. Jetzt geht es wieder. Zumindest mit dem Geradeauslaufen.

Es ist dreiundzwanzig Uhr des morgigen Tages und ich habe über einundzwanzig ziemlich beengte Stunden im Flieger hinter mir. Mein Zeitgefühl ist mir abhandengekommen.

Mit acht Filmen im Display des Sitzes vor mir holte ich zwei Jahre verpasster Kinobesuche nach. Außerdem aß ich zweimal Hühnchen mit Reis und zweimal Rührei. Einmal mit einem Nürnberger Würstchen und einmal mit furchtbaren sauren Bohnen.

Ich spießte trotzdem jede einzelne von ihnen auf die Plastikgabel und schob sie in meinen Mund.

Irgendwie muss man sich ja auf so einem langen Flug beschäftigen.

»Du solltest das nicht essen«, warnte mich die Frau neben mir.

»Warum nicht?«, fragte ich und schob die letzte noch unzerkaute Bohne in meine rechte Backentasche.

Und warum sagte sie mir das erst jetzt?

Sie drehte sich nach allen Seiten, obwohl da nur ich war.

»Sie mischen Verstopfungsmittel ins Essen«, raunte sie dann.

»Wie bitte?«, fragte ich perplex und spuckte die letzte Bohne wieder aus.

Die Frau neben mir deutete auf die Klapptür direkt vor uns, die in die Minitoilette führte.

»Überleg doch mal! Hier sitzen Hunderte Menschen an Bord. Viele Stunden lang. Stell dir vor, die müssten alle auf die Toilette. Richtig, meine ich.«

Ich wollte mir das gar nicht vorstellen.

Erst recht nicht, weil wir direkt danebensaßen.

Nun laufe ich am Zoll vorbei, denn ich habe nichts anzumelden. Schmuggle keinen Apfel, keine Salami und auch keinen Ableger der geliebten Hortensien meiner Mutter in meinem Rucksack.

Das habe ich auch so in der Einreisebescheinigung angekreuzt. No. No. No. No. Ich bringe nichts Verbotenes auf diesen Kontinent mit.

Keine Drogen.

Keine Waffen.

Keine Pflanzen.

Und auch keine gefährlichen Lebensmittel.

Nur mich und mein bisheriges Leben. Das aber auch irgendwie verboten gehört.

Eine Tür öffnet sich für mich.

Hallo, anderes Ende der Welt!

Hallo, neues Leben!

Nach einem tiefen Atemzug Euphorie schaue ich mich suchend um. Carey hat mir ein Bild von sich geschickt. Ich müsste sie eigentlich erkennen.

Doch unter den wenigen Menschen, die noch auf jemanden warten, sehe ich sie nicht. Hier ist keine blonde Frau mittleren Alters mit korrekt gelegter Frisur und in einem teuren Hosenanzug. Obwohl mir schon klar ist, dass sie zu so später Stunde sicher etwas Bequemeres tragen würde.

Plötzlich breitet sich ein leichter Panikanfall in meinem völlig übermüdeten Körper aus.

Herzklopfen.

Fußkribbeln.

Leichte Übelkeit.

Was ist, wenn Carey mich nicht abholt? Was soll ich dann tun?

Ich kenne hier niemanden. Und ich war noch niemals irgendwo allein. Schon gar nicht am anderen Ende der Welt.

Ich lasse meinen Rucksack auf die Fliesen und mich in einen der Plastikstühle fallen. Atme tief ein. Und wieder aus.

Keine Panik!

Keine Angst!

Nicht vor deinem neuen Leben.

Ich krame mein Handy heraus. Schalte den Flugmodus aus. Acht Nachrichten. Drei davon sind von meinem deutschen Anbieter und informieren mich über Roaming-Gebühren. Fünf hat meine Mutter geschickt.

In den ersten beiden möchte sie wissen, wann ich gedenke, endlich nach Hause zu kommen, das Abendessen stünde auf dem Tisch. Die dritte klingt deutlich beleidigt. Die vierte droht. Die letzte täuscht Sorge vor.

Ich lösche sie alle.

Bin gelandet. Bist du da?, sende ich an Careys Nummer.

Ja. Warte am Ankunftsgate.

Das kann nicht sein, denn da sitze ich auch.

Ich schaue mich noch einmal genauer um.

Eine hübsche Frau mit wild zerzausten blonden Locken, in einem engen ausgewaschenen T-Shirt, einer Adidas-Hose und Flipflops fällt mir ins Auge. Im selben Moment schaut sie in meine Richtung. Ich wage ein zaghaftes Lächeln und ihre Augen weiten sich.

Langsam kommt sie auf mich zu.

»Bist du Charly?«, fragt sie ungläubig.

Ich stehe auf. Ihr Blick verweilt auf meinen zwar kleinen, aber deutlich erkennbaren Brüsten.

»Ja.«

Mehr fällt mir in dem Moment nicht ein. Einfach nur ja.

»Ich dachte, du wärst ein Junge.«

Ich beiße mir schuldbewusst auf die Lippen.

Damit habe ich ehrlich gesagt gespielt. Denn es sollte, nein, es musste schnell gehen. Ich wollte weg.

Nur weg.

Sofort und so weit wie möglich.

Und als Careys Suche nach einem europäischen und männlichen Betreuer für ihren achtjährigen Sohn auf der Workaway-Seite aufploppte, antwortete ich, ohne genauer auf mein Geschlecht einzugehen. Eine Woche zuvor hatte ich mir die Haare auf dem Kopf auf drei Millimeter runterrasiert und mich Charly genannt. Eine Charlotte ließ sich auf dem Selfie für meinen Workaway-Account tatsächlich nicht mehr erkennen.

»Ist es wichtig, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin?«, frage ich nun in der Ankunftshalle.

Es klingt patzig und das tut mir sofort leid. Denn da ist wieder die Angst. Sie könnte mich hier einfach stehen lassen. Immerhin will sie mir für die nächsten drei Monate ihren Sohn anvertrauen. Und ich habe von Anfang an gelogen. Carey fixiert mich mit einem Blick, den ich nicht deuten kann. Bitte sag schon, ist das ein Problem?

Die Frau mit den zerzausten Haaren gefällt mir wirklich gut. Sie wirkt cool und herzlich. Ein Mensch, den ich gerne in meinem Leben hätte.

Obwohl es ja eigentlich um ihren Sohn Atlas geht.

Der Name hat mich im ersten Moment echt irritiert. Ich meine, wer benennt sein Kind nach einem Titanen, der die ganze Welt inklusive Himmelsgewölbe auf seinen Schultern tragen muss? Aber vielleicht war das der Wunsch nach großer Stärke. Oder es war ironisch gemeint.

Trotzdem. Die Welt auf den Schultern zu tragen, ist erdrückend. Selbst wenn es nur die eigene ist. Oder die seiner Familie.

Damit kenne ich mich nur zu gut aus. Schleppte mein Leben lang an einer Last, die mich auf den Boden presste.

Ich habe sie beim Zwischenstopp in Hongkong stehen gelassen.

Das hoffe ich jedenfalls.

Carey zieht ihre linke Augenbraue hoch. Plötzlich lacht sie los. Sie hat ein lautes Lachen, in das man sofort mit einstimmen möchte.

»Nein, das sollte wirklich nicht wichtig sein, ob man männlich oder weiblich ist«, sagt sie und nimmt mich einfach in die Arme. »Herzlich willkommen in Sydney.«

Ich bin etwas überrumpelt. Spontane Umarmungen gab es in meinem bisherigen Leben nicht. Weder von Fremden noch von Familienmitgliedern.

Und plötzlich weiß ich, dass ich mich am liebsten nicht einmal mehr erinnern möchte. Obwohl so etwas natürlich nicht so einfach funktioniert. Dazu braucht es schon echte Verdrängung.

Aber ich will und muss die letzte Verbindung kappen.

Als ich mein Smartphone wieder aus der Tasche hole, sehe ich, dass meine Hand zittert. Verrückt.

Obwohl ich das Alte nicht mehr will und davor fliehe, fällt es mir schwer, es endgültig hinter mir zu lassen. Immerhin kannte ich mich sehr gut darin aus.

Während Carey beherzt nach meinem Rucksack greift und ihn sich auf die Schultern zieht, schalte ich das Smartphone aus und lasse es in den nächsten Mülleimer fallen.

Jetzt ist Charlotte wirklich weg.

Dieses neue Leben gehört Charly.

»Du musst müde sein, Liebes. Lass uns schnell nach Hause fahren«, sagt Carey.

Beinahe kommen mir die Tränen.

Wenn sie wüsste, wie müde ich wirklich bin.

Und dass nach Hause bisher etwas war, wo ich nicht sein wollte.

»Klingt echt gut.« Ich lächele Carey an.

»Andere Seite«, sagt Carey. »Linksverkehr.«

»Ah, stimmt ja.«

Müde taumele ich auf die linke Seite des kleinen Wagens.

Die Fahrt dauert vielleicht zwanzig Minuten. Als Carey in eine schmale Straße einbiegt, kann ich kaum noch die Augen offen halten. Sie schaut mich voller Verständnis an.

»Atlas ist bis morgen Mittag bei seinem Vater. Du kannst dich erst mal ausschlafen.«

»Danke«, flüstere ich erleichtert.

Ich öffne die Wagentür. Schwere feuchte Luft umfängt mich. Sie duftet nach Blüten, Regen und einem Hauch Moder.

Mein Herz macht einen Satz.

Ich habe es geschafft.

Ich bin auf der anderen Seite angekommen.

Während der Planung meiner Flucht schien mir Australien an manchen Tagen noch immer viel zu nah.

Und Sydney ist auch nicht der entgegengesetzte Ort von Hamburg. Das habe ich als kleines Kind mit dem heiligen Globus meines gestrengen Großvaters herausgefunden. Weil ich den dafür von seinem antiken Sockel nehmen musste, habe ich kein Abendbrot, dafür eine Menge Ärger bekommen. Seitdem weiß ich aber, dass genau gegenüber von Hamburg gar nichts ist. Jedenfalls kein Land, keine Insel, nicht einmal ein Eiland. Es ist ein Punkt mitten im Südpazifik. Daneben liegt Neuseeland. Leider regnet es dort sehr viel. In Hamburg sagt man zwar, Regen ist es erst, wenn die Heringe auf Augenhöhe vorbeischwimmen. Ich habe in meinem Leben aber schon zu viele Heringe gesehen.

Ich entschied mich für diese Stadt. Wie so viele andere auch, die nach der Schule erst einmal aufbrechen und losziehen. Bei den meisten meiner ehemaligen Schulkameraden beginnt der große Traum entweder mit Asien oder Australien. Die Tickets nach Thailand buchen die, die unterwegs sein wollen. Nach Sydney fliegen die, die erst einmal in einem Hostel jobben oder sich an einem schönen, aber ungefährlichen Ort ans Reisen gewöhnen wollen.

Ich möchte irgendwo ankommen.

Darüber nachzudenken, ob diese Entscheidung auch irgendetwas mit dem weltberühmten Opernhaus zu tun haben könnte, verkniff ich mir.

Dabei weiß ich ganz genau, dass dieses einzigartige Gebäude hier steht – und eine Verbindung zu meiner alten Welt ist.

In der wäre ich eine berühmte Konzertpianistin geworden und vielleicht auch irgendwann einmal in Jörn Utzons Opera House aufgetreten. Das war mein bisheriger Weg, auf dem ich schon ziemlich weit gekommen bin. Den meine Eltern schon frühzeitig für mich einschlugen, den ich mit all meiner kindlichen Begeisterung weiterging, manchmal stolpernd, meistens rennend. Bis ich bemerkte, dass ich mich irgendwo verloren hatte.

Oder gar nicht erst hatte finden können.

Carey schleppt meinen Rucksack in das schmale Haus.

Ich nur mich selbst.

Über eine steile Treppe, die eher eine Stiege ist, folge ich ihr ins obere Stockwerk.

»Du kannst dir morgen alles in Ruhe anschauen«, sagt sie und öffnet die Tür zu einem Zimmer nach vorn in Richtung der kleinen Straße. Hinter den Vorhängen erkenne ich einen Balkon.

Ein großes Bett mit vielen Kissen. Eine Kommode, eine Kleiderstange, ein riesiges abstraktes Bild an der Wand. Mein neues Reich, das in seiner gemütlichen Bescheidenheit so viel prächtiger ist als der goldene Käfig, in dem mich meine Eltern mit ihrem vielen Geld gefangen hielten.

Bis jetzt.

Ich lasse mich auf das Bett mit der bunten Patchworkdecke fallen.

Carey lacht. »Musst du nicht wenigstens noch mal ins Bad?«

»Nein, ich war im Flughafen auf dem Klo und habe mir da auch die Zähne geputzt.«

Mehr Hygiene würde ich im Moment sowieso nicht hinkriegen.

Ich muss gähnen, bis mir Tränen über die Wangen laufen. Ich greife nach einem der großen Kissen und kuschle mich darauf.

»Soll ich dir die Schuhe ausziehen?«, fragt Carey.

»Das schaffe ich gerade noch«, antworte ich grinsend.

»Gute Nacht«, sagt Carey leise. »Und sehr schöne Träume. Man sagt –«

»Dass die Träume in der ersten Nacht in einem fremden Bett in Erfüllung gehen. Ich weiß.«

»Dann merke sie dir gut.«

Ich fummele an den Schuhbändern herum, bis ich meine Chucks von den Füßen schnicken kann.

Dann stehe ich aber doch noch einmal auf und nehme mir ein frisches T-Shirt und eine Pyjamahose aus meinem Rucksack. Endlich schlüpfe ich unter die Decke und strecke meine Beine aus.

Carey hat die Tür ein wenig offen stehen lassen. Ob aus Versehen oder mit Absicht, weiß ich nicht. Ich kann sie unten im Bad leise rumoren hören. Durch den Spalt dringt Licht.

Es fühlt sich heimelig an.

Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal entspannt und gemütlich eingeschlafen bin.

In den letzten Jahren war Schlaflosigkeit mein ständiger Begleiter der Nächte.

Ich lag wach, obwohl ich unfassbar müde war. Sorgen und Grübeleien drehten ihre Runden in meinem Kopf wie in einem Karussell auf dem Jahrmarkt, den ich als Kind nie besuchen durfte. So etwas Profanes wie Rummelplatzbesuche gab es bei uns nicht.

Gegen meine Schlaflosigkeit versuchte meine Mutter zuerst, mit Meditationsmusik und Kursen in autogenem Training anzugehen. Dann wies sie Lee an, nur noch makrobiotisch zu kochen. Was immer das auch sein sollte. Lee wusste das zum Glück auch nicht und meine Mutter hatte keine Zeit, es zu überprüfen. Lee und ich kochten weiterhin gemeinsam die köstlichsten Gerichte der ganzen Welt. Die Küche und Lee waren meine erste Zuflucht. Und ganz nebenbei lernte ich, richtig gut zu kochen.

Eines Tages stand eine Packung Schlaftabletten neben meinem Bett.

Problem gelöst.

Wahrscheinlich von meinem Vater.

Die Schlaftabletten ließ ich genauso zurück wie meine langen braunen Locken, meinen Steinway, den ich zum zehnten Geburtstag bekam, und alles andere, das meinen Alltag bisher bestimmte.

Nichts davon brauche ich mehr.

Gar nichts. Nicht einmal das Smartphone, das jetzt in diesem Flughafenmülleimer liegt.

Und schon gar nicht meine Kreditkarte. Der Verzicht darauf will mir nicht als Opfer erscheinen. Zwar bin ich in großem Reichtum aufgewachsen, aber das bedeutet nicht, dass ich es nicht ohne schaffe. Auch wenn meine Mutter dazu eine völlig andere Meinung hat.

Nur um meinen geliebten Flügel tut es mir leid. Ich halte meine Hände fest, die automatisch Fingerübungen machen.

Doch als ich die Augen schließe, fühle ich den Schlaf sanft nach mir greifen. Als hätte er schon immer auf genau diesen Moment gewartet.

Der erste Tag in meinem neuen Leben endet mit einem Seufzer der Gemütlichkeit und für einen Augenblick kribbelt echtes Glück in meinen Füßen.

2. Tag(Dienstag)

Am nächsten Morgen weckt mich ein furchtbares Gewimmer.

Jedenfalls vermute ich, dass vor der offenen Balkontür demnächst der Morgen anbrechen wird. Ich habe mein Zeitgefühl noch nicht wiedergefunden und draußen ist es dunkel. Ich muss aber lange geschlafen haben, denn ich fühle mich mega erholt. Eigentlich.

Doch das Grauen hält mich umklammert und in meinen Adern prickelt Adrenalin. Irgendjemand auf der Straße erleidet Qualen und höchste Not. Dem Geräusch nach eine alte Frau oder ein kleines Kind. Nein, zwei oder sogar drei.

Was ist da los?

Wo bin ich überhaupt?

Durch den Türspalt sehe ich, dass jemand das Licht einschaltet.

Carey.

Ich bin in Sydney.

In meinem neuen Leben.

Das scheinbar mit einem grässlichen Mord aufwarten will.

Ich springe aus dem Bett und stoße die Tür zur Stiege ganz auf.

Auf der Treppe bleibt Carey jetzt stehen, ziemlich schlaftrunken und noch zerzauster als gestern.

»Guten Morgen, Liebes. Schon wach? Es wird sicher etwas dauern, bis du dich in der Zeit –«

»Hörst du das?«, falle ich ihr ins Wort. »Da draußen weint jemand. Ganz furchtbar.«

»Wirklich?« Carey schaut plötzlich erschrocken.

Dann stürmt sie an mir vorbei und auf den Balkon hinaus. Lauschend hebt sie den Kopf und schaut dann über das Geländer. Das herzergreifende mehrstimmige Gejammer ist ganz nah.

»Ich kann nichts hören«, behauptet Carey.

Verwirrt blicke ich sie an. Wie kann das denn sein? Noch lauter geht es eigentlich nicht. Die Sterbenden müssen direkt unter unserem Balkon auf der Straße liegen.

Ich wage nicht hinunterzuschauen.

Da zieht Verstehen über Careys Gesicht und ich sehe, dass sie sich ein Lachen verkneifen muss.

»Raben«, presst sie am Lachen vorbei. »Australische Raben. Sie sitzen gerne dort drüben auf dem Dach und künden den Morgen an.«

Die Straße ist nicht breit, vielleicht fünf oder sechs Meter. Das Gebäude gegenüber, die Rückseite einer alten Fabrik, ist ganz nah. Die großen dunklen Silhouetten der Raben hocken wie Vorboten des Bösen auf der Dachkante.

Ein Schauer jagt mir über den Rücken.

»Na, was hast du geträumt?«, fragt Carey mitfühlend.

»Nichts. Überhaupt gar nichts.« Meine Stimme klingt bedauernd, obwohl ich das bis eben gar nicht so empfand. »Ist aber vielleicht auch besser.«

»Leg dich noch ein paar Stunden hin, Liebes. Komm erst mal an, mach dich mit dem Haus vertraut.«

Ich nicke. Das klingt gut. Außerdem fühle ich mich seltsam wackelig auf den Beinen. Zum Glück hatten wir geklärt, dass ich erst morgen mit meinem Job hier anfange. Aber kennenlernen werde ich Careys Sohn schon heute. Ich bin deswegen ziemlich aufgeregt.

»Später wird es sicher warm. Vielleicht magst du einen Spaziergang machen. Ich habe ein paar Dinge zu erledigen, bin aber mittags wieder da. Atlas wird gegen eins von seinem Vater gebracht.«

»Danke«, murmle ich.

Carey schließt meine Zimmertür hinter sich und ich lege mich wieder auf das Bett.

Doch ich bin knallwach.

Von irgendwoher erklingt Klaviermusik. Ich weiß, dass es nichts bringt, mir die Ohren zuzuhalten. Auch nicht, wenn ich resigniert seufze. Ich tue es trotzdem. Beides. Akustische Halluzinationen. Ein Stresssymptom, wie mir Dr. Weimer, unser Familienhausarzt, attestierte. Ich hielt sie für beginnenden Wahnsinn.

Irgendwie hatte ich gehofft, hier würden diese Geräusche einfach verschwunden sein. So wie ich alles andere auch hinter mir gelassen habe.

Man nimmt sich aber immer mit. Mit all seinen Ängsten und Sorgen. Und mit den Erinnerungen. Wirklich verändern kann man sich nur von innen heraus. Egal, wo man ist. Natürlich weiß ich so was eigentlich. Es ist trotzdem enttäuschend.

Ich kenne das Stück. Logisch. Es existiert ja nur in meinem Kopf. Oder als Reiz auf der Hirnrinde. Aber ich kenne es mit jeder Note. Es war das erste, das ich auf dem neuen Flügel spielte. Den hatte ich mir so sehr gewünscht. Hatte um ihn gebettelt und dafür gebetet. Obwohl meine Eltern in Geld schwimmen und auch nicht geizig sind, jedenfalls was materielle Dinge betrifft, bekam ich das Instrument erst zu meinem zehnten Geburtstag. Meinem Vater war es wichtig, dass ich die Verantwortung tragen konnte, die damit einherging. Ein Steinway ist nicht das Mittel für ein Hobby. Und auch kein teures Möbelstück. Auf einem Steinway klimpert man nicht herum. Er ist materialisierte Passion, ein wahr gewordener Traum, Wegweiser eines ganzen Lebens. Ich hatte das verstanden und meinen Eltern versprochen, dass ich alles für die Musik tun würde. Das Versprechen war mir damals nicht schwergefallen. Ich hatte kaum Freunde. Eigentlich nur eine Freundin. Heute weiß ich, dass ich in der Grundschule gemobbt wurde. Damals fand ich in mir noch kein Wort dafür. Auf jeden Fall hatte ich lieber schlimme Bauchschmerzen, als in die Schule gehen zu müssen. Die Musik war mein Ein und Alles. Sie gab mir Trost und Freude. War beste Freundin und alle Abenteuer, die ich mit einer solchen erlebt haben würde. Mein Klavierlehrer kam jeden Tag in unser Haus. Meine Nachmittage gehörten dem Spiel. Irgendwann später wäre ich nur allzu gerne von diesem Weg abgebogen. Doch das ließen meine Eltern nicht zu. In ihren Augen war ich schon zu weit gekommen.

Inzwischen ist es draußen fast hell.

Ich schüttele meine kreisenden Gedanken ab und gehe hinunter ins Bad.

Als ich mich im Spiegel erblicke, erschrecke ich.

Noch immer habe ich mich nicht an meine neue Frisur gewöhnt. Oder besser gesagt an das Fehlen meiner Haare. Sie sind schon wieder einen Hauch nachgewachsen. Ich streiche über meinen stoppeligen Kopf. Es fühlt sich gut an und macht ein seltsames Geräusch. Wie Schilf, durch das der Wind streicht.

Dann muss ich unwillkürlich lachen. Drei große Mückenstiche prangen auf meiner Stirn. Wenn man nachts die Balkontür offen lässt, wird man also nicht nur vom furchtbaren Gejammer der Raben geweckt, sondern auch von hungrigen Moskitos heimgesucht.

Beim Zähneputzen merke ich, wie stark gechlort das Wasser aus dem Hahn ist. Es schmeckt grässlich.

Es ist zum ersten Mal mein eigenes Leben, aber ich muss noch viel lernen, um mich darin zurechtzufinden. Und ich muss mich an einige Dinge auf dieser Seite der Welt gewöhnen.

Nur nicht daran, dass das Wasser der Klospülung andersherum abläuft. Da hat mir jemand Unsinn erzählt.

Jemand aus dem anderen Leben.

Der einzige Mensch der Nordhalbkugel, der weiß, wo ich bin.

Den das aber nicht im Geringsten interessiert.

Plötzlich habe ich ein dumpfes Gefühl im Bauch.

Ich spucke den Zahnpastaschaum aus und spüle mit dem ekligen Wasser nach.

Ein ganzes Jahr lang dachte ich, dass ich verliebt sei. Unglücklich zwar, aber dennoch in täglicher Hoffnung auf Gegenliebe. Ich ahnte, dass es nicht so war. Dass ich Zuvorkommenheit mit Interesse oder gar Verliebtheit verwechselte.

Ich habe ihm eine letzte Nachricht vor meinem Abflug geschickt.

Vielleicht hatte ich gehofft, dass er mich holen würde, bevor der Flieger startete. So eine typische RomCom-Szene eben.

Doch er meldete sich nicht einmal per Whatsapp. Als der Flieger abhob, vergrub ich seinen Namen irgendwo tief in meinen Erinnerungen.

Zuvorkommenheit ist keine Liebe.

Genauso wenig wie Fürsorge.

Ich werde das nie wieder durcheinanderbringen.

Inzwischen bin ich sehr froh, dass er mich nicht daran hinderte zu fliegen.

Wie auch immer der Typ hieß, der leider auf ewig der Mann sein würde, mit dem ich das erste Mal Sex hatte.

Ich erkunde Careys Häuschen. Es ist schmal und lang. Durch die Eingangstür tritt man direkt in einen weiß getünchten Raum mit einem großen Esstisch und acht Stühlen drum herum, alle unterschiedlich. An den Wänden hängen drei gerahmte Fotografien von geheimnisvollen Bäumen. Das nächste Zimmer ist ein gemütliches Wohnzimmer mit einem großen Sofa. Allerdings ist es ziemlich dunkel, da es kein Fenster hat. Von hier kann man entweder nach draußen in einen schmalen Gang treten, der in einen kleinen Garten hinterm Haus führt, oder in die Küche. Dahinter liegt das Bad.

Ich koche mir einen löslichen Kaffee, bevor ich meinen Erkundungsgang fortsetze.

Im oberen Geschoss gibt es drei Räume. Einen etwas größeren mit Balkon zur Straße. Das ist meiner. Und zwei sehr kleine nach hinten Richtung Garten. Einer davon ähnelt in der Einrichtung meinem. Darin steht ein gemütliches Doppelbett, eine Kleiderstange mit sehr eleganten Klamotten und eine Kommode mit einer Leselampe und Büchern darauf.

Das Zimmer daneben ist ein Kinderzimmer. Es ist allerdings dermaßen ordentlich, dass es aussieht, als hätte hier noch nie jemand gespielt. Ich blicke mich verwundert um. Das Bett ist akkurat gemacht, ohne eine Falte oder eine Delle im Kissen. In einem Regal stehen Bücher und Spiele exakt nach Größen und Farben geordnet.

Carey hat mir geschrieben, dass Atlas jedes zweite Wochenende bei seinem Vater sei. Wahrscheinlich nutzt sie seine Abwesenheit, um in seinem kleinen Reich klar Schiff zu machen.

Als ich später auf die Straße trete, umfängt mich feuchte Luft. Carey hatte recht. Es wird warm und ich bin völlig falsch angezogen. Die engen Jeans sind zu dick und der Hoodie erst recht. Ich bleibe unschlüssig stehen.

Doch ich habe keine Lust, zurückzugehen und mich umzuziehen. Obwohl ich mich beim Aufwachen so fit fühlte, spüre ich schon wieder die Müdigkeit nach mir greifen.

Jetlag eben.

Also wende ich mich nach rechts. Einige Häuser weiter knickt die kleine Straße nach links. Zwischen ihr und einer mit Graffiti besprühten Backsteinwand liegen ein liebevoll angelegter Urban Garden mit allerlei Gemüse und Kräutern und daneben ein Spielplatz.

Riesige Feigen- und Eukalyptusbäume spenden Schatten und Hibiskusbüsche tragen tellergroße Blüten. Sie leuchten orange und blutrot in der Morgensonne. Wenn man sich so eine hinters Ohr steckte, wäre man dahinter komplett verborgen.

Hinter dem linken Ohr getragen bedeutet eine Hibiskusblüte, dass man an jemanden vergeben ist. Jedenfalls auf Hawaii.

Ich weiß gar nicht, woher ich das weiß.

Ich lege mich in das kratzige Netz einer großen Tellerschaukel, gucke in den blauen Himmel über mir und stoße mich ab.

Der Wind zerfleddert die silbrigen Blätter des Eukalyptus. Neugierig spähe ich in die hohen Kronen, ob da irgendwo ein Koala einen der weißlichen Äste umklammert. Stattdessen landen zwei Papageien direkt über mir und fangen lautstark an zu schnattern.

Es kommt mir vor, als hätte ich noch nie geschaukelt. Obwohl das nicht stimmt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern.

Das Leben kann so verdammt schön sein.

Einer der bunten Vögel kackt mir auf den Hoodie.

Als eine Mutter mit ihren Kindern lachend das Klettergerüst neben mir entert, stehe ich auf und gehe.

Beinahe kommen mir die Tränen. Ich schlucke sie im letzten Moment hinunter.

Läuft man unsere schmale Straße nach links, landet man irgendwann auf der Redfern Street. Hier ist viel los. Autos brausen vorbei, kleinere Läden und viele Cafés säumen sie. Überall sitzen plaudernde Menschen in der Sonne. Vor sich haben sie Teller mit Eiern, gebratenem Schinken, Avocadoscheiben und knusprigem Weißbrot.

Ich bekomme plötzlich enormen Hunger. Um keinerlei Zweifel daran zu lassen, knurrt mein Magen so laut, dass ich mich erschrocken umsehe.

Eine Frau lacht mich strahlend an. Ich hoffe, sie hat das eben nicht gehört.

Ich suche mir einen klitzekleinen Laden aus, der nur auf die Straße verkauft, wo man sich auf einigen wackligen Stühlen an eine Mauer setzen kann.

Ich bestelle mir ein Breakfast Roll.

»Du bist Deutsche, nicht wahr?«, vermutet der hübsche Verkäufer grinsend, während er das üppig belegte Brötchen röstet.

»Ja«, sage ich.

Es ärgert mich, dass er das heraushört. Die letzten Jahre durfte ich dienstags und freitags zu Hause nur Englisch sprechen. Mein Vater korrigierte ständig meine Aussprache. Darüber vergaß er meist, mir zu antworten. Ich hatte mich zweimal die Woche gründlich vorbereitet und viele Vokabeln gelernt, weil ich ihn unbedingt beeindrucken wollte. Hatte gehofft, dass er mir vielleicht eines Tages etwas Nettes sagen, mit mir ein Eis essen gehen oder mich womöglich mal in den Arm nehmen würde, wenn ich nur endlich das »Th« perfekt aussprechen konnte. Nun hatte all das Üben nicht einmal genügt, um einen Typen in einem australischen Café zu täuschen.

»Schon länger hier?«

»Nein, ganz frisch, ich bin gestern erst angekommen.«

»Wie lange bleibst du?«

»Am liebsten für immer.«

Er lacht. »Sydney ist die schönste Stadt der Welt, da bleibt man gerne etwas länger.«

Er schiebt den Teller über das rissige breite Brett, das ihm als Verkaufstresen dient. »Sieben neunzig, bitte.«

Ich öffne mein Portemonnaie und er bekommt große Augen.

»Himmel, hast du keine Kreditkarte?«, raunt er. »Damit kannst du hier überall tappen. In Sydney brauchst du kein Bargeld. Und dann auch noch so eine Menge.«

Es stimmt. Mein Portemonnaie platzt aus allen Nähten. Ich hätte es in Careys Haus ausräumen sollen. Aber daran habe ich heute Morgen gar nicht gedacht. Darum trage ich gerade all meine Ersparnisse mit mir herum.

Zumindest die, auf die ich Zugriff hatte.

Ich wusste nie, wie viel auf meinem Konto war. Es war stets genug gewesen und es spielte keine Rolle. Normalerweise bezahlte ich mit Karte.

An meinem achtzehnten Geburtstag ging ich zur Bank.

Privatkunden werden in einen extra Raum gebeten. Es gab Kaffee und verschiedene Säfte.

Davon wollte ich nichts.

Ich wollte das Geld von meinem Konto. Alles. Und ich forderte es mit dem Selbstverständnis, mit dem meine Eltern durch die Welt liefen.

»Und was machen wir jetzt damit?«, fragte der Bankangestellte skeptisch und fixierte die mühsam ausgezählten Geldscheine zwischen uns, als wären sie irgendeine eklige Spezies.

»Wieso wir?«, erwiderte ich.

Verständnislos schaute er auf und mich an.

»Das nehme ich jetzt mit«, erklärte ich, öffnete meinen Rucksack, verstaute das Geld darin und verabschiedete mich schnell.

Dann marschierte ich ins nächstbeste Reisebüro und buchte den Flug nach Sydney. Barzahlung, ohne Spuren zu hinterlassen.

Den Rest wollte ich in einer anderen Bank in australische Dollars umtauschen. Doch das war gar nicht so einfach.

»Sie können in Australien auch mit der Maestro Card bezahlen und mit einer Kreditkarte sowieso«, informierte mich die Dame am Schalter.

Sie war etwas ins Schwitzen geraten und musste die achttausend erst bestellen.

»Ist schon gut so. Ich brauche Bargeld«, krächzte ich.

Als hätte ich einen wunden Hals.

Und den hatte ich ja auch.

Vom jahrelangen Schlucken viel zu großer Happen.

Doch das sollte der Vergangenheit angehören. Zukünftig wollte ich selbst bestimmen, selbst entscheiden, allein herausfinden, welcher Weg ein guter war.

Oder überhaupt einer.

In dem Moment ging ich einfach los.

»Bargeld bedeutet Freiheit«, hatte Omi immer gesagt, die ihre Ersparnisse in einem Strumpf unter der Matratze versteckte.

Wenn ich sie besuchte, schlossen wir die Tür ihres Zimmers ab und zählten nach. Am Ende waren es siebzehn Euro zweiundvierzig. Alles Münzen, die sie in den Gängen des Heims gefunden oder irgendwo stibitzt hatte. Oder ein paar wenige, die ich über die Wochen zusammensuchen und ihr mitbringen konnte. Obwohl meine Familie wie Dagobert Duck in Geld hätte schwimmen können, lag kaum welches in unserem Haus herum.

Omi hatte Alzheimer. Aber sie vergaß niemals, dass sie ihre Flucht in die Freiheit plante und ich ihre Komplizin war. Auch wenn sie sich oft nicht mehr an meinen Namen erinnern konnte.

Als sie starb, war ich acht Jahre alt.

Ich bin auch für sie hier.

»Danke für den Tipp«, sage ich zum hübschen Verkäufer und reiße mich aus den alten Erinnerungen.

Er nickt mir freundlich zu. Ich suche mir einen freien Stuhl an der Mauer.

Eigentlich hatte ich nie wieder frühstücken wollen.

Aber dieses knusprige Brötchen, gefüllt mit Spiegelei, Rucola, Cheddar und einem Gurkenrelish, hat nichts mit der wichtigsten Mahlzeit des Tages meiner Mutter zu tun, nichts mit dem ungesüßten Haferbrei voller Rosinen, bitterer Walnüsse und schleimiger Chiasamen, den ich jahrelang jeden Morgen vorgesetzt bekam. Niemals wäre ich auf die Idee gekommen, das nicht aufzuessen. Von Anfang an war ich es gewohnt, dass das Wort meiner Eltern galt und nicht verhandelbar war. Natürlich erfuhr ich in der Grundschule, dass meine Klassenkameraden ihren Eltern widersprachen, sie anfuhren und sogar erpressten. Das erschreckte mich, weil ich es damals nicht verstand. Auch das war ein Grund, warum ich gemobbt wurde. Für die anderen war ich so etwas wie ein Opfer. Ich selbst kam lange gar nicht auf die Idee, etwas zu hinterfragen, das meine Eltern bestimmten. Später wagte ich es nicht mehr. Erst als ich mich wie eine Gefangene ohne eigenen Willen fühlte, als es beinahe zu spät war, kapierte ich, dass ich da dringend raus- und wegmusste. So weit wie möglich. Ans andere Ende der Welt.

»Du musst achtgeben!«, ruft mir der Verkäufer einige Minuten später aus seinem Fenster heraus zu.

»Warum?«

Er deutet nach oben.

»Die Sonne.«

Obwohl ich noch gar nicht lange hier sitze, spüre ich plötzlich mein Gesicht heiß kribbeln. Ich habe vergessen, mich einzucremen. Außerdem wird mir langsam echt zu warm.

Die Australier nennen es zwar Winter.

Es ist aber keiner.

Ich verschlinge das köstliche Brekkie Roll und mache mich auf den Heimweg.

Um noch etwas die Gegend zu erkunden, wähle ich eine kleine Parallelstraße.

Ich betrachte die schmalen einstöckigen Häuschen mit den rostigen Ziergittern vor den Fenstern und den Vorgärten, in denen trotz ihrer Winzigkeit große blühende Büsche, ganze Bäume und hohe Yuccapalmen wachsen. Alles wirkt verwildert und etwas verlottert, aber überaus romantisch.

Die Straße ist menschenleer und auch die Häuschen wirken wie im Mittagsschlaf liegend. Allein hinter mir höre ich ein Skateboard näher rollen.

Ich trete zur Seite, um nicht im Weg zu sein.

Der Skater saust extrem dicht an mir vorbei.

Ich spüre einen schmerzhaften Ruck und stürze zu Boden.

Bevor ich begreife, was gerade passiert, ist der Typ schon fast am anderen Ende der Straße angekommen. Erst jetzt sehe ich, was er in der Hand hält. Den unteren Teil meines Tragebeutels. Er muss ihn einfach abgeschnitten haben.

Aber quer vor der Lane steht ein roter Transporter mit einem weißen Schriftzug. Legendary Care.

Welch passendes Hindernis! Meine Chance.

Ich springe auf und renne los.

Leider passt der Skater ohne Probleme daran vorbei.

Die versprochene legendäre Fürsorge gilt nicht für mich.

Als ich zur Abzweigung unserer Straße zurücklaufe, erblicke ich einen kleinen Jungen. Er ist ziemlich weit entfernt, aber er schaut in meine Richtung.

»Hast du das eben gesehen?«, rufe ich ihm zu. »Kennst du den Typen?«

Ohne zu antworten, wendet sich der Kleine ab und läuft weiter die Lane hinunter.

In dem Moment trifft mich das soeben Passierte ganz und gar.

Plötzlich fühle ich mich, als wäre ein Eimer bleischweren Nebels über mir ausgekippt worden. Meine Beine fangen an zu zittern und mir wird übel. Ich lasse mich auf den Boden gleiten und lehne mich an die Mauer. Presse die Augen zusammen und versuche weiterzuatmen.

Das ist Angst.

Oder Schock.

Oder Jetlag.

Wahrscheinlich alles zusammen.

In Deutschland ist es mitten in der Nacht. Und mein Körper empfindet das auch so. Aber er ist hier. Am völlig falschen Ende. Wo er nicht hingehört. Wo ich mich nicht auskenne. Wie dumm von mir zu glauben, ich könnte allein klarkommen.

Ich spüre Tränen aufsteigen.

»Contenance, Charlotte«, höre ich meine Mutter zischen. So wie sie immer zischt. Laut genug für mich, aber hinter ihrem Lächeln unhörbar für alle anderen.

Ich will meine Fassung nicht wahren.

Nicht jetzt.

Nicht mehr.

Ich ziehe meine Knie an und lege den Kopf darauf.

Und dann weine ich.

Nicht wegen der achttausend Dollar.

Ich habe einen Ozean ungeweinter Tränen hinter meinen Lidern und der drängt gerade mit aller Macht hinaus.

Ich weine, weil ich es endlich kann.

Als ich mich leer geweint habe, erhebe ich mich mühsam. Langsam laufe ich los. Schritt für Schritt. Die Träger mit dem Rest des Beutels lasse ich einfach über meine Schulter rutschen und auf den von der Sonne zerrissenen Asphalt fallen.

Als ich zur Tür hereinkomme, ist Carey bereits zu Hause.

»Ist alles okay, Liebes?«, fragt sie und sieht besorgt aus.

Ich nicke mechanisch.

Obwohl überhaupt nichts okay ist. Durch meine Adern fließt Blei, ich kann keinen Gedanken fassen, fühle mich echt verloren und wurde gerade überfallen.

Doch kein Wort davon will über meine Lippen kommen. Als hätte ich einen Knoten im Gehirn, der mein Sprachzentrum abschnürt.

Ich kann ihr nicht erzählen, was ich empfinde. Oder was gerade passiert ist. Dass ein Typ auf einem Skateboard mit meinen sämtlichen Ersparnissen abgehauen ist. Es auszusprechen, wäre, als würde ich zugeben, dass mein neues Leben gescheitert ist, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Sie glaubt meinem Nicken nicht, schluckt aber die aufkeimende Frage hinunter.

In der Küche bemerke ich eine kleine Gestalt. Sie steht im Türrahmen, den Blick starr auf mich gerichtet.

Carey wendet sich ihr zu und ein strahlendes Lächeln erhellt ihr Gesicht.

»Darf ich dir meinen Sohn Atlas vorstellen? Charly, das ist Atlas. Atlas, das ist Charly, die für eine Weile bei uns wohnen wird. Ich habe dir von ihr erzählt.«

Ich kann nicht sehen, ob irgendetwas in den Augen des Jungen passiert. Seine Miene bleibt regungslos.

»Guten Tag«, sagt er seltsam steif, dafür auf Deutsch.

»Ich dachte, Charly ist ein Junge«, fügt er noch hinzu. Dieses Mal auf Englisch.

Dann dreht er sich um und öffnet den Kühlschrank. Ich kann es nicht fassen. Hat er mich etwa nicht erkannt? Er ist der kleine Zeuge des Überfalls vor wenigen Minuten.

Nach einem kleinen Mittagsschlaf, der mich eigentlich noch mehr erschöpft, wanke ich die Stiege hinunter.

Ich hänge zwischen den Zeiten des alten und des neuen Kontinents fest.

Morgen muss ich unbedingt tagsüber wach bleiben. Sonst stelle ich mich nie um.

Carey und ihr Sohn sitzen am großen Esstisch. Sie schreibt auf ihrem Laptop, Atlas in ein dickes Skizzenbuch. Ich werfe beim Vorbeigehen einen Blick über seine Schulter. Es sind Zahlen. Lauter Zahlen. Wie ein Geheimcode.

Als er merkt, dass ich in sein Buch blicke, schlägt er es zu. Ich setze mich ihm gegenüber.

»Geht es dir besser?«, fragt Carey und schiebt ihre Lesebrille in die blonden Locken zurück.

Ich nicke. Obwohl das nur die halbe Wahrheit ist. Aber es fühlt sich an, als würde ich sie enttäuschen, wenn ich ihr die ganze offenbarte.

Carey klappt ihren Rechner zu.

»Atlas, zeig doch Charly dein Zimmer. Ich bin mir sicher, sie würde es gerne sehen.«

Ich schaue den Jungen an.

Er ist kleiner als andere Achtjährige und sehr schmal. Auf dem Kopf kringeln sich die zerzausten hellen Locken seiner Mutter. Die beiden haben auch exakt die gleiche Augenfarbe. Ein warmes Braun.

Aber während aus Careys die Empfindungen der Welt strahlen, sind Atlas’ Augen bodenlos. Als würden sie sämtliche Gefühle einfach verschlucken.

Bevor ich mich vorhin hingelegt hatte, war es mir nicht gelungen, ihm wenigstens ein kleines Lächeln oder irgendeine andere Regung zu entlocken. Das hat mich ziemlich erschreckt.

Ich muss unbedingt mit Carey über Atlas reden. Außerdem würde mich interessieren, warum er nichts zu dem Überfall gesagt hat. Ob er mich wirklich nicht erkannt hat? Aber ich will nicht, dass Carey von dem Überfall erfährt, darum möchte ich eigentlich gar nicht mehr daran denken.

Atlas erhebt sich unvermittelt von seinem Stuhl, umklammert das dicke Skizzenbuch mit beiden Armen und läuft zur Stiege.

Davor bleibt er stehen und dreht sich um. »Ich muss erst noch etwas vorbereiten.«

»In Ordnung, mein Schatz«, sagt Carey. »Ruf Charly einfach, wenn du so weit bist.«

Der Kleine klettert die steilen Stufen nach oben. Ich höre das leise Klick, als er die Tür hinter sich schließt.